9.1电荷 同步练习(Word版含解析)

文档属性

| 名称 | 9.1电荷 同步练习(Word版含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 293.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2022-04-14 06:10:22 | ||

图片预览

文档简介

人教版必修第三册 9.1 电荷

一、单选题

1.人类对电的认识是在长期实践活动中,不断发展、逐步深化的,经历了一条漫长而曲折的道路。人们对电现象的初步认识,可追溯到公元前6世纪。希腊哲学家泰勒斯那时已发现并记载了摩擦过的琥珀能吸引轻小物体。我国东汉时期,王充在《论衡》一书中所提到的“顿牟掇芥”等问题,也是说摩擦琥珀能吸引轻小物体。科学家在研究原子、原子核及基本粒子时,为了方便,常常用元电荷作为电荷量的单位。关于元电荷,下列论述中正确的是( )

A.点电荷也叫元电荷

B.质子或电子都是元电荷

C.物体所带的电荷量都是元电荷的整数倍

D.电子的电荷量的数值最早是由库仑通过实验测得的

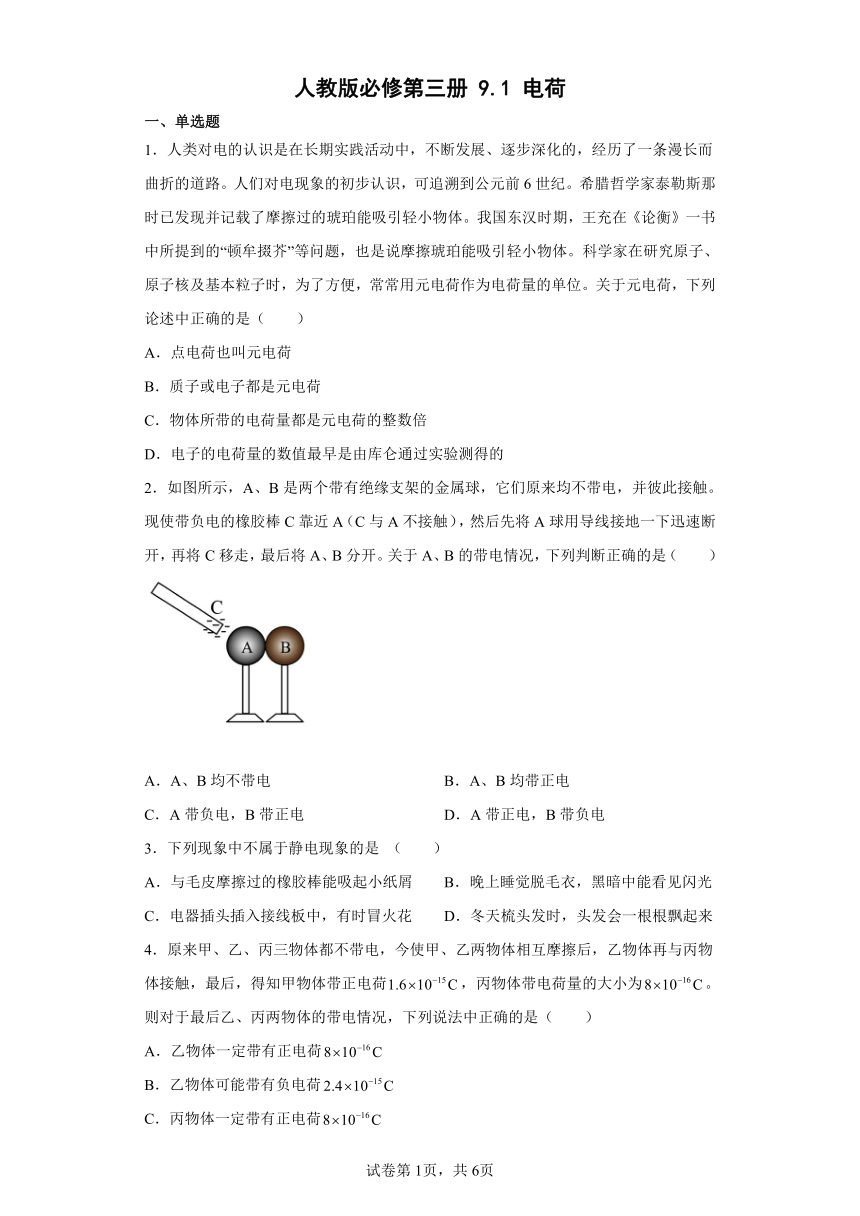

2.如图所示,A、B是两个带有绝缘支架的金属球,它们原来均不带电,并彼此接触。现使带负电的橡胶棒C靠近A(C与A不接触,然后先将A球用导线接地一下迅速断开,再将C移走,最后将A、B分开。关于A、B的带电情况,下列判断正确的是( )

A.A、B均不带电 B.A、B均带正电

C.A带负电,B带正电 D.A带正电,B带负电

3.下列现象中不属于静电现象的是 ( )

A.与毛皮摩擦过的橡胶棒能吸起小纸屑 B.晚上睡觉脱毛衣,黑暗中能看见闪光

C.电器插头插入接线板中,有时冒火花 D.冬天梳头发时,头发会一根根飘起来

4.原来甲、乙、丙三物体都不带电,今使甲、乙两物体相互摩擦后,乙物体再与丙物体接触,最后,得知甲物体带正电荷,丙物体带电荷量的大小为。则对于最后乙、丙两物体的带电情况,下列说法中正确的是( )

A.乙物体一定带有正电荷

B.乙物体可能带有负电荷

C.丙物体一定带有正电荷

D.丙物体一定带有负电荷

5.下列关于元电荷的电荷量说法正确的是( )

A. B. C. D.

6.原来甲、乙、丙三物体都不带电,今使甲、乙两物体相互摩擦后,乙物体再与丙物体接触,最后,得知甲物体带正电荷1.6×10-9C,丙物体带电荷量的大小为8×10-10C。则对于最后乙、丙两物体的带电情况,下列说法中正确的是( )

A.乙物体一定带有负电荷8×10-10C

B.乙物体可能带有负电荷2.4×10-15C

C.丙物体一定带有正电荷8×10-10C

D.丙物体一定带有负电荷8×10-16C

7.已知元电荷的电量为e=1.6×10-19C,则不带电的梳子与干燥的头发摩擦后带10-8C的负电荷,这些电荷的电子数目约为( )

A.6×109个 B.6×1010个 C.6×1011个 D.6×1012个

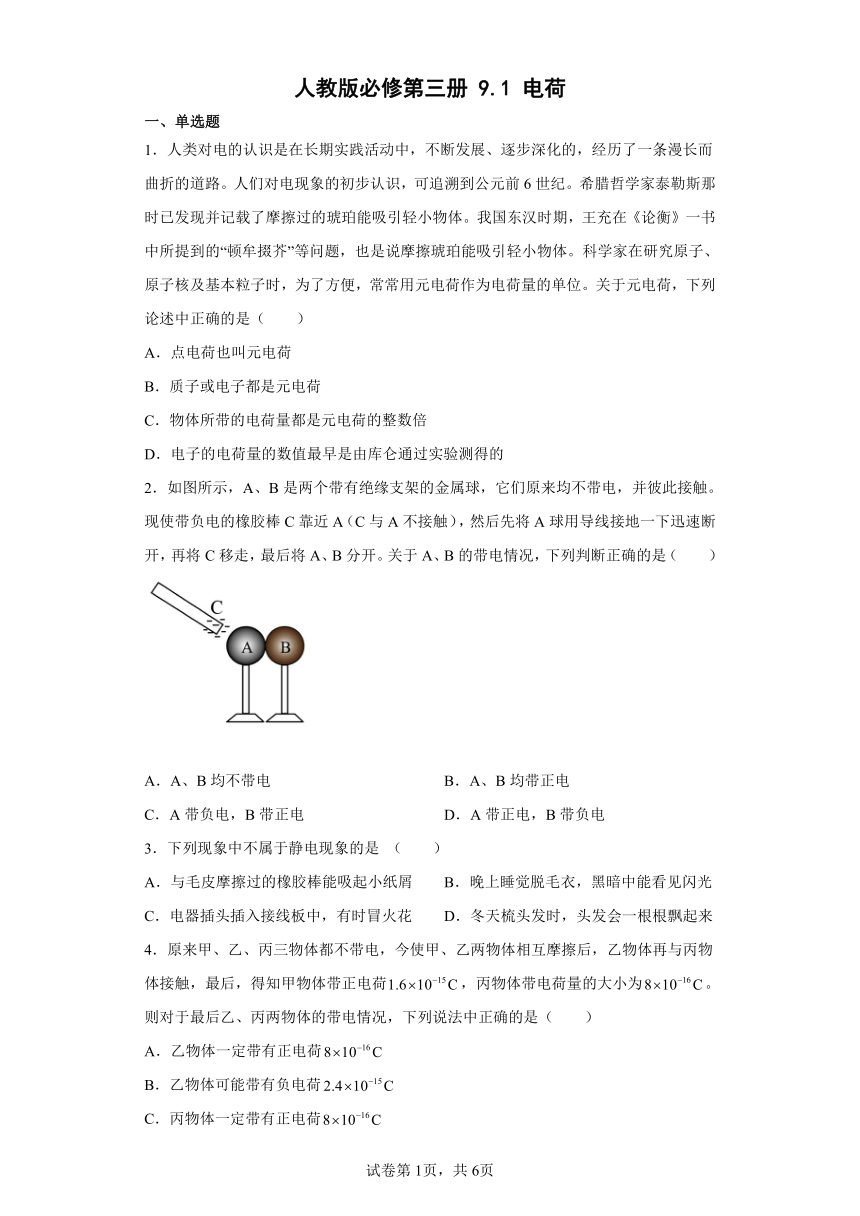

8.如图所示,当将带正电荷的球C移近不带电的枕形金属导体时,枕形导体上电荷的移动情况是( )

A.枕形金属导体上的正电荷向B端移动,负电荷不移动

B.枕形金属导体中的负电荷向A端移动,正电荷不移动

C.枕形金属导体中的正、负电荷同时分别向B端和A端移动

D.枕形金属导体中的正、负电荷同时分别向A端和B端移动

9.在物理学发展的过程中,许多物理学家的科学研究推动了人类文明的进程.在对以下几位物理学家所作科学贡献的叙述中,正确的说法是( )

A.牛顿用实验的方法测出万有引力常量G

B.伽利略根据理想斜面实验,提出了力是维持物体运动的原因

C.密立根利用带电油滴在竖直电场中的平衡比较准确地测定了电子的电荷量

D.哥白尼提出日心说,认为行星以椭圆轨道绕太阳运行

10.下列对电现象及规律的认识中正确的是( )

A.自然界中只存在正、负两种电荷 B.同种电荷相互吸引,异种电荷相互排斥

C.摩擦起电说明了电荷可以创生 D.带电物体一定具有多余的电子

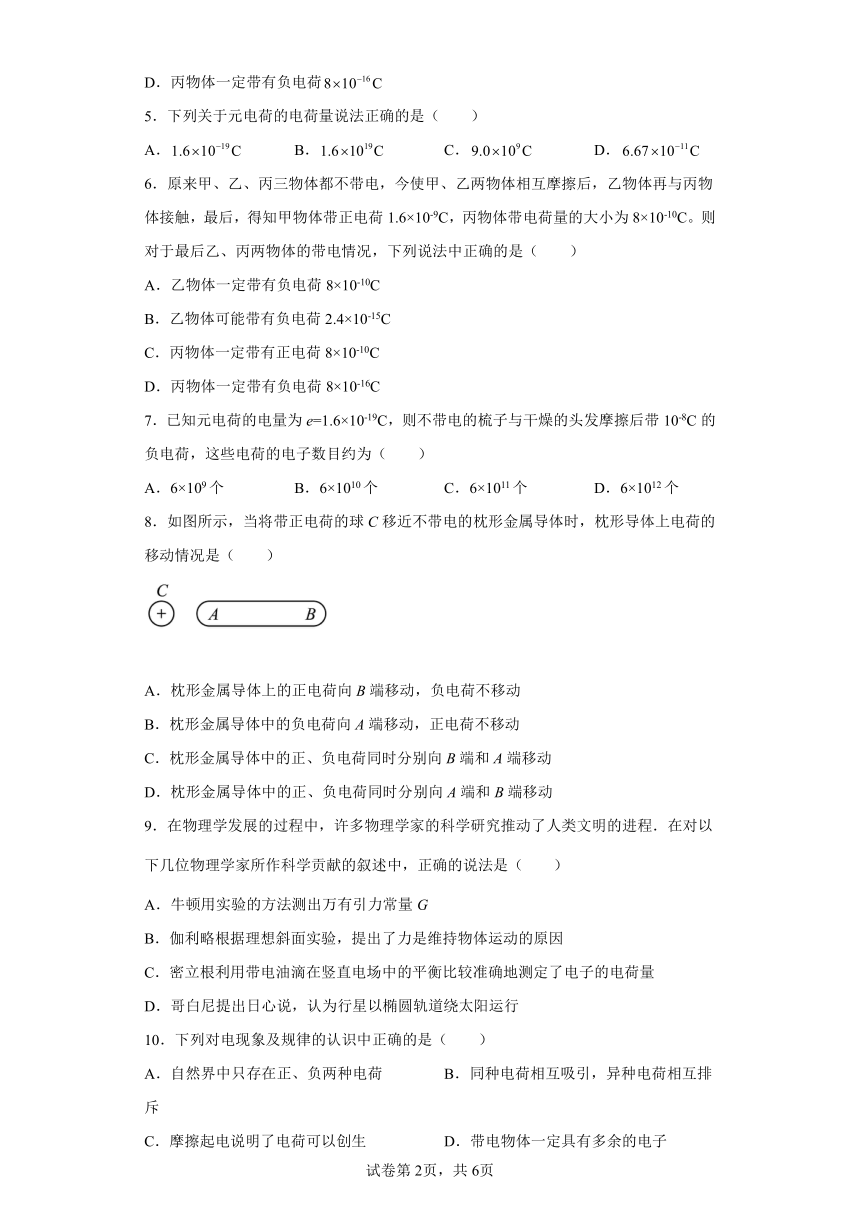

11.如图所示,用起电机使金属球A带上正电,靠近验电器B,则( )

A.验电器金箔不张开,因为球A没有和B接触

B.验电器金箔张开,因为整个验电器都带上了正电

C.验电器金箔张开,因为整个验电器都带上了负电

D.验电器金箔张开,因为验电器下部箔片都带上了正电

12.美国科学家富兰克林通过实验发现,雷电的性质与摩擦产生的电的性质完全相同,并命名了正电荷和负电荷。在干燥的天气,小华用丝绸与玻璃棒摩擦后,发现玻璃棒会带正电,这是因为( )

A.丝绸上的一些电子转移到玻璃棒上

B.丝绸上的一些正电荷转移到玻璃棒上

C.玻璃棒上的一些电子转移到丝绸上

D.玻璃棒上的一些正电荷转移到丝绸上

13.下列说法正确的是( )

A.电荷量很小的点电荷称为元电荷

B.电荷量e=1.6×10-19 C称为元电荷

C.元电荷也可作为电荷量的单位

D.物体所带的电荷量可以是任意数值

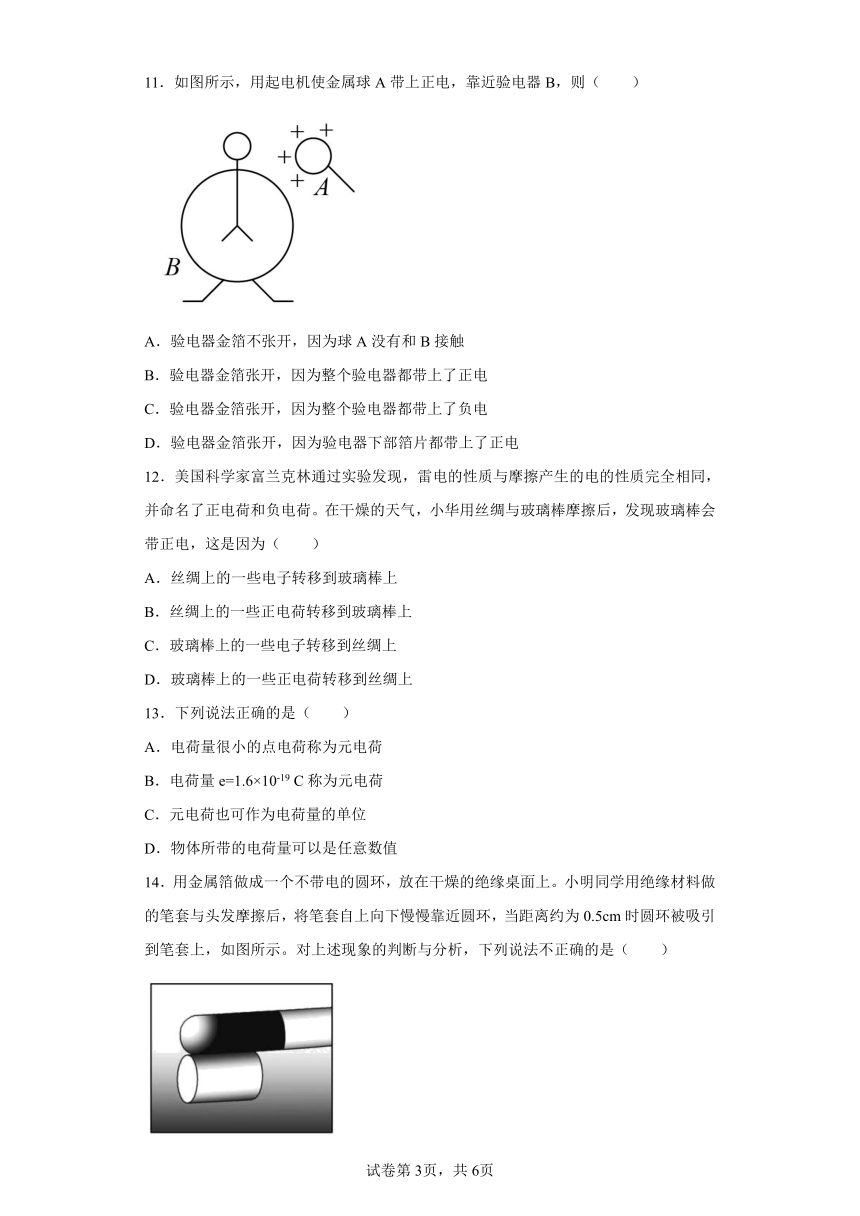

14.用金属箔做成一个不带电的圆环,放在干燥的绝缘桌面上。小明同学用绝缘材料做的笔套与头发摩擦后,将笔套自上向下慢慢靠近圆环,当距离约为0.5cm时圆环被吸引到笔套上,如图所示。对上述现象的判断与分析,下列说法不正确的是( )

A.摩擦使笔套带电

B.笔套靠近圆环时,圆环上、下部感应出异号电荷

C.笔套碰到圆环后,笔套所带的电荷立刻被全部中和

D.圆环被吸引到笔套的过程中,圆环所受静电力的合力大于圆环的重力

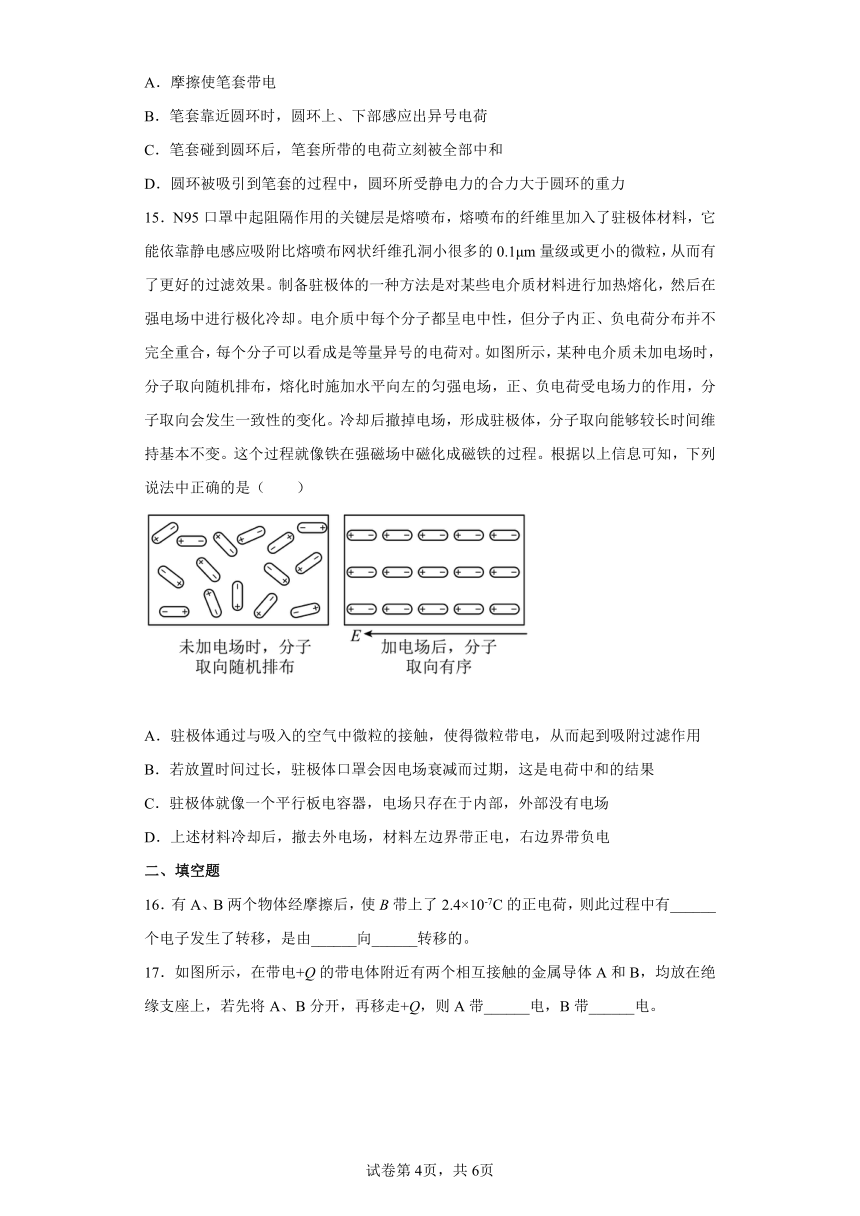

15.N95口罩中起阻隔作用的关键层是熔喷布,熔喷布的纤维里加入了驻极体材料,它能依靠静电感应吸附比熔喷布网状纤维孔洞小很多的0.1μm量级或更小的微粒,从而有了更好的过滤效果。制备驻极体的一种方法是对某些电介质材料进行加热熔化,然后在强电场中进行极化冷却。电介质中每个分子都呈电中性,但分子内正、负电荷分布并不完全重合,每个分子可以看成是等量异号的电荷对。如图所示,某种电介质未加电场时,分子取向随机排布,熔化时施加水平向左的匀强电场,正、负电荷受电场力的作用,分子取向会发生一致性的变化。冷却后撤掉电场,形成驻极体,分子取向能够较长时间维持基本不变。这个过程就像铁在强磁场中磁化成磁铁的过程。根据以上信息可知,下列说法中正确的是( )

A.驻极体通过与吸入的空气中微粒的接触,使得微粒带电,从而起到吸附过滤作用

B.若放置时间过长,驻极体口罩会因电场衰减而过期,这是电荷中和的结果

C.驻极体就像一个平行板电容器,电场只存在于内部,外部没有电场

D.上述材料冷却后,撤去外电场,材料左边界带正电,右边界带负电

二、填空题

16.有A、B两个物体经摩擦后,使B带上了2.4×10-7C的正电荷,则此过程中有______个电子发生了转移,是由______向______转移的。

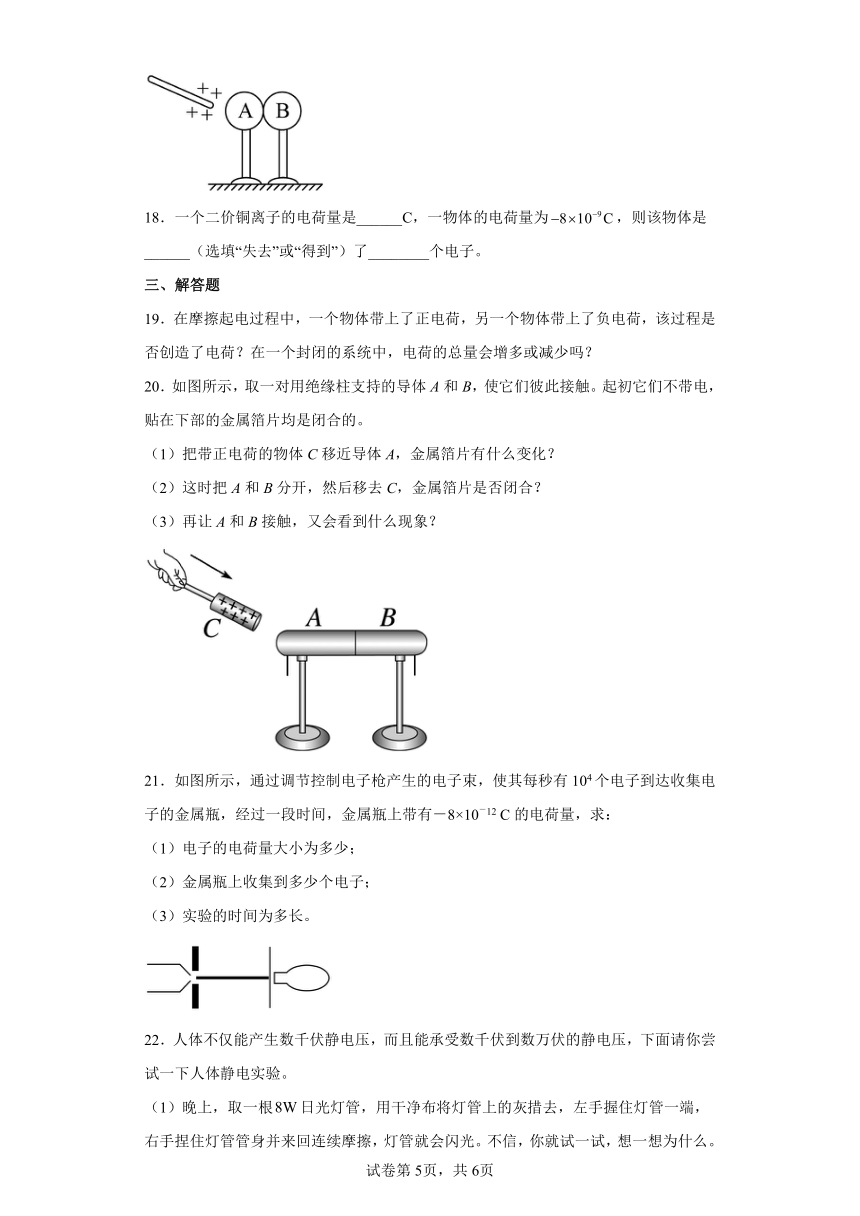

17.如图所示,在带电+Q的带电体附近有两个相互接触的金属导体A和B,均放在绝缘支座上,若先将A、B分开,再移走+Q,则A带______电,B带______电。

18.一个二价铜离子的电荷量是______C,一物体的电荷量为,则该物体是______(选填“失去”或“得到”)了________个电子。

三、解答题

19.在摩擦起电过程中,一个物体带上了正电荷,另一个物体带上了负电荷,该过程是否创造了电荷?在一个封闭的系统中,电荷的总量会增多或减少吗?

20.如图所示,取一对用绝缘柱支持的导体A和B,使它们彼此接触。起初它们不带电,贴在下部的金属箔片均是闭合的。

(1)把带正电荷的物体C移近导体A,金属箔片有什么变化?

(2)这时把A和B分开,然后移去C,金属箔片是否闭合?

(3)再让A和B接触,又会看到什么现象?

21.如图所示,通过调节控制电子枪产生的电子束,使其每秒有104个电子到达收集电子的金属瓶,经过一段时间,金属瓶上带有-8×10-12 C的电荷量,求:

(1)电子的电荷量大小为多少;

(2)金属瓶上收集到多少个电子;

(3)实验的时间为多长。

22.人体不仅能产生数千伏静电压,而且能承受数千伏到数万伏的静电压,下面请你尝试一下人体静电实验。

(1)晚上,取一根日光灯管,用干净布将灯管上的灰措去,左手握住灯管一端,右手捏住灯管管身并来回连续摩擦,灯管就会闪光。不信,你就试一试,想一想为什么。

(2)请你站在聚苯乙烯绝缘板上,手握日光灯管的一个电极,让一位伙伴手握塑料薄膜或化纤布,反复在你身上拍打,请另一位伙伴握住日光灯管的中间或另一个电极若在暗室里或晚上,你会发现日光灯管发光,

请你与你的伙伴们试一试,仔细观察现象并加以解释。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

【详解】

AB.元电荷是最小的电量单位,点电荷不是元电荷;质子或电子都是实物粒子,都带元电荷的电量,但不是元电荷,选项AB错误;

C.物体所带的电荷量都是元电荷的整数倍,选项C正确;

D.电子的电荷量的数值最早是由密立根通过油滴实验测得的,选项D错误。

故选C。

2.B

【详解】

同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引,由于C带负电荷,当C靠近A球,且A球用导线接地一下时,A球带上正电荷,将C移走后,A球的电荷分到B球上一部分,再将A、B分开后,A、B均带上正电荷。

故选B。

3.C

【详解】

A.与毛皮摩擦过的橡胶棒能吸起小纸屑,属于静电现象,故A不符合题意;

B.晚上睡觉脱毛衣,黑暗中能看见闪光,属于静电现象,故B不符合题意;

C.电器插头插入接线板中,有时冒火花,这是由于某些电器内部滤波电容器的电容较大,在通电瞬间其充电电流较大,因此在插头十分接近插孔内金属片时会产生短暂的电弧,这不属于静电现象,故C符合题意;

D.冬天梳头发时,头发会一根根飘起来,属于静电现象,故D不符合题意。

故选C。

4.D

【详解】

由题意可知,甲、乙两物体相互摩擦后,甲物体带正电,则乙带负电,若乙物体再与丙物体接触,由于丙物体带电,且带负电,则乙也一定带负电,大小为,故D正确,ABC错误。

故选D。

5.A

【详解】

元电荷是最小的基本电荷,其电荷量为。

故选A。

6.A

【详解】

由题意可知,甲、乙两物体相互摩擦后,甲物体带正电1.6×10-9C,则乙带负电1.6×10-9C,若乙物体再与丙物体接触,由于丙物体带电8×10-10C,带负电,则乙也一定带负电,大小为8×10-10C

故选A。

7.B

【详解】

梳子所带电荷的电子数目为

故选B。

8.B

【详解】

金属导体中移动的是自由电子,根据同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引,则枕形金属导体中的负电荷向A端移动,正电荷不移动,所以B正确;ACD错误;

故选B。

9.C

【详解】

A.卡文迪许用实验的方法测出万有引力常量G,所以A错误;

B.伽利略根据理想斜面实验,提出了力不是维持物体运动的原因,所以B错误;

C.密立根利用带电油滴在竖直电场中的平衡比较准确地测定了电子的电荷量,所以C正确;

D.哥白尼提出日心说,但是认为行星以椭圆轨道绕太阳运行是开普勒,所以D错误;

故选C。

10.A

【详解】

A.自然界中只存在正、负两种电荷,故A正确;

B.同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引,故B错误;

C.摩擦起电是由于电子的转移,并非说明了电荷可以创生,故C错误;

D.带正电物体有多余的正电荷,带负电的物体有多余的带负电的电子,故D错误。

故选A。

11.D

【详解】

把一个带正电的物体A,靠近一个原来不带电的验电器的金属小球,验电器的金属小球由于感应会带上负电荷和金属箔由于感应会带上正电荷,而整个验电器不带电。所以验电器金箔张开,因为验电器下部箔片都带上了正电,ABC错误,D正确。

故选D。

12.C

【详解】

摩擦起电的实质是电子从一个物体转移到另一个物体,失去电子的物体带正电,得到电子的物体带负电。由于丝绸的原子核束缚电子的本领比玻璃棒强,在摩擦的过程中,玻璃棒上的一些电子转移到丝绸棒上,从而使失去电子的玻璃棒带正电,得到电子的丝绸带负电。

故选C。

13.B

【详解】

AB.元电荷是最小的电荷单位,即没有比e=1.6×10-19 C再小的电荷量了,不能说电荷量很小的点电荷称为元电荷,故A错误,B正确;

C.电荷量的单位只能是库伦,故C错误;

D.物体所带的电荷量只能是元电荷e的整数倍,故D错误。

故选B。

14.C

【详解】

A.笔套与头发摩擦后,摩擦使笔套带电,故A正确,不符合题意;

B.带电的笔套靠近圆环时,圆环上端感应出与笔套异号电荷,则下端感应电荷与笔套同号,故B正确,不符合题意;

C.圆环中的总电荷为零,不能中和笔套所带电荷,笔套碰到圆环后,笔套和圆环将带同种电荷,故C错误,符合题意;

D.当圆环被吸引到笔套上,是因为圆环所受静电力的合力大于圆环的重力,产生了加速度,故D正确,不符合题意。

故选C。

15.D

【详解】

A.驻极体通过静电感应,吸附小的微粒,从而起到吸附过滤作用,故A错误;

B.若放置时间过长,驻极体口罩会因电场衰减而过期,这是极化电荷又变的杂乱无章的结果,故B错误;

C.驻极体与驻极体是有间隙的,在每个驻极体周围都存在着电场,所有电场累加在一起相当于左右两个极板的电场,但与平行板电容器不同的是,内部不是匀强电场,周围也存在电场,故C错误;

D.根据电荷的极化,上述材料冷却后,撤去外电场,材料左边界带正电,右边界带负电,故D正确。

故选D。

16.

【详解】

[1]一个电子带的电荷量等于元电荷,即,故转移的电子数为

[2][3]摩擦起电的原因是不同物质的原子核对核外电子的束缚能力不同,束缚能力强的从束缚能力弱的那里得到电子,而带负电,束缚能力弱的由于失去电子,而缺少电子带正电,正电荷不能转移,带正电是由于上的电子转移到了上。

17. 负 正

【详解】

[1][2] 先把导体A和B分开,再移走带正电的导体棒,导体A和B由于感应起电带上异种电荷,所以此时A带负电,B带正电

18. 得到

【详解】

[1] 一个二价铜离子的电荷量是

[2][3]物体带负电,所以得到电子,得到的电子数为

19.没有创造出电荷,不会增多或减少

【详解】

在摩擦起电过程中,一个物体带上了正电荷,另一个物体带上了负电荷,是电子的转移造成的,该过程没有创造出电荷,由电荷守恒定律可知,在一个封闭的系统中,电荷的总量保持不变,不会增多或减少。

20.(1)都张开;(2)仍张开,但张角变小;(3)都闭合

略

21.(1);(2);(3)

【详解】

(1)电子的电荷量大小为

(2)金属瓶上收集到电子个数

(3)实验的时间为

22.见解析

【详解】

(1)摩擦产生静电,当静电电压把灯管内的低压汞蒸气击穿放电,灯管就会出现闪光;

(2)人体因为与塑料薄膜或化纤布反复摩擦而出现越来越多的静电积累,因为人站在聚苯乙烯绝缘板上,静电不能释放掉,所以与地面之间有很高的电压,当另一个人站在地上握住另一个电极,静电电压把灯管内的低压汞蒸气击穿放电,使日光灯管发光。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、单选题

1.人类对电的认识是在长期实践活动中,不断发展、逐步深化的,经历了一条漫长而曲折的道路。人们对电现象的初步认识,可追溯到公元前6世纪。希腊哲学家泰勒斯那时已发现并记载了摩擦过的琥珀能吸引轻小物体。我国东汉时期,王充在《论衡》一书中所提到的“顿牟掇芥”等问题,也是说摩擦琥珀能吸引轻小物体。科学家在研究原子、原子核及基本粒子时,为了方便,常常用元电荷作为电荷量的单位。关于元电荷,下列论述中正确的是( )

A.点电荷也叫元电荷

B.质子或电子都是元电荷

C.物体所带的电荷量都是元电荷的整数倍

D.电子的电荷量的数值最早是由库仑通过实验测得的

2.如图所示,A、B是两个带有绝缘支架的金属球,它们原来均不带电,并彼此接触。现使带负电的橡胶棒C靠近A(C与A不接触,然后先将A球用导线接地一下迅速断开,再将C移走,最后将A、B分开。关于A、B的带电情况,下列判断正确的是( )

A.A、B均不带电 B.A、B均带正电

C.A带负电,B带正电 D.A带正电,B带负电

3.下列现象中不属于静电现象的是 ( )

A.与毛皮摩擦过的橡胶棒能吸起小纸屑 B.晚上睡觉脱毛衣,黑暗中能看见闪光

C.电器插头插入接线板中,有时冒火花 D.冬天梳头发时,头发会一根根飘起来

4.原来甲、乙、丙三物体都不带电,今使甲、乙两物体相互摩擦后,乙物体再与丙物体接触,最后,得知甲物体带正电荷,丙物体带电荷量的大小为。则对于最后乙、丙两物体的带电情况,下列说法中正确的是( )

A.乙物体一定带有正电荷

B.乙物体可能带有负电荷

C.丙物体一定带有正电荷

D.丙物体一定带有负电荷

5.下列关于元电荷的电荷量说法正确的是( )

A. B. C. D.

6.原来甲、乙、丙三物体都不带电,今使甲、乙两物体相互摩擦后,乙物体再与丙物体接触,最后,得知甲物体带正电荷1.6×10-9C,丙物体带电荷量的大小为8×10-10C。则对于最后乙、丙两物体的带电情况,下列说法中正确的是( )

A.乙物体一定带有负电荷8×10-10C

B.乙物体可能带有负电荷2.4×10-15C

C.丙物体一定带有正电荷8×10-10C

D.丙物体一定带有负电荷8×10-16C

7.已知元电荷的电量为e=1.6×10-19C,则不带电的梳子与干燥的头发摩擦后带10-8C的负电荷,这些电荷的电子数目约为( )

A.6×109个 B.6×1010个 C.6×1011个 D.6×1012个

8.如图所示,当将带正电荷的球C移近不带电的枕形金属导体时,枕形导体上电荷的移动情况是( )

A.枕形金属导体上的正电荷向B端移动,负电荷不移动

B.枕形金属导体中的负电荷向A端移动,正电荷不移动

C.枕形金属导体中的正、负电荷同时分别向B端和A端移动

D.枕形金属导体中的正、负电荷同时分别向A端和B端移动

9.在物理学发展的过程中,许多物理学家的科学研究推动了人类文明的进程.在对以下几位物理学家所作科学贡献的叙述中,正确的说法是( )

A.牛顿用实验的方法测出万有引力常量G

B.伽利略根据理想斜面实验,提出了力是维持物体运动的原因

C.密立根利用带电油滴在竖直电场中的平衡比较准确地测定了电子的电荷量

D.哥白尼提出日心说,认为行星以椭圆轨道绕太阳运行

10.下列对电现象及规律的认识中正确的是( )

A.自然界中只存在正、负两种电荷 B.同种电荷相互吸引,异种电荷相互排斥

C.摩擦起电说明了电荷可以创生 D.带电物体一定具有多余的电子

11.如图所示,用起电机使金属球A带上正电,靠近验电器B,则( )

A.验电器金箔不张开,因为球A没有和B接触

B.验电器金箔张开,因为整个验电器都带上了正电

C.验电器金箔张开,因为整个验电器都带上了负电

D.验电器金箔张开,因为验电器下部箔片都带上了正电

12.美国科学家富兰克林通过实验发现,雷电的性质与摩擦产生的电的性质完全相同,并命名了正电荷和负电荷。在干燥的天气,小华用丝绸与玻璃棒摩擦后,发现玻璃棒会带正电,这是因为( )

A.丝绸上的一些电子转移到玻璃棒上

B.丝绸上的一些正电荷转移到玻璃棒上

C.玻璃棒上的一些电子转移到丝绸上

D.玻璃棒上的一些正电荷转移到丝绸上

13.下列说法正确的是( )

A.电荷量很小的点电荷称为元电荷

B.电荷量e=1.6×10-19 C称为元电荷

C.元电荷也可作为电荷量的单位

D.物体所带的电荷量可以是任意数值

14.用金属箔做成一个不带电的圆环,放在干燥的绝缘桌面上。小明同学用绝缘材料做的笔套与头发摩擦后,将笔套自上向下慢慢靠近圆环,当距离约为0.5cm时圆环被吸引到笔套上,如图所示。对上述现象的判断与分析,下列说法不正确的是( )

A.摩擦使笔套带电

B.笔套靠近圆环时,圆环上、下部感应出异号电荷

C.笔套碰到圆环后,笔套所带的电荷立刻被全部中和

D.圆环被吸引到笔套的过程中,圆环所受静电力的合力大于圆环的重力

15.N95口罩中起阻隔作用的关键层是熔喷布,熔喷布的纤维里加入了驻极体材料,它能依靠静电感应吸附比熔喷布网状纤维孔洞小很多的0.1μm量级或更小的微粒,从而有了更好的过滤效果。制备驻极体的一种方法是对某些电介质材料进行加热熔化,然后在强电场中进行极化冷却。电介质中每个分子都呈电中性,但分子内正、负电荷分布并不完全重合,每个分子可以看成是等量异号的电荷对。如图所示,某种电介质未加电场时,分子取向随机排布,熔化时施加水平向左的匀强电场,正、负电荷受电场力的作用,分子取向会发生一致性的变化。冷却后撤掉电场,形成驻极体,分子取向能够较长时间维持基本不变。这个过程就像铁在强磁场中磁化成磁铁的过程。根据以上信息可知,下列说法中正确的是( )

A.驻极体通过与吸入的空气中微粒的接触,使得微粒带电,从而起到吸附过滤作用

B.若放置时间过长,驻极体口罩会因电场衰减而过期,这是电荷中和的结果

C.驻极体就像一个平行板电容器,电场只存在于内部,外部没有电场

D.上述材料冷却后,撤去外电场,材料左边界带正电,右边界带负电

二、填空题

16.有A、B两个物体经摩擦后,使B带上了2.4×10-7C的正电荷,则此过程中有______个电子发生了转移,是由______向______转移的。

17.如图所示,在带电+Q的带电体附近有两个相互接触的金属导体A和B,均放在绝缘支座上,若先将A、B分开,再移走+Q,则A带______电,B带______电。

18.一个二价铜离子的电荷量是______C,一物体的电荷量为,则该物体是______(选填“失去”或“得到”)了________个电子。

三、解答题

19.在摩擦起电过程中,一个物体带上了正电荷,另一个物体带上了负电荷,该过程是否创造了电荷?在一个封闭的系统中,电荷的总量会增多或减少吗?

20.如图所示,取一对用绝缘柱支持的导体A和B,使它们彼此接触。起初它们不带电,贴在下部的金属箔片均是闭合的。

(1)把带正电荷的物体C移近导体A,金属箔片有什么变化?

(2)这时把A和B分开,然后移去C,金属箔片是否闭合?

(3)再让A和B接触,又会看到什么现象?

21.如图所示,通过调节控制电子枪产生的电子束,使其每秒有104个电子到达收集电子的金属瓶,经过一段时间,金属瓶上带有-8×10-12 C的电荷量,求:

(1)电子的电荷量大小为多少;

(2)金属瓶上收集到多少个电子;

(3)实验的时间为多长。

22.人体不仅能产生数千伏静电压,而且能承受数千伏到数万伏的静电压,下面请你尝试一下人体静电实验。

(1)晚上,取一根日光灯管,用干净布将灯管上的灰措去,左手握住灯管一端,右手捏住灯管管身并来回连续摩擦,灯管就会闪光。不信,你就试一试,想一想为什么。

(2)请你站在聚苯乙烯绝缘板上,手握日光灯管的一个电极,让一位伙伴手握塑料薄膜或化纤布,反复在你身上拍打,请另一位伙伴握住日光灯管的中间或另一个电极若在暗室里或晚上,你会发现日光灯管发光,

请你与你的伙伴们试一试,仔细观察现象并加以解释。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

【详解】

AB.元电荷是最小的电量单位,点电荷不是元电荷;质子或电子都是实物粒子,都带元电荷的电量,但不是元电荷,选项AB错误;

C.物体所带的电荷量都是元电荷的整数倍,选项C正确;

D.电子的电荷量的数值最早是由密立根通过油滴实验测得的,选项D错误。

故选C。

2.B

【详解】

同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引,由于C带负电荷,当C靠近A球,且A球用导线接地一下时,A球带上正电荷,将C移走后,A球的电荷分到B球上一部分,再将A、B分开后,A、B均带上正电荷。

故选B。

3.C

【详解】

A.与毛皮摩擦过的橡胶棒能吸起小纸屑,属于静电现象,故A不符合题意;

B.晚上睡觉脱毛衣,黑暗中能看见闪光,属于静电现象,故B不符合题意;

C.电器插头插入接线板中,有时冒火花,这是由于某些电器内部滤波电容器的电容较大,在通电瞬间其充电电流较大,因此在插头十分接近插孔内金属片时会产生短暂的电弧,这不属于静电现象,故C符合题意;

D.冬天梳头发时,头发会一根根飘起来,属于静电现象,故D不符合题意。

故选C。

4.D

【详解】

由题意可知,甲、乙两物体相互摩擦后,甲物体带正电,则乙带负电,若乙物体再与丙物体接触,由于丙物体带电,且带负电,则乙也一定带负电,大小为,故D正确,ABC错误。

故选D。

5.A

【详解】

元电荷是最小的基本电荷,其电荷量为。

故选A。

6.A

【详解】

由题意可知,甲、乙两物体相互摩擦后,甲物体带正电1.6×10-9C,则乙带负电1.6×10-9C,若乙物体再与丙物体接触,由于丙物体带电8×10-10C,带负电,则乙也一定带负电,大小为8×10-10C

故选A。

7.B

【详解】

梳子所带电荷的电子数目为

故选B。

8.B

【详解】

金属导体中移动的是自由电子,根据同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引,则枕形金属导体中的负电荷向A端移动,正电荷不移动,所以B正确;ACD错误;

故选B。

9.C

【详解】

A.卡文迪许用实验的方法测出万有引力常量G,所以A错误;

B.伽利略根据理想斜面实验,提出了力不是维持物体运动的原因,所以B错误;

C.密立根利用带电油滴在竖直电场中的平衡比较准确地测定了电子的电荷量,所以C正确;

D.哥白尼提出日心说,但是认为行星以椭圆轨道绕太阳运行是开普勒,所以D错误;

故选C。

10.A

【详解】

A.自然界中只存在正、负两种电荷,故A正确;

B.同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引,故B错误;

C.摩擦起电是由于电子的转移,并非说明了电荷可以创生,故C错误;

D.带正电物体有多余的正电荷,带负电的物体有多余的带负电的电子,故D错误。

故选A。

11.D

【详解】

把一个带正电的物体A,靠近一个原来不带电的验电器的金属小球,验电器的金属小球由于感应会带上负电荷和金属箔由于感应会带上正电荷,而整个验电器不带电。所以验电器金箔张开,因为验电器下部箔片都带上了正电,ABC错误,D正确。

故选D。

12.C

【详解】

摩擦起电的实质是电子从一个物体转移到另一个物体,失去电子的物体带正电,得到电子的物体带负电。由于丝绸的原子核束缚电子的本领比玻璃棒强,在摩擦的过程中,玻璃棒上的一些电子转移到丝绸棒上,从而使失去电子的玻璃棒带正电,得到电子的丝绸带负电。

故选C。

13.B

【详解】

AB.元电荷是最小的电荷单位,即没有比e=1.6×10-19 C再小的电荷量了,不能说电荷量很小的点电荷称为元电荷,故A错误,B正确;

C.电荷量的单位只能是库伦,故C错误;

D.物体所带的电荷量只能是元电荷e的整数倍,故D错误。

故选B。

14.C

【详解】

A.笔套与头发摩擦后,摩擦使笔套带电,故A正确,不符合题意;

B.带电的笔套靠近圆环时,圆环上端感应出与笔套异号电荷,则下端感应电荷与笔套同号,故B正确,不符合题意;

C.圆环中的总电荷为零,不能中和笔套所带电荷,笔套碰到圆环后,笔套和圆环将带同种电荷,故C错误,符合题意;

D.当圆环被吸引到笔套上,是因为圆环所受静电力的合力大于圆环的重力,产生了加速度,故D正确,不符合题意。

故选C。

15.D

【详解】

A.驻极体通过静电感应,吸附小的微粒,从而起到吸附过滤作用,故A错误;

B.若放置时间过长,驻极体口罩会因电场衰减而过期,这是极化电荷又变的杂乱无章的结果,故B错误;

C.驻极体与驻极体是有间隙的,在每个驻极体周围都存在着电场,所有电场累加在一起相当于左右两个极板的电场,但与平行板电容器不同的是,内部不是匀强电场,周围也存在电场,故C错误;

D.根据电荷的极化,上述材料冷却后,撤去外电场,材料左边界带正电,右边界带负电,故D正确。

故选D。

16.

【详解】

[1]一个电子带的电荷量等于元电荷,即,故转移的电子数为

[2][3]摩擦起电的原因是不同物质的原子核对核外电子的束缚能力不同,束缚能力强的从束缚能力弱的那里得到电子,而带负电,束缚能力弱的由于失去电子,而缺少电子带正电,正电荷不能转移,带正电是由于上的电子转移到了上。

17. 负 正

【详解】

[1][2] 先把导体A和B分开,再移走带正电的导体棒,导体A和B由于感应起电带上异种电荷,所以此时A带负电,B带正电

18. 得到

【详解】

[1] 一个二价铜离子的电荷量是

[2][3]物体带负电,所以得到电子,得到的电子数为

19.没有创造出电荷,不会增多或减少

【详解】

在摩擦起电过程中,一个物体带上了正电荷,另一个物体带上了负电荷,是电子的转移造成的,该过程没有创造出电荷,由电荷守恒定律可知,在一个封闭的系统中,电荷的总量保持不变,不会增多或减少。

20.(1)都张开;(2)仍张开,但张角变小;(3)都闭合

略

21.(1);(2);(3)

【详解】

(1)电子的电荷量大小为

(2)金属瓶上收集到电子个数

(3)实验的时间为

22.见解析

【详解】

(1)摩擦产生静电,当静电电压把灯管内的低压汞蒸气击穿放电,灯管就会出现闪光;

(2)人体因为与塑料薄膜或化纤布反复摩擦而出现越来越多的静电积累,因为人站在聚苯乙烯绝缘板上,静电不能释放掉,所以与地面之间有很高的电压,当另一个人站在地上握住另一个电极,静电电压把灯管内的低压汞蒸气击穿放电,使日光灯管发光。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第九章 静电场及其应用

- 1 电荷

- 2 库仑定律

- 3 电场 电场强度

- 4 静电的防止与利用

- 第十章 静电场中的能量

- 1 电势能和电势

- 2 电势差

- 3 电势差与电场强度的关系

- 4 电容器的电容

- 5 带电粒子在电场中的运动

- 第十一章 电路及其应用

- 1 电源和电流

- 2 导体的电阻

- 3 实验:导体电阻率的测量

- 4 串联电路和并联电路

- 5 实验:练习使用多用电表

- 第十二章 电能 能量守恒定律

- 1 电路中的能量转化

- 2 闭合电路的欧姆定律

- 3 实验:电池电动势和内阻的测量

- 4 能源与可持续发展

- 第十三章 电磁感应与电磁波初步

- 1 磁场 磁感线

- 2 磁感应强度 磁通量

- 3 电磁感应现象及应用

- 4 电磁波的发现及应用

- 5 能量量子化