部编版八年级上册第七单元人民解放战争 单元练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 部编版八年级上册第七单元人民解放战争 单元练习(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 47.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-13 23:18:11 | ||

图片预览

文档简介

部编版八年级上册 第七单元 人民解放战争 同步练习

一、选择题

1.“淮海烟销又渡江,整装待发擦刀枪。三军狮吼道多助,万炮雷鸣帆竞扬。比奋勇,夺荣光,排山气势孰能当!红旗直插总统府,笑看蒋家溃窜慌。”这首诗歌赞颂的历史事件

A.揭开了全面内战的序幕

B.是解放战争由战略防御转向战略进攻的标志

C.结束了国民党在大陆的统治

D.解放了长江中下游以北的广大地区

2.1947年的一份调查显示,“中国的土地制度极不合理……占乡村人口百分之九十的雇农、贫农、中农及其他人民,却总共只有百分之二至三十的土地。”中共中央为此采取的措施是

A.颁布《天朝田亩制度》 B.颁布《中国土地法大纲》

C.颁布《中国土地改革法》 D.颁布《资政新篇》

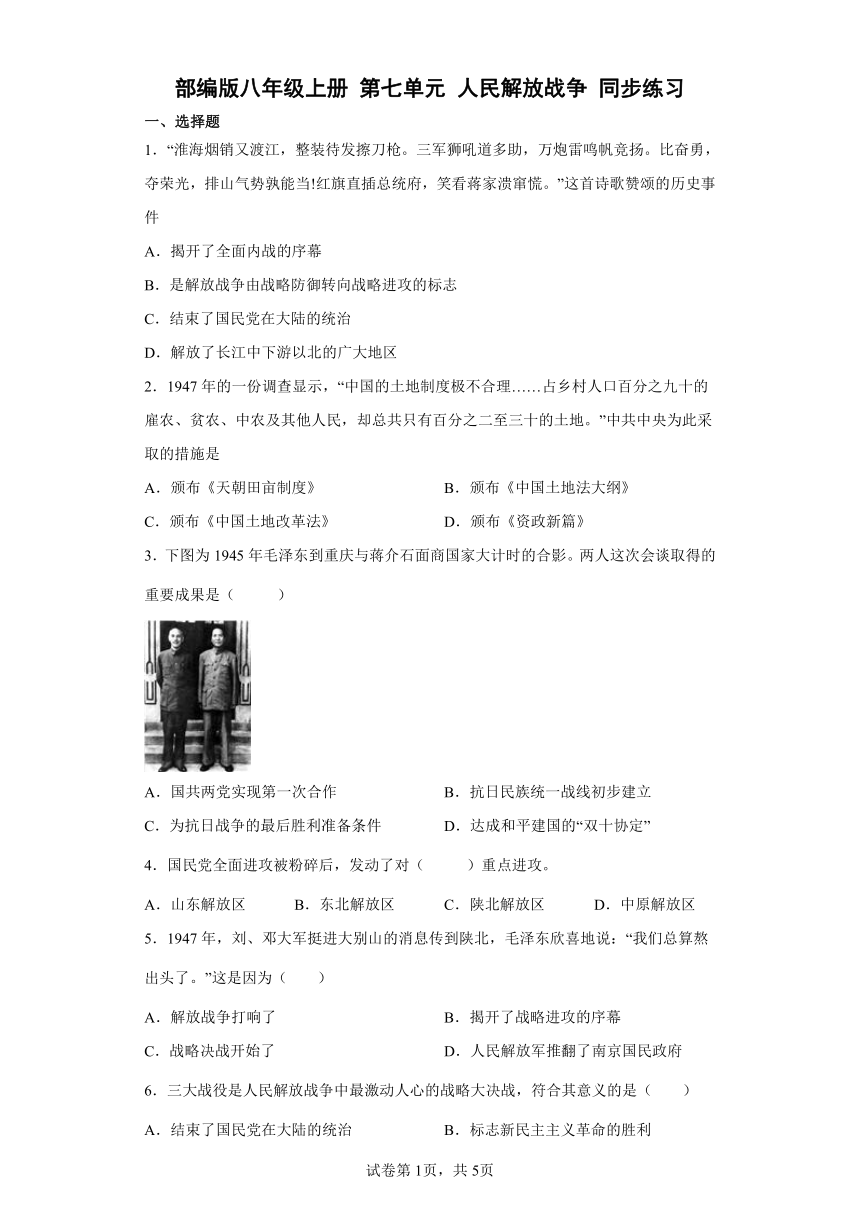

3.下图为1945年毛泽东到重庆与蒋介石面商国家大计时的合影。两人这次会谈取得的重要成果是( )

A.国共两党实现第一次合作 B.抗日民族统一战线初步建立

C.为抗日战争的最后胜利准备条件 D.达成和平建国的“双十协定”

4.国民党全面进攻被粉碎后,发动了对( )重点进攻。

A.山东解放区 B.东北解放区 C.陕北解放区 D.中原解放区

5.1947年,刘、邓大军挺进大别山的消息传到陕北,毛泽东欣喜地说:“我们总算熬出头了。”这是因为( )

A.解放战争打响了 B.揭开了战略进攻的序幕

C.战略决战开始了 D.人民解放军推翻了南京国民政府

6.三大战役是人民解放战争中最激动人心的战略大决战,符合其意义的是( )

A.结束了国民党在大陆的统治 B.标志新民主主义革命的胜利

C.标志半殖民地半封建社会的结束 D.基本消灭了国民党军队的主力

7.中国台湾现代诗人余光中在《乡愁》中描写“乡愁是一湾浅浅的海峡,我在这头,大陆在那头。”直接造成今天“乡愁”现象的相关历史事件是( )

A.鸦片战争 B.甲午海战 C.日本侵华 D.解放战争

8.1947年,中国共产党在解放区进行的土地改革,激发了农民革命和生产的积极性,为人民解放战争的胜利提供了重要的人力、物力保障。这段材料主要反映了土地改革的( )

A.背景 B.内容 C.性质 D.影响

9.张治中将军在某次欢送毛泽东的晚宴上致辞:“大部分的意见我们已经一致了,就是:和平、民主、团结、统一,在蒋主席领导下彻底实行三民主义。”该晚宴的背景最有可能是( )

A.抗日民族统一战线建立 B.国共达成《双十协定》

C.国民革命取得阶段胜利 D.国民党发动全面内战

10.邓小平在某次军事行动前强调:“跃进大别山,解放中原,这是中央的第一步棋;下一步棋,就是以中原为阵地,再来一个跃进,打过长江,解放全国。”“中央的第一步棋”的重要意义在于

A.揭开了人民解放军战略进攻的序幕 B.揭露了国民党假和平的真面目

C.基本消灭了国民党军队的主力 D.结束了国民党集团在大陆的统治

11.1945年9月,毛泽东幽默地说:“国共和谈,宛似两个人谈恋爱,总要论及婚娶。现在吾党有诚意,事情先成功一半。”毛泽东所说的“国共和谈”的结果是( )

A.发表《论持久战》 B.推动南京解放

C.签署《双十协定》 D.发动武昌起义

12.1947年夏,刘邓大军挺进大别山,直接威胁南京、武汉,揭开了__________的序幕

A.全面进攻 B.重点进攻 C.战略进攻 D.战争转折

13.《政府与中共代表会议纪要》主要内容:国共两党长期合作 ,坚持避免内战;建设独立、自由、富强新中国;召开政治协商会议,讨论建国方案。该“纪要”签订反映了抗日战争胜利后全国人民的人心所向是

A.外争国权,内惩国贼 B.停止内战,一致抗日

C.打倒军阀,统一全国 D.渴望和平,民主建国

14.我军这一战略行动,恰似一把利剑插进蒋介石反动统治的心脏……从此,中国人民解放军由内线作战转为外线作战,由战略防御转入战略进攻。”材料中的“这一战略行动”是指

A.平型关大捷 B.百团大战

C.挺进大别山 D.三大战役

15.蒋介石说:“倭寇投降,世界永久和平局面可期实现,举凡国际国内重要问题,亟待解决,特请先生克日惠临陪都,共同商讨。”与此相关的重大事件是

A.重庆谈判 B.西安事变 C.皖南事变 D.北平和谈

二、综合题

16.近代百年,风云变幻, 国共两党各显风流,国共关系的发展演变,影响着中,国历史发展的进程。 阅读材料,回答问题。

【首次合作】兄弟齐心,其利断金!

材料一: “军校的创办,是国共合作的产物,它为国共两党培养了许多军事将领和军事骨干, 为东征、北伐战争和抗日战争的胜利做出重要贡献”。

——姜廷玉《中国军校发展史》

(1)据材料一并结合所学知识概括第一次国共合作的主要成果是什么?

【兄弟阅墙】本是同根生,相煎何太急!

材料二:这次会议集中全力纠正了当时具有决定意义的军事上和组织上的错误,是完全正确的。 这次会议开始了以毛泽东同志为首的中央的新的领导,是中共党内最有历史意义的转变。正是由于这一转变,我们党才能够胜利地结束长征。

——摘编自《关于若干历史问题的决议》

(2)据材料二指出这次会议的名称和红军长征胜利的原因?

材料三:在日本帝国主义加紧对我国的侵略,民族危机空前严重的关头,中共中央提出了建立抗日民族统一战线的政策。1936年,中国共产党促成西安事变的和平解决,对推动国共第二次合作、 共同抗日起了重大的历史作用。

——历史文献纪录片《筑梦中国》

(3)据材料三指出中国共产党促成西安事变和平解决的因素有哪些?

【同仇敌忾】天下兴亡,匹夫有责!

材料四:当法西斯已成为世界和平的最大威胁时……半殖民地半封建的中国第一个挺身而出,举起反法西斯的大旗,到1939年欧战爆发,中国已只身抗战八年,到太平洋战争爆发时己抗击日本法西斯达十年之久。

——何雷《抗战胜利奠定中国大国地位》

(4)材料四中“中国第一个挺身而出,举起反法西斯的大旗”开始的标志性事件是什么?并结合所学 知识分析中国取得抗战胜利的根本原因是什么?

【内战烽火】问苍茫大地,谁主沉浮!

材料五:钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江。虎踞龙盘今胜昔,天翻地覆慨而慷。宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王。天若有情天亦老,人间正道是沧桑。

——毛泽东《七律·人民解放军占领南京》

(5)材料五中描述的是解放哪座城市的战役?它的解放有何历史意义?

(6)通过以上对国共两党关系的探究,你能获得什么感悟?

17.阅读材料,结合所学知识回答问题。

材料一 随着近代工业在上海的兴起与发展,以上海为主体的中国工人阶级产生并日益壮大,及其觉悟的不断提高,为中国共产党的成立奠定了阶级基础。俄国十月革命的爆发,给中国知识分子带来了新的希望,一些先进的知识分子相信,追求人类和谐的马克思主义,可以解决中国社会的诸多问题。这些都为中国共产党的成立创造了有利条件。

——据苏智良、江文君《中国建党与近代上海社会》

(1)根据材料一,概括中国共产党成立的历史条件。

材料二 1933年1月26日,中共中央提出在东北组织全民族抗日统一战线策略;1935年12月,瓦窑堡会议正式确立了关于建立抗日民族统一战线策略的总路线;1936年8月25日,发表《中国共产党致中国国民党书》,再次呼吁停止内战,建立抗日民族统一战线;不仅如此,中国共产党深入发动群众,建立抗日根据地,开辟敌后战场,减轻正面战场的压力。

——据胡璞《伟大胜利历史贡献:走进中国人民抗日战争纪念馆》

(2)根据材料二,指出中国共产党抗日策略的主要内容。结合所学知识,举出一项史事说明中国共产党在抗日战争中的中流砥柱作用。(材料中的史事除外)

材料三 1946年6月,国民党撕毁"双十协定”,向解放区发动进攻。11月底,昆明6000余学生与各界人士在西南联大举行“反战时事晚会”。12月1日,国民党反动派制造了“一二 一惨案”。中共云南省工作委员会发动和领导学生、教师,掀起"一二 一”运动。此后一个月,昆明成了全国民主运动的心脏,全国反内战、争民主的运动更加热烈地展开。

——据《中国共产党昆明历史读本》

(3)“双十协定”是在怎样的背景下签署的?根据材料三,指出一二 一运动的性质。

材料四 中国共产党一经成立,就义无反顾肩负起实现中华民族伟大复兴的历史使命,中华民族终于迎来了新的生机。我们党团结带领中国人民进行28年浴血奋战,打败日本帝国主义,推翻国民党反动统治,完成新民主主义革命,建立了中华人民共和国,彻底终结了鸦片战争后100多年来中华民族被侵略、被奴役的屈辱历史,中华民族赢得了历史性的新生。

——据高翔《中国共产党的使命担当》

(4)综合上述材料及问题,说说中国共产党为何能带领中国人民“赢得历史性的新生。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

【详解】

根据材料“淮海烟销又渡江,整装待发擦刀枪。三军狮吼道多助,万炮雷鸣帆竞扬。比奋勇,夺荣光,排山气势孰能当!红旗直插总统府,笑看蒋家溃窜慌。”结合所学可知是三大战役后又实行了渡江战役,最后攻占南京总统府,推翻了蒋介石的统治,标志国民党在大陆的统治被推翻,C项正确;国民党进攻中原解放区标志全面内战的爆发,排除A项;刘邓大军挺进大别山标志解放战争由战略防御转向战略进攻的标志,排除B项;淮海战役解放了长江中下游以北的广大地区,排除D项。故选C项。

【点睛】

2.B

【详解】

依据题干材料并结合所学可知,1947年,中国共产党在河北省平山县西柏坡村召开全国土地会议,颁布了《中国土地法大纲》。解放区土地改革的总路线是:依靠贫雇农,团结中农,中立富农,有步骤、步骤地消灭封建剥削制度,发展农业生产。大批土改工作队深入农村,开展轰轰烈烈的土地改革运动,实行“耕者有其田”土地政策,经过土地改革,解放区有1亿多农民获得了土地,激发了农民革命和生产的积极性,翻身后的农民踊跃参军,积极支援前线,为解放战争的胜利提供了人力物力保障,成为解放战争迅速胜利的可靠保证,所以B项符合题意;AD项颁布于19世纪中期的太平天国运动时期,排除;C项颁布于1952年,排除。故选B。

3.D

【详解】

依据所学知识可知,题干中这次会谈指的是重庆谈判,1945年8月,日本宣布无条件投降,抗日战争基本胜利,但是蒋介石玩弄“假和平,真内战”的策略,三次电邀毛泽东赴重庆谈判,为了满足人民和平、民主的愿望,毛泽东毅然前往重庆,与蒋介石代表的国民党进行和平谈判,会谈的成果是国共双方于1945年10月达成和平建国的《双十协定》,D项正确;1924年国民党一大召开,标志国共两党实现第一次合作,排除A项;1936年12月西安事变和平解决标志抗日民族统一战线初步建立,排除B项;1945年4-6月间中共七大在延安召开,为抗日战争的最后胜利准备了条件,排除C项。故选D项。

4.AC

【详解】

依据所学可知,国民党全面进攻被粉碎后,1947年3月,蒋介石军队由于战线拉长,兵力不足,被迫将其全面进攻改为对山东和陕北两个解放区的重点进攻。蒋介石企图利用其34个旅共25万人的兵力,在3天内攻占延安,在3个月内聚歼西北解放军于延安及其以北地区,或逼迫西北解放军东渡黄河,AC项符合题意;BD项的内容不符合题意,排除;故选AC。

5.B

【详解】

依据题干信息“1947年夏,刘邓大军挺进大别山”,结合所学可知,1947年夏,刘伯承、邓小平率领晋冀鲁豫解放区主力,在山东西南强渡黄河天险,向国民党统治区发动大规模进攻,直插敌人兵力空虚的大别山地区,开辟大别山根据地,严重威胁了国民党统治中心南京和湖北重镇武汉,揭开了人民解放军转入战略进攻的序幕,B项正确;1946年6月,蒋介石公然违背“双十协定”撕毁政协决议,全力围攻中原解放区,发动全面内战,解放战争打响了,排除A项;1948年9月,辽沈战役打响,战略决战开始了,排除C项;人民解放军推翻了南京国民政府是1949年4月,排除D项。故选B项。

【点睛】

6.D

【详解】

依据题干和所学知识,1948年9月—1949年1月,人民解放军发动辽沈、淮海、平津三大战役,与国民党军队主力进行战略决战,结果基本消灭国民党军队的主力,加速了全国解放的进程,D项正确;1949年4月,人民解放军发动渡江战役,解放南京,结束了国民党在大陆的统治,排除A项;1949年10月1日新中国成立标志新民主主义革命取得基本胜利,也标志半殖民地半封建社会的结束,排除BC项。故选D项。

7.D

【详解】

根据材料“余光中先生的《乡愁)诗中写到“... 而现在,乡愁是一弯浅浅的海峡,我在这头,大陆在那头..可得出“海峡”是指台湾海峡,祖国大陆与台湾岛之间隔台湾海峡相望。由所学知识可知,人民解放战争是为推翻国民党统治、解放全中国而进行的战争,期间共歼灭国民党军,摧毁了国民党各级反动政权,占领南京后,蒋介石败退台湾,导致台湾与祖国再次分离,D项正确;ABC项都不是在人民解放战争时期,排除ABC项;故选D项。

8.D

【详解】

根据材料并结合所学可知,1947年7月,中国共产党在河北省平山县西柏坡村召开全国土地会议,颁布了《中国土地法大纲》,实行“耕者有其田”土地政策,对解放区进行土地改革。经过土地改革,解放区有1亿多农民获得了土地,激发了农民革命和生产的积极性,翻身后的农民踊跃参军,积极支援前线,为解放战争的胜利提供了人力物力保障,成为解放战争迅速胜利的可靠保证。由此可知,材料与解放区的土地改革影响有关,D项正确;材料未涉及当时土地改革的背景、内容和性质,排除A、B、C项。故选D项。

9.B

【详解】

依据题干“大部分的意见我们已经一致了,就是:和平、民主、团结、统一,在蒋主席领导下彻底实行三民主义。”并结合所学知识可知,抗日战争胜利后,为了进一步赢得准备内战的时间,也为了欺骗人民,蒋介石接连三次电邀毛泽东去重庆谈判,1945年8月,毛泽东偕周恩来、王若飞前往重庆,同国民党进行谈判,经过40多天的艰苦谈判,10月10日,国民党被迫同中国共产党正式签署国共双方代表《会谈纪要》,也就是著名的《双十协定》。协定规定,坚决避免内战,在和平、民主、团结、统一的基础上,建立独立、自由、富强的新中国,但是,国民党始终不承认解放区民主政权和人民军队的合法地位。因此该晚宴的背景最有可能是国共达成《双十协定》,B项正确;抗日民族统一战线建立时,中共代表周恩来等前往庐山会见蒋介石,共商抗日救国大计。毛泽东没有去,排除A项;国民革命运动中,蒋介石任北伐军总司令,国民革命取得阶段胜利时,蒋介石还没有建立南京国民政府,不能称“蒋主席”,排除C项;国民党发动全面内战与题干中“大部分的意见我们已经一致了,就是:和平、民主、团结、统一,在蒋主席领导下彻底实行三民主义”意思不符,排除D项。故选B项。

【点睛】

10.A

【详解】

1947年夏,刘伯承、邓小平率领晋冀鲁豫解放军主力,强渡黄河,千里挺进大别山,直接威胁南京、武汉,揭开了人民解放军战略进攻的序幕。符合材料主旨,A项正确;揭露了国民党假和平的真面目的是重庆谈判,排除B项;C项是三大战役,D项是渡江战役,排除CD项。故选A项。

11.C

【详解】

1945 年 8月,毛泽东赴重庆参加国共会谈,10 月 10 日,国共签署《政府与中共代表会谈纪要》,即“双十协定”,C项正确;毛泽东发表《论持久战》是1938年,排除A项;南京解放是1949年4月的渡江战役后,排除B项;武昌起义是辛亥革命时期革命党人领导的起义,排除D项。故选C项。

12.C

【详解】

根据所学知识可知,1947年夏天,刘伯承、邓小平率领晋冀鲁豫解放军主力,在山东西南强渡黄河,向国民党统治区发动大规模进攻。刘邓大军开辟大别山根据地,严重威胁了国民党统治中心南京和武汉,揭开了战略进攻的序幕。其他各战场的人民解放军也转入了进攻。C项正确;全面进攻指国民党军队大举进攻中原地区,排除A项;重点进攻指国民党军队对陕北和山东解放区的进攻,排除B项;三路大军挺进中原是战争转折,排除D项。故选C项。

13.D

【详解】

根据材料“国共两党长期合作 ,坚持避免内战;建设独立、自由、富强新中国;召开政治协商会议,讨论建国方案”可知,材料反映了抗日战争胜利后全国人民的人心所向是渴望和平,民主建国,D项正确;外争国权,内惩国贼是五四运动时期的口号,排除A项;停止内战,一致抗日是抗战时期的口号,排除B项;打倒军阀,统一全国是北伐战争时期的目的,排除C项。故选D项。

14.C

【详解】

根据材料“……一把利剑插进蒋介石反动统治的心脏……由战略防御转入战略进攻”,结合所学可知,1947年夏,刘伯承、邓小平率领晋冀鲁豫解放军主力,在山东西南强渡黄河天险,千里挺进大别山,直接威胁到南京、武汉,揭开了人民解放军战略进攻的序幕,C项正确;1937年平型关大捷是全民族抗战以来中国军队取得的第一个胜利,粉碎了日军“不可战胜”的神话,排除A项;1940年下半年,为了粉碎日军对敌后抗日根据地的“扫荡”和封锁,振奋抗战军民的士气,八路军总部在彭德怀指挥下,组织100多个团,在华北广阔的地域,对日军发动了一场大规模进攻,史称“百团大战”,排除B项;三大战役后,国民党的主力基本上被消灭,从而大大加速了人民人民解放战争在全国的胜利,排除D项。故选C项。

15.A

【详解】

根据材料可知,“举凡国际国内重要问题,亟待解决,特请先生克日惠临陪都,共同商讨”说明材料为抗战胜利后,蒋介石电邀毛泽东赴重庆共商国家大计,即重庆谈判,A项正确;西安事变是1936年张学良、杨虎城对蒋介石发动的兵谏,要求停止内战,一致抗日,排除B项;皖南事变 是1941年国民党消极抗日,积极反共的表现,排除C项;北平和谈发生在1949年渡江战役前,与题干中的时间和地点均不符,排除D项。故选A项。

16.(1)北伐战争

(2)遵义会议以毛泽东同志为首的党中央的正确领导。

(3)日本帝国主义侵略加剧;民族危机空前严重;和平解决西安事变可为结束内战、一致抗日创造条件;有利于维护全民族利益;国内外主张和平解决西安事变力量的支持推动等。(至少答2点)

(4)九一八事变;国共合作抗日(或全民族抗战、抗日民族统一战线的建立);

(5)南京结束了国民党在大陆的统治。

(6)和则两利,分则两伤等符合题意,酌情给分。

【详解】

(1)根据材料一“军校的创办,是国共合作的产物,它为国共两党培养了许多军事将领和军事骨干, 为东征、北伐战争和抗日战争的胜利做出重要贡献”结合所学可知第一次国共合作的成果是1926年开始的北伐战争,基本消灭了北洋军阀的统治。

(2)根据材料二“这次会议开始了以毛泽东同志为首的中央的新的领导,是中共党内最有历史意义的转变”结合所学可知是遵义会议。根据材料结合所学可知长征胜利的原因是以毛泽东同志为首的党中央的正确领导。

(3)根据材料三“在日本帝国主义加紧对我国的侵略,民族危机空前严重的关头,中共中央提出了建立抗日民族统一战线的政策”结合所学可从日本帝国主义侵略加剧;民族危机空前严重;和平解决西安事变可为结束内战、一致抗日创造条件等方面回答中国共产党促成西安事变和平解决的因素。

(4)材料四中“中国第一个挺身而出,举起反法西斯的大旗”开始的标志性事件是1931年九一八事变。并结合所学知识可从全民族的抗战来回答中国取得抗战胜利的根本原因是。

(5)根据材料五“钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江”结合所学可知是1949年攻占南京的渡江战役。解放的意义标志结束了国民党在大陆的统治。

(6)根据国共合作、红军长征、抗日战争的胜利等事件可以从和则两利,分则两伤等方面获得感悟。

17.(1)条件:近代工业的兴起与发展;中国工人阶级的产生和壮大;十月革命的爆发;马克思主义的广泛传播及与工人运动的结合。

(2)内容:建立抗日民族统一战线。

示例:指引中国抗战方向:毛泽东发表《论持久战》,增强了全国人民坚持抗战的决心和信心;中共七大的召开,为争取抗日战争的最后胜利准备了条件;毛泽东发表《对日寇的最后一战》,号召举行全国规模的反攻,彻底打败日本侵略者。维护团结抗战大局:面对华北危机,中共领导北平学生发动一二·九运动,促进了全国抗日救亡运动新高潮的到来;西安事变后,中国共产党从全民族利益出发,促成西安事变的和平解决;七七事变后,向国民党当局提交国共合作宣言,加快抗日民族统一战线的建立。勇敢战斗在最前线:九一八事变后,中共在东北组织抗日游击队,中国人民的局部抗战开始;领导八路军取得抗日以来中国军队主动对日作战的第一个重大胜利——平型关大捷,粉碎了日军“不可战胜”的神话;发动百团大战,振奋了全国军民争取抗战胜利的信心;开辟敌后战场,展开人民游击战争,牵制和抗击了大量日军。

(3)背景:抗战胜利后,人民渴望和平;为了尽一切可能争取和平,毛泽东亲赴重庆谈判。性质:反内战、争民主的运动。

(4)认识:中国共产党有远大的理想追求,一经成立,就义无反顾肩负起实现中华民族伟大复兴的历史使命;中国共产党具有先进性,始终代表中国先进阶级的利益、全民族共同的利益;中国共产党有科学理论的引领,把马克思主义作为指导思想,并将马克思主义基本原理同中国革命实践相结合,广泛发动群众进行革命;中国共产党领导中国人民完成了新民主主义革命,建立了中华人民共和国,彻底结束了中华民族被侵略、被奴役的屈辱历史。(言之成理,即可得分)

(1)

根据材料一“随着近代工业在上海的兴起与发展,以上海为主体的中国工人阶级产生并日益壮大,及其觉悟的不断提高,为中国共产党的成立奠定了阶级基础。”可以概括出中国共产党成立的条件有:近代工业的兴起与发展;中国工人阶级的产生和壮大;根据“俄国十月革命的爆发,给中国知识分子带来了新的希望,一些先进的知识分子相信,追求人类和谐的马克思主义,可以解决中国社会的诸多问题。这些都为中国共产党的成立创造了有利条件。”可知,中国共产党成立的历史条件有:十月革命的爆发;马克思主义的广泛传播及与工人运动的结合。

(2)

根据材料二“1933年1月26日,中共中央提出在东北组织全民族抗日统一战线策略;1935年12月,瓦窑堡会议正式确立了关于建立抗日民族统一战线策略的总路线;1936年8月25日,发表《中国共产党致中国国民党书》,再次呼吁停止内战,建立抗日民族统一战线”可知,中国共产党抗日策略的主要内容是建立抗日民族统一战线。结合所学知识可知,为了指引中国抗战方向,毛泽东发表《论持久战》,增强了全国人民坚持抗战的决心和信心;中共七大的召开,为争取抗日战争的最后胜利准备了条件;毛泽东发表《对日寇的最后一战》,号召举行全国规模的反攻,彻底打败日本侵略者。为了维护团结抗战大局,面对华北危机,中共领导北平学生发动一二 九运动,促进了全国抗日救亡运动新高潮的到来;西安事变后,中国共产党从全民族利益出发,促成西安事变的和平解决;七七事变后,向国民党当局提交国共合作宣言,加快抗日民族统一战线的建立。勇敢战斗在最前线表现在:九一八事变后,中共在东北组织抗日游击队,中国人民的局部抗战开始;领导八路军取得抗日以来中国军队主动对日作战的第一个重大胜利——平型关大捷,粉碎了日军“不可战胜”的神话;发动百团大战,振奋了全国军民争取抗战胜利的信心;开辟敌后战场,展开人民游击战争,牵制和抗击了大量日军。这些史实说明中国共产党在抗日战争中的中流砥柱作用。

(3)

结合所学知识可知,“双十协定”签署的背景是:抗战胜利后,人民渴望和平;为了尽一切可能争取和平,毛泽东亲赴重庆谈判。1945年8月,蒋介石先后三次电邀毛泽东到重庆面商国家大计。蒋介石的目的,一方面是为发动内战争取时间,另一方面是想在政治舆论上获得主动,把不愿和平的罪名强加到中国共产党身上。为了尽一切可能争取和平,毛泽东高瞻远瞩,以惊人的胆魄亲赴重庆,与国民党进行和平谈判。经过谈判,1945年10月10日,国共双方签署了《政府与中共代表会谈纪要》,即“双十协定”。根据材料三“12月1日,国民党反动派制造了‘一二 一惨案’。此后一个月,昆明成了全国民主运动的心脏,全国反内战、争民主的运动更加热烈地展开。”可知,一二 一运动是反内战、争民主的运动。

(4)

综合上述材料及问题可知,中国共产党有远大的理想追求,一经成立,就义无反顾肩负起实现中华民族伟大复兴的历史使命;中国共产党具有先进性,始终代表中国先进阶级的利益、全民族共同的利益;中国共产党有科学理论的引领,把马克思主义作为指导思想,并将马克思主义基本原理同中国革命实践相结合,广泛发动群众进行革命;中国共产党领导中国人民完成了新民主主义革命,建立了中华人民共和国,彻底结束了中华民族被侵略、被奴役的屈辱历史。所以说中国共产党能带领中国人民“赢得历史性的新生”。言之有理即可。

【点睛】

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、选择题

1.“淮海烟销又渡江,整装待发擦刀枪。三军狮吼道多助,万炮雷鸣帆竞扬。比奋勇,夺荣光,排山气势孰能当!红旗直插总统府,笑看蒋家溃窜慌。”这首诗歌赞颂的历史事件

A.揭开了全面内战的序幕

B.是解放战争由战略防御转向战略进攻的标志

C.结束了国民党在大陆的统治

D.解放了长江中下游以北的广大地区

2.1947年的一份调查显示,“中国的土地制度极不合理……占乡村人口百分之九十的雇农、贫农、中农及其他人民,却总共只有百分之二至三十的土地。”中共中央为此采取的措施是

A.颁布《天朝田亩制度》 B.颁布《中国土地法大纲》

C.颁布《中国土地改革法》 D.颁布《资政新篇》

3.下图为1945年毛泽东到重庆与蒋介石面商国家大计时的合影。两人这次会谈取得的重要成果是( )

A.国共两党实现第一次合作 B.抗日民族统一战线初步建立

C.为抗日战争的最后胜利准备条件 D.达成和平建国的“双十协定”

4.国民党全面进攻被粉碎后,发动了对( )重点进攻。

A.山东解放区 B.东北解放区 C.陕北解放区 D.中原解放区

5.1947年,刘、邓大军挺进大别山的消息传到陕北,毛泽东欣喜地说:“我们总算熬出头了。”这是因为( )

A.解放战争打响了 B.揭开了战略进攻的序幕

C.战略决战开始了 D.人民解放军推翻了南京国民政府

6.三大战役是人民解放战争中最激动人心的战略大决战,符合其意义的是( )

A.结束了国民党在大陆的统治 B.标志新民主主义革命的胜利

C.标志半殖民地半封建社会的结束 D.基本消灭了国民党军队的主力

7.中国台湾现代诗人余光中在《乡愁》中描写“乡愁是一湾浅浅的海峡,我在这头,大陆在那头。”直接造成今天“乡愁”现象的相关历史事件是( )

A.鸦片战争 B.甲午海战 C.日本侵华 D.解放战争

8.1947年,中国共产党在解放区进行的土地改革,激发了农民革命和生产的积极性,为人民解放战争的胜利提供了重要的人力、物力保障。这段材料主要反映了土地改革的( )

A.背景 B.内容 C.性质 D.影响

9.张治中将军在某次欢送毛泽东的晚宴上致辞:“大部分的意见我们已经一致了,就是:和平、民主、团结、统一,在蒋主席领导下彻底实行三民主义。”该晚宴的背景最有可能是( )

A.抗日民族统一战线建立 B.国共达成《双十协定》

C.国民革命取得阶段胜利 D.国民党发动全面内战

10.邓小平在某次军事行动前强调:“跃进大别山,解放中原,这是中央的第一步棋;下一步棋,就是以中原为阵地,再来一个跃进,打过长江,解放全国。”“中央的第一步棋”的重要意义在于

A.揭开了人民解放军战略进攻的序幕 B.揭露了国民党假和平的真面目

C.基本消灭了国民党军队的主力 D.结束了国民党集团在大陆的统治

11.1945年9月,毛泽东幽默地说:“国共和谈,宛似两个人谈恋爱,总要论及婚娶。现在吾党有诚意,事情先成功一半。”毛泽东所说的“国共和谈”的结果是( )

A.发表《论持久战》 B.推动南京解放

C.签署《双十协定》 D.发动武昌起义

12.1947年夏,刘邓大军挺进大别山,直接威胁南京、武汉,揭开了__________的序幕

A.全面进攻 B.重点进攻 C.战略进攻 D.战争转折

13.《政府与中共代表会议纪要》主要内容:国共两党长期合作 ,坚持避免内战;建设独立、自由、富强新中国;召开政治协商会议,讨论建国方案。该“纪要”签订反映了抗日战争胜利后全国人民的人心所向是

A.外争国权,内惩国贼 B.停止内战,一致抗日

C.打倒军阀,统一全国 D.渴望和平,民主建国

14.我军这一战略行动,恰似一把利剑插进蒋介石反动统治的心脏……从此,中国人民解放军由内线作战转为外线作战,由战略防御转入战略进攻。”材料中的“这一战略行动”是指

A.平型关大捷 B.百团大战

C.挺进大别山 D.三大战役

15.蒋介石说:“倭寇投降,世界永久和平局面可期实现,举凡国际国内重要问题,亟待解决,特请先生克日惠临陪都,共同商讨。”与此相关的重大事件是

A.重庆谈判 B.西安事变 C.皖南事变 D.北平和谈

二、综合题

16.近代百年,风云变幻, 国共两党各显风流,国共关系的发展演变,影响着中,国历史发展的进程。 阅读材料,回答问题。

【首次合作】兄弟齐心,其利断金!

材料一: “军校的创办,是国共合作的产物,它为国共两党培养了许多军事将领和军事骨干, 为东征、北伐战争和抗日战争的胜利做出重要贡献”。

——姜廷玉《中国军校发展史》

(1)据材料一并结合所学知识概括第一次国共合作的主要成果是什么?

【兄弟阅墙】本是同根生,相煎何太急!

材料二:这次会议集中全力纠正了当时具有决定意义的军事上和组织上的错误,是完全正确的。 这次会议开始了以毛泽东同志为首的中央的新的领导,是中共党内最有历史意义的转变。正是由于这一转变,我们党才能够胜利地结束长征。

——摘编自《关于若干历史问题的决议》

(2)据材料二指出这次会议的名称和红军长征胜利的原因?

材料三:在日本帝国主义加紧对我国的侵略,民族危机空前严重的关头,中共中央提出了建立抗日民族统一战线的政策。1936年,中国共产党促成西安事变的和平解决,对推动国共第二次合作、 共同抗日起了重大的历史作用。

——历史文献纪录片《筑梦中国》

(3)据材料三指出中国共产党促成西安事变和平解决的因素有哪些?

【同仇敌忾】天下兴亡,匹夫有责!

材料四:当法西斯已成为世界和平的最大威胁时……半殖民地半封建的中国第一个挺身而出,举起反法西斯的大旗,到1939年欧战爆发,中国已只身抗战八年,到太平洋战争爆发时己抗击日本法西斯达十年之久。

——何雷《抗战胜利奠定中国大国地位》

(4)材料四中“中国第一个挺身而出,举起反法西斯的大旗”开始的标志性事件是什么?并结合所学 知识分析中国取得抗战胜利的根本原因是什么?

【内战烽火】问苍茫大地,谁主沉浮!

材料五:钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江。虎踞龙盘今胜昔,天翻地覆慨而慷。宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王。天若有情天亦老,人间正道是沧桑。

——毛泽东《七律·人民解放军占领南京》

(5)材料五中描述的是解放哪座城市的战役?它的解放有何历史意义?

(6)通过以上对国共两党关系的探究,你能获得什么感悟?

17.阅读材料,结合所学知识回答问题。

材料一 随着近代工业在上海的兴起与发展,以上海为主体的中国工人阶级产生并日益壮大,及其觉悟的不断提高,为中国共产党的成立奠定了阶级基础。俄国十月革命的爆发,给中国知识分子带来了新的希望,一些先进的知识分子相信,追求人类和谐的马克思主义,可以解决中国社会的诸多问题。这些都为中国共产党的成立创造了有利条件。

——据苏智良、江文君《中国建党与近代上海社会》

(1)根据材料一,概括中国共产党成立的历史条件。

材料二 1933年1月26日,中共中央提出在东北组织全民族抗日统一战线策略;1935年12月,瓦窑堡会议正式确立了关于建立抗日民族统一战线策略的总路线;1936年8月25日,发表《中国共产党致中国国民党书》,再次呼吁停止内战,建立抗日民族统一战线;不仅如此,中国共产党深入发动群众,建立抗日根据地,开辟敌后战场,减轻正面战场的压力。

——据胡璞《伟大胜利历史贡献:走进中国人民抗日战争纪念馆》

(2)根据材料二,指出中国共产党抗日策略的主要内容。结合所学知识,举出一项史事说明中国共产党在抗日战争中的中流砥柱作用。(材料中的史事除外)

材料三 1946年6月,国民党撕毁"双十协定”,向解放区发动进攻。11月底,昆明6000余学生与各界人士在西南联大举行“反战时事晚会”。12月1日,国民党反动派制造了“一二 一惨案”。中共云南省工作委员会发动和领导学生、教师,掀起"一二 一”运动。此后一个月,昆明成了全国民主运动的心脏,全国反内战、争民主的运动更加热烈地展开。

——据《中国共产党昆明历史读本》

(3)“双十协定”是在怎样的背景下签署的?根据材料三,指出一二 一运动的性质。

材料四 中国共产党一经成立,就义无反顾肩负起实现中华民族伟大复兴的历史使命,中华民族终于迎来了新的生机。我们党团结带领中国人民进行28年浴血奋战,打败日本帝国主义,推翻国民党反动统治,完成新民主主义革命,建立了中华人民共和国,彻底终结了鸦片战争后100多年来中华民族被侵略、被奴役的屈辱历史,中华民族赢得了历史性的新生。

——据高翔《中国共产党的使命担当》

(4)综合上述材料及问题,说说中国共产党为何能带领中国人民“赢得历史性的新生。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

【详解】

根据材料“淮海烟销又渡江,整装待发擦刀枪。三军狮吼道多助,万炮雷鸣帆竞扬。比奋勇,夺荣光,排山气势孰能当!红旗直插总统府,笑看蒋家溃窜慌。”结合所学可知是三大战役后又实行了渡江战役,最后攻占南京总统府,推翻了蒋介石的统治,标志国民党在大陆的统治被推翻,C项正确;国民党进攻中原解放区标志全面内战的爆发,排除A项;刘邓大军挺进大别山标志解放战争由战略防御转向战略进攻的标志,排除B项;淮海战役解放了长江中下游以北的广大地区,排除D项。故选C项。

【点睛】

2.B

【详解】

依据题干材料并结合所学可知,1947年,中国共产党在河北省平山县西柏坡村召开全国土地会议,颁布了《中国土地法大纲》。解放区土地改革的总路线是:依靠贫雇农,团结中农,中立富农,有步骤、步骤地消灭封建剥削制度,发展农业生产。大批土改工作队深入农村,开展轰轰烈烈的土地改革运动,实行“耕者有其田”土地政策,经过土地改革,解放区有1亿多农民获得了土地,激发了农民革命和生产的积极性,翻身后的农民踊跃参军,积极支援前线,为解放战争的胜利提供了人力物力保障,成为解放战争迅速胜利的可靠保证,所以B项符合题意;AD项颁布于19世纪中期的太平天国运动时期,排除;C项颁布于1952年,排除。故选B。

3.D

【详解】

依据所学知识可知,题干中这次会谈指的是重庆谈判,1945年8月,日本宣布无条件投降,抗日战争基本胜利,但是蒋介石玩弄“假和平,真内战”的策略,三次电邀毛泽东赴重庆谈判,为了满足人民和平、民主的愿望,毛泽东毅然前往重庆,与蒋介石代表的国民党进行和平谈判,会谈的成果是国共双方于1945年10月达成和平建国的《双十协定》,D项正确;1924年国民党一大召开,标志国共两党实现第一次合作,排除A项;1936年12月西安事变和平解决标志抗日民族统一战线初步建立,排除B项;1945年4-6月间中共七大在延安召开,为抗日战争的最后胜利准备了条件,排除C项。故选D项。

4.AC

【详解】

依据所学可知,国民党全面进攻被粉碎后,1947年3月,蒋介石军队由于战线拉长,兵力不足,被迫将其全面进攻改为对山东和陕北两个解放区的重点进攻。蒋介石企图利用其34个旅共25万人的兵力,在3天内攻占延安,在3个月内聚歼西北解放军于延安及其以北地区,或逼迫西北解放军东渡黄河,AC项符合题意;BD项的内容不符合题意,排除;故选AC。

5.B

【详解】

依据题干信息“1947年夏,刘邓大军挺进大别山”,结合所学可知,1947年夏,刘伯承、邓小平率领晋冀鲁豫解放区主力,在山东西南强渡黄河天险,向国民党统治区发动大规模进攻,直插敌人兵力空虚的大别山地区,开辟大别山根据地,严重威胁了国民党统治中心南京和湖北重镇武汉,揭开了人民解放军转入战略进攻的序幕,B项正确;1946年6月,蒋介石公然违背“双十协定”撕毁政协决议,全力围攻中原解放区,发动全面内战,解放战争打响了,排除A项;1948年9月,辽沈战役打响,战略决战开始了,排除C项;人民解放军推翻了南京国民政府是1949年4月,排除D项。故选B项。

【点睛】

6.D

【详解】

依据题干和所学知识,1948年9月—1949年1月,人民解放军发动辽沈、淮海、平津三大战役,与国民党军队主力进行战略决战,结果基本消灭国民党军队的主力,加速了全国解放的进程,D项正确;1949年4月,人民解放军发动渡江战役,解放南京,结束了国民党在大陆的统治,排除A项;1949年10月1日新中国成立标志新民主主义革命取得基本胜利,也标志半殖民地半封建社会的结束,排除BC项。故选D项。

7.D

【详解】

根据材料“余光中先生的《乡愁)诗中写到“... 而现在,乡愁是一弯浅浅的海峡,我在这头,大陆在那头..可得出“海峡”是指台湾海峡,祖国大陆与台湾岛之间隔台湾海峡相望。由所学知识可知,人民解放战争是为推翻国民党统治、解放全中国而进行的战争,期间共歼灭国民党军,摧毁了国民党各级反动政权,占领南京后,蒋介石败退台湾,导致台湾与祖国再次分离,D项正确;ABC项都不是在人民解放战争时期,排除ABC项;故选D项。

8.D

【详解】

根据材料并结合所学可知,1947年7月,中国共产党在河北省平山县西柏坡村召开全国土地会议,颁布了《中国土地法大纲》,实行“耕者有其田”土地政策,对解放区进行土地改革。经过土地改革,解放区有1亿多农民获得了土地,激发了农民革命和生产的积极性,翻身后的农民踊跃参军,积极支援前线,为解放战争的胜利提供了人力物力保障,成为解放战争迅速胜利的可靠保证。由此可知,材料与解放区的土地改革影响有关,D项正确;材料未涉及当时土地改革的背景、内容和性质,排除A、B、C项。故选D项。

9.B

【详解】

依据题干“大部分的意见我们已经一致了,就是:和平、民主、团结、统一,在蒋主席领导下彻底实行三民主义。”并结合所学知识可知,抗日战争胜利后,为了进一步赢得准备内战的时间,也为了欺骗人民,蒋介石接连三次电邀毛泽东去重庆谈判,1945年8月,毛泽东偕周恩来、王若飞前往重庆,同国民党进行谈判,经过40多天的艰苦谈判,10月10日,国民党被迫同中国共产党正式签署国共双方代表《会谈纪要》,也就是著名的《双十协定》。协定规定,坚决避免内战,在和平、民主、团结、统一的基础上,建立独立、自由、富强的新中国,但是,国民党始终不承认解放区民主政权和人民军队的合法地位。因此该晚宴的背景最有可能是国共达成《双十协定》,B项正确;抗日民族统一战线建立时,中共代表周恩来等前往庐山会见蒋介石,共商抗日救国大计。毛泽东没有去,排除A项;国民革命运动中,蒋介石任北伐军总司令,国民革命取得阶段胜利时,蒋介石还没有建立南京国民政府,不能称“蒋主席”,排除C项;国民党发动全面内战与题干中“大部分的意见我们已经一致了,就是:和平、民主、团结、统一,在蒋主席领导下彻底实行三民主义”意思不符,排除D项。故选B项。

【点睛】

10.A

【详解】

1947年夏,刘伯承、邓小平率领晋冀鲁豫解放军主力,强渡黄河,千里挺进大别山,直接威胁南京、武汉,揭开了人民解放军战略进攻的序幕。符合材料主旨,A项正确;揭露了国民党假和平的真面目的是重庆谈判,排除B项;C项是三大战役,D项是渡江战役,排除CD项。故选A项。

11.C

【详解】

1945 年 8月,毛泽东赴重庆参加国共会谈,10 月 10 日,国共签署《政府与中共代表会谈纪要》,即“双十协定”,C项正确;毛泽东发表《论持久战》是1938年,排除A项;南京解放是1949年4月的渡江战役后,排除B项;武昌起义是辛亥革命时期革命党人领导的起义,排除D项。故选C项。

12.C

【详解】

根据所学知识可知,1947年夏天,刘伯承、邓小平率领晋冀鲁豫解放军主力,在山东西南强渡黄河,向国民党统治区发动大规模进攻。刘邓大军开辟大别山根据地,严重威胁了国民党统治中心南京和武汉,揭开了战略进攻的序幕。其他各战场的人民解放军也转入了进攻。C项正确;全面进攻指国民党军队大举进攻中原地区,排除A项;重点进攻指国民党军队对陕北和山东解放区的进攻,排除B项;三路大军挺进中原是战争转折,排除D项。故选C项。

13.D

【详解】

根据材料“国共两党长期合作 ,坚持避免内战;建设独立、自由、富强新中国;召开政治协商会议,讨论建国方案”可知,材料反映了抗日战争胜利后全国人民的人心所向是渴望和平,民主建国,D项正确;外争国权,内惩国贼是五四运动时期的口号,排除A项;停止内战,一致抗日是抗战时期的口号,排除B项;打倒军阀,统一全国是北伐战争时期的目的,排除C项。故选D项。

14.C

【详解】

根据材料“……一把利剑插进蒋介石反动统治的心脏……由战略防御转入战略进攻”,结合所学可知,1947年夏,刘伯承、邓小平率领晋冀鲁豫解放军主力,在山东西南强渡黄河天险,千里挺进大别山,直接威胁到南京、武汉,揭开了人民解放军战略进攻的序幕,C项正确;1937年平型关大捷是全民族抗战以来中国军队取得的第一个胜利,粉碎了日军“不可战胜”的神话,排除A项;1940年下半年,为了粉碎日军对敌后抗日根据地的“扫荡”和封锁,振奋抗战军民的士气,八路军总部在彭德怀指挥下,组织100多个团,在华北广阔的地域,对日军发动了一场大规模进攻,史称“百团大战”,排除B项;三大战役后,国民党的主力基本上被消灭,从而大大加速了人民人民解放战争在全国的胜利,排除D项。故选C项。

15.A

【详解】

根据材料可知,“举凡国际国内重要问题,亟待解决,特请先生克日惠临陪都,共同商讨”说明材料为抗战胜利后,蒋介石电邀毛泽东赴重庆共商国家大计,即重庆谈判,A项正确;西安事变是1936年张学良、杨虎城对蒋介石发动的兵谏,要求停止内战,一致抗日,排除B项;皖南事变 是1941年国民党消极抗日,积极反共的表现,排除C项;北平和谈发生在1949年渡江战役前,与题干中的时间和地点均不符,排除D项。故选A项。

16.(1)北伐战争

(2)遵义会议以毛泽东同志为首的党中央的正确领导。

(3)日本帝国主义侵略加剧;民族危机空前严重;和平解决西安事变可为结束内战、一致抗日创造条件;有利于维护全民族利益;国内外主张和平解决西安事变力量的支持推动等。(至少答2点)

(4)九一八事变;国共合作抗日(或全民族抗战、抗日民族统一战线的建立);

(5)南京结束了国民党在大陆的统治。

(6)和则两利,分则两伤等符合题意,酌情给分。

【详解】

(1)根据材料一“军校的创办,是国共合作的产物,它为国共两党培养了许多军事将领和军事骨干, 为东征、北伐战争和抗日战争的胜利做出重要贡献”结合所学可知第一次国共合作的成果是1926年开始的北伐战争,基本消灭了北洋军阀的统治。

(2)根据材料二“这次会议开始了以毛泽东同志为首的中央的新的领导,是中共党内最有历史意义的转变”结合所学可知是遵义会议。根据材料结合所学可知长征胜利的原因是以毛泽东同志为首的党中央的正确领导。

(3)根据材料三“在日本帝国主义加紧对我国的侵略,民族危机空前严重的关头,中共中央提出了建立抗日民族统一战线的政策”结合所学可从日本帝国主义侵略加剧;民族危机空前严重;和平解决西安事变可为结束内战、一致抗日创造条件等方面回答中国共产党促成西安事变和平解决的因素。

(4)材料四中“中国第一个挺身而出,举起反法西斯的大旗”开始的标志性事件是1931年九一八事变。并结合所学知识可从全民族的抗战来回答中国取得抗战胜利的根本原因是。

(5)根据材料五“钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江”结合所学可知是1949年攻占南京的渡江战役。解放的意义标志结束了国民党在大陆的统治。

(6)根据国共合作、红军长征、抗日战争的胜利等事件可以从和则两利,分则两伤等方面获得感悟。

17.(1)条件:近代工业的兴起与发展;中国工人阶级的产生和壮大;十月革命的爆发;马克思主义的广泛传播及与工人运动的结合。

(2)内容:建立抗日民族统一战线。

示例:指引中国抗战方向:毛泽东发表《论持久战》,增强了全国人民坚持抗战的决心和信心;中共七大的召开,为争取抗日战争的最后胜利准备了条件;毛泽东发表《对日寇的最后一战》,号召举行全国规模的反攻,彻底打败日本侵略者。维护团结抗战大局:面对华北危机,中共领导北平学生发动一二·九运动,促进了全国抗日救亡运动新高潮的到来;西安事变后,中国共产党从全民族利益出发,促成西安事变的和平解决;七七事变后,向国民党当局提交国共合作宣言,加快抗日民族统一战线的建立。勇敢战斗在最前线:九一八事变后,中共在东北组织抗日游击队,中国人民的局部抗战开始;领导八路军取得抗日以来中国军队主动对日作战的第一个重大胜利——平型关大捷,粉碎了日军“不可战胜”的神话;发动百团大战,振奋了全国军民争取抗战胜利的信心;开辟敌后战场,展开人民游击战争,牵制和抗击了大量日军。

(3)背景:抗战胜利后,人民渴望和平;为了尽一切可能争取和平,毛泽东亲赴重庆谈判。性质:反内战、争民主的运动。

(4)认识:中国共产党有远大的理想追求,一经成立,就义无反顾肩负起实现中华民族伟大复兴的历史使命;中国共产党具有先进性,始终代表中国先进阶级的利益、全民族共同的利益;中国共产党有科学理论的引领,把马克思主义作为指导思想,并将马克思主义基本原理同中国革命实践相结合,广泛发动群众进行革命;中国共产党领导中国人民完成了新民主主义革命,建立了中华人民共和国,彻底结束了中华民族被侵略、被奴役的屈辱历史。(言之成理,即可得分)

(1)

根据材料一“随着近代工业在上海的兴起与发展,以上海为主体的中国工人阶级产生并日益壮大,及其觉悟的不断提高,为中国共产党的成立奠定了阶级基础。”可以概括出中国共产党成立的条件有:近代工业的兴起与发展;中国工人阶级的产生和壮大;根据“俄国十月革命的爆发,给中国知识分子带来了新的希望,一些先进的知识分子相信,追求人类和谐的马克思主义,可以解决中国社会的诸多问题。这些都为中国共产党的成立创造了有利条件。”可知,中国共产党成立的历史条件有:十月革命的爆发;马克思主义的广泛传播及与工人运动的结合。

(2)

根据材料二“1933年1月26日,中共中央提出在东北组织全民族抗日统一战线策略;1935年12月,瓦窑堡会议正式确立了关于建立抗日民族统一战线策略的总路线;1936年8月25日,发表《中国共产党致中国国民党书》,再次呼吁停止内战,建立抗日民族统一战线”可知,中国共产党抗日策略的主要内容是建立抗日民族统一战线。结合所学知识可知,为了指引中国抗战方向,毛泽东发表《论持久战》,增强了全国人民坚持抗战的决心和信心;中共七大的召开,为争取抗日战争的最后胜利准备了条件;毛泽东发表《对日寇的最后一战》,号召举行全国规模的反攻,彻底打败日本侵略者。为了维护团结抗战大局,面对华北危机,中共领导北平学生发动一二 九运动,促进了全国抗日救亡运动新高潮的到来;西安事变后,中国共产党从全民族利益出发,促成西安事变的和平解决;七七事变后,向国民党当局提交国共合作宣言,加快抗日民族统一战线的建立。勇敢战斗在最前线表现在:九一八事变后,中共在东北组织抗日游击队,中国人民的局部抗战开始;领导八路军取得抗日以来中国军队主动对日作战的第一个重大胜利——平型关大捷,粉碎了日军“不可战胜”的神话;发动百团大战,振奋了全国军民争取抗战胜利的信心;开辟敌后战场,展开人民游击战争,牵制和抗击了大量日军。这些史实说明中国共产党在抗日战争中的中流砥柱作用。

(3)

结合所学知识可知,“双十协定”签署的背景是:抗战胜利后,人民渴望和平;为了尽一切可能争取和平,毛泽东亲赴重庆谈判。1945年8月,蒋介石先后三次电邀毛泽东到重庆面商国家大计。蒋介石的目的,一方面是为发动内战争取时间,另一方面是想在政治舆论上获得主动,把不愿和平的罪名强加到中国共产党身上。为了尽一切可能争取和平,毛泽东高瞻远瞩,以惊人的胆魄亲赴重庆,与国民党进行和平谈判。经过谈判,1945年10月10日,国共双方签署了《政府与中共代表会谈纪要》,即“双十协定”。根据材料三“12月1日,国民党反动派制造了‘一二 一惨案’。此后一个月,昆明成了全国民主运动的心脏,全国反内战、争民主的运动更加热烈地展开。”可知,一二 一运动是反内战、争民主的运动。

(4)

综合上述材料及问题可知,中国共产党有远大的理想追求,一经成立,就义无反顾肩负起实现中华民族伟大复兴的历史使命;中国共产党具有先进性,始终代表中国先进阶级的利益、全民族共同的利益;中国共产党有科学理论的引领,把马克思主义作为指导思想,并将马克思主义基本原理同中国革命实践相结合,广泛发动群众进行革命;中国共产党领导中国人民完成了新民主主义革命,建立了中华人民共和国,彻底结束了中华民族被侵略、被奴役的屈辱历史。所以说中国共产党能带领中国人民“赢得历史性的新生”。言之有理即可。

【点睛】

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹