部编版七年级下册第6课北宋的政治同步练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 部编版七年级下册第6课北宋的政治同步练习(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 594.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-14 08:27:49 | ||

图片预览

文档简介

部编版七年级下册 第6课 北宋的政治 同步练习

一、选择题

1.为改变北宋中期统治上的不利局面,宋神宗在位期间实施了变法。当时,具体主持变法的是

A.赵普 B.范仲淹 C.王安石 D.司马光

2.宋太祖为加强皇权,在中央采取的措施是( )

A.经常调换军队将领,定期换防 B.实行重文轻武的政策

C.派文臣任州官,设转运使 D.分化事权,削弱相权

3.宋初大将曹翰写下一首诗《退将诗》,有“曾因国难披金甲,不为家贫卖宝刀”之句;当时有谚语曰:“做人莫做军,做铁莫做针。”上述材料反映了宋朝( )

A.对军事的轻视 B.对武将的牵制

C.铁器的贵重 D.对文教事业的重视

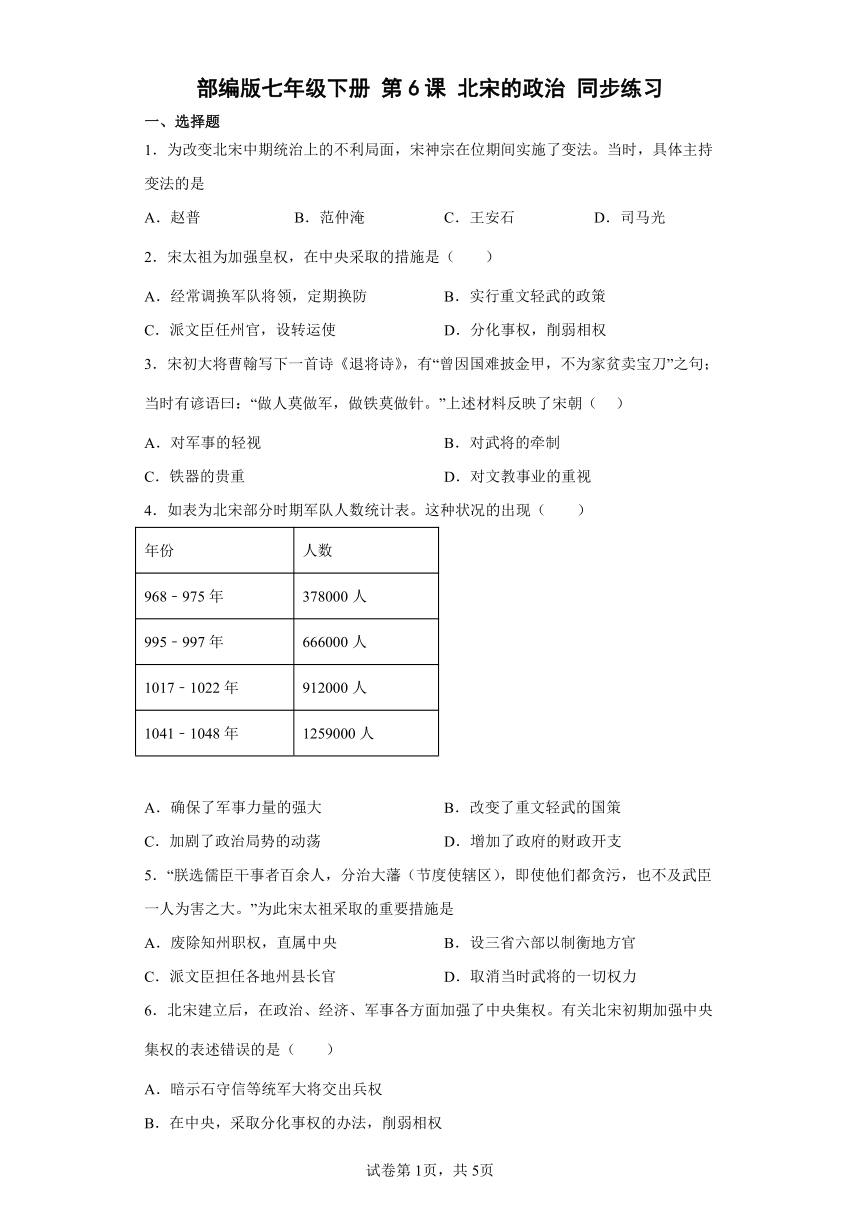

4.如表为北宋部分时期军队人数统计表。这种状况的出现( )

年份 人数

968﹣975年 378000人

995﹣997年 666000人

1017﹣1022年 912000人

1041﹣1048年 1259000人

A.确保了军事力量的强大 B.改变了重文轻武的国策

C.加剧了政治局势的动荡 D.增加了政府的财政开支

5.“朕选儒臣干事者百余人,分治大藩(节度使辖区),即使他们都贪污,也不及武臣一人为害之大。”为此宋太祖采取的重要措施是

A.废除知州职权,直属中央 B.设三省六部以制衡地方官

C.派文臣担任各地州县长官 D.取消当时武将的一切权力

6.北宋建立后,在政治、经济、军事各方面加强了中央集权。有关北宋初期加强中央集权的表述错误的是( )

A.暗示石守信等统军大将交出兵权

B.在中央,采取分化事权的办法,削弱相权

C.派武将担任地方长官,并设置通判和转运使

D.有利于政权的稳固和社会的安定

7.“惜秦皇汉武,略输文采;唐宗宋祖,稍逊风骚。”其中的“宋祖”指的是( )

A.李渊 B.李世民 C.赵构 D.赵匡胤

8.陈桥驿,位于河南省新乡市封丘县东南部。门楣上悬挂着一块写着“陈桥驿”的匾额,两楹挂着一副对联,“陈桥兵变奠宋代基业,黄袍加身定赵氏乾坤”。在陈桥驿发动兵变,黄袍加身的是

A.杨坚 B.李世民 C.赵匡胤 D.成吉思汗

9.如(宋太祖)因谓(赵)普曰“五代方镇残虐,民受其祸,朕今选儒臣干事者百余人,分治大藩,纵皆贪浊,亦未及武臣一人也。”对这段话解读正确的是

A.“方镇”指的是五代一个叫方镇的将领

B.“儒臣”指的是学习儒家思想的学生

C.宋太祖想扩大“武臣”的权力

D.宋太祖据此采取的措施加强了中央集权

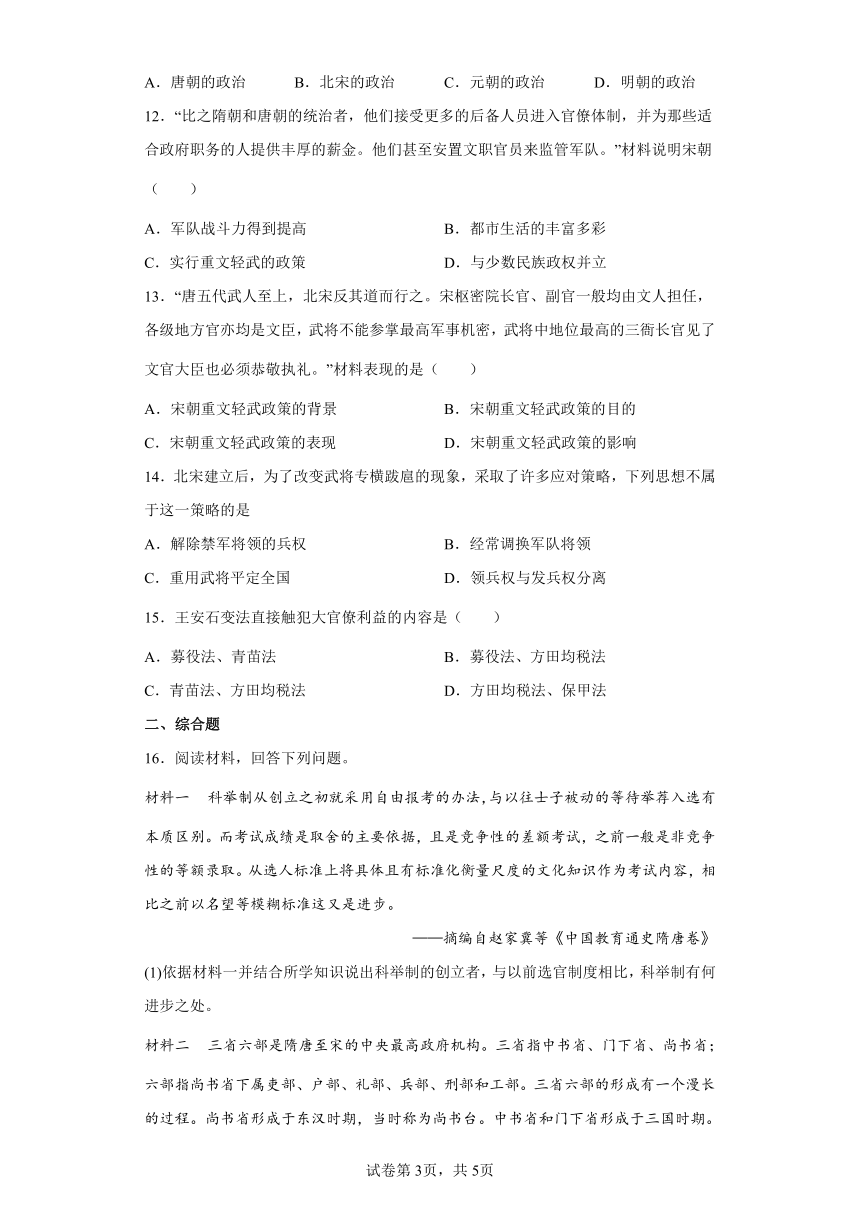

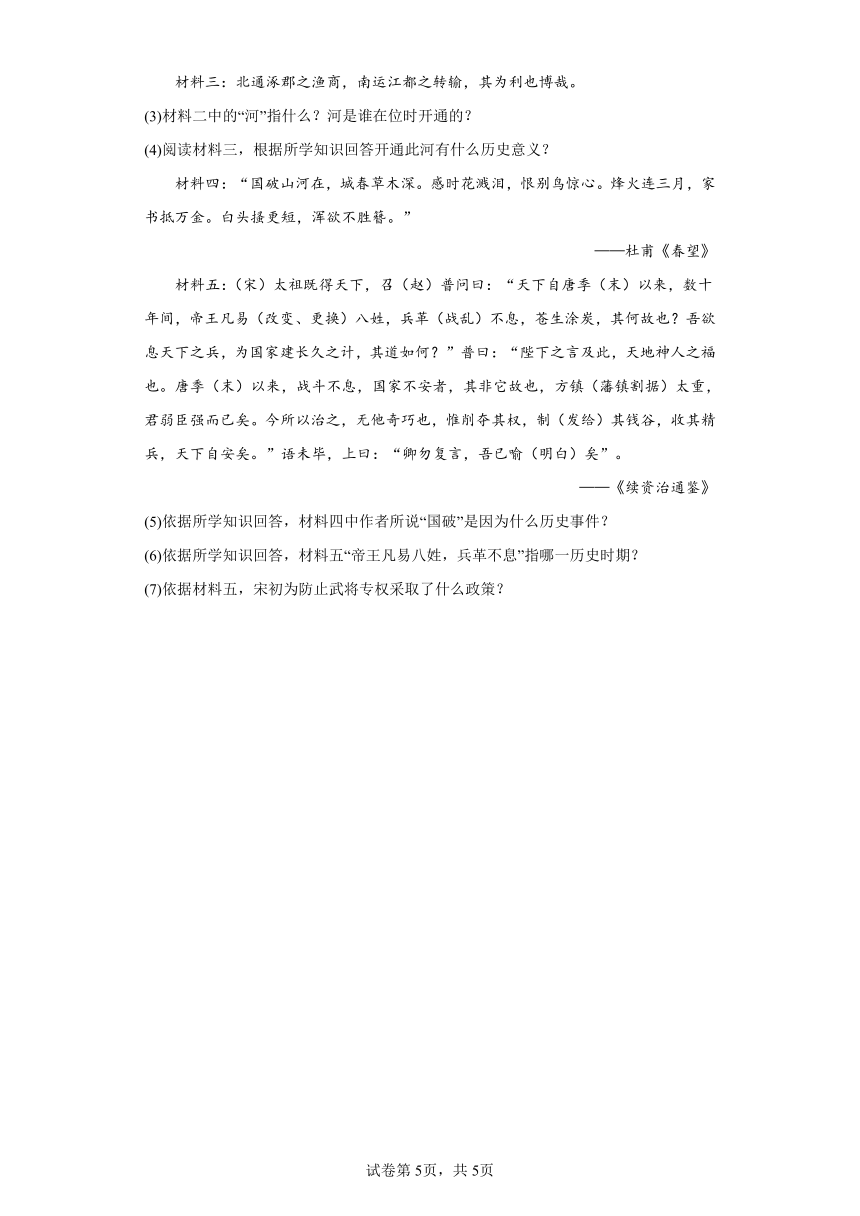

10.对下表解读正确的是

朝代 唐 北宋 元 明 清

历代文科进士每年平均录选人数 71人 360人 12人 89人 103人

A.历代进士每年录选人数一直稳步提升

B.材料中反映了科举制创立于唐朝时期

C.北宋政权重视文教,改革发展科举制

D.明代不重视科举选官制度,因此灭亡

11.历史板报中有“陈桥夜醉得天下、杯酒论心掌乾坤、曲宴翰林显国策、王安石变法求出路”四个栏目,由此推断其主题是( )

A.唐朝的政治 B.北宋的政治 C.元朝的政治 D.明朝的政治

12.“比之隋朝和唐朝的统治者,他们接受更多的后备人员进入官僚体制,并为那些适合政府职务的人提供丰厚的薪金。他们甚至安置文职官员来监管军队。”材料说明宋朝( )

A.军队战斗力得到提高 B.都市生活的丰富多彩

C.实行重文轻武的政策 D.与少数民族政权并立

13.“唐五代武人至上,北宋反其道而行之。宋枢密院长官、副官一般均由文人担任,各级地方官亦均是文臣,武将不能参掌最高军事机密,武将中地位最高的三衙长官见了文官大臣也必须恭敬执礼。”材料表现的是( )

A.宋朝重文轻武政策的背景 B.宋朝重文轻武政策的目的

C.宋朝重文轻武政策的表现 D.宋朝重文轻武政策的影响

14.北宋建立后,为了改变武将专横跋扈的现象,采取了许多应对策略,下列思想不属于这一策略的是

A.解除禁军将领的兵权 B.经常调换军队将领

C.重用武将平定全国 D.领兵权与发兵权分离

15.王安石变法直接触犯大官僚利益的内容是( )

A.募役法、青苗法 B.募役法、方田均税法

C.青苗法、方田均税法 D.方田均税法、保甲法

二、综合题

16.阅读材料,回答下列问题。

材料一 科举制从创立之初就采用自由报考的办法,与以往士子被动的等待举荐入选有本质区别。而考试成绩是取舍的主要依据,且是竞争性的差额考试,之前一般是非竞争性的等额录取。从选人标准上将具体且有标准化衡量尺度的文化知识作为考试内容,相比之前以名望等模糊标准这又是进步。

——摘编自赵家冀等《中国教育通史隋唐卷》

(1)依据材料一并结合所学知识说出科举制的创立者,与以前选官制度相比,科举制有何进步之处。

材料二 三省六部是隋唐至宋的中央最高政府机构。三省指中书省、门下省、尚书省;六部指尚书省下属吏部、户部、礼部、兵部、刑部和工部。三省六部的形成有一个漫长的过程。尚书省形成于东汉时期,当时称为尚书台。中书省和门下省形成于三国时期。到了隋朝,三省六部完全形成,主要负责政令的制定、审核以及贯彻执行。唐代初期,三省长官共为宰相,在门下省的政事堂讨论决策军国大事。

——摘编自《中外历史纲要》

(2)根据材料二回答,三省六部的职能是什么?

材料三 《宋史·职官志》记载,宋初“始置诸州通判”,“凡兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事。可否裁决,与守臣(指知州、知府等地方长官)通签书施行”。

——摘自人教版《中国历史》七年级下册

(3)根据材料三,回答通判的作用。(不得照抄原文)

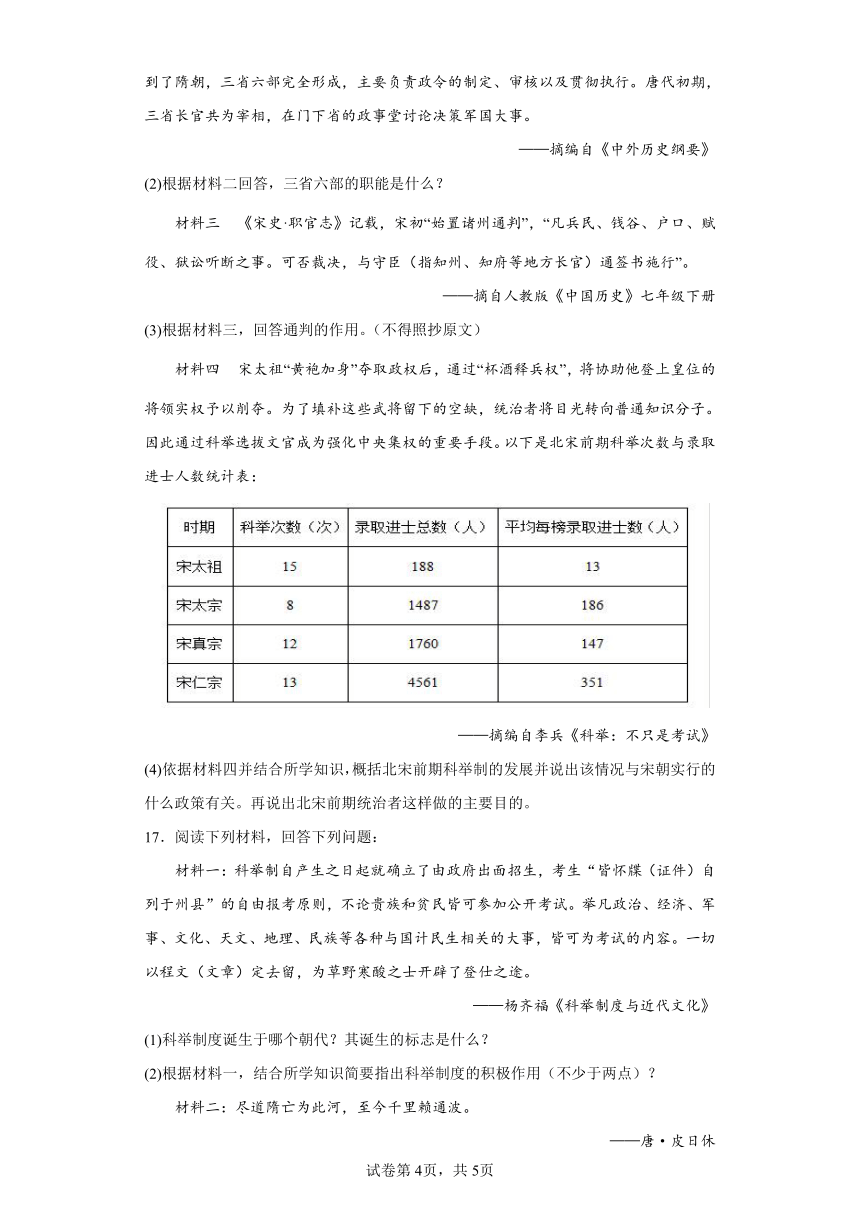

材料四 宋太祖“黄袍加身”夺取政权后,通过“杯酒释兵权”,将协助他登上皇位的将领实权予以削夺。为了填补这些武将留下的空缺,统治者将目光转向普通知识分子。因此通过科举选拔文官成为强化中央集权的重要手段。以下是北宋前期科举次数与录取进士人数统计表:

——摘编自李兵《科举:不只是考试》

(4)依据材料四并结合所学知识,概括北宋前期科举制的发展并说出该情况与宋朝实行的什么政策有关。再说出北宋前期统治者这样做的主要目的。

17.阅读下列材料,回答下列问题:

材料一:科举制自产生之日起就确立了由政府出面招生,考生“皆怀牒(证件)自列于州县”的自由报考原则,不论贵族和贫民皆可参加公开考试。举凡政治、经济、军事、文化、天文、地理、民族等各种与国计民生相关的大事,皆可为考试的内容。一切以程文(文章)定去留,为草野寒酸之士开辟了登仕之途。

——杨齐福《科举制度与近代文化》

(1)科举制度诞生于哪个朝代?其诞生的标志是什么?

(2)根据材料一,结合所学知识简要指出科举制度的积极作用(不少于两点)?

材料二:尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。

——唐·皮日休

材料三:北通涿郡之渔商,南运江都之转输,其为利也博哉。

(3)材料二中的“河”指什么?河是谁在位时开通的?

(4)阅读材料三,根据所学知识回答开通此河有什么历史意义?

材料四:“国破山河在,城春草木深。感时花溅泪,恨别鸟惊心。烽火连三月,家书抵万金。白头搔更短,浑欲不胜簪。”

——杜甫《春望》

材料五:(宋)太祖既得天下,召(赵)普问曰:“天下自唐季(末)以来,数十年间,帝王凡易(改变、更换)八姓,兵革(战乱)不息,苍生涂炭,其何故也?吾欲息天下之兵,为国家建长久之计,其道如何?”普曰:“陛下之言及此,天地神人之福也。唐季(末)以来,战斗不息,国家不安者,其非它故也,方镇(藩镇割据)太重,君弱臣强而已矣。今所以治之,无他奇巧也,惟削夺其权,制(发给)其钱谷,收其精兵,天下自安矣。”语未毕,上曰:“卿勿复言,吾已喻(明白)矣”。

——《续资治通鉴》

(5)依据所学知识回答,材料四中作者所说“国破”是因为什么历史事件?

(6)依据所学知识回答,材料五“帝王凡易八姓,兵革不息”指哪一历史时期?

(7)依据材料五,宋初为防止武将专权采取了什么政策?

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

【解析】

【详解】

据所学可知,宋神宗在位期间任用王安石变法,C正确;赵普是宋太祖赵匡胤的宰相,A错误;宋仁宗在位期间任用范仲淹改革,仅一年就因为大地主大官僚的反对而失败,B错误;司马光是王安石变法的反对派,宋神宗死后,司马光当宰相,王安石变法被废除,D错误。

2.D

【解析】

【详解】

根据所学知识可知,宋太祖为加强皇权,在中央,设立参知政事、枢密使、三司使,削弱和分割宰相的权力,因此,“分化事权,削弱相权”是宋太祖为加强皇权,在中央采取的措施,D项正确;“经常调换军队将领,定期换防”是防止武将专权的措施,排除A项;“实行重文轻武的政策”是防止武将专权的措施,排除B项;“派文臣任州官,设转运使”是加强中央对地方的控制,排除C项。故选D项。

3.A

【解析】

【详解】

材料二中“曾因国难披金甲,不为家贫卖宝刀”和“做人莫做军,做铁莫做针。”反映宋初实行重文轻武的政策,反映了对军事的轻视。重文轻武政策扭转了五代十国时期尚武的风气,杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况,有利于政权的稳固和社会的安定。但由于武将地位不高,又多受牵制,这就严重束缚了统军的指挥权,削弱了军队战斗力,A符合题意;BCD项材料中没有体现,排除。故选择A。

4.D

【解析】

【分析】

【详解】

材料反映了北宋中前期,军队人数快速增加的情况。结合所学可知,北宋统治者采取分化事权的方法来加强中央集权,军事上造成了冗兵冗费的局面,导致政府财政开支增加,D项正确;北宋军队人数不断增加,但统兵权与调兵权分离,军队战斗力并没有增强,排除A项;北宋始终实行重文轻武的国策,排除B项;北宋通过各种措施加强君权,政局并不动荡,排除C项。故选D项。

【点睛】

5.C

【解析】

【分析】

【详解】

根据材料“朕选儒臣干事者百余人,分治大藩……都贪污,也不及武臣一人为害之大”及所学可知,在地方,宋太祖为了加强控制,派文臣担任各地州县长官,C项正确;材料没有体现废除知州职权,直属中央,排除A项;隋唐时期实行三省六部制,排除B项;材料没有体现取消当时武将的一切权力,排除D项。故选C项。

【点睛】

6.C

【解析】

【详解】

根据所学知识,在地方上,为加强控制,派文臣担任各地州县的长官,实施三年一换的制度,还在各州府设立通判,以分知州的权力。下令取消节度使收税的权力,税收由中央掌控,后来又在地方设置转运使,把地方财赋收归中央,C项符合题意;为了加强中央集权,解除禁军将领的兵权,牢牢控制了军队,故“暗示石守信等统军大将交出兵权”说法是正确的,排除A项;在中央,为防止宰相的权力过大,采取分化事权的办法,削弱相权,排除B项;北宋时期的重文轻武政策的实施,有利于政权的稳固和社会的安定,排除D项。故选C项。

7.D

【解析】

【详解】

根据所学可知,宋祖指的是北宋建立者宋太祖赵匡胤,D项正确;李渊是唐高祖,排除A项;李世民是唐太宗即题干中的“唐宗”,排除B项;赵构是南宋建立者宋高宗,排除C项。故选D项。

8.C

【解析】

【详解】

依据所学知识可知,960年,后周大将赵匡胤发动陈桥兵变,黄袍加身,夺取后周政权,建立北宋,赵匡胤就是宋太祖,结合题干中“陈桥兵变奠宋代基业,黄袍加身定赵氏乾坤”、“陈桥驿发动兵变”等信息可知,C项正确;杨坚是隋文帝,隋朝建立者;李世民是唐朝皇帝;成吉思汗统一蒙古草原,建立蒙古政权,都与宋无关,排除ABD项。故选C。

9.D

【解析】

【详解】

依据题干“五代方镇残虐,民受其祸,朕今选儒臣干事者百余人,分治大藩,纵皆贪浊,亦未及武臣一人也。”的信息,结合所学知识可知,“五代方镇残虐,民受其祸,朕今选儒臣干事者百余人,分治大藩,纵皆贪浊,亦未及武臣一人也。”的意思是五代时藩镇割据百姓受害,今选文臣作地方官,纵是贪污也不如武将那样祸害之深,因此ABC解读错误;针对藩镇割据危害,宋太祖采取了加强中央集权的措施,D项正确,符合题意;故选D。

10.C

【解析】

【详解】

从表格可以看出,北宋每年录取文科进士多达360人,远远超过历代王朝,这反映了北宋政权重视文教,改革发展科举制,C项正确;北宋以后的元明清文科进士录取人数都比北宋少,历代进士每年录选人数一直稳步提升说法错误,排除A项;科举制创立于隋朝,排除B项;题干中内容不能体现明朝是否重视科举选官制度以及灭亡的原因,排除D项。故选C项。

11.B

【解析】

【详解】

根据题干信息“陈桥夜醉得天下、杯酒论心掌乾坤、曲宴翰林显国策、王安石变法求出路”,结合所学知识可知,公元960年正月初一,赵匡胤发动陈桥驿兵变,以黄袍加身,夺取前朝政权,建立北宋,以开封(称为东京)为都城,赵匡胤就是宋太祖。为摆脱统治危机,实现富国强兵,1069年,宋神宗任用王安石主持变法。由此推断其主题是北宋的政治。B项正确;唐朝、元朝、明朝都与题干内容不符,排除ACD项。故选B项。

12.C

【解析】

【分析】

【详解】

据材料并结合所学可知,“比之隋朝和唐朝的统治者,他们接受更多的后备人员进入官僚体制,并为那些适合政府职务的人提供丰厚的薪金。他们甚至安置文职官员来监管军队”,宋代实行重文轻武的政策,“安置文职官员来监管军队”,C项正确;据所学可知,宋代实行重文轻武的政策,“安置文职官员来监管军队”,导致军队战斗力下降,排除A项;材料未涉及都市生活,排除B项;材料未涉及与少数民族政权并立的状况,排除D项。故选C项。

【点睛】

13.C

【解析】

【详解】

根据材料可知,材料体现了宋朝不仅中央和地方的要职由文臣担任,而且文臣统兵、主持军务,地位也高过武将。因此,材料表现的是宋朝重文轻武政策的表现,C项正确;由此可知,材料表现的是宋朝重文轻武政策的表现,没有涉及背景、目的和影响,因此,ABD项不符合题意,排除ABD项。故选C项。

14.C

【解析】

【详解】

根据所学知识,为防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现,宋太祖有意重用文臣掌握军政大权,后继的宋太宗继续采取抑制武将,提升文官地位的政策,使文臣统兵的格局逐渐形成,“重用武将平定全国”说法不正确,C项符合题意;宋太祖在进行统一的同时,加强中央集权,他深知唐末以来武将专权的积弊,首先解除禁军将领的兵权,牢牢控制了军队,排除A项;宋太祖经常调换军队将领,定期换防,排除B项;宋太祖还控制对军队的调动,使禁军将领有握兵之重而无发兵之权,排除D项。故选C项。

15.B

【解析】

【详解】

雇役法,政府向应服役而不愿服役的人户,按贫富等级收取免役钱,雇人服役。不服役的官僚、地主也要出钱。该项改革措施直接触犯大官僚利益。青苗法,是每年春夏两季青黄不接时,政府贷款或谷物给农民,收获后还本付息。这使农民在耕种、收获季节不至于缺乏种子和粮食,又可免受高利贷盘剥。该项改革不会直接触犯大官僚利益。方田均税法,政府重新丈量土地,核实每户占有土地的数量,按照土地的多少和肥瘠收取赋税,官僚和地主也不例外。该项改革措施直接触犯大官僚利益。保甲法,政府把农民组织起来,变为保甲。十户为一保,每户两丁以上抽一人为保丁。保丁农闲是练兵,平时参与维护地方治安,战时编入军队作战。该项改革不会直接触犯大官僚利益。所以,直接触犯大官僚利益的是募役法、方田均税法,B项正确;ACD项不符题意,排除。故选B项。

16.(1)隋炀帝;进步之处:士子可以自由报考,考试文化知识且衡量尺度标准,按考试成绩选拔人才等。

(2)负责政令的制定、审核以及贯彻执行;决策军国大事

(3)作用:分散知州的权力并对其实行监督。

(4)发展:大幅度增加科举取士名额,提高进士地位;政策:重文轻武;目的:加强中央集权;防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现。

【解析】

【详解】

(1)依据所学可知,隋炀帝时期设立进士科,标志着科举制度的正式建立;进步之处:根据“科举制从创立之初就采用自由报考的办法”得出士子可以自由报考,根据“考试成绩是取舍的主要依据,且是竞争性的差额考试”得出考试文化知识且衡量尺度标准,按考试成绩选拔人才等。

(2)根据“主要负责政令的制定、审核以及贯彻执行。唐代初期,三省长官共为宰相,在门下省的政事堂讨论决策军国大事”得出是负责政令的制定、审核以及贯彻执行;决策军国大事

(3)作用:根据“与守臣(指知州、知府等地方长官)通签书施行”可知通判是为了分散知州的权力并对其实行监督。

(4)发展:根据材料四中的数据可以看出,北宋前期科举制的发展主要是大幅度增加科举取士名额,提高进士地位;根据“将协助他登上皇位的将领实权予以削夺。为了填补这些武将留下的空缺,统治者将目光转向普通知识分子”可知科举制的发展主要与北宋实行重文轻武的政策有关;其目的在于加强中央集权;防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现。

17.(1)隋朝;进士科的设置;

(2)加强了皇帝在选官用人上的权力;创造了相对公平、公正的选拔机制,使有才学的人能够由此参政;扩大了官吏的选拔范围;推动了教育的发展等。

(3)隋朝大运河;隋炀帝;

(4)加强了南北政治经济和文化交流,有利于巩固统一;促进了沿岸地区城镇和工商业的发展等。

(5)安史之乱

(6)五代十国

(7)派文臣担任地方州县长官,实行三年一轮换;在各州府设通判,分知州权力;取消节度使收税的权力,设转运使,把地方财赋收归中央;解除禁军高级将领的兵权,控制对军队的调动,经常调换军队将领,定期换防;重用文臣掌握军政大权。

【解析】

(1)

根据所学可知,隋文帝废除前朝选官制度,初步建立起考试选拔人才的制度,即科举制,隋炀帝时,进士科的创立,标志着科举制的正式确立。

(2)

根据材料和所学可知,“,不论贵族和贫民皆可参加公开考试”“为草野寒酸之士开辟了登仕之途”说明科举制创造了相对公平、公正的选拔机制,使有才学的人能够由此参政;扩大了官吏的选拔范围;除此之外,根据所学可知,在政治上,加强了皇帝在选官用人上的权力;在教育上,;推动了教育的发展等。

(3)

根据材料可知,“尽道隋亡为此河”说明这是与隋朝有关的河流,即隋朝大运河;根据所学可知,隋朝大运河是隋炀帝时期开凿的。

(4)

根据材料和所学可知,“北通涿郡之渔商,南运江都之转输,其为利也博哉”说明在大运河促进了南北经济交流;除此之外,在政治上,大运河是南北交通大动脉,有利于巩固统一;在文化上,也有利于南北文化交流;对于也有利于运河沿岸的城镇和工商业发展。

(5)

根据所学可知,杜甫诗中的“国破”指的是唐玄宗统治后期出现的“安史之乱”。

(6)

根据材料和所学可知,“自唐季(末)以来,数十年间,帝王凡易(改变、更换)八姓,兵革(战乱)不息”指的是唐朝灭亡后在北方黄河流域先后出现的后梁、后唐、后晋、后汉和后周五个政权,南方出现的九个政权加上北方的北汉合称“五代十国”。

(7)

根据材料可知,“惟削夺其权,制(发给)其钱谷,收其精兵,天下自安矣”指的是从政治、经济、军事方面的措施,如,在政治上,派文臣担任地方州县长官,实行三年一轮换;在各州府设通判,分知州权力;经济上,取消节度使收税的权力,设转运使,把地方财赋收归中央;军事上,解除禁军高级将领的兵权,控制对军队的调动,经常调换军队将领,定期换防;重用文臣掌握军政大权。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、选择题

1.为改变北宋中期统治上的不利局面,宋神宗在位期间实施了变法。当时,具体主持变法的是

A.赵普 B.范仲淹 C.王安石 D.司马光

2.宋太祖为加强皇权,在中央采取的措施是( )

A.经常调换军队将领,定期换防 B.实行重文轻武的政策

C.派文臣任州官,设转运使 D.分化事权,削弱相权

3.宋初大将曹翰写下一首诗《退将诗》,有“曾因国难披金甲,不为家贫卖宝刀”之句;当时有谚语曰:“做人莫做军,做铁莫做针。”上述材料反映了宋朝( )

A.对军事的轻视 B.对武将的牵制

C.铁器的贵重 D.对文教事业的重视

4.如表为北宋部分时期军队人数统计表。这种状况的出现( )

年份 人数

968﹣975年 378000人

995﹣997年 666000人

1017﹣1022年 912000人

1041﹣1048年 1259000人

A.确保了军事力量的强大 B.改变了重文轻武的国策

C.加剧了政治局势的动荡 D.增加了政府的财政开支

5.“朕选儒臣干事者百余人,分治大藩(节度使辖区),即使他们都贪污,也不及武臣一人为害之大。”为此宋太祖采取的重要措施是

A.废除知州职权,直属中央 B.设三省六部以制衡地方官

C.派文臣担任各地州县长官 D.取消当时武将的一切权力

6.北宋建立后,在政治、经济、军事各方面加强了中央集权。有关北宋初期加强中央集权的表述错误的是( )

A.暗示石守信等统军大将交出兵权

B.在中央,采取分化事权的办法,削弱相权

C.派武将担任地方长官,并设置通判和转运使

D.有利于政权的稳固和社会的安定

7.“惜秦皇汉武,略输文采;唐宗宋祖,稍逊风骚。”其中的“宋祖”指的是( )

A.李渊 B.李世民 C.赵构 D.赵匡胤

8.陈桥驿,位于河南省新乡市封丘县东南部。门楣上悬挂着一块写着“陈桥驿”的匾额,两楹挂着一副对联,“陈桥兵变奠宋代基业,黄袍加身定赵氏乾坤”。在陈桥驿发动兵变,黄袍加身的是

A.杨坚 B.李世民 C.赵匡胤 D.成吉思汗

9.如(宋太祖)因谓(赵)普曰“五代方镇残虐,民受其祸,朕今选儒臣干事者百余人,分治大藩,纵皆贪浊,亦未及武臣一人也。”对这段话解读正确的是

A.“方镇”指的是五代一个叫方镇的将领

B.“儒臣”指的是学习儒家思想的学生

C.宋太祖想扩大“武臣”的权力

D.宋太祖据此采取的措施加强了中央集权

10.对下表解读正确的是

朝代 唐 北宋 元 明 清

历代文科进士每年平均录选人数 71人 360人 12人 89人 103人

A.历代进士每年录选人数一直稳步提升

B.材料中反映了科举制创立于唐朝时期

C.北宋政权重视文教,改革发展科举制

D.明代不重视科举选官制度,因此灭亡

11.历史板报中有“陈桥夜醉得天下、杯酒论心掌乾坤、曲宴翰林显国策、王安石变法求出路”四个栏目,由此推断其主题是( )

A.唐朝的政治 B.北宋的政治 C.元朝的政治 D.明朝的政治

12.“比之隋朝和唐朝的统治者,他们接受更多的后备人员进入官僚体制,并为那些适合政府职务的人提供丰厚的薪金。他们甚至安置文职官员来监管军队。”材料说明宋朝( )

A.军队战斗力得到提高 B.都市生活的丰富多彩

C.实行重文轻武的政策 D.与少数民族政权并立

13.“唐五代武人至上,北宋反其道而行之。宋枢密院长官、副官一般均由文人担任,各级地方官亦均是文臣,武将不能参掌最高军事机密,武将中地位最高的三衙长官见了文官大臣也必须恭敬执礼。”材料表现的是( )

A.宋朝重文轻武政策的背景 B.宋朝重文轻武政策的目的

C.宋朝重文轻武政策的表现 D.宋朝重文轻武政策的影响

14.北宋建立后,为了改变武将专横跋扈的现象,采取了许多应对策略,下列思想不属于这一策略的是

A.解除禁军将领的兵权 B.经常调换军队将领

C.重用武将平定全国 D.领兵权与发兵权分离

15.王安石变法直接触犯大官僚利益的内容是( )

A.募役法、青苗法 B.募役法、方田均税法

C.青苗法、方田均税法 D.方田均税法、保甲法

二、综合题

16.阅读材料,回答下列问题。

材料一 科举制从创立之初就采用自由报考的办法,与以往士子被动的等待举荐入选有本质区别。而考试成绩是取舍的主要依据,且是竞争性的差额考试,之前一般是非竞争性的等额录取。从选人标准上将具体且有标准化衡量尺度的文化知识作为考试内容,相比之前以名望等模糊标准这又是进步。

——摘编自赵家冀等《中国教育通史隋唐卷》

(1)依据材料一并结合所学知识说出科举制的创立者,与以前选官制度相比,科举制有何进步之处。

材料二 三省六部是隋唐至宋的中央最高政府机构。三省指中书省、门下省、尚书省;六部指尚书省下属吏部、户部、礼部、兵部、刑部和工部。三省六部的形成有一个漫长的过程。尚书省形成于东汉时期,当时称为尚书台。中书省和门下省形成于三国时期。到了隋朝,三省六部完全形成,主要负责政令的制定、审核以及贯彻执行。唐代初期,三省长官共为宰相,在门下省的政事堂讨论决策军国大事。

——摘编自《中外历史纲要》

(2)根据材料二回答,三省六部的职能是什么?

材料三 《宋史·职官志》记载,宋初“始置诸州通判”,“凡兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事。可否裁决,与守臣(指知州、知府等地方长官)通签书施行”。

——摘自人教版《中国历史》七年级下册

(3)根据材料三,回答通判的作用。(不得照抄原文)

材料四 宋太祖“黄袍加身”夺取政权后,通过“杯酒释兵权”,将协助他登上皇位的将领实权予以削夺。为了填补这些武将留下的空缺,统治者将目光转向普通知识分子。因此通过科举选拔文官成为强化中央集权的重要手段。以下是北宋前期科举次数与录取进士人数统计表:

——摘编自李兵《科举:不只是考试》

(4)依据材料四并结合所学知识,概括北宋前期科举制的发展并说出该情况与宋朝实行的什么政策有关。再说出北宋前期统治者这样做的主要目的。

17.阅读下列材料,回答下列问题:

材料一:科举制自产生之日起就确立了由政府出面招生,考生“皆怀牒(证件)自列于州县”的自由报考原则,不论贵族和贫民皆可参加公开考试。举凡政治、经济、军事、文化、天文、地理、民族等各种与国计民生相关的大事,皆可为考试的内容。一切以程文(文章)定去留,为草野寒酸之士开辟了登仕之途。

——杨齐福《科举制度与近代文化》

(1)科举制度诞生于哪个朝代?其诞生的标志是什么?

(2)根据材料一,结合所学知识简要指出科举制度的积极作用(不少于两点)?

材料二:尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。

——唐·皮日休

材料三:北通涿郡之渔商,南运江都之转输,其为利也博哉。

(3)材料二中的“河”指什么?河是谁在位时开通的?

(4)阅读材料三,根据所学知识回答开通此河有什么历史意义?

材料四:“国破山河在,城春草木深。感时花溅泪,恨别鸟惊心。烽火连三月,家书抵万金。白头搔更短,浑欲不胜簪。”

——杜甫《春望》

材料五:(宋)太祖既得天下,召(赵)普问曰:“天下自唐季(末)以来,数十年间,帝王凡易(改变、更换)八姓,兵革(战乱)不息,苍生涂炭,其何故也?吾欲息天下之兵,为国家建长久之计,其道如何?”普曰:“陛下之言及此,天地神人之福也。唐季(末)以来,战斗不息,国家不安者,其非它故也,方镇(藩镇割据)太重,君弱臣强而已矣。今所以治之,无他奇巧也,惟削夺其权,制(发给)其钱谷,收其精兵,天下自安矣。”语未毕,上曰:“卿勿复言,吾已喻(明白)矣”。

——《续资治通鉴》

(5)依据所学知识回答,材料四中作者所说“国破”是因为什么历史事件?

(6)依据所学知识回答,材料五“帝王凡易八姓,兵革不息”指哪一历史时期?

(7)依据材料五,宋初为防止武将专权采取了什么政策?

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

【解析】

【详解】

据所学可知,宋神宗在位期间任用王安石变法,C正确;赵普是宋太祖赵匡胤的宰相,A错误;宋仁宗在位期间任用范仲淹改革,仅一年就因为大地主大官僚的反对而失败,B错误;司马光是王安石变法的反对派,宋神宗死后,司马光当宰相,王安石变法被废除,D错误。

2.D

【解析】

【详解】

根据所学知识可知,宋太祖为加强皇权,在中央,设立参知政事、枢密使、三司使,削弱和分割宰相的权力,因此,“分化事权,削弱相权”是宋太祖为加强皇权,在中央采取的措施,D项正确;“经常调换军队将领,定期换防”是防止武将专权的措施,排除A项;“实行重文轻武的政策”是防止武将专权的措施,排除B项;“派文臣任州官,设转运使”是加强中央对地方的控制,排除C项。故选D项。

3.A

【解析】

【详解】

材料二中“曾因国难披金甲,不为家贫卖宝刀”和“做人莫做军,做铁莫做针。”反映宋初实行重文轻武的政策,反映了对军事的轻视。重文轻武政策扭转了五代十国时期尚武的风气,杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况,有利于政权的稳固和社会的安定。但由于武将地位不高,又多受牵制,这就严重束缚了统军的指挥权,削弱了军队战斗力,A符合题意;BCD项材料中没有体现,排除。故选择A。

4.D

【解析】

【分析】

【详解】

材料反映了北宋中前期,军队人数快速增加的情况。结合所学可知,北宋统治者采取分化事权的方法来加强中央集权,军事上造成了冗兵冗费的局面,导致政府财政开支增加,D项正确;北宋军队人数不断增加,但统兵权与调兵权分离,军队战斗力并没有增强,排除A项;北宋始终实行重文轻武的国策,排除B项;北宋通过各种措施加强君权,政局并不动荡,排除C项。故选D项。

【点睛】

5.C

【解析】

【分析】

【详解】

根据材料“朕选儒臣干事者百余人,分治大藩……都贪污,也不及武臣一人为害之大”及所学可知,在地方,宋太祖为了加强控制,派文臣担任各地州县长官,C项正确;材料没有体现废除知州职权,直属中央,排除A项;隋唐时期实行三省六部制,排除B项;材料没有体现取消当时武将的一切权力,排除D项。故选C项。

【点睛】

6.C

【解析】

【详解】

根据所学知识,在地方上,为加强控制,派文臣担任各地州县的长官,实施三年一换的制度,还在各州府设立通判,以分知州的权力。下令取消节度使收税的权力,税收由中央掌控,后来又在地方设置转运使,把地方财赋收归中央,C项符合题意;为了加强中央集权,解除禁军将领的兵权,牢牢控制了军队,故“暗示石守信等统军大将交出兵权”说法是正确的,排除A项;在中央,为防止宰相的权力过大,采取分化事权的办法,削弱相权,排除B项;北宋时期的重文轻武政策的实施,有利于政权的稳固和社会的安定,排除D项。故选C项。

7.D

【解析】

【详解】

根据所学可知,宋祖指的是北宋建立者宋太祖赵匡胤,D项正确;李渊是唐高祖,排除A项;李世民是唐太宗即题干中的“唐宗”,排除B项;赵构是南宋建立者宋高宗,排除C项。故选D项。

8.C

【解析】

【详解】

依据所学知识可知,960年,后周大将赵匡胤发动陈桥兵变,黄袍加身,夺取后周政权,建立北宋,赵匡胤就是宋太祖,结合题干中“陈桥兵变奠宋代基业,黄袍加身定赵氏乾坤”、“陈桥驿发动兵变”等信息可知,C项正确;杨坚是隋文帝,隋朝建立者;李世民是唐朝皇帝;成吉思汗统一蒙古草原,建立蒙古政权,都与宋无关,排除ABD项。故选C。

9.D

【解析】

【详解】

依据题干“五代方镇残虐,民受其祸,朕今选儒臣干事者百余人,分治大藩,纵皆贪浊,亦未及武臣一人也。”的信息,结合所学知识可知,“五代方镇残虐,民受其祸,朕今选儒臣干事者百余人,分治大藩,纵皆贪浊,亦未及武臣一人也。”的意思是五代时藩镇割据百姓受害,今选文臣作地方官,纵是贪污也不如武将那样祸害之深,因此ABC解读错误;针对藩镇割据危害,宋太祖采取了加强中央集权的措施,D项正确,符合题意;故选D。

10.C

【解析】

【详解】

从表格可以看出,北宋每年录取文科进士多达360人,远远超过历代王朝,这反映了北宋政权重视文教,改革发展科举制,C项正确;北宋以后的元明清文科进士录取人数都比北宋少,历代进士每年录选人数一直稳步提升说法错误,排除A项;科举制创立于隋朝,排除B项;题干中内容不能体现明朝是否重视科举选官制度以及灭亡的原因,排除D项。故选C项。

11.B

【解析】

【详解】

根据题干信息“陈桥夜醉得天下、杯酒论心掌乾坤、曲宴翰林显国策、王安石变法求出路”,结合所学知识可知,公元960年正月初一,赵匡胤发动陈桥驿兵变,以黄袍加身,夺取前朝政权,建立北宋,以开封(称为东京)为都城,赵匡胤就是宋太祖。为摆脱统治危机,实现富国强兵,1069年,宋神宗任用王安石主持变法。由此推断其主题是北宋的政治。B项正确;唐朝、元朝、明朝都与题干内容不符,排除ACD项。故选B项。

12.C

【解析】

【分析】

【详解】

据材料并结合所学可知,“比之隋朝和唐朝的统治者,他们接受更多的后备人员进入官僚体制,并为那些适合政府职务的人提供丰厚的薪金。他们甚至安置文职官员来监管军队”,宋代实行重文轻武的政策,“安置文职官员来监管军队”,C项正确;据所学可知,宋代实行重文轻武的政策,“安置文职官员来监管军队”,导致军队战斗力下降,排除A项;材料未涉及都市生活,排除B项;材料未涉及与少数民族政权并立的状况,排除D项。故选C项。

【点睛】

13.C

【解析】

【详解】

根据材料可知,材料体现了宋朝不仅中央和地方的要职由文臣担任,而且文臣统兵、主持军务,地位也高过武将。因此,材料表现的是宋朝重文轻武政策的表现,C项正确;由此可知,材料表现的是宋朝重文轻武政策的表现,没有涉及背景、目的和影响,因此,ABD项不符合题意,排除ABD项。故选C项。

14.C

【解析】

【详解】

根据所学知识,为防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现,宋太祖有意重用文臣掌握军政大权,后继的宋太宗继续采取抑制武将,提升文官地位的政策,使文臣统兵的格局逐渐形成,“重用武将平定全国”说法不正确,C项符合题意;宋太祖在进行统一的同时,加强中央集权,他深知唐末以来武将专权的积弊,首先解除禁军将领的兵权,牢牢控制了军队,排除A项;宋太祖经常调换军队将领,定期换防,排除B项;宋太祖还控制对军队的调动,使禁军将领有握兵之重而无发兵之权,排除D项。故选C项。

15.B

【解析】

【详解】

雇役法,政府向应服役而不愿服役的人户,按贫富等级收取免役钱,雇人服役。不服役的官僚、地主也要出钱。该项改革措施直接触犯大官僚利益。青苗法,是每年春夏两季青黄不接时,政府贷款或谷物给农民,收获后还本付息。这使农民在耕种、收获季节不至于缺乏种子和粮食,又可免受高利贷盘剥。该项改革不会直接触犯大官僚利益。方田均税法,政府重新丈量土地,核实每户占有土地的数量,按照土地的多少和肥瘠收取赋税,官僚和地主也不例外。该项改革措施直接触犯大官僚利益。保甲法,政府把农民组织起来,变为保甲。十户为一保,每户两丁以上抽一人为保丁。保丁农闲是练兵,平时参与维护地方治安,战时编入军队作战。该项改革不会直接触犯大官僚利益。所以,直接触犯大官僚利益的是募役法、方田均税法,B项正确;ACD项不符题意,排除。故选B项。

16.(1)隋炀帝;进步之处:士子可以自由报考,考试文化知识且衡量尺度标准,按考试成绩选拔人才等。

(2)负责政令的制定、审核以及贯彻执行;决策军国大事

(3)作用:分散知州的权力并对其实行监督。

(4)发展:大幅度增加科举取士名额,提高进士地位;政策:重文轻武;目的:加强中央集权;防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现。

【解析】

【详解】

(1)依据所学可知,隋炀帝时期设立进士科,标志着科举制度的正式建立;进步之处:根据“科举制从创立之初就采用自由报考的办法”得出士子可以自由报考,根据“考试成绩是取舍的主要依据,且是竞争性的差额考试”得出考试文化知识且衡量尺度标准,按考试成绩选拔人才等。

(2)根据“主要负责政令的制定、审核以及贯彻执行。唐代初期,三省长官共为宰相,在门下省的政事堂讨论决策军国大事”得出是负责政令的制定、审核以及贯彻执行;决策军国大事

(3)作用:根据“与守臣(指知州、知府等地方长官)通签书施行”可知通判是为了分散知州的权力并对其实行监督。

(4)发展:根据材料四中的数据可以看出,北宋前期科举制的发展主要是大幅度增加科举取士名额,提高进士地位;根据“将协助他登上皇位的将领实权予以削夺。为了填补这些武将留下的空缺,统治者将目光转向普通知识分子”可知科举制的发展主要与北宋实行重文轻武的政策有关;其目的在于加强中央集权;防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现。

17.(1)隋朝;进士科的设置;

(2)加强了皇帝在选官用人上的权力;创造了相对公平、公正的选拔机制,使有才学的人能够由此参政;扩大了官吏的选拔范围;推动了教育的发展等。

(3)隋朝大运河;隋炀帝;

(4)加强了南北政治经济和文化交流,有利于巩固统一;促进了沿岸地区城镇和工商业的发展等。

(5)安史之乱

(6)五代十国

(7)派文臣担任地方州县长官,实行三年一轮换;在各州府设通判,分知州权力;取消节度使收税的权力,设转运使,把地方财赋收归中央;解除禁军高级将领的兵权,控制对军队的调动,经常调换军队将领,定期换防;重用文臣掌握军政大权。

【解析】

(1)

根据所学可知,隋文帝废除前朝选官制度,初步建立起考试选拔人才的制度,即科举制,隋炀帝时,进士科的创立,标志着科举制的正式确立。

(2)

根据材料和所学可知,“,不论贵族和贫民皆可参加公开考试”“为草野寒酸之士开辟了登仕之途”说明科举制创造了相对公平、公正的选拔机制,使有才学的人能够由此参政;扩大了官吏的选拔范围;除此之外,根据所学可知,在政治上,加强了皇帝在选官用人上的权力;在教育上,;推动了教育的发展等。

(3)

根据材料可知,“尽道隋亡为此河”说明这是与隋朝有关的河流,即隋朝大运河;根据所学可知,隋朝大运河是隋炀帝时期开凿的。

(4)

根据材料和所学可知,“北通涿郡之渔商,南运江都之转输,其为利也博哉”说明在大运河促进了南北经济交流;除此之外,在政治上,大运河是南北交通大动脉,有利于巩固统一;在文化上,也有利于南北文化交流;对于也有利于运河沿岸的城镇和工商业发展。

(5)

根据所学可知,杜甫诗中的“国破”指的是唐玄宗统治后期出现的“安史之乱”。

(6)

根据材料和所学可知,“自唐季(末)以来,数十年间,帝王凡易(改变、更换)八姓,兵革(战乱)不息”指的是唐朝灭亡后在北方黄河流域先后出现的后梁、后唐、后晋、后汉和后周五个政权,南方出现的九个政权加上北方的北汉合称“五代十国”。

(7)

根据材料可知,“惟削夺其权,制(发给)其钱谷,收其精兵,天下自安矣”指的是从政治、经济、军事方面的措施,如,在政治上,派文臣担任地方州县长官,实行三年一轮换;在各州府设通判,分知州权力;经济上,取消节度使收税的权力,设转运使,把地方财赋收归中央;军事上,解除禁军高级将领的兵权,控制对军队的调动,经常调换军队将领,定期换防;重用文臣掌握军政大权。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源