部编版七年级上册第18课东晋南朝时期江南地区的开发 同步练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 部编版七年级上册第18课东晋南朝时期江南地区的开发 同步练习(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 366.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-14 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

部编版七年级上册 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

一、选择题

1.在中国历史上,西晋之后出现了南北分治局面,北方出现了“十六国”和北朝的更替,南方出现了东晋和南朝的承接。其中的“宋齐梁陈”是指( )

A.“十六国”中的四国 B.北朝先后更替的四国

C.东晋管辖下的四国 D.南朝先后更替的四国

2.江南地区得到开发的表现包括( )

①大量田地被开垦 ②南下移民和当地民众兴修了许多水利工程 ③农业生产使用粪肥 ④南方手工业也有了快速的发展

A.①②③④ B.①②④ C.②③④ D.①③④

3.下列各项与东晋有关的是( )

①淝水之战打败前秦②多次北伐并成功收复中原③“王与马共天下”④都城在建康

A.②③④ B.①②③ C.①②④ D.①③④

4.东晋时期一次以少胜多的著名战役是( )

A.长平之战 B.官渡之战 C.赤壁之战 D.淝水之战

5.《宋书》载,江南地域辽阔,物产丰富,人民辛苦劳作,一年的丰收可以解决很多地方的粮食问题。……江南生产的丝绵布帛可以供天下人享用。这反映出( )

A.人口南迁带来大量劳动力 B.江南经济地位逐渐提升

C.南北方耕作技术差距很大 D.经济重心南移已经完成

6.“江南之为国盛也……一岁或稔,则数郡忘饥。”这直接说明江南地区

A.自然条件优越 B.北方人口南迁 C.生产得到发展 D.战乱较少

7.假如你穿越时空,回到东晋南朝时的江南,你能看到的现象有

①人们正在开垦荒地,兴修水利工程 ②农民在土地里施用粪肥

③南京城人口凋零,车马稀少 ④许多北方人来这里定居

A.①②④ B.①②③ C.①③④ D.②③④

8.司马睿袭封琅琊王后,参与讨伐成都王司马颖。失利后离开洛阳,回到封国。317年,在晋朝宗室与南北大族拥戴下,即位为晋王,年号建武。这句话表明司马睿

A.并没有做过琅琊王 B.成功讨伐了司马颖

C.在宗室拥戴下继位 D.其承袭封号为建武

9.“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”,诗中的“南朝”是指公元420—589年,我国南方相继出现的宋、齐、梁、陈四个政权,这四个政权均在何处定都( )

A.咸阳 B.长安 C.洛阳 D.建康

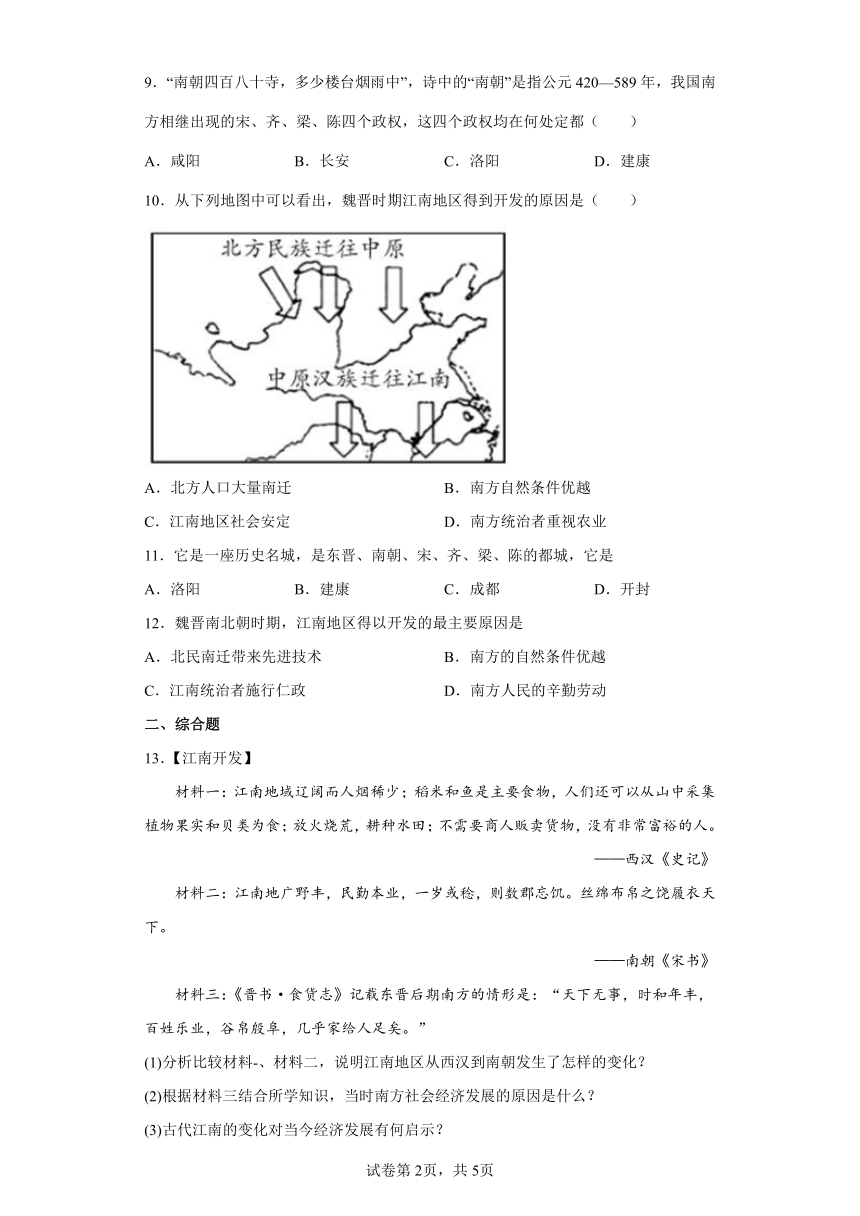

10.从下列地图中可以看出,魏晋时期江南地区得到开发的原因是( )

A.北方人口大量南迁 B.南方自然条件优越

C.江南地区社会安定 D.南方统治者重视农业

11.它是一座历史名城,是东晋、南朝、宋、齐、梁、陈的都城,它是

A.洛阳 B.建康 C.成都 D.开封

12.魏晋南北朝时期,江南地区得以开发的最主要原因是

A.北民南迁带来先进技术 B.南方的自然条件优越

C.江南统治者施行仁政 D.南方人民的辛勤劳动

二、综合题

13.【江南开发】

材料一:江南地域辽阔而人烟稀少;稻米和鱼是主要食物,人们还可以从山中采集植物果实和贝类为食;放火烧荒,耕种水田;不需要商人贩卖货物,没有非常富裕的人。

——西汉《史记》

材料二:江南地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。丝绵布帛之饶履衣天下。

——南朝《宋书》

材料三:《晋书·食货志》记载东晋后期南方的情形是:“天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣。”

(1)分析比较材料-、材料二,说明江南地区从西汉到南朝发生了怎样的变化?

(2)根据材料三结合所学知识,当时南方社会经济发展的原因是什么?

(3)古代江南的变化对当今经济发展有何启示?

14.经济是人类一切活动的基础,而经济发展往往要依赖诸多因素的推动。阅读材料,回答问题。

材料一 距今10000年左右,我国长江中下游的先民开始栽培如下图的农作物,……距今7000年的浙江余姚某遗址也发现了此作物大量谷壳的堆积。

玉蟾岩遗址出土的稻谷

——摘编于《中国历史》七年级上册

(1)据材料一,指出图中是何种农作物 结合所学知识,指出“某遗址”是哪一原始居的生活区域

材料二 观察下列春秋战国时期的两幅图

图一铁制农具 图二穿有鼻环的牛尊

(2)根据材料二的两幅图,你获取到什么历史信息

材料三

(3)材料三中的水利工程的设计,体现了“人与自然和谐共生”的发展理念,请写出该工程的名称。并结合所学知识说出该工程建成后,哪一地区成为“沃野”,被称为“天府之国”

材料四 奖励农业生产,生产粮食和布帛多的人免除劳役……新法推行了十年,……家家富裕充足。

——部编《中国历史七年级上册》

(4)材料四中“新法推行”是指中国古代的哪次改革 材料中哪句话属于改革的内容 哪句话属于改革的影响

材料五 东晋南朝时,南方局势相对安定,兴修了很多水利工程,大片的荒地被开垦为农田,稻田里开始使用绿肥,牛耕和粪肥也得到推广。水稻产量提高,除了种植水稻外,还实行麦稻兼作……江南经济得到快速发展。

——部编《中国历史七年级上册》

(5)材料五描述的是江南经济开发的状况,这一时期江南经济的开发产生了怎样的深远影响

15.我国古代社会经济的发展水平不断提高,影响经济发展的因素多种多样。阅读下列材料,回答问题。

材料一 至春秋中期以后,使用铁器的情况已很多……考古工作者在湖南长沙、江西九江、江苏六合、河南洛阳等地,都发现了春秋中晚期的铁制农具。孔子的弟子冉耕,字伯牛;司马耕,字子牛。

——《简明中国古代史》

材料二 夫商君为孝公“平权衡,正度量,调轻重,决裂阡陌,教民耕战。是以兵动而地广,兵休而国富,故秦无敌于天下。”

——《史记 商君列传》

材料三 通过这条道路,汉朝的丝绸、漆器等物品,以及开渠、凿井、铸铁等技术传到西域;西域的核桃、葡萄、石榴、苜蓿、良种马、香料、玻璃、宝石等以及多种乐器和歌舞等传入中原。这条道路是古代东西方往来的大动脉,对于中国同其他国家和地区的贸易与文化交流,起到了极大的促进作用。

——部编版《义务教育教科书中国历史》七年级上册

材料四 从西晋末年“永嘉之乱”起,北方长时间陷入战乱之中,人民纷纷迁徙到江南,黄河中下游地区一片萧条,南方则在相对稳定条件下利用北方南迁的大批劳动力和先进的生产工具、生产经验,使南方经济得以发展。

——《中国古代经济重心南移的完成》

(1)根据材料一结合所学知识,指出春秋战国时期我国农业生产领域出现了哪些新的生产工具和生产方式?

(2)材料二中的“决裂阡陌”指的是哪一措施?根据材料二结合所学知识,指出商鞅变法的影响是什么?

(3)根据材料三结合所学知识,指出“这条道路”指的是什么?它的开通有何作用?

(4)根据材料四,概括江南地区得到开发的原因有哪些?

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.D

【详解】

结合所学知识可知,420年,东晋灭亡。420——589年,南方出现宋、齐、梁、陈四个王朝,定都建康,统称南朝。故D符合题意;“十六国”中的四国出现在北方,北朝先后更替的四国出现在北方,东晋灭亡后出现“宋齐梁陈”。故ABC不符合题意,故选D。

2.A

【详解】

依据课本所学,经过南北方人民的辛勤努力,江南的经济迅速发展起来,修建了许多水利工程,大片荒田被开垦为良田。江南以种植水稻为主,稻田里开始使用绿肥,牛耕和粪肥也得到推广。小麦的种植也推广到江南。①②③项正确;江南手工业迅速发展,灌缸法的采用是冶金技术的一大进步。④项正确。A项符合题意。BCD三项不合题意,故选择A。

3.D

【详解】

根据所学可知317年,司马懿的曾孙司马睿建立政权,定都建康,史称东晋。东晋是以王导为首的北方南下官僚贵族和南方大地主为支柱建立的政权。司马睿在政治上依靠王导,军事上依靠王敦,王氏子弟都作了高官,当时流传的“王与马,共天下”这句话,真实地反映了东晋初年的政治状况。383年淝水之战东晋打败前秦,是以少胜多的战役。①③④正确。东晋虽然多次北伐但是并没有成功收复中原,②错误。D项正确;ABC项不符题意,排除。故选D项。

4.D

【详解】

根据所学知识可知,383年,前秦王苻坚征集了八十多万兵力,打算一举灭亡东晋。但由于骄傲自大,指挥失误再加上秦军中汉族和其他少数民族的斗士不愿为前秦卖命导致前秦大军被东晋军队8万人在淝水之战中打败。D项正确;长平之战发生在战国时期,排除A项;官渡之战发生在东汉末年,排除B项;赤壁之战是指东汉末年孙权、刘备联军于208年在长江赤壁一带大破曹操大军的战役,排除C项。故选D项。

5.B

【详解】

题干的“江南地域辽阔,物产丰富,人民辛苦劳作,一年的丰收可以解决很多地方的粮食问题。……江南生产的丝绵布帛可以供天下人享用。”反映出江南经济得到发展,江南经济地位逐渐提升。B项正确;人口南迁带来大量劳动力在题干材料中未涉及,排除A项;南北方耕作技术差距很大在题干材料中未涉及,排除C项;经济重心南移已经完成在题干材料中不能体现,排除D项。故选B项。

6.C

【详解】

北方人大量南迁,带来了劳动力和先进的生产技术,江南地区战乱比较少,社会比较安定。这些因素导致江南经济得到发展。材料中“一岁或稔,则数郡忘饥”说明江南的开发促使生产得到发展,C项正确;自然条件优越和北方人口南迁以及战乱较少都是江南经济发展的原因,排除A、B和D项。故选C项。

【点睛】

7.A

【详解】

根据所学知识可知,东晋南朝时的江南,兴修了许多水利工程,大片的荒地被开垦为农田,①符合题意;水稻里开始使用绿肥,牛耕和粪肥也得到推广,水稻产量提高,②符合题意;东晋南朝时期,北方战乱,南方较为稳定许多北方人来这里定居,④符合题意;东晋南朝时期,江南地区经济得到开发,南京城人口凋零,车马稀少表述与史实不符,③不符合题意,排除BCD项。综合上述分析可知,本题选择A。

【点睛】

本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。理解并识记江南地区的开发的相关史实。

8.C

【详解】

根据题干信息“317年,在晋朝宗室与南北大族拥戴下,即位为晋王,年号建武”,结合所学知识可知,材料表明表明司马睿在宗室拥戴下继位。C项正确;司马睿袭封琅琊王,排除A项;司马睿袭封琅琊王后,参与讨伐成都王司马颖失利,排除B项;即位为晋王,年号建武,排除D项。故选C项。

9.D

【详解】

南朝刘裕建立刘宋,都城建康;南朝齐是齐高帝萧道成建立,是四个朝代中存在时间最短的,都城建康;南朝梁的建立者萧衍,都城建康;557年,陈霸先废梁敬帝,自立为帝,建立陈朝,是为陈武帝,都城为建康,因此四个政权都建都在建康,故D项正确,故排除ABC三项。

10.A

【详解】

根据题干图示可知,魏晋时期,中原汉族迁往江南。结合所学知识可知,北方人口大量南迁,为江南地区带去了充足的劳动力及先进的生产工具和技术,促进了江南地区的开发,A项正确;从图示中无法看出南方自然条件优越,也无法看到江南地区社会安定,更无法看出南方统治者重视农业,因此,BCD项不符合题意,排除BCD项。故选A项。

11.B

【详解】

根据题干可知,东晋定都于建康,即今天的南京。南朝的宋齐梁陈均定都于建康,即今南京,B项正确;东汉建都洛阳,蜀国是成都,北宋是开封,排除ACD项。故选B项。

12.A

【详解】

依据所学可知,三国两晋南北朝时期由于北方长期战乱,而江南地区的战争相对较少,社会秩序比较安定,北方人民大量南迁,他们给南方带去了劳动力、先进的生产技术和不同的生活方式,促进了江南经济的发展。A项符合题意,故此题选A。

点睛:抓抓住题干关键词“最主要原因”是解题的关键,北方人民大量南迁,他们给南方带去了劳动力、先进的生产技术和不同的生活方式,是江南经济发展的主要原因。

13.(1)由荒凉落后变为富庶(或《史记》中的江南尚未开发,地广人稀,生产水平落后,商业不发达。《宋书》中描述江南开发后的景象,物产丰富,粮食产量高,手工业发达)。

(2)江南地区自然条件优越;北方人口南迁,带来了劳动力和先进的生产技术;江南地区战争相对较少,社会秩序安定;劳动人民辛勤劳动;统治者重视。

(3)保持安定的环境;引进人才;引进技术等等。

(1)根据材料一“江南地域辽阔而人烟稀少;稻米和鱼是主要食物,人们还可以从山中采集植物果实和贝类为食;放火烧荒,耕种水田;不需要商人贩卖货物,没有非常富裕的人。”可得出,西汉时期江南地区荒凉落后,地广人稀,生产水平落后,商业不发达。根据材料二“江南地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。丝绵布帛之饶履衣天下。”可得出,南朝时江南地区比较富庶,物产丰富,粮食产量高,手工业发达。因此,江南地区从西汉到南朝由荒凉落后变为富庶(或《史记》中的江南尚未开发,地广人稀,生产水平落后,商业不发达。《宋书》中描述江南开发后的景象,物产丰富,粮食产量高,手工业发达)。

(2)

根据材料三“天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣。”可得出,当时南方社会经济发展的原因是江南地区战争相对较少,社会秩序安定。结合所学知识可知,江南地区开发的原因还有江南地区自然条件优越;北方人口南迁,带来了劳动力和先进的生产技术;劳动人民辛勤劳动;统治者重视等。

(3)

结合所学知识可知,当今经济发展需要保持安定的环境,要引进人才,引进技术等等。

【点睛】

14.(1)稻谷;河姆渡人

(2)春秋战国时期,出现了铁制农具和牛耕

(3)都江堰;成都平原

(4)商鞅变法;奖励农业生产,生产粮食和布帛多的人免除劳役;家家富裕充足

(5)为经济重心的南移奠定基础

(1)

根据材料图片文字“出土的稻谷”,可知,图中的农作物是稻谷;根据材料“距今7000年的浙江余姚某遗址也发现了此作物大量谷壳的堆积”,结合所学知识可知,河姆渡人是距今7000多年生活在长江下游的古人类,我国在浙江余姚发现河姆渡遗址。

(2)

根据材料二“春秋战国时期的两幅图”“铁制农具”“穿有鼻环的牛尊”,结合所学知识可知,春秋战国时期,出现了铁制农具和牛耕。

(3)

根据材料三图片,结合所学知识可知,材料三中的水利工程是都江堰。都江堰坐落在成都平原西部的岷江上,始建于秦昭王末年,是蜀郡太守李冰父子在前人鳖灵开凿的基础上组织修建的是一个防洪、灌溉、航运综合水利工程,使成都平原成为沃野,被称为“天府之国”。

(4)

根据材料“奖励农业生产,生产粮食和布帛多的人免除劳役”,结合所学知识可知,材料四中“新法推行”是指中国古代的商鞅变法。商鞅自魏国入秦,提出了废井田、重农桑、奖军功、实行统一度量和建立县制等一整套变法求新的发展策略,深得秦孝公的信任。于是,便任他为左庶长,在公元前356年和公元前350年,先后两次实行以"废井田、开阡陌,实行县制,奖励耕织和战斗,实行连坐之法"为主要内容的变法,史称“商鞅变法”;根据材料“奖励农业生产,生产粮食和布帛多的人免除劳役”,结合所学知识可知,“奖励农业生产,生产粮食和布帛多的人免除劳役”是商鞅变法的内容;根据材料“家家富裕充足”,结合所学知识可知,商鞅变法使秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦统一全国奠定了基础。故“家家富裕充足”属于改革的影响。

(5)

根据材料五,结合所学知识可知,江南经济的开发为经济重心的南移奠定基础。

15.(1)铁制农具和牛耕。

(2)废除井田制,允许土地自由买卖的措施;使秦国的国力大增,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础。

(3)丝绸之路;丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,对于中国同其他国家和地区的贸易与文化交流,起到了极大的促进作用。

(4)为躲避战乱,北方人大量南迁,增加了南方的劳动力,带来了先进的生产工具、生产经验,南方相对稳定,自然条件优越等。

【详解】

(1)依据材料一“至春秋中期以后,使用铁器的情况已很多……”“孔子的弟子冉耕,字伯牛;司马耕,字子牛。”并结合所学知识,春秋战国时期,我国农业生产领域出现了铁农具和牛耕,标志生产力水平的显著提高,推动了社会经济的发展。

(2)依据材料二“商君为孝公”“平权衡,正度量,调轻重,决裂阡陌,教民耕战”,可知“决裂阡陌”指的是商鞅变法中废井田,开阡陌,允许土地自由买卖的措施。根据材料“是以兵动而地广,兵休而国富,故秦无敌于天下”并结合所学知识,商鞅变法使秦国实现了富国强兵,成为战国后期最强大的诸侯国,为后来秦统一中国奠定基础。

(3)依据材料三“通过这条道路,汉朝的丝绸、漆器等物品,以及开渠、凿井、铸铁等技术传到西域;西域的核桃、葡萄、石榴、苜蓿、良种马、香料、玻璃、宝石等以及多种乐器和歌舞等传入中原”可知“这条道路”指的是丝绸之路,西汉汉武帝时期张骞通西域后,沟通了汉朝与西域的联系,为开通丝绸之路奠定基础。依据材料“这条道路是古代东西方往来的大动脉,对于中国同其他国家和地区的贸易与文化交流,起到了极大的促进作用”可知丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,对于中国同其他国家和地区的贸易与文化交流,起到了极大的促进作用。

(4)依据材料四“北方长时间陷入战乱之中,人民纷纷迁徙到江南”“南方则在相对稳定条件下利用北方南迁的大批劳动力和先进的生产工具、生产经验,使南方经济得以发展”可知为躲避战乱,北方人大量南迁,增加了南方的劳动力,带来了先进的生产工具、生产经验,而且南方相对稳定,再结合所学知识,此外南方统治者比较重视发展生产,以及南方开发较晚,自然条件相对优越等。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、选择题

1.在中国历史上,西晋之后出现了南北分治局面,北方出现了“十六国”和北朝的更替,南方出现了东晋和南朝的承接。其中的“宋齐梁陈”是指( )

A.“十六国”中的四国 B.北朝先后更替的四国

C.东晋管辖下的四国 D.南朝先后更替的四国

2.江南地区得到开发的表现包括( )

①大量田地被开垦 ②南下移民和当地民众兴修了许多水利工程 ③农业生产使用粪肥 ④南方手工业也有了快速的发展

A.①②③④ B.①②④ C.②③④ D.①③④

3.下列各项与东晋有关的是( )

①淝水之战打败前秦②多次北伐并成功收复中原③“王与马共天下”④都城在建康

A.②③④ B.①②③ C.①②④ D.①③④

4.东晋时期一次以少胜多的著名战役是( )

A.长平之战 B.官渡之战 C.赤壁之战 D.淝水之战

5.《宋书》载,江南地域辽阔,物产丰富,人民辛苦劳作,一年的丰收可以解决很多地方的粮食问题。……江南生产的丝绵布帛可以供天下人享用。这反映出( )

A.人口南迁带来大量劳动力 B.江南经济地位逐渐提升

C.南北方耕作技术差距很大 D.经济重心南移已经完成

6.“江南之为国盛也……一岁或稔,则数郡忘饥。”这直接说明江南地区

A.自然条件优越 B.北方人口南迁 C.生产得到发展 D.战乱较少

7.假如你穿越时空,回到东晋南朝时的江南,你能看到的现象有

①人们正在开垦荒地,兴修水利工程 ②农民在土地里施用粪肥

③南京城人口凋零,车马稀少 ④许多北方人来这里定居

A.①②④ B.①②③ C.①③④ D.②③④

8.司马睿袭封琅琊王后,参与讨伐成都王司马颖。失利后离开洛阳,回到封国。317年,在晋朝宗室与南北大族拥戴下,即位为晋王,年号建武。这句话表明司马睿

A.并没有做过琅琊王 B.成功讨伐了司马颖

C.在宗室拥戴下继位 D.其承袭封号为建武

9.“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”,诗中的“南朝”是指公元420—589年,我国南方相继出现的宋、齐、梁、陈四个政权,这四个政权均在何处定都( )

A.咸阳 B.长安 C.洛阳 D.建康

10.从下列地图中可以看出,魏晋时期江南地区得到开发的原因是( )

A.北方人口大量南迁 B.南方自然条件优越

C.江南地区社会安定 D.南方统治者重视农业

11.它是一座历史名城,是东晋、南朝、宋、齐、梁、陈的都城,它是

A.洛阳 B.建康 C.成都 D.开封

12.魏晋南北朝时期,江南地区得以开发的最主要原因是

A.北民南迁带来先进技术 B.南方的自然条件优越

C.江南统治者施行仁政 D.南方人民的辛勤劳动

二、综合题

13.【江南开发】

材料一:江南地域辽阔而人烟稀少;稻米和鱼是主要食物,人们还可以从山中采集植物果实和贝类为食;放火烧荒,耕种水田;不需要商人贩卖货物,没有非常富裕的人。

——西汉《史记》

材料二:江南地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。丝绵布帛之饶履衣天下。

——南朝《宋书》

材料三:《晋书·食货志》记载东晋后期南方的情形是:“天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣。”

(1)分析比较材料-、材料二,说明江南地区从西汉到南朝发生了怎样的变化?

(2)根据材料三结合所学知识,当时南方社会经济发展的原因是什么?

(3)古代江南的变化对当今经济发展有何启示?

14.经济是人类一切活动的基础,而经济发展往往要依赖诸多因素的推动。阅读材料,回答问题。

材料一 距今10000年左右,我国长江中下游的先民开始栽培如下图的农作物,……距今7000年的浙江余姚某遗址也发现了此作物大量谷壳的堆积。

玉蟾岩遗址出土的稻谷

——摘编于《中国历史》七年级上册

(1)据材料一,指出图中是何种农作物 结合所学知识,指出“某遗址”是哪一原始居的生活区域

材料二 观察下列春秋战国时期的两幅图

图一铁制农具 图二穿有鼻环的牛尊

(2)根据材料二的两幅图,你获取到什么历史信息

材料三

(3)材料三中的水利工程的设计,体现了“人与自然和谐共生”的发展理念,请写出该工程的名称。并结合所学知识说出该工程建成后,哪一地区成为“沃野”,被称为“天府之国”

材料四 奖励农业生产,生产粮食和布帛多的人免除劳役……新法推行了十年,……家家富裕充足。

——部编《中国历史七年级上册》

(4)材料四中“新法推行”是指中国古代的哪次改革 材料中哪句话属于改革的内容 哪句话属于改革的影响

材料五 东晋南朝时,南方局势相对安定,兴修了很多水利工程,大片的荒地被开垦为农田,稻田里开始使用绿肥,牛耕和粪肥也得到推广。水稻产量提高,除了种植水稻外,还实行麦稻兼作……江南经济得到快速发展。

——部编《中国历史七年级上册》

(5)材料五描述的是江南经济开发的状况,这一时期江南经济的开发产生了怎样的深远影响

15.我国古代社会经济的发展水平不断提高,影响经济发展的因素多种多样。阅读下列材料,回答问题。

材料一 至春秋中期以后,使用铁器的情况已很多……考古工作者在湖南长沙、江西九江、江苏六合、河南洛阳等地,都发现了春秋中晚期的铁制农具。孔子的弟子冉耕,字伯牛;司马耕,字子牛。

——《简明中国古代史》

材料二 夫商君为孝公“平权衡,正度量,调轻重,决裂阡陌,教民耕战。是以兵动而地广,兵休而国富,故秦无敌于天下。”

——《史记 商君列传》

材料三 通过这条道路,汉朝的丝绸、漆器等物品,以及开渠、凿井、铸铁等技术传到西域;西域的核桃、葡萄、石榴、苜蓿、良种马、香料、玻璃、宝石等以及多种乐器和歌舞等传入中原。这条道路是古代东西方往来的大动脉,对于中国同其他国家和地区的贸易与文化交流,起到了极大的促进作用。

——部编版《义务教育教科书中国历史》七年级上册

材料四 从西晋末年“永嘉之乱”起,北方长时间陷入战乱之中,人民纷纷迁徙到江南,黄河中下游地区一片萧条,南方则在相对稳定条件下利用北方南迁的大批劳动力和先进的生产工具、生产经验,使南方经济得以发展。

——《中国古代经济重心南移的完成》

(1)根据材料一结合所学知识,指出春秋战国时期我国农业生产领域出现了哪些新的生产工具和生产方式?

(2)材料二中的“决裂阡陌”指的是哪一措施?根据材料二结合所学知识,指出商鞅变法的影响是什么?

(3)根据材料三结合所学知识,指出“这条道路”指的是什么?它的开通有何作用?

(4)根据材料四,概括江南地区得到开发的原因有哪些?

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.D

【详解】

结合所学知识可知,420年,东晋灭亡。420——589年,南方出现宋、齐、梁、陈四个王朝,定都建康,统称南朝。故D符合题意;“十六国”中的四国出现在北方,北朝先后更替的四国出现在北方,东晋灭亡后出现“宋齐梁陈”。故ABC不符合题意,故选D。

2.A

【详解】

依据课本所学,经过南北方人民的辛勤努力,江南的经济迅速发展起来,修建了许多水利工程,大片荒田被开垦为良田。江南以种植水稻为主,稻田里开始使用绿肥,牛耕和粪肥也得到推广。小麦的种植也推广到江南。①②③项正确;江南手工业迅速发展,灌缸法的采用是冶金技术的一大进步。④项正确。A项符合题意。BCD三项不合题意,故选择A。

3.D

【详解】

根据所学可知317年,司马懿的曾孙司马睿建立政权,定都建康,史称东晋。东晋是以王导为首的北方南下官僚贵族和南方大地主为支柱建立的政权。司马睿在政治上依靠王导,军事上依靠王敦,王氏子弟都作了高官,当时流传的“王与马,共天下”这句话,真实地反映了东晋初年的政治状况。383年淝水之战东晋打败前秦,是以少胜多的战役。①③④正确。东晋虽然多次北伐但是并没有成功收复中原,②错误。D项正确;ABC项不符题意,排除。故选D项。

4.D

【详解】

根据所学知识可知,383年,前秦王苻坚征集了八十多万兵力,打算一举灭亡东晋。但由于骄傲自大,指挥失误再加上秦军中汉族和其他少数民族的斗士不愿为前秦卖命导致前秦大军被东晋军队8万人在淝水之战中打败。D项正确;长平之战发生在战国时期,排除A项;官渡之战发生在东汉末年,排除B项;赤壁之战是指东汉末年孙权、刘备联军于208年在长江赤壁一带大破曹操大军的战役,排除C项。故选D项。

5.B

【详解】

题干的“江南地域辽阔,物产丰富,人民辛苦劳作,一年的丰收可以解决很多地方的粮食问题。……江南生产的丝绵布帛可以供天下人享用。”反映出江南经济得到发展,江南经济地位逐渐提升。B项正确;人口南迁带来大量劳动力在题干材料中未涉及,排除A项;南北方耕作技术差距很大在题干材料中未涉及,排除C项;经济重心南移已经完成在题干材料中不能体现,排除D项。故选B项。

6.C

【详解】

北方人大量南迁,带来了劳动力和先进的生产技术,江南地区战乱比较少,社会比较安定。这些因素导致江南经济得到发展。材料中“一岁或稔,则数郡忘饥”说明江南的开发促使生产得到发展,C项正确;自然条件优越和北方人口南迁以及战乱较少都是江南经济发展的原因,排除A、B和D项。故选C项。

【点睛】

7.A

【详解】

根据所学知识可知,东晋南朝时的江南,兴修了许多水利工程,大片的荒地被开垦为农田,①符合题意;水稻里开始使用绿肥,牛耕和粪肥也得到推广,水稻产量提高,②符合题意;东晋南朝时期,北方战乱,南方较为稳定许多北方人来这里定居,④符合题意;东晋南朝时期,江南地区经济得到开发,南京城人口凋零,车马稀少表述与史实不符,③不符合题意,排除BCD项。综合上述分析可知,本题选择A。

【点睛】

本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。理解并识记江南地区的开发的相关史实。

8.C

【详解】

根据题干信息“317年,在晋朝宗室与南北大族拥戴下,即位为晋王,年号建武”,结合所学知识可知,材料表明表明司马睿在宗室拥戴下继位。C项正确;司马睿袭封琅琊王,排除A项;司马睿袭封琅琊王后,参与讨伐成都王司马颖失利,排除B项;即位为晋王,年号建武,排除D项。故选C项。

9.D

【详解】

南朝刘裕建立刘宋,都城建康;南朝齐是齐高帝萧道成建立,是四个朝代中存在时间最短的,都城建康;南朝梁的建立者萧衍,都城建康;557年,陈霸先废梁敬帝,自立为帝,建立陈朝,是为陈武帝,都城为建康,因此四个政权都建都在建康,故D项正确,故排除ABC三项。

10.A

【详解】

根据题干图示可知,魏晋时期,中原汉族迁往江南。结合所学知识可知,北方人口大量南迁,为江南地区带去了充足的劳动力及先进的生产工具和技术,促进了江南地区的开发,A项正确;从图示中无法看出南方自然条件优越,也无法看到江南地区社会安定,更无法看出南方统治者重视农业,因此,BCD项不符合题意,排除BCD项。故选A项。

11.B

【详解】

根据题干可知,东晋定都于建康,即今天的南京。南朝的宋齐梁陈均定都于建康,即今南京,B项正确;东汉建都洛阳,蜀国是成都,北宋是开封,排除ACD项。故选B项。

12.A

【详解】

依据所学可知,三国两晋南北朝时期由于北方长期战乱,而江南地区的战争相对较少,社会秩序比较安定,北方人民大量南迁,他们给南方带去了劳动力、先进的生产技术和不同的生活方式,促进了江南经济的发展。A项符合题意,故此题选A。

点睛:抓抓住题干关键词“最主要原因”是解题的关键,北方人民大量南迁,他们给南方带去了劳动力、先进的生产技术和不同的生活方式,是江南经济发展的主要原因。

13.(1)由荒凉落后变为富庶(或《史记》中的江南尚未开发,地广人稀,生产水平落后,商业不发达。《宋书》中描述江南开发后的景象,物产丰富,粮食产量高,手工业发达)。

(2)江南地区自然条件优越;北方人口南迁,带来了劳动力和先进的生产技术;江南地区战争相对较少,社会秩序安定;劳动人民辛勤劳动;统治者重视。

(3)保持安定的环境;引进人才;引进技术等等。

(1)根据材料一“江南地域辽阔而人烟稀少;稻米和鱼是主要食物,人们还可以从山中采集植物果实和贝类为食;放火烧荒,耕种水田;不需要商人贩卖货物,没有非常富裕的人。”可得出,西汉时期江南地区荒凉落后,地广人稀,生产水平落后,商业不发达。根据材料二“江南地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。丝绵布帛之饶履衣天下。”可得出,南朝时江南地区比较富庶,物产丰富,粮食产量高,手工业发达。因此,江南地区从西汉到南朝由荒凉落后变为富庶(或《史记》中的江南尚未开发,地广人稀,生产水平落后,商业不发达。《宋书》中描述江南开发后的景象,物产丰富,粮食产量高,手工业发达)。

(2)

根据材料三“天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣。”可得出,当时南方社会经济发展的原因是江南地区战争相对较少,社会秩序安定。结合所学知识可知,江南地区开发的原因还有江南地区自然条件优越;北方人口南迁,带来了劳动力和先进的生产技术;劳动人民辛勤劳动;统治者重视等。

(3)

结合所学知识可知,当今经济发展需要保持安定的环境,要引进人才,引进技术等等。

【点睛】

14.(1)稻谷;河姆渡人

(2)春秋战国时期,出现了铁制农具和牛耕

(3)都江堰;成都平原

(4)商鞅变法;奖励农业生产,生产粮食和布帛多的人免除劳役;家家富裕充足

(5)为经济重心的南移奠定基础

(1)

根据材料图片文字“出土的稻谷”,可知,图中的农作物是稻谷;根据材料“距今7000年的浙江余姚某遗址也发现了此作物大量谷壳的堆积”,结合所学知识可知,河姆渡人是距今7000多年生活在长江下游的古人类,我国在浙江余姚发现河姆渡遗址。

(2)

根据材料二“春秋战国时期的两幅图”“铁制农具”“穿有鼻环的牛尊”,结合所学知识可知,春秋战国时期,出现了铁制农具和牛耕。

(3)

根据材料三图片,结合所学知识可知,材料三中的水利工程是都江堰。都江堰坐落在成都平原西部的岷江上,始建于秦昭王末年,是蜀郡太守李冰父子在前人鳖灵开凿的基础上组织修建的是一个防洪、灌溉、航运综合水利工程,使成都平原成为沃野,被称为“天府之国”。

(4)

根据材料“奖励农业生产,生产粮食和布帛多的人免除劳役”,结合所学知识可知,材料四中“新法推行”是指中国古代的商鞅变法。商鞅自魏国入秦,提出了废井田、重农桑、奖军功、实行统一度量和建立县制等一整套变法求新的发展策略,深得秦孝公的信任。于是,便任他为左庶长,在公元前356年和公元前350年,先后两次实行以"废井田、开阡陌,实行县制,奖励耕织和战斗,实行连坐之法"为主要内容的变法,史称“商鞅变法”;根据材料“奖励农业生产,生产粮食和布帛多的人免除劳役”,结合所学知识可知,“奖励农业生产,生产粮食和布帛多的人免除劳役”是商鞅变法的内容;根据材料“家家富裕充足”,结合所学知识可知,商鞅变法使秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦统一全国奠定了基础。故“家家富裕充足”属于改革的影响。

(5)

根据材料五,结合所学知识可知,江南经济的开发为经济重心的南移奠定基础。

15.(1)铁制农具和牛耕。

(2)废除井田制,允许土地自由买卖的措施;使秦国的国力大增,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础。

(3)丝绸之路;丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,对于中国同其他国家和地区的贸易与文化交流,起到了极大的促进作用。

(4)为躲避战乱,北方人大量南迁,增加了南方的劳动力,带来了先进的生产工具、生产经验,南方相对稳定,自然条件优越等。

【详解】

(1)依据材料一“至春秋中期以后,使用铁器的情况已很多……”“孔子的弟子冉耕,字伯牛;司马耕,字子牛。”并结合所学知识,春秋战国时期,我国农业生产领域出现了铁农具和牛耕,标志生产力水平的显著提高,推动了社会经济的发展。

(2)依据材料二“商君为孝公”“平权衡,正度量,调轻重,决裂阡陌,教民耕战”,可知“决裂阡陌”指的是商鞅变法中废井田,开阡陌,允许土地自由买卖的措施。根据材料“是以兵动而地广,兵休而国富,故秦无敌于天下”并结合所学知识,商鞅变法使秦国实现了富国强兵,成为战国后期最强大的诸侯国,为后来秦统一中国奠定基础。

(3)依据材料三“通过这条道路,汉朝的丝绸、漆器等物品,以及开渠、凿井、铸铁等技术传到西域;西域的核桃、葡萄、石榴、苜蓿、良种马、香料、玻璃、宝石等以及多种乐器和歌舞等传入中原”可知“这条道路”指的是丝绸之路,西汉汉武帝时期张骞通西域后,沟通了汉朝与西域的联系,为开通丝绸之路奠定基础。依据材料“这条道路是古代东西方往来的大动脉,对于中国同其他国家和地区的贸易与文化交流,起到了极大的促进作用”可知丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,对于中国同其他国家和地区的贸易与文化交流,起到了极大的促进作用。

(4)依据材料四“北方长时间陷入战乱之中,人民纷纷迁徙到江南”“南方则在相对稳定条件下利用北方南迁的大批劳动力和先进的生产工具、生产经验,使南方经济得以发展”可知为躲避战乱,北方人大量南迁,增加了南方的劳动力,带来了先进的生产工具、生产经验,而且南方相对稳定,再结合所学知识,此外南方统治者比较重视发展生产,以及南方开发较晚,自然条件相对优越等。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史