部编版七年级下册第19课清朝前期社会经济的发展 同步练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 部编版七年级下册第19课清朝前期社会经济的发展 同步练习(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 579.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-14 08:44:33 | ||

图片预览

文档简介

部编版七年级下册 第19课 清朝前期社会经济的发展

一、选择题

1.清朝前期人均耕地面积变化情况(见下表)。这一变化趋势会导致

A.粮食产量提高 B.人地矛盾突出 C.推行垦荒政策 D.土地兼并严重

2.《耕织图·耕图》(下图)为南宋作品,为历代帝王推崇和嘉许。清康熙帝命画家重新绘制了该作品,也真实地反映了清代生产方式。对该作品的正确解读是

A.铁犁牛耕耕作方式开始流行 B.牛耕逐渐普及到了大江南北

C.推动中国新的生产关系出现 D.农耕技术没有革命性的发展

3.明中叶以来,松江府(今上海一带)所辖市镇数量如下表所示。据此表可以得出

A.明清时期松江地区工商业发展较快

B.近代以来市镇增多与开放通商口岸有关

C.清政府与民国政府都重视商业发展

D.市镇数量增长体现出商人地位上升

4.乾隆时期的______,据载已拥有“十万烟火”,财富“甲于天下”,有的地段“地值寸金”。( )

A.北京 B.苏州 C.江宁 D.广州

5.下列两幅图反映出的清朝前期社会经济发展的特点是( )

A.人口的显著增长 B.手工业和商业的发展

C.农业生产的恢复和发展 D.城镇商品经济发展

6.“兵兴以来,地荒民逃,流离无告。其令所在有司广加招徕……各州县以招民劝耕之多寡……岁终,抚按考核以闻。”反映清朝初期,解决粮食问题的措施有

A.清政府不再向人们征收赋税 B.鼓励垦荒,扩大耕地面积

C.大力发展手工业 D.推广玉米、甘薯等高产作物

7.中国古代经济在持续发展中,又表现出显明的阶段特征。其中,明朝经济在前代基础上继续发展的主要表现是

A.稻米、粟米广泛种植,越窑、邢窑瓷器全国闻名

B.经济重心南移,出现了早市、夜市、草市

C.驿站制度发达,海外贸易繁荣

D.从南美引入玉米、甘薯、花生,出现了晋商、徽商等商帮

8.原产于南美洲的玉米、甘薯、马铃薯、花生和向日葵等,最早出现在

A.隋朝 B.唐朝 C.元朝 D.明朝

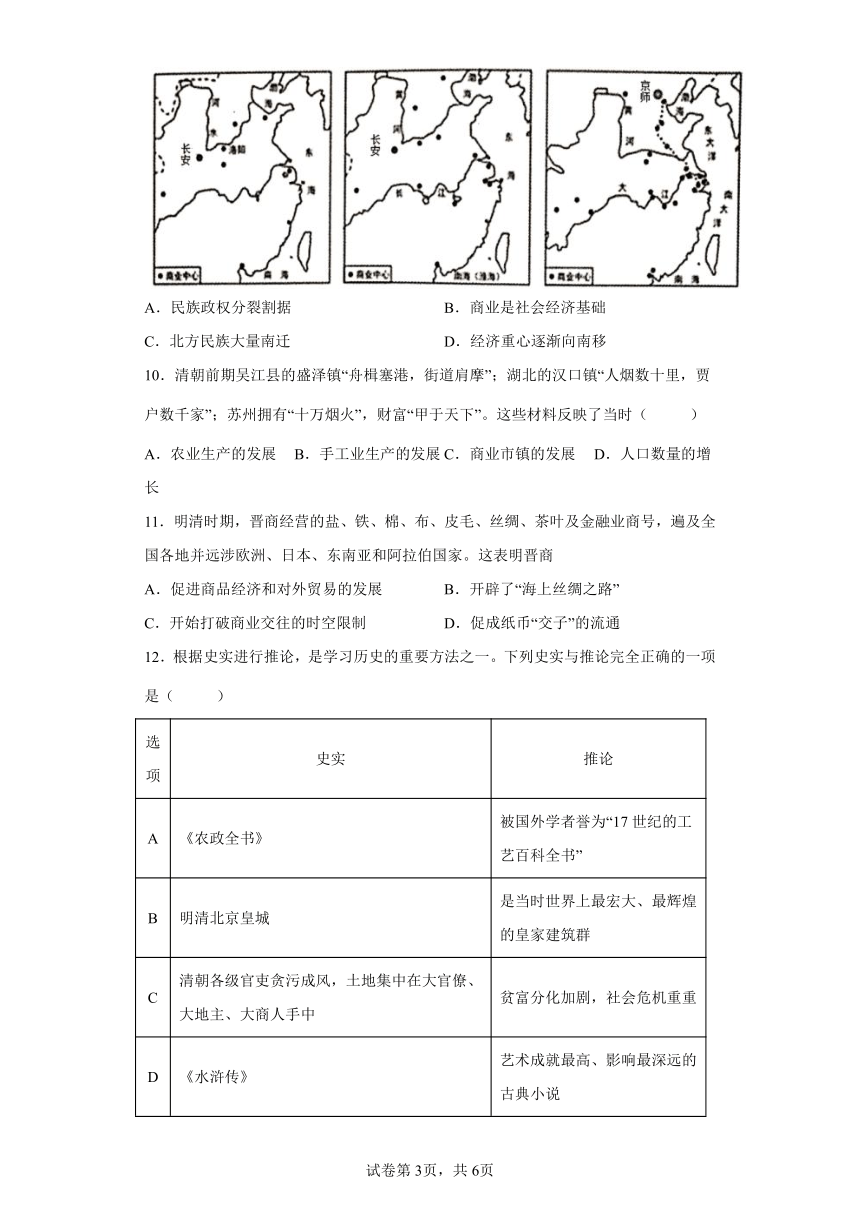

9.以下三幅地图分别为我国汉、唐、明清三个时期的商业中心分布图。图中商业中心分布的变化体现了( )

A.民族政权分裂割据 B.商业是社会经济基础

C.北方民族大量南迁 D.经济重心逐渐向南移

10.清朝前期吴江县的盛泽镇“舟楫塞港,街道肩摩”;湖北的汉口镇“人烟数十里,贾户数千家”;苏州拥有“十万烟火”,财富“甲于天下”。这些材料反映了当时( )

A.农业生产的发展 B.手工业生产的发展 C.商业市镇的发展 D.人口数量的增长

11.明清时期,晋商经营的盐、铁、棉、布、皮毛、丝绸、茶叶及金融业商号,遍及全国各地并远涉欧洲、日本、东南亚和阿拉伯国家。这表明晋商

A.促进商品经济和对外贸易的发展 B.开辟了“海上丝绸之路”

C.开始打破商业交往的时空限制 D.促成纸币“交子”的流通

12.根据史实进行推论,是学习历史的重要方法之一。下列史实与推论完全正确的一项是( )

选项 史实 推论

A 《农政全书》 被国外学者誉为“17世纪的工艺百科全书”

B 明清北京皇城 是当时世界上最宏大、最辉煌的皇家建筑群

C 清朝各级官吏贪污成风,土地集中在大官僚、大地主、大商人手中 贫富分化加剧,社会危机重重

D 《水浒传》 艺术成就最高、影响最深远的古典小说

A.A B.B C.C D.D

13.乾隆年间,一份由云南布政使司颁发的开荒执照上写有:“滇省山多田少,水陆可耕之地俱经垦开无余,嗣后山头地角,水滨河尾,俱着听民耕种……沙立目(一家)开垦干地八亩。”此材料反映出( )

A.由于长期开发,西南地区耕地减少

B.当时政府重视农业,鼓励开垦荒地

C.边疆地区农业经济发达,超过内地

D.乾隆时期西南地区已得到充分开发

14.明朝时期,“四方之货,不产于燕,而毕聚于燕”。这说明明朝的

A.农业很发达 B.手工业很发达 C.商品经济很活跃 D.交通很发达

15.清朝前期,江宁著名的机户李扁担、李东阳等,都各自拥有织机五六百张;佛山镇经营棉织业,织工超过50000人。下列各项对材料解读最准确的一项是

A.当时的人喜欢集中生产 B.当时已出现较成熟的手工业工场

C.清朝前期棉纺织业开始兴起 D.农业发展促进了手工业的兴盛

二、综合题

16.古往今来,经济的发展不仅决定着国家的强弱和命运,也是事关国计民生的重要问题,阅读下列材料回答问题:

材料一: 春秋战国时期的社会物质生产、生活有了很大的改观,这得益于生产工具的改进和技术的进步。……井田制遭到严重的破坏。……围绕着“争霸”战争的需要,……诸侯国们都在不停地进行着改革。

——潘俊杰、魏婧《春秋战国时期的文化转型》

材料二:

朝代 项目 南方诸路 北方诸路 南北比例

北宋(1045年) 赋税(贯) 35 811 000 45 095 000 约44:56

南宋(1196年) 赋税(贯) 60 000 000 14 319 000 约81:19

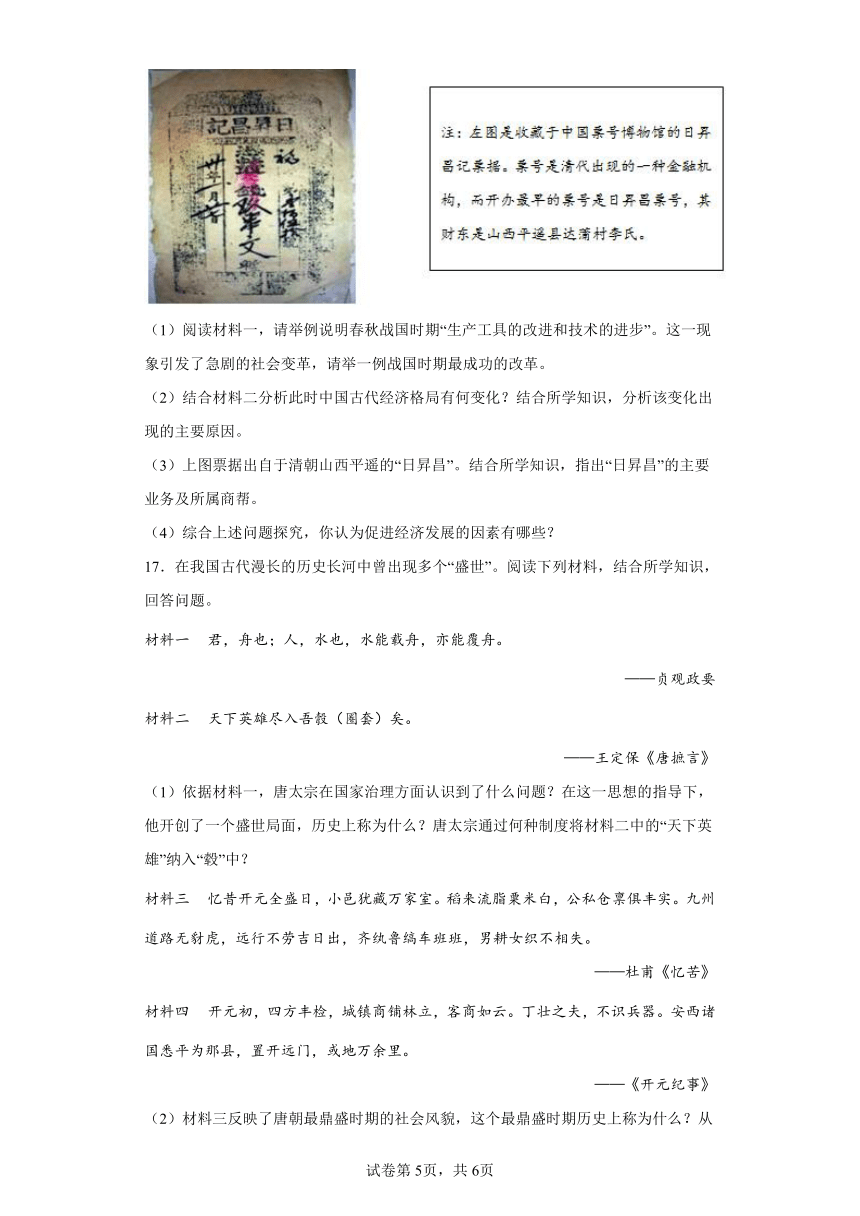

材料三:

(1)阅读材料一,请举例说明春秋战国时期“生产工具的改进和技术的进步”。这一现象引发了急剧的社会变革,请举一例战国时期最成功的改革。

(2)结合材料二分析此时中国古代经济格局有何变化?结合所学知识,分析该变化出现的主要原因。

(3)上图票据出自于清朝山西平遥的“日昇昌”。结合所学知识,指出“日昇昌”的主要业务及所属商帮。

(4)综合上述问题探究,你认为促进经济发展的因素有哪些?

17.在我国古代漫长的历史长河中曾出现多个“盛世”。阅读下列材料,结合所学知识,回答问题。

材料一 君,舟也;人,水也,水能载舟,亦能覆舟。

——贞观政要

材料二 天下英雄尽入吾彀(圈套)矣。

——王定保《唐摭言》

(1)依据材料一,唐太宗在国家治理方面认识到了什么问题?在这一思想的指导下,他开创了一个盛世局面,历史上称为什么?唐太宗通过何种制度将材料二中的“天下英雄”纳入“毂”中?

材料三 忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻来流脂粟米白,公私仓禀俱丰实。九州道路无豺虎,远行不劳吉日出,齐纨鲁缟车班班,男耕女织不相失。

——杜甫《忆苦》

材料四 开元初,四方丰检,城镇商铺林立,客商如云。丁壮之夫,不识兵器。安西诸国悉平为那县,置开远门,或地万余里。

——《开元纪事》

(2)材料三反映了唐朝最鼎盛时期的社会风貌,这个最鼎盛时期历史上称为什么?从材料三中找出最能概括当时社会风貌的诗句。根据材料四,概括这一盛世的主要表现。

材料五 它是在一个相对封闭体系中发展而来的盛世。纵向比较,康乾盛世创造了中国政治、经济实力的空前高峰建立起一个版图空前广大而且稳定的大一统帝国……但不幸的是,从横向比较,它却与当时世界最先进文明之间的差距越拉越大。康乾盛世是中国传统帝制的最后一抹斜阳,最后一首挽歌,虽然辉煌,只是已经走到了尽头。

——摘编自候杨方《盛世启示录》

(3)根据材料五,结合史实说明“康乾盛世”既是“古代盛世的顶峰”又是“落日的余晖”。

(4)根据上述材料并结合所学知识,分析盛世出现的原因有哪些?

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【详解】

据表格信息可知,康熙五十年到乾隆三十一年的人口总数激增,人均耕地数在迅速下降,这导致了“人地矛盾”突出,B正确;材料未涉及“粮食产量”问题,而是强调人口增长和人均耕地数的变化,排除A;材料未涉及任何“政策”,排除C;材料未涉及“土地兼并”内容,排除D。故选B。

2.D

【详解】

材料反映了南宋《耕织图·耕图》在清朝重新绘制,这说明画中的牛耕方式在南宋以后被长期沿用,没有发生革命性发展,D项正确;铁犁牛耕的耕作方式出现于春秋战国时期,并逐渐推广,排除A项;东汉时期,牛耕就已经推广到了南方地区,排除B项;《耕织图》反映的是男耕女织的小农经济,属于中国古代传统的生产关系,不能体现新的资本主义生产关系,排除C项。故选D项。

3.A

【详解】

根据所学知识和材料可知,从表格中可以看出,1551—1722年、1723—1861年,松江府(今上海一带)所辖市镇数量大幅度增加,联系所学知识可知,明清时期工商业发展较快,涌现出一大批工商业市镇,可见明清时期松江地区工商业发展较快。所以A符合题意,BCD不符合题意,故选择A。

4.B

【详解】

清朝前期的商业很发达,在北京、江宁、扬州、苏州、杭州、广州等大城市中,工商业非常繁荣。乾隆时期的苏州,据载已拥有“十万烟火”,财富“甲于天下”,有的地段“地值寸金”。因此,题干中所说的“该城市”是苏州。故排除ACD,B项正确。故选B项。

5.C

【详解】

依据题干的图片信息,结合所学知识可知,图一耕织图描述的是农业的内容,开荒执照描述的是清朝时期鼓励人民开荒,这两幅图都体现了农业的恢复和发展,C项正确;图片是农业方面的内容,不能体现人口问题、商业问题,排除ABD项。故选C项。

6.B

【详解】

根据材料“兵兴以来,地荒民逃,流离无告。其令所在有司广加招徕……各州县以招民劝耕之多寡……岁终,抚按考核以闻”可知由于明末清初的战乱使大片土地荒废,清政府下令地方官招揽流民,鼓励垦荒,B项正确;征收赋税是政府主要来源,排除A项;材料没有体现大力发展手工业和推广玉米、甘薯等高产作物,排除CD项。故选B项。

7.D

【详解】

根据所学知识,明朝时,农业、手工业和商业,在前代基础上继续发展,明代引进了原产于南美洲的玉米、甘薯、马铃薯、花生和向日葵等,D项正确;稻米、粟米广泛种植,越窑、邢窑瓷器全国闻名是唐朝时期,排除A项;经济重心南移,出现了早市、夜市、草市是在宋朝时期,排除B项;驿站制度发达,海外贸易繁荣是在元朝时期,排除C项。故选D项。

8.D

【详解】

根据所学知识可知,明代引进了原产于南美洲的玉米、甘薯、马铃薯、花生和向日葵等。因此,题干所述物种在我国最早出现在明朝,故选D项,排除ABC项。

9.D

【详解】

根据地图“我国汉、唐、明清三个时期的商业中心分布图”,结合所学知识可知,商业中心分布地区由主要集中于北方的黄河中下游地区,逐渐向南方、向沿海地区发展;商业城市数量呈现不断增多的趋势。因此图中商业中心分布的变化体现了经济重心逐渐向南移。选项D符合题意;民族政权分裂割据,与汉、唐、明清史实不符,A排除;商业是社会经济基础,在图片中无法体现,B排除;北方民族大量南迁,是经济重心逐渐向南移,C排除。故选D。

10.C

【详解】

根据材料“人烟数十里,贾户数千家”、“苏州拥有‘十万烟火’,财富‘甲于天下’”可知,材料反映的是商业发展。湖北武汉和苏州属于市镇,据此可知,材料反映的是商业市镇的发展。C项正确;材料没有涉及农业、手工业和人口,排除ABD项。故选C项。

11.A

【详解】

材料反映了明清时期,晋商涉略领域多,活动范围广,甚至远达欧洲,晋商这样的经营活动有利于促进商品经济和对外贸易的发展,故A正确;汉朝时期“海上丝绸之路”就已经开通,故排除B;宋朝时期,商业活动的时空限制被打破,故排除C;“交子”出现并流通于宋朝时期,而不是明清,故排除D。

12.C

【详解】

清朝时期,政治腐败,各级官吏贪污成风,土地集中在大官僚、大地主、大商人手中,这造成贫富分化加剧,社会危机重重,故C项正确;明代科学家宋应星的《天工开物》是中国古代一部综合性的科学技术著作,被国外学者誉为“17世纪的工艺百科全书”,排除A项;明清时期,当时世界上最宏大、最辉煌的皇家建筑群是紫禁城,排除B项;曹雪芹的《红楼梦》是我国艺术成就最高、影响最深远的古典小说,排除D项。故选C项。

【点睛】

13.B

【详解】

从“嗣后山头地角,水滨河尾,俱着听民耕种”可以看出当时政府重视本业,鼓励开垦荒地,B项正确;题干中只是说云南可以开垦的田地变少了,并没有说西南地区耕地减少,排除A项;材料中并没有介绍内地农业经济发展状况,不能体现边疆地区农业经济发达,超过内地,排除C项;材料中只是反映云南在积极开垦耕地,不能体现乾隆时期西南地区已得到充分开发,排除D项。 故选B项。

14.C

【详解】

据材料“四方之货,不产于燕,而毕聚于燕”可知,各地的产品虽然不产于燕(北京),但是都在燕(北京)有出售,这说明了明朝时期商品经济的发达,C项正确;材料未涉及“农业”的状况,排除A项;材料“四方之货,不产于燕,而毕聚于燕”中的“货”是商品,而不是强调“手工业”,排除B项;材料主旨是强调“燕”聚集了各地的货物,而不是“交通发达”,排除D项。故选C项。

15.B

【详解】

根据“江宁著名的机户李扁担、李东阳等,都各自拥有织机五六百张;佛山镇经营棉织业,织工超过50000人”可以看出,当时的手工工场规模大,经营得当,说明当时已出现较成熟的手工业工场,B项正确;材料没有反映人们的喜好,排除A项;开始的说法错误,排除C项;材料没有体现农业的作用,排除D项。故选B项。

16.(1)铁器牛耕的推广和使用 商鞅变法

(2)经济重心转移到南方 北人南迁带来先进的技术

(3)汇兑、放贷和存款业务 晋商

(4)先进技术、政府政策、人才引进、充足劳动力等

【详解】

(1)根据所学知识可知:春秋战国时期铁器牛耕的推广和使用,农业得以深耕细作,生产力得到提高,促进了新的生产关系出现,新兴地主阶级的势力增强。公元前356年,秦孝公任用商鞅主持变法。商鞅变法使秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦统一全国奠定了基础。

(2)根据材料二,结合所学知识分析可知:南宋时期南方的赋税比北宋时期的明显增加,而北方的的明显减少,说明了南宋时期经济重心转移到南方;出现这一变化的主要原因是北人南迁带来大量劳动力,先进的生产工具,生产技术和生产经验;南方自然条件优越;南方社会安定。

(3)根据所学知识可知:清朝时的票号专门经营汇兑,放货和存款业务;山西的商帮属于晋商。

(4)开放性设问,结合铁器牛耕的推广和使用、商鞅变法、经济重心南移、清朝时的票号,围绕“促进经济发展的因素”作答,言之成理即可。如:先进技术、政府政策、人才引进、充足劳动力等。

17.(1)以民为本。贞观之治。科举制。

(2)开元盛世。忆昔开元全盛日。表现:农业发展;商业繁荣;社会安定;边疆巩固。

(3)因为,这一时期是中国政治经济的高峰;国力强盛;奠定了中国版图;出现了总结性的科技巨著;统一的多民族国家进一步巩固和发展;因此说这一时期是“古代盛世的顶峰”。但是这一时期,皇权高度膨胀;实行特务统治;加强思想控制,大兴文字狱;实行闭关锁国政策;与先进文明之间的差距拉大;因此这一时期又是“落日的余晖”。

(4)国家统一,政治清明;社会稳定,文化繁荣;经济发展,国力强盛;贤能皇帝的统治;实行开明的民族政策和开放的对外政策等。

【详解】

(1)根据“君,舟也;人,水也,水能载舟,亦能覆舟”可知,体现了以民为本。根据所学可知,唐太宗时期开创了贞观之治的盛世局面。根据所学可知,唐太宗通过科举制,将“天下英雄”纳入“毂”中。

(2)根据“忆昔开元全盛日”得出开元盛世。诗句:忆昔开元全盛日。表现:根据“四方丰检”得出农业发展;根据“城镇商铺林立,客商如云”得出商业繁荣;根据“丁壮之夫,不识兵器”得出社会安定;根据“安西诸国悉平为郡县,置开远门,或地万余里”得出边疆巩固。

(3)根据“康乾盛世创造了中国政治、经济实力的空前高峰”得出这一时期是中国政治经济的高峰;国力强盛;根据“建立起一个版图空前广大而且稳定的大一统帝国”得出奠定了中国版图;统一的多民族国家进一步巩固和发展;根据所学,还可从出现了总结性的科技巨著等;说明这一时期是“古代盛世的顶峰”。根据“与先进文明之间的差距拉大”得出与先进文明之间的差距拉大;根据“中国传统帝制的最后一抹斜阳”得出皇权高度膨胀;根据所学知识,还可从实行特务统治;加强思想控制;实行闭关锁国政策等说明这一时期又是“落日的余晖”。

(4)综合材料和所学,可从国家统一;社会稳定;文化繁荣;经济发展;贤能皇帝的统治;实行开明的民族政策和开放的对外政策等角度分析总结。

【点睛】

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、选择题

1.清朝前期人均耕地面积变化情况(见下表)。这一变化趋势会导致

A.粮食产量提高 B.人地矛盾突出 C.推行垦荒政策 D.土地兼并严重

2.《耕织图·耕图》(下图)为南宋作品,为历代帝王推崇和嘉许。清康熙帝命画家重新绘制了该作品,也真实地反映了清代生产方式。对该作品的正确解读是

A.铁犁牛耕耕作方式开始流行 B.牛耕逐渐普及到了大江南北

C.推动中国新的生产关系出现 D.农耕技术没有革命性的发展

3.明中叶以来,松江府(今上海一带)所辖市镇数量如下表所示。据此表可以得出

A.明清时期松江地区工商业发展较快

B.近代以来市镇增多与开放通商口岸有关

C.清政府与民国政府都重视商业发展

D.市镇数量增长体现出商人地位上升

4.乾隆时期的______,据载已拥有“十万烟火”,财富“甲于天下”,有的地段“地值寸金”。( )

A.北京 B.苏州 C.江宁 D.广州

5.下列两幅图反映出的清朝前期社会经济发展的特点是( )

A.人口的显著增长 B.手工业和商业的发展

C.农业生产的恢复和发展 D.城镇商品经济发展

6.“兵兴以来,地荒民逃,流离无告。其令所在有司广加招徕……各州县以招民劝耕之多寡……岁终,抚按考核以闻。”反映清朝初期,解决粮食问题的措施有

A.清政府不再向人们征收赋税 B.鼓励垦荒,扩大耕地面积

C.大力发展手工业 D.推广玉米、甘薯等高产作物

7.中国古代经济在持续发展中,又表现出显明的阶段特征。其中,明朝经济在前代基础上继续发展的主要表现是

A.稻米、粟米广泛种植,越窑、邢窑瓷器全国闻名

B.经济重心南移,出现了早市、夜市、草市

C.驿站制度发达,海外贸易繁荣

D.从南美引入玉米、甘薯、花生,出现了晋商、徽商等商帮

8.原产于南美洲的玉米、甘薯、马铃薯、花生和向日葵等,最早出现在

A.隋朝 B.唐朝 C.元朝 D.明朝

9.以下三幅地图分别为我国汉、唐、明清三个时期的商业中心分布图。图中商业中心分布的变化体现了( )

A.民族政权分裂割据 B.商业是社会经济基础

C.北方民族大量南迁 D.经济重心逐渐向南移

10.清朝前期吴江县的盛泽镇“舟楫塞港,街道肩摩”;湖北的汉口镇“人烟数十里,贾户数千家”;苏州拥有“十万烟火”,财富“甲于天下”。这些材料反映了当时( )

A.农业生产的发展 B.手工业生产的发展 C.商业市镇的发展 D.人口数量的增长

11.明清时期,晋商经营的盐、铁、棉、布、皮毛、丝绸、茶叶及金融业商号,遍及全国各地并远涉欧洲、日本、东南亚和阿拉伯国家。这表明晋商

A.促进商品经济和对外贸易的发展 B.开辟了“海上丝绸之路”

C.开始打破商业交往的时空限制 D.促成纸币“交子”的流通

12.根据史实进行推论,是学习历史的重要方法之一。下列史实与推论完全正确的一项是( )

选项 史实 推论

A 《农政全书》 被国外学者誉为“17世纪的工艺百科全书”

B 明清北京皇城 是当时世界上最宏大、最辉煌的皇家建筑群

C 清朝各级官吏贪污成风,土地集中在大官僚、大地主、大商人手中 贫富分化加剧,社会危机重重

D 《水浒传》 艺术成就最高、影响最深远的古典小说

A.A B.B C.C D.D

13.乾隆年间,一份由云南布政使司颁发的开荒执照上写有:“滇省山多田少,水陆可耕之地俱经垦开无余,嗣后山头地角,水滨河尾,俱着听民耕种……沙立目(一家)开垦干地八亩。”此材料反映出( )

A.由于长期开发,西南地区耕地减少

B.当时政府重视农业,鼓励开垦荒地

C.边疆地区农业经济发达,超过内地

D.乾隆时期西南地区已得到充分开发

14.明朝时期,“四方之货,不产于燕,而毕聚于燕”。这说明明朝的

A.农业很发达 B.手工业很发达 C.商品经济很活跃 D.交通很发达

15.清朝前期,江宁著名的机户李扁担、李东阳等,都各自拥有织机五六百张;佛山镇经营棉织业,织工超过50000人。下列各项对材料解读最准确的一项是

A.当时的人喜欢集中生产 B.当时已出现较成熟的手工业工场

C.清朝前期棉纺织业开始兴起 D.农业发展促进了手工业的兴盛

二、综合题

16.古往今来,经济的发展不仅决定着国家的强弱和命运,也是事关国计民生的重要问题,阅读下列材料回答问题:

材料一: 春秋战国时期的社会物质生产、生活有了很大的改观,这得益于生产工具的改进和技术的进步。……井田制遭到严重的破坏。……围绕着“争霸”战争的需要,……诸侯国们都在不停地进行着改革。

——潘俊杰、魏婧《春秋战国时期的文化转型》

材料二:

朝代 项目 南方诸路 北方诸路 南北比例

北宋(1045年) 赋税(贯) 35 811 000 45 095 000 约44:56

南宋(1196年) 赋税(贯) 60 000 000 14 319 000 约81:19

材料三:

(1)阅读材料一,请举例说明春秋战国时期“生产工具的改进和技术的进步”。这一现象引发了急剧的社会变革,请举一例战国时期最成功的改革。

(2)结合材料二分析此时中国古代经济格局有何变化?结合所学知识,分析该变化出现的主要原因。

(3)上图票据出自于清朝山西平遥的“日昇昌”。结合所学知识,指出“日昇昌”的主要业务及所属商帮。

(4)综合上述问题探究,你认为促进经济发展的因素有哪些?

17.在我国古代漫长的历史长河中曾出现多个“盛世”。阅读下列材料,结合所学知识,回答问题。

材料一 君,舟也;人,水也,水能载舟,亦能覆舟。

——贞观政要

材料二 天下英雄尽入吾彀(圈套)矣。

——王定保《唐摭言》

(1)依据材料一,唐太宗在国家治理方面认识到了什么问题?在这一思想的指导下,他开创了一个盛世局面,历史上称为什么?唐太宗通过何种制度将材料二中的“天下英雄”纳入“毂”中?

材料三 忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻来流脂粟米白,公私仓禀俱丰实。九州道路无豺虎,远行不劳吉日出,齐纨鲁缟车班班,男耕女织不相失。

——杜甫《忆苦》

材料四 开元初,四方丰检,城镇商铺林立,客商如云。丁壮之夫,不识兵器。安西诸国悉平为那县,置开远门,或地万余里。

——《开元纪事》

(2)材料三反映了唐朝最鼎盛时期的社会风貌,这个最鼎盛时期历史上称为什么?从材料三中找出最能概括当时社会风貌的诗句。根据材料四,概括这一盛世的主要表现。

材料五 它是在一个相对封闭体系中发展而来的盛世。纵向比较,康乾盛世创造了中国政治、经济实力的空前高峰建立起一个版图空前广大而且稳定的大一统帝国……但不幸的是,从横向比较,它却与当时世界最先进文明之间的差距越拉越大。康乾盛世是中国传统帝制的最后一抹斜阳,最后一首挽歌,虽然辉煌,只是已经走到了尽头。

——摘编自候杨方《盛世启示录》

(3)根据材料五,结合史实说明“康乾盛世”既是“古代盛世的顶峰”又是“落日的余晖”。

(4)根据上述材料并结合所学知识,分析盛世出现的原因有哪些?

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【详解】

据表格信息可知,康熙五十年到乾隆三十一年的人口总数激增,人均耕地数在迅速下降,这导致了“人地矛盾”突出,B正确;材料未涉及“粮食产量”问题,而是强调人口增长和人均耕地数的变化,排除A;材料未涉及任何“政策”,排除C;材料未涉及“土地兼并”内容,排除D。故选B。

2.D

【详解】

材料反映了南宋《耕织图·耕图》在清朝重新绘制,这说明画中的牛耕方式在南宋以后被长期沿用,没有发生革命性发展,D项正确;铁犁牛耕的耕作方式出现于春秋战国时期,并逐渐推广,排除A项;东汉时期,牛耕就已经推广到了南方地区,排除B项;《耕织图》反映的是男耕女织的小农经济,属于中国古代传统的生产关系,不能体现新的资本主义生产关系,排除C项。故选D项。

3.A

【详解】

根据所学知识和材料可知,从表格中可以看出,1551—1722年、1723—1861年,松江府(今上海一带)所辖市镇数量大幅度增加,联系所学知识可知,明清时期工商业发展较快,涌现出一大批工商业市镇,可见明清时期松江地区工商业发展较快。所以A符合题意,BCD不符合题意,故选择A。

4.B

【详解】

清朝前期的商业很发达,在北京、江宁、扬州、苏州、杭州、广州等大城市中,工商业非常繁荣。乾隆时期的苏州,据载已拥有“十万烟火”,财富“甲于天下”,有的地段“地值寸金”。因此,题干中所说的“该城市”是苏州。故排除ACD,B项正确。故选B项。

5.C

【详解】

依据题干的图片信息,结合所学知识可知,图一耕织图描述的是农业的内容,开荒执照描述的是清朝时期鼓励人民开荒,这两幅图都体现了农业的恢复和发展,C项正确;图片是农业方面的内容,不能体现人口问题、商业问题,排除ABD项。故选C项。

6.B

【详解】

根据材料“兵兴以来,地荒民逃,流离无告。其令所在有司广加招徕……各州县以招民劝耕之多寡……岁终,抚按考核以闻”可知由于明末清初的战乱使大片土地荒废,清政府下令地方官招揽流民,鼓励垦荒,B项正确;征收赋税是政府主要来源,排除A项;材料没有体现大力发展手工业和推广玉米、甘薯等高产作物,排除CD项。故选B项。

7.D

【详解】

根据所学知识,明朝时,农业、手工业和商业,在前代基础上继续发展,明代引进了原产于南美洲的玉米、甘薯、马铃薯、花生和向日葵等,D项正确;稻米、粟米广泛种植,越窑、邢窑瓷器全国闻名是唐朝时期,排除A项;经济重心南移,出现了早市、夜市、草市是在宋朝时期,排除B项;驿站制度发达,海外贸易繁荣是在元朝时期,排除C项。故选D项。

8.D

【详解】

根据所学知识可知,明代引进了原产于南美洲的玉米、甘薯、马铃薯、花生和向日葵等。因此,题干所述物种在我国最早出现在明朝,故选D项,排除ABC项。

9.D

【详解】

根据地图“我国汉、唐、明清三个时期的商业中心分布图”,结合所学知识可知,商业中心分布地区由主要集中于北方的黄河中下游地区,逐渐向南方、向沿海地区发展;商业城市数量呈现不断增多的趋势。因此图中商业中心分布的变化体现了经济重心逐渐向南移。选项D符合题意;民族政权分裂割据,与汉、唐、明清史实不符,A排除;商业是社会经济基础,在图片中无法体现,B排除;北方民族大量南迁,是经济重心逐渐向南移,C排除。故选D。

10.C

【详解】

根据材料“人烟数十里,贾户数千家”、“苏州拥有‘十万烟火’,财富‘甲于天下’”可知,材料反映的是商业发展。湖北武汉和苏州属于市镇,据此可知,材料反映的是商业市镇的发展。C项正确;材料没有涉及农业、手工业和人口,排除ABD项。故选C项。

11.A

【详解】

材料反映了明清时期,晋商涉略领域多,活动范围广,甚至远达欧洲,晋商这样的经营活动有利于促进商品经济和对外贸易的发展,故A正确;汉朝时期“海上丝绸之路”就已经开通,故排除B;宋朝时期,商业活动的时空限制被打破,故排除C;“交子”出现并流通于宋朝时期,而不是明清,故排除D。

12.C

【详解】

清朝时期,政治腐败,各级官吏贪污成风,土地集中在大官僚、大地主、大商人手中,这造成贫富分化加剧,社会危机重重,故C项正确;明代科学家宋应星的《天工开物》是中国古代一部综合性的科学技术著作,被国外学者誉为“17世纪的工艺百科全书”,排除A项;明清时期,当时世界上最宏大、最辉煌的皇家建筑群是紫禁城,排除B项;曹雪芹的《红楼梦》是我国艺术成就最高、影响最深远的古典小说,排除D项。故选C项。

【点睛】

13.B

【详解】

从“嗣后山头地角,水滨河尾,俱着听民耕种”可以看出当时政府重视本业,鼓励开垦荒地,B项正确;题干中只是说云南可以开垦的田地变少了,并没有说西南地区耕地减少,排除A项;材料中并没有介绍内地农业经济发展状况,不能体现边疆地区农业经济发达,超过内地,排除C项;材料中只是反映云南在积极开垦耕地,不能体现乾隆时期西南地区已得到充分开发,排除D项。 故选B项。

14.C

【详解】

据材料“四方之货,不产于燕,而毕聚于燕”可知,各地的产品虽然不产于燕(北京),但是都在燕(北京)有出售,这说明了明朝时期商品经济的发达,C项正确;材料未涉及“农业”的状况,排除A项;材料“四方之货,不产于燕,而毕聚于燕”中的“货”是商品,而不是强调“手工业”,排除B项;材料主旨是强调“燕”聚集了各地的货物,而不是“交通发达”,排除D项。故选C项。

15.B

【详解】

根据“江宁著名的机户李扁担、李东阳等,都各自拥有织机五六百张;佛山镇经营棉织业,织工超过50000人”可以看出,当时的手工工场规模大,经营得当,说明当时已出现较成熟的手工业工场,B项正确;材料没有反映人们的喜好,排除A项;开始的说法错误,排除C项;材料没有体现农业的作用,排除D项。故选B项。

16.(1)铁器牛耕的推广和使用 商鞅变法

(2)经济重心转移到南方 北人南迁带来先进的技术

(3)汇兑、放贷和存款业务 晋商

(4)先进技术、政府政策、人才引进、充足劳动力等

【详解】

(1)根据所学知识可知:春秋战国时期铁器牛耕的推广和使用,农业得以深耕细作,生产力得到提高,促进了新的生产关系出现,新兴地主阶级的势力增强。公元前356年,秦孝公任用商鞅主持变法。商鞅变法使秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦统一全国奠定了基础。

(2)根据材料二,结合所学知识分析可知:南宋时期南方的赋税比北宋时期的明显增加,而北方的的明显减少,说明了南宋时期经济重心转移到南方;出现这一变化的主要原因是北人南迁带来大量劳动力,先进的生产工具,生产技术和生产经验;南方自然条件优越;南方社会安定。

(3)根据所学知识可知:清朝时的票号专门经营汇兑,放货和存款业务;山西的商帮属于晋商。

(4)开放性设问,结合铁器牛耕的推广和使用、商鞅变法、经济重心南移、清朝时的票号,围绕“促进经济发展的因素”作答,言之成理即可。如:先进技术、政府政策、人才引进、充足劳动力等。

17.(1)以民为本。贞观之治。科举制。

(2)开元盛世。忆昔开元全盛日。表现:农业发展;商业繁荣;社会安定;边疆巩固。

(3)因为,这一时期是中国政治经济的高峰;国力强盛;奠定了中国版图;出现了总结性的科技巨著;统一的多民族国家进一步巩固和发展;因此说这一时期是“古代盛世的顶峰”。但是这一时期,皇权高度膨胀;实行特务统治;加强思想控制,大兴文字狱;实行闭关锁国政策;与先进文明之间的差距拉大;因此这一时期又是“落日的余晖”。

(4)国家统一,政治清明;社会稳定,文化繁荣;经济发展,国力强盛;贤能皇帝的统治;实行开明的民族政策和开放的对外政策等。

【详解】

(1)根据“君,舟也;人,水也,水能载舟,亦能覆舟”可知,体现了以民为本。根据所学可知,唐太宗时期开创了贞观之治的盛世局面。根据所学可知,唐太宗通过科举制,将“天下英雄”纳入“毂”中。

(2)根据“忆昔开元全盛日”得出开元盛世。诗句:忆昔开元全盛日。表现:根据“四方丰检”得出农业发展;根据“城镇商铺林立,客商如云”得出商业繁荣;根据“丁壮之夫,不识兵器”得出社会安定;根据“安西诸国悉平为郡县,置开远门,或地万余里”得出边疆巩固。

(3)根据“康乾盛世创造了中国政治、经济实力的空前高峰”得出这一时期是中国政治经济的高峰;国力强盛;根据“建立起一个版图空前广大而且稳定的大一统帝国”得出奠定了中国版图;统一的多民族国家进一步巩固和发展;根据所学,还可从出现了总结性的科技巨著等;说明这一时期是“古代盛世的顶峰”。根据“与先进文明之间的差距拉大”得出与先进文明之间的差距拉大;根据“中国传统帝制的最后一抹斜阳”得出皇权高度膨胀;根据所学知识,还可从实行特务统治;加强思想控制;实行闭关锁国政策等说明这一时期又是“落日的余晖”。

(4)综合材料和所学,可从国家统一;社会稳定;文化繁荣;经济发展;贤能皇帝的统治;实行开明的民族政策和开放的对外政策等角度分析总结。

【点睛】

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源