大象版(2017秋)科学三年级下册 2.2 点亮小灯泡 教案

文档属性

| 名称 | 大象版(2017秋)科学三年级下册 2.2 点亮小灯泡 教案 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 151.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 大象版(2017秋) | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2022-04-14 20:46:42 | ||

图片预览

文档简介

点亮小灯泡

【教学分析】

《点亮小灯泡》是小学科学学科传统的(教学内容)。但以往的教学会满足于引导学生能够把小灯泡点亮而停止探究的脚步而不再进一步去探索其中的原理——闭合回路。在本次公布的修订版课程标准中,强调了引导学生构建科学概念的重要性。基于探究构建科学概念和基于科学概念开展科学探究已成为现在小学科学教学的主流思想。因此,教材在设计这一内容时也着重突出了“点亮小灯泡”之后对电路原理的探索。本课教学将引导学生对所有能够点亮小灯泡的连接方式进行比较分析,引导学生自己发现其中的闭合回路。

【教学目标】

1.知道一个基本电路的组成要素;知道开关的功能;知道常用电器的工作需要一个闭合回路。

2.体验“尝试——发现”的探究过程,培养学生敢于尝试,肯于实践,乐于思考的科学精神。

3.经历对实验数据进行整理分析的过程,培养学生处理信息和分析概括、得出结论的能力。培养学生乐于合作和交流的科学态度。

【教学重难点】

自主探索连接简单电路让小灯泡亮起来,发现闭合回路。

【教学过程】

一、提出问题

师:上一课通过学习,我们已经知道了电是一种能量,它使用方便快捷,只要轻轻一按开关,各种电器就能工作起来,非常方便!这里面到底藏着怎样的奥秘呢?想不想一探究竟?

生:想!

师:今天我们就一起来揭开这个谜底。

二、研究电路器材,为概念建构铺垫基础

(一)观察灯泡结构

师:(取出一枚小灯泡)看,老师给大家带来了什么?

师:观察一下它的外部构造,看看它有哪几部分组成?分别由什么材料做成的?(板书:“观察”)

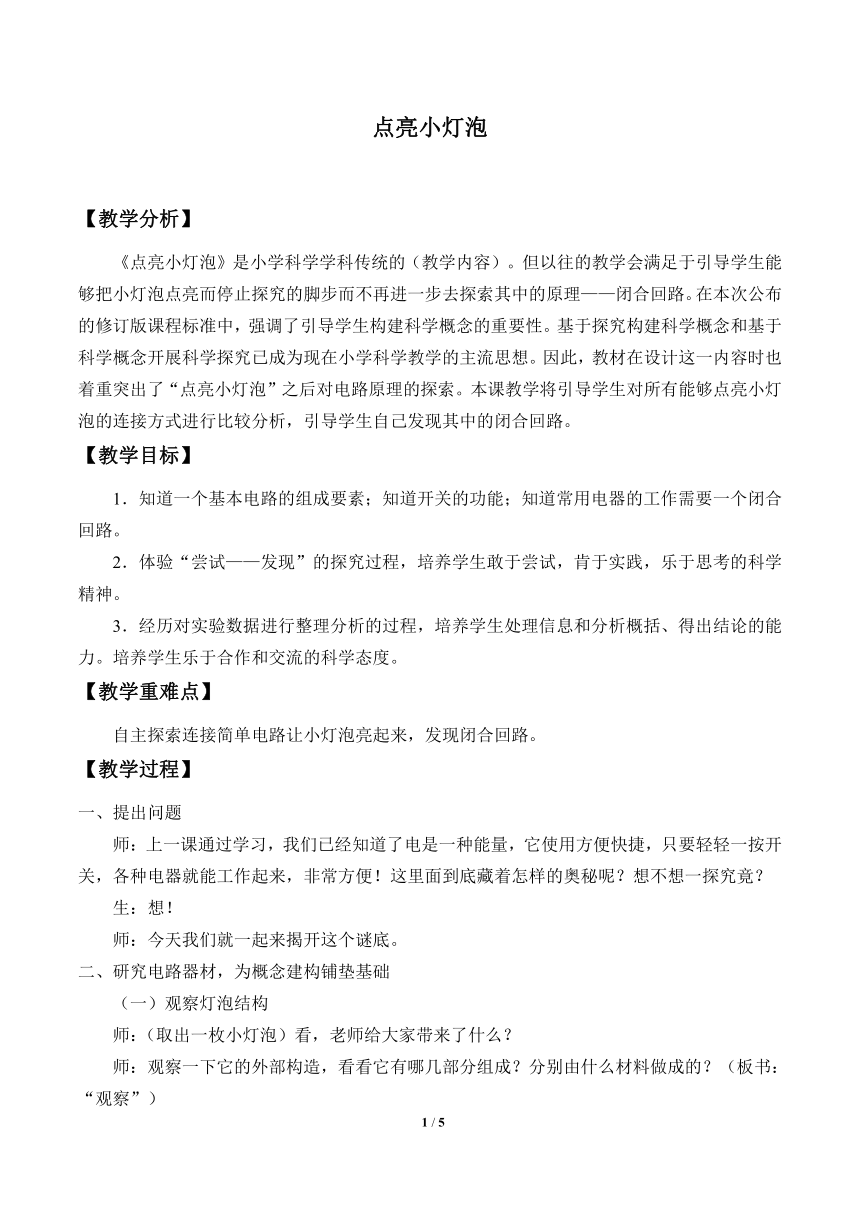

师:就这么简单的小东西也能发光?再来看看它肚子里有什么,它们是怎样相连的?(出示灯泡内部结构图)

师:知道小灯泡的内部结构之后,如果让你把它连到电路中,你准备连在它的什么部位?

(认识灯泡的内部结构是后续学习发现和理解闭合回路的关键。)

(二)观察电池

师:(拿出一节电池)知道电池有什么用吗?你觉得它有什么特殊的地方吗?(有正极和负极)

师:知道正极和负极有什么作用吗?(向电路输送电的连接点)

师:请在电池上找出正极和负极。

三、尝试连接电路,为概念建构搜集例证

(一)布置实验任务

师:有了电池、小灯泡,再加上一根导线,你能让小灯泡亮起来吗?

师:老师也相信你们一定能,不过动手之前,老师还有三点温馨提示:(课件出示下列文字)

1.不断尝试:想一想,做一做,更多地尝试不同的连接方式;(出示板书:尝试)

2.及时记录:把自己尝试过的连接都记录到记录纸上,并在能点亮的灯泡上画上光芒;并把它画到展示纸上贴到黑板上来展示;

3.小组合作:小组合作,共同完成。

(按照以往探究的程式,实验之前必有一个较为详尽的猜想环节,并且至少要“猜出”一个正确的猜想,才能保证后面的实验验证能够得出正确结论。笔者也尝试过这样的教学,但多次试教显示,要让学生一下子想到连接一个闭合线路并不像我们大人所想的那么简单。绝大多数学生一开始都认为只要用一根导线把灯泡和电池连一下就能让灯泡亮起来。只有在老师的反复追问和牵引下,才有学生能够想到连接闭合线路。显然,老师一再追问,一再牵引的“猜想”过程就已经暗示哪个“猜想”是正确的。这大大降低了后续实验的挑战性和趣味性。为什么不让孩子们直接去尝试呢?尝试的过程必然也是一个思考过程。这样连不行,他们自然会思考换一种连接方式。只有经历过失败,成功才会更加令人激动和鼓舞。于是,在这个环节,我忽略了实验前的猜想环节,而是直接布置学生去“不断尝试”。这种尝试可能会花费更多的时间,但这样做会给孩子们留下更多自主探索的时间和空间。同时“在尝试中探索”也是科学研究的一种方式,我们有必要让学生经历之。)

(二)分组实验,自主尝试连接电路

教师巡视,适时提醒连接成功的小组把连接图贴到黑板上。提醒学生无论有没有成功,都尽可能多地去尝试更多的连接方式。

(把成功的连接方式贴到黑板上,其实就已经是整理实验数据的开始。)

四、整理分析数据,建构电路概念

(一)基于正例,发现规律

师:几乎所有的小组都成功了,下面请大家把(实验器材)放回原处,然后用身体语言告诉我,你们已经完成了!

师:用30秒钟观察一下你们的研究成果(示意看黑板上的连接图)!

师:有补充吗?(有补充的请把实验记录继续贴到前面来)

师:有没有不能点亮的连接混在里面?(有争议的挑出来,待会儿再专题讨论。)

师:再看一看这些所有能点亮的连接,有什么发现吗?

师:为了能更好地发现其中的奥秘,我们一起把这些记录单整理一下吧!(出示板书:“整理”)

师:为了表达起来更方便一些,我们把小灯泡金属外壳所在的连接点用字母A来表示,底部金属触点用字母B来表示。

(集体逐一观察后发现,孩子们会惊奇地发现,所有成功连接其实只有两种连接方法:一种是“+连A\-连B”,另一种是“+连B\-连A”)

(此处重点培养学生整理数据、处理信息的能力。引导学生学习用数学符号来处理信息,然后再对数据进行分类整理。)

2.描画电路,发现“闭合回路”

师:为什么这样连就能点亮呢?这样连接到底形成了一个怎样的电路呢?看来我们有必要观察小灯泡的内部并进行进一步的分析。(出示板书:“分析”)(出示下图)

师:电经过了一个怎样的路线!我们一起伸出手指来描摹一下。

师:你们有什么新的发现?

师:同学们真聪明。原来这样连接在电池正、负极之间形成了一个从电池正极出发,经过用电器,再回到电池负极的闭合线路,科学上把它称作“闭合回路”。正是有了这样的闭合回路,电才有了流动的通路,从而产生电流。当电流通过用电器时,用电器就开始工作了。

与学生共同讨论、总结,逐步把讨论结果表达成如下板书:

师:下面,我们再来看一下这个完整过程。(播放电路电流动画,感悟电流概念)

(先用成功的案例来发现规律,然后再用失败的案例来反证。这是这节课核心的探究思路,也是本教学设计的创新之处。此处重点培养学生分析数据得出结论的能力。)

(二)利用反例,反证概念

师:通过刚才的研究我们发现,所有成功的连接方式都形成了闭合回路,那么其他连接方式,特别是没有成功的连接方式是否也存在“闭合回路”呢?下面,我们再回过来看一下我们刚才实验中还尝试过的其他一些连接方式,来看一看它们有没有形成闭合回路。

选几个不同的连接方式,逐一进行分析,最终确认:只有连成闭合回路时才能点亮小灯泡。

(此处其实是对刚刚建立的“闭合回路”概念的一个“证伪”的过程。即利用实验中的其他连接方案,特别是没有点亮小灯泡的失败连接作为反例来试图推翻(反证)刚刚建立的关于“闭合回路”的结论。如无法推翻,则进一步确认了该结论。)

五、运用概念解决问题,检测学习成果

1.了解开关作用,解答课堂开始提出的问题

师:通过刚才的研究,我们进一步确认了只有把用电器连接在电池的正负极形成闭合回路才能让用电器工作起来。但在实际生活中,我们却很少让一个用电器永远处于工作状态,而是根据需要时而工作,时而停止,我们有什么办法来控制电路呢?(装开关)

师:同学们真聪明,老师这里就有一个开关模型,你们能分析一下它是怎样控制电路的吗?

(此处解答课堂一开始提出的问题。)

2.分析电路故障,检测概念掌握情况

师:同学们都很棒,这么快就掌握了电路的基本原理。下面老师就请大家来当一回小电工,来帮助小明看看它的台灯可能出了什么故障?(出示下面的文字)

天黑了,小明准备做作业,可是台灯不亮了?这是怎么回事?你能利用今天所学的知识来推测一下可能发生了什么故障吗?

(学以致用,这是一道开放的情境分析题,答案不唯一,但都利用了本课所学的电路概念或知识,所以也是对本课学习效果的检测。)

六、反思学习成果,梳理探究历程

师:时间过得真快,马上就要下课了,我们一起来回顾一下所学的内容。我们今天学习知道了哪些知识?

师:我们今天是怎样学到这些知识的?(引导学生回顾本课的研究过程:观察、尝试、整理、分析、总结、应用……)

(课标明确要求学生要“能在教师指导下对自己的探究过程、方法和结论进行反思”。此处引导学生进行反思,不仅是落实课标要求,更是学生梳理探究思路,学会自主探究的必要环节。)

课堂最后进行安全提醒:家用交流电超过人体所能承受的安全电压,不可直接拿来做实验,请注意安全!

5 / 5

【教学分析】

《点亮小灯泡》是小学科学学科传统的(教学内容)。但以往的教学会满足于引导学生能够把小灯泡点亮而停止探究的脚步而不再进一步去探索其中的原理——闭合回路。在本次公布的修订版课程标准中,强调了引导学生构建科学概念的重要性。基于探究构建科学概念和基于科学概念开展科学探究已成为现在小学科学教学的主流思想。因此,教材在设计这一内容时也着重突出了“点亮小灯泡”之后对电路原理的探索。本课教学将引导学生对所有能够点亮小灯泡的连接方式进行比较分析,引导学生自己发现其中的闭合回路。

【教学目标】

1.知道一个基本电路的组成要素;知道开关的功能;知道常用电器的工作需要一个闭合回路。

2.体验“尝试——发现”的探究过程,培养学生敢于尝试,肯于实践,乐于思考的科学精神。

3.经历对实验数据进行整理分析的过程,培养学生处理信息和分析概括、得出结论的能力。培养学生乐于合作和交流的科学态度。

【教学重难点】

自主探索连接简单电路让小灯泡亮起来,发现闭合回路。

【教学过程】

一、提出问题

师:上一课通过学习,我们已经知道了电是一种能量,它使用方便快捷,只要轻轻一按开关,各种电器就能工作起来,非常方便!这里面到底藏着怎样的奥秘呢?想不想一探究竟?

生:想!

师:今天我们就一起来揭开这个谜底。

二、研究电路器材,为概念建构铺垫基础

(一)观察灯泡结构

师:(取出一枚小灯泡)看,老师给大家带来了什么?

师:观察一下它的外部构造,看看它有哪几部分组成?分别由什么材料做成的?(板书:“观察”)

师:就这么简单的小东西也能发光?再来看看它肚子里有什么,它们是怎样相连的?(出示灯泡内部结构图)

师:知道小灯泡的内部结构之后,如果让你把它连到电路中,你准备连在它的什么部位?

(认识灯泡的内部结构是后续学习发现和理解闭合回路的关键。)

(二)观察电池

师:(拿出一节电池)知道电池有什么用吗?你觉得它有什么特殊的地方吗?(有正极和负极)

师:知道正极和负极有什么作用吗?(向电路输送电的连接点)

师:请在电池上找出正极和负极。

三、尝试连接电路,为概念建构搜集例证

(一)布置实验任务

师:有了电池、小灯泡,再加上一根导线,你能让小灯泡亮起来吗?

师:老师也相信你们一定能,不过动手之前,老师还有三点温馨提示:(课件出示下列文字)

1.不断尝试:想一想,做一做,更多地尝试不同的连接方式;(出示板书:尝试)

2.及时记录:把自己尝试过的连接都记录到记录纸上,并在能点亮的灯泡上画上光芒;并把它画到展示纸上贴到黑板上来展示;

3.小组合作:小组合作,共同完成。

(按照以往探究的程式,实验之前必有一个较为详尽的猜想环节,并且至少要“猜出”一个正确的猜想,才能保证后面的实验验证能够得出正确结论。笔者也尝试过这样的教学,但多次试教显示,要让学生一下子想到连接一个闭合线路并不像我们大人所想的那么简单。绝大多数学生一开始都认为只要用一根导线把灯泡和电池连一下就能让灯泡亮起来。只有在老师的反复追问和牵引下,才有学生能够想到连接闭合线路。显然,老师一再追问,一再牵引的“猜想”过程就已经暗示哪个“猜想”是正确的。这大大降低了后续实验的挑战性和趣味性。为什么不让孩子们直接去尝试呢?尝试的过程必然也是一个思考过程。这样连不行,他们自然会思考换一种连接方式。只有经历过失败,成功才会更加令人激动和鼓舞。于是,在这个环节,我忽略了实验前的猜想环节,而是直接布置学生去“不断尝试”。这种尝试可能会花费更多的时间,但这样做会给孩子们留下更多自主探索的时间和空间。同时“在尝试中探索”也是科学研究的一种方式,我们有必要让学生经历之。)

(二)分组实验,自主尝试连接电路

教师巡视,适时提醒连接成功的小组把连接图贴到黑板上。提醒学生无论有没有成功,都尽可能多地去尝试更多的连接方式。

(把成功的连接方式贴到黑板上,其实就已经是整理实验数据的开始。)

四、整理分析数据,建构电路概念

(一)基于正例,发现规律

师:几乎所有的小组都成功了,下面请大家把(实验器材)放回原处,然后用身体语言告诉我,你们已经完成了!

师:用30秒钟观察一下你们的研究成果(示意看黑板上的连接图)!

师:有补充吗?(有补充的请把实验记录继续贴到前面来)

师:有没有不能点亮的连接混在里面?(有争议的挑出来,待会儿再专题讨论。)

师:再看一看这些所有能点亮的连接,有什么发现吗?

师:为了能更好地发现其中的奥秘,我们一起把这些记录单整理一下吧!(出示板书:“整理”)

师:为了表达起来更方便一些,我们把小灯泡金属外壳所在的连接点用字母A来表示,底部金属触点用字母B来表示。

(集体逐一观察后发现,孩子们会惊奇地发现,所有成功连接其实只有两种连接方法:一种是“+连A\-连B”,另一种是“+连B\-连A”)

(此处重点培养学生整理数据、处理信息的能力。引导学生学习用数学符号来处理信息,然后再对数据进行分类整理。)

2.描画电路,发现“闭合回路”

师:为什么这样连就能点亮呢?这样连接到底形成了一个怎样的电路呢?看来我们有必要观察小灯泡的内部并进行进一步的分析。(出示板书:“分析”)(出示下图)

师:电经过了一个怎样的路线!我们一起伸出手指来描摹一下。

师:你们有什么新的发现?

师:同学们真聪明。原来这样连接在电池正、负极之间形成了一个从电池正极出发,经过用电器,再回到电池负极的闭合线路,科学上把它称作“闭合回路”。正是有了这样的闭合回路,电才有了流动的通路,从而产生电流。当电流通过用电器时,用电器就开始工作了。

与学生共同讨论、总结,逐步把讨论结果表达成如下板书:

师:下面,我们再来看一下这个完整过程。(播放电路电流动画,感悟电流概念)

(先用成功的案例来发现规律,然后再用失败的案例来反证。这是这节课核心的探究思路,也是本教学设计的创新之处。此处重点培养学生分析数据得出结论的能力。)

(二)利用反例,反证概念

师:通过刚才的研究我们发现,所有成功的连接方式都形成了闭合回路,那么其他连接方式,特别是没有成功的连接方式是否也存在“闭合回路”呢?下面,我们再回过来看一下我们刚才实验中还尝试过的其他一些连接方式,来看一看它们有没有形成闭合回路。

选几个不同的连接方式,逐一进行分析,最终确认:只有连成闭合回路时才能点亮小灯泡。

(此处其实是对刚刚建立的“闭合回路”概念的一个“证伪”的过程。即利用实验中的其他连接方案,特别是没有点亮小灯泡的失败连接作为反例来试图推翻(反证)刚刚建立的关于“闭合回路”的结论。如无法推翻,则进一步确认了该结论。)

五、运用概念解决问题,检测学习成果

1.了解开关作用,解答课堂开始提出的问题

师:通过刚才的研究,我们进一步确认了只有把用电器连接在电池的正负极形成闭合回路才能让用电器工作起来。但在实际生活中,我们却很少让一个用电器永远处于工作状态,而是根据需要时而工作,时而停止,我们有什么办法来控制电路呢?(装开关)

师:同学们真聪明,老师这里就有一个开关模型,你们能分析一下它是怎样控制电路的吗?

(此处解答课堂一开始提出的问题。)

2.分析电路故障,检测概念掌握情况

师:同学们都很棒,这么快就掌握了电路的基本原理。下面老师就请大家来当一回小电工,来帮助小明看看它的台灯可能出了什么故障?(出示下面的文字)

天黑了,小明准备做作业,可是台灯不亮了?这是怎么回事?你能利用今天所学的知识来推测一下可能发生了什么故障吗?

(学以致用,这是一道开放的情境分析题,答案不唯一,但都利用了本课所学的电路概念或知识,所以也是对本课学习效果的检测。)

六、反思学习成果,梳理探究历程

师:时间过得真快,马上就要下课了,我们一起来回顾一下所学的内容。我们今天学习知道了哪些知识?

师:我们今天是怎样学到这些知识的?(引导学生回顾本课的研究过程:观察、尝试、整理、分析、总结、应用……)

(课标明确要求学生要“能在教师指导下对自己的探究过程、方法和结论进行反思”。此处引导学生进行反思,不仅是落实课标要求,更是学生梳理探究思路,学会自主探究的必要环节。)

课堂最后进行安全提醒:家用交流电超过人体所能承受的安全电压,不可直接拿来做实验,请注意安全!

5 / 5

同课章节目录

- 准备单元 比较液体的轻重

- 第一单元 小小建筑师

- 1 房子的变迁

- 2 从设计开始

- 3 选择材料

- 4 建造进行时

- 5 舒适的“家”

- 第二单元 电与我们的生活

- 1 生活离不开电

- 2 点亮小灯泡

- 3 控制电路

- 4 导体与绝缘体

- 5 安全用电

- 第三单元 植物的一生

- 1 植物资源知多少

- 2 播下希望的种子

- 3 茁壮成长

- 4 开放的花朵

- 5 硕果累累

- 6 植物种植展示会

- 第四单元 土壤,生命的家园

- 1 生机勃勃的土壤

- 2 土壤的成分

- 3 不一样的土壤

- 4 土壤与植物

- 5 保护土壤

- 第五单元 不一样的物体

- 1 不一样的物体

- 2 固体

- 3 液体

- 4 气体

- 5 混合的物体

- 6 变化的物体

- 反思单元 显微镜下的证据