人教版九年级化学下册第九单元溶液专题攻克试题(word版含解析)

文档属性

| 名称 | 人教版九年级化学下册第九单元溶液专题攻克试题(word版含解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 197.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2022-04-14 11:56:03 | ||

图片预览

文档简介

人教版九年级化学下册第九单元溶液专题攻克

考试时间:90分钟;命题人:化学教研组

考生注意:

1、本卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,满分100分,考试时间90分钟

2、答卷前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上

3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置,如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用涂改液、胶带纸、修正带,不按以上要求作答的答案无效。

第I卷(选择题 30分)

一、单选题(10小题,每小题3分,共计30分)

1、放入水中,能形成溶液的物质是

A.面粉 B.麻油 C.食盐 D.泥土

2、属于溶液的是

A.珍珠奶茶 B.生理盐水 C.蒸馏水 D.石灰浆

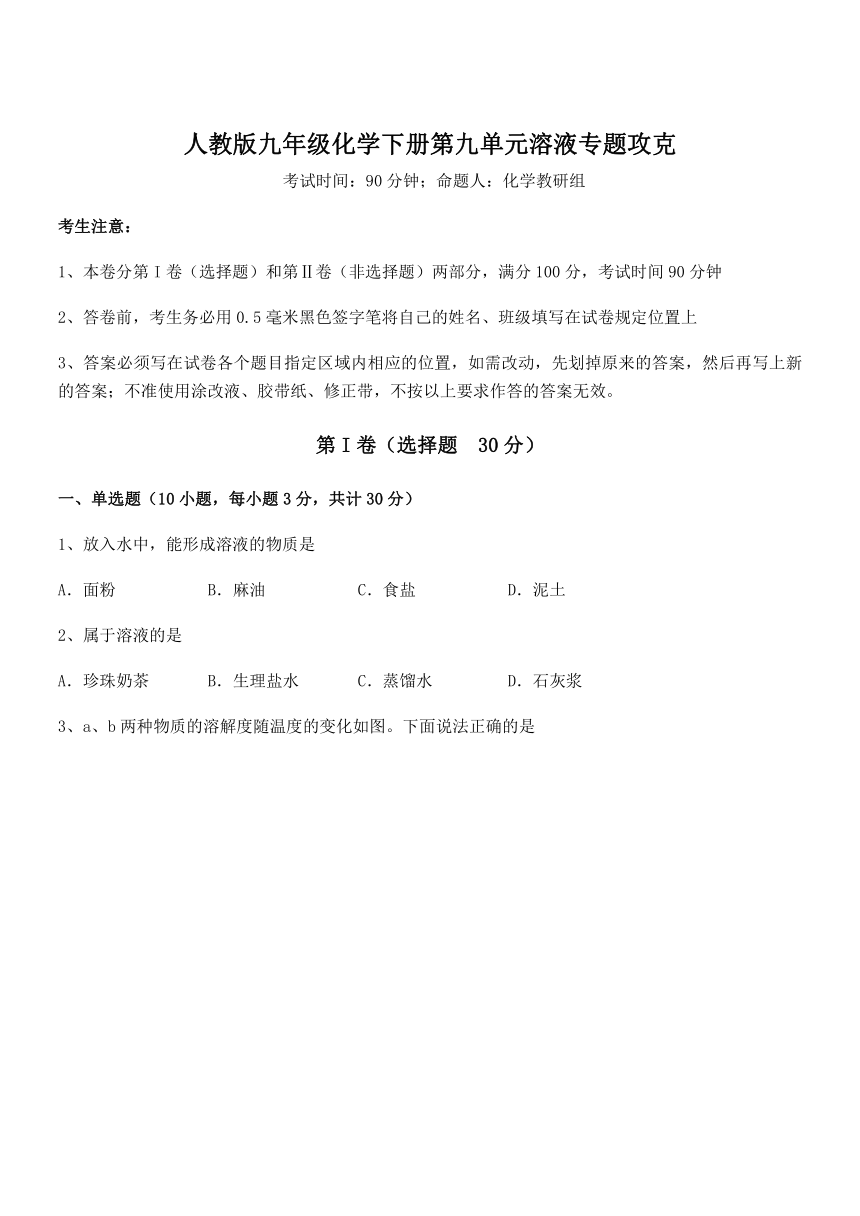

3、a、b两种物质的溶解度随温度的变化如图。下面说法正确的是

A.依据溶解度曲线可知,a的溶解度大于b

B.增加溶质都可将a、b的不饱和溶液转化成饱和溶液

C.b中含有少量a,最好用冷却热饱和溶液的方法提取b

D.P点表示该温度下,a、b的饱和溶液中溶质质量相等

4、溶液在我们生活中有着广泛的应用,下列物质不属于溶液的是

A.食盐水 B.冰水 C.碘酒 D.白醋

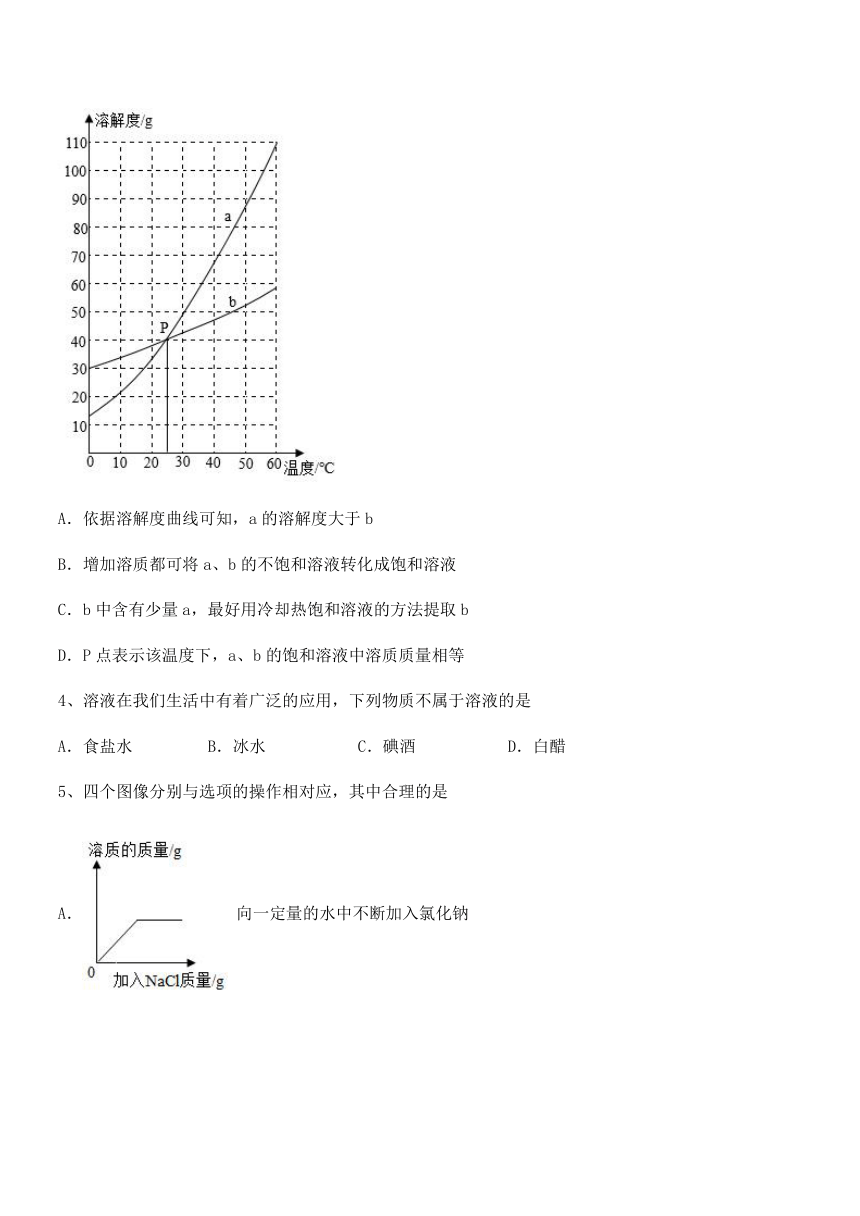

5、四个图像分别与选项的操作相对应,其中合理的是

A. 向一定量的水中不断加入氯化钠

B. 恒温蒸发氯化钠的饱和溶液

C. 双氧水与二氧化锰反应

D. 高温条件下一氧化碳还原化铜

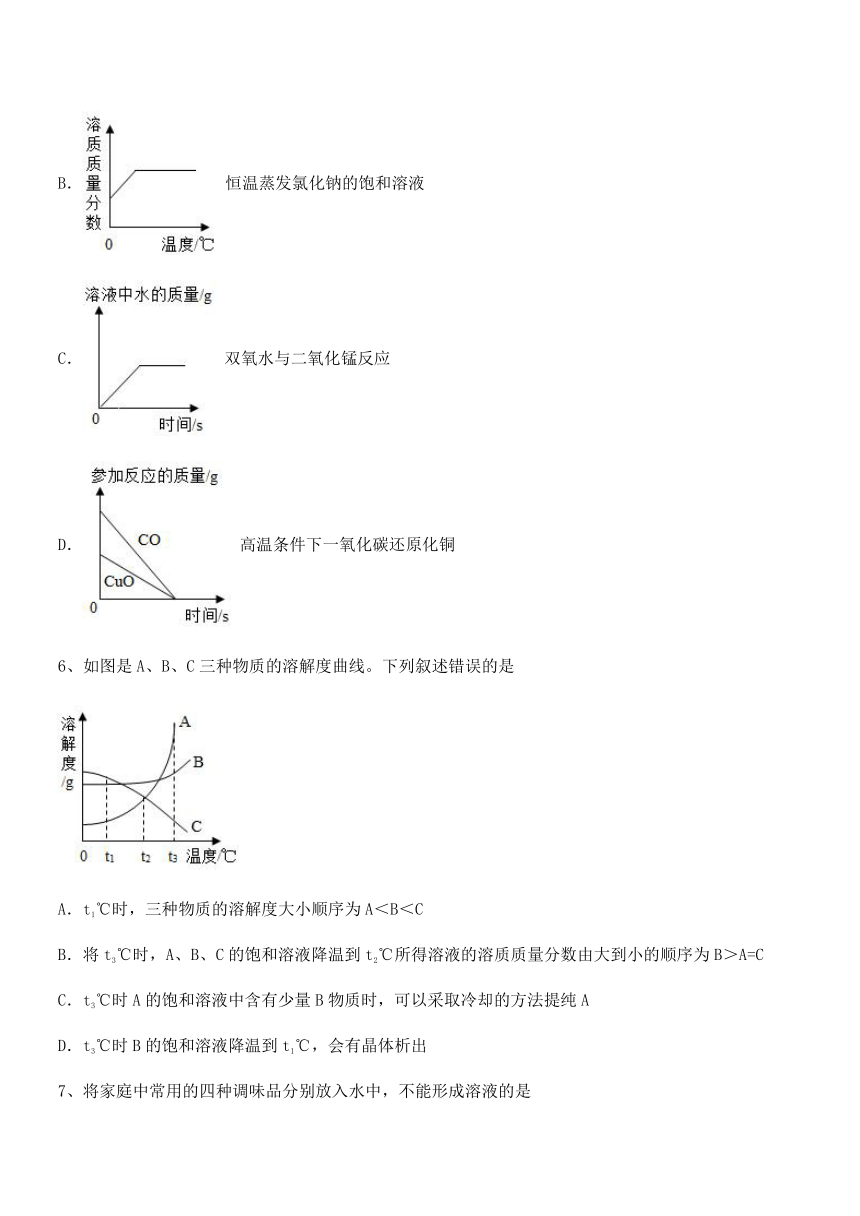

6、如图是A、B、C三种物质的溶解度曲线。下列叙述错误的是

A.t1℃时,三种物质的溶解度大小顺序为A<B<C

B.将t3℃时,A、B、C的饱和溶液降温到t2℃所得溶液的溶质质量分数由大到小的顺序为B>A=C

C.t3℃时A的饱和溶液中含有少量B物质时,可以采取冷却的方法提纯A

D.t3℃时B的饱和溶液降温到t1℃,会有晶体析出

7、将家庭中常用的四种调味品分别放入水中,不能形成溶液的是

A.白酒 B.花生油 C.蔗糖 D.食盐

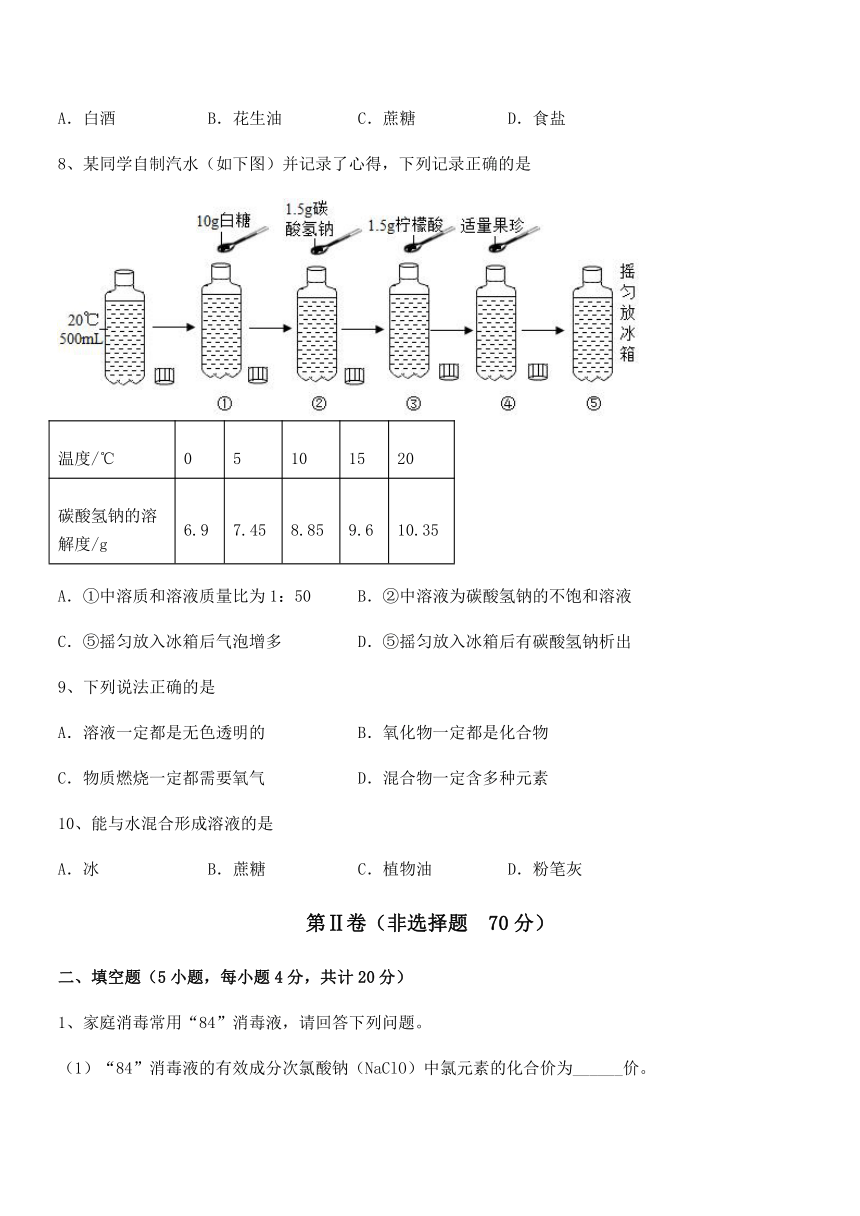

8、某同学自制汽水(如下图)并记录了心得,下列记录正确的是

温度/℃ 0 5 10 15 20

碳酸氢钠的溶解度/g 6.9 7.45 8.85 9.6 10.35

A.①中溶质和溶液质量比为1:50 B.②中溶液为碳酸氢钠的不饱和溶液

C.⑤摇匀放入冰箱后气泡增多 D.⑤摇匀放入冰箱后有碳酸氢钠析出

9、下列说法正确的是

A.溶液一定都是无色透明的 B.氧化物一定都是化合物

C.物质燃烧一定都需要氧气 D.混合物一定含多种元素

10、能与水混合形成溶液的是

A.冰 B.蔗糖 C.植物油 D.粉笔灰

第Ⅱ卷(非选择题 70分)

二、填空题(5小题,每小题4分,共计20分)

1、家庭消毒常用“84”消毒液,请回答下列问题。

(1)“84”消毒液的有效成分次氯酸钠(NaClO)中氯元素的化合价为______价。

(2)已知次氯酸钙和次氯酸钠的构成相似,次氯酸钠由钠离子(Na+)和次氯酸根离子(C1O-)构成,则次氯酸钙的化学式为______。

(3)Cl2常作自来水消毒剂,其实验室制法为:,X的化学式为______。

(4)水溶液在生产和生活中有着广泛的应用。冬天在汽车的水箱中加入少量乙二醇,可使水溶液的凝固点______,(填“升高”或“降低”或“不变”)以防止水结冰。

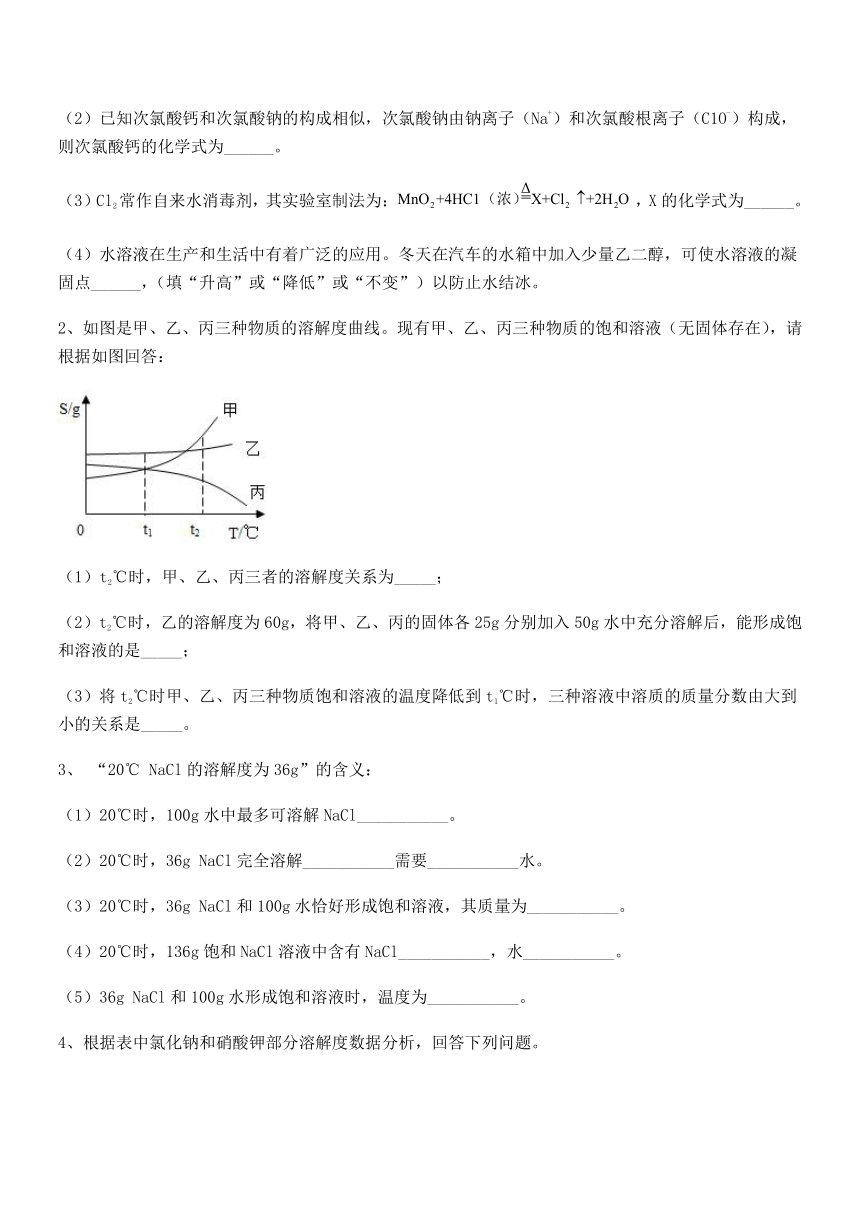

2、如图是甲、乙、丙三种物质的溶解度曲线。现有甲、乙、丙三种物质的饱和溶液(无固体存在),请根据如图回答:

(1)t2℃时,甲、乙、丙三者的溶解度关系为_____;

(2)t2℃时,乙的溶解度为60g,将甲、乙、丙的固体各25g分别加入50g水中充分溶解后,能形成饱和溶液的是_____;

(3)将t2℃时甲、乙、丙三种物质饱和溶液的温度降低到t1℃时,三种溶液中溶质的质量分数由大到小的关系是_____。

3、 “20℃ NaCl的溶解度为36g”的含义:

(1)20℃时,100g水中最多可溶解NaCl___________。

(2)20℃时,36g NaCl完全溶解___________需要___________水。

(3)20℃时,36g NaCl和100g水恰好形成饱和溶液,其质量为___________。

(4)20℃时,136g饱和NaCl溶液中含有NaCl___________,水___________。

(5)36g NaCl和100g水形成饱和溶液时,温度为___________。

4、根据表中氯化钠和硝酸钾部分溶解度数据分析,回答下列问题。

温度/℃ 0 10 20 30 40 50 60

溶解度/g NaCl 35.7 35.8 36.0 36.3 36.6 37.0 37.3

KNO3 13.3 20.9 31.6 45.8 63.9 85.5 110

(1)20℃时,氯化钠的溶解度是______g。

(2)硝酸钾的溶解度随温度的升高而______,与硝酸钾相比较,氯化钠的溶解度受温度变化影响______(填“较大”或“较小”)。

(3)20℃时,在100g水中加入40g硝酸钾,充分搅拌后,将溶液温度升高到30℃(不考虑水分蒸发),所得溶液是______(填“饱和溶液”或“不饱和溶液”)。

(4)海水晒盐利用的结晶方法是______,氯化钠适用这一方法结晶是因为______。

5、赏析溶解度曲线之美

(1)当______°C时,硝酸钾的溶解度等于氯化钾的溶解度。

(2)t1℃时,分别将25g硝酸钾和氯化钾加入到100g水中,充分溶解后形成饱和溶液的是______,其溶液的溶质质量分数为______。

(3)硝酸钾中混有少量的氯化钾,提纯硝酸钾的方法是______。

(4)t3℃时,将200g硝酸钾饱和溶液、100g硝酸钾饱和溶液、100g氯化钾饱和溶液分别恒温蒸发等质量的水,析出晶体(不含结晶水)质量分别为m1、m2、m3,则m1、m2、m3的关系为______(用“>”、“=”或”<”表示)。

(5)某小组进行实验,X物质是硝酸钾或氯化钾中的一种,说法正确的是______。

A.X物质是氯化钾 B.溶质的质量分数②>③>①

C.只有烧杯③中上层清液是饱和溶液 D.烧杯③中析出固体质量为25g

三、计算题(5小题,每小题5分,共计25分)

1、某年全国人大和政协会议使用了一种含碳酸钙的“石头纸”:为测定其中碳酸钙的含量,课外活动小组的同学称取24g“石头纸”样品(杂质不溶于水也不与稀盐酸反应)。向其中逐渐加入100g稀盐酸,所用稀盐酸的质量与剩余固体的质量关系如图所示,请根据图中的数据进行计算。

(1)“石头纸”样品中碳酸钙的质量为_____g;

(2)样品与100g稀盐酸充分反应后产生二氧化碳的质量为多少?

(3)计算所用稀盐酸中溶质的质量分数。(请根据化学方程式写出完整的计算步骤)

2、为测定实验室中某稀硫酸的溶质质量分数,化学兴趣小组的同学进行了如图所示实验。请根据图示信息计算:(相对原子质量:H-1,S-32,O-16)

(1)实验中产生氢气的质量是_____g。

(2)求稀硫酸的溶质质量分数______。(结果保留一位小数)

3、实验室有一瓶含有杂质并且部分变质的氢氧化钠样品(其中杂质不含钠元素也不溶于水)。实验小组同学进行了如下实验:

请回答下列问题:

(1)上述实验过程中发生反应的化学方程式_____。

(2)根据已知条件列出样品中参加反应的物质质量(X)的比例式_____。

(3)此样品中未变质的氢氧化钠的质量分数为_____。

(4)将反应后溶液蒸发21.8g水,所得溶液中溶质的质量分数为_____。

(5)将最终所得溶液加水进行稀释,需要的仪器有:烧杯、玻璃棒、_____。

4、根据所学知识回答下列问题:

(1)要配置质量分数为4%的氯化钠溶液100g来选种,需要氯化钠的质量为___________,水的质量为___________。

(2)如果对100g 4%的NaCl溶液进行如下处理,求所得溶液中溶质质量分数。(假设每次增加的溶质皆完全溶解。以下各题要求写出计算过程,结果精确到0.1%)

①蒸发10g水,所得溶液的溶质质量分数是多少?___________

②增加5g氯化钠后,所得溶液的溶质质量分数是多少?___________

③增加5g氯化钠和5g水后,所得溶液的溶质质量分数是多少?___________

5、20℃时,将200g10%的氢氧化钠溶液变为20%的氢氧化钠溶液,

(1)若蒸发,需要蒸发掉多少克水?

(2)若加溶质,需要加入多少克氢氧化钠?(请写出计算步骤)

四、实验探究(5小题,每小题5分,共计25分)

1、仔细阅读下面的探究实验信息,回答相关问题。

Ⅰ(实验目的)探究溶解过程中,溶液温度的变化情况。

Ⅱ(查阅资料)

(1)物质溶解于水的过程包括吸收热量(Q吸)的扩散过程和放出热量(Q放)的水合过程。

(2)实验条件下,水的凝固点为0℃、沸点为100℃。

Ⅲ(提出猜想)物质溶解过程中,溶液的温度可能升高或降低或不变。

Ⅳ(实验探究)某探究小组的同学设计了如图所示的两种方案。在图2所示方案中,每次加入物质b之前均使用温度计控制热水温度,使之保持在99℃。

Ⅴ(实验结论)

(3)图1所示实验中,若加入物质a后,发现玻璃片与烧杯底部之间的水结冰,说明溶液的温度___________(填“升高”或“降低”或“不变”,下同)。

(4)图2所示实验中,若加入物质b后,热水会突然沸腾,说明溶液的温度___________。

Ⅵ(拓展实验)按照图3所示进行实验。若物质c为NaOH,则U型管内的左边液面将___________(填“高于”或“低于”或“等于”)右边液面;若U型管内的液面位置变化与之相反,则物质c为___________(填序号)。

①CaO ②NH4NO3 ③浓H2SO4

Ⅶ(反思交流)

(5)该小组的同学进一步就物质溶解过程中溶液温度变化的原因展开了讨论,分析得出:若Q吸___________Q放(填“>”或“<”或“=”,下同),则溶液温度升高;若Q吸与Q放的相对大小与之相反,则溶液温度降低

(6)在图2所示方案中,小张同学对实验现象很感兴趣,他继续向热水中加入相同质量的物质b,又看到沸腾现象,至烧杯中出现固体物质后,再继续加入相同质量的物质b,就看不到沸腾现象。请解释不再产生沸腾现象的原因___________。

2、设计实验、动手操作、观察现象、记录信息、提炼证据、进行推理、形成结论是化学学习的重要方法。

(1)学习化学概念“饱和溶液”——实验“KNO3溶于水”

(实验用品)KNO3(研磨处理)、水、玻璃棒、三脚架、石棉网、酒精灯、烧杯等。

(实验探究)在室温20℃下,向小烧杯中加入20mL水,按下表中设计的操作步骤进行实验。

实验序号 实验步骤 实验现象 实验推理 实验结论

I 加入2gKNO3,搅拌 全部溶解 不一定形成饱和溶液 在一定温度下,一定量水中不能无限制地溶解溶质

Ⅱ 再加入5gKNO3,搅拌 部分溶解 _____

Ⅲ 加热,搅拌 _____ 不一定形成饱和溶液 KNO3的溶解度随温度的升高而_____

Ⅳ 再加入5gKNO3,搅拌 全部溶解 不一定形成饱和溶液

Ⅴ 放在冷水的大烧杯中冷 析出晶体 一定形成饱和溶液 KNO3可用_____的方法结晶 增加溶剂的质量,可将饱和溶液转化为不饱和溶液

Ⅵ _____,搅拌 全部溶解 一定形成不饱和溶液

(实验反思)

①KNO3预先研磨处理的目的是_____。

②实验步骤_____(填实验序号,下同)中KNO3的溶质质量分数最大。

③比较实验步骤 _____中观察到的实验现象,经分析推理,可得出将KNO3饱和溶液转化为不饱和溶液的另一种方法,即升高饱和溶液的温度。

3、某化学兴趣小组对金属的性质做了如下探究,请你参与:某化学兴趣小组为探究铁、铜、锌、银的金属活动性顺序,设计了如图所示的实验(其中金属均已打磨,且其形状、大小相同;所用盐酸的溶质质量分数、用量也相同)。

(1)试管②中化学方程式:____,试管②得出结论是金属活动性______。

(2)比较①③两支试管现象中______的不同,可判断出铁的活动性弱于锌。

(3)通过上述实验,仍不能判断出四种金属的活动性顺序,若增加一个如图试管④所示的实验可判断出四种金属的活动性顺序,其中金属A是______,溶液B是______ 。

(4)运用“变量法”设计对比方案是某化学研究的重要方法。上述实验对比观察①③两支试管判断出两种金属的活动性强弱,控制的实验条件除了金属的体积、溶液的体积、溶质质量分数以外,还控制了___相同。

(5)某同学看到试管②中溶液变成蓝色后,为节约金属将铜片取出,此时溶液中可能含有的溶质是 ___ ,经过思考他设计如下实验进行验证。

实验操作 实验现象 结论

取2mL溶液于试管中,加入______ _____________ 溶液中含有这种溶质

该同学认为试管②中废液直接排放会造成水污染,他向试管中加入______进行处理,不仅消除了污染还回收了金属。

4、同学们在实验室用下图装置制取氧气。

(1)加热高锰酸钾时,试管口略向下倾斜的原因是 ______ 。

实验后,同学们发现沾有高锰酸钾的白抹布洗完晾干后变为棕褐色。

(查阅资料)

草酸溶液能将棕褐色物质除去。

(提出问题)

哪些因素能加快草酸除去棕褐色物质的速率?

(进行实验)

将均匀染有棕褐色的抹布剪成大小相同的小布条进行实验

实验 编号 实验1 20℃ 水 实验2 20℃ 0.5%草酸溶液 实验3 20℃ 0.25%草酸溶液 实验4 20℃ 0.125%草酸溶液 实验5 30℃ 0.25%草酸溶液 实验6 40℃ 0.25%草酸溶液

现象 颜色 没有褪去 70秒后 颜色褪去 98秒后 颜色褪去 150秒后 颜色褪去 51秒后 颜色褪去 40秒后 颜色褪去

(解释与结论)

(2)配制200g溶质质量分数为 0.5%的草酸溶液,需要草酸的质量为 ______ 。

(3)实验1的目的是 ______ 。

(4)证明升高温度能加快草酸除去棕褐色物质的速率,需要对比 ______ (填实验序号)。

(5)由实验2、3、4可以得出的结论是 ______ 。

(反思与评价)

(6)实验后,同学们查资料得知抹布上的棕褐色物质为二氧化锰,请你设计实验方案进行验证 ______ 。

5、为了研究物质的溶解现象,进行如下探究活动。

探究I:将足量的碳酸钠、氯化钠和硝酸钾三种物质分别溶解在一定量的水中,溶解过程的温度变化如下图所示。

探究II:

实验 ① ② ③

现象 固体溶解, 形成紫红色溶液 固体溶解,形成紫红色溶液 固体几乎不溶解

探究III: 探究过程如下图所示:

回答下列问题:

(1)探究I中,溶解过程放出热量的物质是 __________ 。

(2)对探究II中实验现象进行分析,需要做的对比是 ________ 。分析得出的结论之一是 __________ 。

(3)探究III中,所得溶液一定属于饱和溶液的是 __________ 。通过该探究得出的结论是 __________ (答一点即可)。

(4)在上述探究的基础上,同学们想通过探究,比较食盐和氯化铵在水中的溶解度大小,探究方案应该是 __________ 。

-参考答案-

一、单选题

1、C

【详解】

A、面粉不能溶解在水中,不能形成溶液,故选项A不符合题意;

B、麻油不能溶解在水中,不能形成溶液,故选项B不符合题意;

C、食盐能溶解在水中,能形成溶液,故选项C符合题意;

D、米兔不能溶解在水中,不能形成溶液,故选项D不符合题意。

故选:C。

【点睛】

2、B

【分析】

溶液是一种或几种物质分散到另一种物质里形成的均一的、稳定的混合物。

【详解】

A、珍珠奶茶中含有不溶性固体小颗粒,没有均一性和稳定性,属于悬浊液,不是溶液;

B、生理盐水即氯化钠的水溶液,是具有均一性和稳定性的混合物,生理盐水属于溶液;

C、蒸馏水是纯净物,具有均一性和稳定性,但不是混合物,不是溶液;

D、石灰浆属于混合物,但不具有均一性和稳定性,属于悬浊液,不是溶液 ;

故选B。

3、B

【详解】

A、由于温度未知,所以a、b的溶解度不能比较,选项A错误;

B、将a、b的不饱和溶液转化成饱和溶液可以采用增加溶质的方法,选项B正确;

C、b的溶解度受温度的影响较小,故当b中含有少量a时,可采用蒸发结晶的方法提纯b,选项C错误;

D、P点表示25℃ 时,a、b的溶解度相等,故等质量的两种物质的饱和溶液中含有溶质的质量相等,选项D错误。

故选:B。

4、B

【详解】

A、食盐水是食盐溶于水形成的均一、稳定的混合物,属于溶液;

B、冰是固态的水,冰水是由同种物质组成,属于纯净物,不属于溶液;

C、碘酒是碘溶于酒精形成的均一、稳定的混合物,属于溶液;

D、白醋是醋酸溶于水形成的均一、稳定的混合物,属于溶液。

故选B。

5、A

【详解】

A、向一定量的水中不断加入氯化钠,溶质的质量不断增加,直到溶液饱和,不能再溶解氯化钠,此时溶质质量不再改变,溶质质量变化趋势是先增后不变,故选项正确;

B、恒温蒸发氯化钠的饱和溶液,溶解度不变,饱和溶液的溶质质量分数不变,故选项错误;

C、双氧水与二氧化锰反应过程中会产生水,但原本双氧水里就有水,溶液中水的质量起点不为零,故选项错误;

D、高温条件下一氧化碳还原化铜,每28份质量的一氧化碳与80份质量的氧化铜反应,氧化铜反应消耗的质量大于一氧化碳,故选项错误。

故选:A。

6、B

【分析】

【详解】

A、根据A、B、C三种物质的溶解度曲线可知,t1℃对应点的C曲线最高,A曲线最低,所以三种物质的溶解度大小顺序为A<B<C,选项正确,不符合题意;

B、t2℃时,A、B、C的饱和溶液其溶质质量分数B>A=C,由A、B、C的溶解度曲线图可知,将t3℃时,A、B、C的饱和溶液降温到t2℃时,A、B仍为饱和溶液,C变成不饱和溶液,故将t3℃时,A、B、C的饱和溶液降温到t2℃所得溶液的溶质质量分数由大到小的顺序为B>A>C,选项错误,符合题意;

C、A的溶解度随温度的变化较大,可采用降温(冷却)结晶的方法提纯,所以t3℃时A的饱和溶液中含有少量B物质时,可采取冷却的方法提纯A,选项正确,不符合题意;

D、B的溶解度随温度的升高而增大,所以t3℃时B的饱和溶液降温到t1℃时,会有晶体析出,选项正确,不符合题意。

故选B。

7、B

【详解】

A、白酒中主要成分是酒精,酒精与水互溶,故白酒加入水中能形成溶液,A不符合题意;

B、花生油难溶于水,加入水中形成乳浊液,不能形成溶液,B符合题意;

C、蔗糖易溶于水,加入水中能形成溶液,C不符合题意;

D、食盐易溶于水,加入水中能形成溶液,D不符合题意。

故选B。

8、B

【详解】

A. ①中溶质的质量为10g,溶剂的质量为500g,溶液的质量为510g,则①中溶质和溶液质量比为10g:510g,即1:51,不符合题意;

B. 由表格数据可知,20℃时,碳酸氢钠的溶解度为10.35g,即100g水中最多溶解10.35g碳酸氢钠,则20℃时,500g水中最多溶解51.75g,而②中500g水中加入的是1.5g碳酸氢钠,所以②中溶液为碳酸氢钠的不饱和溶液,符合题意;

C. ⑤摇匀放入冰箱后,因温度降低,气体在水中的溶解度增大,气泡减少,不符合题意;

D. 由表格数据可知, 0℃时,碳酸氢钠的溶解度为6.9g,即100g水中最多溶解6.9g碳酸氢钠,则0℃时,500g水中最多溶解34.5g碳酸氢钠,而题中500g水中加入的是1.5g碳酸氢钠,则⑤摇匀放入冰箱后不会有碳酸氢钠析出,不符合题意。

故选B。

9、B

【详解】

A、硫酸铜溶液是蓝色的,不是无色的,故A选项错误;

B、氧化物是由两种元素组成且含有氧元素的化合物,所以氧化物一定是化合物,故B选项正确;

C、钠在氯气中能燃烧,这一燃烧过程不需要氧气,故C选项错误;

D、同一种元素可以组成不同种单质,如氧元素可以组成氧气和臭氧两种物质,这两种物质混合在一起是混合物,但只含有一种元素,故D选项错误;

故选B。

10、B

【详解】

A、冰是固态的水,冰水混合物只由水一种物质组成,属于纯净物,不能形成溶液,不符合题意;

B、蔗糖能溶于水,形成均一、稳定的溶液,符合题意;

C、植物油不溶于水,只能以小液滴的形式悬浮于液体里,形成乳浊液,不符合题意;

D、粉笔灰不溶于水,只能以固体小颗粒的形式悬浮于液体里,形成悬浊液,不符合题意。

故选B。

二、填空题

1、

(1)+1

(2)Ca(ClO)2

(3)MnCl2

(4)降低

【解析】

(1)

NaClO中钠元素化合价为正一价、氧元素化合价为负二价,设氯元素化合价为x,化合物中正负化合价代数和为零;则(+1)+ x +(-2)=0,x=+1。

(2)

次氯酸钙中1个钙离子带2个单位正电荷,1个次氯酸根离子带1个单位负电荷,故化学式为Ca(ClO)2。

(3)

化学反应前后原子种类数目不变,反应前锰、氧、氢、氯原子数目分别为1、2、4、4,反应后锰、氧、氢、氯原子数目分别为0、2、4、2,X的化学式为MnCl2。

(4)

水箱中加入少量乙二醇,可使水溶液的凝固点降低以防止水结冰。

2、

(1)甲>乙>丙

(2)丙

(3)乙>甲>丙

【分析】

(1)

从图像中可以看出,t2℃时,甲、乙、丙三者的溶解度关系为:甲>乙>丙。

(2)

t2℃时,乙的溶解度为60g,而此时甲的溶解度大于乙的溶解度,即在t2℃时,100g水中最多溶解60g乙,至少溶解60g甲,则50g水最多溶解30g乙,甲溶解大于30g,因此甲、乙达不到饱和;从图像可以看出,t2℃时,丙溶解度近似于乙的的溶解度的一半,此时50g水溶解丙物质的质量应该在15g左右,所以此温度下,25g丙不能完全溶解在50g水中,所以能形成饱和溶液的是丙,故填:丙。

(3)

因为降温后,甲和乙的溶解度都减小了,所以降温至t1℃后,甲、乙两种物质仍为饱和溶液,此时乙的溶解度大于甲的溶解度,所以此时甲、乙饱和溶液的溶质质量分数比较大小为:乙>甲;降温后,丙的溶解度变大了,所以降温至t1℃后,丙溶液变为不饱和溶液,但在t1℃时,甲和丙的溶解度相等,所以此时甲的饱和溶液的溶质质量分数比丙的不饱和溶液的大,所以此时三种溶液中溶质的质量分数由大到小的关系是:乙>甲>丙,故填:乙>甲>丙。

3、

(1)36g

(2) 达到饱和 100g

(3)136g

(4) 36g 100g

(5)20℃

【详解】

在一定温度下,某固态物质在100g溶剂里达到饱和状态时所溶解的质量叫该物质的溶解度。“20℃ NaCl的溶解度为36g”的含义:

①20℃时,100g水中最多可溶解NaCl的质量为36g;

②20℃时,36g NaCl完全溶解达到饱和时,需要100g水;

③20℃时,36g NaCl和100g水恰好形成饱和溶液,其溶液质量为136g;

④20℃时,136g饱和NaCl溶液中,含有NaCl的质量为36g,水的质量为100g;

⑤36g NaCl和100g水形成饱和溶液时,温度为20℃。

4、

(1)36.0

(2) 增大 较小

(3)不饱和

(4) 蒸发结晶 氯化钠的溶解度受温度影响变化不大

【解析】

(1)

根据题目中的表格可知,200℃时,氯化钠的溶解度是36.0g,故填36.0;

(2)

根据题目中的表格可知温度越高硝酸钾的溶解度越大,因此硝酸钾的溶解度随温度的升高而增大,而氯化钠的溶解度受温度影响变化较小;

(3)

20℃时,硝酸钾的溶解度为31.6g,因此在100g水中加入40g硝酸钾,充分搅拌后,得到的为硝酸钾的饱和溶液,溶液中有8.4g硝酸钾固体不溶,升温至30℃时,硝酸钾的溶解度变为45.8g,剩余的8.4g硝酸钾固体全部溶解,溶液为不饱和溶液;

(4)

由于氯化钠的溶解度受温度影响变化不大,因此氯化钠结晶的方法为蒸发结晶法,海水晒盐利用的结晶方法即为蒸发结晶。

5、

(1)t2

(2) 硝酸钾3 20%

(3)降温结晶(或冷却热饱和溶液)

(4)m1=m2>m3

(5)D

【解析】

(1)

分析溶解度曲线图可知,硝酸钾和氯化钾的溶解度曲线在t2°C时相交,说明t2°C时,硝酸钾的溶解度等于氯化钾的溶解度。

(2)

t1℃时,硝酸的溶解度是25g,氯化钾的溶解度是35g,故该温度下,分别将25g硝酸钾和氯化钾加入到100g水中,充分溶解后形成饱和溶液的是硝酸钾溶液,其溶液的溶质质量分数为。

(3)

硝酸钾的溶解度随温度的升高而增大,且受温度变化影响较大,氯化钾的溶解度也随温度的升高而增大,但其受温度变化影响较小。若硝酸钾中混有少量的氯化钾时,可通过冷却热的硝酸钾饱和溶液的方法来提纯硝酸钾,此时大部分硝酸钾会结晶析出,而氯化钾则会留在滤液中。故填:降温结晶(或冷却热饱和溶液)。

(4)

m1=m2,因为该温度下硝酸钾饱和溶液的溶质的质量分数相同,则恒温蒸发等质量的水时,析出的硝酸钾晶体的质量相等。又知该温度下,硝酸钾的溶解度大于氯化钾的溶解度,即说明该温度下硝酸钾的饱和溶液比氯化钾的饱和溶液溶质的质量分数大,故恒温蒸发等质量的水时,析出的硝酸钾晶体更大。即m1=m2>m3。

(5)

A、t3℃时,②中的溶液中溶剂的质量是100g,溶液中含有的溶质的质量为50g,此时溶液中没有析出晶体,说明该温度下,该物质的溶解度一定大于50g,已知该温度下硝酸钾的溶解度是82g,氯化钾的溶解度是40g,故该物质为硝酸钾,此选项表述不正确;

B、①蒸发100g水后得到②,此时无晶体析出,故②比①溶质的质量分数大;②降温析出晶体后得到③,故②比③溶质的质量分数大;t1℃时①中的溶液中溶剂的质量是200g,溶质的质量是50g,通过A中的分析可知该物质是硝酸钾,已知硝酸钾在t1℃时的溶解度是25g,故说明此溶液为硝酸钾在t1℃的饱和溶液,③也是硝酸钾在③t1℃时的饱和溶液,故两溶液中溶质的质量分数相同,即②>③=①,此选项表述不正确;

C、根据B中的分析可知,①中的溶液也是饱和溶液,故此选项表述不正确;

D、根据A中的分析可知该物质是硝酸钾,已知③中溶剂的质量是100g,又知t1℃时硝酸钾的溶解度是25g,故100g溶剂中溶解的硝酸钾的质量是25g,即析出的固体的质量是50g-25g=25g,此选项表述正确。

故选D。

三、计算题

1、

(1)20

(2)解:设样品与100g稀盐酸充分反应后产生二氧化碳的质量为x

x=8.8g

答:样品与100g稀盐酸充分反应后产生二氧化碳的质量为8.8g

(3)解:设所用稀盐酸中溶质的质量分数为y

y=18.25%

答:所用稀盐酸中溶质的质量分数为18.25%

【分析】

(1)

向样品中加入稀盐酸,碳酸钙和稀盐酸反应生成氯化钙、二氧化碳和水,最后剩余固体的质量为杂质的质量,故“石头纸”样品中碳酸钙的质量为:24g-4g=20g;

(2)

见答案;

(3)

见答案。

2、

(1)0.4

(2)设100g稀硫酸中硫酸质量为x

x=19.6g

实验中所用稀硫酸溶质的质量分数是:

答:实验中所用稀硫酸溶质的质量分数是19.6%。

【解析】

(1)

根据质量守恒定律,生成氢气的质量等于100g+15g-114.6g=0.4g

(2)

根据所产生的氢气的质量,利用化学方程式可以计算出参加反应的硫酸的质量为19.6g,再根据参加反应硫酸的质量计算出稀硫酸的质量分数,详见答案。

3、

(1)2NaOH +CO2=Na2CO3+H2O

(2)

解:参加反应的二氧化碳的质量为:124.4g-120g=4.4g,

设参加反应的氢氧化钠的质量为X。

(3)

解得:X=8g,则样品中未变质的氢氧化钠的质量分数为:=40%

(4)

样品中碳酸钠的质量为:20g-8g-2.6g=9.4g。

设反应生成碳酸钠的质量为y。

,y=10.6g

将反应后溶液蒸发21.8g水,所得溶液中溶质的质量分数为:=20%。

答:所得溶液中溶质的质量分数为20%。

(5)量筒

【解析】

(1)

上述实验过程中,通入二氧化碳发生反应的化学方程式为:

2NaOH +CO2=Na2CO3+H2O

(2)

见答案

(3)

见答案

(4)

见答案

(5)

将最终所得溶液加水进行稀释,需要量取液体的体积,然后在烧杯中进行稀释,并用玻璃棒搅拌,所以需要的仪器有:烧杯、玻璃棒、量筒。

4、

(1) 4g 96g

(2) 蒸发10g水后,溶质的质量分数为:100%≈4.4% 增加5g氯化钠后溶质的质量分数为:100%≈8.6% 增加5g氯化钠和5g水后,溶质的质量分数为:100%≈8.2%

【分析】

本题是根据溶质质量分数公式进行计算,, ,。

(1)

将100g4%的NaCl溶液中含氯化钠的质量为:100g×4%=4g;含有水的质量为:100g﹣4g=96g。

(2)

①蒸发10g水后,溶质质量不变,溶液质量减少10g,详解见答案。

②增加5g氯化钠后溶质和溶液的质量都增加了5g,详解见答案。

③增加5g氯化钠和5g水后,溶质质量增加了5g,溶液质量增加了10g,详解见答案。

5、

(1)解:根据蒸发水前后溶质的质量不变,

设需要蒸发掉水的质量为x,

答:需要蒸发掉水的质量为100g。

(2)设需要加入氢氧化钠的质量为y,

答:需要加入氢氧化钠的质量为25g。

【解析】

(1)

见答案;

(2)

见答案。

四、实验探究

1、降低 升高 低于 ② < 溶液达到饱和状态,再继续加入相同质量的物质b,不再溶解放热

【详解】

Ⅴ.若加入物质a后,发现玻璃片与烧杯底部之间的水结冰,说明溶液的温度下降。

若加入物质b后,热水会突然沸腾,说明溶液的温度升高。

Ⅵ.若物质c为NaOH,氢氧化钠溶于水放热,装置内的气压升高,则U型管内的左边液面将低于右边液面;

若U型管内的液面位置变化与之相反,则物质c溶于水吸热,①CaO和水反应放出大量的热,②NH4NO3溶于水吸热,③浓H2SO4溶于水放出大量的热,故选②。

Ⅶ.(5)若Q吸<Q放,则溶液温度升高;故填:<;若Q吸=Q放,则溶液温度不变;

(6)继续向热水中加入相同质量的物质b,又看到沸腾现象,至烧杯中出现固体物质后,说明溶液达到饱和状态,再继续加入相同质量的物质b,不再溶解放热,因此就看不到沸腾现象。

2、一定形成饱和溶液 全部溶解 升高 降温 加入过量的水 增大接触面积,加速溶解 Ⅳ Ⅱ和Ⅲ

【详解】

实验探究:

(1)Ⅱ再加入5g KNO3,搅拌,只部分溶解,所以一定形成饱和溶液;

Ⅲ加热搅拌后,实验推理结果是不一定形成饱和溶液,则实验现象应为溶质全部溶解;由Ⅱ和Ⅳ的实验现象可知,KNO3的溶解度随温度升高而升高;

实验Ⅴ说明,降低温度可以使KNO3溶解度降低,晶体析出,KNO3可用降温的方法结晶;加入过量的水可以使溶质全部溶解,将饱和溶液转化为不饱和溶液。

实验反思:

①KNO3预先研磨处理,可以增大接触面积,加速溶解。

②实验I-Ⅳ中,溶剂质量相同,实验步骤Ⅳ中溶质含量最高,溶质质量分数最大,实验步骤Ⅴ中降温析出晶体,溶质质量减小,与Ⅳ相比,溶质质量分数减小,Ⅵ中加入溶剂,溶剂质量增多,溶质质量分数比Ⅳ小,故实验步骤Ⅳ中KNO3的溶质质量分数最大;

③由实验步骤Ⅱ和Ⅲ可知,升高温度能提高KNO3的溶解度,将KNO3饱和溶液转化为不饱和溶液。

3、 Cu>Ag 产生气泡的快慢 Fe 硫酸铜溶液 溶液的种类 稀盐酸 生成白色沉淀 铁粉

【详解】

(1)铜与硝酸银反应生成银和硝酸铜,反应的方程式为:.由该实验可知,铜比银活泼。

(2)铁与锌均可以与稀盐酸反应,但是反应的剧烈程度不同,即冒出气泡的剧烈程度不同。

(3)①②③实验中不能得出铁和铜的活动性,故可以将铁加入到硫酸铜溶液中。

(4)除了控制题中的条件外,还要将溶液的种类控制相同。

(5)铜与硝酸银反应生成了硫酸铜,硝酸银可能反应完全,也可能没有反应完,故可能含有的溶质是硝酸银,一定含有的溶质是硝酸铜。硝酸银中的银离子可以与氯离子反应生成氯化银沉淀,故可以加入稀盐酸,如有白色沉淀生成,则说明有硝酸银。铁比银和铜都活泼,故可以加入金属铁来置换铜和银。

4、防止冷凝水回流,试管炸裂 1g 空白对照,证明水不能使棕褐色布条褪色 3、5、6 其他条件相同时,草酸浓度增大能加快草酸除去棕褐色物质的速率 取棕褐色布条放入试管中,加入过氧化氢溶液,观察是否产生气泡。或取少量二氧化锰粉末于试管中,加入草酸溶液,观察黑色固体是否逐渐消失

【详解】

(1)加热高锰酸钾时,试管口略向下倾斜的原因是防止冷凝水回流,试管炸裂;

(2)配制200g溶质质量分数为 0.5%的草酸溶液,需要草酸的质量=200g×0.5%=1g;

(3)实验1的目的是空白对照,证明水不能使棕褐色布条褪色;

(4)证明升高温度能加快草酸除去棕褐色物质的速率,草酸的浓度相同,温度不相同,需要对比3、5、6;

(5)实验2、3、4中,其他条件相同,草酸的浓度不相同,可以得出的结论是其他条件相同时,草酸浓度增大能加快草酸除去棕褐色物质的速率;

(6)二氧化锰能加快过氧化氢分解速率,过氧化氢与二氧化锰混合会产生气泡;根据实验探究可知,草酸溶液能与二氧化锰反应。验证抹布上的棕褐色物质为二氧化锰的方法是取棕褐色布条放入试管中,加入过氧化氢溶液,观察是否产生气泡。或取少量二氧化锰粉末于试管中,加入草酸溶液,观察黑色固体是否逐渐消失。

【点睛】

对于多因素(多变量)的问题,常常采用控制因素(变量)的方法,把多因素的问题变成多个单因素的问题。每一次只改变其中的某一个因素,而控制其余几个因素不变,从而研究被改变的这个因素对事物的影响,分别加以研究,最后再综合解决。

5、碳酸钠 将①③、②③分别对比 其他条件相同时,高锰酸钾在水中的溶解能力比在汽油中强 BDE 硝酸钾的溶解能力随温度升高而增大 20oC时,各取100g水于两只烧杯中,分别逐渐加入氯化铵/食盐,至不再溶解,称量两溶液的质量,溶液质量越大,该物质的溶解度越大。

【详解】

(1)探究I中,溶解过程放出热量的物质是碳酸钠。

(2)对探究II中实验现象进行分析,需要将①③对比,对比分析得出其他条件相同时,碘在汽油中的溶解能力比高锰酸钾强;②③对比分析得出其他条件相同时,高锰酸钾在水中的溶解能力比在汽油中强;得出的结论之一故填其他条件相同时,高锰酸钾在水中的溶解能力比在汽油中强。

(3)探究III中,所得溶液BD均有固体剩余,E恰好完全溶解,一定属于饱和溶液的是BDE。通过该探究得出的结论是硝酸钾的溶解能力随温度升高而增大。

(4)在上述探究的基础上,同学们想通过探究,比较食盐和氯化铵在水中的溶解度大小,探究方案应该是20oC时,各取100g水于两只烧杯中,分别逐渐加入氯化铵和食盐,至不再溶解,称量两溶液的质量,溶液质量越大,该物质的溶解度越大。

考试时间:90分钟;命题人:化学教研组

考生注意:

1、本卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,满分100分,考试时间90分钟

2、答卷前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上

3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置,如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用涂改液、胶带纸、修正带,不按以上要求作答的答案无效。

第I卷(选择题 30分)

一、单选题(10小题,每小题3分,共计30分)

1、放入水中,能形成溶液的物质是

A.面粉 B.麻油 C.食盐 D.泥土

2、属于溶液的是

A.珍珠奶茶 B.生理盐水 C.蒸馏水 D.石灰浆

3、a、b两种物质的溶解度随温度的变化如图。下面说法正确的是

A.依据溶解度曲线可知,a的溶解度大于b

B.增加溶质都可将a、b的不饱和溶液转化成饱和溶液

C.b中含有少量a,最好用冷却热饱和溶液的方法提取b

D.P点表示该温度下,a、b的饱和溶液中溶质质量相等

4、溶液在我们生活中有着广泛的应用,下列物质不属于溶液的是

A.食盐水 B.冰水 C.碘酒 D.白醋

5、四个图像分别与选项的操作相对应,其中合理的是

A. 向一定量的水中不断加入氯化钠

B. 恒温蒸发氯化钠的饱和溶液

C. 双氧水与二氧化锰反应

D. 高温条件下一氧化碳还原化铜

6、如图是A、B、C三种物质的溶解度曲线。下列叙述错误的是

A.t1℃时,三种物质的溶解度大小顺序为A<B<C

B.将t3℃时,A、B、C的饱和溶液降温到t2℃所得溶液的溶质质量分数由大到小的顺序为B>A=C

C.t3℃时A的饱和溶液中含有少量B物质时,可以采取冷却的方法提纯A

D.t3℃时B的饱和溶液降温到t1℃,会有晶体析出

7、将家庭中常用的四种调味品分别放入水中,不能形成溶液的是

A.白酒 B.花生油 C.蔗糖 D.食盐

8、某同学自制汽水(如下图)并记录了心得,下列记录正确的是

温度/℃ 0 5 10 15 20

碳酸氢钠的溶解度/g 6.9 7.45 8.85 9.6 10.35

A.①中溶质和溶液质量比为1:50 B.②中溶液为碳酸氢钠的不饱和溶液

C.⑤摇匀放入冰箱后气泡增多 D.⑤摇匀放入冰箱后有碳酸氢钠析出

9、下列说法正确的是

A.溶液一定都是无色透明的 B.氧化物一定都是化合物

C.物质燃烧一定都需要氧气 D.混合物一定含多种元素

10、能与水混合形成溶液的是

A.冰 B.蔗糖 C.植物油 D.粉笔灰

第Ⅱ卷(非选择题 70分)

二、填空题(5小题,每小题4分,共计20分)

1、家庭消毒常用“84”消毒液,请回答下列问题。

(1)“84”消毒液的有效成分次氯酸钠(NaClO)中氯元素的化合价为______价。

(2)已知次氯酸钙和次氯酸钠的构成相似,次氯酸钠由钠离子(Na+)和次氯酸根离子(C1O-)构成,则次氯酸钙的化学式为______。

(3)Cl2常作自来水消毒剂,其实验室制法为:,X的化学式为______。

(4)水溶液在生产和生活中有着广泛的应用。冬天在汽车的水箱中加入少量乙二醇,可使水溶液的凝固点______,(填“升高”或“降低”或“不变”)以防止水结冰。

2、如图是甲、乙、丙三种物质的溶解度曲线。现有甲、乙、丙三种物质的饱和溶液(无固体存在),请根据如图回答:

(1)t2℃时,甲、乙、丙三者的溶解度关系为_____;

(2)t2℃时,乙的溶解度为60g,将甲、乙、丙的固体各25g分别加入50g水中充分溶解后,能形成饱和溶液的是_____;

(3)将t2℃时甲、乙、丙三种物质饱和溶液的温度降低到t1℃时,三种溶液中溶质的质量分数由大到小的关系是_____。

3、 “20℃ NaCl的溶解度为36g”的含义:

(1)20℃时,100g水中最多可溶解NaCl___________。

(2)20℃时,36g NaCl完全溶解___________需要___________水。

(3)20℃时,36g NaCl和100g水恰好形成饱和溶液,其质量为___________。

(4)20℃时,136g饱和NaCl溶液中含有NaCl___________,水___________。

(5)36g NaCl和100g水形成饱和溶液时,温度为___________。

4、根据表中氯化钠和硝酸钾部分溶解度数据分析,回答下列问题。

温度/℃ 0 10 20 30 40 50 60

溶解度/g NaCl 35.7 35.8 36.0 36.3 36.6 37.0 37.3

KNO3 13.3 20.9 31.6 45.8 63.9 85.5 110

(1)20℃时,氯化钠的溶解度是______g。

(2)硝酸钾的溶解度随温度的升高而______,与硝酸钾相比较,氯化钠的溶解度受温度变化影响______(填“较大”或“较小”)。

(3)20℃时,在100g水中加入40g硝酸钾,充分搅拌后,将溶液温度升高到30℃(不考虑水分蒸发),所得溶液是______(填“饱和溶液”或“不饱和溶液”)。

(4)海水晒盐利用的结晶方法是______,氯化钠适用这一方法结晶是因为______。

5、赏析溶解度曲线之美

(1)当______°C时,硝酸钾的溶解度等于氯化钾的溶解度。

(2)t1℃时,分别将25g硝酸钾和氯化钾加入到100g水中,充分溶解后形成饱和溶液的是______,其溶液的溶质质量分数为______。

(3)硝酸钾中混有少量的氯化钾,提纯硝酸钾的方法是______。

(4)t3℃时,将200g硝酸钾饱和溶液、100g硝酸钾饱和溶液、100g氯化钾饱和溶液分别恒温蒸发等质量的水,析出晶体(不含结晶水)质量分别为m1、m2、m3,则m1、m2、m3的关系为______(用“>”、“=”或”<”表示)。

(5)某小组进行实验,X物质是硝酸钾或氯化钾中的一种,说法正确的是______。

A.X物质是氯化钾 B.溶质的质量分数②>③>①

C.只有烧杯③中上层清液是饱和溶液 D.烧杯③中析出固体质量为25g

三、计算题(5小题,每小题5分,共计25分)

1、某年全国人大和政协会议使用了一种含碳酸钙的“石头纸”:为测定其中碳酸钙的含量,课外活动小组的同学称取24g“石头纸”样品(杂质不溶于水也不与稀盐酸反应)。向其中逐渐加入100g稀盐酸,所用稀盐酸的质量与剩余固体的质量关系如图所示,请根据图中的数据进行计算。

(1)“石头纸”样品中碳酸钙的质量为_____g;

(2)样品与100g稀盐酸充分反应后产生二氧化碳的质量为多少?

(3)计算所用稀盐酸中溶质的质量分数。(请根据化学方程式写出完整的计算步骤)

2、为测定实验室中某稀硫酸的溶质质量分数,化学兴趣小组的同学进行了如图所示实验。请根据图示信息计算:(相对原子质量:H-1,S-32,O-16)

(1)实验中产生氢气的质量是_____g。

(2)求稀硫酸的溶质质量分数______。(结果保留一位小数)

3、实验室有一瓶含有杂质并且部分变质的氢氧化钠样品(其中杂质不含钠元素也不溶于水)。实验小组同学进行了如下实验:

请回答下列问题:

(1)上述实验过程中发生反应的化学方程式_____。

(2)根据已知条件列出样品中参加反应的物质质量(X)的比例式_____。

(3)此样品中未变质的氢氧化钠的质量分数为_____。

(4)将反应后溶液蒸发21.8g水,所得溶液中溶质的质量分数为_____。

(5)将最终所得溶液加水进行稀释,需要的仪器有:烧杯、玻璃棒、_____。

4、根据所学知识回答下列问题:

(1)要配置质量分数为4%的氯化钠溶液100g来选种,需要氯化钠的质量为___________,水的质量为___________。

(2)如果对100g 4%的NaCl溶液进行如下处理,求所得溶液中溶质质量分数。(假设每次增加的溶质皆完全溶解。以下各题要求写出计算过程,结果精确到0.1%)

①蒸发10g水,所得溶液的溶质质量分数是多少?___________

②增加5g氯化钠后,所得溶液的溶质质量分数是多少?___________

③增加5g氯化钠和5g水后,所得溶液的溶质质量分数是多少?___________

5、20℃时,将200g10%的氢氧化钠溶液变为20%的氢氧化钠溶液,

(1)若蒸发,需要蒸发掉多少克水?

(2)若加溶质,需要加入多少克氢氧化钠?(请写出计算步骤)

四、实验探究(5小题,每小题5分,共计25分)

1、仔细阅读下面的探究实验信息,回答相关问题。

Ⅰ(实验目的)探究溶解过程中,溶液温度的变化情况。

Ⅱ(查阅资料)

(1)物质溶解于水的过程包括吸收热量(Q吸)的扩散过程和放出热量(Q放)的水合过程。

(2)实验条件下,水的凝固点为0℃、沸点为100℃。

Ⅲ(提出猜想)物质溶解过程中,溶液的温度可能升高或降低或不变。

Ⅳ(实验探究)某探究小组的同学设计了如图所示的两种方案。在图2所示方案中,每次加入物质b之前均使用温度计控制热水温度,使之保持在99℃。

Ⅴ(实验结论)

(3)图1所示实验中,若加入物质a后,发现玻璃片与烧杯底部之间的水结冰,说明溶液的温度___________(填“升高”或“降低”或“不变”,下同)。

(4)图2所示实验中,若加入物质b后,热水会突然沸腾,说明溶液的温度___________。

Ⅵ(拓展实验)按照图3所示进行实验。若物质c为NaOH,则U型管内的左边液面将___________(填“高于”或“低于”或“等于”)右边液面;若U型管内的液面位置变化与之相反,则物质c为___________(填序号)。

①CaO ②NH4NO3 ③浓H2SO4

Ⅶ(反思交流)

(5)该小组的同学进一步就物质溶解过程中溶液温度变化的原因展开了讨论,分析得出:若Q吸___________Q放(填“>”或“<”或“=”,下同),则溶液温度升高;若Q吸与Q放的相对大小与之相反,则溶液温度降低

(6)在图2所示方案中,小张同学对实验现象很感兴趣,他继续向热水中加入相同质量的物质b,又看到沸腾现象,至烧杯中出现固体物质后,再继续加入相同质量的物质b,就看不到沸腾现象。请解释不再产生沸腾现象的原因___________。

2、设计实验、动手操作、观察现象、记录信息、提炼证据、进行推理、形成结论是化学学习的重要方法。

(1)学习化学概念“饱和溶液”——实验“KNO3溶于水”

(实验用品)KNO3(研磨处理)、水、玻璃棒、三脚架、石棉网、酒精灯、烧杯等。

(实验探究)在室温20℃下,向小烧杯中加入20mL水,按下表中设计的操作步骤进行实验。

实验序号 实验步骤 实验现象 实验推理 实验结论

I 加入2gKNO3,搅拌 全部溶解 不一定形成饱和溶液 在一定温度下,一定量水中不能无限制地溶解溶质

Ⅱ 再加入5gKNO3,搅拌 部分溶解 _____

Ⅲ 加热,搅拌 _____ 不一定形成饱和溶液 KNO3的溶解度随温度的升高而_____

Ⅳ 再加入5gKNO3,搅拌 全部溶解 不一定形成饱和溶液

Ⅴ 放在冷水的大烧杯中冷 析出晶体 一定形成饱和溶液 KNO3可用_____的方法结晶 增加溶剂的质量,可将饱和溶液转化为不饱和溶液

Ⅵ _____,搅拌 全部溶解 一定形成不饱和溶液

(实验反思)

①KNO3预先研磨处理的目的是_____。

②实验步骤_____(填实验序号,下同)中KNO3的溶质质量分数最大。

③比较实验步骤 _____中观察到的实验现象,经分析推理,可得出将KNO3饱和溶液转化为不饱和溶液的另一种方法,即升高饱和溶液的温度。

3、某化学兴趣小组对金属的性质做了如下探究,请你参与:某化学兴趣小组为探究铁、铜、锌、银的金属活动性顺序,设计了如图所示的实验(其中金属均已打磨,且其形状、大小相同;所用盐酸的溶质质量分数、用量也相同)。

(1)试管②中化学方程式:____,试管②得出结论是金属活动性______。

(2)比较①③两支试管现象中______的不同,可判断出铁的活动性弱于锌。

(3)通过上述实验,仍不能判断出四种金属的活动性顺序,若增加一个如图试管④所示的实验可判断出四种金属的活动性顺序,其中金属A是______,溶液B是______ 。

(4)运用“变量法”设计对比方案是某化学研究的重要方法。上述实验对比观察①③两支试管判断出两种金属的活动性强弱,控制的实验条件除了金属的体积、溶液的体积、溶质质量分数以外,还控制了___相同。

(5)某同学看到试管②中溶液变成蓝色后,为节约金属将铜片取出,此时溶液中可能含有的溶质是 ___ ,经过思考他设计如下实验进行验证。

实验操作 实验现象 结论

取2mL溶液于试管中,加入______ _____________ 溶液中含有这种溶质

该同学认为试管②中废液直接排放会造成水污染,他向试管中加入______进行处理,不仅消除了污染还回收了金属。

4、同学们在实验室用下图装置制取氧气。

(1)加热高锰酸钾时,试管口略向下倾斜的原因是 ______ 。

实验后,同学们发现沾有高锰酸钾的白抹布洗完晾干后变为棕褐色。

(查阅资料)

草酸溶液能将棕褐色物质除去。

(提出问题)

哪些因素能加快草酸除去棕褐色物质的速率?

(进行实验)

将均匀染有棕褐色的抹布剪成大小相同的小布条进行实验

实验 编号 实验1 20℃ 水 实验2 20℃ 0.5%草酸溶液 实验3 20℃ 0.25%草酸溶液 实验4 20℃ 0.125%草酸溶液 实验5 30℃ 0.25%草酸溶液 实验6 40℃ 0.25%草酸溶液

现象 颜色 没有褪去 70秒后 颜色褪去 98秒后 颜色褪去 150秒后 颜色褪去 51秒后 颜色褪去 40秒后 颜色褪去

(解释与结论)

(2)配制200g溶质质量分数为 0.5%的草酸溶液,需要草酸的质量为 ______ 。

(3)实验1的目的是 ______ 。

(4)证明升高温度能加快草酸除去棕褐色物质的速率,需要对比 ______ (填实验序号)。

(5)由实验2、3、4可以得出的结论是 ______ 。

(反思与评价)

(6)实验后,同学们查资料得知抹布上的棕褐色物质为二氧化锰,请你设计实验方案进行验证 ______ 。

5、为了研究物质的溶解现象,进行如下探究活动。

探究I:将足量的碳酸钠、氯化钠和硝酸钾三种物质分别溶解在一定量的水中,溶解过程的温度变化如下图所示。

探究II:

实验 ① ② ③

现象 固体溶解, 形成紫红色溶液 固体溶解,形成紫红色溶液 固体几乎不溶解

探究III: 探究过程如下图所示:

回答下列问题:

(1)探究I中,溶解过程放出热量的物质是 __________ 。

(2)对探究II中实验现象进行分析,需要做的对比是 ________ 。分析得出的结论之一是 __________ 。

(3)探究III中,所得溶液一定属于饱和溶液的是 __________ 。通过该探究得出的结论是 __________ (答一点即可)。

(4)在上述探究的基础上,同学们想通过探究,比较食盐和氯化铵在水中的溶解度大小,探究方案应该是 __________ 。

-参考答案-

一、单选题

1、C

【详解】

A、面粉不能溶解在水中,不能形成溶液,故选项A不符合题意;

B、麻油不能溶解在水中,不能形成溶液,故选项B不符合题意;

C、食盐能溶解在水中,能形成溶液,故选项C符合题意;

D、米兔不能溶解在水中,不能形成溶液,故选项D不符合题意。

故选:C。

【点睛】

2、B

【分析】

溶液是一种或几种物质分散到另一种物质里形成的均一的、稳定的混合物。

【详解】

A、珍珠奶茶中含有不溶性固体小颗粒,没有均一性和稳定性,属于悬浊液,不是溶液;

B、生理盐水即氯化钠的水溶液,是具有均一性和稳定性的混合物,生理盐水属于溶液;

C、蒸馏水是纯净物,具有均一性和稳定性,但不是混合物,不是溶液;

D、石灰浆属于混合物,但不具有均一性和稳定性,属于悬浊液,不是溶液 ;

故选B。

3、B

【详解】

A、由于温度未知,所以a、b的溶解度不能比较,选项A错误;

B、将a、b的不饱和溶液转化成饱和溶液可以采用增加溶质的方法,选项B正确;

C、b的溶解度受温度的影响较小,故当b中含有少量a时,可采用蒸发结晶的方法提纯b,选项C错误;

D、P点表示25℃ 时,a、b的溶解度相等,故等质量的两种物质的饱和溶液中含有溶质的质量相等,选项D错误。

故选:B。

4、B

【详解】

A、食盐水是食盐溶于水形成的均一、稳定的混合物,属于溶液;

B、冰是固态的水,冰水是由同种物质组成,属于纯净物,不属于溶液;

C、碘酒是碘溶于酒精形成的均一、稳定的混合物,属于溶液;

D、白醋是醋酸溶于水形成的均一、稳定的混合物,属于溶液。

故选B。

5、A

【详解】

A、向一定量的水中不断加入氯化钠,溶质的质量不断增加,直到溶液饱和,不能再溶解氯化钠,此时溶质质量不再改变,溶质质量变化趋势是先增后不变,故选项正确;

B、恒温蒸发氯化钠的饱和溶液,溶解度不变,饱和溶液的溶质质量分数不变,故选项错误;

C、双氧水与二氧化锰反应过程中会产生水,但原本双氧水里就有水,溶液中水的质量起点不为零,故选项错误;

D、高温条件下一氧化碳还原化铜,每28份质量的一氧化碳与80份质量的氧化铜反应,氧化铜反应消耗的质量大于一氧化碳,故选项错误。

故选:A。

6、B

【分析】

【详解】

A、根据A、B、C三种物质的溶解度曲线可知,t1℃对应点的C曲线最高,A曲线最低,所以三种物质的溶解度大小顺序为A<B<C,选项正确,不符合题意;

B、t2℃时,A、B、C的饱和溶液其溶质质量分数B>A=C,由A、B、C的溶解度曲线图可知,将t3℃时,A、B、C的饱和溶液降温到t2℃时,A、B仍为饱和溶液,C变成不饱和溶液,故将t3℃时,A、B、C的饱和溶液降温到t2℃所得溶液的溶质质量分数由大到小的顺序为B>A>C,选项错误,符合题意;

C、A的溶解度随温度的变化较大,可采用降温(冷却)结晶的方法提纯,所以t3℃时A的饱和溶液中含有少量B物质时,可采取冷却的方法提纯A,选项正确,不符合题意;

D、B的溶解度随温度的升高而增大,所以t3℃时B的饱和溶液降温到t1℃时,会有晶体析出,选项正确,不符合题意。

故选B。

7、B

【详解】

A、白酒中主要成分是酒精,酒精与水互溶,故白酒加入水中能形成溶液,A不符合题意;

B、花生油难溶于水,加入水中形成乳浊液,不能形成溶液,B符合题意;

C、蔗糖易溶于水,加入水中能形成溶液,C不符合题意;

D、食盐易溶于水,加入水中能形成溶液,D不符合题意。

故选B。

8、B

【详解】

A. ①中溶质的质量为10g,溶剂的质量为500g,溶液的质量为510g,则①中溶质和溶液质量比为10g:510g,即1:51,不符合题意;

B. 由表格数据可知,20℃时,碳酸氢钠的溶解度为10.35g,即100g水中最多溶解10.35g碳酸氢钠,则20℃时,500g水中最多溶解51.75g,而②中500g水中加入的是1.5g碳酸氢钠,所以②中溶液为碳酸氢钠的不饱和溶液,符合题意;

C. ⑤摇匀放入冰箱后,因温度降低,气体在水中的溶解度增大,气泡减少,不符合题意;

D. 由表格数据可知, 0℃时,碳酸氢钠的溶解度为6.9g,即100g水中最多溶解6.9g碳酸氢钠,则0℃时,500g水中最多溶解34.5g碳酸氢钠,而题中500g水中加入的是1.5g碳酸氢钠,则⑤摇匀放入冰箱后不会有碳酸氢钠析出,不符合题意。

故选B。

9、B

【详解】

A、硫酸铜溶液是蓝色的,不是无色的,故A选项错误;

B、氧化物是由两种元素组成且含有氧元素的化合物,所以氧化物一定是化合物,故B选项正确;

C、钠在氯气中能燃烧,这一燃烧过程不需要氧气,故C选项错误;

D、同一种元素可以组成不同种单质,如氧元素可以组成氧气和臭氧两种物质,这两种物质混合在一起是混合物,但只含有一种元素,故D选项错误;

故选B。

10、B

【详解】

A、冰是固态的水,冰水混合物只由水一种物质组成,属于纯净物,不能形成溶液,不符合题意;

B、蔗糖能溶于水,形成均一、稳定的溶液,符合题意;

C、植物油不溶于水,只能以小液滴的形式悬浮于液体里,形成乳浊液,不符合题意;

D、粉笔灰不溶于水,只能以固体小颗粒的形式悬浮于液体里,形成悬浊液,不符合题意。

故选B。

二、填空题

1、

(1)+1

(2)Ca(ClO)2

(3)MnCl2

(4)降低

【解析】

(1)

NaClO中钠元素化合价为正一价、氧元素化合价为负二价,设氯元素化合价为x,化合物中正负化合价代数和为零;则(+1)+ x +(-2)=0,x=+1。

(2)

次氯酸钙中1个钙离子带2个单位正电荷,1个次氯酸根离子带1个单位负电荷,故化学式为Ca(ClO)2。

(3)

化学反应前后原子种类数目不变,反应前锰、氧、氢、氯原子数目分别为1、2、4、4,反应后锰、氧、氢、氯原子数目分别为0、2、4、2,X的化学式为MnCl2。

(4)

水箱中加入少量乙二醇,可使水溶液的凝固点降低以防止水结冰。

2、

(1)甲>乙>丙

(2)丙

(3)乙>甲>丙

【分析】

(1)

从图像中可以看出,t2℃时,甲、乙、丙三者的溶解度关系为:甲>乙>丙。

(2)

t2℃时,乙的溶解度为60g,而此时甲的溶解度大于乙的溶解度,即在t2℃时,100g水中最多溶解60g乙,至少溶解60g甲,则50g水最多溶解30g乙,甲溶解大于30g,因此甲、乙达不到饱和;从图像可以看出,t2℃时,丙溶解度近似于乙的的溶解度的一半,此时50g水溶解丙物质的质量应该在15g左右,所以此温度下,25g丙不能完全溶解在50g水中,所以能形成饱和溶液的是丙,故填:丙。

(3)

因为降温后,甲和乙的溶解度都减小了,所以降温至t1℃后,甲、乙两种物质仍为饱和溶液,此时乙的溶解度大于甲的溶解度,所以此时甲、乙饱和溶液的溶质质量分数比较大小为:乙>甲;降温后,丙的溶解度变大了,所以降温至t1℃后,丙溶液变为不饱和溶液,但在t1℃时,甲和丙的溶解度相等,所以此时甲的饱和溶液的溶质质量分数比丙的不饱和溶液的大,所以此时三种溶液中溶质的质量分数由大到小的关系是:乙>甲>丙,故填:乙>甲>丙。

3、

(1)36g

(2) 达到饱和 100g

(3)136g

(4) 36g 100g

(5)20℃

【详解】

在一定温度下,某固态物质在100g溶剂里达到饱和状态时所溶解的质量叫该物质的溶解度。“20℃ NaCl的溶解度为36g”的含义:

①20℃时,100g水中最多可溶解NaCl的质量为36g;

②20℃时,36g NaCl完全溶解达到饱和时,需要100g水;

③20℃时,36g NaCl和100g水恰好形成饱和溶液,其溶液质量为136g;

④20℃时,136g饱和NaCl溶液中,含有NaCl的质量为36g,水的质量为100g;

⑤36g NaCl和100g水形成饱和溶液时,温度为20℃。

4、

(1)36.0

(2) 增大 较小

(3)不饱和

(4) 蒸发结晶 氯化钠的溶解度受温度影响变化不大

【解析】

(1)

根据题目中的表格可知,200℃时,氯化钠的溶解度是36.0g,故填36.0;

(2)

根据题目中的表格可知温度越高硝酸钾的溶解度越大,因此硝酸钾的溶解度随温度的升高而增大,而氯化钠的溶解度受温度影响变化较小;

(3)

20℃时,硝酸钾的溶解度为31.6g,因此在100g水中加入40g硝酸钾,充分搅拌后,得到的为硝酸钾的饱和溶液,溶液中有8.4g硝酸钾固体不溶,升温至30℃时,硝酸钾的溶解度变为45.8g,剩余的8.4g硝酸钾固体全部溶解,溶液为不饱和溶液;

(4)

由于氯化钠的溶解度受温度影响变化不大,因此氯化钠结晶的方法为蒸发结晶法,海水晒盐利用的结晶方法即为蒸发结晶。

5、

(1)t2

(2) 硝酸钾3 20%

(3)降温结晶(或冷却热饱和溶液)

(4)m1=m2>m3

(5)D

【解析】

(1)

分析溶解度曲线图可知,硝酸钾和氯化钾的溶解度曲线在t2°C时相交,说明t2°C时,硝酸钾的溶解度等于氯化钾的溶解度。

(2)

t1℃时,硝酸的溶解度是25g,氯化钾的溶解度是35g,故该温度下,分别将25g硝酸钾和氯化钾加入到100g水中,充分溶解后形成饱和溶液的是硝酸钾溶液,其溶液的溶质质量分数为。

(3)

硝酸钾的溶解度随温度的升高而增大,且受温度变化影响较大,氯化钾的溶解度也随温度的升高而增大,但其受温度变化影响较小。若硝酸钾中混有少量的氯化钾时,可通过冷却热的硝酸钾饱和溶液的方法来提纯硝酸钾,此时大部分硝酸钾会结晶析出,而氯化钾则会留在滤液中。故填:降温结晶(或冷却热饱和溶液)。

(4)

m1=m2,因为该温度下硝酸钾饱和溶液的溶质的质量分数相同,则恒温蒸发等质量的水时,析出的硝酸钾晶体的质量相等。又知该温度下,硝酸钾的溶解度大于氯化钾的溶解度,即说明该温度下硝酸钾的饱和溶液比氯化钾的饱和溶液溶质的质量分数大,故恒温蒸发等质量的水时,析出的硝酸钾晶体更大。即m1=m2>m3。

(5)

A、t3℃时,②中的溶液中溶剂的质量是100g,溶液中含有的溶质的质量为50g,此时溶液中没有析出晶体,说明该温度下,该物质的溶解度一定大于50g,已知该温度下硝酸钾的溶解度是82g,氯化钾的溶解度是40g,故该物质为硝酸钾,此选项表述不正确;

B、①蒸发100g水后得到②,此时无晶体析出,故②比①溶质的质量分数大;②降温析出晶体后得到③,故②比③溶质的质量分数大;t1℃时①中的溶液中溶剂的质量是200g,溶质的质量是50g,通过A中的分析可知该物质是硝酸钾,已知硝酸钾在t1℃时的溶解度是25g,故说明此溶液为硝酸钾在t1℃的饱和溶液,③也是硝酸钾在③t1℃时的饱和溶液,故两溶液中溶质的质量分数相同,即②>③=①,此选项表述不正确;

C、根据B中的分析可知,①中的溶液也是饱和溶液,故此选项表述不正确;

D、根据A中的分析可知该物质是硝酸钾,已知③中溶剂的质量是100g,又知t1℃时硝酸钾的溶解度是25g,故100g溶剂中溶解的硝酸钾的质量是25g,即析出的固体的质量是50g-25g=25g,此选项表述正确。

故选D。

三、计算题

1、

(1)20

(2)解:设样品与100g稀盐酸充分反应后产生二氧化碳的质量为x

x=8.8g

答:样品与100g稀盐酸充分反应后产生二氧化碳的质量为8.8g

(3)解:设所用稀盐酸中溶质的质量分数为y

y=18.25%

答:所用稀盐酸中溶质的质量分数为18.25%

【分析】

(1)

向样品中加入稀盐酸,碳酸钙和稀盐酸反应生成氯化钙、二氧化碳和水,最后剩余固体的质量为杂质的质量,故“石头纸”样品中碳酸钙的质量为:24g-4g=20g;

(2)

见答案;

(3)

见答案。

2、

(1)0.4

(2)设100g稀硫酸中硫酸质量为x

x=19.6g

实验中所用稀硫酸溶质的质量分数是:

答:实验中所用稀硫酸溶质的质量分数是19.6%。

【解析】

(1)

根据质量守恒定律,生成氢气的质量等于100g+15g-114.6g=0.4g

(2)

根据所产生的氢气的质量,利用化学方程式可以计算出参加反应的硫酸的质量为19.6g,再根据参加反应硫酸的质量计算出稀硫酸的质量分数,详见答案。

3、

(1)2NaOH +CO2=Na2CO3+H2O

(2)

解:参加反应的二氧化碳的质量为:124.4g-120g=4.4g,

设参加反应的氢氧化钠的质量为X。

(3)

解得:X=8g,则样品中未变质的氢氧化钠的质量分数为:=40%

(4)

样品中碳酸钠的质量为:20g-8g-2.6g=9.4g。

设反应生成碳酸钠的质量为y。

,y=10.6g

将反应后溶液蒸发21.8g水,所得溶液中溶质的质量分数为:=20%。

答:所得溶液中溶质的质量分数为20%。

(5)量筒

【解析】

(1)

上述实验过程中,通入二氧化碳发生反应的化学方程式为:

2NaOH +CO2=Na2CO3+H2O

(2)

见答案

(3)

见答案

(4)

见答案

(5)

将最终所得溶液加水进行稀释,需要量取液体的体积,然后在烧杯中进行稀释,并用玻璃棒搅拌,所以需要的仪器有:烧杯、玻璃棒、量筒。

4、

(1) 4g 96g

(2) 蒸发10g水后,溶质的质量分数为:100%≈4.4% 增加5g氯化钠后溶质的质量分数为:100%≈8.6% 增加5g氯化钠和5g水后,溶质的质量分数为:100%≈8.2%

【分析】

本题是根据溶质质量分数公式进行计算,, ,。

(1)

将100g4%的NaCl溶液中含氯化钠的质量为:100g×4%=4g;含有水的质量为:100g﹣4g=96g。

(2)

①蒸发10g水后,溶质质量不变,溶液质量减少10g,详解见答案。

②增加5g氯化钠后溶质和溶液的质量都增加了5g,详解见答案。

③增加5g氯化钠和5g水后,溶质质量增加了5g,溶液质量增加了10g,详解见答案。

5、

(1)解:根据蒸发水前后溶质的质量不变,

设需要蒸发掉水的质量为x,

答:需要蒸发掉水的质量为100g。

(2)设需要加入氢氧化钠的质量为y,

答:需要加入氢氧化钠的质量为25g。

【解析】

(1)

见答案;

(2)

见答案。

四、实验探究

1、降低 升高 低于 ② < 溶液达到饱和状态,再继续加入相同质量的物质b,不再溶解放热

【详解】

Ⅴ.若加入物质a后,发现玻璃片与烧杯底部之间的水结冰,说明溶液的温度下降。

若加入物质b后,热水会突然沸腾,说明溶液的温度升高。

Ⅵ.若物质c为NaOH,氢氧化钠溶于水放热,装置内的气压升高,则U型管内的左边液面将低于右边液面;

若U型管内的液面位置变化与之相反,则物质c溶于水吸热,①CaO和水反应放出大量的热,②NH4NO3溶于水吸热,③浓H2SO4溶于水放出大量的热,故选②。

Ⅶ.(5)若Q吸<Q放,则溶液温度升高;故填:<;若Q吸=Q放,则溶液温度不变;

(6)继续向热水中加入相同质量的物质b,又看到沸腾现象,至烧杯中出现固体物质后,说明溶液达到饱和状态,再继续加入相同质量的物质b,不再溶解放热,因此就看不到沸腾现象。

2、一定形成饱和溶液 全部溶解 升高 降温 加入过量的水 增大接触面积,加速溶解 Ⅳ Ⅱ和Ⅲ

【详解】

实验探究:

(1)Ⅱ再加入5g KNO3,搅拌,只部分溶解,所以一定形成饱和溶液;

Ⅲ加热搅拌后,实验推理结果是不一定形成饱和溶液,则实验现象应为溶质全部溶解;由Ⅱ和Ⅳ的实验现象可知,KNO3的溶解度随温度升高而升高;

实验Ⅴ说明,降低温度可以使KNO3溶解度降低,晶体析出,KNO3可用降温的方法结晶;加入过量的水可以使溶质全部溶解,将饱和溶液转化为不饱和溶液。

实验反思:

①KNO3预先研磨处理,可以增大接触面积,加速溶解。

②实验I-Ⅳ中,溶剂质量相同,实验步骤Ⅳ中溶质含量最高,溶质质量分数最大,实验步骤Ⅴ中降温析出晶体,溶质质量减小,与Ⅳ相比,溶质质量分数减小,Ⅵ中加入溶剂,溶剂质量增多,溶质质量分数比Ⅳ小,故实验步骤Ⅳ中KNO3的溶质质量分数最大;

③由实验步骤Ⅱ和Ⅲ可知,升高温度能提高KNO3的溶解度,将KNO3饱和溶液转化为不饱和溶液。

3、 Cu>Ag 产生气泡的快慢 Fe 硫酸铜溶液 溶液的种类 稀盐酸 生成白色沉淀 铁粉

【详解】

(1)铜与硝酸银反应生成银和硝酸铜,反应的方程式为:.由该实验可知,铜比银活泼。

(2)铁与锌均可以与稀盐酸反应,但是反应的剧烈程度不同,即冒出气泡的剧烈程度不同。

(3)①②③实验中不能得出铁和铜的活动性,故可以将铁加入到硫酸铜溶液中。

(4)除了控制题中的条件外,还要将溶液的种类控制相同。

(5)铜与硝酸银反应生成了硫酸铜,硝酸银可能反应完全,也可能没有反应完,故可能含有的溶质是硝酸银,一定含有的溶质是硝酸铜。硝酸银中的银离子可以与氯离子反应生成氯化银沉淀,故可以加入稀盐酸,如有白色沉淀生成,则说明有硝酸银。铁比银和铜都活泼,故可以加入金属铁来置换铜和银。

4、防止冷凝水回流,试管炸裂 1g 空白对照,证明水不能使棕褐色布条褪色 3、5、6 其他条件相同时,草酸浓度增大能加快草酸除去棕褐色物质的速率 取棕褐色布条放入试管中,加入过氧化氢溶液,观察是否产生气泡。或取少量二氧化锰粉末于试管中,加入草酸溶液,观察黑色固体是否逐渐消失

【详解】

(1)加热高锰酸钾时,试管口略向下倾斜的原因是防止冷凝水回流,试管炸裂;

(2)配制200g溶质质量分数为 0.5%的草酸溶液,需要草酸的质量=200g×0.5%=1g;

(3)实验1的目的是空白对照,证明水不能使棕褐色布条褪色;

(4)证明升高温度能加快草酸除去棕褐色物质的速率,草酸的浓度相同,温度不相同,需要对比3、5、6;

(5)实验2、3、4中,其他条件相同,草酸的浓度不相同,可以得出的结论是其他条件相同时,草酸浓度增大能加快草酸除去棕褐色物质的速率;

(6)二氧化锰能加快过氧化氢分解速率,过氧化氢与二氧化锰混合会产生气泡;根据实验探究可知,草酸溶液能与二氧化锰反应。验证抹布上的棕褐色物质为二氧化锰的方法是取棕褐色布条放入试管中,加入过氧化氢溶液,观察是否产生气泡。或取少量二氧化锰粉末于试管中,加入草酸溶液,观察黑色固体是否逐渐消失。

【点睛】

对于多因素(多变量)的问题,常常采用控制因素(变量)的方法,把多因素的问题变成多个单因素的问题。每一次只改变其中的某一个因素,而控制其余几个因素不变,从而研究被改变的这个因素对事物的影响,分别加以研究,最后再综合解决。

5、碳酸钠 将①③、②③分别对比 其他条件相同时,高锰酸钾在水中的溶解能力比在汽油中强 BDE 硝酸钾的溶解能力随温度升高而增大 20oC时,各取100g水于两只烧杯中,分别逐渐加入氯化铵/食盐,至不再溶解,称量两溶液的质量,溶液质量越大,该物质的溶解度越大。

【详解】

(1)探究I中,溶解过程放出热量的物质是碳酸钠。

(2)对探究II中实验现象进行分析,需要将①③对比,对比分析得出其他条件相同时,碘在汽油中的溶解能力比高锰酸钾强;②③对比分析得出其他条件相同时,高锰酸钾在水中的溶解能力比在汽油中强;得出的结论之一故填其他条件相同时,高锰酸钾在水中的溶解能力比在汽油中强。

(3)探究III中,所得溶液BD均有固体剩余,E恰好完全溶解,一定属于饱和溶液的是BDE。通过该探究得出的结论是硝酸钾的溶解能力随温度升高而增大。

(4)在上述探究的基础上,同学们想通过探究,比较食盐和氯化铵在水中的溶解度大小,探究方案应该是20oC时,各取100g水于两只烧杯中,分别逐渐加入氯化铵和食盐,至不再溶解,称量两溶液的质量,溶液质量越大,该物质的溶解度越大。

同课章节目录