第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代 复习课件 (30ppt)

文档属性

| 名称 | 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代 复习课件 (30ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 396.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-14 14:17:14 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

第一单元知识点梳理

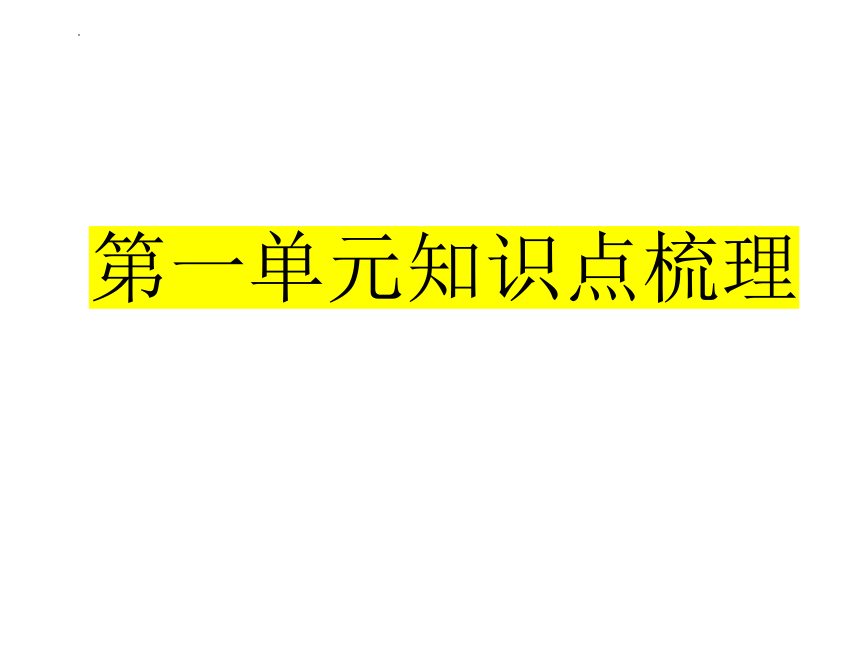

隋唐时期:繁荣与开放的时代

1.581年,隋文帝建立隋朝,定都长安

2.589年,隋文帝灭掉陈朝,统一全国

3.605年,隋炀帝开凿隋朝大运河

目的:加强南北交通;巩固统治

三点:以洛阳为中心,北抵涿郡,南至余杭

四段:①永济渠(海河--黄河)

②通济渠(黄河--淮河)

③邗沟(淮河--长江)

④江南河(长江--钱塘江)

意义:①大运河的开通,加强了南北地区政治、经济、文化的交流②有利于巩固统一

开皇之治

涿郡(今北京)

洛阳

余杭(今杭州)

永济渠

通济渠

邗沟

江南河

海河

黄河

淮河

长江

钱塘江

1.唐朝时期的扬州极为繁盛,有“天下之盛,扬为首”的说法,促使扬州繁盛的直接原因是( )

A.优越的自然条件 B.政治清明

C.经济重心南移 D.内外交通的枢纽地位

2.古人赞颂大运河的历史功效说:“北通涿郡之渔商,南运江都之转输,其为利也博哉!”,对此话解读最正确的是( )

A.开凿的目的是为了巩固统治

B.加重了百姓的负担

C.大大促进了南北经济的交流

D.是世界上的伟大工程之一

D

C

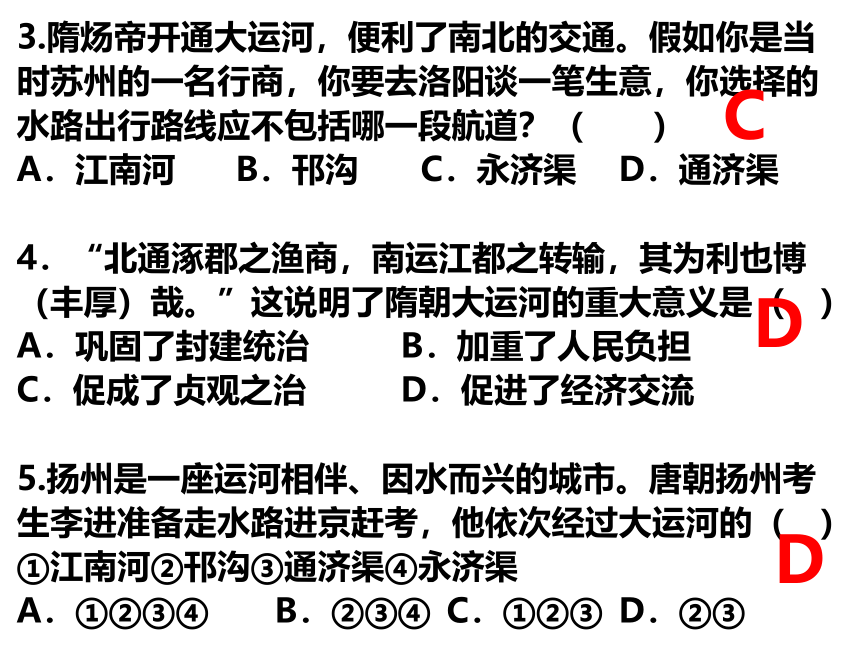

3.隋炀帝开通大运河,便利了南北的交通。假如你是当时苏州的一名行商,你要去洛阳谈一笔生意,你选择的水路出行路线应不包括哪一段航道?( )

A.江南河 B.邗沟 C.永济渠 D.通济渠

4.“北通涿郡之渔商,南运江都之转输,其为利也博(丰厚)哉。”这说明了隋朝大运河的重大意义是( )

A.巩固了封建统治 B.加重了人民负担

C.促成了贞观之治 D.促进了经济交流

5.扬州是一座运河相伴、因水而兴的城市。唐朝扬州考生李进准备走水路进京赶考,他依次经过大运河的( )

①江南河②邗沟③通济渠④永济渠

A.①②③④ B.②③④ C.①②③ D.②③

C

D

D

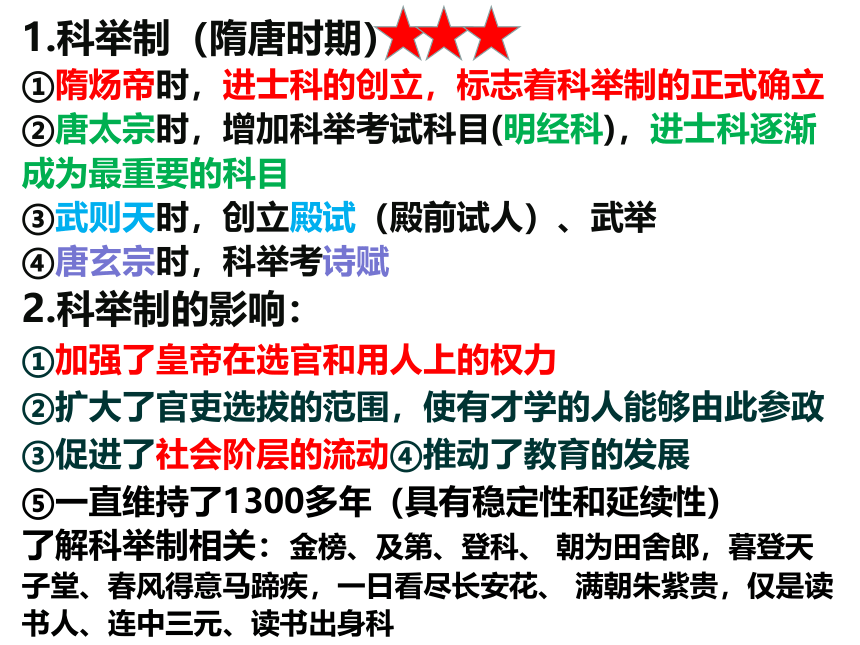

1.科举制(隋唐时期)

①隋炀帝时,进士科的创立,标志着科举制的正式确立

②唐太宗时,增加科举考试科目(明经科),进士科逐渐成为最重要的科目

③武则天时,创立殿试(殿前试人)、武举

④唐玄宗时,科举考诗赋

2.科举制的影响:

①加强了皇帝在选官和用人上的权力

②扩大了官吏选拔的范围,使有才学的人能够由此参政

③促进了社会阶层的流动④推动了教育的发展

⑤一直维持了1300多年(具有稳定性和延续性)

了解科举制相关:金榜、及第、登科、 朝为田舍郎,暮登天子堂、春风得意马蹄疾,一日看尽长安花、 满朝朱紫贵,仅是读书人、连中三元、读书出身科

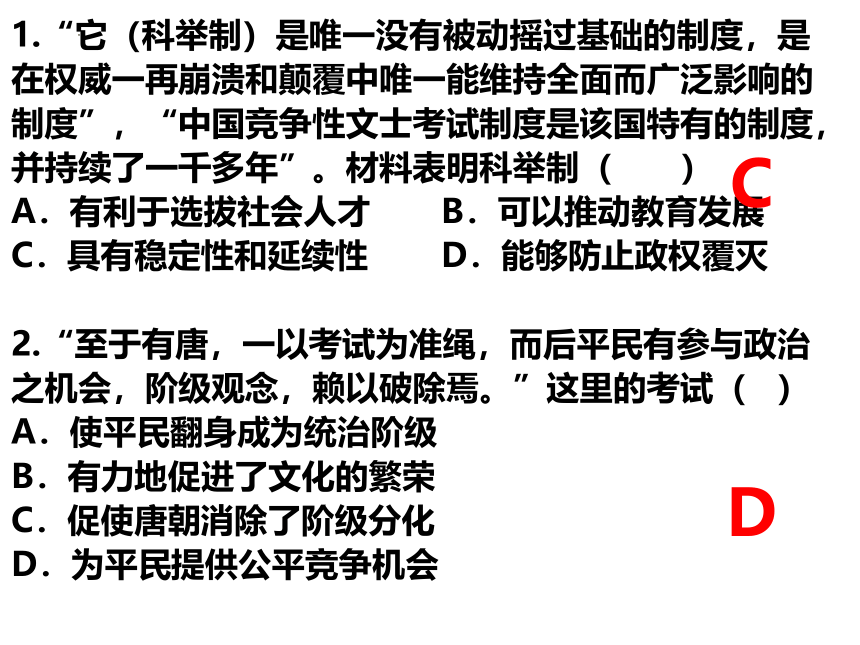

1.“它(科举制)是唯一没有被动摇过基础的制度,是在权威一再崩溃和颠覆中唯一能维持全面而广泛影响的制度”,“中国竞争性文士考试制度是该国特有的制度,并持续了一千多年”。材料表明科举制( )

A.有利于选拔社会人才 B.可以推动教育发展

C.具有稳定性和延续性 D.能够防止政权覆灭

2.“至于有唐,一以考试为准绳,而后平民有参与政治之机会,阶级观念,赖以破除焉。”这里的考试( )

A.使平民翻身成为统治阶级

B.有力地促进了文化的繁荣

C.促使唐朝消除了阶级分化

D.为平民提供公平竞争机会

C

D

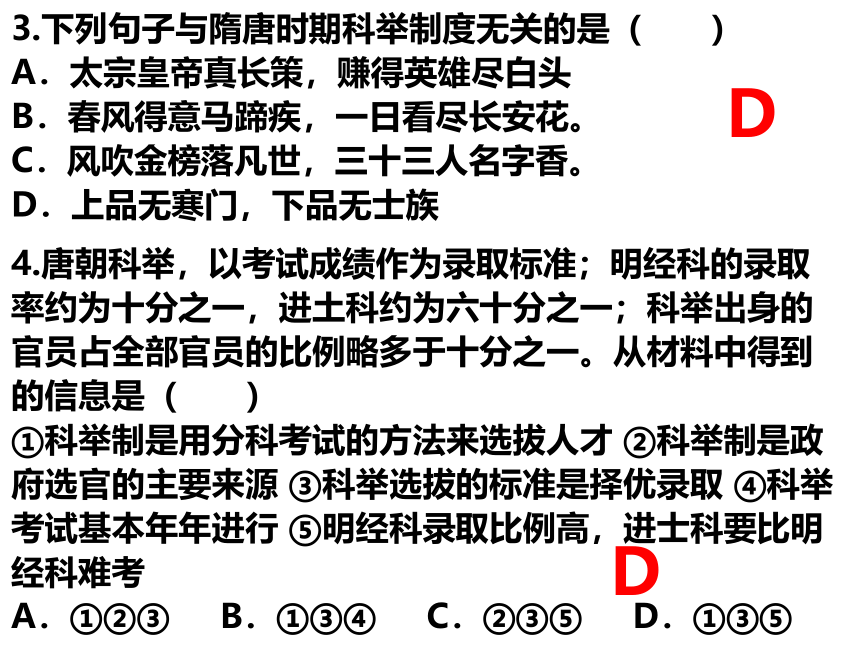

3.下列句子与隋唐时期科举制度无关的是( )

A.太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头

B.春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。

C.风吹金榜落凡世,三十三人名字香。

D.上品无寒门,下品无士族

4.唐朝科举,以考试成绩作为录取标准;明经科的录取率约为十分之一,进土科约为六十分之一;科举出身的官员占全部官员的比例略多于十分之一。从材料中得到的信息是( )

①科举制是用分科考试的方法来选拔人才 ②科举制是政府选官的主要来源 ③科举选拔的标准是择优录取 ④科举考试基本年年进行 ⑤明经科录取比例高,进士科要比明经科难考

A.①②③ B.①③④ C.②③⑤ D.①③⑤

D

D

5.唐太宗看到下图情景高兴地说:“天下英雄入吾彀中矣。”“天下英雄入其彀中”是因为实施了( )

A.分封制

B.廷杖制

C.三省六部制

D.科举制

6.历史学家威尔·杜兰特在《世界文明史》里评价我国古代某制度写道:“没有操纵的提名,没有伪君子卑鄙的争夺,没有两党可耻的争霸,没有混战或腐化的选举,没有仅凭巧言而能登入仕途的现象……”这主要是指该制度( )

A.保证了官吏的廉明清正 B.体现了公平公正的原则

C.提高了官员的文化素质 D.保障了专制集权统治

D

B

1.618年,隋炀帝在江都被杀,隋朝灭亡

原因:①隋炀帝的暴政 ②农民起义

2.台湾相关:①230年,孙权派卫温到达夷洲

②隋炀帝派人三赴流求

1.618年,唐高祖李渊建立唐朝,定都长安

2.唐太宗李世民--贞观之治

①虚心纳谏,从善如流(镜子--魏征)

②重用人才(房谋杜断--房玄龄、杜如晦)

③以人为本(君舟民水、吸取隋亡教训、儒家思想)

轻徭薄赋,鼓励发展生产

三省:中书省-起草 门下省-审核 尚书省-执行

作用:提高行政效率,既分工合作,又互相牵制,加强中央集权

3.女皇武则天--政启开元, 治宏贞观;贞观遗风

芳流剑阁光被利州:她在位期间,经济持续发展

4.唐玄宗统治前期--开元盛世(鼎盛时期)

①贤相:姚崇 宋璟(殿试选拔的人才)

②整顿吏治,裁减冗员(亲自主持考核,不合格罢免)

③忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室

5.治世/盛世局面出现的原因:

①国家统一、社会稳定是盛世出现的前提和基础;

②政治清明、政策稳定是盛世局面的保证;(制度创新、开明民族政策、开放外交政策)

③人民群众的辛勤劳动;

④统治者的勤政爱民、励精图治。

1.唐太宗说:“开直言之路,广不讳之门,闻所未闻,日慎一日。”这反映了他( )

A.广纳贤才,知人善任 B.制定法律,减省刑

C.减轻负担,鼓励生产 D.虚心纳谏,从善如流

2.唐太宗贞观年间,政治比较清明,经济得到恢复和发展,民族关系融洽,社会安定,国力增强,被史家誉为“贞观之治”。下列有助于形成这一局面的有( )

①实行开放的对外政策

②重视农业生产,减免租赋

③在位期间立唐藩会盟碑,促进了汉藏的友好交流

④改变“贵中华,贱夷狄”观念,对各少数民族一视同仁

A.②④ B.①②④ C.①③④ D.②③

D

B

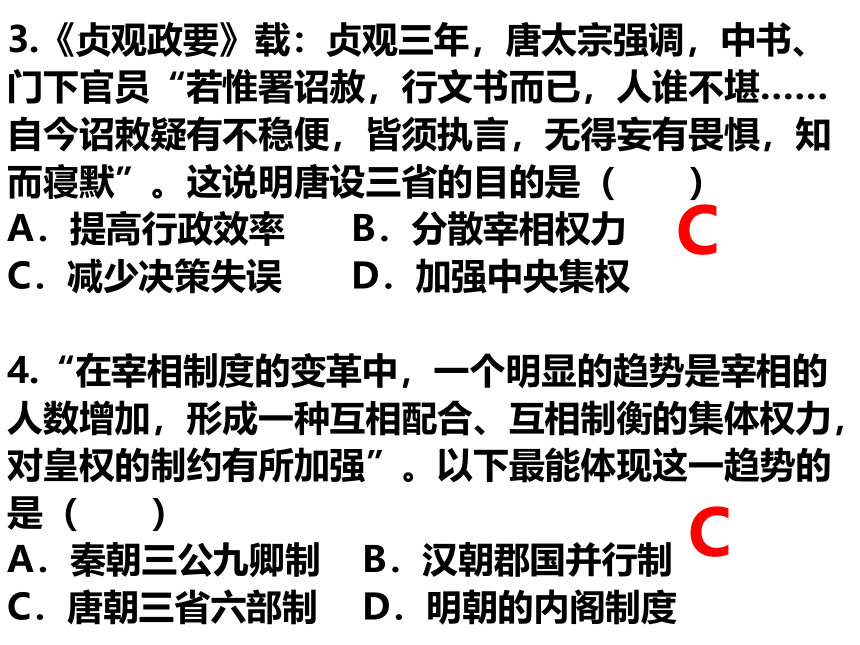

3.《贞观政要》载:贞观三年,唐太宗强调,中书、门下官员“若惟署诏赦,行文书而已,人谁不堪……自今诏敕疑有不稳便,皆须执言,无得妄有畏惧,知而寝默”。这说明唐设三省的目的是( )

A.提高行政效率 B.分散宰相权力

C.减少决策失误 D.加强中央集权

4.“在宰相制度的变革中,一个明显的趋势是宰相的人数增加,形成一种互相配合、互相制衡的集体权力,对皇权的制约有所加强”。以下最能体现这一趋势的是( )

A.秦朝三公九卿制 B.汉朝郡国并行制

C.唐朝三省六部制 D.明朝的内阁制度

C

C

5.《旧唐书》称:武则天“制公卿之死命,擅王者之威力”(意为诛杀公卿,独断专权);郭沫若评价武则天时说她“政启开元,治宏贞观”;武则天自己在死后留下无字碑,“千秋功过,任人评说”。武则天在历史上有很大争议,那么,史学家肯定武则天主要是因为( )

A.她是中国历史唯一的女皇帝

B.其执政时期社会经济继续发展

C.发展科举制度,创立殿试制度

D.执政时期任用酷吏,滥杀无辜

B

1.经济的繁荣:

①农业:曲辕犁--翻土工具;筒车--灌溉工具

②手工业:蜀锦;越窑青瓷,邢窑白瓷,唐三彩

③商业:长安商业繁荣(市-商业区;坊-居民区)

百千家似围棋局,十二街如种菜畦:长安布局严整对称,规模宏大 / 长安商业繁荣

2.民族交往:

开明的民族政策(唐太宗:自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一) “天可汗”

唐与吐蕃:①唐太宗时,文成公主嫁给松赞干布

合同一家 ②唐中宗时,金城公主嫁给尺带珠丹

③唐穆宗时,立“唐蕃会盟碑”

文成公主入藏的意义/ 唐蕃和亲的影响:

①唐蕃和亲促进了吐蕃经济和社会的发展

②增进了汉藏之间的友好交往

3.开放的社会风气:女子骑马、打球、射箭

兼容并包:①蕃人旧日不耕犁,相学如今种禾黍

②女为胡妇学胡妆

4.李白--诗仙;

杜甫--诗圣(诗-诗史)

5.颜真卿:端正劲美,雄浑敦厚《颜氏家庙碑》

柳公权:方折峻丽,笔力劲健《玄秘塔碑》

6.阎立本:形态各异,神形兼备《步辇图》

吴道子:落笔雄劲,风格奔放《送子天王图》

诗风不同:时代背景

1.唐代元稹《估客乐》:“求珠驾沧海,采玉上荆衡。北买党项马,西擒吐蕃鹦…经游天下遍,却到长安城。城中东西市,闻客次第迎。”诗中反映出当时( )

①中外经济交流频繁②长安城是重要的商贸城市

③市场设置不受地点时间限制

④民族间经济交往频繁

A.①② B.②④ C.①③④ D.②③④

2.诗歌是历史重要的载体,“自从贵主和亲后,一半胡风似汉家”“蕃人旧日不耕犁,相学如今种禾黍”“胡音胡骑与胡妆,五十年来竞纷泊”,请为以上唐诗选择一个合适的主题( )

A.民族交往与交融 B.开放的社会风气

C.友好的中外交流 D.繁荣的社会生活

B

A

3.唐朝加强同少数民族关系的方式有哪些( )

①皇室与少数民族首领通婚

②册封少数民族首领

③在边疆地区设立管辖机构

④为加强对少数民族的控制,发动战争,干涉少数民族内部事物,激化民族矛盾。

A.①②③④ B.①② C.②③④ D.①②③

4.唐书法名家辈出,其中以楷书见长,借谈笔法来劝谏穆宗,在书史上留下“笔谏”美名的唐代大书法家是( )

A.颜真卿 B.柳公权

C.阎立本 D.欧阳询

D

B

中外交往:

1.中日关系:①遣唐使(阿倍仲麻吕/晁衡)

②鉴真东渡日本(唐玄宗时)

2.中印关系:玄奘西游天竺(唐太宗时)

玄奘口述,弟子整理《大唐西域记》是研究中外交流史的珍贵文献

3.唐与新罗:①新罗物产居唐朝进口首位

②新罗仿唐制用科举制选官

③新罗人崔致远《桂苑笔耕》

唐朝时中外交流的典型事例三个:

①遣唐使 ②鉴真东渡 ③玄奘西行

九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒:体现中外交往

1.唐朝对外交往频繁的原因:

①经济繁荣,国力强盛(根本原因)

②国家统一 ,社会稳定

③开放的对外政策

④海陆交通发达 ⑤政治、经济、文化世界领先

启示:①要保持稳定的政治局面

②坚持对外开放的政策

③提高自身素质,努力发展经济文化

④学习其他先进文化,为己所用

2.唐朝对外交往频繁/唐朝出现盛世局面/唐朝人充满自信 的根本原因:唐朝经济繁荣

3.唐朝中外交流特点:对外开放、双向交流

习题巩固

1.某同学准备在学校公众号中推送一篇关于“游历大唐”的文章,下列可以出现在这篇文章中的有 ( )

①玄奘携带佛经回到长安 ②妇女参加骑马、打球等活动 ③百姓使用纸币进行交易 ④唐太宗广纳贤才,知人善任

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

2.“诗史互证”是研究中国古代历史的一种方法。下列诗句能够印证唐朝中日交往的是( )

A.鉴真盲目航东海,一片真心照太清

B.波斯老贾度流沙,夜听驼铃识路赊

C.何如一曲琵琶好,鸣镝无声五十年

D.九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒

B

A

3.唐朝是一个繁荣与开放的时代。下列描述最能体现唐朝对外开放特点的是( )

A.双向交流 兼容并蓄 B.政策开明 和同一家 C.恩威并重 怀柔为主 D.昂扬进取 泽被东西

4.唐朝是中国古代历史上的鼎盛时期,当时在世界上声名显赫,下列与唐朝史实表述正确的一项( )

A.唐太宗把金城公主嫁给了松赞干布

B.唐朝是中国历史上诗歌创作的黄金时期,最为著名的文人有李白、杜甫、苏轼等

C.在唐朝进口的物产中,日本物产居于首位

D.在唐朝与日本的文化交流中,最有影响的人物是鉴真

A

D

5.唐朝的对外开放不仅影响到亚洲文明的发展,而且促进了西方乃至世界文明的进步。唐朝开放表现包括 ( )

①鉴真东渡日本 ②玄奘西游天竺 ③日本“遣唐使”来华 ④郑和下西洋

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

6.它是玄奘西行旅途中的见闻回忆录,它是研究古印度和中亚地区历史、佛教的典籍,它是( )

A.《唐本草》 B.《大唐西域记》

C.《西游记》 D.《金刚经》

7.与看见新科进士感叹“天下英雄入吾毅中矣”和鉴真第六次东渡成功这两件事有关的统治者分别是( ) A.唐高祖和唐玄宗 B.唐太宗和武则天

C.唐太宗和唐玄宗 D.武则天和唐玄宗

A

B

C

安史之乱(755-763):

1.原因:①朝政腐败(根本)

②节度使势力膨胀,外重内轻(直接)

③社会矛盾尖锐

2.影响:①对社会经济造成极大破坏,尤其北方地区(人烟断绝,千里萧条)

②唐朝国势由盛转衰

③中央衰微,形成藩镇割据的局面

黄巢起义(唐末)

1.原因:①朝政腐败,宦官专权②藩镇割据③赋税沉重④灾荒

2.影响:黄巢起义给唐朝以致命打击

1.907年,朱温建立后梁,标志着唐朝灭亡

2.唐灭亡后,进入五代十国的分裂时期

实质:五代十国是唐末以来藩镇割据局面的延续

3.从唐朝的兴亡你能得到哪些启示?

①成由勤俭败由奢

②统治者应勤政爱民,勤俭治国

③要重用人才,严惩腐败

④要以农为本,大力发展经济

1.历史史实是指客观发生的历史事实,历史观点是对历史史实的认识。以下关于唐朝的历史,属于历史观点的是( )

A.618年,李渊建立唐朝,定都长安

B.唐太宗时,将文成公主嫁给松赞干布

C.安史之乱使唐朝国势由盛转衰

D.唐代高僧鉴真东渡日本,传授佛经

2.文学艺术是社会生活的反映。呈现唐朝由盛转衰时期的诗词是( )

A.孤帆远影碧空尽,惟见长江天际流--李白

B.国破山河在,城春草木深。--杜甫

C.大江东去,浪淘尽,千古风流人物。--杜甫

D.醉里挑灯看剑,梦回吹角连营--辛弃疾

C

B

3.如图诗句反映的史实是( )

A.秦朝暴政 B.赤壁之战

C.贞观之治 D.安史之乱

4.观察如图图表,唐朝自公元755年人口变化的原因是( )

A.安史之乱 B.宦官专权

C.黄巢起义 D.陈桥兵变

D

A

5.下列是某校历史学习小组进行《一座城门见证唐朝历史》的主题探究时收集的材料。材料反映出唐朝( )

A. 中外交往友好共处 B. 人才汇集经济繁荣

C. 兼容并包繁荣开放 D. 民族交融国家统一

6.钱穆《国史大纲》中写道:“自唐代镇兵拥立留后,积习相沿,直至五代,造成国擅于将、将擅于兵的局面。”这一“局面”是( )

A.宦官专权 B.藩镇割据

C.五胡乱华 D.相权大于君权

C

B

7.唐诗是研究唐代历史的宝贵史料。下列诗句中直接描写了标志唐朝国势由盛转衰的重大历史事件的是( )

A.明年十月东都破,御路犹存禄山过

B.春风得意马蹄疾,一日看尽长安花

C.忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室

D.飞流直下三千尺,疑是银河落九天

8.唐诗内容丰富,风格多样,具有鲜明的时代特色,其中以安史之乱为写作背景的诗句是( )

A.剑外忽传收蓟北,初闻涕泪满衣裳

B.故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州

C.碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦

D.山重水复疑无路,柳暗花明又一村

A

A

9.《新唐书 兵志》记载:大盗既灭,而武夫战卒以功起行阵,列为侯王者,皆除节度使。由是方镇相望于内地,大者连州十余,小者犹兼三四。记载主要反映了安史之乱后,唐朝( )

A.朝政腐败 B.经济衰落

C.藩镇割据 D.国力强盛

10.五代十国的分裂割据局面,实质上是( )

A.汉族政权与少数民族政权的并立

B.黄河流域封建政权的频繁更迭

C.阶级矛盾的严重激化

D.唐末藩镇割据的延续和扩大

C

D

第一单元知识点梳理

隋唐时期:繁荣与开放的时代

1.581年,隋文帝建立隋朝,定都长安

2.589年,隋文帝灭掉陈朝,统一全国

3.605年,隋炀帝开凿隋朝大运河

目的:加强南北交通;巩固统治

三点:以洛阳为中心,北抵涿郡,南至余杭

四段:①永济渠(海河--黄河)

②通济渠(黄河--淮河)

③邗沟(淮河--长江)

④江南河(长江--钱塘江)

意义:①大运河的开通,加强了南北地区政治、经济、文化的交流②有利于巩固统一

开皇之治

涿郡(今北京)

洛阳

余杭(今杭州)

永济渠

通济渠

邗沟

江南河

海河

黄河

淮河

长江

钱塘江

1.唐朝时期的扬州极为繁盛,有“天下之盛,扬为首”的说法,促使扬州繁盛的直接原因是( )

A.优越的自然条件 B.政治清明

C.经济重心南移 D.内外交通的枢纽地位

2.古人赞颂大运河的历史功效说:“北通涿郡之渔商,南运江都之转输,其为利也博哉!”,对此话解读最正确的是( )

A.开凿的目的是为了巩固统治

B.加重了百姓的负担

C.大大促进了南北经济的交流

D.是世界上的伟大工程之一

D

C

3.隋炀帝开通大运河,便利了南北的交通。假如你是当时苏州的一名行商,你要去洛阳谈一笔生意,你选择的水路出行路线应不包括哪一段航道?( )

A.江南河 B.邗沟 C.永济渠 D.通济渠

4.“北通涿郡之渔商,南运江都之转输,其为利也博(丰厚)哉。”这说明了隋朝大运河的重大意义是( )

A.巩固了封建统治 B.加重了人民负担

C.促成了贞观之治 D.促进了经济交流

5.扬州是一座运河相伴、因水而兴的城市。唐朝扬州考生李进准备走水路进京赶考,他依次经过大运河的( )

①江南河②邗沟③通济渠④永济渠

A.①②③④ B.②③④ C.①②③ D.②③

C

D

D

1.科举制(隋唐时期)

①隋炀帝时,进士科的创立,标志着科举制的正式确立

②唐太宗时,增加科举考试科目(明经科),进士科逐渐成为最重要的科目

③武则天时,创立殿试(殿前试人)、武举

④唐玄宗时,科举考诗赋

2.科举制的影响:

①加强了皇帝在选官和用人上的权力

②扩大了官吏选拔的范围,使有才学的人能够由此参政

③促进了社会阶层的流动④推动了教育的发展

⑤一直维持了1300多年(具有稳定性和延续性)

了解科举制相关:金榜、及第、登科、 朝为田舍郎,暮登天子堂、春风得意马蹄疾,一日看尽长安花、 满朝朱紫贵,仅是读书人、连中三元、读书出身科

1.“它(科举制)是唯一没有被动摇过基础的制度,是在权威一再崩溃和颠覆中唯一能维持全面而广泛影响的制度”,“中国竞争性文士考试制度是该国特有的制度,并持续了一千多年”。材料表明科举制( )

A.有利于选拔社会人才 B.可以推动教育发展

C.具有稳定性和延续性 D.能够防止政权覆灭

2.“至于有唐,一以考试为准绳,而后平民有参与政治之机会,阶级观念,赖以破除焉。”这里的考试( )

A.使平民翻身成为统治阶级

B.有力地促进了文化的繁荣

C.促使唐朝消除了阶级分化

D.为平民提供公平竞争机会

C

D

3.下列句子与隋唐时期科举制度无关的是( )

A.太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头

B.春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。

C.风吹金榜落凡世,三十三人名字香。

D.上品无寒门,下品无士族

4.唐朝科举,以考试成绩作为录取标准;明经科的录取率约为十分之一,进土科约为六十分之一;科举出身的官员占全部官员的比例略多于十分之一。从材料中得到的信息是( )

①科举制是用分科考试的方法来选拔人才 ②科举制是政府选官的主要来源 ③科举选拔的标准是择优录取 ④科举考试基本年年进行 ⑤明经科录取比例高,进士科要比明经科难考

A.①②③ B.①③④ C.②③⑤ D.①③⑤

D

D

5.唐太宗看到下图情景高兴地说:“天下英雄入吾彀中矣。”“天下英雄入其彀中”是因为实施了( )

A.分封制

B.廷杖制

C.三省六部制

D.科举制

6.历史学家威尔·杜兰特在《世界文明史》里评价我国古代某制度写道:“没有操纵的提名,没有伪君子卑鄙的争夺,没有两党可耻的争霸,没有混战或腐化的选举,没有仅凭巧言而能登入仕途的现象……”这主要是指该制度( )

A.保证了官吏的廉明清正 B.体现了公平公正的原则

C.提高了官员的文化素质 D.保障了专制集权统治

D

B

1.618年,隋炀帝在江都被杀,隋朝灭亡

原因:①隋炀帝的暴政 ②农民起义

2.台湾相关:①230年,孙权派卫温到达夷洲

②隋炀帝派人三赴流求

1.618年,唐高祖李渊建立唐朝,定都长安

2.唐太宗李世民--贞观之治

①虚心纳谏,从善如流(镜子--魏征)

②重用人才(房谋杜断--房玄龄、杜如晦)

③以人为本(君舟民水、吸取隋亡教训、儒家思想)

轻徭薄赋,鼓励发展生产

三省:中书省-起草 门下省-审核 尚书省-执行

作用:提高行政效率,既分工合作,又互相牵制,加强中央集权

3.女皇武则天--政启开元, 治宏贞观;贞观遗风

芳流剑阁光被利州:她在位期间,经济持续发展

4.唐玄宗统治前期--开元盛世(鼎盛时期)

①贤相:姚崇 宋璟(殿试选拔的人才)

②整顿吏治,裁减冗员(亲自主持考核,不合格罢免)

③忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室

5.治世/盛世局面出现的原因:

①国家统一、社会稳定是盛世出现的前提和基础;

②政治清明、政策稳定是盛世局面的保证;(制度创新、开明民族政策、开放外交政策)

③人民群众的辛勤劳动;

④统治者的勤政爱民、励精图治。

1.唐太宗说:“开直言之路,广不讳之门,闻所未闻,日慎一日。”这反映了他( )

A.广纳贤才,知人善任 B.制定法律,减省刑

C.减轻负担,鼓励生产 D.虚心纳谏,从善如流

2.唐太宗贞观年间,政治比较清明,经济得到恢复和发展,民族关系融洽,社会安定,国力增强,被史家誉为“贞观之治”。下列有助于形成这一局面的有( )

①实行开放的对外政策

②重视农业生产,减免租赋

③在位期间立唐藩会盟碑,促进了汉藏的友好交流

④改变“贵中华,贱夷狄”观念,对各少数民族一视同仁

A.②④ B.①②④ C.①③④ D.②③

D

B

3.《贞观政要》载:贞观三年,唐太宗强调,中书、门下官员“若惟署诏赦,行文书而已,人谁不堪……自今诏敕疑有不稳便,皆须执言,无得妄有畏惧,知而寝默”。这说明唐设三省的目的是( )

A.提高行政效率 B.分散宰相权力

C.减少决策失误 D.加强中央集权

4.“在宰相制度的变革中,一个明显的趋势是宰相的人数增加,形成一种互相配合、互相制衡的集体权力,对皇权的制约有所加强”。以下最能体现这一趋势的是( )

A.秦朝三公九卿制 B.汉朝郡国并行制

C.唐朝三省六部制 D.明朝的内阁制度

C

C

5.《旧唐书》称:武则天“制公卿之死命,擅王者之威力”(意为诛杀公卿,独断专权);郭沫若评价武则天时说她“政启开元,治宏贞观”;武则天自己在死后留下无字碑,“千秋功过,任人评说”。武则天在历史上有很大争议,那么,史学家肯定武则天主要是因为( )

A.她是中国历史唯一的女皇帝

B.其执政时期社会经济继续发展

C.发展科举制度,创立殿试制度

D.执政时期任用酷吏,滥杀无辜

B

1.经济的繁荣:

①农业:曲辕犁--翻土工具;筒车--灌溉工具

②手工业:蜀锦;越窑青瓷,邢窑白瓷,唐三彩

③商业:长安商业繁荣(市-商业区;坊-居民区)

百千家似围棋局,十二街如种菜畦:长安布局严整对称,规模宏大 / 长安商业繁荣

2.民族交往:

开明的民族政策(唐太宗:自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一) “天可汗”

唐与吐蕃:①唐太宗时,文成公主嫁给松赞干布

合同一家 ②唐中宗时,金城公主嫁给尺带珠丹

③唐穆宗时,立“唐蕃会盟碑”

文成公主入藏的意义/ 唐蕃和亲的影响:

①唐蕃和亲促进了吐蕃经济和社会的发展

②增进了汉藏之间的友好交往

3.开放的社会风气:女子骑马、打球、射箭

兼容并包:①蕃人旧日不耕犁,相学如今种禾黍

②女为胡妇学胡妆

4.李白--诗仙;

杜甫--诗圣(诗-诗史)

5.颜真卿:端正劲美,雄浑敦厚《颜氏家庙碑》

柳公权:方折峻丽,笔力劲健《玄秘塔碑》

6.阎立本:形态各异,神形兼备《步辇图》

吴道子:落笔雄劲,风格奔放《送子天王图》

诗风不同:时代背景

1.唐代元稹《估客乐》:“求珠驾沧海,采玉上荆衡。北买党项马,西擒吐蕃鹦…经游天下遍,却到长安城。城中东西市,闻客次第迎。”诗中反映出当时( )

①中外经济交流频繁②长安城是重要的商贸城市

③市场设置不受地点时间限制

④民族间经济交往频繁

A.①② B.②④ C.①③④ D.②③④

2.诗歌是历史重要的载体,“自从贵主和亲后,一半胡风似汉家”“蕃人旧日不耕犁,相学如今种禾黍”“胡音胡骑与胡妆,五十年来竞纷泊”,请为以上唐诗选择一个合适的主题( )

A.民族交往与交融 B.开放的社会风气

C.友好的中外交流 D.繁荣的社会生活

B

A

3.唐朝加强同少数民族关系的方式有哪些( )

①皇室与少数民族首领通婚

②册封少数民族首领

③在边疆地区设立管辖机构

④为加强对少数民族的控制,发动战争,干涉少数民族内部事物,激化民族矛盾。

A.①②③④ B.①② C.②③④ D.①②③

4.唐书法名家辈出,其中以楷书见长,借谈笔法来劝谏穆宗,在书史上留下“笔谏”美名的唐代大书法家是( )

A.颜真卿 B.柳公权

C.阎立本 D.欧阳询

D

B

中外交往:

1.中日关系:①遣唐使(阿倍仲麻吕/晁衡)

②鉴真东渡日本(唐玄宗时)

2.中印关系:玄奘西游天竺(唐太宗时)

玄奘口述,弟子整理《大唐西域记》是研究中外交流史的珍贵文献

3.唐与新罗:①新罗物产居唐朝进口首位

②新罗仿唐制用科举制选官

③新罗人崔致远《桂苑笔耕》

唐朝时中外交流的典型事例三个:

①遣唐使 ②鉴真东渡 ③玄奘西行

九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒:体现中外交往

1.唐朝对外交往频繁的原因:

①经济繁荣,国力强盛(根本原因)

②国家统一 ,社会稳定

③开放的对外政策

④海陆交通发达 ⑤政治、经济、文化世界领先

启示:①要保持稳定的政治局面

②坚持对外开放的政策

③提高自身素质,努力发展经济文化

④学习其他先进文化,为己所用

2.唐朝对外交往频繁/唐朝出现盛世局面/唐朝人充满自信 的根本原因:唐朝经济繁荣

3.唐朝中外交流特点:对外开放、双向交流

习题巩固

1.某同学准备在学校公众号中推送一篇关于“游历大唐”的文章,下列可以出现在这篇文章中的有 ( )

①玄奘携带佛经回到长安 ②妇女参加骑马、打球等活动 ③百姓使用纸币进行交易 ④唐太宗广纳贤才,知人善任

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

2.“诗史互证”是研究中国古代历史的一种方法。下列诗句能够印证唐朝中日交往的是( )

A.鉴真盲目航东海,一片真心照太清

B.波斯老贾度流沙,夜听驼铃识路赊

C.何如一曲琵琶好,鸣镝无声五十年

D.九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒

B

A

3.唐朝是一个繁荣与开放的时代。下列描述最能体现唐朝对外开放特点的是( )

A.双向交流 兼容并蓄 B.政策开明 和同一家 C.恩威并重 怀柔为主 D.昂扬进取 泽被东西

4.唐朝是中国古代历史上的鼎盛时期,当时在世界上声名显赫,下列与唐朝史实表述正确的一项( )

A.唐太宗把金城公主嫁给了松赞干布

B.唐朝是中国历史上诗歌创作的黄金时期,最为著名的文人有李白、杜甫、苏轼等

C.在唐朝进口的物产中,日本物产居于首位

D.在唐朝与日本的文化交流中,最有影响的人物是鉴真

A

D

5.唐朝的对外开放不仅影响到亚洲文明的发展,而且促进了西方乃至世界文明的进步。唐朝开放表现包括 ( )

①鉴真东渡日本 ②玄奘西游天竺 ③日本“遣唐使”来华 ④郑和下西洋

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

6.它是玄奘西行旅途中的见闻回忆录,它是研究古印度和中亚地区历史、佛教的典籍,它是( )

A.《唐本草》 B.《大唐西域记》

C.《西游记》 D.《金刚经》

7.与看见新科进士感叹“天下英雄入吾毅中矣”和鉴真第六次东渡成功这两件事有关的统治者分别是( ) A.唐高祖和唐玄宗 B.唐太宗和武则天

C.唐太宗和唐玄宗 D.武则天和唐玄宗

A

B

C

安史之乱(755-763):

1.原因:①朝政腐败(根本)

②节度使势力膨胀,外重内轻(直接)

③社会矛盾尖锐

2.影响:①对社会经济造成极大破坏,尤其北方地区(人烟断绝,千里萧条)

②唐朝国势由盛转衰

③中央衰微,形成藩镇割据的局面

黄巢起义(唐末)

1.原因:①朝政腐败,宦官专权②藩镇割据③赋税沉重④灾荒

2.影响:黄巢起义给唐朝以致命打击

1.907年,朱温建立后梁,标志着唐朝灭亡

2.唐灭亡后,进入五代十国的分裂时期

实质:五代十国是唐末以来藩镇割据局面的延续

3.从唐朝的兴亡你能得到哪些启示?

①成由勤俭败由奢

②统治者应勤政爱民,勤俭治国

③要重用人才,严惩腐败

④要以农为本,大力发展经济

1.历史史实是指客观发生的历史事实,历史观点是对历史史实的认识。以下关于唐朝的历史,属于历史观点的是( )

A.618年,李渊建立唐朝,定都长安

B.唐太宗时,将文成公主嫁给松赞干布

C.安史之乱使唐朝国势由盛转衰

D.唐代高僧鉴真东渡日本,传授佛经

2.文学艺术是社会生活的反映。呈现唐朝由盛转衰时期的诗词是( )

A.孤帆远影碧空尽,惟见长江天际流--李白

B.国破山河在,城春草木深。--杜甫

C.大江东去,浪淘尽,千古风流人物。--杜甫

D.醉里挑灯看剑,梦回吹角连营--辛弃疾

C

B

3.如图诗句反映的史实是( )

A.秦朝暴政 B.赤壁之战

C.贞观之治 D.安史之乱

4.观察如图图表,唐朝自公元755年人口变化的原因是( )

A.安史之乱 B.宦官专权

C.黄巢起义 D.陈桥兵变

D

A

5.下列是某校历史学习小组进行《一座城门见证唐朝历史》的主题探究时收集的材料。材料反映出唐朝( )

A. 中外交往友好共处 B. 人才汇集经济繁荣

C. 兼容并包繁荣开放 D. 民族交融国家统一

6.钱穆《国史大纲》中写道:“自唐代镇兵拥立留后,积习相沿,直至五代,造成国擅于将、将擅于兵的局面。”这一“局面”是( )

A.宦官专权 B.藩镇割据

C.五胡乱华 D.相权大于君权

C

B

7.唐诗是研究唐代历史的宝贵史料。下列诗句中直接描写了标志唐朝国势由盛转衰的重大历史事件的是( )

A.明年十月东都破,御路犹存禄山过

B.春风得意马蹄疾,一日看尽长安花

C.忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室

D.飞流直下三千尺,疑是银河落九天

8.唐诗内容丰富,风格多样,具有鲜明的时代特色,其中以安史之乱为写作背景的诗句是( )

A.剑外忽传收蓟北,初闻涕泪满衣裳

B.故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州

C.碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦

D.山重水复疑无路,柳暗花明又一村

A

A

9.《新唐书 兵志》记载:大盗既灭,而武夫战卒以功起行阵,列为侯王者,皆除节度使。由是方镇相望于内地,大者连州十余,小者犹兼三四。记载主要反映了安史之乱后,唐朝( )

A.朝政腐败 B.经济衰落

C.藩镇割据 D.国力强盛

10.五代十国的分裂割据局面,实质上是( )

A.汉族政权与少数民族政权的并立

B.黄河流域封建政权的频繁更迭

C.阶级矛盾的严重激化

D.唐末藩镇割据的延续和扩大

C

D

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源