2022年最新沪科版八年级物理第四章 多彩的光专项测试练习题(含详解)

文档属性

| 名称 | 2022年最新沪科版八年级物理第四章 多彩的光专项测试练习题(含详解) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪科版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2022-04-14 17:46:03 | ||

图片预览

文档简介

沪科版八年级物理第四章 多彩的光专项测试

考试时间:90分钟;命题人:物理教研组

考生注意:

1、本卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,满分100分,考试时间90分钟

2、答卷前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上

3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置,如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用涂改液、胶带纸、修正带,不按以上要求作答的答案无效。

第I卷(选择题 30分)

一、单选题(10小题,每小题3分,共计30分)

1、下列现象与光的折射无关的是( )

A.阳光透过树叶的缝隙在地上形成圆形光斑

B.太阳光经三棱镜后分解成七种色光

C.通过显微镜观察细胞

D.站在岸边看到水面下的石头

2、已知凸透镜的焦距为15 cm。下列说法正确的是( )

A.当物体距凸透镜10cm时,成正立、放大的实像

B.当物体距凸透镜15cm时,成正立、放大的虚像

C.当物体距凸透镜20cm时,成倒立、放大的实像

D.当物体距凸透镜35cm时,成倒立、放大的实像

3、下列现象中,由光沿直线传播形成的是( )

A.海市蜃楼

B.岸边树木在水中的倒影

C.古时用“日晷”计时

D.从不同方向能看到银幕上的影像

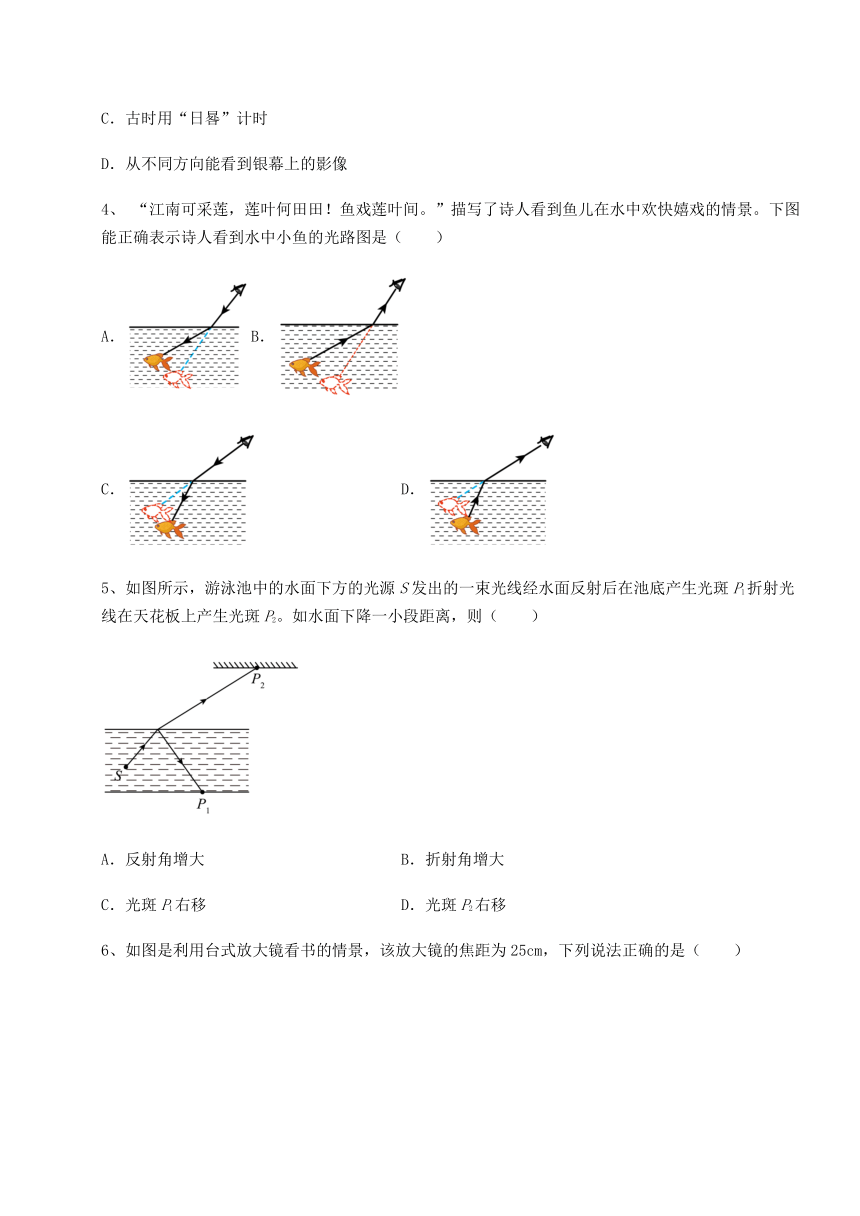

4、 “江南可采莲,莲叶何田田!鱼戏莲叶间。”描写了诗人看到鱼儿在水中欢快嬉戏的情景。下图能正确表示诗人看到水中小鱼的光路图是( )

A. B.

C. D.

5、如图所示,游泳池中的水面下方的光源S发出的一束光线经水面反射后在池底产生光斑P1折射光线在天花板上产生光斑P2。如水面下降一小段距离,则( )

A.反射角增大 B.折射角增大

C.光斑P1右移 D.光斑P2右移

6、如图是利用台式放大镜看书的情景,该放大镜的焦距为25cm,下列说法正确的是( )

A.书与放大镜之间的距离应等于25cm

B.书与放大镜之间的距离应小于25cm

C.看到的是倒立、缩小的实像

D.看到的是倒立、放大的虚像

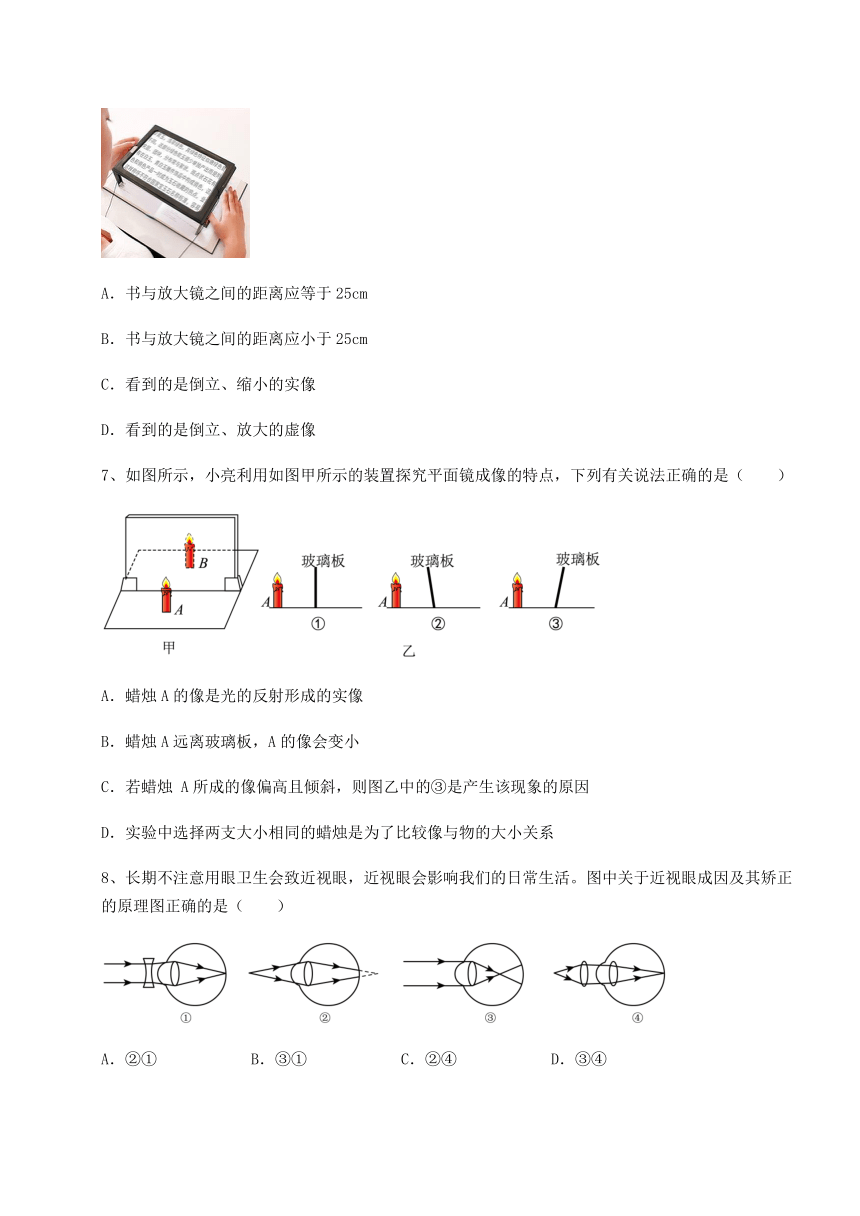

7、如图所示,小亮利用如图甲所示的装置探究平面镜成像的特点,下列有关说法正确的是( )

A.蜡烛A的像是光的反射形成的实像

B.蜡烛A远离玻璃板,A的像会变小

C.若蜡烛 A所成的像偏高且倾斜,则图乙中的③是产生该现象的原因

D.实验中选择两支大小相同的蜡烛是为了比较像与物的大小关系

8、长期不注意用眼卫生会致近视眼,近视眼会影响我们的日常生活。图中关于近视眼成因及其矫正的原理图正确的是( )

A.②① B.③① C.②④ D.③④

9、下列光现象与其原因对应不正确的是( )

A.茂密树林底下常能看到圆形光斑﹣﹣光的直线传播

B.把铅笔斜插入盛水的玻璃杯中,看上去好像折断了﹣﹣光的折射

C.潭清疑水浅﹣﹣光的反射

D.七色彩虹﹣﹣光的色散

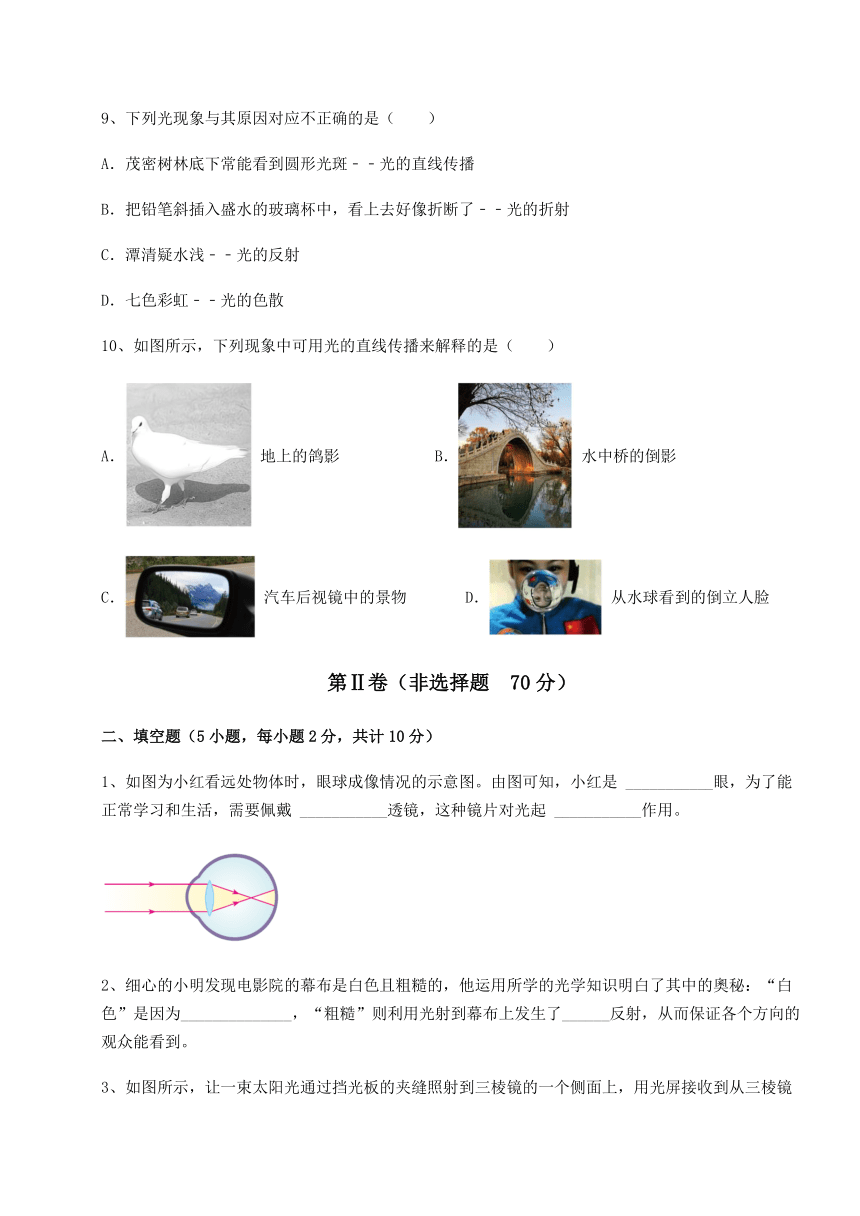

10、如图所示,下列现象中可用光的直线传播来解释的是( )

A. 地上的鸽影 B. 水中桥的倒影

C. 汽车后视镜中的景物 D. 从水球看到的倒立人脸

第Ⅱ卷(非选择题 70分)

二、填空题(5小题,每小题2分,共计10分)

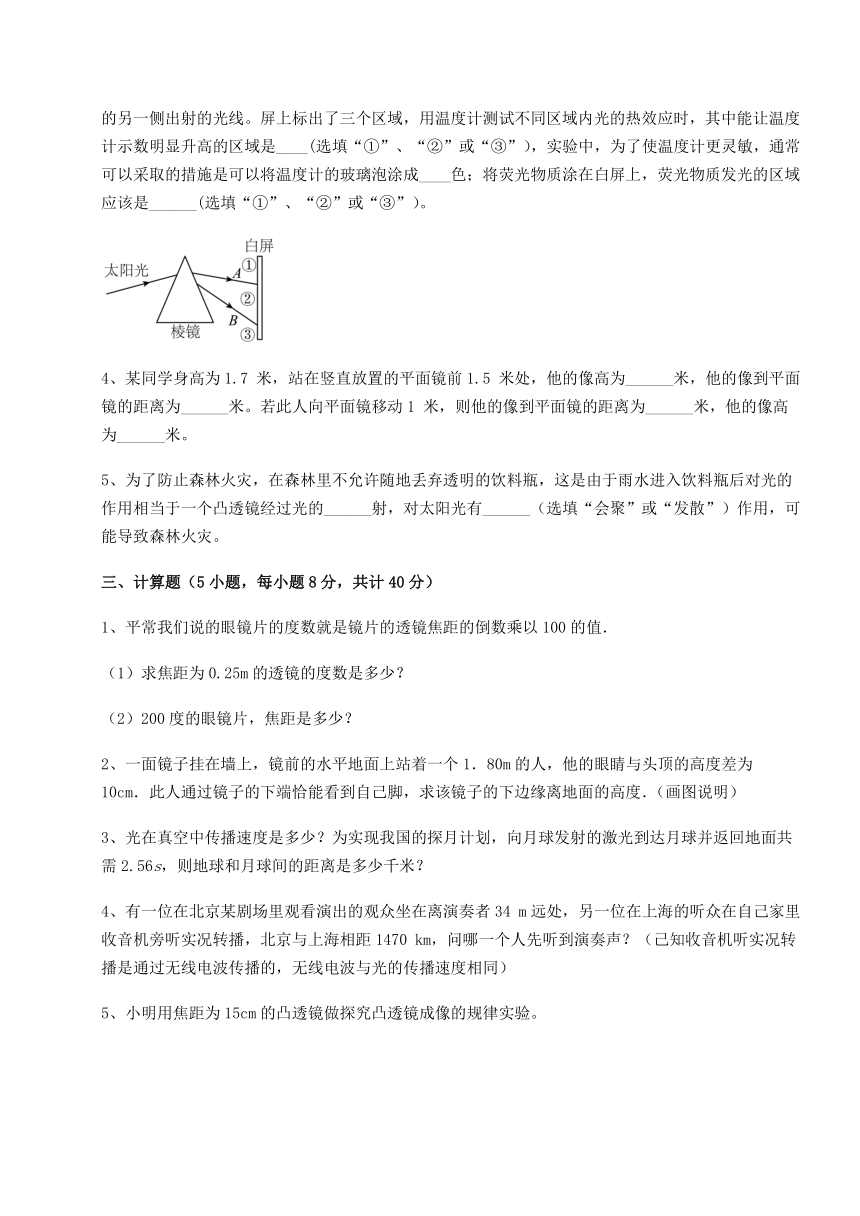

1、如图为小红看远处物体时,眼球成像情况的示意图。由图可知,小红是 ___________眼,为了能正常学习和生活,需要佩戴 ___________透镜,这种镜片对光起 ___________作用。

2、细心的小明发现电影院的幕布是白色且粗糙的,他运用所学的光学知识明白了其中的奧秘:“白色”是因为______________,“粗糙”则利用光射到幕布上发生了______反射,从而保证各个方向的观众能看到。

3、如图所示,让一束太阳光通过挡光板的夹缝照射到三棱镜的一个侧面上,用光屏接收到从三棱镜的另一侧出射的光线。屏上标出了三个区域,用温度计测试不同区域内光的热效应时,其中能让温度计示数明显升高的区域是____(选填“①”、“②”或“③”),实验中,为了使温度计更灵敏,通常可以采取的措施是可以将温度计的玻璃泡涂成____色;将荧光物质涂在白屏上,荧光物质发光的区域应该是______(选填“①”、“②”或“③”)。

4、某同学身高为1.7 米,站在竖直放置的平面镜前1.5 米处,他的像高为______米,他的像到平面镜的距离为______米。若此人向平面镜移动1 米,则他的像到平面镜的距离为______米,他的像高为______米。

5、为了防止森林火灾,在森林里不允许随地丢弃透明的饮料瓶,这是由于雨水进入饮料瓶后对光的作用相当于一个凸透镜经过光的______射,对太阳光有______(选填“会聚”或“发散”)作用,可能导致森林火灾。

三、计算题(5小题,每小题8分,共计40分)

1、平常我们说的眼镜片的度数就是镜片的透镜焦距的倒数乘以100的值.

(1)求焦距为0.25m的透镜的度数是多少?

(2)200度的眼镜片,焦距是多少?

2、一面镜子挂在墙上,镜前的水平地面上站着一个1.80m的人,他的眼睛与头顶的高度差为10cm.此人通过镜子的下端恰能看到自己脚,求该镜子的下边缘离地面的高度.(画图说明)

3、光在真空中传播速度是多少?为实现我国的探月计划,向月球发射的激光到达月球并返回地面共需2.56s,则地球和月球间的距离是多少千米?

4、有一位在北京某剧场里观看演出的观众坐在离演奏者34 m远处,另一位在上海的听众在自己家里收音机旁听实况转播,北京与上海相距1470 km,问哪一个人先听到演奏声?(己知收音机听实况转播是通过无线电波传播的,无线电波与光的传播速度相同)

5、小明用焦距为15cm的凸透镜做探究凸透镜成像的规律实验。

(1)如图甲所示,实验前应调节烛焰、凸透镜和光屏三者的中心,使它们在同一高度上,便于让像承接在______。

(2)实验过程中,当蜡烛与凸透镜的距离如图甲所示时,在光屏上可得到个清晰的倒立、______的实像,生活中利用这个规律制成的光学仪器是________。

(3)实验过程中,小明发现当蜡烛成实像时,物距减小,像距与像都_______(变大、变小或不变)。

(4)通过实验观察可知,在图乙中左边的蜡烛通过凸透镜不可能形成的像是_____(填符号)。

四、实验探究(2小题,每小题10分,共计20分)

1、小童用图甲所示的装置探究平面镜成像的特点,下面是他实验中的几个操作:

a.点燃一支小蜡烛A,竖直立在玻璃板前面.将没有点燃的同样的蜡烛B放到玻璃板后面,移动至与蜡烛A的像完全重合

b.记下蜡烛A和B的位置

c.移去玻璃板、蜡烛A及光屏,用直线连接A和B的位置,用刻度尺量出它们到玻璃板的距离.

d.在桌面上铺一张大纸,纸上立一块玻璃板,沿着玻璃板在纸上画一条直线代表平面镜的位置。

(1)以上实验步骤合理的顺序是_______;

(2)根据你的实验经验,实验中应选用 _______(填“厚”或“薄”)玻璃板;

(3)在做步骤a时,眼睛应从玻璃板_______(填“前”或“后”)面观察,若实验中小童发现无论怎样移动蜡烛B的位置都无法与A的像重合,其原因很可能是:________;

(4)在完成步骤a后,若移去蜡烛B,在B的位置上放一光屏,不透过玻璃板,在光屏上______(填“能”或“不能”)看到蜡烛的像;

(5)为了避免实验的偶然性,得到普遍规律,接下来要进行的操作是:______(填选项前的字母)

A.改变蜡烛的位置多次实验 B.把玻璃板换成平面镜重做实验

C.选用长度不同粗细相同的蜡烛重做实验

(6)小童进行了正确的实验操作后,得到的实验数据如下图乙,通过分析可知:像和物的连线与镜面______,像和物到平面镜的距离_______;

(7)实验后,小童将显示时间为丙图所示的电子手表放在平面镜前,则在平面镜中看到时钟显示的时间是_______。

2、小华在“探究凸透镜成像的规律”实验中:

(1)如图甲所示,一束平行光正对凸透镜照射,光屏上出现一个最小最亮的光斑,则凸透镜的焦距f=___________cm;为了保证像成在光屏中央,调整凸透镜和光屏的中心与烛焰中心大致在_________;

(2)如图乙所示,保持蜡烛位置不变,移动透镜至“16cm”刻度线处,则人眼在图中___________处(选填“A”或“B”)能观察到烛焰的放大的像,___________的成像原理与此相同;

(3)如图甲所示,移动凸透镜到适当位置,光屏上呈现清晰的像,此像是倒立___________(选填“放大”“缩小”或“等大”)的实像;若保持蜡烛和光屏位置不变,移动透镜至“___________cm”刻度线处,光屏上能再次呈现清晰的像;

(4)如图乙所示,小华在烛焰和凸透镜之间放一副眼镜,发现光屏上的像由清晰变模糊了,将光屏靠近凸透镜移动适当距离后,光屏上再次呈现清晰的像,则该眼镜是___________眼镜(选填“近视”或“远视”)。

-参考答案-

一、单选题

1、A

【详解】

A.阳光透过树叶的缝隙在地上形成圆形光斑是小孔成像,故A符合题意;

B.太阳光经三棱镜后分解成七种色光是不同颜色的光在玻璃中折射程度不同而导致色光分离,故B不符合题意;

C.通过显微镜观察细胞是利用凸透镜成像,其原理是光的折射,故C不符合题意;

D.站在岸边看到水面下的石头是石头反射的太阳光经过水面时,发生折射,人眼逆着折射光线反向延长线就看到了像,故D不符合题意。

故选A。

2、C

【详解】

A.当u=10cm时,uB.当u=15cm时,物体位于凸透镜的焦点上,无法成像,故B错误;

C.当u=20cm时,2f >u >f,成倒立、放大的实像,故C正确;

D.当u=35cm时,u>2f,成倒立、缩小的实像,2f>v>f,故D错误。

故选C。

3、C

【详解】

A.海市蜃楼是光在不均匀介质中发生折射形成的,故A不符合题意;

B.平面的水面相当于平面镜,岸边树木在水中的倒影为平面镜成像,属于光的反射,故B不符合题意;

C.光在同种均匀介质中沿直线传播,当光遇到不透明的物体时,会在物体后面形成一个光照射不到的区域,即影子,“日晷”就是利用影子的方向、长短大致判断时刻的仪器,故C符合题意;

D.银幕表面凹凸不平,光射到银幕上发生漫反射,故从不同方向能看到银幕上的影像,故D不符合题意。

故选C。

4、D

【详解】

人看到水中小鱼是鱼反射的光从水中斜射入空气中发生折射,折射角大于入射角,折射光线靠近水面,人眼逆着折射光线在水中看到比实际位置高的鱼的虚像,故ABC不符合题意,D符合题意。

故选D。

【点睛】

5、D

【详解】

当水面下降时,入射光线传播方向和传播介质不变的情况下,反射光线与折射光线都与原先的反射光线和折射光线平行,即折射角和反射角都不变,据此可作图如下

有图可知P1向左移动,P2向右移动,故ABC错误,不符合题意;D正确,符合题意。

故选D。

6、B

【详解】

使用台式放大镜看书时,放大镜成正立、放大的虚像,需满足u故选B。

7、D

【详解】

A.平面镜所成的像是光的反射形成的虚像,故A错误;

B.平面镜所成的像与物体始终等大,当蜡烛A远离玻璃板,A的像大小不变,故B错误;

C.平面镜成像时像与物体关于镜面对称,若蜡烛 A所成的像偏高且倾斜,则图乙中的②是产生该现象的原因,故C错误;

D.实验中选择两支大小相同的蜡烛,用其中的一支和另一支所成的像比较,是为了得到像与物的大小关系,故D正确。

故选D。

8、B

【详解】

近视眼是晶状体曲度变大,会聚能力增强即折光能力增强造成的,像呈在视网膜的前方,故近视眼成因的示意图是图③,近视眼应该佩戴发散透镜即凹透镜,使光线推迟会聚。矫正的原理图是图①。

故选B。

9、C

【详解】

A.茂密树林底下常能看到圆形光斑,属于小孔成像,是由于光的直线传播形成的,故A正确,A不符合题意;

B.铅笔斜插入盛水的玻璃杯里时,从上面看上去,水中的部分比实际位置高了,所以看起来像折断了,这是由于光的折射现象引起的,故B正确,B不符合题意;

C.潭清疑水浅是由于光在界面发生折射形成的,不是光的反射,故C错误,C符合题意;

D、雨过天晴时,常在天空出现彩虹,这是太阳光通过悬浮在空气中细小的水珠折射而成的,白光经水珠折射以后,分成各种彩色光,这种现象叫做光的色散现象,故D正确,D不符合题意。

故选C。

10、A

【详解】

A.地面上鸽子的影子是光的直线传播形成的,故A符合题意;

B.桥在水中的倒影是平面镜成像,是光的反射形成的,故B不符合题意;

C.后视镜中的景物是凸面镜成像,是光的反射形成的,故C不符合题意;

D.人透过水球看到的倒立人脸属于凸透镜成像,是光的折射现象,故D不符合题意。

故选A。

二、填空题

1、近视 凹 发散

【详解】

[1]由图可知,光线经过晶状体折射后交于视网膜前方,则小红是近视眼;

[2][3]近视眼是由于晶状体的折光能力增强所致,因此应佩戴对光线具有发散作用的凹透镜制成的眼镜加以矫正。

2、能反射各种颜色的光 漫

【详解】

[1]白光是由各种色光混合而成的,“白色”能反射各种颜色的光,使看到的像更加逼真。

[2]凹凸不平的表面会把平行的入射光线向着四面八方反射,这种反射叫做漫反射。“粗糙”则利用光射到幕布上发生了漫反射,从而保证各个方向的观众能看到。

3、① 黑 ③

【详解】

[1]太阳光通过三棱镜后,会发生光的色散,在光屏上形成七种颜色的色带。而红光之外的是红外线,具有热作用强的特点,所以能让温度计示数明显升高的区域是①。

[2]为了让温度计更灵敏,通常可以将温度计的玻璃泡涂成黑色,因为黑色吸收所有的色光。

[3]紫外线是在紫光之外,能使荧光物质发光,所以白屏的③区域的荧光物质会发光。

4、1.7 1.5 0.5 1.7

【详解】

[1]平面镜成像中,像与物大小相等,故某同学身高为1.7 米,站在竖直放置的平面镜前1.5 米处,他的像高为1.7m。

[2]平面镜成像中,像距等于物距,依题意得,该同学到平面镜的距离为1.5m,则他的像到平面镜的距离为1.5m。

[3]平面镜成像中,像与物关于平面镜对称,若此人向平面镜移动1 米,像也像平面镜移动1m,则他的像到平面镜的距离为

[4]该同学移动过程大小不变,像的大小也不变,仍为1.7m。

5、折 会聚

【详解】

[1]因为瓶中进入水之后,瓶中的水形状是中间厚、边缘薄,符合凸透镜的形状特点,太阳光经凸透镜会折射。

[2]凸透镜将太阳光会聚于焦点,温度最高,可点燃枯草、枯枝和树叶等易燃物,造成火灾,故凸透镜是会聚透镜,对光线有会聚作用。

三、计算题

1、(1)400度(2)0.5m

【详解】

(1)由题可知焦距为0.25m的透镜的度数是:=度

(2)设200度的眼镜片,焦距是,则有解得

2、0.85m

【分析】

画出试题所创设的情景,结合几何关系可以确定答案.

【详解】

设AB表示人高,C为人眼位置.要求B发出的光线经镜下端N反射后达到C,如下图所示.根据光的反射定律和等腰三角形的性质可知,镜子的下边缘离地面的高度为:

h=BD=EN====0.85m

3、3×108m/s;3.84×105km

【详解】

光在真空中的传播速度为3×108m/s ,激光从地球到月球单程的时间:,

地球到月球的距离:s=vt=3×108m/s×1.28s=3.84×108m=3.84×105km.

答:真空中光速为3×108m/s ,地球到月球的距离为3.84×105km.

4、剧场里观看演出的观众先听到演奏声。

【详解】

声音的传播速度是340m/s,无线电波的传播速度是,根据公式可得他们各自听到演奏声的时间,则北京某剧场里观看演出的观众听到演奏声的时间

,

则在上海的听众在自己家里收音机旁听到演奏声的时间

,

t1>t2,所以上海的听众在自己家里收音机旁先听到演奏声;

答:上海的听众在自己家里收音机旁先听到演奏声。

5、光屏中心 缩小 照相机 变大 B

【详解】

(1)[1]调节烛焰、凸透镜和光屏三者的中心,使它们在同一高度上,便于所成的像在光屏中间。

(2)[2][3]如图甲所示,物距为50cm,在2倍的焦距外,成的是倒立的缩小的实像;利用这个规律制成照相机。

(3)[4]小明发现当蜡烛成实像时,物距减小,物近像远像变大,故像距和物距都变大。

(4)[5]根据凸透镜成像规律,倒立的都是实像,正立的都是虚像,故不可能是B。

四、实验探究

1、dabc 薄 前 玻璃板没有竖直放置 不能 A 垂直 相等 15:01

【详解】

(1)[1]本实验的目的是探究平面镜成像的特点,需要探究像与物的大小关系,位置关系及成虚像还是实像,故应先确定平面镜的位置,再确定物和像的位置,然后探究物和像之间的关系,故合理的实验步骤是dabc。

(2)[2]当玻璃板较厚时,光会在玻璃板的前后两个面都发生反射,因此会形成两个像,影响实验结果,故实验中应选用较薄的玻璃板。

(3)[3]因平面镜所成的像为虚像,故眼睛应从玻璃板的前面观察,才能观察到平面镜成的像。

[4]若无论怎样移动蜡烛B的位置都无法与A的像重合,则原因可能是玻璃板与桌面不垂直,此时蜡烛B与蜡烛A的像不在同一平面内,所以无法重合。

(4)[5]因光屏上只能承接实像,而平面镜成的是虚像,故在B的位置上放一光屏,不透过玻璃板,在光屏上不能看到蜡烛的像。

(5)[6]只经过一次实验得到的平面镜成像时物与像的位置关系不具有普遍性,故为了避免实验结论的偶然性,得到普遍规律,应改变蜡烛的位置多次重复实验,故A符合题意,BC不符合题意。

故选A。

(6)[7][8]由图乙中数据可知,像与物关于平面镜对称,即像与物的连线与平面镜垂直;且像和物到平面镜的距离相等。

(7)[9]因物与像关于平面镜对称,故可知物与像是左右颠倒的,故将图丙左右颠倒,可得到在平面镜中时钟显示的时间是15∶01。

2、10.00 同一高度 B 放大镜 放大 40.00 远视

【详解】

(1)[1]由图得,凸透镜的光心在刻度尺10.00cm位置,焦点在20.00cm位置,故焦距

[2]实验时,要调整凸透镜和光屏的中心与烛焰中心大致在同一高度,使像成在光屏中央。

(2)[3]由图得,保持蜡烛位置不变,移动透镜至“16cm”刻度线处,物距为

此时凸透镜成的像是虚像,像成在蜡烛这一侧,人眼在图中B处才能观察到烛焰的放大的像。

[4]放大镜的成像利用的是凸透镜成正立、放大的虚像,故放大镜的成像原理与此时的成像原理相同。

(3)[5]由图得,此时的物距为

成的像是倒立、放大的实像。

[6]由图得,凸透镜未移动前,物距

像距为

由光路可逆得,当物距变为30m,像距变为15cm时,凸透镜会再次得到倒立、缩小的实像,因此若保持蜡烛和光屏位置不变,移动透镜至刻度尺40.00cm位置,光屏上能再次呈现清晰的像。

(4)[7]小华在烛焰和凸透镜之间放一副眼镜,发现光屏上的像由清晰变模糊了,将光屏靠近凸透镜移动适当距离后,光屏上再次呈现清晰的像,说明该眼镜的镜片对光线具有会聚作用,是凸透镜,用于矫正远视眼镜。

考试时间:90分钟;命题人:物理教研组

考生注意:

1、本卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,满分100分,考试时间90分钟

2、答卷前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上

3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置,如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用涂改液、胶带纸、修正带,不按以上要求作答的答案无效。

第I卷(选择题 30分)

一、单选题(10小题,每小题3分,共计30分)

1、下列现象与光的折射无关的是( )

A.阳光透过树叶的缝隙在地上形成圆形光斑

B.太阳光经三棱镜后分解成七种色光

C.通过显微镜观察细胞

D.站在岸边看到水面下的石头

2、已知凸透镜的焦距为15 cm。下列说法正确的是( )

A.当物体距凸透镜10cm时,成正立、放大的实像

B.当物体距凸透镜15cm时,成正立、放大的虚像

C.当物体距凸透镜20cm时,成倒立、放大的实像

D.当物体距凸透镜35cm时,成倒立、放大的实像

3、下列现象中,由光沿直线传播形成的是( )

A.海市蜃楼

B.岸边树木在水中的倒影

C.古时用“日晷”计时

D.从不同方向能看到银幕上的影像

4、 “江南可采莲,莲叶何田田!鱼戏莲叶间。”描写了诗人看到鱼儿在水中欢快嬉戏的情景。下图能正确表示诗人看到水中小鱼的光路图是( )

A. B.

C. D.

5、如图所示,游泳池中的水面下方的光源S发出的一束光线经水面反射后在池底产生光斑P1折射光线在天花板上产生光斑P2。如水面下降一小段距离,则( )

A.反射角增大 B.折射角增大

C.光斑P1右移 D.光斑P2右移

6、如图是利用台式放大镜看书的情景,该放大镜的焦距为25cm,下列说法正确的是( )

A.书与放大镜之间的距离应等于25cm

B.书与放大镜之间的距离应小于25cm

C.看到的是倒立、缩小的实像

D.看到的是倒立、放大的虚像

7、如图所示,小亮利用如图甲所示的装置探究平面镜成像的特点,下列有关说法正确的是( )

A.蜡烛A的像是光的反射形成的实像

B.蜡烛A远离玻璃板,A的像会变小

C.若蜡烛 A所成的像偏高且倾斜,则图乙中的③是产生该现象的原因

D.实验中选择两支大小相同的蜡烛是为了比较像与物的大小关系

8、长期不注意用眼卫生会致近视眼,近视眼会影响我们的日常生活。图中关于近视眼成因及其矫正的原理图正确的是( )

A.②① B.③① C.②④ D.③④

9、下列光现象与其原因对应不正确的是( )

A.茂密树林底下常能看到圆形光斑﹣﹣光的直线传播

B.把铅笔斜插入盛水的玻璃杯中,看上去好像折断了﹣﹣光的折射

C.潭清疑水浅﹣﹣光的反射

D.七色彩虹﹣﹣光的色散

10、如图所示,下列现象中可用光的直线传播来解释的是( )

A. 地上的鸽影 B. 水中桥的倒影

C. 汽车后视镜中的景物 D. 从水球看到的倒立人脸

第Ⅱ卷(非选择题 70分)

二、填空题(5小题,每小题2分,共计10分)

1、如图为小红看远处物体时,眼球成像情况的示意图。由图可知,小红是 ___________眼,为了能正常学习和生活,需要佩戴 ___________透镜,这种镜片对光起 ___________作用。

2、细心的小明发现电影院的幕布是白色且粗糙的,他运用所学的光学知识明白了其中的奧秘:“白色”是因为______________,“粗糙”则利用光射到幕布上发生了______反射,从而保证各个方向的观众能看到。

3、如图所示,让一束太阳光通过挡光板的夹缝照射到三棱镜的一个侧面上,用光屏接收到从三棱镜的另一侧出射的光线。屏上标出了三个区域,用温度计测试不同区域内光的热效应时,其中能让温度计示数明显升高的区域是____(选填“①”、“②”或“③”),实验中,为了使温度计更灵敏,通常可以采取的措施是可以将温度计的玻璃泡涂成____色;将荧光物质涂在白屏上,荧光物质发光的区域应该是______(选填“①”、“②”或“③”)。

4、某同学身高为1.7 米,站在竖直放置的平面镜前1.5 米处,他的像高为______米,他的像到平面镜的距离为______米。若此人向平面镜移动1 米,则他的像到平面镜的距离为______米,他的像高为______米。

5、为了防止森林火灾,在森林里不允许随地丢弃透明的饮料瓶,这是由于雨水进入饮料瓶后对光的作用相当于一个凸透镜经过光的______射,对太阳光有______(选填“会聚”或“发散”)作用,可能导致森林火灾。

三、计算题(5小题,每小题8分,共计40分)

1、平常我们说的眼镜片的度数就是镜片的透镜焦距的倒数乘以100的值.

(1)求焦距为0.25m的透镜的度数是多少?

(2)200度的眼镜片,焦距是多少?

2、一面镜子挂在墙上,镜前的水平地面上站着一个1.80m的人,他的眼睛与头顶的高度差为10cm.此人通过镜子的下端恰能看到自己脚,求该镜子的下边缘离地面的高度.(画图说明)

3、光在真空中传播速度是多少?为实现我国的探月计划,向月球发射的激光到达月球并返回地面共需2.56s,则地球和月球间的距离是多少千米?

4、有一位在北京某剧场里观看演出的观众坐在离演奏者34 m远处,另一位在上海的听众在自己家里收音机旁听实况转播,北京与上海相距1470 km,问哪一个人先听到演奏声?(己知收音机听实况转播是通过无线电波传播的,无线电波与光的传播速度相同)

5、小明用焦距为15cm的凸透镜做探究凸透镜成像的规律实验。

(1)如图甲所示,实验前应调节烛焰、凸透镜和光屏三者的中心,使它们在同一高度上,便于让像承接在______。

(2)实验过程中,当蜡烛与凸透镜的距离如图甲所示时,在光屏上可得到个清晰的倒立、______的实像,生活中利用这个规律制成的光学仪器是________。

(3)实验过程中,小明发现当蜡烛成实像时,物距减小,像距与像都_______(变大、变小或不变)。

(4)通过实验观察可知,在图乙中左边的蜡烛通过凸透镜不可能形成的像是_____(填符号)。

四、实验探究(2小题,每小题10分,共计20分)

1、小童用图甲所示的装置探究平面镜成像的特点,下面是他实验中的几个操作:

a.点燃一支小蜡烛A,竖直立在玻璃板前面.将没有点燃的同样的蜡烛B放到玻璃板后面,移动至与蜡烛A的像完全重合

b.记下蜡烛A和B的位置

c.移去玻璃板、蜡烛A及光屏,用直线连接A和B的位置,用刻度尺量出它们到玻璃板的距离.

d.在桌面上铺一张大纸,纸上立一块玻璃板,沿着玻璃板在纸上画一条直线代表平面镜的位置。

(1)以上实验步骤合理的顺序是_______;

(2)根据你的实验经验,实验中应选用 _______(填“厚”或“薄”)玻璃板;

(3)在做步骤a时,眼睛应从玻璃板_______(填“前”或“后”)面观察,若实验中小童发现无论怎样移动蜡烛B的位置都无法与A的像重合,其原因很可能是:________;

(4)在完成步骤a后,若移去蜡烛B,在B的位置上放一光屏,不透过玻璃板,在光屏上______(填“能”或“不能”)看到蜡烛的像;

(5)为了避免实验的偶然性,得到普遍规律,接下来要进行的操作是:______(填选项前的字母)

A.改变蜡烛的位置多次实验 B.把玻璃板换成平面镜重做实验

C.选用长度不同粗细相同的蜡烛重做实验

(6)小童进行了正确的实验操作后,得到的实验数据如下图乙,通过分析可知:像和物的连线与镜面______,像和物到平面镜的距离_______;

(7)实验后,小童将显示时间为丙图所示的电子手表放在平面镜前,则在平面镜中看到时钟显示的时间是_______。

2、小华在“探究凸透镜成像的规律”实验中:

(1)如图甲所示,一束平行光正对凸透镜照射,光屏上出现一个最小最亮的光斑,则凸透镜的焦距f=___________cm;为了保证像成在光屏中央,调整凸透镜和光屏的中心与烛焰中心大致在_________;

(2)如图乙所示,保持蜡烛位置不变,移动透镜至“16cm”刻度线处,则人眼在图中___________处(选填“A”或“B”)能观察到烛焰的放大的像,___________的成像原理与此相同;

(3)如图甲所示,移动凸透镜到适当位置,光屏上呈现清晰的像,此像是倒立___________(选填“放大”“缩小”或“等大”)的实像;若保持蜡烛和光屏位置不变,移动透镜至“___________cm”刻度线处,光屏上能再次呈现清晰的像;

(4)如图乙所示,小华在烛焰和凸透镜之间放一副眼镜,发现光屏上的像由清晰变模糊了,将光屏靠近凸透镜移动适当距离后,光屏上再次呈现清晰的像,则该眼镜是___________眼镜(选填“近视”或“远视”)。

-参考答案-

一、单选题

1、A

【详解】

A.阳光透过树叶的缝隙在地上形成圆形光斑是小孔成像,故A符合题意;

B.太阳光经三棱镜后分解成七种色光是不同颜色的光在玻璃中折射程度不同而导致色光分离,故B不符合题意;

C.通过显微镜观察细胞是利用凸透镜成像,其原理是光的折射,故C不符合题意;

D.站在岸边看到水面下的石头是石头反射的太阳光经过水面时,发生折射,人眼逆着折射光线反向延长线就看到了像,故D不符合题意。

故选A。

2、C

【详解】

A.当u=10cm时,u

C.当u=20cm时,2f >u >f,成倒立、放大的实像,故C正确;

D.当u=35cm时,u>2f,成倒立、缩小的实像,2f>v>f,故D错误。

故选C。

3、C

【详解】

A.海市蜃楼是光在不均匀介质中发生折射形成的,故A不符合题意;

B.平面的水面相当于平面镜,岸边树木在水中的倒影为平面镜成像,属于光的反射,故B不符合题意;

C.光在同种均匀介质中沿直线传播,当光遇到不透明的物体时,会在物体后面形成一个光照射不到的区域,即影子,“日晷”就是利用影子的方向、长短大致判断时刻的仪器,故C符合题意;

D.银幕表面凹凸不平,光射到银幕上发生漫反射,故从不同方向能看到银幕上的影像,故D不符合题意。

故选C。

4、D

【详解】

人看到水中小鱼是鱼反射的光从水中斜射入空气中发生折射,折射角大于入射角,折射光线靠近水面,人眼逆着折射光线在水中看到比实际位置高的鱼的虚像,故ABC不符合题意,D符合题意。

故选D。

【点睛】

5、D

【详解】

当水面下降时,入射光线传播方向和传播介质不变的情况下,反射光线与折射光线都与原先的反射光线和折射光线平行,即折射角和反射角都不变,据此可作图如下

有图可知P1向左移动,P2向右移动,故ABC错误,不符合题意;D正确,符合题意。

故选D。

6、B

【详解】

使用台式放大镜看书时,放大镜成正立、放大的虚像,需满足u

7、D

【详解】

A.平面镜所成的像是光的反射形成的虚像,故A错误;

B.平面镜所成的像与物体始终等大,当蜡烛A远离玻璃板,A的像大小不变,故B错误;

C.平面镜成像时像与物体关于镜面对称,若蜡烛 A所成的像偏高且倾斜,则图乙中的②是产生该现象的原因,故C错误;

D.实验中选择两支大小相同的蜡烛,用其中的一支和另一支所成的像比较,是为了得到像与物的大小关系,故D正确。

故选D。

8、B

【详解】

近视眼是晶状体曲度变大,会聚能力增强即折光能力增强造成的,像呈在视网膜的前方,故近视眼成因的示意图是图③,近视眼应该佩戴发散透镜即凹透镜,使光线推迟会聚。矫正的原理图是图①。

故选B。

9、C

【详解】

A.茂密树林底下常能看到圆形光斑,属于小孔成像,是由于光的直线传播形成的,故A正确,A不符合题意;

B.铅笔斜插入盛水的玻璃杯里时,从上面看上去,水中的部分比实际位置高了,所以看起来像折断了,这是由于光的折射现象引起的,故B正确,B不符合题意;

C.潭清疑水浅是由于光在界面发生折射形成的,不是光的反射,故C错误,C符合题意;

D、雨过天晴时,常在天空出现彩虹,这是太阳光通过悬浮在空气中细小的水珠折射而成的,白光经水珠折射以后,分成各种彩色光,这种现象叫做光的色散现象,故D正确,D不符合题意。

故选C。

10、A

【详解】

A.地面上鸽子的影子是光的直线传播形成的,故A符合题意;

B.桥在水中的倒影是平面镜成像,是光的反射形成的,故B不符合题意;

C.后视镜中的景物是凸面镜成像,是光的反射形成的,故C不符合题意;

D.人透过水球看到的倒立人脸属于凸透镜成像,是光的折射现象,故D不符合题意。

故选A。

二、填空题

1、近视 凹 发散

【详解】

[1]由图可知,光线经过晶状体折射后交于视网膜前方,则小红是近视眼;

[2][3]近视眼是由于晶状体的折光能力增强所致,因此应佩戴对光线具有发散作用的凹透镜制成的眼镜加以矫正。

2、能反射各种颜色的光 漫

【详解】

[1]白光是由各种色光混合而成的,“白色”能反射各种颜色的光,使看到的像更加逼真。

[2]凹凸不平的表面会把平行的入射光线向着四面八方反射,这种反射叫做漫反射。“粗糙”则利用光射到幕布上发生了漫反射,从而保证各个方向的观众能看到。

3、① 黑 ③

【详解】

[1]太阳光通过三棱镜后,会发生光的色散,在光屏上形成七种颜色的色带。而红光之外的是红外线,具有热作用强的特点,所以能让温度计示数明显升高的区域是①。

[2]为了让温度计更灵敏,通常可以将温度计的玻璃泡涂成黑色,因为黑色吸收所有的色光。

[3]紫外线是在紫光之外,能使荧光物质发光,所以白屏的③区域的荧光物质会发光。

4、1.7 1.5 0.5 1.7

【详解】

[1]平面镜成像中,像与物大小相等,故某同学身高为1.7 米,站在竖直放置的平面镜前1.5 米处,他的像高为1.7m。

[2]平面镜成像中,像距等于物距,依题意得,该同学到平面镜的距离为1.5m,则他的像到平面镜的距离为1.5m。

[3]平面镜成像中,像与物关于平面镜对称,若此人向平面镜移动1 米,像也像平面镜移动1m,则他的像到平面镜的距离为

[4]该同学移动过程大小不变,像的大小也不变,仍为1.7m。

5、折 会聚

【详解】

[1]因为瓶中进入水之后,瓶中的水形状是中间厚、边缘薄,符合凸透镜的形状特点,太阳光经凸透镜会折射。

[2]凸透镜将太阳光会聚于焦点,温度最高,可点燃枯草、枯枝和树叶等易燃物,造成火灾,故凸透镜是会聚透镜,对光线有会聚作用。

三、计算题

1、(1)400度(2)0.5m

【详解】

(1)由题可知焦距为0.25m的透镜的度数是:=度

(2)设200度的眼镜片,焦距是,则有解得

2、0.85m

【分析】

画出试题所创设的情景,结合几何关系可以确定答案.

【详解】

设AB表示人高,C为人眼位置.要求B发出的光线经镜下端N反射后达到C,如下图所示.根据光的反射定律和等腰三角形的性质可知,镜子的下边缘离地面的高度为:

h=BD=EN====0.85m

3、3×108m/s;3.84×105km

【详解】

光在真空中的传播速度为3×108m/s ,激光从地球到月球单程的时间:,

地球到月球的距离:s=vt=3×108m/s×1.28s=3.84×108m=3.84×105km.

答:真空中光速为3×108m/s ,地球到月球的距离为3.84×105km.

4、剧场里观看演出的观众先听到演奏声。

【详解】

声音的传播速度是340m/s,无线电波的传播速度是,根据公式可得他们各自听到演奏声的时间,则北京某剧场里观看演出的观众听到演奏声的时间

,

则在上海的听众在自己家里收音机旁听到演奏声的时间

,

t1>t2,所以上海的听众在自己家里收音机旁先听到演奏声;

答:上海的听众在自己家里收音机旁先听到演奏声。

5、光屏中心 缩小 照相机 变大 B

【详解】

(1)[1]调节烛焰、凸透镜和光屏三者的中心,使它们在同一高度上,便于所成的像在光屏中间。

(2)[2][3]如图甲所示,物距为50cm,在2倍的焦距外,成的是倒立的缩小的实像;利用这个规律制成照相机。

(3)[4]小明发现当蜡烛成实像时,物距减小,物近像远像变大,故像距和物距都变大。

(4)[5]根据凸透镜成像规律,倒立的都是实像,正立的都是虚像,故不可能是B。

四、实验探究

1、dabc 薄 前 玻璃板没有竖直放置 不能 A 垂直 相等 15:01

【详解】

(1)[1]本实验的目的是探究平面镜成像的特点,需要探究像与物的大小关系,位置关系及成虚像还是实像,故应先确定平面镜的位置,再确定物和像的位置,然后探究物和像之间的关系,故合理的实验步骤是dabc。

(2)[2]当玻璃板较厚时,光会在玻璃板的前后两个面都发生反射,因此会形成两个像,影响实验结果,故实验中应选用较薄的玻璃板。

(3)[3]因平面镜所成的像为虚像,故眼睛应从玻璃板的前面观察,才能观察到平面镜成的像。

[4]若无论怎样移动蜡烛B的位置都无法与A的像重合,则原因可能是玻璃板与桌面不垂直,此时蜡烛B与蜡烛A的像不在同一平面内,所以无法重合。

(4)[5]因光屏上只能承接实像,而平面镜成的是虚像,故在B的位置上放一光屏,不透过玻璃板,在光屏上不能看到蜡烛的像。

(5)[6]只经过一次实验得到的平面镜成像时物与像的位置关系不具有普遍性,故为了避免实验结论的偶然性,得到普遍规律,应改变蜡烛的位置多次重复实验,故A符合题意,BC不符合题意。

故选A。

(6)[7][8]由图乙中数据可知,像与物关于平面镜对称,即像与物的连线与平面镜垂直;且像和物到平面镜的距离相等。

(7)[9]因物与像关于平面镜对称,故可知物与像是左右颠倒的,故将图丙左右颠倒,可得到在平面镜中时钟显示的时间是15∶01。

2、10.00 同一高度 B 放大镜 放大 40.00 远视

【详解】

(1)[1]由图得,凸透镜的光心在刻度尺10.00cm位置,焦点在20.00cm位置,故焦距

[2]实验时,要调整凸透镜和光屏的中心与烛焰中心大致在同一高度,使像成在光屏中央。

(2)[3]由图得,保持蜡烛位置不变,移动透镜至“16cm”刻度线处,物距为

此时凸透镜成的像是虚像,像成在蜡烛这一侧,人眼在图中B处才能观察到烛焰的放大的像。

[4]放大镜的成像利用的是凸透镜成正立、放大的虚像,故放大镜的成像原理与此时的成像原理相同。

(3)[5]由图得,此时的物距为

成的像是倒立、放大的实像。

[6]由图得,凸透镜未移动前,物距

像距为

由光路可逆得,当物距变为30m,像距变为15cm时,凸透镜会再次得到倒立、缩小的实像,因此若保持蜡烛和光屏位置不变,移动透镜至刻度尺40.00cm位置,光屏上能再次呈现清晰的像。

(4)[7]小华在烛焰和凸透镜之间放一副眼镜,发现光屏上的像由清晰变模糊了,将光屏靠近凸透镜移动适当距离后,光屏上再次呈现清晰的像,说明该眼镜的镜片对光线具有会聚作用,是凸透镜,用于矫正远视眼镜。

同课章节目录

- 第一章 打开物理世界的大门

- 第一节 走进神奇

- 第二节 探索之路

- 第三节 站在巨人的肩膀上

- 第二章 运动的世界

- 第一节 动与静

- 第二节 长度与时间的测量

- 第三节 快与慢

- 第四节 科学探究:速度的变化

- 第三章 声的世界

- 第一节 科学探究:声音的产生与传播

- 第二节 声音的特性

- 第三节 超声与次声

- 第四章 多彩的光

- 第一节 光的反射

- 第二节 平面镜成像

- 第三节 光的折射

- 第四节 光的色散

- 第五节 科学探究:凸透镜成像

- 第六节 神奇的眼睛

- 第五章 质量与密度

- 第一节 质量

- 第二节 学习使用天平和量筒

- 第三节 科学探究:物质的密度

- 第四节 密度知识的应用

- 第六章 熟悉而陌生的力

- 第一节 力

- 第二节 怎样描述力

- 第三节 弹力与弹簧测力计

- 第四节 来自地球的力

- 第五节 科学探究:摩擦力

- 第七章 力与运动

- 第一节 科学探究:牛顿第一定律

- 第二节 力的合成

- 第三节 力的平衡

- 第八章 压强

- 第一节 压力的作用效果

- 第二节 科学探究:液体的压强

- 第三节 空气的“力量”

- 第四节 流体压强与流速的关系

- 第九章 浮力

- 第一节 认识浮力

- 第二节 阿基米德原理

- 第三节 物体的浮与沉

- 第十章 机械与人

- 第一节 科学探究:杠杆的平衡条件

- 第二节 滑轮及其应用

- 第三节 做功了吗

- 第四节 做功的快慢

- 第五节 机械效率

- 第六节 合理利用机械能

- 第十一章 小粒子与大宇宙

- 第一节 走进微观

- 第二节 看不见的运动

- 第三节 探索宇宙