第11课近代以来的城市化进程培优练习-2021-2022学年统编版(2019)高中历史选择性必修二

文档属性

| 名称 | 第11课近代以来的城市化进程培优练习-2021-2022学年统编版(2019)高中历史选择性必修二 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 235.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-14 15:36:54 | ||

图片预览

文档简介

第11课近代以来的城市化进程培优练习(含答案)

一、单选题

1.美国制造业中心在1850年时位于宾夕法尼亚州的哈里亚斯堡附近,到1890年已移到俄亥俄州中部,离坎顿西南数英里的地方,共向西移动225英里。这反映出当时美国

A.城市化进展显著 B.贫富差距逐渐消除

C.工业化开始启动 D.东部经济走向衰落

2.19世纪晚期20世纪初,伦敦百货公司、连锁商店大量涌现,运动俱乐部、剧院、音乐厅也日益增多,各式各样的展览会目不暇接,这说明当时英国

A.贫富差距缩小 B.城市化水平提高

C.垄断组织快速发展 D.奢侈之风盛行

3.18世纪70年代,英国城乡人口比例为1:2,19世纪初上升为2:3,造成这一变化的最主要原因是

A.价格革命促使农民流入城市 B.工业革命推动城市化进程

C.移民政策吸引大量外来移民 D.农村人口迁往英属殖民地

4.15世纪的欧洲城市,逐渐重视公共空间的建设。畅通的道路、宏伟的广场、藏品丰富的博物馆成为城市发展规划的重要组成部分。这一趋势出现的因素包括

A.新航路开辟促进资本原始积累 B.文艺复兴对人的关注

C.资本主义已经登上了政治舞台 D.世界市场的基本形成

5.苏联曾出台《住房建设法案》,该法案明确提出除了国家为民众分配住房外,“有必要鼓励私人投资国有住房建设”。该法案最有可能颁布的时间是

A.1918年 B.1928年 C.1938年 D.1948年

6.中国城市化率由1978年的17.92%提高到1984年的23.01%,这主要是由于

A.农村改革的推动 B.经济特区的设立

C.沿海港口的开放 D.市场体制的成功

7.中国城镇人口在1956年就增加了900万,占当时整个城镇人口数的近10%。造成这种现象的主要原因是

A.农业社会主义改造 B.“一五”计划的实施

C.新中国的成立 D.过渡时期总路线的提出

8.恩格斯在《英国工人阶级状况》中分析近代城市的发展时写道:“大工业企业需要许多工人在一个建筑物里共同劳动,这些工人须住在近处……他们也会形成一个完整的村镇……于是村镇就变成了小城市,而小城市又变成大城市……”此材料可用于说明

A.大工业企业的发展增加了就业率 B.大城市由小村镇直接发展而来

C.村镇的形成有利于促进工业发展 D.工业企业的发展促进了城市发展

9.对于城市化进程中出现的问题,很多人认为只要发展中国家多加注意,这些问题将不会出现,而二战后发展中国家在城市化过程中还是经历了这些问题,甚至这些问题更严重。据此下列结论正确的是

A.应避免城市化,让更多的人在农村生活

B.发展城市化,让工业化和城市化水平相适应

C.城市化是逆流,国家应在政策上阻止

D.城市化是潮流,应做好人们的心理疏导

10.城市公共设施指的是由政府或其他社会组织向城市提供的、满足居民生活需要的公共建筑或设备,可分为教育、医疗、文娱、交通、社保、社区服务等。而且,任何人增加对这些设施的消费都不会减少其他人所可能得到的消费水平。这主要是由于城市公共设施

A.关系到城市政府的形象 B.反映城市的整体经济实力

C.不具有竞争性和排他性 D.关系每个居民的基本利益

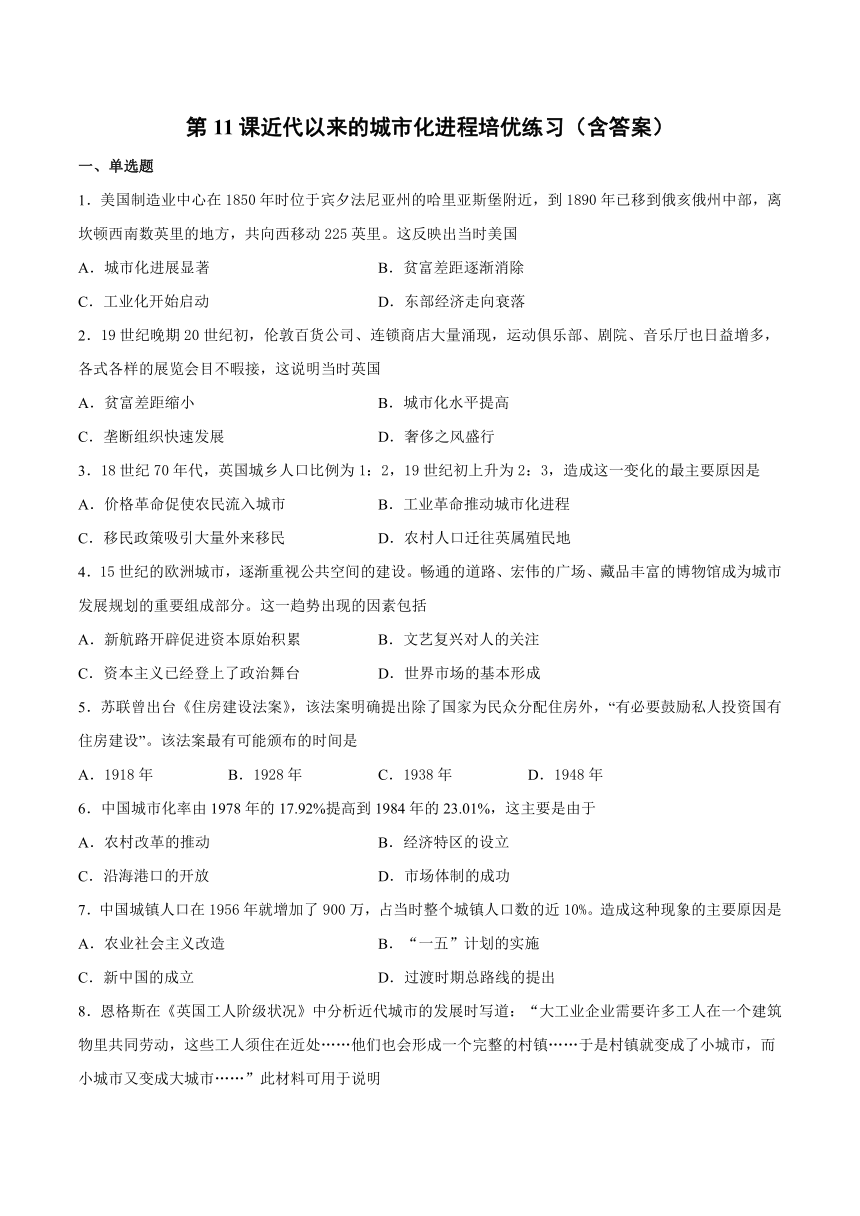

11.如图是关于中国城市化进程的图表。对图表信息的解读最为准确的是

A.1949—1960年城市化发展集中在沿海地区

B.1960—1978年因政府政策出现逆城市化

C.1978年至今我国已经完成城市化

D.1949年后中国城市化的发展迅速

12.“近代中国,真正的城市化开始了。但是城市化的开始却是建立在自然经济的条件下,列强各种形式的入侵的刺激之上。”对此材料解读最为准确的是

A.在自然经济的基础上,近代中国的城市化得以发展

B.近代中国的城市化建立在自然经济和外来侵略之上

C.若没有外来侵略中国将不会出现城市化

D.近代中国的城市化带有半殖民地的色彩

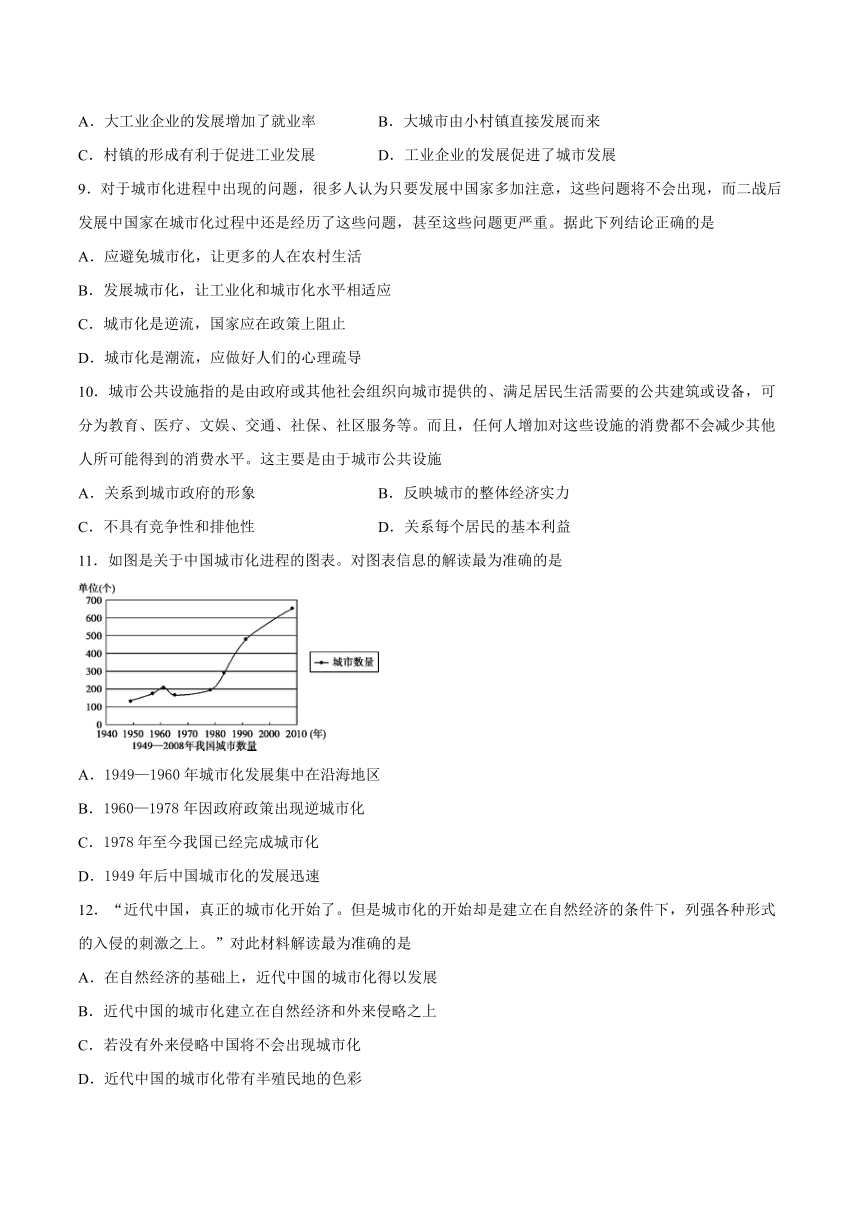

13.如图反映了某国人口密度和城市分布变化情况。促成这变化的主要因素是( )

A.海外贸易扩展 B.独立战争胜利

C.联邦体制确立 D.工业革命推动

14.据学者研究,英国早期城市化的基本情况如下表所示

英国总人口与城市总人口(万人)

年代 全国总人口 城市总人口 城市人口所占比例

1520年 240 12.5 5.25%

1600年 411 33.5(伦敦22万人) 8.25%(伦敦占有5%)

由此可知,这一时期的城市化

A.未摆脱政治中心优先发展的藩篱

B.受制于城市人口的缓慢增长

C.政治中心严重制约其他地区发展

D.催生了自由主义的经济思想

15.清末《卖宁波脚带》:“宁波小脚啥好看,脚背高起一大段。如何脚带竟出名,四乡八镇销场远。明诏近来禁缠脚,脚带虽好用勿着。我劝卖脚带人早弃行,免使女子缠脚遭凌虐。”对材料理解正确的是

A.观念变化已致脚带无人问津

B.诏令颁布引发妇女普遍解放

C.女子缠足当时仍然普遍存在

D.废止缠足已成当时社会共识

二、材料分析题

16.阅读材料,完成下列要求。

材料一 19世纪中叶,英国已成为城市化国家。早期英国城市实行城市自治,政府采取最低限度的干预。商人们看到有利可图,就在城市里建造了许多连排式大杂院,背靠背式、单向公寓式等各种住房,用来出售或出租。商人们的自发行为尽管缓解了城市的住房压力,但造成了许多不良后果:城市建设缺乏统一规划,大部分城市街道.狭窄,平房连片,拥挤不堪。从19世纪40年代开始,政府通过皇家委员会的调查,详细了解了情况,决定通过立法进行干预并制定住房的标准,改善居民的住房条件。1884年,英国政府成立专们的委员会进行调查;1890年,议会通过了一项解决工人住房问题的法律。20世纪初,英国城市居民的住房条件得到了很大改善,中产阶级基本土.有了自己的住房,劳动者的住房条件也有所改善,地下室被禁止使用,贫民窟被清理。

——摘编自任其怿等《从住房和卫生条件的改善看近代英国的城市治理》

材料二 1875-1909年是英国以住房问题为中心的城市规划阶段。中央政府颁布的住房法案将地方政府的规划权限扩大到付整片住宅区进行控制,并且有权强制地方政府或施工单位在开发前制定详尽的“改善方案”,并将其付诸实施。工业城市政府开始大规模清理贫民窟以及其他结构不当的建筑群,并为工人阶级提供一定数量的住房。在清理和重建过程中,建筑物(主要是住房)的组群结构问题得到重视,从而避免了因建筑群的格局不当而产生卫生问题或影响到城市建设的其他方面。1909'-19i0年是英国以综合治理为中心的城市规划阶段。中央出台的城乡规划法案旨在弥补此前的规划在城市综合布局方面的不足。法案授权地方政府以“规划方案”的形式,对包括用于住房在内的各种功能的土地进行统筹控制、综合布局。这为二战后英国实现更高层次的城市规划奠定了基础。

——摘编自梁远《近代英国工业城市规划演进研究(1840-1940)》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括19世纪末20世纪初英国开展城市治理的背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析19世纪末至20世纪四十年代英国开展城市治理的积极影响。

17.杭州是中国七大古都之一,吴越文化的发源地之一,历史文化积淀深厚。阅读材料,回答问题。

材料一 三国两晋南北朝时期,杭州为吴国的吴兴郡,属扬州。因外族相继入侵,晋室南迁,促进了江南和钱塘江两岸经济文化的发展。加之当地政局稳定,北方人口大量南迁。隋王朝建立后,于开皇九年(589年)废郡为州,“杭州”之名第一次出现。大业六年(610年),杨素凿通江南运河,从现在的江苏镇江起,经苏州、嘉兴等地而达杭州,全长400多公里,自此,拱宸桥成为大运河的起讫点。这一重要的地理位置,促进了杭州经济文化的迅速发展。唐代,由于运河的沟通,杭州成为货物集散地,社会经济日趋繁荣,人口也迅速增加,到唐开元(713~741年)中期,杭州已与广州、扬州并列,成为我国古代三大通商口岸之一。五代十国时期,吴越王重视兴修水利,引西湖水输入城内运河;在钱塘江沿岸,修筑百余里的护岸海塘;还动用民工凿平江中的石滩,使航道畅通,促进了与沿海各地的水上交通。

——摘编自李晓《宋代城镇综合经济功能的增强与城乡经济一体化》

材料二 从鸦片战争后的百余年间,杭州的近代工业逐渐发展起来。如在1897年创办的通益公纱厂(杭州第一棉纺织厂前身),规模较大;其后又陆续兴办起火柴厂、造纸厂等,传统的手工丝织行业也逐步采用机械传动。

材料三 新中国成立以来,杭州市发生了巨大的变化。现在的杭州,经过大规模的城市和园林建设,城市面貌大为改观,是国务院确定的全国重点风景旅游城市,国家公布的历史文化名城,是浙江省的省会。同时也是长江三角洲地区除上海的第二大中心城市。1996年,设立滨江区与高新产业开发区,是浙江省最重要的科技成果产业化基地、技术创新示范基地、创新型人才培养基地和高新技术产品出口基地。目前杭州在工业生产上已具备比较雄厚的实力,门类比较齐全,在全省乃至全国都占有重要地位。2016年G20峰会、2018年世界短池游泳锦标赛、2022年亚运会等一系列国际会议和赛事已在或将在杭州举办。

——材料二、三摘编自《杭州日报》相关报道

(1)依据材料一,概括古代杭州城市崛起的原因。

(2)依据材料二并结合所学知识,分析1897年前后杭州近代工业发展的原因。

(3)依据材料三并结合所学知识,分析新中国成立以来杭州发生巨大变化的原因。

18.城市是社会生产力发展到一定历史阶段的产物,是人类文明进步的结晶。城市化是现代国家发展无法逾越的一道坎,在推进城市化过程中会产生很多问题,如何来解决?或许可以从历史中寻找一些答案。阅读材料,回答问题。

材料一 中国古代城市的发展大致可分为两个阶段:

第一阶段,从战国至南北朝时期。此时期城市的发展在很大程度上受政治因素的制约,南方除少数大城市的发展水平逐渐接近北方外,黄淮流域的城市数量与发展水平仍居当时全国的主导地位。

第二阶段,即从隋唐至清末时期,这一时期城市发展的主要特点除江南已成为城市发展、分布的重点地区和以工商业为主的城市不断增多,城市的工商业职能进一步加强、城市作为经济中心的作用日益明显。

——摘编自戴均良主编《中国城市发展史》

材料二 清末,有很多部门负责管理北京的街道与沟渠、河道,“严且备矣”,但“究其实,无一人过问”,以致北京城“粪土载道,秽污山积”,“洋人目之为猪圈,外省比之为厕屋”。清政府每年出资修缮,并向商民收取巨款,但款项皆被官员私吞,并没有真正用于街道等的修缮。戊戌变法时期,清政府令“各衙门即行查勘、估修,以壮观瞻,并大清门、正阳门外,菜蔬鸡鱼摊肆,一概逐令于城根摆设”。对此改革,“官吏闾民,皆称不便”,更有官吏怂恿百姓联名反对。

——据苏继祖《清廷戊戌朝变记》

材料三 新中国成立后在中国共产党和政府的领导下,经过10余年的艰苦努力,我国的城市公共卫生事业迅速发展,广大人民的健康和卫生状况有了明显的改善,曾经在旧社会给人民带来深重灾难的鼠疫、天花、黑热病、回归热、斑疹伤寒等烈性和急性传染病,在解放后不长的时间内,就陆续被消灭或基本消灭。有力地保障了人民的健康安全,保障了我国经济建设的顺利进行。

——据当代中国丛书编辑委员会《当代中国的卫生事业》等

请回答:

(1)根据材料一概括中国古代城市发展转型的特征并结合所学知识分析其转型原因。

(2)概括当时的北京城面临的什么问题,指出其产生的原因。

(3)据材料四指出建国初期我国的城市管理取得的突出成就,并结合所学知识分析其原因。

参考答案

1.A

【详解】

根据材料“美国制造业中心在1850年时位于宾夕法尼亚州……,到1890年已移到俄亥俄州中部,……共向西移动225英里”,并结合所学可知,当时正值两次工业革命时期,美国制造业中心不断西移,说明美国城市化进展迅速,故A项正确;随着工业革命的进行,贫富差距越来越大,故B项错误;美国在18世纪末19世纪初就启动了工业化,故C项错误;材料无法体现“东部经济走向衰落”,且这种说法不正确,故D项错误。

2.B

【详解】

根据题干中所提及的时间点——19世纪晚期20世纪初,可知题干所述现象发生在第二次工业革命之后,再结合所学知识可知,第二次工业革命之后,城市化水平大幅度提高,故选B项;工业革命之后,社会贫富差距在扩大,而不是缩小,排除A项;垄断组织主要出现在大企业中,而题干所述现象不属于大企业,排除C项;题干没有涉及英国人民的消费情况,排除D项。

3.B

【详解】

根据所学知识可知,18世纪70年代到19世纪初,英国城乡人口比例上升的最主要原因是,工业革命推动了城市化进程,B项正确;16世纪的价格革命与19世纪前后英国城市人口增多无关,A项错误;移民政策吸引大量外来移民不是19世纪前后英国城乡人口比例发生重大变化的主要原因,C项错误;农村人口迁往英属殖民地与英国城市人口增多无关,D项错误。

4.B

【详解】

根据所学知识可知,15世纪欧洲城市逐渐重视公共空间建设,反映出文艺复兴对人的关注,B项正确;新航路开辟是在15世纪末16世纪初,不是当时城市重视公共空间建设趋势出现的原因,A项错误;15世纪资本主义尚未登上政治舞台,C项错误;世界市场的基本形成是在19世纪中期,不是15世纪欧洲城市重视公共空间建设的原因,D项错误。

5.B

【详解】

根据所学知识可知,苏联明确提出“有必要鼓励私人投资国有住房建设”,体现了新经济政策的特点,该法案最有可能颁布的时间是1928年,B项正确;1918年苏俄为打击国内外敌人,实行战时共产主义政策,大中小企业全部国有,不鼓励私人投资,A项错误;1938年高度集中的斯大林模式已经形成,不鼓励“私人投资”国有住房建设,C项错误;1948年苏联“四五计划”时期,不鼓励“私人投资”国有住房建设,D项错误。

6.A

【详解】

根据所学知识可知,1978到1984年,中国城市化率明显提高主要是由于农村改革的推动,A项正确;1980年四个经济特区的设立不是全国城市化率提高的主要原因,B项错误;沿海港口的开放开始于1985年,与之前的城市化率提高无关,C项错误;直到本世纪初,市场体制才建立起来,D项错误。

7.B

【详解】

根据所学知识可知,1956年中国城镇人口能够增加900万,主要原因是集中力量发展重工业的“一五”计划的实施,B项正确;农业生产关系的社会主义改造不是城镇化加快的主要原因,A项错误;新中国的成立不是1956年城镇化明显的主要原因,C项错误;1953年提出的过渡时期总路线不是1956年城镇化成果突出的主要原因,D项错误。

8.D

【详解】

根据“大工业企业需要许多工人在一个建筑物里共同劳动,这些工人须住在近处……他们也会形成一个完整的村镇”可以看出,材料反映的是大工业企业的发展促进了村镇的形成和发展,排除C项,D项正确;A项本身论述正确,但并不是材料论述的主旨,排除;据材料“村镇就变成了小城市,而小城市又变成大城市”可知,大城市并不是由小村镇直接发展而来,排除B项。

9.B

【详解】

工业化水平与城市化水平相适应,可以在基础设施、环境、就业等问题上解决国家所面临的一些问题,工业化是城市化的动力,B项正确;根据所学可知,城市化是历史发展趋势,是不可避免的,因此A、C两项排除;城市化进程中出现的问题是由工业化和国家政策等多方面导致的,并非做好心理疏导就可以解决,排除D项。

10.C

【详解】

城市公共设施最基本的特性就是其公共性,不具有竞争性和排他性,比如城市公共图书馆,城市新增人口一样可以方便、快捷、高效地享受其提供的借阅服务,而这种服务并不对其他已有人口的服务造成任何影响,因此,任何人增加对城市公共设施的消费都不会减少其他人可能得到的消费水平。故选C项;ABD项与材料主旨不符合,排除。

11.B

【详解】

1958年“大跃进”和人民公社化运动的开展,一定程度上推动了城市化进程,造成了国民经济的困难,1960年中央实施“八字方针”,对国民经济进行调整,因此出现逆城市化现象,B项正确;从图表可知,1949—1960年我国城市数量呈上涨趋势,但无法得出城市化发展集中在沿海地区的结论,排除A项;我国的城市化尚未完成,排除C项;1978年后我国的城市化发展迅速,排除D项。

12.D

【详解】

由材料“城市化的开始却是建立在自然经济的条件下,列强各种形式的入侵的刺激之上”可知,近代中国的城市化带有半殖民地色彩,D项正确;由材料“列强各种形式的入侵的刺激之上”可知,近代中国的城市化是在列强的入侵刺激下发展而来的,排除A项;据材料并结合所学可知,鸦片战争后中国的自然经济逐渐解体,城市化得以开始,即在某种程度上自然经济阻碍了中国的城市化进程,排除B项;C项说法明显与史实不符,排除。

13.D

【详解】

材料反映的是工业革命时期,英国城市人口密度增加,反映的是工业化促进了城市化进程的加快,故选D;材料中人口密度和城市分布的变化和海外贸易扩展没有关系,排除A;材料反映的是英国的地图,英国没有独立战争,排除B;英国联邦体制对人口密度和城市分布的发展没有影响,排除C。

14.A

【详解】

根据表格中1600年英国早期城市化城市总人口33.5万人中伦敦占22万,城市人口所占比例8.25%中伦敦占有5%,可知伦敦作为英国政治中心,无论在城市总人口还是城市人口所占比例中,都体现了其作为政治中心的优势,故A选项正确;B项,从表格中的城市总人口看,1520—1600年城市人口增长了将近两倍,并非缓慢增长,排除。C项.伦敦作为政治中心明显城市化速度要快一些但是并没有严重制约其他地区发展,排除。D项.自由主义的思想是随着工业革命的发展产生的,1776年,亚当·斯密发表《国富论》,提出了自由主义经济思想,工业革命催生了自由主义的经济思想,排除。

15.C

【详解】

根据材料“四乡八镇销场远”可知当时宁波脚带销售良好,由此证明女子缠足当时仍然普遍存在,故选C项;“无人问津”的说法明显与“四乡八镇销场远”的材料内容相悖,故排除A项;《卖宁波脚带》是劝诫歌谣,而不是政府诏令,故排除B项;“成为共识”的说法过于绝对,不符合实际,故排除D项。

16.(1)背景:英国工业革命的开展,城市化的迅速发展;社会矛盾尖锐;政府的低限度干预政策引发了许多不良后:果;城市规划缺失。

(2)积极影响:强化了政府对社会的管理;有利于缓和社会矛盾;改善了城市环境卫生;促进了城市化进程的发展;为二战后城市管理提供了经验。

【详解】

(1)背景:根据材料“19世纪中叶,英国已成为城市化国家”可归纳出英国工业革命的开展,城市化的迅速发展;根据材料“政府采取最低限度的干预”“但造成了许多不良后果”可归纳出政府的低限度干预政策引发了许多不良后果;根据材料“城市建设缺乏统一规划”可归纳出城市规划缺失;根据材料“大部分城市街道狭窄,平房连片,拥挤不堪”可归纳出社会矛盾尖锐。

(2)积极影响:根据材料“并且有权强制地方政府或施工单位在开发前制定详尽的“改善方案”,并将其付诸实施”可归纳出强化了政府对社会的管理;根据材料“中产阶级基本上有了自己的住房,劳动者的住房条件也有所改善,地下室被禁止使用,贫民窟被清理”可归纳出有利于缓和社会矛盾及改善了城市环境卫生;根据材料“对包括用于住房在内的各种功能的土地进行统筹控制、综合布局”可归纳出推动了城市化进程;根据材料“这为二战后英国实现更高层次的城市规划奠定了基础”可归纳出为二战后城市管理提供了经验。

17.(1)原因:晋室南迁后的经营;大运河的开凿(地理位置优越);五代十国时期,吴越王重视兴修水利,促进了杭州经济的发展;经济重心逐渐南移;政局稳定;北民与技术南迁。

(2)原因:甲午战后,由于清政府为扩大税源,放宽民间设厂的限制;列强的资本输出,进一步破坏中国自然经济,客观上为资本主义经济的发展提供了条件;实业救国思潮的影响;《马关条约》增开杭州为商埠。

(3)新中国成立,民族独立;国家重视对杭州的政策扶植;杭州能制定适合自身的定位与发展战略;杭州在浙江和珠三角地区的政治地位与区位便利(上海的辐射效应);重视科技发展,紧跟科技潮流;改革开放不断深入(社会主义市场经济体制的建立与发展)促进了杭州经济的发展;杭州有着悠久的历史和文化积淀。

【详解】

(1)原因:根据“因外族相继入侵,晋室南迁,促进了江南和钱塘江两岸经济文化的发展。”得出晋室南迁后的经营;根据“杨素凿通江南运河,从现在的江苏镇江起,经苏州、嘉兴等地而达杭州……”得出大运河的开凿(地理位置优越);根据“五代十国时期,吴越王重视兴修水利,引西湖水输入城内运河”得出五代十国时期,吴越王重视兴修水利,促进了杭州经济的发展;根据所学可从经济重心逐渐南移;政局稳定;北民与技术南迁等方面概括。

(2)原因:根据材料的时间可得出这一时期是民族工业初步发展的时期,因此回答其初步发展的原因即可,主要有甲午战后,由于清政府为扩大税源,放宽民间设厂的限制;列强的资本输出,进一步破坏中国自然经济,客观上为资本主义经济的发展提供了条件;实业救国思潮的影响;《马关条约》增开杭州为商埠等。

(3)根据所学可得出新中国成立,民族独立;根据“是国务院确定的全国重点风景旅游城市”国并结合所学可得出家重视对杭州的政策扶植;杭州能制定适合自身的定位与发展战略;根据“同时也是长江三角洲地区除上海的第二大中心城市。”可得出杭州在浙江和珠三角地区的政治地位与区位便利(上海的辐射效应);根据“1996年,设立滨江区与高新产业开发区,是浙江省最重要的科技成果产业化基地、技术创新示范基地、创新型人才培养基地和高新技术产品出口基地。”可得出重视科技发展,紧跟科技潮流;根据所学可得出改革开放不断深入(社会主义市场经济体制的建立与发展)促进了杭州经济的发展;杭州有着悠久的历史和文化积淀等。

18.(1)转型特征:分布从北方为主到南方为主,城市功能以政治功能为主到以经济功能为主;原因:经济重心南移、商品经济的发展、经济作物的广泛种植(农业的发展)、手工业的发展、大运河的开通、海外贸易的发展、南方社会的稳定等。

(2)面临问题:污染严重,卫生条件差,民众公共卫生意识较差,公共卫生管理落后。原因:政出多门,互相推诿;日常维护不力,经费被贪污;政策不当,遭到既得利益者的阻挠。

(3)成就:城市公共卫生事业迅速发展,广大人民的健康和卫生状况有了明显的改善。原因:新中国成立,民族独立,人民当家作主;党和政府重视公共卫生事业,集中、统一领导;经济恢复和发展的需要。

【详解】

(1)转型特征:根据“此时期城市的发展在很大程度上受政治因素的制约,南方除少数大城市的发展水平逐渐接近北方外,黄淮流域的城市数量与发展水平仍居当时全国的主导地位”、“除江南已成为城市发展、分布的重点地区和以工商业为主的城市不断增多,城市的工商业职能进一步加强、城市作为经济中心的作用日益明显”可知特征主要是分布从北方为主到南方为主,城市功能以政治功能为主到以经济功能为主;原因结合所学内容可从经济重心南移、商品经济的发展、经济作物的广泛种植、手工业的发展、大运河的开通、海外贸易的发展、南方社会的稳定等方面进行总结概括。

(2)面临问题:根据“北京城‘粪土载道,秽污山积’,‘洋人目之为猪圈,外省比之为厕屋’”得出污染严重,卫生条件差,民众公共卫生意识较差,根据“究其实,无一人过问”得出公共卫生管理落后。原因:根据“有很多部门负责管理北京的街道与沟渠、河道”得出政出多门,互相推诿;根据“究其实,无一人过问”、“清政府每年出资修缮,并向商民收取巨款,但款项皆被官员私吞,并没有真正用于街道等的修缮”得出日常维护不力,经费被贪污;根据“‘官吏闾民,皆称不便’,更有官吏怂恿百姓联名反对”得出政策不当,遭到既得利益者的阻挠。

(3)成就:根据“经过10余年的艰苦努力,我国的城市公共卫生事业迅速发展”得出城市公共卫生事业迅速发展,广大人民的健康和卫生状况有了明显的改善。原因结合所学内容可知主要是新中国成立,民族独立,人民当家作主;党和政府重视公共卫生事业,集中、统一领导;经济恢复和发展的需要。

一、单选题

1.美国制造业中心在1850年时位于宾夕法尼亚州的哈里亚斯堡附近,到1890年已移到俄亥俄州中部,离坎顿西南数英里的地方,共向西移动225英里。这反映出当时美国

A.城市化进展显著 B.贫富差距逐渐消除

C.工业化开始启动 D.东部经济走向衰落

2.19世纪晚期20世纪初,伦敦百货公司、连锁商店大量涌现,运动俱乐部、剧院、音乐厅也日益增多,各式各样的展览会目不暇接,这说明当时英国

A.贫富差距缩小 B.城市化水平提高

C.垄断组织快速发展 D.奢侈之风盛行

3.18世纪70年代,英国城乡人口比例为1:2,19世纪初上升为2:3,造成这一变化的最主要原因是

A.价格革命促使农民流入城市 B.工业革命推动城市化进程

C.移民政策吸引大量外来移民 D.农村人口迁往英属殖民地

4.15世纪的欧洲城市,逐渐重视公共空间的建设。畅通的道路、宏伟的广场、藏品丰富的博物馆成为城市发展规划的重要组成部分。这一趋势出现的因素包括

A.新航路开辟促进资本原始积累 B.文艺复兴对人的关注

C.资本主义已经登上了政治舞台 D.世界市场的基本形成

5.苏联曾出台《住房建设法案》,该法案明确提出除了国家为民众分配住房外,“有必要鼓励私人投资国有住房建设”。该法案最有可能颁布的时间是

A.1918年 B.1928年 C.1938年 D.1948年

6.中国城市化率由1978年的17.92%提高到1984年的23.01%,这主要是由于

A.农村改革的推动 B.经济特区的设立

C.沿海港口的开放 D.市场体制的成功

7.中国城镇人口在1956年就增加了900万,占当时整个城镇人口数的近10%。造成这种现象的主要原因是

A.农业社会主义改造 B.“一五”计划的实施

C.新中国的成立 D.过渡时期总路线的提出

8.恩格斯在《英国工人阶级状况》中分析近代城市的发展时写道:“大工业企业需要许多工人在一个建筑物里共同劳动,这些工人须住在近处……他们也会形成一个完整的村镇……于是村镇就变成了小城市,而小城市又变成大城市……”此材料可用于说明

A.大工业企业的发展增加了就业率 B.大城市由小村镇直接发展而来

C.村镇的形成有利于促进工业发展 D.工业企业的发展促进了城市发展

9.对于城市化进程中出现的问题,很多人认为只要发展中国家多加注意,这些问题将不会出现,而二战后发展中国家在城市化过程中还是经历了这些问题,甚至这些问题更严重。据此下列结论正确的是

A.应避免城市化,让更多的人在农村生活

B.发展城市化,让工业化和城市化水平相适应

C.城市化是逆流,国家应在政策上阻止

D.城市化是潮流,应做好人们的心理疏导

10.城市公共设施指的是由政府或其他社会组织向城市提供的、满足居民生活需要的公共建筑或设备,可分为教育、医疗、文娱、交通、社保、社区服务等。而且,任何人增加对这些设施的消费都不会减少其他人所可能得到的消费水平。这主要是由于城市公共设施

A.关系到城市政府的形象 B.反映城市的整体经济实力

C.不具有竞争性和排他性 D.关系每个居民的基本利益

11.如图是关于中国城市化进程的图表。对图表信息的解读最为准确的是

A.1949—1960年城市化发展集中在沿海地区

B.1960—1978年因政府政策出现逆城市化

C.1978年至今我国已经完成城市化

D.1949年后中国城市化的发展迅速

12.“近代中国,真正的城市化开始了。但是城市化的开始却是建立在自然经济的条件下,列强各种形式的入侵的刺激之上。”对此材料解读最为准确的是

A.在自然经济的基础上,近代中国的城市化得以发展

B.近代中国的城市化建立在自然经济和外来侵略之上

C.若没有外来侵略中国将不会出现城市化

D.近代中国的城市化带有半殖民地的色彩

13.如图反映了某国人口密度和城市分布变化情况。促成这变化的主要因素是( )

A.海外贸易扩展 B.独立战争胜利

C.联邦体制确立 D.工业革命推动

14.据学者研究,英国早期城市化的基本情况如下表所示

英国总人口与城市总人口(万人)

年代 全国总人口 城市总人口 城市人口所占比例

1520年 240 12.5 5.25%

1600年 411 33.5(伦敦22万人) 8.25%(伦敦占有5%)

由此可知,这一时期的城市化

A.未摆脱政治中心优先发展的藩篱

B.受制于城市人口的缓慢增长

C.政治中心严重制约其他地区发展

D.催生了自由主义的经济思想

15.清末《卖宁波脚带》:“宁波小脚啥好看,脚背高起一大段。如何脚带竟出名,四乡八镇销场远。明诏近来禁缠脚,脚带虽好用勿着。我劝卖脚带人早弃行,免使女子缠脚遭凌虐。”对材料理解正确的是

A.观念变化已致脚带无人问津

B.诏令颁布引发妇女普遍解放

C.女子缠足当时仍然普遍存在

D.废止缠足已成当时社会共识

二、材料分析题

16.阅读材料,完成下列要求。

材料一 19世纪中叶,英国已成为城市化国家。早期英国城市实行城市自治,政府采取最低限度的干预。商人们看到有利可图,就在城市里建造了许多连排式大杂院,背靠背式、单向公寓式等各种住房,用来出售或出租。商人们的自发行为尽管缓解了城市的住房压力,但造成了许多不良后果:城市建设缺乏统一规划,大部分城市街道.狭窄,平房连片,拥挤不堪。从19世纪40年代开始,政府通过皇家委员会的调查,详细了解了情况,决定通过立法进行干预并制定住房的标准,改善居民的住房条件。1884年,英国政府成立专们的委员会进行调查;1890年,议会通过了一项解决工人住房问题的法律。20世纪初,英国城市居民的住房条件得到了很大改善,中产阶级基本土.有了自己的住房,劳动者的住房条件也有所改善,地下室被禁止使用,贫民窟被清理。

——摘编自任其怿等《从住房和卫生条件的改善看近代英国的城市治理》

材料二 1875-1909年是英国以住房问题为中心的城市规划阶段。中央政府颁布的住房法案将地方政府的规划权限扩大到付整片住宅区进行控制,并且有权强制地方政府或施工单位在开发前制定详尽的“改善方案”,并将其付诸实施。工业城市政府开始大规模清理贫民窟以及其他结构不当的建筑群,并为工人阶级提供一定数量的住房。在清理和重建过程中,建筑物(主要是住房)的组群结构问题得到重视,从而避免了因建筑群的格局不当而产生卫生问题或影响到城市建设的其他方面。1909'-19i0年是英国以综合治理为中心的城市规划阶段。中央出台的城乡规划法案旨在弥补此前的规划在城市综合布局方面的不足。法案授权地方政府以“规划方案”的形式,对包括用于住房在内的各种功能的土地进行统筹控制、综合布局。这为二战后英国实现更高层次的城市规划奠定了基础。

——摘编自梁远《近代英国工业城市规划演进研究(1840-1940)》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括19世纪末20世纪初英国开展城市治理的背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析19世纪末至20世纪四十年代英国开展城市治理的积极影响。

17.杭州是中国七大古都之一,吴越文化的发源地之一,历史文化积淀深厚。阅读材料,回答问题。

材料一 三国两晋南北朝时期,杭州为吴国的吴兴郡,属扬州。因外族相继入侵,晋室南迁,促进了江南和钱塘江两岸经济文化的发展。加之当地政局稳定,北方人口大量南迁。隋王朝建立后,于开皇九年(589年)废郡为州,“杭州”之名第一次出现。大业六年(610年),杨素凿通江南运河,从现在的江苏镇江起,经苏州、嘉兴等地而达杭州,全长400多公里,自此,拱宸桥成为大运河的起讫点。这一重要的地理位置,促进了杭州经济文化的迅速发展。唐代,由于运河的沟通,杭州成为货物集散地,社会经济日趋繁荣,人口也迅速增加,到唐开元(713~741年)中期,杭州已与广州、扬州并列,成为我国古代三大通商口岸之一。五代十国时期,吴越王重视兴修水利,引西湖水输入城内运河;在钱塘江沿岸,修筑百余里的护岸海塘;还动用民工凿平江中的石滩,使航道畅通,促进了与沿海各地的水上交通。

——摘编自李晓《宋代城镇综合经济功能的增强与城乡经济一体化》

材料二 从鸦片战争后的百余年间,杭州的近代工业逐渐发展起来。如在1897年创办的通益公纱厂(杭州第一棉纺织厂前身),规模较大;其后又陆续兴办起火柴厂、造纸厂等,传统的手工丝织行业也逐步采用机械传动。

材料三 新中国成立以来,杭州市发生了巨大的变化。现在的杭州,经过大规模的城市和园林建设,城市面貌大为改观,是国务院确定的全国重点风景旅游城市,国家公布的历史文化名城,是浙江省的省会。同时也是长江三角洲地区除上海的第二大中心城市。1996年,设立滨江区与高新产业开发区,是浙江省最重要的科技成果产业化基地、技术创新示范基地、创新型人才培养基地和高新技术产品出口基地。目前杭州在工业生产上已具备比较雄厚的实力,门类比较齐全,在全省乃至全国都占有重要地位。2016年G20峰会、2018年世界短池游泳锦标赛、2022年亚运会等一系列国际会议和赛事已在或将在杭州举办。

——材料二、三摘编自《杭州日报》相关报道

(1)依据材料一,概括古代杭州城市崛起的原因。

(2)依据材料二并结合所学知识,分析1897年前后杭州近代工业发展的原因。

(3)依据材料三并结合所学知识,分析新中国成立以来杭州发生巨大变化的原因。

18.城市是社会生产力发展到一定历史阶段的产物,是人类文明进步的结晶。城市化是现代国家发展无法逾越的一道坎,在推进城市化过程中会产生很多问题,如何来解决?或许可以从历史中寻找一些答案。阅读材料,回答问题。

材料一 中国古代城市的发展大致可分为两个阶段:

第一阶段,从战国至南北朝时期。此时期城市的发展在很大程度上受政治因素的制约,南方除少数大城市的发展水平逐渐接近北方外,黄淮流域的城市数量与发展水平仍居当时全国的主导地位。

第二阶段,即从隋唐至清末时期,这一时期城市发展的主要特点除江南已成为城市发展、分布的重点地区和以工商业为主的城市不断增多,城市的工商业职能进一步加强、城市作为经济中心的作用日益明显。

——摘编自戴均良主编《中国城市发展史》

材料二 清末,有很多部门负责管理北京的街道与沟渠、河道,“严且备矣”,但“究其实,无一人过问”,以致北京城“粪土载道,秽污山积”,“洋人目之为猪圈,外省比之为厕屋”。清政府每年出资修缮,并向商民收取巨款,但款项皆被官员私吞,并没有真正用于街道等的修缮。戊戌变法时期,清政府令“各衙门即行查勘、估修,以壮观瞻,并大清门、正阳门外,菜蔬鸡鱼摊肆,一概逐令于城根摆设”。对此改革,“官吏闾民,皆称不便”,更有官吏怂恿百姓联名反对。

——据苏继祖《清廷戊戌朝变记》

材料三 新中国成立后在中国共产党和政府的领导下,经过10余年的艰苦努力,我国的城市公共卫生事业迅速发展,广大人民的健康和卫生状况有了明显的改善,曾经在旧社会给人民带来深重灾难的鼠疫、天花、黑热病、回归热、斑疹伤寒等烈性和急性传染病,在解放后不长的时间内,就陆续被消灭或基本消灭。有力地保障了人民的健康安全,保障了我国经济建设的顺利进行。

——据当代中国丛书编辑委员会《当代中国的卫生事业》等

请回答:

(1)根据材料一概括中国古代城市发展转型的特征并结合所学知识分析其转型原因。

(2)概括当时的北京城面临的什么问题,指出其产生的原因。

(3)据材料四指出建国初期我国的城市管理取得的突出成就,并结合所学知识分析其原因。

参考答案

1.A

【详解】

根据材料“美国制造业中心在1850年时位于宾夕法尼亚州……,到1890年已移到俄亥俄州中部,……共向西移动225英里”,并结合所学可知,当时正值两次工业革命时期,美国制造业中心不断西移,说明美国城市化进展迅速,故A项正确;随着工业革命的进行,贫富差距越来越大,故B项错误;美国在18世纪末19世纪初就启动了工业化,故C项错误;材料无法体现“东部经济走向衰落”,且这种说法不正确,故D项错误。

2.B

【详解】

根据题干中所提及的时间点——19世纪晚期20世纪初,可知题干所述现象发生在第二次工业革命之后,再结合所学知识可知,第二次工业革命之后,城市化水平大幅度提高,故选B项;工业革命之后,社会贫富差距在扩大,而不是缩小,排除A项;垄断组织主要出现在大企业中,而题干所述现象不属于大企业,排除C项;题干没有涉及英国人民的消费情况,排除D项。

3.B

【详解】

根据所学知识可知,18世纪70年代到19世纪初,英国城乡人口比例上升的最主要原因是,工业革命推动了城市化进程,B项正确;16世纪的价格革命与19世纪前后英国城市人口增多无关,A项错误;移民政策吸引大量外来移民不是19世纪前后英国城乡人口比例发生重大变化的主要原因,C项错误;农村人口迁往英属殖民地与英国城市人口增多无关,D项错误。

4.B

【详解】

根据所学知识可知,15世纪欧洲城市逐渐重视公共空间建设,反映出文艺复兴对人的关注,B项正确;新航路开辟是在15世纪末16世纪初,不是当时城市重视公共空间建设趋势出现的原因,A项错误;15世纪资本主义尚未登上政治舞台,C项错误;世界市场的基本形成是在19世纪中期,不是15世纪欧洲城市重视公共空间建设的原因,D项错误。

5.B

【详解】

根据所学知识可知,苏联明确提出“有必要鼓励私人投资国有住房建设”,体现了新经济政策的特点,该法案最有可能颁布的时间是1928年,B项正确;1918年苏俄为打击国内外敌人,实行战时共产主义政策,大中小企业全部国有,不鼓励私人投资,A项错误;1938年高度集中的斯大林模式已经形成,不鼓励“私人投资”国有住房建设,C项错误;1948年苏联“四五计划”时期,不鼓励“私人投资”国有住房建设,D项错误。

6.A

【详解】

根据所学知识可知,1978到1984年,中国城市化率明显提高主要是由于农村改革的推动,A项正确;1980年四个经济特区的设立不是全国城市化率提高的主要原因,B项错误;沿海港口的开放开始于1985年,与之前的城市化率提高无关,C项错误;直到本世纪初,市场体制才建立起来,D项错误。

7.B

【详解】

根据所学知识可知,1956年中国城镇人口能够增加900万,主要原因是集中力量发展重工业的“一五”计划的实施,B项正确;农业生产关系的社会主义改造不是城镇化加快的主要原因,A项错误;新中国的成立不是1956年城镇化明显的主要原因,C项错误;1953年提出的过渡时期总路线不是1956年城镇化成果突出的主要原因,D项错误。

8.D

【详解】

根据“大工业企业需要许多工人在一个建筑物里共同劳动,这些工人须住在近处……他们也会形成一个完整的村镇”可以看出,材料反映的是大工业企业的发展促进了村镇的形成和发展,排除C项,D项正确;A项本身论述正确,但并不是材料论述的主旨,排除;据材料“村镇就变成了小城市,而小城市又变成大城市”可知,大城市并不是由小村镇直接发展而来,排除B项。

9.B

【详解】

工业化水平与城市化水平相适应,可以在基础设施、环境、就业等问题上解决国家所面临的一些问题,工业化是城市化的动力,B项正确;根据所学可知,城市化是历史发展趋势,是不可避免的,因此A、C两项排除;城市化进程中出现的问题是由工业化和国家政策等多方面导致的,并非做好心理疏导就可以解决,排除D项。

10.C

【详解】

城市公共设施最基本的特性就是其公共性,不具有竞争性和排他性,比如城市公共图书馆,城市新增人口一样可以方便、快捷、高效地享受其提供的借阅服务,而这种服务并不对其他已有人口的服务造成任何影响,因此,任何人增加对城市公共设施的消费都不会减少其他人可能得到的消费水平。故选C项;ABD项与材料主旨不符合,排除。

11.B

【详解】

1958年“大跃进”和人民公社化运动的开展,一定程度上推动了城市化进程,造成了国民经济的困难,1960年中央实施“八字方针”,对国民经济进行调整,因此出现逆城市化现象,B项正确;从图表可知,1949—1960年我国城市数量呈上涨趋势,但无法得出城市化发展集中在沿海地区的结论,排除A项;我国的城市化尚未完成,排除C项;1978年后我国的城市化发展迅速,排除D项。

12.D

【详解】

由材料“城市化的开始却是建立在自然经济的条件下,列强各种形式的入侵的刺激之上”可知,近代中国的城市化带有半殖民地色彩,D项正确;由材料“列强各种形式的入侵的刺激之上”可知,近代中国的城市化是在列强的入侵刺激下发展而来的,排除A项;据材料并结合所学可知,鸦片战争后中国的自然经济逐渐解体,城市化得以开始,即在某种程度上自然经济阻碍了中国的城市化进程,排除B项;C项说法明显与史实不符,排除。

13.D

【详解】

材料反映的是工业革命时期,英国城市人口密度增加,反映的是工业化促进了城市化进程的加快,故选D;材料中人口密度和城市分布的变化和海外贸易扩展没有关系,排除A;材料反映的是英国的地图,英国没有独立战争,排除B;英国联邦体制对人口密度和城市分布的发展没有影响,排除C。

14.A

【详解】

根据表格中1600年英国早期城市化城市总人口33.5万人中伦敦占22万,城市人口所占比例8.25%中伦敦占有5%,可知伦敦作为英国政治中心,无论在城市总人口还是城市人口所占比例中,都体现了其作为政治中心的优势,故A选项正确;B项,从表格中的城市总人口看,1520—1600年城市人口增长了将近两倍,并非缓慢增长,排除。C项.伦敦作为政治中心明显城市化速度要快一些但是并没有严重制约其他地区发展,排除。D项.自由主义的思想是随着工业革命的发展产生的,1776年,亚当·斯密发表《国富论》,提出了自由主义经济思想,工业革命催生了自由主义的经济思想,排除。

15.C

【详解】

根据材料“四乡八镇销场远”可知当时宁波脚带销售良好,由此证明女子缠足当时仍然普遍存在,故选C项;“无人问津”的说法明显与“四乡八镇销场远”的材料内容相悖,故排除A项;《卖宁波脚带》是劝诫歌谣,而不是政府诏令,故排除B项;“成为共识”的说法过于绝对,不符合实际,故排除D项。

16.(1)背景:英国工业革命的开展,城市化的迅速发展;社会矛盾尖锐;政府的低限度干预政策引发了许多不良后:果;城市规划缺失。

(2)积极影响:强化了政府对社会的管理;有利于缓和社会矛盾;改善了城市环境卫生;促进了城市化进程的发展;为二战后城市管理提供了经验。

【详解】

(1)背景:根据材料“19世纪中叶,英国已成为城市化国家”可归纳出英国工业革命的开展,城市化的迅速发展;根据材料“政府采取最低限度的干预”“但造成了许多不良后果”可归纳出政府的低限度干预政策引发了许多不良后果;根据材料“城市建设缺乏统一规划”可归纳出城市规划缺失;根据材料“大部分城市街道狭窄,平房连片,拥挤不堪”可归纳出社会矛盾尖锐。

(2)积极影响:根据材料“并且有权强制地方政府或施工单位在开发前制定详尽的“改善方案”,并将其付诸实施”可归纳出强化了政府对社会的管理;根据材料“中产阶级基本上有了自己的住房,劳动者的住房条件也有所改善,地下室被禁止使用,贫民窟被清理”可归纳出有利于缓和社会矛盾及改善了城市环境卫生;根据材料“对包括用于住房在内的各种功能的土地进行统筹控制、综合布局”可归纳出推动了城市化进程;根据材料“这为二战后英国实现更高层次的城市规划奠定了基础”可归纳出为二战后城市管理提供了经验。

17.(1)原因:晋室南迁后的经营;大运河的开凿(地理位置优越);五代十国时期,吴越王重视兴修水利,促进了杭州经济的发展;经济重心逐渐南移;政局稳定;北民与技术南迁。

(2)原因:甲午战后,由于清政府为扩大税源,放宽民间设厂的限制;列强的资本输出,进一步破坏中国自然经济,客观上为资本主义经济的发展提供了条件;实业救国思潮的影响;《马关条约》增开杭州为商埠。

(3)新中国成立,民族独立;国家重视对杭州的政策扶植;杭州能制定适合自身的定位与发展战略;杭州在浙江和珠三角地区的政治地位与区位便利(上海的辐射效应);重视科技发展,紧跟科技潮流;改革开放不断深入(社会主义市场经济体制的建立与发展)促进了杭州经济的发展;杭州有着悠久的历史和文化积淀。

【详解】

(1)原因:根据“因外族相继入侵,晋室南迁,促进了江南和钱塘江两岸经济文化的发展。”得出晋室南迁后的经营;根据“杨素凿通江南运河,从现在的江苏镇江起,经苏州、嘉兴等地而达杭州……”得出大运河的开凿(地理位置优越);根据“五代十国时期,吴越王重视兴修水利,引西湖水输入城内运河”得出五代十国时期,吴越王重视兴修水利,促进了杭州经济的发展;根据所学可从经济重心逐渐南移;政局稳定;北民与技术南迁等方面概括。

(2)原因:根据材料的时间可得出这一时期是民族工业初步发展的时期,因此回答其初步发展的原因即可,主要有甲午战后,由于清政府为扩大税源,放宽民间设厂的限制;列强的资本输出,进一步破坏中国自然经济,客观上为资本主义经济的发展提供了条件;实业救国思潮的影响;《马关条约》增开杭州为商埠等。

(3)根据所学可得出新中国成立,民族独立;根据“是国务院确定的全国重点风景旅游城市”国并结合所学可得出家重视对杭州的政策扶植;杭州能制定适合自身的定位与发展战略;根据“同时也是长江三角洲地区除上海的第二大中心城市。”可得出杭州在浙江和珠三角地区的政治地位与区位便利(上海的辐射效应);根据“1996年,设立滨江区与高新产业开发区,是浙江省最重要的科技成果产业化基地、技术创新示范基地、创新型人才培养基地和高新技术产品出口基地。”可得出重视科技发展,紧跟科技潮流;根据所学可得出改革开放不断深入(社会主义市场经济体制的建立与发展)促进了杭州经济的发展;杭州有着悠久的历史和文化积淀等。

18.(1)转型特征:分布从北方为主到南方为主,城市功能以政治功能为主到以经济功能为主;原因:经济重心南移、商品经济的发展、经济作物的广泛种植(农业的发展)、手工业的发展、大运河的开通、海外贸易的发展、南方社会的稳定等。

(2)面临问题:污染严重,卫生条件差,民众公共卫生意识较差,公共卫生管理落后。原因:政出多门,互相推诿;日常维护不力,经费被贪污;政策不当,遭到既得利益者的阻挠。

(3)成就:城市公共卫生事业迅速发展,广大人民的健康和卫生状况有了明显的改善。原因:新中国成立,民族独立,人民当家作主;党和政府重视公共卫生事业,集中、统一领导;经济恢复和发展的需要。

【详解】

(1)转型特征:根据“此时期城市的发展在很大程度上受政治因素的制约,南方除少数大城市的发展水平逐渐接近北方外,黄淮流域的城市数量与发展水平仍居当时全国的主导地位”、“除江南已成为城市发展、分布的重点地区和以工商业为主的城市不断增多,城市的工商业职能进一步加强、城市作为经济中心的作用日益明显”可知特征主要是分布从北方为主到南方为主,城市功能以政治功能为主到以经济功能为主;原因结合所学内容可从经济重心南移、商品经济的发展、经济作物的广泛种植、手工业的发展、大运河的开通、海外贸易的发展、南方社会的稳定等方面进行总结概括。

(2)面临问题:根据“北京城‘粪土载道,秽污山积’,‘洋人目之为猪圈,外省比之为厕屋’”得出污染严重,卫生条件差,民众公共卫生意识较差,根据“究其实,无一人过问”得出公共卫生管理落后。原因:根据“有很多部门负责管理北京的街道与沟渠、河道”得出政出多门,互相推诿;根据“究其实,无一人过问”、“清政府每年出资修缮,并向商民收取巨款,但款项皆被官员私吞,并没有真正用于街道等的修缮”得出日常维护不力,经费被贪污;根据“‘官吏闾民,皆称不便’,更有官吏怂恿百姓联名反对”得出政策不当,遭到既得利益者的阻挠。

(3)成就:根据“经过10余年的艰苦努力,我国的城市公共卫生事业迅速发展”得出城市公共卫生事业迅速发展,广大人民的健康和卫生状况有了明显的改善。原因结合所学内容可知主要是新中国成立,民族独立,人民当家作主;党和政府重视公共卫生事业,集中、统一领导;经济恢复和发展的需要。

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化