北师大版八年级下6.1、透镜同步练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 北师大版八年级下6.1、透镜同步练习(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2022-04-15 12:55:13 | ||

图片预览

文档简介

北师大版八年级下 6.1、透镜 同步练习

一、单选题

1.下列镜子中,对光有发散作用的是( )

A.望远镜 B.潜望镜 C.近视镜 D.远视镜

2.下列说法中正确的是( )

A.光线是客观存在的

B.漫反射不遵循光的反射定律

C.中间厚边缘薄的透镜是凹透镜

D.光在真空中传播的速度大约为3×108m/s

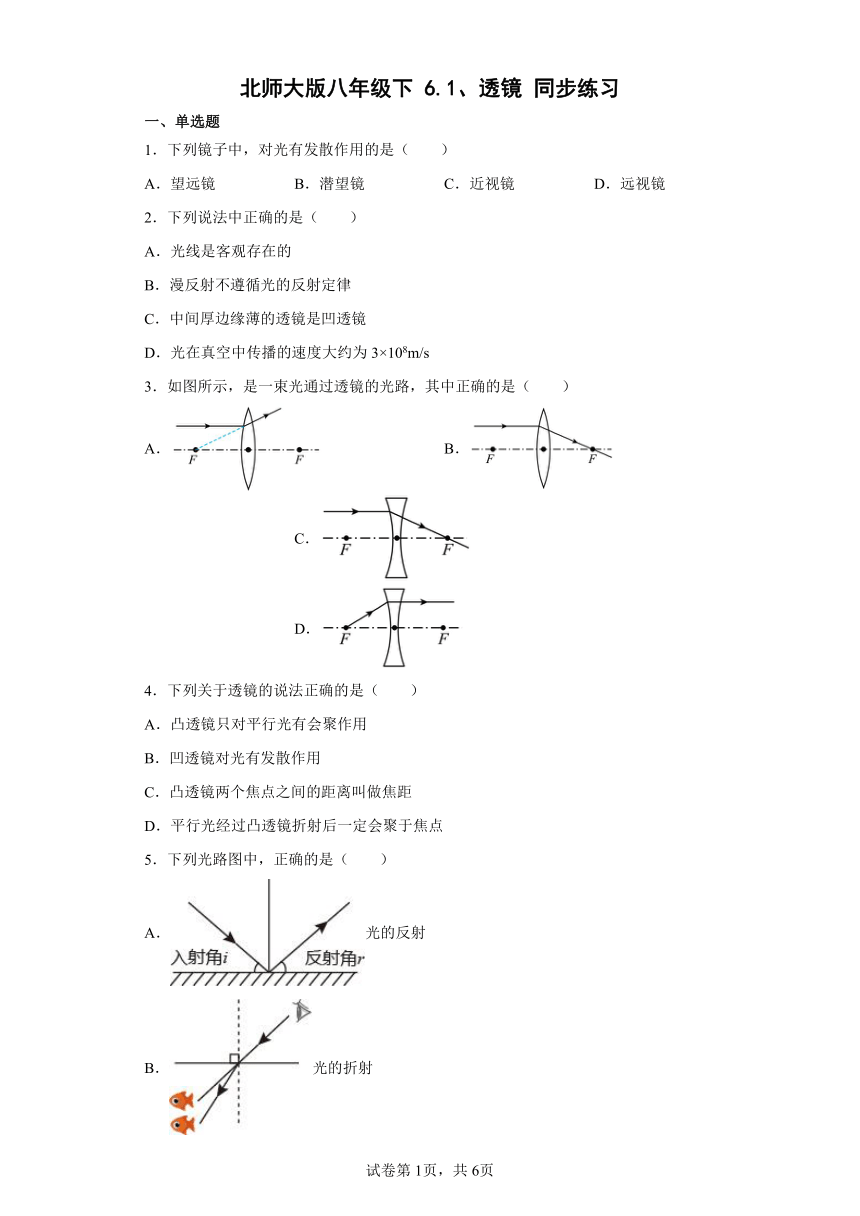

3.如图所示,是一束光通过透镜的光路,其中正确的是( )

A. B. C. D.

4.下列关于透镜的说法正确的是( )

A.凸透镜只对平行光有会聚作用

B.凹透镜对光有发散作用

C.凸透镜两个焦点之间的距离叫做焦距

D.平行光经过凸透镜折射后一定会聚于焦点

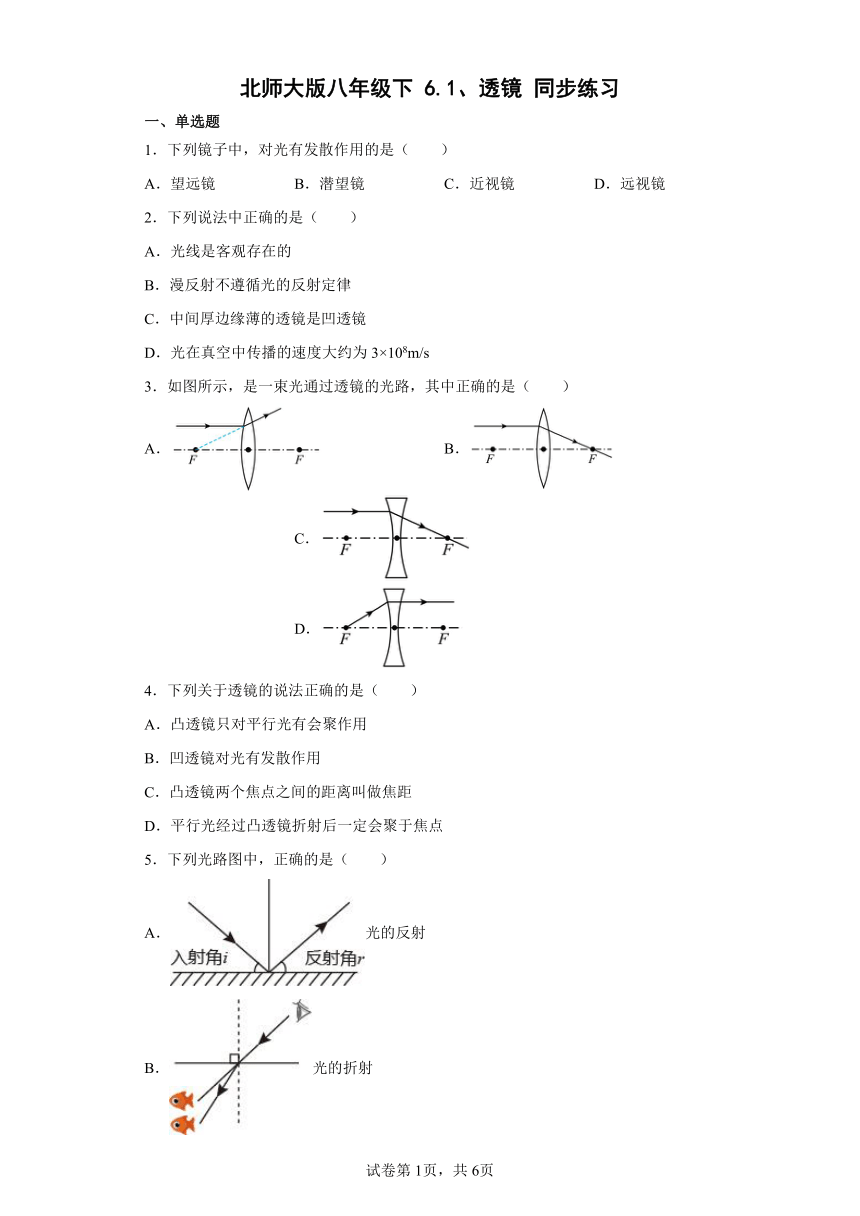

5.下列光路图中,正确的是( )

A.光的反射

B.光的折射

C.凸透镜对光线的作用

D.平面镜成像

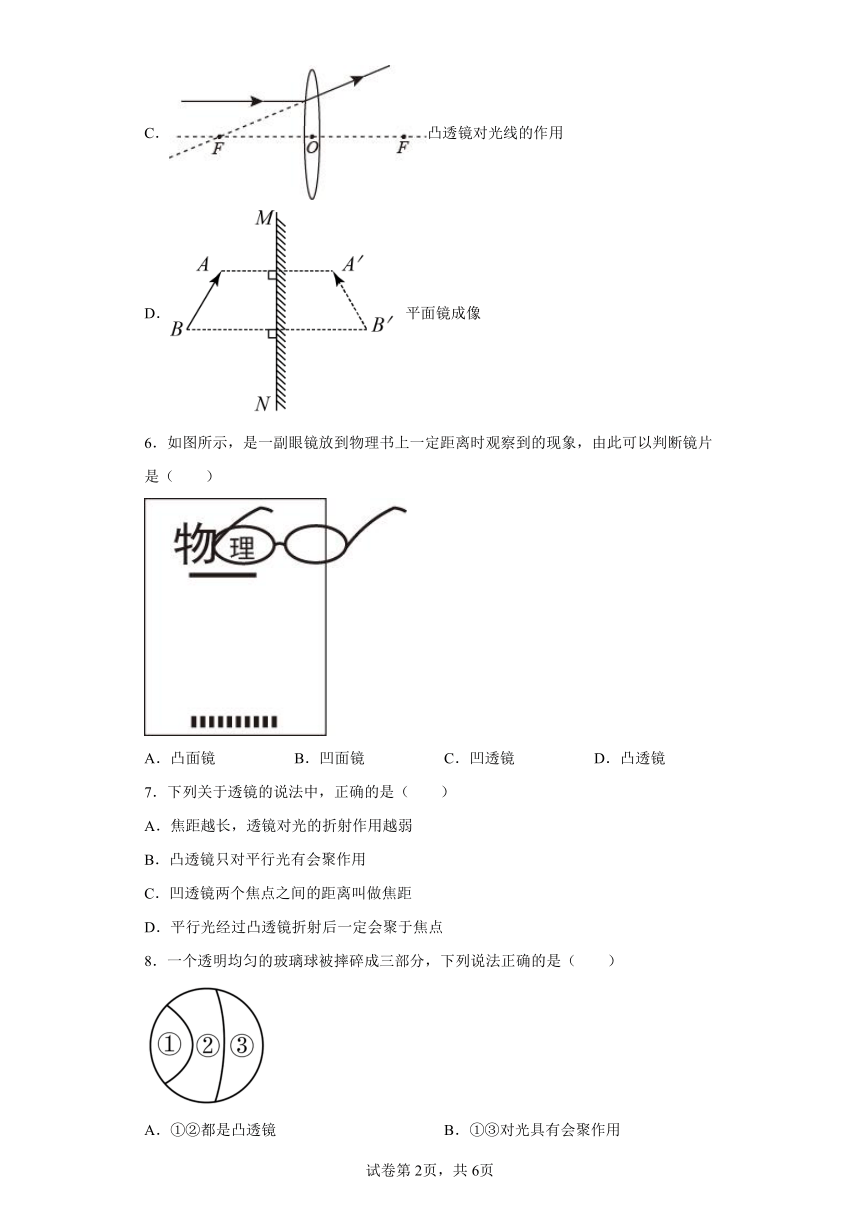

6.如图所示,是一副眼镜放到物理书上一定距离时观察到的现象,由此可以判断镜片是( )

A.凸面镜 B.凹面镜 C.凹透镜 D.凸透镜

7.下列关于透镜的说法中,正确的是( )

A.焦距越长,透镜对光的折射作用越弱

B.凸透镜只对平行光有会聚作用

C.凹透镜两个焦点之间的距离叫做焦距

D.平行光经过凸透镜折射后一定会聚于焦点

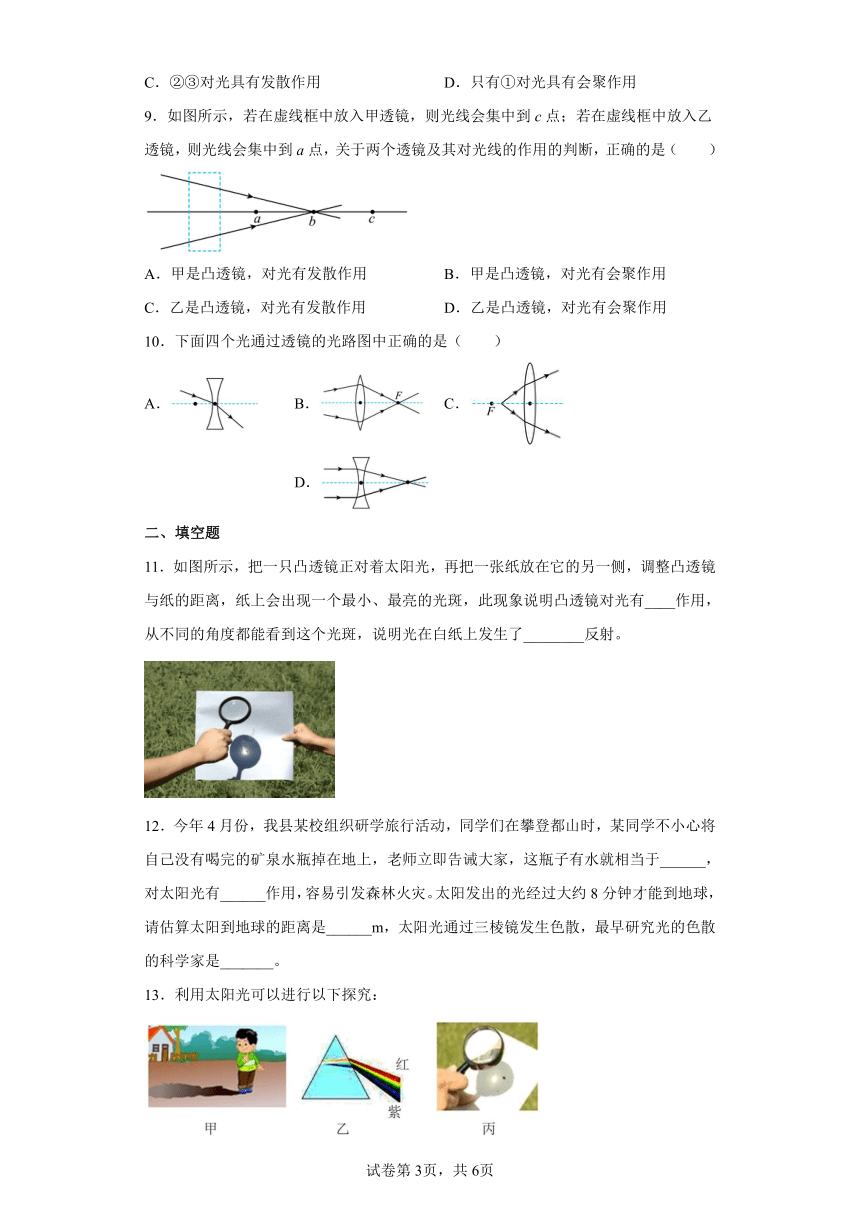

8.一个透明均匀的玻璃球被摔碎成三部分,下列说法正确的是( )

A.①②都是凸透镜 B.①③对光具有会聚作用

C.②③对光具有发散作用 D.只有①对光具有会聚作用

9.如图所示,若在虚线框中放入甲透镜,则光线会集中到c点;若在虚线框中放入乙透镜,则光线会集中到a点,关于两个透镜及其对光线的作用的判断,正确的是( )

A.甲是凸透镜,对光有发散作用 B.甲是凸透镜,对光有会聚作用

C.乙是凸透镜,对光有发散作用 D.乙是凸透镜,对光有会聚作用

10.下面四个光通过透镜的光路图中正确的是( )

A. B. C. D.

二、填空题

11.如图所示,把一只凸透镜正对着太阳光,再把一张纸放在它的另一侧,调整凸透镜与纸的距离,纸上会出现一个最小、最亮的光斑,此现象说明凸透镜对光有____作用,从不同的角度都能看到这个光斑,说明光在白纸上发生了________反射。

12.今年4月份,我县某校组织研学旅行活动,同学们在攀登都山时,某同学不小心将自己没有喝完的矿泉水瓶掉在地上,老师立即告诫大家,这瓶子有水就相当于______,对太阳光有______作用,容易引发森林火灾。太阳发出的光经过大约8分钟才能到地球,请估算太阳到地球的距离是______m,太阳光通过三棱镜发生色散,最早研究光的色散的科学家是_______。

13.利用太阳光可以进行以下探究:

(1)如图甲所示,太阳光照到人身上形成影子,该现象说明光沿________传播;

(2)如图乙所示,太阳光经过三棱镜分解成彩色光带,该现象叫作光的________;

(3)如图丙所示,太阳光垂直照向凸透镜,可在白纸上得到一个最小、最亮的光斑,还能点燃白纸,该现象说明光具有能量,这种能量叫作________。

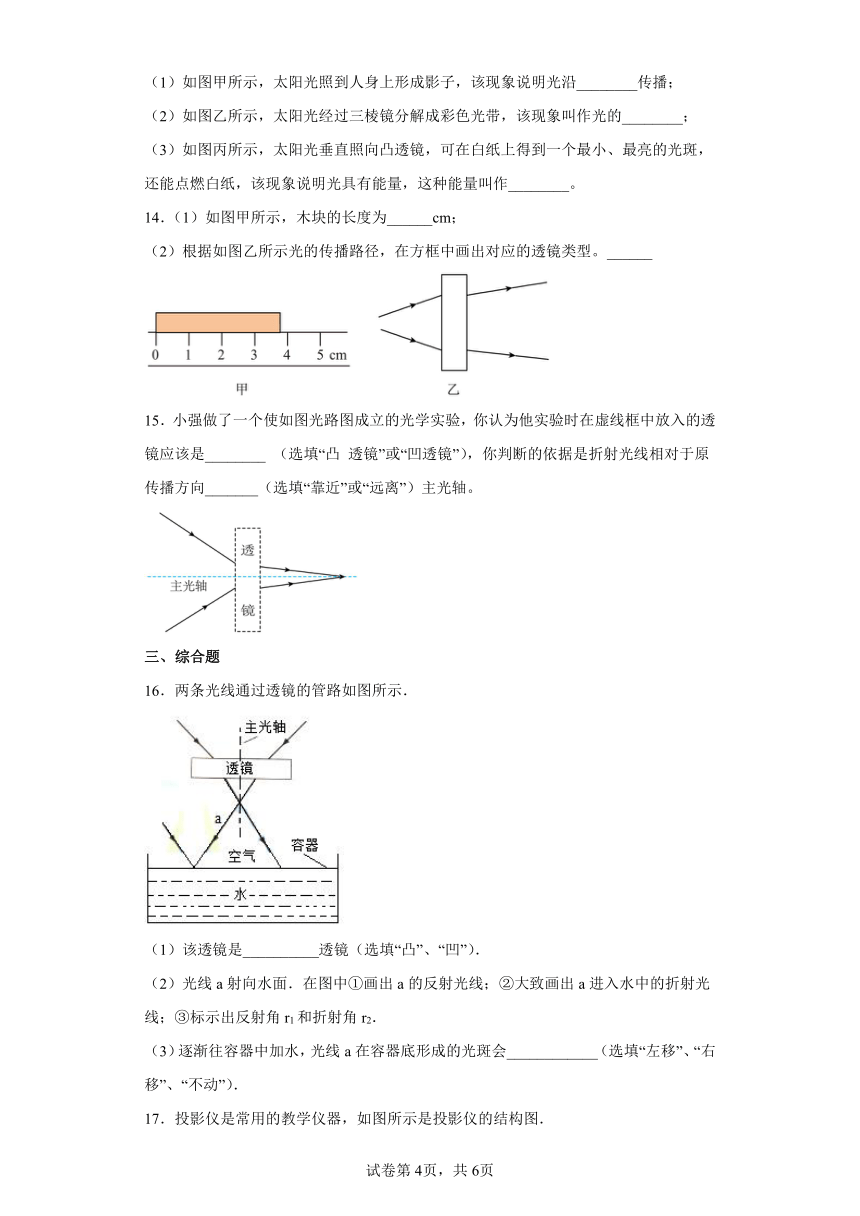

14.(1)如图甲所示,木块的长度为______cm;

(2)根据如图乙所示光的传播路径,在方框中画出对应的透镜类型。______

15.小强做了一个使如图光路图成立的光学实验,你认为他实验时在虚线框中放入的透镜应该是________ (选填“凸 透镜”或“凹透镜”),你判断的依据是折射光线相对于原传播方向_______(选填“靠近”或“远离”)主光轴。

三、综合题

16.两条光线通过透镜的管路如图所示.

(1)该透镜是__________透镜(选填“凸”、“凹”).

(2)光线a射向水面.在图中①画出a的反射光线;②大致画出a进入水中的折射光线;③标示出反射角r1和折射角r2.

(3)逐渐往容器中加水,光线a在容器底形成的光斑会____________(选填“左移”、“右移”、“不动”).

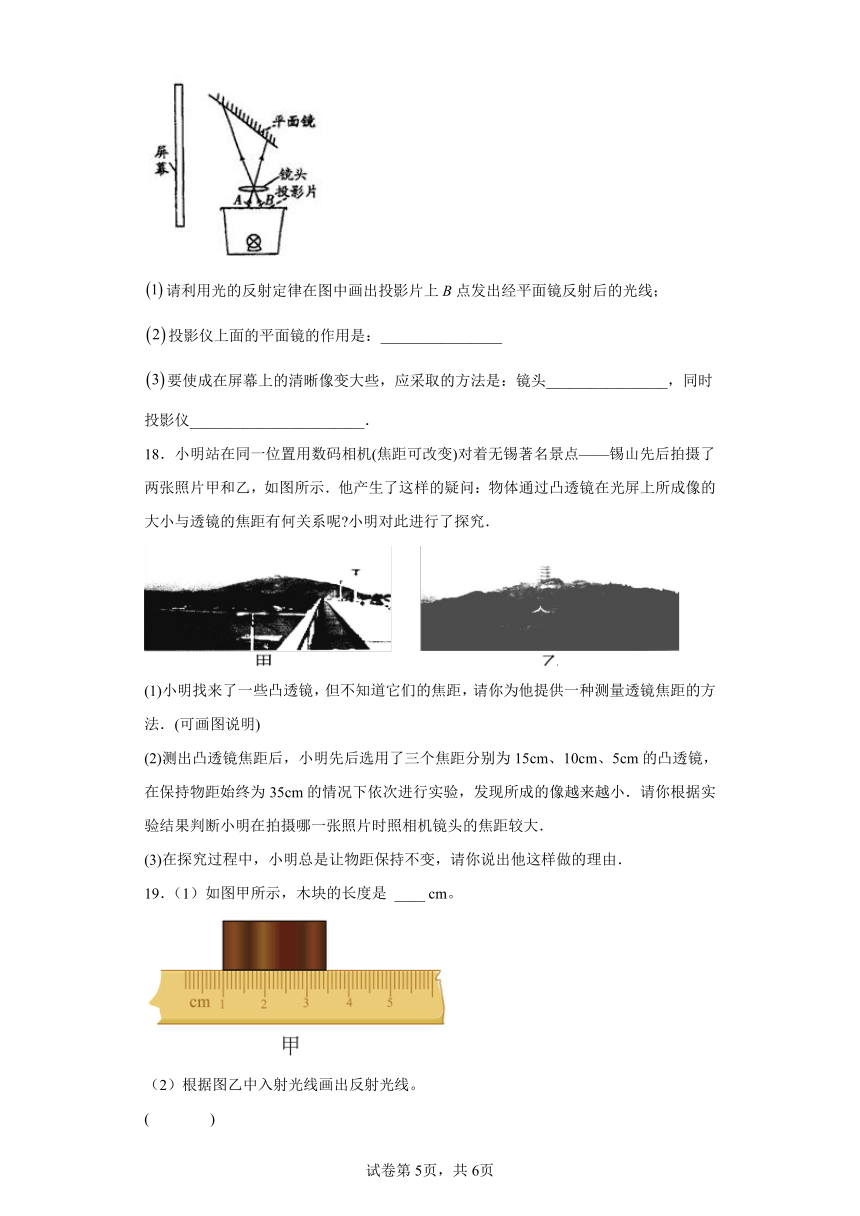

17.投影仪是常用的教学仪器,如图所示是投影仪的结构图.

请利用光的反射定律在图中画出投影片上B点发出经平面镜反射后的光线;

投影仪上面的平面镜的作用是:________________

要使成在屏幕上的清晰像变大些,应采取的方法是:镜头________________,同时投影仪_______________________.

18.小明站在同一位置用数码相机(焦距可改变)对着无锡著名景点——锡山先后拍摄了两张照片甲和乙,如图所示.他产生了这样的疑问:物体通过凸透镜在光屏上所成像的大小与透镜的焦距有何关系呢 小明对此进行了探究.

(1)小明找来了一些凸透镜,但不知道它们的焦距,请你为他提供一种测量透镜焦距的方法.(可画图说明)

(2)测出凸透镜焦距后,小明先后选用了三个焦距分别为15cm、10cm、5cm的凸透镜,在保持物距始终为35cm的情况下依次进行实验,发现所成的像越来越小.请你根据实验结果判断小明在拍摄哪一张照片时照相机镜头的焦距较大.

(3)在探究过程中,小明总是让物距保持不变,请你说出他这样做的理由.

19.(1)如图甲所示,木块的长度是 ____ cm。

(2)根据图乙中入射光线画出反射光线。

( )

(3)根据图丙画出入射光线通过凸透镜的折射后的出射光线。

( )

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

【详解】

A.望远镜属于凸透镜,对光线具有会聚作用,故A不符合题意;

B.潜望镜利用的是平面镜改变光路,对光线没有发散作用,故B不符合题意;

C.近视镜属于凹透镜,对光线具有发散作用,故C符合题意;

D.远视镜属于凸透镜,对光线具有会聚作用,故D不符合题意。

故选C。

2.D

【详解】

A.光线是表示光束传播方向的直线,是一种理想化模型,并不是客观存在,故A错误;

B.镜面反射和漫反射都遵循光的反射定律,故B错误;

C.中间厚边缘薄的透镜是凸透镜,故C错误;

D.光在真空中的传播速度大约为3×105km/s,即3×108m/s,故D正确。

故选D。

3.B

【详解】

AB.入射光线平行于主光轴,经过凸透镜折射后,折射光线过焦点,故A错误,B正确;

C.平行于主光轴的入射光线经过凹透镜折射后,折射光线的反向延长线过焦点。故C错误;

D.凹透镜对光线有发散作用,光线经凹透镜后应发散,而图中折射光线会聚了,故D错误。

故选B。

4.B

【详解】

A.凸透镜对所有光有会聚作用,不单指对平行光,故A错误;

B.凹透镜对所有光线有发散作用,故B正确;

C.凸透镜的焦点到光心的距离为焦距,而不是两个焦点之间的距离叫做焦距,故C错误;

D.只有平行于主光轴的光线经凸透镜折射后才会聚于焦点,故D错误。

故选B。

5.D

【详解】

解:

A.入射角为入射光线与法线之间的夹角,反射角为反射光线与法线之间的夹角;图中入射角和反射角标错了,故A错误;

B.人看到水中的鱼是因为鱼反射的光线从水中斜射入空气中时发生折射后进入人的眼睛,图中光线的传播方向错误,故B错误;

C.平行于主光轴的光线经过凸透镜后过焦点,图中的光线发散了,故C错误;

D.根据平面镜成像的特点可知,像与物体关于镜面是对称的,所成的像是虚像,故D正确。

故选D。

6.C

【详解】

由图可知,眼镜放到物理书上一定距离时观察到的是正立缩小的虚像,则该镜片是凹透镜。

故选C。

7.A

【详解】

A.焦距越长,透镜对光的折射作用越弱,故A正确;

B.凸透镜对光线有会聚作用,不仅仅是平行光,故B错误;

C.凹透镜的虚焦点与光心之间的距离叫做焦距,故C错误;

D.平行于主光轴的光线经过凸透镜折射后一定会聚于焦点,故D错误。

故选A。

8.B

【详解】

A.由透镜的定义可知,中间比边缘厚的透镜叫做凸透镜,中间比边缘薄的透镜叫做凹透镜,故由图中可知,①③的中间比边缘厚,是凸透镜;②的中间比边缘薄,是凹透镜,故A错误;

BCD.由A中可知,①③是凸透镜,对光有会聚作用;②是凹透镜,对光有发散作用,故可知B正确,CD错误。

故选B。

9.D

【详解】

AB.如图所示光的直线传播光线会集中到b点,若放入甲透镜后,光线集中到c点,在b点后方说明甲透镜让光线发散了一些,而凹透镜对光线有发散作用,故甲透镜是凹透镜,故AB错误;

CD.如图所示光的直线传播光线会集中到b点,若放入乙透镜后,光线集中到a点,在b点前方,说明乙透镜让光线会聚了一些,而凸透镜对光线有会聚作用,故乙透镜是凸透镜,故 C错误;故 D正确。

故选D。

10.C

【详解】

A.通过透镜光心的光线传播方向不改变,故A错误;

B.平行于主光轴入射的光线,通过凸透镜后,会聚于焦点,但图示中入射光线不平行于主光轴,所以其折射光线不会聚于焦点,故B错误;

C.由图示知,凸透镜对光线起了会聚作用,且在焦点内的点光源发出的光线经凸透镜后,其折射光线的反射延长线的交点与光心的距离大于点光源与光心的距离,故C正确;

D.由图示知,光线经透镜后会聚了,但凹透镜对光线起发散作用,且平行于主光轴入射的光线,经凹透镜后,其折射光线的反射延长线经焦点,故D错误。

故选C。

11. 会聚 漫

【详解】

[1]平行于主光轴的光线经过凸透镜后得到一个很小、很亮的光斑,该光斑就是凸透镜焦点的位置,这表明凸透镜对光线有会聚作用。

[2]白纸表面凹凸不平,光在上面会发生漫反射,从不同的角度都能看到这个光斑。

12. 凸透镜 会聚 1.44×1011 牛顿

【详解】

[1]中间厚、边缘薄的透镜叫凸透镜,所以,盛水的透明塑料瓶相当于一个凸透镜。

[2]由于凸透镜对光线起会聚作用,所以,可以将射来的太阳光会聚在一点上,当会聚点的温度比较高时,可能会引起火灾。

[3]光的速度3×108m/s,由知道,太阳到地球的距离

s=ct=3×108m/s×8×60s=1.44×1011m

[4]由物理学史的知识知道,英国物理学家牛顿通过实验研究,发现了太阳光经过三棱镜后分解成红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种色光,我们把这种现象叫光的色散。

13. 直线 色散 光能

【详解】

(1)[1]人的影子是由光的直线传播形成的;

(2)[2]阳光经过三棱镜后可以产生彩色的光带,这是光的色散现象,说明太阳光是由多种色光混合而成;

(3)[3]太阳光垂直照向凸透镜,出现一个最小、最亮的光斑,能点燃白纸,说明光具有能量,这种能量叫作光能。

14. 3.7

【详解】

(1)[1]分度值为1cm,左边在零刻度线,右边在3.7cm处,长度为3.7cm。

(2)[2]由图可知,光线折射后更加偏向主光轴,对光线有会聚作用,所以是凸透镜。

15. 凹透镜 远离

【详解】

[1][2]由图可知,经过透镜后的光线相对于原直线传播方向是远离凸透镜的主光轴的,会聚点推后,变得发散了,故该透镜为凹透镜。

16. 凹 右移

【详解】

有图可以看出光线经过透镜以后光线远离了透镜的主光轴,即该透镜对光有发散作用,根据透镜对光的作用可知该透镜是凹透镜;(2)根据反射定律反射角等于入射角过入射点从法线的左侧即可做出反射光线,然后根据折射定律光从空气斜射入水或其他介质时折射角小于入射角,且折射光线和入射光线分别在两种介质,在法线的在两侧即可做出折射光线.反射光线(折射光线)与法线的夹角即反射角(折射角),如下图:

(3)逐渐往容器中加水,水面上升相当于入射点右移,所以光线a在容器底形成的光斑会向右移动.

点睛:解答此题的关键是要知道光的反射定律的内容和光的折射规律.

17. 改变光的传播方向 向下调 远离屏幕

【详解】

(1)根据光的反射定律,首先做出法线,后根据反射角等于入射角做出反射光线.如下图所示:

(2)投影仪上面的平面镜的作用是:改变光的传播方向,使像成在屏幕上;(3)根据凸透镜成像的规律知,像变大,则像距变大,物距变小,应使投影仪远离屏幕,并把镜头与投影片的距离调小一些,即镜头向下调,同时投影仪远离屏幕.

【点睛】

(1)光的反射定律:反射光线、入射光线和法线在同一平面内,反射光线和入射光线分居法线两侧,反射角等于入射角;(2)平面镜的作用是:改变光的传播方向;(3)掌握凸透镜成像的规律,知道物距越大,像距越小,成的像也越小;物距越小,像距越大,成的像也越大.

18.将凸透镜放在阳光下,使其在地面上形成最小最亮的光斑,测出光斑到透镜的距离即为焦距;乙;控制变量法让物距保持不变.

【详解】

(1)使太阳光正对凸透镜,移动凸透镜与地面之间的距离,直到地上形成一个亮点,测亮点到凸透镜中心的距离;(2)乙.根据像的大小和凸透镜焦距的关系:物距一定时,焦距越小,像越小.甲和乙两张照片中,乙照片上锡山的像比较大,照相机镜头的焦距较大.(3)这也是一种控制变量思想,像的大小与物距和焦距都有关系,保持物距不变,则焦距越小时,像越小.

【点睛】

(1)凸透镜的焦距指的是焦点到透镜的距离,我们可以先让凸透镜正对着太阳光找到一个最小、最亮的光斑即焦点,然后测出焦点与透镜的距离;(2)图甲和图乙中锡山所成像的大小是不同的,乙图中锡山的像大.由实验现象可以知道:在物距一定时,焦距越小,物体所成的像越小,甲图锡山的像小,使用的照相机镜头的焦距小;(3)根据凸透镜成像的规律,在凸透镜的焦距一定时,物距越小,像距越大,像越大;我们要探究凸透镜所成像的大小和凸透镜焦距的关系就要采用控制变量法控制物距不变.

19. 2.45cm

【详解】

(1)[1]由图知道,刻度尺上1cm之间有10个小格,即刻度尺的分度值为1mm;物体左侧与1.00cm对齐,右侧与3.45cm对齐,所以,物体的长度

L=3.45cm-1.00cm=2.45cm

(2)[2]过入射点O做垂直反射面的法线,右侧画出反射光线,根据反射光线、入射光线分居法线两侧,反射角等于入射角,在法线右侧画出反射光线,如下图

(3)[3]凸透镜的三条特殊光线,其中一条是平行于主光轴的光线,其经凸透镜折射后折射光线通过对侧焦点,故光路如下

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、单选题

1.下列镜子中,对光有发散作用的是( )

A.望远镜 B.潜望镜 C.近视镜 D.远视镜

2.下列说法中正确的是( )

A.光线是客观存在的

B.漫反射不遵循光的反射定律

C.中间厚边缘薄的透镜是凹透镜

D.光在真空中传播的速度大约为3×108m/s

3.如图所示,是一束光通过透镜的光路,其中正确的是( )

A. B. C. D.

4.下列关于透镜的说法正确的是( )

A.凸透镜只对平行光有会聚作用

B.凹透镜对光有发散作用

C.凸透镜两个焦点之间的距离叫做焦距

D.平行光经过凸透镜折射后一定会聚于焦点

5.下列光路图中,正确的是( )

A.光的反射

B.光的折射

C.凸透镜对光线的作用

D.平面镜成像

6.如图所示,是一副眼镜放到物理书上一定距离时观察到的现象,由此可以判断镜片是( )

A.凸面镜 B.凹面镜 C.凹透镜 D.凸透镜

7.下列关于透镜的说法中,正确的是( )

A.焦距越长,透镜对光的折射作用越弱

B.凸透镜只对平行光有会聚作用

C.凹透镜两个焦点之间的距离叫做焦距

D.平行光经过凸透镜折射后一定会聚于焦点

8.一个透明均匀的玻璃球被摔碎成三部分,下列说法正确的是( )

A.①②都是凸透镜 B.①③对光具有会聚作用

C.②③对光具有发散作用 D.只有①对光具有会聚作用

9.如图所示,若在虚线框中放入甲透镜,则光线会集中到c点;若在虚线框中放入乙透镜,则光线会集中到a点,关于两个透镜及其对光线的作用的判断,正确的是( )

A.甲是凸透镜,对光有发散作用 B.甲是凸透镜,对光有会聚作用

C.乙是凸透镜,对光有发散作用 D.乙是凸透镜,对光有会聚作用

10.下面四个光通过透镜的光路图中正确的是( )

A. B. C. D.

二、填空题

11.如图所示,把一只凸透镜正对着太阳光,再把一张纸放在它的另一侧,调整凸透镜与纸的距离,纸上会出现一个最小、最亮的光斑,此现象说明凸透镜对光有____作用,从不同的角度都能看到这个光斑,说明光在白纸上发生了________反射。

12.今年4月份,我县某校组织研学旅行活动,同学们在攀登都山时,某同学不小心将自己没有喝完的矿泉水瓶掉在地上,老师立即告诫大家,这瓶子有水就相当于______,对太阳光有______作用,容易引发森林火灾。太阳发出的光经过大约8分钟才能到地球,请估算太阳到地球的距离是______m,太阳光通过三棱镜发生色散,最早研究光的色散的科学家是_______。

13.利用太阳光可以进行以下探究:

(1)如图甲所示,太阳光照到人身上形成影子,该现象说明光沿________传播;

(2)如图乙所示,太阳光经过三棱镜分解成彩色光带,该现象叫作光的________;

(3)如图丙所示,太阳光垂直照向凸透镜,可在白纸上得到一个最小、最亮的光斑,还能点燃白纸,该现象说明光具有能量,这种能量叫作________。

14.(1)如图甲所示,木块的长度为______cm;

(2)根据如图乙所示光的传播路径,在方框中画出对应的透镜类型。______

15.小强做了一个使如图光路图成立的光学实验,你认为他实验时在虚线框中放入的透镜应该是________ (选填“凸 透镜”或“凹透镜”),你判断的依据是折射光线相对于原传播方向_______(选填“靠近”或“远离”)主光轴。

三、综合题

16.两条光线通过透镜的管路如图所示.

(1)该透镜是__________透镜(选填“凸”、“凹”).

(2)光线a射向水面.在图中①画出a的反射光线;②大致画出a进入水中的折射光线;③标示出反射角r1和折射角r2.

(3)逐渐往容器中加水,光线a在容器底形成的光斑会____________(选填“左移”、“右移”、“不动”).

17.投影仪是常用的教学仪器,如图所示是投影仪的结构图.

请利用光的反射定律在图中画出投影片上B点发出经平面镜反射后的光线;

投影仪上面的平面镜的作用是:________________

要使成在屏幕上的清晰像变大些,应采取的方法是:镜头________________,同时投影仪_______________________.

18.小明站在同一位置用数码相机(焦距可改变)对着无锡著名景点——锡山先后拍摄了两张照片甲和乙,如图所示.他产生了这样的疑问:物体通过凸透镜在光屏上所成像的大小与透镜的焦距有何关系呢 小明对此进行了探究.

(1)小明找来了一些凸透镜,但不知道它们的焦距,请你为他提供一种测量透镜焦距的方法.(可画图说明)

(2)测出凸透镜焦距后,小明先后选用了三个焦距分别为15cm、10cm、5cm的凸透镜,在保持物距始终为35cm的情况下依次进行实验,发现所成的像越来越小.请你根据实验结果判断小明在拍摄哪一张照片时照相机镜头的焦距较大.

(3)在探究过程中,小明总是让物距保持不变,请你说出他这样做的理由.

19.(1)如图甲所示,木块的长度是 ____ cm。

(2)根据图乙中入射光线画出反射光线。

( )

(3)根据图丙画出入射光线通过凸透镜的折射后的出射光线。

( )

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

【详解】

A.望远镜属于凸透镜,对光线具有会聚作用,故A不符合题意;

B.潜望镜利用的是平面镜改变光路,对光线没有发散作用,故B不符合题意;

C.近视镜属于凹透镜,对光线具有发散作用,故C符合题意;

D.远视镜属于凸透镜,对光线具有会聚作用,故D不符合题意。

故选C。

2.D

【详解】

A.光线是表示光束传播方向的直线,是一种理想化模型,并不是客观存在,故A错误;

B.镜面反射和漫反射都遵循光的反射定律,故B错误;

C.中间厚边缘薄的透镜是凸透镜,故C错误;

D.光在真空中的传播速度大约为3×105km/s,即3×108m/s,故D正确。

故选D。

3.B

【详解】

AB.入射光线平行于主光轴,经过凸透镜折射后,折射光线过焦点,故A错误,B正确;

C.平行于主光轴的入射光线经过凹透镜折射后,折射光线的反向延长线过焦点。故C错误;

D.凹透镜对光线有发散作用,光线经凹透镜后应发散,而图中折射光线会聚了,故D错误。

故选B。

4.B

【详解】

A.凸透镜对所有光有会聚作用,不单指对平行光,故A错误;

B.凹透镜对所有光线有发散作用,故B正确;

C.凸透镜的焦点到光心的距离为焦距,而不是两个焦点之间的距离叫做焦距,故C错误;

D.只有平行于主光轴的光线经凸透镜折射后才会聚于焦点,故D错误。

故选B。

5.D

【详解】

解:

A.入射角为入射光线与法线之间的夹角,反射角为反射光线与法线之间的夹角;图中入射角和反射角标错了,故A错误;

B.人看到水中的鱼是因为鱼反射的光线从水中斜射入空气中时发生折射后进入人的眼睛,图中光线的传播方向错误,故B错误;

C.平行于主光轴的光线经过凸透镜后过焦点,图中的光线发散了,故C错误;

D.根据平面镜成像的特点可知,像与物体关于镜面是对称的,所成的像是虚像,故D正确。

故选D。

6.C

【详解】

由图可知,眼镜放到物理书上一定距离时观察到的是正立缩小的虚像,则该镜片是凹透镜。

故选C。

7.A

【详解】

A.焦距越长,透镜对光的折射作用越弱,故A正确;

B.凸透镜对光线有会聚作用,不仅仅是平行光,故B错误;

C.凹透镜的虚焦点与光心之间的距离叫做焦距,故C错误;

D.平行于主光轴的光线经过凸透镜折射后一定会聚于焦点,故D错误。

故选A。

8.B

【详解】

A.由透镜的定义可知,中间比边缘厚的透镜叫做凸透镜,中间比边缘薄的透镜叫做凹透镜,故由图中可知,①③的中间比边缘厚,是凸透镜;②的中间比边缘薄,是凹透镜,故A错误;

BCD.由A中可知,①③是凸透镜,对光有会聚作用;②是凹透镜,对光有发散作用,故可知B正确,CD错误。

故选B。

9.D

【详解】

AB.如图所示光的直线传播光线会集中到b点,若放入甲透镜后,光线集中到c点,在b点后方说明甲透镜让光线发散了一些,而凹透镜对光线有发散作用,故甲透镜是凹透镜,故AB错误;

CD.如图所示光的直线传播光线会集中到b点,若放入乙透镜后,光线集中到a点,在b点前方,说明乙透镜让光线会聚了一些,而凸透镜对光线有会聚作用,故乙透镜是凸透镜,故 C错误;故 D正确。

故选D。

10.C

【详解】

A.通过透镜光心的光线传播方向不改变,故A错误;

B.平行于主光轴入射的光线,通过凸透镜后,会聚于焦点,但图示中入射光线不平行于主光轴,所以其折射光线不会聚于焦点,故B错误;

C.由图示知,凸透镜对光线起了会聚作用,且在焦点内的点光源发出的光线经凸透镜后,其折射光线的反射延长线的交点与光心的距离大于点光源与光心的距离,故C正确;

D.由图示知,光线经透镜后会聚了,但凹透镜对光线起发散作用,且平行于主光轴入射的光线,经凹透镜后,其折射光线的反射延长线经焦点,故D错误。

故选C。

11. 会聚 漫

【详解】

[1]平行于主光轴的光线经过凸透镜后得到一个很小、很亮的光斑,该光斑就是凸透镜焦点的位置,这表明凸透镜对光线有会聚作用。

[2]白纸表面凹凸不平,光在上面会发生漫反射,从不同的角度都能看到这个光斑。

12. 凸透镜 会聚 1.44×1011 牛顿

【详解】

[1]中间厚、边缘薄的透镜叫凸透镜,所以,盛水的透明塑料瓶相当于一个凸透镜。

[2]由于凸透镜对光线起会聚作用,所以,可以将射来的太阳光会聚在一点上,当会聚点的温度比较高时,可能会引起火灾。

[3]光的速度3×108m/s,由知道,太阳到地球的距离

s=ct=3×108m/s×8×60s=1.44×1011m

[4]由物理学史的知识知道,英国物理学家牛顿通过实验研究,发现了太阳光经过三棱镜后分解成红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种色光,我们把这种现象叫光的色散。

13. 直线 色散 光能

【详解】

(1)[1]人的影子是由光的直线传播形成的;

(2)[2]阳光经过三棱镜后可以产生彩色的光带,这是光的色散现象,说明太阳光是由多种色光混合而成;

(3)[3]太阳光垂直照向凸透镜,出现一个最小、最亮的光斑,能点燃白纸,说明光具有能量,这种能量叫作光能。

14. 3.7

【详解】

(1)[1]分度值为1cm,左边在零刻度线,右边在3.7cm处,长度为3.7cm。

(2)[2]由图可知,光线折射后更加偏向主光轴,对光线有会聚作用,所以是凸透镜。

15. 凹透镜 远离

【详解】

[1][2]由图可知,经过透镜后的光线相对于原直线传播方向是远离凸透镜的主光轴的,会聚点推后,变得发散了,故该透镜为凹透镜。

16. 凹 右移

【详解】

有图可以看出光线经过透镜以后光线远离了透镜的主光轴,即该透镜对光有发散作用,根据透镜对光的作用可知该透镜是凹透镜;(2)根据反射定律反射角等于入射角过入射点从法线的左侧即可做出反射光线,然后根据折射定律光从空气斜射入水或其他介质时折射角小于入射角,且折射光线和入射光线分别在两种介质,在法线的在两侧即可做出折射光线.反射光线(折射光线)与法线的夹角即反射角(折射角),如下图:

(3)逐渐往容器中加水,水面上升相当于入射点右移,所以光线a在容器底形成的光斑会向右移动.

点睛:解答此题的关键是要知道光的反射定律的内容和光的折射规律.

17. 改变光的传播方向 向下调 远离屏幕

【详解】

(1)根据光的反射定律,首先做出法线,后根据反射角等于入射角做出反射光线.如下图所示:

(2)投影仪上面的平面镜的作用是:改变光的传播方向,使像成在屏幕上;(3)根据凸透镜成像的规律知,像变大,则像距变大,物距变小,应使投影仪远离屏幕,并把镜头与投影片的距离调小一些,即镜头向下调,同时投影仪远离屏幕.

【点睛】

(1)光的反射定律:反射光线、入射光线和法线在同一平面内,反射光线和入射光线分居法线两侧,反射角等于入射角;(2)平面镜的作用是:改变光的传播方向;(3)掌握凸透镜成像的规律,知道物距越大,像距越小,成的像也越小;物距越小,像距越大,成的像也越大.

18.将凸透镜放在阳光下,使其在地面上形成最小最亮的光斑,测出光斑到透镜的距离即为焦距;乙;控制变量法让物距保持不变.

【详解】

(1)使太阳光正对凸透镜,移动凸透镜与地面之间的距离,直到地上形成一个亮点,测亮点到凸透镜中心的距离;(2)乙.根据像的大小和凸透镜焦距的关系:物距一定时,焦距越小,像越小.甲和乙两张照片中,乙照片上锡山的像比较大,照相机镜头的焦距较大.(3)这也是一种控制变量思想,像的大小与物距和焦距都有关系,保持物距不变,则焦距越小时,像越小.

【点睛】

(1)凸透镜的焦距指的是焦点到透镜的距离,我们可以先让凸透镜正对着太阳光找到一个最小、最亮的光斑即焦点,然后测出焦点与透镜的距离;(2)图甲和图乙中锡山所成像的大小是不同的,乙图中锡山的像大.由实验现象可以知道:在物距一定时,焦距越小,物体所成的像越小,甲图锡山的像小,使用的照相机镜头的焦距小;(3)根据凸透镜成像的规律,在凸透镜的焦距一定时,物距越小,像距越大,像越大;我们要探究凸透镜所成像的大小和凸透镜焦距的关系就要采用控制变量法控制物距不变.

19. 2.45cm

【详解】

(1)[1]由图知道,刻度尺上1cm之间有10个小格,即刻度尺的分度值为1mm;物体左侧与1.00cm对齐,右侧与3.45cm对齐,所以,物体的长度

L=3.45cm-1.00cm=2.45cm

(2)[2]过入射点O做垂直反射面的法线,右侧画出反射光线,根据反射光线、入射光线分居法线两侧,反射角等于入射角,在法线右侧画出反射光线,如下图

(3)[3]凸透镜的三条特殊光线,其中一条是平行于主光轴的光线,其经凸透镜折射后折射光线通过对侧焦点,故光路如下

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页