部编版八年级上册第10课中华民国的创建 同步练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 部编版八年级上册第10课中华民国的创建 同步练习(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 165.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-15 06:38:51 | ||

图片预览

文档简介

部编版八年级上册 第10课 中华民国的创建

一、选择题

1.中华民国成立后改用公历,采用民国纪年,以1912年为民国元年(1年),那么1937年是民国多少年?

A.25年 B.26年 C.36年 D.37年

2.鲁迅发表于《国民新报》的《中山先生逝世后一周年》一文中说:“中山先生逝世后无论几周年,本用不着什么纪念的文章。只要先前未有的中华民国存在,就是他的丰碑,就是他的纪念。”与上文中提到的“中华民国”建立相关的历史事件是

A.甲午中日战争 B.戊戌变法 C.八国联军侵华 D.辛亥革命

3.秦始皇开创了“皇帝”称号,“皇帝”退出中国历史舞台的事件是( )

A.第二次鸦片战争 B.八国联军侵华战争

C.辛亥革命 D.甲午中日战争

4.戊戌变法和辛亥革命是中国近代化过程中的两次伟大实践。二者的共同主张有( )

A.通过学习西方先进技术来挽救民族危机 B.推翻清王朝的统治

C.在中国建立资本主义民主制度 D.用西方的民主与科学来救中国

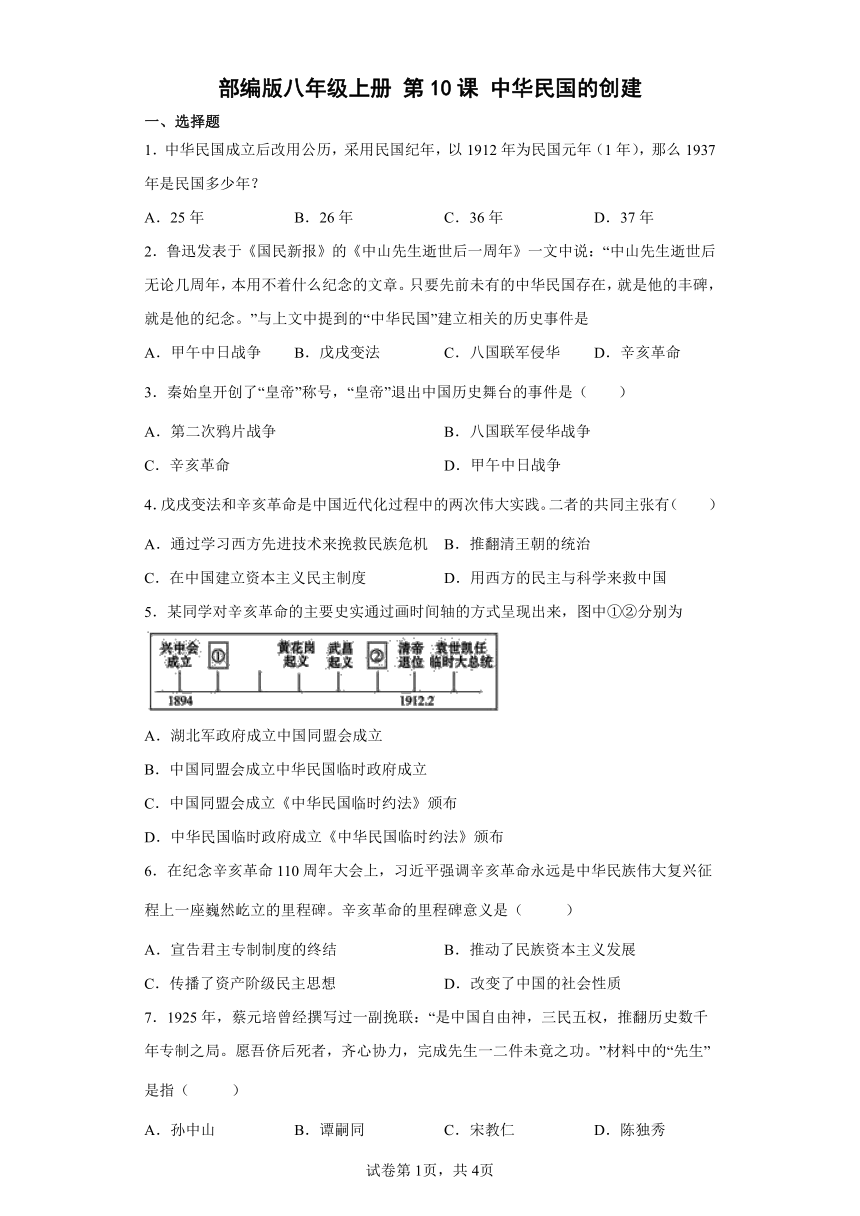

5.某同学对辛亥革命的主要史实通过画时间轴的方式呈现出来,图中①②分别为

A.湖北军政府成立中国同盟会成立

B.中国同盟会成立中华民国临时政府成立

C.中国同盟会成立《中华民国临时约法》颁布

D.中华民国临时政府成立《中华民国临时约法》颁布

6.在纪念辛亥革命110周年大会上,习近平强调辛亥革命永远是中华民族伟大复兴征程上一座巍然屹立的里程碑。辛亥革命的里程碑意义是( )

A.宣告君主专制制度的终结 B.推动了民族资本主义发展

C.传播了资产阶级民主思想 D.改变了中国的社会性质

7.1925年,蔡元培曾经撰写过一副挽联:“是中国自由神,三民五权,推翻历史数千年专制之局。愿吾侪后死者,齐心协力,完成先生一二件未竟之功。”材料中的“先生”是指( )

A.孙中山 B.谭嗣同 C.宋教仁 D.陈独秀

8.在近代中国,从“师夷长技以制夷”到“师夷长技以自强”,从“维新”代替“洋务”再到革命取代改良,这一系列变化主要是由于

A.“西学东渐”的深入 B.民族危机的加深

C.民族资本主义的发展 D.思想解放的推动

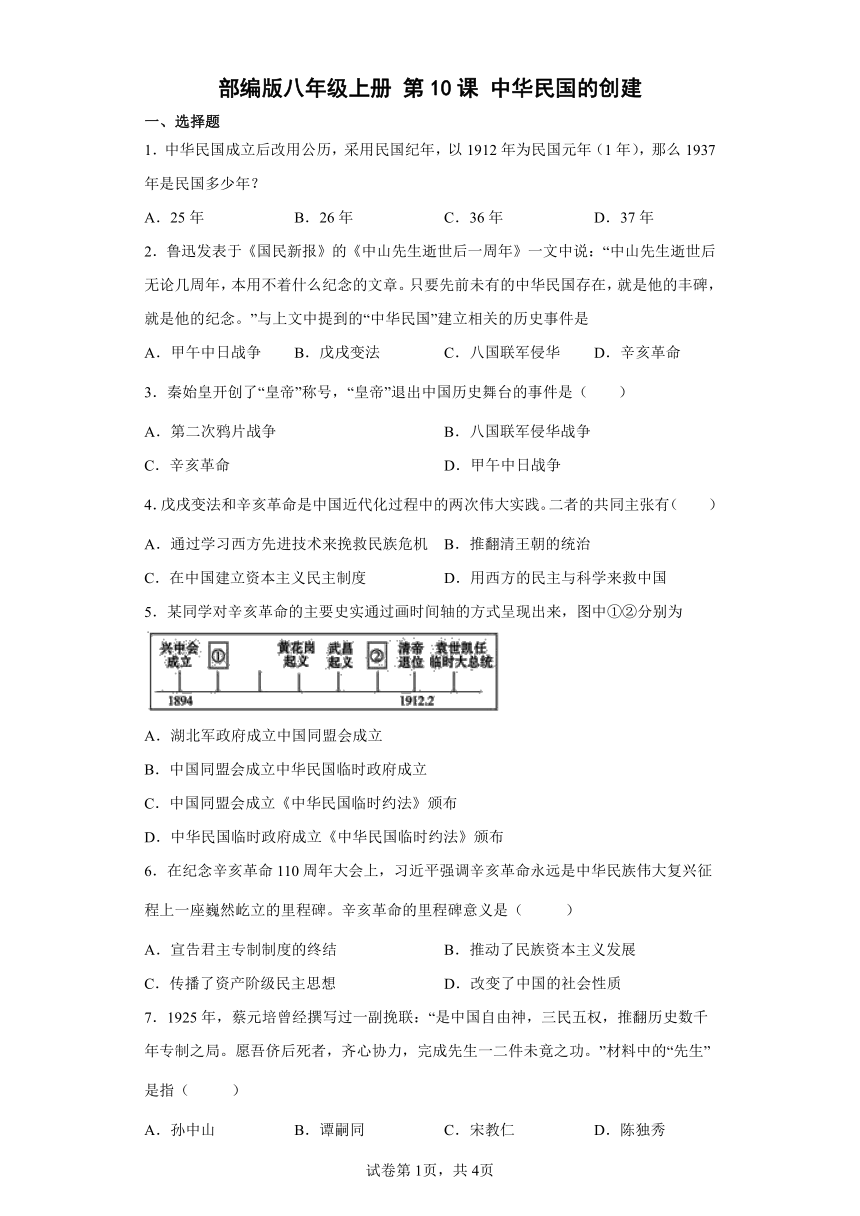

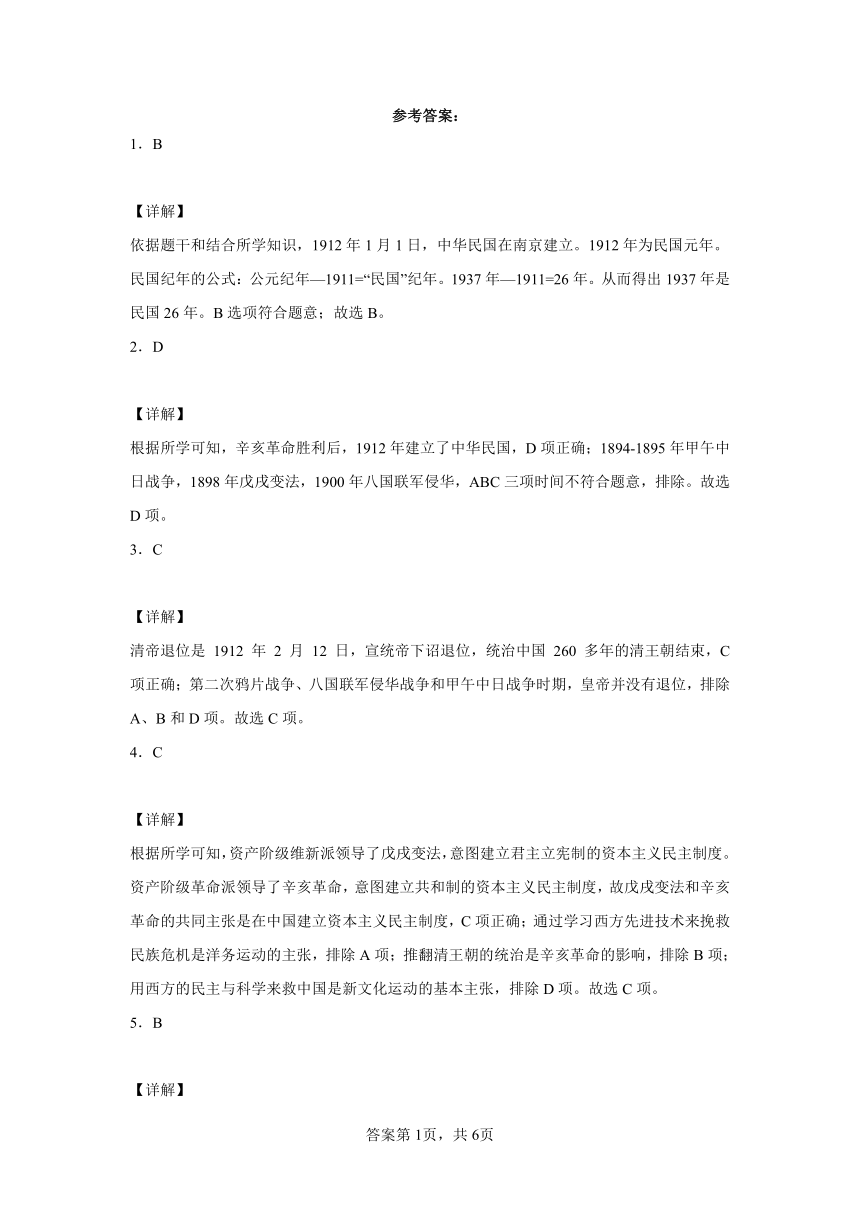

9.下图是民国时期北平学生王晨的中学毕业证书。他毕业的时间应该是( )

A.1912年 B.1918年 C.1919年 D.1920年

10.1912年3月5日的《时报》上,一篇名为《新陈代谢》的文章这样生动地描述:“共和政体成,专制政体灭;中华民国成,清朝灭;总统成,皇帝灭;新内阁成,旧内阁灭……新教育兴,旧教育灭……”这篇文章( )

A.描述了辛亥革命后中国的变化 B.说明辛亥革命结束了封建制度

C.对辛亥革命起到了鼓舞作用 D.在思想文化方面产生了广泛而持久的影响

11.“何以不曰中华共和国,而必曰中华民国。欧美之共和国,创建远在吾国之前,二十世纪之国民,当含有创制之精神,不当自谓能效法于十八九世纪成法而引为自足。”孙中山不认为

A.“民国”与“共和国”的本质是一致的

B.应该创造性地学习西方

C.“民”字表民权比“共和”意义更鲜明

D.共和国与欧美完全相同

12.1872年到1875年间,120名赴美留学幼童中,人数居前三位的广东、江苏、浙江分别为84人、20人和9人;甲午战争后,留学生的分布逐步向长江流域延伸。留学生地域分布的变化

A.加速了科举制度的瓦解 B.与近代化进程基本一致

C.推动了洋务运动的开始 D.加剧了中国的半封建化

13.“这是时间意义上一个新年的开始,更是历史意义上一个新时代的开始。在那个元旦,民国取代了帝国,皇帝也永远成为写在史书上的历史名词。”材料中的“那个元旦”指的是( )

A.1911年1月1日 B.1913年1月1日

C.1912年1月1日 D.1914年1月1日

14.甲午中日战争后,先进中国人感到没有政治体制的改革,徒然仿效西方的军弟技术、生产技术已不足恃。为此他们掀起

A.变法与革命运动 B.实业救国的浪潮 C.民主科学的思潮 D.工人与农民运动

15.它体现了主权在民,自由、平等等进步思想也是中国历史上第一部资产阶级共和国宪法性质的重要文件。它指的是

A.《中国土地法大纲》 B.《中华民国临时约法》

C.《政府与中共代表会谈纪要》 D.《中华人民共和国民法典》

二、综合题

16.探究问题。

材料 我们在道光年间虽受了重大打击,但仍引旧不觉悟,直至受了英法联军及太平天国的痛苦,然后有同治初年由奕新、曾国藩等人领导的自强运动。甲午战争后,康有为领导的变法运动,要变更政治制度,其最后目的是要建立君主立宪……这无疑比自强运动更加西洋化、近代化。等到自强、变法、反动都失败了,国人然后注意孙中山先生所提出的救国救民的方案。武昌起义以后,一个月内,湖南、陕西等13省相继独立,清朝土崩瓦解。各独立省选派代表,制定《临时约法》,并公举孙中山先生为中华民国的临时大总统。辛亥革命打倒了清朝,这是革命唯一的成绩。

——摘编自蒋廷黻《中国近代史》等

(1)根据材料,指出“自强运动”兴起的背景及其性质。概括“变法运动……无疑比自强运动更加西洋化近代化”的表现。

(2)据材料并结合所学知识,简要评论材料中的观点“辛亥革命打倒了清朝,这是革命唯一的成绩”。

17.一场全国规模的革命想取得哪怕是部分的成功,都需要在人们面前提出一个与以往不同并被众多人接受的新的理想和目标,使人们燃起新的希望 阅读材料,回答问题

材料一 有说欧美共和的政治,我们中国此时尚不能合用的……我们中国的改革最宜于君主立宪,万不能共和,殊不知此说大谬(错误)……且世界立宪,亦必以流血得之,方能称为真立宪 同一流血,何不为直截了当共和……

——孙中山在东京留学生欢迎大会上的演讲词

材料二 两年之中,所见所闻,殊多心得,始知徒(仅仅)致国家富强 民权发达如欧洲列强者,犹未能登斯民于极乐之乡也;是以欧洲志士,犹有社会革命之运动也 予欲为一劳永逸之计,乃采取民生主义,以与民族 民权问题同时解决 此三民主义之主张所由完成也

——孙中山考察英国心得

材料三 中国同盟会以“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”为纲领,不久,孙中山在《民报》发刊词中将其基本精神概括为“民族”“民权”“民生”三大主义

——《二十世纪中国史纲》

材料四 辛亥革命不仅推翻了清朝政府,扫除了中国争取民族独立和社会进步道路上这个巨大障碍;而且结束了统治中国几千年的君主专制制度,建立起中国历史上从未曾有过的共和政体 这无疑是一个巨大进步

——《二十世纪中国史纲》

(1)材料一中孙中山提出了与以往不同的什么理想目标 影响孙中山提出这一理想目标的外部因素是什么

(2)材料二中孙中山认为欧洲列强社会存在着什么不足 为此,他提出了什么主张

(3)在同盟会纲领中孙中山提出的核心理想目标是什么 与之相应的是三民主义中的哪一主义

(4)根据材料四概括指出,孙中山领导的辛亥革命初步实现了他的哪些理想目标

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【详解】

依据题干和结合所学知识,1912年1月1日,中华民国在南京建立。1912年为民国元年。民国纪年的公式:公元纪年—1911=“民国”纪年。1937年—1911=26年。从而得出1937年是民国26年。B选项符合题意;故选B。

2.D

【详解】

根据所学可知,辛亥革命胜利后,1912年建立了中华民国,D项正确;1894-1895年甲午中日战争,1898年戊戌变法,1900年八国联军侵华,ABC三项时间不符合题意,排除。故选D项。

3.C

【详解】

清帝退位是 1912 年 2 月 12 日,宣统帝下诏退位,统治中国 260 多年的清王朝结束,C项正确;第二次鸦片战争、八国联军侵华战争和甲午中日战争时期,皇帝并没有退位,排除A、B和D项。故选C项。

4.C

【详解】

根据所学可知,资产阶级维新派领导了戊戌变法,意图建立君主立宪制的资本主义民主制度。资产阶级革命派领导了辛亥革命,意图建立共和制的资本主义民主制度,故戊戌变法和辛亥革命的共同主张是在中国建立资本主义民主制度,C项正确;通过学习西方先进技术来挽救民族危机是洋务运动的主张,排除A项;推翻清王朝的统治是辛亥革命的影响,排除B项;用西方的民主与科学来救中国是新文化运动的基本主张,排除D项。故选C项。

5.B

【详解】

1905 年,中国同盟会在日本东京成立。《民报》是其机关刊物。中国同盟会是第一个全国规模的、统一的资产阶级革命政党。1912 年 1 月 1 日 ,孙中山南京成立中华民国临时政府。因此,图中①②分别为中国同盟会成立和中华民国临时政府成立,B项正确;湖北军政府成立是在武昌起义之后,排除A项;《中华民国临时约法》颁布是192年3月,排除C项;中华民国临时政府成立是在武昌起义之前,排除D项。故选B项。

6.A

【详解】

结合所学知识可知,辛亥革命推翻了清王朝的反动统治,宣告了中国两千多年君主专制制度的终结。A项正确;洋务运动客观上推动了中国民族资本主义的产生和发展,排除B项;戊戌变法运动,传播了资产阶级民主思想,排除C项;由于民族资产阶级的软懦和妥协性,辛亥革命没完成反帝反封建的任务,没改变中国半殖民半封建的革命性质,排除D项。故选A项。

7.A

【详解】

根据材料“是中国自由神,三民五权,推翻历史数千年专制之局”并结合所学知识可知是孙中山,孙中山提出了三民主义思想,领导辛亥革命取得胜利,推翻了清朝的封建统治,A项正确;谭嗣同是戊戌六君子之一,排除B项;宋教仁是中国近代革命先驱者之一,被称作为"中国宪政之父",排除C项;陈独秀是中国共产党创始人和早期领导人之一,1915年在上海创办《新青年》杂志,举起民主与科学的旗帜,1916年任北京大学教授,1918年和李大钊创办《每周评论》,宣传马克思主义,是五四新文化运动的主要领导人之一,排除D项。故选A项。

【点睛】

8.B

【详解】

根据材料及所学可知,从“师夷长技以制夷”到“师夷长技以自强”是由第一次鸦片战争到第二次鸦片战争,民族危机加深导致的。从“维新”代替“洋务”是甲午中日战争发生后,洋务运动破产,民族危机不断加深的产物,革命取代改良则是改良未能挽救民族危机的结果,所以这些变化都是因为民族危机的加深,B项正确;西学东渐,是指从明朝后期到近代的西方学术思想向中国传播的历史过程,不是变化的主要原因,排除A项;从“师夷长技以制夷”到“师夷长技以自强”,当时民族资本主义还没有产生,排除C项;思想解放的推动,不是变化的主要原因,排除D项。故选B项。

【点睛】

9.C

【详解】

根据图片中有“民国八年”字样,结合所学知识可知,1912年1月1日,孙中山在南京宣誓就职,宣告中华民国正式成立。1912+8-1=1919年,因为1912年为民国1年,需要减去这个1。所以王展毕业的时间应是1919年。C项正确;ABD项时间换算不正确,排除ABD项。故选C项。

10.A

【详解】

根据题干“1912年”“共和政体成,专制政体灭;中华民国成,清朝灭;总统成,皇帝灭;新内阁成,旧内阁灭……新教育兴,旧教育灭……”等信息,结合所学知识可知,1912年辛亥革命后,中国的政治体制、教育文化等领域发生了巨大变化,材料描述了辛亥革命后中国的变化,A项正确;辛亥革命没有改变中国半殖民地半封建社会性质,并未结束封建制度,排除B项;材料反映的是辛亥革命的影响,排除C项;材料反映的是辛亥革命在政治、教育方面的影响,没有涉及思想文化方面的影响,排除D项。故选A项。

【点睛】

11.A

【详解】

根据所学和材料“二十世纪之国民,当含有创制之精神,不当自谓能效法于十八九世纪成法而引为自足”可知,这体现出,孙中山认为,“民国”与“共和国”相比,不但要发展资本主义,而且强调民权为一般平民所共有,从而显示出中华民国广泛的国民基础,因此,“民国”与“共和国”的本质是不一致的,A项正确;孙中山认为,如果国号为中华共和国,就是不是创造性地学习西方,就是共和国与欧美完全相同,因此,国号为中华民国,显示出“民”字表民权比“共和”意义更鲜明,排除BCD三项。故选A项。

12.B

【详解】

依据所学可知,1872年到1875年间,中国派遣幼童留美时,中国正在进行的近代化探索是洋务运动;甲午战争后,外国对中国的侵略由东南沿海向长江流域扩展,所以留学生的分布逐步向长江流域延伸,留日学生数量明显增多,受日本的影响,中国在1898年进行了戊戌变法,探索在中国走君主立宪制的道路;其中公派留学生的相当部分转向革命或同情革命,这一时期的革命产生的重大成果进行了辛亥革命,推翻了清王朝。所以留学生地域分布的变化与近代化进程基本一致,B项符合题意。由此分析ACD三项均不符合题意,排除,故选B。

13.C

【详解】

根据材料“……在那个元旦,民国取代了帝国……”及所学可知,辛亥革命推翻了清王朝的反动统治,宣告了中国两千多年君主专制制度的终结。它开创了完全意义上的近代民主革命。1912年1月1日,孙中山在南京宣誓就职,宣告中华民国正式成立。故文中“那个元旦”指的是1912年1月1日,C项正确;A、B、D项时间均不符合题意,排除A、B、D项。故选C项。

14.A

【详解】

根据所学可知,甲午中日战争后,先进中国人感到没有政治体制的改革,徒然仿效西方的军事技术、生产技术已不足恃,为此,他们相继进行了戊戌变法与辛亥革命,推动了中国社会的进步,A项正确;材料体现的是政治体制的改革,不是经济上的实业救国、思想上的民主科学、阶级力量上的工人与农民运动,排除BCD三项。故选A项。

15.B

【详解】

1912年3月11日,孙中山颁布了参议院制定的《中国民国临时约法》。《中华民国临时约法》是中国历史上第一部资产阶级共和国宪法性质的重要文件。它肯定了资产阶级民主共和制度和民主自由原则,是辛亥革命的重要成果。B项正确;ACD项不是宪法,排除。故选B项。

16.(1)背景:两次鸦片战争的失败;太平天国运动的打击;地方势力派的发展,洋务派的形成。性质:封建统治集团的一次自教运动;中国历史上第一次近代化运动。

表现:由地主阶级洋务派领导和由资产阶级维新派领导;由学习西方先进技术层面到学习西方政治制度层面;由维护封建统治到发展资本主义;由促进民族资本主义产生到进一步促进民族资本主义发展,尤其是在思想文化方面产生了广泛而持久的影响。

(2)评论:这一观点较为片面,辛亥革命不仅打倒了清王朝,还建立了中华民国,颁布了《中华民国临时约法》。促进了民族资本主义发展,推动了中华民族的思想解放,打开了中国进步潮流的闸门,还推动了中国社会习俗的变革及近代教育的发展等。

(1)

背景:“自强运动”是洋务运动,背景,根据“受了英法联军及太平天国的痛苦”得出两次鸦片战争的失败;太平天国运动的打击;根据“曾国藩等人领导的自强运动”得出地方势力派的发展,洋务派的形成。性质:根据所学可知,洋务运动是封建统治集团的一次自教运动;是中国历史上第一次近代化运动。表现:根据所学,可从领导阶级、学习西方的内容、根本目的、影响等角度进行总结。阶级:由地主阶级洋务派领导和由资产阶级维新派领导;学习西方内容:由学习西方先进技术层面到学习西方政治制度层面;根本目的:由维护封建统治到发展资本主义;影响:由促进民族资本主义产生到进一步促进民族资本主义发展。

(2)

评论:说明这一观点较为片面。可从辛亥革命不仅打倒了清王朝,还建立了中华民国,颁布了《中华民国临时约法》;促进了民族资本主义发展,推动了中华民族的思想解放,打开了中国进步潮流的闸门;还推动了中国社会习俗的变革及近代教育的发展等说明理由。

【点睛】

17.(1)目标:建立(资产阶级)民主共和国或民主共和制;外部因素:欧美共和制和西方启蒙思想的影响。

(2)不足:不关注民生;主张:三民主义

(3)目标:创立民国;主义:民权主义。

(4)辛亥革命推翻了清朝统治;结束了中国两千多年的君主专制制度。

(1)

材料一“我们中国的改革最宜于君主立宪,万不能共和,殊不知此说大谬(错误)……且世界立宪,亦必以流血得之,方能称为真立宪 同一流血,何不为直截了当共和”中孙中山提出了与以往不同的理想目标是建立(资产阶级)民主共和国或民主共和制。影响孙中山提出这一理想目标的外部因素是欧美共和制和西方启蒙思想的影响。

(2)

材料二“犹未能登斯民于极乐之乡也;是以欧洲志士,犹有社会革命之运动也 予欲为一劳永逸之计,乃采取民生主义,以与民族 民权问题同时解决”中孙中山认为欧洲列强社会存在着的不足是不关注民生。为此,他提出的较为完整的主张是三民主义,其核心是民权主义。

(3)

据所学知识可知,创立民国是孙中山在同盟会纲领中提出的核心理想目标。与之相应的是三民主义中的民权主义。1905年8月,孙中山联合华兴会、光复会和兴中会的成员,在日本东京成立中国同盟会。这是第一个全国规模的资产阶级革命政党。同盟会以“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”为纲领,后来孙中山在《民报》的发刊词中,把同盟会的革命纲领阐发为“民族”“民权”“民生”三大主义,驱除鞑虏,恢复中华即民族主义,指推翻清王朝的统治,解除民族压迫;创立民国即民权主义,指推翻君主专制,建立民国政府;平均地权即民生主义,指改革土地制度。创立民国是孙中山在同盟会纲领中提出的核心理想目标。三民主义是孙中山领导辛亥革命的指导思想。

(4)

由“辛亥革命不仅推翻了清朝政府,扫除了中国争取民族独立和社会进步道路上这个巨大障碍,而且结束了统治中国几千年的君主专制制度,建立起中国历史上从未曾有过的共和政体。这无疑是一个巨大进步”可以看出,辛亥革命推翻了清朝统治;结束了中国两千多年的君主专制制度。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、选择题

1.中华民国成立后改用公历,采用民国纪年,以1912年为民国元年(1年),那么1937年是民国多少年?

A.25年 B.26年 C.36年 D.37年

2.鲁迅发表于《国民新报》的《中山先生逝世后一周年》一文中说:“中山先生逝世后无论几周年,本用不着什么纪念的文章。只要先前未有的中华民国存在,就是他的丰碑,就是他的纪念。”与上文中提到的“中华民国”建立相关的历史事件是

A.甲午中日战争 B.戊戌变法 C.八国联军侵华 D.辛亥革命

3.秦始皇开创了“皇帝”称号,“皇帝”退出中国历史舞台的事件是( )

A.第二次鸦片战争 B.八国联军侵华战争

C.辛亥革命 D.甲午中日战争

4.戊戌变法和辛亥革命是中国近代化过程中的两次伟大实践。二者的共同主张有( )

A.通过学习西方先进技术来挽救民族危机 B.推翻清王朝的统治

C.在中国建立资本主义民主制度 D.用西方的民主与科学来救中国

5.某同学对辛亥革命的主要史实通过画时间轴的方式呈现出来,图中①②分别为

A.湖北军政府成立中国同盟会成立

B.中国同盟会成立中华民国临时政府成立

C.中国同盟会成立《中华民国临时约法》颁布

D.中华民国临时政府成立《中华民国临时约法》颁布

6.在纪念辛亥革命110周年大会上,习近平强调辛亥革命永远是中华民族伟大复兴征程上一座巍然屹立的里程碑。辛亥革命的里程碑意义是( )

A.宣告君主专制制度的终结 B.推动了民族资本主义发展

C.传播了资产阶级民主思想 D.改变了中国的社会性质

7.1925年,蔡元培曾经撰写过一副挽联:“是中国自由神,三民五权,推翻历史数千年专制之局。愿吾侪后死者,齐心协力,完成先生一二件未竟之功。”材料中的“先生”是指( )

A.孙中山 B.谭嗣同 C.宋教仁 D.陈独秀

8.在近代中国,从“师夷长技以制夷”到“师夷长技以自强”,从“维新”代替“洋务”再到革命取代改良,这一系列变化主要是由于

A.“西学东渐”的深入 B.民族危机的加深

C.民族资本主义的发展 D.思想解放的推动

9.下图是民国时期北平学生王晨的中学毕业证书。他毕业的时间应该是( )

A.1912年 B.1918年 C.1919年 D.1920年

10.1912年3月5日的《时报》上,一篇名为《新陈代谢》的文章这样生动地描述:“共和政体成,专制政体灭;中华民国成,清朝灭;总统成,皇帝灭;新内阁成,旧内阁灭……新教育兴,旧教育灭……”这篇文章( )

A.描述了辛亥革命后中国的变化 B.说明辛亥革命结束了封建制度

C.对辛亥革命起到了鼓舞作用 D.在思想文化方面产生了广泛而持久的影响

11.“何以不曰中华共和国,而必曰中华民国。欧美之共和国,创建远在吾国之前,二十世纪之国民,当含有创制之精神,不当自谓能效法于十八九世纪成法而引为自足。”孙中山不认为

A.“民国”与“共和国”的本质是一致的

B.应该创造性地学习西方

C.“民”字表民权比“共和”意义更鲜明

D.共和国与欧美完全相同

12.1872年到1875年间,120名赴美留学幼童中,人数居前三位的广东、江苏、浙江分别为84人、20人和9人;甲午战争后,留学生的分布逐步向长江流域延伸。留学生地域分布的变化

A.加速了科举制度的瓦解 B.与近代化进程基本一致

C.推动了洋务运动的开始 D.加剧了中国的半封建化

13.“这是时间意义上一个新年的开始,更是历史意义上一个新时代的开始。在那个元旦,民国取代了帝国,皇帝也永远成为写在史书上的历史名词。”材料中的“那个元旦”指的是( )

A.1911年1月1日 B.1913年1月1日

C.1912年1月1日 D.1914年1月1日

14.甲午中日战争后,先进中国人感到没有政治体制的改革,徒然仿效西方的军弟技术、生产技术已不足恃。为此他们掀起

A.变法与革命运动 B.实业救国的浪潮 C.民主科学的思潮 D.工人与农民运动

15.它体现了主权在民,自由、平等等进步思想也是中国历史上第一部资产阶级共和国宪法性质的重要文件。它指的是

A.《中国土地法大纲》 B.《中华民国临时约法》

C.《政府与中共代表会谈纪要》 D.《中华人民共和国民法典》

二、综合题

16.探究问题。

材料 我们在道光年间虽受了重大打击,但仍引旧不觉悟,直至受了英法联军及太平天国的痛苦,然后有同治初年由奕新、曾国藩等人领导的自强运动。甲午战争后,康有为领导的变法运动,要变更政治制度,其最后目的是要建立君主立宪……这无疑比自强运动更加西洋化、近代化。等到自强、变法、反动都失败了,国人然后注意孙中山先生所提出的救国救民的方案。武昌起义以后,一个月内,湖南、陕西等13省相继独立,清朝土崩瓦解。各独立省选派代表,制定《临时约法》,并公举孙中山先生为中华民国的临时大总统。辛亥革命打倒了清朝,这是革命唯一的成绩。

——摘编自蒋廷黻《中国近代史》等

(1)根据材料,指出“自强运动”兴起的背景及其性质。概括“变法运动……无疑比自强运动更加西洋化近代化”的表现。

(2)据材料并结合所学知识,简要评论材料中的观点“辛亥革命打倒了清朝,这是革命唯一的成绩”。

17.一场全国规模的革命想取得哪怕是部分的成功,都需要在人们面前提出一个与以往不同并被众多人接受的新的理想和目标,使人们燃起新的希望 阅读材料,回答问题

材料一 有说欧美共和的政治,我们中国此时尚不能合用的……我们中国的改革最宜于君主立宪,万不能共和,殊不知此说大谬(错误)……且世界立宪,亦必以流血得之,方能称为真立宪 同一流血,何不为直截了当共和……

——孙中山在东京留学生欢迎大会上的演讲词

材料二 两年之中,所见所闻,殊多心得,始知徒(仅仅)致国家富强 民权发达如欧洲列强者,犹未能登斯民于极乐之乡也;是以欧洲志士,犹有社会革命之运动也 予欲为一劳永逸之计,乃采取民生主义,以与民族 民权问题同时解决 此三民主义之主张所由完成也

——孙中山考察英国心得

材料三 中国同盟会以“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”为纲领,不久,孙中山在《民报》发刊词中将其基本精神概括为“民族”“民权”“民生”三大主义

——《二十世纪中国史纲》

材料四 辛亥革命不仅推翻了清朝政府,扫除了中国争取民族独立和社会进步道路上这个巨大障碍;而且结束了统治中国几千年的君主专制制度,建立起中国历史上从未曾有过的共和政体 这无疑是一个巨大进步

——《二十世纪中国史纲》

(1)材料一中孙中山提出了与以往不同的什么理想目标 影响孙中山提出这一理想目标的外部因素是什么

(2)材料二中孙中山认为欧洲列强社会存在着什么不足 为此,他提出了什么主张

(3)在同盟会纲领中孙中山提出的核心理想目标是什么 与之相应的是三民主义中的哪一主义

(4)根据材料四概括指出,孙中山领导的辛亥革命初步实现了他的哪些理想目标

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【详解】

依据题干和结合所学知识,1912年1月1日,中华民国在南京建立。1912年为民国元年。民国纪年的公式:公元纪年—1911=“民国”纪年。1937年—1911=26年。从而得出1937年是民国26年。B选项符合题意;故选B。

2.D

【详解】

根据所学可知,辛亥革命胜利后,1912年建立了中华民国,D项正确;1894-1895年甲午中日战争,1898年戊戌变法,1900年八国联军侵华,ABC三项时间不符合题意,排除。故选D项。

3.C

【详解】

清帝退位是 1912 年 2 月 12 日,宣统帝下诏退位,统治中国 260 多年的清王朝结束,C项正确;第二次鸦片战争、八国联军侵华战争和甲午中日战争时期,皇帝并没有退位,排除A、B和D项。故选C项。

4.C

【详解】

根据所学可知,资产阶级维新派领导了戊戌变法,意图建立君主立宪制的资本主义民主制度。资产阶级革命派领导了辛亥革命,意图建立共和制的资本主义民主制度,故戊戌变法和辛亥革命的共同主张是在中国建立资本主义民主制度,C项正确;通过学习西方先进技术来挽救民族危机是洋务运动的主张,排除A项;推翻清王朝的统治是辛亥革命的影响,排除B项;用西方的民主与科学来救中国是新文化运动的基本主张,排除D项。故选C项。

5.B

【详解】

1905 年,中国同盟会在日本东京成立。《民报》是其机关刊物。中国同盟会是第一个全国规模的、统一的资产阶级革命政党。1912 年 1 月 1 日 ,孙中山南京成立中华民国临时政府。因此,图中①②分别为中国同盟会成立和中华民国临时政府成立,B项正确;湖北军政府成立是在武昌起义之后,排除A项;《中华民国临时约法》颁布是192年3月,排除C项;中华民国临时政府成立是在武昌起义之前,排除D项。故选B项。

6.A

【详解】

结合所学知识可知,辛亥革命推翻了清王朝的反动统治,宣告了中国两千多年君主专制制度的终结。A项正确;洋务运动客观上推动了中国民族资本主义的产生和发展,排除B项;戊戌变法运动,传播了资产阶级民主思想,排除C项;由于民族资产阶级的软懦和妥协性,辛亥革命没完成反帝反封建的任务,没改变中国半殖民半封建的革命性质,排除D项。故选A项。

7.A

【详解】

根据材料“是中国自由神,三民五权,推翻历史数千年专制之局”并结合所学知识可知是孙中山,孙中山提出了三民主义思想,领导辛亥革命取得胜利,推翻了清朝的封建统治,A项正确;谭嗣同是戊戌六君子之一,排除B项;宋教仁是中国近代革命先驱者之一,被称作为"中国宪政之父",排除C项;陈独秀是中国共产党创始人和早期领导人之一,1915年在上海创办《新青年》杂志,举起民主与科学的旗帜,1916年任北京大学教授,1918年和李大钊创办《每周评论》,宣传马克思主义,是五四新文化运动的主要领导人之一,排除D项。故选A项。

【点睛】

8.B

【详解】

根据材料及所学可知,从“师夷长技以制夷”到“师夷长技以自强”是由第一次鸦片战争到第二次鸦片战争,民族危机加深导致的。从“维新”代替“洋务”是甲午中日战争发生后,洋务运动破产,民族危机不断加深的产物,革命取代改良则是改良未能挽救民族危机的结果,所以这些变化都是因为民族危机的加深,B项正确;西学东渐,是指从明朝后期到近代的西方学术思想向中国传播的历史过程,不是变化的主要原因,排除A项;从“师夷长技以制夷”到“师夷长技以自强”,当时民族资本主义还没有产生,排除C项;思想解放的推动,不是变化的主要原因,排除D项。故选B项。

【点睛】

9.C

【详解】

根据图片中有“民国八年”字样,结合所学知识可知,1912年1月1日,孙中山在南京宣誓就职,宣告中华民国正式成立。1912+8-1=1919年,因为1912年为民国1年,需要减去这个1。所以王展毕业的时间应是1919年。C项正确;ABD项时间换算不正确,排除ABD项。故选C项。

10.A

【详解】

根据题干“1912年”“共和政体成,专制政体灭;中华民国成,清朝灭;总统成,皇帝灭;新内阁成,旧内阁灭……新教育兴,旧教育灭……”等信息,结合所学知识可知,1912年辛亥革命后,中国的政治体制、教育文化等领域发生了巨大变化,材料描述了辛亥革命后中国的变化,A项正确;辛亥革命没有改变中国半殖民地半封建社会性质,并未结束封建制度,排除B项;材料反映的是辛亥革命的影响,排除C项;材料反映的是辛亥革命在政治、教育方面的影响,没有涉及思想文化方面的影响,排除D项。故选A项。

【点睛】

11.A

【详解】

根据所学和材料“二十世纪之国民,当含有创制之精神,不当自谓能效法于十八九世纪成法而引为自足”可知,这体现出,孙中山认为,“民国”与“共和国”相比,不但要发展资本主义,而且强调民权为一般平民所共有,从而显示出中华民国广泛的国民基础,因此,“民国”与“共和国”的本质是不一致的,A项正确;孙中山认为,如果国号为中华共和国,就是不是创造性地学习西方,就是共和国与欧美完全相同,因此,国号为中华民国,显示出“民”字表民权比“共和”意义更鲜明,排除BCD三项。故选A项。

12.B

【详解】

依据所学可知,1872年到1875年间,中国派遣幼童留美时,中国正在进行的近代化探索是洋务运动;甲午战争后,外国对中国的侵略由东南沿海向长江流域扩展,所以留学生的分布逐步向长江流域延伸,留日学生数量明显增多,受日本的影响,中国在1898年进行了戊戌变法,探索在中国走君主立宪制的道路;其中公派留学生的相当部分转向革命或同情革命,这一时期的革命产生的重大成果进行了辛亥革命,推翻了清王朝。所以留学生地域分布的变化与近代化进程基本一致,B项符合题意。由此分析ACD三项均不符合题意,排除,故选B。

13.C

【详解】

根据材料“……在那个元旦,民国取代了帝国……”及所学可知,辛亥革命推翻了清王朝的反动统治,宣告了中国两千多年君主专制制度的终结。它开创了完全意义上的近代民主革命。1912年1月1日,孙中山在南京宣誓就职,宣告中华民国正式成立。故文中“那个元旦”指的是1912年1月1日,C项正确;A、B、D项时间均不符合题意,排除A、B、D项。故选C项。

14.A

【详解】

根据所学可知,甲午中日战争后,先进中国人感到没有政治体制的改革,徒然仿效西方的军事技术、生产技术已不足恃,为此,他们相继进行了戊戌变法与辛亥革命,推动了中国社会的进步,A项正确;材料体现的是政治体制的改革,不是经济上的实业救国、思想上的民主科学、阶级力量上的工人与农民运动,排除BCD三项。故选A项。

15.B

【详解】

1912年3月11日,孙中山颁布了参议院制定的《中国民国临时约法》。《中华民国临时约法》是中国历史上第一部资产阶级共和国宪法性质的重要文件。它肯定了资产阶级民主共和制度和民主自由原则,是辛亥革命的重要成果。B项正确;ACD项不是宪法,排除。故选B项。

16.(1)背景:两次鸦片战争的失败;太平天国运动的打击;地方势力派的发展,洋务派的形成。性质:封建统治集团的一次自教运动;中国历史上第一次近代化运动。

表现:由地主阶级洋务派领导和由资产阶级维新派领导;由学习西方先进技术层面到学习西方政治制度层面;由维护封建统治到发展资本主义;由促进民族资本主义产生到进一步促进民族资本主义发展,尤其是在思想文化方面产生了广泛而持久的影响。

(2)评论:这一观点较为片面,辛亥革命不仅打倒了清王朝,还建立了中华民国,颁布了《中华民国临时约法》。促进了民族资本主义发展,推动了中华民族的思想解放,打开了中国进步潮流的闸门,还推动了中国社会习俗的变革及近代教育的发展等。

(1)

背景:“自强运动”是洋务运动,背景,根据“受了英法联军及太平天国的痛苦”得出两次鸦片战争的失败;太平天国运动的打击;根据“曾国藩等人领导的自强运动”得出地方势力派的发展,洋务派的形成。性质:根据所学可知,洋务运动是封建统治集团的一次自教运动;是中国历史上第一次近代化运动。表现:根据所学,可从领导阶级、学习西方的内容、根本目的、影响等角度进行总结。阶级:由地主阶级洋务派领导和由资产阶级维新派领导;学习西方内容:由学习西方先进技术层面到学习西方政治制度层面;根本目的:由维护封建统治到发展资本主义;影响:由促进民族资本主义产生到进一步促进民族资本主义发展。

(2)

评论:说明这一观点较为片面。可从辛亥革命不仅打倒了清王朝,还建立了中华民国,颁布了《中华民国临时约法》;促进了民族资本主义发展,推动了中华民族的思想解放,打开了中国进步潮流的闸门;还推动了中国社会习俗的变革及近代教育的发展等说明理由。

【点睛】

17.(1)目标:建立(资产阶级)民主共和国或民主共和制;外部因素:欧美共和制和西方启蒙思想的影响。

(2)不足:不关注民生;主张:三民主义

(3)目标:创立民国;主义:民权主义。

(4)辛亥革命推翻了清朝统治;结束了中国两千多年的君主专制制度。

(1)

材料一“我们中国的改革最宜于君主立宪,万不能共和,殊不知此说大谬(错误)……且世界立宪,亦必以流血得之,方能称为真立宪 同一流血,何不为直截了当共和”中孙中山提出了与以往不同的理想目标是建立(资产阶级)民主共和国或民主共和制。影响孙中山提出这一理想目标的外部因素是欧美共和制和西方启蒙思想的影响。

(2)

材料二“犹未能登斯民于极乐之乡也;是以欧洲志士,犹有社会革命之运动也 予欲为一劳永逸之计,乃采取民生主义,以与民族 民权问题同时解决”中孙中山认为欧洲列强社会存在着的不足是不关注民生。为此,他提出的较为完整的主张是三民主义,其核心是民权主义。

(3)

据所学知识可知,创立民国是孙中山在同盟会纲领中提出的核心理想目标。与之相应的是三民主义中的民权主义。1905年8月,孙中山联合华兴会、光复会和兴中会的成员,在日本东京成立中国同盟会。这是第一个全国规模的资产阶级革命政党。同盟会以“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”为纲领,后来孙中山在《民报》的发刊词中,把同盟会的革命纲领阐发为“民族”“民权”“民生”三大主义,驱除鞑虏,恢复中华即民族主义,指推翻清王朝的统治,解除民族压迫;创立民国即民权主义,指推翻君主专制,建立民国政府;平均地权即民生主义,指改革土地制度。创立民国是孙中山在同盟会纲领中提出的核心理想目标。三民主义是孙中山领导辛亥革命的指导思想。

(4)

由“辛亥革命不仅推翻了清朝政府,扫除了中国争取民族独立和社会进步道路上这个巨大障碍,而且结束了统治中国几千年的君主专制制度,建立起中国历史上从未曾有过的共和政体。这无疑是一个巨大进步”可以看出,辛亥革命推翻了清朝统治;结束了中国两千多年的君主专制制度。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹