部编版七年级上册第三单元秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固 单元练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 部编版七年级上册第三单元秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固 单元练习(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 118.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-15 09:06:55 | ||

图片预览

文档简介

部编版七年级上册 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

一、选择题

1.易中天在《帝国的终结》中说秦始皇称帝是“一场革命”,“始皇帝“为“新制度的第一人”。“新制度”最突出的特点是

A.各自为政,此消彼长 B.父死子继,兄终弟及

C.层层分封,等级分明 D.中央集权,皇权至上

2.《汉书·食货志》记载,西汉刚建立时,“民失作业,而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半。”针对这种状况,汉初统治者实行了

A.分封制 B.郡县制 C.休养生息 D.盐铁官营

3.刘秀重建汉朝,天下从乱走向治,从纷争走向统一,江山依旧,境况大变。刘秀以他的胆识才干,遵循“以柔道治之”的方略,开创的局面是( )

A.文景之治 B.西汉鼎盛 C.光武中兴 D.三国鼎立

4.《三字经》说道:“光武兴,为东汉,四百年,终于献。”下列各项内容中,属于“光武中兴”的是( )

A.重视以德化民 B.合并郡县,裁减官员

C.实行盐铁专卖 D.建立刺史制度

5.为安定北边、抵御匈奴的侵扰,秦朝采取的重要举措是( )

A.统一度量衡 B.修筑长城 C.焚书坑儒 D.兴修灵渠

6.陈胜、吴广起义是中国历史上第一次农民大起义。它爆发在

A.公元前三世纪 B.公元三世纪 C.公元前二世纪 D.公元二世纪

7.秦朝是我国历史上的一个短命的封建王朝。造成秦朝统治“短命”的根本原因是( )

A.北击匈奴 B.焚书坑儒 C.统一货币 D.实行暴政

8.年代尺有助于我们了解事件的先后顺序。“秦王扫六合,虎视何雄哉!”李白诗中的秦王扫六合应该出现在下面年代尺的( )

A.公元前3世纪 B.公元前2世纪 C.公元2世纪 D.公元3世纪

9.即便是在长期分裂、割据的局面之下,“华夏必定走向统一”也是占据主导地位的政治意识,这是秦汉历史时期留给后世的宝贵遗产。据此可知,秦汉以后( )

A.中国版图维持不变 B.实现了国家持续统一

C.诸侯退出历史舞台 D.大一统观念深入人心

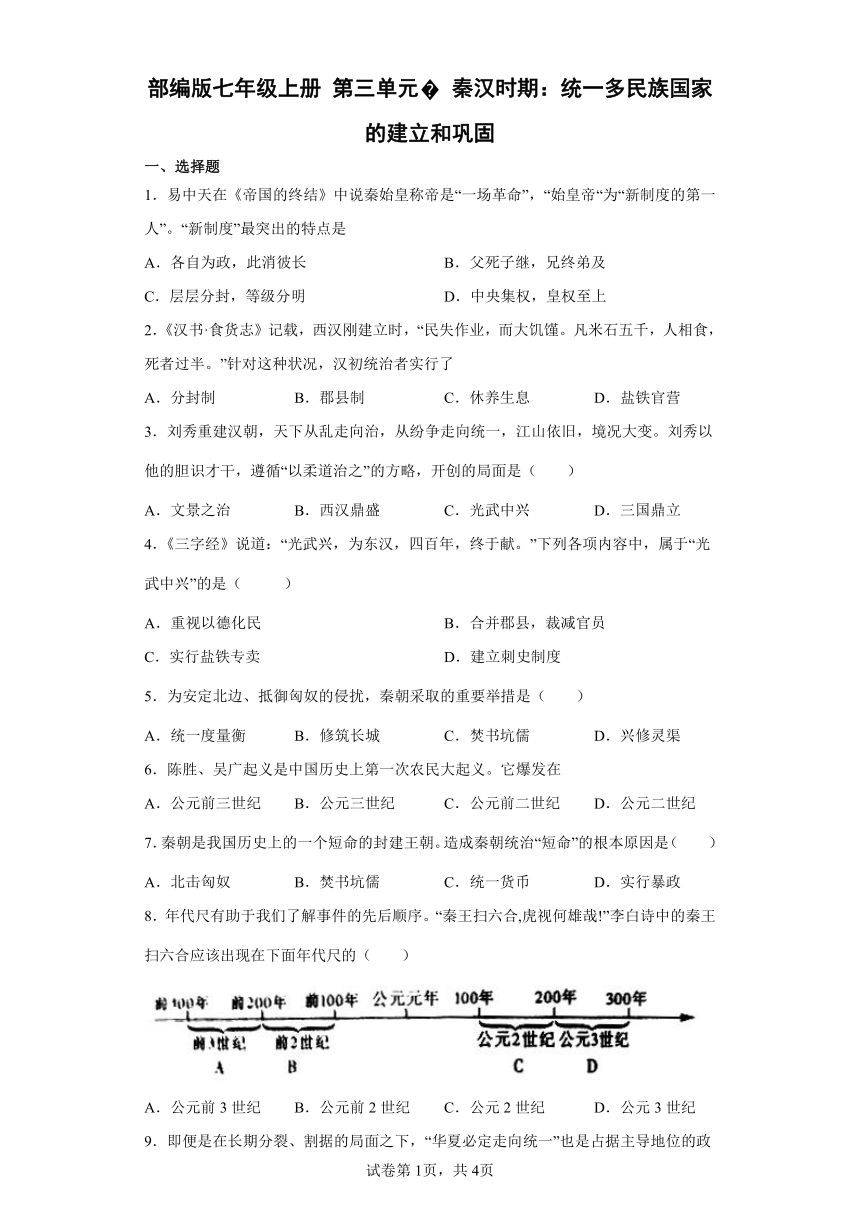

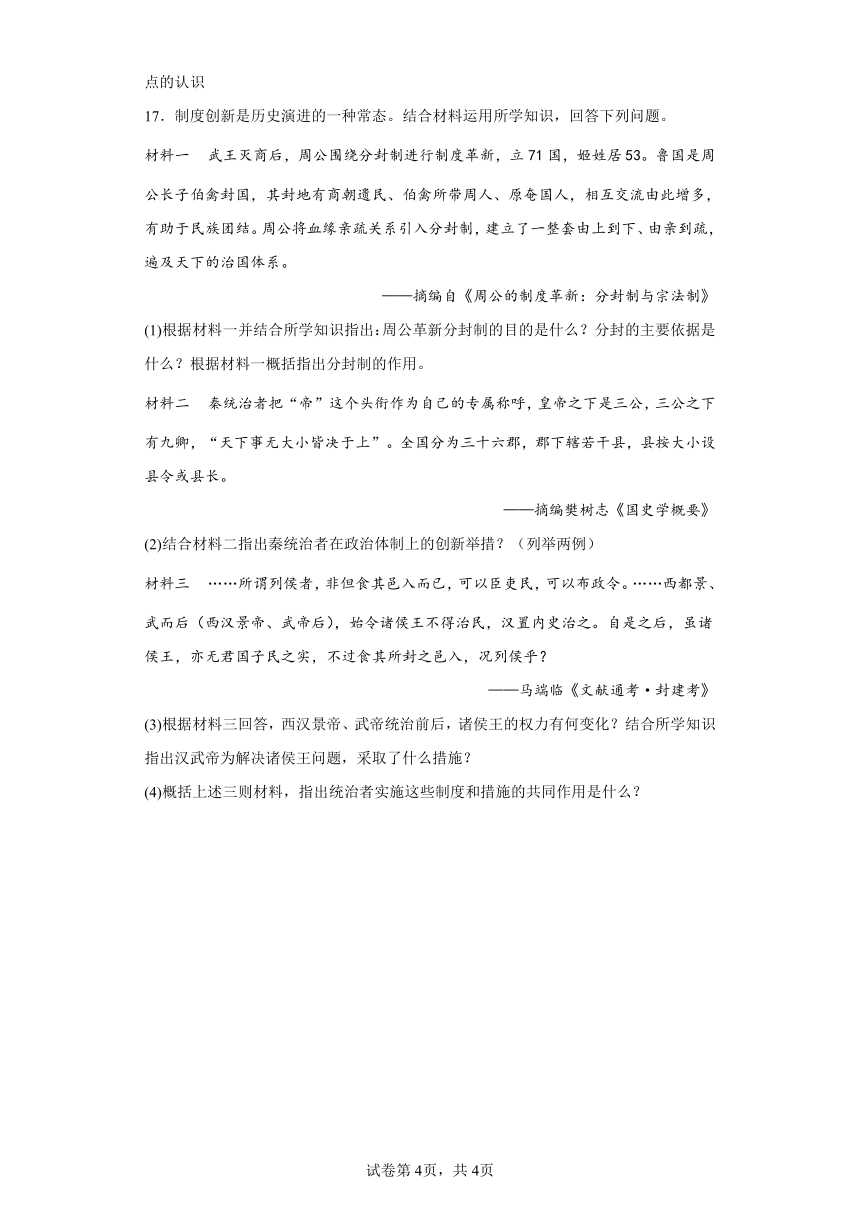

10.下图所示的技术工艺流程当属

A.造纸术 B.印刷术 C.指南针 D.火药

11.“世事洞明皆学问,人情练达即文章。”某网站推出系列讲座:《人生智慧——从<史记>看人性管理》课程,让后人站在历史巨人的肩膀上看世界!下列对讲座参考的《史记》说法不正确的是

A.《史记》的作者是著名的史学家司马迁

B.《史记》记述了从黄帝到汉武帝时期的史事

C.《史记》是我国第一部纪传体通史

D.《史记》成为后世纪传体史书的典范,是因为它大胆地歌颂了秦始皇以民为本的贡献

12.古丝绸之路是历史上中华民族和世界广泛接触和交流的见证。汉武帝时期,从敦煌向西直到盐泽(今新疆罗布泊),处处建起亭燧,而轮台等地都有汉朝的屯田兵卒数百人,分别设置使者、校尉加以统领护卫,用以供给出使外国的使团所需。由此可知

A.汉武帝派张骞出使西域 B.西汉政府严格限制出境商旅

C.汉王朝保护丝绸之路的畅通 D.东西方经济、文化交流频繁

13.用“有心栽花花不开,无心插柳柳成荫”来形容张骞第一次出使西域十分恰当,如果说“柳”是指开辟丝绸之路,那么“花”是指

A.力图解决汉初诸侯王势力膨胀问题 B.努力改善国家的财政状况

C.促进中外贸易与文化交流 D.力图联络大月氏夹击匈奴

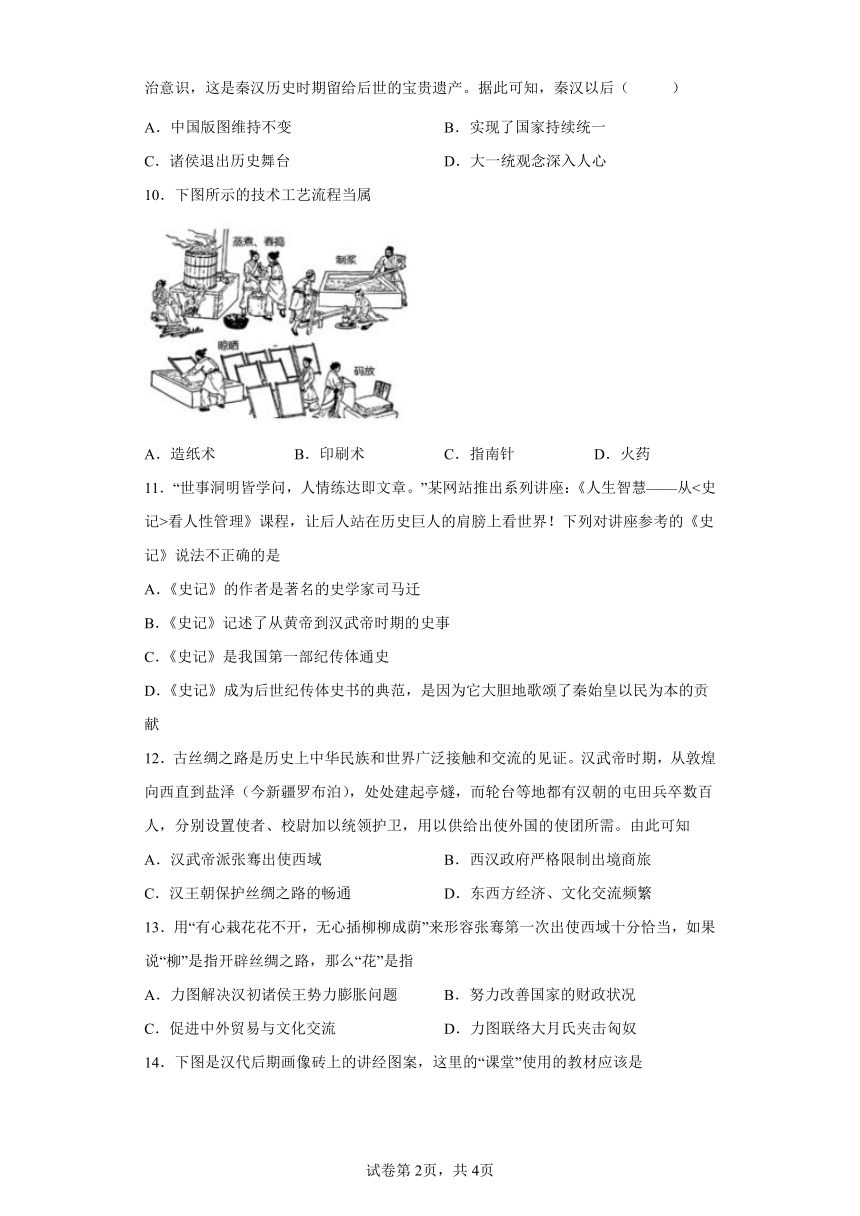

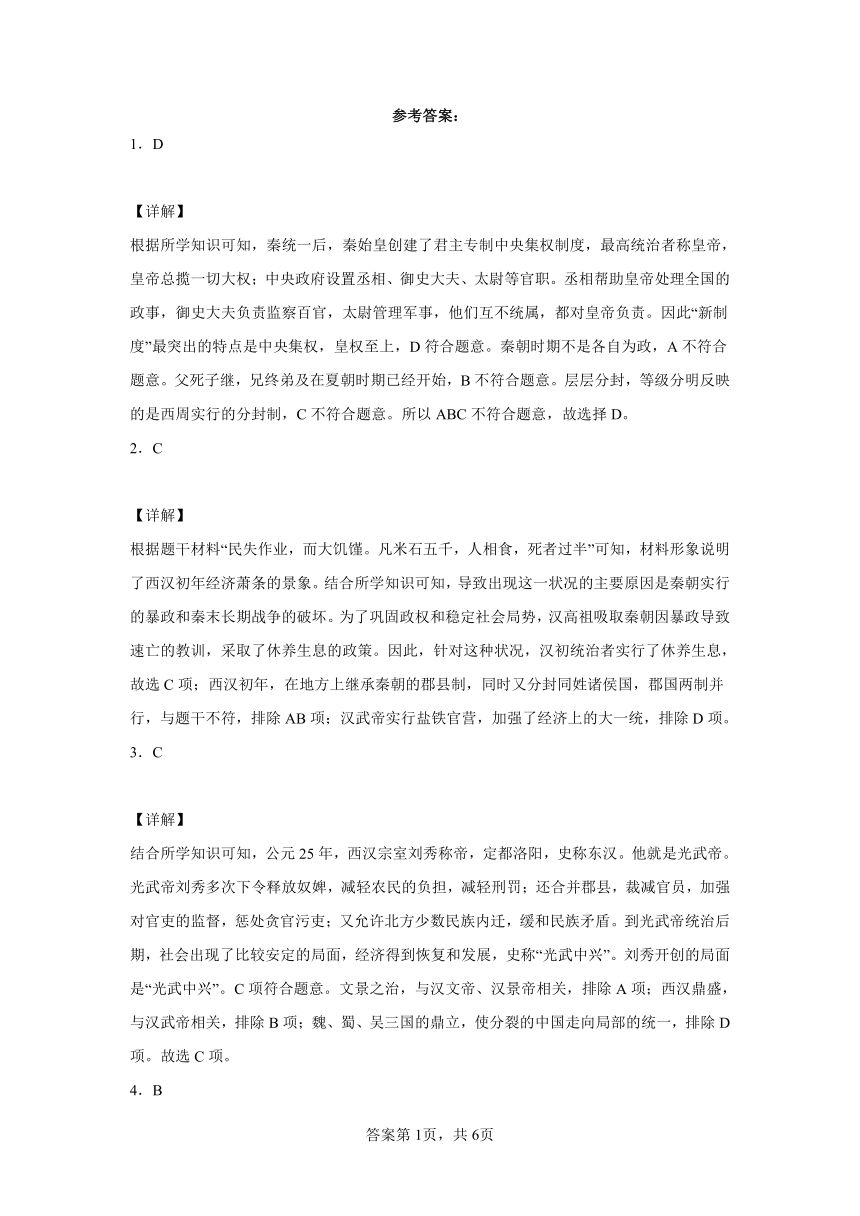

14.下图是汉代后期画像砖上的讲经图案,这里的“课堂”使用的教材应该是

A.道家学说

B.儒家典籍

C.黄老学说

D.诸子学说

15.司马迁著《史记》时,文献关于黄帝的记述内容不一甚至荒诞,有人据此否定黄帝的真实性。司马迁游历各地,常常遇到人民传颂黄帝的事迹。有鉴于此,他从文献中“泽奇言尤雅者”变成黄帝的事迹列于本纪之首。这一撰述过程表明( )

A.《史记》关于皇帝的记录完全准确可靠

B.传说一定程度上可以反映真实的历史

C.传说是虚假荒诞的,完全没有史学价

D.《史记》既有史学价值,同时又有很高的文学价值

二、综合题

16.中国古代曾创造出许多制度,制度的创新也影响着社会的发展。阅读下列材料,回答问题。

材料一 廷尉李斯议曰:“周文武所封子弟同姓甚众然后属疏远相攻击如仇雠,诸侯更相诛伐周天子弗能禁止。”

——《史记秦始皇本纪》

(1)根据材料一并结合所学知识回答,李斯的言论针对历史上的哪一制度?他认为这一制度会造成什么问题?

材料二 秦统一后,嬴政首先从体制改革入手,将全国分为三十六郡,郡下设县,郡县二级的行政长官(郡守、县令)由皇帝直接任命。

(2)材料二中的“这种地方行政制度”指的是什么制度?这一制度有何深远影响。

材料三 中国历史自有共与其他国家民族不同之特殊性,而最显见者却在政治上,……能创建优良的政治制度来完成其大一统之局而,且能维持此大一统之局面历数千年之久而不败。这是中国历史之结晶品,是中国历史上之无上成绩。

——钱穆《如何研究中国政治史》

(3)材料三中所说的“优良的政治制度”指的是什么制度?结合所学知识,谈谈你对钱穆观点的认识

17.制度创新是历史演进的一种常态。结合材料运用所学知识,回答下列问题。

材料一 武王灭商后,周公围绕分封制进行制度革新,立71国,姬姓居53。鲁国是周公长子伯禽封国,其封地有商朝遗民、伯禽所带周人、原奄国人,相互交流由此增多,有助于民族团结。周公将血缘亲疏关系引入分封制,建立了一整套由上到下、由亲到疏,遍及天下的治国体系。

——摘编自《周公的制度革新:分封制与宗法制》

(1)根据材料一并结合所学知识指出:周公革新分封制的目的是什么?分封的主要依据是什么?根据材料一概括指出分封制的作用。

材料二 秦统治者把“帝”这个头衔作为自己的专属称呼,皇帝之下是三公,三公之下有九卿,“天下事无大小皆决于上”。全国分为三十六郡,郡下辖若干县,县按大小设县令或县长。

——摘编樊树志《国史学概要》

(2)结合材料二指出秦统治者在政治体制上的创新举措?(列举两例)

材料三 ……所谓列侯者,非但食其邑入而已,可以臣吏民,可以布政令。……西都景、武而后(西汉景帝、武帝后),始令诸侯王不得治民,汉置内史治之。自是之后,虽诸侯王,亦无君国子民之实,不过食其所封之邑入,况列侯乎?

——马端临《文献通考·封建考》

(3)根据材料三回答,西汉景帝、武帝统治前后,诸侯王的权力有何变化?结合所学知识指出汉武帝为解决诸侯王问题,采取了什么措施?

(4)概括上述三则材料,指出统治者实施这些制度和措施的共同作用是什么?

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.D

【详解】

根据所学知识可知,秦统一后,秦始皇创建了君主专制中央集权制度,最高统治者称皇帝,皇帝总揽一切大权;中央政府设置丞相、御史大夫、太尉等官职。丞相帮助皇帝处理全国的政事,御史大夫负责监察百官,太尉管理军事,他们互不统属,都对皇帝负责。因此“新制度”最突出的特点是中央集权,皇权至上,D符合题意。秦朝时期不是各自为政,A不符合题意。父死子继,兄终弟及在夏朝时期已经开始,B不符合题意。层层分封,等级分明反映的是西周实行的分封制,C不符合题意。所以ABC不符合题意,故选择D。

2.C

【详解】

根据题干材料“民失作业,而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半”可知,材料形象说明了西汉初年经济萧条的景象。结合所学知识可知,导致出现这一状况的主要原因是秦朝实行的暴政和秦末长期战争的破坏。为了巩固政权和稳定社会局势,汉高祖吸取秦朝因暴政导致速亡的教训,采取了休养生息的政策。因此,针对这种状况,汉初统治者实行了休养生息,故选C项;西汉初年,在地方上继承秦朝的郡县制,同时又分封同姓诸侯国,郡国两制并行,与题干不符,排除AB项;汉武帝实行盐铁官营,加强了经济上的大一统,排除D项。

3.C

【详解】

结合所学知识可知,公元25年,西汉宗室刘秀称帝,定都洛阳,史称东汉。他就是光武帝。光武帝刘秀多次下令释放奴婢,减轻农民的负担,减轻刑罚;还合并郡县,裁减官员,加强对官吏的监督,惩处贪官污吏;又允许北方少数民族内迁,缓和民族矛盾。到光武帝统治后期,社会出现了比较安定的局面,经济得到恢复和发展,史称“光武中兴”。刘秀开创的局面是“光武中兴”。C项符合题意。文景之治,与汉文帝、汉景帝相关,排除A项;西汉鼎盛,与汉武帝相关,排除B项;魏、蜀、吴三国的鼎立,使分裂的中国走向局部的统一,排除D项。故选C项。

4.B

【详解】

根据所学知识,光武帝为了巩固统治,采取了一系列稳定社会局面的措施,他多次下令释放奴婢、减轻农民的负担,减轻刑罚;还合并郡县,裁减官员,加强对管理的监督,惩处贪官污吏;又允许北方少数民族内迁,缓和民族矛盾,B正确;西汉时期文帝和景帝时期,重视“以德化民”,排除A;实行盐铁专卖、建立刺史制度与西汉汉武帝有关,排除CD。故选B。

5.B

【详解】

依据课本所学可知,为了安定北边,维护国家的统一,秦始皇对北方匈奴的不断进扰,采取积极防御的策略。他命大将蒙恬大举反击匈奴。后来又让蒙恬负责修筑了万里长城,用来抵御匈奴。B正确;统一度量衡是为了各地经济文化交流方便,A排除;为了加强思想控制,秦始皇进行了焚书坑儒,C排除;兴修灵渠是为了开发东南、岭南地区的经济,D排除;故选B。

6.A

【详解】

公元前209年,陈胜、吴广在大泽乡起义,揭开了秦末农民起义的序幕,这是中国历史上第一次农民大起义。根据公元纪年法,每100年为一世纪,公元前209年应是公元前三世纪末期,A正确;公元三世纪是公元200年至公元299年,公元前二世纪是公元前199年至公元前100年,公元二世纪应是公元100年至公元199年, BCD排除。故选A。

7.D

【详解】

依据所学可知,秦始皇穷兵黩武、好大喜功,滥用民力,大兴土木;沉重的赋税、繁重的徭役和兵役;大量的农民被征发修筑长城、宫殿、驰道、建陵墓;其刑法极其严酷。秦的暴政导致了秦末农民战争,秦朝灭亡,所以造成秦朝统治“短命”的根本原因是实行暴政,D项符合题意;AC项都是巩固统一的措施,有利于巩固国家统一,排除;B项钳制了思想,摧残了文化,但不是“短命”的根本原因,排除。故选D。

8.A

【详解】

根据所学知识,公元前221年,秦王嬴政陆续灭掉六国,完成了统一,建立了中国历史上第一个统一的多民族的中央集权的封建国家秦朝。根据公元纪年法可知,一百年一个世纪,十年一个年代,故公元前221年就是公元前3世纪,A正确;BCD与题干时间不符,排除。故选A。

9.D

【详解】

据所学知识,秦的统一,结束了春秋张以来长期争战混乱居民,建立起我国历史上第一个统一的多民族封建国家;汉武帝从政治、思想、经济等方面巩固了大一统的局面,逐步大一统观念深入人心;根据材料信息,在长期分裂、割据的局面之下,“华夏必定走向统一”也是占据主导地位的政治意识,是秦汉后大一统观念深入人心的结果,D项正确;材料没体现中国版图问题,排除A项;国家不是持续统一,中间有分裂走向统一,最终是统一,排除B项;题干新没体现诸侯问题,排除C项。故选D项。

【点睛】

10.A

【详解】

根据所学可知,图中蒸煮、舂捣、制浆、捞取纸浆、晾晒、码放是造纸工艺流程,A项正确;其他技术均无此流程,排除BCD项。故选A项。

11.D

【详解】

依据所学可知,西汉著名史学家司马迁撰写的《史记》是我国古代一部杰出的史学著作,它以“纪”“传”等体例进行编写,记述了从黄帝到汉武帝时期的史实,是我国第一部纪传体通史,也是后世编写史书的范例。同时史料翔实,文笔生动,在中国文学史上有重要地位,被鲁迅誉为“史家之绝唱,无韵之离骚”,有很高的文学价值,所以ABC项说法均正确,不符合题意,排除;D项说法错误,因为秦始皇实行的是暴政,D项符合题意,故选D。

12.C

【详解】

依据题干材料“分别设置使者、校尉加以统领护卫,用以供给出使外国的使团所需”可知,汉武帝时期设置机构保证丝绸之路的畅通,故C项符合题意;材料没有涉及张骞出使西域的信息,故A排除;材料体现的是汉武帝时期设置机构保证丝绸之路的畅通,没有涉及西汉政府严格限制出境商旅,故B排除;材料不能说明东西方经济、文化交流频繁,故D项排除。故选择C。

13.D

【详解】

结合所学知识可知,汉武帝为反击匈奴,于公元前138年,派张骞出使西域寻找与匈奴有世仇的大月氏,但当张骞费尽千辛万苦到达大月氏的时候,大月氏已经另立新王,无心再战,因此张骞第一次出使西域的目的并未完成。故D符合题意;张骞出使西域,不涉及诸侯王问题,故A不符合题意;张骞出使西域与改善国家财政无关,故B不符合题意;促进中外贸易与文化交流,属于丝绸之路的影响,故C不符合题意;故选D。

14.B

【详解】

依据所学可知,汉武帝时期,为了加强思想控制,采纳董仲舒的建议,罢黜百家,独尊儒术,把儒家思想作为封建的正统思想。汉武帝大力推行儒学教育,故B项符合题意;ACD三项的内容与汉武帝采取的措施不符;故选B。

【点睛】

解题的关键是学生掌握图片选择题的解题技巧,结合图片的内容,分析四个选项,结合汉武帝时期的措施解答问题,利用分析法和排除法解答,需要学生掌握汉武帝时期的思想措施以及内容和影响。

15.B

【详解】

依据课本所学,《史记》中关于黄帝的记录是司马迁在民间传说的基础上写成的,很多传说并非空穴来风,根据一些史实被人们传说下来,是有一定的事实基础,B项符合题意;但是传说一定程度上可以反映历史真实民间传说具有很大的主观性,可信度很低。A项不合题意;题干并未提到历史文献记录与口头传说的印证问题,而是说《史记》的记录是在口头传说的基础上写成的,此项无法得出。C项不合题意;历史文本记录的完整性与历史的真实性之间没有必然的联系,且《史记》中不少记载经历史学家证明也存在错误。D项不合题意。由此可知ACD三项不合题意,故选择B。

16.(1)制度:分封制;问题:诸侯争霸,威胁中央集权。

(2)制度:郡县制;影响:加强了中央集权,开创了此后我国历代王朝地方行政的基本模式。

(3)制度:专制主义中央集权制度;钱穆的观点是有道理的,中国古代的专制主义中央集权制度对于强化中央集权,促进社会发展起到了积极的作用。

【详解】

(1)制度:根据“周文武所封子弟同姓甚众然后属疏远相攻击如仇雠”可知是针对分封制;问造成的问题是会导致诸侯争霸,威胁中央集权。

(2)制度根据“将全国分为三十六郡,郡下设县”可知是郡县制;郡县制的影响结合所学内容可知是加强了中央集权,开创了此后我国历代王朝地方行政的基本模式。

(2)制度根据“能创建优良的政治制度来完成其大一统之局而,且能维持此大一统之局面历数千年之久而不败。这是中国历史之结晶品”并结合所学内容可知是专制主义中央集权制度;综合所学内容可知钱穆的观点是有道理的,因为中国古代的专制主义中央集权制度对于强化中央集权,促进社会发展起到了积极的作用。

17.(1)目的:稳定周初政治形势,巩固疆土。依据:血缘亲疏关系(血缘关系远近)和功劳大小。作用:促进了交流,有助于民族团结;建立了一整套治国体系。(答出一点即可)

(2)皇帝制度;建立中央集权的官僚制度(三公九卿制度);郡县制;(答出两例即可)

(3)权力被削弱;推行推恩令。

(4)巩固了统治(或巩固了统一);加强了中央集权。(答出一点即可)

(1)

问题一:依据材料一信息并结合所学可知,西周灭商后,为稳定周初政治形势,巩固疆土,便大规模地以封地连同居民分赏王室子弟和功臣,诸侯在其封国内享有世袭统治权,也有服从天子命令、定期朝贡、提供军赋和力役、维护周室安全的责任。问题二:依据所学可知,分封制主要依据血缘亲疏关系(血缘关系远近)和功劳大小。问题三:根据材料一信息“相互交流由此增多,有助于民族团结。周公将血缘亲疏关系引入分封制,建立了一整套由上到下、由亲到疏,遍及天下的治国体系”可知,分封制有促进了交流,有助于民族团结;建立了一整套治国体系。

(2)依据材料二信息并结合所学可知,秦始皇统一中国后,建立了高度集中的政治制度。确立至高无上的皇权,中央设“三公”“九卿”,地方实行郡县制。

(3)

问题一:依据材料三信息“虽诸侯王,亦无君国子民之实”可知,诸侯王的权力被削弱。问题二:依据所学可知,为解决诸侯王问题,汉武帝推行推恩令。

(4)

依据上述材料可知,西周实施分封制、秦始皇建立高度集中政治体制,汉武帝推行推恩令,这些共同的作用就是巩固了统治,加强了中央集权。

【点睛】

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、选择题

1.易中天在《帝国的终结》中说秦始皇称帝是“一场革命”,“始皇帝“为“新制度的第一人”。“新制度”最突出的特点是

A.各自为政,此消彼长 B.父死子继,兄终弟及

C.层层分封,等级分明 D.中央集权,皇权至上

2.《汉书·食货志》记载,西汉刚建立时,“民失作业,而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半。”针对这种状况,汉初统治者实行了

A.分封制 B.郡县制 C.休养生息 D.盐铁官营

3.刘秀重建汉朝,天下从乱走向治,从纷争走向统一,江山依旧,境况大变。刘秀以他的胆识才干,遵循“以柔道治之”的方略,开创的局面是( )

A.文景之治 B.西汉鼎盛 C.光武中兴 D.三国鼎立

4.《三字经》说道:“光武兴,为东汉,四百年,终于献。”下列各项内容中,属于“光武中兴”的是( )

A.重视以德化民 B.合并郡县,裁减官员

C.实行盐铁专卖 D.建立刺史制度

5.为安定北边、抵御匈奴的侵扰,秦朝采取的重要举措是( )

A.统一度量衡 B.修筑长城 C.焚书坑儒 D.兴修灵渠

6.陈胜、吴广起义是中国历史上第一次农民大起义。它爆发在

A.公元前三世纪 B.公元三世纪 C.公元前二世纪 D.公元二世纪

7.秦朝是我国历史上的一个短命的封建王朝。造成秦朝统治“短命”的根本原因是( )

A.北击匈奴 B.焚书坑儒 C.统一货币 D.实行暴政

8.年代尺有助于我们了解事件的先后顺序。“秦王扫六合,虎视何雄哉!”李白诗中的秦王扫六合应该出现在下面年代尺的( )

A.公元前3世纪 B.公元前2世纪 C.公元2世纪 D.公元3世纪

9.即便是在长期分裂、割据的局面之下,“华夏必定走向统一”也是占据主导地位的政治意识,这是秦汉历史时期留给后世的宝贵遗产。据此可知,秦汉以后( )

A.中国版图维持不变 B.实现了国家持续统一

C.诸侯退出历史舞台 D.大一统观念深入人心

10.下图所示的技术工艺流程当属

A.造纸术 B.印刷术 C.指南针 D.火药

11.“世事洞明皆学问,人情练达即文章。”某网站推出系列讲座:《人生智慧——从<史记>看人性管理》课程,让后人站在历史巨人的肩膀上看世界!下列对讲座参考的《史记》说法不正确的是

A.《史记》的作者是著名的史学家司马迁

B.《史记》记述了从黄帝到汉武帝时期的史事

C.《史记》是我国第一部纪传体通史

D.《史记》成为后世纪传体史书的典范,是因为它大胆地歌颂了秦始皇以民为本的贡献

12.古丝绸之路是历史上中华民族和世界广泛接触和交流的见证。汉武帝时期,从敦煌向西直到盐泽(今新疆罗布泊),处处建起亭燧,而轮台等地都有汉朝的屯田兵卒数百人,分别设置使者、校尉加以统领护卫,用以供给出使外国的使团所需。由此可知

A.汉武帝派张骞出使西域 B.西汉政府严格限制出境商旅

C.汉王朝保护丝绸之路的畅通 D.东西方经济、文化交流频繁

13.用“有心栽花花不开,无心插柳柳成荫”来形容张骞第一次出使西域十分恰当,如果说“柳”是指开辟丝绸之路,那么“花”是指

A.力图解决汉初诸侯王势力膨胀问题 B.努力改善国家的财政状况

C.促进中外贸易与文化交流 D.力图联络大月氏夹击匈奴

14.下图是汉代后期画像砖上的讲经图案,这里的“课堂”使用的教材应该是

A.道家学说

B.儒家典籍

C.黄老学说

D.诸子学说

15.司马迁著《史记》时,文献关于黄帝的记述内容不一甚至荒诞,有人据此否定黄帝的真实性。司马迁游历各地,常常遇到人民传颂黄帝的事迹。有鉴于此,他从文献中“泽奇言尤雅者”变成黄帝的事迹列于本纪之首。这一撰述过程表明( )

A.《史记》关于皇帝的记录完全准确可靠

B.传说一定程度上可以反映真实的历史

C.传说是虚假荒诞的,完全没有史学价

D.《史记》既有史学价值,同时又有很高的文学价值

二、综合题

16.中国古代曾创造出许多制度,制度的创新也影响着社会的发展。阅读下列材料,回答问题。

材料一 廷尉李斯议曰:“周文武所封子弟同姓甚众然后属疏远相攻击如仇雠,诸侯更相诛伐周天子弗能禁止。”

——《史记秦始皇本纪》

(1)根据材料一并结合所学知识回答,李斯的言论针对历史上的哪一制度?他认为这一制度会造成什么问题?

材料二 秦统一后,嬴政首先从体制改革入手,将全国分为三十六郡,郡下设县,郡县二级的行政长官(郡守、县令)由皇帝直接任命。

(2)材料二中的“这种地方行政制度”指的是什么制度?这一制度有何深远影响。

材料三 中国历史自有共与其他国家民族不同之特殊性,而最显见者却在政治上,……能创建优良的政治制度来完成其大一统之局而,且能维持此大一统之局面历数千年之久而不败。这是中国历史之结晶品,是中国历史上之无上成绩。

——钱穆《如何研究中国政治史》

(3)材料三中所说的“优良的政治制度”指的是什么制度?结合所学知识,谈谈你对钱穆观点的认识

17.制度创新是历史演进的一种常态。结合材料运用所学知识,回答下列问题。

材料一 武王灭商后,周公围绕分封制进行制度革新,立71国,姬姓居53。鲁国是周公长子伯禽封国,其封地有商朝遗民、伯禽所带周人、原奄国人,相互交流由此增多,有助于民族团结。周公将血缘亲疏关系引入分封制,建立了一整套由上到下、由亲到疏,遍及天下的治国体系。

——摘编自《周公的制度革新:分封制与宗法制》

(1)根据材料一并结合所学知识指出:周公革新分封制的目的是什么?分封的主要依据是什么?根据材料一概括指出分封制的作用。

材料二 秦统治者把“帝”这个头衔作为自己的专属称呼,皇帝之下是三公,三公之下有九卿,“天下事无大小皆决于上”。全国分为三十六郡,郡下辖若干县,县按大小设县令或县长。

——摘编樊树志《国史学概要》

(2)结合材料二指出秦统治者在政治体制上的创新举措?(列举两例)

材料三 ……所谓列侯者,非但食其邑入而已,可以臣吏民,可以布政令。……西都景、武而后(西汉景帝、武帝后),始令诸侯王不得治民,汉置内史治之。自是之后,虽诸侯王,亦无君国子民之实,不过食其所封之邑入,况列侯乎?

——马端临《文献通考·封建考》

(3)根据材料三回答,西汉景帝、武帝统治前后,诸侯王的权力有何变化?结合所学知识指出汉武帝为解决诸侯王问题,采取了什么措施?

(4)概括上述三则材料,指出统治者实施这些制度和措施的共同作用是什么?

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.D

【详解】

根据所学知识可知,秦统一后,秦始皇创建了君主专制中央集权制度,最高统治者称皇帝,皇帝总揽一切大权;中央政府设置丞相、御史大夫、太尉等官职。丞相帮助皇帝处理全国的政事,御史大夫负责监察百官,太尉管理军事,他们互不统属,都对皇帝负责。因此“新制度”最突出的特点是中央集权,皇权至上,D符合题意。秦朝时期不是各自为政,A不符合题意。父死子继,兄终弟及在夏朝时期已经开始,B不符合题意。层层分封,等级分明反映的是西周实行的分封制,C不符合题意。所以ABC不符合题意,故选择D。

2.C

【详解】

根据题干材料“民失作业,而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半”可知,材料形象说明了西汉初年经济萧条的景象。结合所学知识可知,导致出现这一状况的主要原因是秦朝实行的暴政和秦末长期战争的破坏。为了巩固政权和稳定社会局势,汉高祖吸取秦朝因暴政导致速亡的教训,采取了休养生息的政策。因此,针对这种状况,汉初统治者实行了休养生息,故选C项;西汉初年,在地方上继承秦朝的郡县制,同时又分封同姓诸侯国,郡国两制并行,与题干不符,排除AB项;汉武帝实行盐铁官营,加强了经济上的大一统,排除D项。

3.C

【详解】

结合所学知识可知,公元25年,西汉宗室刘秀称帝,定都洛阳,史称东汉。他就是光武帝。光武帝刘秀多次下令释放奴婢,减轻农民的负担,减轻刑罚;还合并郡县,裁减官员,加强对官吏的监督,惩处贪官污吏;又允许北方少数民族内迁,缓和民族矛盾。到光武帝统治后期,社会出现了比较安定的局面,经济得到恢复和发展,史称“光武中兴”。刘秀开创的局面是“光武中兴”。C项符合题意。文景之治,与汉文帝、汉景帝相关,排除A项;西汉鼎盛,与汉武帝相关,排除B项;魏、蜀、吴三国的鼎立,使分裂的中国走向局部的统一,排除D项。故选C项。

4.B

【详解】

根据所学知识,光武帝为了巩固统治,采取了一系列稳定社会局面的措施,他多次下令释放奴婢、减轻农民的负担,减轻刑罚;还合并郡县,裁减官员,加强对管理的监督,惩处贪官污吏;又允许北方少数民族内迁,缓和民族矛盾,B正确;西汉时期文帝和景帝时期,重视“以德化民”,排除A;实行盐铁专卖、建立刺史制度与西汉汉武帝有关,排除CD。故选B。

5.B

【详解】

依据课本所学可知,为了安定北边,维护国家的统一,秦始皇对北方匈奴的不断进扰,采取积极防御的策略。他命大将蒙恬大举反击匈奴。后来又让蒙恬负责修筑了万里长城,用来抵御匈奴。B正确;统一度量衡是为了各地经济文化交流方便,A排除;为了加强思想控制,秦始皇进行了焚书坑儒,C排除;兴修灵渠是为了开发东南、岭南地区的经济,D排除;故选B。

6.A

【详解】

公元前209年,陈胜、吴广在大泽乡起义,揭开了秦末农民起义的序幕,这是中国历史上第一次农民大起义。根据公元纪年法,每100年为一世纪,公元前209年应是公元前三世纪末期,A正确;公元三世纪是公元200年至公元299年,公元前二世纪是公元前199年至公元前100年,公元二世纪应是公元100年至公元199年, BCD排除。故选A。

7.D

【详解】

依据所学可知,秦始皇穷兵黩武、好大喜功,滥用民力,大兴土木;沉重的赋税、繁重的徭役和兵役;大量的农民被征发修筑长城、宫殿、驰道、建陵墓;其刑法极其严酷。秦的暴政导致了秦末农民战争,秦朝灭亡,所以造成秦朝统治“短命”的根本原因是实行暴政,D项符合题意;AC项都是巩固统一的措施,有利于巩固国家统一,排除;B项钳制了思想,摧残了文化,但不是“短命”的根本原因,排除。故选D。

8.A

【详解】

根据所学知识,公元前221年,秦王嬴政陆续灭掉六国,完成了统一,建立了中国历史上第一个统一的多民族的中央集权的封建国家秦朝。根据公元纪年法可知,一百年一个世纪,十年一个年代,故公元前221年就是公元前3世纪,A正确;BCD与题干时间不符,排除。故选A。

9.D

【详解】

据所学知识,秦的统一,结束了春秋张以来长期争战混乱居民,建立起我国历史上第一个统一的多民族封建国家;汉武帝从政治、思想、经济等方面巩固了大一统的局面,逐步大一统观念深入人心;根据材料信息,在长期分裂、割据的局面之下,“华夏必定走向统一”也是占据主导地位的政治意识,是秦汉后大一统观念深入人心的结果,D项正确;材料没体现中国版图问题,排除A项;国家不是持续统一,中间有分裂走向统一,最终是统一,排除B项;题干新没体现诸侯问题,排除C项。故选D项。

【点睛】

10.A

【详解】

根据所学可知,图中蒸煮、舂捣、制浆、捞取纸浆、晾晒、码放是造纸工艺流程,A项正确;其他技术均无此流程,排除BCD项。故选A项。

11.D

【详解】

依据所学可知,西汉著名史学家司马迁撰写的《史记》是我国古代一部杰出的史学著作,它以“纪”“传”等体例进行编写,记述了从黄帝到汉武帝时期的史实,是我国第一部纪传体通史,也是后世编写史书的范例。同时史料翔实,文笔生动,在中国文学史上有重要地位,被鲁迅誉为“史家之绝唱,无韵之离骚”,有很高的文学价值,所以ABC项说法均正确,不符合题意,排除;D项说法错误,因为秦始皇实行的是暴政,D项符合题意,故选D。

12.C

【详解】

依据题干材料“分别设置使者、校尉加以统领护卫,用以供给出使外国的使团所需”可知,汉武帝时期设置机构保证丝绸之路的畅通,故C项符合题意;材料没有涉及张骞出使西域的信息,故A排除;材料体现的是汉武帝时期设置机构保证丝绸之路的畅通,没有涉及西汉政府严格限制出境商旅,故B排除;材料不能说明东西方经济、文化交流频繁,故D项排除。故选择C。

13.D

【详解】

结合所学知识可知,汉武帝为反击匈奴,于公元前138年,派张骞出使西域寻找与匈奴有世仇的大月氏,但当张骞费尽千辛万苦到达大月氏的时候,大月氏已经另立新王,无心再战,因此张骞第一次出使西域的目的并未完成。故D符合题意;张骞出使西域,不涉及诸侯王问题,故A不符合题意;张骞出使西域与改善国家财政无关,故B不符合题意;促进中外贸易与文化交流,属于丝绸之路的影响,故C不符合题意;故选D。

14.B

【详解】

依据所学可知,汉武帝时期,为了加强思想控制,采纳董仲舒的建议,罢黜百家,独尊儒术,把儒家思想作为封建的正统思想。汉武帝大力推行儒学教育,故B项符合题意;ACD三项的内容与汉武帝采取的措施不符;故选B。

【点睛】

解题的关键是学生掌握图片选择题的解题技巧,结合图片的内容,分析四个选项,结合汉武帝时期的措施解答问题,利用分析法和排除法解答,需要学生掌握汉武帝时期的思想措施以及内容和影响。

15.B

【详解】

依据课本所学,《史记》中关于黄帝的记录是司马迁在民间传说的基础上写成的,很多传说并非空穴来风,根据一些史实被人们传说下来,是有一定的事实基础,B项符合题意;但是传说一定程度上可以反映历史真实民间传说具有很大的主观性,可信度很低。A项不合题意;题干并未提到历史文献记录与口头传说的印证问题,而是说《史记》的记录是在口头传说的基础上写成的,此项无法得出。C项不合题意;历史文本记录的完整性与历史的真实性之间没有必然的联系,且《史记》中不少记载经历史学家证明也存在错误。D项不合题意。由此可知ACD三项不合题意,故选择B。

16.(1)制度:分封制;问题:诸侯争霸,威胁中央集权。

(2)制度:郡县制;影响:加强了中央集权,开创了此后我国历代王朝地方行政的基本模式。

(3)制度:专制主义中央集权制度;钱穆的观点是有道理的,中国古代的专制主义中央集权制度对于强化中央集权,促进社会发展起到了积极的作用。

【详解】

(1)制度:根据“周文武所封子弟同姓甚众然后属疏远相攻击如仇雠”可知是针对分封制;问造成的问题是会导致诸侯争霸,威胁中央集权。

(2)制度根据“将全国分为三十六郡,郡下设县”可知是郡县制;郡县制的影响结合所学内容可知是加强了中央集权,开创了此后我国历代王朝地方行政的基本模式。

(2)制度根据“能创建优良的政治制度来完成其大一统之局而,且能维持此大一统之局面历数千年之久而不败。这是中国历史之结晶品”并结合所学内容可知是专制主义中央集权制度;综合所学内容可知钱穆的观点是有道理的,因为中国古代的专制主义中央集权制度对于强化中央集权,促进社会发展起到了积极的作用。

17.(1)目的:稳定周初政治形势,巩固疆土。依据:血缘亲疏关系(血缘关系远近)和功劳大小。作用:促进了交流,有助于民族团结;建立了一整套治国体系。(答出一点即可)

(2)皇帝制度;建立中央集权的官僚制度(三公九卿制度);郡县制;(答出两例即可)

(3)权力被削弱;推行推恩令。

(4)巩固了统治(或巩固了统一);加强了中央集权。(答出一点即可)

(1)

问题一:依据材料一信息并结合所学可知,西周灭商后,为稳定周初政治形势,巩固疆土,便大规模地以封地连同居民分赏王室子弟和功臣,诸侯在其封国内享有世袭统治权,也有服从天子命令、定期朝贡、提供军赋和力役、维护周室安全的责任。问题二:依据所学可知,分封制主要依据血缘亲疏关系(血缘关系远近)和功劳大小。问题三:根据材料一信息“相互交流由此增多,有助于民族团结。周公将血缘亲疏关系引入分封制,建立了一整套由上到下、由亲到疏,遍及天下的治国体系”可知,分封制有促进了交流,有助于民族团结;建立了一整套治国体系。

(2)依据材料二信息并结合所学可知,秦始皇统一中国后,建立了高度集中的政治制度。确立至高无上的皇权,中央设“三公”“九卿”,地方实行郡县制。

(3)

问题一:依据材料三信息“虽诸侯王,亦无君国子民之实”可知,诸侯王的权力被削弱。问题二:依据所学可知,为解决诸侯王问题,汉武帝推行推恩令。

(4)

依据上述材料可知,西周实施分封制、秦始皇建立高度集中政治体制,汉武帝推行推恩令,这些共同的作用就是巩固了统治,加强了中央集权。

【点睛】

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史