部编版七年级下册第19课清朝前期社会经济的发展 同步练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 部编版七年级下册第19课清朝前期社会经济的发展 同步练习(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 540.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-15 09:12:48 | ||

图片预览

文档简介

部编版七年级下册 第19课 清朝前期社会经济的发展

一、选择题

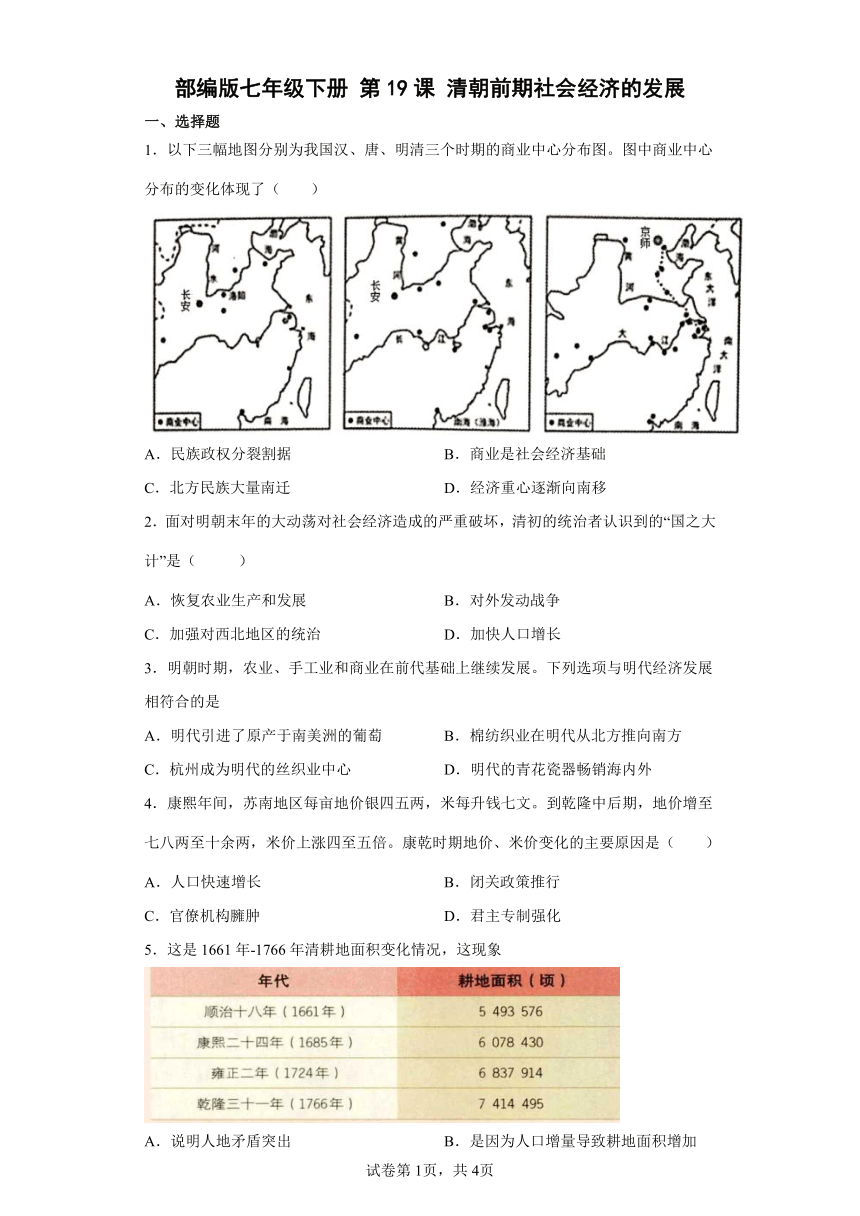

1.以下三幅地图分别为我国汉、唐、明清三个时期的商业中心分布图。图中商业中心分布的变化体现了( )

A.民族政权分裂割据 B.商业是社会经济基础

C.北方民族大量南迁 D.经济重心逐渐向南移

2.面对明朝末年的大动荡对社会经济造成的严重破坏,清初的统治者认识到的“国之大计”是( )

A.恢复农业生产和发展 B.对外发动战争

C.加强对西北地区的统治 D.加快人口增长

3.明朝时期,农业、手工业和商业在前代基础上继续发展。下列选项与明代经济发展相符合的是

A.明代引进了原产于南美洲的葡萄 B.棉纺织业在明代从北方推向南方

C.杭州成为明代的丝织业中心 D.明代的青花瓷器畅销海内外

4.康熙年间,苏南地区每亩地价银四五两,米每升钱七文。到乾隆中后期,地价增至七八两至十余两,米价上涨四至五倍。康乾时期地价、米价变化的主要原因是( )

A.人口快速增长 B.闭关政策推行

C.官僚机构臃肿 D.君主专制强化

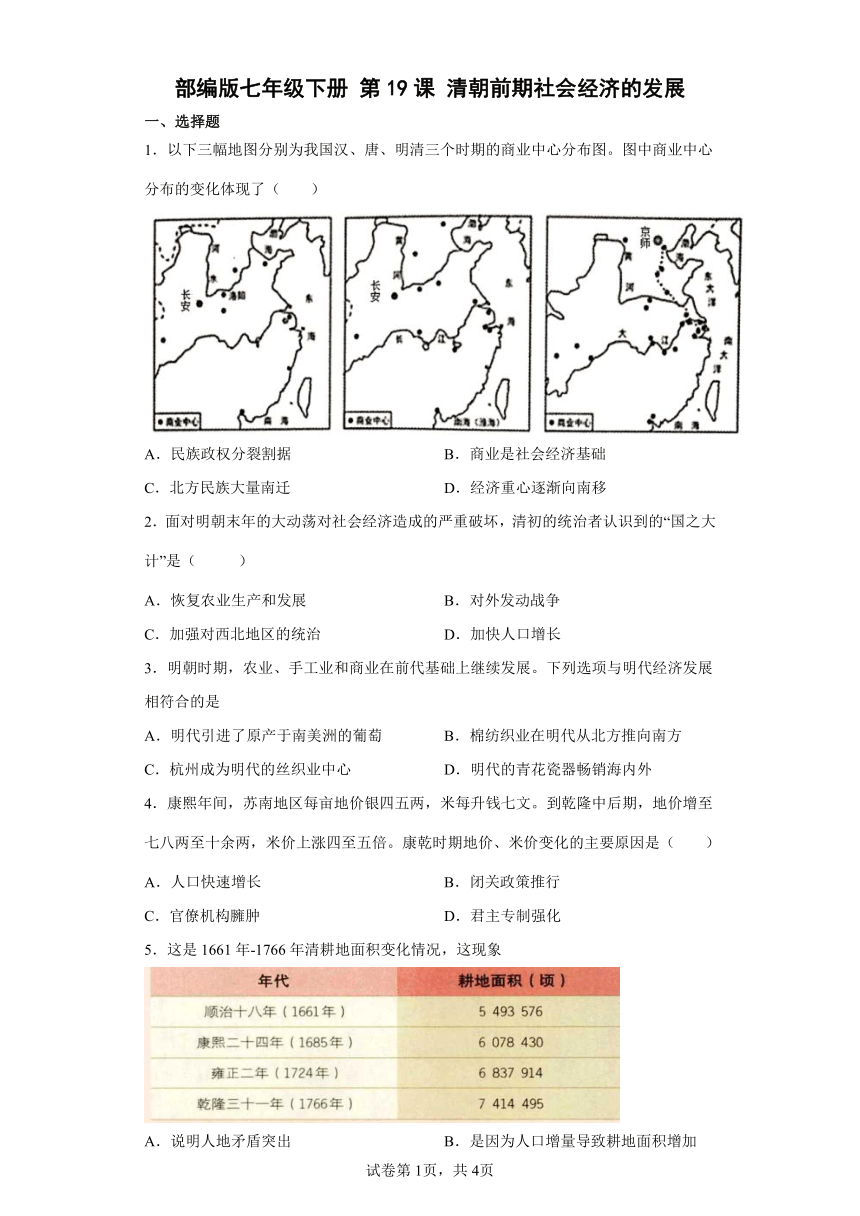

5.这是1661年-1766年清耕地面积变化情况,这现象

A.说明人地矛盾突出 B.是因为人口增量导致耕地面积增加

C.是新的农作物品种引进导致耕地面积增加 D.政府重视农业生产,大力推行垦荒政策

6.清朝前期,商业发达,形成了一些大的商帮,例如山西商人组成的是

A.晋商 B.徽商 C.粤商 D.沪商

7.“兵兴以来,地荒民逃,流离无告。其令所在有司广加招徕……各州县以招民劝耕之多寡……岁终,抚按考核以闻。”反映清朝初期,解决粮食问题的措施有

A.清政府不再向人们征收赋税 B.鼓励垦荒,扩大耕地面积

C.大力发展手工业 D.推广玉米、甘薯等高产作物

8.明代中期,浙江湖州“比户养蚕”,“尺寸之堤必树之桑”,富者更是“桑麻万顷”。由此可见当的特色经济是( )

A.制瓷业 B.丝织业 C.棉纺业 D.造船业

9.明清时期,商业的繁荣催生了一批新兴工商业市镇。在苏州,棉布业市镇有南翔镇、新泾镇、江湾镇等;丝绸业市镇有著名的盛泽镇、黄溪镇等,这说明当时( )

A.商业分工越来越细致 B.市镇的规模不断扩大

C.城乡经济联系日益密切 D.区域生产的专业化明显

10.一位殷实的商人,多年从事丝绸产销,由于生意兴隆,就添置十几台织机,雇用十几名技术工人织绸。这一历史情景最有可能出现在

A.秦朝

B.汉朝

C.唐朝

D.明朝

11.清朝前期江宁(今南京)、苏州等地出现一些很富有的机户,如李扁担、李东阳皆有织机五六百张,他们多半“雇人工织”,“机户出资经营,机匠计工受值(按工作量收钱)”。这说明当时( )

A.已出现比较成熟的手工工场 B.工业革命已在江南地区开始

C.已卷入全球范围的世界市场 D.江南地区进入资本主义社会

12.乾隆时期的______,据载已拥有“十万烟火”,财富“甲于天下”,有的地段“地值寸金”。( )

A.北京 B.苏州 C.江宁 D.广州

13.明末以来,美洲的豆类、番茄、玉米、甘薯、辣椒、花生等作物向中国、东南亚等广大亚洲地区传播,养活了众多的人口。这一情景出现的主要原因是( )

A.新航路的开辟 B.工业革命的开展 C.丝绸之路的推动 D.亚洲人口的膨胀

14.18世纪20年代,法国人皮埃尔对中国靠什么供养如此之多的人口感到好奇,结果发现诀窍在于给耕地合理施肥,翻耕土地到一定深度,在适当季节播种,将谷物与其他作物间作。在他看来,“诀窍”是

A.政治开明社会安定 B.中国农业精耕细作

C.政府大力扶持农业 D.中国人民勤劳勇敢

15.江南市镇的早期工业化,尤其是在丝织、棉纺织行业中达到的水平,领先于工业革命前夕的欧洲。这一现象可能出现在

A.魏晋南北朝时期 B.隋唐时期

C.宋元时期 D.明清时期

二、综合题

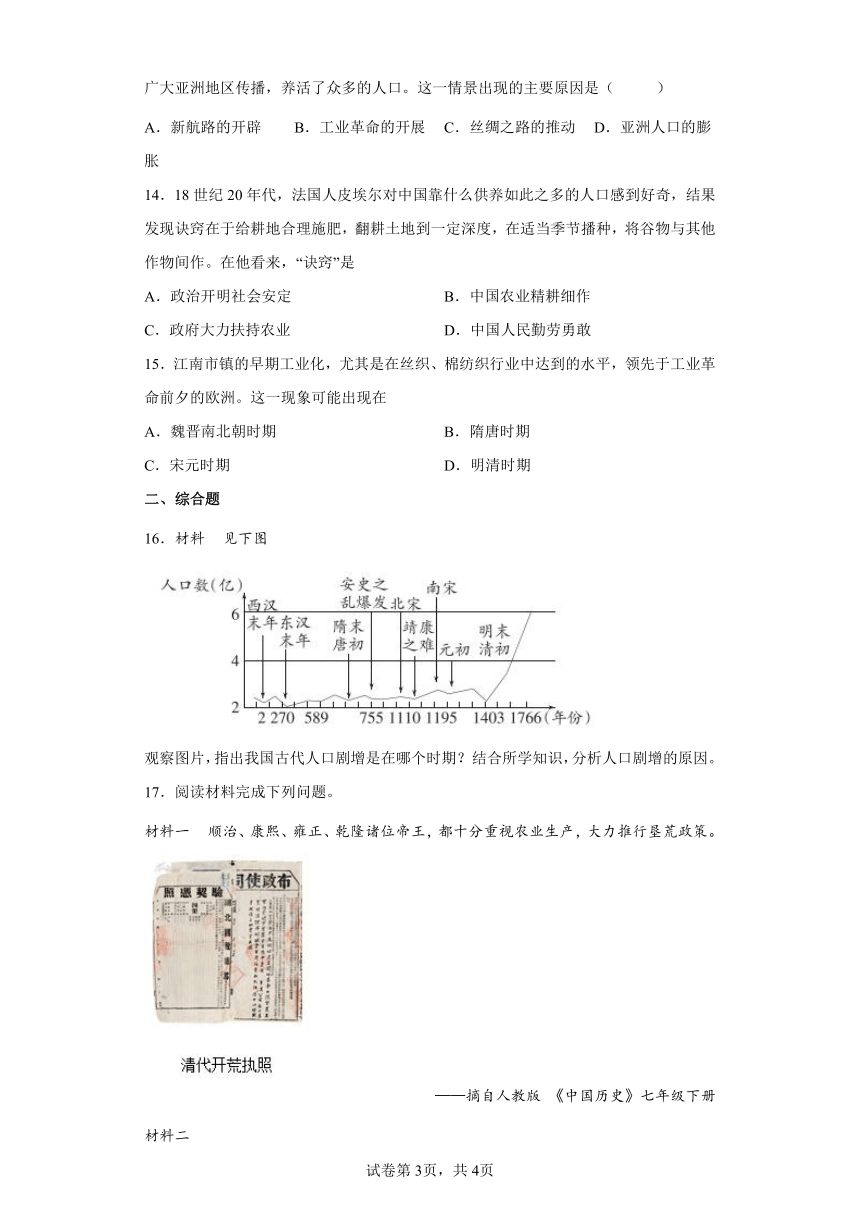

16.材料 见下图

观察图片,指出我国古代人口剧增是在哪个时期?结合所学知识,分析人口剧增的原因。

17.阅读材料完成下列问题。

材料一 顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策。

——摘自人教版 《中国历史》七年级下册

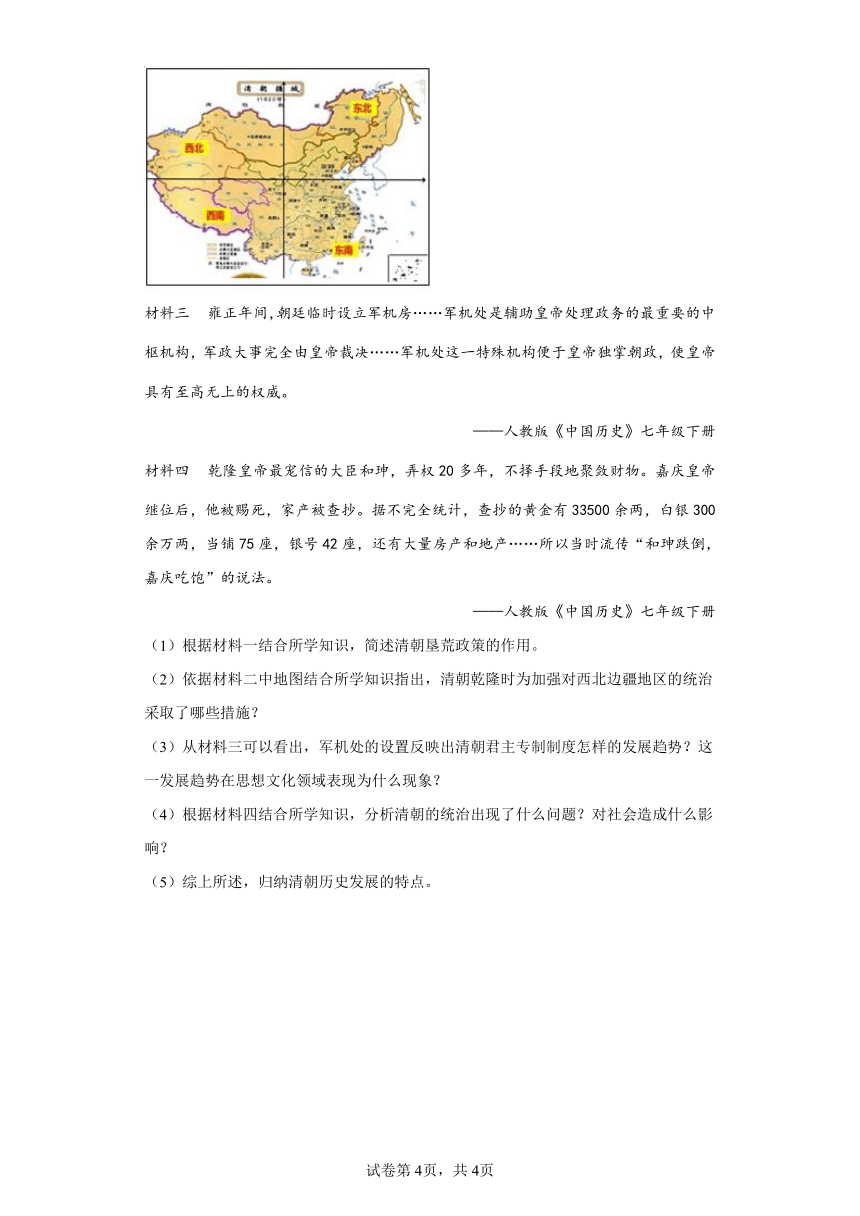

材料二

材料三 雍正年间,朝廷临时设立军机房……军机处是辅助皇帝处理政务的最重要的中枢机构,军政大事完全由皇帝裁决……军机处这一特殊机构便于皇帝独掌朝政,使皇帝具有至高无上的权威。

——人教版《中国历史》七年级下册

材料四 乾隆皇帝最宠信的大臣和珅,弄权20多年,不择手段地聚敛财物。嘉庆皇帝继位后,他被赐死,家产被查抄。据不完全统计,查抄的黄金有33500余两,白银300余万两,当铺75座,银号42座,还有大量房产和地产……所以当时流传“和珅跌倒,嘉庆吃饱”的说法。

——人教版《中国历史》七年级下册

(1)根据材料一结合所学知识,简述清朝垦荒政策的作用。

(2)依据材料二中地图结合所学知识指出,清朝乾隆时为加强对西北边疆地区的统治采取了哪些措施?

(3)从材料三可以看出,军机处的设置反映出清朝君主专制制度怎样的发展趋势?这一发展趋势在思想文化领域表现为什么现象?

(4)根据材料四结合所学知识,分析清朝的统治出现了什么问题?对社会造成什么影响?

(5)综上所述,归纳清朝历史发展的特点。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.D

【详解】

根据地图“我国汉、唐、明清三个时期的商业中心分布图”,结合所学知识可知,商业中心分布地区由主要集中于北方的黄河中下游地区,逐渐向南方、向沿海地区发展;商业城市数量呈现不断增多的趋势。因此图中商业中心分布的变化体现了经济重心逐渐向南移。选项D符合题意;民族政权分裂割据,与汉、唐、明清史实不符,A排除;商业是社会经济基础,在图片中无法体现,B排除;北方民族大量南迁,是经济重心逐渐向南移,C排除。故选D。

2.A

【详解】

根据材料“面对明朝末年的大动荡对社会经济造成严重的破坏,清初的治者认识到恢复经济尤其是恢复和发展农业生产是‘国之大计’”结合所学可知顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策,使农业生产很快得到恢复,并有了较大的发展,为清朝前期的兴盛奠定了基础。因此,面对明朝年的大动荡对社会经济造成的严重破坏,清初的統治者认识到的“国之大计”,A项正确;清初没有发动对外战争、加强对西北的统治,排除BC项;清初经过明朝末年的破坏,不会加快人口增长,排除D项。故选A项。

3.D

【详解】

根据所学,随着海上丝绸之路的发展,明代的青花瓷器畅销海内外,D项正确;葡萄原产亚洲西部,排除A项;根据所学,棉纺织业由南方推向北方,南北方涌现出一批棉纺织业基地。排除B项;苏州是明代的丝织业中心,排除C项。故选D项。

4.A

【详解】

题干反映了康乾时期地价、米价明显上涨,结合所学知识,这一时期人口快速增长,人多地少的矛盾日益突出,因此导致地价、米价的变化,A项正确。闭关政策推行造成中国对外贸易日益萎缩,但是与题干中的变化没有直接关系,排除B项;官僚机构臃肿易导致行政效率降低,不符合题意,排除C项;君主专制强化反映了政治上皇帝独揽大权,但是也与题干中地价、米价的变化没有直接关系,排除D项。故选A项。

5.D

【详解】

材料反映了1661年-1766年清朝的耕地面积不断增长,结合所学可知,清朝前期国家强盛,社会安定,而且统治者重视农业生产,大力推行垦荒政策,推动了耕地面积大幅增长,D项正确;图表只反映了耕地面积变化情况,没有涉及人口数量大幅增长的信息,无法得出人地矛盾突出的结论,排除A项;人口数量增长是推动清朝前期耕地面积增长的因素之一,但人口增量并非必然导致耕地面积增加,排除B项;玉米、甘薯等高产作物的引进和推广,与耕地面积增加没有因果联系,排除C项。故选D项。

6.A

【详解】

根据所学可知,清朝前期,商业发达,形成了一些大的商帮,例如,山西商人组成晋商,安徽徽州商人组成徽商,A项正确,排除B项;粤商是粤籍商人集团,沪商是上海一带的商人集团,排除CD两项。故选A项。

7.B

【详解】

根据材料“兵兴以来,地荒民逃,流离无告。其令所在有司广加招徕……各州县以招民劝耕之多寡……岁终,抚按考核以闻”可知由于明末清初的战乱使大片土地荒废,清政府下令地方官招揽流民,鼓励垦荒,B项正确;征收赋税是政府主要来源,排除A项;材料没有体现大力发展手工业和推广玉米、甘薯等高产作物,排除CD项。故选B项。

8.B

【详解】

根据题干“浙江湖州‘比户养蚕’,‘尺寸之堤必树之桑’,富者更是‘桑麻万顷’”可知材料题干反映的种桑树、养蚕的人多,故可知当时的特色经济是丝织业,B项正确;制瓷业、棉纺业、造船业与“养蚕”“桑”无关,排除ACD项。故选B项。

9.D

【详解】

题干指出了明清时期苏州出现了多个棉布业发达的市镇也出现了繁荣的丝绸业市镇,这说明了不同的区域出现了不同的生产分工,反映了区域性生产分工明显,D项正确;题中反映的是手工业而不是商业,排除A项;题干涉及的是市镇的区域生产特色,而不是规模,排除B项;题干未涉及城乡经济的联系,排除C项。故选D项。

10.D

【详解】

根据所学可知,明朝中后期,在苏州、松江等地的纺织业中,出现了许多以生产商品为目的的机户,他们开设机房,雇用机工进行生产,这种“机户出资,机工出力”的关系就是雇用与被雇用的关系,即一种资本主义性质的生产关系,故D符合题意;秦朝、汉朝、唐朝时还未出现这种雇用与被雇用的关系,故A、B、C不符合题意。故本题选D。

11.A

【详解】

根据“苏州等地出现一些很富有的机户,如李扁担、李东阳皆有织机五六百张”“雇人工织”,“机户出资经营,机匠计工受值(按工作量收钱)”等信息可以看出,当时江南地区已经出现了比较成熟的手工工场,并且出现了资本主义萌芽,A项正确;中国当时没有工业革命,排除B项;卷入世界市场是在鸦片战争后,排除C项;江南地区还是封建社会,排除D项。故选A项。

12.B

【详解】

清朝前期的商业很发达,在北京、江宁、扬州、苏州、杭州、广州等大城市中,工商业非常繁荣。乾隆时期的苏州,据载已拥有“十万烟火”,财富“甲于天下”,有的地段“地值寸金”。因此,题干中所说的“该城市”是苏州。故排除ACD,B项正确。故选B项。

13.A

【详解】

根据所学可知,新航路开辟后,各大洲之间的联系加强了,这使得明末以来,美洲的豆类、番茄、玉米、甘薯、辣椒、花生等作物向中国、东南亚等广大亚洲地区传播,养活了众多的人口,A项正确; 工业革命的开展是在清朝时期, 丝绸之路推动了文明的交流,外来农作物促进了亚洲人口的膨胀,排除BCD三项。故选A项。

14.B

【详解】

“合理施肥”“翻耕土地”“适当季节播种”“间作”体现了精耕细作,皮埃尔认为中国能够供养如此之多的人口得“诀窍”是农业的精耕细作,故选B;材料信息无法体现政治开明,排除A;材料没有体现政府扶持农业,排除C;材料体现的是精耕细作,并未体现中国人民勇敢,排除D。

【点睛】

15.D

【详解】

根据所学可知,明清时期,江南市镇出现了手工工场,尤其是在丝织、棉纺织行业中达到的水平,领先于工业革命前夕的欧洲,这就是早期工业化,但后来因闭关锁国而落后于欧洲,D项正确,排除ABC三项。故选D项。

16.清朝前期。清朝前期的统治者采取一系列恢复社会经济的措施,使经济发展、国力增强、社会安定。

【详解】

时间及原因:从材料数据来看,明末清初时期的人口数急剧增加,尤其是清朝前期最为显著,这主要和当时的政府政策调整、社会环境相对稳定、高产作物的引入等有关。

17.(1)使农业生产很快得到恢复,并有了较大的发展,为清朝前朝的兴盛奠定了基础。

(2)平定大小和卓叛乱;设伊犁将军;清军驻扎新疆各地,设置哨所。(任答两点即可以)

(3)君主专制制度进一步强化(或空前强化);文字狱

(4)吏治腐败加剧了社会矛盾

(5)鼎盛与危机并存

【详解】

1)根据材料一“顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策。”结合所学知识,清朝垦荒政策使农业生产很快得到恢复,并有了较大的发展,为清朝前朝的兴盛奠定了基础。

(2)根据材料二“清朝疆域”结合所学知识,清朝乾隆时为加强对西北边疆地区的统治采取的措施:平定大小和卓叛乱;设伊犁将军;清军驻扎新疆各地,设置哨所。

(3)根据材料三“雍正年间,朝廷临时设立军机房……军机处是辅助皇帝处理政务的最重要的中枢机构,军政大事完全由皇帝裁决……军机处这一特殊机构便于皇帝独掌朝政,使皇帝具有至高无上的权威。 ”结合所学可以看出,军机处的设置反映出清朝君主专制制度进一步强化。为了加强君主专制,清朝统治者非常注重从思想领域严密控制知识分子,康熙、雍正、乾隆时期,经常从知识分子的文章、诗词中摘取只言片语,加以扭曲解释在解题发挥,罗织罪状,制造大批冤狱,很多人因此被处死,连亲属、师友都受到迫害,人们把这种做法成为“文字狱”。

(4)根据材料四“乾隆皇帝最宠信的大臣和珅,弄权20多年,不择手段地聚敛财物。……查抄的黄金有33500余两,白银300余万两,当铺75座,银号42座,还有大量房产和地产……所以当时流传“和珅跌倒,嘉庆吃饱”的说法。”结合所学知识,可以看出清朝的吏治腐败。吏治腐败加剧了社会矛盾。

(5)根据以上材料反映的清朝前期农业的恢复和发展、材料二清朝对边疆的管辖、材料三清朝君主专制的强化、材料四不断加剧的社会矛盾结合所学知识,可得出清朝历史发展的特点:鼎盛与危机并存。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、选择题

1.以下三幅地图分别为我国汉、唐、明清三个时期的商业中心分布图。图中商业中心分布的变化体现了( )

A.民族政权分裂割据 B.商业是社会经济基础

C.北方民族大量南迁 D.经济重心逐渐向南移

2.面对明朝末年的大动荡对社会经济造成的严重破坏,清初的统治者认识到的“国之大计”是( )

A.恢复农业生产和发展 B.对外发动战争

C.加强对西北地区的统治 D.加快人口增长

3.明朝时期,农业、手工业和商业在前代基础上继续发展。下列选项与明代经济发展相符合的是

A.明代引进了原产于南美洲的葡萄 B.棉纺织业在明代从北方推向南方

C.杭州成为明代的丝织业中心 D.明代的青花瓷器畅销海内外

4.康熙年间,苏南地区每亩地价银四五两,米每升钱七文。到乾隆中后期,地价增至七八两至十余两,米价上涨四至五倍。康乾时期地价、米价变化的主要原因是( )

A.人口快速增长 B.闭关政策推行

C.官僚机构臃肿 D.君主专制强化

5.这是1661年-1766年清耕地面积变化情况,这现象

A.说明人地矛盾突出 B.是因为人口增量导致耕地面积增加

C.是新的农作物品种引进导致耕地面积增加 D.政府重视农业生产,大力推行垦荒政策

6.清朝前期,商业发达,形成了一些大的商帮,例如山西商人组成的是

A.晋商 B.徽商 C.粤商 D.沪商

7.“兵兴以来,地荒民逃,流离无告。其令所在有司广加招徕……各州县以招民劝耕之多寡……岁终,抚按考核以闻。”反映清朝初期,解决粮食问题的措施有

A.清政府不再向人们征收赋税 B.鼓励垦荒,扩大耕地面积

C.大力发展手工业 D.推广玉米、甘薯等高产作物

8.明代中期,浙江湖州“比户养蚕”,“尺寸之堤必树之桑”,富者更是“桑麻万顷”。由此可见当的特色经济是( )

A.制瓷业 B.丝织业 C.棉纺业 D.造船业

9.明清时期,商业的繁荣催生了一批新兴工商业市镇。在苏州,棉布业市镇有南翔镇、新泾镇、江湾镇等;丝绸业市镇有著名的盛泽镇、黄溪镇等,这说明当时( )

A.商业分工越来越细致 B.市镇的规模不断扩大

C.城乡经济联系日益密切 D.区域生产的专业化明显

10.一位殷实的商人,多年从事丝绸产销,由于生意兴隆,就添置十几台织机,雇用十几名技术工人织绸。这一历史情景最有可能出现在

A.秦朝

B.汉朝

C.唐朝

D.明朝

11.清朝前期江宁(今南京)、苏州等地出现一些很富有的机户,如李扁担、李东阳皆有织机五六百张,他们多半“雇人工织”,“机户出资经营,机匠计工受值(按工作量收钱)”。这说明当时( )

A.已出现比较成熟的手工工场 B.工业革命已在江南地区开始

C.已卷入全球范围的世界市场 D.江南地区进入资本主义社会

12.乾隆时期的______,据载已拥有“十万烟火”,财富“甲于天下”,有的地段“地值寸金”。( )

A.北京 B.苏州 C.江宁 D.广州

13.明末以来,美洲的豆类、番茄、玉米、甘薯、辣椒、花生等作物向中国、东南亚等广大亚洲地区传播,养活了众多的人口。这一情景出现的主要原因是( )

A.新航路的开辟 B.工业革命的开展 C.丝绸之路的推动 D.亚洲人口的膨胀

14.18世纪20年代,法国人皮埃尔对中国靠什么供养如此之多的人口感到好奇,结果发现诀窍在于给耕地合理施肥,翻耕土地到一定深度,在适当季节播种,将谷物与其他作物间作。在他看来,“诀窍”是

A.政治开明社会安定 B.中国农业精耕细作

C.政府大力扶持农业 D.中国人民勤劳勇敢

15.江南市镇的早期工业化,尤其是在丝织、棉纺织行业中达到的水平,领先于工业革命前夕的欧洲。这一现象可能出现在

A.魏晋南北朝时期 B.隋唐时期

C.宋元时期 D.明清时期

二、综合题

16.材料 见下图

观察图片,指出我国古代人口剧增是在哪个时期?结合所学知识,分析人口剧增的原因。

17.阅读材料完成下列问题。

材料一 顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策。

——摘自人教版 《中国历史》七年级下册

材料二

材料三 雍正年间,朝廷临时设立军机房……军机处是辅助皇帝处理政务的最重要的中枢机构,军政大事完全由皇帝裁决……军机处这一特殊机构便于皇帝独掌朝政,使皇帝具有至高无上的权威。

——人教版《中国历史》七年级下册

材料四 乾隆皇帝最宠信的大臣和珅,弄权20多年,不择手段地聚敛财物。嘉庆皇帝继位后,他被赐死,家产被查抄。据不完全统计,查抄的黄金有33500余两,白银300余万两,当铺75座,银号42座,还有大量房产和地产……所以当时流传“和珅跌倒,嘉庆吃饱”的说法。

——人教版《中国历史》七年级下册

(1)根据材料一结合所学知识,简述清朝垦荒政策的作用。

(2)依据材料二中地图结合所学知识指出,清朝乾隆时为加强对西北边疆地区的统治采取了哪些措施?

(3)从材料三可以看出,军机处的设置反映出清朝君主专制制度怎样的发展趋势?这一发展趋势在思想文化领域表现为什么现象?

(4)根据材料四结合所学知识,分析清朝的统治出现了什么问题?对社会造成什么影响?

(5)综上所述,归纳清朝历史发展的特点。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.D

【详解】

根据地图“我国汉、唐、明清三个时期的商业中心分布图”,结合所学知识可知,商业中心分布地区由主要集中于北方的黄河中下游地区,逐渐向南方、向沿海地区发展;商业城市数量呈现不断增多的趋势。因此图中商业中心分布的变化体现了经济重心逐渐向南移。选项D符合题意;民族政权分裂割据,与汉、唐、明清史实不符,A排除;商业是社会经济基础,在图片中无法体现,B排除;北方民族大量南迁,是经济重心逐渐向南移,C排除。故选D。

2.A

【详解】

根据材料“面对明朝末年的大动荡对社会经济造成严重的破坏,清初的治者认识到恢复经济尤其是恢复和发展农业生产是‘国之大计’”结合所学可知顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策,使农业生产很快得到恢复,并有了较大的发展,为清朝前期的兴盛奠定了基础。因此,面对明朝年的大动荡对社会经济造成的严重破坏,清初的統治者认识到的“国之大计”,A项正确;清初没有发动对外战争、加强对西北的统治,排除BC项;清初经过明朝末年的破坏,不会加快人口增长,排除D项。故选A项。

3.D

【详解】

根据所学,随着海上丝绸之路的发展,明代的青花瓷器畅销海内外,D项正确;葡萄原产亚洲西部,排除A项;根据所学,棉纺织业由南方推向北方,南北方涌现出一批棉纺织业基地。排除B项;苏州是明代的丝织业中心,排除C项。故选D项。

4.A

【详解】

题干反映了康乾时期地价、米价明显上涨,结合所学知识,这一时期人口快速增长,人多地少的矛盾日益突出,因此导致地价、米价的变化,A项正确。闭关政策推行造成中国对外贸易日益萎缩,但是与题干中的变化没有直接关系,排除B项;官僚机构臃肿易导致行政效率降低,不符合题意,排除C项;君主专制强化反映了政治上皇帝独揽大权,但是也与题干中地价、米价的变化没有直接关系,排除D项。故选A项。

5.D

【详解】

材料反映了1661年-1766年清朝的耕地面积不断增长,结合所学可知,清朝前期国家强盛,社会安定,而且统治者重视农业生产,大力推行垦荒政策,推动了耕地面积大幅增长,D项正确;图表只反映了耕地面积变化情况,没有涉及人口数量大幅增长的信息,无法得出人地矛盾突出的结论,排除A项;人口数量增长是推动清朝前期耕地面积增长的因素之一,但人口增量并非必然导致耕地面积增加,排除B项;玉米、甘薯等高产作物的引进和推广,与耕地面积增加没有因果联系,排除C项。故选D项。

6.A

【详解】

根据所学可知,清朝前期,商业发达,形成了一些大的商帮,例如,山西商人组成晋商,安徽徽州商人组成徽商,A项正确,排除B项;粤商是粤籍商人集团,沪商是上海一带的商人集团,排除CD两项。故选A项。

7.B

【详解】

根据材料“兵兴以来,地荒民逃,流离无告。其令所在有司广加招徕……各州县以招民劝耕之多寡……岁终,抚按考核以闻”可知由于明末清初的战乱使大片土地荒废,清政府下令地方官招揽流民,鼓励垦荒,B项正确;征收赋税是政府主要来源,排除A项;材料没有体现大力发展手工业和推广玉米、甘薯等高产作物,排除CD项。故选B项。

8.B

【详解】

根据题干“浙江湖州‘比户养蚕’,‘尺寸之堤必树之桑’,富者更是‘桑麻万顷’”可知材料题干反映的种桑树、养蚕的人多,故可知当时的特色经济是丝织业,B项正确;制瓷业、棉纺业、造船业与“养蚕”“桑”无关,排除ACD项。故选B项。

9.D

【详解】

题干指出了明清时期苏州出现了多个棉布业发达的市镇也出现了繁荣的丝绸业市镇,这说明了不同的区域出现了不同的生产分工,反映了区域性生产分工明显,D项正确;题中反映的是手工业而不是商业,排除A项;题干涉及的是市镇的区域生产特色,而不是规模,排除B项;题干未涉及城乡经济的联系,排除C项。故选D项。

10.D

【详解】

根据所学可知,明朝中后期,在苏州、松江等地的纺织业中,出现了许多以生产商品为目的的机户,他们开设机房,雇用机工进行生产,这种“机户出资,机工出力”的关系就是雇用与被雇用的关系,即一种资本主义性质的生产关系,故D符合题意;秦朝、汉朝、唐朝时还未出现这种雇用与被雇用的关系,故A、B、C不符合题意。故本题选D。

11.A

【详解】

根据“苏州等地出现一些很富有的机户,如李扁担、李东阳皆有织机五六百张”“雇人工织”,“机户出资经营,机匠计工受值(按工作量收钱)”等信息可以看出,当时江南地区已经出现了比较成熟的手工工场,并且出现了资本主义萌芽,A项正确;中国当时没有工业革命,排除B项;卷入世界市场是在鸦片战争后,排除C项;江南地区还是封建社会,排除D项。故选A项。

12.B

【详解】

清朝前期的商业很发达,在北京、江宁、扬州、苏州、杭州、广州等大城市中,工商业非常繁荣。乾隆时期的苏州,据载已拥有“十万烟火”,财富“甲于天下”,有的地段“地值寸金”。因此,题干中所说的“该城市”是苏州。故排除ACD,B项正确。故选B项。

13.A

【详解】

根据所学可知,新航路开辟后,各大洲之间的联系加强了,这使得明末以来,美洲的豆类、番茄、玉米、甘薯、辣椒、花生等作物向中国、东南亚等广大亚洲地区传播,养活了众多的人口,A项正确; 工业革命的开展是在清朝时期, 丝绸之路推动了文明的交流,外来农作物促进了亚洲人口的膨胀,排除BCD三项。故选A项。

14.B

【详解】

“合理施肥”“翻耕土地”“适当季节播种”“间作”体现了精耕细作,皮埃尔认为中国能够供养如此之多的人口得“诀窍”是农业的精耕细作,故选B;材料信息无法体现政治开明,排除A;材料没有体现政府扶持农业,排除C;材料体现的是精耕细作,并未体现中国人民勇敢,排除D。

【点睛】

15.D

【详解】

根据所学可知,明清时期,江南市镇出现了手工工场,尤其是在丝织、棉纺织行业中达到的水平,领先于工业革命前夕的欧洲,这就是早期工业化,但后来因闭关锁国而落后于欧洲,D项正确,排除ABC三项。故选D项。

16.清朝前期。清朝前期的统治者采取一系列恢复社会经济的措施,使经济发展、国力增强、社会安定。

【详解】

时间及原因:从材料数据来看,明末清初时期的人口数急剧增加,尤其是清朝前期最为显著,这主要和当时的政府政策调整、社会环境相对稳定、高产作物的引入等有关。

17.(1)使农业生产很快得到恢复,并有了较大的发展,为清朝前朝的兴盛奠定了基础。

(2)平定大小和卓叛乱;设伊犁将军;清军驻扎新疆各地,设置哨所。(任答两点即可以)

(3)君主专制制度进一步强化(或空前强化);文字狱

(4)吏治腐败加剧了社会矛盾

(5)鼎盛与危机并存

【详解】

1)根据材料一“顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策。”结合所学知识,清朝垦荒政策使农业生产很快得到恢复,并有了较大的发展,为清朝前朝的兴盛奠定了基础。

(2)根据材料二“清朝疆域”结合所学知识,清朝乾隆时为加强对西北边疆地区的统治采取的措施:平定大小和卓叛乱;设伊犁将军;清军驻扎新疆各地,设置哨所。

(3)根据材料三“雍正年间,朝廷临时设立军机房……军机处是辅助皇帝处理政务的最重要的中枢机构,军政大事完全由皇帝裁决……军机处这一特殊机构便于皇帝独掌朝政,使皇帝具有至高无上的权威。 ”结合所学可以看出,军机处的设置反映出清朝君主专制制度进一步强化。为了加强君主专制,清朝统治者非常注重从思想领域严密控制知识分子,康熙、雍正、乾隆时期,经常从知识分子的文章、诗词中摘取只言片语,加以扭曲解释在解题发挥,罗织罪状,制造大批冤狱,很多人因此被处死,连亲属、师友都受到迫害,人们把这种做法成为“文字狱”。

(4)根据材料四“乾隆皇帝最宠信的大臣和珅,弄权20多年,不择手段地聚敛财物。……查抄的黄金有33500余两,白银300余万两,当铺75座,银号42座,还有大量房产和地产……所以当时流传“和珅跌倒,嘉庆吃饱”的说法。”结合所学知识,可以看出清朝的吏治腐败。吏治腐败加剧了社会矛盾。

(5)根据以上材料反映的清朝前期农业的恢复和发展、材料二清朝对边疆的管辖、材料三清朝君主专制的强化、材料四不断加剧的社会矛盾结合所学知识,可得出清朝历史发展的特点:鼎盛与危机并存。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源