部编版七年级下册第一单元隋唐时期:繁荣与开放的时代单元练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 部编版七年级下册第一单元隋唐时期:繁荣与开放的时代单元练习(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 112.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-15 09:15:04 | ||

图片预览

文档简介

部编版七年级下册 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

一、选择题

1.在唐代,科举出身的官员中,门阀士族的子弟仍然占据优势,但是这种优势并不来自于固有的社会地位,而是来自于后天的竞争。这反映了当时的科举制

A.有利于社会公平 B.仍然由上层权贵垄断

C.禁锢了人们思想 D.扭转了尚武轻文风气

2.唐朝时期,封建社会发展到顶峰。唐朝灭亡于

A.藩镇割据 B.宦官专权 C.黄巢起义 D.朱温建立后梁

3.在众多的唐代诗人中,风格豪迈飘逸,被称为“诗仙”的是

A.杜甫 B.白居易 C.李商隐 D.李白

4.隋朝大运河是古代世界上最长的运河。隋朝大运河的中心、最北端、最南端分别是

A.洛阳、涿郡、江都 B.长安、洛阳、余杭

C.余杭、洛阳、江都 D.洛阳、涿郡、余杭

5.唐朝手工业发达,陶瓷业在唐朝有重要发展,既能证明唐朝陶瓷工艺水平,又能反映当时社会风气,被称为世界工艺珍品的是

A.青花瓷

B.唐三彩

C.冰裂纹瓷器

D.白瓷

6.唐太宗说:“……用人当镜子,可以知道自己的长处和短处。如今他去世了, 我失去了一面镜子啊!”唐太宗所说的他,指的是敢于直言进谏的名臣( )

A.房玄龄 B.魏征 C.姚崇 D.杜如晦

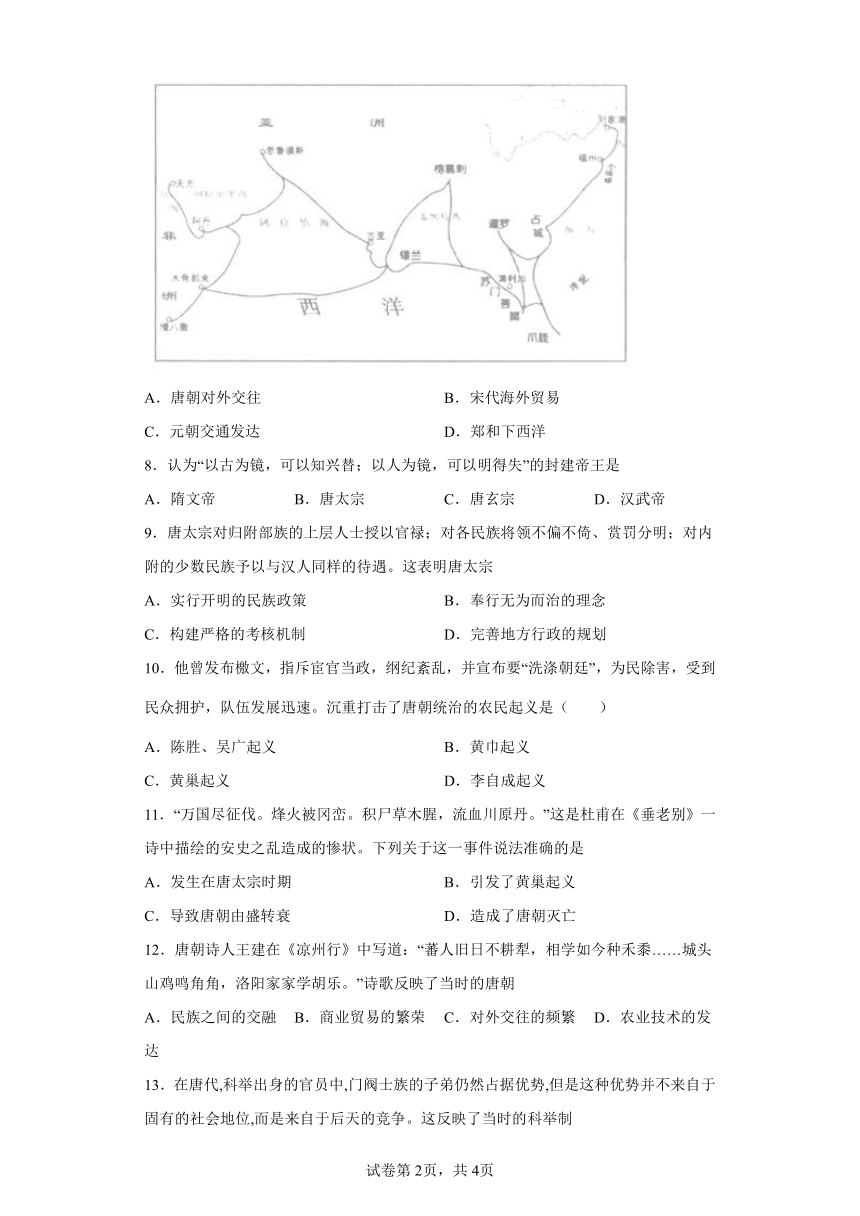

7.历史地图、图表、图示在历史学习中有着重要作用。下图反映的历史史实是

A.唐朝对外交往 B.宋代海外贸易

C.元朝交通发达 D.郑和下西洋

8.认为“以古为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失”的封建帝王是

A.隋文帝 B.唐太宗 C.唐玄宗 D.汉武帝

9.唐太宗对归附部族的上层人士授以官禄;对各民族将领不偏不倚、赏罚分明;对内附的少数民族予以与汉人同样的待遇。这表明唐太宗

A.实行开明的民族政策 B.奉行无为而治的理念

C.构建严格的考核机制 D.完善地方行政的规划

10.他曾发布檄文,指斥宦官当政,纲纪紊乱,并宣布要“洗涤朝廷”,为民除害,受到民众拥护,队伍发展迅速。沉重打击了唐朝统治的农民起义是( )

A.陈胜、吴广起义 B.黄巾起义

C.黄巢起义 D.李自成起义

11.“万国尽征伐。烽火被冈峦。积尸草木腥,流血川原丹。”这是杜甫在《垂老别》一诗中描绘的安史之乱造成的惨状。下列关于这一事件说法准确的是

A.发生在唐太宗时期 B.引发了黄巢起义

C.导致唐朝由盛转衰 D.造成了唐朝灭亡

12.唐朝诗人王建在《凉州行》中写道:“蕃人旧日不耕犁,相学如今种禾黍……城头山鸡鸣角角,洛阳家家学胡乐。”诗歌反映了当时的唐朝

A.民族之间的交融 B.商业贸易的繁荣 C.对外交往的频繁 D.农业技术的发达

13.在唐代,科举出身的官员中,门阀士族的子弟仍然占据优势,但是这种优势并不来自于固有的社会地位,而是来自于后天的竞争。这反映了当时的科举制

A.有利于社会公平 B.仍然由上层权贵垄断

C.禁锢了人们思想 D.扭转了尚武轻文风气

14.他曾发布檄文,指斥宦官当政,纲纪紊乱,并宣布要“洗涤朝廷”,为民除害,受到民众拥护,队伍发展迅速。沉重打击了唐朝统治的农民起义是( )

A.陈胜、吴广起义 B.黄巾起义

C.黄巢起义 D.李自成起义

15.唐太宗对归附部族的上层人士授以官禄;对各民族将领不偏不倚、赏罚分明;对内附的少数民族予以与汉人同样的待遇。这表明唐太宗

A.实行开明的民族政策 B.奉行无为而治的理念

C.构建严格的考核机制 D.完善地方行政的规划

二、综合题

16.阅读下列材料:

材料一:自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。

(1)材料一体现了唐朝实行怎样的民族政策?与唐朝历史上哪位著名皇帝有关?他被北方少数民族尊称为什么?材料一中的“中华”,“ 夷狄”分别指的是什么?

(2)试举一例唐与吐蕃友好交往的史实?

材料二:忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。九州道路无豺虎,远行不劳吉日出。

——唐杜甫《忆昔》

(3)材料二中的唐诗描写了哪一盛世景象?当时的统治者是谁?

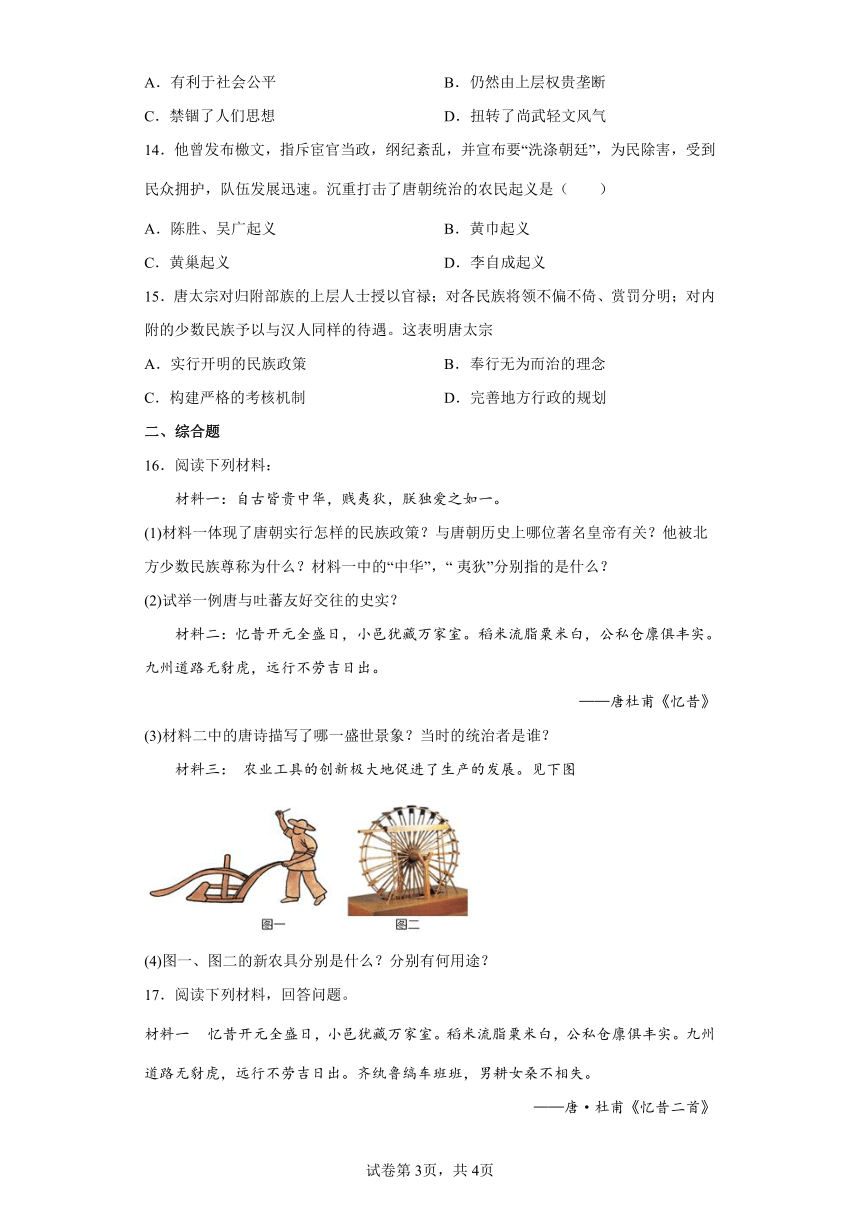

材料三: 农业工具的创新极大地促进了生产的发展。见下图

(4)图一、图二的新农具分别是什么?分别有何用途?

17.阅读下列材料,回答问题。

材料一 忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。九州道路无豺虎,远行不劳吉日出。齐纨鲁缟车班班,男耕女桑不相失。

——唐·杜甫《忆昔二首》

材料二 唐太宗处理民族关系方面有一套比较成熟的办法。最为重要的一点就是对他们真心相待,与他们建立了深厚感情,赢得了他们的爱戴。他与少数民族上层人物建立了亦君亦友的关系,既是国君,又是朋友。由此保证了民族关系良性运行。

——摘编自崔明德《中国民族关系十讲》

材料三 唐朝先进的经济、文化具有巨大的吸引力,使得当时的中外交流出现了盛况空前的局面。唐文化可谓博大精深、兼收并蓄、泽被东西,中国同亚非欧频繁往来,吸收外来文化的优秀成分,域外民族的生活方式、风俗习惯、音乐舞蹈相继传入中原地区,并日益流行,出现了“胡风盛行”的景象。玄奘西行带回大量佛经,他口述的《大唐西域记》成为研究天竺等地区的宝贵资料;鉴真东渡对日本社会的发展作出了重要贡献。

——摘编自《中国历史》七年级下册

(1)据材料一指出该诗人生活在唐朝哪位皇帝在位时期,他的诗被后人称誉为什么?

(2)阅读材料二,据所学知识指出唐太宗处理民族关系的“成熟办法”。举出唐太宗“赢得了他们的爱戴”的史实。

(3)举出两个唐朝中外交流典型事例。根据材料三,用简洁的语言概括唐文化的特点。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.A

【详解】

材料中说明门阀子弟占据的优势并不是先天因素导致,而是后天的竞争。说明科举制的实行有利于社会的公平。故A符合题意;科举制是官方组织的考试,并不是由上层权贵垄断,排除B项;材料没有说明科举制对于思想的禁锢,排除C;科举制并不能扭转尚武轻文风气,排除D。故选A。

2.D

【详解】

结合所学知识可知,原为农民起义军将领的朱温,后投降唐朝,被封为节度使,与其他藩镇联合镇压了黄巢起义;他逐渐控制朝政,陆续兼并了北方的大小割据专力;907年,朱温建立了后梁政权唐朝至此灭亡。因此唐朝灭亡于朱温建立后梁。选项D符合题意;唐朝后期,统治腐朽,宦官专权,藩镇割据的态势越来越严重,导致大规模农民起义,起义军在黄巢的率领下,转战南北,并攻人长安,建立政权,给唐朝统治以致命的打击。选项ABC不是唐朝灭亡的直接原因,不符合题意。故选D。

3.D

【详解】

根据所学,李白被称为诗仙,是盛唐时期的诗人。其诗歌特点是抒发昂扬进取精神,表现蔑视权贵、超凡脱俗的风骨,飘逸洒脱,充满想象力和感染力,浓郁的浪漫主义情怀。故D项正确;杜甫是诗圣,排除A项;BC项两位诗人没有诗仙的称号,排除BC项。故选D。

4.D

【详解】

依据课本所学可知,为了加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治,从605年起,隋炀帝开凿了一条贯穿南北的大运河,大运河以洛阳为中心,北起涿郡,南至余杭,D符合题意;综合上述分析可知ABC项不符,排除。故选择D。

5.B

【详解】

依据所学知识可知唐三彩是唐代彩色釉陶的总称,由于它烧制于唐代,所烧作品用得最多的色彩是黄、绿、白三种颜色,所以被称之为唐三彩。唐三彩在色彩的相互辉映中,显出堂皇富丽的艺术魅力。唐三彩多用于随葬,作为冥器,因为它的胎质松脆,防水性能差,实用性远不如当时已经出现的青瓷和白瓷。但在艺术性却有很大的价值,被称为世界工业珍品。综上所述,B符合题意。排除ACD,故选B。

6.B

【详解】

根据材料和结合所学知识可知,唐太宗执政时期,虚心纳谏,他把敢于进谏的名臣魏征比作自己的一面镜子,B项正确;唐太宗广纳贤才,知人善任,房玄龄善于谋略,排除A;姚崇曾任武后、睿宗、玄宗三朝宰相常兼兵部尚书,排除C;杜如晦敢于决断,排除D。故选B。

7.D

【详解】

根据地图“刘家港,西洋”结合所学知识可知,1405—1433年,郑和的舰队从刘家港出发,先后七次下西洋,到过亚非三十多个国家和地区,最远到达红海沿岸和非洲东海岸。选项D符合题意;选项ABC不符合题意,故选D。

8.B

【详解】

根据材料“以古为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失”及所学可知,唐太宗在位20多年,开创了唐朝的盛世局面。他吸取隋朝速亡的历史教训,勤于政事,虚心纳谏,从善如流。大臣魏征敢于直言,前后进谏200多次。魏征死后,唐太宗痛惜失去一面可以知得失的“镜子”,B项正确;隋文帝、唐玄宗、汉武帝,均不符合题意,排除A、C、D项。故选B项。

【点睛】

9.A

【详解】

依据所学知识可知,唐太宗时期实行开明的民族政策,对归附部族的上层人士授以官禄;对各民族将领不偏不倚、赏罚分明;对内附的少数民族予以与汉人同样的待遇,A项正确;西汉初期奉行无为而治的理念,排除B项;构建严格的考核机制和完善地方行政的规划与题干内容无关,排除CD项。故选A项。

10.C

【详解】

依据所学可知,唐朝后期,统治腐朽,宦官专权,藩镇割据的态势越来越严重,中央已无力控制藩镇。人民赋税沉重,生活困苦,又遇到连年的灾荒,爆发了大规模的起义。起义军在黄巢的领导下,攻入长安,建立政权,给唐朝统治以致命的打击,所以C项符合题意;A项发生在秦朝末年,排除;B项发生在东汉末年,排除;D项发生在明朝末年,排除。故选C。

11.C

【详解】

依据所学可知,唐朝唐玄宗后期,节度使安禄山和部下史思明发动叛乱,史称安史之乱,安史之乱使唐朝由盛转衰,大诗人杜甫亲身经历了安史之乱,所以写下了《垂老别》,故C正确,A错误;黄巢起义是在唐朝末年发生的,在杜甫所处的时期之后,故B错误;安史之乱使唐朝由盛转衰,没有造成唐朝灭亡,故D错误。综上故选C。

12.A

【详解】

根据材料“蕃人旧日不耕犁,相学如今种禾黍”并结合所学知识可知,材料中的蕃指的是吐蕃,吐蕃人很早就生活在青藏高原一带,是现在藏族人的祖先,他们学习唐朝文化。“洛阳家家学胡乐”体现了汉族学习少数民族文化,所以体现了民族融合更进一步,故选A;BCD与材料内容不符,排除。

13.A

【详解】

材料中说明门阀子弟占据的优势并不是先天因素导致,而是后天的竞争。说明科举制的实行有利于社会的公平。故A符合题意;科举制是官方组织的考试,并不是由上层权贵垄断,排除B项;材料没有说明科举制对于思想的禁锢,排除C;科举制并不能扭转尚武轻文风气,排除D。故选A。

14.C

【详解】

依据所学可知,唐朝后期,统治腐朽,宦官专权,藩镇割据的态势越来越严重,中央已无力控制藩镇。人民赋税沉重,生活困苦,又遇到连年的灾荒,爆发了大规模的起义。起义军在黄巢的领导下,攻入长安,建立政权,给唐朝统治以致命的打击,所以C项符合题意;A项发生在秦朝末年,排除;B项发生在东汉末年,排除;D项发生在明朝末年,排除。故选C。

15.A

【详解】

依据所学知识可知,唐太宗时期实行开明的民族政策,对归附部族的上层人士授以官禄;对各民族将领不偏不倚、赏罚分明;对内附的少数民族予以与汉人同样的待遇,A项正确;西汉初期奉行无为而治的理念,排除B项;构建严格的考核机制和完善地方行政的规划与题干内容无关,排除CD项。故选A项。

16.(1)开明的民族政策;唐太宗(李世民);天可汗;汉族;少数民族.

(2)文成公主入吐蕃(藏)或金城公主入吐蕃(藏)

(3)开元盛世;唐玄宗

(4)曲辕犁;筒车。耕作;灌溉。

(1)

材料一“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一”反映的是唐太宗实行的开明的民族政策。材料一中的“中华”指的是汉族;“ 夷狄”指的是少数民族。唐太宗实行开明的民族政策,得到周边各族的拥戴,当时北方和西北地区的各族首领尊奉唐太宗为各族的“天可汗”,意即各族共同的君长。

(2)

唐朝初年,唐太宗派大臣护送文成公主入藏与吐蕃赞普松赞干布成婚,促进了汉藏两族友好关系的发展,维护了和平,密切了双方经济文化交流。后来又有金城公主入藏,唐蕃关系更加密切。

(3)

根据材料二“忆昔开元全盛日”结合所学知识可知,材料反映的是开元盛世,唐玄宗在位的前期,年号为“开元”,当时政治稳定,经济繁荣,国库充盈,民众生活安定,唐朝的国力达到前所未有的强大,进入鼎盛时期,历史上称为“开元盛世”。

(4)

根据图片结合所学知识可知,图一反映的是曲辕犁,用于耕作,图二反映的是筒车,用于灌溉。

【点睛】

17.(1)唐玄宗,诗史。

(2)办法:民族平等,实行开明的民族政策。史实:北方和西北地区的少数民族首领尊奉唐太宗为各族的“天可汗”。

(3)典型事例:“胡风盛行”、玄奘西行、鉴真东渡(任举两个即可)文化特点:博大精深、兼收并蓄、泽被东西……

(1)

根据材料一“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室”,可知是杜甫诗句,诗句的意思的开元全盛时期,连小县城都有上万户人家。农业连年获得丰收,粮食装满了公家和私人的仓库,人民生活十分富裕。唐玄宗在位的前期,年号为“开元”。因此该诗人生活在唐朝唐玄宗在位时期,他的诗被后人称誉为诗史。

(2)

根据材料二,结合所学知识可知,唐太宗实行开明的民族政策,得到周边各族的拥戴,当时北方和西北地区的各族首领尊奉唐太宗为各族的“天可汗”,意即各族共同的君主。因此唐太宗处理民族关系的“成熟办法”,是民族平等,实行开明的民族政策。唐太宗“赢得了他们的爱戴”的史实,如北方和西北地区的少数民族首领尊奉唐太宗为各族的“天可汗”。

(3)

结合所学知识可知,唐太宗贞观年间,玄奘历尽艰辛,西行天竺学习佛法。玄奘的见闻,由弟子整理成书《大唐西域记》是研究中外交流史的珍贵文献;唐玄宗时期,鉴真东渡日本传授佛法,为日本设计唐招提寺等,为中日文化交流做出杰出贡献。因此两个唐朝中外交流典型事例,如玄奘西行、鉴真东渡。由“唐文化可谓博大精深、兼收并蓄、泽被东西,中国同亚非欧频繁往来,吸收外来文化的优秀成分,域外民族的生活方式、风俗习惯、音乐舞蹈相继传入中原地区,并日益流行”,可知唐文化的特点博大精深、兼收并蓄。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、选择题

1.在唐代,科举出身的官员中,门阀士族的子弟仍然占据优势,但是这种优势并不来自于固有的社会地位,而是来自于后天的竞争。这反映了当时的科举制

A.有利于社会公平 B.仍然由上层权贵垄断

C.禁锢了人们思想 D.扭转了尚武轻文风气

2.唐朝时期,封建社会发展到顶峰。唐朝灭亡于

A.藩镇割据 B.宦官专权 C.黄巢起义 D.朱温建立后梁

3.在众多的唐代诗人中,风格豪迈飘逸,被称为“诗仙”的是

A.杜甫 B.白居易 C.李商隐 D.李白

4.隋朝大运河是古代世界上最长的运河。隋朝大运河的中心、最北端、最南端分别是

A.洛阳、涿郡、江都 B.长安、洛阳、余杭

C.余杭、洛阳、江都 D.洛阳、涿郡、余杭

5.唐朝手工业发达,陶瓷业在唐朝有重要发展,既能证明唐朝陶瓷工艺水平,又能反映当时社会风气,被称为世界工艺珍品的是

A.青花瓷

B.唐三彩

C.冰裂纹瓷器

D.白瓷

6.唐太宗说:“……用人当镜子,可以知道自己的长处和短处。如今他去世了, 我失去了一面镜子啊!”唐太宗所说的他,指的是敢于直言进谏的名臣( )

A.房玄龄 B.魏征 C.姚崇 D.杜如晦

7.历史地图、图表、图示在历史学习中有着重要作用。下图反映的历史史实是

A.唐朝对外交往 B.宋代海外贸易

C.元朝交通发达 D.郑和下西洋

8.认为“以古为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失”的封建帝王是

A.隋文帝 B.唐太宗 C.唐玄宗 D.汉武帝

9.唐太宗对归附部族的上层人士授以官禄;对各民族将领不偏不倚、赏罚分明;对内附的少数民族予以与汉人同样的待遇。这表明唐太宗

A.实行开明的民族政策 B.奉行无为而治的理念

C.构建严格的考核机制 D.完善地方行政的规划

10.他曾发布檄文,指斥宦官当政,纲纪紊乱,并宣布要“洗涤朝廷”,为民除害,受到民众拥护,队伍发展迅速。沉重打击了唐朝统治的农民起义是( )

A.陈胜、吴广起义 B.黄巾起义

C.黄巢起义 D.李自成起义

11.“万国尽征伐。烽火被冈峦。积尸草木腥,流血川原丹。”这是杜甫在《垂老别》一诗中描绘的安史之乱造成的惨状。下列关于这一事件说法准确的是

A.发生在唐太宗时期 B.引发了黄巢起义

C.导致唐朝由盛转衰 D.造成了唐朝灭亡

12.唐朝诗人王建在《凉州行》中写道:“蕃人旧日不耕犁,相学如今种禾黍……城头山鸡鸣角角,洛阳家家学胡乐。”诗歌反映了当时的唐朝

A.民族之间的交融 B.商业贸易的繁荣 C.对外交往的频繁 D.农业技术的发达

13.在唐代,科举出身的官员中,门阀士族的子弟仍然占据优势,但是这种优势并不来自于固有的社会地位,而是来自于后天的竞争。这反映了当时的科举制

A.有利于社会公平 B.仍然由上层权贵垄断

C.禁锢了人们思想 D.扭转了尚武轻文风气

14.他曾发布檄文,指斥宦官当政,纲纪紊乱,并宣布要“洗涤朝廷”,为民除害,受到民众拥护,队伍发展迅速。沉重打击了唐朝统治的农民起义是( )

A.陈胜、吴广起义 B.黄巾起义

C.黄巢起义 D.李自成起义

15.唐太宗对归附部族的上层人士授以官禄;对各民族将领不偏不倚、赏罚分明;对内附的少数民族予以与汉人同样的待遇。这表明唐太宗

A.实行开明的民族政策 B.奉行无为而治的理念

C.构建严格的考核机制 D.完善地方行政的规划

二、综合题

16.阅读下列材料:

材料一:自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。

(1)材料一体现了唐朝实行怎样的民族政策?与唐朝历史上哪位著名皇帝有关?他被北方少数民族尊称为什么?材料一中的“中华”,“ 夷狄”分别指的是什么?

(2)试举一例唐与吐蕃友好交往的史实?

材料二:忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。九州道路无豺虎,远行不劳吉日出。

——唐杜甫《忆昔》

(3)材料二中的唐诗描写了哪一盛世景象?当时的统治者是谁?

材料三: 农业工具的创新极大地促进了生产的发展。见下图

(4)图一、图二的新农具分别是什么?分别有何用途?

17.阅读下列材料,回答问题。

材料一 忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。九州道路无豺虎,远行不劳吉日出。齐纨鲁缟车班班,男耕女桑不相失。

——唐·杜甫《忆昔二首》

材料二 唐太宗处理民族关系方面有一套比较成熟的办法。最为重要的一点就是对他们真心相待,与他们建立了深厚感情,赢得了他们的爱戴。他与少数民族上层人物建立了亦君亦友的关系,既是国君,又是朋友。由此保证了民族关系良性运行。

——摘编自崔明德《中国民族关系十讲》

材料三 唐朝先进的经济、文化具有巨大的吸引力,使得当时的中外交流出现了盛况空前的局面。唐文化可谓博大精深、兼收并蓄、泽被东西,中国同亚非欧频繁往来,吸收外来文化的优秀成分,域外民族的生活方式、风俗习惯、音乐舞蹈相继传入中原地区,并日益流行,出现了“胡风盛行”的景象。玄奘西行带回大量佛经,他口述的《大唐西域记》成为研究天竺等地区的宝贵资料;鉴真东渡对日本社会的发展作出了重要贡献。

——摘编自《中国历史》七年级下册

(1)据材料一指出该诗人生活在唐朝哪位皇帝在位时期,他的诗被后人称誉为什么?

(2)阅读材料二,据所学知识指出唐太宗处理民族关系的“成熟办法”。举出唐太宗“赢得了他们的爱戴”的史实。

(3)举出两个唐朝中外交流典型事例。根据材料三,用简洁的语言概括唐文化的特点。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.A

【详解】

材料中说明门阀子弟占据的优势并不是先天因素导致,而是后天的竞争。说明科举制的实行有利于社会的公平。故A符合题意;科举制是官方组织的考试,并不是由上层权贵垄断,排除B项;材料没有说明科举制对于思想的禁锢,排除C;科举制并不能扭转尚武轻文风气,排除D。故选A。

2.D

【详解】

结合所学知识可知,原为农民起义军将领的朱温,后投降唐朝,被封为节度使,与其他藩镇联合镇压了黄巢起义;他逐渐控制朝政,陆续兼并了北方的大小割据专力;907年,朱温建立了后梁政权唐朝至此灭亡。因此唐朝灭亡于朱温建立后梁。选项D符合题意;唐朝后期,统治腐朽,宦官专权,藩镇割据的态势越来越严重,导致大规模农民起义,起义军在黄巢的率领下,转战南北,并攻人长安,建立政权,给唐朝统治以致命的打击。选项ABC不是唐朝灭亡的直接原因,不符合题意。故选D。

3.D

【详解】

根据所学,李白被称为诗仙,是盛唐时期的诗人。其诗歌特点是抒发昂扬进取精神,表现蔑视权贵、超凡脱俗的风骨,飘逸洒脱,充满想象力和感染力,浓郁的浪漫主义情怀。故D项正确;杜甫是诗圣,排除A项;BC项两位诗人没有诗仙的称号,排除BC项。故选D。

4.D

【详解】

依据课本所学可知,为了加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治,从605年起,隋炀帝开凿了一条贯穿南北的大运河,大运河以洛阳为中心,北起涿郡,南至余杭,D符合题意;综合上述分析可知ABC项不符,排除。故选择D。

5.B

【详解】

依据所学知识可知唐三彩是唐代彩色釉陶的总称,由于它烧制于唐代,所烧作品用得最多的色彩是黄、绿、白三种颜色,所以被称之为唐三彩。唐三彩在色彩的相互辉映中,显出堂皇富丽的艺术魅力。唐三彩多用于随葬,作为冥器,因为它的胎质松脆,防水性能差,实用性远不如当时已经出现的青瓷和白瓷。但在艺术性却有很大的价值,被称为世界工业珍品。综上所述,B符合题意。排除ACD,故选B。

6.B

【详解】

根据材料和结合所学知识可知,唐太宗执政时期,虚心纳谏,他把敢于进谏的名臣魏征比作自己的一面镜子,B项正确;唐太宗广纳贤才,知人善任,房玄龄善于谋略,排除A;姚崇曾任武后、睿宗、玄宗三朝宰相常兼兵部尚书,排除C;杜如晦敢于决断,排除D。故选B。

7.D

【详解】

根据地图“刘家港,西洋”结合所学知识可知,1405—1433年,郑和的舰队从刘家港出发,先后七次下西洋,到过亚非三十多个国家和地区,最远到达红海沿岸和非洲东海岸。选项D符合题意;选项ABC不符合题意,故选D。

8.B

【详解】

根据材料“以古为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失”及所学可知,唐太宗在位20多年,开创了唐朝的盛世局面。他吸取隋朝速亡的历史教训,勤于政事,虚心纳谏,从善如流。大臣魏征敢于直言,前后进谏200多次。魏征死后,唐太宗痛惜失去一面可以知得失的“镜子”,B项正确;隋文帝、唐玄宗、汉武帝,均不符合题意,排除A、C、D项。故选B项。

【点睛】

9.A

【详解】

依据所学知识可知,唐太宗时期实行开明的民族政策,对归附部族的上层人士授以官禄;对各民族将领不偏不倚、赏罚分明;对内附的少数民族予以与汉人同样的待遇,A项正确;西汉初期奉行无为而治的理念,排除B项;构建严格的考核机制和完善地方行政的规划与题干内容无关,排除CD项。故选A项。

10.C

【详解】

依据所学可知,唐朝后期,统治腐朽,宦官专权,藩镇割据的态势越来越严重,中央已无力控制藩镇。人民赋税沉重,生活困苦,又遇到连年的灾荒,爆发了大规模的起义。起义军在黄巢的领导下,攻入长安,建立政权,给唐朝统治以致命的打击,所以C项符合题意;A项发生在秦朝末年,排除;B项发生在东汉末年,排除;D项发生在明朝末年,排除。故选C。

11.C

【详解】

依据所学可知,唐朝唐玄宗后期,节度使安禄山和部下史思明发动叛乱,史称安史之乱,安史之乱使唐朝由盛转衰,大诗人杜甫亲身经历了安史之乱,所以写下了《垂老别》,故C正确,A错误;黄巢起义是在唐朝末年发生的,在杜甫所处的时期之后,故B错误;安史之乱使唐朝由盛转衰,没有造成唐朝灭亡,故D错误。综上故选C。

12.A

【详解】

根据材料“蕃人旧日不耕犁,相学如今种禾黍”并结合所学知识可知,材料中的蕃指的是吐蕃,吐蕃人很早就生活在青藏高原一带,是现在藏族人的祖先,他们学习唐朝文化。“洛阳家家学胡乐”体现了汉族学习少数民族文化,所以体现了民族融合更进一步,故选A;BCD与材料内容不符,排除。

13.A

【详解】

材料中说明门阀子弟占据的优势并不是先天因素导致,而是后天的竞争。说明科举制的实行有利于社会的公平。故A符合题意;科举制是官方组织的考试,并不是由上层权贵垄断,排除B项;材料没有说明科举制对于思想的禁锢,排除C;科举制并不能扭转尚武轻文风气,排除D。故选A。

14.C

【详解】

依据所学可知,唐朝后期,统治腐朽,宦官专权,藩镇割据的态势越来越严重,中央已无力控制藩镇。人民赋税沉重,生活困苦,又遇到连年的灾荒,爆发了大规模的起义。起义军在黄巢的领导下,攻入长安,建立政权,给唐朝统治以致命的打击,所以C项符合题意;A项发生在秦朝末年,排除;B项发生在东汉末年,排除;D项发生在明朝末年,排除。故选C。

15.A

【详解】

依据所学知识可知,唐太宗时期实行开明的民族政策,对归附部族的上层人士授以官禄;对各民族将领不偏不倚、赏罚分明;对内附的少数民族予以与汉人同样的待遇,A项正确;西汉初期奉行无为而治的理念,排除B项;构建严格的考核机制和完善地方行政的规划与题干内容无关,排除CD项。故选A项。

16.(1)开明的民族政策;唐太宗(李世民);天可汗;汉族;少数民族.

(2)文成公主入吐蕃(藏)或金城公主入吐蕃(藏)

(3)开元盛世;唐玄宗

(4)曲辕犁;筒车。耕作;灌溉。

(1)

材料一“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一”反映的是唐太宗实行的开明的民族政策。材料一中的“中华”指的是汉族;“ 夷狄”指的是少数民族。唐太宗实行开明的民族政策,得到周边各族的拥戴,当时北方和西北地区的各族首领尊奉唐太宗为各族的“天可汗”,意即各族共同的君长。

(2)

唐朝初年,唐太宗派大臣护送文成公主入藏与吐蕃赞普松赞干布成婚,促进了汉藏两族友好关系的发展,维护了和平,密切了双方经济文化交流。后来又有金城公主入藏,唐蕃关系更加密切。

(3)

根据材料二“忆昔开元全盛日”结合所学知识可知,材料反映的是开元盛世,唐玄宗在位的前期,年号为“开元”,当时政治稳定,经济繁荣,国库充盈,民众生活安定,唐朝的国力达到前所未有的强大,进入鼎盛时期,历史上称为“开元盛世”。

(4)

根据图片结合所学知识可知,图一反映的是曲辕犁,用于耕作,图二反映的是筒车,用于灌溉。

【点睛】

17.(1)唐玄宗,诗史。

(2)办法:民族平等,实行开明的民族政策。史实:北方和西北地区的少数民族首领尊奉唐太宗为各族的“天可汗”。

(3)典型事例:“胡风盛行”、玄奘西行、鉴真东渡(任举两个即可)文化特点:博大精深、兼收并蓄、泽被东西……

(1)

根据材料一“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室”,可知是杜甫诗句,诗句的意思的开元全盛时期,连小县城都有上万户人家。农业连年获得丰收,粮食装满了公家和私人的仓库,人民生活十分富裕。唐玄宗在位的前期,年号为“开元”。因此该诗人生活在唐朝唐玄宗在位时期,他的诗被后人称誉为诗史。

(2)

根据材料二,结合所学知识可知,唐太宗实行开明的民族政策,得到周边各族的拥戴,当时北方和西北地区的各族首领尊奉唐太宗为各族的“天可汗”,意即各族共同的君主。因此唐太宗处理民族关系的“成熟办法”,是民族平等,实行开明的民族政策。唐太宗“赢得了他们的爱戴”的史实,如北方和西北地区的少数民族首领尊奉唐太宗为各族的“天可汗”。

(3)

结合所学知识可知,唐太宗贞观年间,玄奘历尽艰辛,西行天竺学习佛法。玄奘的见闻,由弟子整理成书《大唐西域记》是研究中外交流史的珍贵文献;唐玄宗时期,鉴真东渡日本传授佛法,为日本设计唐招提寺等,为中日文化交流做出杰出贡献。因此两个唐朝中外交流典型事例,如玄奘西行、鉴真东渡。由“唐文化可谓博大精深、兼收并蓄、泽被东西,中国同亚非欧频繁往来,吸收外来文化的优秀成分,域外民族的生活方式、风俗习惯、音乐舞蹈相继传入中原地区,并日益流行”,可知唐文化的特点博大精深、兼收并蓄。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源