7.1《一个消逝了的山村》课件(27张PPT)2021-2022学年高中语文统编版选择性必修下册

文档属性

| 名称 | 7.1《一个消逝了的山村》课件(27张PPT)2021-2022学年高中语文统编版选择性必修下册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-04-15 07:42:45 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

一个消逝了的山村

学习目标

语言建构与运用:

品读文章,涵泳主旨,品味文中蕴含的哲思之美;

思维发展与提升:

梳理文中景、物、情的关系;

审美鉴赏与创造:

学会鉴赏有深刻含义的句子;

文化传承与理解:

深入领会文章深沉的文化底蕴,

体会作者珍爱自然、珍爱生命、共创美好家园的思想感情。

冯至(1905—1993),现代著名诗人、学者。原名冯承植,河北涿县人。

1921年考入北京大学,1923年后受到新文化运动的影响开始发表新诗。1927年4月出版第一部诗集《昨日之歌》,1929年8月出版第二部诗集《北游及其他》,记录自己大学毕业后的哈尔滨教书生活。1930年赴德国留学其间受到德语诗人里尔克的影响。五年后获得哲学博士学位,返回战时偏安的昆明任教于西南联大外语系。

1941年,他创作了一组后来结集为《十四行集》的诗作,影响甚大。作为诗人的冯至,与卞之琳一起被认为是中国新诗史上的现代派大家。鲁迅曾称赞他是“中国最为杰出的抒情诗人”,朱自清曾以其“诗里耐人沉思的理,和情景交融成一片的理”,对他的《十四行集》做出了很好的总结。

知人论世

1936年7月同济大学聘冯至任教授兼附中主任,不久其妻子姚可崑带着女儿冯姚平来到上海。姚可崑在同济大学附设高级职业学校教德文。虽然他们在这里结交了一些很要好的朋友和学生,但繁琐的行政工作、复杂的人事纠纷使冯至烦恼,特别是派系斗争更令他厌恶,所以坚决要离开同济。冯至1938年随同济大学搬迁到昆明,第二年8月他就辞去同济大学的工作到西南联合大学任外国语文学系德语教授。

1941年,为了躲避空袭,冯至携全家搬进昆明附近的杨家山林场,寄居于茅屋之中。每星期进城两次去教课,十五里的路程,走去走回。此处远离尘嚣,风物原始,自然界的一切本真地显露出来,无时无刻不在跟人对话。茅屋时期是冯至一生中最沉渊于自然和玄思的时期,他一生中最珍爱的三部书:诗集《十四行集》、散文集《山水》及小说《伍子胥》,都是在林场茅屋中诞生的。

知人论世

一个消逝了的山村

冯至

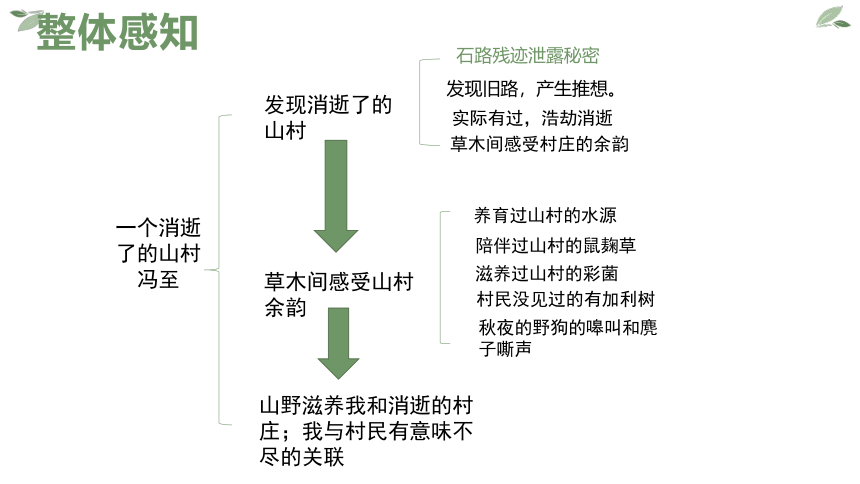

发现消逝了的山村

石路残迹泄露秘密

发现旧路,产生推想。

实际有过,浩劫消逝

草木间感受村庄的余韵

养育过山村的水源

草木间感受山村余韵

山野滋养我和消逝的村庄;我与村民有意味不尽的关联

陪伴过山村的鼠麹草

滋养过山村的彩菌

村民没见过的有加利树

秋夜的野狗的嗥叫和麂子嘶声

整体感知

整体感知

作者描绘了哪些风物作为感怀的载体?

眼前小溪、鼠麴草、彩菌、有加利树、野狗、鹿子。

研读课文

自然风物 联想 情丝(感悟)

有加利树

彩菌

麂子

野狗

景物 联想 情丝(感悟)

小溪 曾养育昔日的人们 人类声息相通

鼠麹草 少女、村庄 生命的宁静之美

彩菌 滋养过山村里的人 生命的美好

有加利树 严峻的圣者 生命的渺小

野狗 海上的飓风 寒带的雪潮 生命对于疾苦的恐惧

麂子 幻境 生命的庄严与神圣

村

山

人类历史短暂,而大自然永恒

人类的历史演变了几千年,它们却在人类以外,不起一些变化,千百年如一日,默默地对着永恒。

人类历史的兴衰,多因人事

在七十年前,云南省的大部分,经过一场浩劫,回、

汉互相仇杀,有多少村庄城镇在这时衰落了。

在风雨如晦的时刻,我踏着那村里的人们也踏过的土地,觉得彼此相隔虽然将及一世纪,但在生命的深处,却和他们有着意味不尽的关连。

自然是美好的,值得我们珍惜

作者在写泉水、鼠麴草、菌子等事物时,充分表现出自然多姿多彩的美好,值得我们珍惜。

自然滋养人类,人类应该懂得敬畏、感恩自然

泉水滋养了当时的山村和现在的我们;菌子“也滋养过那山村里的人们的身体和儿童的幻想”。

自然滋养人类,人类声息相通,人与自然、人与人应该和平共处

两三年来,这一切,给我的生命许多滋养。但我相信它们也曾以同样的坦白和恩惠对待那消逝了的村庄。这些风物,好像至今还在述说它的运命。

①实质意义上的山村已然消逝,但在作者勾勒了一个充满生命活力和原始野性的山村意境,人和动物生活在自然之中彼此相通相息和谐共处。曾经的那些自然景象并没有随着历史和人事的变迁而消逝,依然在无声地诉说着山村曾经的存在及辉煌,可以说山村仍然没有消逝。

②作者对这个消逝了的山村富有情感色彩的想象和描述,将山村的质朴和原始融合大自然的至性常情,使之鲜活地重现在、历史的舞台上,蕴含着丰富的内涵,给人深刻的震撼。

文章标题为“一个消逝了的山村”,那么,村庄真的消逝了吗 结合文意谈谈你的理解。

Q:

文章选取了一个已经消逝了的山村的自然风物,加上作者丰富的想象,把一个山村的过去和现在呈现在读者面前,赋予对自然、对人生的独特感悟,抒发作者对滋养自己的美好家园的热爱之情,表达作者珍爱自然、珍爱生命、珍爱和平以及共创和平家园的美好愿望。

PPT模板 http:///moban/

季羡林称誉冯至的散文“含蓄、飘逸、简明、生动,而且诗意盎然”。

李广田曾对冯至的散文做出过很高的评价:“又如冯至先生,他近年来写了若干散文,实在都是诗的,那么明净,那么含蓄,在平凡事物中见出崇高,在朴素文字中见出华美,实在是散文中的精品。”

司马长风在《中国新文学史》这样评价冯至:“无论文字的功力和火候,情趣的广度和深度,冯至都算得上是收获期最伟大的散文家。”

我在那条路上走时,好像是走着两条道路,一条路引我走近山居,另一条路是引我走到过去。

一条路通向现实,一条路连接历史,小山村是连接点,在小山村里,我们能督导一切。

我深深理解了古人一首情诗里的句子:“日日思君不见君,共饮长江水。”

引用诗句使文章富有文采,增添了文章的文化底蕴。这两句诗表明人和人之间,不管是时间或空间把他们隔离得有多么远,彼此的生命都有声息相通的地方。

在夕阳里一座山丘的顶上,坐着一个村女,她聚精会神地在那里缝什么,一任她的羊在远远近近的山坡上吃草,四面是山,四面是树,她从不抬起头来张望一下,陪伴着她的是一丛一丛的鼠曲从杂草中露出头来。

少女从形象到品质都像鼠麹草,如鼠麹草一般谦虚、纯洁、美好而坚强,小小的生命舍弃了浮夸,但默默担负着一个大宇宙的全部秘密。

我看见这幅图像,觉得我随身带来的纷扰都变成深秋的黄叶,自然而然地凋落了。

山村的宁静能让人消除尘世的纷扰,回归到生命的宁静。谦虚、纯洁、坚强的小草,质朴的村女,让作者知道一个小生命是怎样鄙弃了一切浮华,孑然一身担当者一个大宇宙。作者在这种联想中感悟到生命的真谛。

这两句话在句式上有何特点?达到了怎样的表达效果?

先散后整,句式长短不一,自由活泼生动语气平和舒缓。

①第一句是长句又是散句,长句使得句子表意严密细致,内容丰富,把“我”爱花朵,这些花朵是由叶子演变成的,花朵上面有白色的茸毛以及花朵掺杂在乱草中间多重信息巧妙糅合,自然流畅。散句则使表达灵活而有变化。

②第二句是短句及整句,运用了拟人修辞,通过对比的方式把鼠麴草的纯洁坚强有力地凸显出来。句式短小精练,对称整齐,简洁明快,朗朗上口,富有节奏感。

我爱它那从叶子演变成的,有白色茸毛的花朵,谦虚地掺杂在乱草的中间。但是在这谦虚里没有卑躬,只有纯洁,没有矜持,只有坚强。

①联想想象。运用想象塑造了一个宁静幽远的画面,如同一幅清新淡雅的国画,生动形象地渲染了人物和环境的自然和谐,诗意盎然。

②动静结合。通过对那纯洁而坚强的装饰着山坡的从杂草中露出头来的鼠麴草、那无忧无虑聚精会神的村女、涌动在“四面是山,四面是树”的旷野中羊群的描绘,使画面动静结合,呈现出鲜明生动的视觉效果,可视感很强。

文章第六段用细腻的笔触勾勒出一幅最能体现宁静之美的村女放羊图,试分析作者是如何描绘的。

①运用了比喻和排比修辞,形象地描绘了太阳出来后,草间的菌子色彩斑斓的颜色和旺盛的生命力。

②着重运用了丰富的色彩形容词“红” “青” “褐”“白”“赭”“靛蓝”等,把着色明丽的色彩因素置于描写的焦点上,通过色彩的搭配加强了画面的视觉效果,营造了一种色彩的“热闹”。而且还赋予彩菌生命的力量:人们的采菌活动是一种热闹,但热闹之中各人有各人的世界。

第七段中,作者运用了哪些手法来描绘热闹生气的雨后采菌图?请简要分析。

一棵老树

冯至

我们搬到这里来时,所遇见的第一个人是一个放牛的老人。他坐在门前的一块石墩上,两眼模糊,望着一头水牛在山坡上吃草。

老人的生活从未有过变动。若有,就算是水牛生小牛的那一天了。他每天放牛回来,有时附带着抱回一束柴,这天,却和看山的少年共同抱着一头小牛进来了。他的表情仍然是那样呆滞,但是举动里略微露出了几分敏捷。他把小牛放在棚外,在很短的时间内把那许久不曾打扫过的牛棚打扫得干干净净,铺上焦黄的干草,把小牛放在干草上。他不说话,但是这番工作无形中泄露出一些他久已消逝了的过去。他把小牛安置好了不久,在山坡上生过小牛的老牛也蹒蹒跚跚地走回来了。此后老牛的身后多了一头小牛。他呢,经过一番所谓兴奋后,好像眼前并没有增加什么。

一天下午,老牛不知为什么忽然不爱走动了,老人举起鞭子,它略微走几步,又停住了。他在它面前堆些青草,它只嗅一嗅,并不吃。旁边的工人都说牛病了,到处找万金油,他却一人坐在一边,把上衣脱下来晒太阳。他没有露出一点慌张的神色,这类事他似乎已经经历过好几次,反正老牛死了还有小牛。两盒万金油给牛舔下去后,牛显出来一度的活泼,随后更没有精神了。山上的人赶快趁着它未死的时候把它抬到山下的村庄里去。老人目送几个人想尽方法把这病牛牵走,并不带一点悲伤。他抽完了一袋烟,又赶着小牛出去了。他看这小牛和未生小牛以前的那头老牛一样,因为他自从开始放牛以来,已经更换过好几头牛,但在他看来,仿佛从头到了,只是一头,并无所谓更换。

可是这老人面前的不变终于起了变化。今年初夏的雨水分外少,山下村庄里种的秧苗都快老了,还是不能插,没有一个人不在盼望云。早晨虽然是阴云密布,但是一到中午云便散开了,这样持续了好些天。有些地方在禁屠求雨,因为离湖边较远的地方,已经呈现出几分旱象。一天上午,连云也没有了,太阳照焦一切,这是昆明少有的热天气。老人和平素一样,吃完午饭,就赶着牛出去了。大家正热得疲惫,尽想着午睡的时候,寂静的林场院子里吹来一阵凉风。这时云从西北方向上来了,转瞬间阴云密布,大雨如注。雨,持续了三个钟头,山上的雨水顺着枯竭了许久的小沟往下流。

雨止了,院子里明亮起来,被雨阻住的鸟儿渐渐离开它们避雨的地方飞回巢里去,这时那老人也牵着小牛回来了。人和牛都是一样湿淋淋的,神情沮丧,好像飓风掠过的海滨渔村,全身都是凌乱。老人把牛放在雨后的阳光里,自己走到厨房里去烘干他那只有一身的衣裤。人们乱哄哄的,仍然没有人理会他们。等到老人把衣服烘干再走出来时,小牛伏在地上已经不能动了。这只有几个月的小生命,担不起这次宇宙的暴力,被骤雨激死了。

老牛病死,小牛被淋死,主人有些凄然。考虑结果,暂时不买新牛,山上种菜不多,耕地时可以到附近佃户家里去借。所成问题的,是这老人如何安置。他现在什么事也不能做了,主人经过长时间的踌躇,又感念他在这里工作了几十年,只好给他一些养老费,送他回家去。

家?不但旁人听了有些惊愕,就是老人自己也会觉得惊奇。他在这里有几十年了,像是生了根,至于家,早已变成一个遥远、生疏、再也难以想象的处所了。他再也没有勇气回到那生疏的地方,那里有他的孙儿孙媳,但是他久已记不得他们是什么面貌、什么声音、什么样的人。人们叫他走,说是回家,在他看来,这好比一次远征。他这样大的年纪,哪里经得起一次远征呢。他一天挪过一天,怎样催他,他也不动,事实上他也不知应该往哪个方向走去。最后主人派了两个工人,替他夹着那条仅有的破被送他——他在后边没精打采,像个小孩子学步一般,一步一颠地离开了这座山,和这山上的鸡、犬、木、石。

又过了几天,门外的狗在叫,门前呆呆地站着一个年轻的农夫,他说:“祖父回到家里,不知为什么,也不说,也不笑,夜里也不睡,只是睁着眼坐着。前晚糊里糊涂地死去了。”这如同一棵老树,被移植到另外一个地带,水土不宜,死了。

在山上两年的工夫,我没有同他谈过一句话,他也不知我是哪里来的人。我想,假如小牛不被冷雨淋死,他还会继续在这山上生长着,一年一年地下去,忘却了死亡。

课堂总结

好散文归结为三个因素:情、知、文。情即感情、真情,知即知识、学养,文就是独特的个性文字和与别人不一样的表达方式。冯至的散文就体现了这一美学特点,行文如行云流水,自然有致,笔随意转,舒卷自如;诚挚坦白,抒情性强。作者曾说过:“人不能为了无谓的喧嚣,而忘却生命的根蒂,要在寂寞中,在对草木鸟兽的观察中体验人生的意义。”

谢谢观看

一个消逝了的山村

学习目标

语言建构与运用:

品读文章,涵泳主旨,品味文中蕴含的哲思之美;

思维发展与提升:

梳理文中景、物、情的关系;

审美鉴赏与创造:

学会鉴赏有深刻含义的句子;

文化传承与理解:

深入领会文章深沉的文化底蕴,

体会作者珍爱自然、珍爱生命、共创美好家园的思想感情。

冯至(1905—1993),现代著名诗人、学者。原名冯承植,河北涿县人。

1921年考入北京大学,1923年后受到新文化运动的影响开始发表新诗。1927年4月出版第一部诗集《昨日之歌》,1929年8月出版第二部诗集《北游及其他》,记录自己大学毕业后的哈尔滨教书生活。1930年赴德国留学其间受到德语诗人里尔克的影响。五年后获得哲学博士学位,返回战时偏安的昆明任教于西南联大外语系。

1941年,他创作了一组后来结集为《十四行集》的诗作,影响甚大。作为诗人的冯至,与卞之琳一起被认为是中国新诗史上的现代派大家。鲁迅曾称赞他是“中国最为杰出的抒情诗人”,朱自清曾以其“诗里耐人沉思的理,和情景交融成一片的理”,对他的《十四行集》做出了很好的总结。

知人论世

1936年7月同济大学聘冯至任教授兼附中主任,不久其妻子姚可崑带着女儿冯姚平来到上海。姚可崑在同济大学附设高级职业学校教德文。虽然他们在这里结交了一些很要好的朋友和学生,但繁琐的行政工作、复杂的人事纠纷使冯至烦恼,特别是派系斗争更令他厌恶,所以坚决要离开同济。冯至1938年随同济大学搬迁到昆明,第二年8月他就辞去同济大学的工作到西南联合大学任外国语文学系德语教授。

1941年,为了躲避空袭,冯至携全家搬进昆明附近的杨家山林场,寄居于茅屋之中。每星期进城两次去教课,十五里的路程,走去走回。此处远离尘嚣,风物原始,自然界的一切本真地显露出来,无时无刻不在跟人对话。茅屋时期是冯至一生中最沉渊于自然和玄思的时期,他一生中最珍爱的三部书:诗集《十四行集》、散文集《山水》及小说《伍子胥》,都是在林场茅屋中诞生的。

知人论世

一个消逝了的山村

冯至

发现消逝了的山村

石路残迹泄露秘密

发现旧路,产生推想。

实际有过,浩劫消逝

草木间感受村庄的余韵

养育过山村的水源

草木间感受山村余韵

山野滋养我和消逝的村庄;我与村民有意味不尽的关联

陪伴过山村的鼠麹草

滋养过山村的彩菌

村民没见过的有加利树

秋夜的野狗的嗥叫和麂子嘶声

整体感知

整体感知

作者描绘了哪些风物作为感怀的载体?

眼前小溪、鼠麴草、彩菌、有加利树、野狗、鹿子。

研读课文

自然风物 联想 情丝(感悟)

有加利树

彩菌

麂子

野狗

景物 联想 情丝(感悟)

小溪 曾养育昔日的人们 人类声息相通

鼠麹草 少女、村庄 生命的宁静之美

彩菌 滋养过山村里的人 生命的美好

有加利树 严峻的圣者 生命的渺小

野狗 海上的飓风 寒带的雪潮 生命对于疾苦的恐惧

麂子 幻境 生命的庄严与神圣

村

山

人类历史短暂,而大自然永恒

人类的历史演变了几千年,它们却在人类以外,不起一些变化,千百年如一日,默默地对着永恒。

人类历史的兴衰,多因人事

在七十年前,云南省的大部分,经过一场浩劫,回、

汉互相仇杀,有多少村庄城镇在这时衰落了。

在风雨如晦的时刻,我踏着那村里的人们也踏过的土地,觉得彼此相隔虽然将及一世纪,但在生命的深处,却和他们有着意味不尽的关连。

自然是美好的,值得我们珍惜

作者在写泉水、鼠麴草、菌子等事物时,充分表现出自然多姿多彩的美好,值得我们珍惜。

自然滋养人类,人类应该懂得敬畏、感恩自然

泉水滋养了当时的山村和现在的我们;菌子“也滋养过那山村里的人们的身体和儿童的幻想”。

自然滋养人类,人类声息相通,人与自然、人与人应该和平共处

两三年来,这一切,给我的生命许多滋养。但我相信它们也曾以同样的坦白和恩惠对待那消逝了的村庄。这些风物,好像至今还在述说它的运命。

①实质意义上的山村已然消逝,但在作者勾勒了一个充满生命活力和原始野性的山村意境,人和动物生活在自然之中彼此相通相息和谐共处。曾经的那些自然景象并没有随着历史和人事的变迁而消逝,依然在无声地诉说着山村曾经的存在及辉煌,可以说山村仍然没有消逝。

②作者对这个消逝了的山村富有情感色彩的想象和描述,将山村的质朴和原始融合大自然的至性常情,使之鲜活地重现在、历史的舞台上,蕴含着丰富的内涵,给人深刻的震撼。

文章标题为“一个消逝了的山村”,那么,村庄真的消逝了吗 结合文意谈谈你的理解。

Q:

文章选取了一个已经消逝了的山村的自然风物,加上作者丰富的想象,把一个山村的过去和现在呈现在读者面前,赋予对自然、对人生的独特感悟,抒发作者对滋养自己的美好家园的热爱之情,表达作者珍爱自然、珍爱生命、珍爱和平以及共创和平家园的美好愿望。

PPT模板 http:///moban/

季羡林称誉冯至的散文“含蓄、飘逸、简明、生动,而且诗意盎然”。

李广田曾对冯至的散文做出过很高的评价:“又如冯至先生,他近年来写了若干散文,实在都是诗的,那么明净,那么含蓄,在平凡事物中见出崇高,在朴素文字中见出华美,实在是散文中的精品。”

司马长风在《中国新文学史》这样评价冯至:“无论文字的功力和火候,情趣的广度和深度,冯至都算得上是收获期最伟大的散文家。”

我在那条路上走时,好像是走着两条道路,一条路引我走近山居,另一条路是引我走到过去。

一条路通向现实,一条路连接历史,小山村是连接点,在小山村里,我们能督导一切。

我深深理解了古人一首情诗里的句子:“日日思君不见君,共饮长江水。”

引用诗句使文章富有文采,增添了文章的文化底蕴。这两句诗表明人和人之间,不管是时间或空间把他们隔离得有多么远,彼此的生命都有声息相通的地方。

在夕阳里一座山丘的顶上,坐着一个村女,她聚精会神地在那里缝什么,一任她的羊在远远近近的山坡上吃草,四面是山,四面是树,她从不抬起头来张望一下,陪伴着她的是一丛一丛的鼠曲从杂草中露出头来。

少女从形象到品质都像鼠麹草,如鼠麹草一般谦虚、纯洁、美好而坚强,小小的生命舍弃了浮夸,但默默担负着一个大宇宙的全部秘密。

我看见这幅图像,觉得我随身带来的纷扰都变成深秋的黄叶,自然而然地凋落了。

山村的宁静能让人消除尘世的纷扰,回归到生命的宁静。谦虚、纯洁、坚强的小草,质朴的村女,让作者知道一个小生命是怎样鄙弃了一切浮华,孑然一身担当者一个大宇宙。作者在这种联想中感悟到生命的真谛。

这两句话在句式上有何特点?达到了怎样的表达效果?

先散后整,句式长短不一,自由活泼生动语气平和舒缓。

①第一句是长句又是散句,长句使得句子表意严密细致,内容丰富,把“我”爱花朵,这些花朵是由叶子演变成的,花朵上面有白色的茸毛以及花朵掺杂在乱草中间多重信息巧妙糅合,自然流畅。散句则使表达灵活而有变化。

②第二句是短句及整句,运用了拟人修辞,通过对比的方式把鼠麴草的纯洁坚强有力地凸显出来。句式短小精练,对称整齐,简洁明快,朗朗上口,富有节奏感。

我爱它那从叶子演变成的,有白色茸毛的花朵,谦虚地掺杂在乱草的中间。但是在这谦虚里没有卑躬,只有纯洁,没有矜持,只有坚强。

①联想想象。运用想象塑造了一个宁静幽远的画面,如同一幅清新淡雅的国画,生动形象地渲染了人物和环境的自然和谐,诗意盎然。

②动静结合。通过对那纯洁而坚强的装饰着山坡的从杂草中露出头来的鼠麴草、那无忧无虑聚精会神的村女、涌动在“四面是山,四面是树”的旷野中羊群的描绘,使画面动静结合,呈现出鲜明生动的视觉效果,可视感很强。

文章第六段用细腻的笔触勾勒出一幅最能体现宁静之美的村女放羊图,试分析作者是如何描绘的。

①运用了比喻和排比修辞,形象地描绘了太阳出来后,草间的菌子色彩斑斓的颜色和旺盛的生命力。

②着重运用了丰富的色彩形容词“红” “青” “褐”“白”“赭”“靛蓝”等,把着色明丽的色彩因素置于描写的焦点上,通过色彩的搭配加强了画面的视觉效果,营造了一种色彩的“热闹”。而且还赋予彩菌生命的力量:人们的采菌活动是一种热闹,但热闹之中各人有各人的世界。

第七段中,作者运用了哪些手法来描绘热闹生气的雨后采菌图?请简要分析。

一棵老树

冯至

我们搬到这里来时,所遇见的第一个人是一个放牛的老人。他坐在门前的一块石墩上,两眼模糊,望着一头水牛在山坡上吃草。

老人的生活从未有过变动。若有,就算是水牛生小牛的那一天了。他每天放牛回来,有时附带着抱回一束柴,这天,却和看山的少年共同抱着一头小牛进来了。他的表情仍然是那样呆滞,但是举动里略微露出了几分敏捷。他把小牛放在棚外,在很短的时间内把那许久不曾打扫过的牛棚打扫得干干净净,铺上焦黄的干草,把小牛放在干草上。他不说话,但是这番工作无形中泄露出一些他久已消逝了的过去。他把小牛安置好了不久,在山坡上生过小牛的老牛也蹒蹒跚跚地走回来了。此后老牛的身后多了一头小牛。他呢,经过一番所谓兴奋后,好像眼前并没有增加什么。

一天下午,老牛不知为什么忽然不爱走动了,老人举起鞭子,它略微走几步,又停住了。他在它面前堆些青草,它只嗅一嗅,并不吃。旁边的工人都说牛病了,到处找万金油,他却一人坐在一边,把上衣脱下来晒太阳。他没有露出一点慌张的神色,这类事他似乎已经经历过好几次,反正老牛死了还有小牛。两盒万金油给牛舔下去后,牛显出来一度的活泼,随后更没有精神了。山上的人赶快趁着它未死的时候把它抬到山下的村庄里去。老人目送几个人想尽方法把这病牛牵走,并不带一点悲伤。他抽完了一袋烟,又赶着小牛出去了。他看这小牛和未生小牛以前的那头老牛一样,因为他自从开始放牛以来,已经更换过好几头牛,但在他看来,仿佛从头到了,只是一头,并无所谓更换。

可是这老人面前的不变终于起了变化。今年初夏的雨水分外少,山下村庄里种的秧苗都快老了,还是不能插,没有一个人不在盼望云。早晨虽然是阴云密布,但是一到中午云便散开了,这样持续了好些天。有些地方在禁屠求雨,因为离湖边较远的地方,已经呈现出几分旱象。一天上午,连云也没有了,太阳照焦一切,这是昆明少有的热天气。老人和平素一样,吃完午饭,就赶着牛出去了。大家正热得疲惫,尽想着午睡的时候,寂静的林场院子里吹来一阵凉风。这时云从西北方向上来了,转瞬间阴云密布,大雨如注。雨,持续了三个钟头,山上的雨水顺着枯竭了许久的小沟往下流。

雨止了,院子里明亮起来,被雨阻住的鸟儿渐渐离开它们避雨的地方飞回巢里去,这时那老人也牵着小牛回来了。人和牛都是一样湿淋淋的,神情沮丧,好像飓风掠过的海滨渔村,全身都是凌乱。老人把牛放在雨后的阳光里,自己走到厨房里去烘干他那只有一身的衣裤。人们乱哄哄的,仍然没有人理会他们。等到老人把衣服烘干再走出来时,小牛伏在地上已经不能动了。这只有几个月的小生命,担不起这次宇宙的暴力,被骤雨激死了。

老牛病死,小牛被淋死,主人有些凄然。考虑结果,暂时不买新牛,山上种菜不多,耕地时可以到附近佃户家里去借。所成问题的,是这老人如何安置。他现在什么事也不能做了,主人经过长时间的踌躇,又感念他在这里工作了几十年,只好给他一些养老费,送他回家去。

家?不但旁人听了有些惊愕,就是老人自己也会觉得惊奇。他在这里有几十年了,像是生了根,至于家,早已变成一个遥远、生疏、再也难以想象的处所了。他再也没有勇气回到那生疏的地方,那里有他的孙儿孙媳,但是他久已记不得他们是什么面貌、什么声音、什么样的人。人们叫他走,说是回家,在他看来,这好比一次远征。他这样大的年纪,哪里经得起一次远征呢。他一天挪过一天,怎样催他,他也不动,事实上他也不知应该往哪个方向走去。最后主人派了两个工人,替他夹着那条仅有的破被送他——他在后边没精打采,像个小孩子学步一般,一步一颠地离开了这座山,和这山上的鸡、犬、木、石。

又过了几天,门外的狗在叫,门前呆呆地站着一个年轻的农夫,他说:“祖父回到家里,不知为什么,也不说,也不笑,夜里也不睡,只是睁着眼坐着。前晚糊里糊涂地死去了。”这如同一棵老树,被移植到另外一个地带,水土不宜,死了。

在山上两年的工夫,我没有同他谈过一句话,他也不知我是哪里来的人。我想,假如小牛不被冷雨淋死,他还会继续在这山上生长着,一年一年地下去,忘却了死亡。

课堂总结

好散文归结为三个因素:情、知、文。情即感情、真情,知即知识、学养,文就是独特的个性文字和与别人不一样的表达方式。冯至的散文就体现了这一美学特点,行文如行云流水,自然有致,笔随意转,舒卷自如;诚挚坦白,抒情性强。作者曾说过:“人不能为了无谓的喧嚣,而忘却生命的根蒂,要在寂寞中,在对草木鸟兽的观察中体验人生的意义。”

谢谢观看