10.1《兰亭集序》课件(35张PPT)2021-2022学年高中语文统编版选择性必修下册

文档属性

| 名称 | 10.1《兰亭集序》课件(35张PPT)2021-2022学年高中语文统编版选择性必修下册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 90.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-04-15 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

有一个人听说山阴有一位道士养了十几只好鹅,就特地跑到道观去欣赏,并且不惜重金,希望道士把鹅卖给他。但是无论王羲之如何请求,道士就是不肯。后来道士说:“若你帮我写一部《道德经》,我就把鹅送给你。”王羲之听了,非常高兴,说:“这有什么困难,你为何不早说?”立刻进道观写字,完成后才欢欢喜喜地赶着这群鹅回家。

他就是--王羲之

王羲之

兰亭集序

王羲之(303—361),字逸少,琅邪临沂人(今属山东),东晋时期书法家,有“书圣”之称。其书法兼善隶、草、楷、行各体,精研体势,心摹手追,广采众长,备精诸体,冶于一炉,摆脱了汉魏笔风,自成一家,影响深远。风格平和自然,笔势委婉含蓄,遒美健秀。代表作《兰亭集序》被誉为“天下第一行书”。在书法史上,他与其子王献之合称为“二王”。

作者介绍

序

以

帖

传

乎

帖

以

序

传

乎

一

序

一

帖

双

绝

璧

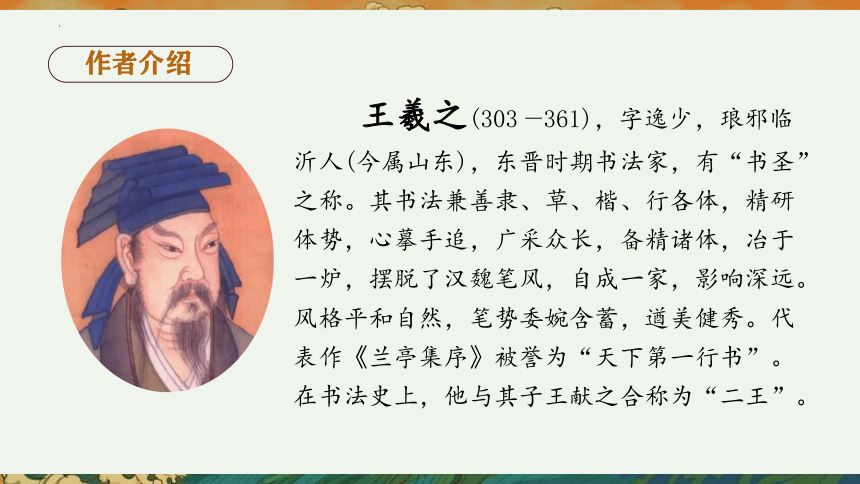

唐人冯承素摹本,北京故宫博物院收藏

《兰亭集序》(神龙本)

《兰亭集序》是一篇序言。

“序言”简称“序”,也叫引言、前言,属实用文体,同“跋”是一类。

其作用在于推荐介绍某人著作或某一材料,说明写作过程、写作目的、主要内容或说明一些同书本有关的事情,帮助读者更好地去阅读或理解。序言,有自己作的,叫“自序”;也有请他人写的,叫“他序”,他序除了介绍著作外,往往还有一些评价的内容。

文体知识

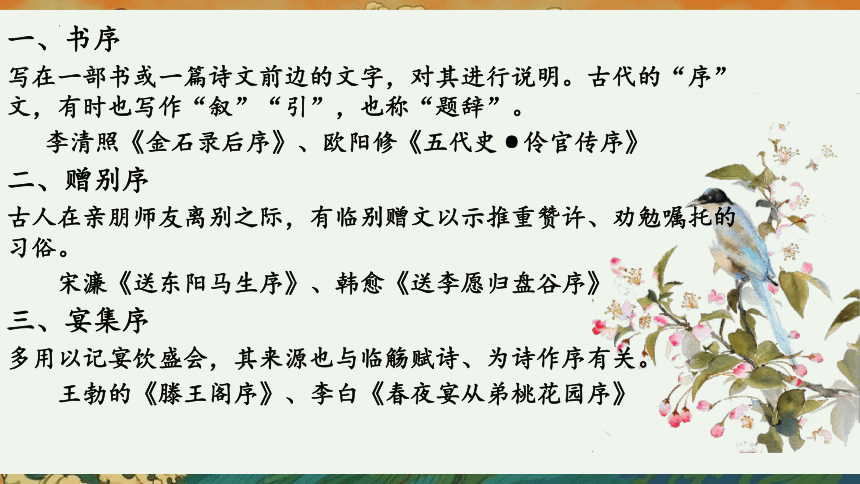

一、书序

写在一部书或一篇诗文前边的文字,对其进行说明。古代的“序”文,有时也写作“叙”“引”,也称“题辞”。

李清照《金石录后序》、欧阳修《五代史·伶官传序》

二、赠别序

古人在亲朋师友离别之际,有临别赠文以示推重赞许、劝勉嘱托的习俗。

宋濂《送东阳马生序》、韩愈《送李愿归盘谷序》

三、宴集序

多用以记宴饮盛会,其来源也与临觞赋诗、为诗作序有关。

王勃的《滕王阁序》、李白《春夜宴从弟桃花园序》

请找出最能表现作者情感的词语。

分组配乐朗诵

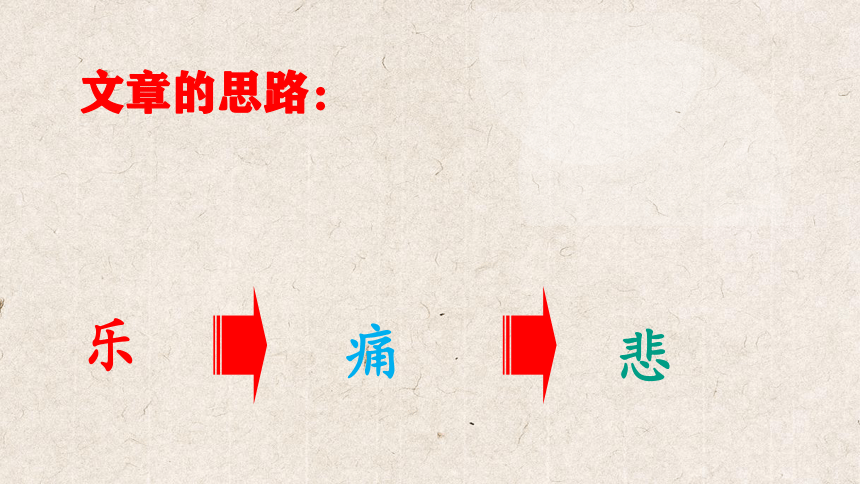

文章的思路:

乐

悲

痛

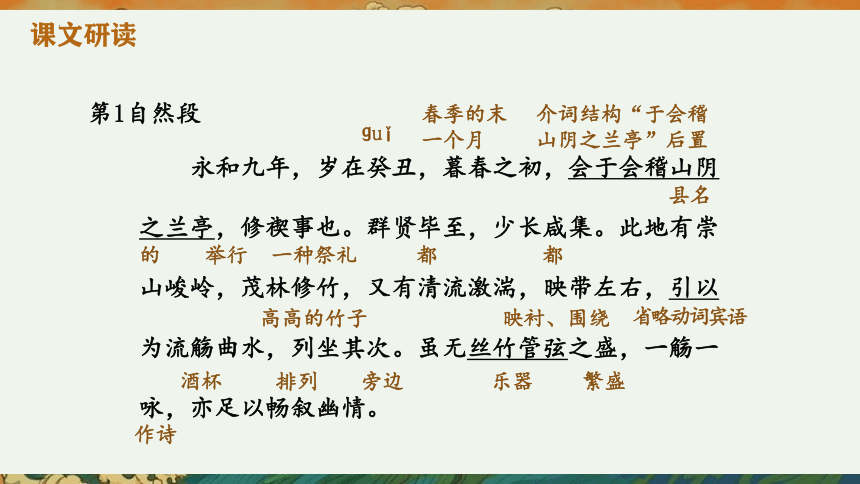

永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

第1自然段

ɡuǐ

介词结构“于会稽山阴之兰亭”后置

春季的末一个月

一种祭礼

高高的竹子

都

县名

映衬、围绕

酒杯

排列

旁边

乐器

繁盛

作诗

省略动词宾语

举行

的

都

课文研读

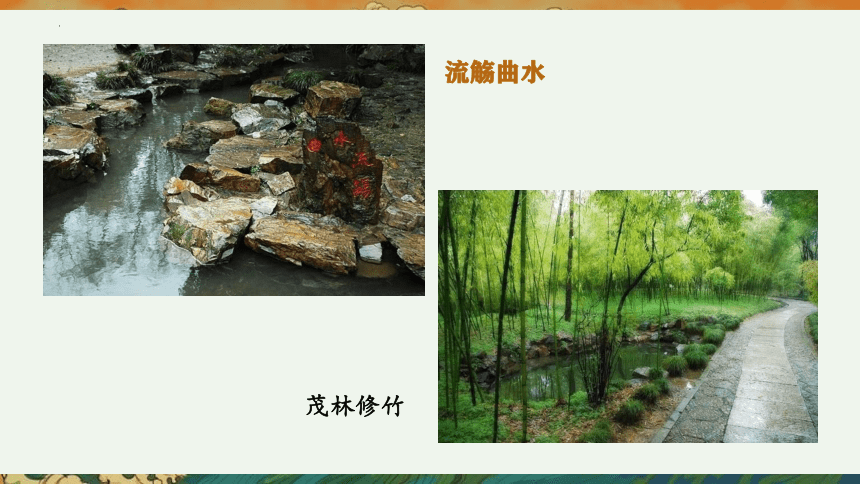

茂林修竹

流觞曲水

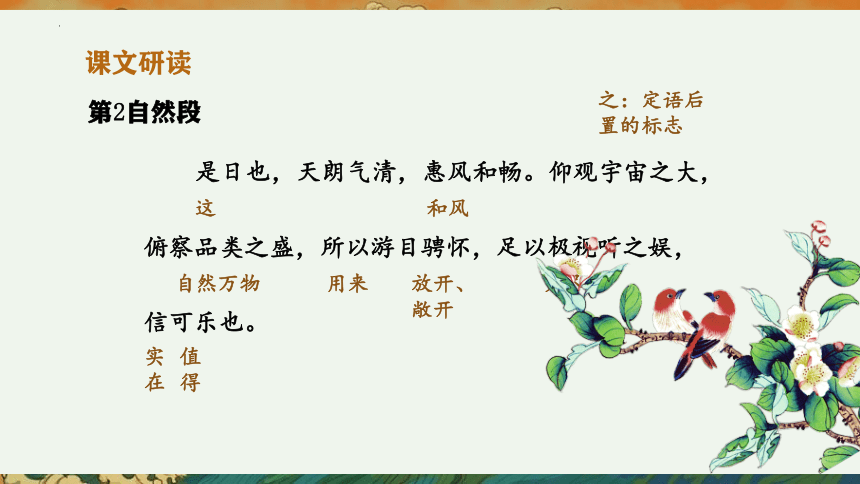

是日也,天朗气清,惠风和畅。仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

之:定语后置的标志

和风

用来

放开、

敞开

穷尽

实在

自然万物

值得

这

第2自然段

课文研读

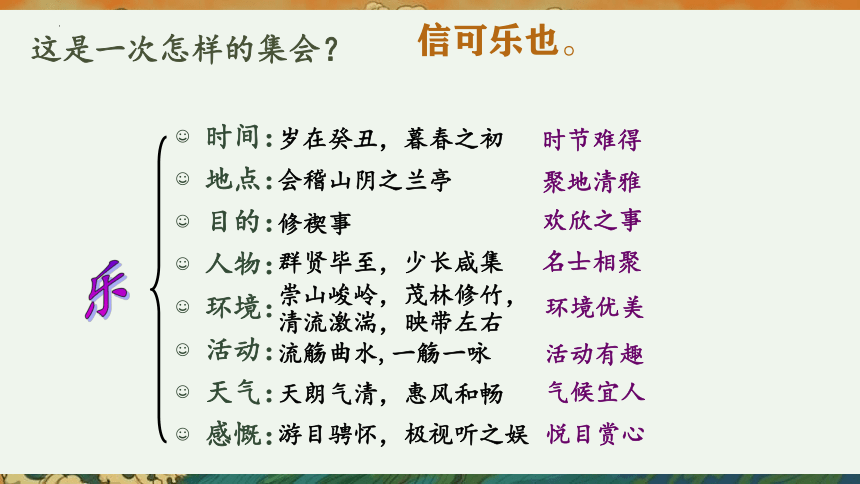

这是一次怎样的集会?

时间:

地点:

人物:

环境:

目的:

活动:

感慨:

天气:

岁在癸丑,暮春之初

会稽山阴之兰亭

修禊事

群贤毕至,少长咸集

崇山峻岭,茂林修竹,清流激湍,映带左右

流觞曲水,一觞一咏

天朗气清,惠风和畅

游目骋怀,极视听之娱

时节难得

聚地清雅

欢欣之事

名士相聚

环境优美

活动有趣

气候宜人

悦目赏心

乐

信可乐也。

第一、二段:信可乐也!

因何而乐?

乐

良辰

美景

赏心

乐事

贤才

天朗气清,惠风和畅

崇山峻岭,茂林修竹

清流急湍,映带左右

仰观俯察 ,游目骋怀

流觞曲水, 一觞一咏

群贤毕至,少长咸集

夫人之相与,俯仰一世。或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至;及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀,况修短随化,终期于尽!古人云:“死生亦大矣”,岂不痛哉!

助词,引起下文

取消句子独立性

一俯一仰之间

之于

通“晤”

有的人

通“趋”趋向

不一样

一时

高兴的样子

满足

对…事情

到达

等到

到、及

过去

附着

因

指“向之”句

自然

第3自然段

课文研读

“信可乐也”——“岂不痛哉”,试分析这一过程,及作者痛心之由。思考为何会有此变化。

欣于所遇

他们陶醉于一时的快乐,追求暂时的满足。可就在这满足和陶醉中,岁月流逝,青春已经不再,而功业无成,作者自然发出人生的感慨 “不知老之将至”。

及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。

向之所欣,俯仰之间,已为陈迹。

况修短随化,终期于尽。

况修短随化,终期于尽。

生命短暂,在死亡面前显得渺小而脆弱;无法抗拒死亡,也无法回避对“死亡”的思考,作者在对“死亡”的观照中,再次感受到人生之痛。

对酒当歌,人生几何?——曹操《短歌行》

人生若尘露,天道邈悠悠。——曹植《赠白马王彪》

人生处一世,去若朝露晞。——阮籍《咏怀诗》

人生忽如寄,寿无金石固。

人生处一世,奄忽若飚尘。

人生天地间,忽如远行客。——《古诗十九首》

死生亦大矣,岂不痛哉!

或取诸怀抱,悟言一室之内;

或因寄所托,放浪形骸之外

第三段:岂不痛哉!

因何而痛?

生命短暂

欲望无限

终期于尽

痛

这是痛惜之情,是对“人生短暂,世事无常”“人生苦短,命运难测”的痛惜。作者借此抒发了自己“重死生”的感慨。

每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦犹今之视昔。悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。

符契。两半,可合在一起

面对

悲伤

明白

本来

一、齐,作动词。把…看做一样(相等)

未成年而死去的人

无根据

情趣

一个个

纵使

这次(集会)的诗文

第4自然段

课文研读

这本是一个畅快、雅致、欢乐的集会,为何让作者悲从中来,乐极生悲了呢?

“对酒当歌,人生几何?譬如朝露,去日苦多。”

——曹操《短歌行》

“人生一世间,忽若暮春草。”

—— 徐干《室思》

“但恐须臾间,魂气随风飘。”

—— 阮籍《咏怀》

“天高地迥,觉宇宙之无穷;兴尽悲来,识盈虚之有数。”

—— 王勃《滕王阁序》

“哀吾生之须臾,羡长江之无穷。”

—— 苏轼《前赤壁赋》

“人生易老天难老,岁岁重阳,今又重阳。”

—— 毛泽东《采桑子·重阳》

伟大的波斯王克谢尔克谢斯,率领波斯历史上最大的一支远征军向希腊进军,在阿比多斯海湾,他检阅全军。他的陆军遮天蔽日,他的水军布满海湾,他感到荣耀,感到幸福。但随后他又伤感起来,而且潸然泪下,对他叔父说:“当我想到人生短暂,想到再过一百年后,这支浩荡的大军中没有一个人还能活在世间,便感到一阵悲哀……”

——古希腊 希罗多德

第四段:悲夫!

为何悲?

古人

今人

后人

千

古

同

悲

作者把古人、今人、后人联系起来,对人生苦短的悲痛不只是作者因眼前之情境产生的情感,而且是一代代共同的悲叹,所以这种悲是比痛更深沉的人类之大悲。

“临文嗟悼”说到“一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”,对作者表露的这种思想,应作如何理解?

思考题:

作者不认为生就是死,死就是生,二者不得等量齐观,暗含有生之年应当做些实事,不宜空谈玄理之意。

时东土饥荒,羲之辄开仓振贷。然朝廷赋役繁重,吴会忧甚,羲之每上疏争之,事多见从。

自军兴以来,征役及充运死亡叛散不反者众,虚耗至此,而补代循常,所在凋困,莫知所出。上命所差,上道多叛,则吏及叛者席卷同去。又有常制,辄令其家及同伍课捕。课捕不擒,家及同伍寻复亡叛。百姓流亡,户口日减,其源在此。又有百工医寺,死亡绝没,家户空尽,差代无所,上命不绝,事起成十年、十五年,弹举获罪无懈息而无益实事,何以堪之!

连年的战争,被征作战和充当运夫的死亡逃散不返者不计其数,人口消耗巨大,可上方照常大规模征集百姓补充兵员和役夫,各地人丁稀少,真不知从何而出。那些去服役的百姓在路上纷纷逃亡,押送的官吏也畏罪逃走。接常规,要让逃亡者的家人及同伍人予以捕捉。一旦逃亡者捕捉不回,家人及同伍乡邻也席卷而逃。百姓流亡,户口日减,其根源正在此。还有那些工匠医师僧人,死绝门户,无从补充,可上方仍不断下令补充工匠医士以应付官差,这种积弊十多年来一直未消除,虽弹劾治罪接连不断,可毫无益处,长期下去,怎么得了!

魏晋玄学

东晋玄学兴盛,原因何在?徐公持认为,面对事实上的国家残破,山河分崩,两都毁弃,异族入侵,东晋士大夫无论如何通达夷泰,亦难摆脱精神上的困扰与失落。而玄学以其崇尚虚无的本质特征,正好给士大夫提供了精神解脱、实现心理平衡的良方。玄学的冲虚静退精神,正适合于偏安政治及门阀世族闲适生活之需要,而谈玄成为东晋士大夫阶层思想文化的风尚,历百年而不衰。西晋玄学家多不习文事,文学之士亦少习玄学,因而造成文学与玄学的疏离。东晋玄学家与文学家的界限已逐渐泯灭,玄学家而兼为文学家者甚众,因而玄学渗透到文学的诸多方面。

魏晋玄学

玄学影响当时的文学,主要表现在两个方面。一是在文学的内容、情调、风气方面,东晋文学(尤其是诗)缺乏遒劲的风气,气质上弱于建安;没有美丽的词采,藻饰不及西晋。二是促进了玄言诗的产生。玄言诗之弊,在于以诗谈玄,抽象枯燥,淡乎寡味,诗将不诗。故玄言诗之兴盛,实为诗歌发展史上的一段歧途。然而,在充分认识玄言诗弊端的同时,亦应看到,玄言诗对东晋诗歌的影响并非全是负面的性质,至少促进哲理诗之逐渐成熟和诗歌清虚恬淡风格之形成。

今但愿守陋巷,教养子孙,时与亲旧叙阔,陈说平生,浊酒一杯,弹琴一曲,志愿毕矣。(嵇康)

时率意独驾,不由径路。车迹所穷,辄恸哭而返。(阮籍)

走了之后,全身发烧,发烧之后又发冷。普通发冷宜多穿衣,吃热的东西。但吃药后的发冷刚刚要相反:衣少,冷食,以冷水浇身。

倘穿衣多而食热物,那就非死不可。因此五石散一名寒食散。只有一样不必冷吃的,就是酒。

吃了散之后,衣服要脱掉,用冷水浇身;吃冷东西;饮热酒。这样看起来,五石散吃的人多,穿厚衣的人就少;比方在广东提倡,一年以后,穿西装的人就没有了。因为皮肉发烧之故,不能穿窄衣。

为预防皮肤被衣服擦伤,就非穿宽大的衣服不可。现在有许多人以为晋人轻裘缓带,宽衣,在当时是人们高逸的表现,其实不知他们是吃药的缘故。一班名人都吃药,穿的衣都宽大,于是不吃药的也跟着名人,把衣服宽大起来了!

还有,吃药之后,因皮肤易于磨破,穿鞋也不方便,故不穿鞋袜而穿屐。所以我们看晋人的画像或那时的文章,见他衣服宽大,不鞋而屐,以为他一定是很舒服,很飘逸的了,其实他心里都是很苦的。

更因皮肤易破,不能穿新的而宜于穿旧的,衣服便不能常洗。

因不洗,便多虱。所以在文章上,虱子的地位很高,“扪虱而谈”,当

时竟传为美事。

许多人只会无端的空谈和饮酒,无力办事,也就影响到政治上,弄得玩“空城

计”,毫无实际了。在文学上也这样,嵇康阮籍的纵酒,是也能做文章的,后来到东晋,空谈和饮酒的遗风还在,而万言的大文如嵇阮之作,却没有了。刘勰说:“嵇康师心以遣论,阮籍使气以命诗。”这“师心”和“使气”,便是魏末晋初的文章的特色。

到东晋,风气变了。社会思想平静得多,各处都夹入了佛教的思想。再至晋末,乱也看惯了,篡也看惯了,文章便更和平。代表平和的文章的人有陶潜。他的态度是随便饮酒,乞食,高兴的时候就谈论和作文章,无尤无怨。所以现在有人称他为“田园诗人”,是个非常和平的田园诗人。他的态度是不容易学的,他非常之穷,而心里很平静。

鲁迅《魏晋风度及文章与药及酒之关系》

东晋时期,由于统治者内部互相倾轧,致使士大夫人人自危,普遍崇尚老庄思想,追求清静无为,感叹人生无常,在文章中常流露出消极情绪。

而王羲之一反常情,在这篇文章中畅谈人生的意义和价值,的确难能可贵。

文章通过记叙兰亭集会的盛况、作者对生命的思考,抒写了乐生痛死这一人类所共有的感情,彻底否定了老庄“一死生,齐彭殇”的虚无主义的人生态度,从而树立了自己的生命意识-----“死生亦大矣”,表达了一种积极处事的人生态度。

主旨归纳:

有一个人听说山阴有一位道士养了十几只好鹅,就特地跑到道观去欣赏,并且不惜重金,希望道士把鹅卖给他。但是无论王羲之如何请求,道士就是不肯。后来道士说:“若你帮我写一部《道德经》,我就把鹅送给你。”王羲之听了,非常高兴,说:“这有什么困难,你为何不早说?”立刻进道观写字,完成后才欢欢喜喜地赶着这群鹅回家。

他就是--王羲之

王羲之

兰亭集序

王羲之(303—361),字逸少,琅邪临沂人(今属山东),东晋时期书法家,有“书圣”之称。其书法兼善隶、草、楷、行各体,精研体势,心摹手追,广采众长,备精诸体,冶于一炉,摆脱了汉魏笔风,自成一家,影响深远。风格平和自然,笔势委婉含蓄,遒美健秀。代表作《兰亭集序》被誉为“天下第一行书”。在书法史上,他与其子王献之合称为“二王”。

作者介绍

序

以

帖

传

乎

帖

以

序

传

乎

一

序

一

帖

双

绝

璧

唐人冯承素摹本,北京故宫博物院收藏

《兰亭集序》(神龙本)

《兰亭集序》是一篇序言。

“序言”简称“序”,也叫引言、前言,属实用文体,同“跋”是一类。

其作用在于推荐介绍某人著作或某一材料,说明写作过程、写作目的、主要内容或说明一些同书本有关的事情,帮助读者更好地去阅读或理解。序言,有自己作的,叫“自序”;也有请他人写的,叫“他序”,他序除了介绍著作外,往往还有一些评价的内容。

文体知识

一、书序

写在一部书或一篇诗文前边的文字,对其进行说明。古代的“序”文,有时也写作“叙”“引”,也称“题辞”。

李清照《金石录后序》、欧阳修《五代史·伶官传序》

二、赠别序

古人在亲朋师友离别之际,有临别赠文以示推重赞许、劝勉嘱托的习俗。

宋濂《送东阳马生序》、韩愈《送李愿归盘谷序》

三、宴集序

多用以记宴饮盛会,其来源也与临觞赋诗、为诗作序有关。

王勃的《滕王阁序》、李白《春夜宴从弟桃花园序》

请找出最能表现作者情感的词语。

分组配乐朗诵

文章的思路:

乐

悲

痛

永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

第1自然段

ɡuǐ

介词结构“于会稽山阴之兰亭”后置

春季的末一个月

一种祭礼

高高的竹子

都

县名

映衬、围绕

酒杯

排列

旁边

乐器

繁盛

作诗

省略动词宾语

举行

的

都

课文研读

茂林修竹

流觞曲水

是日也,天朗气清,惠风和畅。仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

之:定语后置的标志

和风

用来

放开、

敞开

穷尽

实在

自然万物

值得

这

第2自然段

课文研读

这是一次怎样的集会?

时间:

地点:

人物:

环境:

目的:

活动:

感慨:

天气:

岁在癸丑,暮春之初

会稽山阴之兰亭

修禊事

群贤毕至,少长咸集

崇山峻岭,茂林修竹,清流激湍,映带左右

流觞曲水,一觞一咏

天朗气清,惠风和畅

游目骋怀,极视听之娱

时节难得

聚地清雅

欢欣之事

名士相聚

环境优美

活动有趣

气候宜人

悦目赏心

乐

信可乐也。

第一、二段:信可乐也!

因何而乐?

乐

良辰

美景

赏心

乐事

贤才

天朗气清,惠风和畅

崇山峻岭,茂林修竹

清流急湍,映带左右

仰观俯察 ,游目骋怀

流觞曲水, 一觞一咏

群贤毕至,少长咸集

夫人之相与,俯仰一世。或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至;及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀,况修短随化,终期于尽!古人云:“死生亦大矣”,岂不痛哉!

助词,引起下文

取消句子独立性

一俯一仰之间

之于

通“晤”

有的人

通“趋”趋向

不一样

一时

高兴的样子

满足

对…事情

到达

等到

到、及

过去

附着

因

指“向之”句

自然

第3自然段

课文研读

“信可乐也”——“岂不痛哉”,试分析这一过程,及作者痛心之由。思考为何会有此变化。

欣于所遇

他们陶醉于一时的快乐,追求暂时的满足。可就在这满足和陶醉中,岁月流逝,青春已经不再,而功业无成,作者自然发出人生的感慨 “不知老之将至”。

及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。

向之所欣,俯仰之间,已为陈迹。

况修短随化,终期于尽。

况修短随化,终期于尽。

生命短暂,在死亡面前显得渺小而脆弱;无法抗拒死亡,也无法回避对“死亡”的思考,作者在对“死亡”的观照中,再次感受到人生之痛。

对酒当歌,人生几何?——曹操《短歌行》

人生若尘露,天道邈悠悠。——曹植《赠白马王彪》

人生处一世,去若朝露晞。——阮籍《咏怀诗》

人生忽如寄,寿无金石固。

人生处一世,奄忽若飚尘。

人生天地间,忽如远行客。——《古诗十九首》

死生亦大矣,岂不痛哉!

或取诸怀抱,悟言一室之内;

或因寄所托,放浪形骸之外

第三段:岂不痛哉!

因何而痛?

生命短暂

欲望无限

终期于尽

痛

这是痛惜之情,是对“人生短暂,世事无常”“人生苦短,命运难测”的痛惜。作者借此抒发了自己“重死生”的感慨。

每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦犹今之视昔。悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。

符契。两半,可合在一起

面对

悲伤

明白

本来

一、齐,作动词。把…看做一样(相等)

未成年而死去的人

无根据

情趣

一个个

纵使

这次(集会)的诗文

第4自然段

课文研读

这本是一个畅快、雅致、欢乐的集会,为何让作者悲从中来,乐极生悲了呢?

“对酒当歌,人生几何?譬如朝露,去日苦多。”

——曹操《短歌行》

“人生一世间,忽若暮春草。”

—— 徐干《室思》

“但恐须臾间,魂气随风飘。”

—— 阮籍《咏怀》

“天高地迥,觉宇宙之无穷;兴尽悲来,识盈虚之有数。”

—— 王勃《滕王阁序》

“哀吾生之须臾,羡长江之无穷。”

—— 苏轼《前赤壁赋》

“人生易老天难老,岁岁重阳,今又重阳。”

—— 毛泽东《采桑子·重阳》

伟大的波斯王克谢尔克谢斯,率领波斯历史上最大的一支远征军向希腊进军,在阿比多斯海湾,他检阅全军。他的陆军遮天蔽日,他的水军布满海湾,他感到荣耀,感到幸福。但随后他又伤感起来,而且潸然泪下,对他叔父说:“当我想到人生短暂,想到再过一百年后,这支浩荡的大军中没有一个人还能活在世间,便感到一阵悲哀……”

——古希腊 希罗多德

第四段:悲夫!

为何悲?

古人

今人

后人

千

古

同

悲

作者把古人、今人、后人联系起来,对人生苦短的悲痛不只是作者因眼前之情境产生的情感,而且是一代代共同的悲叹,所以这种悲是比痛更深沉的人类之大悲。

“临文嗟悼”说到“一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”,对作者表露的这种思想,应作如何理解?

思考题:

作者不认为生就是死,死就是生,二者不得等量齐观,暗含有生之年应当做些实事,不宜空谈玄理之意。

时东土饥荒,羲之辄开仓振贷。然朝廷赋役繁重,吴会忧甚,羲之每上疏争之,事多见从。

自军兴以来,征役及充运死亡叛散不反者众,虚耗至此,而补代循常,所在凋困,莫知所出。上命所差,上道多叛,则吏及叛者席卷同去。又有常制,辄令其家及同伍课捕。课捕不擒,家及同伍寻复亡叛。百姓流亡,户口日减,其源在此。又有百工医寺,死亡绝没,家户空尽,差代无所,上命不绝,事起成十年、十五年,弹举获罪无懈息而无益实事,何以堪之!

连年的战争,被征作战和充当运夫的死亡逃散不返者不计其数,人口消耗巨大,可上方照常大规模征集百姓补充兵员和役夫,各地人丁稀少,真不知从何而出。那些去服役的百姓在路上纷纷逃亡,押送的官吏也畏罪逃走。接常规,要让逃亡者的家人及同伍人予以捕捉。一旦逃亡者捕捉不回,家人及同伍乡邻也席卷而逃。百姓流亡,户口日减,其根源正在此。还有那些工匠医师僧人,死绝门户,无从补充,可上方仍不断下令补充工匠医士以应付官差,这种积弊十多年来一直未消除,虽弹劾治罪接连不断,可毫无益处,长期下去,怎么得了!

魏晋玄学

东晋玄学兴盛,原因何在?徐公持认为,面对事实上的国家残破,山河分崩,两都毁弃,异族入侵,东晋士大夫无论如何通达夷泰,亦难摆脱精神上的困扰与失落。而玄学以其崇尚虚无的本质特征,正好给士大夫提供了精神解脱、实现心理平衡的良方。玄学的冲虚静退精神,正适合于偏安政治及门阀世族闲适生活之需要,而谈玄成为东晋士大夫阶层思想文化的风尚,历百年而不衰。西晋玄学家多不习文事,文学之士亦少习玄学,因而造成文学与玄学的疏离。东晋玄学家与文学家的界限已逐渐泯灭,玄学家而兼为文学家者甚众,因而玄学渗透到文学的诸多方面。

魏晋玄学

玄学影响当时的文学,主要表现在两个方面。一是在文学的内容、情调、风气方面,东晋文学(尤其是诗)缺乏遒劲的风气,气质上弱于建安;没有美丽的词采,藻饰不及西晋。二是促进了玄言诗的产生。玄言诗之弊,在于以诗谈玄,抽象枯燥,淡乎寡味,诗将不诗。故玄言诗之兴盛,实为诗歌发展史上的一段歧途。然而,在充分认识玄言诗弊端的同时,亦应看到,玄言诗对东晋诗歌的影响并非全是负面的性质,至少促进哲理诗之逐渐成熟和诗歌清虚恬淡风格之形成。

今但愿守陋巷,教养子孙,时与亲旧叙阔,陈说平生,浊酒一杯,弹琴一曲,志愿毕矣。(嵇康)

时率意独驾,不由径路。车迹所穷,辄恸哭而返。(阮籍)

走了之后,全身发烧,发烧之后又发冷。普通发冷宜多穿衣,吃热的东西。但吃药后的发冷刚刚要相反:衣少,冷食,以冷水浇身。

倘穿衣多而食热物,那就非死不可。因此五石散一名寒食散。只有一样不必冷吃的,就是酒。

吃了散之后,衣服要脱掉,用冷水浇身;吃冷东西;饮热酒。这样看起来,五石散吃的人多,穿厚衣的人就少;比方在广东提倡,一年以后,穿西装的人就没有了。因为皮肉发烧之故,不能穿窄衣。

为预防皮肤被衣服擦伤,就非穿宽大的衣服不可。现在有许多人以为晋人轻裘缓带,宽衣,在当时是人们高逸的表现,其实不知他们是吃药的缘故。一班名人都吃药,穿的衣都宽大,于是不吃药的也跟着名人,把衣服宽大起来了!

还有,吃药之后,因皮肤易于磨破,穿鞋也不方便,故不穿鞋袜而穿屐。所以我们看晋人的画像或那时的文章,见他衣服宽大,不鞋而屐,以为他一定是很舒服,很飘逸的了,其实他心里都是很苦的。

更因皮肤易破,不能穿新的而宜于穿旧的,衣服便不能常洗。

因不洗,便多虱。所以在文章上,虱子的地位很高,“扪虱而谈”,当

时竟传为美事。

许多人只会无端的空谈和饮酒,无力办事,也就影响到政治上,弄得玩“空城

计”,毫无实际了。在文学上也这样,嵇康阮籍的纵酒,是也能做文章的,后来到东晋,空谈和饮酒的遗风还在,而万言的大文如嵇阮之作,却没有了。刘勰说:“嵇康师心以遣论,阮籍使气以命诗。”这“师心”和“使气”,便是魏末晋初的文章的特色。

到东晋,风气变了。社会思想平静得多,各处都夹入了佛教的思想。再至晋末,乱也看惯了,篡也看惯了,文章便更和平。代表平和的文章的人有陶潜。他的态度是随便饮酒,乞食,高兴的时候就谈论和作文章,无尤无怨。所以现在有人称他为“田园诗人”,是个非常和平的田园诗人。他的态度是不容易学的,他非常之穷,而心里很平静。

鲁迅《魏晋风度及文章与药及酒之关系》

东晋时期,由于统治者内部互相倾轧,致使士大夫人人自危,普遍崇尚老庄思想,追求清静无为,感叹人生无常,在文章中常流露出消极情绪。

而王羲之一反常情,在这篇文章中畅谈人生的意义和价值,的确难能可贵。

文章通过记叙兰亭集会的盛况、作者对生命的思考,抒写了乐生痛死这一人类所共有的感情,彻底否定了老庄“一死生,齐彭殇”的虚无主义的人生态度,从而树立了自己的生命意识-----“死生亦大矣”,表达了一种积极处事的人生态度。

主旨归纳: