部编版版高中语文选择性必修上册 3.1别了,不列颠尼亚 课件(45张ppt)

文档属性

| 名称 | 部编版版高中语文选择性必修上册 3.1别了,不列颠尼亚 课件(45张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-04-15 10:20:10 | ||

图片预览

文档简介

(共45张PPT)

不列颠尼亚

1. 掌握新闻的基本知识,了解新闻的写作角度。

2. 把握新闻的事件揭示,敏感新闻的细节处理。

教学目标

比较式学习,了解新闻写作的角度及生活的发现。

新闻别出心载的写作角度。

学法指引

重点探究

学习导入

1997年7月1日中国政府恢复对香港行使主权,这是中华民族的一件具划时代意义的大事。在有关香港回归的大量报道中,《别了,“不列颠尼亚”》由周婷、杨兴四名新华社记者通力合作撰写,报道香港回归这一历史性事件。该新闻获第8届“中国新闻奖”消息类一等奖及1997年新华社社级好稿。

奥斯维辛集中营是纳粹德国在二战期间建立的最大集中营,距波兰首都华沙120英里。纳粹对犹太人实行“种族灭绝”政策,使奥斯维辛集中营成为人间地狱,约400万犹太人被杀戮,1944年,这里每天焚烧约6000具尸体。二战结束后,有关奥斯维辛集中营的报道很多。《奥斯维辛没有什么新闻》是美国记者罗森塔尔战后访问奥斯维辛集中营博物馆采写的。当时各大报纸争相转载,并获得了美国普利策新闻奖。

添马舰:位于香港岛金钟,曾是英国

海军基地。

婆娑:枝叶扶疏的样子。

心智:指思考能力。

雏菊:又名延命菊,密集矮生,颜色碧翠,花朵娇小。

字词预习

文体

新闻:广义的新闻指及时报道新近发生的重要事件、生活现象的各种文章,包括消息、通讯,和报告文学。狭义新闻专指消息。

消息:一种简要、迅速地报道国内外新近发生的事实的新闻体裁。

通讯:一种以叙述、描写和评论等多种手法,真实生动地报道典型事件或人物的新闻体裁。

报告文学:一种既具新闻性,有具文学性,介于通讯和小说之间的文学体裁。报告文学要求真实,可用文学手段塑造典型。

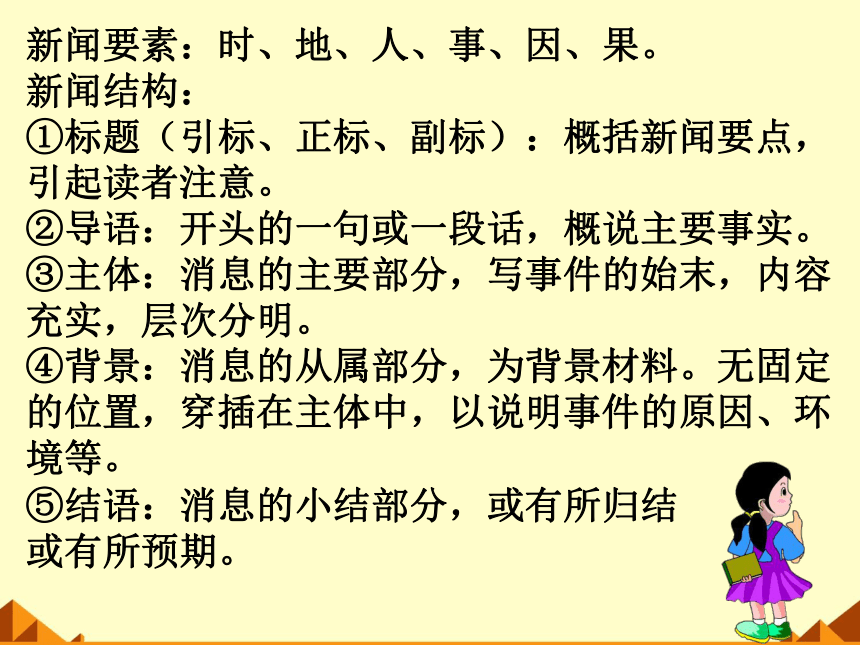

新闻要素:时、地、人、事、因、果。

新闻结构:

①标题(引标、正标、副标):概括新闻要点,引起读者注意。

②导语:开头的一句或一段话,概说主要事实。

③主体:消息的主要部分,写事件的始末,内容充实,层次分明。

④背景:消息的从属部分,为背景材料。无固定的位置,穿插在主体中,以说明事件的原因、环境等。

⑤结语:消息的小结部分,或有所归结或有所预期。

香港自秦朝起成为当时中原的领土,至19世纪中叶清朝战败,领域分批被割让及租借予英国沦为殖民地,香港从而开通港口发展。1982年9月,中、英两国落实香港前途问题,于1984年签订《中英联合声明》,决定1997年7月1日中华人民共和国对香港恢复行使主权。

背景资料

1982.9.24,邓小平在人民大会堂会见撒切尔夫人

不夜城香港

港督府

港督旗帜降下旗杆

劳斯莱斯驶离港督府

添马舰的日落仪式

中英香港交接仪式

查尔斯王子与彭定康登上尼亚号

不列颠尼亚号

尼亚、漆咸号驶离南海

问:主体部分由几个场景构成?穿插了哪些背景材料?

场景4:登上尼亚邮轮,驶离中国南海。时间,0时40分。

场景1:降下港督旗帜,离开港督府邸。时间,4时30分-4时40分。

场景2:举行告别仪式,降下英国国旗。时间,6时15分-7时45分。

场景3:举行交接仪式,升降中英国旗。时间,6月30日最后1分钟-7月1日第一分钟。

四个场景着重描述了几次升旗与降旗,真实地再现了香港回归祖国这一伟大的历史时刻。米字旗的降下象征着英国一百多年的殖民统治的结束,五星红旗的升起则标志着中华人民共和国恢复对香港行使主权。作者凸显国旗,生动地表达了

祖国恢复对香港行使主权时人们庄严与喜悦的感情。

在香港飘扬了150多年的英国米字旗/告别了这个曾居住25任港督的庭院/根据传统,每一位港督离任时,都举行降旗仪式/代表英国女皇统治了香港5年的彭定康登上带有皇家标记的黑色“劳斯莱斯”/港督府于1885年建成,在以后的近一个半世纪中,包括彭定康在内的许多港督曾对其进行大规模改建、扩建和装修/156年前,一个叫爱德华·贝尔彻的英国舰长带领士兵占领了港岛,在这里生起了英国国旗/英国对香港长达一个半世纪的殖民统治宣告终结/从1841年1月26日英国远征军第一次将米字旗插上港岛/一共过去了156年5个月零4天,大英帝国从海上来

背景材料的穿插

奥斯维辛集中营:奥斯维辛位于波兰南部,1940年4月,法西斯头子希姆莱下令在此修建最大的杀人工厂——奥斯维辛集中营。集中营占地面积达40平方公里。除斯塔姆拉格、布热金卡、莫诺维采三个主要集中营外,还有45个分营。营内采用毒气等各种方法屠杀、虐待囚犯,5个焚尸炉平均每天焚尸1万具。包括中国人在内的28个民族的400万人死于集中营,其中犹太人最多,达250万。二战结束,1947年7月2日,波兰议会通过法案,将集中营原址辟为殉难者纪念馆。1970

年,奥斯维辛集中营被联合国教科文组织列为世界文化遗产名录。

背景资料

奥斯维辛集中营

集中营纳粹军官

集中营的死囚

毒气室

成堆的鞋子

女牢房

灰砖建筑物前

照片墙

微笑的女孩

横陈的尸体

等待焚烧

怒放的雏菊

主体部分按先整体概述,后局部分说的顺序展开。从参观者见闻的角度,依参观点转换的顺序进行报道。即按毒气室→焚尸炉→死囚牢→女牢房→灰砖房→长廊里→地下室的顺序,择要记录参观者的印象。

整体把握

问:主体部分有几个细节描写?采用了哪些现时材料?

细节1:怒放的雏菊

细节2:堆满的发、鞋

细节3:睡觉的盒子

细节4:微笑的姑娘

细节5:跪下的游人

细节的描写耐人寻味。写雏菊花在毒气室、焚尸炉的废墟上怒放。一边是人类戕害生命的罪恶之所,一边自然盛放生命的美丽之地,景象的极大反差让人难忘。作者似在暗示,纳粹如此残暴,终归阻止不了生命的进程。写照片中微笑的姑娘,说她“丰满,可爱”,“似乎是为着一个美好而又隐秘的梦想而微笑”。这是对历史遗照中人物表情浮雕似地特写,生命的美好在纪念墙上定格为永恒。她的敢于微笑,或者是超脱生死的勇敢,又或者是身处绝境而不泯灭内心对美好的向往。其后作者的追问“她在想什么呢?”,

必然启迪世人反思美和善是怎样被毁灭的!

这里居然阳光明媚温暖,一行行白杨树婆娑起舞,在大门附近的草地上,还有儿童在追逐游戏/每天都有人从世界各地来到布热金卡——这里也许是世间最可怕的旅游中心/在德国人撤退时炸毁的布热金卡毒气室和焚尸炉废墟上,雏菊花在怒放/他们就不由自主地停下脚步,浑身发

抖/另一位参观者进来了,她跪了下来,在自己胸前画十字

现时材料的采写

短新闻两篇的写作角度

课文探究

《别了,“不列颠尼亚”》的作者选择英方撤离香港这样一个角度,特别将查尔斯王子、末代港督乘英国皇家游轮“不列颠尼亚”号撤离香港这一事件放在一个重大的历史时刻中,向全世界宣告了中国主权的回归。

用“眼睛采访”,独辟蹊径,写实录性新闻。

《奥斯维辛没有什么新闻》的作者以参观者的角度,再现访问奥斯维辛时的所闻所感。他跳出传统新闻“客观报道”“零度写作”的窠臼,在反映客观真实的基础上,着力表达一名有使命感的记者现场的主观感受,抒发了对法西斯暴行的深恶痛疾,对自由、解放、新生的无比珍惜之情。

用“眼睛采访”,独辟蹊径,写实录性新闻。

同步训练

答案:标题有两层意思。字面的意思是,参加完交接仪式的查尔斯王子和末任港督乘坐英国皇家游轮“不列颠尼亚”号离开香港,消失在茫茫的南海夜幕中,这是现实的场景。深层的意思是,“不列颠尼亚”号的离去,象征着英国殖民统治在香港的终结,中华

1.标题“别了,‘不列颠尼亚’”的含义有哪些?

答:

民族的一段耻辱终告洗刷。

答案:现时是“晚6时15分”正值白天成为过去,且英国的第一次降旗所吹号角为“日落余音”。仪式的背景一边是泊在港湾中的“不列颠尼亚”号,一边是巨幅“紫荆花图案”,暗示中英两国的交接仪式将举行,殖民时代将终结。英国曾被称为“日不落帝国“,喻指在它的领土上,永远都有阳光照耀,可在中国香港的土地上,英国殖民统治的太阳落了。

2.为什么说英国的告别仪式是“日落仪式”?

答:

阅读链接

不列颠尼亚

1. 掌握新闻的基本知识,了解新闻的写作角度。

2. 把握新闻的事件揭示,敏感新闻的细节处理。

教学目标

比较式学习,了解新闻写作的角度及生活的发现。

新闻别出心载的写作角度。

学法指引

重点探究

学习导入

1997年7月1日中国政府恢复对香港行使主权,这是中华民族的一件具划时代意义的大事。在有关香港回归的大量报道中,《别了,“不列颠尼亚”》由周婷、杨兴四名新华社记者通力合作撰写,报道香港回归这一历史性事件。该新闻获第8届“中国新闻奖”消息类一等奖及1997年新华社社级好稿。

奥斯维辛集中营是纳粹德国在二战期间建立的最大集中营,距波兰首都华沙120英里。纳粹对犹太人实行“种族灭绝”政策,使奥斯维辛集中营成为人间地狱,约400万犹太人被杀戮,1944年,这里每天焚烧约6000具尸体。二战结束后,有关奥斯维辛集中营的报道很多。《奥斯维辛没有什么新闻》是美国记者罗森塔尔战后访问奥斯维辛集中营博物馆采写的。当时各大报纸争相转载,并获得了美国普利策新闻奖。

添马舰:位于香港岛金钟,曾是英国

海军基地。

婆娑:枝叶扶疏的样子。

心智:指思考能力。

雏菊:又名延命菊,密集矮生,颜色碧翠,花朵娇小。

字词预习

文体

新闻:广义的新闻指及时报道新近发生的重要事件、生活现象的各种文章,包括消息、通讯,和报告文学。狭义新闻专指消息。

消息:一种简要、迅速地报道国内外新近发生的事实的新闻体裁。

通讯:一种以叙述、描写和评论等多种手法,真实生动地报道典型事件或人物的新闻体裁。

报告文学:一种既具新闻性,有具文学性,介于通讯和小说之间的文学体裁。报告文学要求真实,可用文学手段塑造典型。

新闻要素:时、地、人、事、因、果。

新闻结构:

①标题(引标、正标、副标):概括新闻要点,引起读者注意。

②导语:开头的一句或一段话,概说主要事实。

③主体:消息的主要部分,写事件的始末,内容充实,层次分明。

④背景:消息的从属部分,为背景材料。无固定的位置,穿插在主体中,以说明事件的原因、环境等。

⑤结语:消息的小结部分,或有所归结或有所预期。

香港自秦朝起成为当时中原的领土,至19世纪中叶清朝战败,领域分批被割让及租借予英国沦为殖民地,香港从而开通港口发展。1982年9月,中、英两国落实香港前途问题,于1984年签订《中英联合声明》,决定1997年7月1日中华人民共和国对香港恢复行使主权。

背景资料

1982.9.24,邓小平在人民大会堂会见撒切尔夫人

不夜城香港

港督府

港督旗帜降下旗杆

劳斯莱斯驶离港督府

添马舰的日落仪式

中英香港交接仪式

查尔斯王子与彭定康登上尼亚号

不列颠尼亚号

尼亚、漆咸号驶离南海

问:主体部分由几个场景构成?穿插了哪些背景材料?

场景4:登上尼亚邮轮,驶离中国南海。时间,0时40分。

场景1:降下港督旗帜,离开港督府邸。时间,4时30分-4时40分。

场景2:举行告别仪式,降下英国国旗。时间,6时15分-7时45分。

场景3:举行交接仪式,升降中英国旗。时间,6月30日最后1分钟-7月1日第一分钟。

四个场景着重描述了几次升旗与降旗,真实地再现了香港回归祖国这一伟大的历史时刻。米字旗的降下象征着英国一百多年的殖民统治的结束,五星红旗的升起则标志着中华人民共和国恢复对香港行使主权。作者凸显国旗,生动地表达了

祖国恢复对香港行使主权时人们庄严与喜悦的感情。

在香港飘扬了150多年的英国米字旗/告别了这个曾居住25任港督的庭院/根据传统,每一位港督离任时,都举行降旗仪式/代表英国女皇统治了香港5年的彭定康登上带有皇家标记的黑色“劳斯莱斯”/港督府于1885年建成,在以后的近一个半世纪中,包括彭定康在内的许多港督曾对其进行大规模改建、扩建和装修/156年前,一个叫爱德华·贝尔彻的英国舰长带领士兵占领了港岛,在这里生起了英国国旗/英国对香港长达一个半世纪的殖民统治宣告终结/从1841年1月26日英国远征军第一次将米字旗插上港岛/一共过去了156年5个月零4天,大英帝国从海上来

背景材料的穿插

奥斯维辛集中营:奥斯维辛位于波兰南部,1940年4月,法西斯头子希姆莱下令在此修建最大的杀人工厂——奥斯维辛集中营。集中营占地面积达40平方公里。除斯塔姆拉格、布热金卡、莫诺维采三个主要集中营外,还有45个分营。营内采用毒气等各种方法屠杀、虐待囚犯,5个焚尸炉平均每天焚尸1万具。包括中国人在内的28个民族的400万人死于集中营,其中犹太人最多,达250万。二战结束,1947年7月2日,波兰议会通过法案,将集中营原址辟为殉难者纪念馆。1970

年,奥斯维辛集中营被联合国教科文组织列为世界文化遗产名录。

背景资料

奥斯维辛集中营

集中营纳粹军官

集中营的死囚

毒气室

成堆的鞋子

女牢房

灰砖建筑物前

照片墙

微笑的女孩

横陈的尸体

等待焚烧

怒放的雏菊

主体部分按先整体概述,后局部分说的顺序展开。从参观者见闻的角度,依参观点转换的顺序进行报道。即按毒气室→焚尸炉→死囚牢→女牢房→灰砖房→长廊里→地下室的顺序,择要记录参观者的印象。

整体把握

问:主体部分有几个细节描写?采用了哪些现时材料?

细节1:怒放的雏菊

细节2:堆满的发、鞋

细节3:睡觉的盒子

细节4:微笑的姑娘

细节5:跪下的游人

细节的描写耐人寻味。写雏菊花在毒气室、焚尸炉的废墟上怒放。一边是人类戕害生命的罪恶之所,一边自然盛放生命的美丽之地,景象的极大反差让人难忘。作者似在暗示,纳粹如此残暴,终归阻止不了生命的进程。写照片中微笑的姑娘,说她“丰满,可爱”,“似乎是为着一个美好而又隐秘的梦想而微笑”。这是对历史遗照中人物表情浮雕似地特写,生命的美好在纪念墙上定格为永恒。她的敢于微笑,或者是超脱生死的勇敢,又或者是身处绝境而不泯灭内心对美好的向往。其后作者的追问“她在想什么呢?”,

必然启迪世人反思美和善是怎样被毁灭的!

这里居然阳光明媚温暖,一行行白杨树婆娑起舞,在大门附近的草地上,还有儿童在追逐游戏/每天都有人从世界各地来到布热金卡——这里也许是世间最可怕的旅游中心/在德国人撤退时炸毁的布热金卡毒气室和焚尸炉废墟上,雏菊花在怒放/他们就不由自主地停下脚步,浑身发

抖/另一位参观者进来了,她跪了下来,在自己胸前画十字

现时材料的采写

短新闻两篇的写作角度

课文探究

《别了,“不列颠尼亚”》的作者选择英方撤离香港这样一个角度,特别将查尔斯王子、末代港督乘英国皇家游轮“不列颠尼亚”号撤离香港这一事件放在一个重大的历史时刻中,向全世界宣告了中国主权的回归。

用“眼睛采访”,独辟蹊径,写实录性新闻。

《奥斯维辛没有什么新闻》的作者以参观者的角度,再现访问奥斯维辛时的所闻所感。他跳出传统新闻“客观报道”“零度写作”的窠臼,在反映客观真实的基础上,着力表达一名有使命感的记者现场的主观感受,抒发了对法西斯暴行的深恶痛疾,对自由、解放、新生的无比珍惜之情。

用“眼睛采访”,独辟蹊径,写实录性新闻。

同步训练

答案:标题有两层意思。字面的意思是,参加完交接仪式的查尔斯王子和末任港督乘坐英国皇家游轮“不列颠尼亚”号离开香港,消失在茫茫的南海夜幕中,这是现实的场景。深层的意思是,“不列颠尼亚”号的离去,象征着英国殖民统治在香港的终结,中华

1.标题“别了,‘不列颠尼亚’”的含义有哪些?

答:

民族的一段耻辱终告洗刷。

答案:现时是“晚6时15分”正值白天成为过去,且英国的第一次降旗所吹号角为“日落余音”。仪式的背景一边是泊在港湾中的“不列颠尼亚”号,一边是巨幅“紫荆花图案”,暗示中英两国的交接仪式将举行,殖民时代将终结。英国曾被称为“日不落帝国“,喻指在它的领土上,永远都有阳光照耀,可在中国香港的土地上,英国殖民统治的太阳落了。

2.为什么说英国的告别仪式是“日落仪式”?

答:

阅读链接