在自然万物中找到“灵犀”——读杨万里的诗(共20张PPT)

文档属性

| 名称 | 在自然万物中找到“灵犀”——读杨万里的诗(共20张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 11.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-04-15 12:32:09 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

在自然万物中找到“灵犀”

——读杨万里的诗

过松源晨炊漆公店(其五)

杨万里

莫言下岭便无难,

赚得行人错喜欢。

政入万山围子里,

一山放出一山拦。

平常事,大白话,却有深意,这就在于诗人对于自然万物的感悟,并运用巧妙的手法把这种感悟表现出来,你能感受到吗?

用“行山路”来隐喻“人生路”的哲理。

几个关键字的运用,另有深意,你能体会到吗?

“赚”,骗的意思,行人心目中下岭的容易,与它实际上的艰难形成鲜明对比,行人是被自己对下岭的主观想象骗了,诗人在此只点出而不说破,人生又何不如此。所以首联中“莫言”就有如提醒,正因为上山艰难,人们便往往把下山看得容易和轻松,但是不要有这样的错觉。

“放”和“拦”,这两个拟人化的动词,仔细体会就会感受到,诗人要表达的哲理。放出的是顺境,拦住的是你逆境,人生就是这么起起伏伏。

杨万里就是能在自然万物中找到“灵犀一点”的精神追求。

“不是风烟好,何缘句子新。”

——杨万里

杨万里认为广阔的大自然是他创作的不竭源泉。

先是有了“风烟好”,才能有“句子新”。

“风烟好”是指杨万里受到自然界的触发产生了真情实感。

晓行望云山

杨万里

霁天欲晓未明间,

满目奇峰总可观。

却有一峰忽然长,

方知不动是真山。

注释:

①云山:云和山。②霁(jì):雨雪停止,天放晴。③长(zhǎng):长大,生长。

天气放晴东方欲晓已到要亮不亮的时候,

隐隐约约可以见到奇异秀丽的山影。

忽然一座山峰顷刻间高大起来,

才知道屹然不动的才是真正的山峰。

晓行望云山

杨万里

霁天欲晓未明间,

满目奇峰总可观。

却有一峰忽然长,

方知不动是真山。

注释:

①云山:云和山。

②霁(jì):雨雪停止,天放晴。

③长(zhǎng):长大,生长。

请同学说说诗的大概意思。

晓行望云山

杨万里

霁天欲晓未明间,

满目奇峰总可观。

却有一峰忽然长,

方知不动是真山。

注释:

①云山:云和山。

②霁(jì):雨雪停止,天放晴。

③长(zhǎng):长大,生长。

诗题中的哪个字统领了全诗的内容?

此诗围绕“望”字而展开,写破晓前的云山景象。

首联和颔联写的是“初望”,望到了怎样的景象?请你结合诗句具体说说。

“未明间”,交代天欲晓未晓,尚未大亮,一切都在朦朦胧胧之中,这就把“晓行”天气交代清楚了,呼应了“欲晓”,天将亮还没亮。也为后面云山难辨的景象描写,作好铺垫。

“总可观”是照应“未明间”,是说大体可观,不甚清楚。

由此可见,望中的奇峰,既是远山,也是天云,描绘云、山相接,连成一片,绝难分辨的景象。

晓行望云山

杨万里

霁天欲晓未明间,

满目奇峰总可观。

却有一峰忽然长,

方知不动是真山。

注释:

①云山:云和山。

②霁(jì):雨雪停止,天放晴。

③长(zhǎng):长大,生长。

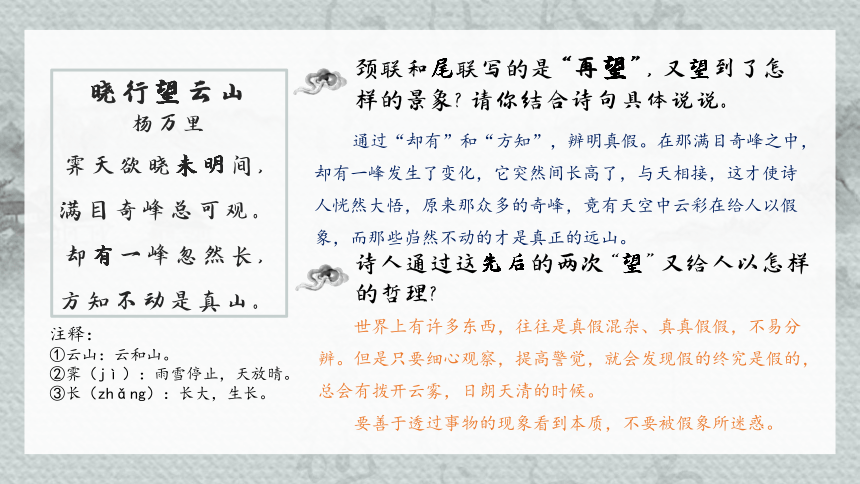

颈联和尾联写的是“再望”,又望到了怎样的景象?请你结合诗句具体说说。

通过“却有”和“方知”,辨明真假。在那满目奇峰之中,却有一峰发生了变化,它突然间长高了,与天相接,这才使诗人恍然大悟,原来那众多的奇峰,竟有天空中云彩在给人以假象,而那些岿然不动的才是真正的远山。

诗人通过这先后的两次“望”又给人以怎样的哲理?

世界上有许多东西,往往是真假混杂、真真假假,不易分辨。但是只要细心观察,提高警觉,就会发现假的终究是假的,总会有拨开云雾,日朗天清的时候。

要善于透过事物的现象看到本质,不要被假象所迷惑。

下横山滩头望金华山(其一)

杨万里

篙师只管信船流,不作前滩水石谋。

忽被惊湍旋三转,倒将船尾作船头。

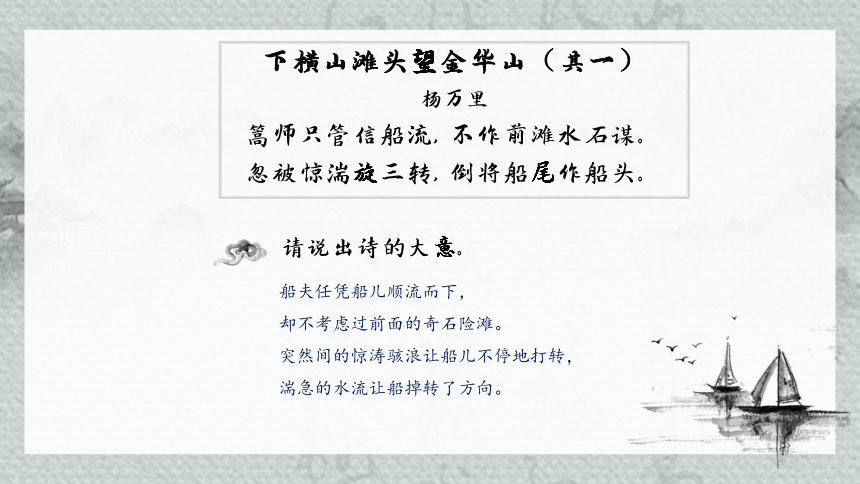

请说出诗的大意。

船夫任凭船儿顺流而下,

却不考虑过前面的奇石险滩。

突然间的惊涛骇浪让船儿不停地打转,

湍急的水流让船掉转了方向。

下横山滩头望金华山(其一)

杨万里

篙师只管信船流,不作前滩水石谋。

忽被惊湍旋三转,倒将船尾作船头。

请你结合诗的关键词句,说出诗中蕴含的哲理。

“只管”,“不作”,写出了篙师十足的信心。

“旋三转”,“船尾作船头”,又形象地写出了船陷入了出乎意料的险情中。

激流之中,任凭船儿顺流而下,船工并不把前途中奇石险滩放在心上。但是,惊涛骇浪却不因船工的“艺高人胆大”而有所收敛,湍急的水流转瞬间就把船体掉转了方向。

可见,篙师自信满满,顺水流舟,却不知前滩水石,继而仓皇斗浪。这一生动滑稽的事情说明顺境中要想到逆境的道理。

过郑步

杨万里

渐有人家松桂丛,韶州山水胜南雄。

未须青惜峰峦过,过了诸峰得好峰。

请说出诗的大意。

渐望有人家在这苍松翠木之中,韶州的山水要胜于南雄,但也不必要留恋这两岸青山峰峦起伏的美景不会再有,过了这些也许会有更好的山景在前面。

“过了诸峰得好峰”又表达了诗人怎样的一种心态?

前两句描写韶州山水之美。但是诗人行舟匆匆没能好好欣赏眼前的美景。后两句诗人便从此事发出感慨,不必沉溺于过去,未来还有更加美好的景象值得去期待。

现在再来看小学学过的《小池》,你有什么新的发现吗?

小池

杨万里

泉眼无声惜细流,树荫照水爱晴柔。

小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头。

诗歌画面中有哪些景物,有怎样的色彩和特点?

画面中有太阳、树木、小荷、小池;

画面色彩艳丽,明亮的阳光、深绿的树荫、翠绿的小荷、鲜活的蜻蜓,清亮的泉水。

这样的画面,能让我们感受到大自然事物之间的这样一种亲密和谐的关系,也能感受到杨万里对大自然的喜爱之情。

小池

杨万里

泉眼无声惜细流,树荫照水爱晴柔。

小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头。

更深入地去思考这首诗,同样能发现其中蕴含的哲理。这其中的哲理,就落在这个“早”字,请你深入体会。

一方面要有发现新事物新机遇的眼光和掌握新事物新机遇的魄力,这样才能有远大的前途。

另一方面我们要勇敢地展现自己的才华,只要是真正的才华,都不会被埋没,总有被青睐的一天,就像才露尖尖角的小荷,也早就有蜻蜓发现并立在上头。

小池

杨万里

泉眼无声惜细流,树荫照水爱晴柔。

小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头。

杨万里诗风的形成与他的人生经历是分不开的

杨万里出生于江西吉水的山村里,没有显赫的家境,他曾在《饮酒》中自叙道“我本非缙绅,金华牧羊儿。”考中进士后,杨万里开始了 40余年的为官生涯,由于他被卷入朋党之争加之性格刚直,得罪了宋孝宗,经常调任于各地之间,因此他把目光转向大自然。大自然成了杨万里心灵的归宿和精神的依托。杨万里的出身和仕途经历在一定程度上决定了他对自然山水的深入体察以及对淳朴民风的亲切感情。

“杨万里,字廷秀,吉州吉水人。中绍兴二十四年进士第,为赣州司户,调永州零陵丞。时张浚谪永,杜门谢客,万里三往不得见,以书力请,始见之。浚勉以正心诚意之学,万里服其教终身,乃名读书之室曰诚斋。”

《宋史 杨万里传》中有这么一段记载:

请同学按下暂停键朗读并翻译这段文字

杨万里字廷秀,吉州吉水人。考取宋高宗绍兴二十四年进士,任赣州司户官,又调任永州零陵县县丞。这时张浚贬谪到永州,闭门谢客,杨万里三次拜访都没有见到,便写了一封信极力请求,张浚才见他,并以“正心诚意”之学相勉励,杨万里终身信服其教导,并把自己读书的房子取名为“诚斋”。

此后杨万里还与张浚的儿子张栻交好,张栻是南宋时期著名的理学家,他的一些理学思想也深刻地影响了杨万里。

杨万里自己写道,“闭门觅句非诗法,只是征行自有诗”,杨万里初学江西诗派,继而学习陈师道五律,其后又学唐人绝句,最后终于摒弃摹拟而诗法大自然,从自然之中的征行游历作为自己诗歌的创作源泉,形成了自己的“诚斋体”。

从杨万里写诗的创作经历中,你又能感悟到什么道理?

1.创作源于模仿,模仿有了一定的积累后,自然有创作的底蕴。

2.学习不只拘泥于教条,要有自己的创新。

“步后园,登古城,采撷杞菊,攀翻花竹,万象毕来,献予诗材,盖麾之不去,前者未应,而后者巳迫,涣然未觉作诗之难也。”

杨万里在《荆溪集自序》中说:

请同学按下暂停键朗读并翻译这段文字

毕:都 予:我 盖:句首发语句 迫:迫近 涣然:形容疑虑、积郁等消除

步入后花园,登上古城墙,采摘杞子菊花,攀折花草树木,大自然的一切景象全都来献给我,成为我作诗的材料,挥之不去,前面的还没写完,后面的已到了眼前。原先所有的疑虑完全消除,不再觉得作诗艰难了。

杨万里他提出的诗歌创作主张是以自然为师,在现实生活中去寻找诗歌创作的源泉。同学们,那今天我们的写作素材,不也是来自于自然与生活吗?

每天每日,我们会遇到各种各样的事物,都可以成为写作的素材;

每时每刻,我们会产生各种各样的想法,也可以很好的成为写作的素材。

写什么,在于我们自己的感悟,常思常悟;

怎么写,在于我们自己的坚持,常写常新。

其实,写作,也没有太多的窍门,唯手熟耳!

所以,写作,我们要善于发现与思考,对生活保持着热爱!

作业

阳光是自然的,万物生长需要阳光,生命的勃发需要阳光;阳光又是生活的,生活中的阳光,可以是支持、鼓励,可以是理解、信任,可以是帮助、引导,还可以是一方自由呼吸的空间、一个施展才华的舞台、一次锻炼自我的机会。

请以《给我一点阳光》为题,写一篇作文。除诗歌外,文体不限,不少于600字。

在自然万物中找到“灵犀”

——读杨万里的诗

过松源晨炊漆公店(其五)

杨万里

莫言下岭便无难,

赚得行人错喜欢。

政入万山围子里,

一山放出一山拦。

平常事,大白话,却有深意,这就在于诗人对于自然万物的感悟,并运用巧妙的手法把这种感悟表现出来,你能感受到吗?

用“行山路”来隐喻“人生路”的哲理。

几个关键字的运用,另有深意,你能体会到吗?

“赚”,骗的意思,行人心目中下岭的容易,与它实际上的艰难形成鲜明对比,行人是被自己对下岭的主观想象骗了,诗人在此只点出而不说破,人生又何不如此。所以首联中“莫言”就有如提醒,正因为上山艰难,人们便往往把下山看得容易和轻松,但是不要有这样的错觉。

“放”和“拦”,这两个拟人化的动词,仔细体会就会感受到,诗人要表达的哲理。放出的是顺境,拦住的是你逆境,人生就是这么起起伏伏。

杨万里就是能在自然万物中找到“灵犀一点”的精神追求。

“不是风烟好,何缘句子新。”

——杨万里

杨万里认为广阔的大自然是他创作的不竭源泉。

先是有了“风烟好”,才能有“句子新”。

“风烟好”是指杨万里受到自然界的触发产生了真情实感。

晓行望云山

杨万里

霁天欲晓未明间,

满目奇峰总可观。

却有一峰忽然长,

方知不动是真山。

注释:

①云山:云和山。②霁(jì):雨雪停止,天放晴。③长(zhǎng):长大,生长。

天气放晴东方欲晓已到要亮不亮的时候,

隐隐约约可以见到奇异秀丽的山影。

忽然一座山峰顷刻间高大起来,

才知道屹然不动的才是真正的山峰。

晓行望云山

杨万里

霁天欲晓未明间,

满目奇峰总可观。

却有一峰忽然长,

方知不动是真山。

注释:

①云山:云和山。

②霁(jì):雨雪停止,天放晴。

③长(zhǎng):长大,生长。

请同学说说诗的大概意思。

晓行望云山

杨万里

霁天欲晓未明间,

满目奇峰总可观。

却有一峰忽然长,

方知不动是真山。

注释:

①云山:云和山。

②霁(jì):雨雪停止,天放晴。

③长(zhǎng):长大,生长。

诗题中的哪个字统领了全诗的内容?

此诗围绕“望”字而展开,写破晓前的云山景象。

首联和颔联写的是“初望”,望到了怎样的景象?请你结合诗句具体说说。

“未明间”,交代天欲晓未晓,尚未大亮,一切都在朦朦胧胧之中,这就把“晓行”天气交代清楚了,呼应了“欲晓”,天将亮还没亮。也为后面云山难辨的景象描写,作好铺垫。

“总可观”是照应“未明间”,是说大体可观,不甚清楚。

由此可见,望中的奇峰,既是远山,也是天云,描绘云、山相接,连成一片,绝难分辨的景象。

晓行望云山

杨万里

霁天欲晓未明间,

满目奇峰总可观。

却有一峰忽然长,

方知不动是真山。

注释:

①云山:云和山。

②霁(jì):雨雪停止,天放晴。

③长(zhǎng):长大,生长。

颈联和尾联写的是“再望”,又望到了怎样的景象?请你结合诗句具体说说。

通过“却有”和“方知”,辨明真假。在那满目奇峰之中,却有一峰发生了变化,它突然间长高了,与天相接,这才使诗人恍然大悟,原来那众多的奇峰,竟有天空中云彩在给人以假象,而那些岿然不动的才是真正的远山。

诗人通过这先后的两次“望”又给人以怎样的哲理?

世界上有许多东西,往往是真假混杂、真真假假,不易分辨。但是只要细心观察,提高警觉,就会发现假的终究是假的,总会有拨开云雾,日朗天清的时候。

要善于透过事物的现象看到本质,不要被假象所迷惑。

下横山滩头望金华山(其一)

杨万里

篙师只管信船流,不作前滩水石谋。

忽被惊湍旋三转,倒将船尾作船头。

请说出诗的大意。

船夫任凭船儿顺流而下,

却不考虑过前面的奇石险滩。

突然间的惊涛骇浪让船儿不停地打转,

湍急的水流让船掉转了方向。

下横山滩头望金华山(其一)

杨万里

篙师只管信船流,不作前滩水石谋。

忽被惊湍旋三转,倒将船尾作船头。

请你结合诗的关键词句,说出诗中蕴含的哲理。

“只管”,“不作”,写出了篙师十足的信心。

“旋三转”,“船尾作船头”,又形象地写出了船陷入了出乎意料的险情中。

激流之中,任凭船儿顺流而下,船工并不把前途中奇石险滩放在心上。但是,惊涛骇浪却不因船工的“艺高人胆大”而有所收敛,湍急的水流转瞬间就把船体掉转了方向。

可见,篙师自信满满,顺水流舟,却不知前滩水石,继而仓皇斗浪。这一生动滑稽的事情说明顺境中要想到逆境的道理。

过郑步

杨万里

渐有人家松桂丛,韶州山水胜南雄。

未须青惜峰峦过,过了诸峰得好峰。

请说出诗的大意。

渐望有人家在这苍松翠木之中,韶州的山水要胜于南雄,但也不必要留恋这两岸青山峰峦起伏的美景不会再有,过了这些也许会有更好的山景在前面。

“过了诸峰得好峰”又表达了诗人怎样的一种心态?

前两句描写韶州山水之美。但是诗人行舟匆匆没能好好欣赏眼前的美景。后两句诗人便从此事发出感慨,不必沉溺于过去,未来还有更加美好的景象值得去期待。

现在再来看小学学过的《小池》,你有什么新的发现吗?

小池

杨万里

泉眼无声惜细流,树荫照水爱晴柔。

小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头。

诗歌画面中有哪些景物,有怎样的色彩和特点?

画面中有太阳、树木、小荷、小池;

画面色彩艳丽,明亮的阳光、深绿的树荫、翠绿的小荷、鲜活的蜻蜓,清亮的泉水。

这样的画面,能让我们感受到大自然事物之间的这样一种亲密和谐的关系,也能感受到杨万里对大自然的喜爱之情。

小池

杨万里

泉眼无声惜细流,树荫照水爱晴柔。

小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头。

更深入地去思考这首诗,同样能发现其中蕴含的哲理。这其中的哲理,就落在这个“早”字,请你深入体会。

一方面要有发现新事物新机遇的眼光和掌握新事物新机遇的魄力,这样才能有远大的前途。

另一方面我们要勇敢地展现自己的才华,只要是真正的才华,都不会被埋没,总有被青睐的一天,就像才露尖尖角的小荷,也早就有蜻蜓发现并立在上头。

小池

杨万里

泉眼无声惜细流,树荫照水爱晴柔。

小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头。

杨万里诗风的形成与他的人生经历是分不开的

杨万里出生于江西吉水的山村里,没有显赫的家境,他曾在《饮酒》中自叙道“我本非缙绅,金华牧羊儿。”考中进士后,杨万里开始了 40余年的为官生涯,由于他被卷入朋党之争加之性格刚直,得罪了宋孝宗,经常调任于各地之间,因此他把目光转向大自然。大自然成了杨万里心灵的归宿和精神的依托。杨万里的出身和仕途经历在一定程度上决定了他对自然山水的深入体察以及对淳朴民风的亲切感情。

“杨万里,字廷秀,吉州吉水人。中绍兴二十四年进士第,为赣州司户,调永州零陵丞。时张浚谪永,杜门谢客,万里三往不得见,以书力请,始见之。浚勉以正心诚意之学,万里服其教终身,乃名读书之室曰诚斋。”

《宋史 杨万里传》中有这么一段记载:

请同学按下暂停键朗读并翻译这段文字

杨万里字廷秀,吉州吉水人。考取宋高宗绍兴二十四年进士,任赣州司户官,又调任永州零陵县县丞。这时张浚贬谪到永州,闭门谢客,杨万里三次拜访都没有见到,便写了一封信极力请求,张浚才见他,并以“正心诚意”之学相勉励,杨万里终身信服其教导,并把自己读书的房子取名为“诚斋”。

此后杨万里还与张浚的儿子张栻交好,张栻是南宋时期著名的理学家,他的一些理学思想也深刻地影响了杨万里。

杨万里自己写道,“闭门觅句非诗法,只是征行自有诗”,杨万里初学江西诗派,继而学习陈师道五律,其后又学唐人绝句,最后终于摒弃摹拟而诗法大自然,从自然之中的征行游历作为自己诗歌的创作源泉,形成了自己的“诚斋体”。

从杨万里写诗的创作经历中,你又能感悟到什么道理?

1.创作源于模仿,模仿有了一定的积累后,自然有创作的底蕴。

2.学习不只拘泥于教条,要有自己的创新。

“步后园,登古城,采撷杞菊,攀翻花竹,万象毕来,献予诗材,盖麾之不去,前者未应,而后者巳迫,涣然未觉作诗之难也。”

杨万里在《荆溪集自序》中说:

请同学按下暂停键朗读并翻译这段文字

毕:都 予:我 盖:句首发语句 迫:迫近 涣然:形容疑虑、积郁等消除

步入后花园,登上古城墙,采摘杞子菊花,攀折花草树木,大自然的一切景象全都来献给我,成为我作诗的材料,挥之不去,前面的还没写完,后面的已到了眼前。原先所有的疑虑完全消除,不再觉得作诗艰难了。

杨万里他提出的诗歌创作主张是以自然为师,在现实生活中去寻找诗歌创作的源泉。同学们,那今天我们的写作素材,不也是来自于自然与生活吗?

每天每日,我们会遇到各种各样的事物,都可以成为写作的素材;

每时每刻,我们会产生各种各样的想法,也可以很好的成为写作的素材。

写什么,在于我们自己的感悟,常思常悟;

怎么写,在于我们自己的坚持,常写常新。

其实,写作,也没有太多的窍门,唯手熟耳!

所以,写作,我们要善于发现与思考,对生活保持着热爱!

作业

阳光是自然的,万物生长需要阳光,生命的勃发需要阳光;阳光又是生活的,生活中的阳光,可以是支持、鼓励,可以是理解、信任,可以是帮助、引导,还可以是一方自由呼吸的空间、一个施展才华的舞台、一次锻炼自我的机会。

请以《给我一点阳光》为题,写一篇作文。除诗歌外,文体不限,不少于600字。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读