第2课空气的成分2

图片预览

文档简介

第二课时:空气中的成分(2)

一、教学目标:

知识与技能:

1.知道氧气在空气中的所占的大概比例。

2.交流所查阅收集的空气中各种成分的用途的信息,理解不同性质物质的不同用途.。

过程与方法:

1.模拟并分析拉瓦锡测定空气中氧气含量实验,初步学会定量实验的设计方法。

2.初步学会用观察、实验的方法获取信息,并从实验信息中得出科学的结论。

情感态度与价值观:

1.树立科学的实验设计观念,学会科学地判断分析实验现象。

2.初步树立科学的物质观,科学的看待科学家的实验过程及结论。

二、重点和难点:

重点:知道空气中各成分的用途。空气中氧气含量的测定。

难点:培养学生思考问题的能力及收集信息的能力。实验过程中使学生养成规范操作实验仪器的习惯,教会学生对化学实验现象的一般观察方法及相关描述,培养类比推断的思维方式 。

三、教学准备:

教学器材:红磷、燃烧匙、酒精灯(火柴)、集气瓶、橡皮塞、带止水夹的导管、烧杯、水。

教学流程:

四、流程说明:

教学环节

活动设计

设计说明

引入

介绍人类发现空气的历程

用化学史引导学生了解科学探究的一般过程

活动1

分析拉瓦锡实验的设计原理

为什么选用密闭容器

为什么加热足够长的时间

为什么选择汞

通过分析科学家的实验,了解探究实验设计的要求,为模拟实验奠定基础.

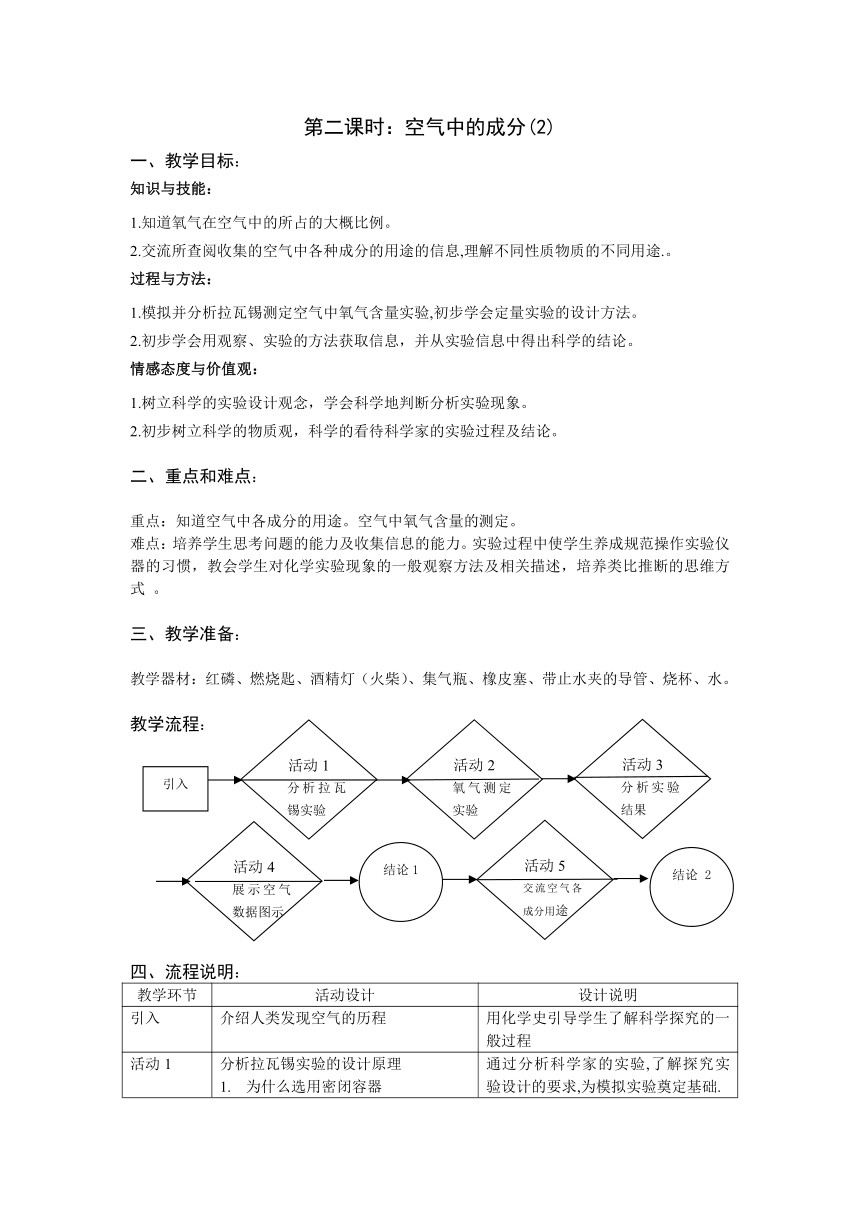

活动2

用红磷实验模拟拉瓦锡的氧气测定实验,知道空气中氧气的含量.

1.有关仪器的名称;

2.集气瓶中有物质吗?

3.你猜测会有什么实验现象.

4.为什么红磷可以代替汞.

5.集气瓶中的压强为什么会变小?(粒子模型解释)

6.集气瓶中的刻度是如何确定的?

7.你能看到什么现象?

8.如果没有达到1/5,可能有什么原因?

教师边演示边提问,分析实验,了解探究过程. 指导学生观察实验现象、记录实验结果。巩固旧知,为新知识的学习奠定基础。同时活跃课堂气氛,调动学生的积极性。通过学生自主的实验探究过程,体验实验过程中的成功与失败

活动3

实验结束后,剩余的是什么物质?通过分析和推论,得出氮气也是空气的一种成分,体积含量最大.

联系第一课时的作业,指导学生用类比的方法推论得出空气的主要成分.

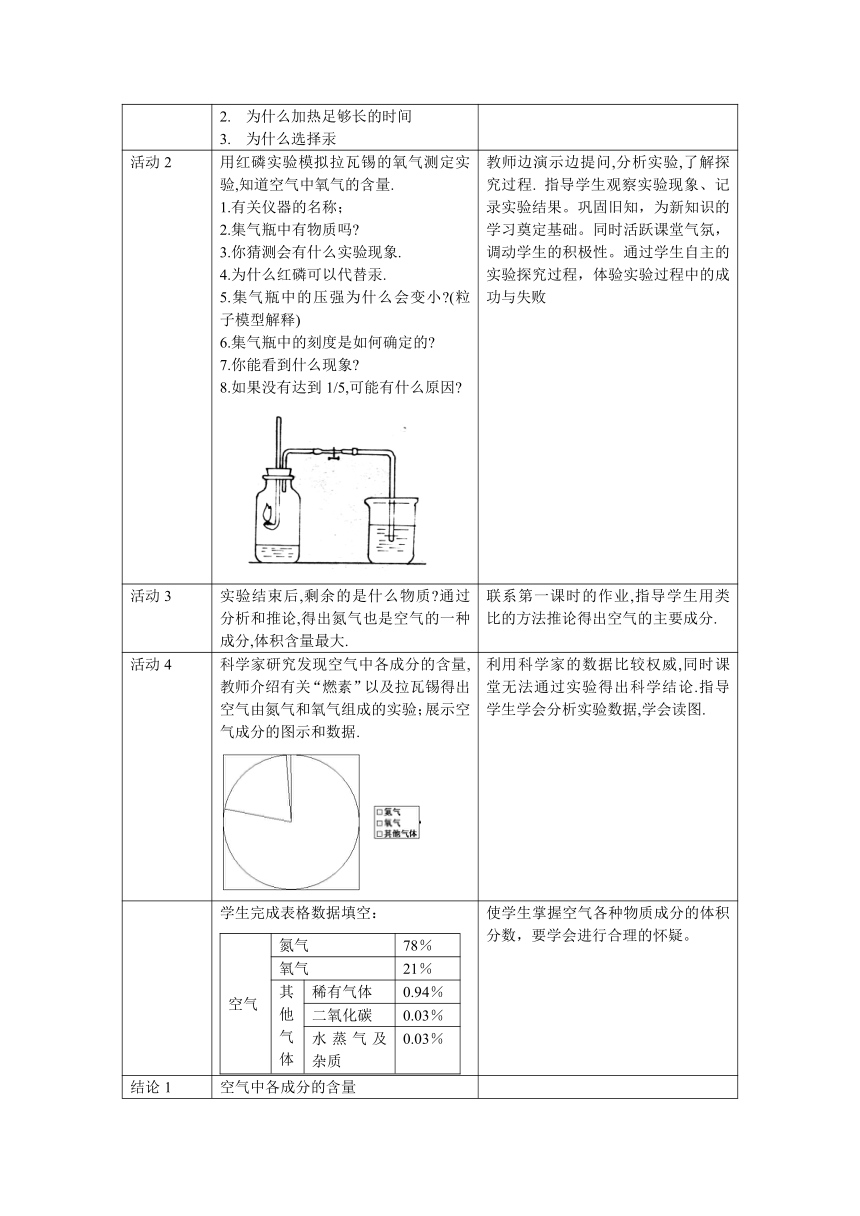

活动4

科学家研究发现空气中各成分的含量, 教师介绍有关“燃素”以及拉瓦锡得出空气由氮气和氧气组成的实验;展示空气成分的图示和数据.

利用科学家的数据比较权威,同时课堂无法通过实验得出科学结论.指导学生学会分析实验数据,学会读图.

空气

氮气

78%

氧气

21%

其

他

气

体

稀有气体

0.94%

二氧化碳

0.03%

水蒸气及杂质

0.03%

学生完成表格数据填空:

使学生掌握空气各种物质成分的体积分数,要学会进行合理的怀疑。

结论1

空气中各成分的含量

活动5

交流空气中各成分的用途,与气体的哪些性质有关.

作业反馈,学会查找资料.通过交流合作学习,明确用途与性质相适应

结论2

空气是人们赖以生存的物质,它的各种成分具有不同的用途,是地球生命生存的源泉.

五、训练与评价:

一、基础型习题

1、空气中氮气的含量约为……………………………………………………( )

A、21% B、12% C、78% D、87%

(答案:C)

【设计意图】课标中空气的组成及含量,考察学生知识与技能中的了解。

2、约占有空气总体积五分之一的物质是……………………………………( )

A、氧气 B、氮气 C、二氧化碳 D、稀有气体

(答案:A)

【设计意图】课标中空气的组成及含量,考察学生知识与技能中的了解。

3、下列有关空气的说法中,正确的是…………………………………………( )

A、空气是一种单一的物质。

B、通常状态下,无色、无味的气体一定是空气。

C、一般情况下,空气的成分是比较固定的,主要由氮气和氧气组成。

D、空气中只含有氮气和氧气。

(答案:C)

【设计意图】课标中空气的组成,考察学生知识与技能中的了解。

4、通过查阅相关资料,我知道了电灯泡中充有的气体可能是………………( )

A、氧气 B、二氧化碳 C、稀有气体 D、氢气

(答案:C)

【设计意图】课标中空气的组成及其用途,考察学生知识与技能中的认识。

5、汽水中溶有的气体是………………………………………………………( )

A、氧气 B、二氧化碳 C、氮气 D、稀有气体

(答案:B)

【设计意图】课标中空气的组成及其用途,考察学生知识与技能中的认识。

6、汽车安全气囊里所装的化学物质,能在碰撞后10毫秒内生成一种空气中含量最多的气体,该气体是…………………………………………………………( )

A、氧气 B、氮气 C、稀有气体 D、二氧化碳

(答案:B)

【设计意图】课标中空气的组成及其用途,考察学生知识与技能中的认识。7、找出左右栏中相关的项目并用线连起来:

氧气· ·灌注在探照灯内

二氧化碳· ·填充在汽车轮胎内

稀有气体· ·保持大气的湿度

压缩的空气· ·有助于可燃物的燃烧

水汽· ·过量会加剧温室效应

(答案: 氧气· ·灌注在探照灯内

二氧化碳· ·填充在汽车轮胎内

稀有气体· ·保持大气的湿度

压缩的空气· ·有助于可燃物的燃烧

水汽· ·过量会加剧温室效应 )

【设计意图】课标中空气的组成及其用途,考察学生知识与技能中的认识。

拓展习题

8、用来测定空气成分的方法很多(参考拉瓦锡测量空气中氧气含量的科学史),右图所示的是用红磷在空气中燃烧的测定方法。实验过程是:

第一步:将集气瓶容积划分为五等份,并做好标记。

第二步:点燃燃烧匙内的红磷,伸入集气瓶中并把塞子塞紧。

第三步:待红磷熄灭并冷却后,打开止水夹,发现水被吸入集气瓶中,进入集气瓶中水的体积约为集气瓶总容积的1/5。

请回答下列问题:

集气瓶中剩余的气体主要是 。

(答案:氮气)

打开止水夹后,水进入集气瓶的体积相当于集气瓶中原有的 的体积。

(答案:氧气)

实验完毕,若进入集气瓶中水的体积不到总容积的1/5,你认为导致这一结果的原因可能是:

。

(答案:将红磷点燃放入装有空气的集气瓶过程中,有部分瓶中的氧气已与红磷反应,外部的空气补充进来后才塞紧橡皮塞。)

(4)实验完毕,若进入集气瓶中水的体积超过总容积的1/5,你认为导致这一结果的原因可能是:

(答案:如果红磷熄灭后立刻打开弹簧夹,此时瓶内温度较高,气压较大,会有许多气体从瓶中逸出,冷却后则会有更多的水(超过容积的1/5)进入瓶中。)

(4)某同学对实验进行反思后,提出了改进方法(如右上图),你认为改进后的优点是: 。

(答案:防止集气瓶中的空气与外界空气联通,减少实验误差。)

【设计意图】课标中空气中氧气含量的测定,考察学生过程与方法中的观察、分析、解释及推断等。

活动卡

活动一:请写出拉瓦锡实验装置的各部件名称

活动二:请写出红磷模拟实验所需的器材和可能的实验结果

实验器材________________________________________________________

实验结果________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

____________________________________________________________

评价

项 目

自 评

互 评

师 评

作业完成的质量

交流发言的态度

小组讨论的效果

活动卡内容完成

评价:优、良、中、差

第二课时:空气中的成分(2)

一、教学目标:

知识与技能:

1.知道氧气在空气中的所占的大概比例。

2.交流所查阅收集的空气中各种成分的用途的信息,理解不同性质物质的不同用途.。

过程与方法:

1.模拟并分析拉瓦锡测定空气中氧气含量实验,初步学会定量实验的设计方法。

2.初步学会用观察、实验的方法获取信息,并从实验信息中得出科学的结论。

情感态度与价值观:

1.树立科学的实验设计观念,学会科学地判断分析实验现象。

2.初步树立科学的物质观,科学的看待科学家的实验过程及结论。

二、重点和难点:

重点:知道空气中各成分的用途。空气中氧气含量的测定。

难点:培养学生思考问题的能力及收集信息的能力。实验过程中使学生养成规范操作实验仪器的习惯,教会学生对化学实验现象的一般观察方法及相关描述,培养类比推断的思维方式 。

三、教学准备:

教学器材:红磷、燃烧匙、酒精灯(火柴)、集气瓶、橡皮塞、带止水夹的导管、烧杯、水。

教学流程:

四、流程说明:

教学环节

活动设计

设计说明

引入

介绍人类发现空气的历程

用化学史引导学生了解科学探究的一般过程

活动1

分析拉瓦锡实验的设计原理

为什么选用密闭容器

为什么加热足够长的时间

为什么选择汞

通过分析科学家的实验,了解探究实验设计的要求,为模拟实验奠定基础.

活动2

用红磷实验模拟拉瓦锡的氧气测定实验,知道空气中氧气的含量.

1.有关仪器的名称;

2.集气瓶中有物质吗?

3.你猜测会有什么实验现象.

4.为什么红磷可以代替汞.

5.集气瓶中的压强为什么会变小?(粒子模型解释)

6.集气瓶中的刻度是如何确定的?

7.你能看到什么现象?

8.如果没有达到1/5,可能有什么原因?

教师边演示边提问,分析实验,了解探究过程. 指导学生观察实验现象、记录实验结果。巩固旧知,为新知识的学习奠定基础。同时活跃课堂气氛,调动学生的积极性。通过学生自主的实验探究过程,体验实验过程中的成功与失败

活动3

实验结束后,剩余的是什么物质?通过分析和推论,得出氮气也是空气的一种成分,体积含量最大.

联系第一课时的作业,指导学生用类比的方法推论得出空气的主要成分.

活动4

科学家研究发现空气中各成分的含量, 教师介绍有关“燃素”以及拉瓦锡得出空气由氮气和氧气组成的实验;展示空气成分的图示和数据.

利用科学家的数据比较权威,同时课堂无法通过实验得出科学结论.指导学生学会分析实验数据,学会读图.

空气

氮气

78%

氧气

21%

其

他

气

体

稀有气体

0.94%

二氧化碳

0.03%

水蒸气及杂质

0.03%

学生完成表格数据填空:

使学生掌握空气各种物质成分的体积分数,要学会进行合理的怀疑。

结论1

空气中各成分的含量

活动5

交流空气中各成分的用途,与气体的哪些性质有关.

作业反馈,学会查找资料.通过交流合作学习,明确用途与性质相适应

结论2

空气是人们赖以生存的物质,它的各种成分具有不同的用途,是地球生命生存的源泉.

五、训练与评价:

一、基础型习题

1、空气中氮气的含量约为……………………………………………………( )

A、21% B、12% C、78% D、87%

(答案:C)

【设计意图】课标中空气的组成及含量,考察学生知识与技能中的了解。

2、约占有空气总体积五分之一的物质是……………………………………( )

A、氧气 B、氮气 C、二氧化碳 D、稀有气体

(答案:A)

【设计意图】课标中空气的组成及含量,考察学生知识与技能中的了解。

3、下列有关空气的说法中,正确的是…………………………………………( )

A、空气是一种单一的物质。

B、通常状态下,无色、无味的气体一定是空气。

C、一般情况下,空气的成分是比较固定的,主要由氮气和氧气组成。

D、空气中只含有氮气和氧气。

(答案:C)

【设计意图】课标中空气的组成,考察学生知识与技能中的了解。

4、通过查阅相关资料,我知道了电灯泡中充有的气体可能是………………( )

A、氧气 B、二氧化碳 C、稀有气体 D、氢气

(答案:C)

【设计意图】课标中空气的组成及其用途,考察学生知识与技能中的认识。

5、汽水中溶有的气体是………………………………………………………( )

A、氧气 B、二氧化碳 C、氮气 D、稀有气体

(答案:B)

【设计意图】课标中空气的组成及其用途,考察学生知识与技能中的认识。

6、汽车安全气囊里所装的化学物质,能在碰撞后10毫秒内生成一种空气中含量最多的气体,该气体是…………………………………………………………( )

A、氧气 B、氮气 C、稀有气体 D、二氧化碳

(答案:B)

【设计意图】课标中空气的组成及其用途,考察学生知识与技能中的认识。7、找出左右栏中相关的项目并用线连起来:

氧气· ·灌注在探照灯内

二氧化碳· ·填充在汽车轮胎内

稀有气体· ·保持大气的湿度

压缩的空气· ·有助于可燃物的燃烧

水汽· ·过量会加剧温室效应

(答案: 氧气· ·灌注在探照灯内

二氧化碳· ·填充在汽车轮胎内

稀有气体· ·保持大气的湿度

压缩的空气· ·有助于可燃物的燃烧

水汽· ·过量会加剧温室效应 )

【设计意图】课标中空气的组成及其用途,考察学生知识与技能中的认识。

拓展习题

8、用来测定空气成分的方法很多(参考拉瓦锡测量空气中氧气含量的科学史),右图所示的是用红磷在空气中燃烧的测定方法。实验过程是:

第一步:将集气瓶容积划分为五等份,并做好标记。

第二步:点燃燃烧匙内的红磷,伸入集气瓶中并把塞子塞紧。

第三步:待红磷熄灭并冷却后,打开止水夹,发现水被吸入集气瓶中,进入集气瓶中水的体积约为集气瓶总容积的1/5。

请回答下列问题:

集气瓶中剩余的气体主要是 。

(答案:氮气)

打开止水夹后,水进入集气瓶的体积相当于集气瓶中原有的 的体积。

(答案:氧气)

实验完毕,若进入集气瓶中水的体积不到总容积的1/5,你认为导致这一结果的原因可能是:

。

(答案:将红磷点燃放入装有空气的集气瓶过程中,有部分瓶中的氧气已与红磷反应,外部的空气补充进来后才塞紧橡皮塞。)

(4)实验完毕,若进入集气瓶中水的体积超过总容积的1/5,你认为导致这一结果的原因可能是:

(答案:如果红磷熄灭后立刻打开弹簧夹,此时瓶内温度较高,气压较大,会有许多气体从瓶中逸出,冷却后则会有更多的水(超过容积的1/5)进入瓶中。)

(4)某同学对实验进行反思后,提出了改进方法(如右上图),你认为改进后的优点是: 。

(答案:防止集气瓶中的空气与外界空气联通,减少实验误差。)

【设计意图】课标中空气中氧气含量的测定,考察学生过程与方法中的观察、分析、解释及推断等。

活动卡

活动一:请写出拉瓦锡实验装置的各部件名称

活动二:请写出红磷模拟实验所需的器材和可能的实验结果

实验器材________________________________________________________

实验结果________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

____________________________________________________________

评价

项 目

自 评

互 评

师 评

作业完成的质量

交流发言的态度

小组讨论的效果

活动卡内容完成

评价:优、良、中、差

一、教学目标:

知识与技能:

1.知道氧气在空气中的所占的大概比例。

2.交流所查阅收集的空气中各种成分的用途的信息,理解不同性质物质的不同用途.。

过程与方法:

1.模拟并分析拉瓦锡测定空气中氧气含量实验,初步学会定量实验的设计方法。

2.初步学会用观察、实验的方法获取信息,并从实验信息中得出科学的结论。

情感态度与价值观:

1.树立科学的实验设计观念,学会科学地判断分析实验现象。

2.初步树立科学的物质观,科学的看待科学家的实验过程及结论。

二、重点和难点:

重点:知道空气中各成分的用途。空气中氧气含量的测定。

难点:培养学生思考问题的能力及收集信息的能力。实验过程中使学生养成规范操作实验仪器的习惯,教会学生对化学实验现象的一般观察方法及相关描述,培养类比推断的思维方式 。

三、教学准备:

教学器材:红磷、燃烧匙、酒精灯(火柴)、集气瓶、橡皮塞、带止水夹的导管、烧杯、水。

教学流程:

四、流程说明:

教学环节

活动设计

设计说明

引入

介绍人类发现空气的历程

用化学史引导学生了解科学探究的一般过程

活动1

分析拉瓦锡实验的设计原理

为什么选用密闭容器

为什么加热足够长的时间

为什么选择汞

通过分析科学家的实验,了解探究实验设计的要求,为模拟实验奠定基础.

活动2

用红磷实验模拟拉瓦锡的氧气测定实验,知道空气中氧气的含量.

1.有关仪器的名称;

2.集气瓶中有物质吗?

3.你猜测会有什么实验现象.

4.为什么红磷可以代替汞.

5.集气瓶中的压强为什么会变小?(粒子模型解释)

6.集气瓶中的刻度是如何确定的?

7.你能看到什么现象?

8.如果没有达到1/5,可能有什么原因?

教师边演示边提问,分析实验,了解探究过程. 指导学生观察实验现象、记录实验结果。巩固旧知,为新知识的学习奠定基础。同时活跃课堂气氛,调动学生的积极性。通过学生自主的实验探究过程,体验实验过程中的成功与失败

活动3

实验结束后,剩余的是什么物质?通过分析和推论,得出氮气也是空气的一种成分,体积含量最大.

联系第一课时的作业,指导学生用类比的方法推论得出空气的主要成分.

活动4

科学家研究发现空气中各成分的含量, 教师介绍有关“燃素”以及拉瓦锡得出空气由氮气和氧气组成的实验;展示空气成分的图示和数据.

利用科学家的数据比较权威,同时课堂无法通过实验得出科学结论.指导学生学会分析实验数据,学会读图.

空气

氮气

78%

氧气

21%

其

他

气

体

稀有气体

0.94%

二氧化碳

0.03%

水蒸气及杂质

0.03%

学生完成表格数据填空:

使学生掌握空气各种物质成分的体积分数,要学会进行合理的怀疑。

结论1

空气中各成分的含量

活动5

交流空气中各成分的用途,与气体的哪些性质有关.

作业反馈,学会查找资料.通过交流合作学习,明确用途与性质相适应

结论2

空气是人们赖以生存的物质,它的各种成分具有不同的用途,是地球生命生存的源泉.

五、训练与评价:

一、基础型习题

1、空气中氮气的含量约为……………………………………………………( )

A、21% B、12% C、78% D、87%

(答案:C)

【设计意图】课标中空气的组成及含量,考察学生知识与技能中的了解。

2、约占有空气总体积五分之一的物质是……………………………………( )

A、氧气 B、氮气 C、二氧化碳 D、稀有气体

(答案:A)

【设计意图】课标中空气的组成及含量,考察学生知识与技能中的了解。

3、下列有关空气的说法中,正确的是…………………………………………( )

A、空气是一种单一的物质。

B、通常状态下,无色、无味的气体一定是空气。

C、一般情况下,空气的成分是比较固定的,主要由氮气和氧气组成。

D、空气中只含有氮气和氧气。

(答案:C)

【设计意图】课标中空气的组成,考察学生知识与技能中的了解。

4、通过查阅相关资料,我知道了电灯泡中充有的气体可能是………………( )

A、氧气 B、二氧化碳 C、稀有气体 D、氢气

(答案:C)

【设计意图】课标中空气的组成及其用途,考察学生知识与技能中的认识。

5、汽水中溶有的气体是………………………………………………………( )

A、氧气 B、二氧化碳 C、氮气 D、稀有气体

(答案:B)

【设计意图】课标中空气的组成及其用途,考察学生知识与技能中的认识。

6、汽车安全气囊里所装的化学物质,能在碰撞后10毫秒内生成一种空气中含量最多的气体,该气体是…………………………………………………………( )

A、氧气 B、氮气 C、稀有气体 D、二氧化碳

(答案:B)

【设计意图】课标中空气的组成及其用途,考察学生知识与技能中的认识。7、找出左右栏中相关的项目并用线连起来:

氧气· ·灌注在探照灯内

二氧化碳· ·填充在汽车轮胎内

稀有气体· ·保持大气的湿度

压缩的空气· ·有助于可燃物的燃烧

水汽· ·过量会加剧温室效应

(答案: 氧气· ·灌注在探照灯内

二氧化碳· ·填充在汽车轮胎内

稀有气体· ·保持大气的湿度

压缩的空气· ·有助于可燃物的燃烧

水汽· ·过量会加剧温室效应 )

【设计意图】课标中空气的组成及其用途,考察学生知识与技能中的认识。

拓展习题

8、用来测定空气成分的方法很多(参考拉瓦锡测量空气中氧气含量的科学史),右图所示的是用红磷在空气中燃烧的测定方法。实验过程是:

第一步:将集气瓶容积划分为五等份,并做好标记。

第二步:点燃燃烧匙内的红磷,伸入集气瓶中并把塞子塞紧。

第三步:待红磷熄灭并冷却后,打开止水夹,发现水被吸入集气瓶中,进入集气瓶中水的体积约为集气瓶总容积的1/5。

请回答下列问题:

集气瓶中剩余的气体主要是 。

(答案:氮气)

打开止水夹后,水进入集气瓶的体积相当于集气瓶中原有的 的体积。

(答案:氧气)

实验完毕,若进入集气瓶中水的体积不到总容积的1/5,你认为导致这一结果的原因可能是:

。

(答案:将红磷点燃放入装有空气的集气瓶过程中,有部分瓶中的氧气已与红磷反应,外部的空气补充进来后才塞紧橡皮塞。)

(4)实验完毕,若进入集气瓶中水的体积超过总容积的1/5,你认为导致这一结果的原因可能是:

(答案:如果红磷熄灭后立刻打开弹簧夹,此时瓶内温度较高,气压较大,会有许多气体从瓶中逸出,冷却后则会有更多的水(超过容积的1/5)进入瓶中。)

(4)某同学对实验进行反思后,提出了改进方法(如右上图),你认为改进后的优点是: 。

(答案:防止集气瓶中的空气与外界空气联通,减少实验误差。)

【设计意图】课标中空气中氧气含量的测定,考察学生过程与方法中的观察、分析、解释及推断等。

活动卡

活动一:请写出拉瓦锡实验装置的各部件名称

活动二:请写出红磷模拟实验所需的器材和可能的实验结果

实验器材________________________________________________________

实验结果________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

____________________________________________________________

评价

项 目

自 评

互 评

师 评

作业完成的质量

交流发言的态度

小组讨论的效果

活动卡内容完成

评价:优、良、中、差

第二课时:空气中的成分(2)

一、教学目标:

知识与技能:

1.知道氧气在空气中的所占的大概比例。

2.交流所查阅收集的空气中各种成分的用途的信息,理解不同性质物质的不同用途.。

过程与方法:

1.模拟并分析拉瓦锡测定空气中氧气含量实验,初步学会定量实验的设计方法。

2.初步学会用观察、实验的方法获取信息,并从实验信息中得出科学的结论。

情感态度与价值观:

1.树立科学的实验设计观念,学会科学地判断分析实验现象。

2.初步树立科学的物质观,科学的看待科学家的实验过程及结论。

二、重点和难点:

重点:知道空气中各成分的用途。空气中氧气含量的测定。

难点:培养学生思考问题的能力及收集信息的能力。实验过程中使学生养成规范操作实验仪器的习惯,教会学生对化学实验现象的一般观察方法及相关描述,培养类比推断的思维方式 。

三、教学准备:

教学器材:红磷、燃烧匙、酒精灯(火柴)、集气瓶、橡皮塞、带止水夹的导管、烧杯、水。

教学流程:

四、流程说明:

教学环节

活动设计

设计说明

引入

介绍人类发现空气的历程

用化学史引导学生了解科学探究的一般过程

活动1

分析拉瓦锡实验的设计原理

为什么选用密闭容器

为什么加热足够长的时间

为什么选择汞

通过分析科学家的实验,了解探究实验设计的要求,为模拟实验奠定基础.

活动2

用红磷实验模拟拉瓦锡的氧气测定实验,知道空气中氧气的含量.

1.有关仪器的名称;

2.集气瓶中有物质吗?

3.你猜测会有什么实验现象.

4.为什么红磷可以代替汞.

5.集气瓶中的压强为什么会变小?(粒子模型解释)

6.集气瓶中的刻度是如何确定的?

7.你能看到什么现象?

8.如果没有达到1/5,可能有什么原因?

教师边演示边提问,分析实验,了解探究过程. 指导学生观察实验现象、记录实验结果。巩固旧知,为新知识的学习奠定基础。同时活跃课堂气氛,调动学生的积极性。通过学生自主的实验探究过程,体验实验过程中的成功与失败

活动3

实验结束后,剩余的是什么物质?通过分析和推论,得出氮气也是空气的一种成分,体积含量最大.

联系第一课时的作业,指导学生用类比的方法推论得出空气的主要成分.

活动4

科学家研究发现空气中各成分的含量, 教师介绍有关“燃素”以及拉瓦锡得出空气由氮气和氧气组成的实验;展示空气成分的图示和数据.

利用科学家的数据比较权威,同时课堂无法通过实验得出科学结论.指导学生学会分析实验数据,学会读图.

空气

氮气

78%

氧气

21%

其

他

气

体

稀有气体

0.94%

二氧化碳

0.03%

水蒸气及杂质

0.03%

学生完成表格数据填空:

使学生掌握空气各种物质成分的体积分数,要学会进行合理的怀疑。

结论1

空气中各成分的含量

活动5

交流空气中各成分的用途,与气体的哪些性质有关.

作业反馈,学会查找资料.通过交流合作学习,明确用途与性质相适应

结论2

空气是人们赖以生存的物质,它的各种成分具有不同的用途,是地球生命生存的源泉.

五、训练与评价:

一、基础型习题

1、空气中氮气的含量约为……………………………………………………( )

A、21% B、12% C、78% D、87%

(答案:C)

【设计意图】课标中空气的组成及含量,考察学生知识与技能中的了解。

2、约占有空气总体积五分之一的物质是……………………………………( )

A、氧气 B、氮气 C、二氧化碳 D、稀有气体

(答案:A)

【设计意图】课标中空气的组成及含量,考察学生知识与技能中的了解。

3、下列有关空气的说法中,正确的是…………………………………………( )

A、空气是一种单一的物质。

B、通常状态下,无色、无味的气体一定是空气。

C、一般情况下,空气的成分是比较固定的,主要由氮气和氧气组成。

D、空气中只含有氮气和氧气。

(答案:C)

【设计意图】课标中空气的组成,考察学生知识与技能中的了解。

4、通过查阅相关资料,我知道了电灯泡中充有的气体可能是………………( )

A、氧气 B、二氧化碳 C、稀有气体 D、氢气

(答案:C)

【设计意图】课标中空气的组成及其用途,考察学生知识与技能中的认识。

5、汽水中溶有的气体是………………………………………………………( )

A、氧气 B、二氧化碳 C、氮气 D、稀有气体

(答案:B)

【设计意图】课标中空气的组成及其用途,考察学生知识与技能中的认识。

6、汽车安全气囊里所装的化学物质,能在碰撞后10毫秒内生成一种空气中含量最多的气体,该气体是…………………………………………………………( )

A、氧气 B、氮气 C、稀有气体 D、二氧化碳

(答案:B)

【设计意图】课标中空气的组成及其用途,考察学生知识与技能中的认识。7、找出左右栏中相关的项目并用线连起来:

氧气· ·灌注在探照灯内

二氧化碳· ·填充在汽车轮胎内

稀有气体· ·保持大气的湿度

压缩的空气· ·有助于可燃物的燃烧

水汽· ·过量会加剧温室效应

(答案: 氧气· ·灌注在探照灯内

二氧化碳· ·填充在汽车轮胎内

稀有气体· ·保持大气的湿度

压缩的空气· ·有助于可燃物的燃烧

水汽· ·过量会加剧温室效应 )

【设计意图】课标中空气的组成及其用途,考察学生知识与技能中的认识。

拓展习题

8、用来测定空气成分的方法很多(参考拉瓦锡测量空气中氧气含量的科学史),右图所示的是用红磷在空气中燃烧的测定方法。实验过程是:

第一步:将集气瓶容积划分为五等份,并做好标记。

第二步:点燃燃烧匙内的红磷,伸入集气瓶中并把塞子塞紧。

第三步:待红磷熄灭并冷却后,打开止水夹,发现水被吸入集气瓶中,进入集气瓶中水的体积约为集气瓶总容积的1/5。

请回答下列问题:

集气瓶中剩余的气体主要是 。

(答案:氮气)

打开止水夹后,水进入集气瓶的体积相当于集气瓶中原有的 的体积。

(答案:氧气)

实验完毕,若进入集气瓶中水的体积不到总容积的1/5,你认为导致这一结果的原因可能是:

。

(答案:将红磷点燃放入装有空气的集气瓶过程中,有部分瓶中的氧气已与红磷反应,外部的空气补充进来后才塞紧橡皮塞。)

(4)实验完毕,若进入集气瓶中水的体积超过总容积的1/5,你认为导致这一结果的原因可能是:

(答案:如果红磷熄灭后立刻打开弹簧夹,此时瓶内温度较高,气压较大,会有许多气体从瓶中逸出,冷却后则会有更多的水(超过容积的1/5)进入瓶中。)

(4)某同学对实验进行反思后,提出了改进方法(如右上图),你认为改进后的优点是: 。

(答案:防止集气瓶中的空气与外界空气联通,减少实验误差。)

【设计意图】课标中空气中氧气含量的测定,考察学生过程与方法中的观察、分析、解释及推断等。

活动卡

活动一:请写出拉瓦锡实验装置的各部件名称

活动二:请写出红磷模拟实验所需的器材和可能的实验结果

实验器材________________________________________________________

实验结果________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

____________________________________________________________

评价

项 目

自 评

互 评

师 评

作业完成的质量

交流发言的态度

小组讨论的效果

活动卡内容完成

评价:优、良、中、差