第5课绿色植物如何获取能量1

文档属性

| 名称 | 第5课绿色植物如何获取能量1 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 428.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 牛津上海版(试用本) | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2013-02-23 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第五课时:绿色植物如何获取能量(1)

一、教学目标:

1、知识与技能:了解光合作用的发现历史,从理论研究上认识光合作用。

2、过程与方法:①在理论研究的基础上设计探索光合作用的原料、产物、条件等各种实验活动,初步学会生命科学方法中的控制变量法。②运用合作学习的方法,将实验结果进行分析处理,最后归纳出光合作用的过程。

3、情感态度与价值观:通过探究实验,进一步培养学生进行探究时注重各环节科学性的意识。

二、重点与难点:

重点:了解绿色植物通过光合作用获取能量

知道绿色植物进行光合作用的原料、产物、条件。

难点:设计探索光合作用的原料、产物、条件等各种实验活动。

三、教学准备:

1、探究光合作用的原料:天竺葵、碱石灰、透明塑料袋

2、探究光合作用的产物:(1)淀粉:天竺葵(预先饥饿2-3天)、铝箔、夹子、淀粉水溶液、碘液、酒精、酒精灯、火柴、试管、烧杯;(2)氧气:玻璃管、木塞、漏斗、水藻、烧杯、、木条、火柴

探究光合作用的条件:洒金桃叶珊瑚树叶、碘液、酒精、酒精灯、火柴、试管、烧杯

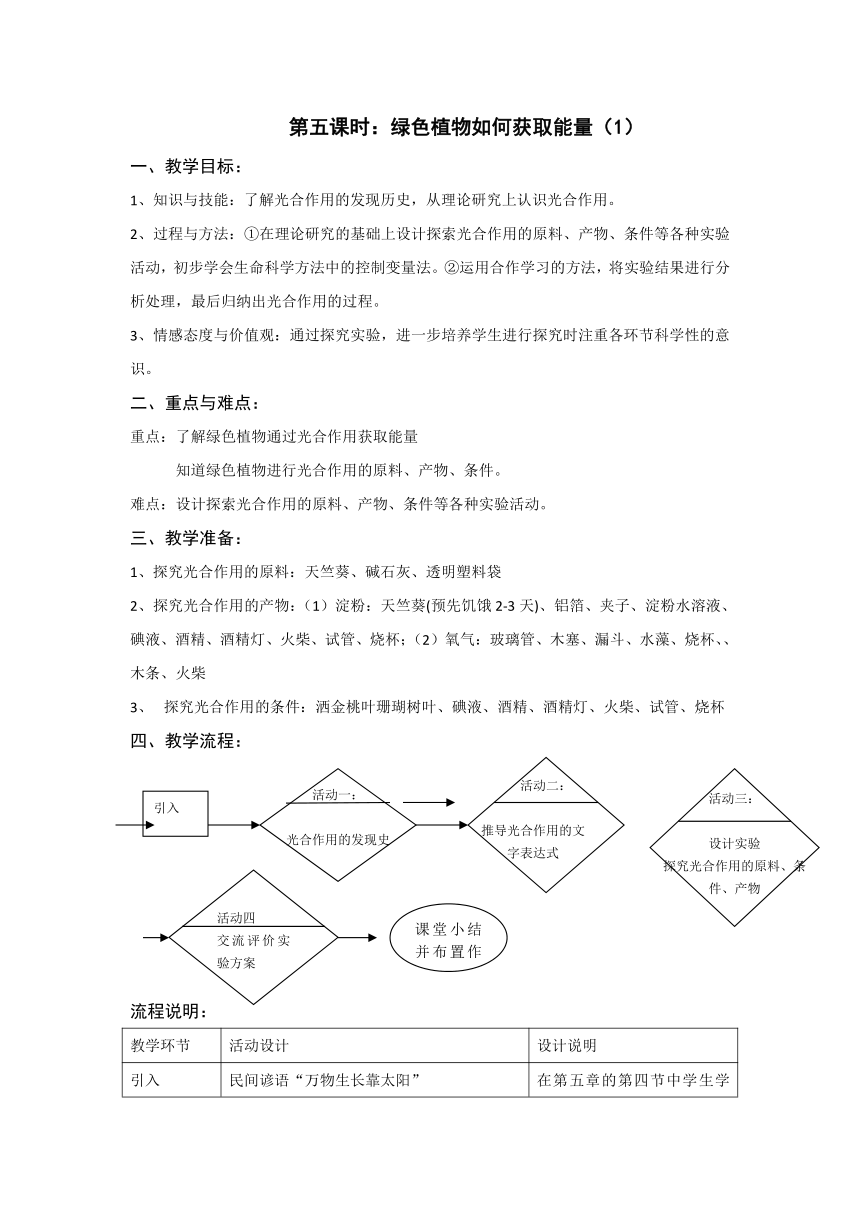

四、教学流程:

流程说明:

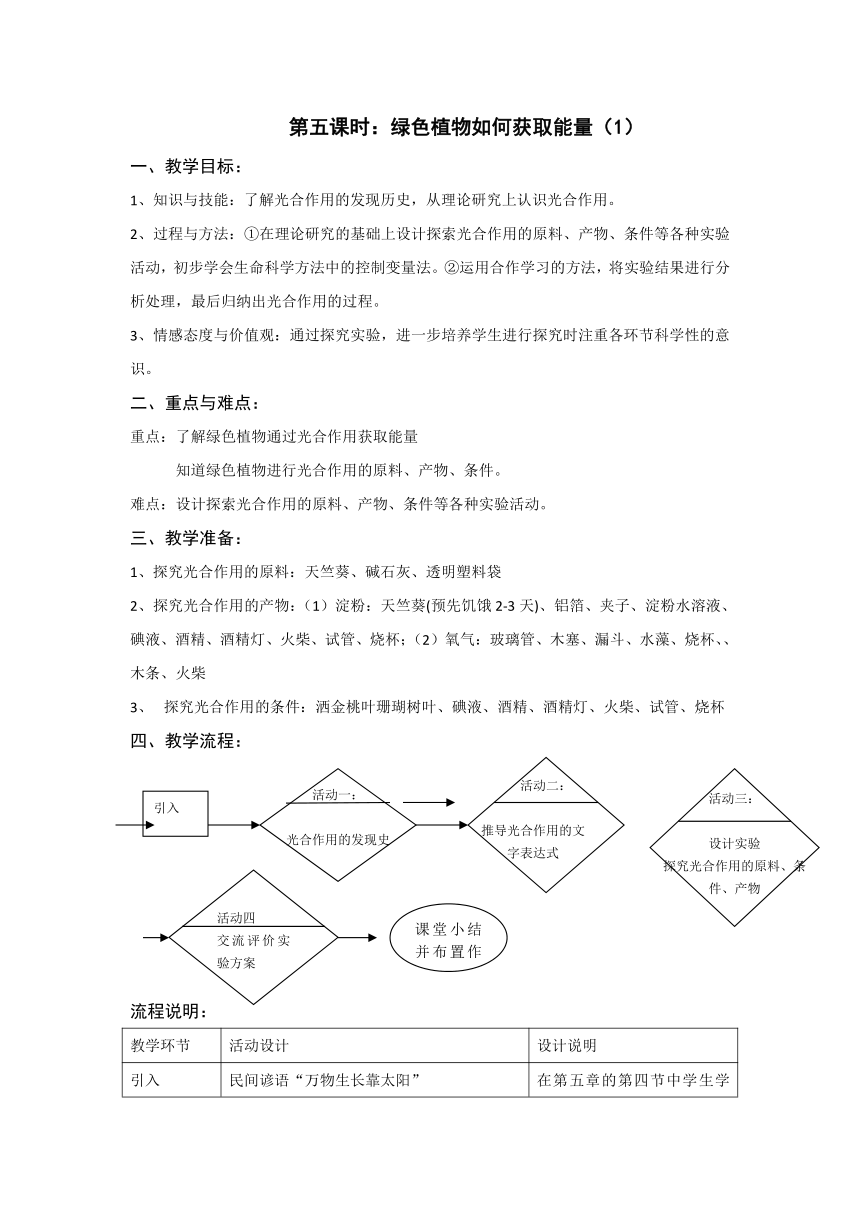

教学环节

活动设计

设计说明

引入

民间谚语“万物生长靠太阳”

在第五章的第四节中学生学生已经通过学习知道了地球上几乎所有的能都来自于太阳。因此通过民间谚语“万物生长靠太阳”很容易引出植物是通过将光能转化为自身所需要的能,而这个过程就是光合作用。

活动一

介绍光合作用的发现史

①1642年,比利时科学家范.赫尔蒙特栽培的柳苗实验②1771年,英国化学家普里斯特利实验③1779年,荷兰科学家英格豪斯经500多次实验发现光照是实验成功的关键

④1864年,德国科学家萨克斯淀粉生成实验(演示实验:教师将事先处理好的材料,做实验中的最后一步加碘然后用清水冲洗。)

教师介绍光合作用的发现史,让学生在了解光合作用的发现历史,从理论研究上认识光合作用,也为学生进一步自己探究光合作用做好准备。

活动二

根据光合作用的发现史推导出光合作用的文字表达式式:

二氧化碳+水 氧气+淀粉

由光合作用的发现史,推导出光合作用的文字表达式。

活动三

设计实验,探究光合作用的原料(二氧化碳)、条件(叶片)、产物(氧气)

通过科学史的介绍,提高学生的科学素养,同时学习科学家的探究思路,在此基础上,运用对照实验的方法,自行设计实验进行科学探究。

活动四

学生交流实验方案,用控制变量的思想进行相互评价与修改,完善实验方案。

光合作用的实验需要比较长的时间,而实验方案的设计是实验现象观察和比较的关键,也是教学的重点。本堂课采用设计和评价的方法,让学生学会利用控制变量的思想设计科学实验,并积极性进行评价与完善。

作业

教师提供相关的实验器材,根据实验方案实施实验探究活动。

五、训练与评价:

训练:

一、基础型习题

1、很多植物的叶片呈绿色,这是由于叶片内含有一种称为 的物质。

(答案:叶绿素)

2、在检验叶片中是否含有淀粉时,我们常利用 脱去叶片的颜色。

(答案:酒精)

3、检验淀粉所用的试剂是 。

(答案:碘液)

4、把一株绿色植物置于黑暗的环境中,两天后叶片中的淀粉含量会 。

(答案:减少/消耗)

5、下图列出的是“绿色植物在光下制造淀粉”实验中的相关步骤,但次序是打乱的。

(1)实验的正确步骤应该是:

(答案:D→C→A→B)

(2)为什么要把叶片先放在沸水中?

(答案:把叶肉细胞杀死)

(3)步骤A有什么作用?

(答案:除去叶绿素)

二、拓展习题

6、在17世纪以前,人们认为植物增重的物质全部来源于土壤,是不是这样呢?1642年,比利时科学家海尔蒙特提出质疑并大胆做出猜测:柳苗的增重是来自于水,之后进行了著名的柳树生长实验(如下图)。在此之后的一段时间里,众多科学家在海尔蒙特的实验的基础上,渐渐拨开了迷雾,最终清晰地认识了光合作用的本质。1779年英格豪斯通过实验证明绿色植物只有在光下才能净化空气,这一净化空气的气体被后人称之为氧气。1782年谢尼伯通过实验证明植物在光下放出氧气的同时,还要吸收空气中的二氧化碳。1804年,索热尔证明绿色植物在光下同时还要消耗水。1864年,萨克斯通过实验证明绿色植物进行光合作用能产生淀粉。

(1)分析海尔蒙特实验前后柳苗和干土的重量有何变化?

。

(答案:柳苗增重74.4kg,干土只减少0.1kg。)

(2)海尔蒙特通过此实验得出柳苗的增重只是来自于水,通过你之前的学习你认为他的结论正确吗?如果不正确请说明他忽视了哪些因素?

。

(答案:不正确,忽视了空气/二氧化碳、光照等因素。)

通过对光合作用发现史的学习和了解,你有什么体会或感受?

。

(答案:感受到科学发现离不开科学家们前赴后继的努力和智慧,人类对于某些事物的科学认识和发现是在不断发展进步的等等,合理即可。)

7、任意选择一个你认为光合作用所需的条件,通过小组合作的形式完成实验设计方案。

探究问题:植物进行光合作用是否需要 。

实验物品:

实验步骤:

(1) 目的: 。

(2) 目的: 。

(3) 目的: 。

(4) 目的: 。

(5) 目的: 。

(6) 目的: 。

记录现象

对照组

实验组

现象

结论:植物进行光合作用 需要/不需要 。

(答案:Ⅰ:阳光;生长茂盛的绿色植物、铝箔或不透光的硬卡片等;(1)用铝箔或不透光的硬卡片遮住部分叶片,阻止阳光照射;(2)暗处理,使叶片内的淀粉耗尽;(3)将叶片放入沸水中约1分钟,杀死叶片细胞;(4)将叶片放入酒精水浴5约分钟,将绿色物质溶解出来;(5)冲净叶片,去除酒精;(6)滴加碘液淹没叶片片刻之后冲洗掉多余的碘液,便于观察叶片的颜色变化。

记录现象

对照组

实验组

现象

(未遮光的部分)

叶片呈蓝色

(遮光部分)

叶片未呈蓝色

结论:需要,阳光。

Ⅱ:二氧化碳;生长茂盛的绿色植物、透过的塑料袋、少量碱石灰等;(1)用透光的塑料袋包裹部分叶片并在其中放入少量碱石灰,除去二氧化碳;(2)暗处理,使叶片内的淀粉耗尽;(3)将叶片放入沸水中约1分钟,杀死叶片细胞;(4)将叶片放入酒精水浴5约分钟,将绿色物质溶解出来;(5)冲净叶片,去除酒精;(6)滴加碘液淹没叶片片刻之后冲洗掉多余的碘液,便于观察叶片的颜色变化。

记录现象

对照组

实验组

现象

(接触空气中的二氧化碳)

叶片呈蓝色

(隔绝空气中的二氧化碳)

叶片未呈蓝色

结论:需要,二氧化碳。)

评价:

活动

记录(笔记)

自评

互评

师评

活动一:光合作用的发现史

活动二:推导光合作用的文字表达式

活动三:设计实验探究光合作用的原料、条件、产物

活动四:交流评价实验方案

第五课时:绿色植物如何获取能量(1)

一、教学目标:

1、知识与技能:了解光合作用的发现历史,从理论研究上认识光合作用。

2、过程与方法:①在理论研究的基础上设计探索光合作用的原料、产物、条件等各种实验活动,初步学会生命科学方法中的控制变量法。②运用合作学习的方法,将实验结果进行分析处理,最后归纳出光合作用的过程。

3、情感态度与价值观:通过探究实验,进一步培养学生进行探究时注重各环节科学性的意识。

二、重点与难点:

重点:了解绿色植物通过光合作用获取能量

知道绿色植物进行光合作用的原料、产物、条件。

难点:设计探索光合作用的原料、产物、条件等各种实验活动。

三、教学准备:

1、探究光合作用的原料:天竺葵、碱石灰、透明塑料袋

2、探究光合作用的产物:(1)淀粉:天竺葵(预先饥饿2-3天)、铝箔、夹子、淀粉水溶液、碘液、酒精、酒精灯、火柴、试管、烧杯;(2)氧气:玻璃管、木塞、漏斗、水藻、烧杯、、木条、火柴

探究光合作用的条件:洒金桃叶珊瑚树叶、碘液、酒精、酒精灯、火柴、试管、烧杯

四、教学流程:

流程说明:

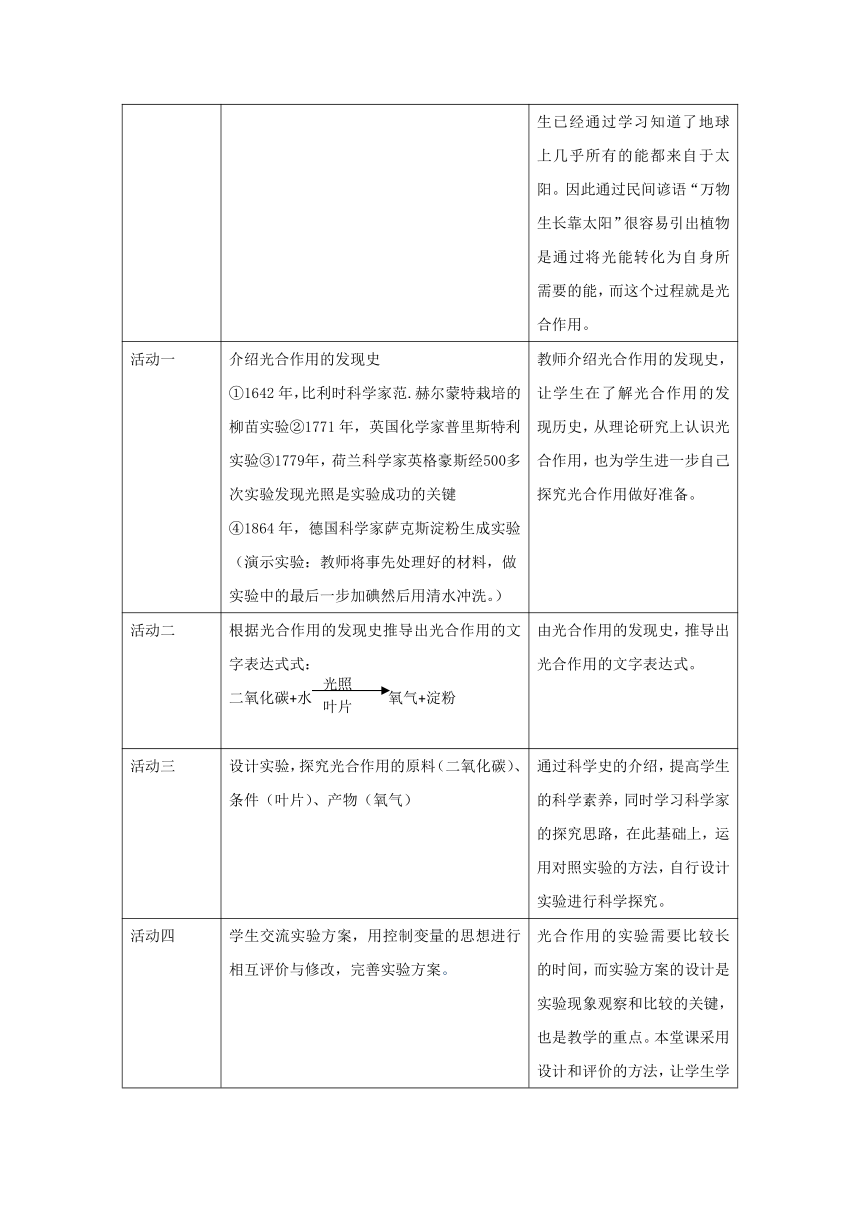

教学环节

活动设计

设计说明

引入

民间谚语“万物生长靠太阳”

在第五章的第四节中学生学生已经通过学习知道了地球上几乎所有的能都来自于太阳。因此通过民间谚语“万物生长靠太阳”很容易引出植物是通过将光能转化为自身所需要的能,而这个过程就是光合作用。

活动一

介绍光合作用的发现史

①1642年,比利时科学家范.赫尔蒙特栽培的柳苗实验②1771年,英国化学家普里斯特利实验③1779年,荷兰科学家英格豪斯经500多次实验发现光照是实验成功的关键

④1864年,德国科学家萨克斯淀粉生成实验(演示实验:教师将事先处理好的材料,做实验中的最后一步加碘然后用清水冲洗。)

教师介绍光合作用的发现史,让学生在了解光合作用的发现历史,从理论研究上认识光合作用,也为学生进一步自己探究光合作用做好准备。

活动二

根据光合作用的发现史推导出光合作用的文字表达式式:

二氧化碳+水 氧气+淀粉

由光合作用的发现史,推导出光合作用的文字表达式。

活动三

设计实验,探究光合作用的原料(二氧化碳)、条件(叶片)、产物(氧气)

通过科学史的介绍,提高学生的科学素养,同时学习科学家的探究思路,在此基础上,运用对照实验的方法,自行设计实验进行科学探究。

活动四

学生交流实验方案,用控制变量的思想进行相互评价与修改,完善实验方案。

光合作用的实验需要比较长的时间,而实验方案的设计是实验现象观察和比较的关键,也是教学的重点。本堂课采用设计和评价的方法,让学生学会利用控制变量的思想设计科学实验,并积极性进行评价与完善。

作业

教师提供相关的实验器材,根据实验方案实施实验探究活动。

五、训练与评价:

训练:

一、基础型习题

1、很多植物的叶片呈绿色,这是由于叶片内含有一种称为 的物质。

(答案:叶绿素)

2、在检验叶片中是否含有淀粉时,我们常利用 脱去叶片的颜色。

(答案:酒精)

3、检验淀粉所用的试剂是 。

(答案:碘液)

4、把一株绿色植物置于黑暗的环境中,两天后叶片中的淀粉含量会 。

(答案:减少/消耗)

5、下图列出的是“绿色植物在光下制造淀粉”实验中的相关步骤,但次序是打乱的。

(1)实验的正确步骤应该是:

(答案:D→C→A→B)

(2)为什么要把叶片先放在沸水中?

(答案:把叶肉细胞杀死)

(3)步骤A有什么作用?

(答案:除去叶绿素)

二、拓展习题

6、在17世纪以前,人们认为植物增重的物质全部来源于土壤,是不是这样呢?1642年,比利时科学家海尔蒙特提出质疑并大胆做出猜测:柳苗的增重是来自于水,之后进行了著名的柳树生长实验(如下图)。在此之后的一段时间里,众多科学家在海尔蒙特的实验的基础上,渐渐拨开了迷雾,最终清晰地认识了光合作用的本质。1779年英格豪斯通过实验证明绿色植物只有在光下才能净化空气,这一净化空气的气体被后人称之为氧气。1782年谢尼伯通过实验证明植物在光下放出氧气的同时,还要吸收空气中的二氧化碳。1804年,索热尔证明绿色植物在光下同时还要消耗水。1864年,萨克斯通过实验证明绿色植物进行光合作用能产生淀粉。

(1)分析海尔蒙特实验前后柳苗和干土的重量有何变化?

。

(答案:柳苗增重74.4kg,干土只减少0.1kg。)

(2)海尔蒙特通过此实验得出柳苗的增重只是来自于水,通过你之前的学习你认为他的结论正确吗?如果不正确请说明他忽视了哪些因素?

。

(答案:不正确,忽视了空气/二氧化碳、光照等因素。)

通过对光合作用发现史的学习和了解,你有什么体会或感受?

。

(答案:感受到科学发现离不开科学家们前赴后继的努力和智慧,人类对于某些事物的科学认识和发现是在不断发展进步的等等,合理即可。)

7、任意选择一个你认为光合作用所需的条件,通过小组合作的形式完成实验设计方案。

探究问题:植物进行光合作用是否需要 。

实验物品:

实验步骤:

(1) 目的: 。

(2) 目的: 。

(3) 目的: 。

(4) 目的: 。

(5) 目的: 。

(6) 目的: 。

记录现象

对照组

实验组

现象

结论:植物进行光合作用 需要/不需要 。

(答案:Ⅰ:阳光;生长茂盛的绿色植物、铝箔或不透光的硬卡片等;(1)用铝箔或不透光的硬卡片遮住部分叶片,阻止阳光照射;(2)暗处理,使叶片内的淀粉耗尽;(3)将叶片放入沸水中约1分钟,杀死叶片细胞;(4)将叶片放入酒精水浴5约分钟,将绿色物质溶解出来;(5)冲净叶片,去除酒精;(6)滴加碘液淹没叶片片刻之后冲洗掉多余的碘液,便于观察叶片的颜色变化。

记录现象

对照组

实验组

现象

(未遮光的部分)

叶片呈蓝色

(遮光部分)

叶片未呈蓝色

结论:需要,阳光。

Ⅱ:二氧化碳;生长茂盛的绿色植物、透过的塑料袋、少量碱石灰等;(1)用透光的塑料袋包裹部分叶片并在其中放入少量碱石灰,除去二氧化碳;(2)暗处理,使叶片内的淀粉耗尽;(3)将叶片放入沸水中约1分钟,杀死叶片细胞;(4)将叶片放入酒精水浴5约分钟,将绿色物质溶解出来;(5)冲净叶片,去除酒精;(6)滴加碘液淹没叶片片刻之后冲洗掉多余的碘液,便于观察叶片的颜色变化。

记录现象

对照组

实验组

现象

(接触空气中的二氧化碳)

叶片呈蓝色

(隔绝空气中的二氧化碳)

叶片未呈蓝色

结论:需要,二氧化碳。)

评价:

活动

记录(笔记)

自评

互评

师评

活动一:光合作用的发现史

活动二:推导光合作用的文字表达式

活动三:设计实验探究光合作用的原料、条件、产物

活动四:交流评价实验方案

一、教学目标:

1、知识与技能:了解光合作用的发现历史,从理论研究上认识光合作用。

2、过程与方法:①在理论研究的基础上设计探索光合作用的原料、产物、条件等各种实验活动,初步学会生命科学方法中的控制变量法。②运用合作学习的方法,将实验结果进行分析处理,最后归纳出光合作用的过程。

3、情感态度与价值观:通过探究实验,进一步培养学生进行探究时注重各环节科学性的意识。

二、重点与难点:

重点:了解绿色植物通过光合作用获取能量

知道绿色植物进行光合作用的原料、产物、条件。

难点:设计探索光合作用的原料、产物、条件等各种实验活动。

三、教学准备:

1、探究光合作用的原料:天竺葵、碱石灰、透明塑料袋

2、探究光合作用的产物:(1)淀粉:天竺葵(预先饥饿2-3天)、铝箔、夹子、淀粉水溶液、碘液、酒精、酒精灯、火柴、试管、烧杯;(2)氧气:玻璃管、木塞、漏斗、水藻、烧杯、、木条、火柴

探究光合作用的条件:洒金桃叶珊瑚树叶、碘液、酒精、酒精灯、火柴、试管、烧杯

四、教学流程:

流程说明:

教学环节

活动设计

设计说明

引入

民间谚语“万物生长靠太阳”

在第五章的第四节中学生学生已经通过学习知道了地球上几乎所有的能都来自于太阳。因此通过民间谚语“万物生长靠太阳”很容易引出植物是通过将光能转化为自身所需要的能,而这个过程就是光合作用。

活动一

介绍光合作用的发现史

①1642年,比利时科学家范.赫尔蒙特栽培的柳苗实验②1771年,英国化学家普里斯特利实验③1779年,荷兰科学家英格豪斯经500多次实验发现光照是实验成功的关键

④1864年,德国科学家萨克斯淀粉生成实验(演示实验:教师将事先处理好的材料,做实验中的最后一步加碘然后用清水冲洗。)

教师介绍光合作用的发现史,让学生在了解光合作用的发现历史,从理论研究上认识光合作用,也为学生进一步自己探究光合作用做好准备。

活动二

根据光合作用的发现史推导出光合作用的文字表达式式:

二氧化碳+水 氧气+淀粉

由光合作用的发现史,推导出光合作用的文字表达式。

活动三

设计实验,探究光合作用的原料(二氧化碳)、条件(叶片)、产物(氧气)

通过科学史的介绍,提高学生的科学素养,同时学习科学家的探究思路,在此基础上,运用对照实验的方法,自行设计实验进行科学探究。

活动四

学生交流实验方案,用控制变量的思想进行相互评价与修改,完善实验方案。

光合作用的实验需要比较长的时间,而实验方案的设计是实验现象观察和比较的关键,也是教学的重点。本堂课采用设计和评价的方法,让学生学会利用控制变量的思想设计科学实验,并积极性进行评价与完善。

作业

教师提供相关的实验器材,根据实验方案实施实验探究活动。

五、训练与评价:

训练:

一、基础型习题

1、很多植物的叶片呈绿色,这是由于叶片内含有一种称为 的物质。

(答案:叶绿素)

2、在检验叶片中是否含有淀粉时,我们常利用 脱去叶片的颜色。

(答案:酒精)

3、检验淀粉所用的试剂是 。

(答案:碘液)

4、把一株绿色植物置于黑暗的环境中,两天后叶片中的淀粉含量会 。

(答案:减少/消耗)

5、下图列出的是“绿色植物在光下制造淀粉”实验中的相关步骤,但次序是打乱的。

(1)实验的正确步骤应该是:

(答案:D→C→A→B)

(2)为什么要把叶片先放在沸水中?

(答案:把叶肉细胞杀死)

(3)步骤A有什么作用?

(答案:除去叶绿素)

二、拓展习题

6、在17世纪以前,人们认为植物增重的物质全部来源于土壤,是不是这样呢?1642年,比利时科学家海尔蒙特提出质疑并大胆做出猜测:柳苗的增重是来自于水,之后进行了著名的柳树生长实验(如下图)。在此之后的一段时间里,众多科学家在海尔蒙特的实验的基础上,渐渐拨开了迷雾,最终清晰地认识了光合作用的本质。1779年英格豪斯通过实验证明绿色植物只有在光下才能净化空气,这一净化空气的气体被后人称之为氧气。1782年谢尼伯通过实验证明植物在光下放出氧气的同时,还要吸收空气中的二氧化碳。1804年,索热尔证明绿色植物在光下同时还要消耗水。1864年,萨克斯通过实验证明绿色植物进行光合作用能产生淀粉。

(1)分析海尔蒙特实验前后柳苗和干土的重量有何变化?

。

(答案:柳苗增重74.4kg,干土只减少0.1kg。)

(2)海尔蒙特通过此实验得出柳苗的增重只是来自于水,通过你之前的学习你认为他的结论正确吗?如果不正确请说明他忽视了哪些因素?

。

(答案:不正确,忽视了空气/二氧化碳、光照等因素。)

通过对光合作用发现史的学习和了解,你有什么体会或感受?

。

(答案:感受到科学发现离不开科学家们前赴后继的努力和智慧,人类对于某些事物的科学认识和发现是在不断发展进步的等等,合理即可。)

7、任意选择一个你认为光合作用所需的条件,通过小组合作的形式完成实验设计方案。

探究问题:植物进行光合作用是否需要 。

实验物品:

实验步骤:

(1) 目的: 。

(2) 目的: 。

(3) 目的: 。

(4) 目的: 。

(5) 目的: 。

(6) 目的: 。

记录现象

对照组

实验组

现象

结论:植物进行光合作用 需要/不需要 。

(答案:Ⅰ:阳光;生长茂盛的绿色植物、铝箔或不透光的硬卡片等;(1)用铝箔或不透光的硬卡片遮住部分叶片,阻止阳光照射;(2)暗处理,使叶片内的淀粉耗尽;(3)将叶片放入沸水中约1分钟,杀死叶片细胞;(4)将叶片放入酒精水浴5约分钟,将绿色物质溶解出来;(5)冲净叶片,去除酒精;(6)滴加碘液淹没叶片片刻之后冲洗掉多余的碘液,便于观察叶片的颜色变化。

记录现象

对照组

实验组

现象

(未遮光的部分)

叶片呈蓝色

(遮光部分)

叶片未呈蓝色

结论:需要,阳光。

Ⅱ:二氧化碳;生长茂盛的绿色植物、透过的塑料袋、少量碱石灰等;(1)用透光的塑料袋包裹部分叶片并在其中放入少量碱石灰,除去二氧化碳;(2)暗处理,使叶片内的淀粉耗尽;(3)将叶片放入沸水中约1分钟,杀死叶片细胞;(4)将叶片放入酒精水浴5约分钟,将绿色物质溶解出来;(5)冲净叶片,去除酒精;(6)滴加碘液淹没叶片片刻之后冲洗掉多余的碘液,便于观察叶片的颜色变化。

记录现象

对照组

实验组

现象

(接触空气中的二氧化碳)

叶片呈蓝色

(隔绝空气中的二氧化碳)

叶片未呈蓝色

结论:需要,二氧化碳。)

评价:

活动

记录(笔记)

自评

互评

师评

活动一:光合作用的发现史

活动二:推导光合作用的文字表达式

活动三:设计实验探究光合作用的原料、条件、产物

活动四:交流评价实验方案

第五课时:绿色植物如何获取能量(1)

一、教学目标:

1、知识与技能:了解光合作用的发现历史,从理论研究上认识光合作用。

2、过程与方法:①在理论研究的基础上设计探索光合作用的原料、产物、条件等各种实验活动,初步学会生命科学方法中的控制变量法。②运用合作学习的方法,将实验结果进行分析处理,最后归纳出光合作用的过程。

3、情感态度与价值观:通过探究实验,进一步培养学生进行探究时注重各环节科学性的意识。

二、重点与难点:

重点:了解绿色植物通过光合作用获取能量

知道绿色植物进行光合作用的原料、产物、条件。

难点:设计探索光合作用的原料、产物、条件等各种实验活动。

三、教学准备:

1、探究光合作用的原料:天竺葵、碱石灰、透明塑料袋

2、探究光合作用的产物:(1)淀粉:天竺葵(预先饥饿2-3天)、铝箔、夹子、淀粉水溶液、碘液、酒精、酒精灯、火柴、试管、烧杯;(2)氧气:玻璃管、木塞、漏斗、水藻、烧杯、、木条、火柴

探究光合作用的条件:洒金桃叶珊瑚树叶、碘液、酒精、酒精灯、火柴、试管、烧杯

四、教学流程:

流程说明:

教学环节

活动设计

设计说明

引入

民间谚语“万物生长靠太阳”

在第五章的第四节中学生学生已经通过学习知道了地球上几乎所有的能都来自于太阳。因此通过民间谚语“万物生长靠太阳”很容易引出植物是通过将光能转化为自身所需要的能,而这个过程就是光合作用。

活动一

介绍光合作用的发现史

①1642年,比利时科学家范.赫尔蒙特栽培的柳苗实验②1771年,英国化学家普里斯特利实验③1779年,荷兰科学家英格豪斯经500多次实验发现光照是实验成功的关键

④1864年,德国科学家萨克斯淀粉生成实验(演示实验:教师将事先处理好的材料,做实验中的最后一步加碘然后用清水冲洗。)

教师介绍光合作用的发现史,让学生在了解光合作用的发现历史,从理论研究上认识光合作用,也为学生进一步自己探究光合作用做好准备。

活动二

根据光合作用的发现史推导出光合作用的文字表达式式:

二氧化碳+水 氧气+淀粉

由光合作用的发现史,推导出光合作用的文字表达式。

活动三

设计实验,探究光合作用的原料(二氧化碳)、条件(叶片)、产物(氧气)

通过科学史的介绍,提高学生的科学素养,同时学习科学家的探究思路,在此基础上,运用对照实验的方法,自行设计实验进行科学探究。

活动四

学生交流实验方案,用控制变量的思想进行相互评价与修改,完善实验方案。

光合作用的实验需要比较长的时间,而实验方案的设计是实验现象观察和比较的关键,也是教学的重点。本堂课采用设计和评价的方法,让学生学会利用控制变量的思想设计科学实验,并积极性进行评价与完善。

作业

教师提供相关的实验器材,根据实验方案实施实验探究活动。

五、训练与评价:

训练:

一、基础型习题

1、很多植物的叶片呈绿色,这是由于叶片内含有一种称为 的物质。

(答案:叶绿素)

2、在检验叶片中是否含有淀粉时,我们常利用 脱去叶片的颜色。

(答案:酒精)

3、检验淀粉所用的试剂是 。

(答案:碘液)

4、把一株绿色植物置于黑暗的环境中,两天后叶片中的淀粉含量会 。

(答案:减少/消耗)

5、下图列出的是“绿色植物在光下制造淀粉”实验中的相关步骤,但次序是打乱的。

(1)实验的正确步骤应该是:

(答案:D→C→A→B)

(2)为什么要把叶片先放在沸水中?

(答案:把叶肉细胞杀死)

(3)步骤A有什么作用?

(答案:除去叶绿素)

二、拓展习题

6、在17世纪以前,人们认为植物增重的物质全部来源于土壤,是不是这样呢?1642年,比利时科学家海尔蒙特提出质疑并大胆做出猜测:柳苗的增重是来自于水,之后进行了著名的柳树生长实验(如下图)。在此之后的一段时间里,众多科学家在海尔蒙特的实验的基础上,渐渐拨开了迷雾,最终清晰地认识了光合作用的本质。1779年英格豪斯通过实验证明绿色植物只有在光下才能净化空气,这一净化空气的气体被后人称之为氧气。1782年谢尼伯通过实验证明植物在光下放出氧气的同时,还要吸收空气中的二氧化碳。1804年,索热尔证明绿色植物在光下同时还要消耗水。1864年,萨克斯通过实验证明绿色植物进行光合作用能产生淀粉。

(1)分析海尔蒙特实验前后柳苗和干土的重量有何变化?

。

(答案:柳苗增重74.4kg,干土只减少0.1kg。)

(2)海尔蒙特通过此实验得出柳苗的增重只是来自于水,通过你之前的学习你认为他的结论正确吗?如果不正确请说明他忽视了哪些因素?

。

(答案:不正确,忽视了空气/二氧化碳、光照等因素。)

通过对光合作用发现史的学习和了解,你有什么体会或感受?

。

(答案:感受到科学发现离不开科学家们前赴后继的努力和智慧,人类对于某些事物的科学认识和发现是在不断发展进步的等等,合理即可。)

7、任意选择一个你认为光合作用所需的条件,通过小组合作的形式完成实验设计方案。

探究问题:植物进行光合作用是否需要 。

实验物品:

实验步骤:

(1) 目的: 。

(2) 目的: 。

(3) 目的: 。

(4) 目的: 。

(5) 目的: 。

(6) 目的: 。

记录现象

对照组

实验组

现象

结论:植物进行光合作用 需要/不需要 。

(答案:Ⅰ:阳光;生长茂盛的绿色植物、铝箔或不透光的硬卡片等;(1)用铝箔或不透光的硬卡片遮住部分叶片,阻止阳光照射;(2)暗处理,使叶片内的淀粉耗尽;(3)将叶片放入沸水中约1分钟,杀死叶片细胞;(4)将叶片放入酒精水浴5约分钟,将绿色物质溶解出来;(5)冲净叶片,去除酒精;(6)滴加碘液淹没叶片片刻之后冲洗掉多余的碘液,便于观察叶片的颜色变化。

记录现象

对照组

实验组

现象

(未遮光的部分)

叶片呈蓝色

(遮光部分)

叶片未呈蓝色

结论:需要,阳光。

Ⅱ:二氧化碳;生长茂盛的绿色植物、透过的塑料袋、少量碱石灰等;(1)用透光的塑料袋包裹部分叶片并在其中放入少量碱石灰,除去二氧化碳;(2)暗处理,使叶片内的淀粉耗尽;(3)将叶片放入沸水中约1分钟,杀死叶片细胞;(4)将叶片放入酒精水浴5约分钟,将绿色物质溶解出来;(5)冲净叶片,去除酒精;(6)滴加碘液淹没叶片片刻之后冲洗掉多余的碘液,便于观察叶片的颜色变化。

记录现象

对照组

实验组

现象

(接触空气中的二氧化碳)

叶片呈蓝色

(隔绝空气中的二氧化碳)

叶片未呈蓝色

结论:需要,二氧化碳。)

评价:

活动

记录(笔记)

自评

互评

师评

活动一:光合作用的发现史

活动二:推导光合作用的文字表达式

活动三:设计实验探究光合作用的原料、条件、产物

活动四:交流评价实验方案