湖北省长阳土家族自治县第一高级中学2012-2013学年高一上学期期末考试语文试题(无答案)

文档属性

| 名称 | 湖北省长阳土家族自治县第一高级中学2012-2013学年高一上学期期末考试语文试题(无答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 24.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2013-02-24 12:56:25 | ||

图片预览

文档简介

长阳土家族自治县第一高级中学2012-2013学年

高一上学期期末考试语文试题

一、基础知识(每题3分,共15分)

1、下列词语中,读音全部正确的一项是:

A、媛女yuán 瞭望liào 訾詈zǐlì 旸谷yáng

B、房檩lǐn 否泰pí 横槊shuò 弄堂nòng

C、猗郁yí 踯躅chíchú 颓圮pǐ 浸渍zì

D、侘傺chàchì 骋怀cěng 愀然qiǎo 山阿ē

2、下列各组词语中没有错别字的一组是( ) A、 斑驳 凭虚御风 旁稽博采 短小精悍

B 、敛裾 繁芜丛杂 终南捷径 无动于中 C 、房椽 乌鹊南飞 放荡冶游 摇摇欲坠

D、 涸辙 静燥不同 潦草塞责 绿草如茵

3、下列各句中加点成语使用正确的一句是

A、朱光潜先生治学,辗转几乎所有的人文学科,而且每一个学科都不是浅尝辄止,最终他成就了自己的学问,成为中国第一位美学家。

B、《烛之武退秦师》着意描绘人物语言,文中烛之武凭借天花乱坠的辞令,智退秦晋联盟,显现出他娴熟的外交技巧。

C、他们两个从小一起长大,不仅性情相合,连志趣爱好都一样。毕业分手三年来,他们一直书信联系,藕断丝连。

D、王教授对网络语言不仅不赞一词,反而苛评有加,他认为这不仅无助于学生语言素养的提高,而且对汉语的规范发展也极为不利。

4.下列各句中,没有语病、表意明确的一项是

A.从2010年以来,我国汽车的出口无论是产品结构,还是市场结构、贸易方式,都发生了可喜的变化,深受中东市场的欢迎。

B.某市出现了非法利用电脑诱骗中小学生参与电子游戏,对青少年身心健康产生了不良影响,社会反应十分强烈。

C.据了解,春节期间,全国发生多起较大道路交通事故的原因多是驾驶人无证驾驶、超速、 超载等不文明驾驶行为所导致的。

D.要以坦然乐观的心态去对待生活中让人烦恼的事情,这种心态不仅会消解烦恼,而且能助人成功。

5、下列文学常识的解说,不正确的一项是( )

A、夏衍,现代剧作家,浙江人。《包身工》属于报告文学,报告文学是文学体裁的一种,它的特点是新闻性、文学性、政论性的统一。

B.《古诗十九首》是在汉代民歌基础上发展起来的五言诗,为北朝梁萧统从传世无名氏《古诗》中选录十九首编入,编者把这些作者已经无法考证的五言诗汇集起来,冠以此名,列在“杂诗”类之首。

C. 马丁·路德·金是著名的美国民权运动领袖, 1964年度诺贝尔和平奖获得者,有金牧师之称。1963年8月28日,马丁·路德·金发表《我有一个梦想》的演讲。

D.《巴黎圣母院》是雨果第一部大型浪漫主义小说。它以美丑对照的原则写了一个发生在15世纪法国的故事,小说揭露了宗教的虚伪,歌颂了下层劳动人民的善良、友爱和舍己为人的精神,反映了雨果的人道主义思想。

二、现代文阅读(9分,每小题3分)

阅读下面的文字,完成6--8题。

“慢生活”流行

近期以来,英年早逝者较多,哈尔滨市第一医院连续发现11名猝死者,都是患心脑血管病,年龄趋向低龄化,最年轻的仅37岁,甚为可惜。中年人是社会脊梁,肩挑事业、家庭两副重担,强烈的责任心和使命感,促使他们废寝忘食、疲于奔命,日积月累,变成陈疴,加之忽略,极易突变。

上世纪80年代末期,意大利人首先提出“慢生活”方式,他们希望放慢生活节奏,“慢餐饮”“慢旅游”“慢运动”等等。这里的慢,并不是速度上的绝对慢,而是一种意境,一种回归自然、轻松和谐的意境。专家认为,“慢生活”是一种积极的生活方式,是一种健康的心理状态,是一种富的充实、穷的快乐的生活状态,做到“工作再忙心不忙,生活再苦心不累”。这种生活方式提出以后,立即风靡欧洲发达国家。

如今,法国人大多不知道什么是“过劳死”,即使知道了,也嗤之以鼻。对法国人来说,生活的目的并非为了囤积钱,而是工作和享受生活两不误。他们慢而有序,慢中有乐。他们可以很勤奋地工作,业余时间可以很消闲地去享乐。

调查显示,我国有近半数的人口处于疾病的危险之中。除此之外,还有若干处于亚健康状态人群。这些处于亚健康状态之中的人群,几乎都是终日奔波劳碌者。许多人是“前40年拼命挣钱,后40年花钱买命”。

严酷的现实,促使人们反省生命的价值。终日劳碌,却无时间去欣赏人生的美好,无法享受春阳暖洋洋的舒适,无法体会休闲优游的美好时光,不能不说是人生的一大缺憾。放弃忙忙碌碌的生活,转而过一种相对较慢的生活方式,对身心而言,生活质量而言,对生命而言,也许比事业成功、加级晋爵更有意义。

“慢生活”是事业成功、身体健康的关键,“慢生活”有时是一种生活态度和生活方式,是一种安排好生活和工作的能力,也是一种对有限生命资源的保护和储备。慢生活不是支持懒惰,放慢生活节奏也不是拖延时间,而是让人们在工作和生活之间找到平衡。工作要做,但闲暇不能放弃。慢生活提醒人们不要透支健康去拼人生,强调节奏,有劳有逸,一张一弛,做事计划性强一些,清理不必要的应酬,提高生活效率。

放慢生活节奏,也许会损失金钱,却丰富了生命。太过实际、看重金钱的人,永远只会被生活所累,却看不到生活中精彩动人的细节。

6.下列各项中,对“慢生活”理解正确的一项是 ( )

A.“慢生活”,就是放慢生活节奏,保持生活速度上的绝对慢。

B.“慢生活”是一种意境,一种积极的生活方式,一种健康的心理状态。

C.“慢生活”是让人们有时间享受生活,让人们从亚健康状态中彻底摆脱出来。

D.“慢生活”就是要降低生活效率,强调生活节奏,做事有计划性,清理不必要的应酬。

7.下列各项中,对“慢生活”在国人中流行的原因解释不正确的一项是 ( )

A.“快生活”让不少本是社会脊梁、家庭支柱的中年人积劳成疾,甚至猝死。

B.放慢生活节奏,会丰富生命的内容,不会被生活所累,看到生活中精彩动人的细节。

C.较慢的生活方式,能让人有时间去欣赏人生的美好,提高生活质量。

D.法国人认为生活的目的并非为了囤积钱,他们在工作和生活中慢而有序、慢中有乐。

8.下列各项中,对文章理解正确的一项是 ( )

A.“慢生活”方式是意大利人在上世纪80年代末期首先实践的。

B.调查证明,快节奏的生活,使我国有近半数的人口处于疾病的危险之中。

C.享受舒适的生活,欣赏人生的美好,本身也应该是人生价值的体现。

D.“慢生活”是一种能力,放慢生活节奏,就能够使身体健康,取得事业的成功。

三、古诗文阅读(共34分)

阅读下面的文言文,完成9~13题。

浣花溪记

(明)钟 惺

出成都南门,左为万里桥。西折,纤秀长曲,所见如连环,如玦,如带,如规,如钩;色如鉴如琅??缏坛凉希?喝簧畋蹋?牖爻窍抡撸?凿交ㄏ???病H槐刂敛萏茫??箐交ㄓ凶???蛞陨倭辎黉交ň釉谘啥??

行三四里,为青羊宫。溪时远时近,竹柏苍然,隔岸阴森者尽溪,平望如荠,水木清华,神肤洞达。自宫以西,流汇而桥者三,相距各不半里。舁夫云通灌县,或所云“江从灌口来”是也。人家住溪左,则溪蔽不时见,稍断则复见溪,如是者数处,缚柴编竹,颇有次第。桥尽,一亭树道左,署曰“缘江路”。过此则武侯祠。祠前跨溪为板桥一,覆以水槛,乃睹“浣花溪”题榜。过桥,一小洲横斜插水间如梭,溪周之,非桥不通,置亭其上,题曰“百花潭水”。由此亭还度桥,过梵安寺,始为杜工部祠。像颇清古,不必求肖,想当尔尔。石刻像一,附以本传,何仁仲别驾署华阳时所为也。碑皆不堪读。

钟子曰:“杜老二居,浣花清远,东屯险奥,各不相袭。严公②不死,浣溪可老,患难之于朋友大矣哉!然天遣此翁增夔门一段奇耳。穷愁奔走,犹能择胜,胸中暇整,可以应世,如孔子微服主司城贞子时也。

时万历辛亥十月十七日。出城欲雨顷之霁使客游者多由监司郡邑招饮冠盖稠浊磬折喧溢迫暮趣归。是日清晨,偶然独往。楚人钟惺记。

(选自《语文读本2》)

注释:①少陵:杜甫曾在长安城南少陵住过,因自称“少陵野老”。

②严公:即严武,曾任剑南节度使,与杜甫友善,多有照顾。

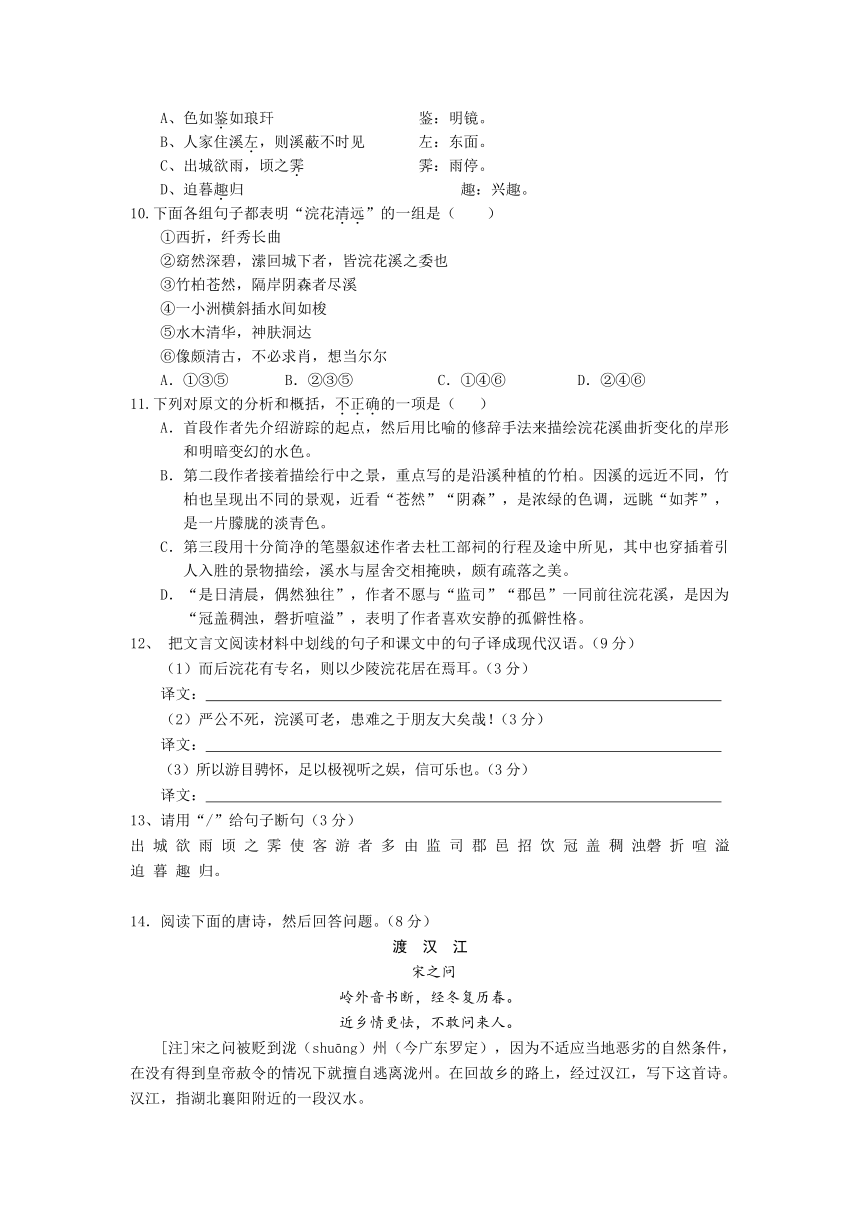

9.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

A、色如鉴如琅? 鉴:明镜。

B、人家住溪左,则溪蔽不时见 左:东面。

C、出城欲雨,顷之霁 霁:雨停。

D、迫暮趣归 趣:兴趣。

10.下面各组句子都表明“浣花清远”的一组是( )

①西折,纤秀长曲

②窈然深碧,潆回城下者,皆浣花溪之委也

③竹柏苍然,隔岸阴森者尽溪

④一小洲横斜插水间如梭

⑤水木清华,神肤洞达

⑥像颇清古,不必求肖,想当尔尔

A.①③⑤ B.②③⑤ C.①④⑥ D.②④⑥

11.下列对原文的分析和概括,不正确的一项是( )

A.首段作者先介绍游踪的起点,然后用比喻的修辞手法来描绘浣花溪曲折变化的岸形和明暗变幻的水色。

B.第二段作者接着描绘行中之景,重点写的是沿溪种植的竹柏。因溪的远近不同,竹柏也呈现出不同的景观,近看“苍然”“阴森”,是浓绿的色调,远眺“如荠”,是一片朦胧的淡青色。

C.第三段用十分简净的笔墨叙述作者去杜工部祠的行程及途中所见,其中也穿插着引人入胜的景物描绘,溪水与屋舍交相掩映,颇有疏落之美。

D.“是日清晨,偶然独往”,作者不愿与“监司”“郡邑”一同前往浣花溪,是因为“冠盖稠浊,磬折喧溢”,表明了作者喜欢安静的孤僻性格。

12、 把文言文阅读材料中划线的句子和课文中的句子译成现代汉语。(9分)

(1)而后浣花有专名,则以少陵浣花居在焉耳。(3分)

译文:

(2)严公不死,浣溪可老,患难之于朋友大矣哉!(3分)

译文:

(3)所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。(3分)

译文:

13、请用“/”给句子断句(3分)

出 城 欲 雨 顷 之 霁 使 客 游 者 多 由 监 司 郡 邑 招 饮 冠 盖 稠 浊磬 折 喧 溢 迫 暮 趣 归。

14.阅读下面的唐诗,然后回答问题。(8分)

渡 汉 江

宋之问

岭外音书断,经冬复历春。

近乡情更怯,不敢问来人。

[注]宋之问被贬到泷(shuāng)州(今广东罗定),因为不适应当地恶劣的自然条件,在没有得到皇帝赦令的情况下就擅自逃离泷州。在回故乡的路上,经过汉江,写下这首诗。汉江,指湖北襄阳附近的一段汉水。

(1)请分析一二句中“断”与“复”两字的妙用。(4分)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(2)按照常情,三四句似乎应该写成“近乡情更切,急欲问来人”,而作者却完全出乎常情地写成“近乡情更怯,不敢问来人”,你认为这样写合情理吗?为什么?(具体分析说明)(4分)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

15、默写(5分,每空1分)

(1) ,依依墟里烟。(《归园田居》)

(2)寄蜉蝣于天地, 。(《赤壁赋》)

(3)固知一死生为虚诞, 。(《兰亭集序》)

(4)然力足以至焉,于人为可讥, 。(《游褒禅山记》)

(5) ,鼓瑟吹笙。(《短歌行》)

四.阅读下面的文章,完成16—20题(20分)

读 树

李国文

那时住在东城,去太庙的机会较多。后来随着北京市的向外拓展,我便搬到城外去了。这样,只有每年的书市,才来到太庙,挤到熙熙攘攘的青年读者群中,买一些想买的廉价书。但热销的摊点,往往难以与年轻人比赛力气,半天下来,也着实劳累,便找个树阴下的长椅歇腿,重温我当年读树的场景。

以前逛太庙,喜欢读树。树可以读吗?我想这个回答是肯定的。因为一棵树,就是一本书。人,各有各的不同风采,树,各有各的独特个性。即使同一品种的树木,无论在山谷里林海起伏,在旷野里连片成群,在公园里彼此相邻,在马路上延绵不断,那也是形态相异,姿式不一,张弛收放,绝非一色。这和我们在大千世界里,很难找到两个一模一样的人,是同样的道理。

树比人长久,它能活到人的十倍以上的年纪。因为见多,自然识广,因为识广,自然看得要远。所以,巍峨庄重,枝根虬结,苍劲肃穆,气势不凡。在它周围,许多年轻的后辈树,映衬出它的老迈龙钟,也反托出它那种上了年纪的大度宽容。树老,和人老也差不多,老人通常行动迟缓,老树通常也就长得很缓慢,老人通常不那么活跃,老树通常也就不是很起劲地生长。那残断的枝桠,萎缩的树干,不太振作的针叶,留下了太多的时光痕迹,好像时间在古老的身躯里凝滞住了,使人肃然起敬的同时,也多少使人生出一丝惆怅。

如今来到这座太庙,那满园关不住的春色,那一片郁郁葱葱,青绿苍翠,唱主角的已非这些前辈树木了,老树的光辉,已是昨日的事情。看来,还是年轻好,因为在成长着,意味着拥有时间,因为在成熟着,意味着来日方长,这就成为今天读树的新篇章。所以,陆陆续续栽种的别的什么树,比起老树来,要生机盎然,要朝气蓬勃,显得生命力特别旺盛的样子。风一来,你可以听到那白杨树的硕大叶片,或细细低语,或大声聒噪。也许生活就是这样一个后来居上的局面,未来属于谁,谁就拥有最多的话语权,而徜徉在古树底下,就没有这一份热闹。

展眼望去,所见皆绿,欲与天公试比高的白杨,爬满了照壁瓦墙的藤萝,拥塞的行路夹道的冬青灌木,花飞花落招蜂惹蝶的丁香海棠,令读树的我不禁觉悟,古树的缄默沉思,庄重成熟的状态,固然具有历史的魅力,但是,要没有这半个世纪种下的树木花草,仅凭那些爷爷辈的老树,是构不成这一片苍葱凝碧的绿色世界。因为老树之外,更多的是新树的出现,才形成这一片怡人景色。

其实,树的世界如此,人的世界又何尝不如此呢?看一看挤在书市里的人群,年轻人远远多于老年人,年轻作家的书远远要比老年作家的书卖得好,便知道文学的这种新人辈出的过程,和树木的繁衍一样,是一种事物发展的必然。只有新鲜血液的不停输入,机体才会不断更新,焕发青春,才能后浪追逐着前浪,一浪更高于一浪,才能生气勃勃,气象万千。

买书,看压缩在书中的空间和时间;看树,阅读大自然,那可是活生生的大块文章。树的世界,人的世界,其实都在新陈代谢的进化规律之中。懂得这一点,无论是白发苍苍的老者,还是血气方刚的青年,都能达到“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”的境界,就像园子里的这些新的、老的树木,融洽相处,和衷共济,社会的祥和氛围,肯定会日益地浓烈起来。

16. 下列对文章有关内容的分析和概括,不恰当的两项是 (4分)( )

A.这篇散文文字平实,思路清晰,层次分明,将眼前的客观事物与人生的思考自然地结合在一起,阐述了“读树”带给人的无穷启示。

B.第一段中写书市中青年读者熙熙攘攘的热闹情景,一方面说明自己难与年轻人“赛力气”,另一方面与后文写文学的新人辈出相呼应。

C.文章将“树”与“书”这两种记录自然与人世变迁的事物巧妙地联系在一起,主要抒发了作者对于自然界新旧事物更替的感慨。

D.作者认为“树和人一样”“各有各的独特个性”,文章第三段到第五段比较充分地表现了古树和新树的特点,为最后两段的深化主题做好了铺垫。

E.本文告诉我们:只要善于用眼睛去捕捉,用心灵去体悟,一切都是可以读的,作者就是借助太庙里有着丰富阅历的古树来抒发对人生的思考的。

17. 如何理解“老树”与“新树”的寓意及它们之间的关系?(4分)

18. 文章三、四段主要运用了哪两种修辞手法?请结合文章的具体内容进行简要分析。(6分)

19. 请结合全文内容,联系现实生活中存在的某些问题谈谈这篇文章的现实意义。(6分)

五、语言运用(12分)

20、阅读下面《论语》选段,回答问题。

①子曰:“丘也幸,苟有过,人必知之。”(《论语·述而》)

②子曰:“过而不改,是谓过矣。”(《论语·卫灵公》)

③子贡曰:“君子之过也,如日月之食焉;过也,人皆见之;更也,人皆仰之。”

(1)请简要概括孔子和子贡对“过”的看法。(2分)

答:_____________________________________________________________________

(2)子贡以日食、月食为喻,说明了什么道理?请简要分析。(2分)

答:_____________________________________________________________________

21、挽联是哀悼死者的专用对联。比如网友为因救落水少年而牺牲的长江大学三名90后大学生所写的挽联:救少年献生命天地无情;结人梯铸丰碑人间有爱。请结合有关课文,任选下列一个课文中的人物或作者,写一则挽联,每句不超过15字。(4分)

刘兰芝 (《孔雀东南飞》)

王羲之. (《兰亭集序》)

刘和珍 (《记念刘和珍君》)

巴 金 (《小狗胞弟》)

人物:____________________

挽联:

上

下

22、余光中先生说:一个方块字是一个天地,美丽的中文不老。汉字的构成能阐释含义,激发联想,请你模仿这种思维方式,从“财、劣、值、舒”中任选两个汉字,联系人生,写两个富有哲理的句子。(4分)

例句:令:“今”天努力一“点”,明天才有资格指挥别人。

墨:打底滋养出一个黑色的精灵,在古朴的宣纸上翩翩起舞。

_____________________________________________________________________________________________________________________________

六、作文(60分)

23、作文

不知不觉中,我已成为一名高中生。当第一次踏进高中教室的那一刻,一张张陌生的脸庞进入我的视线,我有些欢喜,也有些失落。比起初中生活,高中生活就像一幅神秘的画卷,让人猜不透,看不清,既然选择了高中,便义无返顾、风雨兼程。高中是让我进入大学的阶梯,我的高中生活才刚刚开始。

请把“我的高中生活__________”补充完整,然后以此为标题作文。立意自定,文体自选,诗歌除外,不要套作,不得抄袭,800字左右。

长阳土家族自治县第一高级中学2012-2013学年

高一上学期期末考试语文试题

一、基础知识(每题3分,共15分)

1、下列词语中,读音全部正确的一项是:

A、媛女yuán 瞭望liào 訾詈zǐlì 旸谷yáng

B、房檩lǐn 否泰pí 横槊shuò 弄堂nòng

C、猗郁yí 踯躅chíchú 颓圮pǐ 浸渍zì

D、侘傺chàchì 骋怀cěng 愀然qiǎo 山阿ē

2、下列各组词语中没有错别字的一组是( ) A、 斑驳 凭虚御风 旁稽博采 短小精悍

B 、敛裾 繁芜丛杂 终南捷径 无动于中 C 、房椽 乌鹊南飞 放荡冶游 摇摇欲坠

D、 涸辙 静燥不同 潦草塞责 绿草如茵

3、下列各句中加点成语使用正确的一句是

A、朱光潜先生治学,辗转几乎所有的人文学科,而且每一个学科都不是浅尝辄止,最终他成就了自己的学问,成为中国第一位美学家。

B、《烛之武退秦师》着意描绘人物语言,文中烛之武凭借天花乱坠的辞令,智退秦晋联盟,显现出他娴熟的外交技巧。

C、他们两个从小一起长大,不仅性情相合,连志趣爱好都一样。毕业分手三年来,他们一直书信联系,藕断丝连。

D、王教授对网络语言不仅不赞一词,反而苛评有加,他认为这不仅无助于学生语言素养的提高,而且对汉语的规范发展也极为不利。

4.下列各句中,没有语病、表意明确的一项是

A.从2010年以来,我国汽车的出口无论是产品结构,还是市场结构、贸易方式,都发生了可喜的变化,深受中东市场的欢迎。

B.某市出现了非法利用电脑诱骗中小学生参与电子游戏,对青少年身心健康产生了不良影响,社会反应十分强烈。

C.据了解,春节期间,全国发生多起较大道路交通事故的原因多是驾驶人无证驾驶、超速、 超载等不文明驾驶行为所导致的。

D.要以坦然乐观的心态去对待生活中让人烦恼的事情,这种心态不仅会消解烦恼,而且能助人成功。

5、下列文学常识的解说,不正确的一项是( )

A、夏衍,现代剧作家,浙江人。《包身工》属于报告文学,报告文学是文学体裁的一种,它的特点是新闻性、文学性、政论性的统一。

B.《古诗十九首》是在汉代民歌基础上发展起来的五言诗,为北朝梁萧统从传世无名氏《古诗》中选录十九首编入,编者把这些作者已经无法考证的五言诗汇集起来,冠以此名,列在“杂诗”类之首。

C. 马丁·路德·金是著名的美国民权运动领袖, 1964年度诺贝尔和平奖获得者,有金牧师之称。1963年8月28日,马丁·路德·金发表《我有一个梦想》的演讲。

D.《巴黎圣母院》是雨果第一部大型浪漫主义小说。它以美丑对照的原则写了一个发生在15世纪法国的故事,小说揭露了宗教的虚伪,歌颂了下层劳动人民的善良、友爱和舍己为人的精神,反映了雨果的人道主义思想。

二、现代文阅读(9分,每小题3分)

阅读下面的文字,完成6--8题。

“慢生活”流行

近期以来,英年早逝者较多,哈尔滨市第一医院连续发现11名猝死者,都是患心脑血管病,年龄趋向低龄化,最年轻的仅37岁,甚为可惜。中年人是社会脊梁,肩挑事业、家庭两副重担,强烈的责任心和使命感,促使他们废寝忘食、疲于奔命,日积月累,变成陈疴,加之忽略,极易突变。

上世纪80年代末期,意大利人首先提出“慢生活”方式,他们希望放慢生活节奏,“慢餐饮”“慢旅游”“慢运动”等等。这里的慢,并不是速度上的绝对慢,而是一种意境,一种回归自然、轻松和谐的意境。专家认为,“慢生活”是一种积极的生活方式,是一种健康的心理状态,是一种富的充实、穷的快乐的生活状态,做到“工作再忙心不忙,生活再苦心不累”。这种生活方式提出以后,立即风靡欧洲发达国家。

如今,法国人大多不知道什么是“过劳死”,即使知道了,也嗤之以鼻。对法国人来说,生活的目的并非为了囤积钱,而是工作和享受生活两不误。他们慢而有序,慢中有乐。他们可以很勤奋地工作,业余时间可以很消闲地去享乐。

调查显示,我国有近半数的人口处于疾病的危险之中。除此之外,还有若干处于亚健康状态人群。这些处于亚健康状态之中的人群,几乎都是终日奔波劳碌者。许多人是“前40年拼命挣钱,后40年花钱买命”。

严酷的现实,促使人们反省生命的价值。终日劳碌,却无时间去欣赏人生的美好,无法享受春阳暖洋洋的舒适,无法体会休闲优游的美好时光,不能不说是人生的一大缺憾。放弃忙忙碌碌的生活,转而过一种相对较慢的生活方式,对身心而言,生活质量而言,对生命而言,也许比事业成功、加级晋爵更有意义。

“慢生活”是事业成功、身体健康的关键,“慢生活”有时是一种生活态度和生活方式,是一种安排好生活和工作的能力,也是一种对有限生命资源的保护和储备。慢生活不是支持懒惰,放慢生活节奏也不是拖延时间,而是让人们在工作和生活之间找到平衡。工作要做,但闲暇不能放弃。慢生活提醒人们不要透支健康去拼人生,强调节奏,有劳有逸,一张一弛,做事计划性强一些,清理不必要的应酬,提高生活效率。

放慢生活节奏,也许会损失金钱,却丰富了生命。太过实际、看重金钱的人,永远只会被生活所累,却看不到生活中精彩动人的细节。

6.下列各项中,对“慢生活”理解正确的一项是 ( )

A.“慢生活”,就是放慢生活节奏,保持生活速度上的绝对慢。

B.“慢生活”是一种意境,一种积极的生活方式,一种健康的心理状态。

C.“慢生活”是让人们有时间享受生活,让人们从亚健康状态中彻底摆脱出来。

D.“慢生活”就是要降低生活效率,强调生活节奏,做事有计划性,清理不必要的应酬。

7.下列各项中,对“慢生活”在国人中流行的原因解释不正确的一项是 ( )

A.“快生活”让不少本是社会脊梁、家庭支柱的中年人积劳成疾,甚至猝死。

B.放慢生活节奏,会丰富生命的内容,不会被生活所累,看到生活中精彩动人的细节。

C.较慢的生活方式,能让人有时间去欣赏人生的美好,提高生活质量。

D.法国人认为生活的目的并非为了囤积钱,他们在工作和生活中慢而有序、慢中有乐。

8.下列各项中,对文章理解正确的一项是 ( )

A.“慢生活”方式是意大利人在上世纪80年代末期首先实践的。

B.调查证明,快节奏的生活,使我国有近半数的人口处于疾病的危险之中。

C.享受舒适的生活,欣赏人生的美好,本身也应该是人生价值的体现。

D.“慢生活”是一种能力,放慢生活节奏,就能够使身体健康,取得事业的成功。

三、古诗文阅读(共34分)

阅读下面的文言文,完成9~13题。

浣花溪记

(明)钟 惺

出成都南门,左为万里桥。西折,纤秀长曲,所见如连环,如玦,如带,如规,如钩;色如鉴如琅??缏坛凉希?喝簧畋蹋?牖爻窍抡撸?凿交ㄏ???病H槐刂敛萏茫??箐交ㄓ凶???蛞陨倭辎黉交ň釉谘啥??

行三四里,为青羊宫。溪时远时近,竹柏苍然,隔岸阴森者尽溪,平望如荠,水木清华,神肤洞达。自宫以西,流汇而桥者三,相距各不半里。舁夫云通灌县,或所云“江从灌口来”是也。人家住溪左,则溪蔽不时见,稍断则复见溪,如是者数处,缚柴编竹,颇有次第。桥尽,一亭树道左,署曰“缘江路”。过此则武侯祠。祠前跨溪为板桥一,覆以水槛,乃睹“浣花溪”题榜。过桥,一小洲横斜插水间如梭,溪周之,非桥不通,置亭其上,题曰“百花潭水”。由此亭还度桥,过梵安寺,始为杜工部祠。像颇清古,不必求肖,想当尔尔。石刻像一,附以本传,何仁仲别驾署华阳时所为也。碑皆不堪读。

钟子曰:“杜老二居,浣花清远,东屯险奥,各不相袭。严公②不死,浣溪可老,患难之于朋友大矣哉!然天遣此翁增夔门一段奇耳。穷愁奔走,犹能择胜,胸中暇整,可以应世,如孔子微服主司城贞子时也。

时万历辛亥十月十七日。出城欲雨顷之霁使客游者多由监司郡邑招饮冠盖稠浊磬折喧溢迫暮趣归。是日清晨,偶然独往。楚人钟惺记。

(选自《语文读本2》)

注释:①少陵:杜甫曾在长安城南少陵住过,因自称“少陵野老”。

②严公:即严武,曾任剑南节度使,与杜甫友善,多有照顾。

9.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

A、色如鉴如琅? 鉴:明镜。

B、人家住溪左,则溪蔽不时见 左:东面。

C、出城欲雨,顷之霁 霁:雨停。

D、迫暮趣归 趣:兴趣。

10.下面各组句子都表明“浣花清远”的一组是( )

①西折,纤秀长曲

②窈然深碧,潆回城下者,皆浣花溪之委也

③竹柏苍然,隔岸阴森者尽溪

④一小洲横斜插水间如梭

⑤水木清华,神肤洞达

⑥像颇清古,不必求肖,想当尔尔

A.①③⑤ B.②③⑤ C.①④⑥ D.②④⑥

11.下列对原文的分析和概括,不正确的一项是( )

A.首段作者先介绍游踪的起点,然后用比喻的修辞手法来描绘浣花溪曲折变化的岸形和明暗变幻的水色。

B.第二段作者接着描绘行中之景,重点写的是沿溪种植的竹柏。因溪的远近不同,竹柏也呈现出不同的景观,近看“苍然”“阴森”,是浓绿的色调,远眺“如荠”,是一片朦胧的淡青色。

C.第三段用十分简净的笔墨叙述作者去杜工部祠的行程及途中所见,其中也穿插着引人入胜的景物描绘,溪水与屋舍交相掩映,颇有疏落之美。

D.“是日清晨,偶然独往”,作者不愿与“监司”“郡邑”一同前往浣花溪,是因为“冠盖稠浊,磬折喧溢”,表明了作者喜欢安静的孤僻性格。

12、 把文言文阅读材料中划线的句子和课文中的句子译成现代汉语。(9分)

(1)而后浣花有专名,则以少陵浣花居在焉耳。(3分)

译文:

(2)严公不死,浣溪可老,患难之于朋友大矣哉!(3分)

译文:

(3)所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。(3分)

译文:

13、请用“/”给句子断句(3分)

出 城 欲 雨 顷 之 霁 使 客 游 者 多 由 监 司 郡 邑 招 饮 冠 盖 稠 浊磬 折 喧 溢 迫 暮 趣 归。

14.阅读下面的唐诗,然后回答问题。(8分)

渡 汉 江

宋之问

岭外音书断,经冬复历春。

近乡情更怯,不敢问来人。

[注]宋之问被贬到泷(shuāng)州(今广东罗定),因为不适应当地恶劣的自然条件,在没有得到皇帝赦令的情况下就擅自逃离泷州。在回故乡的路上,经过汉江,写下这首诗。汉江,指湖北襄阳附近的一段汉水。

(1)请分析一二句中“断”与“复”两字的妙用。(4分)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(2)按照常情,三四句似乎应该写成“近乡情更切,急欲问来人”,而作者却完全出乎常情地写成“近乡情更怯,不敢问来人”,你认为这样写合情理吗?为什么?(具体分析说明)(4分)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

15、默写(5分,每空1分)

(1) ,依依墟里烟。(《归园田居》)

(2)寄蜉蝣于天地, 。(《赤壁赋》)

(3)固知一死生为虚诞, 。(《兰亭集序》)

(4)然力足以至焉,于人为可讥, 。(《游褒禅山记》)

(5) ,鼓瑟吹笙。(《短歌行》)

四.阅读下面的文章,完成16—20题(20分)

读 树

李国文

那时住在东城,去太庙的机会较多。后来随着北京市的向外拓展,我便搬到城外去了。这样,只有每年的书市,才来到太庙,挤到熙熙攘攘的青年读者群中,买一些想买的廉价书。但热销的摊点,往往难以与年轻人比赛力气,半天下来,也着实劳累,便找个树阴下的长椅歇腿,重温我当年读树的场景。

以前逛太庙,喜欢读树。树可以读吗?我想这个回答是肯定的。因为一棵树,就是一本书。人,各有各的不同风采,树,各有各的独特个性。即使同一品种的树木,无论在山谷里林海起伏,在旷野里连片成群,在公园里彼此相邻,在马路上延绵不断,那也是形态相异,姿式不一,张弛收放,绝非一色。这和我们在大千世界里,很难找到两个一模一样的人,是同样的道理。

树比人长久,它能活到人的十倍以上的年纪。因为见多,自然识广,因为识广,自然看得要远。所以,巍峨庄重,枝根虬结,苍劲肃穆,气势不凡。在它周围,许多年轻的后辈树,映衬出它的老迈龙钟,也反托出它那种上了年纪的大度宽容。树老,和人老也差不多,老人通常行动迟缓,老树通常也就长得很缓慢,老人通常不那么活跃,老树通常也就不是很起劲地生长。那残断的枝桠,萎缩的树干,不太振作的针叶,留下了太多的时光痕迹,好像时间在古老的身躯里凝滞住了,使人肃然起敬的同时,也多少使人生出一丝惆怅。

如今来到这座太庙,那满园关不住的春色,那一片郁郁葱葱,青绿苍翠,唱主角的已非这些前辈树木了,老树的光辉,已是昨日的事情。看来,还是年轻好,因为在成长着,意味着拥有时间,因为在成熟着,意味着来日方长,这就成为今天读树的新篇章。所以,陆陆续续栽种的别的什么树,比起老树来,要生机盎然,要朝气蓬勃,显得生命力特别旺盛的样子。风一来,你可以听到那白杨树的硕大叶片,或细细低语,或大声聒噪。也许生活就是这样一个后来居上的局面,未来属于谁,谁就拥有最多的话语权,而徜徉在古树底下,就没有这一份热闹。

展眼望去,所见皆绿,欲与天公试比高的白杨,爬满了照壁瓦墙的藤萝,拥塞的行路夹道的冬青灌木,花飞花落招蜂惹蝶的丁香海棠,令读树的我不禁觉悟,古树的缄默沉思,庄重成熟的状态,固然具有历史的魅力,但是,要没有这半个世纪种下的树木花草,仅凭那些爷爷辈的老树,是构不成这一片苍葱凝碧的绿色世界。因为老树之外,更多的是新树的出现,才形成这一片怡人景色。

其实,树的世界如此,人的世界又何尝不如此呢?看一看挤在书市里的人群,年轻人远远多于老年人,年轻作家的书远远要比老年作家的书卖得好,便知道文学的这种新人辈出的过程,和树木的繁衍一样,是一种事物发展的必然。只有新鲜血液的不停输入,机体才会不断更新,焕发青春,才能后浪追逐着前浪,一浪更高于一浪,才能生气勃勃,气象万千。

买书,看压缩在书中的空间和时间;看树,阅读大自然,那可是活生生的大块文章。树的世界,人的世界,其实都在新陈代谢的进化规律之中。懂得这一点,无论是白发苍苍的老者,还是血气方刚的青年,都能达到“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”的境界,就像园子里的这些新的、老的树木,融洽相处,和衷共济,社会的祥和氛围,肯定会日益地浓烈起来。

16. 下列对文章有关内容的分析和概括,不恰当的两项是 (4分)( )

A.这篇散文文字平实,思路清晰,层次分明,将眼前的客观事物与人生的思考自然地结合在一起,阐述了“读树”带给人的无穷启示。

B.第一段中写书市中青年读者熙熙攘攘的热闹情景,一方面说明自己难与年轻人“赛力气”,另一方面与后文写文学的新人辈出相呼应。

C.文章将“树”与“书”这两种记录自然与人世变迁的事物巧妙地联系在一起,主要抒发了作者对于自然界新旧事物更替的感慨。

D.作者认为“树和人一样”“各有各的独特个性”,文章第三段到第五段比较充分地表现了古树和新树的特点,为最后两段的深化主题做好了铺垫。

E.本文告诉我们:只要善于用眼睛去捕捉,用心灵去体悟,一切都是可以读的,作者就是借助太庙里有着丰富阅历的古树来抒发对人生的思考的。

17. 如何理解“老树”与“新树”的寓意及它们之间的关系?(4分)

18. 文章三、四段主要运用了哪两种修辞手法?请结合文章的具体内容进行简要分析。(6分)

19. 请结合全文内容,联系现实生活中存在的某些问题谈谈这篇文章的现实意义。(6分)

五、语言运用(12分)

20、阅读下面《论语》选段,回答问题。

①子曰:“丘也幸,苟有过,人必知之。”(《论语·述而》)

②子曰:“过而不改,是谓过矣。”(《论语·卫灵公》)

③子贡曰:“君子之过也,如日月之食焉;过也,人皆见之;更也,人皆仰之。”

(1)请简要概括孔子和子贡对“过”的看法。(2分)

答:_____________________________________________________________________

(2)子贡以日食、月食为喻,说明了什么道理?请简要分析。(2分)

答:_____________________________________________________________________

21、挽联是哀悼死者的专用对联。比如网友为因救落水少年而牺牲的长江大学三名90后大学生所写的挽联:救少年献生命天地无情;结人梯铸丰碑人间有爱。请结合有关课文,任选下列一个课文中的人物或作者,写一则挽联,每句不超过15字。(4分)

刘兰芝 (《孔雀东南飞》)

王羲之. (《兰亭集序》)

刘和珍 (《记念刘和珍君》)

巴 金 (《小狗胞弟》)

人物:____________________

挽联:

上

下

22、余光中先生说:一个方块字是一个天地,美丽的中文不老。汉字的构成能阐释含义,激发联想,请你模仿这种思维方式,从“财、劣、值、舒”中任选两个汉字,联系人生,写两个富有哲理的句子。(4分)

例句:令:“今”天努力一“点”,明天才有资格指挥别人。

墨:打底滋养出一个黑色的精灵,在古朴的宣纸上翩翩起舞。

_____________________________________________________________________________________________________________________________

六、作文(60分)

23、作文

不知不觉中,我已成为一名高中生。当第一次踏进高中教室的那一刻,一张张陌生的脸庞进入我的视线,我有些欢喜,也有些失落。比起初中生活,高中生活就像一幅神秘的画卷,让人猜不透,看不清,既然选择了高中,便义无返顾、风雨兼程。高中是让我进入大学的阶梯,我的高中生活才刚刚开始。

请把“我的高中生活__________”补充完整,然后以此为标题作文。立意自定,文体自选,诗歌除外,不要套作,不得抄袭,800字左右。

高一上学期期末考试语文试题

一、基础知识(每题3分,共15分)

1、下列词语中,读音全部正确的一项是:

A、媛女yuán 瞭望liào 訾詈zǐlì 旸谷yáng

B、房檩lǐn 否泰pí 横槊shuò 弄堂nòng

C、猗郁yí 踯躅chíchú 颓圮pǐ 浸渍zì

D、侘傺chàchì 骋怀cěng 愀然qiǎo 山阿ē

2、下列各组词语中没有错别字的一组是( ) A、 斑驳 凭虚御风 旁稽博采 短小精悍

B 、敛裾 繁芜丛杂 终南捷径 无动于中 C 、房椽 乌鹊南飞 放荡冶游 摇摇欲坠

D、 涸辙 静燥不同 潦草塞责 绿草如茵

3、下列各句中加点成语使用正确的一句是

A、朱光潜先生治学,辗转几乎所有的人文学科,而且每一个学科都不是浅尝辄止,最终他成就了自己的学问,成为中国第一位美学家。

B、《烛之武退秦师》着意描绘人物语言,文中烛之武凭借天花乱坠的辞令,智退秦晋联盟,显现出他娴熟的外交技巧。

C、他们两个从小一起长大,不仅性情相合,连志趣爱好都一样。毕业分手三年来,他们一直书信联系,藕断丝连。

D、王教授对网络语言不仅不赞一词,反而苛评有加,他认为这不仅无助于学生语言素养的提高,而且对汉语的规范发展也极为不利。

4.下列各句中,没有语病、表意明确的一项是

A.从2010年以来,我国汽车的出口无论是产品结构,还是市场结构、贸易方式,都发生了可喜的变化,深受中东市场的欢迎。

B.某市出现了非法利用电脑诱骗中小学生参与电子游戏,对青少年身心健康产生了不良影响,社会反应十分强烈。

C.据了解,春节期间,全国发生多起较大道路交通事故的原因多是驾驶人无证驾驶、超速、 超载等不文明驾驶行为所导致的。

D.要以坦然乐观的心态去对待生活中让人烦恼的事情,这种心态不仅会消解烦恼,而且能助人成功。

5、下列文学常识的解说,不正确的一项是( )

A、夏衍,现代剧作家,浙江人。《包身工》属于报告文学,报告文学是文学体裁的一种,它的特点是新闻性、文学性、政论性的统一。

B.《古诗十九首》是在汉代民歌基础上发展起来的五言诗,为北朝梁萧统从传世无名氏《古诗》中选录十九首编入,编者把这些作者已经无法考证的五言诗汇集起来,冠以此名,列在“杂诗”类之首。

C. 马丁·路德·金是著名的美国民权运动领袖, 1964年度诺贝尔和平奖获得者,有金牧师之称。1963年8月28日,马丁·路德·金发表《我有一个梦想》的演讲。

D.《巴黎圣母院》是雨果第一部大型浪漫主义小说。它以美丑对照的原则写了一个发生在15世纪法国的故事,小说揭露了宗教的虚伪,歌颂了下层劳动人民的善良、友爱和舍己为人的精神,反映了雨果的人道主义思想。

二、现代文阅读(9分,每小题3分)

阅读下面的文字,完成6--8题。

“慢生活”流行

近期以来,英年早逝者较多,哈尔滨市第一医院连续发现11名猝死者,都是患心脑血管病,年龄趋向低龄化,最年轻的仅37岁,甚为可惜。中年人是社会脊梁,肩挑事业、家庭两副重担,强烈的责任心和使命感,促使他们废寝忘食、疲于奔命,日积月累,变成陈疴,加之忽略,极易突变。

上世纪80年代末期,意大利人首先提出“慢生活”方式,他们希望放慢生活节奏,“慢餐饮”“慢旅游”“慢运动”等等。这里的慢,并不是速度上的绝对慢,而是一种意境,一种回归自然、轻松和谐的意境。专家认为,“慢生活”是一种积极的生活方式,是一种健康的心理状态,是一种富的充实、穷的快乐的生活状态,做到“工作再忙心不忙,生活再苦心不累”。这种生活方式提出以后,立即风靡欧洲发达国家。

如今,法国人大多不知道什么是“过劳死”,即使知道了,也嗤之以鼻。对法国人来说,生活的目的并非为了囤积钱,而是工作和享受生活两不误。他们慢而有序,慢中有乐。他们可以很勤奋地工作,业余时间可以很消闲地去享乐。

调查显示,我国有近半数的人口处于疾病的危险之中。除此之外,还有若干处于亚健康状态人群。这些处于亚健康状态之中的人群,几乎都是终日奔波劳碌者。许多人是“前40年拼命挣钱,后40年花钱买命”。

严酷的现实,促使人们反省生命的价值。终日劳碌,却无时间去欣赏人生的美好,无法享受春阳暖洋洋的舒适,无法体会休闲优游的美好时光,不能不说是人生的一大缺憾。放弃忙忙碌碌的生活,转而过一种相对较慢的生活方式,对身心而言,生活质量而言,对生命而言,也许比事业成功、加级晋爵更有意义。

“慢生活”是事业成功、身体健康的关键,“慢生活”有时是一种生活态度和生活方式,是一种安排好生活和工作的能力,也是一种对有限生命资源的保护和储备。慢生活不是支持懒惰,放慢生活节奏也不是拖延时间,而是让人们在工作和生活之间找到平衡。工作要做,但闲暇不能放弃。慢生活提醒人们不要透支健康去拼人生,强调节奏,有劳有逸,一张一弛,做事计划性强一些,清理不必要的应酬,提高生活效率。

放慢生活节奏,也许会损失金钱,却丰富了生命。太过实际、看重金钱的人,永远只会被生活所累,却看不到生活中精彩动人的细节。

6.下列各项中,对“慢生活”理解正确的一项是 ( )

A.“慢生活”,就是放慢生活节奏,保持生活速度上的绝对慢。

B.“慢生活”是一种意境,一种积极的生活方式,一种健康的心理状态。

C.“慢生活”是让人们有时间享受生活,让人们从亚健康状态中彻底摆脱出来。

D.“慢生活”就是要降低生活效率,强调生活节奏,做事有计划性,清理不必要的应酬。

7.下列各项中,对“慢生活”在国人中流行的原因解释不正确的一项是 ( )

A.“快生活”让不少本是社会脊梁、家庭支柱的中年人积劳成疾,甚至猝死。

B.放慢生活节奏,会丰富生命的内容,不会被生活所累,看到生活中精彩动人的细节。

C.较慢的生活方式,能让人有时间去欣赏人生的美好,提高生活质量。

D.法国人认为生活的目的并非为了囤积钱,他们在工作和生活中慢而有序、慢中有乐。

8.下列各项中,对文章理解正确的一项是 ( )

A.“慢生活”方式是意大利人在上世纪80年代末期首先实践的。

B.调查证明,快节奏的生活,使我国有近半数的人口处于疾病的危险之中。

C.享受舒适的生活,欣赏人生的美好,本身也应该是人生价值的体现。

D.“慢生活”是一种能力,放慢生活节奏,就能够使身体健康,取得事业的成功。

三、古诗文阅读(共34分)

阅读下面的文言文,完成9~13题。

浣花溪记

(明)钟 惺

出成都南门,左为万里桥。西折,纤秀长曲,所见如连环,如玦,如带,如规,如钩;色如鉴如琅??缏坛凉希?喝簧畋蹋?牖爻窍抡撸?凿交ㄏ???病H槐刂敛萏茫??箐交ㄓ凶???蛞陨倭辎黉交ň釉谘啥??

行三四里,为青羊宫。溪时远时近,竹柏苍然,隔岸阴森者尽溪,平望如荠,水木清华,神肤洞达。自宫以西,流汇而桥者三,相距各不半里。舁夫云通灌县,或所云“江从灌口来”是也。人家住溪左,则溪蔽不时见,稍断则复见溪,如是者数处,缚柴编竹,颇有次第。桥尽,一亭树道左,署曰“缘江路”。过此则武侯祠。祠前跨溪为板桥一,覆以水槛,乃睹“浣花溪”题榜。过桥,一小洲横斜插水间如梭,溪周之,非桥不通,置亭其上,题曰“百花潭水”。由此亭还度桥,过梵安寺,始为杜工部祠。像颇清古,不必求肖,想当尔尔。石刻像一,附以本传,何仁仲别驾署华阳时所为也。碑皆不堪读。

钟子曰:“杜老二居,浣花清远,东屯险奥,各不相袭。严公②不死,浣溪可老,患难之于朋友大矣哉!然天遣此翁增夔门一段奇耳。穷愁奔走,犹能择胜,胸中暇整,可以应世,如孔子微服主司城贞子时也。

时万历辛亥十月十七日。出城欲雨顷之霁使客游者多由监司郡邑招饮冠盖稠浊磬折喧溢迫暮趣归。是日清晨,偶然独往。楚人钟惺记。

(选自《语文读本2》)

注释:①少陵:杜甫曾在长安城南少陵住过,因自称“少陵野老”。

②严公:即严武,曾任剑南节度使,与杜甫友善,多有照顾。

9.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

A、色如鉴如琅? 鉴:明镜。

B、人家住溪左,则溪蔽不时见 左:东面。

C、出城欲雨,顷之霁 霁:雨停。

D、迫暮趣归 趣:兴趣。

10.下面各组句子都表明“浣花清远”的一组是( )

①西折,纤秀长曲

②窈然深碧,潆回城下者,皆浣花溪之委也

③竹柏苍然,隔岸阴森者尽溪

④一小洲横斜插水间如梭

⑤水木清华,神肤洞达

⑥像颇清古,不必求肖,想当尔尔

A.①③⑤ B.②③⑤ C.①④⑥ D.②④⑥

11.下列对原文的分析和概括,不正确的一项是( )

A.首段作者先介绍游踪的起点,然后用比喻的修辞手法来描绘浣花溪曲折变化的岸形和明暗变幻的水色。

B.第二段作者接着描绘行中之景,重点写的是沿溪种植的竹柏。因溪的远近不同,竹柏也呈现出不同的景观,近看“苍然”“阴森”,是浓绿的色调,远眺“如荠”,是一片朦胧的淡青色。

C.第三段用十分简净的笔墨叙述作者去杜工部祠的行程及途中所见,其中也穿插着引人入胜的景物描绘,溪水与屋舍交相掩映,颇有疏落之美。

D.“是日清晨,偶然独往”,作者不愿与“监司”“郡邑”一同前往浣花溪,是因为“冠盖稠浊,磬折喧溢”,表明了作者喜欢安静的孤僻性格。

12、 把文言文阅读材料中划线的句子和课文中的句子译成现代汉语。(9分)

(1)而后浣花有专名,则以少陵浣花居在焉耳。(3分)

译文:

(2)严公不死,浣溪可老,患难之于朋友大矣哉!(3分)

译文:

(3)所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。(3分)

译文:

13、请用“/”给句子断句(3分)

出 城 欲 雨 顷 之 霁 使 客 游 者 多 由 监 司 郡 邑 招 饮 冠 盖 稠 浊磬 折 喧 溢 迫 暮 趣 归。

14.阅读下面的唐诗,然后回答问题。(8分)

渡 汉 江

宋之问

岭外音书断,经冬复历春。

近乡情更怯,不敢问来人。

[注]宋之问被贬到泷(shuāng)州(今广东罗定),因为不适应当地恶劣的自然条件,在没有得到皇帝赦令的情况下就擅自逃离泷州。在回故乡的路上,经过汉江,写下这首诗。汉江,指湖北襄阳附近的一段汉水。

(1)请分析一二句中“断”与“复”两字的妙用。(4分)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(2)按照常情,三四句似乎应该写成“近乡情更切,急欲问来人”,而作者却完全出乎常情地写成“近乡情更怯,不敢问来人”,你认为这样写合情理吗?为什么?(具体分析说明)(4分)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

15、默写(5分,每空1分)

(1) ,依依墟里烟。(《归园田居》)

(2)寄蜉蝣于天地, 。(《赤壁赋》)

(3)固知一死生为虚诞, 。(《兰亭集序》)

(4)然力足以至焉,于人为可讥, 。(《游褒禅山记》)

(5) ,鼓瑟吹笙。(《短歌行》)

四.阅读下面的文章,完成16—20题(20分)

读 树

李国文

那时住在东城,去太庙的机会较多。后来随着北京市的向外拓展,我便搬到城外去了。这样,只有每年的书市,才来到太庙,挤到熙熙攘攘的青年读者群中,买一些想买的廉价书。但热销的摊点,往往难以与年轻人比赛力气,半天下来,也着实劳累,便找个树阴下的长椅歇腿,重温我当年读树的场景。

以前逛太庙,喜欢读树。树可以读吗?我想这个回答是肯定的。因为一棵树,就是一本书。人,各有各的不同风采,树,各有各的独特个性。即使同一品种的树木,无论在山谷里林海起伏,在旷野里连片成群,在公园里彼此相邻,在马路上延绵不断,那也是形态相异,姿式不一,张弛收放,绝非一色。这和我们在大千世界里,很难找到两个一模一样的人,是同样的道理。

树比人长久,它能活到人的十倍以上的年纪。因为见多,自然识广,因为识广,自然看得要远。所以,巍峨庄重,枝根虬结,苍劲肃穆,气势不凡。在它周围,许多年轻的后辈树,映衬出它的老迈龙钟,也反托出它那种上了年纪的大度宽容。树老,和人老也差不多,老人通常行动迟缓,老树通常也就长得很缓慢,老人通常不那么活跃,老树通常也就不是很起劲地生长。那残断的枝桠,萎缩的树干,不太振作的针叶,留下了太多的时光痕迹,好像时间在古老的身躯里凝滞住了,使人肃然起敬的同时,也多少使人生出一丝惆怅。

如今来到这座太庙,那满园关不住的春色,那一片郁郁葱葱,青绿苍翠,唱主角的已非这些前辈树木了,老树的光辉,已是昨日的事情。看来,还是年轻好,因为在成长着,意味着拥有时间,因为在成熟着,意味着来日方长,这就成为今天读树的新篇章。所以,陆陆续续栽种的别的什么树,比起老树来,要生机盎然,要朝气蓬勃,显得生命力特别旺盛的样子。风一来,你可以听到那白杨树的硕大叶片,或细细低语,或大声聒噪。也许生活就是这样一个后来居上的局面,未来属于谁,谁就拥有最多的话语权,而徜徉在古树底下,就没有这一份热闹。

展眼望去,所见皆绿,欲与天公试比高的白杨,爬满了照壁瓦墙的藤萝,拥塞的行路夹道的冬青灌木,花飞花落招蜂惹蝶的丁香海棠,令读树的我不禁觉悟,古树的缄默沉思,庄重成熟的状态,固然具有历史的魅力,但是,要没有这半个世纪种下的树木花草,仅凭那些爷爷辈的老树,是构不成这一片苍葱凝碧的绿色世界。因为老树之外,更多的是新树的出现,才形成这一片怡人景色。

其实,树的世界如此,人的世界又何尝不如此呢?看一看挤在书市里的人群,年轻人远远多于老年人,年轻作家的书远远要比老年作家的书卖得好,便知道文学的这种新人辈出的过程,和树木的繁衍一样,是一种事物发展的必然。只有新鲜血液的不停输入,机体才会不断更新,焕发青春,才能后浪追逐着前浪,一浪更高于一浪,才能生气勃勃,气象万千。

买书,看压缩在书中的空间和时间;看树,阅读大自然,那可是活生生的大块文章。树的世界,人的世界,其实都在新陈代谢的进化规律之中。懂得这一点,无论是白发苍苍的老者,还是血气方刚的青年,都能达到“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”的境界,就像园子里的这些新的、老的树木,融洽相处,和衷共济,社会的祥和氛围,肯定会日益地浓烈起来。

16. 下列对文章有关内容的分析和概括,不恰当的两项是 (4分)( )

A.这篇散文文字平实,思路清晰,层次分明,将眼前的客观事物与人生的思考自然地结合在一起,阐述了“读树”带给人的无穷启示。

B.第一段中写书市中青年读者熙熙攘攘的热闹情景,一方面说明自己难与年轻人“赛力气”,另一方面与后文写文学的新人辈出相呼应。

C.文章将“树”与“书”这两种记录自然与人世变迁的事物巧妙地联系在一起,主要抒发了作者对于自然界新旧事物更替的感慨。

D.作者认为“树和人一样”“各有各的独特个性”,文章第三段到第五段比较充分地表现了古树和新树的特点,为最后两段的深化主题做好了铺垫。

E.本文告诉我们:只要善于用眼睛去捕捉,用心灵去体悟,一切都是可以读的,作者就是借助太庙里有着丰富阅历的古树来抒发对人生的思考的。

17. 如何理解“老树”与“新树”的寓意及它们之间的关系?(4分)

18. 文章三、四段主要运用了哪两种修辞手法?请结合文章的具体内容进行简要分析。(6分)

19. 请结合全文内容,联系现实生活中存在的某些问题谈谈这篇文章的现实意义。(6分)

五、语言运用(12分)

20、阅读下面《论语》选段,回答问题。

①子曰:“丘也幸,苟有过,人必知之。”(《论语·述而》)

②子曰:“过而不改,是谓过矣。”(《论语·卫灵公》)

③子贡曰:“君子之过也,如日月之食焉;过也,人皆见之;更也,人皆仰之。”

(1)请简要概括孔子和子贡对“过”的看法。(2分)

答:_____________________________________________________________________

(2)子贡以日食、月食为喻,说明了什么道理?请简要分析。(2分)

答:_____________________________________________________________________

21、挽联是哀悼死者的专用对联。比如网友为因救落水少年而牺牲的长江大学三名90后大学生所写的挽联:救少年献生命天地无情;结人梯铸丰碑人间有爱。请结合有关课文,任选下列一个课文中的人物或作者,写一则挽联,每句不超过15字。(4分)

刘兰芝 (《孔雀东南飞》)

王羲之. (《兰亭集序》)

刘和珍 (《记念刘和珍君》)

巴 金 (《小狗胞弟》)

人物:____________________

挽联:

上

下

22、余光中先生说:一个方块字是一个天地,美丽的中文不老。汉字的构成能阐释含义,激发联想,请你模仿这种思维方式,从“财、劣、值、舒”中任选两个汉字,联系人生,写两个富有哲理的句子。(4分)

例句:令:“今”天努力一“点”,明天才有资格指挥别人。

墨:打底滋养出一个黑色的精灵,在古朴的宣纸上翩翩起舞。

_____________________________________________________________________________________________________________________________

六、作文(60分)

23、作文

不知不觉中,我已成为一名高中生。当第一次踏进高中教室的那一刻,一张张陌生的脸庞进入我的视线,我有些欢喜,也有些失落。比起初中生活,高中生活就像一幅神秘的画卷,让人猜不透,看不清,既然选择了高中,便义无返顾、风雨兼程。高中是让我进入大学的阶梯,我的高中生活才刚刚开始。

请把“我的高中生活__________”补充完整,然后以此为标题作文。立意自定,文体自选,诗歌除外,不要套作,不得抄袭,800字左右。

长阳土家族自治县第一高级中学2012-2013学年

高一上学期期末考试语文试题

一、基础知识(每题3分,共15分)

1、下列词语中,读音全部正确的一项是:

A、媛女yuán 瞭望liào 訾詈zǐlì 旸谷yáng

B、房檩lǐn 否泰pí 横槊shuò 弄堂nòng

C、猗郁yí 踯躅chíchú 颓圮pǐ 浸渍zì

D、侘傺chàchì 骋怀cěng 愀然qiǎo 山阿ē

2、下列各组词语中没有错别字的一组是( ) A、 斑驳 凭虚御风 旁稽博采 短小精悍

B 、敛裾 繁芜丛杂 终南捷径 无动于中 C 、房椽 乌鹊南飞 放荡冶游 摇摇欲坠

D、 涸辙 静燥不同 潦草塞责 绿草如茵

3、下列各句中加点成语使用正确的一句是

A、朱光潜先生治学,辗转几乎所有的人文学科,而且每一个学科都不是浅尝辄止,最终他成就了自己的学问,成为中国第一位美学家。

B、《烛之武退秦师》着意描绘人物语言,文中烛之武凭借天花乱坠的辞令,智退秦晋联盟,显现出他娴熟的外交技巧。

C、他们两个从小一起长大,不仅性情相合,连志趣爱好都一样。毕业分手三年来,他们一直书信联系,藕断丝连。

D、王教授对网络语言不仅不赞一词,反而苛评有加,他认为这不仅无助于学生语言素养的提高,而且对汉语的规范发展也极为不利。

4.下列各句中,没有语病、表意明确的一项是

A.从2010年以来,我国汽车的出口无论是产品结构,还是市场结构、贸易方式,都发生了可喜的变化,深受中东市场的欢迎。

B.某市出现了非法利用电脑诱骗中小学生参与电子游戏,对青少年身心健康产生了不良影响,社会反应十分强烈。

C.据了解,春节期间,全国发生多起较大道路交通事故的原因多是驾驶人无证驾驶、超速、 超载等不文明驾驶行为所导致的。

D.要以坦然乐观的心态去对待生活中让人烦恼的事情,这种心态不仅会消解烦恼,而且能助人成功。

5、下列文学常识的解说,不正确的一项是( )

A、夏衍,现代剧作家,浙江人。《包身工》属于报告文学,报告文学是文学体裁的一种,它的特点是新闻性、文学性、政论性的统一。

B.《古诗十九首》是在汉代民歌基础上发展起来的五言诗,为北朝梁萧统从传世无名氏《古诗》中选录十九首编入,编者把这些作者已经无法考证的五言诗汇集起来,冠以此名,列在“杂诗”类之首。

C. 马丁·路德·金是著名的美国民权运动领袖, 1964年度诺贝尔和平奖获得者,有金牧师之称。1963年8月28日,马丁·路德·金发表《我有一个梦想》的演讲。

D.《巴黎圣母院》是雨果第一部大型浪漫主义小说。它以美丑对照的原则写了一个发生在15世纪法国的故事,小说揭露了宗教的虚伪,歌颂了下层劳动人民的善良、友爱和舍己为人的精神,反映了雨果的人道主义思想。

二、现代文阅读(9分,每小题3分)

阅读下面的文字,完成6--8题。

“慢生活”流行

近期以来,英年早逝者较多,哈尔滨市第一医院连续发现11名猝死者,都是患心脑血管病,年龄趋向低龄化,最年轻的仅37岁,甚为可惜。中年人是社会脊梁,肩挑事业、家庭两副重担,强烈的责任心和使命感,促使他们废寝忘食、疲于奔命,日积月累,变成陈疴,加之忽略,极易突变。

上世纪80年代末期,意大利人首先提出“慢生活”方式,他们希望放慢生活节奏,“慢餐饮”“慢旅游”“慢运动”等等。这里的慢,并不是速度上的绝对慢,而是一种意境,一种回归自然、轻松和谐的意境。专家认为,“慢生活”是一种积极的生活方式,是一种健康的心理状态,是一种富的充实、穷的快乐的生活状态,做到“工作再忙心不忙,生活再苦心不累”。这种生活方式提出以后,立即风靡欧洲发达国家。

如今,法国人大多不知道什么是“过劳死”,即使知道了,也嗤之以鼻。对法国人来说,生活的目的并非为了囤积钱,而是工作和享受生活两不误。他们慢而有序,慢中有乐。他们可以很勤奋地工作,业余时间可以很消闲地去享乐。

调查显示,我国有近半数的人口处于疾病的危险之中。除此之外,还有若干处于亚健康状态人群。这些处于亚健康状态之中的人群,几乎都是终日奔波劳碌者。许多人是“前40年拼命挣钱,后40年花钱买命”。

严酷的现实,促使人们反省生命的价值。终日劳碌,却无时间去欣赏人生的美好,无法享受春阳暖洋洋的舒适,无法体会休闲优游的美好时光,不能不说是人生的一大缺憾。放弃忙忙碌碌的生活,转而过一种相对较慢的生活方式,对身心而言,生活质量而言,对生命而言,也许比事业成功、加级晋爵更有意义。

“慢生活”是事业成功、身体健康的关键,“慢生活”有时是一种生活态度和生活方式,是一种安排好生活和工作的能力,也是一种对有限生命资源的保护和储备。慢生活不是支持懒惰,放慢生活节奏也不是拖延时间,而是让人们在工作和生活之间找到平衡。工作要做,但闲暇不能放弃。慢生活提醒人们不要透支健康去拼人生,强调节奏,有劳有逸,一张一弛,做事计划性强一些,清理不必要的应酬,提高生活效率。

放慢生活节奏,也许会损失金钱,却丰富了生命。太过实际、看重金钱的人,永远只会被生活所累,却看不到生活中精彩动人的细节。

6.下列各项中,对“慢生活”理解正确的一项是 ( )

A.“慢生活”,就是放慢生活节奏,保持生活速度上的绝对慢。

B.“慢生活”是一种意境,一种积极的生活方式,一种健康的心理状态。

C.“慢生活”是让人们有时间享受生活,让人们从亚健康状态中彻底摆脱出来。

D.“慢生活”就是要降低生活效率,强调生活节奏,做事有计划性,清理不必要的应酬。

7.下列各项中,对“慢生活”在国人中流行的原因解释不正确的一项是 ( )

A.“快生活”让不少本是社会脊梁、家庭支柱的中年人积劳成疾,甚至猝死。

B.放慢生活节奏,会丰富生命的内容,不会被生活所累,看到生活中精彩动人的细节。

C.较慢的生活方式,能让人有时间去欣赏人生的美好,提高生活质量。

D.法国人认为生活的目的并非为了囤积钱,他们在工作和生活中慢而有序、慢中有乐。

8.下列各项中,对文章理解正确的一项是 ( )

A.“慢生活”方式是意大利人在上世纪80年代末期首先实践的。

B.调查证明,快节奏的生活,使我国有近半数的人口处于疾病的危险之中。

C.享受舒适的生活,欣赏人生的美好,本身也应该是人生价值的体现。

D.“慢生活”是一种能力,放慢生活节奏,就能够使身体健康,取得事业的成功。

三、古诗文阅读(共34分)

阅读下面的文言文,完成9~13题。

浣花溪记

(明)钟 惺

出成都南门,左为万里桥。西折,纤秀长曲,所见如连环,如玦,如带,如规,如钩;色如鉴如琅??缏坛凉希?喝簧畋蹋?牖爻窍抡撸?凿交ㄏ???病H槐刂敛萏茫??箐交ㄓ凶???蛞陨倭辎黉交ň釉谘啥??

行三四里,为青羊宫。溪时远时近,竹柏苍然,隔岸阴森者尽溪,平望如荠,水木清华,神肤洞达。自宫以西,流汇而桥者三,相距各不半里。舁夫云通灌县,或所云“江从灌口来”是也。人家住溪左,则溪蔽不时见,稍断则复见溪,如是者数处,缚柴编竹,颇有次第。桥尽,一亭树道左,署曰“缘江路”。过此则武侯祠。祠前跨溪为板桥一,覆以水槛,乃睹“浣花溪”题榜。过桥,一小洲横斜插水间如梭,溪周之,非桥不通,置亭其上,题曰“百花潭水”。由此亭还度桥,过梵安寺,始为杜工部祠。像颇清古,不必求肖,想当尔尔。石刻像一,附以本传,何仁仲别驾署华阳时所为也。碑皆不堪读。

钟子曰:“杜老二居,浣花清远,东屯险奥,各不相袭。严公②不死,浣溪可老,患难之于朋友大矣哉!然天遣此翁增夔门一段奇耳。穷愁奔走,犹能择胜,胸中暇整,可以应世,如孔子微服主司城贞子时也。

时万历辛亥十月十七日。出城欲雨顷之霁使客游者多由监司郡邑招饮冠盖稠浊磬折喧溢迫暮趣归。是日清晨,偶然独往。楚人钟惺记。

(选自《语文读本2》)

注释:①少陵:杜甫曾在长安城南少陵住过,因自称“少陵野老”。

②严公:即严武,曾任剑南节度使,与杜甫友善,多有照顾。

9.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

A、色如鉴如琅? 鉴:明镜。

B、人家住溪左,则溪蔽不时见 左:东面。

C、出城欲雨,顷之霁 霁:雨停。

D、迫暮趣归 趣:兴趣。

10.下面各组句子都表明“浣花清远”的一组是( )

①西折,纤秀长曲

②窈然深碧,潆回城下者,皆浣花溪之委也

③竹柏苍然,隔岸阴森者尽溪

④一小洲横斜插水间如梭

⑤水木清华,神肤洞达

⑥像颇清古,不必求肖,想当尔尔

A.①③⑤ B.②③⑤ C.①④⑥ D.②④⑥

11.下列对原文的分析和概括,不正确的一项是( )

A.首段作者先介绍游踪的起点,然后用比喻的修辞手法来描绘浣花溪曲折变化的岸形和明暗变幻的水色。

B.第二段作者接着描绘行中之景,重点写的是沿溪种植的竹柏。因溪的远近不同,竹柏也呈现出不同的景观,近看“苍然”“阴森”,是浓绿的色调,远眺“如荠”,是一片朦胧的淡青色。

C.第三段用十分简净的笔墨叙述作者去杜工部祠的行程及途中所见,其中也穿插着引人入胜的景物描绘,溪水与屋舍交相掩映,颇有疏落之美。

D.“是日清晨,偶然独往”,作者不愿与“监司”“郡邑”一同前往浣花溪,是因为“冠盖稠浊,磬折喧溢”,表明了作者喜欢安静的孤僻性格。

12、 把文言文阅读材料中划线的句子和课文中的句子译成现代汉语。(9分)

(1)而后浣花有专名,则以少陵浣花居在焉耳。(3分)

译文:

(2)严公不死,浣溪可老,患难之于朋友大矣哉!(3分)

译文:

(3)所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。(3分)

译文:

13、请用“/”给句子断句(3分)

出 城 欲 雨 顷 之 霁 使 客 游 者 多 由 监 司 郡 邑 招 饮 冠 盖 稠 浊磬 折 喧 溢 迫 暮 趣 归。

14.阅读下面的唐诗,然后回答问题。(8分)

渡 汉 江

宋之问

岭外音书断,经冬复历春。

近乡情更怯,不敢问来人。

[注]宋之问被贬到泷(shuāng)州(今广东罗定),因为不适应当地恶劣的自然条件,在没有得到皇帝赦令的情况下就擅自逃离泷州。在回故乡的路上,经过汉江,写下这首诗。汉江,指湖北襄阳附近的一段汉水。

(1)请分析一二句中“断”与“复”两字的妙用。(4分)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(2)按照常情,三四句似乎应该写成“近乡情更切,急欲问来人”,而作者却完全出乎常情地写成“近乡情更怯,不敢问来人”,你认为这样写合情理吗?为什么?(具体分析说明)(4分)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

15、默写(5分,每空1分)

(1) ,依依墟里烟。(《归园田居》)

(2)寄蜉蝣于天地, 。(《赤壁赋》)

(3)固知一死生为虚诞, 。(《兰亭集序》)

(4)然力足以至焉,于人为可讥, 。(《游褒禅山记》)

(5) ,鼓瑟吹笙。(《短歌行》)

四.阅读下面的文章,完成16—20题(20分)

读 树

李国文

那时住在东城,去太庙的机会较多。后来随着北京市的向外拓展,我便搬到城外去了。这样,只有每年的书市,才来到太庙,挤到熙熙攘攘的青年读者群中,买一些想买的廉价书。但热销的摊点,往往难以与年轻人比赛力气,半天下来,也着实劳累,便找个树阴下的长椅歇腿,重温我当年读树的场景。

以前逛太庙,喜欢读树。树可以读吗?我想这个回答是肯定的。因为一棵树,就是一本书。人,各有各的不同风采,树,各有各的独特个性。即使同一品种的树木,无论在山谷里林海起伏,在旷野里连片成群,在公园里彼此相邻,在马路上延绵不断,那也是形态相异,姿式不一,张弛收放,绝非一色。这和我们在大千世界里,很难找到两个一模一样的人,是同样的道理。

树比人长久,它能活到人的十倍以上的年纪。因为见多,自然识广,因为识广,自然看得要远。所以,巍峨庄重,枝根虬结,苍劲肃穆,气势不凡。在它周围,许多年轻的后辈树,映衬出它的老迈龙钟,也反托出它那种上了年纪的大度宽容。树老,和人老也差不多,老人通常行动迟缓,老树通常也就长得很缓慢,老人通常不那么活跃,老树通常也就不是很起劲地生长。那残断的枝桠,萎缩的树干,不太振作的针叶,留下了太多的时光痕迹,好像时间在古老的身躯里凝滞住了,使人肃然起敬的同时,也多少使人生出一丝惆怅。

如今来到这座太庙,那满园关不住的春色,那一片郁郁葱葱,青绿苍翠,唱主角的已非这些前辈树木了,老树的光辉,已是昨日的事情。看来,还是年轻好,因为在成长着,意味着拥有时间,因为在成熟着,意味着来日方长,这就成为今天读树的新篇章。所以,陆陆续续栽种的别的什么树,比起老树来,要生机盎然,要朝气蓬勃,显得生命力特别旺盛的样子。风一来,你可以听到那白杨树的硕大叶片,或细细低语,或大声聒噪。也许生活就是这样一个后来居上的局面,未来属于谁,谁就拥有最多的话语权,而徜徉在古树底下,就没有这一份热闹。

展眼望去,所见皆绿,欲与天公试比高的白杨,爬满了照壁瓦墙的藤萝,拥塞的行路夹道的冬青灌木,花飞花落招蜂惹蝶的丁香海棠,令读树的我不禁觉悟,古树的缄默沉思,庄重成熟的状态,固然具有历史的魅力,但是,要没有这半个世纪种下的树木花草,仅凭那些爷爷辈的老树,是构不成这一片苍葱凝碧的绿色世界。因为老树之外,更多的是新树的出现,才形成这一片怡人景色。

其实,树的世界如此,人的世界又何尝不如此呢?看一看挤在书市里的人群,年轻人远远多于老年人,年轻作家的书远远要比老年作家的书卖得好,便知道文学的这种新人辈出的过程,和树木的繁衍一样,是一种事物发展的必然。只有新鲜血液的不停输入,机体才会不断更新,焕发青春,才能后浪追逐着前浪,一浪更高于一浪,才能生气勃勃,气象万千。

买书,看压缩在书中的空间和时间;看树,阅读大自然,那可是活生生的大块文章。树的世界,人的世界,其实都在新陈代谢的进化规律之中。懂得这一点,无论是白发苍苍的老者,还是血气方刚的青年,都能达到“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”的境界,就像园子里的这些新的、老的树木,融洽相处,和衷共济,社会的祥和氛围,肯定会日益地浓烈起来。

16. 下列对文章有关内容的分析和概括,不恰当的两项是 (4分)( )

A.这篇散文文字平实,思路清晰,层次分明,将眼前的客观事物与人生的思考自然地结合在一起,阐述了“读树”带给人的无穷启示。

B.第一段中写书市中青年读者熙熙攘攘的热闹情景,一方面说明自己难与年轻人“赛力气”,另一方面与后文写文学的新人辈出相呼应。

C.文章将“树”与“书”这两种记录自然与人世变迁的事物巧妙地联系在一起,主要抒发了作者对于自然界新旧事物更替的感慨。

D.作者认为“树和人一样”“各有各的独特个性”,文章第三段到第五段比较充分地表现了古树和新树的特点,为最后两段的深化主题做好了铺垫。

E.本文告诉我们:只要善于用眼睛去捕捉,用心灵去体悟,一切都是可以读的,作者就是借助太庙里有着丰富阅历的古树来抒发对人生的思考的。

17. 如何理解“老树”与“新树”的寓意及它们之间的关系?(4分)

18. 文章三、四段主要运用了哪两种修辞手法?请结合文章的具体内容进行简要分析。(6分)

19. 请结合全文内容,联系现实生活中存在的某些问题谈谈这篇文章的现实意义。(6分)

五、语言运用(12分)

20、阅读下面《论语》选段,回答问题。

①子曰:“丘也幸,苟有过,人必知之。”(《论语·述而》)

②子曰:“过而不改,是谓过矣。”(《论语·卫灵公》)

③子贡曰:“君子之过也,如日月之食焉;过也,人皆见之;更也,人皆仰之。”

(1)请简要概括孔子和子贡对“过”的看法。(2分)

答:_____________________________________________________________________

(2)子贡以日食、月食为喻,说明了什么道理?请简要分析。(2分)

答:_____________________________________________________________________

21、挽联是哀悼死者的专用对联。比如网友为因救落水少年而牺牲的长江大学三名90后大学生所写的挽联:救少年献生命天地无情;结人梯铸丰碑人间有爱。请结合有关课文,任选下列一个课文中的人物或作者,写一则挽联,每句不超过15字。(4分)

刘兰芝 (《孔雀东南飞》)

王羲之. (《兰亭集序》)

刘和珍 (《记念刘和珍君》)

巴 金 (《小狗胞弟》)

人物:____________________

挽联:

上

下

22、余光中先生说:一个方块字是一个天地,美丽的中文不老。汉字的构成能阐释含义,激发联想,请你模仿这种思维方式,从“财、劣、值、舒”中任选两个汉字,联系人生,写两个富有哲理的句子。(4分)

例句:令:“今”天努力一“点”,明天才有资格指挥别人。

墨:打底滋养出一个黑色的精灵,在古朴的宣纸上翩翩起舞。

_____________________________________________________________________________________________________________________________

六、作文(60分)

23、作文

不知不觉中,我已成为一名高中生。当第一次踏进高中教室的那一刻,一张张陌生的脸庞进入我的视线,我有些欢喜,也有些失落。比起初中生活,高中生活就像一幅神秘的画卷,让人猜不透,看不清,既然选择了高中,便义无返顾、风雨兼程。高中是让我进入大学的阶梯,我的高中生活才刚刚开始。

请把“我的高中生活__________”补充完整,然后以此为标题作文。立意自定,文体自选,诗歌除外,不要套作,不得抄袭,800字左右。

同课章节目录