统编版高中语文必修下册第一单元2.2《红烛》 课件(16张ppt)

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文必修下册第一单元2.2《红烛》 课件(16张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-04-15 22:34:51 | ||

图片预览

文档简介

(共16张PPT)

红烛

闻一多

高中语文统编版 《红烛》课件(共26张)

高中语文统编版 《红烛》课件(共26张)

部编版红烛PPT优秀课件1

部编版红烛PPT优秀课件1

部编版红烛PPT优秀课件1

部编版红烛PPT优秀课件1

导入语:

一诗一文一烟斗,

一个脊梁一声吼,

一画一印一全集,

一代英豪一红烛。

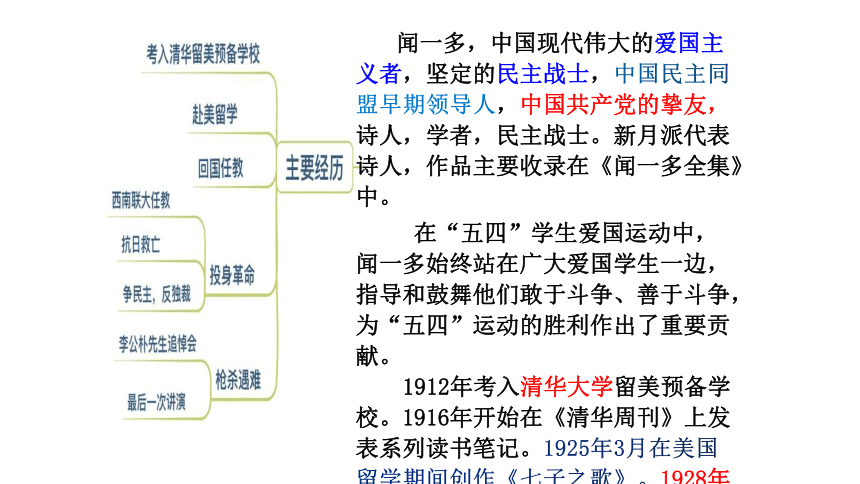

闻一多,中国现代伟大的爱国主义者,坚定的民主战士,中国民主同盟早期领导人,中国共产党的挚友,诗人,学者,民主战士。新月派代表诗人,作品主要收录在《闻一多全集》中。

在“五四”学生爱国运动中,闻一多始终站在广大爱国学生一边,指导和鼓舞他们敢于斗争、善于斗争,为“五四”运动的胜利作出了重要贡献。

1912年考入清华大学留美预备学校。1916年开始在《清华周刊》上发表系列读书笔记。1925年3月在美国留学期间创作《七子之歌》。1928年1月出版第二部诗集《死水》。1932年闻一多离开青岛,回到母校清华大学任中文系教授。1946年7月15日在云南昆明被国民党特务暗杀。

1923年出版第一部诗集《红烛》,把反帝爱国的主题和唯美主义的形式典范地结合在一起。

高中语文统编版 《红烛》课件(共26张)

学习目标

1、诵读诗歌,认识红烛的形象。

2、梳理诗歌的抒情脉络。

3、了解作者表达情感的手法。

4、体悟诗人献身祖国、甘愿自我牺牲的爱国精神。

高中语文统编版 《红烛》课件(共26张)

高中语文统编版 《红烛》课件(共26张)

自主学习

学习任务:

1、走进文本,初读诗歌(自由读)

读准字音、读对节奏、读出感情(你所理解的)

2、边读边思考:

(1)蜡烛有红有白,诗人为何以《红烛》为题

(2)这首诗将唐代诗人李商隐的一句诗“蜡炬成灰泪始干”作为引子,诗歌主体扣住了引子中的哪两个字写红烛 说一下理由

(3)细读探究,梳理诗歌内容和作者的情感脉络,总结红烛的形象特点

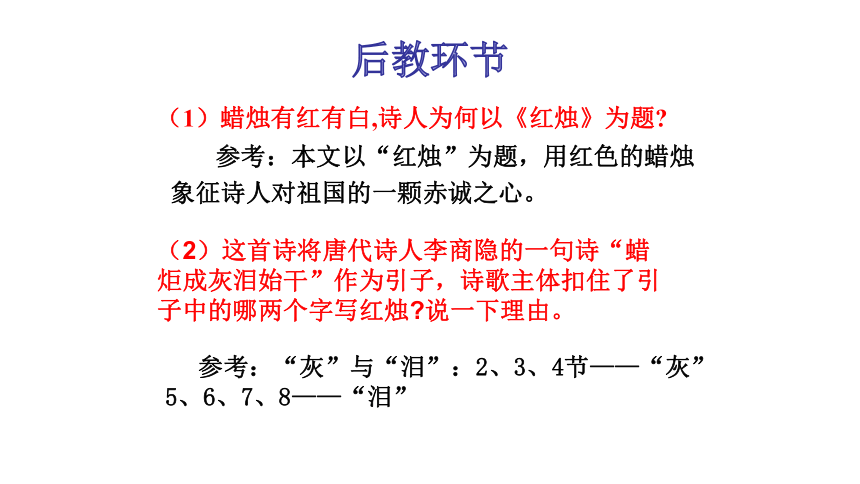

后教环节

(1)蜡烛有红有白,诗人为何以《红烛》为题

(2)这首诗将唐代诗人李商隐的一句诗“蜡炬成灰泪始干”作为引子,诗歌主体扣住了引子中的哪两个字写红烛 说一下理由。

参考:本文以“红烛”为题,用红色的蜡烛象征诗人对祖国的一颗赤诚之心。

参考:“灰”与“泪”:2、3、4节——“灰”

5、6、7、8——“泪”

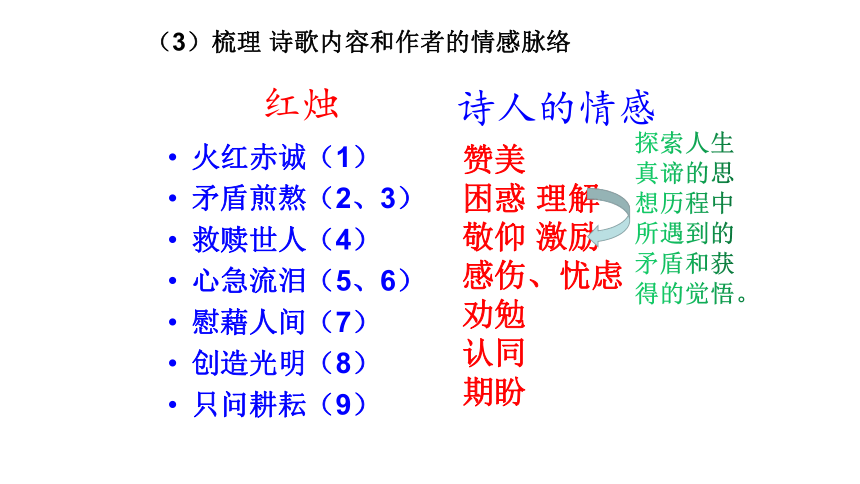

红烛

火红赤诚(1)

矛盾煎熬(2、3)

救赎世人(4)

心急流泪(5、6)

慰藉人间(7)

创造光明(8)

只问耕耘(9)

赞美

困惑 理解

敬仰 激励

感伤、忧虑

劝勉

认同

期盼

诗人的情感

高中语文统编版 《红烛》课件(共26张)

高中语文统编版 《红烛》课件(共26张)

(3)梳理 诗歌内容和作者的情感脉络

探索人生真谛的思想历程中所遇到的矛盾和获得的觉悟。

知人论世,创作背景:

当时,民众深受封建主义、帝国主义思想文化的毒害,如沉睡梦中,尚未觉醒,血性犹存然而麻木不仁,有如身陷囵圄,受着禁锢。诗人认为:自己的职责,就在于从梦中唤醒世人、救治世人的灵魂。使民众觉悟,使民众奋起,使民众热血沸腾,使民众走向光明,从封建主义帝国主义所设置的精神监狱中解放出来。

诗人爱国的赤诚之心是与祖国人民的命运,联系在一起的。

高中语文统编版 《红烛》课件(共26张)

高中语文统编版 《红烛》课件(共26张)

红烛伤心的烛泪

红烛的赤诚

红烛的自我牺牲精神

诗人热爱祖国、热爱人民的赤子之心

为了祖国,不顾个人荣辱,可以自我牺牲

红烛的责任

诗人自勉自励,莫问收获,但问耕耘。

诗人忧国之心。诗人要使痛苦而麻木的世人觉醒。

诗人

红烛

深情表达对祖国的忠诚,对人民的热爱。

红烛之泪,是先生流自心底之忧国热泪;

红烛之光,是先生燃其生命所发之爱国之光。

人与物化,意与境融

主题小结:红烛的精神是献身祖国的精神。红烛以“莫问收获,但问耕耘”为宗旨,唯愿为世人创造光明。

这便是24岁的闻一多用诗歌告诉我们的人生信条——青春年少的我们,应该选择怎样的人生!

托物言志

托物言志,也称寄意于物,用某一物来比拟或象征某种精神、品格、思想、感情等。

鉴赏托物言志作品,要了解“物”与“志向”、“感情”的内在联系,了解物的主要特点与诗人的志向和意愿的相同点和相似点。

比如:诗人闻一多在《红烛》一诗中托物言志,通过赞美红烛精神,表达了自己献身祖国、勇于自我牺牲的爱国主义情怀。

手法总结:咏物诗常见表达技巧

1、“红烛啊”贯穿全诗,这用什么修辞?对全诗有什么作用?

明确:是反复的修辞方法,局部复沓吟咏,形成诗节的排比,使诗歌有了优美的旋律,便于诗人倾诉自己的所见所思所感,给读者带来一咏三叹之感,使诗歌感情浓郁,抒情性强。它是全诗抒情的中心和总纲 。

探究答疑、心得共享:

2、《红烛》一诗,第2节中说“一误再误”,而第3节却说“不误,不误!”前后是否自相矛盾

明确:前后并不自相矛盾。“一误再误”,错怪红烛的语气很强烈,又包含着自作聪明的意味;“不误,不误!”用了反复手法,否定语气更加强烈。一反一正两种回答, 更强烈地表现了认识的根本转变, 由顿悟而对红烛产生了深为敬仰的感情。诗人的思考,实际上反映了那个时代进步青年在探索人生真谛的思想历程中所遇到的矛盾和获得的觉悟。

3、怎样理解“莫问收获,但问耕耘”

明确:第8、9两节的呼唤,一声是同情的呼唤,一声是劝导鼓励的呼唤。“灰心流泪你的果,创造光明你的因。”这样的因果关系是多么不公平、不合理,为着“创造光明”,结果只落得“灰心流泪”,只有做不屈的奉献。诗人劝勉红烛,也是劝勉自己:耕耘者要创造光明,个人的得失荣辱一切在所不计。这正是闻一多人格美的集中体现。他热爱祖国、热爱人民,毫不顾惜个人的得失荣辱,是极其伟大崇高的献身精神。

结束语

早先所知的闻一多先生,并非诗人,而是斗士。这与他的死有关,一副斗士的铁骨,被那最后的演讲承载着,撞击过每一个中国人的心。由此想到了屈子,虽赴死的方式不同,却都感天动地,悲壮激越。有人道:屈子首先是政治家,而后才是诗人,因为政治家使其择死;然而让后人年年端午而祭,则是诗人之死,死的诗意。我想闻先生震撼人心之死,大概亦如此吧。如果说屈子的香荃使之永恒,闻先生的红烛则使斗士不朽!

作业:

“你是一团火,照彻了深渊;指示着青年,失望中抓住自我。你是一团火,照亮了魔鬼;烧毁了自己!遗烬里爆出个新中国!”(朱自清在其追悼会上的发言)

闻一多在那个多灾多难的时代展现了他对祖国对人民的担当。今天我们生活在繁荣富强的新时代,我们的祖国面临着新挑战,新时代的青年有了新的责任,请你创作一首小诗展现你高远的理想。

红烛

闻一多

高中语文统编版 《红烛》课件(共26张)

高中语文统编版 《红烛》课件(共26张)

部编版红烛PPT优秀课件1

部编版红烛PPT优秀课件1

部编版红烛PPT优秀课件1

部编版红烛PPT优秀课件1

导入语:

一诗一文一烟斗,

一个脊梁一声吼,

一画一印一全集,

一代英豪一红烛。

闻一多,中国现代伟大的爱国主义者,坚定的民主战士,中国民主同盟早期领导人,中国共产党的挚友,诗人,学者,民主战士。新月派代表诗人,作品主要收录在《闻一多全集》中。

在“五四”学生爱国运动中,闻一多始终站在广大爱国学生一边,指导和鼓舞他们敢于斗争、善于斗争,为“五四”运动的胜利作出了重要贡献。

1912年考入清华大学留美预备学校。1916年开始在《清华周刊》上发表系列读书笔记。1925年3月在美国留学期间创作《七子之歌》。1928年1月出版第二部诗集《死水》。1932年闻一多离开青岛,回到母校清华大学任中文系教授。1946年7月15日在云南昆明被国民党特务暗杀。

1923年出版第一部诗集《红烛》,把反帝爱国的主题和唯美主义的形式典范地结合在一起。

高中语文统编版 《红烛》课件(共26张)

学习目标

1、诵读诗歌,认识红烛的形象。

2、梳理诗歌的抒情脉络。

3、了解作者表达情感的手法。

4、体悟诗人献身祖国、甘愿自我牺牲的爱国精神。

高中语文统编版 《红烛》课件(共26张)

高中语文统编版 《红烛》课件(共26张)

自主学习

学习任务:

1、走进文本,初读诗歌(自由读)

读准字音、读对节奏、读出感情(你所理解的)

2、边读边思考:

(1)蜡烛有红有白,诗人为何以《红烛》为题

(2)这首诗将唐代诗人李商隐的一句诗“蜡炬成灰泪始干”作为引子,诗歌主体扣住了引子中的哪两个字写红烛 说一下理由

(3)细读探究,梳理诗歌内容和作者的情感脉络,总结红烛的形象特点

后教环节

(1)蜡烛有红有白,诗人为何以《红烛》为题

(2)这首诗将唐代诗人李商隐的一句诗“蜡炬成灰泪始干”作为引子,诗歌主体扣住了引子中的哪两个字写红烛 说一下理由。

参考:本文以“红烛”为题,用红色的蜡烛象征诗人对祖国的一颗赤诚之心。

参考:“灰”与“泪”:2、3、4节——“灰”

5、6、7、8——“泪”

红烛

火红赤诚(1)

矛盾煎熬(2、3)

救赎世人(4)

心急流泪(5、6)

慰藉人间(7)

创造光明(8)

只问耕耘(9)

赞美

困惑 理解

敬仰 激励

感伤、忧虑

劝勉

认同

期盼

诗人的情感

高中语文统编版 《红烛》课件(共26张)

高中语文统编版 《红烛》课件(共26张)

(3)梳理 诗歌内容和作者的情感脉络

探索人生真谛的思想历程中所遇到的矛盾和获得的觉悟。

知人论世,创作背景:

当时,民众深受封建主义、帝国主义思想文化的毒害,如沉睡梦中,尚未觉醒,血性犹存然而麻木不仁,有如身陷囵圄,受着禁锢。诗人认为:自己的职责,就在于从梦中唤醒世人、救治世人的灵魂。使民众觉悟,使民众奋起,使民众热血沸腾,使民众走向光明,从封建主义帝国主义所设置的精神监狱中解放出来。

诗人爱国的赤诚之心是与祖国人民的命运,联系在一起的。

高中语文统编版 《红烛》课件(共26张)

高中语文统编版 《红烛》课件(共26张)

红烛伤心的烛泪

红烛的赤诚

红烛的自我牺牲精神

诗人热爱祖国、热爱人民的赤子之心

为了祖国,不顾个人荣辱,可以自我牺牲

红烛的责任

诗人自勉自励,莫问收获,但问耕耘。

诗人忧国之心。诗人要使痛苦而麻木的世人觉醒。

诗人

红烛

深情表达对祖国的忠诚,对人民的热爱。

红烛之泪,是先生流自心底之忧国热泪;

红烛之光,是先生燃其生命所发之爱国之光。

人与物化,意与境融

主题小结:红烛的精神是献身祖国的精神。红烛以“莫问收获,但问耕耘”为宗旨,唯愿为世人创造光明。

这便是24岁的闻一多用诗歌告诉我们的人生信条——青春年少的我们,应该选择怎样的人生!

托物言志

托物言志,也称寄意于物,用某一物来比拟或象征某种精神、品格、思想、感情等。

鉴赏托物言志作品,要了解“物”与“志向”、“感情”的内在联系,了解物的主要特点与诗人的志向和意愿的相同点和相似点。

比如:诗人闻一多在《红烛》一诗中托物言志,通过赞美红烛精神,表达了自己献身祖国、勇于自我牺牲的爱国主义情怀。

手法总结:咏物诗常见表达技巧

1、“红烛啊”贯穿全诗,这用什么修辞?对全诗有什么作用?

明确:是反复的修辞方法,局部复沓吟咏,形成诗节的排比,使诗歌有了优美的旋律,便于诗人倾诉自己的所见所思所感,给读者带来一咏三叹之感,使诗歌感情浓郁,抒情性强。它是全诗抒情的中心和总纲 。

探究答疑、心得共享:

2、《红烛》一诗,第2节中说“一误再误”,而第3节却说“不误,不误!”前后是否自相矛盾

明确:前后并不自相矛盾。“一误再误”,错怪红烛的语气很强烈,又包含着自作聪明的意味;“不误,不误!”用了反复手法,否定语气更加强烈。一反一正两种回答, 更强烈地表现了认识的根本转变, 由顿悟而对红烛产生了深为敬仰的感情。诗人的思考,实际上反映了那个时代进步青年在探索人生真谛的思想历程中所遇到的矛盾和获得的觉悟。

3、怎样理解“莫问收获,但问耕耘”

明确:第8、9两节的呼唤,一声是同情的呼唤,一声是劝导鼓励的呼唤。“灰心流泪你的果,创造光明你的因。”这样的因果关系是多么不公平、不合理,为着“创造光明”,结果只落得“灰心流泪”,只有做不屈的奉献。诗人劝勉红烛,也是劝勉自己:耕耘者要创造光明,个人的得失荣辱一切在所不计。这正是闻一多人格美的集中体现。他热爱祖国、热爱人民,毫不顾惜个人的得失荣辱,是极其伟大崇高的献身精神。

结束语

早先所知的闻一多先生,并非诗人,而是斗士。这与他的死有关,一副斗士的铁骨,被那最后的演讲承载着,撞击过每一个中国人的心。由此想到了屈子,虽赴死的方式不同,却都感天动地,悲壮激越。有人道:屈子首先是政治家,而后才是诗人,因为政治家使其择死;然而让后人年年端午而祭,则是诗人之死,死的诗意。我想闻先生震撼人心之死,大概亦如此吧。如果说屈子的香荃使之永恒,闻先生的红烛则使斗士不朽!

作业:

“你是一团火,照彻了深渊;指示着青年,失望中抓住自我。你是一团火,照亮了魔鬼;烧毁了自己!遗烬里爆出个新中国!”(朱自清在其追悼会上的发言)

闻一多在那个多灾多难的时代展现了他对祖国对人民的担当。今天我们生活在繁荣富强的新时代,我们的祖国面临着新挑战,新时代的青年有了新的责任,请你创作一首小诗展现你高远的理想。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读