5七律长征 同步练习(含答案解析)

图片预览

文档简介

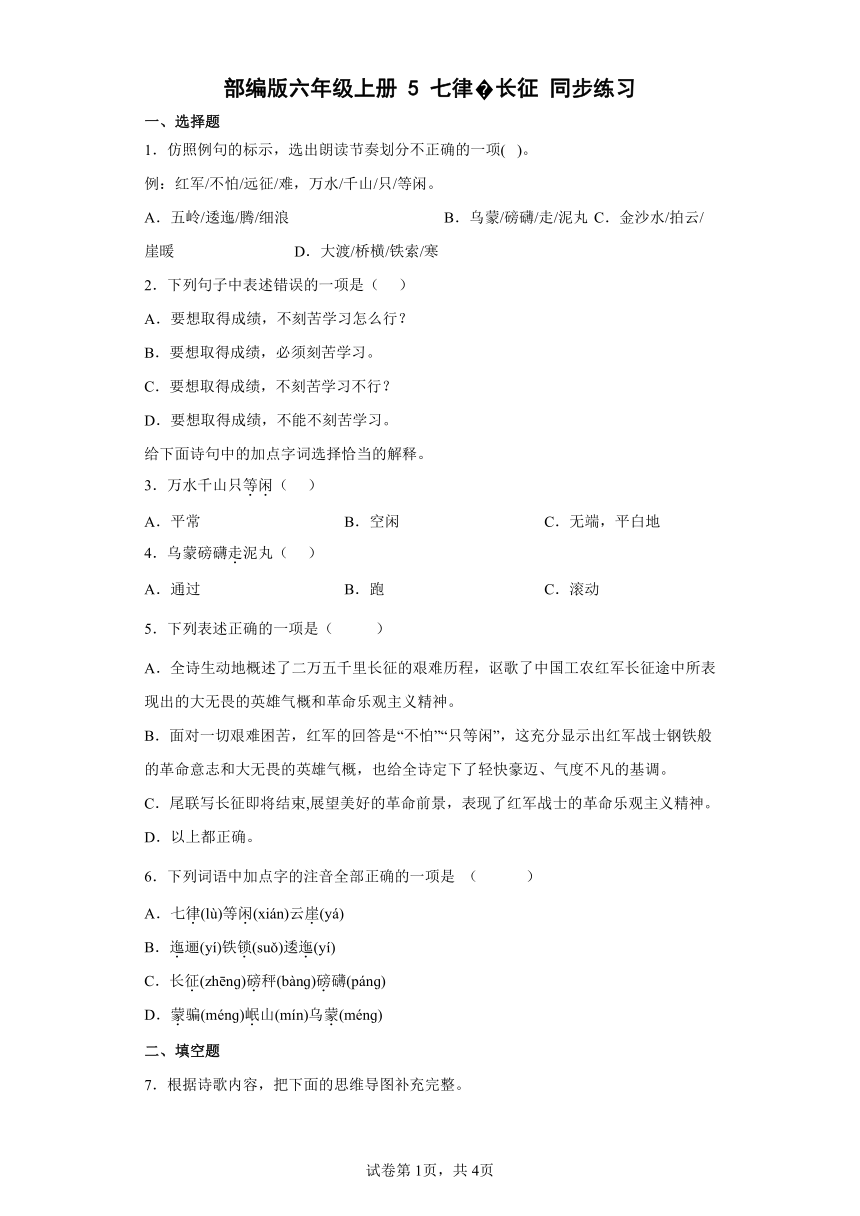

部编版六年级上册 5 七律 长征 同步练习

一、选择题

1.仿照例句的标示,选出朗读节奏划分不正确的一项( )。

例:红军/不怕/远征/难,万水/千山/只/等闲。

A.五岭/逶迤/腾/细浪 B.乌蒙/磅礴/走/泥丸 C.金沙水/拍云/崖暖 D.大渡/桥横/铁索/寒

2.下列句子中表述错误的一项是( )

A.要想取得成绩,不刻苦学习怎么行?

B.要想取得成绩,必须刻苦学习。

C.要想取得成绩,不刻苦学习不行?

D.要想取得成绩,不能不刻苦学习。

给下面诗句中的加点字词选择恰当的解释。

3.万水千山只等闲( )

A.平常 B.空闲 C.无端,平白地

4.乌蒙磅礴走泥丸( )

A.通过 B.跑 C.滚动

5.下列表述正确的一项是( )

A.全诗生动地概述了二万五千里长征的艰难历程,讴歌了中国工农红军长征途中所表现出的大无畏的英雄气概和革命乐观主义精神。

B.面对一切艰难困苦,红军的回答是“不怕”“只等闲”,这充分显示出红军战士钢铁般的革命意志和大无畏的英雄气概,也给全诗定下了轻快豪迈、气度不凡的基调。

C.尾联写长征即将结束,展望美好的革命前景,表现了红军战士的革命乐观主义精神。

D.以上都正确。

6.下列词语中加点字的注音全部正确的一项是 ( )

A.七律(lù)等闲(xián)云崖(yá)

B.迤逦(yí)铁锁(suǒ)逶迤(yí)

C.长征(zhēnɡ)磅秤(bànɡ)磅礴(pánɡ)

D.蒙骗(ménɡ)岷山(mín)乌蒙(ménɡ)

二、填空题

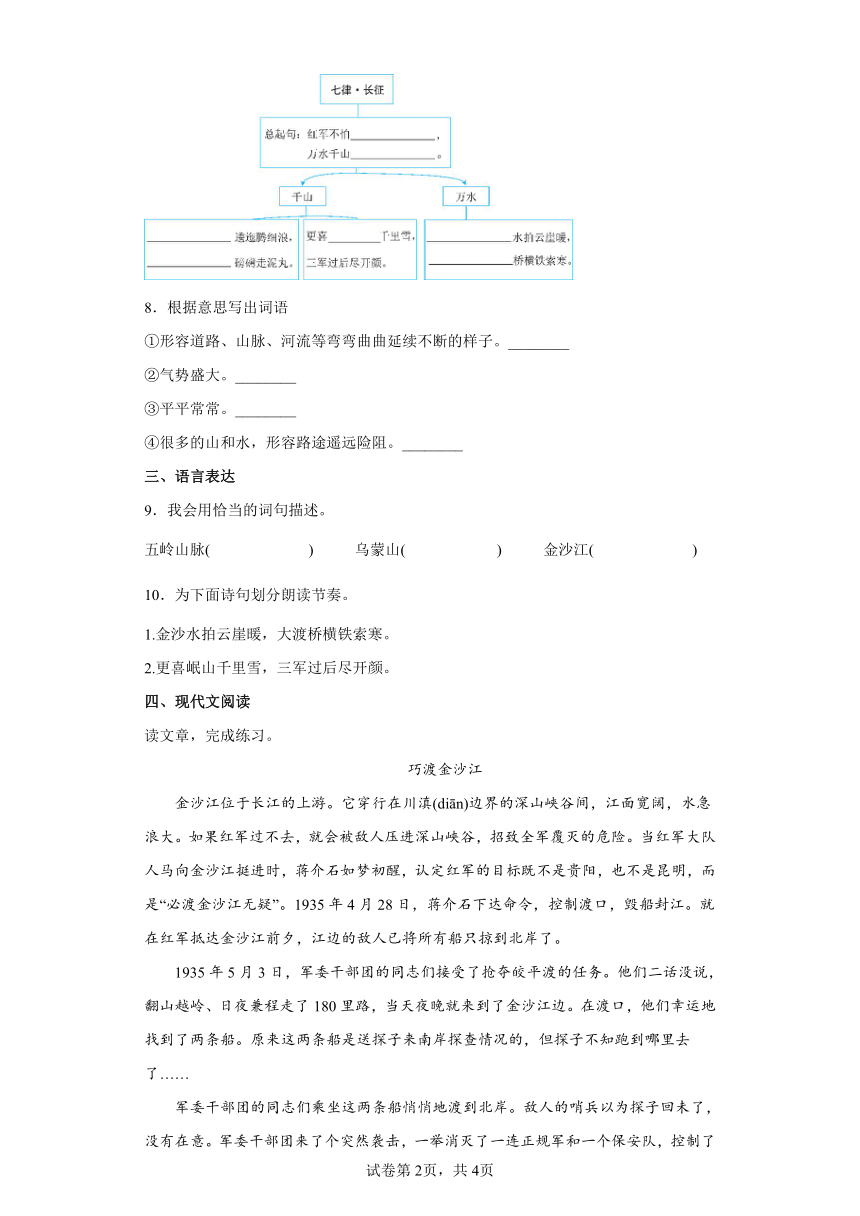

7.根据诗歌内容,把下面的思维导图补充完整。

8.根据意思写出词语

①形容道路、山脉、河流等弯弯曲曲延续不断的样子。________

②气势盛大。________

③平平常常。________

④很多的山和水,形容路途遥远险阻。________

三、语言表达

9.我会用恰当的词句描述。

五岭山脉( ) 乌蒙山( ) 金沙江( )

10.为下面诗句划分朗读节奏。

1.金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。

2.更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

四、现代文阅读

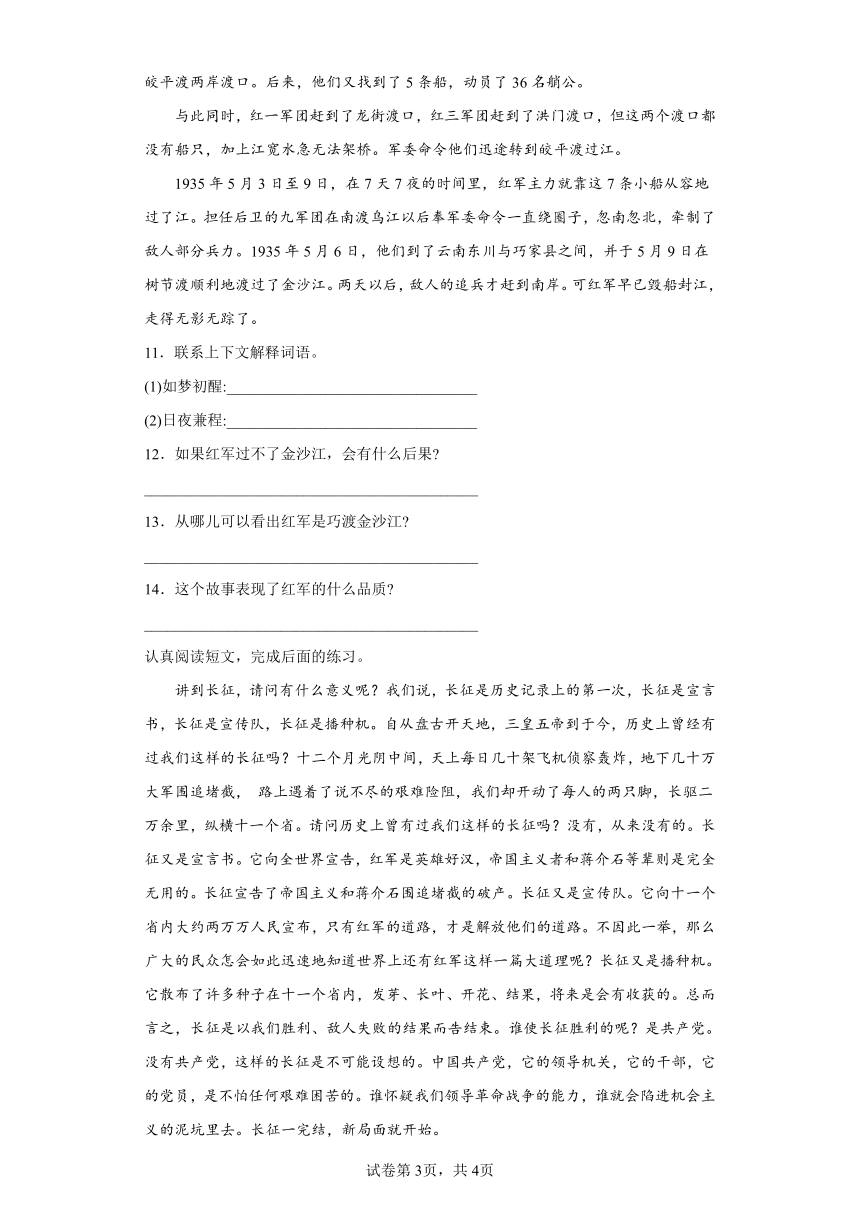

读文章,完成练习。

巧渡金沙江

金沙江位于长江的上游。它穿行在川滇(diān)边界的深山峡谷间,江面宽阔,水急浪大。如果红军过不去,就会被敌人压进深山峡谷,招致全军覆灭的危险。当红军大队人马向金沙江挺进时,蒋介石如梦初醒,认定红军的目标既不是贵阳,也不是昆明,而是“必渡金沙江无疑”。1935年4月28日,蒋介石下达命令,控制渡口,毁船封江。就在红军抵达金沙江前夕,江边的敌人已将所有船只掠到北岸了。

1935年5月3日,军委干部团的同志们接受了抢夺皎平渡的任务。他们二话没说,翻山越岭、日夜兼程走了180里路,当天夜晚就来到了金沙江边。在渡口,他们幸运地找到了两条船。原来这两条船是送探子来南岸探查情况的,但探子不知跑到哪里去了……

军委干部团的同志们乘坐这两条船悄悄地渡到北岸。敌人的哨兵以为探子回未了,没有在意。军委干部团来了个突然袭击,一举消灭了一连正规军和一个保安队,控制了皎平渡两岸渡口。后来,他们又找到了5条船,动员了36名艄公。

与此同时,红一军团赶到了龙街渡口,红三军团赶到了洪门渡口,但这两个渡口都没有船只,加上江宽水急无法架桥。军委命令他们迅途转到皎平渡过江。

1935年5月3日至9日,在7天7夜的时间里,红军主力就靠这7条小船从容地过了江。担任后卫的九军团在南渡乌江以后奉军委命令一直绕圈子,忽南忽北,牵制了敌人部分兵力。1935年5月6日,他们到了云南东川与巧家县之间,并于5月9日在树节渡顺利地渡过了金沙江。两天以后,敌人的追兵才赶到南岸。可红军早已毁船封江,走得无影无踪了。

11.联系上下文解释词语。

(1)如梦初醒:_________________________________

(2)日夜兼程:_________________________________

12.如果红军过不了金沙江,会有什么后果

____________________________________________

13.从哪儿可以看出红军是巧渡金沙江

____________________________________________

14.这个故事表现了红军的什么品质

____________________________________________

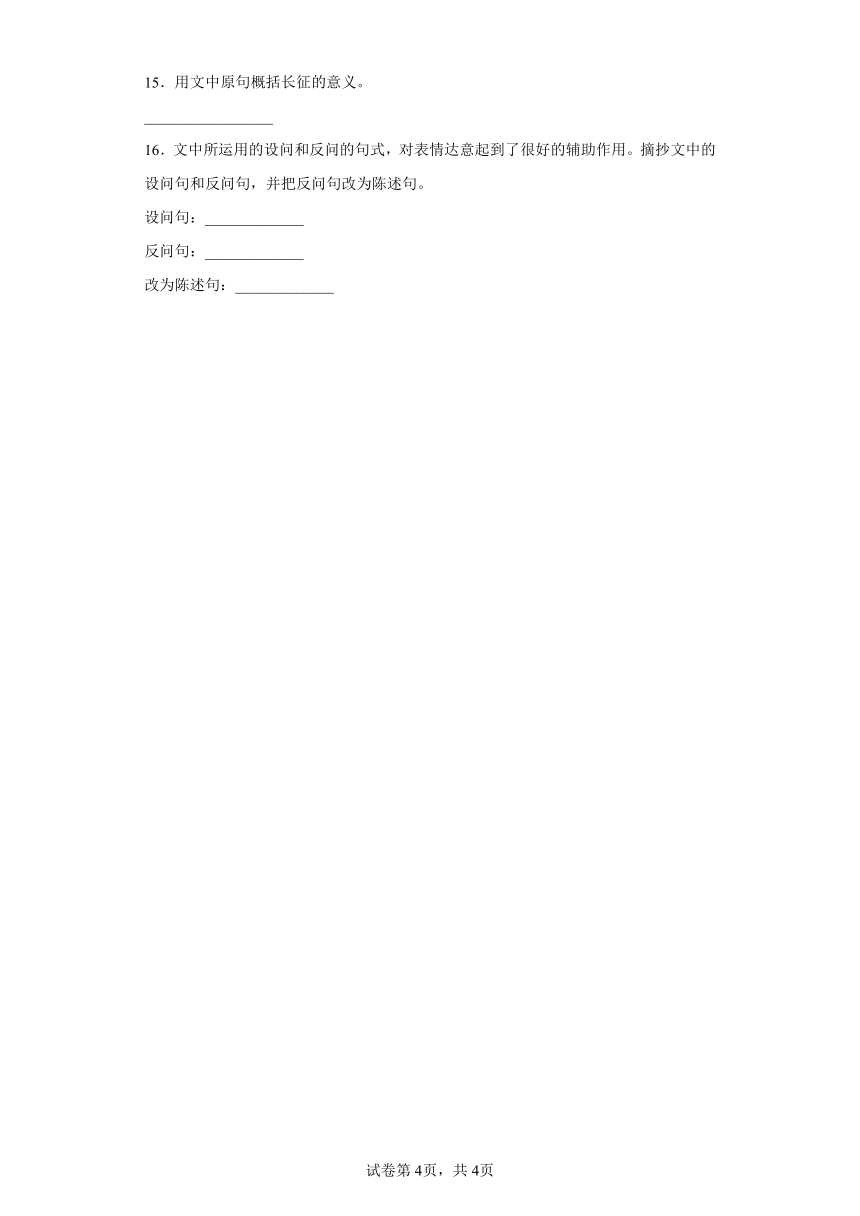

认真阅读短文,完成后面的练习。

讲到长征,请问有什么意义呢?我们说,长征是历史记录上的第一次,长征是宣言书,长征是宣传队,长征是播种机。自从盘古开天地,三皇五帝到于今,历史上曾经有过我们这样的长征吗?十二个月光阴中间,天上每日几十架飞机侦察轰炸,地下几十万大军围追堵截, 路上遇着了说不尽的艰难险阻,我们却开动了每人的两只脚,长驱二万余里,纵横十一个省。请问历史上曾有过我们这样的长征吗?没有,从来没有的。长征又是宣言书。它向全世界宣告,红军是英雄好汉,帝国主义者和蒋介石等辈则是完全无用的。长征宣告了帝国主义和蒋介石围追堵截的破产。长征又是宣传队。它向十一个省内大约两万万人民宣布,只有红军的道路,才是解放他们的道路。不因此一举,那么广大的民众怎会如此迅速地知道世界上还有红军这样一篇大道理呢?长征又是播种机。它散布了许多种子在十一个省内,发芽、长叶、开花、结果,将来是会有收获的。总而言之,长征是以我们胜利、敌人失败的结果而告结束。谁使长征胜利的呢?是共产党。没有共产党,这样的长征是不可能设想的。中国共产党,它的领导机关,它的干部,它的党员,是不怕任何艰难困苦的。谁怀疑我们领导革命战争的能力,谁就会陷进机会主义的泥坑里去。长征一完结,新局面就开始。

15.用文中原句概括长征的意义。

_________________

16.文中所运用的设问和反问的句式,对表情达意起到了很好的辅助作用。摘抄文中的设问句和反问句,并把反问句改为陈述句。

设问句:_____________

反问句:_____________

改为陈述句:_____________

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

【详解】

2.C

【详解】

A:反问句,意思是“要想取得成绩,不刻苦学习不行。”

B:陈述句意思是“要想取得成绩,必须刻苦学习。”

C:反问句,意思是“要想取得成绩,不刻苦学习也行。”

D:双重否定句,意思是“要想取得成绩,不能不刻苦学习。

故答案为: C

3.A

4.C

3.

本题考查字词解释。

在理解诗句的基础上理解词语意思。

万水千山只等闲:把千山万水都看得极为平常。等闲,平常。

4.

本题考查字词解释。

在理解诗句的基础上理解词语意思。

乌蒙磅礴走泥丸:乌蒙山高大雄伟,在红军眼里也不过像在脚下滚过的泥丸。走,滚动。

5.D

【详解】

注意对诗句的理解,《七律·长征》是一首七言律诗,选自《毛泽东诗词集》,这首诗写于1935年10月,当时毛泽东率领中央红军越过岷山,长征即将结束。回顾长征一年来所战胜的无数艰难险阻,他满怀喜悦的战斗豪情。

6.C

【详解】

此题考查学生对生字读音的掌握情况。

A. 七律(lǜ)

B. 迤逦(yǐ lǐ)

D. 蒙骗(mēng piàn)

其中“蒙”“迤”是多音字,注意正确读音的选择。

蒙:

[ mēng ]

1.欺骗:~骗。~哄。~事。欺上~下。

2.昏迷,眼发黑:~头转向。

3.胡乱猜测:瞎~。

[ méng ]

1.没有知识,愚昧:启~。发~。~昧。

2.遮盖起来:~罩。~子。~蔽。

3.受:承~。~难。~尘。~垢。

4.形容雨点细小:~~细雨。

[ měng ]

〔~古族〕a.中国少数民族之一。B.蒙古国的主要民族。

迤:

[ yǐ ]

1.地势斜着延长。

2.〔~逦〕曲折连绵。

3.延伸,向:天安门~东(向东一带)。

[ yí ]

〔逶~〕,形容道路、山脉、河流等弯弯曲曲,延续不绝的样子。

7.远征难

只等闲

五岭 岷山 金沙

乌蒙 大渡

【详解】

本题主要考查对课文的背诵与默写能力。

《七律·长征》全文:红军不怕远征难,万水千山只等闲。五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

8. 逶迤、 磅礴、 等闲、 万水千山

【详解】

此题是根据意思写出相应的词语。这就要求学生在学习课文的过程中熟练掌握词语和意思。单就根据意思写词语来说会有很多近义词,但结合课文内容来分析,词语就锁定在课文中了。①形容道路、山脉、河流等弯弯曲曲延续不断的样子。——逶迤。②气势盛大。——磅礴。③平平常常。——等闲。④很多的山和水,形容路途遥远险阻。——万水千山。

9. 绵延不绝 气势磅礴 水流湍急

【详解】

考查学生运用词句的能力。五岭山脉绵延不绝 乌蒙山气势磅礴 金沙江水流湍急。

答案为:绵延不绝 气势磅礴 水流湍急

10.1.金沙/水拍/云崖暖,大渡/桥横/铁索寒。

2.更喜/岷山/千里雪,三军/过后/尽开颜。

【详解】

考查学生对古诗结构的掌握情况。古诗的自然声律节奏 《诗经》的时代,主导的诗歌形式是四言。古诗逐渐形成了以两个音节(即两个汉字)为一节拍的声律特点。“昔我/往矣,杨柳/依依;今我/来思,雨雪/霏霏”,体现出整齐匀称、琅琅上口的韵律美。二、古诗的意义结构。五七言诗之所以成为古典诗歌主流形式,还与它有着更强的意义表达功能有很大关系。

答案为:1.金沙/水拍/云崖暖,大渡/桥横/铁索寒。2.更喜/岷山/千里雪,三军/过后/尽开颜。

11. 好像刚从梦中醒过来,形容刚刚从糊涂、错误的境地中觉醒过来。 不分白天黑夜,拼命赶路。

12.如果红军过不去,就会被敌人压进深山峡谷,招致全军覆灭的危险。

13.红军利用探子的船只消灭了敌人,控制了皎平渡两岸渡口,使红平主力顺利地渡过了金沙江。

14.表现了红军的机智、勇敢。

11.考查对语句的辨析和理解,在解答时注意联系上下文的内容。如梦初醒:好像刚从梦中醒过来,形容刚刚从糊涂、错误的境地中觉醒过来。日夜兼程:不分白天黑夜,拼命赶路。

12.本难题考查对文章的理解能力。我们可以先到文章中找题干的关键词“如果红军过不去”,接着定位后联系上下文即可找到答案。

13.本题考查对文章的阅读能力和概括能力。浏览文章后半部分,讲的是红军如何度过金沙江,取主舍次即为红军利用探子的船只消灭了敌人,控制了皎平渡两岸渡口,使红平主力顺利地渡过了金沙江。

14.本题考查文章的中心思想。文章的中心思想就是作者的写作目的,作者为什么写这篇文章,作者想通过这篇文章表达什么。作者写红军巧渡金沙江,为了表现了红军的机智、勇敢。

15.长征是历史记录上的第一次,长征是宣言书,长征是宣传队,长征是播种机。

16. 讲到长征,请问有什么意义呢?或:谁使长征胜利的呢? 历史上曾经有过我们这样的长征吗?或:不因此一举,那么广大的民众怎会如此迅速地知道世界上还有红军这样一篇大道理呢? 历史上没有过我们这样的长征。不因此一举,那么广大的民众不会如此迅速地知道世界上还有红军这样一篇大道理。

15.

考查了对短文内容的理解。

在理解短文内容基础上作答,“讲到长征,请问有什么意义呢?我们说,长征是历史记录上的第一次,长征是宣言书,长征是宣传队,长征是播种机。”是本段的中心句,概括了长征的意义:长征是历史记录上的第一次,长征是宣言书,长征是宣传队,长征是播种机。

16.

考查了句式的转换。

设问句、反问句都是无疑而问,都有加强语气的作用。

设问句是自问自答,故设问句有:讲到长征,请问有什么意义呢?或:谁使长征胜利的呢?

反问句答案就在句子中。故反问句有:历史上曾经有过我们这样的长征吗?或:不因此一举,那么广大的民众怎会如此迅速地知道世界上还有红军这样一篇大道理呢?

反问句改陈述句“历史上曾经有过我们这样的长征吗?”一句去掉疑问词“吗”,把“曾经有过”改为“没有过”,“?”变“。”。“不因此一举,那么广大的民众怎会如此迅速地知道世界上还有红军这样一篇大道理呢?”一句去掉疑问词“呢”,“怎会”改为“不会”,“?”变“。”。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、选择题

1.仿照例句的标示,选出朗读节奏划分不正确的一项( )。

例:红军/不怕/远征/难,万水/千山/只/等闲。

A.五岭/逶迤/腾/细浪 B.乌蒙/磅礴/走/泥丸 C.金沙水/拍云/崖暖 D.大渡/桥横/铁索/寒

2.下列句子中表述错误的一项是( )

A.要想取得成绩,不刻苦学习怎么行?

B.要想取得成绩,必须刻苦学习。

C.要想取得成绩,不刻苦学习不行?

D.要想取得成绩,不能不刻苦学习。

给下面诗句中的加点字词选择恰当的解释。

3.万水千山只等闲( )

A.平常 B.空闲 C.无端,平白地

4.乌蒙磅礴走泥丸( )

A.通过 B.跑 C.滚动

5.下列表述正确的一项是( )

A.全诗生动地概述了二万五千里长征的艰难历程,讴歌了中国工农红军长征途中所表现出的大无畏的英雄气概和革命乐观主义精神。

B.面对一切艰难困苦,红军的回答是“不怕”“只等闲”,这充分显示出红军战士钢铁般的革命意志和大无畏的英雄气概,也给全诗定下了轻快豪迈、气度不凡的基调。

C.尾联写长征即将结束,展望美好的革命前景,表现了红军战士的革命乐观主义精神。

D.以上都正确。

6.下列词语中加点字的注音全部正确的一项是 ( )

A.七律(lù)等闲(xián)云崖(yá)

B.迤逦(yí)铁锁(suǒ)逶迤(yí)

C.长征(zhēnɡ)磅秤(bànɡ)磅礴(pánɡ)

D.蒙骗(ménɡ)岷山(mín)乌蒙(ménɡ)

二、填空题

7.根据诗歌内容,把下面的思维导图补充完整。

8.根据意思写出词语

①形容道路、山脉、河流等弯弯曲曲延续不断的样子。________

②气势盛大。________

③平平常常。________

④很多的山和水,形容路途遥远险阻。________

三、语言表达

9.我会用恰当的词句描述。

五岭山脉( ) 乌蒙山( ) 金沙江( )

10.为下面诗句划分朗读节奏。

1.金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。

2.更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

四、现代文阅读

读文章,完成练习。

巧渡金沙江

金沙江位于长江的上游。它穿行在川滇(diān)边界的深山峡谷间,江面宽阔,水急浪大。如果红军过不去,就会被敌人压进深山峡谷,招致全军覆灭的危险。当红军大队人马向金沙江挺进时,蒋介石如梦初醒,认定红军的目标既不是贵阳,也不是昆明,而是“必渡金沙江无疑”。1935年4月28日,蒋介石下达命令,控制渡口,毁船封江。就在红军抵达金沙江前夕,江边的敌人已将所有船只掠到北岸了。

1935年5月3日,军委干部团的同志们接受了抢夺皎平渡的任务。他们二话没说,翻山越岭、日夜兼程走了180里路,当天夜晚就来到了金沙江边。在渡口,他们幸运地找到了两条船。原来这两条船是送探子来南岸探查情况的,但探子不知跑到哪里去了……

军委干部团的同志们乘坐这两条船悄悄地渡到北岸。敌人的哨兵以为探子回未了,没有在意。军委干部团来了个突然袭击,一举消灭了一连正规军和一个保安队,控制了皎平渡两岸渡口。后来,他们又找到了5条船,动员了36名艄公。

与此同时,红一军团赶到了龙街渡口,红三军团赶到了洪门渡口,但这两个渡口都没有船只,加上江宽水急无法架桥。军委命令他们迅途转到皎平渡过江。

1935年5月3日至9日,在7天7夜的时间里,红军主力就靠这7条小船从容地过了江。担任后卫的九军团在南渡乌江以后奉军委命令一直绕圈子,忽南忽北,牵制了敌人部分兵力。1935年5月6日,他们到了云南东川与巧家县之间,并于5月9日在树节渡顺利地渡过了金沙江。两天以后,敌人的追兵才赶到南岸。可红军早已毁船封江,走得无影无踪了。

11.联系上下文解释词语。

(1)如梦初醒:_________________________________

(2)日夜兼程:_________________________________

12.如果红军过不了金沙江,会有什么后果

____________________________________________

13.从哪儿可以看出红军是巧渡金沙江

____________________________________________

14.这个故事表现了红军的什么品质

____________________________________________

认真阅读短文,完成后面的练习。

讲到长征,请问有什么意义呢?我们说,长征是历史记录上的第一次,长征是宣言书,长征是宣传队,长征是播种机。自从盘古开天地,三皇五帝到于今,历史上曾经有过我们这样的长征吗?十二个月光阴中间,天上每日几十架飞机侦察轰炸,地下几十万大军围追堵截, 路上遇着了说不尽的艰难险阻,我们却开动了每人的两只脚,长驱二万余里,纵横十一个省。请问历史上曾有过我们这样的长征吗?没有,从来没有的。长征又是宣言书。它向全世界宣告,红军是英雄好汉,帝国主义者和蒋介石等辈则是完全无用的。长征宣告了帝国主义和蒋介石围追堵截的破产。长征又是宣传队。它向十一个省内大约两万万人民宣布,只有红军的道路,才是解放他们的道路。不因此一举,那么广大的民众怎会如此迅速地知道世界上还有红军这样一篇大道理呢?长征又是播种机。它散布了许多种子在十一个省内,发芽、长叶、开花、结果,将来是会有收获的。总而言之,长征是以我们胜利、敌人失败的结果而告结束。谁使长征胜利的呢?是共产党。没有共产党,这样的长征是不可能设想的。中国共产党,它的领导机关,它的干部,它的党员,是不怕任何艰难困苦的。谁怀疑我们领导革命战争的能力,谁就会陷进机会主义的泥坑里去。长征一完结,新局面就开始。

15.用文中原句概括长征的意义。

_________________

16.文中所运用的设问和反问的句式,对表情达意起到了很好的辅助作用。摘抄文中的设问句和反问句,并把反问句改为陈述句。

设问句:_____________

反问句:_____________

改为陈述句:_____________

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

【详解】

2.C

【详解】

A:反问句,意思是“要想取得成绩,不刻苦学习不行。”

B:陈述句意思是“要想取得成绩,必须刻苦学习。”

C:反问句,意思是“要想取得成绩,不刻苦学习也行。”

D:双重否定句,意思是“要想取得成绩,不能不刻苦学习。

故答案为: C

3.A

4.C

3.

本题考查字词解释。

在理解诗句的基础上理解词语意思。

万水千山只等闲:把千山万水都看得极为平常。等闲,平常。

4.

本题考查字词解释。

在理解诗句的基础上理解词语意思。

乌蒙磅礴走泥丸:乌蒙山高大雄伟,在红军眼里也不过像在脚下滚过的泥丸。走,滚动。

5.D

【详解】

注意对诗句的理解,《七律·长征》是一首七言律诗,选自《毛泽东诗词集》,这首诗写于1935年10月,当时毛泽东率领中央红军越过岷山,长征即将结束。回顾长征一年来所战胜的无数艰难险阻,他满怀喜悦的战斗豪情。

6.C

【详解】

此题考查学生对生字读音的掌握情况。

A. 七律(lǜ)

B. 迤逦(yǐ lǐ)

D. 蒙骗(mēng piàn)

其中“蒙”“迤”是多音字,注意正确读音的选择。

蒙:

[ mēng ]

1.欺骗:~骗。~哄。~事。欺上~下。

2.昏迷,眼发黑:~头转向。

3.胡乱猜测:瞎~。

[ méng ]

1.没有知识,愚昧:启~。发~。~昧。

2.遮盖起来:~罩。~子。~蔽。

3.受:承~。~难。~尘。~垢。

4.形容雨点细小:~~细雨。

[ měng ]

〔~古族〕a.中国少数民族之一。B.蒙古国的主要民族。

迤:

[ yǐ ]

1.地势斜着延长。

2.〔~逦〕曲折连绵。

3.延伸,向:天安门~东(向东一带)。

[ yí ]

〔逶~〕,形容道路、山脉、河流等弯弯曲曲,延续不绝的样子。

7.远征难

只等闲

五岭 岷山 金沙

乌蒙 大渡

【详解】

本题主要考查对课文的背诵与默写能力。

《七律·长征》全文:红军不怕远征难,万水千山只等闲。五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

8. 逶迤、 磅礴、 等闲、 万水千山

【详解】

此题是根据意思写出相应的词语。这就要求学生在学习课文的过程中熟练掌握词语和意思。单就根据意思写词语来说会有很多近义词,但结合课文内容来分析,词语就锁定在课文中了。①形容道路、山脉、河流等弯弯曲曲延续不断的样子。——逶迤。②气势盛大。——磅礴。③平平常常。——等闲。④很多的山和水,形容路途遥远险阻。——万水千山。

9. 绵延不绝 气势磅礴 水流湍急

【详解】

考查学生运用词句的能力。五岭山脉绵延不绝 乌蒙山气势磅礴 金沙江水流湍急。

答案为:绵延不绝 气势磅礴 水流湍急

10.1.金沙/水拍/云崖暖,大渡/桥横/铁索寒。

2.更喜/岷山/千里雪,三军/过后/尽开颜。

【详解】

考查学生对古诗结构的掌握情况。古诗的自然声律节奏 《诗经》的时代,主导的诗歌形式是四言。古诗逐渐形成了以两个音节(即两个汉字)为一节拍的声律特点。“昔我/往矣,杨柳/依依;今我/来思,雨雪/霏霏”,体现出整齐匀称、琅琅上口的韵律美。二、古诗的意义结构。五七言诗之所以成为古典诗歌主流形式,还与它有着更强的意义表达功能有很大关系。

答案为:1.金沙/水拍/云崖暖,大渡/桥横/铁索寒。2.更喜/岷山/千里雪,三军/过后/尽开颜。

11. 好像刚从梦中醒过来,形容刚刚从糊涂、错误的境地中觉醒过来。 不分白天黑夜,拼命赶路。

12.如果红军过不去,就会被敌人压进深山峡谷,招致全军覆灭的危险。

13.红军利用探子的船只消灭了敌人,控制了皎平渡两岸渡口,使红平主力顺利地渡过了金沙江。

14.表现了红军的机智、勇敢。

11.考查对语句的辨析和理解,在解答时注意联系上下文的内容。如梦初醒:好像刚从梦中醒过来,形容刚刚从糊涂、错误的境地中觉醒过来。日夜兼程:不分白天黑夜,拼命赶路。

12.本难题考查对文章的理解能力。我们可以先到文章中找题干的关键词“如果红军过不去”,接着定位后联系上下文即可找到答案。

13.本题考查对文章的阅读能力和概括能力。浏览文章后半部分,讲的是红军如何度过金沙江,取主舍次即为红军利用探子的船只消灭了敌人,控制了皎平渡两岸渡口,使红平主力顺利地渡过了金沙江。

14.本题考查文章的中心思想。文章的中心思想就是作者的写作目的,作者为什么写这篇文章,作者想通过这篇文章表达什么。作者写红军巧渡金沙江,为了表现了红军的机智、勇敢。

15.长征是历史记录上的第一次,长征是宣言书,长征是宣传队,长征是播种机。

16. 讲到长征,请问有什么意义呢?或:谁使长征胜利的呢? 历史上曾经有过我们这样的长征吗?或:不因此一举,那么广大的民众怎会如此迅速地知道世界上还有红军这样一篇大道理呢? 历史上没有过我们这样的长征。不因此一举,那么广大的民众不会如此迅速地知道世界上还有红军这样一篇大道理。

15.

考查了对短文内容的理解。

在理解短文内容基础上作答,“讲到长征,请问有什么意义呢?我们说,长征是历史记录上的第一次,长征是宣言书,长征是宣传队,长征是播种机。”是本段的中心句,概括了长征的意义:长征是历史记录上的第一次,长征是宣言书,长征是宣传队,长征是播种机。

16.

考查了句式的转换。

设问句、反问句都是无疑而问,都有加强语气的作用。

设问句是自问自答,故设问句有:讲到长征,请问有什么意义呢?或:谁使长征胜利的呢?

反问句答案就在句子中。故反问句有:历史上曾经有过我们这样的长征吗?或:不因此一举,那么广大的民众怎会如此迅速地知道世界上还有红军这样一篇大道理呢?

反问句改陈述句“历史上曾经有过我们这样的长征吗?”一句去掉疑问词“吗”,把“曾经有过”改为“没有过”,“?”变“。”。“不因此一举,那么广大的民众怎会如此迅速地知道世界上还有红军这样一篇大道理呢?”一句去掉疑问词“呢”,“怎会”改为“不会”,“?”变“。”。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元

- 1 草原

- 2 丁香结

- 3 古诗词三首

- 4* 花之歌

- 习作:变形记

- 语文园地

- 第二单元

- 5 七律·长征

- 6 狼牙山五壮士

- 7 开国大典

- 8* 灯光

- 口语交际:演讲

- 习作:多彩的活动

- 语文园地

- 第三单元

- 9 竹节人

- 10 宇宙生命之谜

- 11* 故宫博物院

- 1习作:____让生活更美好

- 语文园地

- 第四单元

- 12 桥

- 13 穷人

- 14* 在柏林

- 口语交际:请你支持我

- 习作:笔尖流出的故事

- 语文园地四

- 快乐读书吧:笑与泪,经历与成长

- 第五单元

- 15 夏天里的成长

- 16 盼

- 习作例文

- 习作:围绕中心意思写

- 第六单元

- 17 古诗三首

- 18 只有一个地球

- 19* 青山不老

- 20* 三黑和土地

- 口语交际:意见不同怎么办

- 习作:学写倡议书

- 语文园地

- 第七单元

- 21 文言文二则

- 22 月光曲

- 23* 京剧趣谈

- 口语交际:聊聊书法

- 习作:我的拿手好戏

- 语文园地

- 第八单元

- 24 少年闰土

- 25 好的故事

- 26* 我的伯父鲁迅先生

- 27* 有的人——纪念鲁迅有感

- 习作:有你,真好

- 语文园地