部编版八年级上册第二单元近代化的早期探索与民族危机的加剧 单元练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 部编版八年级上册第二单元近代化的早期探索与民族危机的加剧 单元练习(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-16 10:00:04 | ||

图片预览

文档简介

部编版八年级上册 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

一、选择题

1.洋务运动时李鸿章说:“古今国势,必先富而后能强,尤必富在民生,而国本乃可益固。”下列相关史实能印证这一思想的是

A.江南制造总局制炮厂 B.北洋舰队 C.轮船招商局 D.京师同文馆

2.洋务运动前期提出了“自强”的口号,下列体现洋务派“自强”主张的实践活动是( )

A.创办湖北织布局 B.创办江南制造总局

C.创办开平矿务局 D.创办轮船招商局

3.下图为晚清时期《时事报图画旬报》上刊登的《正阳门城楼》作者在赞叹其雄伟壮丽的同时,更是提及“逮庚子之役,联军入京,城楼遭毁,城墙炮弹之迹,或如蜂窝。”通过该图画我们可以了解和研究的是( )

A.第二次鸦片战争 B.甲午中日战争

C.八国联军侵华战争 D.军阀割据混战

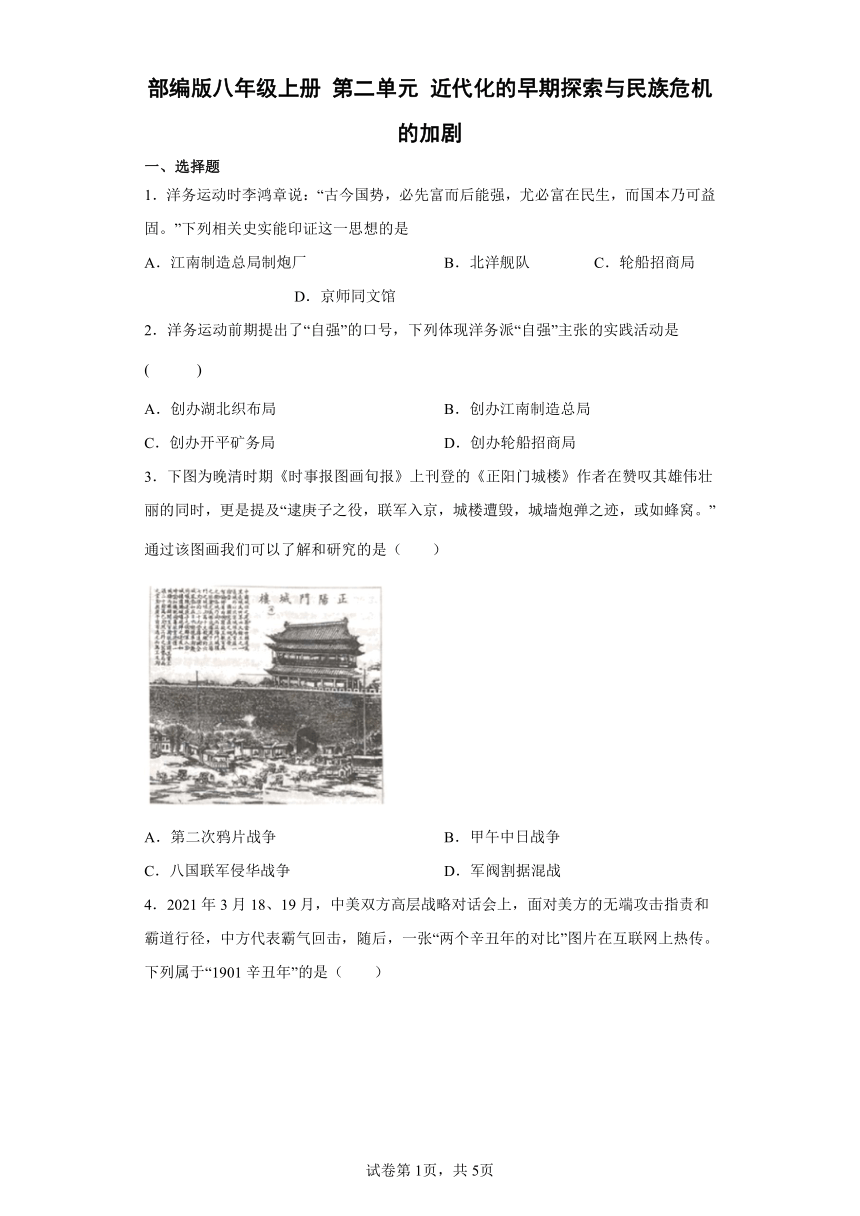

4.2021年3月18、19月,中美双方高层战略对话会上,面对美方的无端攻击指责和霸道行径,中方代表霸气回击,随后,一张“两个辛丑年的对比”图片在互联网上热传。下列属于“1901辛丑年”的是( )

2021辛丑年 1901辛丑年

A.中美签订《望厦条约》 B.八国联军出兵镇压义和团运动

C.美国提出“门户开放”的照会 D.清政府保证严禁人民参加反帝活动

5.“今日和议既成,中外贸易有无交通,购买外洋器物,尤属名正言顺。购成之后,访募覃思之士,智巧之匠,始而演习,继而试造,不过一二年,火轮船必为中外官民通行之物,可以剿发捻,可以勤远略。”材料中“购买外洋器物”的根本目的是:( )

A.维护清朝统治 B.发展军事工业

C.发展民用企业 D.引进西方先进技术

6.《马关条约》中,最能体现外国对华经济侵略的主要方式开始发生转变的条款是( )

A.允许日本在通商口岸开设工厂

B.开放沙市、重庆、苏州、杭州为商埠

C.赔偿给予日本兵费白银2亿两

D.割让辽东半岛、台湾岛及属岛等给日本

7.他在北洋舰队,任致远舰管带。1894年,在黄海海战中与同舰官兵壮烈殉国。他是

A.左宝贵 B.邓世昌 C.关天培 D.石达开

8.有人曾对中国历史上的一场战争发出这样的感慨,“从前我国还只是被西方大国打败过,现在竟被东方小国打败了,现在败得那么惨……..”这里的东方小国是指( )

A.印度 B.日本 C.朝鲜 D.俄国

9.“使馆之围被解除,清廷逃至西安,洋人攻占北京,大获全胜的列强把不平等条约强加于中国。”这段话描述的是某次战争的结果,这次战争是

A.鸦片战争 B.第二次鸦片战争 C.甲午中日战争 D.八国联军侵华战争

10.在这场战争中,李鸿章引以为傲的北洋舰队竟全军覆灭,被迫签订了丧权辱国的《马关条约》,这场战争是

A.第一次鸦片战争 B.第二次鸦片战争

C.甲午中日战争 D.八国联军侵华战争

11.“自强运动的倡导者推动现代规划,主要是为了使国家能够抵御外来侵略、镇压国内动荡,并加强他们自己的权位。”材料描述了自强运动的

A.原因 B.进程 C.目的 D.性质

12.炮舰在条约口岸和水路航运上代表着外国的权利。外国军事力量在中国的增长,后来也促使清朝逐渐采用西方武器装备它的军事力量,并且最后装备汽轮而形成一支海军。引发材料中清朝变化的历史事件是( )

A.鸦片战争 B.第二次鸦片战争

C.甲午中日战争 D.八国联军侵华战争

13.洋务运动中,洋务派的主张是( )

A.变法维新 B.自强求富 C.民主科学 D.扶清灭洋

14.这次战争后,“巨额的赔款严重破坏了中国的社会经济,不仅加剧了清廷财政危机,而且使列强得以控制了清廷除田赋之外的主要财政来源;使馆区的设立,炮台的拆除,军队的驻扎等,使列强进一步强化了对清廷的政治和军事控制。”这次战争是( )

A.鸦片战争 B.第二次鸦片战争

C.甲午中日战争 D.八国联军侵华战争

15.下图是一张历史照片,拍摄的是近代某次战争中,日军在山东荣城登陆并向威海卫进发的历史场景,据此推测,与这张照片相关的历史信息是( )

A.引发了甲午中日战争 B.导致了北洋水师覆没

C.酿成了旅顺屠杀惨案 D.遭到了义和团的阻击

二、综合题

16.中国近代史是一部中华民族屈辱史,也是一部中华民族的抗争史。阅读以下材料,回答相关问题。

材料一:这场战争,自西方人1514年到中国起,是他们积325年窥探之后的一逞。炮声震动了中国,也震撼了亚洲,对于中国人来说,这场战争是一块界碑。它铭刻着中世纪古老的社会在炮口逼迫下赶往近代的最初的一步。……这场战争不仅是英国对中国的胜利,而且是先进的西方对古老东方的胜利。

—陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料二: 清末诗人丘逢甲的《春愁》:“春愁难遣强看山,往事惊心泪欲潸,四百万人同一哭,去年今日割台湾。”材料三:试问中国人对欧洲人的袭击,这次遭到英国人、法国人、德国人、俄国人和日本人等疯狂镇压的暴动,究竟由什么引起的呢?……那些利用传教伪善掩盖掠夺政策的人,中国人难道能不痛恨他们吗?

——列宁《对华战争》

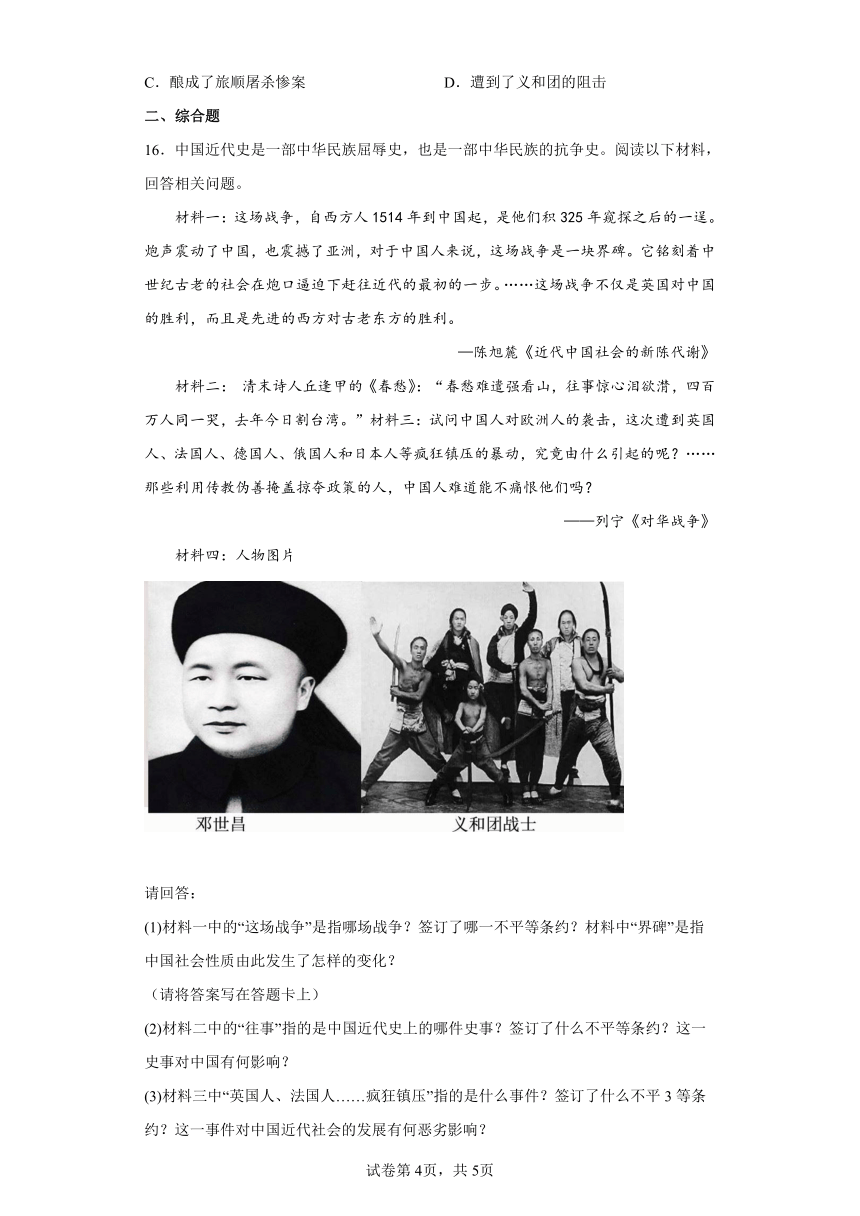

材料四:人物图片

请回答:

(1)材料一中的“这场战争”是指哪场战争?签订了哪一不平等条约?材料中“界碑”是指中国社会性质由此发生了怎样的变化?

(请将答案写在答题卡上)

(2)材料二中的“往事”指的是中国近代史上的哪件史事?签订了什么不平等条约?这一史事对中国有何影响?

(3)材料三中“英国人、法国人……疯狂镇压”指的是什么事件?签订了什么不平3等条约?这一事件对中国近代社会的发展有何恶劣影响?

(4)请分别指出材料四所示历史人物英勇抗击外来侵略的主要事迹。

(5)面对这段历史,你有什么感想?

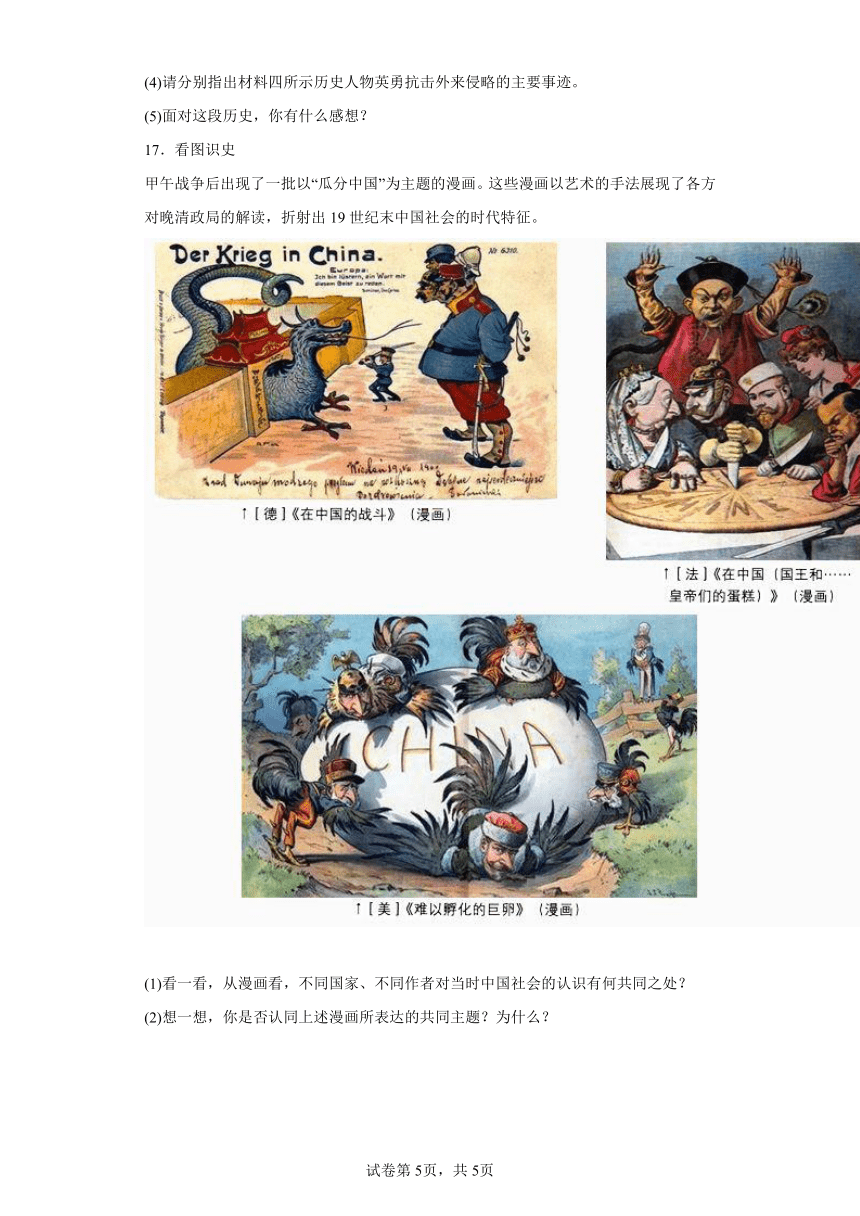

17.看图识史

甲午战争后出现了一批以“瓜分中国”为主题的漫画。这些漫画以艺术的手法展现了各方对晚清政局的解读,折射出19世纪末中国社会的时代特征。

(1)看一看,从漫画看,不同国家、不同作者对当时中国社会的认识有何共同之处?

(2)想一想,你是否认同上述漫画所表达的共同主题?为什么?

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

【详解】

根据材料“必先富而后能强,尤必富在民生,而国本乃可益固”可知,李鸿章主张先富而后强,而且求富必须以民生为本。结合所学可知,洋务运动后期,洋务派以“求富”为口号,创办了一批民用工业,其中有轮船招商局、开平煤矿、湖北织布局等,C项正确;江南制造总局制炮厂属于洋务派创办的军事企业,排除A项;北洋舰队是洋务派创办的近代海军,排除B项;京师同文馆是洋务派创办的新式学堂,排除D项。故选C项。

2.B

【详解】

依据所学知识可知,洋务运动前期以“自强”为口号,创办了近代军事工业,例如江南制造总局,安庆内军械所,B项符合题意;ACD三项都是后期创办的民用企业,不符合题意;故选B。

3.C

【详解】

依据题干信息“逮庚子之役,联军入京,城楼遭毁,城墙炮弹之迹,或如蜂窝”结合所学可知,1900年,英、美、法、俄、德、日、意、奥八国组成的侵略联军,从天津租界出发,向北京进犯,这一年是中国农历庚子年,八国联军侵华的事被中国人称为“庚子之役”、“庚子国难”,故C正确;ABD与题干信息不符,故错误。综上故选C。

4.D

【详解】

根据所学可知“1901年辛丑年”,中国和美英法等帝国主义国家签订了《辛丑条约》,内容包括赔款白银4.5亿两,划定东交民巷为使馆界,清政府保证严禁人民参加反帝活动等,故答案为D;A是1844年签订,排除;B是1900年,排除;C是1899年,排除。

5.A

【详解】

依据题干“可以剿发捻,可以勤远略”等信息和所学知识可知作者代表洋务派官员的观点,主张学习西方科学军事技术,对内可镇压人民反抗,对外可抵制外国侵略,从而维护清朝封建统治,因此维护清朝统治是“购买外洋器物”的根本目的,A正确;发展军事工业、发展民用工业、引进西方先进技术都是购买或制造“外洋器物”的表现,不是根本目的,BCD排除。故选A。

6.A

【详解】

结合所学知识可知,甲午中日战争中国战败,1895年签订中日《马关条约》,割辽东半岛、台湾、澎湖列岛给日本;赔偿日本军费白银二亿两;允许日本在中国开设工厂;增辟通商口岸等。允许日本在中国开设工厂,这项条款便利了外国资本的输出,有利于外国人直接利用中国廉价劳动力和原料,剥削中国人民。选项A符合题意;开放商埠、赔款、割地,都与前期列强侵略的结果相似,BCD不符合题意。故选A。

7.B

【详解】

根据“北洋舰队”、“致远舰管带”、“黄海海战中……殉国”并结合所学可知描述的是邓世昌,故选B;左宝贵在平壤战役中殉国,排除A;关天培在鸦片战争中殉国,石达开是太平天国的将领,排除CD。

8.B

【详解】

材料中的战争是甲午中日战争,中国被东方的日本打败。故B正确;印度不是东方的小国,排除A;朝鲜没有侵略中国,排除C;俄国不属于东方的国家,排除D。故选B。

9.D

【详解】

根据材料“使馆之围被解除,清廷逃至西安,洋人攻占北京,大获全胜的列强把不平等条约强加于中国”结合所学可知,八国联军侵华后,进攻北京,北京陷落后,慈禧太后逃往西安,因此材料内容主要体现的是八国联军侵华,D项正确;根据所学知识可知,鸦片战争时期没有攻占北京,不符合题意,A项错误;第二次鸦片战争时期洋人没有攻占北京,清廷也没有逃往西安,不符合题意,B项错误;根据材料结合所学可知,材料内容体现了八国联军侵华战争,而不是甲午中日战争,C项错误。

10.C

【详解】

结合所学知识可知,1894年日本对华发动甲午中日战争,1895年签订《马关条约》,大大加深了中国的半殖民地化程度,C符合题意;第一次鸦片战争签订《南京条约》,A排除;第二次鸦片战争签订《北京条约》等,B排除;八国联军侵华战争签订《辛丑条约》,D排除。故选择C。

11.C

【详解】

根据题干“自强运动的倡导者推动现代规划,主要是为了使国家能够抵御外来侵略、镇压国内动荡,并加强他们自己的权位。”可以看出洋务运动的目的是抵御外来侵略、镇压国内动荡,巩固清王朝的统治,故材料描述了自强运动的目的,C正确;题干描述的不是洋务运动的原因、进程,排除AB;洋务运动是一场地主阶级的自救运动,排除D。故选C。

12.B

【详解】

据题干信息及所学可知,第二次鸦片战争使清政府面临内忧外患的危机,为维护清朝封建统治,洋务派开展了洋务运动,创办了近代海军。可见引发题干中清政府变化的历史事件是第二次鸦片战争,故B正确。ACD三项所述均不符合题意要求。故选B。

13.B

【详解】

根据所学可知,十九世纪六十年代到九十年代,洋务派进行了洋务运动,他们主张自强求富,中国开始了近代化进程,故B符合题意;维新派主张变法维新,激进派主张民主科学,义和团主张扶清灭洋,故ACD均不符合题意。故选B。

14.D

【详解】

根据“列强得以控制了清廷除田赋之外的主要财政来源;使馆区的设立,炮台的拆除,军队的驻扎等,使列强进一步强化了对清廷的政治和军事控制”等信息并结合所学内容可知,这是《辛丑条约》中的内容,所以这次战争是八国联军侵华战争,《辛丑条约》规定建立使馆界,拆除北京到天津的炮台,D项正确;综上所述可知这次战争是八国联军侵华战争,ABC项与题意不符,排除。故选D项。

15.B

【详解】

据所学知识,1895年初,日本陆军进攻山东威海卫,北洋军舰陷入绝境,北洋水师提督丁汝昌拒绝投降,在援兵无望的情况下,自杀殉国,北洋军舰全军覆没,B项正确;东学党起义的爆发引发了甲午中日战争,A项排除;旅顺大屠杀是在进攻威海卫之情,C项排除;义和团运动是在19世纪末20世纪初,D项排除。故选B项。

【点睛】

16.(1)鸦片战争 ; 《南京条约》;变化:中国开始从封建社会变为半殖民地半封建社会。

(2)甲午中日战争中国战败(答甲午中日战争也可);《马关条约》;

影响:大大加深了中国的半殖民地化程度(或:使外国侵略势力进一步深入中国腹地,大大加深了中国的民族危机)

(3)八国联军侵华战争;《辛丑条约》;影响:使中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊。

(4)邓世昌:在(甲午中日战争)黄海大战中率领致远舰官兵与日军激战,壮烈殉国;义和团战士:抗击八国联军对华侵略,

(5)落后就要挨打;腐败无能的清政府(落后的封建制度)无法战胜正在走上资本主义扩张道路的日本;要使中华民族不再蒙耻,还必须要走富国强军的民族复兴之路。我们必须始终保持高度的忧患意识,居安思危,才能防患未然,才能遏制战争。中国人民具有抗争精神,中华民族不可辱;青少年应以史为鉴,在爱国主义的旗帜下,团结奋斗,振兴中华等。

(1)

根据材料一“炮声震动了中国,也震撼了亚洲,对于中国人来说,这场战争是一块界碑”结合所学可知,英国发动了鸦片战争,战后签定《南京条约》;鸦片战争改变了中国历史发展的进程,中国不再享有完整的主权,中国社会的自然经济遭到破坏。中国由封建社会变为半殖民地半封建社会。

(2)

根据材料二“去年今日割台湾”结合所学知识可知,“往事”指的是甲午中日战争中国战败。甲午中日战争中国战败后,被迫签定《马关条约》。根据所学可知,《马关条约》使外国侵略势力进一步深入腹地,大大加深中国的民族危机。

(3)

根据材料三“这次遭到英国人、法国人、德国人、俄国人和日本人等疯狂镇压的暴动”结合所学可知,这就是1900年的八国联军侵华战争;根据所学知识,八国联军侵华战争中国被迫签订《辛丑条约》。八国联军侵华战争使中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊。

(4)

根据材料四“邓世昌”结合所学可知,邓世昌在(甲午中日战争)黄海大战中率领致远舰官兵与日军激战,壮烈殉国;根据材料四“义和团战士”结合所学知识,义和团战士抗击八国联军对华侵略,

(5)

本问是开放性问题,言之有理即可。如:落后就要挨打;腐败无能的清政府(落后的封建制度)无法战胜正在走上资本主义扩张道路的日本;要使中华民族不再蒙耻,还必须要走富国强军的民族复兴之路。我们必须始终保持高度的忧患意识,居安思危,才能防患未然,才能遏制战争。中国人民具有抗争精神,中华民族不可辱;青少年应以史为鉴,在爱国主义的旗帜下,团结奋斗,振兴中华等。

17.(1)他们都认为尽管清政府无力抵抗列强的侵略,但列强在如何瓜分中国这个问题上也有许多难以调和的矛盾。

(2)认同。列强在中国掀起瓜分的狂潮,划定各自的势力范围,但在一些问题上他们意见不统一,对于他们来说,中国就像一个难以孵化的巨蛋,反映出列强试图改变中国的企望与力不从心的挫折感。

(1)

通过查阅资料可知,《在中国的战斗》反映的是八国联军侵华的史实,面对实力强大的侵略者,代表中国的龙显得弱小不堪一击;《在中国<国王和......皇帝们的蛋糕>》这幅漫画中,中国版图被画成一块大蛋糕,列强们虎视眈眈,准备分食蛋糕,但从他们的表情和手势中可以看出他们在瓜分中国中矛盾重重,互不相让,而清政府官员则无力阻止这种状况的发生;《难以孵化的巨蛋》反映了八国联军虽然在军事上取得胜利,但面对错综复杂的中国问题仍不得要领,列强试图改变中国的企望与力不从心的挫折感形成鲜明的对比。

(2)

认同。根据所学可知,甲午战争后,列强在中国掀起瓜分的狂潮,他们划定各自的势力范围,但在一些问题上他们意见不统一,例如英国、德国、俄国争夺胶州湾,俄国抢占旅顺港等,日本也在伺机下手。对于他们来说,中国这块大蛋糕仿佛都能切下一块,但实际上谁也无法独占中国,中国就像一个难以孵化的巨蛋,列强们对于如何孵化它,无能为力。

【点睛】

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、选择题

1.洋务运动时李鸿章说:“古今国势,必先富而后能强,尤必富在民生,而国本乃可益固。”下列相关史实能印证这一思想的是

A.江南制造总局制炮厂 B.北洋舰队 C.轮船招商局 D.京师同文馆

2.洋务运动前期提出了“自强”的口号,下列体现洋务派“自强”主张的实践活动是( )

A.创办湖北织布局 B.创办江南制造总局

C.创办开平矿务局 D.创办轮船招商局

3.下图为晚清时期《时事报图画旬报》上刊登的《正阳门城楼》作者在赞叹其雄伟壮丽的同时,更是提及“逮庚子之役,联军入京,城楼遭毁,城墙炮弹之迹,或如蜂窝。”通过该图画我们可以了解和研究的是( )

A.第二次鸦片战争 B.甲午中日战争

C.八国联军侵华战争 D.军阀割据混战

4.2021年3月18、19月,中美双方高层战略对话会上,面对美方的无端攻击指责和霸道行径,中方代表霸气回击,随后,一张“两个辛丑年的对比”图片在互联网上热传。下列属于“1901辛丑年”的是( )

2021辛丑年 1901辛丑年

A.中美签订《望厦条约》 B.八国联军出兵镇压义和团运动

C.美国提出“门户开放”的照会 D.清政府保证严禁人民参加反帝活动

5.“今日和议既成,中外贸易有无交通,购买外洋器物,尤属名正言顺。购成之后,访募覃思之士,智巧之匠,始而演习,继而试造,不过一二年,火轮船必为中外官民通行之物,可以剿发捻,可以勤远略。”材料中“购买外洋器物”的根本目的是:( )

A.维护清朝统治 B.发展军事工业

C.发展民用企业 D.引进西方先进技术

6.《马关条约》中,最能体现外国对华经济侵略的主要方式开始发生转变的条款是( )

A.允许日本在通商口岸开设工厂

B.开放沙市、重庆、苏州、杭州为商埠

C.赔偿给予日本兵费白银2亿两

D.割让辽东半岛、台湾岛及属岛等给日本

7.他在北洋舰队,任致远舰管带。1894年,在黄海海战中与同舰官兵壮烈殉国。他是

A.左宝贵 B.邓世昌 C.关天培 D.石达开

8.有人曾对中国历史上的一场战争发出这样的感慨,“从前我国还只是被西方大国打败过,现在竟被东方小国打败了,现在败得那么惨……..”这里的东方小国是指( )

A.印度 B.日本 C.朝鲜 D.俄国

9.“使馆之围被解除,清廷逃至西安,洋人攻占北京,大获全胜的列强把不平等条约强加于中国。”这段话描述的是某次战争的结果,这次战争是

A.鸦片战争 B.第二次鸦片战争 C.甲午中日战争 D.八国联军侵华战争

10.在这场战争中,李鸿章引以为傲的北洋舰队竟全军覆灭,被迫签订了丧权辱国的《马关条约》,这场战争是

A.第一次鸦片战争 B.第二次鸦片战争

C.甲午中日战争 D.八国联军侵华战争

11.“自强运动的倡导者推动现代规划,主要是为了使国家能够抵御外来侵略、镇压国内动荡,并加强他们自己的权位。”材料描述了自强运动的

A.原因 B.进程 C.目的 D.性质

12.炮舰在条约口岸和水路航运上代表着外国的权利。外国军事力量在中国的增长,后来也促使清朝逐渐采用西方武器装备它的军事力量,并且最后装备汽轮而形成一支海军。引发材料中清朝变化的历史事件是( )

A.鸦片战争 B.第二次鸦片战争

C.甲午中日战争 D.八国联军侵华战争

13.洋务运动中,洋务派的主张是( )

A.变法维新 B.自强求富 C.民主科学 D.扶清灭洋

14.这次战争后,“巨额的赔款严重破坏了中国的社会经济,不仅加剧了清廷财政危机,而且使列强得以控制了清廷除田赋之外的主要财政来源;使馆区的设立,炮台的拆除,军队的驻扎等,使列强进一步强化了对清廷的政治和军事控制。”这次战争是( )

A.鸦片战争 B.第二次鸦片战争

C.甲午中日战争 D.八国联军侵华战争

15.下图是一张历史照片,拍摄的是近代某次战争中,日军在山东荣城登陆并向威海卫进发的历史场景,据此推测,与这张照片相关的历史信息是( )

A.引发了甲午中日战争 B.导致了北洋水师覆没

C.酿成了旅顺屠杀惨案 D.遭到了义和团的阻击

二、综合题

16.中国近代史是一部中华民族屈辱史,也是一部中华民族的抗争史。阅读以下材料,回答相关问题。

材料一:这场战争,自西方人1514年到中国起,是他们积325年窥探之后的一逞。炮声震动了中国,也震撼了亚洲,对于中国人来说,这场战争是一块界碑。它铭刻着中世纪古老的社会在炮口逼迫下赶往近代的最初的一步。……这场战争不仅是英国对中国的胜利,而且是先进的西方对古老东方的胜利。

—陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料二: 清末诗人丘逢甲的《春愁》:“春愁难遣强看山,往事惊心泪欲潸,四百万人同一哭,去年今日割台湾。”材料三:试问中国人对欧洲人的袭击,这次遭到英国人、法国人、德国人、俄国人和日本人等疯狂镇压的暴动,究竟由什么引起的呢?……那些利用传教伪善掩盖掠夺政策的人,中国人难道能不痛恨他们吗?

——列宁《对华战争》

材料四:人物图片

请回答:

(1)材料一中的“这场战争”是指哪场战争?签订了哪一不平等条约?材料中“界碑”是指中国社会性质由此发生了怎样的变化?

(请将答案写在答题卡上)

(2)材料二中的“往事”指的是中国近代史上的哪件史事?签订了什么不平等条约?这一史事对中国有何影响?

(3)材料三中“英国人、法国人……疯狂镇压”指的是什么事件?签订了什么不平3等条约?这一事件对中国近代社会的发展有何恶劣影响?

(4)请分别指出材料四所示历史人物英勇抗击外来侵略的主要事迹。

(5)面对这段历史,你有什么感想?

17.看图识史

甲午战争后出现了一批以“瓜分中国”为主题的漫画。这些漫画以艺术的手法展现了各方对晚清政局的解读,折射出19世纪末中国社会的时代特征。

(1)看一看,从漫画看,不同国家、不同作者对当时中国社会的认识有何共同之处?

(2)想一想,你是否认同上述漫画所表达的共同主题?为什么?

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

【详解】

根据材料“必先富而后能强,尤必富在民生,而国本乃可益固”可知,李鸿章主张先富而后强,而且求富必须以民生为本。结合所学可知,洋务运动后期,洋务派以“求富”为口号,创办了一批民用工业,其中有轮船招商局、开平煤矿、湖北织布局等,C项正确;江南制造总局制炮厂属于洋务派创办的军事企业,排除A项;北洋舰队是洋务派创办的近代海军,排除B项;京师同文馆是洋务派创办的新式学堂,排除D项。故选C项。

2.B

【详解】

依据所学知识可知,洋务运动前期以“自强”为口号,创办了近代军事工业,例如江南制造总局,安庆内军械所,B项符合题意;ACD三项都是后期创办的民用企业,不符合题意;故选B。

3.C

【详解】

依据题干信息“逮庚子之役,联军入京,城楼遭毁,城墙炮弹之迹,或如蜂窝”结合所学可知,1900年,英、美、法、俄、德、日、意、奥八国组成的侵略联军,从天津租界出发,向北京进犯,这一年是中国农历庚子年,八国联军侵华的事被中国人称为“庚子之役”、“庚子国难”,故C正确;ABD与题干信息不符,故错误。综上故选C。

4.D

【详解】

根据所学可知“1901年辛丑年”,中国和美英法等帝国主义国家签订了《辛丑条约》,内容包括赔款白银4.5亿两,划定东交民巷为使馆界,清政府保证严禁人民参加反帝活动等,故答案为D;A是1844年签订,排除;B是1900年,排除;C是1899年,排除。

5.A

【详解】

依据题干“可以剿发捻,可以勤远略”等信息和所学知识可知作者代表洋务派官员的观点,主张学习西方科学军事技术,对内可镇压人民反抗,对外可抵制外国侵略,从而维护清朝封建统治,因此维护清朝统治是“购买外洋器物”的根本目的,A正确;发展军事工业、发展民用工业、引进西方先进技术都是购买或制造“外洋器物”的表现,不是根本目的,BCD排除。故选A。

6.A

【详解】

结合所学知识可知,甲午中日战争中国战败,1895年签订中日《马关条约》,割辽东半岛、台湾、澎湖列岛给日本;赔偿日本军费白银二亿两;允许日本在中国开设工厂;增辟通商口岸等。允许日本在中国开设工厂,这项条款便利了外国资本的输出,有利于外国人直接利用中国廉价劳动力和原料,剥削中国人民。选项A符合题意;开放商埠、赔款、割地,都与前期列强侵略的结果相似,BCD不符合题意。故选A。

7.B

【详解】

根据“北洋舰队”、“致远舰管带”、“黄海海战中……殉国”并结合所学可知描述的是邓世昌,故选B;左宝贵在平壤战役中殉国,排除A;关天培在鸦片战争中殉国,石达开是太平天国的将领,排除CD。

8.B

【详解】

材料中的战争是甲午中日战争,中国被东方的日本打败。故B正确;印度不是东方的小国,排除A;朝鲜没有侵略中国,排除C;俄国不属于东方的国家,排除D。故选B。

9.D

【详解】

根据材料“使馆之围被解除,清廷逃至西安,洋人攻占北京,大获全胜的列强把不平等条约强加于中国”结合所学可知,八国联军侵华后,进攻北京,北京陷落后,慈禧太后逃往西安,因此材料内容主要体现的是八国联军侵华,D项正确;根据所学知识可知,鸦片战争时期没有攻占北京,不符合题意,A项错误;第二次鸦片战争时期洋人没有攻占北京,清廷也没有逃往西安,不符合题意,B项错误;根据材料结合所学可知,材料内容体现了八国联军侵华战争,而不是甲午中日战争,C项错误。

10.C

【详解】

结合所学知识可知,1894年日本对华发动甲午中日战争,1895年签订《马关条约》,大大加深了中国的半殖民地化程度,C符合题意;第一次鸦片战争签订《南京条约》,A排除;第二次鸦片战争签订《北京条约》等,B排除;八国联军侵华战争签订《辛丑条约》,D排除。故选择C。

11.C

【详解】

根据题干“自强运动的倡导者推动现代规划,主要是为了使国家能够抵御外来侵略、镇压国内动荡,并加强他们自己的权位。”可以看出洋务运动的目的是抵御外来侵略、镇压国内动荡,巩固清王朝的统治,故材料描述了自强运动的目的,C正确;题干描述的不是洋务运动的原因、进程,排除AB;洋务运动是一场地主阶级的自救运动,排除D。故选C。

12.B

【详解】

据题干信息及所学可知,第二次鸦片战争使清政府面临内忧外患的危机,为维护清朝封建统治,洋务派开展了洋务运动,创办了近代海军。可见引发题干中清政府变化的历史事件是第二次鸦片战争,故B正确。ACD三项所述均不符合题意要求。故选B。

13.B

【详解】

根据所学可知,十九世纪六十年代到九十年代,洋务派进行了洋务运动,他们主张自强求富,中国开始了近代化进程,故B符合题意;维新派主张变法维新,激进派主张民主科学,义和团主张扶清灭洋,故ACD均不符合题意。故选B。

14.D

【详解】

根据“列强得以控制了清廷除田赋之外的主要财政来源;使馆区的设立,炮台的拆除,军队的驻扎等,使列强进一步强化了对清廷的政治和军事控制”等信息并结合所学内容可知,这是《辛丑条约》中的内容,所以这次战争是八国联军侵华战争,《辛丑条约》规定建立使馆界,拆除北京到天津的炮台,D项正确;综上所述可知这次战争是八国联军侵华战争,ABC项与题意不符,排除。故选D项。

15.B

【详解】

据所学知识,1895年初,日本陆军进攻山东威海卫,北洋军舰陷入绝境,北洋水师提督丁汝昌拒绝投降,在援兵无望的情况下,自杀殉国,北洋军舰全军覆没,B项正确;东学党起义的爆发引发了甲午中日战争,A项排除;旅顺大屠杀是在进攻威海卫之情,C项排除;义和团运动是在19世纪末20世纪初,D项排除。故选B项。

【点睛】

16.(1)鸦片战争 ; 《南京条约》;变化:中国开始从封建社会变为半殖民地半封建社会。

(2)甲午中日战争中国战败(答甲午中日战争也可);《马关条约》;

影响:大大加深了中国的半殖民地化程度(或:使外国侵略势力进一步深入中国腹地,大大加深了中国的民族危机)

(3)八国联军侵华战争;《辛丑条约》;影响:使中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊。

(4)邓世昌:在(甲午中日战争)黄海大战中率领致远舰官兵与日军激战,壮烈殉国;义和团战士:抗击八国联军对华侵略,

(5)落后就要挨打;腐败无能的清政府(落后的封建制度)无法战胜正在走上资本主义扩张道路的日本;要使中华民族不再蒙耻,还必须要走富国强军的民族复兴之路。我们必须始终保持高度的忧患意识,居安思危,才能防患未然,才能遏制战争。中国人民具有抗争精神,中华民族不可辱;青少年应以史为鉴,在爱国主义的旗帜下,团结奋斗,振兴中华等。

(1)

根据材料一“炮声震动了中国,也震撼了亚洲,对于中国人来说,这场战争是一块界碑”结合所学可知,英国发动了鸦片战争,战后签定《南京条约》;鸦片战争改变了中国历史发展的进程,中国不再享有完整的主权,中国社会的自然经济遭到破坏。中国由封建社会变为半殖民地半封建社会。

(2)

根据材料二“去年今日割台湾”结合所学知识可知,“往事”指的是甲午中日战争中国战败。甲午中日战争中国战败后,被迫签定《马关条约》。根据所学可知,《马关条约》使外国侵略势力进一步深入腹地,大大加深中国的民族危机。

(3)

根据材料三“这次遭到英国人、法国人、德国人、俄国人和日本人等疯狂镇压的暴动”结合所学可知,这就是1900年的八国联军侵华战争;根据所学知识,八国联军侵华战争中国被迫签订《辛丑条约》。八国联军侵华战争使中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊。

(4)

根据材料四“邓世昌”结合所学可知,邓世昌在(甲午中日战争)黄海大战中率领致远舰官兵与日军激战,壮烈殉国;根据材料四“义和团战士”结合所学知识,义和团战士抗击八国联军对华侵略,

(5)

本问是开放性问题,言之有理即可。如:落后就要挨打;腐败无能的清政府(落后的封建制度)无法战胜正在走上资本主义扩张道路的日本;要使中华民族不再蒙耻,还必须要走富国强军的民族复兴之路。我们必须始终保持高度的忧患意识,居安思危,才能防患未然,才能遏制战争。中国人民具有抗争精神,中华民族不可辱;青少年应以史为鉴,在爱国主义的旗帜下,团结奋斗,振兴中华等。

17.(1)他们都认为尽管清政府无力抵抗列强的侵略,但列强在如何瓜分中国这个问题上也有许多难以调和的矛盾。

(2)认同。列强在中国掀起瓜分的狂潮,划定各自的势力范围,但在一些问题上他们意见不统一,对于他们来说,中国就像一个难以孵化的巨蛋,反映出列强试图改变中国的企望与力不从心的挫折感。

(1)

通过查阅资料可知,《在中国的战斗》反映的是八国联军侵华的史实,面对实力强大的侵略者,代表中国的龙显得弱小不堪一击;《在中国<国王和......皇帝们的蛋糕>》这幅漫画中,中国版图被画成一块大蛋糕,列强们虎视眈眈,准备分食蛋糕,但从他们的表情和手势中可以看出他们在瓜分中国中矛盾重重,互不相让,而清政府官员则无力阻止这种状况的发生;《难以孵化的巨蛋》反映了八国联军虽然在军事上取得胜利,但面对错综复杂的中国问题仍不得要领,列强试图改变中国的企望与力不从心的挫折感形成鲜明的对比。

(2)

认同。根据所学可知,甲午战争后,列强在中国掀起瓜分的狂潮,他们划定各自的势力范围,但在一些问题上他们意见不统一,例如英国、德国、俄国争夺胶州湾,俄国抢占旅顺港等,日本也在伺机下手。对于他们来说,中国这块大蛋糕仿佛都能切下一块,但实际上谁也无法独占中国,中国就像一个难以孵化的巨蛋,列强们对于如何孵化它,无能为力。

【点睛】

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹