部编版七年级下册第17课明朝的灭亡 同步练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 部编版七年级下册第17课明朝的灭亡 同步练习(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 80.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-16 22:23:27 | ||

图片预览

文档简介

部编版七年级下册 第17课 明朝的灭亡 同步练习

一、选择题

1.1999年12月 20日中国政府恢复对澳门行使主权。澳门历史城区于2005年7月15日正式成为联合国世界文化遗产。澳门曾经被哪一个殖民国家占据 ( )

A.意大利 B.葡萄牙 C.西班牙 D.法兰西

2.闯王李自成提出“ ”的口号,得到广大农民的拥护,起义队伍迅速发展壮大。( )

A.尊孔崇儒 B.均田免粮 C.尊王攘夷 D.均田免赋

3.“杀牛羊,备酒浆,开了城门迎闯王,闯王来时不纳粮。”材料反映了中国古代哪次农民起义( )

A.隋末农民起义 B.唐末黄巢起义

C.元末农民起义 D.明末李自成起义

4.“杀牛羊,备酒浆,开了城门迎闯王,闯王来了不纳粮。”“朝求升,暮求合,进来贫汉难存活。早早开门拜闯王,管教大小都欢悦。”从以上歌谣中得出的信息是( )

A.该起义军的领导是黄巢 B.唐末人民生活困苦

C.严明的军纪得到人民的拥护 D.免粮的口号深得民心

5.“土地和赋税”问题是历代农民普遍关注的问题。那么,“均田免粮”口号是在下列哪次农民起义中提出的( )

A.李自成农民起义 B.隋末农民大起义

C.元末农民大起义 D.黄巢起义

6.驻守山海关,明朝灭亡后降清,并引清军入关的明朝将领是( )

A.吴三桂 B.魏忠贤 C.李自成 D.戚继光

7.1636年,改国号为清的皇帝是

A.努尔哈赤 B.皇太极 C.朱元璋 D.李世民

8.“数点梅花亡国泪,二分明月故臣心”所盛赞的历史时间是

A.鉴真东渡日本 B.夫差修筑邗城 C.隋炀帝开凿大运河 D.史可法坚守扬州

9.明末农民起义可以说是“天灾人祸”共同作用的结果。其中的“人祸”是指

①政治腐败②财政危机③陕北大旱④加派赋税

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

10.明朝建于1368年,亡于1644年,传十六帝,统治长达276年。在历史上,标志着大明王朝统治被推翻的历史事件是

A.努尔哈赤统一女真各部 B.皇太极改国号为清

C.吴三桂降清,引清军入关 D.李自成率军攻占北京

11.土地和赋税是农民普遍关注的问题。“均田免赋”口号是下列哪次农民起义中提出的

A.陈胜、吴广起义 B.黄巾起义 C.李自成起义 D.黄巢起义

12.下列朝代,其都城曾在北京的是( )

①南宋②唐朝③元朝④清朝⑤明朝

A.①②③ B.②③④ C.③④⑤ D.①②③④⑤

13.李自成领导的农民起义军所到之处,得到广大人民的热烈欢迎和拥护。其主要原因是

A.李自成作战英勇,领导有方 B.农民觉悟高拥护起义军

C.陕西北部一带连年自然灾害 D.“均田免赋”口号的提出

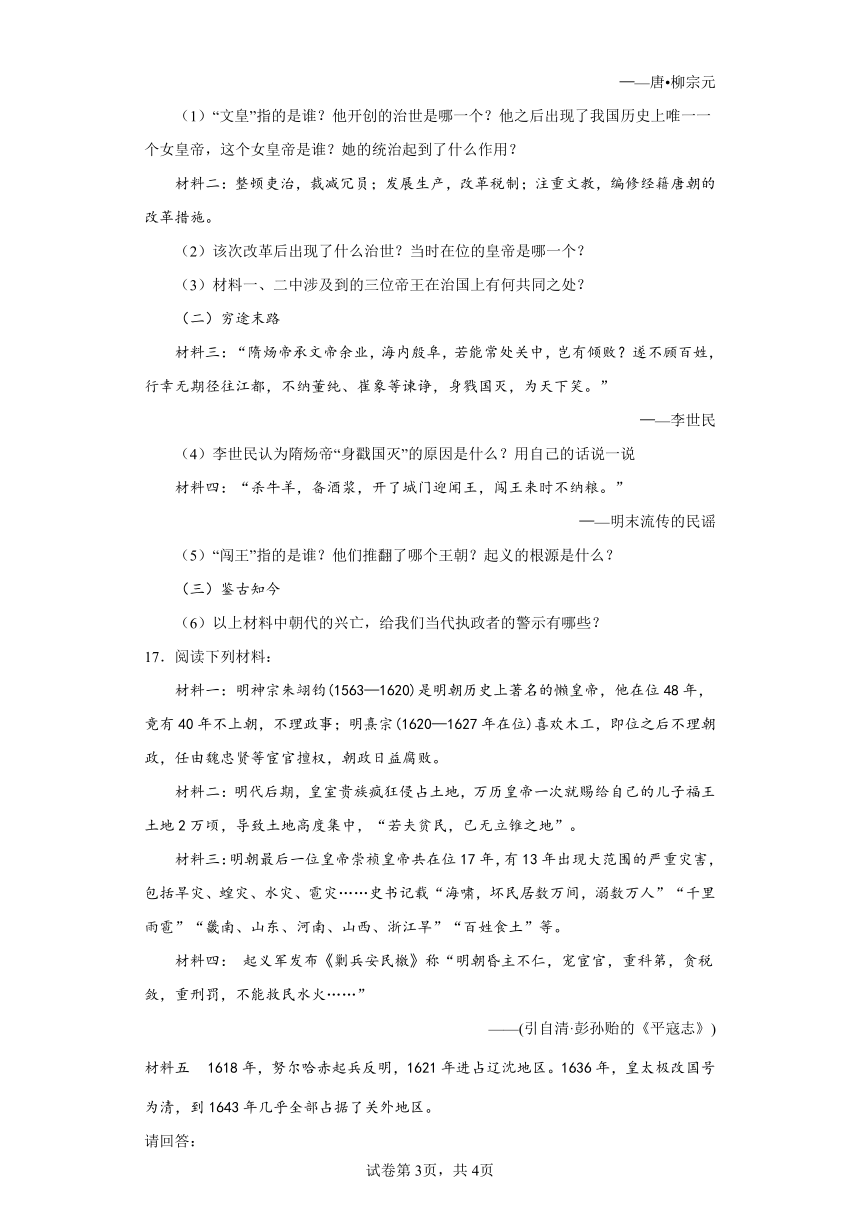

14.下面是某同学制作的某次农民起义的学习卡片。该农民起义发生在

学习卡片 提出口号:均田免赋 建立政权:大顺

A.隋朝末年 B.唐朝末年 C.元朝末年 D.明朝末年

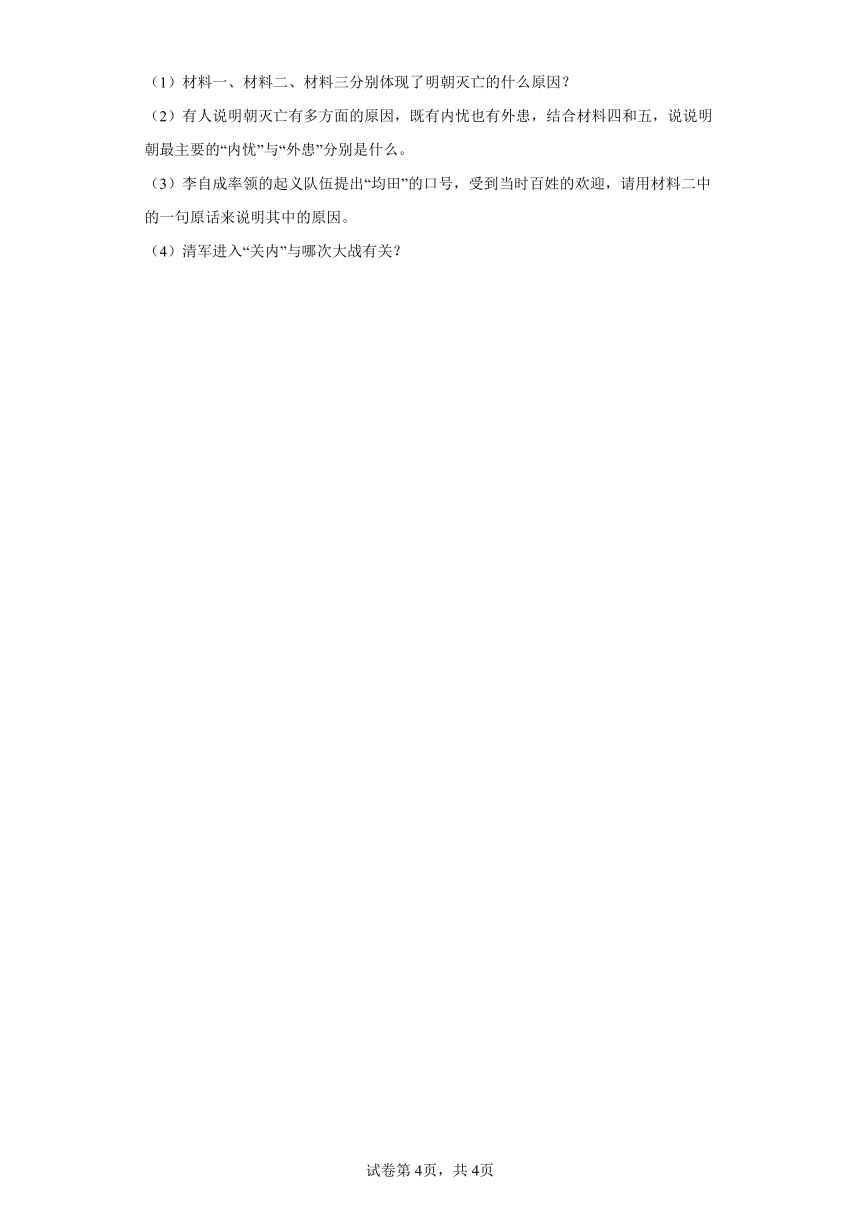

15.下图是小明制作的学习卡片请你在图中补上小明遗漏的①、②内容,分别为

A.努尔哈赤,皇太极 B.铁木真,忽必烈 C.阿骨打,阿保机 D.康熙、乾隆

二、综合题

16.学习中国古代史不难发现每个王朝都会经历由盛而衰的一个过程,而下一朝统治者又会吸取他的教训,进一步加强王权。回顾历史我们不光有兴叹,还要以史为鉴,借古知今。阅读材料回答问题。

(一)王朝盛世

材料一:“文皇南面坐,夷狄干群趋……来献号天可汗,以覆我国都。”

——唐 柳宗元

(1)“文皇”指的是谁?他开创的治世是哪一个?他之后出现了我国历史上唯一一个女皇帝,这个女皇帝是谁?她的统治起到了什么作用?

材料二:整顿吏治,裁减冗员;发展生产,改革税制;注重文教,编修经籍唐朝的改革措施。

(2)该次改革后出现了什么治世?当时在位的皇帝是哪一个?

(3)材料一、二中涉及到的三位帝王在治国上有何共同之处?

(二)穷途末路

材料三:“隋炀帝承文帝余业,海内殷阜,若能常处关中,岂有倾败?遂不顾百姓,行幸无期径往江都,不纳董纯、崔象等谏诤,身戮国灭,为天下笑。”

——李世民

(4)李世民认为隋炀帝“身戳国灭”的原因是什么?用自己的话说一说

材料四:“杀牛羊,备酒浆,开了城门迎闻王,闯王来时不纳粮。”

——明末流传的民谣

(5)“闯王”指的是谁?他们推翻了哪个王朝?起义的根源是什么?

(三)鉴古知今

(6)以上材料中朝代的兴亡,给我们当代执政者的警示有哪些?

17.阅读下列材料:

材料一:明神宗朱翊钧(1563—1620)是明朝历史上著名的懒皇帝,他在位48年,竟有40年不上朝,不理政事;明熹宗(1620—1627年在位)喜欢木工,即位之后不理朝政,任由魏忠贤等宦官擅权,朝政日益腐败。

材料二:明代后期,皇室贵族疯狂侵占土地,万历皇帝一次就赐给自己的儿子福王土地2万顷,导致土地高度集中,“若夫贫民,已无立锥之地”。

材料三:明朝最后一位皇帝崇祯皇帝共在位17年,有13年出现大范围的严重灾害,包括旱灾、蝗灾、水灾、雹灾……史书记载“海啸,坏民居数万间,溺数万人”“千里雨雹”“畿南、山东、河南、山西、浙江旱”“百姓食土”等。

材料四: 起义军发布《剿兵安民檄》称“明朝昏主不仁,宠宦官,重科第,贪税敛,重刑罚,不能救民水火……”

——(引自清·彭孙贻的《平寇志》)

材料五 1618年,努尔哈赤起兵反明,1621年进占辽沈地区。1636年,皇太极改国号为清,到1643年几乎全部占据了关外地区。

请回答:

(1)材料一、材料二、材料三分别体现了明朝灭亡的什么原因?

(2)有人说明朝灭亡有多方面的原因,既有内忧也有外患,结合材料四和五,说说明朝最主要的“内忧”与“外患”分别是什么。

(3)李自成率领的起义队伍提出“均田”的口号,受到当时百姓的欢迎,请用材料二中的一句原话来说明其中的原因。

(4)清军进入“关内”与哪次大战有关?

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【详解】

明朝中期,一些欧洲殖民者,相继到我国沿海地区进行侵略活动。1553年,葡萄牙殖民者攫取我国广东澳门的居住权,B项正确;综合上述分析可排除ACD项。故选B项。

2.D

【详解】

明末,李自成率领起义军进入中原后,提出“均田免赋”的口号,队伍很快发展到100多万元,故排除B,D符合题意;东汉大儒董仲舒提出“尊孔崇儒”,春秋时期齐桓公打着“尊王攘夷"的旗号为争霸服务,排除AC。故选B。

3.D

【详解】

根据材料“杀牛羊,备酒浆,开了城门迎闯王,闯王来时不纳粮”结合所学知识可知,“闯王”指的是李自成。他率领的农民起义军进入中原后,提出了“均田免赋”的口号,得到了广大农民的热烈拥护。他还规定了严明的军纪,不许妄杀一人,不得侵占民房,严禁抢掠,还向贫苦民众发钱粮。D项正确;隋末农民起义、黄巢起义和元末农民起义的领导人都不称“闯王”,排除ABC项。故选D项。

4.D

【详解】

根据材料“……开了城门迎闯王,闯王来了不纳粮……早早开门拜闯王,管教大小都欢悦”,并结合所学可知,材料中的“闯王”指的是明末农民起义领袖李自成。李自成领导的农民起义提出了“均田免粮”的口号,获得了人民的广泛拥护,故D项正确;黄巢是唐末农民起义的领袖,排除A项;材料体现的是明朝历史,与唐朝无关,排除B项;材料未涉及军纪严明,排除C项。

5.A

【详解】

明末李自成农民军提出“均田免粮”的口号,即把土地分给农民、取消封建赋役剥削,深得民心,最终推翻了明王朝,A项正确;隋末农民大起义、元末农民大起义、唐末黄巢起义并没有提出这一口号,排除BCD项。故选A项。

6.A

【详解】

根据所学知识,明朝灭亡以后,正当李自成力图推进全国统一的时候,驻守山海关的明军将领吴三桂降清,引清兵入关,A项正确;魏忠贤是明朝末期宦官,明熹宗时期,出任司礼秉笔太监,极受宠信,被称为“九千九百岁”,排除B项;李自成是明末农民起义领袖,排除C项;戚继光是著名的抗倭英雄,排除D项。故选A项。

7.B

【详解】

依据课本所学可知,1636年,皇太极在盛京称帝,改国号为清,皇太极就是清太宗,随后,清太宗对明朝加强攻势,1644年,清军入关,迁都北京,逐步建立起对全国的统治,B项正确;努尔哈赤是迁都沈阳的人,排除A项;朱元璋建立明朝,排除C项;李世民是唐朝的皇帝,排除D项。故选B项。

8.D

【详解】

根据材料“数点梅花亡国泪,二分明月故臣心”结合所学知识可知,这是清代诗人撰写的楹联,赞扬的是明末清初史可法 率领孤军坚守扬州的历史事迹,D项正确;鉴真东渡发生在唐朝时期,排除A项;公元前486年,吴王夫差筑邗城、挖邗沟,与题目不符,排除B项;大运河开凿有利于南北交通,排除C项。故选D项。

9.B

【详解】

据所学可知“人祸”是指由于人为的原因而造成的灾难,而政治腐败是人为因素造成,故①正确;明朝时期郑和七次下西洋,导致明朝国力衰弱,是明朝财政危机的原因之一,②正确;陕北大旱是自然灾害,③排除;加派赋税是政府因素,也是人为因素,④正确;B项正确;排除A 、C、D 项。故选B项。

10.D

【详解】

根据所学可知,1644年4月,李自成率领起义军占领北京城,推翻了明朝统治,D项正确;努尔哈赤1616年统一女真各部,建立政权; 皇太极1616年改国号为清,以上均与满清的兴起有关,排除AB项;“吴三桂降清,引清军入关”是在明朝灭亡后,排除C项。故选D项。

11.C

【详解】

结合所学知识可知,“均田免赋”是李自成起义的口号,C项正确;陈胜、吴广起义的口号是“王侯将相宁有种乎”,A项排除;黄巾起义的口号是“苍天已死,黄天当立,岁在甲子,天下大吉”,B项排除;黄巢起义的口号是“天补均平”,D项排除。故选C。

12.C

【详解】

根据所学知识,元朝的都城大都,现在的北京,③符合题意,清朝统治者进入北京后,以北京为都城,④符合题意,明朝的都城应天府,现在的南京,后来迁都到北京,⑤不符合题意,综上所述③④⑤符合题意,C项正确;南宋的都城是临安,现在的杭州,①不符合题意,排除A项;唐朝的都城长安,②不符合题意,排除BD项。故选C项。

13.D

【详解】

根据所学知识可知,“均田免赋”是中国明末李自成农民起义的口号,起义军针对明末土地高度集中和赋役空前苛重,提出“均田免赋”的口号,表达了广大贫苦农民要求获得土地,反对封建剥削的强烈愿望,受到广大农民的热烈欢迎。D项正确;李自成作战英勇,领导有方不是得到广大人民的热烈欢迎和拥护的最主要原因,排除A项;农民觉悟高拥护起义军不是当时李自成领导的农民起义军所到之处,得到广大人民的热烈欢迎和拥护的原因,排除B项;陕西北部一带连年自然灾害与李自成军队得到广大人民拥护无关,排除C项。故选D项。

14.D

【详解】

结合所学内容可知,“均田免赋”是李自成农民起义军提出的口号,“大顺”是李自成农民起义军建立的政权。李自成农民起义爆发于明朝末年,D项正确,排除ABC项。故选D项。

15.A

【详解】

根据材料中“1616年”“统一女真建立后金”等信息并结合所学可知,1616年,努尔哈赤统一女真各部,建立后金;根据材料“1636年”“改国号为清”等信息并结合所学可知,1636年,皇太极称帝,改国号为清;所以①②分别为努尔哈赤、皇太极,A项正确;铁木真统一蒙古,忽必烈建立元朝,与材料信息不符,排除B项;阿骨打在1115年建立金国,阿保机建立辽国,与材料信息不符,排除C项;康熙继承顺治的帝位,是清朝第四位帝王;乾隆继承雍正的帝位,是清朝第六位帝王,二者与材料信息不符,排除D项。故选A项。

16.(1)唐太宗(李世民),贞观之治;武则天。为后来开元盛世局面的出现奠定了基础(政启开元,治宏贞观)

(2)开元盛世.唐玄宗(李隆基)

(3)重用人才.重视发展农业生产,体恤百姓.注重教育。

(4)刚愎自用不善于纳谏.昏庸奢靡不体恤民情。

(5)李自成.明朝,政治腐败社会动荡。

(6)执政者要体恤民情,发展经济关心民生.广泛听取人民群众的呼声,执政为民

【详解】

(1)依据材料一“文皇南面坐,夷狄千群趋……来献号天可汗,以覆我国都。”可知材料一“天可汗”可知“文皇”是唐太宗。结合课本所学,唐太宗时期,实行开明的民族政策,因此唐太宗被北方各族尊称为 “天可汗”;唐太宗“二十年间”的统治时期,政治清明,经济发展,被称为“贞观之治”;武则天是我国历史上唯一的女皇帝。武则天当政期间,继续实行唐太宗发展农业生产、选拔贤才的政策,使唐朝社会经济进一步发展,国力不断增强,人们称她的统治“政启开元,治宏贞观”。

(2)依据课本所学,唐玄宗即位后,重用贤能,在贤相姚崇、宋璟的辅佐下,实行了一系列改革:整顿吏治,裁减冗员;发展生产,改革税制;注重文教,编修经籍唐朝的改革措施。使唐朝的国力达到前所未有的强大,进入鼎盛时期,史称“开元盛世”。

(3)依据课本所学,唐太宗吸取隋亡的教训,提出政府要轻徭薄赋,发展生产,任用贤才和虚心纳谏;武则天当政期间,继续实行唐太宗发展农业生产、选拔贤才的政策;唐玄宗即位后,整顿吏治,裁减冗员;发展生产,改革税制;注重文教。由此得出三位帝王在治国上都:重用人才,重视发喂农业生产,体恤百姓,注重教育。

(4)依据材料三“遂不顾百姓,行幸无期径往江都,不纳董纯、崔象等谏诤,身戮国灭,为天下笑。”得出李世民认为隋炀帝灭国的原因:不管百姓利益,不体恤民情;统治昏庸奢靡;不能听取忠言不善于纳谏。

(5)依据课本所学,明朝末年,政治腐败,国家财政危机深重,朝廷不断加派赋税,民众不堪重负,阶级矛盾尖锐,社会动荡不安,灾难深重的农民纷纷发动起义,李自成的队伍发展迅速,成为起义军主力,因为李自成英勇善战,被称为“闯王”;1644年李自成的军队攻占北京,明崇祯帝自缢,明朝灭亡。

(6)依据前面的材料和问题,隋炀帝不体恤民情,不善于纳谏,隋朝灭亡;唐朝三位帝王:重用人才,重视发喂农业生产,体恤百姓,注重教育。唐朝进入封建社会的全盛时期;明朝统治腐朽,人民生活困苦,导致农民起义,最终被灭。由此得出:执政者要体恤民情,发展经济关心民生;要选拔贤才,广泛听取人民群众的呼声,执政为民。

17.(1)材料一说明明朝政府腐败不堪,统治腐朽;材料二说明明朝后期土地兼并恶性发展;材料三说明明朝后期自然灾害频繁,百姓无法生存。 (2)“内忧”主要指高迎祥、张献忠、李自成等人先后起义,李自成建立大顺政权;“外患”主要指明朝东北部女真人兴起,建立了后金政权。 (3)“若夫贫民,已无立锥之地”。 (4)山海关大战。

【详解】

(1)依据材料信息:“由魏忠贤等宦官擅权,朝政日益腐败、致土地高度集中,“若夫贫民,已无立锥之地” 崇祯皇帝共在位17年,有13年出现大范围的严重灾害”可知,材料一说明明朝政府腐败不堪,统治腐朽;材料二说明明朝后期土地兼并恶性发展;材料三说明明朝后期自然灾害频繁,百姓无法生存。

(2)依据材料信息可知,“内忧”主要指高迎祥、张献忠、李自成等人先后起义,李自成建立大顺政权;“外患”主要指明朝东北部女真人兴起,建立了后金政权。

(3)依据材料二信息:““若夫贫民,已无立锥之地””可知,李自成率领的起义队伍提出“均田”的口号,受到当时百姓的欢迎;

(4)依据所学可知,清军进入“关内”与山海关大战有关。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、选择题

1.1999年12月 20日中国政府恢复对澳门行使主权。澳门历史城区于2005年7月15日正式成为联合国世界文化遗产。澳门曾经被哪一个殖民国家占据 ( )

A.意大利 B.葡萄牙 C.西班牙 D.法兰西

2.闯王李自成提出“ ”的口号,得到广大农民的拥护,起义队伍迅速发展壮大。( )

A.尊孔崇儒 B.均田免粮 C.尊王攘夷 D.均田免赋

3.“杀牛羊,备酒浆,开了城门迎闯王,闯王来时不纳粮。”材料反映了中国古代哪次农民起义( )

A.隋末农民起义 B.唐末黄巢起义

C.元末农民起义 D.明末李自成起义

4.“杀牛羊,备酒浆,开了城门迎闯王,闯王来了不纳粮。”“朝求升,暮求合,进来贫汉难存活。早早开门拜闯王,管教大小都欢悦。”从以上歌谣中得出的信息是( )

A.该起义军的领导是黄巢 B.唐末人民生活困苦

C.严明的军纪得到人民的拥护 D.免粮的口号深得民心

5.“土地和赋税”问题是历代农民普遍关注的问题。那么,“均田免粮”口号是在下列哪次农民起义中提出的( )

A.李自成农民起义 B.隋末农民大起义

C.元末农民大起义 D.黄巢起义

6.驻守山海关,明朝灭亡后降清,并引清军入关的明朝将领是( )

A.吴三桂 B.魏忠贤 C.李自成 D.戚继光

7.1636年,改国号为清的皇帝是

A.努尔哈赤 B.皇太极 C.朱元璋 D.李世民

8.“数点梅花亡国泪,二分明月故臣心”所盛赞的历史时间是

A.鉴真东渡日本 B.夫差修筑邗城 C.隋炀帝开凿大运河 D.史可法坚守扬州

9.明末农民起义可以说是“天灾人祸”共同作用的结果。其中的“人祸”是指

①政治腐败②财政危机③陕北大旱④加派赋税

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

10.明朝建于1368年,亡于1644年,传十六帝,统治长达276年。在历史上,标志着大明王朝统治被推翻的历史事件是

A.努尔哈赤统一女真各部 B.皇太极改国号为清

C.吴三桂降清,引清军入关 D.李自成率军攻占北京

11.土地和赋税是农民普遍关注的问题。“均田免赋”口号是下列哪次农民起义中提出的

A.陈胜、吴广起义 B.黄巾起义 C.李自成起义 D.黄巢起义

12.下列朝代,其都城曾在北京的是( )

①南宋②唐朝③元朝④清朝⑤明朝

A.①②③ B.②③④ C.③④⑤ D.①②③④⑤

13.李自成领导的农民起义军所到之处,得到广大人民的热烈欢迎和拥护。其主要原因是

A.李自成作战英勇,领导有方 B.农民觉悟高拥护起义军

C.陕西北部一带连年自然灾害 D.“均田免赋”口号的提出

14.下面是某同学制作的某次农民起义的学习卡片。该农民起义发生在

学习卡片 提出口号:均田免赋 建立政权:大顺

A.隋朝末年 B.唐朝末年 C.元朝末年 D.明朝末年

15.下图是小明制作的学习卡片请你在图中补上小明遗漏的①、②内容,分别为

A.努尔哈赤,皇太极 B.铁木真,忽必烈 C.阿骨打,阿保机 D.康熙、乾隆

二、综合题

16.学习中国古代史不难发现每个王朝都会经历由盛而衰的一个过程,而下一朝统治者又会吸取他的教训,进一步加强王权。回顾历史我们不光有兴叹,还要以史为鉴,借古知今。阅读材料回答问题。

(一)王朝盛世

材料一:“文皇南面坐,夷狄干群趋……来献号天可汗,以覆我国都。”

——唐 柳宗元

(1)“文皇”指的是谁?他开创的治世是哪一个?他之后出现了我国历史上唯一一个女皇帝,这个女皇帝是谁?她的统治起到了什么作用?

材料二:整顿吏治,裁减冗员;发展生产,改革税制;注重文教,编修经籍唐朝的改革措施。

(2)该次改革后出现了什么治世?当时在位的皇帝是哪一个?

(3)材料一、二中涉及到的三位帝王在治国上有何共同之处?

(二)穷途末路

材料三:“隋炀帝承文帝余业,海内殷阜,若能常处关中,岂有倾败?遂不顾百姓,行幸无期径往江都,不纳董纯、崔象等谏诤,身戮国灭,为天下笑。”

——李世民

(4)李世民认为隋炀帝“身戳国灭”的原因是什么?用自己的话说一说

材料四:“杀牛羊,备酒浆,开了城门迎闻王,闯王来时不纳粮。”

——明末流传的民谣

(5)“闯王”指的是谁?他们推翻了哪个王朝?起义的根源是什么?

(三)鉴古知今

(6)以上材料中朝代的兴亡,给我们当代执政者的警示有哪些?

17.阅读下列材料:

材料一:明神宗朱翊钧(1563—1620)是明朝历史上著名的懒皇帝,他在位48年,竟有40年不上朝,不理政事;明熹宗(1620—1627年在位)喜欢木工,即位之后不理朝政,任由魏忠贤等宦官擅权,朝政日益腐败。

材料二:明代后期,皇室贵族疯狂侵占土地,万历皇帝一次就赐给自己的儿子福王土地2万顷,导致土地高度集中,“若夫贫民,已无立锥之地”。

材料三:明朝最后一位皇帝崇祯皇帝共在位17年,有13年出现大范围的严重灾害,包括旱灾、蝗灾、水灾、雹灾……史书记载“海啸,坏民居数万间,溺数万人”“千里雨雹”“畿南、山东、河南、山西、浙江旱”“百姓食土”等。

材料四: 起义军发布《剿兵安民檄》称“明朝昏主不仁,宠宦官,重科第,贪税敛,重刑罚,不能救民水火……”

——(引自清·彭孙贻的《平寇志》)

材料五 1618年,努尔哈赤起兵反明,1621年进占辽沈地区。1636年,皇太极改国号为清,到1643年几乎全部占据了关外地区。

请回答:

(1)材料一、材料二、材料三分别体现了明朝灭亡的什么原因?

(2)有人说明朝灭亡有多方面的原因,既有内忧也有外患,结合材料四和五,说说明朝最主要的“内忧”与“外患”分别是什么。

(3)李自成率领的起义队伍提出“均田”的口号,受到当时百姓的欢迎,请用材料二中的一句原话来说明其中的原因。

(4)清军进入“关内”与哪次大战有关?

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【详解】

明朝中期,一些欧洲殖民者,相继到我国沿海地区进行侵略活动。1553年,葡萄牙殖民者攫取我国广东澳门的居住权,B项正确;综合上述分析可排除ACD项。故选B项。

2.D

【详解】

明末,李自成率领起义军进入中原后,提出“均田免赋”的口号,队伍很快发展到100多万元,故排除B,D符合题意;东汉大儒董仲舒提出“尊孔崇儒”,春秋时期齐桓公打着“尊王攘夷"的旗号为争霸服务,排除AC。故选B。

3.D

【详解】

根据材料“杀牛羊,备酒浆,开了城门迎闯王,闯王来时不纳粮”结合所学知识可知,“闯王”指的是李自成。他率领的农民起义军进入中原后,提出了“均田免赋”的口号,得到了广大农民的热烈拥护。他还规定了严明的军纪,不许妄杀一人,不得侵占民房,严禁抢掠,还向贫苦民众发钱粮。D项正确;隋末农民起义、黄巢起义和元末农民起义的领导人都不称“闯王”,排除ABC项。故选D项。

4.D

【详解】

根据材料“……开了城门迎闯王,闯王来了不纳粮……早早开门拜闯王,管教大小都欢悦”,并结合所学可知,材料中的“闯王”指的是明末农民起义领袖李自成。李自成领导的农民起义提出了“均田免粮”的口号,获得了人民的广泛拥护,故D项正确;黄巢是唐末农民起义的领袖,排除A项;材料体现的是明朝历史,与唐朝无关,排除B项;材料未涉及军纪严明,排除C项。

5.A

【详解】

明末李自成农民军提出“均田免粮”的口号,即把土地分给农民、取消封建赋役剥削,深得民心,最终推翻了明王朝,A项正确;隋末农民大起义、元末农民大起义、唐末黄巢起义并没有提出这一口号,排除BCD项。故选A项。

6.A

【详解】

根据所学知识,明朝灭亡以后,正当李自成力图推进全国统一的时候,驻守山海关的明军将领吴三桂降清,引清兵入关,A项正确;魏忠贤是明朝末期宦官,明熹宗时期,出任司礼秉笔太监,极受宠信,被称为“九千九百岁”,排除B项;李自成是明末农民起义领袖,排除C项;戚继光是著名的抗倭英雄,排除D项。故选A项。

7.B

【详解】

依据课本所学可知,1636年,皇太极在盛京称帝,改国号为清,皇太极就是清太宗,随后,清太宗对明朝加强攻势,1644年,清军入关,迁都北京,逐步建立起对全国的统治,B项正确;努尔哈赤是迁都沈阳的人,排除A项;朱元璋建立明朝,排除C项;李世民是唐朝的皇帝,排除D项。故选B项。

8.D

【详解】

根据材料“数点梅花亡国泪,二分明月故臣心”结合所学知识可知,这是清代诗人撰写的楹联,赞扬的是明末清初史可法 率领孤军坚守扬州的历史事迹,D项正确;鉴真东渡发生在唐朝时期,排除A项;公元前486年,吴王夫差筑邗城、挖邗沟,与题目不符,排除B项;大运河开凿有利于南北交通,排除C项。故选D项。

9.B

【详解】

据所学可知“人祸”是指由于人为的原因而造成的灾难,而政治腐败是人为因素造成,故①正确;明朝时期郑和七次下西洋,导致明朝国力衰弱,是明朝财政危机的原因之一,②正确;陕北大旱是自然灾害,③排除;加派赋税是政府因素,也是人为因素,④正确;B项正确;排除A 、C、D 项。故选B项。

10.D

【详解】

根据所学可知,1644年4月,李自成率领起义军占领北京城,推翻了明朝统治,D项正确;努尔哈赤1616年统一女真各部,建立政权; 皇太极1616年改国号为清,以上均与满清的兴起有关,排除AB项;“吴三桂降清,引清军入关”是在明朝灭亡后,排除C项。故选D项。

11.C

【详解】

结合所学知识可知,“均田免赋”是李自成起义的口号,C项正确;陈胜、吴广起义的口号是“王侯将相宁有种乎”,A项排除;黄巾起义的口号是“苍天已死,黄天当立,岁在甲子,天下大吉”,B项排除;黄巢起义的口号是“天补均平”,D项排除。故选C。

12.C

【详解】

根据所学知识,元朝的都城大都,现在的北京,③符合题意,清朝统治者进入北京后,以北京为都城,④符合题意,明朝的都城应天府,现在的南京,后来迁都到北京,⑤不符合题意,综上所述③④⑤符合题意,C项正确;南宋的都城是临安,现在的杭州,①不符合题意,排除A项;唐朝的都城长安,②不符合题意,排除BD项。故选C项。

13.D

【详解】

根据所学知识可知,“均田免赋”是中国明末李自成农民起义的口号,起义军针对明末土地高度集中和赋役空前苛重,提出“均田免赋”的口号,表达了广大贫苦农民要求获得土地,反对封建剥削的强烈愿望,受到广大农民的热烈欢迎。D项正确;李自成作战英勇,领导有方不是得到广大人民的热烈欢迎和拥护的最主要原因,排除A项;农民觉悟高拥护起义军不是当时李自成领导的农民起义军所到之处,得到广大人民的热烈欢迎和拥护的原因,排除B项;陕西北部一带连年自然灾害与李自成军队得到广大人民拥护无关,排除C项。故选D项。

14.D

【详解】

结合所学内容可知,“均田免赋”是李自成农民起义军提出的口号,“大顺”是李自成农民起义军建立的政权。李自成农民起义爆发于明朝末年,D项正确,排除ABC项。故选D项。

15.A

【详解】

根据材料中“1616年”“统一女真建立后金”等信息并结合所学可知,1616年,努尔哈赤统一女真各部,建立后金;根据材料“1636年”“改国号为清”等信息并结合所学可知,1636年,皇太极称帝,改国号为清;所以①②分别为努尔哈赤、皇太极,A项正确;铁木真统一蒙古,忽必烈建立元朝,与材料信息不符,排除B项;阿骨打在1115年建立金国,阿保机建立辽国,与材料信息不符,排除C项;康熙继承顺治的帝位,是清朝第四位帝王;乾隆继承雍正的帝位,是清朝第六位帝王,二者与材料信息不符,排除D项。故选A项。

16.(1)唐太宗(李世民),贞观之治;武则天。为后来开元盛世局面的出现奠定了基础(政启开元,治宏贞观)

(2)开元盛世.唐玄宗(李隆基)

(3)重用人才.重视发展农业生产,体恤百姓.注重教育。

(4)刚愎自用不善于纳谏.昏庸奢靡不体恤民情。

(5)李自成.明朝,政治腐败社会动荡。

(6)执政者要体恤民情,发展经济关心民生.广泛听取人民群众的呼声,执政为民

【详解】

(1)依据材料一“文皇南面坐,夷狄千群趋……来献号天可汗,以覆我国都。”可知材料一“天可汗”可知“文皇”是唐太宗。结合课本所学,唐太宗时期,实行开明的民族政策,因此唐太宗被北方各族尊称为 “天可汗”;唐太宗“二十年间”的统治时期,政治清明,经济发展,被称为“贞观之治”;武则天是我国历史上唯一的女皇帝。武则天当政期间,继续实行唐太宗发展农业生产、选拔贤才的政策,使唐朝社会经济进一步发展,国力不断增强,人们称她的统治“政启开元,治宏贞观”。

(2)依据课本所学,唐玄宗即位后,重用贤能,在贤相姚崇、宋璟的辅佐下,实行了一系列改革:整顿吏治,裁减冗员;发展生产,改革税制;注重文教,编修经籍唐朝的改革措施。使唐朝的国力达到前所未有的强大,进入鼎盛时期,史称“开元盛世”。

(3)依据课本所学,唐太宗吸取隋亡的教训,提出政府要轻徭薄赋,发展生产,任用贤才和虚心纳谏;武则天当政期间,继续实行唐太宗发展农业生产、选拔贤才的政策;唐玄宗即位后,整顿吏治,裁减冗员;发展生产,改革税制;注重文教。由此得出三位帝王在治国上都:重用人才,重视发喂农业生产,体恤百姓,注重教育。

(4)依据材料三“遂不顾百姓,行幸无期径往江都,不纳董纯、崔象等谏诤,身戮国灭,为天下笑。”得出李世民认为隋炀帝灭国的原因:不管百姓利益,不体恤民情;统治昏庸奢靡;不能听取忠言不善于纳谏。

(5)依据课本所学,明朝末年,政治腐败,国家财政危机深重,朝廷不断加派赋税,民众不堪重负,阶级矛盾尖锐,社会动荡不安,灾难深重的农民纷纷发动起义,李自成的队伍发展迅速,成为起义军主力,因为李自成英勇善战,被称为“闯王”;1644年李自成的军队攻占北京,明崇祯帝自缢,明朝灭亡。

(6)依据前面的材料和问题,隋炀帝不体恤民情,不善于纳谏,隋朝灭亡;唐朝三位帝王:重用人才,重视发喂农业生产,体恤百姓,注重教育。唐朝进入封建社会的全盛时期;明朝统治腐朽,人民生活困苦,导致农民起义,最终被灭。由此得出:执政者要体恤民情,发展经济关心民生;要选拔贤才,广泛听取人民群众的呼声,执政为民。

17.(1)材料一说明明朝政府腐败不堪,统治腐朽;材料二说明明朝后期土地兼并恶性发展;材料三说明明朝后期自然灾害频繁,百姓无法生存。 (2)“内忧”主要指高迎祥、张献忠、李自成等人先后起义,李自成建立大顺政权;“外患”主要指明朝东北部女真人兴起,建立了后金政权。 (3)“若夫贫民,已无立锥之地”。 (4)山海关大战。

【详解】

(1)依据材料信息:“由魏忠贤等宦官擅权,朝政日益腐败、致土地高度集中,“若夫贫民,已无立锥之地” 崇祯皇帝共在位17年,有13年出现大范围的严重灾害”可知,材料一说明明朝政府腐败不堪,统治腐朽;材料二说明明朝后期土地兼并恶性发展;材料三说明明朝后期自然灾害频繁,百姓无法生存。

(2)依据材料信息可知,“内忧”主要指高迎祥、张献忠、李自成等人先后起义,李自成建立大顺政权;“外患”主要指明朝东北部女真人兴起,建立了后金政权。

(3)依据材料二信息:““若夫贫民,已无立锥之地””可知,李自成率领的起义队伍提出“均田”的口号,受到当时百姓的欢迎;

(4)依据所学可知,清军进入“关内”与山海关大战有关。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源