部编版高中语文必修性上册课件:《论语》 38张PPT)

文档属性

| 名称 | 部编版高中语文必修性上册课件:《论语》 38张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 6.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-04-16 10:16:11 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

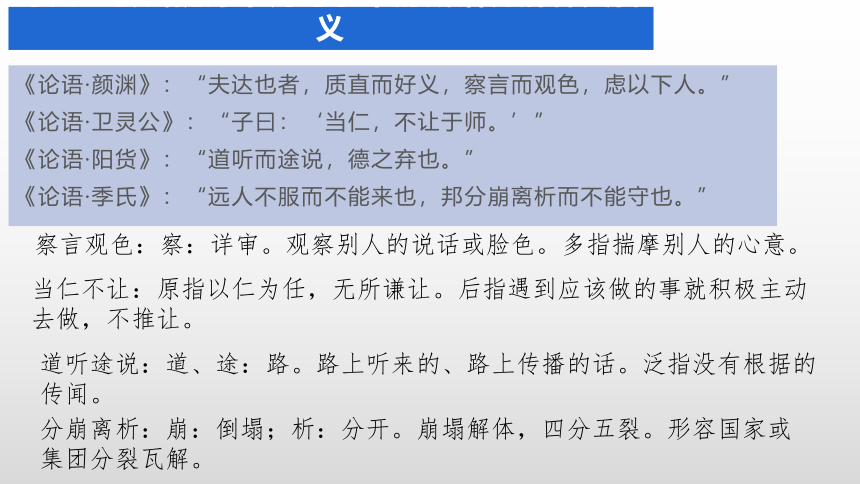

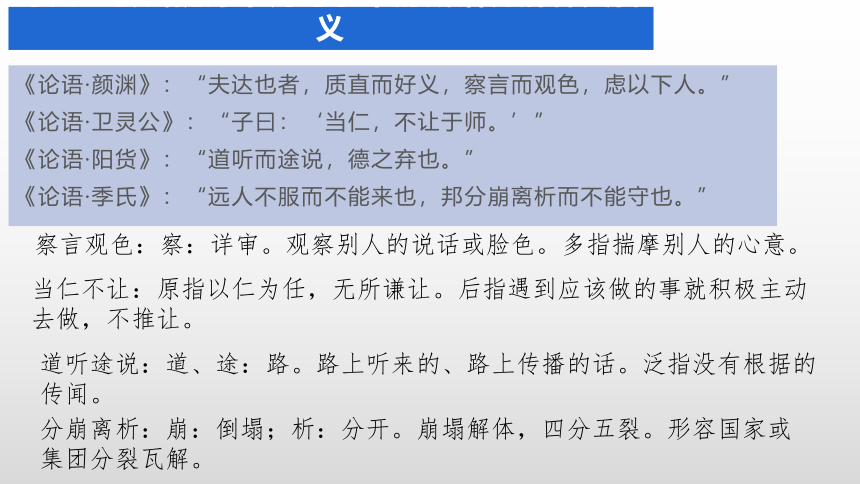

导入:尝试提炼下列句子中的成语并解释其含义

《论语·颜渊》:“夫达也者,质直而好义,察言而观色,虑以下人。”

《论语·卫灵公》:“子曰:‘当仁,不让于师。’”

《论语·阳货》:“道听而途说,德之弃也。”

《论语·季氏》:“远人不服而不能来也,邦分崩离析而不能守也。”

察言观色:察:详审。观察别人的说话或脸色。多指揣摩别人的心意。

当仁不让:原指以仁为任,无所谦让。后指遇到应该做的事就积极主动去做,不推让。

道听途说:道、途:路。路上听来的、路上传播的话。泛指没有根据的传闻。

分崩离析:崩:倒塌;析:分开。崩塌解体,四分五裂。形容国家或集团分裂瓦解。

统编新版高中语文选择性必修上册第二单元

《论语》十二章

目录

Contents

识经典,知概貌

读经典,明要义

一

二

品经典,启智慧

三

演经典,绘生活

四

一

识经典,知概貌

《论语》知识复习

《论语》是儒家经典之一,是一部以记言为主的语录体散文集,主要以语录和对话文体的形式记录了孔子及其弟子的言行,集中体现了孔子的政治、审美、道德伦理和功利等价值思想。

《论语》内容涉及政治、教育、文学、哲学以及立身处世的道理等多方面。早在春秋后期孔子设坛讲学时期,其主体内容就已初始创成;孔子去世以后,他的弟子和再传弟子代代传授他的言论,并逐渐将这些口头记诵的语录言行记录下来,因此称为“论”;《论语》主要记载孔子及其弟子的言行,因此称为“语”。清朝赵翼解释说:“语者,圣人之语言,论者,诸儒之讨论也。”其实,“论”又有纂的意思,所谓《论语》,是指将孔子及其弟子的言行记载下来编纂成书。现存《论语》20篇,492章,其中记录孔子与弟子及时人谈论之语约444章,记孔门弟子相互谈论之语48章。

“四书”“五经”“十三经”

四书名单:《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》四部作品。《诗经》、《尚书》、《礼记》、《周易》、《春秋》,合称“五经”。五经是儒家作为研究基础的古代五本经典书籍的合称,相传它们都经过儒家创始人之一的孔子的编辑或修改。

秦始皇“焚书坑儒”,据说经秦火一炬,《乐经》从此失传,东汉在此基础上加上《论语》、《孝经》,共七经;唐时加上《周礼》、《礼记》、《春秋公羊传》,《春秋谷梁传》、《尔雅》,共十二经;宋时加《孟子》,后有宋刻《十三经注疏》传世。“十三经”是儒家文化的基本著作。

7

半部论语治天下

宋臣赵普曾经告诉宋太宗(赵匡义)说:“臣有论语一部,以半部佐太祖(赵匡胤)定天下,以半部佐陛下致太平。”的确,我国两千年来,不论立身处世以及政治社会,皆以儒家思想为中心,而论语便是最精粹最可靠的儒书,所谓“半部论语治天下”,便是这个意思。

天不生仲尼,万古终长夜

散文体式

语录体:中国古代散文的一种体式。常用于门人弟子记录导师的言行,有时也用于佛门的传教记录。先秦记载孔子及弟子言行的《论语》及宋代记载程颢、程颐言行的《二程遗书》,均堪称语录体的典范。

纪传体:亚洲史书的一种形式,通过记叙人物活动反映历史事件的体裁。以为人物立传记(皇帝的传记称“纪”,一般人的称“传”,特殊情形的人物称“载记”,记载制度、风俗、经济等称“志”,以表格排列历史大事称“表”)的方式记叙史实。

论说体:或称为议论类、论辩类文章,是中国最为重要、作品数量最多、影响最大的主要文体类别之一。广义的论说文,可以涵盖所有的说理论事之作。狭义的论说类文体,则是指以阐释、议论、辩驳为主的说理文章。

知人论世

《论语》成书于春秋战国时期。当时是由奴隶制向封建制过渡的时代。春秋末期,周朝的礼制日渐崩溃,名存实亡的现象十分普遍,社会处于一种大的动荡组合阶段,人们本性中最原始的欲望如脱缰之马,肆意践踏礼制下的人伦理念。在社会呈现“礼崩乐坏”的局面下,孔子建立了以“仁”为核心的儒家思想体系,旨在建立和恢复正常的社会秩序,其重要观点记录在《论语》之中。

知人论世

孔子(公元前552或551-前479)名丘,字仲尼,春秋后期鲁国人,是儒家学派的创建者,中国古代最著名的思想家和教育家。

《论语》是孔子弟子及其再传弟子追记孔子言行思想的著作,大约成书于战国初期。比较集中地反映了孔子的思想。今本《论语》共二十篇。儒家创始人孔子的政治思想核心是“仁”、“礼”“义”。

至圣先师—孔子

二

读经典,明要义

范读、齐读课文

正音:

自省 x ng 如乐何 yùe

文质彬彬 bīn 譬如 pì

未成一篑 kuì 八佾 yì

子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”

饱:饱足

安:安逸,舒适

敏:敏捷,勤快

而:表并列

就:靠近

于:对于(在)

慎:小心,谨慎

焉:语气助词

正:修正

通“矣”,了

已:

示范分析

孔子说:“君子不求吃得饱,不求住得安定,对做事敏捷迅速,说话谨慎小心,向有道德的人修正自己(的道德行为),(就)可以称得上是一个好学的人了。”

解读:此则讲的是好学的态度、表现与要求。君子可以不求食饱、不求食好,居住环境不追求舒适,居住环境较好的话会有一种依赖性,会对个人修养道德没有帮助,反而使自己变得很懒惰;做事和工作都要勤劳、敏捷、认真,而且要小心说话,俗话说得好“饭可以乱吃,话不可以乱说”;到有道德的人那里去匡正自己,能让自己像那些有道德的人一样。

示范分析

子曰:“人而不仁,如礼何 人而不仁,如乐何 ”

而:表假设,如果。

如…何:固定句式,译为:怎样…呢?

示范分析

译文:孔子说:“一个人如果没有仁德,他怎样对待礼呢?一个人如果没有仁德,他怎样对待乐呢?

“仁”与“礼、乐”的关系。孔子认为,仁是最重要的,是根本性的东西。礼、乐都是在仁的基础上形成的。没有仁,礼、乐都将失去意义。

按照第一、二章的学习方法,分成十个小组,一个小组讨论、探究其中的一章。要求:小组上台展示,其中一人朗读,一人指出关键字词并解释,一人翻译,然后轮流解读。

合作探究

子曰:“朝闻道,夕死可矣。”

朝:在早上,名词做状语。

夕:在晚上,名词做状语。

译文:孔子说:“早晨得知真相,即使当晚死去,也没有遗憾。”

道:在此处特指儒家的“仁义之道”。懂得仁义的道理,就应该用自己的一生去实践它,有时为了捍卫它,甚至不惜牺牲自己的生命。这是孔子的道德价值观,也是“朝闻道,夕死可矣”一句话所包含的深刻内涵。

合作探究

本章阐述了孔子执着追求真理的精神,以及为追求真理而献身的精神。

子日:“君子喻于义,小人喻于利。”

喻:明白,知晓。

译文:孔子说:“ 君子明白大义,小人只知道小利。”

义:原指“宜”,即行为合于“礼”。孔子以“义”作为评判人们的思想、行为的道德原则,义有君子义和小人义之分,君子义大我,小人义小我。大我,为大众、为社会也;小我,撮伙偏党也,今所谓“哥们义气”也。

小人:指品德低下的人。

合作探究

利要服从义,要重义轻利。

子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。”

贤:形作名,有德行的人。

译文:孔子说:“看见有德行的人就要想着向他看齐,看到没有德行的人,就要在心里反省自己是否有这样的缺点。”

孔子认为加强道德修养的方法之一就是见贤思齐。见到强于自己的人,要向他看齐;见到不如自己的人,要反省自己哪些方面还有欠缺。只有这样才能不断完善自己。

合作探究

齐:形作动,看齐。

内:名作状,在心里。

子曰:“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。”

质:质朴、朴实。

孔子说:“质朴超过文采就会粗野鄙俗,文采超过质朴就会虚饰浮夸。文采和质朴配合适当,这样之后才可以成为君子。”

本章说明了文与质的关系和君子的人格模式,高度概括了孔子的文、质思想。文与质是对立统一、互相依存、不可分离的。质朴与文采同样重要。

合作探究

文:华美、文采、文饰。

野:粗野、鄙俗。

史:虚饰、浮夸。

曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎 死而后已,不亦远乎 ”

弘:广、大,这里指志向远大。

孔子说:“读书人不可以不志向远大,意志坚强,因为他担当的责任重大,而且路程遥远。把仁作为自己担当的责任,不是也很重大吗?到死才停止,不也很遥远吗?”

合作探究

而:表并列。

以为:把…作为。

已:停止。

曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎 死而后已,不亦远乎 ”

读书人应该具备刚毅的品格,因为只有具备了这种品格才可以接受重任,才能够不半途而废,才可以实现自己的理想和愿望。而“仁”应该是读书人毕生追求的目标。

合作探究

弘毅:志问远大,意志坚强。弘。广、大,这里指志向远大

子曰:“譬如为山,未成一篑,止,吾止也。譬如平地,虽覆一篑,进,吾往也。”

为:堆积。

孔子说:“好比堆土成山,只差一筐土没有成功,这时停下来,是我自己停下来的。又好比填平洼地,虽然只倒下一筐土,如果决定去做,是我自己要坚持的。”

合作探究

平:形作动,填平。

覆:倾倒。

子曰:“譬如为山,未成一篑,止,吾止也。譬如平地,虽覆一篑,进,吾往也。”

孔子用“堆土成山”和“平整土地”的比喻,说明做事不可以半途而废,要持之以恒。而进退的责任在自己而不在别人。

合作探究

子曰:“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。”

知:同“智”。

译文:孔子说:“聪明的人不会迷惑,仁德的人不会忧愁,勇敢的人不会畏惧。”

有智慧的人能将事理看得明白透彻,所以不会迷惑。仁者存公心,去私欲,乐天知命,不患得患失,所以不忧虑。有勇气的人不畏惧困难,见义勇为,所以不惧。

合作探究

古人认为,君子有三种基本品德,那就是仁爱,智慧和勇敢。

颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉 ”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。”

一日:一旦

合作探究

归:称赞

目:条目、细则

非礼:不合于礼

事:实践、从事

颜渊问什么是仁。孔子说:“约束自我,使言行归复于先王之礼,就是仁。一旦你做到了克己复礼,全天下都会称赞你是仁人。要做到仁靠的是自己,难道要靠别人吗?”颜渊说:“请问克己复礼的细则。”孔子说:“不合于礼的不堪,不合于礼的不听,不合于礼的不说,不合于礼的不做。”颜渊说:“我虽然不聪颖,愿意实践这些话。”

阐述了孔子对“仁”的理解以及如何通过自己的行动来实现“仁”。其关键是克己复礼,具体是要“视、听、言、动”都符合礼。礼以仁为基础,以仁来维护。仁是内在的,礼是外在的,二者紧密结合。

合作探究

子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎 ”子曰:“其恕乎!己所不欲,勿施于人。”

恕:原谅,宽容;推己及人,以自己的心推想别人的心。

子贡问孔子道:“有没有一个字可以终生奉行的呢?”孔子回答说:“那就是“恕”吧!自己不愿意的,不要强加给别人。”

合作探究

“忠恕之道”看成是处理人际关系的一条准则,这也是儒家伦理的一个特色。这样,可以消除别人对自己的怨恨,缓和人际关系,安定当时的社会秩序。

子曰:“小子何莫学夫《诗》?《诗》,可以兴,可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君。多识于鸟兽草木之名。”

兴:激发人的情感。一说是诗的比兴。

合作探究

观:观察政治的得失,风俗的兴衰。

群:合群。

怨:讽刺时政。

迩:近。

孔子说:“学生们为什么不学习《诗》呢?学《诗》可以激发志气,可以观察天地万物及人间的盛衰与得失,可以使人懂得合群的必要,可以使人懂得怎样去讽谏上级。近可以用来侍奉父母,远可以侍奉君主;还可以多知道一些鸟兽草木的名字。”

提出了“兴观群怨”说,诗可以兴、观、群、怨,就是肯定文学的观察社会、干预生活、修养身心、治国养家的作用。

合作探究

文本探究

尝试找出文中的成语并积累

克己复礼:儒家约束自己,使每件事都归于“礼”。

朝闻夕死:早晨闻道,晚上死去。形容对真理或某种信仰追求的迫切。

见贤思齐:见到德才兼备的人就要向他(她)看齐。

文质彬彬:形容人既文雅又朴实,后形容人文雅有礼貌。

任重道远:责任重大,路途遥远。比喻责任重大,要经历长期的奋斗。

己所不欲,勿施于人:自己不喜欢的,也不要亲自强加给对方。

未成一篑:犹功亏一篑。比喻功败垂成。

三

品经典,启智慧

《论语》十二章分别主要阐释了什么观点?又分别运用了什么艺术手法?请把答案填在下表中:

内容 主要观点 艺术手法

第一章

安贫乐道,就有道而正

理证

第二章

礼、乐以仁为基础

理证

第三章

执着追求“道”(真理)

理证

第四章

君子重义轻利

对比

第五章

虚心学习,自我反省

对比

第六章

文质兼备,方为君子

理证

《论语》十二章分别主要阐释了什么观点?又分别运用了什么艺术手法?请把答案填在下表中:

内容 主要观点 艺术手法

第七章

“仁”为己任,要意志坚强

理证

第八章

譬如为山平地,持之以恒

比喻

第九章

智、仁、勇成就完美人格

例证

第十章

克己复礼为仁

理证

第十一章

己所不欲,勿施于人

例证

第十二章

《诗》对人和社会的作用

例证

文本探究

结合《论语十二章》,谈谈如何理解孔子的“仁”和“礼”

“仁”首先是指“爱人”,子曰“仁者爱人”,仁是一种处理人与人之间关系的准则,它根源于家庭内部的血亲关系因此强调血缘纽带,强调亲亲、孝悌,故“其为人也孝弟,而好犯上者,鲜矣;不好犯上,而好作乱者,未之有也。君子务本,本立而道生。孝弟也者,其为仁之本与!”。“仁”的第二个含义是从个体的角度讲,是一种个体人格所能达到的最高境界和全面修养的标志,“为仁由己,而由人乎哉”;如果从社会角度来讲,仁则代表一种至善至美的“理想国”,是人类崇高的社会境界,“如有王者,必世而后仁。”

文本探究

结合《论语十二章》,谈谈如何理解孔子的“仁”和“礼”

“礼”首先是一种道德准则和行为规范,是个体立身的基石,子曰“君子博学于文,约之以礼”;其次是一种社会政治制度,即以血缘为根基、以等级为特征的统治体系。儒家强调礼治而不是法治,子曰:“道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。”

拓展提升

19世纪德国著名的哲学家黑格尔,对孔子及《论语》不以为然。他说:“我们看到孔子和他的弟子们的谈话《论语》,里面所讲的是一种常识道德,这种常识道德我们在哪里都找得到,在哪一个民族里都找得到,可能还要好些,这是毫无出色之处的东西。”

“孔子只是一个求实惠的世间智者,在他那里思辨的哲学是一点也没有的,至于一些善良的、老练的、道德的教训,从里面我们不能获得什么特殊的东西。西塞罗留给我们的《政治义务论》,便是一本道德教训的书,比孔子的书内容丰富,而且更好。”

最后得出结论:“我们根据孔子的原著可以断言:为了保持孔子的名声,假如他的书从来未曾有过翻译,那倒是更好的事情。”

思考:你如何看待康德的观点,应该怎么对待《论语》,其是否还有当代价值?

导入:尝试提炼下列句子中的成语并解释其含义

《论语·颜渊》:“夫达也者,质直而好义,察言而观色,虑以下人。”

《论语·卫灵公》:“子曰:‘当仁,不让于师。’”

《论语·阳货》:“道听而途说,德之弃也。”

《论语·季氏》:“远人不服而不能来也,邦分崩离析而不能守也。”

察言观色:察:详审。观察别人的说话或脸色。多指揣摩别人的心意。

当仁不让:原指以仁为任,无所谦让。后指遇到应该做的事就积极主动去做,不推让。

道听途说:道、途:路。路上听来的、路上传播的话。泛指没有根据的传闻。

分崩离析:崩:倒塌;析:分开。崩塌解体,四分五裂。形容国家或集团分裂瓦解。

统编新版高中语文选择性必修上册第二单元

《论语》十二章

目录

Contents

识经典,知概貌

读经典,明要义

一

二

品经典,启智慧

三

演经典,绘生活

四

一

识经典,知概貌

《论语》知识复习

《论语》是儒家经典之一,是一部以记言为主的语录体散文集,主要以语录和对话文体的形式记录了孔子及其弟子的言行,集中体现了孔子的政治、审美、道德伦理和功利等价值思想。

《论语》内容涉及政治、教育、文学、哲学以及立身处世的道理等多方面。早在春秋后期孔子设坛讲学时期,其主体内容就已初始创成;孔子去世以后,他的弟子和再传弟子代代传授他的言论,并逐渐将这些口头记诵的语录言行记录下来,因此称为“论”;《论语》主要记载孔子及其弟子的言行,因此称为“语”。清朝赵翼解释说:“语者,圣人之语言,论者,诸儒之讨论也。”其实,“论”又有纂的意思,所谓《论语》,是指将孔子及其弟子的言行记载下来编纂成书。现存《论语》20篇,492章,其中记录孔子与弟子及时人谈论之语约444章,记孔门弟子相互谈论之语48章。

“四书”“五经”“十三经”

四书名单:《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》四部作品。《诗经》、《尚书》、《礼记》、《周易》、《春秋》,合称“五经”。五经是儒家作为研究基础的古代五本经典书籍的合称,相传它们都经过儒家创始人之一的孔子的编辑或修改。

秦始皇“焚书坑儒”,据说经秦火一炬,《乐经》从此失传,东汉在此基础上加上《论语》、《孝经》,共七经;唐时加上《周礼》、《礼记》、《春秋公羊传》,《春秋谷梁传》、《尔雅》,共十二经;宋时加《孟子》,后有宋刻《十三经注疏》传世。“十三经”是儒家文化的基本著作。

7

半部论语治天下

宋臣赵普曾经告诉宋太宗(赵匡义)说:“臣有论语一部,以半部佐太祖(赵匡胤)定天下,以半部佐陛下致太平。”的确,我国两千年来,不论立身处世以及政治社会,皆以儒家思想为中心,而论语便是最精粹最可靠的儒书,所谓“半部论语治天下”,便是这个意思。

天不生仲尼,万古终长夜

散文体式

语录体:中国古代散文的一种体式。常用于门人弟子记录导师的言行,有时也用于佛门的传教记录。先秦记载孔子及弟子言行的《论语》及宋代记载程颢、程颐言行的《二程遗书》,均堪称语录体的典范。

纪传体:亚洲史书的一种形式,通过记叙人物活动反映历史事件的体裁。以为人物立传记(皇帝的传记称“纪”,一般人的称“传”,特殊情形的人物称“载记”,记载制度、风俗、经济等称“志”,以表格排列历史大事称“表”)的方式记叙史实。

论说体:或称为议论类、论辩类文章,是中国最为重要、作品数量最多、影响最大的主要文体类别之一。广义的论说文,可以涵盖所有的说理论事之作。狭义的论说类文体,则是指以阐释、议论、辩驳为主的说理文章。

知人论世

《论语》成书于春秋战国时期。当时是由奴隶制向封建制过渡的时代。春秋末期,周朝的礼制日渐崩溃,名存实亡的现象十分普遍,社会处于一种大的动荡组合阶段,人们本性中最原始的欲望如脱缰之马,肆意践踏礼制下的人伦理念。在社会呈现“礼崩乐坏”的局面下,孔子建立了以“仁”为核心的儒家思想体系,旨在建立和恢复正常的社会秩序,其重要观点记录在《论语》之中。

知人论世

孔子(公元前552或551-前479)名丘,字仲尼,春秋后期鲁国人,是儒家学派的创建者,中国古代最著名的思想家和教育家。

《论语》是孔子弟子及其再传弟子追记孔子言行思想的著作,大约成书于战国初期。比较集中地反映了孔子的思想。今本《论语》共二十篇。儒家创始人孔子的政治思想核心是“仁”、“礼”“义”。

至圣先师—孔子

二

读经典,明要义

范读、齐读课文

正音:

自省 x ng 如乐何 yùe

文质彬彬 bīn 譬如 pì

未成一篑 kuì 八佾 yì

子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”

饱:饱足

安:安逸,舒适

敏:敏捷,勤快

而:表并列

就:靠近

于:对于(在)

慎:小心,谨慎

焉:语气助词

正:修正

通“矣”,了

已:

示范分析

孔子说:“君子不求吃得饱,不求住得安定,对做事敏捷迅速,说话谨慎小心,向有道德的人修正自己(的道德行为),(就)可以称得上是一个好学的人了。”

解读:此则讲的是好学的态度、表现与要求。君子可以不求食饱、不求食好,居住环境不追求舒适,居住环境较好的话会有一种依赖性,会对个人修养道德没有帮助,反而使自己变得很懒惰;做事和工作都要勤劳、敏捷、认真,而且要小心说话,俗话说得好“饭可以乱吃,话不可以乱说”;到有道德的人那里去匡正自己,能让自己像那些有道德的人一样。

示范分析

子曰:“人而不仁,如礼何 人而不仁,如乐何 ”

而:表假设,如果。

如…何:固定句式,译为:怎样…呢?

示范分析

译文:孔子说:“一个人如果没有仁德,他怎样对待礼呢?一个人如果没有仁德,他怎样对待乐呢?

“仁”与“礼、乐”的关系。孔子认为,仁是最重要的,是根本性的东西。礼、乐都是在仁的基础上形成的。没有仁,礼、乐都将失去意义。

按照第一、二章的学习方法,分成十个小组,一个小组讨论、探究其中的一章。要求:小组上台展示,其中一人朗读,一人指出关键字词并解释,一人翻译,然后轮流解读。

合作探究

子曰:“朝闻道,夕死可矣。”

朝:在早上,名词做状语。

夕:在晚上,名词做状语。

译文:孔子说:“早晨得知真相,即使当晚死去,也没有遗憾。”

道:在此处特指儒家的“仁义之道”。懂得仁义的道理,就应该用自己的一生去实践它,有时为了捍卫它,甚至不惜牺牲自己的生命。这是孔子的道德价值观,也是“朝闻道,夕死可矣”一句话所包含的深刻内涵。

合作探究

本章阐述了孔子执着追求真理的精神,以及为追求真理而献身的精神。

子日:“君子喻于义,小人喻于利。”

喻:明白,知晓。

译文:孔子说:“ 君子明白大义,小人只知道小利。”

义:原指“宜”,即行为合于“礼”。孔子以“义”作为评判人们的思想、行为的道德原则,义有君子义和小人义之分,君子义大我,小人义小我。大我,为大众、为社会也;小我,撮伙偏党也,今所谓“哥们义气”也。

小人:指品德低下的人。

合作探究

利要服从义,要重义轻利。

子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。”

贤:形作名,有德行的人。

译文:孔子说:“看见有德行的人就要想着向他看齐,看到没有德行的人,就要在心里反省自己是否有这样的缺点。”

孔子认为加强道德修养的方法之一就是见贤思齐。见到强于自己的人,要向他看齐;见到不如自己的人,要反省自己哪些方面还有欠缺。只有这样才能不断完善自己。

合作探究

齐:形作动,看齐。

内:名作状,在心里。

子曰:“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。”

质:质朴、朴实。

孔子说:“质朴超过文采就会粗野鄙俗,文采超过质朴就会虚饰浮夸。文采和质朴配合适当,这样之后才可以成为君子。”

本章说明了文与质的关系和君子的人格模式,高度概括了孔子的文、质思想。文与质是对立统一、互相依存、不可分离的。质朴与文采同样重要。

合作探究

文:华美、文采、文饰。

野:粗野、鄙俗。

史:虚饰、浮夸。

曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎 死而后已,不亦远乎 ”

弘:广、大,这里指志向远大。

孔子说:“读书人不可以不志向远大,意志坚强,因为他担当的责任重大,而且路程遥远。把仁作为自己担当的责任,不是也很重大吗?到死才停止,不也很遥远吗?”

合作探究

而:表并列。

以为:把…作为。

已:停止。

曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎 死而后已,不亦远乎 ”

读书人应该具备刚毅的品格,因为只有具备了这种品格才可以接受重任,才能够不半途而废,才可以实现自己的理想和愿望。而“仁”应该是读书人毕生追求的目标。

合作探究

弘毅:志问远大,意志坚强。弘。广、大,这里指志向远大

子曰:“譬如为山,未成一篑,止,吾止也。譬如平地,虽覆一篑,进,吾往也。”

为:堆积。

孔子说:“好比堆土成山,只差一筐土没有成功,这时停下来,是我自己停下来的。又好比填平洼地,虽然只倒下一筐土,如果决定去做,是我自己要坚持的。”

合作探究

平:形作动,填平。

覆:倾倒。

子曰:“譬如为山,未成一篑,止,吾止也。譬如平地,虽覆一篑,进,吾往也。”

孔子用“堆土成山”和“平整土地”的比喻,说明做事不可以半途而废,要持之以恒。而进退的责任在自己而不在别人。

合作探究

子曰:“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。”

知:同“智”。

译文:孔子说:“聪明的人不会迷惑,仁德的人不会忧愁,勇敢的人不会畏惧。”

有智慧的人能将事理看得明白透彻,所以不会迷惑。仁者存公心,去私欲,乐天知命,不患得患失,所以不忧虑。有勇气的人不畏惧困难,见义勇为,所以不惧。

合作探究

古人认为,君子有三种基本品德,那就是仁爱,智慧和勇敢。

颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉 ”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。”

一日:一旦

合作探究

归:称赞

目:条目、细则

非礼:不合于礼

事:实践、从事

颜渊问什么是仁。孔子说:“约束自我,使言行归复于先王之礼,就是仁。一旦你做到了克己复礼,全天下都会称赞你是仁人。要做到仁靠的是自己,难道要靠别人吗?”颜渊说:“请问克己复礼的细则。”孔子说:“不合于礼的不堪,不合于礼的不听,不合于礼的不说,不合于礼的不做。”颜渊说:“我虽然不聪颖,愿意实践这些话。”

阐述了孔子对“仁”的理解以及如何通过自己的行动来实现“仁”。其关键是克己复礼,具体是要“视、听、言、动”都符合礼。礼以仁为基础,以仁来维护。仁是内在的,礼是外在的,二者紧密结合。

合作探究

子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎 ”子曰:“其恕乎!己所不欲,勿施于人。”

恕:原谅,宽容;推己及人,以自己的心推想别人的心。

子贡问孔子道:“有没有一个字可以终生奉行的呢?”孔子回答说:“那就是“恕”吧!自己不愿意的,不要强加给别人。”

合作探究

“忠恕之道”看成是处理人际关系的一条准则,这也是儒家伦理的一个特色。这样,可以消除别人对自己的怨恨,缓和人际关系,安定当时的社会秩序。

子曰:“小子何莫学夫《诗》?《诗》,可以兴,可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君。多识于鸟兽草木之名。”

兴:激发人的情感。一说是诗的比兴。

合作探究

观:观察政治的得失,风俗的兴衰。

群:合群。

怨:讽刺时政。

迩:近。

孔子说:“学生们为什么不学习《诗》呢?学《诗》可以激发志气,可以观察天地万物及人间的盛衰与得失,可以使人懂得合群的必要,可以使人懂得怎样去讽谏上级。近可以用来侍奉父母,远可以侍奉君主;还可以多知道一些鸟兽草木的名字。”

提出了“兴观群怨”说,诗可以兴、观、群、怨,就是肯定文学的观察社会、干预生活、修养身心、治国养家的作用。

合作探究

文本探究

尝试找出文中的成语并积累

克己复礼:儒家约束自己,使每件事都归于“礼”。

朝闻夕死:早晨闻道,晚上死去。形容对真理或某种信仰追求的迫切。

见贤思齐:见到德才兼备的人就要向他(她)看齐。

文质彬彬:形容人既文雅又朴实,后形容人文雅有礼貌。

任重道远:责任重大,路途遥远。比喻责任重大,要经历长期的奋斗。

己所不欲,勿施于人:自己不喜欢的,也不要亲自强加给对方。

未成一篑:犹功亏一篑。比喻功败垂成。

三

品经典,启智慧

《论语》十二章分别主要阐释了什么观点?又分别运用了什么艺术手法?请把答案填在下表中:

内容 主要观点 艺术手法

第一章

安贫乐道,就有道而正

理证

第二章

礼、乐以仁为基础

理证

第三章

执着追求“道”(真理)

理证

第四章

君子重义轻利

对比

第五章

虚心学习,自我反省

对比

第六章

文质兼备,方为君子

理证

《论语》十二章分别主要阐释了什么观点?又分别运用了什么艺术手法?请把答案填在下表中:

内容 主要观点 艺术手法

第七章

“仁”为己任,要意志坚强

理证

第八章

譬如为山平地,持之以恒

比喻

第九章

智、仁、勇成就完美人格

例证

第十章

克己复礼为仁

理证

第十一章

己所不欲,勿施于人

例证

第十二章

《诗》对人和社会的作用

例证

文本探究

结合《论语十二章》,谈谈如何理解孔子的“仁”和“礼”

“仁”首先是指“爱人”,子曰“仁者爱人”,仁是一种处理人与人之间关系的准则,它根源于家庭内部的血亲关系因此强调血缘纽带,强调亲亲、孝悌,故“其为人也孝弟,而好犯上者,鲜矣;不好犯上,而好作乱者,未之有也。君子务本,本立而道生。孝弟也者,其为仁之本与!”。“仁”的第二个含义是从个体的角度讲,是一种个体人格所能达到的最高境界和全面修养的标志,“为仁由己,而由人乎哉”;如果从社会角度来讲,仁则代表一种至善至美的“理想国”,是人类崇高的社会境界,“如有王者,必世而后仁。”

文本探究

结合《论语十二章》,谈谈如何理解孔子的“仁”和“礼”

“礼”首先是一种道德准则和行为规范,是个体立身的基石,子曰“君子博学于文,约之以礼”;其次是一种社会政治制度,即以血缘为根基、以等级为特征的统治体系。儒家强调礼治而不是法治,子曰:“道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。”

拓展提升

19世纪德国著名的哲学家黑格尔,对孔子及《论语》不以为然。他说:“我们看到孔子和他的弟子们的谈话《论语》,里面所讲的是一种常识道德,这种常识道德我们在哪里都找得到,在哪一个民族里都找得到,可能还要好些,这是毫无出色之处的东西。”

“孔子只是一个求实惠的世间智者,在他那里思辨的哲学是一点也没有的,至于一些善良的、老练的、道德的教训,从里面我们不能获得什么特殊的东西。西塞罗留给我们的《政治义务论》,便是一本道德教训的书,比孔子的书内容丰富,而且更好。”

最后得出结论:“我们根据孔子的原著可以断言:为了保持孔子的名声,假如他的书从来未曾有过翻译,那倒是更好的事情。”

思考:你如何看待康德的观点,应该怎么对待《论语》,其是否还有当代价值?