统编版高中语文选择性必修上册古诗词诵读《无衣》 课件(10张ppt)

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文选择性必修上册古诗词诵读《无衣》 课件(10张ppt) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-04-16 11:32:47 | ||

图片预览

文档简介

(共10张PPT)

《诗经 秦风》

无 衣

1、了解《诗经》的基本常识,掌握重章叠句的形式特点。

2、培养学生结合注释,初步读懂诗作的能力。

3、培养学生积极向上的爱国主义精神。

学习目标:

《诗经》是我国第一部诗歌总集,它收集了自西周初年至春秋中叶大约五百多年的诗歌305篇。

《诗经》在音乐上分风、雅、颂三大部分。

其中 “风”是地方民歌,有15国风,共160首;

“雅”主要是朝廷乐歌,分大雅和小雅,共105篇;

“颂”主要是祭祀乐歌,有40首。

《诗经》是我国现实主义诗歌的源流。

创作背景

《秦风·无衣》是秦地的军中战歌。

据今人考证,秦襄公七年(周幽王十一年,公元前771年),周王室内讧,导致戎族入侵,攻进镐京,周王朝土地大部沦陷,秦国靠近王畿(jī),与周王室休戚相关,遂奋起反抗。此诗似在这一背景下产生。

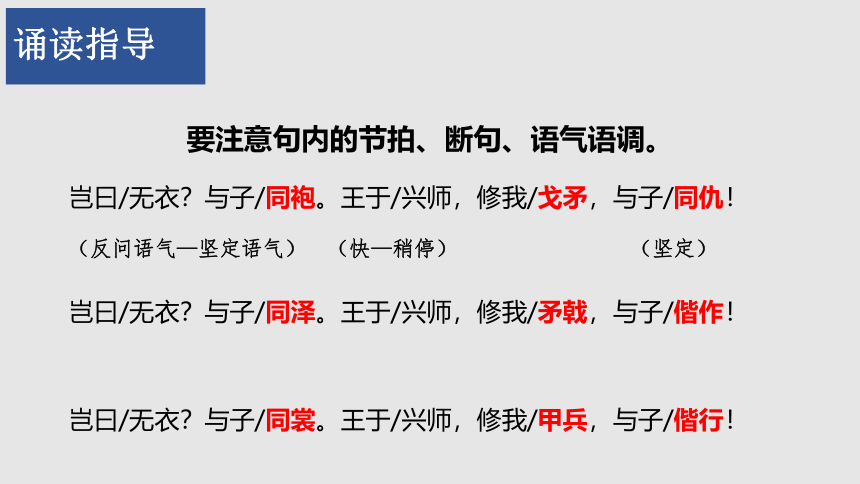

诵读指导

要注意句内的节拍、断句、语气语调。

岂曰/无衣?与子/同袍。王于/兴师,修我/戈矛,与子/同仇!

(反问语气—坚定语气) (快—稍停) (坚定)

岂曰/无衣?与子/同泽。王于/兴师,修我/矛戟,与子/偕作!

岂曰/无衣?与子/同裳。王于/兴师,修我/甲兵,与子/偕行!

诗歌在结构上运用了什么手法,有什么作用?

章与章句式对应,诗句大同小异,只在各章对应的位置换几个字。《诗经》善用这种手法,每一章句数、字数相等,但结构的相同并不意味简单的、机械的重复,而是不断递进,有所发展的。

重章叠句

重章叠句的作用:

①便于记忆和咏唱。

②增强诗的音乐性和节奏感。

③回旋反复,使感情得到充分的抒发。

秦风⑴·无衣

岂曰无衣?与子同袍⑵。王于兴师⑶,修我戈矛⑷,与子同仇⑸。

岂曰无衣?与子同泽⑹。王于兴师, 修我矛戟, 与子偕作⑺。

岂曰无衣?与子同裳⑻。王于兴师, 修我甲兵⑼,与子偕行⑽。

⑴秦风:《诗经》十五国风之一,今存十篇。

⑵袍:长袍,类似于斗篷。

⑶王:此指周王。于:句中助词。兴师:起兵。

⑷修:整治。

⑸同仇:指共同对付敌人。

⑹泽:通“襗”,贴身穿的衣服。

⑺偕作:一起行动。作:起。

⑻裳:下衣,此指战裙。

⑼甲兵:铠甲与兵器。

⑽行:往。

岂曰无衣

与子同袍 王于兴师 修我戈矛 与子同仇

……同泽 …… ……矛戟 …… 偕作

……同裳 …… ……甲兵 ……偕行

内容

形象

主题

(思想)

(准备)

(赴战)

团结友爱

不计困难

积极响应

齐心备战

同仇敌忾

勇赴战场

团结友爱、同仇敌忾、英勇抗敌的

昂扬斗志和爱国精神。

除了重章叠句,本诗还有怎样的特色?

深入探究

问答式的句法。

一句“岂曰无衣”,似自责,似反问,洋溢着不可遏止的愤怒与愤慨,仿佛在人们复仇的心灵上点上一把火,于是无数战士同声响应:“与子同袍!”“与子同泽!”“与子同裳!”

语言富有强烈的动作性。

“修我戈矛!”“修我矛戟!”“修我甲兵!”使人想像到战士们在磨刀擦枪、舞戈挥戟的热烈场面。这样的诗句,可以歌,可以舞,堪称激动人心的活剧。

《诗经 秦风》

无 衣

1、了解《诗经》的基本常识,掌握重章叠句的形式特点。

2、培养学生结合注释,初步读懂诗作的能力。

3、培养学生积极向上的爱国主义精神。

学习目标:

《诗经》是我国第一部诗歌总集,它收集了自西周初年至春秋中叶大约五百多年的诗歌305篇。

《诗经》在音乐上分风、雅、颂三大部分。

其中 “风”是地方民歌,有15国风,共160首;

“雅”主要是朝廷乐歌,分大雅和小雅,共105篇;

“颂”主要是祭祀乐歌,有40首。

《诗经》是我国现实主义诗歌的源流。

创作背景

《秦风·无衣》是秦地的军中战歌。

据今人考证,秦襄公七年(周幽王十一年,公元前771年),周王室内讧,导致戎族入侵,攻进镐京,周王朝土地大部沦陷,秦国靠近王畿(jī),与周王室休戚相关,遂奋起反抗。此诗似在这一背景下产生。

诵读指导

要注意句内的节拍、断句、语气语调。

岂曰/无衣?与子/同袍。王于/兴师,修我/戈矛,与子/同仇!

(反问语气—坚定语气) (快—稍停) (坚定)

岂曰/无衣?与子/同泽。王于/兴师,修我/矛戟,与子/偕作!

岂曰/无衣?与子/同裳。王于/兴师,修我/甲兵,与子/偕行!

诗歌在结构上运用了什么手法,有什么作用?

章与章句式对应,诗句大同小异,只在各章对应的位置换几个字。《诗经》善用这种手法,每一章句数、字数相等,但结构的相同并不意味简单的、机械的重复,而是不断递进,有所发展的。

重章叠句

重章叠句的作用:

①便于记忆和咏唱。

②增强诗的音乐性和节奏感。

③回旋反复,使感情得到充分的抒发。

秦风⑴·无衣

岂曰无衣?与子同袍⑵。王于兴师⑶,修我戈矛⑷,与子同仇⑸。

岂曰无衣?与子同泽⑹。王于兴师, 修我矛戟, 与子偕作⑺。

岂曰无衣?与子同裳⑻。王于兴师, 修我甲兵⑼,与子偕行⑽。

⑴秦风:《诗经》十五国风之一,今存十篇。

⑵袍:长袍,类似于斗篷。

⑶王:此指周王。于:句中助词。兴师:起兵。

⑷修:整治。

⑸同仇:指共同对付敌人。

⑹泽:通“襗”,贴身穿的衣服。

⑺偕作:一起行动。作:起。

⑻裳:下衣,此指战裙。

⑼甲兵:铠甲与兵器。

⑽行:往。

岂曰无衣

与子同袍 王于兴师 修我戈矛 与子同仇

……同泽 …… ……矛戟 …… 偕作

……同裳 …… ……甲兵 ……偕行

内容

形象

主题

(思想)

(准备)

(赴战)

团结友爱

不计困难

积极响应

齐心备战

同仇敌忾

勇赴战场

团结友爱、同仇敌忾、英勇抗敌的

昂扬斗志和爱国精神。

除了重章叠句,本诗还有怎样的特色?

深入探究

问答式的句法。

一句“岂曰无衣”,似自责,似反问,洋溢着不可遏止的愤怒与愤慨,仿佛在人们复仇的心灵上点上一把火,于是无数战士同声响应:“与子同袍!”“与子同泽!”“与子同裳!”

语言富有强烈的动作性。

“修我戈矛!”“修我矛戟!”“修我甲兵!”使人想像到战士们在磨刀擦枪、舞戈挥戟的热烈场面。这样的诗句,可以歌,可以舞,堪称激动人心的活剧。