第3节重力

图片预览

文档简介

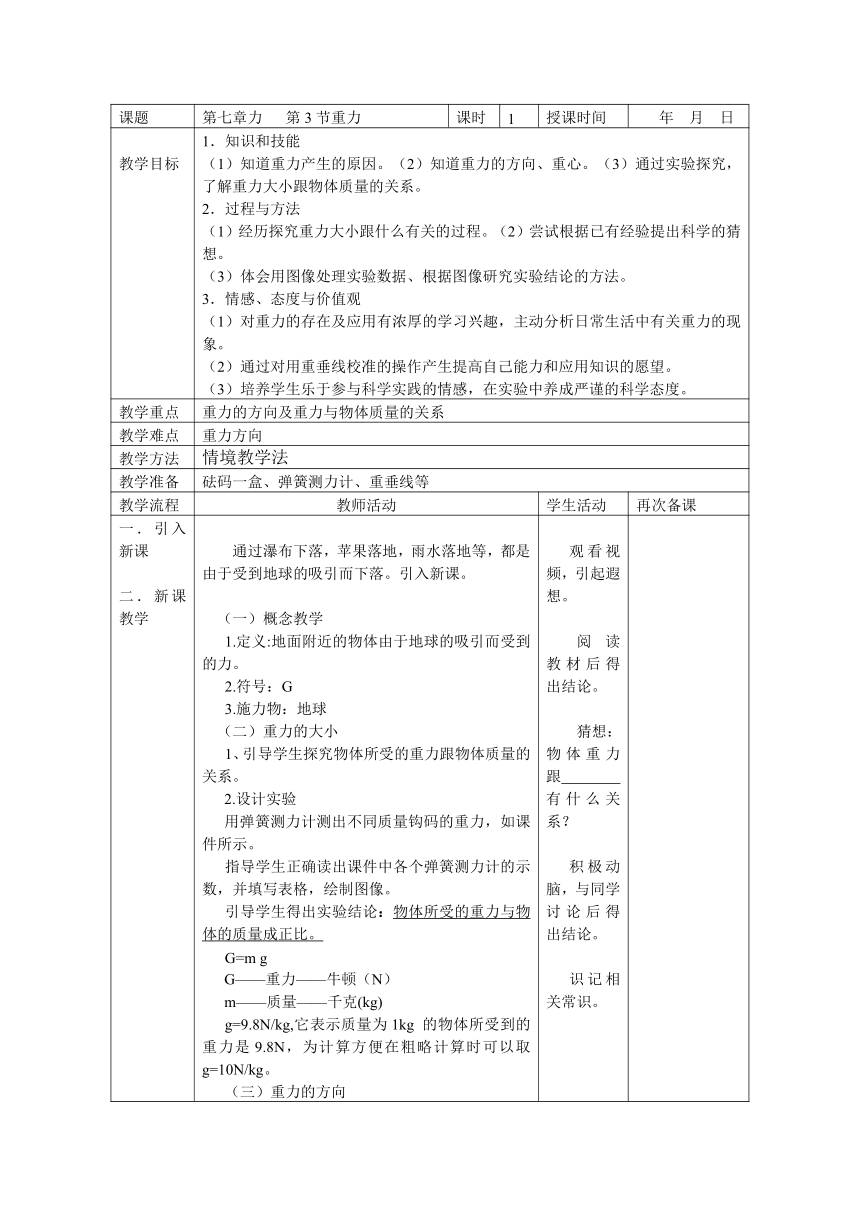

课题

第七章力 第3节重力

课时

1

授课时间

年 月 日

教学目标

1.知识和技能

(1)知道重力产生的原因。(2)知道重力的方向、重心。(3)通过实验探究,了解重力大小跟物体质量的关系。

2.过程与方法

(1)经历探究重力大小跟什么有关的过程。(2)尝试根据已有经验提出科学的猜想。

(3)体会用图像处理实验数据、根据图像研究实验结论的方法。

3.情感、态度与价值观

(1)对重力的存在及应用有浓厚的学习兴趣,主动分析日常生活中有关重力的现象。

(2)通过对用重垂线校准的操作产生提高自己能力和应用知识的愿望。

(3)培养学生乐于参与科学实践的情感,在实验中养成严谨的科学态度。

教学重点

重力的方向及重力与物体质量的关系

教学难点

重力方向

教学方法

情境教学法

教学准备

砝码一盒、弹簧测力计、重垂线等

教学流程

教师活动

学生活动

再次备课

一.引入新课

二.新课教学

三、课堂小结

四、课堂信息反馈

五布置作业

通过瀑布下落,苹果落地,雨水落地等,都是由于受到地球的吸引而下落。引入新课。

(一)概念教学

1.定义:地面附近的物体由于地球的吸引而受到的力。

2.符号:G

3.施力物:地球

(二)重力的大小

1、引导学生探究物体所受的重力跟物体质量的关系。

2.设计实验

用弹簧测力计测出不同质量钩码的重力,如课件所示。

指导学生正确读出课件中各个弹簧测力计的示数,并填写表格,绘制图像。

引导学生得出实验结论:物体所受的重力与物体的质量成正比。

G=m g

G——重力——牛顿(N)

m——质量——千克(kg)

g=9.8N/kg,它表示质量为1kg 的物体所受到的重力是9.8N,为计算方便在粗略计算时可以取g=10N/kg。

(三)重力的方向

1、通过课件展示建筑情境,让学生对重力有个初步的印象。

2、启发学生小结:重力的方向竖直向下,指向地心。

(四)重心

1重心——重力在物体上的作用点叫做重心。

2、质地均匀、外形规则物体的重心在它的几何中心上.

3、质量不均匀、不规则几何体重心

4、用悬挂法寻找重心

5、课件出示两个相关题目。

(五)、重力的由来

1、小实验:为什么橡皮泥没有被甩出去?课件展示书上的“想想做做”的模拟引力实验。

2、经过很多科学家研究,找到一个真理:宇宙任何两个物体都有相互吸引的力,这就是万有引力。

(六)补充知识:

如果世界没有重力将会怎样?课件展示几幅有趣的图片,从而活跃课堂气氛,启迪学生思考!

1、重力:由于地球的吸引而使物体受到的力,符号G

2、重力的大小:物体所受的重力与物体的质量成正比。

G=m g G—重力—牛顿(N)

m—质量—千克(kg)

3、重力的方向:竖直向下(指向地心)

4、重力的作用点:重心

5、万有引力:宇宙间任何两个物体,大到天体,小到灰尘之间都存在相互吸引的力。

1、宇宙间任何两个物体之间都存在着互相吸引的力,这个力就是 ;由于地球吸引而使物体受到的力,叫做 ;地球上的所有物体都受到 的作用。

2、跳高运动员跳起腾空时,如果不考虑空气阻力,则运动员受到 的作用,这个力是由 施加的。

3、玩具“不倒翁”被扳倒后会自动立起来的 奥妙是( )

A、里面有自动升降的装置 B、重心较低,不易倾倒

C、重力的方向总是竖直向下的 D、重力太小,可以忽略

4、下面关于重力说法中正确的是( )

A.苹果下落是由于苹果受到的重力较大的缘故

B.只有与地面接触的物体才受到重力的作用

C.重力的方向是竖直向下

D.重力的方向是垂直向下的

5、质量为2kg的水受到的重力多大?

解:G = mg

= 2 kg × 9.8 N/kg

= 19.6 N

答:质量为2Kgd 水受到的重力为19.6N。

课本动手动脑学物理

观看视频,引起遐想。

阅读教材后得出结论。

猜想:物体重力跟 有什么关系?

积极动脑,与同学讨论后得出结论。

识记相关常识。

想想议议:重力的方向指向哪里?

观察老师操作,积极思考,小结知识点。

学生动手操作。

阅读课本初步了解万有引力概念。

集体总结。

学生抢答。

板演,及时总结解题格式。

板书设计

第七章力 第3节重力

(一)概念教学 (二)重力的大小

(三)重力的方向 (四)重心

(五)、重力的由来 (六)补充知识

课后反思

课题

第七章力 第3节重力

课时

1

授课时间

年 月 日

教学目标

1.知识和技能

(1)知道重力产生的原因。(2)知道重力的方向、重心。(3)通过实验探究,了解重力大小跟物体质量的关系。

2.过程与方法

(1)经历探究重力大小跟什么有关的过程。(2)尝试根据已有经验提出科学的猜想。

(3)体会用图像处理实验数据、根据图像研究实验结论的方法。

3.情感、态度与价值观

(1)对重力的存在及应用有浓厚的学习兴趣,主动分析日常生活中有关重力的现象。

(2)通过对用重垂线校准的操作产生提高自己能力和应用知识的愿望。

(3)培养学生乐于参与科学实践的情感,在实验中养成严谨的科学态度。

教学重点

重力的方向及重力与物体质量的关系

教学难点

重力方向

教学方法

情境教学法

教学准备

砝码一盒、弹簧测力计、重垂线等

教学流程

教师活动

学生活动

再次备课

一.引入新课

二.新课教学

三、课堂小结

四、课堂信息反馈

五布置作业

通过瀑布下落,苹果落地,雨水落地等,都是由于受到地球的吸引而下落。引入新课。

(一)概念教学

1.定义:地面附近的物体由于地球的吸引而受到的力。

2.符号:G

3.施力物:地球

(二)重力的大小

1、引导学生探究物体所受的重力跟物体质量的关系。

2.设计实验

用弹簧测力计测出不同质量钩码的重力,如课件所示。

指导学生正确读出课件中各个弹簧测力计的示数,并填写表格,绘制图像。

引导学生得出实验结论:物体所受的重力与物体的质量成正比。

G=m g

G——重力——牛顿(N)

m——质量——千克(kg)

g=9.8N/kg,它表示质量为1kg 的物体所受到的重力是9.8N,为计算方便在粗略计算时可以取g=10N/kg。

(三)重力的方向

1、通过课件展示建筑情境,让学生对重力有个初步的印象。

2、启发学生小结:重力的方向竖直向下,指向地心。

(四)重心

1重心——重力在物体上的作用点叫做重心。

2、质地均匀、外形规则物体的重心在它的几何中心上.

3、质量不均匀、不规则几何体重心

4、用悬挂法寻找重心

5、课件出示两个相关题目。

(五)、重力的由来

1、小实验:为什么橡皮泥没有被甩出去?课件展示书上的“想想做做”的模拟引力实验。

2、经过很多科学家研究,找到一个真理:宇宙任何两个物体都有相互吸引的力,这就是万有引力。

(六)补充知识:

如果世界没有重力将会怎样?课件展示几幅有趣的图片,从而活跃课堂气氛,启迪学生思考!

1、重力:由于地球的吸引而使物体受到的力,符号G

2、重力的大小:物体所受的重力与物体的质量成正比。

G=m g G—重力—牛顿(N)

m—质量—千克(kg)

3、重力的方向:竖直向下(指向地心)

4、重力的作用点:重心

5、万有引力:宇宙间任何两个物体,大到天体,小到灰尘之间都存在相互吸引的力。

1、宇宙间任何两个物体之间都存在着互相吸引的力,这个力就是 ;由于地球吸引而使物体受到的力,叫做 ;地球上的所有物体都受到 的作用。

2、跳高运动员跳起腾空时,如果不考虑空气阻力,则运动员受到 的作用,这个力是由 施加的。

3、玩具“不倒翁”被扳倒后会自动立起来的 奥妙是( )

A、里面有自动升降的装置 B、重心较低,不易倾倒

C、重力的方向总是竖直向下的 D、重力太小,可以忽略

4、下面关于重力说法中正确的是( )

A.苹果下落是由于苹果受到的重力较大的缘故

B.只有与地面接触的物体才受到重力的作用

C.重力的方向是竖直向下

D.重力的方向是垂直向下的

5、质量为2kg的水受到的重力多大?

解:G = mg

= 2 kg × 9.8 N/kg

= 19.6 N

答:质量为2Kgd 水受到的重力为19.6N。

课本动手动脑学物理

观看视频,引起遐想。

阅读教材后得出结论。

猜想:物体重力跟 有什么关系?

积极动脑,与同学讨论后得出结论。

识记相关常识。

想想议议:重力的方向指向哪里?

观察老师操作,积极思考,小结知识点。

学生动手操作。

阅读课本初步了解万有引力概念。

集体总结。

学生抢答。

板演,及时总结解题格式。

板书设计

第七章力 第3节重力

(一)概念教学 (二)重力的大小

(三)重力的方向 (四)重心

(五)、重力的由来 (六)补充知识

课后反思

第七章力 第3节重力

课时

1

授课时间

年 月 日

教学目标

1.知识和技能

(1)知道重力产生的原因。(2)知道重力的方向、重心。(3)通过实验探究,了解重力大小跟物体质量的关系。

2.过程与方法

(1)经历探究重力大小跟什么有关的过程。(2)尝试根据已有经验提出科学的猜想。

(3)体会用图像处理实验数据、根据图像研究实验结论的方法。

3.情感、态度与价值观

(1)对重力的存在及应用有浓厚的学习兴趣,主动分析日常生活中有关重力的现象。

(2)通过对用重垂线校准的操作产生提高自己能力和应用知识的愿望。

(3)培养学生乐于参与科学实践的情感,在实验中养成严谨的科学态度。

教学重点

重力的方向及重力与物体质量的关系

教学难点

重力方向

教学方法

情境教学法

教学准备

砝码一盒、弹簧测力计、重垂线等

教学流程

教师活动

学生活动

再次备课

一.引入新课

二.新课教学

三、课堂小结

四、课堂信息反馈

五布置作业

通过瀑布下落,苹果落地,雨水落地等,都是由于受到地球的吸引而下落。引入新课。

(一)概念教学

1.定义:地面附近的物体由于地球的吸引而受到的力。

2.符号:G

3.施力物:地球

(二)重力的大小

1、引导学生探究物体所受的重力跟物体质量的关系。

2.设计实验

用弹簧测力计测出不同质量钩码的重力,如课件所示。

指导学生正确读出课件中各个弹簧测力计的示数,并填写表格,绘制图像。

引导学生得出实验结论:物体所受的重力与物体的质量成正比。

G=m g

G——重力——牛顿(N)

m——质量——千克(kg)

g=9.8N/kg,它表示质量为1kg 的物体所受到的重力是9.8N,为计算方便在粗略计算时可以取g=10N/kg。

(三)重力的方向

1、通过课件展示建筑情境,让学生对重力有个初步的印象。

2、启发学生小结:重力的方向竖直向下,指向地心。

(四)重心

1重心——重力在物体上的作用点叫做重心。

2、质地均匀、外形规则物体的重心在它的几何中心上.

3、质量不均匀、不规则几何体重心

4、用悬挂法寻找重心

5、课件出示两个相关题目。

(五)、重力的由来

1、小实验:为什么橡皮泥没有被甩出去?课件展示书上的“想想做做”的模拟引力实验。

2、经过很多科学家研究,找到一个真理:宇宙任何两个物体都有相互吸引的力,这就是万有引力。

(六)补充知识:

如果世界没有重力将会怎样?课件展示几幅有趣的图片,从而活跃课堂气氛,启迪学生思考!

1、重力:由于地球的吸引而使物体受到的力,符号G

2、重力的大小:物体所受的重力与物体的质量成正比。

G=m g G—重力—牛顿(N)

m—质量—千克(kg)

3、重力的方向:竖直向下(指向地心)

4、重力的作用点:重心

5、万有引力:宇宙间任何两个物体,大到天体,小到灰尘之间都存在相互吸引的力。

1、宇宙间任何两个物体之间都存在着互相吸引的力,这个力就是 ;由于地球吸引而使物体受到的力,叫做 ;地球上的所有物体都受到 的作用。

2、跳高运动员跳起腾空时,如果不考虑空气阻力,则运动员受到 的作用,这个力是由 施加的。

3、玩具“不倒翁”被扳倒后会自动立起来的 奥妙是( )

A、里面有自动升降的装置 B、重心较低,不易倾倒

C、重力的方向总是竖直向下的 D、重力太小,可以忽略

4、下面关于重力说法中正确的是( )

A.苹果下落是由于苹果受到的重力较大的缘故

B.只有与地面接触的物体才受到重力的作用

C.重力的方向是竖直向下

D.重力的方向是垂直向下的

5、质量为2kg的水受到的重力多大?

解:G = mg

= 2 kg × 9.8 N/kg

= 19.6 N

答:质量为2Kgd 水受到的重力为19.6N。

课本动手动脑学物理

观看视频,引起遐想。

阅读教材后得出结论。

猜想:物体重力跟 有什么关系?

积极动脑,与同学讨论后得出结论。

识记相关常识。

想想议议:重力的方向指向哪里?

观察老师操作,积极思考,小结知识点。

学生动手操作。

阅读课本初步了解万有引力概念。

集体总结。

学生抢答。

板演,及时总结解题格式。

板书设计

第七章力 第3节重力

(一)概念教学 (二)重力的大小

(三)重力的方向 (四)重心

(五)、重力的由来 (六)补充知识

课后反思

课题

第七章力 第3节重力

课时

1

授课时间

年 月 日

教学目标

1.知识和技能

(1)知道重力产生的原因。(2)知道重力的方向、重心。(3)通过实验探究,了解重力大小跟物体质量的关系。

2.过程与方法

(1)经历探究重力大小跟什么有关的过程。(2)尝试根据已有经验提出科学的猜想。

(3)体会用图像处理实验数据、根据图像研究实验结论的方法。

3.情感、态度与价值观

(1)对重力的存在及应用有浓厚的学习兴趣,主动分析日常生活中有关重力的现象。

(2)通过对用重垂线校准的操作产生提高自己能力和应用知识的愿望。

(3)培养学生乐于参与科学实践的情感,在实验中养成严谨的科学态度。

教学重点

重力的方向及重力与物体质量的关系

教学难点

重力方向

教学方法

情境教学法

教学准备

砝码一盒、弹簧测力计、重垂线等

教学流程

教师活动

学生活动

再次备课

一.引入新课

二.新课教学

三、课堂小结

四、课堂信息反馈

五布置作业

通过瀑布下落,苹果落地,雨水落地等,都是由于受到地球的吸引而下落。引入新课。

(一)概念教学

1.定义:地面附近的物体由于地球的吸引而受到的力。

2.符号:G

3.施力物:地球

(二)重力的大小

1、引导学生探究物体所受的重力跟物体质量的关系。

2.设计实验

用弹簧测力计测出不同质量钩码的重力,如课件所示。

指导学生正确读出课件中各个弹簧测力计的示数,并填写表格,绘制图像。

引导学生得出实验结论:物体所受的重力与物体的质量成正比。

G=m g

G——重力——牛顿(N)

m——质量——千克(kg)

g=9.8N/kg,它表示质量为1kg 的物体所受到的重力是9.8N,为计算方便在粗略计算时可以取g=10N/kg。

(三)重力的方向

1、通过课件展示建筑情境,让学生对重力有个初步的印象。

2、启发学生小结:重力的方向竖直向下,指向地心。

(四)重心

1重心——重力在物体上的作用点叫做重心。

2、质地均匀、外形规则物体的重心在它的几何中心上.

3、质量不均匀、不规则几何体重心

4、用悬挂法寻找重心

5、课件出示两个相关题目。

(五)、重力的由来

1、小实验:为什么橡皮泥没有被甩出去?课件展示书上的“想想做做”的模拟引力实验。

2、经过很多科学家研究,找到一个真理:宇宙任何两个物体都有相互吸引的力,这就是万有引力。

(六)补充知识:

如果世界没有重力将会怎样?课件展示几幅有趣的图片,从而活跃课堂气氛,启迪学生思考!

1、重力:由于地球的吸引而使物体受到的力,符号G

2、重力的大小:物体所受的重力与物体的质量成正比。

G=m g G—重力—牛顿(N)

m—质量—千克(kg)

3、重力的方向:竖直向下(指向地心)

4、重力的作用点:重心

5、万有引力:宇宙间任何两个物体,大到天体,小到灰尘之间都存在相互吸引的力。

1、宇宙间任何两个物体之间都存在着互相吸引的力,这个力就是 ;由于地球吸引而使物体受到的力,叫做 ;地球上的所有物体都受到 的作用。

2、跳高运动员跳起腾空时,如果不考虑空气阻力,则运动员受到 的作用,这个力是由 施加的。

3、玩具“不倒翁”被扳倒后会自动立起来的 奥妙是( )

A、里面有自动升降的装置 B、重心较低,不易倾倒

C、重力的方向总是竖直向下的 D、重力太小,可以忽略

4、下面关于重力说法中正确的是( )

A.苹果下落是由于苹果受到的重力较大的缘故

B.只有与地面接触的物体才受到重力的作用

C.重力的方向是竖直向下

D.重力的方向是垂直向下的

5、质量为2kg的水受到的重力多大?

解:G = mg

= 2 kg × 9.8 N/kg

= 19.6 N

答:质量为2Kgd 水受到的重力为19.6N。

课本动手动脑学物理

观看视频,引起遐想。

阅读教材后得出结论。

猜想:物体重力跟 有什么关系?

积极动脑,与同学讨论后得出结论。

识记相关常识。

想想议议:重力的方向指向哪里?

观察老师操作,积极思考,小结知识点。

学生动手操作。

阅读课本初步了解万有引力概念。

集体总结。

学生抢答。

板演,及时总结解题格式。

板书设计

第七章力 第3节重力

(一)概念教学 (二)重力的大小

(三)重力的方向 (四)重心

(五)、重力的由来 (六)补充知识

课后反思