语文部编版必修上册课件《师说》课件(41张PPT)

文档属性

| 名称 | 语文部编版必修上册课件《师说》课件(41张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 367.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-04-16 21:45:49 | ||

图片预览

文档简介

(共41张PPT)

孔子说:“三人行,必有我师焉;择其善者而从之,其不善者而改之。”在中国,自古以来就有从师的风尚,但是唐朝时候,人们却以从师为耻。柳宗元《答韦中立论师道书》说:“今之世,不闻有师;有辄哗笑之,以为狂人。独韩愈不顾流俗,犯笑侮,收召后学,作《师说》,因抗颜而为师;世界群怪聚骂,指目牵引,而增与为言辞。愈以是得狂名。”韩愈倡言师道,触犯流俗、勇气可贵。今天,我们就来学习这篇著名的文章《师说》。

师 说

韩 愈

一、作者介绍

韩愈(768—824)字退之,唐代河南河阳(今河南孟县)人,著名文学家、哲学家,古文运动的倡导者。和柳宗元一起提出“文以载道”、“文道结合”的观点。著有《昌黎先生文集》四十卷,其中有许多为人们所传诵的优秀散文。他的散文,题材广泛,内容深刻,形式多样,语言质朴,气势雄壮,因此后世尊他为唐宋八大家之首。

古文运动,实际是以复古为名的文风改革运动,他和柳宗元一起提出“文以载道”、“文道结合”的观点,主张学习先秦、两汉“言之有物”、“言贵创新”的优秀散文,坚决摒弃只讲形式不重内容华而不实的文风。本文第四段他

赞扬李蟠“好古文”,就是指爱好他们倡导的那种古文。韩愈用他杰出的散文影响文坛,还热情地鼓励和指导后进写作古文。经过他和柳宗元等人努力,终于把文体从六朝以来浮艳的的骈文中解放出来,奠定了唐宋实用散文的基础。

《师说》是他的代表作之一,是他三十五岁时在长安任国子博士时写的。作者在文中阐述了老师的作用和标准,从师学习的重要性和从师应持的态度,提倡能者为师,不耻下问,教学相长。这些精辟的见解突破了孔子学说的框框,具有进步意义。

二、解题

“说”是一种议论文的文体,可以先叙后议,也可夹叙夹议。“说”与“论”相比,随便些。像《捕蛇者说》、《马说》都属“说”一类文体。“说”,古义为陈述和解说,因而对这类文体,都可按“解说……的道理”来理解。《师说》意思是解说关于“从师”的道理。当时社会风气不重视从师之道,认为从师学习是可耻之事。韩愈写这篇文章赠给他的学生李蟠,其目的就是抨击时弊,宣扬从师的道理。

三、预习检查。

1.给下列加线字注音:

dòu fǒu

句读 ( ) 或不焉( )

zhuàn dān

经传( ) 老聃 ( )

pán cháng

李蟠 ( ) 苌弘( )

xiāng yú

相师 ( ) 近谀 ( )

yí

贻之( )

2.概括各段大意。

明确:第1段 提出中心论题,并以教师的职能作用总论从师的重要性和择师的标准。

第2段批判不重师道的错误态度和耻于从师的不良风气。

第3段以孔子为例,指出古代圣人重视师道的事迹,进一步阐明从师的必要性和以能者为师的道理。

第4段说明本文写作的缘由。

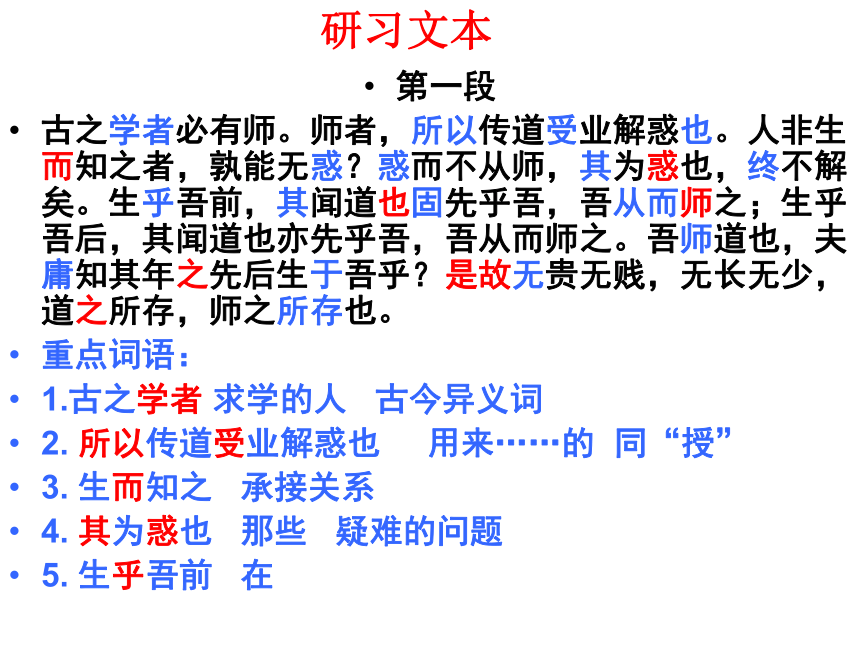

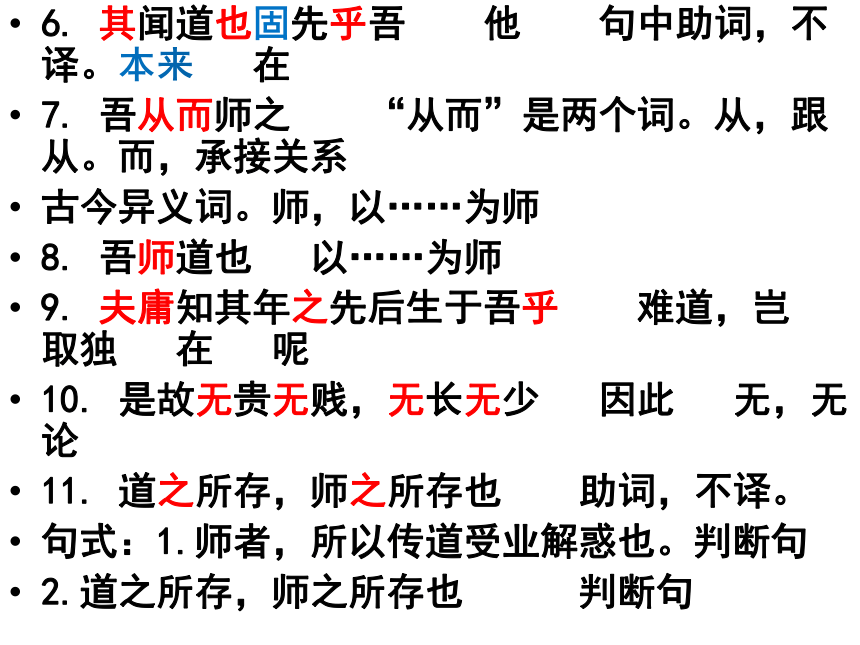

第一段

古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

重点词语:

1.古之学者 求学的人 古今异义词

2. 所以传道受业解惑也 用来……的 同“授”

3. 生而知之 承接关系

4. 其为惑也 那些 疑难的问题

5. 生乎吾前 在

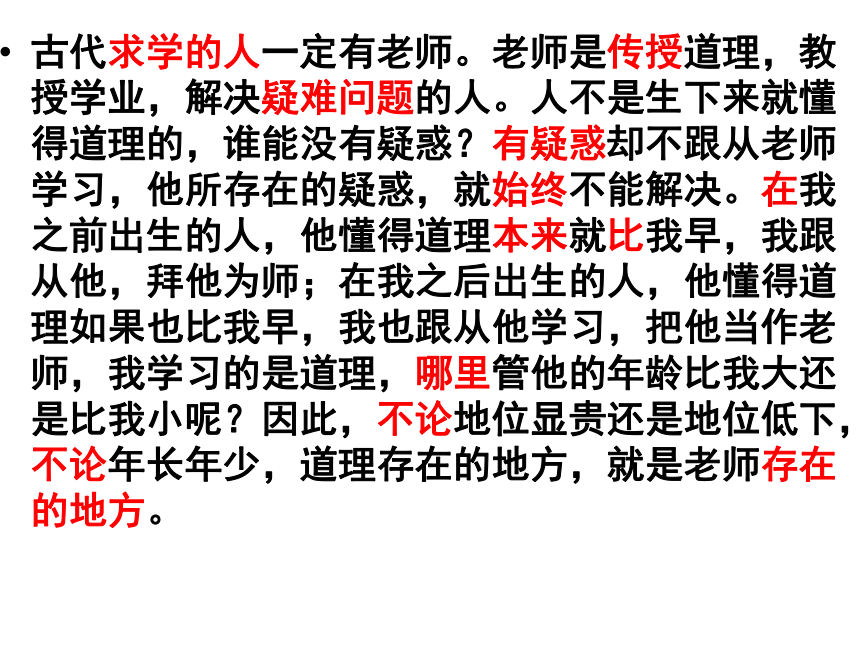

研习文本

古代求学的人一定有老师。老师是传授道理,教授学业,解决疑难问题的人。人不是生下来就懂得道理的,谁能没有疑惑?有疑惑却不跟从老师学习,他所存在的疑惑,就始终不能解决。在我之前出生的人,他懂得道理本来就比我早,我跟从他,拜他为师;在我之后出生的人,他懂得道理如果也比我早,我也跟从他学习,把他当作老师,我学习的是道理,哪里管他的年龄比我大还是比我小呢?因此,不论地位显贵还是地位低下,不论年长年少,道理存在的地方,就是老师存在的地方。

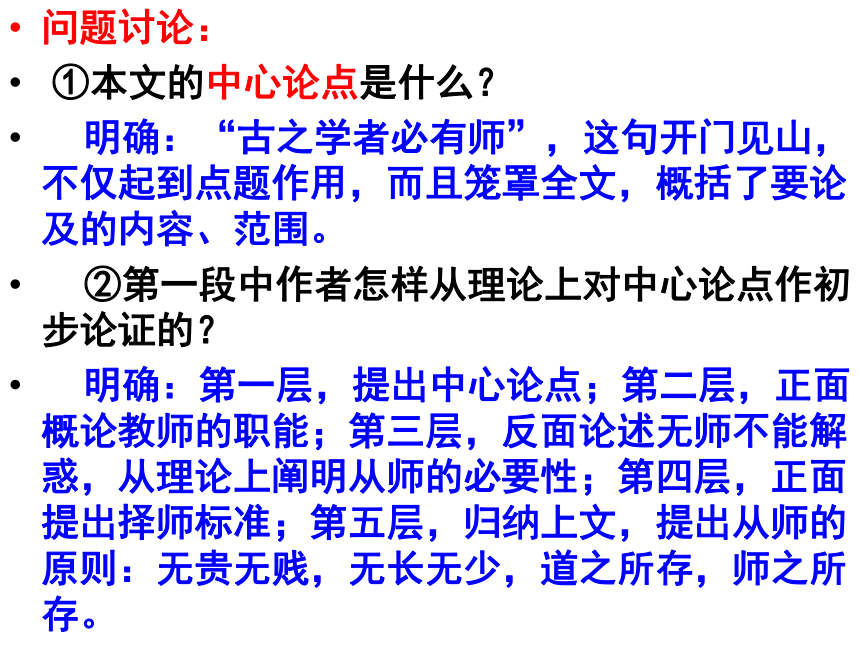

问题讨论:

①本文的中心论点是什么?

明确:“古之学者必有师”,这句开门见山,不仅起到点题作用,而且笼罩全文,概括了要论及的内容、范围。

②第一段中作者怎样从理论上对中心论点作初步论证的?

明确:第一层,提出中心论点;第二层,正面概论教师的职能;第三层,反面论述无师不能解惑,从理论上阐明从师的必要性;第四层,正面提出择师标准;第五层,归纳上文,提出从师的原则:无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存。

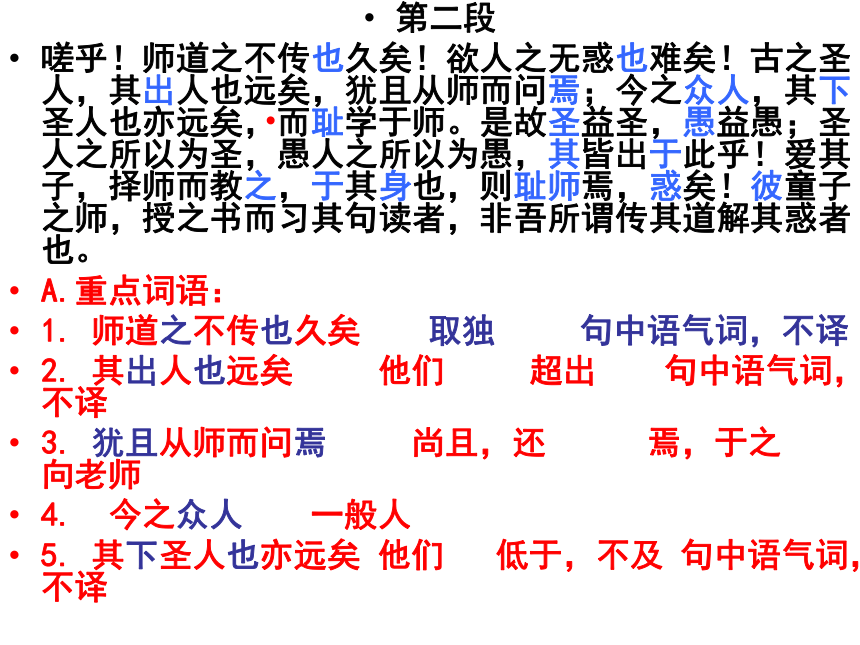

第二段

嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚;圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎!爱其子,择师而教之,于其身也,则耻师焉,惑矣!彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。

A.重点词语:

1. 师道之不传也久矣 取独 句中语气词,不译

2. 其出人也远矣 他们 超出 句中语气词,不译

3. 犹且从师而问焉 尚且,还 焉,于之 向老师

4. 今之众人 一般人

5. 其下圣人也亦远矣 他们 低于,不及 句中语气词,不译

6. 而耻学于师 却 以 ……为耻

7. 是故圣益圣,愚益愚 因此 圣人,形容词作名词 圣明,形容词

8. 圣人之所以为圣 ……的原因

9. 其皆出于此乎 大概 吧

10. 于其身也 对于 自身,自己

11. 则耻师焉 却 以 ……为耻 句末语气词

12.惑矣 糊涂 13.彼童子之师 那些 的

14. 句读 句,文句意思表达完毕,叫“句”;读,同“逗”,句子中间需要稍稍停顿的地方。句读,在本文中泛指文字的诵读。

15. 非吾所谓传其道解其惑者也 不是 所说 ……的人

唉!从师学习的风尚没有流传已经很久了,想要人们没有疑惑很难呐!古代的圣人,他们超过一般人很远了,尚且跟从老师向老师请教;现在的一般人,他们跟圣人相比相差很远了,却以向老师学为羞耻。所以圣人就更加圣明,愚人就更加愚昧。圣人之所以成为圣人,愚人之所以成为愚人,大概都是这个原因引起的吧!众人喜爱他们的孩子,选择老师教育孩子;他们自己呢,却以从师学习为耻,这真是糊涂啊!那些孩子的老师,教他们读书,学习书中的文句,并不是我所说的给人传授道理,给人解释疑惑的老师。

句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。巫医乐师百工之人,不耻相师;士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也。位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿。今其智乃反不能及,其可怪也欤!

重点词语:

16.句读之不知,惑之不解 宾语前置的标志

17. 或师焉,或不焉 有的 有的 同“否”

18. 小学而大遗 小的学习了 大的却丢了 小 大是形容词作名词 小学是古今异义词。

19. 巫医乐师百工之人 这些

20. 不耻相师 以 ……为耻

21. 士大夫之族 类

22. 曰师曰弟子云者 称 如此如此

23. 位卑则足羞 低下 感到耻辱

24. 官盛则近谀 阿谀,奉承。

25. 师道之不复可知矣 取独。恢复

26. 君子不齿 并列,同列。

27.今其智乃反不能及 竟然 比得上

28.其可怪也欤 难道 吗

B.句式:1. 而耻学于师 状语后置

2. 句读之不知,惑之不解 宾语前置

3. 彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。 判断句

不理解文句,疑惑得不到解决,有的向老师学习,有的却不向老师求教(意思是不知句读的倒要从师,不能解惑的却不从师),小的方面学习,大的方面却放弃了,我看不出他们是明白事理的。巫师、医生、乐师及各种工匠,不以互相学习为耻;士大夫这类人中,如有人称人家为老师,称自己为学生,这些人就聚集在一起嘲笑他。问那些嘲笑者(嘲笑他的原因),他们就说:“那个人与某人年龄相近,修养和学业也差不多,(怎么能称他为老师呢?)以地位低的人为师,足以感到耻辱,称官位高的人为师就近于谄媚。”啊!从师学习的风尚不能恢复,由此就可以知道原因了。巫师、医生、乐师及各种工匠,士大夫之类的人是不屑与他们为伍的,现在士大夫们的认识竟然反而不如他们。这不是很奇怪吗?(难道值得奇怪吗 ?)

第二段问题讨论:

1.这一段的分论点是什么?

明确:第一句:师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣。

2.为了论证分论点,为了抨击“耻学于师”的人,作者从哪三个方面进行了对比论证?

明确:

a.纵比

古之圣人:从师而问

今之众人:耻学于师

作者的议论:圣益圣,愚益愚,其皆出于此乎?

b.自比

对其子:择师而教

对其身:耻学于师

作者的议论:小学而大遗,吾未见其明也

c.横比

百工之人:不耻相师

士大夫:群聚而笑之

作者的观点:师道之不复,可知矣。今其智乃反不能及,其可怪也欤!

3.说说这一段与第一段是怎样联系的?

讨论后明确:批判当时士大夫耻于从师的不良风气,通过针砭时弊,从反面论证第一段所提出的中心论点。

第三段

圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子。孔子曰:“三人行,则必有我师”。是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子。闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

重点词语:

1. 圣人无常师 固定

2. 孔子师郯子 以……为师

3. 郯子之徒 这些 同一类别的人

4.师不必贤于弟子 比

5.不及孔子 比得上

6. 闻道有先后 道理,真理

7. 如是而已 这样 罢了

圣人没有固定的老师,孔子曾经以郯子、苌弘、师襄、老聃为师。郯子这一类人,他们的道德才能(当然)不如孔子。孔子说:“几个人走在一起,其中就一定有我的老师。”因此学生不一定不如老师,老师也不一定比弟子强,听闻道理有先有后,学问和技艺上各有各的专门研究,像这样罢了。

第三段问题讨论:

1.作者引述孔子的言行,阐述了什么观点?作出了什么论断?

明确:用孔子的言和行两方面的事例论证“圣人无常师”的论点,最后从孔子的事例中推断出:“弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已”的结论。

2.本段的分论点是什么?所用的论证方法有哪些?

明确:圣人无常师。举例论证。

第四段

李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

重点词语:

8.六艺经传 六经

9. 皆通习之 普遍 助词,不译。

10. 不拘于时,学于余 被 向

11. 余嘉其能行古道 赞赏 风尚,传统,此处指从师之道。

12. 作《师说》以贻之 来,用来,表示目的。 赠送

李蟠,十七岁,爱好古文,六经的经文和传文都普遍学习了,不被世俗限制,向我学习。我赞许他能遵行古人从师学习的风尚,特别写了这篇《师说》来赠给他。

第四段提问:

1.作者为什么称赞李蟠?

讨论后明确:作者赞扬李蟠,既是对他不从流俗的肯定,也是对士大夫们“不从师”的有力批判;既针砭时弊,又通过赞扬李蟠倡导从师。

2.这段文字的作用是什么?

讨论后明确:说明写作本文的原因。

总结全文

1. 画出全文结构图。

2.本文运用了哪些论证方法?

明确:对比论证、举例论证。

3.本文语言上有什么特点?

明确:

(1)整句散句结合:整齐的排偶句和灵活的散句交错运用,配合自然,错落有致。

(2)一个意思,多种句式。第二段结语一句比一句重。

(3)顶真修辞手法的运用。如:“古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。”

课堂小结:

本文以“师说”为题,讲了许多从师的道理。其中“人非生而知之者,孰能无惑”,强调了从师学习的必要性;“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存”,阐述了能者为师、虚心好学的从师态度;“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”,辩证地指出了师生关系。这些道理,在今天仍然有借鉴意义。当然,韩愈站在封建阶级的立场上,他所说的“道”,是指“圣人之道”。他认为“巫医乐师百工之人”是“君子不齿”的,“士大夫之族”本应比他们高明,这是作者的阶级局限。又如,作者重“传道”,而轻“彼童子之师”的“授书”、“习句读”,也是片面的。

拓展延伸

思考:虽然文章说,这篇文章是写给那个叫李蟠的学生的,可是读到这里我们还会只是这样看吗?他还是写给谁看的呢?

明确:可以说,韩愈的文章还送给以下的两种人:

写给当时那些不愿学习的士大夫阶层看的。提醒他们改掉这种坏习惯,否则后果会很严重。 再读文章最后一段文字,我想我们就不难理解韩愈写这篇文章的感情了,那种社会风气造成的忧心如焚是远远超过李蟠个人勤学好问带给自己的喜悦的。

1200多年过去了,今天我们身边还有很多人在重复着唐人同样的错误,社会上不尊重教师的现象比比皆是:家长袒护孩子,辱骂老师;学生课堂和老师顶嘴甚至围攻老师;学生在路上碰见老师却形同陌路……,从这个意义上说,这篇文章何尝不是写给今天的我们的呢?

正是这种穿越时空的恒久价值,使这篇文章历久弥新,成为经典。同学们,反思自己吧,让中华名族的美德在我们身上发出更耀眼的光芒。

课堂作业:

1.学生整理背诵字词解释句子翻译。

2.背诵全文

《师说》知识点整理

1、给下列划线的字注音:

句读 ( ) 或不焉( )

经传( )老聃 ( )

李蟠 ( ) 苌弘( )

相师 ( ) 近谀 ( )

贻之( )

2、特殊句式

宾语前置

句读之不知

惑之不解

介词结构后置

学于余

耻学于师

不必贤于弟子

判断句

师者,所以传道受业解惑也

其可怪也欤

其为惑也,终不解矣

人非生而知之者

非吾所谓传其道解其惑者也

①不拘于时----------被动句

②道之所存,师之所存也--------所字结构

3、一词多义

【师】

①古之学者必有师:(名词,老师)

②巫医乐师百工之人:(名词,作“专门技艺人”讲)

③吾师道也:(名词活用作动词,以……为师,意译为“学习”)

④师道之不传也久矣:(动词,从师)

⑤吾而师之:(意动用法,以……为师)

⑥则耻师:(动词 拜师学习)

⑦师者,所以传道受业解惑也:(老师)

⑧十年春,齐师伐我:(名词 军队)

【惑】

①师者,所以传道受业解惑也:(名词,疑难问题)

②于其身也,则耻师焉,惑矣:(形容词,糊涂)

③惑而不从师(动词,遇到疑难问题)

【道】

①师者,所以传道受业解惑也:(名词,道理)

②师道之不传也久矣:(名词,风尚)

③余嘉其能行古道:(名词,道路、途径)

【传】

①六艺经传皆通习之(传记,解释经书的著作)

②师者,所以传道受业解惑也(传授)

③师道之不传也久矣(流传)

【之】

①择师而教之: (代词,指代人)

②郯子之徒: (指示代词,连接定语和中心词,表示统一关系,相当于“这些”、“那些”)

③古之学者: (结构助词,表示修饰或领属关系,译为“的”)

④道之所存,师之所存也: (结构助词,用在定语和名词性的中心语之间,相当于现代汉语的“的”,可不译出来。)(不是“取消句子独立性”。因为“取消句子独立性”的“之”是用在主谓之间的,即“之”后必是动词;而两个“所存”是“所词短语”,“所词短语”都是名词性的。)

⑤句读之不知: (结构助词,表示宾语前置 )

⑥六艺经传,皆通习之: (助词,在动词、形容词或表示时间的词后,凑足音节,无意义)

【其】

①生乎吾前,其闻道也,固先乎吾: (人称代词,他)

②惑而不从师,其为惑也,终不解矣: (指示代词,那些 )

③古之圣人,其出人也远矣:(人称代词,他们 )

④夫庸知其年之先后生于吾乎:(人称代词,他们的)

⑤圣人之所以为圣……其皆出于此乎:(语气副词,表猜测,大概 )

⑥今其智乃反不能及:(人称代词,他们的)

⑦其可怪也欤:(加强语气,可译为“难道”)

【乎】

①其皆出于此乎? (语气助词,表推测,吧)

②生乎吾前:(介词,表时间,在)

③固先乎吾:(介词,表比较,比)

④嗟乎(语气助词,表感叹,与“嗟”连用,译为“唉”)

【于】

①耻学于师:(介词,表示处所、方向,从、向)

②其皆出于此乎? (介词,表示处所、方向,从、在) (由于)

③于其身也:(介词,表示对象,对,对于)

④师不必贤于弟子:(介词,表示比较,比)

⑤不拘于时:(介词,表示被动,受,被)

【而】

①人非生而知之者(连词,表承接) ②惑而不从师(连词,表转折)

③吾从而师之(连词,表承接)

④择师而教之(连词,表承接)

⑤授之书而习其句读者(连词,表并列)

⑥小学而大遗(连词,表转折)

⑦则群聚而笑之(连词,表修饰)

⑧如是而已(助词,与“已”连用,表陈述语气)

【也】

①其可怪也欤(句末语气词,与“欤”连用,加强语气)

②师道之不传也久矣(句中语气词,表示语气的停顿,以引起下文)

③师者,所以传道授业解惑也(句末语气词,表判断或肯定)

4、词类活用

①师者,所以传道受业解惑也:惑,形容词作名词:疑惑的问题、糊涂的问题

②吾从而师之:师,意动用法:以……为师

③吾师道也:师,名词活用作动词:学习

④其下圣人也亦远矣:下,名词活用作动词:不如

⑤是故圣益圣,愚益愚:圣,愚,形容词作名词,圣:圣人,愚,笨拙的人

⑥则耻师焉:耻,意动用法:以……为耻

⑦小学而大遗:小、大,形容词作名词:小的方面、大的方面

⑧吾未见其明也:明,形容词作名词,高明。

⑨位卑则足羞,官盛则近谀:卑、盛,形容词作名词:卑:卑贱的人、低下的人 盛:势盛位高的人

5、 通假字

①师者,所以传道【受】业解惑也 受:通“授”,传授,讲授

②或师焉,或【不】焉 不:通“否”,表否定

③授之书而习其句【读】者。 读,通"逗”,阅读中的断句

6、古今异义

①古之学者必有师---学者--- 古:求学的人 今:在学术上有所成就的人 ②师者,所以传道受业解惑也---所以---古:用来……的 今:表示因果关系的连词

③吾从而师之---从而----古:跟随并且 今:表目的或结果,是连词 ④无贵无贱---无---古:不论;不分 今:没有

⑤师道之不传也久矣---道---古:风气 今:道理

⑥句读之不知---读---古:句子中间需要停顿的地方,读dòu 今:看着文字发出声音,读dú

⑦小学而大遗---小学----古:小的方面 今:泛指低等教育场所

⑧圣人无常师---常---古:永久的;固定的 今:平常的

⑨是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子---不必---古:不一定 今:用不着、不需要

⑩年十七,好古文---古文---古:秦汉的散文 今:“五·四”之前的文言文的统称

⑾今之众人---众人---古:一般人,普通人 今:大多数人

7、其它重点词语

①终不解矣 (终究) ②夫庸知其年之先后生于吾乎(岂,难道)

③六艺经传皆通习之 (普遍) ④士大夫之族(类)

⑤郯子之徒 (同一类的人) ⑥君子不齿(并列)

⑦今其志乃反不能及(竟然) ⑧圣人无常师(固定)

⑨术业有专攻(研究,学习)

⑩余嘉其能行古道 (赞赏)

⑾作《师说》以贻之(赠送)

孔子说:“三人行,必有我师焉;择其善者而从之,其不善者而改之。”在中国,自古以来就有从师的风尚,但是唐朝时候,人们却以从师为耻。柳宗元《答韦中立论师道书》说:“今之世,不闻有师;有辄哗笑之,以为狂人。独韩愈不顾流俗,犯笑侮,收召后学,作《师说》,因抗颜而为师;世界群怪聚骂,指目牵引,而增与为言辞。愈以是得狂名。”韩愈倡言师道,触犯流俗、勇气可贵。今天,我们就来学习这篇著名的文章《师说》。

师 说

韩 愈

一、作者介绍

韩愈(768—824)字退之,唐代河南河阳(今河南孟县)人,著名文学家、哲学家,古文运动的倡导者。和柳宗元一起提出“文以载道”、“文道结合”的观点。著有《昌黎先生文集》四十卷,其中有许多为人们所传诵的优秀散文。他的散文,题材广泛,内容深刻,形式多样,语言质朴,气势雄壮,因此后世尊他为唐宋八大家之首。

古文运动,实际是以复古为名的文风改革运动,他和柳宗元一起提出“文以载道”、“文道结合”的观点,主张学习先秦、两汉“言之有物”、“言贵创新”的优秀散文,坚决摒弃只讲形式不重内容华而不实的文风。本文第四段他

赞扬李蟠“好古文”,就是指爱好他们倡导的那种古文。韩愈用他杰出的散文影响文坛,还热情地鼓励和指导后进写作古文。经过他和柳宗元等人努力,终于把文体从六朝以来浮艳的的骈文中解放出来,奠定了唐宋实用散文的基础。

《师说》是他的代表作之一,是他三十五岁时在长安任国子博士时写的。作者在文中阐述了老师的作用和标准,从师学习的重要性和从师应持的态度,提倡能者为师,不耻下问,教学相长。这些精辟的见解突破了孔子学说的框框,具有进步意义。

二、解题

“说”是一种议论文的文体,可以先叙后议,也可夹叙夹议。“说”与“论”相比,随便些。像《捕蛇者说》、《马说》都属“说”一类文体。“说”,古义为陈述和解说,因而对这类文体,都可按“解说……的道理”来理解。《师说》意思是解说关于“从师”的道理。当时社会风气不重视从师之道,认为从师学习是可耻之事。韩愈写这篇文章赠给他的学生李蟠,其目的就是抨击时弊,宣扬从师的道理。

三、预习检查。

1.给下列加线字注音:

dòu fǒu

句读 ( ) 或不焉( )

zhuàn dān

经传( ) 老聃 ( )

pán cháng

李蟠 ( ) 苌弘( )

xiāng yú

相师 ( ) 近谀 ( )

yí

贻之( )

2.概括各段大意。

明确:第1段 提出中心论题,并以教师的职能作用总论从师的重要性和择师的标准。

第2段批判不重师道的错误态度和耻于从师的不良风气。

第3段以孔子为例,指出古代圣人重视师道的事迹,进一步阐明从师的必要性和以能者为师的道理。

第4段说明本文写作的缘由。

第一段

古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

重点词语:

1.古之学者 求学的人 古今异义词

2. 所以传道受业解惑也 用来……的 同“授”

3. 生而知之 承接关系

4. 其为惑也 那些 疑难的问题

5. 生乎吾前 在

研习文本

古代求学的人一定有老师。老师是传授道理,教授学业,解决疑难问题的人。人不是生下来就懂得道理的,谁能没有疑惑?有疑惑却不跟从老师学习,他所存在的疑惑,就始终不能解决。在我之前出生的人,他懂得道理本来就比我早,我跟从他,拜他为师;在我之后出生的人,他懂得道理如果也比我早,我也跟从他学习,把他当作老师,我学习的是道理,哪里管他的年龄比我大还是比我小呢?因此,不论地位显贵还是地位低下,不论年长年少,道理存在的地方,就是老师存在的地方。

问题讨论:

①本文的中心论点是什么?

明确:“古之学者必有师”,这句开门见山,不仅起到点题作用,而且笼罩全文,概括了要论及的内容、范围。

②第一段中作者怎样从理论上对中心论点作初步论证的?

明确:第一层,提出中心论点;第二层,正面概论教师的职能;第三层,反面论述无师不能解惑,从理论上阐明从师的必要性;第四层,正面提出择师标准;第五层,归纳上文,提出从师的原则:无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存。

第二段

嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚;圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎!爱其子,择师而教之,于其身也,则耻师焉,惑矣!彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。

A.重点词语:

1. 师道之不传也久矣 取独 句中语气词,不译

2. 其出人也远矣 他们 超出 句中语气词,不译

3. 犹且从师而问焉 尚且,还 焉,于之 向老师

4. 今之众人 一般人

5. 其下圣人也亦远矣 他们 低于,不及 句中语气词,不译

6. 而耻学于师 却 以 ……为耻

7. 是故圣益圣,愚益愚 因此 圣人,形容词作名词 圣明,形容词

8. 圣人之所以为圣 ……的原因

9. 其皆出于此乎 大概 吧

10. 于其身也 对于 自身,自己

11. 则耻师焉 却 以 ……为耻 句末语气词

12.惑矣 糊涂 13.彼童子之师 那些 的

14. 句读 句,文句意思表达完毕,叫“句”;读,同“逗”,句子中间需要稍稍停顿的地方。句读,在本文中泛指文字的诵读。

15. 非吾所谓传其道解其惑者也 不是 所说 ……的人

唉!从师学习的风尚没有流传已经很久了,想要人们没有疑惑很难呐!古代的圣人,他们超过一般人很远了,尚且跟从老师向老师请教;现在的一般人,他们跟圣人相比相差很远了,却以向老师学为羞耻。所以圣人就更加圣明,愚人就更加愚昧。圣人之所以成为圣人,愚人之所以成为愚人,大概都是这个原因引起的吧!众人喜爱他们的孩子,选择老师教育孩子;他们自己呢,却以从师学习为耻,这真是糊涂啊!那些孩子的老师,教他们读书,学习书中的文句,并不是我所说的给人传授道理,给人解释疑惑的老师。

句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。巫医乐师百工之人,不耻相师;士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也。位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿。今其智乃反不能及,其可怪也欤!

重点词语:

16.句读之不知,惑之不解 宾语前置的标志

17. 或师焉,或不焉 有的 有的 同“否”

18. 小学而大遗 小的学习了 大的却丢了 小 大是形容词作名词 小学是古今异义词。

19. 巫医乐师百工之人 这些

20. 不耻相师 以 ……为耻

21. 士大夫之族 类

22. 曰师曰弟子云者 称 如此如此

23. 位卑则足羞 低下 感到耻辱

24. 官盛则近谀 阿谀,奉承。

25. 师道之不复可知矣 取独。恢复

26. 君子不齿 并列,同列。

27.今其智乃反不能及 竟然 比得上

28.其可怪也欤 难道 吗

B.句式:1. 而耻学于师 状语后置

2. 句读之不知,惑之不解 宾语前置

3. 彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。 判断句

不理解文句,疑惑得不到解决,有的向老师学习,有的却不向老师求教(意思是不知句读的倒要从师,不能解惑的却不从师),小的方面学习,大的方面却放弃了,我看不出他们是明白事理的。巫师、医生、乐师及各种工匠,不以互相学习为耻;士大夫这类人中,如有人称人家为老师,称自己为学生,这些人就聚集在一起嘲笑他。问那些嘲笑者(嘲笑他的原因),他们就说:“那个人与某人年龄相近,修养和学业也差不多,(怎么能称他为老师呢?)以地位低的人为师,足以感到耻辱,称官位高的人为师就近于谄媚。”啊!从师学习的风尚不能恢复,由此就可以知道原因了。巫师、医生、乐师及各种工匠,士大夫之类的人是不屑与他们为伍的,现在士大夫们的认识竟然反而不如他们。这不是很奇怪吗?(难道值得奇怪吗 ?)

第二段问题讨论:

1.这一段的分论点是什么?

明确:第一句:师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣。

2.为了论证分论点,为了抨击“耻学于师”的人,作者从哪三个方面进行了对比论证?

明确:

a.纵比

古之圣人:从师而问

今之众人:耻学于师

作者的议论:圣益圣,愚益愚,其皆出于此乎?

b.自比

对其子:择师而教

对其身:耻学于师

作者的议论:小学而大遗,吾未见其明也

c.横比

百工之人:不耻相师

士大夫:群聚而笑之

作者的观点:师道之不复,可知矣。今其智乃反不能及,其可怪也欤!

3.说说这一段与第一段是怎样联系的?

讨论后明确:批判当时士大夫耻于从师的不良风气,通过针砭时弊,从反面论证第一段所提出的中心论点。

第三段

圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子。孔子曰:“三人行,则必有我师”。是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子。闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

重点词语:

1. 圣人无常师 固定

2. 孔子师郯子 以……为师

3. 郯子之徒 这些 同一类别的人

4.师不必贤于弟子 比

5.不及孔子 比得上

6. 闻道有先后 道理,真理

7. 如是而已 这样 罢了

圣人没有固定的老师,孔子曾经以郯子、苌弘、师襄、老聃为师。郯子这一类人,他们的道德才能(当然)不如孔子。孔子说:“几个人走在一起,其中就一定有我的老师。”因此学生不一定不如老师,老师也不一定比弟子强,听闻道理有先有后,学问和技艺上各有各的专门研究,像这样罢了。

第三段问题讨论:

1.作者引述孔子的言行,阐述了什么观点?作出了什么论断?

明确:用孔子的言和行两方面的事例论证“圣人无常师”的论点,最后从孔子的事例中推断出:“弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已”的结论。

2.本段的分论点是什么?所用的论证方法有哪些?

明确:圣人无常师。举例论证。

第四段

李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

重点词语:

8.六艺经传 六经

9. 皆通习之 普遍 助词,不译。

10. 不拘于时,学于余 被 向

11. 余嘉其能行古道 赞赏 风尚,传统,此处指从师之道。

12. 作《师说》以贻之 来,用来,表示目的。 赠送

李蟠,十七岁,爱好古文,六经的经文和传文都普遍学习了,不被世俗限制,向我学习。我赞许他能遵行古人从师学习的风尚,特别写了这篇《师说》来赠给他。

第四段提问:

1.作者为什么称赞李蟠?

讨论后明确:作者赞扬李蟠,既是对他不从流俗的肯定,也是对士大夫们“不从师”的有力批判;既针砭时弊,又通过赞扬李蟠倡导从师。

2.这段文字的作用是什么?

讨论后明确:说明写作本文的原因。

总结全文

1. 画出全文结构图。

2.本文运用了哪些论证方法?

明确:对比论证、举例论证。

3.本文语言上有什么特点?

明确:

(1)整句散句结合:整齐的排偶句和灵活的散句交错运用,配合自然,错落有致。

(2)一个意思,多种句式。第二段结语一句比一句重。

(3)顶真修辞手法的运用。如:“古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。”

课堂小结:

本文以“师说”为题,讲了许多从师的道理。其中“人非生而知之者,孰能无惑”,强调了从师学习的必要性;“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存”,阐述了能者为师、虚心好学的从师态度;“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”,辩证地指出了师生关系。这些道理,在今天仍然有借鉴意义。当然,韩愈站在封建阶级的立场上,他所说的“道”,是指“圣人之道”。他认为“巫医乐师百工之人”是“君子不齿”的,“士大夫之族”本应比他们高明,这是作者的阶级局限。又如,作者重“传道”,而轻“彼童子之师”的“授书”、“习句读”,也是片面的。

拓展延伸

思考:虽然文章说,这篇文章是写给那个叫李蟠的学生的,可是读到这里我们还会只是这样看吗?他还是写给谁看的呢?

明确:可以说,韩愈的文章还送给以下的两种人:

写给当时那些不愿学习的士大夫阶层看的。提醒他们改掉这种坏习惯,否则后果会很严重。 再读文章最后一段文字,我想我们就不难理解韩愈写这篇文章的感情了,那种社会风气造成的忧心如焚是远远超过李蟠个人勤学好问带给自己的喜悦的。

1200多年过去了,今天我们身边还有很多人在重复着唐人同样的错误,社会上不尊重教师的现象比比皆是:家长袒护孩子,辱骂老师;学生课堂和老师顶嘴甚至围攻老师;学生在路上碰见老师却形同陌路……,从这个意义上说,这篇文章何尝不是写给今天的我们的呢?

正是这种穿越时空的恒久价值,使这篇文章历久弥新,成为经典。同学们,反思自己吧,让中华名族的美德在我们身上发出更耀眼的光芒。

课堂作业:

1.学生整理背诵字词解释句子翻译。

2.背诵全文

《师说》知识点整理

1、给下列划线的字注音:

句读 ( ) 或不焉( )

经传( )老聃 ( )

李蟠 ( ) 苌弘( )

相师 ( ) 近谀 ( )

贻之( )

2、特殊句式

宾语前置

句读之不知

惑之不解

介词结构后置

学于余

耻学于师

不必贤于弟子

判断句

师者,所以传道受业解惑也

其可怪也欤

其为惑也,终不解矣

人非生而知之者

非吾所谓传其道解其惑者也

①不拘于时----------被动句

②道之所存,师之所存也--------所字结构

3、一词多义

【师】

①古之学者必有师:(名词,老师)

②巫医乐师百工之人:(名词,作“专门技艺人”讲)

③吾师道也:(名词活用作动词,以……为师,意译为“学习”)

④师道之不传也久矣:(动词,从师)

⑤吾而师之:(意动用法,以……为师)

⑥则耻师:(动词 拜师学习)

⑦师者,所以传道受业解惑也:(老师)

⑧十年春,齐师伐我:(名词 军队)

【惑】

①师者,所以传道受业解惑也:(名词,疑难问题)

②于其身也,则耻师焉,惑矣:(形容词,糊涂)

③惑而不从师(动词,遇到疑难问题)

【道】

①师者,所以传道受业解惑也:(名词,道理)

②师道之不传也久矣:(名词,风尚)

③余嘉其能行古道:(名词,道路、途径)

【传】

①六艺经传皆通习之(传记,解释经书的著作)

②师者,所以传道受业解惑也(传授)

③师道之不传也久矣(流传)

【之】

①择师而教之: (代词,指代人)

②郯子之徒: (指示代词,连接定语和中心词,表示统一关系,相当于“这些”、“那些”)

③古之学者: (结构助词,表示修饰或领属关系,译为“的”)

④道之所存,师之所存也: (结构助词,用在定语和名词性的中心语之间,相当于现代汉语的“的”,可不译出来。)(不是“取消句子独立性”。因为“取消句子独立性”的“之”是用在主谓之间的,即“之”后必是动词;而两个“所存”是“所词短语”,“所词短语”都是名词性的。)

⑤句读之不知: (结构助词,表示宾语前置 )

⑥六艺经传,皆通习之: (助词,在动词、形容词或表示时间的词后,凑足音节,无意义)

【其】

①生乎吾前,其闻道也,固先乎吾: (人称代词,他)

②惑而不从师,其为惑也,终不解矣: (指示代词,那些 )

③古之圣人,其出人也远矣:(人称代词,他们 )

④夫庸知其年之先后生于吾乎:(人称代词,他们的)

⑤圣人之所以为圣……其皆出于此乎:(语气副词,表猜测,大概 )

⑥今其智乃反不能及:(人称代词,他们的)

⑦其可怪也欤:(加强语气,可译为“难道”)

【乎】

①其皆出于此乎? (语气助词,表推测,吧)

②生乎吾前:(介词,表时间,在)

③固先乎吾:(介词,表比较,比)

④嗟乎(语气助词,表感叹,与“嗟”连用,译为“唉”)

【于】

①耻学于师:(介词,表示处所、方向,从、向)

②其皆出于此乎? (介词,表示处所、方向,从、在) (由于)

③于其身也:(介词,表示对象,对,对于)

④师不必贤于弟子:(介词,表示比较,比)

⑤不拘于时:(介词,表示被动,受,被)

【而】

①人非生而知之者(连词,表承接) ②惑而不从师(连词,表转折)

③吾从而师之(连词,表承接)

④择师而教之(连词,表承接)

⑤授之书而习其句读者(连词,表并列)

⑥小学而大遗(连词,表转折)

⑦则群聚而笑之(连词,表修饰)

⑧如是而已(助词,与“已”连用,表陈述语气)

【也】

①其可怪也欤(句末语气词,与“欤”连用,加强语气)

②师道之不传也久矣(句中语气词,表示语气的停顿,以引起下文)

③师者,所以传道授业解惑也(句末语气词,表判断或肯定)

4、词类活用

①师者,所以传道受业解惑也:惑,形容词作名词:疑惑的问题、糊涂的问题

②吾从而师之:师,意动用法:以……为师

③吾师道也:师,名词活用作动词:学习

④其下圣人也亦远矣:下,名词活用作动词:不如

⑤是故圣益圣,愚益愚:圣,愚,形容词作名词,圣:圣人,愚,笨拙的人

⑥则耻师焉:耻,意动用法:以……为耻

⑦小学而大遗:小、大,形容词作名词:小的方面、大的方面

⑧吾未见其明也:明,形容词作名词,高明。

⑨位卑则足羞,官盛则近谀:卑、盛,形容词作名词:卑:卑贱的人、低下的人 盛:势盛位高的人

5、 通假字

①师者,所以传道【受】业解惑也 受:通“授”,传授,讲授

②或师焉,或【不】焉 不:通“否”,表否定

③授之书而习其句【读】者。 读,通"逗”,阅读中的断句

6、古今异义

①古之学者必有师---学者--- 古:求学的人 今:在学术上有所成就的人 ②师者,所以传道受业解惑也---所以---古:用来……的 今:表示因果关系的连词

③吾从而师之---从而----古:跟随并且 今:表目的或结果,是连词 ④无贵无贱---无---古:不论;不分 今:没有

⑤师道之不传也久矣---道---古:风气 今:道理

⑥句读之不知---读---古:句子中间需要停顿的地方,读dòu 今:看着文字发出声音,读dú

⑦小学而大遗---小学----古:小的方面 今:泛指低等教育场所

⑧圣人无常师---常---古:永久的;固定的 今:平常的

⑨是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子---不必---古:不一定 今:用不着、不需要

⑩年十七,好古文---古文---古:秦汉的散文 今:“五·四”之前的文言文的统称

⑾今之众人---众人---古:一般人,普通人 今:大多数人

7、其它重点词语

①终不解矣 (终究) ②夫庸知其年之先后生于吾乎(岂,难道)

③六艺经传皆通习之 (普遍) ④士大夫之族(类)

⑤郯子之徒 (同一类的人) ⑥君子不齿(并列)

⑦今其志乃反不能及(竟然) ⑧圣人无常师(固定)

⑨术业有专攻(研究,学习)

⑩余嘉其能行古道 (赞赏)

⑾作《师说》以贻之(赠送)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读