第1课隋朝的统一与灭亡练习题期中复习(含解析)2021-2022学年下学期四川省各地七年级历史

文档属性

| 名称 | 第1课隋朝的统一与灭亡练习题期中复习(含解析)2021-2022学年下学期四川省各地七年级历史 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 172.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-16 22:58:15 | ||

图片预览

文档简介

第1课隋朝的统一与灭亡练习题

1.(2021·四川·攀枝花第二初级中学七年级期中)小说《昙花王朝——隋帝国的短暂与辉煌》第一章标题为:百年乱世出新朝。这个“新”朝的建立者是( )

A.王莽 B.杨坚 C.杨广 D.李渊

2.(2021·四川省遂宁市第二中学校七年级期中)他在位期间成功地结束了西晋末年以来近300年的分裂局面,发展经济,编订户籍,统一南北币制和度量衡制度,加强中央集权,提高行政效率,促进了社会经济的恢复和发展。这位皇帝是

A.秦始皇 B.隋炀帝 C.汉武帝 D.隋文帝

3.(2021·四川广安·七年级期中)581年,杨坚夺取北周政权,建立隋朝,这一年是

A.公元5世纪初 B.公元5世纪末 C.公元6世纪初 D.公元6世纪末

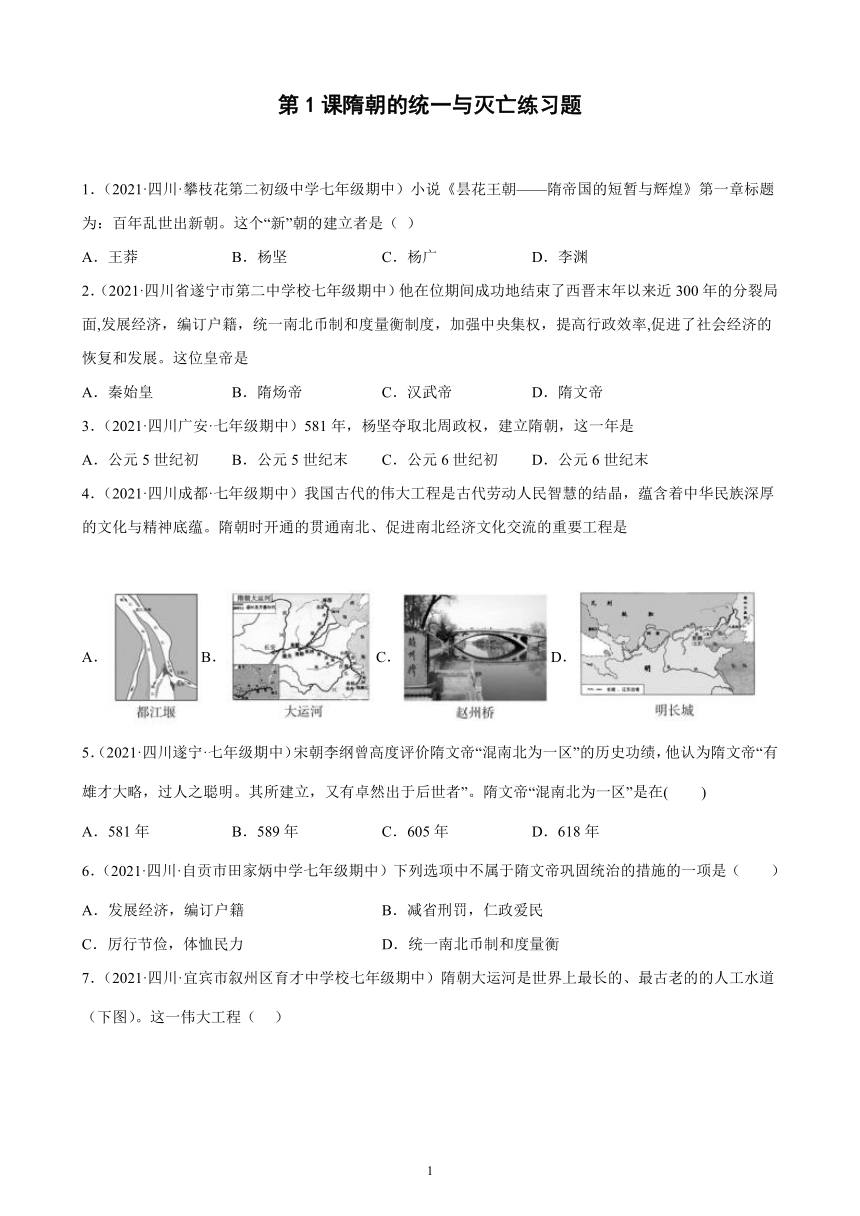

4.(2021·四川成都·七年级期中)我国古代的伟大工程是古代劳动人民智慧的结晶,蕴含着中华民族深厚的文化与精神底蕴。隋朝时开通的贯通南北、促进南北经济文化交流的重要工程是

A.B.C.D.

5.(2021·四川遂宁·七年级期中)宋朝李纲曾高度评价隋文帝“混南北为一区”的历史功绩,他认为隋文帝“有雄才大略,过人之聪明。其所建立,又有卓然出于后世者”。隋文帝“混南北为一区”是在( )

A.581年 B.589年 C.605年 D.618年

6.(2021·四川·自贡市田家炳中学七年级期中)下列选项中不属于隋文帝巩固统治的措施的一项是( )

A.发展经济,编订户籍 B.减省刑罚,仁政爱民

C.厉行节俭,体恤民力 D.统一南北币制和度量衡

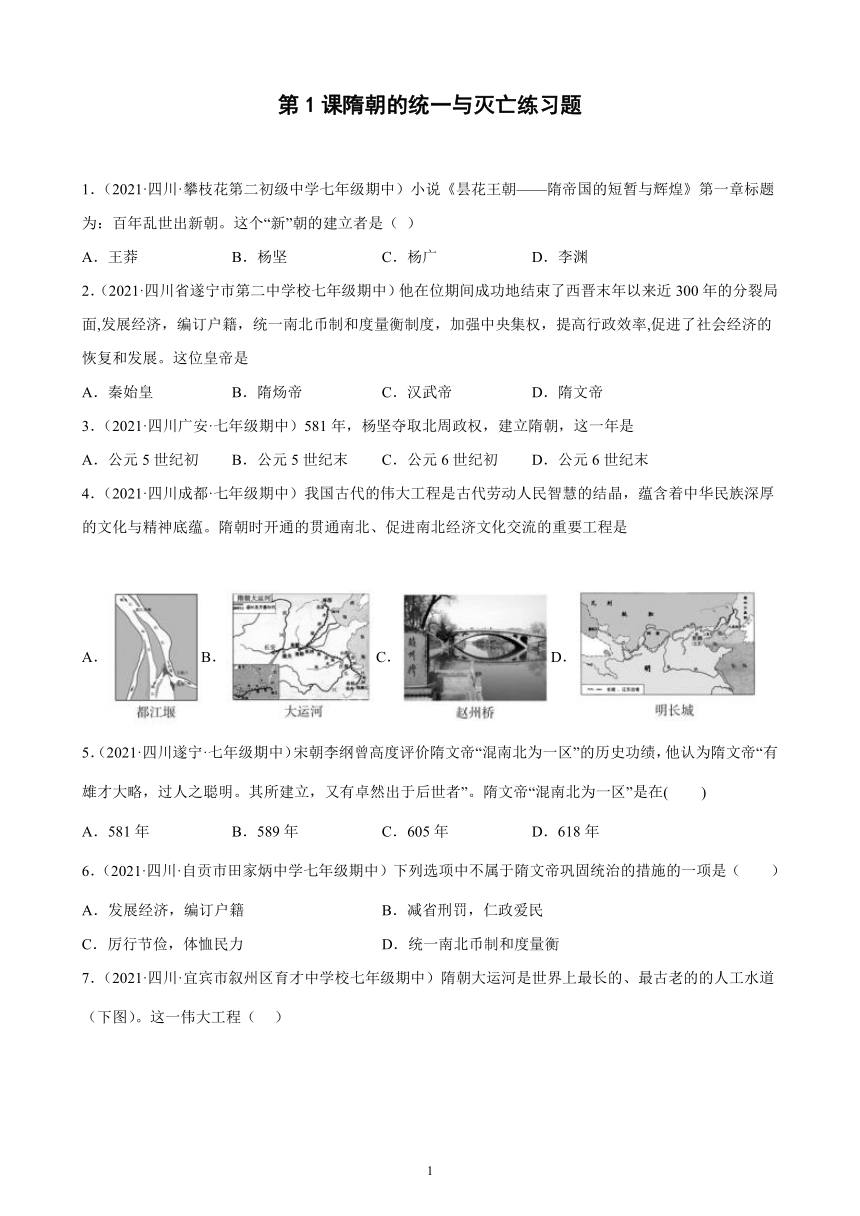

7.(2021·四川·宜宾市叙州区育才中学校七年级期中)隋朝大运河是世界上最长的、最古老的的人工水道(下图)。这一伟大工程( )

A.中心是①——长安 B.最南端到达②——今天的扬州

C.是隋文帝的政绩之一 D.发挥着贯通南北动脉的作用

8.(2021·四川遂宁·七年级期中)2014年在卡塔尔首都多哈举行的第38届世界遗产大会上,我国大运河项目成功入选世界遗产文化名录。隋朝大运河的南北起止点分别是

A.余杭、涿郡

B.洛阳、大都

C.余杭、洛阳

D.洛阳、余杭

9.(2021·四川成都·七年级期中)国家的统一是中国历史发展的主流。公元6世纪80年代,中国重归统一时的皇帝是( )

A.隋文帝 B.唐太宗 C.武则天 D.唐玄宗

10.(2021·四川·自贡市第二十八中学校七年级期中)史臣曰:“高祖……躬节俭,平徭役,仓廪实,法令行。”材料中的“高祖”是( )

A.唐高祖李渊 B.唐太宗李世民 C.隋炀帝杨广 D.隋文帝杨坚

11.(2021·四川遂宁·七年级期中)某导演在拍摄电视剧《隋文帝》过程中,设置了四个场景,其中错误的是

A.从北周统治者手中夺取政权 B.正式创立科举制度

C.指挥大军攻打陈朝 D.发展经济使隋朝出现了前所未有的繁荣景象

12.(2021·四川广元·七年级期中)“隋朝,犹如一颗流星划过历史的夜空,时间虽短却光芒四射”。下列对这句话的理解正确的有

①隋朝统治时间很短暂 ②隋朝开通了大运河,为后世南北交通奠定了基础

③随朝是我国历史上最强盛的朝代 ④隋朝创立的科举制度对后世产生深远影响

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①②③④

13.(2021·四川攀枝花·七年级期中)隋朝,犹如一颗流星划过历史的天空,时间虽然短暂,却光芒四射。下列有关隋朝历史贡献的叙述,不正确的是

A.实现了中国的又一次大统一 B.开通了纵贯南北的大运河

C.创立了专制主义皇帝制度 D.促进了社会经济迅速发展

14.(2021·四川泸州·七年级期中)“输送物资最方便的乃是水运,然而无论黄河、准水,还是长江,中国主要的江河都是自西向东,没有连接南北的河流。于是,隋炀帝便决定以人工之力来完成此事。”由材料可知,隋朝大运河的作用是( )

A.加强了对边疆的控制 B.巩固了国家统一

C.沟通了南北交通 D.加强了中央集权

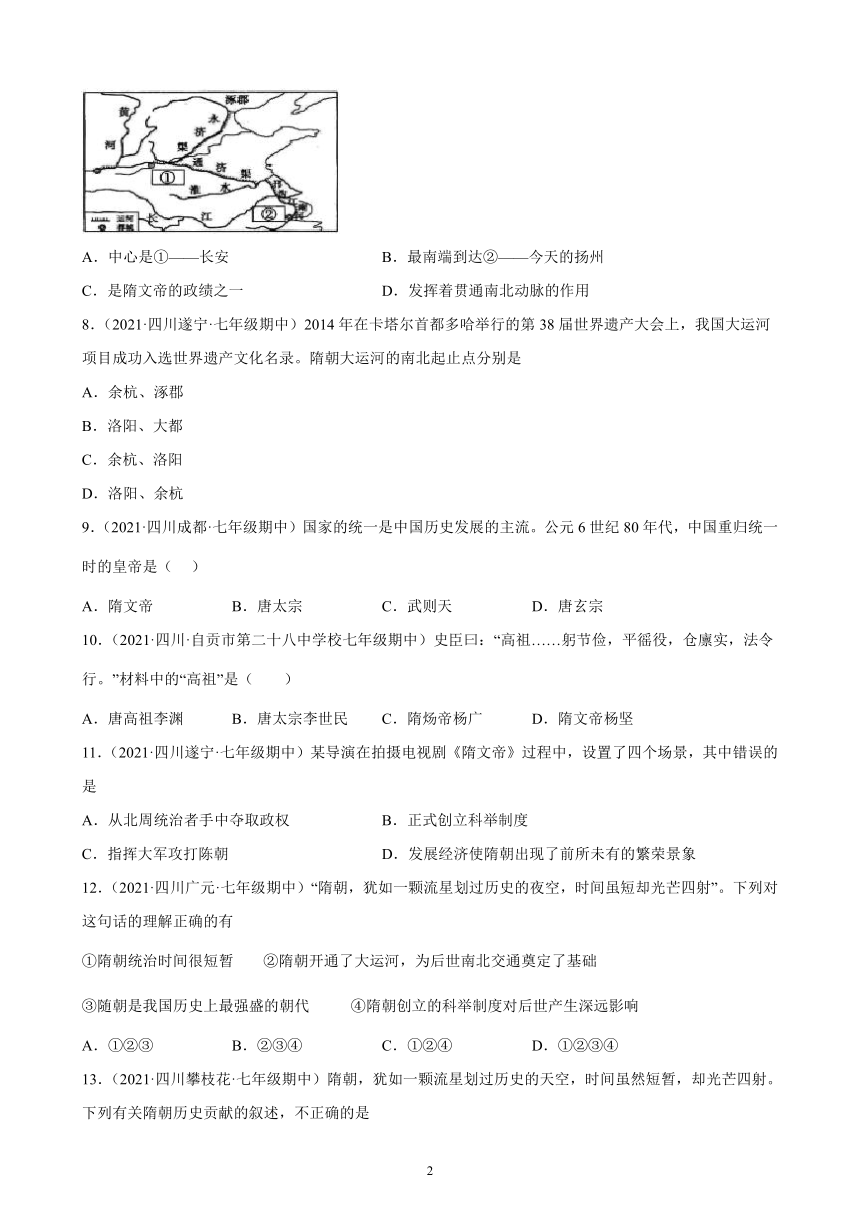

15.(2021·四川省遂宁高级实验学校七年级期中)如图是《隋朝大运河示意图》隋炀帝多次沿大运河巡游,示意图中A段是大运河的

A.通济渠

B.永济渠

C.江南河

D.邗沟

16.(2021·四川攀枝花·七年级期中)“(它)是世界上最长的、最古老的人工水道,……它促进了中国南北物资的交流和领土的统一管辖,反映出中国人民高超的智慧、决心和勇气,以及东方文明在水利技术和管理能力方面的杰出成就。”“它”指的是

A.都江堰 B.灵渠 C.大运河 D.赵州桥

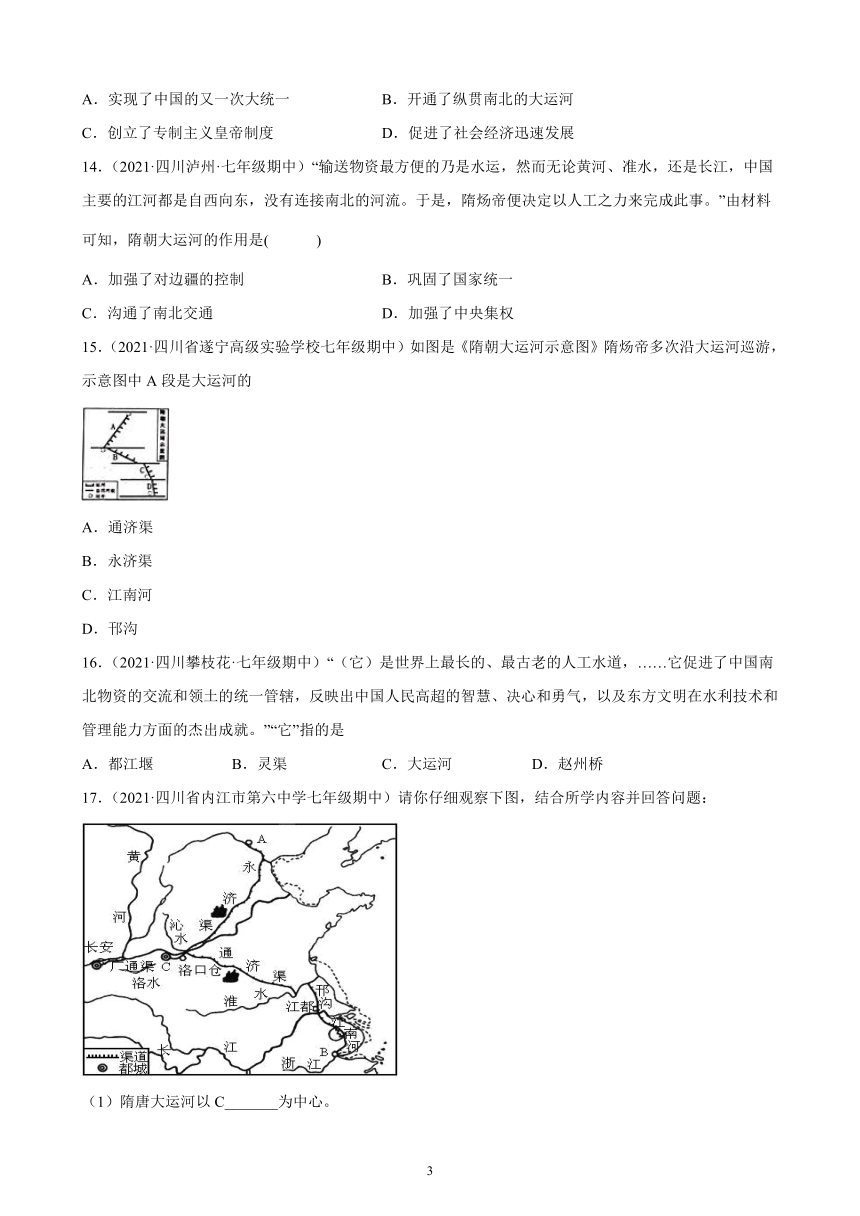

17.(2021·四川省内江市第六中学七年级期中)请你仔细观察下图,结合所学内容并回答问题:

(1)隋唐大运河以C_______为中心。

(2)运河两端城市古名称:A._______B.________

(3)该运河是哪位皇帝在位时开通的?

(4)“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。”结合所学知识谈一谈你如何评价该运河的开通?

18.(2021·四川省遂宁市第二中学校七年级期中)《贞观政要 论任贤》中唐太宗曾说“以古为镜,可以知兴替”,这说明他有重视历史研究为我所用的思想。掌握正确的评价历史人物和事件的方法是史学研究的重要手段。阅读材料

材料一:“千里长河一旦开,亡隋波浪九天来。锦帆未落干戈起,惆怅龙舟更不回。”

――胡曾

材料二:“帝业兴亡世几重?风流犹自说遗踪,但求死看扬州月,不愿生归驾九龙。”

――宗元鼎

请回答:

(1)材料一中“河”其中心在哪里?南北至点分别在哪里?

(2)材料二对此河开凿目的的认识是否符合史实?为什么?

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【解析】

根据题干信息:《昙花王朝——隋帝国的短暂与辉煌》,结合所学知识可知,581年二月,杨坚发动政变,废掉小皇帝,自己称帝,改国号为隋,都城在长安。589年隋灭陈,南北重新统一,结束了自西晋末年以来二百七十多年的分裂割据局面。只有选项B符合题意,ACD三项不符合题意;故选B。

2.D

【解析】

根据所学可知,581年,隋文帝建立隋朝,587年,统一全国,结束了西晋末年以来近300年的分裂局面,故D符合题意;前221年,秦始皇统一全国,故A不符合题意;隋炀帝的暴政使隋朝灭亡,故B不符合题意;汉武帝独尊儒术,使儒家思想成为封建社会的正统思想,故C不符合题意。故选D。

3.D

【解析】

根据题干并结合所学知识可知,1世纪是100年,年份化世纪的简单方法就是把年份除以100,取整数加1,581÷100=5,再加1,是6,所以是6世纪,一百年中的前20年属于世纪初,后20年属于世纪末,选项D符合题意;ABC项不符合题意应排除;故选D。

4.B

【解析】

依据所学可知,为了加强南北经济交通,巩固隋朝对全国的统治,605年隋炀帝命人开凿大运河。大运河成为南北政治、经济文化联系的纽带,也成为沟通亚洲内陆“丝绸之路”和海上“丝绸之路”的枢纽,B项符合题意,故此题选B。

5.B

【解析】

根据题干信息“隋文帝‘混南北为一区’”,由此判断隋文帝统一南北;结合所学知识可知,589年隋文帝灭掉陈朝,统一全国;因此只有选项B符合题意;ACD三项不符合题意;故选B。

6.B

【解析】

隋文帝在位时期“持法尤峻”,史载其“无宽仁之度”,B符合题意;据所学可知,隋统一后,发展经济、编订户籍;厉行节俭,体恤民力;统一南北币制和度量衡。这一系列措施,促进了社会经济的恢复和发展,使人口数量和垦田面积大幅度增长,隋朝成为疆域辽阔、国力强盛的王朝,A、C、D排除。

7.D

【解析】

依据所学可知,隋朝大运河北抵涿郡,南到余杭,以洛阳为中心,故AB表述错误,不合题意;为了加强南北经济交通,巩固隋朝对全国的统治,605年隋炀帝命人开凿大运河,故C表述错误,不合题意;大运河是我国南北交通的大动脉,它大大促进了我国南北政治经济的交流,故D表述正确,符合题意。故此题选D。

8.A

【解析】

结合所学知识可知,隋炀帝从605年起,开通了一条纵贯南北的大运河。隋朝大运河以洛阳为中心,北达涿郡,南至余杭,全长两千多公里,是古代世界最长的运河。故A符合题意;洛阳是隋朝大运河的中心,故BCD不符合题意。故选A。

9.A

【解析】

依据题干“公元6世纪80年代”和所学可知,公元581年,北周外戚杨坚夺取政权,建立隋朝,是为隋文帝,589年隋文帝派大军灭掉南朝的最后一个朝代陈朝,结束了魏晋南北朝长期分裂割据的局面,使中国重归于统一,A正确;618年,李渊建立唐朝,此时已经是公元7世纪,而唐太宗、武则天、唐玄宗都是之后的唐朝统治者,BCD排除。故选A。

10.D

【解析】

材料中的“高祖”是隋文帝杨坚。隋文帝在位时期,采取发展经济,编订户籍,统一南北币制和度量衡制度,加强中央集权,提高行政效率等措施,使政治稳固、社会安定、百姓富足、文化繁荣,史称“开皇之治”。故D项正确;唐高祖李渊处于唐朝初年,受隋末农民起义影响,唐朝经济凋敝,排除A项;唐太宗不能称作高祖,排除B项;隋炀帝杨广好大喜功,不恤民力,又纵情享乐,奢侈无度,与材料不符合,排除C项。故选D。

11.B

【解析】

结合所学知识可知,隋炀帝始建进士科,标志着科举制的形成,因此B错误,符合题意;ACD均是关于隋炀帝的正确描述,不符合题意。故选B。

12.C

【解析】

]依据所学可知,流星是指一闪而过,非常短暂。隋朝是我国历史上存在较短的朝代之一,但隋朝正式创立了科举制度,以选拔优秀人才,弱化世族垄断仕官的能力,对后世产生深远影响;开凿大运河,沟通了南北,有利于南北经济文化的交流和发展,所以说隋朝,犹如一颗流星,时间虽短却光芒四射,故①②④符合题意;③说法不严谨,隋朝是我国历史上强盛的朝代之一,故③不符合题意,排除ABD。综上故选C。

13.C

【解析】

根据材料并结合所学可知,秦朝创立了专制主义皇帝制度,与隋朝历史无关,所以C项符合题意,故选择C项;隋朝统治虽然时间短暂,但却是一个承上启下、继往开来的朝代。隋朝结束了南北朝长期分裂的局面,实现了中国的又一次大统一,这与隋朝历史相符,但不符合题意,故排除A项;隋炀帝时开通了纵贯南北的大运河,对巩固统一、促进南北经济文化交流起了重要作用,这与隋朝历史相符,但不符合题意,故排除B项;隋文帝励精图治,开创了开皇盛世局面,促进了社会经济迅速发展,这与隋朝历史相符,但不符合题意,故排除D项。

14.C

【解析】

依据材料“输送物资最方便的乃是水运,然而无论黄河、准水,还是长江,中国主要的江河都是自西向东,没有连接南北的河流”的信息可知,中国没有连接南北的河流以进行水运,所以隋炀帝完成运河,沟通了南北交通,C符合题意;材料与加强边疆控制无关,故A错误;材料未提及巩固国家统一的作用,故B错误;材料未提及加强中央集权的作用,故D错误;故选C。

15.B

【解析】

依据所学可知,为了加强南北经济交通,巩固隋朝对全国的统治,605年隋炀帝命人开凿大运河。隋朝大运河北抵涿郡,南到余杭,以洛阳为中心,从北向南依次是永济渠、通济渠、邗沟,江南河,故A段是大运河的永济渠,故B符合题意;BCD表述错误,不合题意。故此题选A。

16.C

【解析】

根据材料“(它)是世界上最长的、最古老的人工水道,……它促进了中国南北物资的交流和领土的统一管辖”结合所学知识可知,为了加强南北交通,便利江南粮食,布匹的北运,进而巩固隋王朝对去全国的统治。605年,隋炀帝下令开凿了大运河。大运河以洛阳为中心,北达(或最北点)涿郡(今北京),南至(或最南点)余杭(今杭州),全长2000多公里,是世界上最伟大的工程之一。大运河的开通,大大促进了我国南北经济的交流,成为我国南北交通的大动脉,C符合题意;ABD项与 “(它)是世界上最长的、最古老的人工水道”不符,排除。故选择C。

17.(1)洛阳

(2)A.涿郡;B.余杭(4写北京、杭州不给分,写错别字不给分)

(3)隋炀帝或杨广

(4)积极:加强了南北地区政治、经济和文化交流。消极:增加了百姓的徭役负担,一定程度上加速了隋朝的灭亡。(积极消极,意思相近即可)

【解析】

(1)结合所学知识,隋朝时期隋炀帝下令开通贯通南北的大运河,以洛阳为中心。

(2)大运河北到涿郡(今北京),南到余杭(今杭州)。

(3)隋炀帝时期为了巩固统治,下令开通大运河。

(4)“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。”表明作者认为大运河的开通利大于弊,结合所学知识,大运河的开通虽然增加了百姓的徭役负担,一定程度上加速了隋朝的灭亡,但是加强了南北之间的经济文化交流,功在当代,利在千秋。

18.(1)中心:洛阳;起止点:南起余杭,北至涿郡。

(2)不符合史实,因为隋朝开凿大运河的目的是加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治。

【解析】

(1)根据材料一“千里长河一旦开,亡隋波浪九天来。锦帆未落干戈起,惆怅龙舟更不回。”并结合所学知识可知,唐朝诗人胡曾在诗中表达了隋炀帝开凿运河与隋朝灭亡之间的关系,因此,材料一中“河”是指隋朝大运河。从605年起,隋朝陆续开凿了一条贯通南北的大运河,大运河以洛阳为中心,北抵涿郡,南至余杭。

(2)根据材料二“帝业兴亡世几重?风流犹自说遗踪,但求死看扬州月,不愿生归驾九龙。”可知,材料大意是:帝王的功业从兴盛到衰亡能传上几代人呢,唯有旧时遗迹上还残留着当年的流风余韵,只求死在扬州能够天天守看这里的月色,而不愿乘着天子的车驾活着离开。据此可知,作者认为隋炀帝开凿大运河是为了享乐,腐化造成了帝业的败亡。结合所学知识可知,为了加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治,隋炀帝利用已有的经济实力,征发几百万人,从605年起,陆续开凿了一条贯通南北的大运河。因此,材料二对此河开凿目的的认识不符合史实。

答案第1页,共2页

1.(2021·四川·攀枝花第二初级中学七年级期中)小说《昙花王朝——隋帝国的短暂与辉煌》第一章标题为:百年乱世出新朝。这个“新”朝的建立者是( )

A.王莽 B.杨坚 C.杨广 D.李渊

2.(2021·四川省遂宁市第二中学校七年级期中)他在位期间成功地结束了西晋末年以来近300年的分裂局面,发展经济,编订户籍,统一南北币制和度量衡制度,加强中央集权,提高行政效率,促进了社会经济的恢复和发展。这位皇帝是

A.秦始皇 B.隋炀帝 C.汉武帝 D.隋文帝

3.(2021·四川广安·七年级期中)581年,杨坚夺取北周政权,建立隋朝,这一年是

A.公元5世纪初 B.公元5世纪末 C.公元6世纪初 D.公元6世纪末

4.(2021·四川成都·七年级期中)我国古代的伟大工程是古代劳动人民智慧的结晶,蕴含着中华民族深厚的文化与精神底蕴。隋朝时开通的贯通南北、促进南北经济文化交流的重要工程是

A.B.C.D.

5.(2021·四川遂宁·七年级期中)宋朝李纲曾高度评价隋文帝“混南北为一区”的历史功绩,他认为隋文帝“有雄才大略,过人之聪明。其所建立,又有卓然出于后世者”。隋文帝“混南北为一区”是在( )

A.581年 B.589年 C.605年 D.618年

6.(2021·四川·自贡市田家炳中学七年级期中)下列选项中不属于隋文帝巩固统治的措施的一项是( )

A.发展经济,编订户籍 B.减省刑罚,仁政爱民

C.厉行节俭,体恤民力 D.统一南北币制和度量衡

7.(2021·四川·宜宾市叙州区育才中学校七年级期中)隋朝大运河是世界上最长的、最古老的的人工水道(下图)。这一伟大工程( )

A.中心是①——长安 B.最南端到达②——今天的扬州

C.是隋文帝的政绩之一 D.发挥着贯通南北动脉的作用

8.(2021·四川遂宁·七年级期中)2014年在卡塔尔首都多哈举行的第38届世界遗产大会上,我国大运河项目成功入选世界遗产文化名录。隋朝大运河的南北起止点分别是

A.余杭、涿郡

B.洛阳、大都

C.余杭、洛阳

D.洛阳、余杭

9.(2021·四川成都·七年级期中)国家的统一是中国历史发展的主流。公元6世纪80年代,中国重归统一时的皇帝是( )

A.隋文帝 B.唐太宗 C.武则天 D.唐玄宗

10.(2021·四川·自贡市第二十八中学校七年级期中)史臣曰:“高祖……躬节俭,平徭役,仓廪实,法令行。”材料中的“高祖”是( )

A.唐高祖李渊 B.唐太宗李世民 C.隋炀帝杨广 D.隋文帝杨坚

11.(2021·四川遂宁·七年级期中)某导演在拍摄电视剧《隋文帝》过程中,设置了四个场景,其中错误的是

A.从北周统治者手中夺取政权 B.正式创立科举制度

C.指挥大军攻打陈朝 D.发展经济使隋朝出现了前所未有的繁荣景象

12.(2021·四川广元·七年级期中)“隋朝,犹如一颗流星划过历史的夜空,时间虽短却光芒四射”。下列对这句话的理解正确的有

①隋朝统治时间很短暂 ②隋朝开通了大运河,为后世南北交通奠定了基础

③随朝是我国历史上最强盛的朝代 ④隋朝创立的科举制度对后世产生深远影响

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①②③④

13.(2021·四川攀枝花·七年级期中)隋朝,犹如一颗流星划过历史的天空,时间虽然短暂,却光芒四射。下列有关隋朝历史贡献的叙述,不正确的是

A.实现了中国的又一次大统一 B.开通了纵贯南北的大运河

C.创立了专制主义皇帝制度 D.促进了社会经济迅速发展

14.(2021·四川泸州·七年级期中)“输送物资最方便的乃是水运,然而无论黄河、准水,还是长江,中国主要的江河都是自西向东,没有连接南北的河流。于是,隋炀帝便决定以人工之力来完成此事。”由材料可知,隋朝大运河的作用是( )

A.加强了对边疆的控制 B.巩固了国家统一

C.沟通了南北交通 D.加强了中央集权

15.(2021·四川省遂宁高级实验学校七年级期中)如图是《隋朝大运河示意图》隋炀帝多次沿大运河巡游,示意图中A段是大运河的

A.通济渠

B.永济渠

C.江南河

D.邗沟

16.(2021·四川攀枝花·七年级期中)“(它)是世界上最长的、最古老的人工水道,……它促进了中国南北物资的交流和领土的统一管辖,反映出中国人民高超的智慧、决心和勇气,以及东方文明在水利技术和管理能力方面的杰出成就。”“它”指的是

A.都江堰 B.灵渠 C.大运河 D.赵州桥

17.(2021·四川省内江市第六中学七年级期中)请你仔细观察下图,结合所学内容并回答问题:

(1)隋唐大运河以C_______为中心。

(2)运河两端城市古名称:A._______B.________

(3)该运河是哪位皇帝在位时开通的?

(4)“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。”结合所学知识谈一谈你如何评价该运河的开通?

18.(2021·四川省遂宁市第二中学校七年级期中)《贞观政要 论任贤》中唐太宗曾说“以古为镜,可以知兴替”,这说明他有重视历史研究为我所用的思想。掌握正确的评价历史人物和事件的方法是史学研究的重要手段。阅读材料

材料一:“千里长河一旦开,亡隋波浪九天来。锦帆未落干戈起,惆怅龙舟更不回。”

――胡曾

材料二:“帝业兴亡世几重?风流犹自说遗踪,但求死看扬州月,不愿生归驾九龙。”

――宗元鼎

请回答:

(1)材料一中“河”其中心在哪里?南北至点分别在哪里?

(2)材料二对此河开凿目的的认识是否符合史实?为什么?

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【解析】

根据题干信息:《昙花王朝——隋帝国的短暂与辉煌》,结合所学知识可知,581年二月,杨坚发动政变,废掉小皇帝,自己称帝,改国号为隋,都城在长安。589年隋灭陈,南北重新统一,结束了自西晋末年以来二百七十多年的分裂割据局面。只有选项B符合题意,ACD三项不符合题意;故选B。

2.D

【解析】

根据所学可知,581年,隋文帝建立隋朝,587年,统一全国,结束了西晋末年以来近300年的分裂局面,故D符合题意;前221年,秦始皇统一全国,故A不符合题意;隋炀帝的暴政使隋朝灭亡,故B不符合题意;汉武帝独尊儒术,使儒家思想成为封建社会的正统思想,故C不符合题意。故选D。

3.D

【解析】

根据题干并结合所学知识可知,1世纪是100年,年份化世纪的简单方法就是把年份除以100,取整数加1,581÷100=5,再加1,是6,所以是6世纪,一百年中的前20年属于世纪初,后20年属于世纪末,选项D符合题意;ABC项不符合题意应排除;故选D。

4.B

【解析】

依据所学可知,为了加强南北经济交通,巩固隋朝对全国的统治,605年隋炀帝命人开凿大运河。大运河成为南北政治、经济文化联系的纽带,也成为沟通亚洲内陆“丝绸之路”和海上“丝绸之路”的枢纽,B项符合题意,故此题选B。

5.B

【解析】

根据题干信息“隋文帝‘混南北为一区’”,由此判断隋文帝统一南北;结合所学知识可知,589年隋文帝灭掉陈朝,统一全国;因此只有选项B符合题意;ACD三项不符合题意;故选B。

6.B

【解析】

隋文帝在位时期“持法尤峻”,史载其“无宽仁之度”,B符合题意;据所学可知,隋统一后,发展经济、编订户籍;厉行节俭,体恤民力;统一南北币制和度量衡。这一系列措施,促进了社会经济的恢复和发展,使人口数量和垦田面积大幅度增长,隋朝成为疆域辽阔、国力强盛的王朝,A、C、D排除。

7.D

【解析】

依据所学可知,隋朝大运河北抵涿郡,南到余杭,以洛阳为中心,故AB表述错误,不合题意;为了加强南北经济交通,巩固隋朝对全国的统治,605年隋炀帝命人开凿大运河,故C表述错误,不合题意;大运河是我国南北交通的大动脉,它大大促进了我国南北政治经济的交流,故D表述正确,符合题意。故此题选D。

8.A

【解析】

结合所学知识可知,隋炀帝从605年起,开通了一条纵贯南北的大运河。隋朝大运河以洛阳为中心,北达涿郡,南至余杭,全长两千多公里,是古代世界最长的运河。故A符合题意;洛阳是隋朝大运河的中心,故BCD不符合题意。故选A。

9.A

【解析】

依据题干“公元6世纪80年代”和所学可知,公元581年,北周外戚杨坚夺取政权,建立隋朝,是为隋文帝,589年隋文帝派大军灭掉南朝的最后一个朝代陈朝,结束了魏晋南北朝长期分裂割据的局面,使中国重归于统一,A正确;618年,李渊建立唐朝,此时已经是公元7世纪,而唐太宗、武则天、唐玄宗都是之后的唐朝统治者,BCD排除。故选A。

10.D

【解析】

材料中的“高祖”是隋文帝杨坚。隋文帝在位时期,采取发展经济,编订户籍,统一南北币制和度量衡制度,加强中央集权,提高行政效率等措施,使政治稳固、社会安定、百姓富足、文化繁荣,史称“开皇之治”。故D项正确;唐高祖李渊处于唐朝初年,受隋末农民起义影响,唐朝经济凋敝,排除A项;唐太宗不能称作高祖,排除B项;隋炀帝杨广好大喜功,不恤民力,又纵情享乐,奢侈无度,与材料不符合,排除C项。故选D。

11.B

【解析】

结合所学知识可知,隋炀帝始建进士科,标志着科举制的形成,因此B错误,符合题意;ACD均是关于隋炀帝的正确描述,不符合题意。故选B。

12.C

【解析】

]依据所学可知,流星是指一闪而过,非常短暂。隋朝是我国历史上存在较短的朝代之一,但隋朝正式创立了科举制度,以选拔优秀人才,弱化世族垄断仕官的能力,对后世产生深远影响;开凿大运河,沟通了南北,有利于南北经济文化的交流和发展,所以说隋朝,犹如一颗流星,时间虽短却光芒四射,故①②④符合题意;③说法不严谨,隋朝是我国历史上强盛的朝代之一,故③不符合题意,排除ABD。综上故选C。

13.C

【解析】

根据材料并结合所学可知,秦朝创立了专制主义皇帝制度,与隋朝历史无关,所以C项符合题意,故选择C项;隋朝统治虽然时间短暂,但却是一个承上启下、继往开来的朝代。隋朝结束了南北朝长期分裂的局面,实现了中国的又一次大统一,这与隋朝历史相符,但不符合题意,故排除A项;隋炀帝时开通了纵贯南北的大运河,对巩固统一、促进南北经济文化交流起了重要作用,这与隋朝历史相符,但不符合题意,故排除B项;隋文帝励精图治,开创了开皇盛世局面,促进了社会经济迅速发展,这与隋朝历史相符,但不符合题意,故排除D项。

14.C

【解析】

依据材料“输送物资最方便的乃是水运,然而无论黄河、准水,还是长江,中国主要的江河都是自西向东,没有连接南北的河流”的信息可知,中国没有连接南北的河流以进行水运,所以隋炀帝完成运河,沟通了南北交通,C符合题意;材料与加强边疆控制无关,故A错误;材料未提及巩固国家统一的作用,故B错误;材料未提及加强中央集权的作用,故D错误;故选C。

15.B

【解析】

依据所学可知,为了加强南北经济交通,巩固隋朝对全国的统治,605年隋炀帝命人开凿大运河。隋朝大运河北抵涿郡,南到余杭,以洛阳为中心,从北向南依次是永济渠、通济渠、邗沟,江南河,故A段是大运河的永济渠,故B符合题意;BCD表述错误,不合题意。故此题选A。

16.C

【解析】

根据材料“(它)是世界上最长的、最古老的人工水道,……它促进了中国南北物资的交流和领土的统一管辖”结合所学知识可知,为了加强南北交通,便利江南粮食,布匹的北运,进而巩固隋王朝对去全国的统治。605年,隋炀帝下令开凿了大运河。大运河以洛阳为中心,北达(或最北点)涿郡(今北京),南至(或最南点)余杭(今杭州),全长2000多公里,是世界上最伟大的工程之一。大运河的开通,大大促进了我国南北经济的交流,成为我国南北交通的大动脉,C符合题意;ABD项与 “(它)是世界上最长的、最古老的人工水道”不符,排除。故选择C。

17.(1)洛阳

(2)A.涿郡;B.余杭(4写北京、杭州不给分,写错别字不给分)

(3)隋炀帝或杨广

(4)积极:加强了南北地区政治、经济和文化交流。消极:增加了百姓的徭役负担,一定程度上加速了隋朝的灭亡。(积极消极,意思相近即可)

【解析】

(1)结合所学知识,隋朝时期隋炀帝下令开通贯通南北的大运河,以洛阳为中心。

(2)大运河北到涿郡(今北京),南到余杭(今杭州)。

(3)隋炀帝时期为了巩固统治,下令开通大运河。

(4)“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。”表明作者认为大运河的开通利大于弊,结合所学知识,大运河的开通虽然增加了百姓的徭役负担,一定程度上加速了隋朝的灭亡,但是加强了南北之间的经济文化交流,功在当代,利在千秋。

18.(1)中心:洛阳;起止点:南起余杭,北至涿郡。

(2)不符合史实,因为隋朝开凿大运河的目的是加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治。

【解析】

(1)根据材料一“千里长河一旦开,亡隋波浪九天来。锦帆未落干戈起,惆怅龙舟更不回。”并结合所学知识可知,唐朝诗人胡曾在诗中表达了隋炀帝开凿运河与隋朝灭亡之间的关系,因此,材料一中“河”是指隋朝大运河。从605年起,隋朝陆续开凿了一条贯通南北的大运河,大运河以洛阳为中心,北抵涿郡,南至余杭。

(2)根据材料二“帝业兴亡世几重?风流犹自说遗踪,但求死看扬州月,不愿生归驾九龙。”可知,材料大意是:帝王的功业从兴盛到衰亡能传上几代人呢,唯有旧时遗迹上还残留着当年的流风余韵,只求死在扬州能够天天守看这里的月色,而不愿乘着天子的车驾活着离开。据此可知,作者认为隋炀帝开凿大运河是为了享乐,腐化造成了帝业的败亡。结合所学知识可知,为了加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治,隋炀帝利用已有的经济实力,征发几百万人,从605年起,陆续开凿了一条贯通南北的大运河。因此,材料二对此河开凿目的的认识不符合史实。

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源