第4课唐朝的中外文化交流练习题期中复习(含解析)2021-2022学年下学期四川省各地七年级历史

文档属性

| 名称 | 第4课唐朝的中外文化交流练习题期中复习(含解析)2021-2022学年下学期四川省各地七年级历史 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 325.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-16 22:59:17 | ||

图片预览

文档简介

第4课唐朝的中外文化交流练习题

1.(2021·四川·攀枝花第二初级中学七年级期中)唐朝时,该国派出的遣唐使有十几批,最多的一次达到500多人。这个国家是 ( )

A.日本 B.天竺 C.大食 D.大秦

2.(2021·四川省遂宁市第二中学校七年级期中)唐朝时,中国与天竺交往最大的特点是

A.民间商贸交往 B.使臣互往通好

C.以佛教为纽带 D.技术交流

3.(2021·四川省内江市第六中学七年级期中)唐朝时,由日本派遣来唐朝学习先进文化的使团被称为( )

A.节度使 B.遣唐使 C.遣隋使 D.转运使

4.(2021·四川攀枝花·七年级期中)唐朝时日本派出十几批遣唐使来华,其主要目的是

A.学习唐朝文化 B.掠夺中国财富

C.传播日本宗教 D.谋求两国和好

5.(2021·四川乐山·七年级期中)庚子年初我国疫情蔓延之初,日本援华物资张贴标语“山川异域,风同天”。八字出自日本长屋亲王《绣袈裟衣缘》,“山川异域,风月同天。寄诸佛子,共结来缘。”回顾历史中日友好源远流长,唐朝时为中日友好做出贡献的人物有( )

①鉴真 ②崔致远 ③玄奘 ④弘法大师

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

6.(2021·四川乐山·七年级期中)古迹是凝固的历史下,列古迹中能作为古代中日友好见证的是( )

A.吐蕃大昭寺 B.唐招提寺 C.敦煌莫高窟 D.那烂陀寺

7.(2021·四川攀枝花·七年级期中)唐都长安城规模宏大,布局严谨,规划合理。长安城内设有100多个“坊”,其功能是

A.政府办公区 B.居民区 C.商业区 D.手工业作坊区

8.(2021·四川·攀枝花第二初级中学七年级期中)2015年5月,国家主席习近平举行隆重仪式欢迎印度总理莫迪访华,莫迪的访华促进了中印经济文化交流。如果你想了解7世纪印度的历史,下列资料中最值得查阅的是( )

A.《史记》 B.《大唐西域记》 C.《贞观政要》 D.《金刚经》

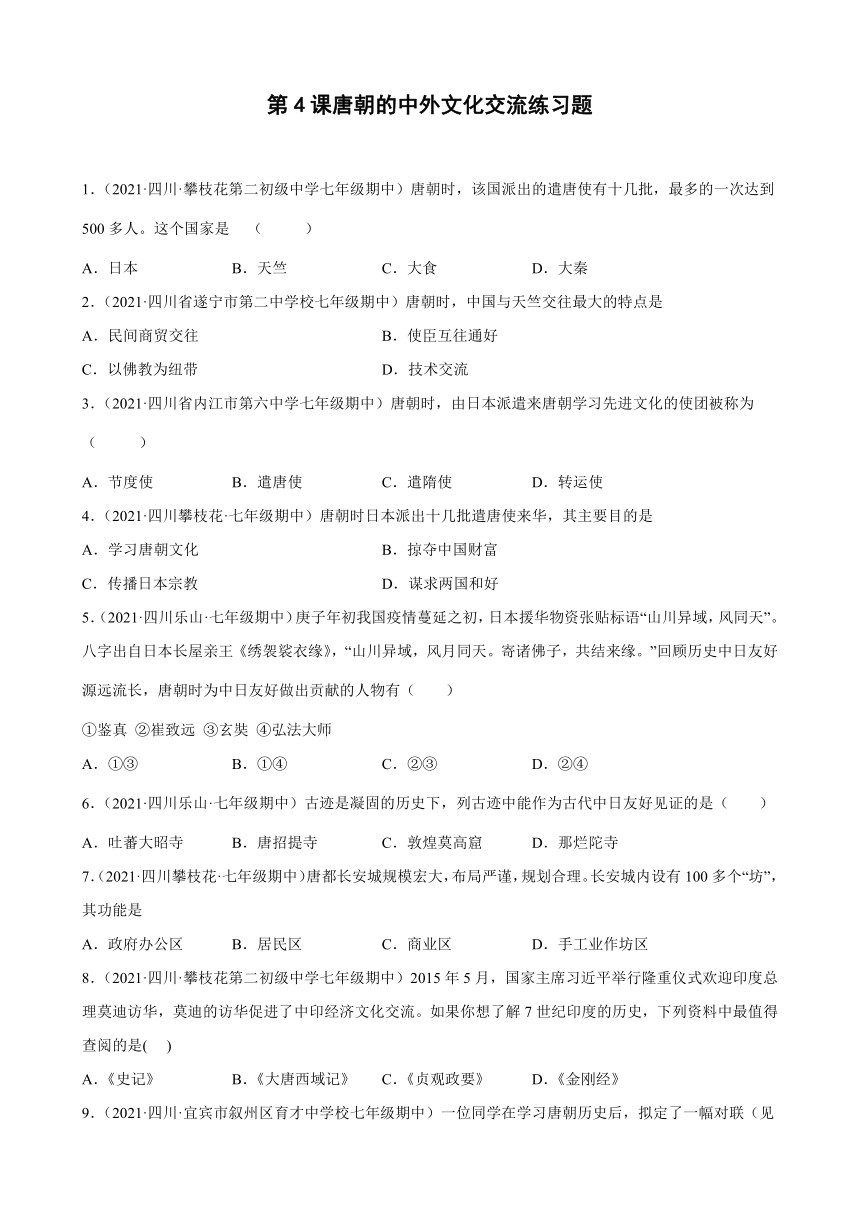

9.(2021·四川·宜宾市叙州区育才中学校七年级期中)一位同学在学习唐朝历史后,拟定了一幅对联(见下图),横批应为( )

A.海路通达 B.经济繁荣

C.民族和睦 D.文明互鉴

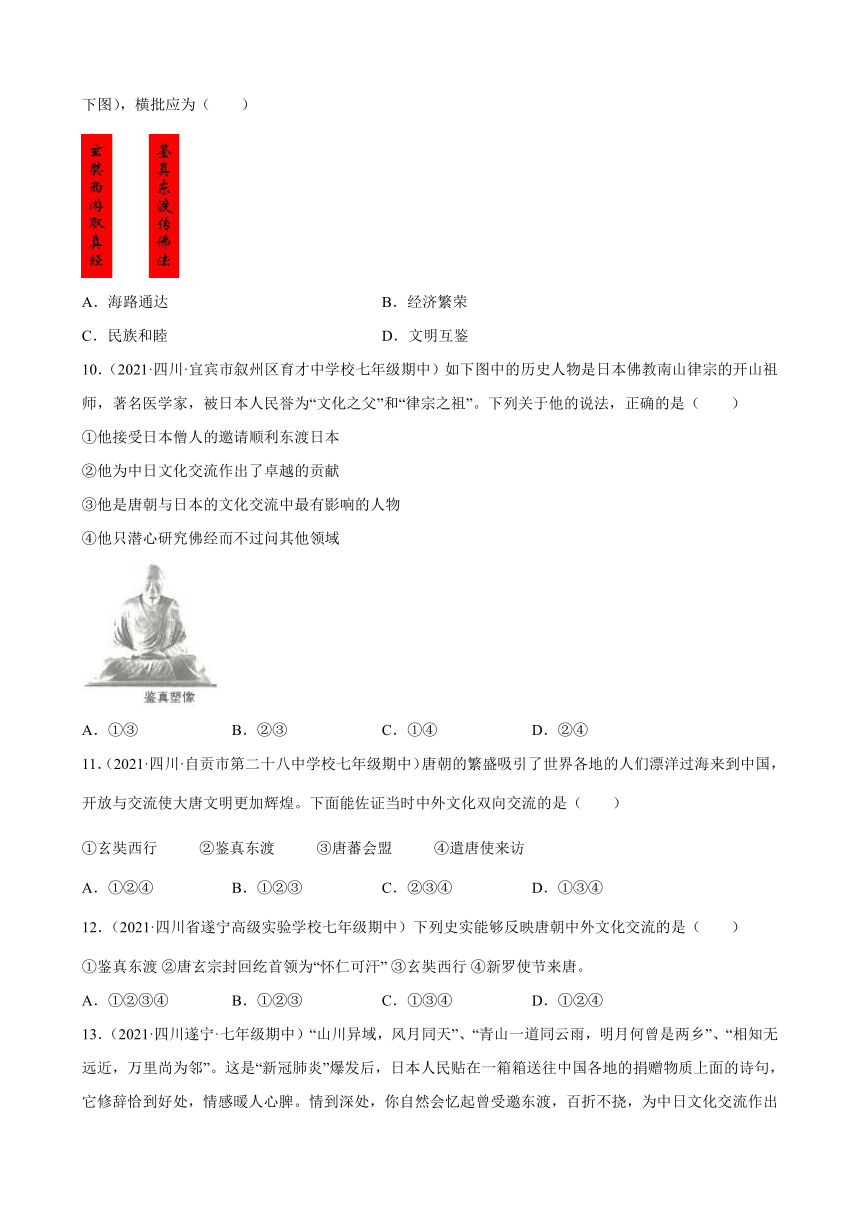

10.(2021·四川·宜宾市叙州区育才中学校七年级期中)如下图中的历史人物是日本佛教南山律宗的开山祖师,著名医学家,被日本人民誉为“文化之父”和“律宗之祖”。下列关于他的说法,正确的是( )

①他接受日本僧人的邀请顺利东渡日本

②他为中日文化交流作出了卓越的贡献

③他是唐朝与日本的文化交流中最有影响的人物

④他只潜心研究佛经而不过问其他领域

A.①③ B.②③ C.①④ D.②④

11.(2021·四川·自贡市第二十八中学校七年级期中)唐朝的繁盛吸引了世界各地的人们漂洋过海来到中国,开放与交流使大唐文明更加辉煌。下面能佐证当时中外文化双向交流的是( )

①玄奘西行 ②鉴真东渡 ③唐蕃会盟 ④遣唐使来访

A.①②④ B.①②③ C.②③④ D.①③④

12.(2021·四川省遂宁高级实验学校七年级期中)下列史实能够反映唐朝中外文化交流的是( )

①鉴真东渡 ②唐玄宗封回纥首领为“怀仁可汗” ③玄奘西行 ④新罗使节来唐。

A.①②③④ B.①②③ C.①③④ D.①②④

13.(2021·四川遂宁·七年级期中)“山川异域,风月同天”、“青山一道同云雨,明月何曾是两乡”、“相知无远近,万里尚为邻”。这是“新冠肺炎”爆发后,日本人民贴在一箱箱送往中国各地的捐赠物质上面的诗句,它修辞恰到好处,情感暖人心脾。情到深处,你自然会忆起曾受邀东渡,百折不挠,为中日文化交流作出卓越贡献的

A.玄奘 B.鉴真 C.崔志远 D.弘法大师

14.(2021·四川·攀枝花第二初级中学七年级期中)唐朝对外交往十分活跃和繁荣,其特点是

A.源远流长泽被东西

B.高度繁荣共享太平

C.世界领先无私奉献

D.对外开放双向交流

15.(2021·四川·攀枝花第二初级中学七年级期中)唐代两位高僧不忘“西行”和“东渡”的初心,在历史上各自留下了一段属于自己的传奇故事。“西行”和“东渡”高僧分别是

A.鉴真和玄奘 B.玄奘和鉴真

C.遣唐使和玄奘 D.姚崇和宋璟

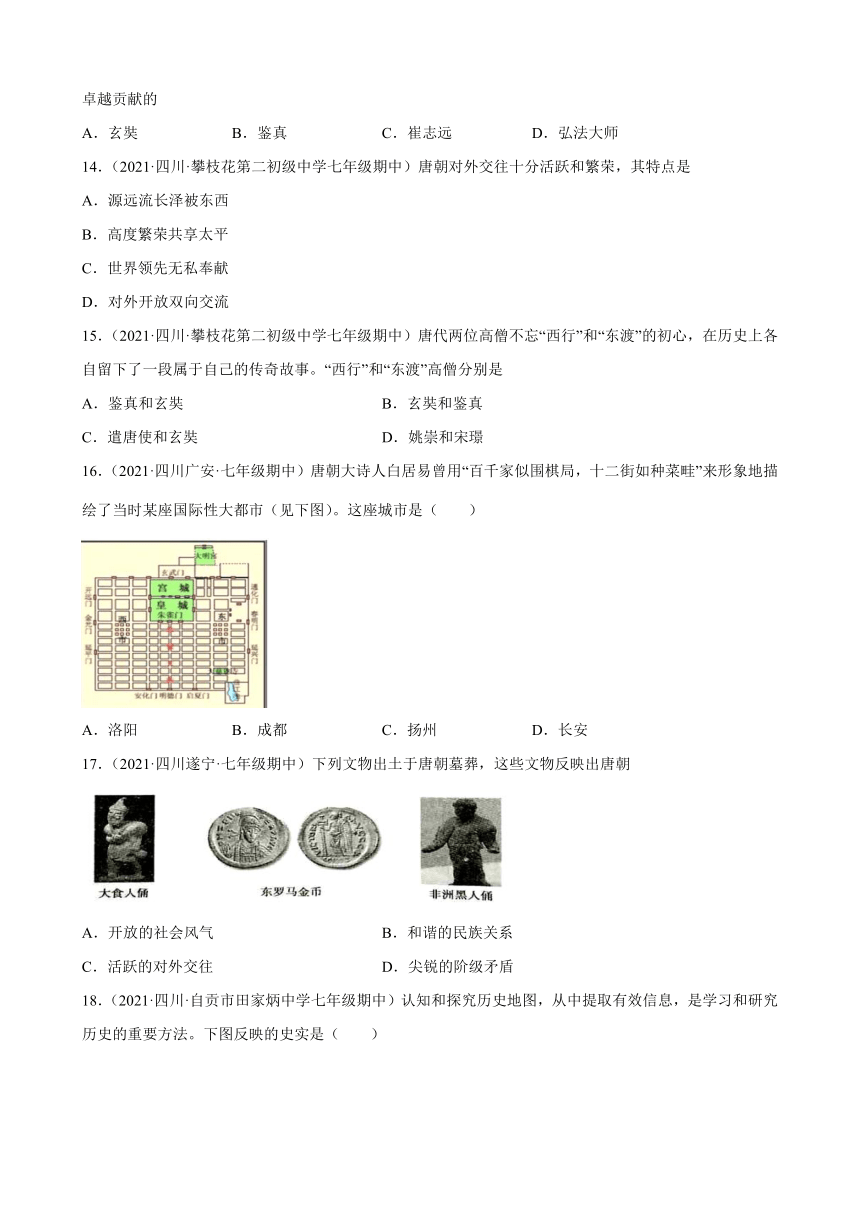

16.(2021·四川广安·七年级期中)唐朝大诗人白居易曾用“百千家似围棋局,十二街如种菜畦”来形象地描绘了当时某座国际性大都市(见下图)。这座城市是( )

A.洛阳 B.成都 C.扬州 D.长安

17.(2021·四川遂宁·七年级期中)下列文物出土于唐朝墓葬,这些文物反映出唐朝

A.开放的社会风气 B.和谐的民族关系

C.活跃的对外交往 D.尖锐的阶级矛盾

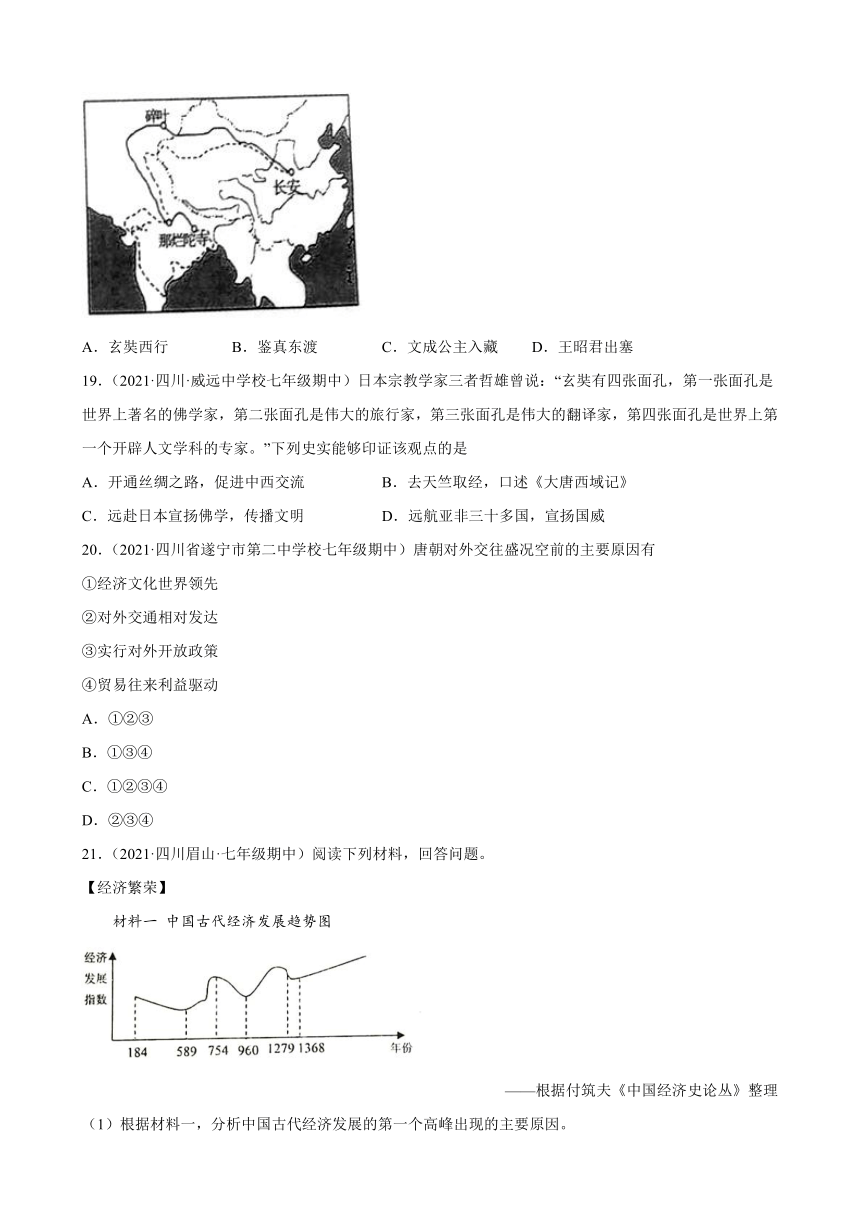

18.(2021·四川·自贡市田家炳中学七年级期中)认知和探究历史地图,从中提取有效信息,是学习和研究历史的重要方法。下图反映的史实是( )

A.玄奘西行 B.鉴真东渡 C.文成公主入藏 D.王昭君出塞

19.(2021·四川·威远中学校七年级期中)日本宗教学家三者哲雄曾说:“玄奘有四张面孔,第一张面孔是世界上著名的佛学家,第二张面孔是伟大的旅行家,第三张面孔是伟大的翻译家,第四张面孔是世界上第一个开辟人文学科的专家。”下列史实能够印证该观点的是

A.开通丝绸之路,促进中西交流 B.去天竺取经,口述《大唐西域记》

C.远赴日本宣扬佛学,传播文明 D.远航亚非三十多国,宣扬国威

20.(2021·四川省遂宁市第二中学校七年级期中)唐朝对外交往盛况空前的主要原因有

①经济文化世界领先

②对外交通相对发达

③实行对外开放政策

④贸易往来利益驱动

A.①②③

B.①③④

C.①②③④

D.②③④

21.(2021·四川眉山·七年级期中)阅读下列材料,回答问题。

【经济繁荣】

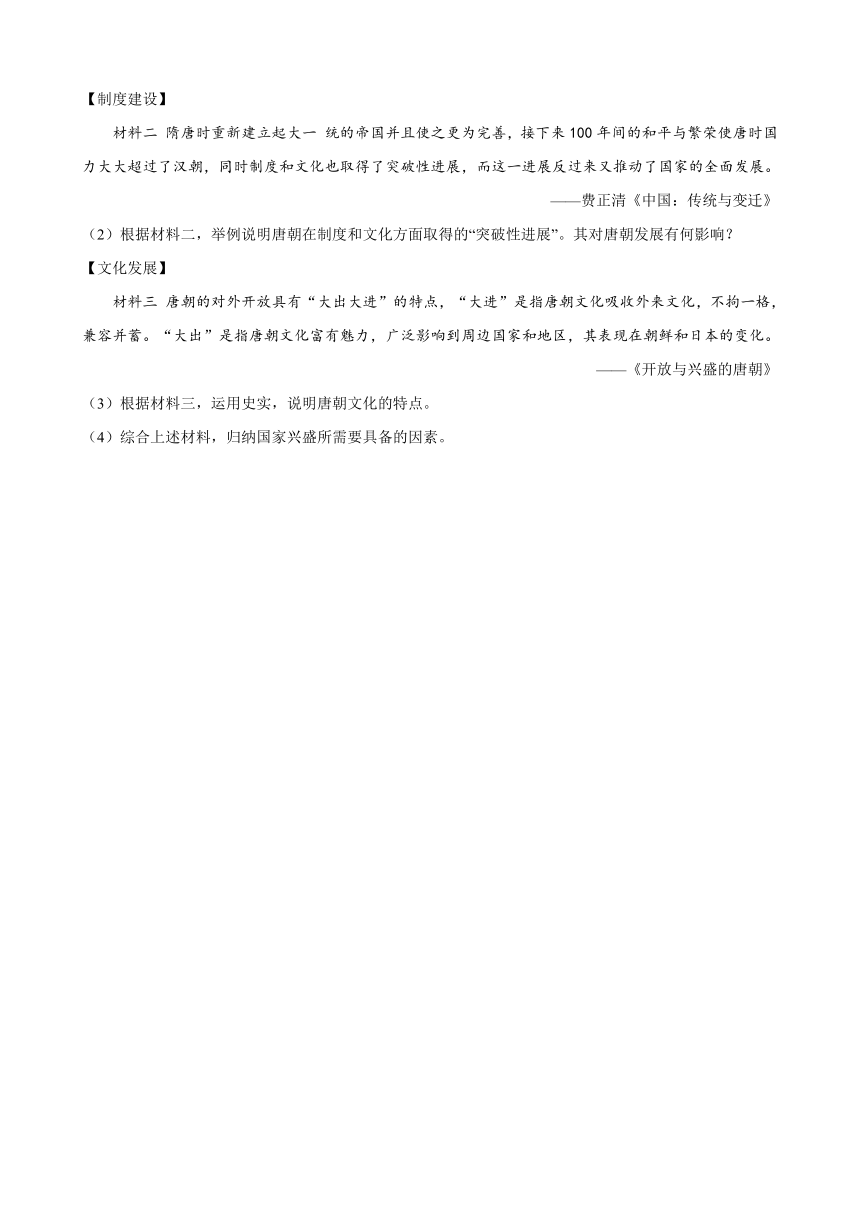

材料一 中国古代经济发展趋势图

——根据付筑夫《中国经济史论丛》整理

(1)根据材料一,分析中国古代经济发展的第一个高峰出现的主要原因。

【制度建设】

材料二 隋唐时重新建立起大一 统的帝国并且使之更为完善,接下来100年间的和平与繁荣使唐时国力大大超过了汉朝,同时制度和文化也取得了突破性进展,而这一进展反过来又推动了国家的全面发展。

——费正清《中国:传统与变迁》

(2)根据材料二,举例说明唐朝在制度和文化方面取得的“突破性进展”。其对唐朝发展有何影响?

【文化发展】

材料三 唐朝的对外开放具有“大出大进”的特点,“大进”是指唐朝文化吸收外来文化,不拘一格,兼容并蓄。“大出”是指唐朝文化富有魅力,广泛影响到周边国家和地区,其表现在朝鲜和日本的变化。

——《开放与兴盛的唐朝》

(3)根据材料三,运用史实,说明唐朝文化的特点。

(4)综合上述材料,归纳国家兴盛所需要具备的因素。

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.A

【解析】

唐朝时期,中国和日本的交流非常频繁,日本政府派遣到唐朝进行交流的使团,称为“遣唐使”,日本派出的遣唐使有十几批,最多的一次达到500多人。因此本题正确的选项是A。

2.C

【解析】

试题分析:此题考查唐朝交往相关的知识点。阅读题文所给提示信息:中国与天竺交往最大的特点。因为唐太宗派玄奘到天竺取经,中国与天竺交往的最大特点是以佛教为纽带。只有选项C符合题意,故选C。

考点:人教版七年级下·繁荣与开放的社会·对外友好往来

3.B

【解析】

遣唐使是指派往唐朝的使节。朝贡唐朝的外国使节俱可称作“遣唐使”。在唐王朝存续的7世纪前期至10世纪初期,高句丽派出的遣唐使共24次,百济25次,新罗178次。 日本朝廷一共任命了19次遣唐使,实际成行16次,名副其实的有12次。故B项正确;AD项都是专制王朝下的行政官员,与日本无关,排除AD项;遣隋使与唐朝无关,排除C项。

4.A

【解析】

根据所学知识可知,唐朝在世界上处于领先地位,对很多国家形成了吸引力,当时日本遣唐使来中国的主要目的是学习吸收先进的唐朝文化,A符合题意;综合上述分析可知BCD项不符,排除。故选择A。

5.B

【解析】

根据所学知识,唐朝僧人鉴真东渡日本,弘扬中国文化,为中日友好作出了贡献,①符合题意;崔致远是新罗人,为中韩两国的文化交流作出了贡献,②不符合题意;玄奘西行到天竺求取佛法,为中印两国文化交流作出了贡献,③不符合题意;唐朝时期弘法大师入唐留学求法、对日本佛教的发展和沟通中日文化的交流,作出了很大的贡献,④符合题意。综上所述①④符合题意,故选B。

6.B

【解析】

结合所学知识可知,唐玄宗时期,鉴真应日本僧人邀请,东渡日本讲学,六次出行,五次失败,历尽干辛万苦,以致双目失明,终于到达日本。鉴真在日本坚持不懈地传播佛学和唐朝文化,他帮助日本设计的唐招提寺,至今犹存,被日本视为艺术明珠。他对中日文化交流作出了重大贡献。因此,能体现中日文化交流的是唐招提寺。故选B;A是松赞干布建造,不符合题意,排除;C是从4世纪开始修建,塑造大量精美的佛像,与日本无关,排除。D是古印度寺庙,D错误。

7.B

【解析】

长安城内分为坊和市,市坊分开,分别是居民的住宅区和商业区,坊是居民住宅区,市为繁华的商业区,B符合题意;综合上述分析可知ACD项不符,排除。故选择B。

8.B

【解析】

唐朝时,印度半岛被称为天竺。玄奘曾历尽千辛,前往天竺,在天竺遍访有名的佛教寺院,并进行游学和讲学,后携带大量佛经回到长安,促进了中印文化交流,并以亲身见闻写成了《大唐西域记》。B符合题意,ACD不符合题意,故选择B。

9.D

【解析】

依据提干的对联内容,结合所学知识可知,玄奘是唐太宗时期,远赴天竺,学习佛法的人物,鉴真六次东渡日本,传播了唐朝先进的文化,这属于两国之间的文明和文化的学习和借鉴,D项符合题意;ABC三项不符合题意;故选D。

10.B

【解析】

依据所学知识可知,唐玄宗时期,鉴真应日本僧人邀请东渡日本讲学,六次出行,五次失败,历尽千辛万苦,以致双目失明,终于到达日本。鉴真在日本坚持不懈地传播佛学和唐朝文化,他帮助日本设计的唐招提寺,至今犹存,被日本视为艺术明珠。他对中日文化交流作出了重大贡献。我们学习鉴真不辞劳苦、不怕困难、坚持不懈传播中国文化的精神。②③正确,B项符合题意;①④错误,ACD三项不合题意,故选择B。

11.A

【解析】

根据所学知识,玄奘遍访名寺,研习佛法,携带大量佛经回到长安。主持译经工作,为中国佛教的发展作出了重大贡献。由其口述,其弟子记录成书的《大唐西域记》记载了他游历过的100多个国家和地区的山川风物及社会习俗,是研究中外交流史的珍贵文献。鉴真第六次东渡抵达日本,他在日本传授佛经,还传播中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等。为中日文化交流作出了卓越的贡献。遣唐使来访把唐朝先进的制度、天文历法、文字、典籍、书法艺术 、建筑技术等传回日本,对日本社会的发展产生了深远的影响,故①②④A项正确;唐蕃会盟是唐朝与吐蕃间的关系,属于兄弟民族间交流,不属于对外交流,③错误,排除BCD项。故选A。

12.C

【解析】

根据所学知识可知:鉴真东渡加强了中日之间文化的交流,玄奘西行促进了中印之间文化的交流.新罗使节来唐,促进了中国和新罗的文化交流。故选项①③④正确,C符合题意;回纥族是今天维吾尔族的祖先,唐玄宗封回纥首领为“怀仁可汗”不属于中外关系的历史事件,故选项②错误,排除ABD。故答案为C。

13.B

【解析】

根据所学知识,唐朝高僧鉴真,接受日本僧人的邀请,东渡到日本日本,他在日本传授佛经,还传播中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等,为中日文化交流作出了卓越的贡献,B正确;玄奘西行到天竺,为中印文化交流作出贡献,排除A;崔志远为中朝文化作出了杰出的贡献,排除C;弘法大师是日本真言宗的开山祖师,为汉传密宗八祖,作为日本弘扬佛法的先驱者享有崇高的声誉,是第一个通晓梵文的日本人,排除D。故选B。

14.D

【解析】

依据所学知识可知,唐朝对外交往十分活跃和繁荣。唐玄宗时,鉴真应日本僧人邀请,东渡日本,至第六次才成功。他在日本十年,辛勤不懈地传播唐朝的文化,因此鉴真东渡体现了唐朝文化“向外传播”;贞观年间,玄奘从长安出发,历经艰险,前往天竺求取佛经,因此玄奘西行体现了唐朝文化“向内引进”。因此鉴真东渡和玄奘西行,体现出唐朝对外交往的特点是对外开放双向交流,故D符合题意;源远流长泽被东西、高度繁荣共享太平、世界领先无私奉献都不能准确体现对外交往十分活跃和繁荣,排除A、B、C。故选D。

15.B

【解析】

结合所学知识可知,唐朝时期的玄奘大师西游天竺求取真经;鉴真大师东渡日本弘扬佛法,因此B正确,A排除;遣唐使是日本派遣到中国学习的使节,C排除;姚崇和宋璟是唐朝时期有名的宰相,D排除。故选B。

16.D

【解析】

依据题干信息“百千家似围棋局,十二街如种菜畦”及图片信息“西市、东市、玄武门、大明宫”可知,这座城市是长安。长安城街道整齐,排水设施齐全,内分为坊和市,市坊分开,坊是居民住宅区,市为繁华的商业区。长安人口上百万,还云集着边疆各族和世界各国的人,既是各民族交往的中心,又是一座国际性的大都市,所以D项符合题意;而ABC三项均与题干信息不符,排除。故选D。

17.C

【解析】

出土的唐朝墓葬中又阿拉伯人——大食人俑,有欧洲东罗马帝国的金币,有非洲黑人俑,编码唐朝对外交往活跃,C项符合题意;社会风气是指整体或局部社会在一个阶段内所呈现的习尚、风貌.,排除A项;民族关系是指一个国家内部的民族与民族之间的关系,各民族之间在政治、经济、文化、语言等方面的相互关系,因此非洲黑人俑等体现的不是民族关系,排除B项;阶级矛盾是指一个国家内部不的同阶级之间因经济、政治以及其他方面的利益和要求不同而产生的矛盾,排除D项。故选C。

18.A

【解析】

依据图片中文字“长安”“那烂陀寺”,结合课本所学,贞观初年(唐太宗时),他从长安出发,历经艰险,前往天竺,在那烂陀寺游学,成为著名的佛学大师。贞观后期,携带大量佛经回国。他专心翻译佛经,还以亲身见闻写成《大唐西域记》,成为研究中亚、印度半岛以及我国新疆地区历史和佛学的重要典籍,A项符合题意;唐玄宗时期鉴真六次东渡日本,传播唐朝文化。B项不合题意;文成公主入藏,增进了汉藏之间的友好关系。C项不合题意;汉朝是王昭君出塞,为汉匈的友好相处和文化交流做出了重大贡献。D项不合题意。由此可知BCD三项不合题意,故选择A。

19.B

【解析】

根据题干“玄奘有四张面孔,第一张面孔是世界上著名的佛学家,第二张面孔是伟大的旅行家,第三张面孔是伟大的翻译家,第四张面孔是世界上第一个开辟人文学科的专家。”结合所学知识,贞观初年,高僧玄奘西行前往天竺取经,不畏艰险,历经磨难,经过四年的长途跋涉到达天竺,他遍访天竺的名寺,研习佛法,曾在佛学最高学府那烂陀寺游学,成为远近闻名的佛学大师。10多年后,玄奘携带大量佛经回到长安。此后主持译经工作,为中国佛教的发展做出了重大贡献。根据他的口述,由弟子记录成书的《大唐西域记》,记载了他游历过的100多个国家和地区的山川风貌及社会习俗,是研究中外交流史的珍贵文献,B正确;“开通丝绸之路,促进中西交流”与张骞有关,排除A;“远赴日本宣扬佛学,传播文明”的是鉴真,排除C;“远航亚非三十多国,宣扬国威”的是郑和,排除D。故选B。

20.A

【解析】

依据所学可知,唐朝对外交往盛况空前的主要原因有①经济文化世界领先、②对外交通相对发达、③实行对外开放政策。而唐代对外贸易并不是以利益为主的,甚至可以说利益只是对外交往频繁后带来的附赠品,所以④贸易往来利益驱动不是唐朝对外交往盛况空前的主要原因,不符合题意,排除。由此分析唐朝对外交往盛况空前的主要原因有①②③,A项符合题意,BCD三项均不符合题意,排除,故选A。

21.(1)隋唐时期,国家统一,政治稳定:统治者重视发展生产,促进了经济的快速发展。

(2)举例:(制度)进一步发展和完善科举制、三省六部制;(文化)唐诗繁荣。

影响:推动了唐朝的全面发展,使唐朝出现兴盛局面。

(3)“大进”阿拉伯帝国的风俗习惯、朝鲜半岛的音乐传入中国,对唐朝文化的发展产生影响;玄奘西行求取佛经,吸收外域文化。任意 1点

“大出”:日本派遣唐使来华学习唐朝文化;鉴真东渡日本,传播唐朝文化;日本模仿唐朝制度进行大化改新等。任意1点

(4)国家统,政治稳定;制度创新:经济、文化发展;对外开放。任意2点

【解析】

(1)根据图表分析和所学知识,中国古代经济发展的第一个高峰出现在隋唐,因为隋唐时期,国家统一,政治稳定:统治者重视发展生产,促进了经济的快速发展。

(2)根据材料分析和所学知识,唐朝时期重新完成国家统一,并且制度和文化也取得了突破性进展,主要是指在制度上完善了三省六部制和科举制,科举制在唐太宗时扩大规模,进士科成为主要考试科目,到武则天时出现殿试和武举,到了唐玄宗时诗赋成为进士科考试的主要内容,这也就推动了诗歌的繁荣,成为我国诗歌发展的黄金时代,正是唐朝时期文化上的突破。三省六部制和科举制的完善,促进了唐朝政权稳固,提高办事效率,为国家获得了大量人才。诗歌的繁荣推动唐朝文化的繁荣,推动了唐朝的全面发展,使唐朝出现兴盛局面。

(3)根据材料三“‘大进’是指唐朝文化吸收外来文化,不拘一格,兼容并蓄”结合所学知识可知,大进主要指积极吸收外来文化,如“大进”阿拉伯帝国的风俗习惯、朝鲜半岛的音乐传入中国,对唐朝文化的发展产生影响;玄奘西行求取佛经,吸收外域文化等。根据“‘大出’是指唐朝文化富有魅力,广泛影响到周边国家和地区,其表现在朝鲜和日本的变化。”可知,“大出”是指唐朝文化广泛影响到周边国家和地区,典型事例有日本谴唐使学习唐朝制度文化,回国后进行大化改新。鉴真东渡日本宣传唐朝文化。新罗学习唐朝制度、典籍、医学等。

(4)根据所学,国家兴盛所具备的因素主要有:国家统一,政治稳定;制度创新:经济、文化发展;对外开放。

答案第1页,共2页

1.(2021·四川·攀枝花第二初级中学七年级期中)唐朝时,该国派出的遣唐使有十几批,最多的一次达到500多人。这个国家是 ( )

A.日本 B.天竺 C.大食 D.大秦

2.(2021·四川省遂宁市第二中学校七年级期中)唐朝时,中国与天竺交往最大的特点是

A.民间商贸交往 B.使臣互往通好

C.以佛教为纽带 D.技术交流

3.(2021·四川省内江市第六中学七年级期中)唐朝时,由日本派遣来唐朝学习先进文化的使团被称为( )

A.节度使 B.遣唐使 C.遣隋使 D.转运使

4.(2021·四川攀枝花·七年级期中)唐朝时日本派出十几批遣唐使来华,其主要目的是

A.学习唐朝文化 B.掠夺中国财富

C.传播日本宗教 D.谋求两国和好

5.(2021·四川乐山·七年级期中)庚子年初我国疫情蔓延之初,日本援华物资张贴标语“山川异域,风同天”。八字出自日本长屋亲王《绣袈裟衣缘》,“山川异域,风月同天。寄诸佛子,共结来缘。”回顾历史中日友好源远流长,唐朝时为中日友好做出贡献的人物有( )

①鉴真 ②崔致远 ③玄奘 ④弘法大师

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

6.(2021·四川乐山·七年级期中)古迹是凝固的历史下,列古迹中能作为古代中日友好见证的是( )

A.吐蕃大昭寺 B.唐招提寺 C.敦煌莫高窟 D.那烂陀寺

7.(2021·四川攀枝花·七年级期中)唐都长安城规模宏大,布局严谨,规划合理。长安城内设有100多个“坊”,其功能是

A.政府办公区 B.居民区 C.商业区 D.手工业作坊区

8.(2021·四川·攀枝花第二初级中学七年级期中)2015年5月,国家主席习近平举行隆重仪式欢迎印度总理莫迪访华,莫迪的访华促进了中印经济文化交流。如果你想了解7世纪印度的历史,下列资料中最值得查阅的是( )

A.《史记》 B.《大唐西域记》 C.《贞观政要》 D.《金刚经》

9.(2021·四川·宜宾市叙州区育才中学校七年级期中)一位同学在学习唐朝历史后,拟定了一幅对联(见下图),横批应为( )

A.海路通达 B.经济繁荣

C.民族和睦 D.文明互鉴

10.(2021·四川·宜宾市叙州区育才中学校七年级期中)如下图中的历史人物是日本佛教南山律宗的开山祖师,著名医学家,被日本人民誉为“文化之父”和“律宗之祖”。下列关于他的说法,正确的是( )

①他接受日本僧人的邀请顺利东渡日本

②他为中日文化交流作出了卓越的贡献

③他是唐朝与日本的文化交流中最有影响的人物

④他只潜心研究佛经而不过问其他领域

A.①③ B.②③ C.①④ D.②④

11.(2021·四川·自贡市第二十八中学校七年级期中)唐朝的繁盛吸引了世界各地的人们漂洋过海来到中国,开放与交流使大唐文明更加辉煌。下面能佐证当时中外文化双向交流的是( )

①玄奘西行 ②鉴真东渡 ③唐蕃会盟 ④遣唐使来访

A.①②④ B.①②③ C.②③④ D.①③④

12.(2021·四川省遂宁高级实验学校七年级期中)下列史实能够反映唐朝中外文化交流的是( )

①鉴真东渡 ②唐玄宗封回纥首领为“怀仁可汗” ③玄奘西行 ④新罗使节来唐。

A.①②③④ B.①②③ C.①③④ D.①②④

13.(2021·四川遂宁·七年级期中)“山川异域,风月同天”、“青山一道同云雨,明月何曾是两乡”、“相知无远近,万里尚为邻”。这是“新冠肺炎”爆发后,日本人民贴在一箱箱送往中国各地的捐赠物质上面的诗句,它修辞恰到好处,情感暖人心脾。情到深处,你自然会忆起曾受邀东渡,百折不挠,为中日文化交流作出卓越贡献的

A.玄奘 B.鉴真 C.崔志远 D.弘法大师

14.(2021·四川·攀枝花第二初级中学七年级期中)唐朝对外交往十分活跃和繁荣,其特点是

A.源远流长泽被东西

B.高度繁荣共享太平

C.世界领先无私奉献

D.对外开放双向交流

15.(2021·四川·攀枝花第二初级中学七年级期中)唐代两位高僧不忘“西行”和“东渡”的初心,在历史上各自留下了一段属于自己的传奇故事。“西行”和“东渡”高僧分别是

A.鉴真和玄奘 B.玄奘和鉴真

C.遣唐使和玄奘 D.姚崇和宋璟

16.(2021·四川广安·七年级期中)唐朝大诗人白居易曾用“百千家似围棋局,十二街如种菜畦”来形象地描绘了当时某座国际性大都市(见下图)。这座城市是( )

A.洛阳 B.成都 C.扬州 D.长安

17.(2021·四川遂宁·七年级期中)下列文物出土于唐朝墓葬,这些文物反映出唐朝

A.开放的社会风气 B.和谐的民族关系

C.活跃的对外交往 D.尖锐的阶级矛盾

18.(2021·四川·自贡市田家炳中学七年级期中)认知和探究历史地图,从中提取有效信息,是学习和研究历史的重要方法。下图反映的史实是( )

A.玄奘西行 B.鉴真东渡 C.文成公主入藏 D.王昭君出塞

19.(2021·四川·威远中学校七年级期中)日本宗教学家三者哲雄曾说:“玄奘有四张面孔,第一张面孔是世界上著名的佛学家,第二张面孔是伟大的旅行家,第三张面孔是伟大的翻译家,第四张面孔是世界上第一个开辟人文学科的专家。”下列史实能够印证该观点的是

A.开通丝绸之路,促进中西交流 B.去天竺取经,口述《大唐西域记》

C.远赴日本宣扬佛学,传播文明 D.远航亚非三十多国,宣扬国威

20.(2021·四川省遂宁市第二中学校七年级期中)唐朝对外交往盛况空前的主要原因有

①经济文化世界领先

②对外交通相对发达

③实行对外开放政策

④贸易往来利益驱动

A.①②③

B.①③④

C.①②③④

D.②③④

21.(2021·四川眉山·七年级期中)阅读下列材料,回答问题。

【经济繁荣】

材料一 中国古代经济发展趋势图

——根据付筑夫《中国经济史论丛》整理

(1)根据材料一,分析中国古代经济发展的第一个高峰出现的主要原因。

【制度建设】

材料二 隋唐时重新建立起大一 统的帝国并且使之更为完善,接下来100年间的和平与繁荣使唐时国力大大超过了汉朝,同时制度和文化也取得了突破性进展,而这一进展反过来又推动了国家的全面发展。

——费正清《中国:传统与变迁》

(2)根据材料二,举例说明唐朝在制度和文化方面取得的“突破性进展”。其对唐朝发展有何影响?

【文化发展】

材料三 唐朝的对外开放具有“大出大进”的特点,“大进”是指唐朝文化吸收外来文化,不拘一格,兼容并蓄。“大出”是指唐朝文化富有魅力,广泛影响到周边国家和地区,其表现在朝鲜和日本的变化。

——《开放与兴盛的唐朝》

(3)根据材料三,运用史实,说明唐朝文化的特点。

(4)综合上述材料,归纳国家兴盛所需要具备的因素。

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.A

【解析】

唐朝时期,中国和日本的交流非常频繁,日本政府派遣到唐朝进行交流的使团,称为“遣唐使”,日本派出的遣唐使有十几批,最多的一次达到500多人。因此本题正确的选项是A。

2.C

【解析】

试题分析:此题考查唐朝交往相关的知识点。阅读题文所给提示信息:中国与天竺交往最大的特点。因为唐太宗派玄奘到天竺取经,中国与天竺交往的最大特点是以佛教为纽带。只有选项C符合题意,故选C。

考点:人教版七年级下·繁荣与开放的社会·对外友好往来

3.B

【解析】

遣唐使是指派往唐朝的使节。朝贡唐朝的外国使节俱可称作“遣唐使”。在唐王朝存续的7世纪前期至10世纪初期,高句丽派出的遣唐使共24次,百济25次,新罗178次。 日本朝廷一共任命了19次遣唐使,实际成行16次,名副其实的有12次。故B项正确;AD项都是专制王朝下的行政官员,与日本无关,排除AD项;遣隋使与唐朝无关,排除C项。

4.A

【解析】

根据所学知识可知,唐朝在世界上处于领先地位,对很多国家形成了吸引力,当时日本遣唐使来中国的主要目的是学习吸收先进的唐朝文化,A符合题意;综合上述分析可知BCD项不符,排除。故选择A。

5.B

【解析】

根据所学知识,唐朝僧人鉴真东渡日本,弘扬中国文化,为中日友好作出了贡献,①符合题意;崔致远是新罗人,为中韩两国的文化交流作出了贡献,②不符合题意;玄奘西行到天竺求取佛法,为中印两国文化交流作出了贡献,③不符合题意;唐朝时期弘法大师入唐留学求法、对日本佛教的发展和沟通中日文化的交流,作出了很大的贡献,④符合题意。综上所述①④符合题意,故选B。

6.B

【解析】

结合所学知识可知,唐玄宗时期,鉴真应日本僧人邀请,东渡日本讲学,六次出行,五次失败,历尽干辛万苦,以致双目失明,终于到达日本。鉴真在日本坚持不懈地传播佛学和唐朝文化,他帮助日本设计的唐招提寺,至今犹存,被日本视为艺术明珠。他对中日文化交流作出了重大贡献。因此,能体现中日文化交流的是唐招提寺。故选B;A是松赞干布建造,不符合题意,排除;C是从4世纪开始修建,塑造大量精美的佛像,与日本无关,排除。D是古印度寺庙,D错误。

7.B

【解析】

长安城内分为坊和市,市坊分开,分别是居民的住宅区和商业区,坊是居民住宅区,市为繁华的商业区,B符合题意;综合上述分析可知ACD项不符,排除。故选择B。

8.B

【解析】

唐朝时,印度半岛被称为天竺。玄奘曾历尽千辛,前往天竺,在天竺遍访有名的佛教寺院,并进行游学和讲学,后携带大量佛经回到长安,促进了中印文化交流,并以亲身见闻写成了《大唐西域记》。B符合题意,ACD不符合题意,故选择B。

9.D

【解析】

依据提干的对联内容,结合所学知识可知,玄奘是唐太宗时期,远赴天竺,学习佛法的人物,鉴真六次东渡日本,传播了唐朝先进的文化,这属于两国之间的文明和文化的学习和借鉴,D项符合题意;ABC三项不符合题意;故选D。

10.B

【解析】

依据所学知识可知,唐玄宗时期,鉴真应日本僧人邀请东渡日本讲学,六次出行,五次失败,历尽千辛万苦,以致双目失明,终于到达日本。鉴真在日本坚持不懈地传播佛学和唐朝文化,他帮助日本设计的唐招提寺,至今犹存,被日本视为艺术明珠。他对中日文化交流作出了重大贡献。我们学习鉴真不辞劳苦、不怕困难、坚持不懈传播中国文化的精神。②③正确,B项符合题意;①④错误,ACD三项不合题意,故选择B。

11.A

【解析】

根据所学知识,玄奘遍访名寺,研习佛法,携带大量佛经回到长安。主持译经工作,为中国佛教的发展作出了重大贡献。由其口述,其弟子记录成书的《大唐西域记》记载了他游历过的100多个国家和地区的山川风物及社会习俗,是研究中外交流史的珍贵文献。鉴真第六次东渡抵达日本,他在日本传授佛经,还传播中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等。为中日文化交流作出了卓越的贡献。遣唐使来访把唐朝先进的制度、天文历法、文字、典籍、书法艺术 、建筑技术等传回日本,对日本社会的发展产生了深远的影响,故①②④A项正确;唐蕃会盟是唐朝与吐蕃间的关系,属于兄弟民族间交流,不属于对外交流,③错误,排除BCD项。故选A。

12.C

【解析】

根据所学知识可知:鉴真东渡加强了中日之间文化的交流,玄奘西行促进了中印之间文化的交流.新罗使节来唐,促进了中国和新罗的文化交流。故选项①③④正确,C符合题意;回纥族是今天维吾尔族的祖先,唐玄宗封回纥首领为“怀仁可汗”不属于中外关系的历史事件,故选项②错误,排除ABD。故答案为C。

13.B

【解析】

根据所学知识,唐朝高僧鉴真,接受日本僧人的邀请,东渡到日本日本,他在日本传授佛经,还传播中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等,为中日文化交流作出了卓越的贡献,B正确;玄奘西行到天竺,为中印文化交流作出贡献,排除A;崔志远为中朝文化作出了杰出的贡献,排除C;弘法大师是日本真言宗的开山祖师,为汉传密宗八祖,作为日本弘扬佛法的先驱者享有崇高的声誉,是第一个通晓梵文的日本人,排除D。故选B。

14.D

【解析】

依据所学知识可知,唐朝对外交往十分活跃和繁荣。唐玄宗时,鉴真应日本僧人邀请,东渡日本,至第六次才成功。他在日本十年,辛勤不懈地传播唐朝的文化,因此鉴真东渡体现了唐朝文化“向外传播”;贞观年间,玄奘从长安出发,历经艰险,前往天竺求取佛经,因此玄奘西行体现了唐朝文化“向内引进”。因此鉴真东渡和玄奘西行,体现出唐朝对外交往的特点是对外开放双向交流,故D符合题意;源远流长泽被东西、高度繁荣共享太平、世界领先无私奉献都不能准确体现对外交往十分活跃和繁荣,排除A、B、C。故选D。

15.B

【解析】

结合所学知识可知,唐朝时期的玄奘大师西游天竺求取真经;鉴真大师东渡日本弘扬佛法,因此B正确,A排除;遣唐使是日本派遣到中国学习的使节,C排除;姚崇和宋璟是唐朝时期有名的宰相,D排除。故选B。

16.D

【解析】

依据题干信息“百千家似围棋局,十二街如种菜畦”及图片信息“西市、东市、玄武门、大明宫”可知,这座城市是长安。长安城街道整齐,排水设施齐全,内分为坊和市,市坊分开,坊是居民住宅区,市为繁华的商业区。长安人口上百万,还云集着边疆各族和世界各国的人,既是各民族交往的中心,又是一座国际性的大都市,所以D项符合题意;而ABC三项均与题干信息不符,排除。故选D。

17.C

【解析】

出土的唐朝墓葬中又阿拉伯人——大食人俑,有欧洲东罗马帝国的金币,有非洲黑人俑,编码唐朝对外交往活跃,C项符合题意;社会风气是指整体或局部社会在一个阶段内所呈现的习尚、风貌.,排除A项;民族关系是指一个国家内部的民族与民族之间的关系,各民族之间在政治、经济、文化、语言等方面的相互关系,因此非洲黑人俑等体现的不是民族关系,排除B项;阶级矛盾是指一个国家内部不的同阶级之间因经济、政治以及其他方面的利益和要求不同而产生的矛盾,排除D项。故选C。

18.A

【解析】

依据图片中文字“长安”“那烂陀寺”,结合课本所学,贞观初年(唐太宗时),他从长安出发,历经艰险,前往天竺,在那烂陀寺游学,成为著名的佛学大师。贞观后期,携带大量佛经回国。他专心翻译佛经,还以亲身见闻写成《大唐西域记》,成为研究中亚、印度半岛以及我国新疆地区历史和佛学的重要典籍,A项符合题意;唐玄宗时期鉴真六次东渡日本,传播唐朝文化。B项不合题意;文成公主入藏,增进了汉藏之间的友好关系。C项不合题意;汉朝是王昭君出塞,为汉匈的友好相处和文化交流做出了重大贡献。D项不合题意。由此可知BCD三项不合题意,故选择A。

19.B

【解析】

根据题干“玄奘有四张面孔,第一张面孔是世界上著名的佛学家,第二张面孔是伟大的旅行家,第三张面孔是伟大的翻译家,第四张面孔是世界上第一个开辟人文学科的专家。”结合所学知识,贞观初年,高僧玄奘西行前往天竺取经,不畏艰险,历经磨难,经过四年的长途跋涉到达天竺,他遍访天竺的名寺,研习佛法,曾在佛学最高学府那烂陀寺游学,成为远近闻名的佛学大师。10多年后,玄奘携带大量佛经回到长安。此后主持译经工作,为中国佛教的发展做出了重大贡献。根据他的口述,由弟子记录成书的《大唐西域记》,记载了他游历过的100多个国家和地区的山川风貌及社会习俗,是研究中外交流史的珍贵文献,B正确;“开通丝绸之路,促进中西交流”与张骞有关,排除A;“远赴日本宣扬佛学,传播文明”的是鉴真,排除C;“远航亚非三十多国,宣扬国威”的是郑和,排除D。故选B。

20.A

【解析】

依据所学可知,唐朝对外交往盛况空前的主要原因有①经济文化世界领先、②对外交通相对发达、③实行对外开放政策。而唐代对外贸易并不是以利益为主的,甚至可以说利益只是对外交往频繁后带来的附赠品,所以④贸易往来利益驱动不是唐朝对外交往盛况空前的主要原因,不符合题意,排除。由此分析唐朝对外交往盛况空前的主要原因有①②③,A项符合题意,BCD三项均不符合题意,排除,故选A。

21.(1)隋唐时期,国家统一,政治稳定:统治者重视发展生产,促进了经济的快速发展。

(2)举例:(制度)进一步发展和完善科举制、三省六部制;(文化)唐诗繁荣。

影响:推动了唐朝的全面发展,使唐朝出现兴盛局面。

(3)“大进”阿拉伯帝国的风俗习惯、朝鲜半岛的音乐传入中国,对唐朝文化的发展产生影响;玄奘西行求取佛经,吸收外域文化。任意 1点

“大出”:日本派遣唐使来华学习唐朝文化;鉴真东渡日本,传播唐朝文化;日本模仿唐朝制度进行大化改新等。任意1点

(4)国家统,政治稳定;制度创新:经济、文化发展;对外开放。任意2点

【解析】

(1)根据图表分析和所学知识,中国古代经济发展的第一个高峰出现在隋唐,因为隋唐时期,国家统一,政治稳定:统治者重视发展生产,促进了经济的快速发展。

(2)根据材料分析和所学知识,唐朝时期重新完成国家统一,并且制度和文化也取得了突破性进展,主要是指在制度上完善了三省六部制和科举制,科举制在唐太宗时扩大规模,进士科成为主要考试科目,到武则天时出现殿试和武举,到了唐玄宗时诗赋成为进士科考试的主要内容,这也就推动了诗歌的繁荣,成为我国诗歌发展的黄金时代,正是唐朝时期文化上的突破。三省六部制和科举制的完善,促进了唐朝政权稳固,提高办事效率,为国家获得了大量人才。诗歌的繁荣推动唐朝文化的繁荣,推动了唐朝的全面发展,使唐朝出现兴盛局面。

(3)根据材料三“‘大进’是指唐朝文化吸收外来文化,不拘一格,兼容并蓄”结合所学知识可知,大进主要指积极吸收外来文化,如“大进”阿拉伯帝国的风俗习惯、朝鲜半岛的音乐传入中国,对唐朝文化的发展产生影响;玄奘西行求取佛经,吸收外域文化等。根据“‘大出’是指唐朝文化富有魅力,广泛影响到周边国家和地区,其表现在朝鲜和日本的变化。”可知,“大出”是指唐朝文化广泛影响到周边国家和地区,典型事例有日本谴唐使学习唐朝制度文化,回国后进行大化改新。鉴真东渡日本宣传唐朝文化。新罗学习唐朝制度、典籍、医学等。

(4)根据所学,国家兴盛所具备的因素主要有:国家统一,政治稳定;制度创新:经济、文化发展;对外开放。

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源