部编版七年级上册第18课东晋南朝时期江南地区的开发 同步练习卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 部编版七年级上册第18课东晋南朝时期江南地区的开发 同步练习卷(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 89.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-17 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

部编版七年级上册 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

一、选择题

1.先秦时期,人们用菰叶(茭白叶)包黍米成牛角状,称之为“角黍”。魏晋南北朝时期,人们已将北方的角黍和江南的简粽统称为“粽”。这反映了魏晋南北朝时期( )

A.人民生活水平提高 B.经济重心逐渐南移

C.南北文化习俗交融 D.端午节日开始形成

2.“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”,诗中的“南朝”是指公元420—589年,我国南方相继出现的宋、齐、梁、陈四个政权,这四个政权均在何处定都( )

A.咸阳 B.长安 C.洛阳 D.建康

3.南朝先后经历了宋、齐、梁、陈四个朝代,其中最长的不过59年,最短的仅有23年。由此可知南朝时期( )

A.政权更迭频繁 B.疆域面积扩大 C.政权并立形成 D.商品经济发达

4.学会归纳历史发展的阶段特征是学习历史的重要方法之一。下列关于魏晋南北朝时期阶段特征的归纳,正确的是

A.早期国家产生与社会变革 B.政权分立与民族交融

C.繁荣与开放的时代 D.统一多民族国家的建立与巩固

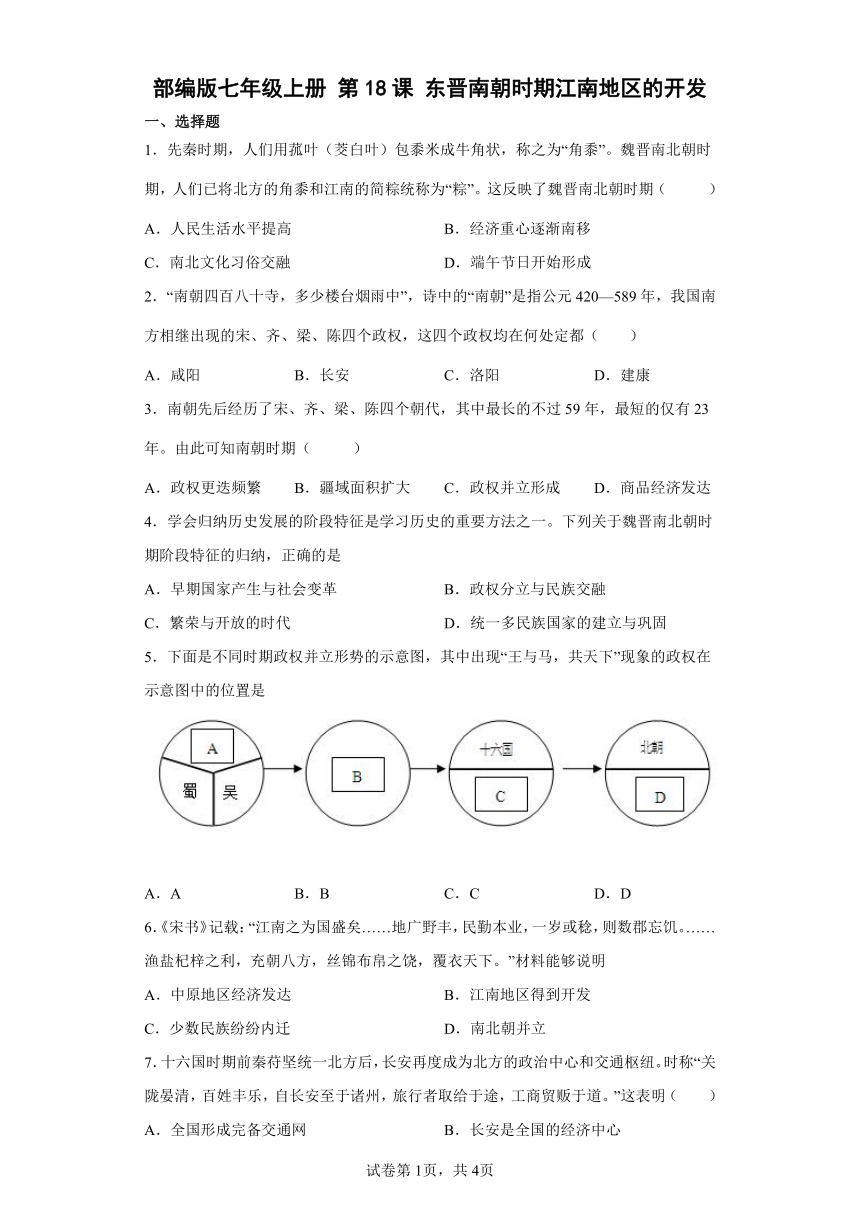

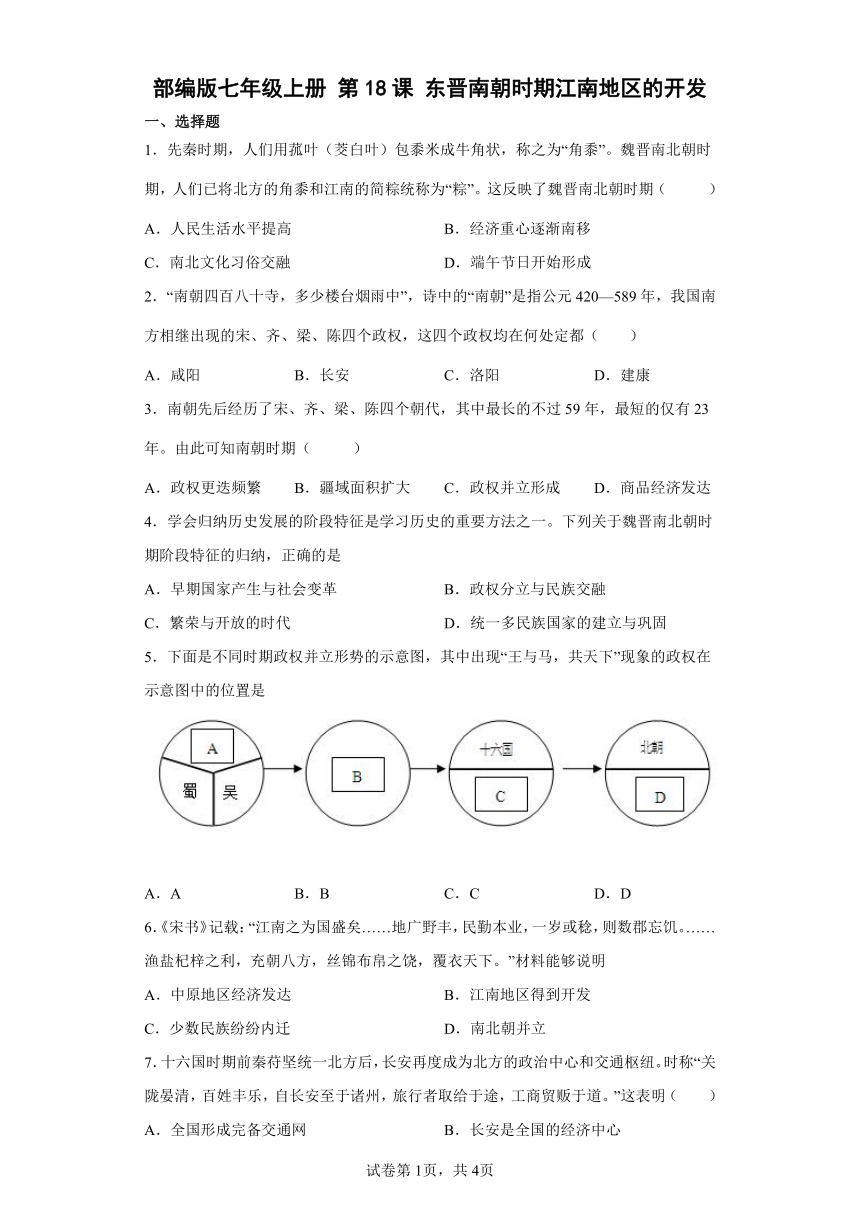

5.下面是不同时期政权并立形势的示意图,其中出现“王与马,共天下”现象的政权在示意图中的位置是

A.A B.B C.C D.D

6.《宋书》记载:“江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。……渔盐杞梓之利,充朝八方,丝锦布帛之饶,覆衣天下。”材料能够说明

A.中原地区经济发达 B.江南地区得到开发

C.少数民族纷纷内迁 D.南北朝并立

7.十六国时期前秦苻坚统一北方后,长安再度成为北方的政治中心和交通枢纽。时称“关陇晏清,百姓丰乐,自长安至于诸州,旅行者取给于途,工商贸贩于道。”这表明( )

A.全国形成完备交通网 B.长安是全国的经济中心

C.南北形成了对峙之势 D.稳定是繁荣发展的基础

8.司马睿袭封琅琊王后,参与讨伐成都王司马颖。失利后离开洛阳,回到封国。317年,在晋朝宗室与南北大族拥戴下,即位为晋王,年号建武。这句话表明司马睿

A.并没有做过琅琊王 B.成功讨伐了司马颖

C.在宗室拥戴下继位 D.其承袭封号为建武

9.东晋诗人谢灵运在《山居赋》中提到,原来种植在北方的粟、豆等农作物和梨、枣等果树,这时也在南方种植了。这其中的原因是( )

A.南方自然条件更适合种植这些品种

B.北民南迁给南方带来新的农作物品种

C.东晋时期,南方的手工业有了比较大的发展

D.魏晋以来,北方内迁各族向汉族学习农业技术

10.魏晋时期,读书人贾六,被家乡所在郡的中正评为“中下品”,推荐到怀远县作县令。这表明当时中国的选官制度是

A.世官制 B.推荐制 C.九品中正制 D.科举制

11.汉代的长江下游地区。原产北方的粟类作物十分稀少。至宋、齐、梁时期“江如表千余里,野粟生焉”,“江南、(江)西间所种皆是”。对此变化解释最合理的是( )

A.粟因产量高而迅速普及 B.人口迁移影响农作物分布

C.长期战乱致使土地荒芜 D.江南地区农业技术的进步

12.在南下移民和当地民众共同努力下,大量荒地被开垦出来,耕地面积不断增加,并兴修了很多水利工程。农业生产技术也有了很大的改进,包括推广和改进犁耕,实行精耕细作,以及推广选种、育种、田间管理和施用粪肥等比较先进的生产技术。 这段材料描写的内容属于

A.诸侯争霸 B.社会变革 C.巩固统一 D.江南地区的开发

二、综合题

13.阅读下列材料,回答问题。

材料今操已拥百万之众,快天子以令诸侯,此诚不可与争锋。孙权据有江东,已历三世,国险而民附,贤能为之用,此可以为援而不可图也。

——《三国志·诸葛亮传》

(1)材料中的“操”与“天子”各指谁 “挟天子以令诸侯”有什么作用

(2)台湾在三国时代称为什么?结束三国鼎立局面,实现国家短暂统一的政权是哪一个

(3)自东汉末年的军阀割据到三国鼎立局面的形成,是历史的进步还是倒退 请结合所学知识,简要谈谈你的理由。

14.阅读下列材料,回答问题:

材料一:楚越之地,地广人希(稀),饭稻羹鱼,或火耕而水耨……无积聚而多贫。

——《史记·货殖列传》

材料二:江南之为国盛矣......地广野丰,民勤本业,一岁或稔(丰收),则数郡忘饥。渔盐杞梓之利,充仞八方;丝棉布帛之饶,覆衣天下.

——《宋书》

材料三:三国两晋南北朝时期,北方内迁到黄河流域的各民族纷纷建立自己的政权,他们彼此征战。为躲避战乱,大批北方民众纷纷渡江南下,形成第三次南迁的浪潮.东晋南朝时,政府兴修了许多水利工程,大片的荒地被开垦为农田、稻田里开始使用绿肥、牛耕和粪肥也得到推广。除了主要种植水稻外,还普遍实行麦稻兼种。

(1)材料一反映出南方经济的状况如何?

(2)材料二反映江南地区经济发展出现了什么重大变化?

(3)材料一中,“大批北方民众纷纷渡江南下,形成三次南迁浪潮”的主要原因是什么?北方民众南下对江南经济发展有什么影响?

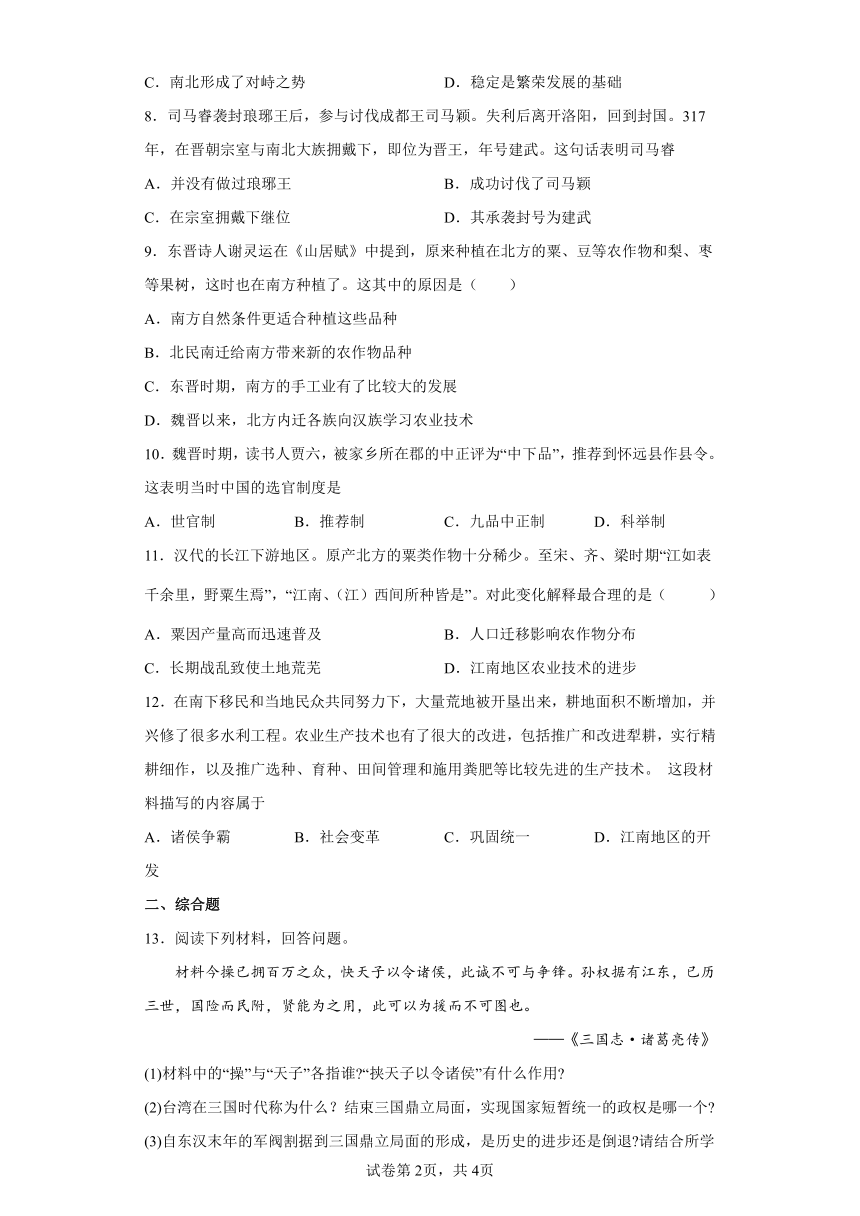

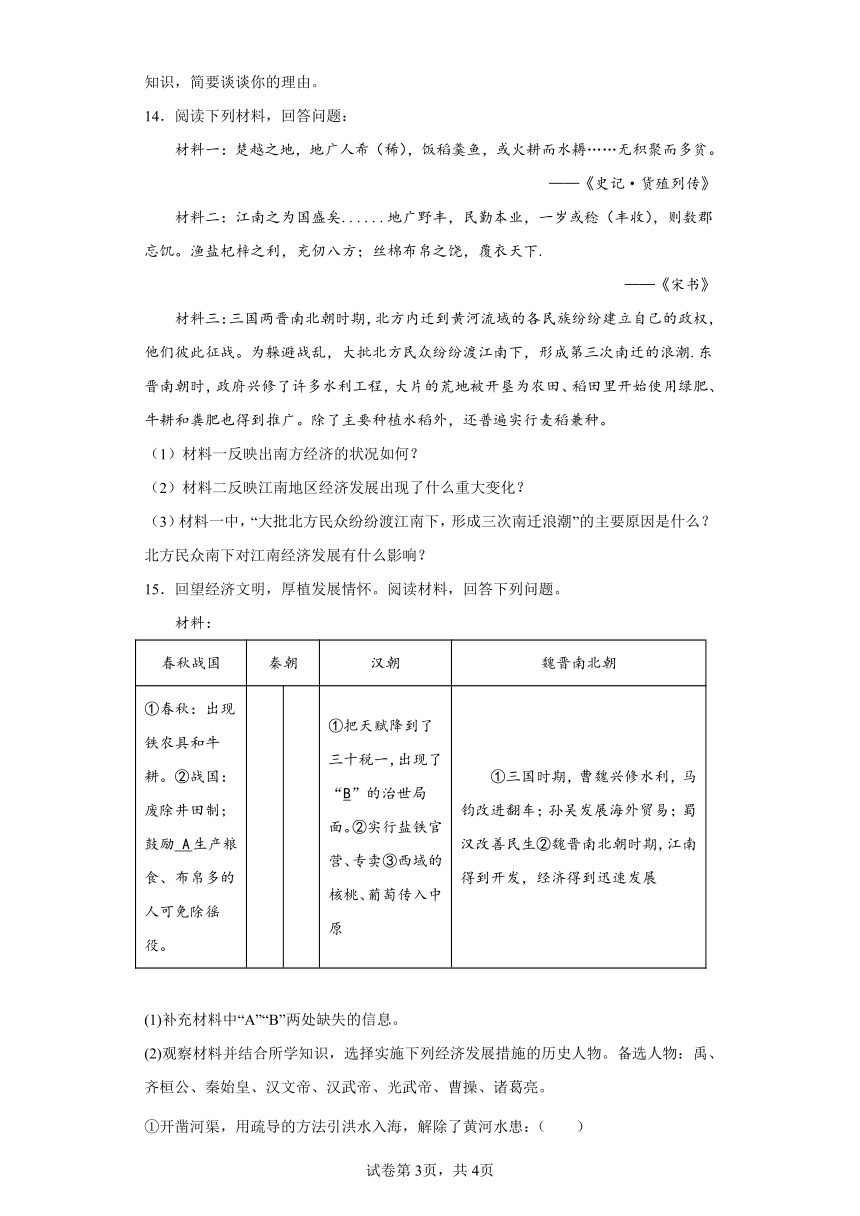

15.回望经济文明,厚植发展情怀。阅读材料,回答下列问题。

材料:

春秋战国 秦朝 汉朝 魏晋南北朝

①春秋:出现铁农具和牛耕。②战国:废除井田制;鼓励 A生产粮食、布帛多的人可免除徭役。 ①把天赋降到了三十税一,出现了“B”的治世局面。②实行盐铁官营、专卖③西域的核桃、葡萄传入中原 ①三国时期,曹魏兴修水利,马钧改进翻车;孙吴发展海外贸易;蜀汉改善民生②魏晋南北朝时期,江南得到开发,经济得到迅速发展

(1)补充材料中“A”“B”两处缺失的信息。

(2)观察材料并结合所学知识,选择实施下列经济发展措施的历史人物。备选人物:禹、齐桓公、秦始皇、汉文帝、汉武帝、光武帝、曹操、诸葛亮。

①开凿河渠,用疏导的方法引洪水入海,解除了黄河水患:( )

②把铸币权收归中央,统一铸造五铢钱,实行盐铁官营、专卖:( )

③在蜀汉发展经济,加速了西南地区的开发:( )

(3)材料中秦朝的两幅图片,反映了秦始皇为巩固统一实施的哪两项措施?

(4)根据材料并结合所学知识,指出魏晋南北朝时期江南地区得到开发的主要原因。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

【详解】

根据所学和材料“将北方的角黍和江南的简粽统称为粽”可知,这体现出,南北有了一种共同的食物——粽,这是南北文化习俗交融,C项正确;粽的出现不能说明人民生活水平提高,排除A项;经济重心逐渐南移是在唐中期以后, “粽”的出现和发展与端午节日开始形成没有必然联系,排除BD两项。故选C项。

2.D

【详解】

南朝刘裕建立刘宋,都城建康;南朝齐是齐高帝萧道成建立,是四个朝代中存在时间最短的,都城建康;南朝梁的建立者萧衍,都城建康;557年,陈霸先废梁敬帝,自立为帝,建立陈朝,是为陈武帝,都城为建康,因此四个政权都建都在建康,故D项正确,故排除ABC三项。

3.A

【详解】

根据所学和材料“宋、齐、梁、陈四个朝代,其中最长的不过59年,最短的仅有23年”可知,这体现出政权更替频繁,A项正确;材料涉及到的是政权的先后更替,不是面积、并立、经济,排除BCD三项。故选A项。

4.B

【详解】

结合所学知识可知,魏晋南北朝的朝代主要特征是政权分立,由于战争频繁,民族融合进一步发展,B项正确;“早期国家产生与社会变革”是夏商周和春秋战国时期社会特征,排除A项;“繁荣与开放的时代”是隋唐时期社会特征,排除C项;“统一多民族国家的建立与巩固”是秦汉时期社会特征,排除D项。故选B项。

【点睛】

5.C

【详解】

根据所学知识,“王与马,共天下”的现象出现在东晋初期,其中“王”是指王导。“王与马,共天下”中的“王”和“马”分别是指王导和司马睿。317年司马懿的曾孙司马睿建立政权,定都讲课,史称东晋。东晋是以王导为首的北方南下官僚贵族和南方大地主为支柱建立的政权。司马睿在政治上依靠王导,军事上依靠王敦,“王与马,共天下”真实反映了东晋初年的政治状况,东晋十六国时期,汉地江南、荆湘地区由东晋控制,而汉地北部和西南部则先后建立了二十多个国家。其中的前凉、成汉、前赵、后赵、北凉、西凉、后凉、南凉、前燕、后燕、南燕、北燕、夏、前秦、西秦、后秦十六个国家实力强劲,“十六国”之称,C项正确;220年曹操的儿子曹丕废掉汉献帝,在洛阳称帝,国号魏;221年,刘备在成都称帝,国号汉,史称蜀汉;222年,孙权称吴王,国号吴,王国鼎立的局面形成,排除A项;三国后期,魏国势力增强,吴、蜀两国日益衰落,263年魏灭蜀,266年,司马懿的孙子司马炎自立为帝,改国号为晋,以洛阳为都,史称西晋,排除B项;北朝(386-581)承自十六国,有北魏、东魏、西魏、北齐和北周五朝,北魏分裂为东魏、西魏,北齐取代东魏,北周取代西魏,北周灭北齐,排除D项。故选C项。

【点睛】

6.B

【详解】

依据题干信息“江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。……渔盐杞梓之利,充朝八方,丝锦布帛之饶,覆衣天下”可知,题干反映了南朝时期江南经济的发展。B项正确;材料反映的是江南地区的开发,ACD与材料反映内容无关,排除。故选B项。

7.D

【详解】

材料反映了前秦统一北方后,长安一带社会稳定,百姓安居乐业,交通顺畅,经济得到恢复与发展的局面,这说明了稳定是繁荣发展的基础,D项正确;前秦只是统一了北方,无法说明全国形成了完备交通网,排除A项;材料反映了长安是北方的政治中心和交通枢纽,无法说明长安是全国的经济中心,排除B项;材料只描述了前秦时期长安一带稳定繁荣的局面,没有涉及南方政权情况,无法体现南北对峙,排除C项。故选D项。

【点睛】

8.C

【详解】

根据题干信息“317年,在晋朝宗室与南北大族拥戴下,即位为晋王,年号建武”,结合所学知识可知,材料表明表明司马睿在宗室拥戴下继位。C项正确;司马睿袭封琅琊王,排除A项;司马睿袭封琅琊王后,参与讨伐成都王司马颖失利,排除B项;即位为晋王,年号建武,排除D项。故选C项。

9.B

【详解】

东晋诗人谢灵运在作品《山居赋》中提到了粟、豆等农作物,以及梨、枣等果树。这些原来都是种植在北方的,而这时也在南方种植了,主要原因是南迁江南的劳动力带去的优良品种、先进生产经验和技术。三国两晋南北朝时期由于北方长期战乱,而江南地区的战争相对较少,社会秩序比较安定,北方人民大量南迁,他们给南方带去了劳动力,先进的生产技术和不同的生活方式,促进了江南经济的发展,B项正确;北方的果树南迁,并不是因为南方土壤适合种植,排除A项;材料中农作物栽培属于农业,不是手工业,排除C项;材料中描述的农作物南迁,不是少数民族向汉族学习栽培技术,排除D项。故选B项。

10.C

【详解】

根据“魏晋时期”“中下品”“中正”,结合所学可知,魏晋时期实行的选官制度是九品中正制,由中正官品评等级,C项正确,排除B项;世官制指按照血缘关系世代为官,排除A项;隋唐开始实行科举制,排除D项。故选C项。

【点睛】

11.B

【详解】

依据题干可知汉代的长江下游地区,原产北方的粟类作物十分稀少,但是到了南朝宋、齐、梁时期,江南地区的粟类作物种植明显增加,结合所学知识可知,东晋南朝时期由于北方长期战乱,南方相对安定,北方人口大量南迁,因而也推动了粟类作物在南方的种植,从而影响农作物的布局,B项正确;粟在南方的普及并非因为产量高,而是由于北方人口的南迁,排除A项;当时南方相对安定,土地得到显著的开发,排除C项;粟类作物的种植以及推广,主要不是得益于农业技术的进步,而是得益于北方人口的南迁,排除D项。故选B项。

12.D

【详解】

魏晋南北朝时期,为躲避战乱,北方人民大量南迁,在南下移民和当地民众共同努力下,江南得到开发。题干的“大量荒地被开垦出来,耕地面积不断增加,并兴修了很多水利工程。农业生产技术也有了很大的改进,包括推广和改进犁耕,实行精耕细作,以及推广选种、育种、田间管理和施用粪肥等比较先进的生产技术。”是江南地区开发的表现,D项正确;诸侯争霸与题干信息无关,排除A项;社会变革与题干信息无关,排除B项;巩固统一在题干信息中未涉及,排除C项。故选D项。

13.(1)曹操和汉献帝。可以取得政治上的主动权,扩大自己的政治影响。

(2)夷洲。西晋。

(3)观点:历史的进步。理由:因为它的形成,结束了东汉末年军阀割据混战的局面,实现了局部的统一,符合由分裂走向统一的历史发展趋势。

(1)

材料“今操已拥百万之众,挟天子而令诸侯”指的是曹操拥兵自重,劫持汉献帝号令天下。故“操”指曹操,“天子”指汉献帝。 “挟天子而令诸侯”使曹操取得政治上的主动权,扩大了自己的政治影响。

(2)

根据所学知识,台湾在三国时代称为夷州,统一三国的政权是西晋。

(3)

首先表态,该说法是正确的。三国鼎立的形成,结束了东汉末年军阀割据混战的局面,实现了局部的统一,有利于三个区域经济的恢复和发展以及社会秩序的稳定,符合由分裂走向统一的历 史发展趋势,故三国鼎立的局面的形成是历史的进步。

【点睛】

14.(1)发展水平落后。

(2)江南地区得到开发,经济迅速发展。

(3)北方战乱较多,社会动荡。给南方带去了丰富的劳动力和先进的农业生产工具与技术,促进了南方的开发,经济重心开始南移。

【详解】

(1)根据“地广人希(稀),饭稻羹鱼,或火耕而水耨……无积聚而多贫”可知当时南方经济发展水平落后。

(2)根据“.地广野丰,民勤本业,一岁或稔(丰收),则数郡忘饥。渔盐杞梓之利,充仞八方;丝棉布帛之饶,覆衣天下”可知江南地区得到开发,经济迅速发展。

(3)原因根据“他们彼此征战。为躲避战乱,大批北方民众纷纷渡江南下”得出是北方战乱较多,社会动荡。影响根据“政府兴修了许多水利工程,大片的荒地被开垦为农田、稻田里开始使用绿肥、牛耕和粪肥也得到推广”并结合所学可知主要是给南方带去了丰富的劳动力和先进的农业生产工具与技术,促进了南方的开发,经济重心开始南移。

15.(1)A:耕织;B:文景之治。

(2)①禹;②汉武帝;③诸葛亮。

(3)统一货币;统一度量衡。

(4)北方人口大量南迁,给南方带来了先进的生产工具和生产技术。

(1)

根据表格结合所学知识可知,战国时期的商鞅变法,废除井田制;鼓励耕织生产粮食、布帛多的人可免除徭役。西汉汉文帝时期,把田赋降到了三十税一,出现了“文景之治”的治世局面。故材料中“A”“B”两处缺失的信息为A:耕织;B:文景之治。

(2)

观察材料并结合所学知识可知,开凿河渠,用疏导的方法引洪水入海,解除了黄河水患的是禹,这就是“大禹治水”。汉武帝时期,把铸币权收归中央,统一铸造五铢钱,实行盐铁官营、专卖。三国时期,蜀国丞相诸葛亮,在蜀汉发展经济,加速了西南地区的开发。故①是禹,②是汉武帝,③是诸葛亮。

(3)

结合所学知识可知,材料中秦朝的两幅图片,反映了秦始皇为巩固统一实施的统一货币、统一度量衡的措施。秦始皇为消除文字上的差异,命丞相李斯等人统一文字,制定笔画规整的小篆,作为通用文字颁行全国。文字的统一使政令能够在全国各地顺利推行,也使不同地域的人民能够顺畅沟通,有利于文化的交流与发展。秦始皇统一度量衡。为改变以前各诸侯国使用的长度、容量和重量标准不一的状况,秦始皇规定以秦制为基础,统一度量衡制度,所有度量衡用器由国家统一监制。度量衡的统一,便利了经济的发展。

(4)

根据材料并结合所学知识可知,魏晋南北朝时期江南地区得到开发的主要原因是北方人口大量南迁,给南方带来了先进的生产工具和生产技术。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、选择题

1.先秦时期,人们用菰叶(茭白叶)包黍米成牛角状,称之为“角黍”。魏晋南北朝时期,人们已将北方的角黍和江南的简粽统称为“粽”。这反映了魏晋南北朝时期( )

A.人民生活水平提高 B.经济重心逐渐南移

C.南北文化习俗交融 D.端午节日开始形成

2.“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”,诗中的“南朝”是指公元420—589年,我国南方相继出现的宋、齐、梁、陈四个政权,这四个政权均在何处定都( )

A.咸阳 B.长安 C.洛阳 D.建康

3.南朝先后经历了宋、齐、梁、陈四个朝代,其中最长的不过59年,最短的仅有23年。由此可知南朝时期( )

A.政权更迭频繁 B.疆域面积扩大 C.政权并立形成 D.商品经济发达

4.学会归纳历史发展的阶段特征是学习历史的重要方法之一。下列关于魏晋南北朝时期阶段特征的归纳,正确的是

A.早期国家产生与社会变革 B.政权分立与民族交融

C.繁荣与开放的时代 D.统一多民族国家的建立与巩固

5.下面是不同时期政权并立形势的示意图,其中出现“王与马,共天下”现象的政权在示意图中的位置是

A.A B.B C.C D.D

6.《宋书》记载:“江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。……渔盐杞梓之利,充朝八方,丝锦布帛之饶,覆衣天下。”材料能够说明

A.中原地区经济发达 B.江南地区得到开发

C.少数民族纷纷内迁 D.南北朝并立

7.十六国时期前秦苻坚统一北方后,长安再度成为北方的政治中心和交通枢纽。时称“关陇晏清,百姓丰乐,自长安至于诸州,旅行者取给于途,工商贸贩于道。”这表明( )

A.全国形成完备交通网 B.长安是全国的经济中心

C.南北形成了对峙之势 D.稳定是繁荣发展的基础

8.司马睿袭封琅琊王后,参与讨伐成都王司马颖。失利后离开洛阳,回到封国。317年,在晋朝宗室与南北大族拥戴下,即位为晋王,年号建武。这句话表明司马睿

A.并没有做过琅琊王 B.成功讨伐了司马颖

C.在宗室拥戴下继位 D.其承袭封号为建武

9.东晋诗人谢灵运在《山居赋》中提到,原来种植在北方的粟、豆等农作物和梨、枣等果树,这时也在南方种植了。这其中的原因是( )

A.南方自然条件更适合种植这些品种

B.北民南迁给南方带来新的农作物品种

C.东晋时期,南方的手工业有了比较大的发展

D.魏晋以来,北方内迁各族向汉族学习农业技术

10.魏晋时期,读书人贾六,被家乡所在郡的中正评为“中下品”,推荐到怀远县作县令。这表明当时中国的选官制度是

A.世官制 B.推荐制 C.九品中正制 D.科举制

11.汉代的长江下游地区。原产北方的粟类作物十分稀少。至宋、齐、梁时期“江如表千余里,野粟生焉”,“江南、(江)西间所种皆是”。对此变化解释最合理的是( )

A.粟因产量高而迅速普及 B.人口迁移影响农作物分布

C.长期战乱致使土地荒芜 D.江南地区农业技术的进步

12.在南下移民和当地民众共同努力下,大量荒地被开垦出来,耕地面积不断增加,并兴修了很多水利工程。农业生产技术也有了很大的改进,包括推广和改进犁耕,实行精耕细作,以及推广选种、育种、田间管理和施用粪肥等比较先进的生产技术。 这段材料描写的内容属于

A.诸侯争霸 B.社会变革 C.巩固统一 D.江南地区的开发

二、综合题

13.阅读下列材料,回答问题。

材料今操已拥百万之众,快天子以令诸侯,此诚不可与争锋。孙权据有江东,已历三世,国险而民附,贤能为之用,此可以为援而不可图也。

——《三国志·诸葛亮传》

(1)材料中的“操”与“天子”各指谁 “挟天子以令诸侯”有什么作用

(2)台湾在三国时代称为什么?结束三国鼎立局面,实现国家短暂统一的政权是哪一个

(3)自东汉末年的军阀割据到三国鼎立局面的形成,是历史的进步还是倒退 请结合所学知识,简要谈谈你的理由。

14.阅读下列材料,回答问题:

材料一:楚越之地,地广人希(稀),饭稻羹鱼,或火耕而水耨……无积聚而多贫。

——《史记·货殖列传》

材料二:江南之为国盛矣......地广野丰,民勤本业,一岁或稔(丰收),则数郡忘饥。渔盐杞梓之利,充仞八方;丝棉布帛之饶,覆衣天下.

——《宋书》

材料三:三国两晋南北朝时期,北方内迁到黄河流域的各民族纷纷建立自己的政权,他们彼此征战。为躲避战乱,大批北方民众纷纷渡江南下,形成第三次南迁的浪潮.东晋南朝时,政府兴修了许多水利工程,大片的荒地被开垦为农田、稻田里开始使用绿肥、牛耕和粪肥也得到推广。除了主要种植水稻外,还普遍实行麦稻兼种。

(1)材料一反映出南方经济的状况如何?

(2)材料二反映江南地区经济发展出现了什么重大变化?

(3)材料一中,“大批北方民众纷纷渡江南下,形成三次南迁浪潮”的主要原因是什么?北方民众南下对江南经济发展有什么影响?

15.回望经济文明,厚植发展情怀。阅读材料,回答下列问题。

材料:

春秋战国 秦朝 汉朝 魏晋南北朝

①春秋:出现铁农具和牛耕。②战国:废除井田制;鼓励 A生产粮食、布帛多的人可免除徭役。 ①把天赋降到了三十税一,出现了“B”的治世局面。②实行盐铁官营、专卖③西域的核桃、葡萄传入中原 ①三国时期,曹魏兴修水利,马钧改进翻车;孙吴发展海外贸易;蜀汉改善民生②魏晋南北朝时期,江南得到开发,经济得到迅速发展

(1)补充材料中“A”“B”两处缺失的信息。

(2)观察材料并结合所学知识,选择实施下列经济发展措施的历史人物。备选人物:禹、齐桓公、秦始皇、汉文帝、汉武帝、光武帝、曹操、诸葛亮。

①开凿河渠,用疏导的方法引洪水入海,解除了黄河水患:( )

②把铸币权收归中央,统一铸造五铢钱,实行盐铁官营、专卖:( )

③在蜀汉发展经济,加速了西南地区的开发:( )

(3)材料中秦朝的两幅图片,反映了秦始皇为巩固统一实施的哪两项措施?

(4)根据材料并结合所学知识,指出魏晋南北朝时期江南地区得到开发的主要原因。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

【详解】

根据所学和材料“将北方的角黍和江南的简粽统称为粽”可知,这体现出,南北有了一种共同的食物——粽,这是南北文化习俗交融,C项正确;粽的出现不能说明人民生活水平提高,排除A项;经济重心逐渐南移是在唐中期以后, “粽”的出现和发展与端午节日开始形成没有必然联系,排除BD两项。故选C项。

2.D

【详解】

南朝刘裕建立刘宋,都城建康;南朝齐是齐高帝萧道成建立,是四个朝代中存在时间最短的,都城建康;南朝梁的建立者萧衍,都城建康;557年,陈霸先废梁敬帝,自立为帝,建立陈朝,是为陈武帝,都城为建康,因此四个政权都建都在建康,故D项正确,故排除ABC三项。

3.A

【详解】

根据所学和材料“宋、齐、梁、陈四个朝代,其中最长的不过59年,最短的仅有23年”可知,这体现出政权更替频繁,A项正确;材料涉及到的是政权的先后更替,不是面积、并立、经济,排除BCD三项。故选A项。

4.B

【详解】

结合所学知识可知,魏晋南北朝的朝代主要特征是政权分立,由于战争频繁,民族融合进一步发展,B项正确;“早期国家产生与社会变革”是夏商周和春秋战国时期社会特征,排除A项;“繁荣与开放的时代”是隋唐时期社会特征,排除C项;“统一多民族国家的建立与巩固”是秦汉时期社会特征,排除D项。故选B项。

【点睛】

5.C

【详解】

根据所学知识,“王与马,共天下”的现象出现在东晋初期,其中“王”是指王导。“王与马,共天下”中的“王”和“马”分别是指王导和司马睿。317年司马懿的曾孙司马睿建立政权,定都讲课,史称东晋。东晋是以王导为首的北方南下官僚贵族和南方大地主为支柱建立的政权。司马睿在政治上依靠王导,军事上依靠王敦,“王与马,共天下”真实反映了东晋初年的政治状况,东晋十六国时期,汉地江南、荆湘地区由东晋控制,而汉地北部和西南部则先后建立了二十多个国家。其中的前凉、成汉、前赵、后赵、北凉、西凉、后凉、南凉、前燕、后燕、南燕、北燕、夏、前秦、西秦、后秦十六个国家实力强劲,“十六国”之称,C项正确;220年曹操的儿子曹丕废掉汉献帝,在洛阳称帝,国号魏;221年,刘备在成都称帝,国号汉,史称蜀汉;222年,孙权称吴王,国号吴,王国鼎立的局面形成,排除A项;三国后期,魏国势力增强,吴、蜀两国日益衰落,263年魏灭蜀,266年,司马懿的孙子司马炎自立为帝,改国号为晋,以洛阳为都,史称西晋,排除B项;北朝(386-581)承自十六国,有北魏、东魏、西魏、北齐和北周五朝,北魏分裂为东魏、西魏,北齐取代东魏,北周取代西魏,北周灭北齐,排除D项。故选C项。

【点睛】

6.B

【详解】

依据题干信息“江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。……渔盐杞梓之利,充朝八方,丝锦布帛之饶,覆衣天下”可知,题干反映了南朝时期江南经济的发展。B项正确;材料反映的是江南地区的开发,ACD与材料反映内容无关,排除。故选B项。

7.D

【详解】

材料反映了前秦统一北方后,长安一带社会稳定,百姓安居乐业,交通顺畅,经济得到恢复与发展的局面,这说明了稳定是繁荣发展的基础,D项正确;前秦只是统一了北方,无法说明全国形成了完备交通网,排除A项;材料反映了长安是北方的政治中心和交通枢纽,无法说明长安是全国的经济中心,排除B项;材料只描述了前秦时期长安一带稳定繁荣的局面,没有涉及南方政权情况,无法体现南北对峙,排除C项。故选D项。

【点睛】

8.C

【详解】

根据题干信息“317年,在晋朝宗室与南北大族拥戴下,即位为晋王,年号建武”,结合所学知识可知,材料表明表明司马睿在宗室拥戴下继位。C项正确;司马睿袭封琅琊王,排除A项;司马睿袭封琅琊王后,参与讨伐成都王司马颖失利,排除B项;即位为晋王,年号建武,排除D项。故选C项。

9.B

【详解】

东晋诗人谢灵运在作品《山居赋》中提到了粟、豆等农作物,以及梨、枣等果树。这些原来都是种植在北方的,而这时也在南方种植了,主要原因是南迁江南的劳动力带去的优良品种、先进生产经验和技术。三国两晋南北朝时期由于北方长期战乱,而江南地区的战争相对较少,社会秩序比较安定,北方人民大量南迁,他们给南方带去了劳动力,先进的生产技术和不同的生活方式,促进了江南经济的发展,B项正确;北方的果树南迁,并不是因为南方土壤适合种植,排除A项;材料中农作物栽培属于农业,不是手工业,排除C项;材料中描述的农作物南迁,不是少数民族向汉族学习栽培技术,排除D项。故选B项。

10.C

【详解】

根据“魏晋时期”“中下品”“中正”,结合所学可知,魏晋时期实行的选官制度是九品中正制,由中正官品评等级,C项正确,排除B项;世官制指按照血缘关系世代为官,排除A项;隋唐开始实行科举制,排除D项。故选C项。

【点睛】

11.B

【详解】

依据题干可知汉代的长江下游地区,原产北方的粟类作物十分稀少,但是到了南朝宋、齐、梁时期,江南地区的粟类作物种植明显增加,结合所学知识可知,东晋南朝时期由于北方长期战乱,南方相对安定,北方人口大量南迁,因而也推动了粟类作物在南方的种植,从而影响农作物的布局,B项正确;粟在南方的普及并非因为产量高,而是由于北方人口的南迁,排除A项;当时南方相对安定,土地得到显著的开发,排除C项;粟类作物的种植以及推广,主要不是得益于农业技术的进步,而是得益于北方人口的南迁,排除D项。故选B项。

12.D

【详解】

魏晋南北朝时期,为躲避战乱,北方人民大量南迁,在南下移民和当地民众共同努力下,江南得到开发。题干的“大量荒地被开垦出来,耕地面积不断增加,并兴修了很多水利工程。农业生产技术也有了很大的改进,包括推广和改进犁耕,实行精耕细作,以及推广选种、育种、田间管理和施用粪肥等比较先进的生产技术。”是江南地区开发的表现,D项正确;诸侯争霸与题干信息无关,排除A项;社会变革与题干信息无关,排除B项;巩固统一在题干信息中未涉及,排除C项。故选D项。

13.(1)曹操和汉献帝。可以取得政治上的主动权,扩大自己的政治影响。

(2)夷洲。西晋。

(3)观点:历史的进步。理由:因为它的形成,结束了东汉末年军阀割据混战的局面,实现了局部的统一,符合由分裂走向统一的历史发展趋势。

(1)

材料“今操已拥百万之众,挟天子而令诸侯”指的是曹操拥兵自重,劫持汉献帝号令天下。故“操”指曹操,“天子”指汉献帝。 “挟天子而令诸侯”使曹操取得政治上的主动权,扩大了自己的政治影响。

(2)

根据所学知识,台湾在三国时代称为夷州,统一三国的政权是西晋。

(3)

首先表态,该说法是正确的。三国鼎立的形成,结束了东汉末年军阀割据混战的局面,实现了局部的统一,有利于三个区域经济的恢复和发展以及社会秩序的稳定,符合由分裂走向统一的历 史发展趋势,故三国鼎立的局面的形成是历史的进步。

【点睛】

14.(1)发展水平落后。

(2)江南地区得到开发,经济迅速发展。

(3)北方战乱较多,社会动荡。给南方带去了丰富的劳动力和先进的农业生产工具与技术,促进了南方的开发,经济重心开始南移。

【详解】

(1)根据“地广人希(稀),饭稻羹鱼,或火耕而水耨……无积聚而多贫”可知当时南方经济发展水平落后。

(2)根据“.地广野丰,民勤本业,一岁或稔(丰收),则数郡忘饥。渔盐杞梓之利,充仞八方;丝棉布帛之饶,覆衣天下”可知江南地区得到开发,经济迅速发展。

(3)原因根据“他们彼此征战。为躲避战乱,大批北方民众纷纷渡江南下”得出是北方战乱较多,社会动荡。影响根据“政府兴修了许多水利工程,大片的荒地被开垦为农田、稻田里开始使用绿肥、牛耕和粪肥也得到推广”并结合所学可知主要是给南方带去了丰富的劳动力和先进的农业生产工具与技术,促进了南方的开发,经济重心开始南移。

15.(1)A:耕织;B:文景之治。

(2)①禹;②汉武帝;③诸葛亮。

(3)统一货币;统一度量衡。

(4)北方人口大量南迁,给南方带来了先进的生产工具和生产技术。

(1)

根据表格结合所学知识可知,战国时期的商鞅变法,废除井田制;鼓励耕织生产粮食、布帛多的人可免除徭役。西汉汉文帝时期,把田赋降到了三十税一,出现了“文景之治”的治世局面。故材料中“A”“B”两处缺失的信息为A:耕织;B:文景之治。

(2)

观察材料并结合所学知识可知,开凿河渠,用疏导的方法引洪水入海,解除了黄河水患的是禹,这就是“大禹治水”。汉武帝时期,把铸币权收归中央,统一铸造五铢钱,实行盐铁官营、专卖。三国时期,蜀国丞相诸葛亮,在蜀汉发展经济,加速了西南地区的开发。故①是禹,②是汉武帝,③是诸葛亮。

(3)

结合所学知识可知,材料中秦朝的两幅图片,反映了秦始皇为巩固统一实施的统一货币、统一度量衡的措施。秦始皇为消除文字上的差异,命丞相李斯等人统一文字,制定笔画规整的小篆,作为通用文字颁行全国。文字的统一使政令能够在全国各地顺利推行,也使不同地域的人民能够顺畅沟通,有利于文化的交流与发展。秦始皇统一度量衡。为改变以前各诸侯国使用的长度、容量和重量标准不一的状况,秦始皇规定以秦制为基础,统一度量衡制度,所有度量衡用器由国家统一监制。度量衡的统一,便利了经济的发展。

(4)

根据材料并结合所学知识可知,魏晋南北朝时期江南地区得到开发的主要原因是北方人口大量南迁,给南方带来了先进的生产工具和生产技术。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史