7开国大典 同步练习(含答案解析)

图片预览

文档简介

部编版六年级上册 7 开国大典 同步练习

一、选择题

1.下列加点的“制服”和“海军穿着蓝制服”中“制服”的意思相同的是( )

A.制服烈马 B.穿上制服 C.制服敌人 D.制服对手

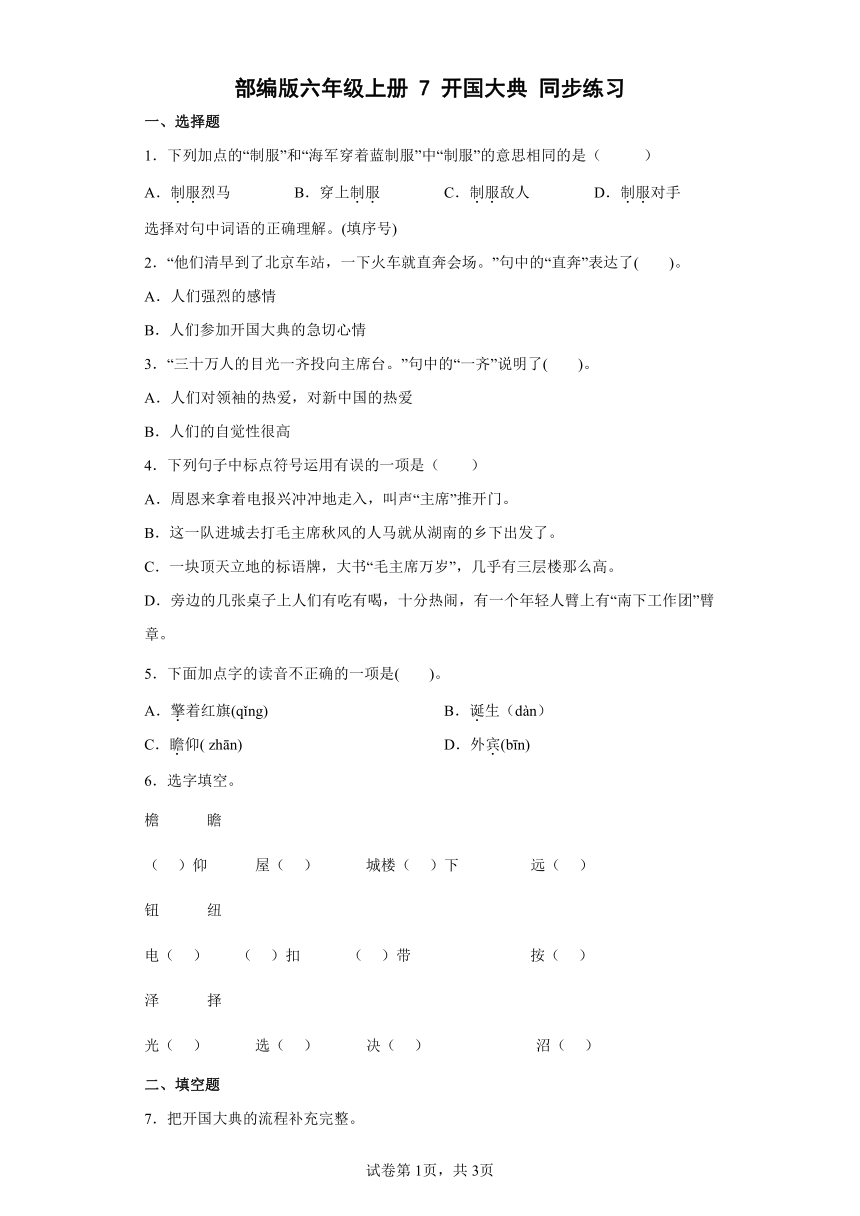

选择对句中词语的正确理解。(填序号)

2.“他们清早到了北京车站,一下火车就直奔会场。”句中的“直奔”表达了( )。

A.人们强烈的感情

B.人们参加开国大典的急切心情

3.“三十万人的目光一齐投向主席台。”句中的“一齐”说明了( )。

A.人们对领袖的热爱,对新中国的热爱

B.人们的自觉性很高

4.下列句子中标点符号运用有误的一项是( )

A.周恩来拿着电报兴冲冲地走入,叫声“主席”推开门。

B.这一队进城去打毛主席秋风的人马就从湖南的乡下出发了。

C.一块顶天立地的标语牌,大书“毛主席万岁”,几乎有三层楼那么高。

D.旁边的几张桌子上人们有吃有喝,十分热闹,有一个年轻人臂上有“南下工作团”臂章。

5.下面加点字的读音不正确的一项是( )。

A.擎着红旗(qǐng) B.诞生(dàn)

C.瞻仰( zhān) D.外宾(bīn)

6.选字填空。

檐 瞻

( )仰 屋( ) 城楼( )下 远( )

钮 纽

电( ) ( )扣 ( )带 按( )

泽 择

光( ) 选( ) 决( ) 沼( )

二、填空题

7.把开国大典的流程补充完整。

8.根据词意写词语。

(1)一个新的国家建立时举行的隆重的典礼。( )

(2)恭敬而庄严地站着。( )

(3)到自己应到的位置上。( )

(4)恭敬地看。( )

三、语言表达

9.读语段,做批注。

接着,升国旗。毛主席亲自按动连通电动旗杆的电钮,新中国的国旗——五星红旗在雄壮的《义勇军进行曲》中徐徐上升。三十万人一齐脱帽肃立,一齐抬起头,瞻仰这鲜红的国旗。五星红旗升起来了,表明中国人民从此站起来了。

批注:_________________________

10.写出下列句子运用的修辞手法,并仿写句子。

(1)会场上爆发出一阵排山倒海的掌声。(夸张)

__________________

(2)天安门广场已经成了人的海洋,红旗翻动,像海上的波浪。(比喻)

____________________

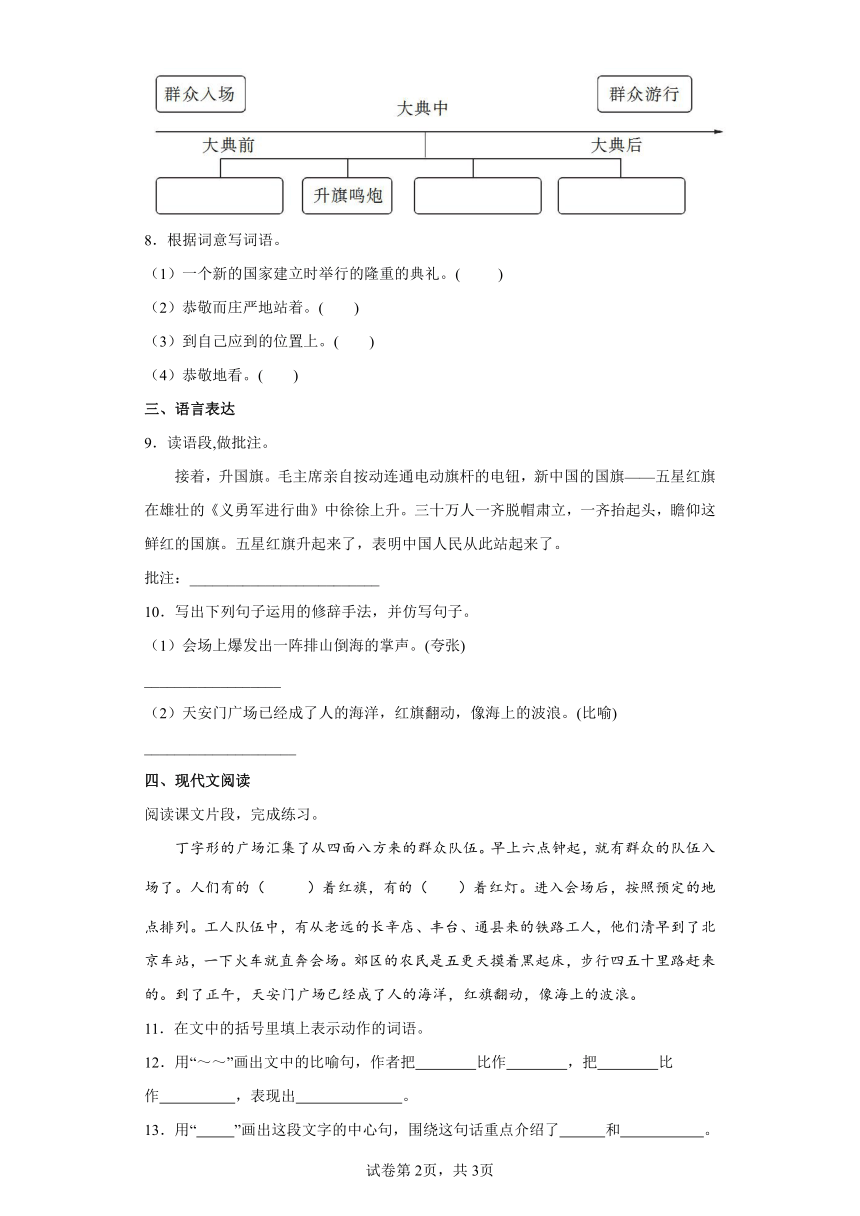

四、现代文阅读

阅读课文片段,完成练习。

丁字形的广场汇集了从四面八方来的群众队伍。早上六点钟起,就有群众的队伍入场了。人们有的( )着红旗,有的( )着红灯。进入会场后,按照预定的地点排列。工人队伍中,有从老远的长辛店、丰台、通县来的铁路工人,他们清早到了北京车站,一下火车就直奔会场。郊区的农民是五更天摸着黑起床,步行四五十里路赶来的。到了正午,天安门广场已经成了人的海洋,红旗翻动,像海上的波浪。

11.在文中的括号里填上表示动作的词语。

12.用“~~”画出文中的比喻句,作者把 比作 ,把 比作 ,表现出 。

13.用“ ”画出这段文字的中心句,围绕这句话重点介绍了 和 。

14.理解重点句子,选择正确答案。

他们清早到了北京车站,一下火车就直奔会场。( )

A.“直奔”可以换成“走向”,都说明大家很急。

B.“直奔”比“走向”更能反映人们参加开国大典的急迫、兴奋的心情。

15.理解重点句子,选择正确答案。

天安门广场成了人的海洋。( )

A.这句话运用了比喻手法,形容人很多。

B.这句话是说天安门广场成了海洋,没有运用比喻的手法。

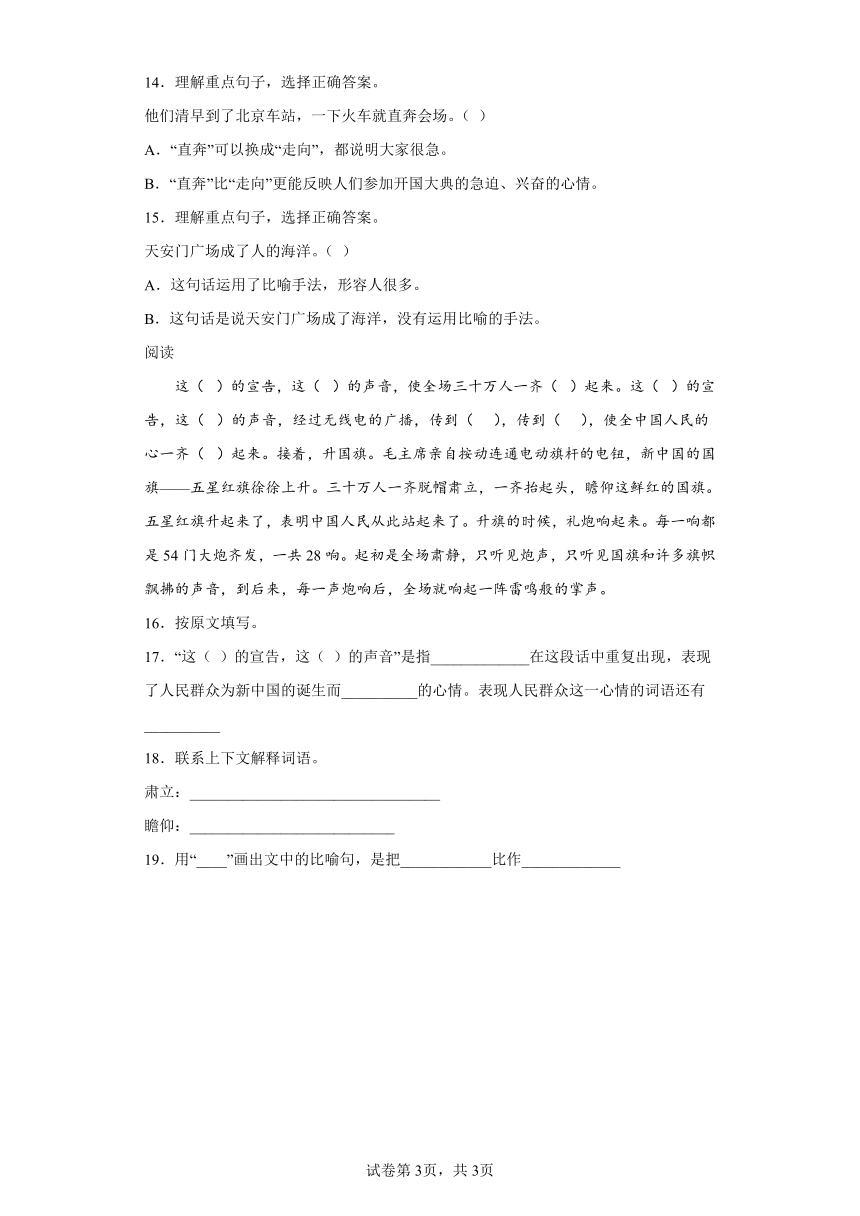

阅读

这( )的宣告,这( )的声音,使全场三十万人一齐( )起来。这( )的宣告,这( )的声音,经过无线电的广播,传到( ),传到( ),使全中国人民的心一齐( )起来。接着,升国旗。毛主席亲自按动连通电动旗杆的电钮,新中国的国旗——五星红旗徐徐上升。三十万人一齐脱帽肃立,一齐抬起头,瞻仰这鲜红的国旗。五星红旗升起来了,表明中国人民从此站起来了。升旗的时候,礼炮响起来。每一响都是54门大炮齐发,一共28响。起初是全场肃静,只听见炮声,只听见国旗和许多旗帜飘拂的声音,到后来,每一声炮响后,全场就响起一阵雷鸣般的掌声。

16.按原文填写。

17.“这( )的宣告,这( )的声音”是指_____________在这段话中重复出现,表现了人民群众为新中国的诞生而__________的心情。表现人民群众这一心情的词语还有__________

18.联系上下文解释词语。

肃立:_________________________________

瞻仰:___________________________

19.用“____”画出文中的比喻句,是把____________比作_____________

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【详解】

考查多义词的辨析能力。

制服:同“制伏”;(名)军人、机关工作者、学生等穿戴的有规定式样的服装。

A项,结合题干来看指驯服烈马。

B项,结合题干来看指服装。

C项,结合题干来看指强力压制使驯服敌人。

D项,结合题干来看指强力压制使驯服对手。

2.B

3.A

2.“直奔”说明人们着急的心理,想尽快赶到现场;

3.“一齐”说明大家对领袖的热爱。

4.B

【详解】

本题考查标点符号的用法。引号、书名号、省略号、顿号是考试的重点。

A.正确;

B.“打秋风”指利用各种关系假借名义向有钱的人索取财物。这里表示特殊含义需要强调,因此“秋风”上加上双引号;

C.正确;

D.正确。

5.A

【详解】

本题考查对字音的掌握。这道题中的加点字都是本课中容易读错的字。“擎”应读qíng。

6.瞻 檐 檐 瞻 钮 纽 纽 钮 泽 择 择 泽

【详解】

略

7.宣告成立 宣读公告 阅兵仪式

【详解】

考查文章内容理解与概括。

《开国大典》这篇文章记叙了开国大典的盛况。文章先写开国大典前,天安门广场的情况,交代了举行大典的时间、地点、参与人员和人数,然后写广场的布置和群众队伍的场面;接着作者按毛主席宣布“中华人民共和国中央人民政府在今天成立了”、五星红旗升起、宣读公告的顺序介绍了开国大典的全过程;接着作者写了阅兵式的盛况;最后作者写了群众游行的盛况和大典结束后的情况。全文段落之间过度自然,层次清楚,结构严谨,中心突出。概括时做到语言简洁。

8. 开国大典 肃立 就位 瞻仰

【详解】

对解释词语掌握情况的考查。学好一篇文章,要把文中的重点词语的意思理解到位,这样有助于理解文章内容和对中心思想的把握。

9.示例:“接着”一词承上启下。两个“一齐”写出了升国旗时庄严的气氛。“站起来”意味着中国人民摆脱了黑暗统治,从此当家做主。

【详解】

“批注”就是在阅读过程中,将自己的所思、所感、所惑以文字的方式,在文中及空白处进行标记和书写,用来帮助理解和深入思考的一种读书方式。作批注的形式也无拘无束,自由自在。可从感悟、疑惑、留下的空白、字词处写批注。表述清楚,通过批注能够得到对文段更深入的理解即可。

答案示例:

示例:“接着”一词承上启下。两个“一齐”写出了升国旗时庄严的气氛。“站起来”意味着中国人民摆脱了黑暗统治,从此当家做主。

10. 整个礼堂挤得连根针也插不下。 盛开的荷花在微风中摇曳,像一位亭亭玉立的美人儿。

【详解】

1题考查学生对夸张句的掌握能力。夸张,是为了达到某种表达效果的需要,对事物的形象、特征、作用、程度等方面着意夸大或缩小的修辞方式。夸张可分为"普通"类和"超前"类。夸张是运用丰富的想象力,在客观现实的基础上有目的地放大或缩小事物的形象特征,以增强表达效果的修辞手法,也叫夸饰或铺张。指为了启发读者或听者的想象力和加强所说的话的力量,用夸大的词语来形容事物。2题考查学生对比喻句的掌握能力。比喻就是打比方,用浅显、具体、生动的事物来代替抽象、难理解的事物。比喻句的基本结构分为三部分:本体(被比喻的事物)、喻词(表示比喻关系的词语)和喻体。本体、喻体有相似点,但不是同一类事物。

故答案为:整个礼堂挤得连根针也插不下。 盛开的荷花在微风中摇曳,像一位亭亭玉立的美人儿。

11.擎 提

12.到了正午,天安门广场已经成了人的海洋,红旗翻动,像海上的波浪。

广场 海洋 红旗 波浪 广场上的人多,气氛热烈

13.丁字形的广场汇集了从四面八方来的群众队伍。

广场的场面 人多

14.B

15.A

略

16.庄严 雄伟 欢呼 庄严 雄伟 长城内外 大江南北 欢跃

17. 中华人们共和国中央人民政府今天成立了。 激动兴奋 欢呼

18. 恭敬庄严地站着 恭敬地看

19.每一声炮响后,全场就响起一阵雷鸣般的掌声。

掌声 雷鸣

16.本题考查课文的背诵与识记,答题时注意字形,不写错别字。

17.理解句子含义的方法:1.联系上下文,审读语境。对文章中具体句子含义的理解,必须把句子放在文章具体语境中来辨析,通过对具体句子前后句含义的分析,来弄清所问语句的含义。2.抓关键词,揣摩句意。关键词就是在句子中起关键作用、核心作用的词语。句子中的关键词往往是些动词、形容词、数词、副词等,或是定、状、补等修饰成分,它们常常是揭示事物的性质或状态的重要信息。3.辨析手法,思考意图。结合修辞手法或艺术表现手法来理解有言外之意的句子。常会运用反语、双关、比喻、借代等修辞手法。常表现为象征句、暗示句、影射句、委婉句等,要抓住修辞手法或艺术表现手法的特点,结合上下文来理解。理解这些句子时,必须注意结合它所运用的修辞方法,分析句子所包含的深层意思。4.句式不同,效果迥异。句式不同,其特点往往有别,表达效果也往往不同:①疑问句,制造悬念,吸引读者。②反问句,加重语气。③感叹句,加强感情的抒发。④整句和散句结合,使句子有参差之美、音韵之美。

18.解释词语的方法:1、积累课文中的词语,掌握其词义辨析2、近义词互换3、反义词否定法4、拆字、分解意思5、联系生活。

19.比喻,是一种常用修辞手法,意思是打比方,用浅显、具体、生动的事物来代替抽象、难理解的事物。比喻句的基本结构分为三部分:本体(被比喻的事物)、喻词(表示比喻关系的词语)和喻体(打比方的事物)。比喻可使事物生动形象具体可感,以此引发读者联想和想象,给人以鲜明深刻的印象,并使语言文采斐然,富有很强的感染力。使语言生动形象,还可以使深刻的、抽象的道理浅显、具体地表达出来。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、选择题

1.下列加点的“制服”和“海军穿着蓝制服”中“制服”的意思相同的是( )

A.制服烈马 B.穿上制服 C.制服敌人 D.制服对手

选择对句中词语的正确理解。(填序号)

2.“他们清早到了北京车站,一下火车就直奔会场。”句中的“直奔”表达了( )。

A.人们强烈的感情

B.人们参加开国大典的急切心情

3.“三十万人的目光一齐投向主席台。”句中的“一齐”说明了( )。

A.人们对领袖的热爱,对新中国的热爱

B.人们的自觉性很高

4.下列句子中标点符号运用有误的一项是( )

A.周恩来拿着电报兴冲冲地走入,叫声“主席”推开门。

B.这一队进城去打毛主席秋风的人马就从湖南的乡下出发了。

C.一块顶天立地的标语牌,大书“毛主席万岁”,几乎有三层楼那么高。

D.旁边的几张桌子上人们有吃有喝,十分热闹,有一个年轻人臂上有“南下工作团”臂章。

5.下面加点字的读音不正确的一项是( )。

A.擎着红旗(qǐng) B.诞生(dàn)

C.瞻仰( zhān) D.外宾(bīn)

6.选字填空。

檐 瞻

( )仰 屋( ) 城楼( )下 远( )

钮 纽

电( ) ( )扣 ( )带 按( )

泽 择

光( ) 选( ) 决( ) 沼( )

二、填空题

7.把开国大典的流程补充完整。

8.根据词意写词语。

(1)一个新的国家建立时举行的隆重的典礼。( )

(2)恭敬而庄严地站着。( )

(3)到自己应到的位置上。( )

(4)恭敬地看。( )

三、语言表达

9.读语段,做批注。

接着,升国旗。毛主席亲自按动连通电动旗杆的电钮,新中国的国旗——五星红旗在雄壮的《义勇军进行曲》中徐徐上升。三十万人一齐脱帽肃立,一齐抬起头,瞻仰这鲜红的国旗。五星红旗升起来了,表明中国人民从此站起来了。

批注:_________________________

10.写出下列句子运用的修辞手法,并仿写句子。

(1)会场上爆发出一阵排山倒海的掌声。(夸张)

__________________

(2)天安门广场已经成了人的海洋,红旗翻动,像海上的波浪。(比喻)

____________________

四、现代文阅读

阅读课文片段,完成练习。

丁字形的广场汇集了从四面八方来的群众队伍。早上六点钟起,就有群众的队伍入场了。人们有的( )着红旗,有的( )着红灯。进入会场后,按照预定的地点排列。工人队伍中,有从老远的长辛店、丰台、通县来的铁路工人,他们清早到了北京车站,一下火车就直奔会场。郊区的农民是五更天摸着黑起床,步行四五十里路赶来的。到了正午,天安门广场已经成了人的海洋,红旗翻动,像海上的波浪。

11.在文中的括号里填上表示动作的词语。

12.用“~~”画出文中的比喻句,作者把 比作 ,把 比作 ,表现出 。

13.用“ ”画出这段文字的中心句,围绕这句话重点介绍了 和 。

14.理解重点句子,选择正确答案。

他们清早到了北京车站,一下火车就直奔会场。( )

A.“直奔”可以换成“走向”,都说明大家很急。

B.“直奔”比“走向”更能反映人们参加开国大典的急迫、兴奋的心情。

15.理解重点句子,选择正确答案。

天安门广场成了人的海洋。( )

A.这句话运用了比喻手法,形容人很多。

B.这句话是说天安门广场成了海洋,没有运用比喻的手法。

阅读

这( )的宣告,这( )的声音,使全场三十万人一齐( )起来。这( )的宣告,这( )的声音,经过无线电的广播,传到( ),传到( ),使全中国人民的心一齐( )起来。接着,升国旗。毛主席亲自按动连通电动旗杆的电钮,新中国的国旗——五星红旗徐徐上升。三十万人一齐脱帽肃立,一齐抬起头,瞻仰这鲜红的国旗。五星红旗升起来了,表明中国人民从此站起来了。升旗的时候,礼炮响起来。每一响都是54门大炮齐发,一共28响。起初是全场肃静,只听见炮声,只听见国旗和许多旗帜飘拂的声音,到后来,每一声炮响后,全场就响起一阵雷鸣般的掌声。

16.按原文填写。

17.“这( )的宣告,这( )的声音”是指_____________在这段话中重复出现,表现了人民群众为新中国的诞生而__________的心情。表现人民群众这一心情的词语还有__________

18.联系上下文解释词语。

肃立:_________________________________

瞻仰:___________________________

19.用“____”画出文中的比喻句,是把____________比作_____________

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【详解】

考查多义词的辨析能力。

制服:同“制伏”;(名)军人、机关工作者、学生等穿戴的有规定式样的服装。

A项,结合题干来看指驯服烈马。

B项,结合题干来看指服装。

C项,结合题干来看指强力压制使驯服敌人。

D项,结合题干来看指强力压制使驯服对手。

2.B

3.A

2.“直奔”说明人们着急的心理,想尽快赶到现场;

3.“一齐”说明大家对领袖的热爱。

4.B

【详解】

本题考查标点符号的用法。引号、书名号、省略号、顿号是考试的重点。

A.正确;

B.“打秋风”指利用各种关系假借名义向有钱的人索取财物。这里表示特殊含义需要强调,因此“秋风”上加上双引号;

C.正确;

D.正确。

5.A

【详解】

本题考查对字音的掌握。这道题中的加点字都是本课中容易读错的字。“擎”应读qíng。

6.瞻 檐 檐 瞻 钮 纽 纽 钮 泽 择 择 泽

【详解】

略

7.宣告成立 宣读公告 阅兵仪式

【详解】

考查文章内容理解与概括。

《开国大典》这篇文章记叙了开国大典的盛况。文章先写开国大典前,天安门广场的情况,交代了举行大典的时间、地点、参与人员和人数,然后写广场的布置和群众队伍的场面;接着作者按毛主席宣布“中华人民共和国中央人民政府在今天成立了”、五星红旗升起、宣读公告的顺序介绍了开国大典的全过程;接着作者写了阅兵式的盛况;最后作者写了群众游行的盛况和大典结束后的情况。全文段落之间过度自然,层次清楚,结构严谨,中心突出。概括时做到语言简洁。

8. 开国大典 肃立 就位 瞻仰

【详解】

对解释词语掌握情况的考查。学好一篇文章,要把文中的重点词语的意思理解到位,这样有助于理解文章内容和对中心思想的把握。

9.示例:“接着”一词承上启下。两个“一齐”写出了升国旗时庄严的气氛。“站起来”意味着中国人民摆脱了黑暗统治,从此当家做主。

【详解】

“批注”就是在阅读过程中,将自己的所思、所感、所惑以文字的方式,在文中及空白处进行标记和书写,用来帮助理解和深入思考的一种读书方式。作批注的形式也无拘无束,自由自在。可从感悟、疑惑、留下的空白、字词处写批注。表述清楚,通过批注能够得到对文段更深入的理解即可。

答案示例:

示例:“接着”一词承上启下。两个“一齐”写出了升国旗时庄严的气氛。“站起来”意味着中国人民摆脱了黑暗统治,从此当家做主。

10. 整个礼堂挤得连根针也插不下。 盛开的荷花在微风中摇曳,像一位亭亭玉立的美人儿。

【详解】

1题考查学生对夸张句的掌握能力。夸张,是为了达到某种表达效果的需要,对事物的形象、特征、作用、程度等方面着意夸大或缩小的修辞方式。夸张可分为"普通"类和"超前"类。夸张是运用丰富的想象力,在客观现实的基础上有目的地放大或缩小事物的形象特征,以增强表达效果的修辞手法,也叫夸饰或铺张。指为了启发读者或听者的想象力和加强所说的话的力量,用夸大的词语来形容事物。2题考查学生对比喻句的掌握能力。比喻就是打比方,用浅显、具体、生动的事物来代替抽象、难理解的事物。比喻句的基本结构分为三部分:本体(被比喻的事物)、喻词(表示比喻关系的词语)和喻体。本体、喻体有相似点,但不是同一类事物。

故答案为:整个礼堂挤得连根针也插不下。 盛开的荷花在微风中摇曳,像一位亭亭玉立的美人儿。

11.擎 提

12.到了正午,天安门广场已经成了人的海洋,红旗翻动,像海上的波浪。

广场 海洋 红旗 波浪 广场上的人多,气氛热烈

13.丁字形的广场汇集了从四面八方来的群众队伍。

广场的场面 人多

14.B

15.A

略

16.庄严 雄伟 欢呼 庄严 雄伟 长城内外 大江南北 欢跃

17. 中华人们共和国中央人民政府今天成立了。 激动兴奋 欢呼

18. 恭敬庄严地站着 恭敬地看

19.每一声炮响后,全场就响起一阵雷鸣般的掌声。

掌声 雷鸣

16.本题考查课文的背诵与识记,答题时注意字形,不写错别字。

17.理解句子含义的方法:1.联系上下文,审读语境。对文章中具体句子含义的理解,必须把句子放在文章具体语境中来辨析,通过对具体句子前后句含义的分析,来弄清所问语句的含义。2.抓关键词,揣摩句意。关键词就是在句子中起关键作用、核心作用的词语。句子中的关键词往往是些动词、形容词、数词、副词等,或是定、状、补等修饰成分,它们常常是揭示事物的性质或状态的重要信息。3.辨析手法,思考意图。结合修辞手法或艺术表现手法来理解有言外之意的句子。常会运用反语、双关、比喻、借代等修辞手法。常表现为象征句、暗示句、影射句、委婉句等,要抓住修辞手法或艺术表现手法的特点,结合上下文来理解。理解这些句子时,必须注意结合它所运用的修辞方法,分析句子所包含的深层意思。4.句式不同,效果迥异。句式不同,其特点往往有别,表达效果也往往不同:①疑问句,制造悬念,吸引读者。②反问句,加重语气。③感叹句,加强感情的抒发。④整句和散句结合,使句子有参差之美、音韵之美。

18.解释词语的方法:1、积累课文中的词语,掌握其词义辨析2、近义词互换3、反义词否定法4、拆字、分解意思5、联系生活。

19.比喻,是一种常用修辞手法,意思是打比方,用浅显、具体、生动的事物来代替抽象、难理解的事物。比喻句的基本结构分为三部分:本体(被比喻的事物)、喻词(表示比喻关系的词语)和喻体(打比方的事物)。比喻可使事物生动形象具体可感,以此引发读者联想和想象,给人以鲜明深刻的印象,并使语言文采斐然,富有很强的感染力。使语言生动形象,还可以使深刻的、抽象的道理浅显、具体地表达出来。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元

- 1 草原

- 2 丁香结

- 3 古诗词三首

- 4* 花之歌

- 习作:变形记

- 语文园地

- 第二单元

- 5 七律·长征

- 6 狼牙山五壮士

- 7 开国大典

- 8* 灯光

- 口语交际:演讲

- 习作:多彩的活动

- 语文园地

- 第三单元

- 9 竹节人

- 10 宇宙生命之谜

- 11* 故宫博物院

- 1习作:____让生活更美好

- 语文园地

- 第四单元

- 12 桥

- 13 穷人

- 14* 在柏林

- 口语交际:请你支持我

- 习作:笔尖流出的故事

- 语文园地四

- 快乐读书吧:笑与泪,经历与成长

- 第五单元

- 15 夏天里的成长

- 16 盼

- 习作例文

- 习作:围绕中心意思写

- 第六单元

- 17 古诗三首

- 18 只有一个地球

- 19* 青山不老

- 20* 三黑和土地

- 口语交际:意见不同怎么办

- 习作:学写倡议书

- 语文园地

- 第七单元

- 21 文言文二则

- 22 月光曲

- 23* 京剧趣谈

- 口语交际:聊聊书法

- 习作:我的拿手好戏

- 语文园地

- 第八单元

- 24 少年闰土

- 25 好的故事

- 26* 我的伯父鲁迅先生

- 27* 有的人——纪念鲁迅有感

- 习作:有你,真好

- 语文园地