部编版七年级上册第17课西晋的短暂统一和北方各族的内迁 同步练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 部编版七年级上册第17课西晋的短暂统一和北方各族的内迁 同步练习(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 518.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-18 06:26:00 | ||

图片预览

文档简介

部编版七年级上册 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

一、选择题

1.司马睿举行即位大典时,居然邀请王导共坐御床,时人称之为"王与马,共天下"。这反映了

A.西晋已建立民主政权 B.司马睿与王导关系融洽

C.南北大贵族实力雄厚 D.西晋的统治者爱惜人才

2.人类正常生活环境和秩序的破坏,常常会引发人口迁移。引发我国古代第一次人口迁徙高潮的是( )

A.赤壁之战 B.八王之乱

C.淝水之战 D.北魏孝文帝改革

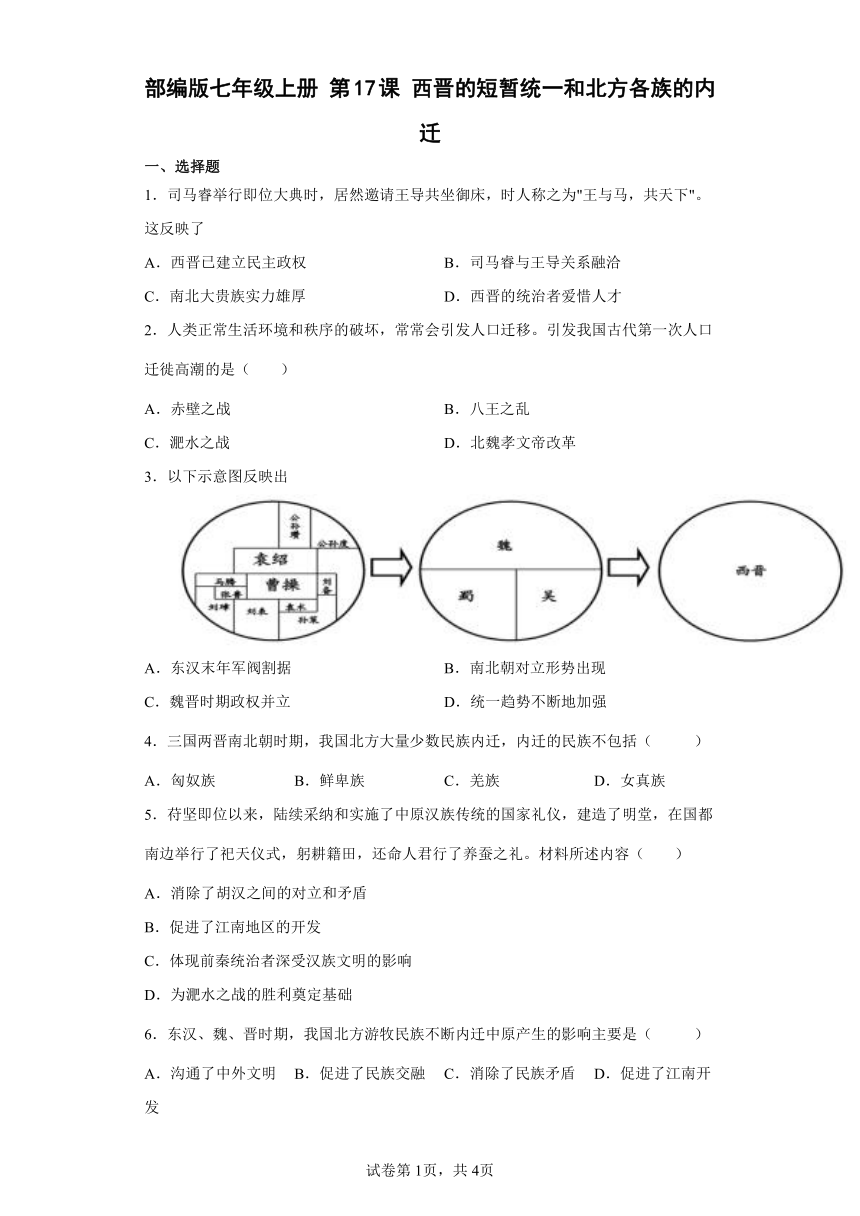

3.以下示意图反映出

A.东汉末年军阀割据 B.南北朝对立形势出现

C.魏晋时期政权并立 D.统一趋势不断地加强

4.三国两晋南北朝时期,我国北方大量少数民族内迁,内迁的民族不包括( )

A.匈奴族 B.鲜卑族 C.羌族 D.女真族

5.苻坚即位以来,陆续采纳和实施了中原汉族传统的国家礼仪,建造了明堂,在国都南边举行了祀天仪式,躬耕籍田,还命人君行了养蚕之礼。材料所述内容( )

A.消除了胡汉之间的对立和矛盾

B.促进了江南地区的开发

C.体现前秦统治者深受汉族文明的影响

D.为淝水之战的胜利奠定基础

6.东汉、魏、晋时期,我国北方游牧民族不断内迁中原产生的影响主要是( )

A.沟通了中外文明 B.促进了民族交融 C.消除了民族矛盾 D.促进了江南开发

7.在三国两晋南北朝长达370年的历史上,出现过的唯一短暂统一全国的王朝是( )

A.北魏 B.东晋 C.前秦 D.西晋

8.《魏晋南北朝史》记载:经过十六国南北朝将近三百年的时间,这时少数民族已经完全融合在汉部族里了……由于汉族接受了新的成分,因此在经济上、文化上不但没有衰落,而且比以前更加兴盛起来。这反映了( )

A.各民族交往推动汉族经济文化兴盛 B.汉族形成于魏晋南北朝时期

C.汉族经济文化发展带动少数民族发展 D.汉族文化比少数民族更先进

9.中国历史上的三国两晋南北朝时期,有大量少数民族迁入中原,而中原汉族人民为躲避战乱,有的南迁长江流域,有的北迁关外少数民族地区。迁居中原的少数民族受汉族封建经济文化的影响,先后完成了封建化过程。以上材料说明这一历史时期的时代特征是( )

A.民族迁徙和民族交融 B.分裂对峙为主

C.中华民族形成 D.各民族共同缔造统一的国家

10.结束了三国分裂局面,实现全国短暂统一的政权是

A.西晋 B.东晋 C.前秦 D.南朝

11.历史活动中,老师列出“赤壁之战”“十六国”“北方游牧民族内迁”“北魏孝文帝改革”这样一些历史资料进行探究,他探究的主题是( )

A.社会大变革 B.统一多民族国家的建立和巩固

C.政权分立与民族交融 D.民族关系发展和社会变化

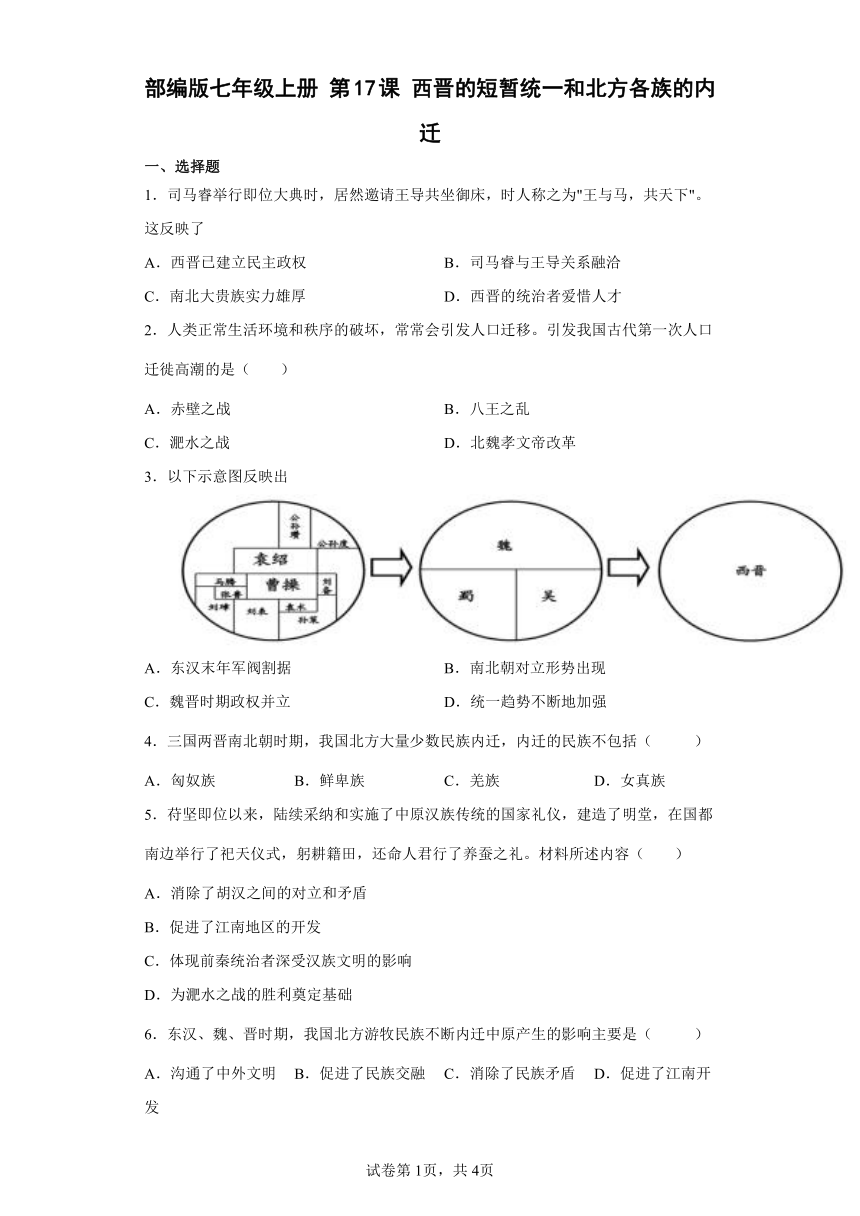

12.下图中的“胡床、椅子、方凳”原是北方少数民族的坐具,在魏晋南北朝时期传入内地被汉族人争相使用,这在实质上反映了( )

A.少数民族的封建化 B.民族交流对汉族的影响

C.国家统一经济繁荣 D.民族文化冲突不可协调

13.结束三国鼎立局面,短暂统一全国的是( )

A.魏国 B.西晋 C.东晋 D.前秦

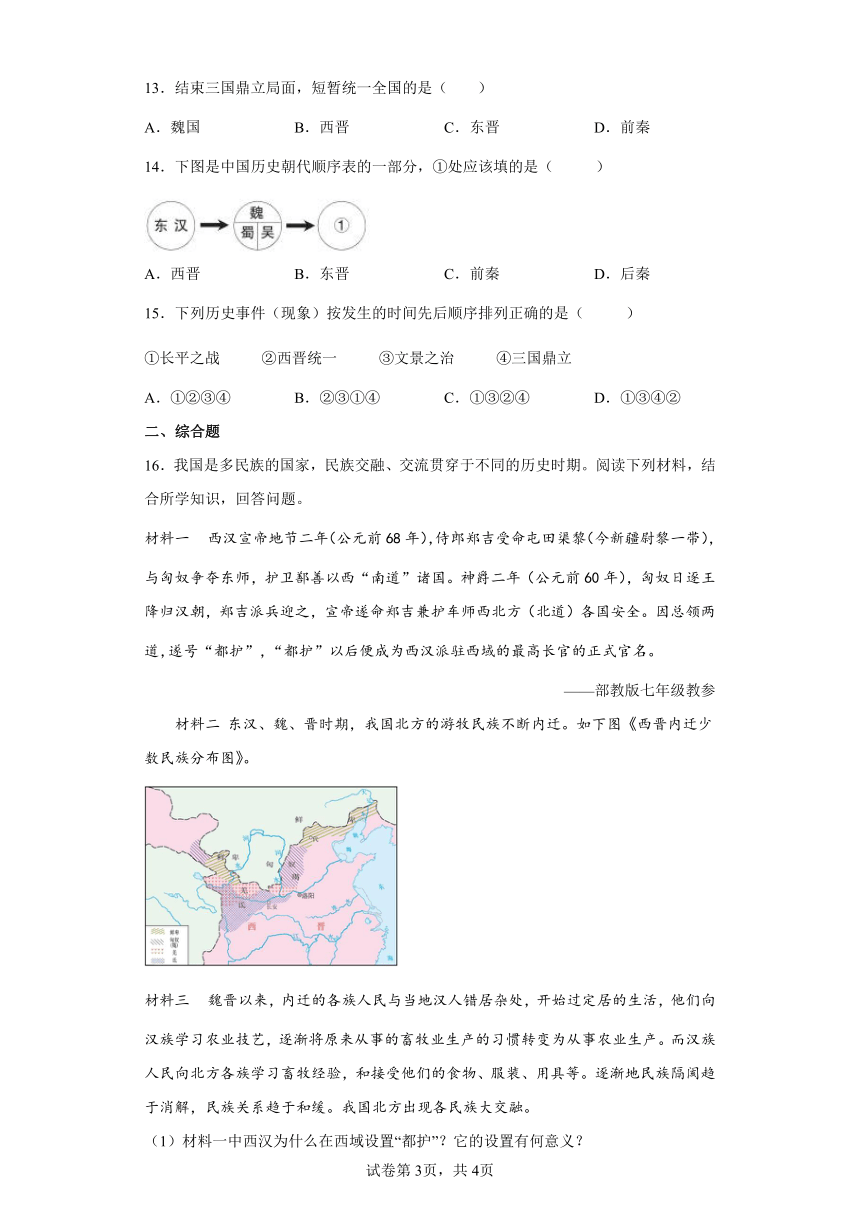

14.下图是中国历史朝代顺序表的一部分,①处应该填的是( )

A.西晋 B.东晋 C.前秦 D.后秦

15.下列历史事件(现象)按发生的时间先后顺序排列正确的是( )

①长平之战 ②西晋统一 ③文景之治 ④三国鼎立

A.①②③④ B.②③①④ C.①③②④ D.①③④②

二、综合题

16.我国是多民族的国家,民族交融、交流贯穿于不同的历史时期。阅读下列材料,结合所学知识,回答问题。

材料一 西汉宣帝地节二年(公元前68年),侍郎郑吉受命屯田渠黎(今新疆尉黎一带),与匈奴争夺东师,护卫鄯善以西“南道”诸国。神爵二年(公元前60年),匈奴日逐王降归汉朝,郑吉派兵迎之,宣帝遂命郑吉兼护车师西北方(北道)各国安全。因总领两道,遂号“都护”,“都护”以后便成为西汉派驻西域的最高长官的正式官名。

——部教版七年级教参

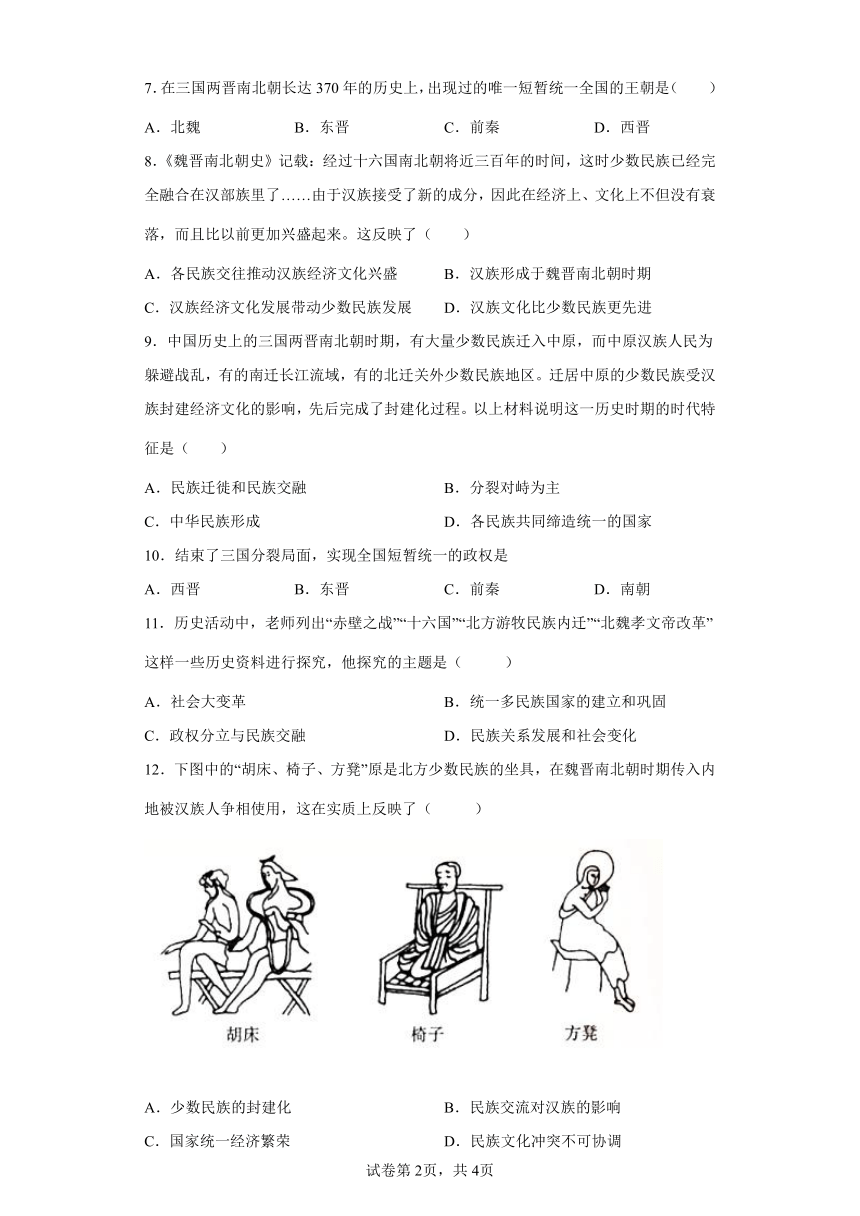

材料二 东汉、魏、晋时期,我国北方的游牧民族不断内迁。如下图《西晋内迁少数民族分布图》。

材料三 魏晋以来,内迁的各族人民与当地汉人错居杂处,开始过定居的生活,他们向汉族学习农业技艺,逐渐将原来从事的畜牧业生产的习惯转变为从事农业生产。而汉族人民向北方各族学习畜牧经验,和接受他们的食物、服装、用具等。逐渐地民族隔阂趋于消解,民族关系趋于和缓。我国北方出现各民族大交融。

(1)材料一中西汉为什么在西域设置“都护”?它的设置有何意义?

(2)材料二地图中少数民族内迁的方向是什么,迁入山西一带的有哪些民族?

(3)材料三中我国北方各民族出现的大交融对中华民族的发展有何意义?

(4)综合上述材料史实,归纳民族交融的方式。

17.阅读下列材料,回答问题。

材料一:随着时间的推移,分封之初的宗法血缘关系逐渐淡化。一旦周王室对各诸侯国失去了控制,则各诸侯国便成为一种离心力量,整个社会呈现出无序状态。秦统一后,首要考虑的是用何种手段控制这个版图辽阔的大帝国,出于集权的需要,同时也是接受历史教训,秦始皇采纳李斯推行郡县制的建议。

——摘编自冯辉《中国古代分封制与郡县制之争》

材料二:“现在诸侯子弟有的数十个,长子代立王位,其余的虽也是骨肉,但没有加封给他们尺寸之地,但这是仁孝之道所不宣扬的。希望陛下命令诸侯王能够推广恩德,分其土地给所有子弟,使他们都成为侯。那人人喜欢他所希望得到的东西,皇上以德施恩实际上是分割诸侯国,诸侯王一定会渐渐把自己削弱了。”于是汉武帝听从了他的计议。

材料三:“经过这次变乱,社会经济受到严重破坏,人民大量伤亡,西晋的统治机能也从此瘫痪。”

——何兹全

(1)根据材料一,分析秦朝推行郡县制的原因。

(2)材料二中的“他”指的是谁? “汉武帝听从了他的计议”后采取了哪一措施?

(3)材料三中“这次变乱”指的是哪一历史事件?

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

【详解】

根据题干材料内容并结合所学知识可知体现了东晋的建立有赖权臣王导主持大局,一方面拉拢江南士族,一方面又安排了从中原南下的土族,并以司马家族作为共同拥戴的对象,表明南北大贵族实力雄厚,C项正确;A项说法错误,西晋仍是封建政权,排除;材料并未体现司马睿和王导关系如何,排除B项;材料不能体现西晋的统治者爱惜人才,排除D项。故选C项。

【点睛】

2.B

【详解】

引发我国古代第一次人口迁徙高潮的是八王之乱。八王之乱导致中原人口大量死亡,幸存者纷纷逃离,其中逃往南方的即数以十万计,形成我国古代历史上第一次大规模的人口迁徙高潮。B项正确;引发我国古代第一次人口迁徙的是八王之乱,ACD项都与题意不符,排除。故选B项。

3.D

【详解】

左图反映东汉末年军阀割据混战,割据势力众多。中图反映三国鼎立局面的形成。右图反映西晋统一了全国。可见三幅图反映了统一趋势不断加强,D符合题意;A只与左图相关,排除A项;材料没有反映南北朝的信息,排除B项;材料不只是涉及魏晋时期政权并立,排除C项。故选D项。

【点睛】

4.D

【详解】

根据所学可知,三国两晋南北朝时期,女真族还没出现,它是由唐朝东北地区的靺鞨发展而来的,D项符合题意;三国两晋南北朝时期內迁的主要民族是匈奴族、鲜卑族、羌族、羌族、氐族,排除ABC项。故选D项。

5.C

【详解】

根据材料并结合所学知识可知,4世纪后期,氐族建立的前秦逐渐强大起来,统一了黄河流域,氐族贵族深受汉族文明影响,皇帝苻坚汉文化修养很高,故材料所述内容体现前秦统治者深受汉族文明影响,C项正确;苻坚的改革,缓和了北方地区的胡汉矛盾,而不是消除,排除A项;前秦是氏族苻氏在北方建立的政权,与江南无关,排除B项;淝水之战中,前秦被东晋军队打得惨败,也因此走向衰败,排除D项。故选C项。

【点睛】

6.B

【详解】

依据所学知识可知,东汉、魏、晋时期,我国北方游牧民族不断内迁中原产生的影响主要是促进了民族交融,魏晋以来,内迁的各族人民与当地汉人错居杂处,开始过着定居的生活,他们向汉族人民学习农业技艺,逐渐将原来从事畜牧业生产转变为从事农业生产,汉族人民向北方各族人民学习畜牧经验,还学习和接受他们的食物、服装、用具等,逐渐走向民族交融,B项正确;丝绸之路沟通了中外文明,排除A项;民族矛盾没有消除,排除C项;北方人民南迁促进了江南开发,排除D项。故选B项。

【点睛】

7.D

【详解】

魏国灭了蜀国后,266年,司马懿的孙子司马炎篡夺皇位取代魏国建立了晋朝,定都在洛阳,史称“西晋”。280年,西晋灭掉吴国,结束了分裂的局面,统一全国。316年匈奴人的一支武装灭亡了西晋。在三国两晋南北朝长达370年的历史上,出现过的唯一短暂统一全国的王朝是西晋。D项正确;北魏、前秦统一黄河流域,排除AC项;东晋主要统治南方地区,排除B项。故选D项。

8.A

【详解】

根据材料“在经济上、文化上不但没有衰落,而且比以前更加兴盛起来”并结合所学知识可知,魏晋以来,内迁的各族人民与当地汉人错居杂处,开始过着定居的生活。他们向汉族人民学习农业技艺,逐渐将原来从事畜牧业生产的习惯转变为从事农业生产。而汉族人民向北方各族人民学习畜牧经验,又学习和接受他们的食物、服装、用具等,融入到汉族的生活中。各民族不仅在经济上密切交往,在文化上的交流也日益频繁。由此可知,其反映了民族交融推动了经济文化兴盛,A项正确;汉族在魏晋南北朝以前就已形成,排除B项;民族交融中更多的是少数民族学习、适应汉族的文化、习俗,但是不能体现汉族文化带动少数民族发展,排除C项;材料反映的是魏晋南北朝时的民族交融,未强调汉族文化比少数民族更先进,排除D项。故选A项。

【点睛】

9.A

【详解】

根据材料“有大量少数民族迁入中原,而中原汉族人民为躲避战乱,有的南迁长江流域,有的北迁关外少数民族地区。迁居中原的少数民族受汉族封建经济文化的影响,先后完成了封建化过程”可得出,这说明三国两晋南北朝时期的时代特征是民族迁徙和民族交融,A项正确;分裂对峙为主不符合题意,排除B项;中华民族形成与材料无关,排除C项;各民族共同缔造统一的国家与材料无关,排除D项。故选A项。

【点睛】

10.A

【详解】

依据课本所学可知,三国后期,魏国实力增强,吴、蜀两国日益衰落。263年,魏灭蜀。266年,司马炎改国号为晋,史称西晋。280年,西晋灭吴,统一了全国。A正确;BCD都不是结束三国分裂局面的朝代,BCD排除;故选A。

11.C

【详解】

根据所学知识,208年赤壁之战奠定了三国鼎立的局面的基础;匈奴、羯、羌、氏、鲜卑合成为“五胡”他们所建立的十六个政权合成为十六个;北方游牧民族内迁促进民主融合;北魏孝文帝改革有利于北方经济的恢复和发展,由此可知,探究主题是三国两晋南北朝时期的特征,是政权分立与民族交融,C项正确;春秋时期是社会大变革时期,秦汉时期是我国统一多民族构建的建立和巩固,辽宋夏金元是民族关系发展和社会变化时期,排除ABD项。故选C项。

【点睛】

,

12.B

【详解】

依据题干“北方少数民族的坐具,在魏晋南北朝时期传入内地被汉族人争相使用”反映了民族间的交流对汉族的影响,B项正确;少数民族的封建化、国家统一经济繁荣、民族文化冲突不可协调在题干中都没有反映,排除ACD项。故选B项。

【点睛】

13.B

【详解】

263年蜀国被魏国所灭,266年司马炎建立晋朝,定都在洛阳,史称“西晋”,250年灭掉吴国,结束了三国分裂的局面,统一全国,B项正确;ACD项都不符题意,排除。故选B项。

【点睛】

14.A

【详解】

结合所学知识可知,263年魏灭蜀,266年 司马炎建立晋朝,定都洛阳,史称西晋。280年,西晋灭掉吴国,结束了分裂的局面,统一全国。因此①处应该填的是西晋。选项A符合题意,选项BCD不符合题意,故选A。

15.D

【详解】

根据所学可知,长平之战是战国时期秦赵之间的战役,;280年,西晋灭亡吴,统一全国;文景之治出现在西汉初期;三国鼎立局面形成是229年孙权称帝;按发生的时间先后顺序排列应是①③④②,D项正确;其他选项均不符合题意,排除ABC项。故选D项。

16.(1)加强对西域地区的有效管辖和经营,有利于开发祖国边疆,巩固西北边疆。意义:西域都护的设置,标志着西域正式归属中央政权,今新疆及巴尔喀什湖以东,以南的广大地区是我国领土。

(2)方向:由北向南迁到今山西一带的主要有匈奴、羯族,还有一些鲜卑和羌族等。

(3)北方地区的民族交往、交流与交融,为中华民族的发展注入了新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化为以后隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。;

(4)政府设立机构;战争;通婚;人口迁移;统治者的改革;日常生活的相互学习和相互影响等。

【详解】

(1)根据材料一中“宣帝遂命郑吉兼护车师西北方(北道)各国安全”可知西汉在西域设置“都护”的目的是加强对西域地区的有效管辖和经营,开发祖国边疆,巩固西北边疆;它的设置标志着西域正式归属中央政权,其管辖范围包括今新疆及巴尔喀什湖以东,以南的广大地区。

(2)根据材料二“东汉、魏、晋时期,我国北方的游牧民族不断内迁。如下图《西晋内迁少数民族分布图》。”结合所学知识可知,材料二地图中少数民族内迁的方向是由北向南。迁到今山西一带的主要有匈奴、羯族,还有一些鲜卑和羌族等。

(3)根据材三“他们向汉族学习农业技艺,逐渐将原来从事的畜牧业生产的习惯转变为从事农业生产。而汉族人民向北方各族学习畜牧经验,和接受他们的食物、服装、用具等”结合所学知识可知,北方地区的民族交往、交流与交融,为中华民族的发展注入了新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化为以后隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。

(4)综合上述材料史实可知,民族交融的方式有政府设立机构;战争;通婚;人口迁移;统治者的改革;日常生活的相互学习和相互影响等。

17.(1)分封之初的宗法血缘关系逐渐淡化;控制辽阔的疆土;加强中央集权统治;吸取历史教训。

(2)汉武帝;推恩令。

(3)八王之乱。

【详解】

(1)依据材料一“分封之初的宗法血缘关系逐渐淡化。”可得出分封之初的宗法血缘关系逐渐淡化;依据材料“首要考虑的是用何种手段控制这个版图辽阔的大帝国”可得出控制辽阔的疆土;依据材料“出于集权的需要”得出加强中央集权统治;依据材料“同时也是接受历史教训”得出吸取历史教训。

(2)汉武帝时期,为了加强中央集权,采纳主父偃的建议实行“推恩令”,分割王侯的势力,从而加强了中央集权统治。

(3)晋惠帝在位时,手握重兵的八个封王为了争夺中央政权,先后起兵,相互混战,被称为“八王之乱”,西晋统治者进行的八王之乱以及随后出现的永嘉之乱,既摧残了在北方的西晋政权,严重破坏了社会经济的发展。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、选择题

1.司马睿举行即位大典时,居然邀请王导共坐御床,时人称之为"王与马,共天下"。这反映了

A.西晋已建立民主政权 B.司马睿与王导关系融洽

C.南北大贵族实力雄厚 D.西晋的统治者爱惜人才

2.人类正常生活环境和秩序的破坏,常常会引发人口迁移。引发我国古代第一次人口迁徙高潮的是( )

A.赤壁之战 B.八王之乱

C.淝水之战 D.北魏孝文帝改革

3.以下示意图反映出

A.东汉末年军阀割据 B.南北朝对立形势出现

C.魏晋时期政权并立 D.统一趋势不断地加强

4.三国两晋南北朝时期,我国北方大量少数民族内迁,内迁的民族不包括( )

A.匈奴族 B.鲜卑族 C.羌族 D.女真族

5.苻坚即位以来,陆续采纳和实施了中原汉族传统的国家礼仪,建造了明堂,在国都南边举行了祀天仪式,躬耕籍田,还命人君行了养蚕之礼。材料所述内容( )

A.消除了胡汉之间的对立和矛盾

B.促进了江南地区的开发

C.体现前秦统治者深受汉族文明的影响

D.为淝水之战的胜利奠定基础

6.东汉、魏、晋时期,我国北方游牧民族不断内迁中原产生的影响主要是( )

A.沟通了中外文明 B.促进了民族交融 C.消除了民族矛盾 D.促进了江南开发

7.在三国两晋南北朝长达370年的历史上,出现过的唯一短暂统一全国的王朝是( )

A.北魏 B.东晋 C.前秦 D.西晋

8.《魏晋南北朝史》记载:经过十六国南北朝将近三百年的时间,这时少数民族已经完全融合在汉部族里了……由于汉族接受了新的成分,因此在经济上、文化上不但没有衰落,而且比以前更加兴盛起来。这反映了( )

A.各民族交往推动汉族经济文化兴盛 B.汉族形成于魏晋南北朝时期

C.汉族经济文化发展带动少数民族发展 D.汉族文化比少数民族更先进

9.中国历史上的三国两晋南北朝时期,有大量少数民族迁入中原,而中原汉族人民为躲避战乱,有的南迁长江流域,有的北迁关外少数民族地区。迁居中原的少数民族受汉族封建经济文化的影响,先后完成了封建化过程。以上材料说明这一历史时期的时代特征是( )

A.民族迁徙和民族交融 B.分裂对峙为主

C.中华民族形成 D.各民族共同缔造统一的国家

10.结束了三国分裂局面,实现全国短暂统一的政权是

A.西晋 B.东晋 C.前秦 D.南朝

11.历史活动中,老师列出“赤壁之战”“十六国”“北方游牧民族内迁”“北魏孝文帝改革”这样一些历史资料进行探究,他探究的主题是( )

A.社会大变革 B.统一多民族国家的建立和巩固

C.政权分立与民族交融 D.民族关系发展和社会变化

12.下图中的“胡床、椅子、方凳”原是北方少数民族的坐具,在魏晋南北朝时期传入内地被汉族人争相使用,这在实质上反映了( )

A.少数民族的封建化 B.民族交流对汉族的影响

C.国家统一经济繁荣 D.民族文化冲突不可协调

13.结束三国鼎立局面,短暂统一全国的是( )

A.魏国 B.西晋 C.东晋 D.前秦

14.下图是中国历史朝代顺序表的一部分,①处应该填的是( )

A.西晋 B.东晋 C.前秦 D.后秦

15.下列历史事件(现象)按发生的时间先后顺序排列正确的是( )

①长平之战 ②西晋统一 ③文景之治 ④三国鼎立

A.①②③④ B.②③①④ C.①③②④ D.①③④②

二、综合题

16.我国是多民族的国家,民族交融、交流贯穿于不同的历史时期。阅读下列材料,结合所学知识,回答问题。

材料一 西汉宣帝地节二年(公元前68年),侍郎郑吉受命屯田渠黎(今新疆尉黎一带),与匈奴争夺东师,护卫鄯善以西“南道”诸国。神爵二年(公元前60年),匈奴日逐王降归汉朝,郑吉派兵迎之,宣帝遂命郑吉兼护车师西北方(北道)各国安全。因总领两道,遂号“都护”,“都护”以后便成为西汉派驻西域的最高长官的正式官名。

——部教版七年级教参

材料二 东汉、魏、晋时期,我国北方的游牧民族不断内迁。如下图《西晋内迁少数民族分布图》。

材料三 魏晋以来,内迁的各族人民与当地汉人错居杂处,开始过定居的生活,他们向汉族学习农业技艺,逐渐将原来从事的畜牧业生产的习惯转变为从事农业生产。而汉族人民向北方各族学习畜牧经验,和接受他们的食物、服装、用具等。逐渐地民族隔阂趋于消解,民族关系趋于和缓。我国北方出现各民族大交融。

(1)材料一中西汉为什么在西域设置“都护”?它的设置有何意义?

(2)材料二地图中少数民族内迁的方向是什么,迁入山西一带的有哪些民族?

(3)材料三中我国北方各民族出现的大交融对中华民族的发展有何意义?

(4)综合上述材料史实,归纳民族交融的方式。

17.阅读下列材料,回答问题。

材料一:随着时间的推移,分封之初的宗法血缘关系逐渐淡化。一旦周王室对各诸侯国失去了控制,则各诸侯国便成为一种离心力量,整个社会呈现出无序状态。秦统一后,首要考虑的是用何种手段控制这个版图辽阔的大帝国,出于集权的需要,同时也是接受历史教训,秦始皇采纳李斯推行郡县制的建议。

——摘编自冯辉《中国古代分封制与郡县制之争》

材料二:“现在诸侯子弟有的数十个,长子代立王位,其余的虽也是骨肉,但没有加封给他们尺寸之地,但这是仁孝之道所不宣扬的。希望陛下命令诸侯王能够推广恩德,分其土地给所有子弟,使他们都成为侯。那人人喜欢他所希望得到的东西,皇上以德施恩实际上是分割诸侯国,诸侯王一定会渐渐把自己削弱了。”于是汉武帝听从了他的计议。

材料三:“经过这次变乱,社会经济受到严重破坏,人民大量伤亡,西晋的统治机能也从此瘫痪。”

——何兹全

(1)根据材料一,分析秦朝推行郡县制的原因。

(2)材料二中的“他”指的是谁? “汉武帝听从了他的计议”后采取了哪一措施?

(3)材料三中“这次变乱”指的是哪一历史事件?

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

【详解】

根据题干材料内容并结合所学知识可知体现了东晋的建立有赖权臣王导主持大局,一方面拉拢江南士族,一方面又安排了从中原南下的土族,并以司马家族作为共同拥戴的对象,表明南北大贵族实力雄厚,C项正确;A项说法错误,西晋仍是封建政权,排除;材料并未体现司马睿和王导关系如何,排除B项;材料不能体现西晋的统治者爱惜人才,排除D项。故选C项。

【点睛】

2.B

【详解】

引发我国古代第一次人口迁徙高潮的是八王之乱。八王之乱导致中原人口大量死亡,幸存者纷纷逃离,其中逃往南方的即数以十万计,形成我国古代历史上第一次大规模的人口迁徙高潮。B项正确;引发我国古代第一次人口迁徙的是八王之乱,ACD项都与题意不符,排除。故选B项。

3.D

【详解】

左图反映东汉末年军阀割据混战,割据势力众多。中图反映三国鼎立局面的形成。右图反映西晋统一了全国。可见三幅图反映了统一趋势不断加强,D符合题意;A只与左图相关,排除A项;材料没有反映南北朝的信息,排除B项;材料不只是涉及魏晋时期政权并立,排除C项。故选D项。

【点睛】

4.D

【详解】

根据所学可知,三国两晋南北朝时期,女真族还没出现,它是由唐朝东北地区的靺鞨发展而来的,D项符合题意;三国两晋南北朝时期內迁的主要民族是匈奴族、鲜卑族、羌族、羌族、氐族,排除ABC项。故选D项。

5.C

【详解】

根据材料并结合所学知识可知,4世纪后期,氐族建立的前秦逐渐强大起来,统一了黄河流域,氐族贵族深受汉族文明影响,皇帝苻坚汉文化修养很高,故材料所述内容体现前秦统治者深受汉族文明影响,C项正确;苻坚的改革,缓和了北方地区的胡汉矛盾,而不是消除,排除A项;前秦是氏族苻氏在北方建立的政权,与江南无关,排除B项;淝水之战中,前秦被东晋军队打得惨败,也因此走向衰败,排除D项。故选C项。

【点睛】

6.B

【详解】

依据所学知识可知,东汉、魏、晋时期,我国北方游牧民族不断内迁中原产生的影响主要是促进了民族交融,魏晋以来,内迁的各族人民与当地汉人错居杂处,开始过着定居的生活,他们向汉族人民学习农业技艺,逐渐将原来从事畜牧业生产转变为从事农业生产,汉族人民向北方各族人民学习畜牧经验,还学习和接受他们的食物、服装、用具等,逐渐走向民族交融,B项正确;丝绸之路沟通了中外文明,排除A项;民族矛盾没有消除,排除C项;北方人民南迁促进了江南开发,排除D项。故选B项。

【点睛】

7.D

【详解】

魏国灭了蜀国后,266年,司马懿的孙子司马炎篡夺皇位取代魏国建立了晋朝,定都在洛阳,史称“西晋”。280年,西晋灭掉吴国,结束了分裂的局面,统一全国。316年匈奴人的一支武装灭亡了西晋。在三国两晋南北朝长达370年的历史上,出现过的唯一短暂统一全国的王朝是西晋。D项正确;北魏、前秦统一黄河流域,排除AC项;东晋主要统治南方地区,排除B项。故选D项。

8.A

【详解】

根据材料“在经济上、文化上不但没有衰落,而且比以前更加兴盛起来”并结合所学知识可知,魏晋以来,内迁的各族人民与当地汉人错居杂处,开始过着定居的生活。他们向汉族人民学习农业技艺,逐渐将原来从事畜牧业生产的习惯转变为从事农业生产。而汉族人民向北方各族人民学习畜牧经验,又学习和接受他们的食物、服装、用具等,融入到汉族的生活中。各民族不仅在经济上密切交往,在文化上的交流也日益频繁。由此可知,其反映了民族交融推动了经济文化兴盛,A项正确;汉族在魏晋南北朝以前就已形成,排除B项;民族交融中更多的是少数民族学习、适应汉族的文化、习俗,但是不能体现汉族文化带动少数民族发展,排除C项;材料反映的是魏晋南北朝时的民族交融,未强调汉族文化比少数民族更先进,排除D项。故选A项。

【点睛】

9.A

【详解】

根据材料“有大量少数民族迁入中原,而中原汉族人民为躲避战乱,有的南迁长江流域,有的北迁关外少数民族地区。迁居中原的少数民族受汉族封建经济文化的影响,先后完成了封建化过程”可得出,这说明三国两晋南北朝时期的时代特征是民族迁徙和民族交融,A项正确;分裂对峙为主不符合题意,排除B项;中华民族形成与材料无关,排除C项;各民族共同缔造统一的国家与材料无关,排除D项。故选A项。

【点睛】

10.A

【详解】

依据课本所学可知,三国后期,魏国实力增强,吴、蜀两国日益衰落。263年,魏灭蜀。266年,司马炎改国号为晋,史称西晋。280年,西晋灭吴,统一了全国。A正确;BCD都不是结束三国分裂局面的朝代,BCD排除;故选A。

11.C

【详解】

根据所学知识,208年赤壁之战奠定了三国鼎立的局面的基础;匈奴、羯、羌、氏、鲜卑合成为“五胡”他们所建立的十六个政权合成为十六个;北方游牧民族内迁促进民主融合;北魏孝文帝改革有利于北方经济的恢复和发展,由此可知,探究主题是三国两晋南北朝时期的特征,是政权分立与民族交融,C项正确;春秋时期是社会大变革时期,秦汉时期是我国统一多民族构建的建立和巩固,辽宋夏金元是民族关系发展和社会变化时期,排除ABD项。故选C项。

【点睛】

,

12.B

【详解】

依据题干“北方少数民族的坐具,在魏晋南北朝时期传入内地被汉族人争相使用”反映了民族间的交流对汉族的影响,B项正确;少数民族的封建化、国家统一经济繁荣、民族文化冲突不可协调在题干中都没有反映,排除ACD项。故选B项。

【点睛】

13.B

【详解】

263年蜀国被魏国所灭,266年司马炎建立晋朝,定都在洛阳,史称“西晋”,250年灭掉吴国,结束了三国分裂的局面,统一全国,B项正确;ACD项都不符题意,排除。故选B项。

【点睛】

14.A

【详解】

结合所学知识可知,263年魏灭蜀,266年 司马炎建立晋朝,定都洛阳,史称西晋。280年,西晋灭掉吴国,结束了分裂的局面,统一全国。因此①处应该填的是西晋。选项A符合题意,选项BCD不符合题意,故选A。

15.D

【详解】

根据所学可知,长平之战是战国时期秦赵之间的战役,;280年,西晋灭亡吴,统一全国;文景之治出现在西汉初期;三国鼎立局面形成是229年孙权称帝;按发生的时间先后顺序排列应是①③④②,D项正确;其他选项均不符合题意,排除ABC项。故选D项。

16.(1)加强对西域地区的有效管辖和经营,有利于开发祖国边疆,巩固西北边疆。意义:西域都护的设置,标志着西域正式归属中央政权,今新疆及巴尔喀什湖以东,以南的广大地区是我国领土。

(2)方向:由北向南迁到今山西一带的主要有匈奴、羯族,还有一些鲜卑和羌族等。

(3)北方地区的民族交往、交流与交融,为中华民族的发展注入了新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化为以后隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。;

(4)政府设立机构;战争;通婚;人口迁移;统治者的改革;日常生活的相互学习和相互影响等。

【详解】

(1)根据材料一中“宣帝遂命郑吉兼护车师西北方(北道)各国安全”可知西汉在西域设置“都护”的目的是加强对西域地区的有效管辖和经营,开发祖国边疆,巩固西北边疆;它的设置标志着西域正式归属中央政权,其管辖范围包括今新疆及巴尔喀什湖以东,以南的广大地区。

(2)根据材料二“东汉、魏、晋时期,我国北方的游牧民族不断内迁。如下图《西晋内迁少数民族分布图》。”结合所学知识可知,材料二地图中少数民族内迁的方向是由北向南。迁到今山西一带的主要有匈奴、羯族,还有一些鲜卑和羌族等。

(3)根据材三“他们向汉族学习农业技艺,逐渐将原来从事的畜牧业生产的习惯转变为从事农业生产。而汉族人民向北方各族学习畜牧经验,和接受他们的食物、服装、用具等”结合所学知识可知,北方地区的民族交往、交流与交融,为中华民族的发展注入了新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化为以后隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。

(4)综合上述材料史实可知,民族交融的方式有政府设立机构;战争;通婚;人口迁移;统治者的改革;日常生活的相互学习和相互影响等。

17.(1)分封之初的宗法血缘关系逐渐淡化;控制辽阔的疆土;加强中央集权统治;吸取历史教训。

(2)汉武帝;推恩令。

(3)八王之乱。

【详解】

(1)依据材料一“分封之初的宗法血缘关系逐渐淡化。”可得出分封之初的宗法血缘关系逐渐淡化;依据材料“首要考虑的是用何种手段控制这个版图辽阔的大帝国”可得出控制辽阔的疆土;依据材料“出于集权的需要”得出加强中央集权统治;依据材料“同时也是接受历史教训”得出吸取历史教训。

(2)汉武帝时期,为了加强中央集权,采纳主父偃的建议实行“推恩令”,分割王侯的势力,从而加强了中央集权统治。

(3)晋惠帝在位时,手握重兵的八个封王为了争夺中央政权,先后起兵,相互混战,被称为“八王之乱”,西晋统治者进行的八王之乱以及随后出现的永嘉之乱,既摧残了在北方的西晋政权,严重破坏了社会经济的发展。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史