部编版八年级上册第24课人民解放战争的胜利 同步练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 部编版八年级上册第24课人民解放战争的胜利 同步练习(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 698.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-18 06:28:55 | ||

图片预览

文档简介

部编版八年级上册 第24课 人民解放战争的胜利

一、选择题

1.1947年,揭开人民解放军全国性战略进攻序幕的事件是( )

A.“千里跃进,逐鹿中原” B.“攻占锦州,关门打狗”

C.“分割包围,瓮中捉整” D.“百万雄师,三路渡江”

2.1947年,中国共产党在解放区进行的土地改革,激发了农民革命和生产的积极性,为人民解放战争的胜利提供了重要的人力、物力保障。这段材料主要反映了土地改革的( )

A.背景 B.内容 C.性质 D.影响

3.一位老战士回忆1949年的战况:“司令部接到部队报告,我军已占领了总统府,总统府的日历只翻到4月22日”他回忆的历史事件的

A.平津战役 B.辽沈战役 C.渡江战役 D.百团大战

4.“1937年,这里的贫庄农平均土地占有只有0.93亩,到1947年,他们的人均土地上升到了2.9亩,在共产党领导的解放区,地主、雇农和长工都不存在了,村民们满怀热情地把精力和时间集中在了支援前线上”。材料中的变化是因为

A.中国共产党的成立 B.抗日根据地的创建

C.土地制度的变革 D.新中国土地改革

5.我军这一战略行动,恰似一把利剑插进蒋介石反动统治的心脏……从此,中国人民解放军由内线作战转为外线作战,由战略防御转入战略进攻。”材料中的“这一战略行动”是指

A.平型关大捷 B.百团大战

C.挺进大别山 D.三大战役

6.在1948年9月至1949年1月期间,毛泽东经常不顾疲劳,彻夜不眠地工作。在他屋的那张旧写字台上,为前线起草的指示、电文竟达190份之多,付出了极大的心血。对此,周恩来感慨道:“毛泽东在世界上最小的司令部里,指挥了规模最大的革命战争。”这里“规模最大的战争”是指

A.三大战役 B.百团大战 C.平型关大捷 D.渡江战役

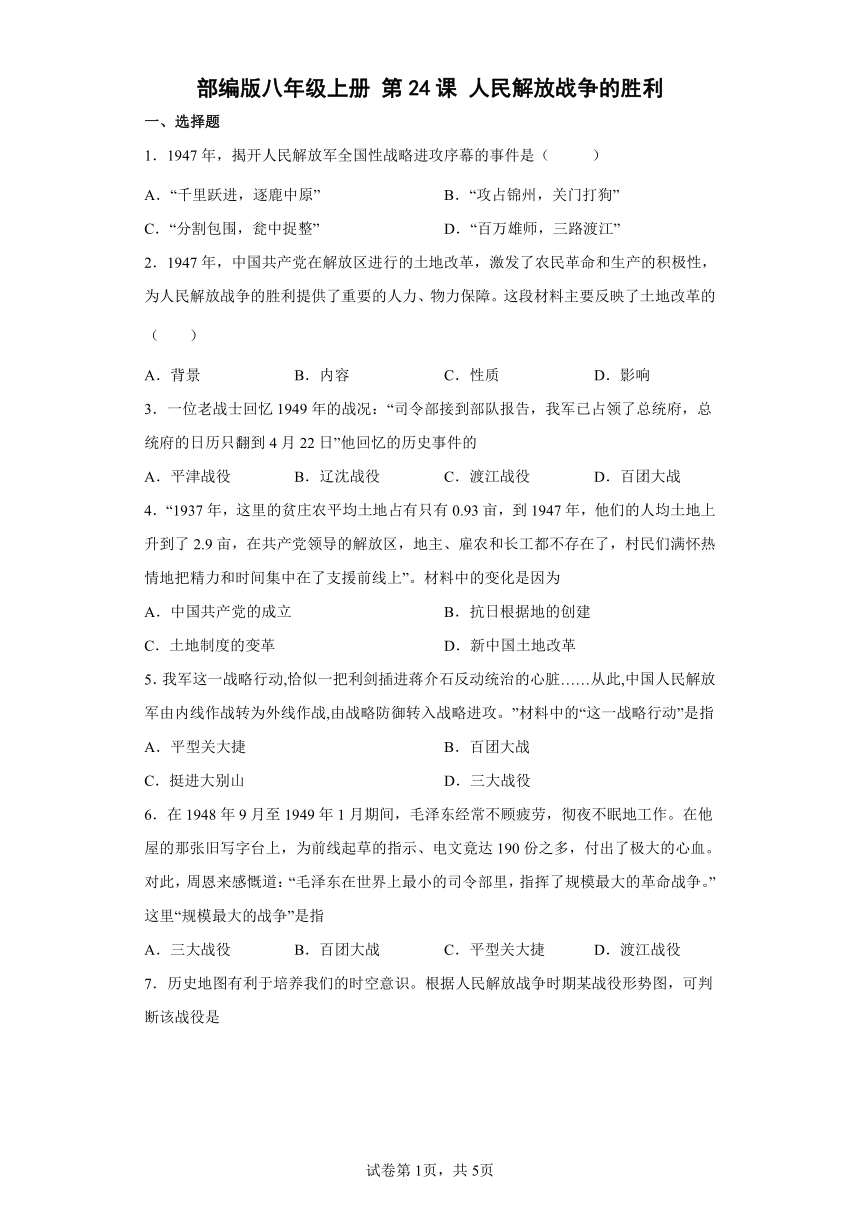

7.历史地图有利于培养我们的时空意识。根据人民解放战争时期某战役形势图,可判断该战役是

A.辽沈战役,解放了东北全境

B.渡江战役,结束了国民党在大陆的统治

C.淮海战役,为解放长江以南地区奠定了基础

D.平津战役,解放了华北全境,北平和平解放

8.中国台湾现代诗人余光中在《乡愁》中描写“乡愁是一湾浅浅的海峡,我在这头,大陆在那头。”直接造成今天“乡愁”现象的相关历史事件是( )

A.鸦片战争 B.甲午海战 C.日本侵华 D.解放战争

9.如图是1949年1月31日人民解放军与北平国民党守军换岗的情景,这一事件意味着( )

A.辽沈战役胜利 B.淮海战役胜利 C.平津战役胜利 D.国民政府垮台

10.“钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江”描述的历史事件是( )

A.辽沈战役 B.淮海战役 C.平津战役 D.渡江战役

11.下图是某同学的笔记,该笔记归纳的是解放战争( )

中国共产党的正确领导 人民解放军英勇作战 广大人民群众的支持

A.爆发的时代背景 B.取得胜利的原因

C.主要历史进程 D.取得胜利的影响

12.据统计,在解放战争的头三年,晋冀鲁豫解放区参军农民达148万,山东解放区有96万农民参军,700万民工随军支前。出现这一现象的主要原因是( )

A.解放区实行了土地改革 B.解放区农民痛恨国民党

C.抗战胜利的鼓舞 D.政治协商会议的召开

13.毛泽东同志的诗词都具有鲜明的时代特色,请你仔细阅读下面四首诗词,按时间的先后排序正确的是( )

①七绝·改诗赠父亲 孩儿立志出乡关,学不成名誓不还。 埋骨何须桑梓地,人生无处不青山。 ②红军不怕远征难,万水千山只等闲。 …… 更喜岷山千里雪,三军过后尽开额。

③军叫工农革命,旗号镰刀斧头。 …… 秋收时节暮云愁,霹雳一声暴动。 ④钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江。 …… 天若有情天亦老,人间正道是沧乘。

A.①②③④ B.①③②④ C.③①②④ D.④②③①

14.下列历史事件与其对应的内容或意义搭配错误的是

A.南昌起义——打响了武装反抗国民党反动统治的第一枪

B.中共七大——为争取抗日战争的最后胜利准备了条件

C.渡江战役——国民党军队的主力基本被消灭

D.五四运动——中国新民主主义革命的开端

15.《解放战争三大战役纪念》邮票全套5枚,第一枚描绘了中共中央军委和毛泽东主席运筹三大战役的情景,第二至第四枚分别描绘了辽沈战役、淮海战役、平津战役的场景,第五枚描绘了人民群众支援前线的场面。以下对邮票所描绘的场景理解正确的是

A.粉碎了敌人对延安的进攻 B.揭开了人民解放军战略进攻的序幕

C.大大加速了人民解放战争在全国的胜利 D.结束了国民党在大陆的统治

二、综合题

16.关注民生,引领未来。“三农”(农业、农村、农民)问题一直以来就是国家的重点关注对象。现在以“中国近代史上土地问题的解决方案”为主题,展开相关学习活动。阅读下列材料,回答问题。

材料一 “凡分田,照人口,不论男妇,算其家人口多寡,人多则分多,人寡则寡分,杂以九等……凡天下田,天下人同耕。此处不足,则迁彼处,彼处不足,则迁此处。凡天下田,丰荒相通,此处荒,则移彼丰处,以贩此荒处。彼处荒,则移此丰处,以贩彼荒处。”

——《天朝田亩制度》

材料二 民生主义就是“平均地权”即核定地价,国家根据核定地价征收地租,同时逐步向地主购买土地,实现土地国有,解决贫富不均等问题。材料三抗日战争胜利后,中国共产党适时调整了土地政策,将抗战时期的减租减息政策改为实行耕者有其田的土地政策。

(1)《天朝田亩制度》是在哪次运动中颁布的?这个方案最终实现了吗?为什么?

(2)“民生主义”是哪位伟人提出的革命指导思想?根据材料二,指出实现“民生主义”的具体方法是什么。

(3)为了实现“耕者有其田”的目标,共产党在解放区开展了什么运动?这场运动有什么重大意义?

(4)通过上述探究活动,你认为当今我国农村改革需要注意什么?

17.在中国近代史上,国共两党曾携手共赴国难,也曾反目操戈,两党关系曲折发展。

国共合作:国民大革命期间,北伐军在不到半年的时间里,就从珠江流域到长江流域,直指黄河流域,沉重打击了北洋军阀的统治,加速了中国革命的历史进程。

(1)结合所学知识回答,材料中北伐军取得这样辉煌成果的最主要原因是什么?这次轰轰烈烈的国民大革命为什么说最终失败?

分裂对峙:据统计,中央红军整个长征途中,只休息了44天,平均走182公里才休整一次,日均行军37公里;共翻越了18条山脉,其中5条山脉终年积雪;渡过了24条河流;穿越了11个省;突破了10个地方军阀的封锁包围;从瑞金出发时有8.6万人,到达陕北时,仅剩6500人,平均每行进1公里,就有3至4名战士壮烈牺牲……

(2)以上一系列数据体现了怎样的长征精神?

共赴国难:(卢沟桥事变后)在中华民族面临生死存亡之际,国共两党再度合作。团结一致,同仇敌忾成为中华民族的共识。……抗战时期,中国共产党人以民族根本利益为重,顾全大局,捐弃前嫌。

——摘编自《光明日报》:《抗日战争时期的中华民族精神》

(3)抗日战争的实践表明什么?

再次分裂:图表一:……事变发生后,中国共产党主张和平解决,并为此而做了种种努力,全系由民族生存的点出发,至使内战扩大,张、扬长期禁锢蒋氏。至事变的进展陡然有利于日本帝国主义和中国讨伐。在这种情况下,共产党……主张和平解决这次事变。

图表二:抗战胜利后,国民党阴谋发动内战,全国人民渴望和平民主。面对这种形势,蒋介石的谋士陶希圣说,利用谈判拖一拖也好,共产党拒绝谈判,我们更有文章好做。1945年8月,蒋介石在短短的十天之内,一连三次电邀毛泽东,共同商讨国家大计。

图表三:

拥有军队 武器装备 拥有人口 拥有地区

国民党 430万 接受100万日军装备,大量美式装备 3亿多 大城市,铁路沿线

共产党 130万 大部分为步枪 1亿多 小城镇,乡村,偏远地区

(4)图表一内容与哪一历史事件有关?从图表二蒋介石的谋士陶希圣的话中可以看出,当时蒋介石电邀毛泽东赴重庆谈判的目的是什么?

(5)根据图表三,结合所学分析人民解放战争中共产党取胜的原因有哪些。

(6)从以上国共两党关系变化的史实中,你得到哪些启示?

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.A

【详解】

结合所学知识可知,1947年夏,刘伯承、邓小平率领晋冀鲁豫解放军,挺进大别山,刘邓大军从国民党重点进攻的山东和陕甘宁解放区中间发起进攻,“像一把尖刀,插入敌人胸膛”,严重地威胁了国民党统治中心南京和湖北重镇武汉,揭开了人民解放军全国性战略进攻的序幕。“千里跃进,逐鹿中原”指的是刘邓大军挺进大别山,A项正确;“攻占锦州,关门打狗”指的是辽沈战役,排除B项;“分割包围,瓮中捉整”指的是平津战役,排除C项;“百万雄师,三路渡江”指的是渡江战役,排除D项。故选A项。

2.D

【详解】

根据材料并结合所学可知,1947年7月,中国共产党在河北省平山县西柏坡村召开全国土地会议,颁布了《中国土地法大纲》,实行“耕者有其田”土地政策,对解放区进行土地改革。经过土地改革,解放区有1亿多农民获得了土地,激发了农民革命和生产的积极性,翻身后的农民踊跃参军,积极支援前线,为解放战争的胜利提供了人力物力保障,成为解放战争迅速胜利的可靠保证。由此可知,材料与解放区的土地改革影响有关,D项正确;材料未涉及当时土地改革的背景、内容和性质,排除A、B、C项。故选D项。

3.C

【详解】

根据材料“1949年的战况”“总统府的日历只翻到4月22日”结合所学知识可知,1949年4月21日,中国人民解放军发动了渡江战役并大获全胜,迅速占领了南京,渡江战役的胜利,为人民解放军继续前进,解放南方各省创造了有利条件,因此材料内容体现的是渡江战役,C项正确;平津战役发生于1948年11月至1949年1月,不符合题意,A项错误;辽沈战役主要发生于1948年,不符合题意,B项错误;百团大战是抗日战争时期的重要战役,发生于1940年,不符合题意,D项错误。

4.C

【详解】

根据所学知识,抗日战争胜利后,中国共产党适时调整了土地政策,将抗战时期的减租减息政策改为实行耕者有其田的土地政策。1947年,中国共产党召开全国土地会议,颁布《中国土地法大纲》,各个解放区先后开展了土地改革运动。在中国共产党的领导下,经过艰苦的工作和斗争,解放区的土地改革历时一年多顺利完成,广大农民分得了土地、房屋、粮食和衣物。解放区的土地改革,使农村的阶级关系和土地占有状况发生了根本性变化,激发了农民革命和生产的积极性。翻身农民踊跃参军参战,为人民解放战争的胜利提供了重要的人力、物力保障。题干这十年发生的变化是因为土地制度的变革,C项正确;1921年中国共产党的成立是中国历史上开天辟地的大事,排除A项;抗日战争在1945年结束,排除B项;新中国土地改革是1950年开始的,排除D项。故选C项。

5.C

【详解】

根据材料“……一把利剑插进蒋介石反动统治的心脏……由战略防御转入战略进攻”,结合所学可知,1947年夏,刘伯承、邓小平率领晋冀鲁豫解放军主力,在山东西南强渡黄河天险,千里挺进大别山,直接威胁到南京、武汉,揭开了人民解放军战略进攻的序幕,C项正确;1937年平型关大捷是全民族抗战以来中国军队取得的第一个胜利,粉碎了日军“不可战胜”的神话,排除A项;1940年下半年,为了粉碎日军对敌后抗日根据地的“扫荡”和封锁,振奋抗战军民的士气,八路军总部在彭德怀指挥下,组织100多个团,在华北广阔的地域,对日军发动了一场大规模进攻,史称“百团大战”,排除B项;三大战役后,国民党的主力基本上被消灭,从而大大加速了人民人民解放战争在全国的胜利,排除D项。故选C项。

6.A

【详解】

从1948年9月到1949年1月,人民解放军进行了与国民党军队主力决战的辽沈、淮海和平津三大战役,共歼灭和改编国民党军队一百五十多万人,大大加速了人民解放战争在全国的胜利。由材料“在1948年9月至1949年1月期间”可知,这里“规模最大的战争”是指三大战役,故A项正确; 百团大战发生在1940年下半年,平型关大捷发生在1937年9月,渡江战役发生在1949年4月,排除D项。故选A项。

7.B

【详解】

根据地图可知,西、中、东集团军是渡江战役的三路大军,渡江战役是继三大战役后,人民解放军又一次大规模的战役行动。1949年4月23日,人民解放军占领国民党的统治中心南京,宣告了延续22年的国民党反动统治的覆灭。国民党残余势力退往台湾,B项正确;辽沈战役,解放了东北全境,发生在东北,排除A项;淮海战役是以徐州为中心的战役,排除B项;平津战役围绕北平、天津和张家口展开,排除D项。故选B项。

8.D

【详解】

根据材料“余光中先生的《乡愁)诗中写到“... 而现在,乡愁是一弯浅浅的海峡,我在这头,大陆在那头..可得出“海峡”是指台湾海峡,祖国大陆与台湾岛之间隔台湾海峡相望。由所学知识可知,人民解放战争是为推翻国民党统治、解放全中国而进行的战争,期间共歼灭国民党军,摧毁了国民党各级反动政权,占领南京后,蒋介石败退台湾,导致台湾与祖国再次分离,D项正确;ABC项都不是在人民解放战争时期,排除ABC项;故选D项。

9.C

【详解】

1948.11—1949 初,平津战役完成,平津战役是和平解放。“人民解放军与北平国民党守军换岗的情景”体现出平津战役时期场景,故C符合题意;辽沈战役是在东北展开,排除A;淮海战役是以徐州为中心,排除B;国民政府垮台是渡江战役,排除D。故选C。

10.D

【详解】

根据所学可知,1949年,我党进行了渡江战役,国民党政权灭亡,D项正确;辽沈战役在辽河流域, 淮海战役在 淮河流域, 平津战役在黄河流域,排除ABC三项。故选D项。

11.B

【详解】

根据表格信息可知分别记录了解放战争在政治、经济、军事、民心等方面胜利的原因,B项正确;A、C、D选项与题干材料不符,排除。故选B项。

12.A

【详解】

根据所学知识可知,1947年,中国共产党在解放区实行了土地改革,激发了农民革命和生产的积极性。翻身农民踊跃参军参战,为解放战争的胜利提供了重要的人力、物力保障,A正确。解放区农民痛恨国民党,但不是出现题干现象的主要原因,排除B;“抗战胜利的鼓舞”与题干出现的现象无关,排除C;政协会议召开是在1949年,时间不符,排除D项。故选A。

13.B

【详解】

根据所学知识可知,1910年秋,毛泽东离开闭塞的韶山冲,走向广阔天地,他给家人留下诗作:“孩儿立志出乡关,学不成名誓不还。埋骨何须桑梓地,人生无处不青山。”;1935年10月,毛泽东创作了《七律·长征》一诗,概括了长征的艰难,赞扬了经军大无畏的革命英雄主义精神;“军叫工农革命,旗号镰刀斧头。……秋收时节暮云愁,霹雳一声暴动。”该词所描述的的历史事件是1927年秋收起义;“钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江。……天若有情天亦老,人间正道是沧乘。”是毛泽东于1949年所作,这是一首纪念南京解放、庆祝革命胜利的诗篇。由此可知,题干的四首诗词按时间的先后排序正确的是①③②④,B项符合题意;由此可知,按时间的先后排序正确的是①③②④,排除排列错误的ACD项。故选B项。

14.C

【详解】

依据所学可知,1948年9月到1949年1月,人民解放军先后发动了举世闻名的辽沈、淮海、平津三大战役,共歼敌150万人,国民党军队主力基本被消灭。三大战役后,1949年4月21日,毛泽东、朱德向人民解放军发布向全国进军的命令,渡江战役开始,国民党苦心经营的长江防线,顷刻间土崩瓦解,23日,解放军占领南京,宣告了延续22年的国民党政权垮台,因此历史事件与其对应的内容或意义搭配错误的是C,C项符合题意;ABD三项均搭配正确,但不符合题意,排除。故选C。

15.C

【详解】

依据题干信息“三大战役”等并结合所学可知,从1948年9月到1949年1月,人民解放军与国民党军队主力决战的辽沈、淮海和平津三大战役。三大战役中,人民解放军共歼灭和改编国民党军队一百五十多万人,国民党军队的主力基本上被消灭,大大加速了人民解放战争在全国的胜利,所以C项符合题意;A项发生在国民党对解放区的重点进攻中,排除;B项揭开了人民解放军战略进攻的序幕刘邓大军挺近大别山,排除;D项结束了国民党在大陆的统治是人民解放军占领南京,排除。故选C。

16.(1)太平天国运动;没有实现;原因:《天朝田亩制度》规定,按人口和年龄平均分配土地和财富,带有很大空想色彩,很难在实践中施行。

(2)孙中山;方法:核定地价、土地国有。

(3)解放区土地改革运动;意义:解放区的土地改革,使农村的阶级关系和土地占有状况发生了根本性变化,激发了农民革命和生产的积极性。翻身农民踊跃参军参战,为人民解放战争的胜利提供了重要的人力、物力保障。

(4)从农村实际出发,生产关系要适应生产力的发展:要调动农民的积极性:维护农民的利益:促进农村社会和谐发展等。(言之有理即可)

(1)

根据所学知识可知,太平天国定都天京后,颁布了《天朝田亩制度》,规定不分男女,按人口和年龄平均分配土地。太平天国想通过这个方案,建立“有田同耕,有饭同食,有衣同穿,有钱同使,无处不均匀,无人不饱暖”的理想社会。第二问,根据所学知识可知,“无处不均匀,无人不饱暖”的理想社会体现了绝对平均主义思想,严重脱离实际,只是空想,根本无法实现;农民阶级的局限性,平均主义满足了他们要求土地的愿望,但“从不受私,物物归上主”的分配原则,又超越了他们的觉悟,无法调动他们的生产积极性,因此是一种无法实现的空想。

(2)

第一问,根据所学知识可知,三民主义是中国近代史上第一个比较完整的资产阶级革命纲领。孙中山在《民报》发刊词中,把同盟会的政治纲领概括为民族、民权、民生三大主义,简称三民主义。其中,民生主义,是指“平均地权”的内容,即试图通过解决土地问题消除国民经济生活中贫富悬殊和贫富尖锐对立的社会现象,为消灭封建土地制度,发展资本主义开辟道路。第二问,根据材料“民生主义就是‘平均地权’即核定地价,国家根据核定地价征收地租,同时逐步向地主购买土地,实现土地国有,解决贫富不均等问题。”可知,材料指出实现“民生主义”的具体方法是核定地价、土地国有。

(3)

第一问,根据材料“抗日战争胜利后,中国共产党适时调整了土地政策”并结合所学知识可知,1947年,中国共产党召开全国土地会议,颁布《中国土地法大纲》。大纲规定:没收地主土地,废除封建剥削的土地制度,实行耕者有其田,按照农村人口平均分配土地。随后,制定了土地改革总路线。根据土地改革总路线和《中国土地法大纲》规定,各个解放区先后开展了土地改革运动。第二问,根据所学知识可知,解放区的土地改革,使农村的阶级关系和土地占有状况发生了根本性变化,激发了农民革命和生产的积极性。翻身农民踊跃参军参战,为人民解放战争的胜利提供了重要的人力、物力保障。

(4)

开放性试题,言之有理即可。结合所学知识可知,《天朝田亩制度》规定,按人口平均分配土地和财富,不符合当时的社会经济条件,又超越了农民的觉悟,无法调动他们的生产积极性;解放区的土地改革运动从我国农村生产力的发展水平出发,走出了一条适合国情的土地改革之路,使农村的阶级关系和土地占有状况发生了根本性变化,激发了农民革命和生产的积极性。因此,要从农村实际出发,生产关系要适应生产力的发展;要调动农民的积极性;要维护农民的利益等。

17.(1)国共两党结成革命统一战线;国共两党的精诚合作;旧军阀被打垮了,出现了以蒋介石为代表的新军阀。中国人民反帝反封建的民主革命任务没有完成,中国半殖民地半封建社会性质也没有改变。

(2)不怕艰难险阻、战胜一切困难的革命英雄主义精神和永不言败的革命乐观主义精神等。

(3)抗日战争的实践表明,中国共产党是领导中国人民争取民族独立和人民解放的坚强核心。

(4)西安事变;蒋介石的目的,一方面是为发动内战准备时间,另一方面是想在政治舆论上获得主动,把不愿和平的罪名强加到中国共产党身上。

(5)中国共产党的正确领导;人民解放军英勇作战;广大人民群众的支持等。

(6)国共两党合则两利,分则两伤;国共两党合作符合中华民族的利益;没有共产党就没有新中国。

(1)

依据所学知识可知,北伐战争中国共两党结成革命统一战线;国共两党的精诚合作是北伐军取得辉煌成果的最主要原因;依据所学知识可知,北伐战争推翻了吴佩孚、孙传芳为代表的旧军阀,又出现了以蒋介石为代表的新军阀,轰轰烈烈的国民大革命没有完成反帝反封建的民主革命任务,没有改变中国半殖民地半封建社会性质。因此,国民大革命最终失败。

(2)

依据材料中的一系列数据,可知红军长征中体现了不怕艰难险阻、战胜一切困难的革命英雄主义精神和永不言败的革命乐观主义精神等。

(3)

依据材料“抗战时期,中国共产党人以民族根本利益为重,顾全大局,摒弃前嫌”并结合所学知识可知,中国共产党从国家民族利益出发,主张和平解决西安事变,抗日民族统一战线初步形成;卢沟桥事变后,中国共产党摒弃前嫌,与国民党竭诚合作,建立抗日民族统一战线,共同抗日;抗日战争中,中国共产党广泛发动群众,建立敌后抗日根据地,成为抗日战争的中流砥柱,因此,抗日战争的实践表明,中国共产党是领导中国人民争取民族独立和人民解放的坚强核心。

(4)

依据材料“……事变发生后,中国共产党主张和平解决,并为此而做了种种努力,全系由民族生存的点出发,……共产党……主张和平解决这次事变。”并结合所学知识可知,图表一内容与西安事变有关;依据材料“蒋介石的谋士陶希圣说,利用谈判拖一拖也好,共产党拒绝谈判,我们更有文章好做”并结合所学知识可知,蒋介石的目的,一方面是为发动内战准备时间,另一方面是想在政治舆论上获得主动,把不愿和平的罪名强加到中国共产党身上。

(5)

根据图表三,结合所学可知,中国共产党虽然在军队数量、武器装备、拥有人口和地区上都不如国民党,但是,中国共产党的正确领导;人民解放军英勇作战;广大人民群众的支持等是人民解放战争取胜的重要原因。

(6)

结合材料和所学知识可知,国共两次合作都取得了巨大成就,国共分裂内战,给国家和人民造成严重的灾难,中国共产党处理问题始终从国家民族利益出发。因此,国共两党合则两利,分则两伤;国共两党合作符合中华民族的利益;没有共产党就没有新中国。

【点睛】

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、选择题

1.1947年,揭开人民解放军全国性战略进攻序幕的事件是( )

A.“千里跃进,逐鹿中原” B.“攻占锦州,关门打狗”

C.“分割包围,瓮中捉整” D.“百万雄师,三路渡江”

2.1947年,中国共产党在解放区进行的土地改革,激发了农民革命和生产的积极性,为人民解放战争的胜利提供了重要的人力、物力保障。这段材料主要反映了土地改革的( )

A.背景 B.内容 C.性质 D.影响

3.一位老战士回忆1949年的战况:“司令部接到部队报告,我军已占领了总统府,总统府的日历只翻到4月22日”他回忆的历史事件的

A.平津战役 B.辽沈战役 C.渡江战役 D.百团大战

4.“1937年,这里的贫庄农平均土地占有只有0.93亩,到1947年,他们的人均土地上升到了2.9亩,在共产党领导的解放区,地主、雇农和长工都不存在了,村民们满怀热情地把精力和时间集中在了支援前线上”。材料中的变化是因为

A.中国共产党的成立 B.抗日根据地的创建

C.土地制度的变革 D.新中国土地改革

5.我军这一战略行动,恰似一把利剑插进蒋介石反动统治的心脏……从此,中国人民解放军由内线作战转为外线作战,由战略防御转入战略进攻。”材料中的“这一战略行动”是指

A.平型关大捷 B.百团大战

C.挺进大别山 D.三大战役

6.在1948年9月至1949年1月期间,毛泽东经常不顾疲劳,彻夜不眠地工作。在他屋的那张旧写字台上,为前线起草的指示、电文竟达190份之多,付出了极大的心血。对此,周恩来感慨道:“毛泽东在世界上最小的司令部里,指挥了规模最大的革命战争。”这里“规模最大的战争”是指

A.三大战役 B.百团大战 C.平型关大捷 D.渡江战役

7.历史地图有利于培养我们的时空意识。根据人民解放战争时期某战役形势图,可判断该战役是

A.辽沈战役,解放了东北全境

B.渡江战役,结束了国民党在大陆的统治

C.淮海战役,为解放长江以南地区奠定了基础

D.平津战役,解放了华北全境,北平和平解放

8.中国台湾现代诗人余光中在《乡愁》中描写“乡愁是一湾浅浅的海峡,我在这头,大陆在那头。”直接造成今天“乡愁”现象的相关历史事件是( )

A.鸦片战争 B.甲午海战 C.日本侵华 D.解放战争

9.如图是1949年1月31日人民解放军与北平国民党守军换岗的情景,这一事件意味着( )

A.辽沈战役胜利 B.淮海战役胜利 C.平津战役胜利 D.国民政府垮台

10.“钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江”描述的历史事件是( )

A.辽沈战役 B.淮海战役 C.平津战役 D.渡江战役

11.下图是某同学的笔记,该笔记归纳的是解放战争( )

中国共产党的正确领导 人民解放军英勇作战 广大人民群众的支持

A.爆发的时代背景 B.取得胜利的原因

C.主要历史进程 D.取得胜利的影响

12.据统计,在解放战争的头三年,晋冀鲁豫解放区参军农民达148万,山东解放区有96万农民参军,700万民工随军支前。出现这一现象的主要原因是( )

A.解放区实行了土地改革 B.解放区农民痛恨国民党

C.抗战胜利的鼓舞 D.政治协商会议的召开

13.毛泽东同志的诗词都具有鲜明的时代特色,请你仔细阅读下面四首诗词,按时间的先后排序正确的是( )

①七绝·改诗赠父亲 孩儿立志出乡关,学不成名誓不还。 埋骨何须桑梓地,人生无处不青山。 ②红军不怕远征难,万水千山只等闲。 …… 更喜岷山千里雪,三军过后尽开额。

③军叫工农革命,旗号镰刀斧头。 …… 秋收时节暮云愁,霹雳一声暴动。 ④钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江。 …… 天若有情天亦老,人间正道是沧乘。

A.①②③④ B.①③②④ C.③①②④ D.④②③①

14.下列历史事件与其对应的内容或意义搭配错误的是

A.南昌起义——打响了武装反抗国民党反动统治的第一枪

B.中共七大——为争取抗日战争的最后胜利准备了条件

C.渡江战役——国民党军队的主力基本被消灭

D.五四运动——中国新民主主义革命的开端

15.《解放战争三大战役纪念》邮票全套5枚,第一枚描绘了中共中央军委和毛泽东主席运筹三大战役的情景,第二至第四枚分别描绘了辽沈战役、淮海战役、平津战役的场景,第五枚描绘了人民群众支援前线的场面。以下对邮票所描绘的场景理解正确的是

A.粉碎了敌人对延安的进攻 B.揭开了人民解放军战略进攻的序幕

C.大大加速了人民解放战争在全国的胜利 D.结束了国民党在大陆的统治

二、综合题

16.关注民生,引领未来。“三农”(农业、农村、农民)问题一直以来就是国家的重点关注对象。现在以“中国近代史上土地问题的解决方案”为主题,展开相关学习活动。阅读下列材料,回答问题。

材料一 “凡分田,照人口,不论男妇,算其家人口多寡,人多则分多,人寡则寡分,杂以九等……凡天下田,天下人同耕。此处不足,则迁彼处,彼处不足,则迁此处。凡天下田,丰荒相通,此处荒,则移彼丰处,以贩此荒处。彼处荒,则移此丰处,以贩彼荒处。”

——《天朝田亩制度》

材料二 民生主义就是“平均地权”即核定地价,国家根据核定地价征收地租,同时逐步向地主购买土地,实现土地国有,解决贫富不均等问题。材料三抗日战争胜利后,中国共产党适时调整了土地政策,将抗战时期的减租减息政策改为实行耕者有其田的土地政策。

(1)《天朝田亩制度》是在哪次运动中颁布的?这个方案最终实现了吗?为什么?

(2)“民生主义”是哪位伟人提出的革命指导思想?根据材料二,指出实现“民生主义”的具体方法是什么。

(3)为了实现“耕者有其田”的目标,共产党在解放区开展了什么运动?这场运动有什么重大意义?

(4)通过上述探究活动,你认为当今我国农村改革需要注意什么?

17.在中国近代史上,国共两党曾携手共赴国难,也曾反目操戈,两党关系曲折发展。

国共合作:国民大革命期间,北伐军在不到半年的时间里,就从珠江流域到长江流域,直指黄河流域,沉重打击了北洋军阀的统治,加速了中国革命的历史进程。

(1)结合所学知识回答,材料中北伐军取得这样辉煌成果的最主要原因是什么?这次轰轰烈烈的国民大革命为什么说最终失败?

分裂对峙:据统计,中央红军整个长征途中,只休息了44天,平均走182公里才休整一次,日均行军37公里;共翻越了18条山脉,其中5条山脉终年积雪;渡过了24条河流;穿越了11个省;突破了10个地方军阀的封锁包围;从瑞金出发时有8.6万人,到达陕北时,仅剩6500人,平均每行进1公里,就有3至4名战士壮烈牺牲……

(2)以上一系列数据体现了怎样的长征精神?

共赴国难:(卢沟桥事变后)在中华民族面临生死存亡之际,国共两党再度合作。团结一致,同仇敌忾成为中华民族的共识。……抗战时期,中国共产党人以民族根本利益为重,顾全大局,捐弃前嫌。

——摘编自《光明日报》:《抗日战争时期的中华民族精神》

(3)抗日战争的实践表明什么?

再次分裂:图表一:……事变发生后,中国共产党主张和平解决,并为此而做了种种努力,全系由民族生存的点出发,至使内战扩大,张、扬长期禁锢蒋氏。至事变的进展陡然有利于日本帝国主义和中国讨伐。在这种情况下,共产党……主张和平解决这次事变。

图表二:抗战胜利后,国民党阴谋发动内战,全国人民渴望和平民主。面对这种形势,蒋介石的谋士陶希圣说,利用谈判拖一拖也好,共产党拒绝谈判,我们更有文章好做。1945年8月,蒋介石在短短的十天之内,一连三次电邀毛泽东,共同商讨国家大计。

图表三:

拥有军队 武器装备 拥有人口 拥有地区

国民党 430万 接受100万日军装备,大量美式装备 3亿多 大城市,铁路沿线

共产党 130万 大部分为步枪 1亿多 小城镇,乡村,偏远地区

(4)图表一内容与哪一历史事件有关?从图表二蒋介石的谋士陶希圣的话中可以看出,当时蒋介石电邀毛泽东赴重庆谈判的目的是什么?

(5)根据图表三,结合所学分析人民解放战争中共产党取胜的原因有哪些。

(6)从以上国共两党关系变化的史实中,你得到哪些启示?

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.A

【详解】

结合所学知识可知,1947年夏,刘伯承、邓小平率领晋冀鲁豫解放军,挺进大别山,刘邓大军从国民党重点进攻的山东和陕甘宁解放区中间发起进攻,“像一把尖刀,插入敌人胸膛”,严重地威胁了国民党统治中心南京和湖北重镇武汉,揭开了人民解放军全国性战略进攻的序幕。“千里跃进,逐鹿中原”指的是刘邓大军挺进大别山,A项正确;“攻占锦州,关门打狗”指的是辽沈战役,排除B项;“分割包围,瓮中捉整”指的是平津战役,排除C项;“百万雄师,三路渡江”指的是渡江战役,排除D项。故选A项。

2.D

【详解】

根据材料并结合所学可知,1947年7月,中国共产党在河北省平山县西柏坡村召开全国土地会议,颁布了《中国土地法大纲》,实行“耕者有其田”土地政策,对解放区进行土地改革。经过土地改革,解放区有1亿多农民获得了土地,激发了农民革命和生产的积极性,翻身后的农民踊跃参军,积极支援前线,为解放战争的胜利提供了人力物力保障,成为解放战争迅速胜利的可靠保证。由此可知,材料与解放区的土地改革影响有关,D项正确;材料未涉及当时土地改革的背景、内容和性质,排除A、B、C项。故选D项。

3.C

【详解】

根据材料“1949年的战况”“总统府的日历只翻到4月22日”结合所学知识可知,1949年4月21日,中国人民解放军发动了渡江战役并大获全胜,迅速占领了南京,渡江战役的胜利,为人民解放军继续前进,解放南方各省创造了有利条件,因此材料内容体现的是渡江战役,C项正确;平津战役发生于1948年11月至1949年1月,不符合题意,A项错误;辽沈战役主要发生于1948年,不符合题意,B项错误;百团大战是抗日战争时期的重要战役,发生于1940年,不符合题意,D项错误。

4.C

【详解】

根据所学知识,抗日战争胜利后,中国共产党适时调整了土地政策,将抗战时期的减租减息政策改为实行耕者有其田的土地政策。1947年,中国共产党召开全国土地会议,颁布《中国土地法大纲》,各个解放区先后开展了土地改革运动。在中国共产党的领导下,经过艰苦的工作和斗争,解放区的土地改革历时一年多顺利完成,广大农民分得了土地、房屋、粮食和衣物。解放区的土地改革,使农村的阶级关系和土地占有状况发生了根本性变化,激发了农民革命和生产的积极性。翻身农民踊跃参军参战,为人民解放战争的胜利提供了重要的人力、物力保障。题干这十年发生的变化是因为土地制度的变革,C项正确;1921年中国共产党的成立是中国历史上开天辟地的大事,排除A项;抗日战争在1945年结束,排除B项;新中国土地改革是1950年开始的,排除D项。故选C项。

5.C

【详解】

根据材料“……一把利剑插进蒋介石反动统治的心脏……由战略防御转入战略进攻”,结合所学可知,1947年夏,刘伯承、邓小平率领晋冀鲁豫解放军主力,在山东西南强渡黄河天险,千里挺进大别山,直接威胁到南京、武汉,揭开了人民解放军战略进攻的序幕,C项正确;1937年平型关大捷是全民族抗战以来中国军队取得的第一个胜利,粉碎了日军“不可战胜”的神话,排除A项;1940年下半年,为了粉碎日军对敌后抗日根据地的“扫荡”和封锁,振奋抗战军民的士气,八路军总部在彭德怀指挥下,组织100多个团,在华北广阔的地域,对日军发动了一场大规模进攻,史称“百团大战”,排除B项;三大战役后,国民党的主力基本上被消灭,从而大大加速了人民人民解放战争在全国的胜利,排除D项。故选C项。

6.A

【详解】

从1948年9月到1949年1月,人民解放军进行了与国民党军队主力决战的辽沈、淮海和平津三大战役,共歼灭和改编国民党军队一百五十多万人,大大加速了人民解放战争在全国的胜利。由材料“在1948年9月至1949年1月期间”可知,这里“规模最大的战争”是指三大战役,故A项正确; 百团大战发生在1940年下半年,平型关大捷发生在1937年9月,渡江战役发生在1949年4月,排除D项。故选A项。

7.B

【详解】

根据地图可知,西、中、东集团军是渡江战役的三路大军,渡江战役是继三大战役后,人民解放军又一次大规模的战役行动。1949年4月23日,人民解放军占领国民党的统治中心南京,宣告了延续22年的国民党反动统治的覆灭。国民党残余势力退往台湾,B项正确;辽沈战役,解放了东北全境,发生在东北,排除A项;淮海战役是以徐州为中心的战役,排除B项;平津战役围绕北平、天津和张家口展开,排除D项。故选B项。

8.D

【详解】

根据材料“余光中先生的《乡愁)诗中写到“... 而现在,乡愁是一弯浅浅的海峡,我在这头,大陆在那头..可得出“海峡”是指台湾海峡,祖国大陆与台湾岛之间隔台湾海峡相望。由所学知识可知,人民解放战争是为推翻国民党统治、解放全中国而进行的战争,期间共歼灭国民党军,摧毁了国民党各级反动政权,占领南京后,蒋介石败退台湾,导致台湾与祖国再次分离,D项正确;ABC项都不是在人民解放战争时期,排除ABC项;故选D项。

9.C

【详解】

1948.11—1949 初,平津战役完成,平津战役是和平解放。“人民解放军与北平国民党守军换岗的情景”体现出平津战役时期场景,故C符合题意;辽沈战役是在东北展开,排除A;淮海战役是以徐州为中心,排除B;国民政府垮台是渡江战役,排除D。故选C。

10.D

【详解】

根据所学可知,1949年,我党进行了渡江战役,国民党政权灭亡,D项正确;辽沈战役在辽河流域, 淮海战役在 淮河流域, 平津战役在黄河流域,排除ABC三项。故选D项。

11.B

【详解】

根据表格信息可知分别记录了解放战争在政治、经济、军事、民心等方面胜利的原因,B项正确;A、C、D选项与题干材料不符,排除。故选B项。

12.A

【详解】

根据所学知识可知,1947年,中国共产党在解放区实行了土地改革,激发了农民革命和生产的积极性。翻身农民踊跃参军参战,为解放战争的胜利提供了重要的人力、物力保障,A正确。解放区农民痛恨国民党,但不是出现题干现象的主要原因,排除B;“抗战胜利的鼓舞”与题干出现的现象无关,排除C;政协会议召开是在1949年,时间不符,排除D项。故选A。

13.B

【详解】

根据所学知识可知,1910年秋,毛泽东离开闭塞的韶山冲,走向广阔天地,他给家人留下诗作:“孩儿立志出乡关,学不成名誓不还。埋骨何须桑梓地,人生无处不青山。”;1935年10月,毛泽东创作了《七律·长征》一诗,概括了长征的艰难,赞扬了经军大无畏的革命英雄主义精神;“军叫工农革命,旗号镰刀斧头。……秋收时节暮云愁,霹雳一声暴动。”该词所描述的的历史事件是1927年秋收起义;“钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江。……天若有情天亦老,人间正道是沧乘。”是毛泽东于1949年所作,这是一首纪念南京解放、庆祝革命胜利的诗篇。由此可知,题干的四首诗词按时间的先后排序正确的是①③②④,B项符合题意;由此可知,按时间的先后排序正确的是①③②④,排除排列错误的ACD项。故选B项。

14.C

【详解】

依据所学可知,1948年9月到1949年1月,人民解放军先后发动了举世闻名的辽沈、淮海、平津三大战役,共歼敌150万人,国民党军队主力基本被消灭。三大战役后,1949年4月21日,毛泽东、朱德向人民解放军发布向全国进军的命令,渡江战役开始,国民党苦心经营的长江防线,顷刻间土崩瓦解,23日,解放军占领南京,宣告了延续22年的国民党政权垮台,因此历史事件与其对应的内容或意义搭配错误的是C,C项符合题意;ABD三项均搭配正确,但不符合题意,排除。故选C。

15.C

【详解】

依据题干信息“三大战役”等并结合所学可知,从1948年9月到1949年1月,人民解放军与国民党军队主力决战的辽沈、淮海和平津三大战役。三大战役中,人民解放军共歼灭和改编国民党军队一百五十多万人,国民党军队的主力基本上被消灭,大大加速了人民解放战争在全国的胜利,所以C项符合题意;A项发生在国民党对解放区的重点进攻中,排除;B项揭开了人民解放军战略进攻的序幕刘邓大军挺近大别山,排除;D项结束了国民党在大陆的统治是人民解放军占领南京,排除。故选C。

16.(1)太平天国运动;没有实现;原因:《天朝田亩制度》规定,按人口和年龄平均分配土地和财富,带有很大空想色彩,很难在实践中施行。

(2)孙中山;方法:核定地价、土地国有。

(3)解放区土地改革运动;意义:解放区的土地改革,使农村的阶级关系和土地占有状况发生了根本性变化,激发了农民革命和生产的积极性。翻身农民踊跃参军参战,为人民解放战争的胜利提供了重要的人力、物力保障。

(4)从农村实际出发,生产关系要适应生产力的发展:要调动农民的积极性:维护农民的利益:促进农村社会和谐发展等。(言之有理即可)

(1)

根据所学知识可知,太平天国定都天京后,颁布了《天朝田亩制度》,规定不分男女,按人口和年龄平均分配土地。太平天国想通过这个方案,建立“有田同耕,有饭同食,有衣同穿,有钱同使,无处不均匀,无人不饱暖”的理想社会。第二问,根据所学知识可知,“无处不均匀,无人不饱暖”的理想社会体现了绝对平均主义思想,严重脱离实际,只是空想,根本无法实现;农民阶级的局限性,平均主义满足了他们要求土地的愿望,但“从不受私,物物归上主”的分配原则,又超越了他们的觉悟,无法调动他们的生产积极性,因此是一种无法实现的空想。

(2)

第一问,根据所学知识可知,三民主义是中国近代史上第一个比较完整的资产阶级革命纲领。孙中山在《民报》发刊词中,把同盟会的政治纲领概括为民族、民权、民生三大主义,简称三民主义。其中,民生主义,是指“平均地权”的内容,即试图通过解决土地问题消除国民经济生活中贫富悬殊和贫富尖锐对立的社会现象,为消灭封建土地制度,发展资本主义开辟道路。第二问,根据材料“民生主义就是‘平均地权’即核定地价,国家根据核定地价征收地租,同时逐步向地主购买土地,实现土地国有,解决贫富不均等问题。”可知,材料指出实现“民生主义”的具体方法是核定地价、土地国有。

(3)

第一问,根据材料“抗日战争胜利后,中国共产党适时调整了土地政策”并结合所学知识可知,1947年,中国共产党召开全国土地会议,颁布《中国土地法大纲》。大纲规定:没收地主土地,废除封建剥削的土地制度,实行耕者有其田,按照农村人口平均分配土地。随后,制定了土地改革总路线。根据土地改革总路线和《中国土地法大纲》规定,各个解放区先后开展了土地改革运动。第二问,根据所学知识可知,解放区的土地改革,使农村的阶级关系和土地占有状况发生了根本性变化,激发了农民革命和生产的积极性。翻身农民踊跃参军参战,为人民解放战争的胜利提供了重要的人力、物力保障。

(4)

开放性试题,言之有理即可。结合所学知识可知,《天朝田亩制度》规定,按人口平均分配土地和财富,不符合当时的社会经济条件,又超越了农民的觉悟,无法调动他们的生产积极性;解放区的土地改革运动从我国农村生产力的发展水平出发,走出了一条适合国情的土地改革之路,使农村的阶级关系和土地占有状况发生了根本性变化,激发了农民革命和生产的积极性。因此,要从农村实际出发,生产关系要适应生产力的发展;要调动农民的积极性;要维护农民的利益等。

17.(1)国共两党结成革命统一战线;国共两党的精诚合作;旧军阀被打垮了,出现了以蒋介石为代表的新军阀。中国人民反帝反封建的民主革命任务没有完成,中国半殖民地半封建社会性质也没有改变。

(2)不怕艰难险阻、战胜一切困难的革命英雄主义精神和永不言败的革命乐观主义精神等。

(3)抗日战争的实践表明,中国共产党是领导中国人民争取民族独立和人民解放的坚强核心。

(4)西安事变;蒋介石的目的,一方面是为发动内战准备时间,另一方面是想在政治舆论上获得主动,把不愿和平的罪名强加到中国共产党身上。

(5)中国共产党的正确领导;人民解放军英勇作战;广大人民群众的支持等。

(6)国共两党合则两利,分则两伤;国共两党合作符合中华民族的利益;没有共产党就没有新中国。

(1)

依据所学知识可知,北伐战争中国共两党结成革命统一战线;国共两党的精诚合作是北伐军取得辉煌成果的最主要原因;依据所学知识可知,北伐战争推翻了吴佩孚、孙传芳为代表的旧军阀,又出现了以蒋介石为代表的新军阀,轰轰烈烈的国民大革命没有完成反帝反封建的民主革命任务,没有改变中国半殖民地半封建社会性质。因此,国民大革命最终失败。

(2)

依据材料中的一系列数据,可知红军长征中体现了不怕艰难险阻、战胜一切困难的革命英雄主义精神和永不言败的革命乐观主义精神等。

(3)

依据材料“抗战时期,中国共产党人以民族根本利益为重,顾全大局,摒弃前嫌”并结合所学知识可知,中国共产党从国家民族利益出发,主张和平解决西安事变,抗日民族统一战线初步形成;卢沟桥事变后,中国共产党摒弃前嫌,与国民党竭诚合作,建立抗日民族统一战线,共同抗日;抗日战争中,中国共产党广泛发动群众,建立敌后抗日根据地,成为抗日战争的中流砥柱,因此,抗日战争的实践表明,中国共产党是领导中国人民争取民族独立和人民解放的坚强核心。

(4)

依据材料“……事变发生后,中国共产党主张和平解决,并为此而做了种种努力,全系由民族生存的点出发,……共产党……主张和平解决这次事变。”并结合所学知识可知,图表一内容与西安事变有关;依据材料“蒋介石的谋士陶希圣说,利用谈判拖一拖也好,共产党拒绝谈判,我们更有文章好做”并结合所学知识可知,蒋介石的目的,一方面是为发动内战准备时间,另一方面是想在政治舆论上获得主动,把不愿和平的罪名强加到中国共产党身上。

(5)

根据图表三,结合所学可知,中国共产党虽然在军队数量、武器装备、拥有人口和地区上都不如国民党,但是,中国共产党的正确领导;人民解放军英勇作战;广大人民群众的支持等是人民解放战争取胜的重要原因。

(6)

结合材料和所学知识可知,国共两次合作都取得了巨大成就,国共分裂内战,给国家和人民造成严重的灾难,中国共产党处理问题始终从国家民族利益出发。因此,国共两党合则两利,分则两伤;国共两党合作符合中华民族的利益;没有共产党就没有新中国。

【点睛】

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹