部编版七年级下册第2课从“贞观之治”到“开元盛世” 同步练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 部编版七年级下册第2课从“贞观之治”到“开元盛世” 同步练习(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 128.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-18 06:38:52 | ||

图片预览

文档简介

部编版七年级下册 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

一、选择题

1.正确区分历史史实与历史评价是学习历史的重要方法。下列说法中,属于历史评价的是

A.唐太宗是中国古代历史上的开明君主

B.唐太宗完善科举制度,增加科举考试科目

C.唐太宗统治时期出现了贞观之治的盛世

D.唐太宗重用魏征、房玄龄等名臣,励精图治

2.自古道:“人过留名,雁过留声。”无字碑因其无字,特别引人注目。此碑本应留下中国历史上唯一一个女皇帝的名字。她是( )

A.武则天 B.嫘祖 C.慈禧 D.王昭君

3.唐玄宗统治前期,经济繁荣,国力强盛,唐朝进入全盛时期。史称( )

A.“文景之治” B.“光武中兴” C.“开皇之治” D.“开元盛世”

4.它初创于隋,完善于唐,是一套组织严密的中央官制。其在唐朝得到了进步的完善,使职责分工更加明确,是中国封建社会的主要政治制度。“它”是

A.郡县制 B.分封制 C.三公九卿制 D.三省六部制

5.唐玄宗在位的前期,当时政治稳定、经济繁荣、国库充盈、民众生活安定,唐朝进入了________时期( )

A.建立 B.恢复 C.鼎盛 D.衰败

6.以史为鉴可以知兴替,以人为镜可以明得失。总结唐太宗、武则天、唐玄宗三位皇帝引领唐朝走向辉煌的共同经验,对今天我们努力实现全面小康社会将有巨大的借鉴作用。下列属于他们的共同经验的是( )

A.戒奢从简 B.重视人才 C.善于纳谏 D.平定叛乱

7.下列属于唐太宗时期历史事件的是( )

A.修筑长城,抗击匈奴 B.创立殿试制度,选拔人才

C.实行重文轻武的政策 D.知人善任,魏征积极进谏

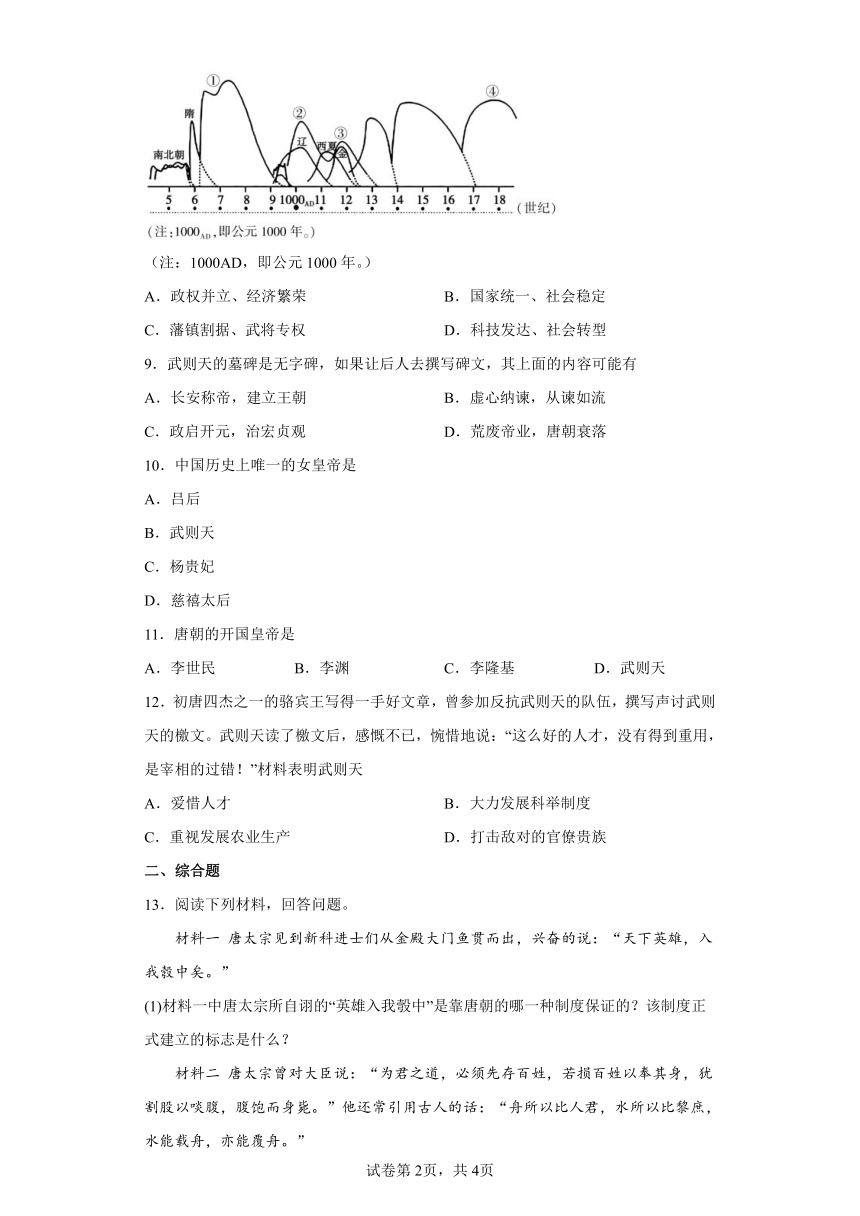

8.下图是学者辛向阳绘制的《中国历代兴衰图》(局部)。以下对①处时代特征描述最准确的

(注:1000AD,即公元1000年。)

A.政权并立、经济繁荣 B.国家统一、社会稳定

C.藩镇割据、武将专权 D.科技发达、社会转型

9.武则天的墓碑是无字碑,如果让后人去撰写碑文,其上面的内容可能有

A.长安称帝,建立王朝 B.虚心纳谏,从谏如流

C.政启开元,治宏贞观 D.荒废帝业,唐朝衰落

10.中国历史上唯一的女皇帝是

A.吕后

B.武则天

C.杨贵妃

D.慈禧太后

11.唐朝的开国皇帝是

A.李世民 B.李渊 C.李隆基 D.武则天

12.初唐四杰之一的骆宾王写得一手好文章,曾参加反抗武则天的队伍,撰写声讨武则天的檄文。武则天读了檄文后,感慨不已,惋惜地说:“这么好的人才,没有得到重用,是宰相的过错!”材料表明武则天

A.爱惜人才 B.大力发展科举制度

C.重视发展农业生产 D.打击敌对的官僚贵族

二、综合题

13.阅读下列材料,回答问题。

材料一 唐太宗见到新科进士们从金殿大门鱼贯而出,兴奋的说:“天下英雄,入我彀中矣。”

(1)材料一中唐太宗所自诩的“英雄入我彀中”是靠唐朝的哪一种制度保证的?该制度正式建立的标志是什么?

材料二 唐太宗曾对大臣说:“为君之道,必须先存百姓,若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙。”他还常引用古人的话:“舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟,亦能覆舟。”

(2)材料二体现了唐太宗的什么思想?在这一思想的指导下,他开创了一个繁荣与开放的时代,历史上称之为什么?

材料三 (他)在位前期,稳定政局,励精图治,重用贤能,在贤相姚崇和宋璟的辅佐下,实行一系列改革:整顿吏治,裁减冗员;发展经济,改革税制;注重文教,编修经籍……他在位前期,年号“开元”,当时政治稳定,经济繁荣,国库充盈,民众生活安定,唐朝的国力达到前所未有的强大,进入鼎盛时期。

(3)结合所学知识,分析材料三中的“他”指的是谁?唐朝进入“鼎盛时期”的盛世局面叫什么?

(4)结合以上材料和所学知识,分析我国古代“盛世局面”出现的原因有哪些?

14.阅读下列材料,回答问题。

材料一:君,舟也;人,水也。水能载舟亦能覆舟。

材料二:自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。

材料三:以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。

请回答:

(1)这几句话出自哪位皇帝之口?

(2)结合所学知识,材料一中说明唐太宗认识到了什么问题?为此在治国时,他采取了哪些有效措施?

(3)结合所学知识回答,材料二中“夷狄”指什么?这句话反映了唐太宗怎样的民族政策?

(4)材料三中“以人为镜”的镜子是谁?他重用的人才还有哪些?

(5)这位皇帝按照上述治国思想,出现的繁盛局面称什么?

15.隋朝在中国历史上繁荣一时,它对后世产生了深远影响。阅读下列材料,回答问题。

材料一:隋开皇九年(589年)正月,隋师攻陷建康,陈朝灭亡。虽然隋文帝统一中原,但岭南地区尚未归附。二月,隋文帝派江州总管韦洸安抚岭南,被陈将徐璒阻于南康。韦洸至岭下,逡巡不敢进。晋王杨广命令被俘的陈后主写信给冼夫人,“谕以国亡”,让冼夫人归顺隋朝。随信还有冼夫人当年所献犀杖及兵符为证。冼夫人见后,确知陈亡,于是她“集首领数千,尽日恸哭”,并派其孙冯魂率部迎韦洸入广州。至此,岭南悉定。

——摘自《隋书·谯国夫人传》

材料二:科举制度的最大合理性在于它那“朝为田舍郎,暮登天子堂”式的“机会均等”……的机制,对知识分子的社会心理是一种塑造,客观上激励了个人的奋斗精神。

——摘自薛明扬《中国传统文化概论》

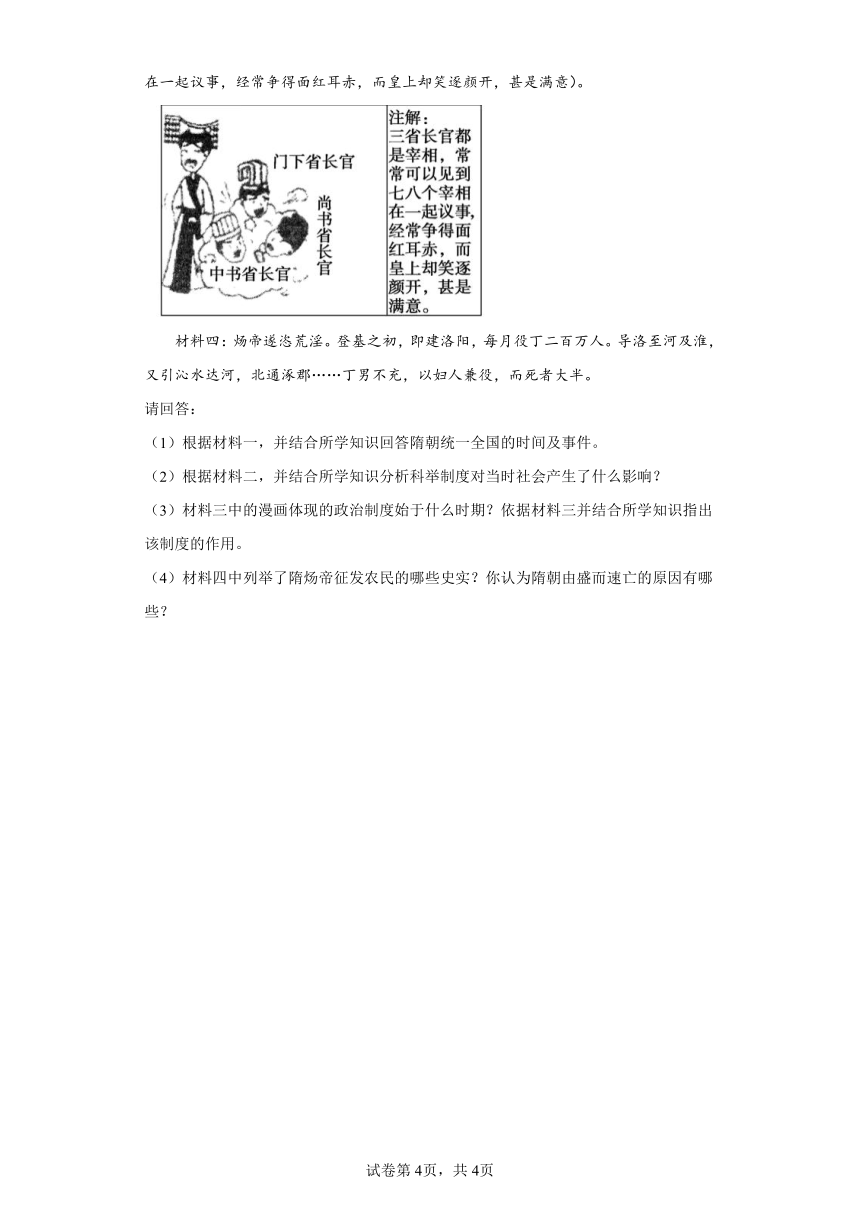

材料三:请看某同学画的一幅漫画及注解(图中左边为“门下省长官”、“尚书省长官”、“中书省长官”;右边为注解:三省长官都是宰相,常常可以见到七八个宰相在一起议事,经常争得面红耳赤,而皇上却笑逐颜开,甚是满意)。

材料四:炀帝遂恣荒淫。登基之初,即建洛阳,每月役丁二百万人。导洛至河及淮,又引沁水达河,北通涿郡……丁男不充,以妇人兼役,而死者大半。

请回答:

(1)根据材料一,并结合所学知识回答隋朝统一全国的时间及事件。

(2)根据材料二,并结合所学知识分析科举制度对当时社会产生了什么影响?

(3)材料三中的漫画体现的政治制度始于什么时期?依据材料三并结合所学知识指出该制度的作用。

(4)材料四中列举了隋炀帝征发农民的哪些史实?你认为隋朝由盛而速亡的原因有哪些?

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.A

【详解】

根据所学可知,历史评价是从某个角度对历史上的人或者事情进行评价,必须有鲜明的立场。唐太宗是中国古代历史上的开明君主是对唐太宗的评价,A项正确;B、C、D项均属于唐太宗时期的史实,排除B、C、D项。故选A项。

2.A

【详解】

依据所学知识可知,武则天原来是唐朝第三个皇帝唐高宗的妃子,多谋善断,她成为皇后以后,与唐高宗共掌朝政。晚年称皇帝,改国号为周,她是中国历史上唯一的女皇帝,A项正确;嫘祖是传说中黄帝的妻子,会缫丝,擅长纺织,与题意不符,排除B项;慈禧是清代晚期的实际最高统治者,王昭君是前往匈奴和亲的汉朝女子,均没有称帝,与题意不符,排除C项、D项。故选A项。

3.D

【详解】

依据所学知识可知,唐玄宗即位后,任用姚崇等人当宰相,重视地方吏治,把中央优秀官吏下放到地方任职,并亲自考核县令政绩,还注意节俭,这些改革措施使开元年间政局为之一新。唐玄宗统治前期,政治清明,经济空前繁荣,仓库充实,人口增加,唐朝进入全盛时期,史称“开元盛世”。故D项符合题意;西汉初年,文景时期,政治清明,经济发展,人民生活安定。这一时期被称为“文景之治”,故A项不合题意;东汉光武帝时期的繁荣局面,称为“光武中兴”。故B项不合题意;“开皇之治”是指隋朝建立后,隋文帝杨坚在北周的基础上,开创的政治稳固、社会安定、百姓富足、文化繁荣的盛世局面;故C项不合题意。故选D。

4.D

【详解】

根据材料并结合所学知识可知,三省六部制创立于隋朝,唐朝在隋朝的基础上进一步完善了三省六部制,明确了中央机构职权,D项正确;郡县制是秦朝实行的地方行政制度,排除A项;分封制是西周实行的地方行政制度,排除B项;三公九卿制秦朝实行的中央官制,排除C项。故选D项。

5.C

【详解】

根据题干可知,“政治稳定、经济繁荣、国库充盈、民众生活安定”是盛世局面的体现,史称“开元盛世”,C项正确;建立唐朝的是唐高祖李渊,排除A项;题干局面不属于经济恢复和衰败的体现,排除BD项。故选C项。

6.B

【详解】

根据所学知识,唐太宗、武则天、唐玄宗三位皇帝都重用人才。唐太宗任用房玄龄、杜如晦等人做宰相,武则天继续重用人才,唐玄宗任用姚崇、宋璟做宰相等。他们引领唐朝走向辉煌。B项正确;戒奢从简、善于纳谏的是唐太宗,排除AC项;平等叛乱不是唐太宗、武则天、唐玄宗三位皇帝引领唐朝走向辉煌的共同经验,排除D项。故选B项。

7.D

【详解】

唐太宗在位时,注意任用贤才和虚心纳谏。重用敢于直言的魏征。魏征前后向他进谏二百多次,是最著名的谏臣。D项正确;约公元前215年,秦始皇命上将军蒙恬北击匈奴,修筑长城以备御胡人。排除A项;武则天是我国历史上唯一的一位女皇帝,她在位时期,经济发展,开创殿试和武举,为科举制的发展做出了重要贡献。排除B项;宋太祖为避免武将跋扈专横,重用文臣担知任要职,掌握军军政大权,对武将进行抑制,文官地道位和待遇高于武将。这一政策称为重文轻武。排除C项。故选D项。

8.B

【详解】

根据图示信息可知:①所处的时代是唐朝。唐朝建立于618年,灭亡于907年。唐朝时期是我国封建社会的鼎盛时期,国家统一、社会稳定。故B符合题意;“政权并立、经济繁荣”是辽宋夏金元时期,故A不符合题意;“藩镇割据、武将专权”指的是唐朝末年,故C不符合题意;当时的社会没有出现转型,仍旧处于封建社会,故D不符合题意。故选B。

9.C

【详解】

根据所学知识,武则天统治时期,打击敌对的官僚贵族,大力发展科举制,创立殿试制度,亲自面试考生,不拘一格选拔人才,扩大了统治基础。他继续推行贞观以来减轻人民负担的政策和措施,重视发展生产,他在位期间,社会经济得以持续发展,人口持续增长,边疆得到巩固和开拓,所以武则天被现代史学家郭沫若称赞为“政启开元,治宏贞观”,C项正确;长城称帝,建立王朝的是李渊,排除A项;虚心纳谏,从谏如流与唐太宗有关,排除B项;荒废帝业,唐朝衰落与唐玄宗有关,排除D项。故选C项。

10.B

【详解】

依据所学可知,武则天是中国唯一一位女皇帝,她统治时期,注重减轻农民负担,采取各种措施促进社会生产继续发展,故B符合题意;吕后、杨贵妃、慈禧太后没有称帝,故ACD不合题意。故此题选B。

11.B

【详解】

原镇守太原的隋朝官僚李渊趁机起兵反隋,618年建立唐朝,定都长安。李渊就是唐高祖。故B项正确;626年,李世民(唐太宗)即位,627年年号“贞观”,排除A项。李隆基是唐玄宗,排除C项;武则天是唐高宗的妃子,与唐高宗共掌朝政,后相继废掉两个已经做了皇帝的儿子,自己取而代之,改国号为周,是中国历史上唯一的女皇帝。排除D项。故选B项。

12.A

【详解】

根据所学可知,骆宾王是人才,但反对武则天,但武则天仍想重用他,这说明武则天爱惜人才,A项正确,排除D项;材料是说武则天对人才的态度,不是说科举、农业,排除BC两项。故选A项。

13.(1)科举制;隋炀帝设立进士科

(2)民本思想(或以民为本);(符合题意即可)贞观之治

(3)唐玄宗;开元盛世

(4)统治者重视人才的培养;关注民生,关心人民疾苦;统治者注重文教,注重发展经济等。(言之有理即可)

(1)

依据材料一“唐太宗见到新科进士们从金殿大门鱼贯而出,兴奋的说:‘天下英雄,入我彀中矣。’”可知,材料一中唐太宗所自诩的“英雄入我彀中”是靠唐朝的科举制保证的;隋炀帝时,进士科的创立,标志着科举制的正式确立。唐太宗时,进一步完善了科举制,增加科举考试科目,进士科逐渐成为最重要的科目。

(2)

依据材料二“为君之道,必须先存百姓,若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙”“舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟,亦能覆舟”可知,材料二体现了唐太宗的民本思想(或以民为本);在这一思想的指导下,他开创了一个繁荣与开放的时代,历史上称之为贞观之治;唐太宗统治时期,政治比较清明,经济得到进一步发展,国力增强,文教昌盛,历史上称之为“贞观之治”。

(3)

依据材料三“……他在位前期,年号‘开元’,当时政治稳定,经济繁荣,国库充盈,民众生活安定,唐朝的国力达到前所未有的强大,进入鼎盛时期”并结合所学可知,唐玄宗在位的前期,年号为“开元”,因此材料三中的“他”指的是唐玄宗;唐玄宗统治前期,当时政治稳定,经济繁荣,国库充盈,民众生活安定,唐朝的国力达到前所未有的强大,进入鼎盛时期,历史上称为“开元盛世”。

(4)

结合以上材料和所学知识概括可知,我国古代“盛世局面”出现的原因有统治者重视人才的培养;关注民生,关心人民疾苦;统治者注重文教,注重发展经济等。

14.(1)唐太宗(李世民)。

(2)人民群众力量的强大。任用贤才、虚心纳谏、重视农业,减轻农民赋税劳役等(答出两点即可)。

(3)少数民族。开明的民族政策。

(4)魏征。房玄龄或杜如晦。(举一例即可)

(5)贞观之治。

(1)

根据材料一、二、三内容结合所学可知都出自唐太宗之口。

(2)

认识:根据材料一“君,舟也;人,水也。水能载舟亦能覆舟。”可知人民可以推翻君的统治,说明唐太宗认识到人民群众的强大力量。措施:根据所学针对人民力量的伟大,唐太宗采取的措施可从任用贤才、虚心纳谏、重视农业,减轻农民赋税劳役中任选两例即可。

(3)

根据材料二“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一”结合所学可知“夷狄”是指少数民族。这句话反映了唐太宗开明的民族政策。

(4)

根据材料三“以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。”结合所学可知“以人为镜”的镜子是魏征。他重用的人才还可从房玄龄、杜如晦中回答一个。

(5)

根据材料结合所学可知唐太宗统治时期被称为贞观之治。

15.(1)589年隋灭掉陈朝。

(2)是中国古代选官制度的一大变革;加强了皇帝在选官和用人上的权力;扩大了官吏选拔的范围,使有才学的人能够由此参政;促进了社会阶层流动;同时也推动了教育的发展。

(3)时期:隋朝(或是隋唐)(如答唐朝不给分)。作用:这一制度,分工合作,有利于减少决策失误;相互牵制,加强皇权。

(4)史实:营建东都洛阳、开凿大运河。原因:隋炀帝统治残暴,农民徭役和兵役负担沉重。

【详解】

(1)根据根据材料一“隋开皇九年(589年)正月,隋师攻陷建康,陈朝灭亡”,得出589年隋灭掉陈朝。

(2)根据材料“对知识分子的社会心理是一种塑造,客观上激励了个人的奋斗精神”结合所学知识,可从政治、文化、教育等方面分析,得出是中国古代选官制度的一大变革;加强了皇帝在选官和用人上的权力;扩大了官吏选拔的范围,使有才学的人能够由此参政;促进了社会阶层流动;同时也推动了教育的发展。

(3)根据材料三“门下省长官”、“尚书省长官”、“中书省长官”可知是三省六部制,三省六部制始于隋朝(或是隋唐)(如答唐朝不给分)。作用:根据材料三“三省长官都是宰相,常常可以见到七八个宰相在一起议事,经常争得面红耳赤,而皇上却笑逐颜开,甚是满意”结合所学知识得出三省六部制之下,三省分工合作,有利于减少决策失误;相互牵制,加强皇权。

(4)史实:根据材料四“即建洛阳,每月役丁二百万人”得出营建东都洛阳;根据“导洛至河及淮,又引沁水达河,北通涿郡……”得出开凿大运河。原因:根据材料四“炀帝遂恣荒淫”“丁男不充,以妇人兼役,而死者大半”结合所学知识可知,隋炀帝统治残暴,农民徭役和兵役负担沉重。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、选择题

1.正确区分历史史实与历史评价是学习历史的重要方法。下列说法中,属于历史评价的是

A.唐太宗是中国古代历史上的开明君主

B.唐太宗完善科举制度,增加科举考试科目

C.唐太宗统治时期出现了贞观之治的盛世

D.唐太宗重用魏征、房玄龄等名臣,励精图治

2.自古道:“人过留名,雁过留声。”无字碑因其无字,特别引人注目。此碑本应留下中国历史上唯一一个女皇帝的名字。她是( )

A.武则天 B.嫘祖 C.慈禧 D.王昭君

3.唐玄宗统治前期,经济繁荣,国力强盛,唐朝进入全盛时期。史称( )

A.“文景之治” B.“光武中兴” C.“开皇之治” D.“开元盛世”

4.它初创于隋,完善于唐,是一套组织严密的中央官制。其在唐朝得到了进步的完善,使职责分工更加明确,是中国封建社会的主要政治制度。“它”是

A.郡县制 B.分封制 C.三公九卿制 D.三省六部制

5.唐玄宗在位的前期,当时政治稳定、经济繁荣、国库充盈、民众生活安定,唐朝进入了________时期( )

A.建立 B.恢复 C.鼎盛 D.衰败

6.以史为鉴可以知兴替,以人为镜可以明得失。总结唐太宗、武则天、唐玄宗三位皇帝引领唐朝走向辉煌的共同经验,对今天我们努力实现全面小康社会将有巨大的借鉴作用。下列属于他们的共同经验的是( )

A.戒奢从简 B.重视人才 C.善于纳谏 D.平定叛乱

7.下列属于唐太宗时期历史事件的是( )

A.修筑长城,抗击匈奴 B.创立殿试制度,选拔人才

C.实行重文轻武的政策 D.知人善任,魏征积极进谏

8.下图是学者辛向阳绘制的《中国历代兴衰图》(局部)。以下对①处时代特征描述最准确的

(注:1000AD,即公元1000年。)

A.政权并立、经济繁荣 B.国家统一、社会稳定

C.藩镇割据、武将专权 D.科技发达、社会转型

9.武则天的墓碑是无字碑,如果让后人去撰写碑文,其上面的内容可能有

A.长安称帝,建立王朝 B.虚心纳谏,从谏如流

C.政启开元,治宏贞观 D.荒废帝业,唐朝衰落

10.中国历史上唯一的女皇帝是

A.吕后

B.武则天

C.杨贵妃

D.慈禧太后

11.唐朝的开国皇帝是

A.李世民 B.李渊 C.李隆基 D.武则天

12.初唐四杰之一的骆宾王写得一手好文章,曾参加反抗武则天的队伍,撰写声讨武则天的檄文。武则天读了檄文后,感慨不已,惋惜地说:“这么好的人才,没有得到重用,是宰相的过错!”材料表明武则天

A.爱惜人才 B.大力发展科举制度

C.重视发展农业生产 D.打击敌对的官僚贵族

二、综合题

13.阅读下列材料,回答问题。

材料一 唐太宗见到新科进士们从金殿大门鱼贯而出,兴奋的说:“天下英雄,入我彀中矣。”

(1)材料一中唐太宗所自诩的“英雄入我彀中”是靠唐朝的哪一种制度保证的?该制度正式建立的标志是什么?

材料二 唐太宗曾对大臣说:“为君之道,必须先存百姓,若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙。”他还常引用古人的话:“舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟,亦能覆舟。”

(2)材料二体现了唐太宗的什么思想?在这一思想的指导下,他开创了一个繁荣与开放的时代,历史上称之为什么?

材料三 (他)在位前期,稳定政局,励精图治,重用贤能,在贤相姚崇和宋璟的辅佐下,实行一系列改革:整顿吏治,裁减冗员;发展经济,改革税制;注重文教,编修经籍……他在位前期,年号“开元”,当时政治稳定,经济繁荣,国库充盈,民众生活安定,唐朝的国力达到前所未有的强大,进入鼎盛时期。

(3)结合所学知识,分析材料三中的“他”指的是谁?唐朝进入“鼎盛时期”的盛世局面叫什么?

(4)结合以上材料和所学知识,分析我国古代“盛世局面”出现的原因有哪些?

14.阅读下列材料,回答问题。

材料一:君,舟也;人,水也。水能载舟亦能覆舟。

材料二:自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。

材料三:以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。

请回答:

(1)这几句话出自哪位皇帝之口?

(2)结合所学知识,材料一中说明唐太宗认识到了什么问题?为此在治国时,他采取了哪些有效措施?

(3)结合所学知识回答,材料二中“夷狄”指什么?这句话反映了唐太宗怎样的民族政策?

(4)材料三中“以人为镜”的镜子是谁?他重用的人才还有哪些?

(5)这位皇帝按照上述治国思想,出现的繁盛局面称什么?

15.隋朝在中国历史上繁荣一时,它对后世产生了深远影响。阅读下列材料,回答问题。

材料一:隋开皇九年(589年)正月,隋师攻陷建康,陈朝灭亡。虽然隋文帝统一中原,但岭南地区尚未归附。二月,隋文帝派江州总管韦洸安抚岭南,被陈将徐璒阻于南康。韦洸至岭下,逡巡不敢进。晋王杨广命令被俘的陈后主写信给冼夫人,“谕以国亡”,让冼夫人归顺隋朝。随信还有冼夫人当年所献犀杖及兵符为证。冼夫人见后,确知陈亡,于是她“集首领数千,尽日恸哭”,并派其孙冯魂率部迎韦洸入广州。至此,岭南悉定。

——摘自《隋书·谯国夫人传》

材料二:科举制度的最大合理性在于它那“朝为田舍郎,暮登天子堂”式的“机会均等”……的机制,对知识分子的社会心理是一种塑造,客观上激励了个人的奋斗精神。

——摘自薛明扬《中国传统文化概论》

材料三:请看某同学画的一幅漫画及注解(图中左边为“门下省长官”、“尚书省长官”、“中书省长官”;右边为注解:三省长官都是宰相,常常可以见到七八个宰相在一起议事,经常争得面红耳赤,而皇上却笑逐颜开,甚是满意)。

材料四:炀帝遂恣荒淫。登基之初,即建洛阳,每月役丁二百万人。导洛至河及淮,又引沁水达河,北通涿郡……丁男不充,以妇人兼役,而死者大半。

请回答:

(1)根据材料一,并结合所学知识回答隋朝统一全国的时间及事件。

(2)根据材料二,并结合所学知识分析科举制度对当时社会产生了什么影响?

(3)材料三中的漫画体现的政治制度始于什么时期?依据材料三并结合所学知识指出该制度的作用。

(4)材料四中列举了隋炀帝征发农民的哪些史实?你认为隋朝由盛而速亡的原因有哪些?

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.A

【详解】

根据所学可知,历史评价是从某个角度对历史上的人或者事情进行评价,必须有鲜明的立场。唐太宗是中国古代历史上的开明君主是对唐太宗的评价,A项正确;B、C、D项均属于唐太宗时期的史实,排除B、C、D项。故选A项。

2.A

【详解】

依据所学知识可知,武则天原来是唐朝第三个皇帝唐高宗的妃子,多谋善断,她成为皇后以后,与唐高宗共掌朝政。晚年称皇帝,改国号为周,她是中国历史上唯一的女皇帝,A项正确;嫘祖是传说中黄帝的妻子,会缫丝,擅长纺织,与题意不符,排除B项;慈禧是清代晚期的实际最高统治者,王昭君是前往匈奴和亲的汉朝女子,均没有称帝,与题意不符,排除C项、D项。故选A项。

3.D

【详解】

依据所学知识可知,唐玄宗即位后,任用姚崇等人当宰相,重视地方吏治,把中央优秀官吏下放到地方任职,并亲自考核县令政绩,还注意节俭,这些改革措施使开元年间政局为之一新。唐玄宗统治前期,政治清明,经济空前繁荣,仓库充实,人口增加,唐朝进入全盛时期,史称“开元盛世”。故D项符合题意;西汉初年,文景时期,政治清明,经济发展,人民生活安定。这一时期被称为“文景之治”,故A项不合题意;东汉光武帝时期的繁荣局面,称为“光武中兴”。故B项不合题意;“开皇之治”是指隋朝建立后,隋文帝杨坚在北周的基础上,开创的政治稳固、社会安定、百姓富足、文化繁荣的盛世局面;故C项不合题意。故选D。

4.D

【详解】

根据材料并结合所学知识可知,三省六部制创立于隋朝,唐朝在隋朝的基础上进一步完善了三省六部制,明确了中央机构职权,D项正确;郡县制是秦朝实行的地方行政制度,排除A项;分封制是西周实行的地方行政制度,排除B项;三公九卿制秦朝实行的中央官制,排除C项。故选D项。

5.C

【详解】

根据题干可知,“政治稳定、经济繁荣、国库充盈、民众生活安定”是盛世局面的体现,史称“开元盛世”,C项正确;建立唐朝的是唐高祖李渊,排除A项;题干局面不属于经济恢复和衰败的体现,排除BD项。故选C项。

6.B

【详解】

根据所学知识,唐太宗、武则天、唐玄宗三位皇帝都重用人才。唐太宗任用房玄龄、杜如晦等人做宰相,武则天继续重用人才,唐玄宗任用姚崇、宋璟做宰相等。他们引领唐朝走向辉煌。B项正确;戒奢从简、善于纳谏的是唐太宗,排除AC项;平等叛乱不是唐太宗、武则天、唐玄宗三位皇帝引领唐朝走向辉煌的共同经验,排除D项。故选B项。

7.D

【详解】

唐太宗在位时,注意任用贤才和虚心纳谏。重用敢于直言的魏征。魏征前后向他进谏二百多次,是最著名的谏臣。D项正确;约公元前215年,秦始皇命上将军蒙恬北击匈奴,修筑长城以备御胡人。排除A项;武则天是我国历史上唯一的一位女皇帝,她在位时期,经济发展,开创殿试和武举,为科举制的发展做出了重要贡献。排除B项;宋太祖为避免武将跋扈专横,重用文臣担知任要职,掌握军军政大权,对武将进行抑制,文官地道位和待遇高于武将。这一政策称为重文轻武。排除C项。故选D项。

8.B

【详解】

根据图示信息可知:①所处的时代是唐朝。唐朝建立于618年,灭亡于907年。唐朝时期是我国封建社会的鼎盛时期,国家统一、社会稳定。故B符合题意;“政权并立、经济繁荣”是辽宋夏金元时期,故A不符合题意;“藩镇割据、武将专权”指的是唐朝末年,故C不符合题意;当时的社会没有出现转型,仍旧处于封建社会,故D不符合题意。故选B。

9.C

【详解】

根据所学知识,武则天统治时期,打击敌对的官僚贵族,大力发展科举制,创立殿试制度,亲自面试考生,不拘一格选拔人才,扩大了统治基础。他继续推行贞观以来减轻人民负担的政策和措施,重视发展生产,他在位期间,社会经济得以持续发展,人口持续增长,边疆得到巩固和开拓,所以武则天被现代史学家郭沫若称赞为“政启开元,治宏贞观”,C项正确;长城称帝,建立王朝的是李渊,排除A项;虚心纳谏,从谏如流与唐太宗有关,排除B项;荒废帝业,唐朝衰落与唐玄宗有关,排除D项。故选C项。

10.B

【详解】

依据所学可知,武则天是中国唯一一位女皇帝,她统治时期,注重减轻农民负担,采取各种措施促进社会生产继续发展,故B符合题意;吕后、杨贵妃、慈禧太后没有称帝,故ACD不合题意。故此题选B。

11.B

【详解】

原镇守太原的隋朝官僚李渊趁机起兵反隋,618年建立唐朝,定都长安。李渊就是唐高祖。故B项正确;626年,李世民(唐太宗)即位,627年年号“贞观”,排除A项。李隆基是唐玄宗,排除C项;武则天是唐高宗的妃子,与唐高宗共掌朝政,后相继废掉两个已经做了皇帝的儿子,自己取而代之,改国号为周,是中国历史上唯一的女皇帝。排除D项。故选B项。

12.A

【详解】

根据所学可知,骆宾王是人才,但反对武则天,但武则天仍想重用他,这说明武则天爱惜人才,A项正确,排除D项;材料是说武则天对人才的态度,不是说科举、农业,排除BC两项。故选A项。

13.(1)科举制;隋炀帝设立进士科

(2)民本思想(或以民为本);(符合题意即可)贞观之治

(3)唐玄宗;开元盛世

(4)统治者重视人才的培养;关注民生,关心人民疾苦;统治者注重文教,注重发展经济等。(言之有理即可)

(1)

依据材料一“唐太宗见到新科进士们从金殿大门鱼贯而出,兴奋的说:‘天下英雄,入我彀中矣。’”可知,材料一中唐太宗所自诩的“英雄入我彀中”是靠唐朝的科举制保证的;隋炀帝时,进士科的创立,标志着科举制的正式确立。唐太宗时,进一步完善了科举制,增加科举考试科目,进士科逐渐成为最重要的科目。

(2)

依据材料二“为君之道,必须先存百姓,若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙”“舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟,亦能覆舟”可知,材料二体现了唐太宗的民本思想(或以民为本);在这一思想的指导下,他开创了一个繁荣与开放的时代,历史上称之为贞观之治;唐太宗统治时期,政治比较清明,经济得到进一步发展,国力增强,文教昌盛,历史上称之为“贞观之治”。

(3)

依据材料三“……他在位前期,年号‘开元’,当时政治稳定,经济繁荣,国库充盈,民众生活安定,唐朝的国力达到前所未有的强大,进入鼎盛时期”并结合所学可知,唐玄宗在位的前期,年号为“开元”,因此材料三中的“他”指的是唐玄宗;唐玄宗统治前期,当时政治稳定,经济繁荣,国库充盈,民众生活安定,唐朝的国力达到前所未有的强大,进入鼎盛时期,历史上称为“开元盛世”。

(4)

结合以上材料和所学知识概括可知,我国古代“盛世局面”出现的原因有统治者重视人才的培养;关注民生,关心人民疾苦;统治者注重文教,注重发展经济等。

14.(1)唐太宗(李世民)。

(2)人民群众力量的强大。任用贤才、虚心纳谏、重视农业,减轻农民赋税劳役等(答出两点即可)。

(3)少数民族。开明的民族政策。

(4)魏征。房玄龄或杜如晦。(举一例即可)

(5)贞观之治。

(1)

根据材料一、二、三内容结合所学可知都出自唐太宗之口。

(2)

认识:根据材料一“君,舟也;人,水也。水能载舟亦能覆舟。”可知人民可以推翻君的统治,说明唐太宗认识到人民群众的强大力量。措施:根据所学针对人民力量的伟大,唐太宗采取的措施可从任用贤才、虚心纳谏、重视农业,减轻农民赋税劳役中任选两例即可。

(3)

根据材料二“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一”结合所学可知“夷狄”是指少数民族。这句话反映了唐太宗开明的民族政策。

(4)

根据材料三“以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。”结合所学可知“以人为镜”的镜子是魏征。他重用的人才还可从房玄龄、杜如晦中回答一个。

(5)

根据材料结合所学可知唐太宗统治时期被称为贞观之治。

15.(1)589年隋灭掉陈朝。

(2)是中国古代选官制度的一大变革;加强了皇帝在选官和用人上的权力;扩大了官吏选拔的范围,使有才学的人能够由此参政;促进了社会阶层流动;同时也推动了教育的发展。

(3)时期:隋朝(或是隋唐)(如答唐朝不给分)。作用:这一制度,分工合作,有利于减少决策失误;相互牵制,加强皇权。

(4)史实:营建东都洛阳、开凿大运河。原因:隋炀帝统治残暴,农民徭役和兵役负担沉重。

【详解】

(1)根据根据材料一“隋开皇九年(589年)正月,隋师攻陷建康,陈朝灭亡”,得出589年隋灭掉陈朝。

(2)根据材料“对知识分子的社会心理是一种塑造,客观上激励了个人的奋斗精神”结合所学知识,可从政治、文化、教育等方面分析,得出是中国古代选官制度的一大变革;加强了皇帝在选官和用人上的权力;扩大了官吏选拔的范围,使有才学的人能够由此参政;促进了社会阶层流动;同时也推动了教育的发展。

(3)根据材料三“门下省长官”、“尚书省长官”、“中书省长官”可知是三省六部制,三省六部制始于隋朝(或是隋唐)(如答唐朝不给分)。作用:根据材料三“三省长官都是宰相,常常可以见到七八个宰相在一起议事,经常争得面红耳赤,而皇上却笑逐颜开,甚是满意”结合所学知识得出三省六部制之下,三省分工合作,有利于减少决策失误;相互牵制,加强皇权。

(4)史实:根据材料四“即建洛阳,每月役丁二百万人”得出营建东都洛阳;根据“导洛至河及淮,又引沁水达河,北通涿郡……”得出开凿大运河。原因:根据材料四“炀帝遂恣荒淫”“丁男不充,以妇人兼役,而死者大半”结合所学知识可知,隋炀帝统治残暴,农民徭役和兵役负担沉重。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源