部编版七年级下册第19课清朝前期社会经济的发展 同步练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 部编版七年级下册第19课清朝前期社会经济的发展 同步练习(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 259.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-18 06:39:18 | ||

图片预览

文档简介

部编版七年级下册 第19课 清朝前期社会经济的发展

一、选择题

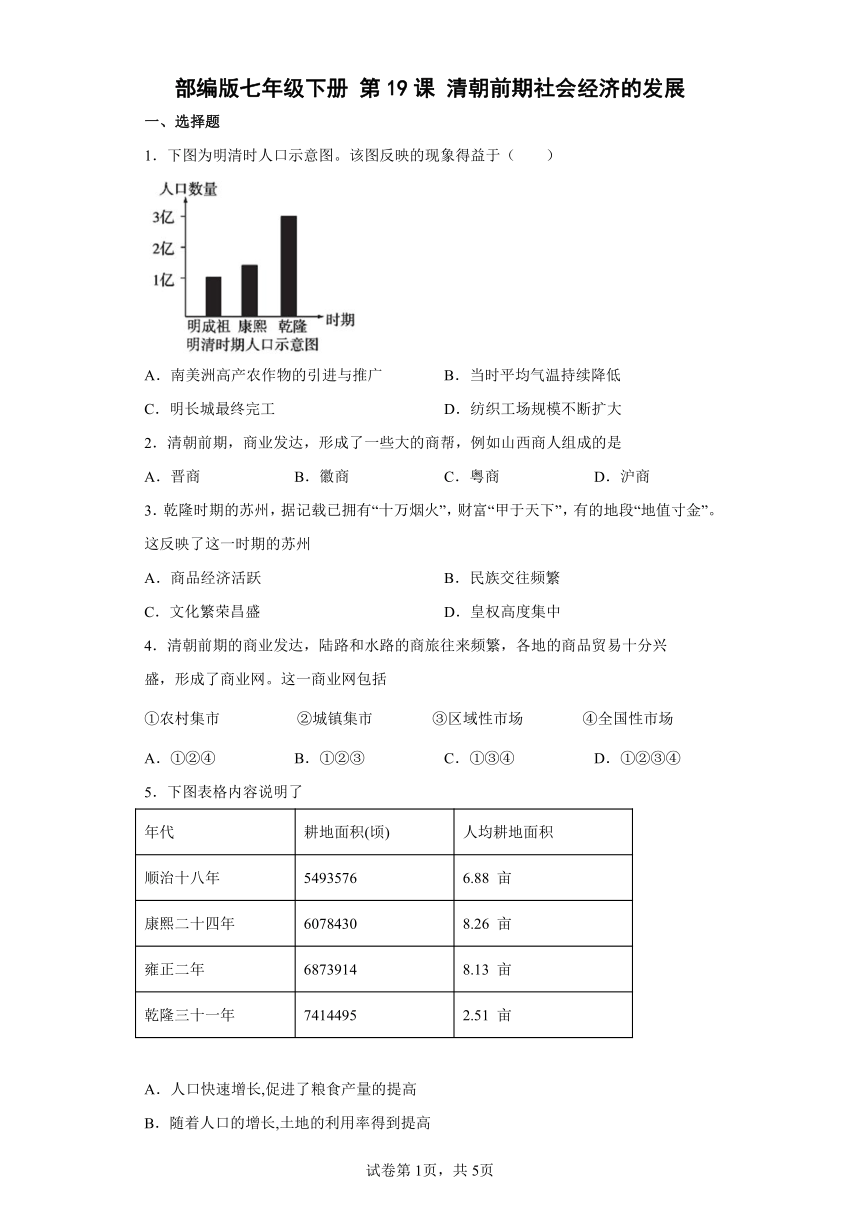

1.下图为明清时人口示意图。该图反映的现象得益于( )

A.南美洲高产农作物的引进与推广 B.当时平均气温持续降低

C.明长城最终完工 D.纺织工场规模不断扩大

2.清朝前期,商业发达,形成了一些大的商帮,例如山西商人组成的是

A.晋商 B.徽商 C.粤商 D.沪商

3.乾隆时期的苏州,据记载已拥有“十万烟火”,财富“甲于天下”,有的地段“地值寸金”。这反映了这一时期的苏州

A.商品经济活跃 B.民族交往频繁

C.文化繁荣昌盛 D.皇权高度集中

4.清朝前期的商业发达,陆路和水路的商旅往来频繁,各地的商品贸易十分兴

盛,形成了商业网。这一商业网包括

①农村集市 ②城镇集市 ③区域性市场 ④全国性市场

A.①②④ B.①②③ C.①③④ D.①②③④

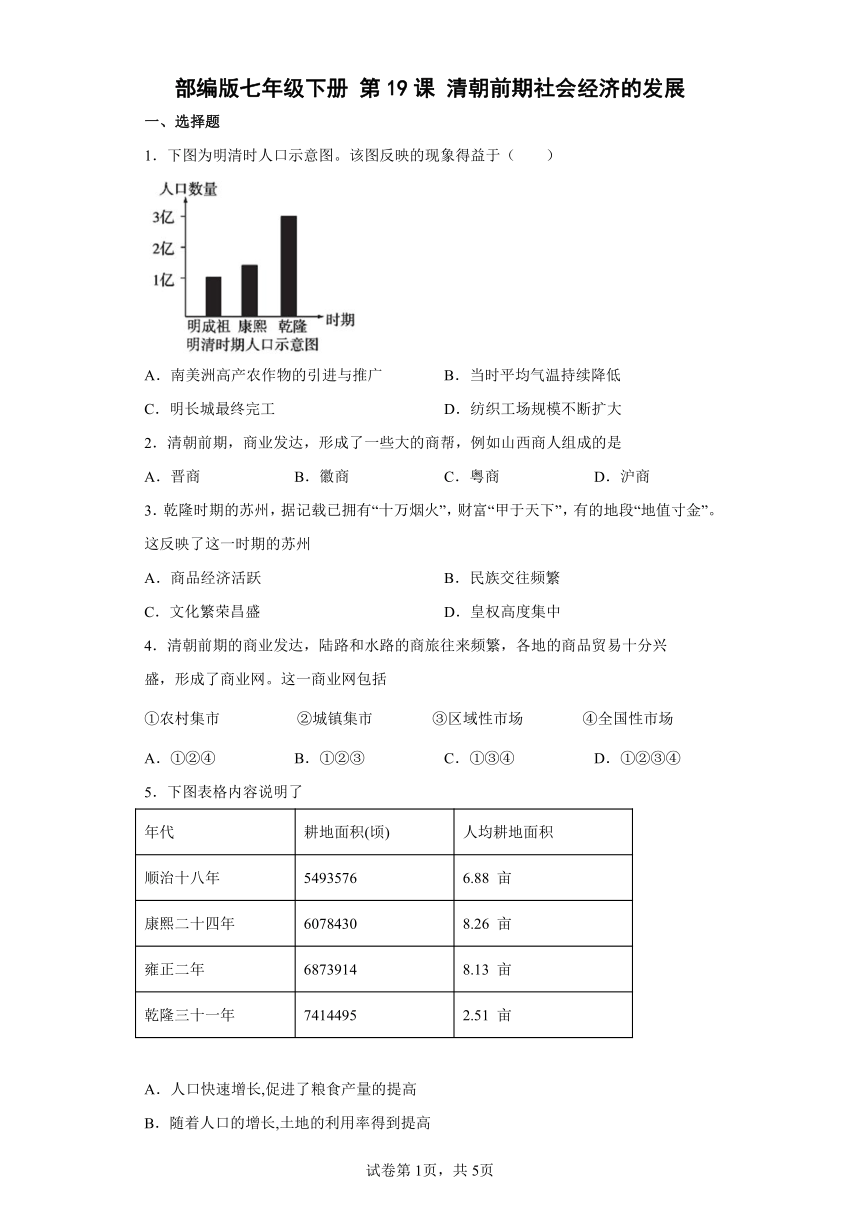

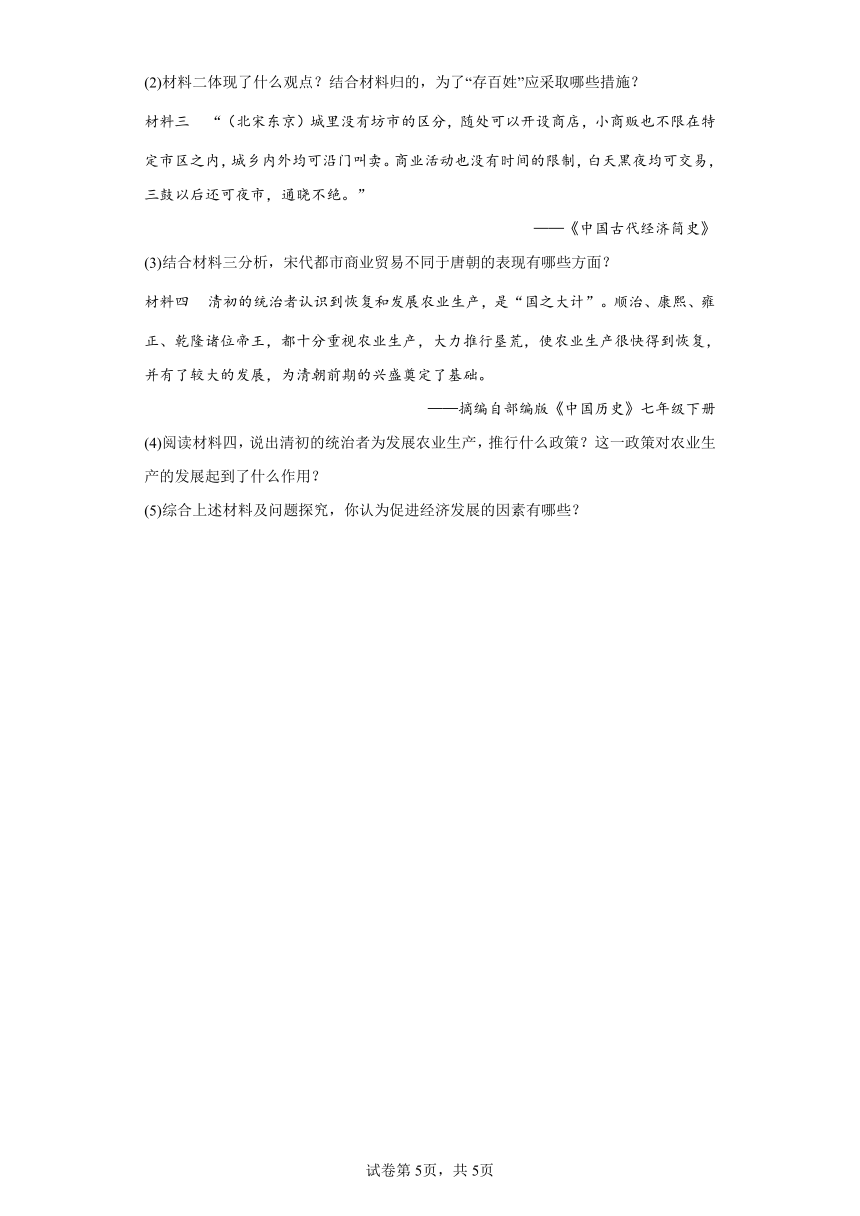

5.下图表格内容说明了

年代 耕地面积(顷) 人均耕地面积

顺治十八年 5493576 6.88 亩

康熙二十四年 6078430 8.26 亩

雍正二年 6873914 8.13 亩

乾隆三十一年 7414495 2.51 亩

A.人口快速增长,促进了粮食产量的提高

B.随着人口的增长,土地的利用率得到提高

C.人口增长导致人地矛盾逐渐突出

D.人口的增长提升了清朝的国力

6.全国人口发展到3亿,占当时世界总人口的1/3是在哪一时期

A.顺治年间 B.康熙年间 C.雍正年间 D.乾隆年间

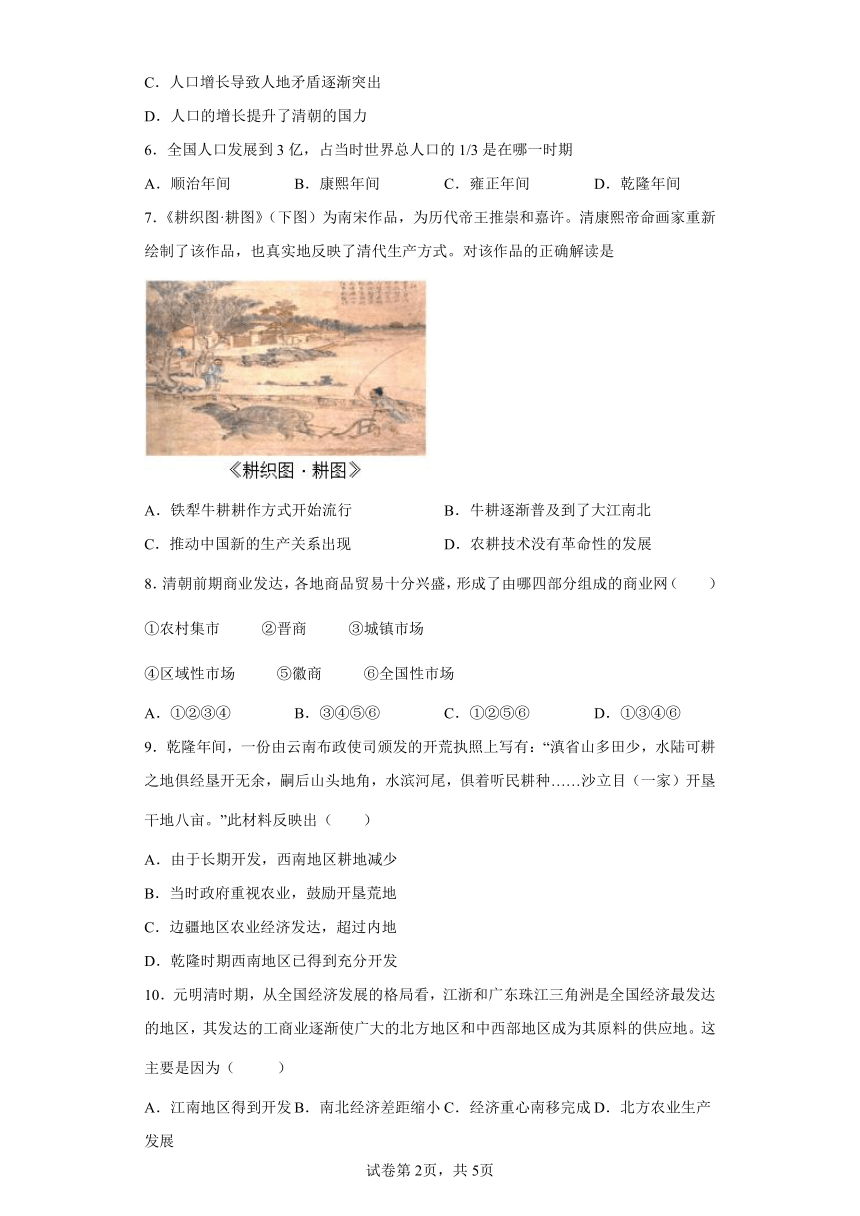

7.《耕织图·耕图》(下图)为南宋作品,为历代帝王推崇和嘉许。清康熙帝命画家重新绘制了该作品,也真实地反映了清代生产方式。对该作品的正确解读是

A.铁犁牛耕耕作方式开始流行 B.牛耕逐渐普及到了大江南北

C.推动中国新的生产关系出现 D.农耕技术没有革命性的发展

8.清朝前期商业发达,各地商品贸易十分兴盛,形成了由哪四部分组成的商业网( )

①农村集市 ②晋商 ③城镇市场

④区域性市场 ⑤徽商 ⑥全国性市场

A.①②③④ B.③④⑤⑥ C.①②⑤⑥ D.①③④⑥

9.乾隆年间,一份由云南布政使司颁发的开荒执照上写有:“滇省山多田少,水陆可耕之地俱经垦开无余,嗣后山头地角,水滨河尾,俱着听民耕种……沙立目(一家)开垦干地八亩。”此材料反映出( )

A.由于长期开发,西南地区耕地减少

B.当时政府重视农业,鼓励开垦荒地

C.边疆地区农业经济发达,超过内地

D.乾隆时期西南地区已得到充分开发

10.元明清时期,从全国经济发展的格局看,江浙和广东珠江三角洲是全国经济最发达的地区,其发达的工商业逐渐使广大的北方地区和中西部地区成为其原料的供应地。这主要是因为( )

A.江南地区得到开发 B.南北经济差距缩小 C.经济重心南移完成 D.北方农业生产发展

11.清雍正帝说:“我国家休养生息,数十年来,户口日繁,而土地止有此数,非率天下农氏竭力 耕耘,兼收倍获,欲家室盈宁,必不可得....联观四民(指士、农、工、商)之业。士之外,农为最贵。凡士工商贾,皆赖食于农,以故农为天下之本务,而工贾皆其末也。今若于器用服玩,争尚华巧,必将多用工匠。市肆之中多一工作之人,即田亩之中少一耕稼之人。”雍止皇帝持此观点的根本原因是( )

A.国家实行了重农抑商的政策 B.小农经济的现实存在

C.社会上商人地位低下 D.商业发展阻碍农业的发展

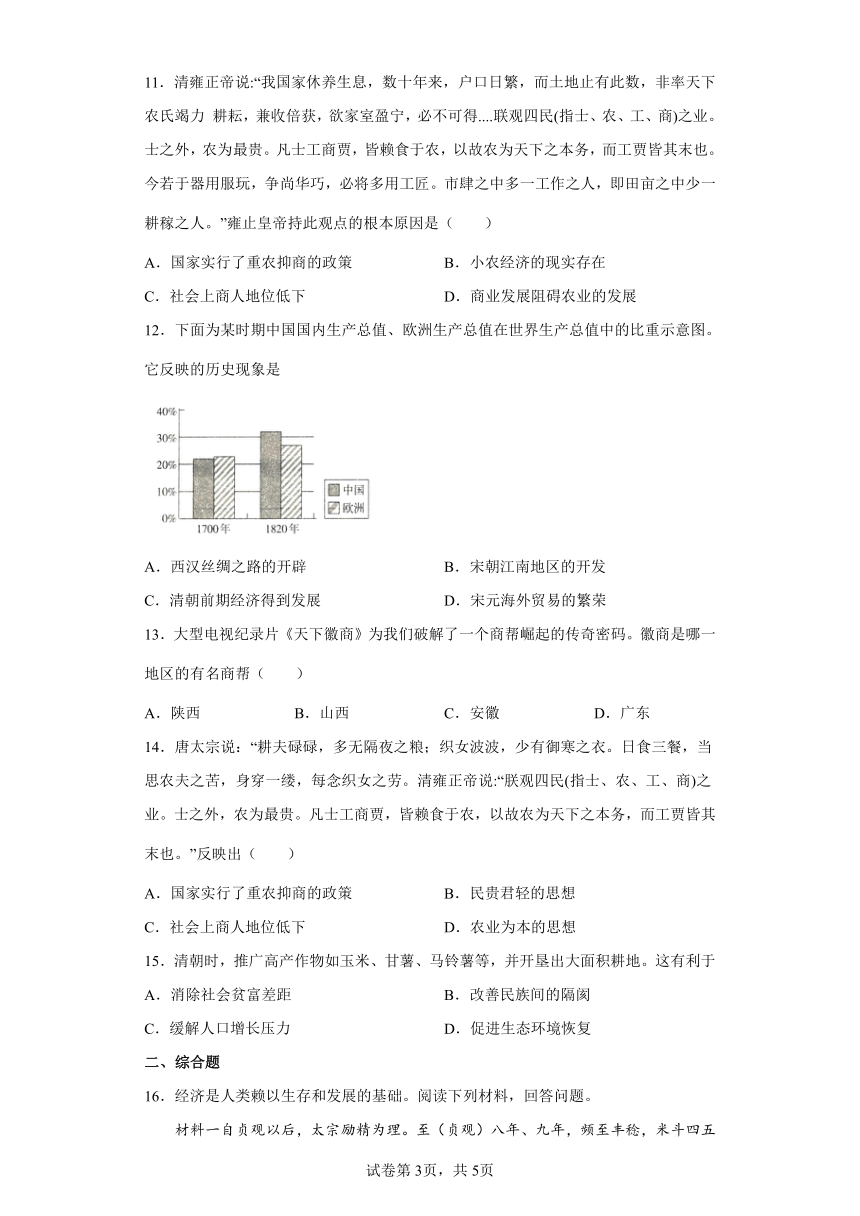

12.下面为某时期中国国内生产总值、欧洲生产总值在世界生产总值中的比重示意图。它反映的历史现象是

A.西汉丝绸之路的开辟 B.宋朝江南地区的开发

C.清朝前期经济得到发展 D.宋元海外贸易的繁荣

13.大型电视纪录片《天下徽商》为我们破解了一个商帮崛起的传奇密码。徽商是哪一地区的有名商帮( )

A.陕西 B.山西 C.安徽 D.广东

14.唐太宗说:“耕夫碌碌,多无隔夜之粮;织女波波,少有御寒之衣。日食三餐,当思农夫之苦,身穿一缕,每念织女之劳。清雍正帝说:“朕观四民(指士、农、工、商)之业。士之外,农为最贵。凡士工商贾,皆赖食于农,以故农为天下之本务,而工贾皆其末也。”反映出( )

A.国家实行了重农抑商的政策 B.民贵君轻的思想

C.社会上商人地位低下 D.农业为本的思想

15.清朝时,推广高产作物如玉米、甘薯、马铃薯等,并开垦出大面积耕地。这有利于

A.消除社会贫富差距 B.改善民族间的隔阂

C.缓解人口增长压力 D.促进生态环境恢复

二、综合题

16.经济是人类赖以生存和发展的基础。阅读下列材料,回答问题。

材料一自贞观以后,太宗励精为理。至(贞观)八年、九年,频至丰稔,米斗四五钱, 马牛布野,外户动辄数月不闭。至(贞观)十五年,米每斗值二钱。

——杜佑《通典》卷七

(1)材料一反映了唐朝怎样的社会状况?结合所学知识,历史上把唐太宗统治的盛世局 面称作什么?

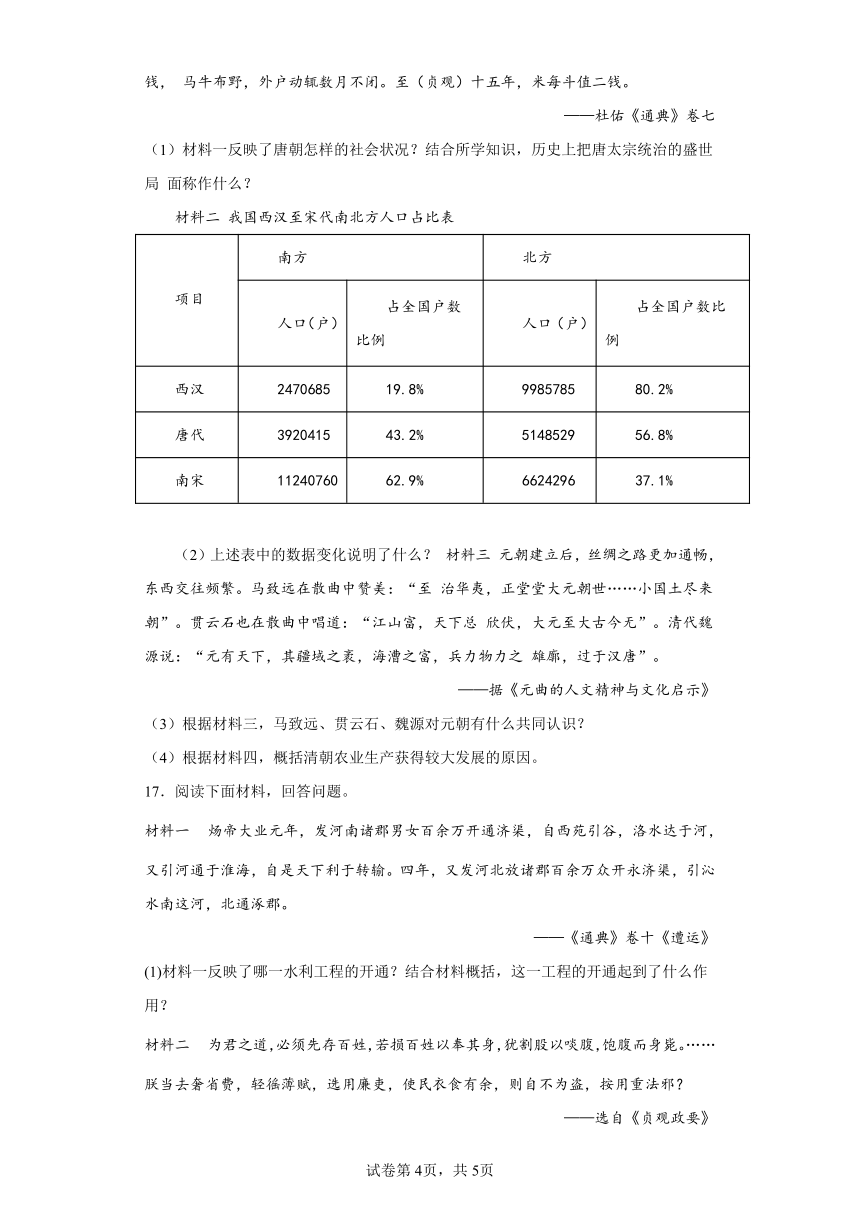

材料二 我国西汉至宋代南北方人口占比表

项目 南方 北方

人口(户) 占全国户数比例 人口(户) 占全国户数比例

西汉 2470685 19.8% 9985785 80.2%

唐代 3920415 43.2% 5148529 56.8%

南宋 11240760 62.9% 6624296 37.1%

(2)上述表中的数据变化说明了什么? 材料三 元朝建立后,丝绸之路更加通畅,东西交往频繁。马致远在散曲中赞美:“至 治华夷,正堂堂大元朝世……小国土尽来朝”。贯云石也在散曲中唱道:“江山富,天下总 欣伏,大元至大古今无”。清代魏源说:“元有天下,其疆域之袤,海漕之富,兵力物力之 雄廓,过于汉唐”。

——据《元曲的人文精神与文化启示》

(3)根据材料三,马致远、贯云石、魏源对元朝有什么共同认识?

(4)根据材料四,概括清朝农业生产获得较大发展的原因。

17.阅读下面材料,回答问题。

材料一 炀帝大业元年,发河南诸郡男女百余万开通济渠,自西苑引谷,洛水达于河,又引河通于淮海,自是天下利于转输。四年,又发河北放诸郡百余万众开永济渠,引沁水南这河,北通涿郡。

——《通典》卷十《遭运》

(1)材料一反映了哪一水利工程的开通?结合材料概括,这一工程的开通起到了什么作用?

材料二 为君之道,必须先存百姓,若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,饱腹而身毙。……朕当去奢省费,轻徭薄赋,选用廉吏,使民衣食有余,则自不为盗,按用重法邪?

——选自《贞观政要》

(2)材料二体现了什么观点?结合材料归的,为了“存百姓”应采取哪些措施?

材料三 “(北宋东京)城里没有坊市的区分,随处可以开设商店,小商贩也不限在特定市区之内,城乡内外均可沿门叫卖。商业活动也没有时间的限制,白天黑夜均可交易,三鼓以后还可夜市,通晓不绝。”

——《中国古代经济简史》

(3)结合材料三分析,宋代都市商业贸易不同于唐朝的表现有哪些方面?

材料四 清初的统治者认识到恢复和发展农业生产,是“国之大计”。顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒,使农业生产很快得到恢复,并有了较大的发展,为清朝前期的兴盛奠定了基础。

——摘编自部编版《中国历史》七年级下册

(4)阅读材料四,说出清初的统治者为发展农业生产,推行什么政策?这一政策对农业生产的发展起到了什么作用?

(5)综合上述材料及问题探究,你认为促进经济发展的因素有哪些?

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.A

【详解】

根据题干“明清时人口示意图”可以看出人口不断增加,得益于美洲高产农作物的引进。明代引进原产于南美洲的玉米、甘薯等高产粮食作物,清代不断推广种植,从而养活了众多人口 ,一定程度上缓和了人地矛盾,促进了人口的增长,A项正确;“当时平均气温持续降低”与明清时期人口增长不符,排除B项;明长城的修筑是为了防御蒙古贵族南扰,与明清时期人口增长不符,排除C项;纺织工场规模不断扩大反映的是手工业的发展,与明清时期人口增长不符,排除D项。故选A项。

2.A

【详解】

根据所学可知,清朝前期,商业发达,形成了一些大的商帮,例如,山西商人组成晋商,安徽徽州商人组成徽商,A项正确,排除B项;粤商是粤籍商人集团,沪商是上海一带的商人集团,排除CD两项。故选A项。

3.A

【详解】

根据材料“十万烟火”“甲于天下”“地值寸金”等信息,结合所学可知,材料反映出乾隆时期,苏州人口众多、社会财富雄厚、寸土寸金等商品经济活跃、发达的场景,A项正确;材料描述的是苏州商业发达的景象,没有涉及民族交往、文化事业发展、皇权集中等方面的信息,排除BCD三项。故选A项。

4.D

【详解】

根据材料及所学可知,清朝前期的商业很发达,陆路和水运的商旅往来频繁,各地的商品贸易十分兴盛,形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网,①②③④符合题意,D项正确;A、B、C项内容都不完整,排除A、B、C项。故选D项。

5.C

【详解】

依据题干的表格内容可知,清朝时期,虽然耕地面积在不断增多,但是人口增长的更加迅速,导致人均耕地面积减少,所以人口增长导致人地矛盾逐渐突出,C项正确;表格只有土地面积数据,没有粮食产量,排除A项;B项描述与题干图片正好相反,排除B项;表格只有土地面积数据,没有表明清朝的国力如何,排除D项。故选C项。

6.D

【详解】

结合所学知识可知,清朝前期,经济发展,社会安定,人口数量快速增长,到乾隆年间,全国人口发展到3亿,占当时世界总人口的1/3,D项正确;顺治、康熙和雍正时期,人口数量尚未达到3亿,排除ABC三项。故选D项。

【点睛】

7.D

【详解】

材料反映了南宋《耕织图·耕图》在清朝重新绘制,这说明画中的牛耕方式在南宋以后被长期沿用,没有发生革命性发展,D项正确;铁犁牛耕的耕作方式出现于春秋战国时期,并逐渐推广,排除A项;东汉时期,牛耕就已经推广到了南方地区,排除B项;《耕织图》反映的是男耕女织的小农经济,属于中国古代传统的生产关系,不能体现新的资本主义生产关系,排除C项。故选D项。

8.D

【详解】

根据所学知识可知清代的商业网有农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场,故选D项,排除ABC项。故选D。

9.B

【详解】

从“嗣后山头地角,水滨河尾,俱着听民耕种”可以看出当时政府重视本业,鼓励开垦荒地,B项正确;题干中只是说云南可以开垦的田地变少了,并没有说西南地区耕地减少,排除A项;材料中并没有介绍内地农业经济发展状况,不能体现边疆地区农业经济发达,超过内地,排除C项;材料中只是反映云南在积极开垦耕地,不能体现乾隆时期西南地区已得到充分开发,排除D项。 故选B项。

10.C

【详解】

根据所学可知,从魏晋南北朝时期,经济重心开始南移,到宋代,南方终于成为全国经济重心,这种局面一直延续到今天,因此,其发达的工商业逐渐使广大的北方地区和中西部地区就成为它的原料供应地,C项正确;江南地区得到开发是重要原因, 此时在经济地位的重要性上南已经超过北方,材料是说南方的重要性,排除ABD三项。故选C项。

11.B

【详解】

结合所学知识可知,封建国家的经济基础是小农经济,小农经济的稳定关系到封建国家的统治,因此雍正皇帝认为“市肆之中多一工作之人,即田亩之中少一耕稼之人”,B项正确;重农抑商政策是材料的表现,不属于原因,排除A项;材料与商人的社会地位低下无关,排除C项;商业和农业之间的关系是相辅相成,排除D项。故选B项。

12.C

【详解】

根据材料“1700年”“1820年”结合所学知识可知,属于清朝(1644-1911年)前期,且从材料可知,中国国内生产总值在1820年还超过了欧洲,可见清朝前期经济得到发展,C项正确;其他三项时间均不符合,排除ABD项。故选C项。

13.C

【详解】

根据所学可知,明清时期,商帮崛起,其中,安徽徽州商人结成徽商,影响深远,C项正确;陕西商人是秦商,山西是晋商,广东商人是粤商,排除ABD三项。选C项。

14.D

【详解】

根据材料“日食三餐,当思农夫之苦,身穿一缕,每念织女之劳”“凡士工商贾,皆赖食于农,以故农为天下之本务,而工贾皆其末也”可知,材料反映了统治者关心百姓生活,心存百姓,以农业为本的思想,D项正确;材料没有涉及国家实行重农抑商、“民贵君轻”的内容,排除AB项;“社会上商人地位低下”不是材料重点强调的内容,排除 C项。故选D项。

15.C

【详解】

结合所学知识可知,清朝前期统一多民族国家得到进一步巩固和发展,社会安定,统治者重视农业生产,大力推行垦荒政策,清朝时期人口的快速增长。玉米、甘薯和马铃薯属于美洲高产农作物,比我国传统的农作物产量高很多。它们的引种和推广,提高了粮食产量,有利于缓解人口增长压力,促进了清朝人口的增长。C项正确;太菜了措施不能消除社会贫富差距,排除A项;材料内容没有体现改善民族间的隔阂,排除B项;开垦大面积耕地客观上不利于促进生态环境恢复,排除D项。故选C项。

16.(1)唐朝贞观年间,粮食连年丰收,牛马成群,遍布四野,农业生产得到恢复和发展, 经济繁荣,社会秩序安定;“贞观之治”。

(2)我国经济重心逐渐从黄河流域转移到长江流域,在南宋时完成南移。

(3)元朝疆域辽阔,经济繁荣,交通发达。

(4)耕地面积扩大;农作物品种改良;种植技术提高;政府重视。

【详解】

(1)根据所学和材料一“频至丰稔,米斗四五钱, 马牛布野,外户动辄数月不闭。至(贞观)十五年,米每斗值二钱”可知,这体现的是,唐朝贞观年间,粮食连年丰收,牛马成群,遍布四野,农业生产得到恢复和发展, 经济繁荣,社会秩序安定;这就是“贞观之治”。

(2)根据所学和材料二表格可知,这体现出,我国经济重心逐渐从黄河流域转移到长江流域,在南宋时完成南移。

(3)根据所学和材料三“疆域之袤,海漕之富,兵力物力之雄廓,过于汉唐”可知,这说明,元朝疆域辽阔,经济繁荣,交通发达。

(4)根据所学可知,清朝农业生产获得较大发展的原因是,耕地面积扩大,农作物品种改良,种植技术提高,政府重视。

17.(1)水利工程:京杭大运河;

作用:沟通了南北河运路线,为沿线城市带来了运输便利。

(2)观点:以民为本;

措施:节俭生活、轻徭薄赋,选用廉洁的官员,促用法律治理国家。

(3)表现:宋朝打破了坊市的界限和时间限制,商业活动更加自由。

(4)政策:开垦荒地;

作用:增加了清朝的粮食产量,使农业生产很快得到恢复。

(5)自然因素包括:土地资源、水资源、气候资源等;

社会因素包括:富足的劳动力、生产技术的革新、国家的政策。

【详解】

(1)水利工程:根据材料信息“炀帝大业元年,发河南诸郡男女百余万开通济渠,自西苑引谷,洛水达于河,又引河通于淮海,自是天下利于转输”可知,隋炀帝时期修筑大运河,这反映的是的京杭大运河的开通;

作用:结合材料信息“自西苑引谷,洛水达于河,又引河通于淮海,自是天下利于转输。四年,又发河北放诸郡百余万众开永济渠,引沁水南这河,北通涿郡”,大运河沟通了南北河运路线,为沿线城市带来了运输便利,促进了农业发展、商业繁荣。

(2)观点:结合材料信息“为君之道,必须先存百姓,若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,饱腹而身毙”可知,为君之道、应该重视百姓,这反映了以民为本的观点;

措施:结合材料信息“朕当去奢省费,轻徭薄赋,选用廉吏,使民衣食有余,则自不为盗,按用重法邪”,为了存百姓,促进生产发展,皇帝要节俭生活、轻徭薄赋、减轻农民负担,选用廉洁的官员,促进百姓生活富裕,用法律治理国家,治理社会秩序。

(3)表现:结合材料信息“(北宋东京)城里没有坊市的区分,随处可以开设商店,小商贩也不限在特定市区之内,城乡内外均可沿门叫卖”,这说明宋朝打破了坊市的界限,空间上没有了限制,商业活动空间较为自由;结合材料信息“商业活动也没有时间的限制,白天黑夜均可交易,三鼓以后还可夜市,通晓不绝”,这说明宋朝时商业活动打破了时间限制。

(4)政策:根据材料信息“顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒,使农业生产很快得到恢复”,这反映的政策是开垦荒地;

作用:垦荒使得大量荒地得以利用,进一步增加了清朝的粮食产量,使农业生产很快得到恢复,为清朝前期的兴盛奠定了基础。

(5)因素:促进经济发展的因素,归纳起来主要有自然和社会两个方面,自然方面的因素包括:土地资源、水资源、气候资源等;社会方面的因素包括:富足的劳动力、生产技术的革新、国家的政策。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、选择题

1.下图为明清时人口示意图。该图反映的现象得益于( )

A.南美洲高产农作物的引进与推广 B.当时平均气温持续降低

C.明长城最终完工 D.纺织工场规模不断扩大

2.清朝前期,商业发达,形成了一些大的商帮,例如山西商人组成的是

A.晋商 B.徽商 C.粤商 D.沪商

3.乾隆时期的苏州,据记载已拥有“十万烟火”,财富“甲于天下”,有的地段“地值寸金”。这反映了这一时期的苏州

A.商品经济活跃 B.民族交往频繁

C.文化繁荣昌盛 D.皇权高度集中

4.清朝前期的商业发达,陆路和水路的商旅往来频繁,各地的商品贸易十分兴

盛,形成了商业网。这一商业网包括

①农村集市 ②城镇集市 ③区域性市场 ④全国性市场

A.①②④ B.①②③ C.①③④ D.①②③④

5.下图表格内容说明了

年代 耕地面积(顷) 人均耕地面积

顺治十八年 5493576 6.88 亩

康熙二十四年 6078430 8.26 亩

雍正二年 6873914 8.13 亩

乾隆三十一年 7414495 2.51 亩

A.人口快速增长,促进了粮食产量的提高

B.随着人口的增长,土地的利用率得到提高

C.人口增长导致人地矛盾逐渐突出

D.人口的增长提升了清朝的国力

6.全国人口发展到3亿,占当时世界总人口的1/3是在哪一时期

A.顺治年间 B.康熙年间 C.雍正年间 D.乾隆年间

7.《耕织图·耕图》(下图)为南宋作品,为历代帝王推崇和嘉许。清康熙帝命画家重新绘制了该作品,也真实地反映了清代生产方式。对该作品的正确解读是

A.铁犁牛耕耕作方式开始流行 B.牛耕逐渐普及到了大江南北

C.推动中国新的生产关系出现 D.农耕技术没有革命性的发展

8.清朝前期商业发达,各地商品贸易十分兴盛,形成了由哪四部分组成的商业网( )

①农村集市 ②晋商 ③城镇市场

④区域性市场 ⑤徽商 ⑥全国性市场

A.①②③④ B.③④⑤⑥ C.①②⑤⑥ D.①③④⑥

9.乾隆年间,一份由云南布政使司颁发的开荒执照上写有:“滇省山多田少,水陆可耕之地俱经垦开无余,嗣后山头地角,水滨河尾,俱着听民耕种……沙立目(一家)开垦干地八亩。”此材料反映出( )

A.由于长期开发,西南地区耕地减少

B.当时政府重视农业,鼓励开垦荒地

C.边疆地区农业经济发达,超过内地

D.乾隆时期西南地区已得到充分开发

10.元明清时期,从全国经济发展的格局看,江浙和广东珠江三角洲是全国经济最发达的地区,其发达的工商业逐渐使广大的北方地区和中西部地区成为其原料的供应地。这主要是因为( )

A.江南地区得到开发 B.南北经济差距缩小 C.经济重心南移完成 D.北方农业生产发展

11.清雍正帝说:“我国家休养生息,数十年来,户口日繁,而土地止有此数,非率天下农氏竭力 耕耘,兼收倍获,欲家室盈宁,必不可得....联观四民(指士、农、工、商)之业。士之外,农为最贵。凡士工商贾,皆赖食于农,以故农为天下之本务,而工贾皆其末也。今若于器用服玩,争尚华巧,必将多用工匠。市肆之中多一工作之人,即田亩之中少一耕稼之人。”雍止皇帝持此观点的根本原因是( )

A.国家实行了重农抑商的政策 B.小农经济的现实存在

C.社会上商人地位低下 D.商业发展阻碍农业的发展

12.下面为某时期中国国内生产总值、欧洲生产总值在世界生产总值中的比重示意图。它反映的历史现象是

A.西汉丝绸之路的开辟 B.宋朝江南地区的开发

C.清朝前期经济得到发展 D.宋元海外贸易的繁荣

13.大型电视纪录片《天下徽商》为我们破解了一个商帮崛起的传奇密码。徽商是哪一地区的有名商帮( )

A.陕西 B.山西 C.安徽 D.广东

14.唐太宗说:“耕夫碌碌,多无隔夜之粮;织女波波,少有御寒之衣。日食三餐,当思农夫之苦,身穿一缕,每念织女之劳。清雍正帝说:“朕观四民(指士、农、工、商)之业。士之外,农为最贵。凡士工商贾,皆赖食于农,以故农为天下之本务,而工贾皆其末也。”反映出( )

A.国家实行了重农抑商的政策 B.民贵君轻的思想

C.社会上商人地位低下 D.农业为本的思想

15.清朝时,推广高产作物如玉米、甘薯、马铃薯等,并开垦出大面积耕地。这有利于

A.消除社会贫富差距 B.改善民族间的隔阂

C.缓解人口增长压力 D.促进生态环境恢复

二、综合题

16.经济是人类赖以生存和发展的基础。阅读下列材料,回答问题。

材料一自贞观以后,太宗励精为理。至(贞观)八年、九年,频至丰稔,米斗四五钱, 马牛布野,外户动辄数月不闭。至(贞观)十五年,米每斗值二钱。

——杜佑《通典》卷七

(1)材料一反映了唐朝怎样的社会状况?结合所学知识,历史上把唐太宗统治的盛世局 面称作什么?

材料二 我国西汉至宋代南北方人口占比表

项目 南方 北方

人口(户) 占全国户数比例 人口(户) 占全国户数比例

西汉 2470685 19.8% 9985785 80.2%

唐代 3920415 43.2% 5148529 56.8%

南宋 11240760 62.9% 6624296 37.1%

(2)上述表中的数据变化说明了什么? 材料三 元朝建立后,丝绸之路更加通畅,东西交往频繁。马致远在散曲中赞美:“至 治华夷,正堂堂大元朝世……小国土尽来朝”。贯云石也在散曲中唱道:“江山富,天下总 欣伏,大元至大古今无”。清代魏源说:“元有天下,其疆域之袤,海漕之富,兵力物力之 雄廓,过于汉唐”。

——据《元曲的人文精神与文化启示》

(3)根据材料三,马致远、贯云石、魏源对元朝有什么共同认识?

(4)根据材料四,概括清朝农业生产获得较大发展的原因。

17.阅读下面材料,回答问题。

材料一 炀帝大业元年,发河南诸郡男女百余万开通济渠,自西苑引谷,洛水达于河,又引河通于淮海,自是天下利于转输。四年,又发河北放诸郡百余万众开永济渠,引沁水南这河,北通涿郡。

——《通典》卷十《遭运》

(1)材料一反映了哪一水利工程的开通?结合材料概括,这一工程的开通起到了什么作用?

材料二 为君之道,必须先存百姓,若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,饱腹而身毙。……朕当去奢省费,轻徭薄赋,选用廉吏,使民衣食有余,则自不为盗,按用重法邪?

——选自《贞观政要》

(2)材料二体现了什么观点?结合材料归的,为了“存百姓”应采取哪些措施?

材料三 “(北宋东京)城里没有坊市的区分,随处可以开设商店,小商贩也不限在特定市区之内,城乡内外均可沿门叫卖。商业活动也没有时间的限制,白天黑夜均可交易,三鼓以后还可夜市,通晓不绝。”

——《中国古代经济简史》

(3)结合材料三分析,宋代都市商业贸易不同于唐朝的表现有哪些方面?

材料四 清初的统治者认识到恢复和发展农业生产,是“国之大计”。顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒,使农业生产很快得到恢复,并有了较大的发展,为清朝前期的兴盛奠定了基础。

——摘编自部编版《中国历史》七年级下册

(4)阅读材料四,说出清初的统治者为发展农业生产,推行什么政策?这一政策对农业生产的发展起到了什么作用?

(5)综合上述材料及问题探究,你认为促进经济发展的因素有哪些?

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.A

【详解】

根据题干“明清时人口示意图”可以看出人口不断增加,得益于美洲高产农作物的引进。明代引进原产于南美洲的玉米、甘薯等高产粮食作物,清代不断推广种植,从而养活了众多人口 ,一定程度上缓和了人地矛盾,促进了人口的增长,A项正确;“当时平均气温持续降低”与明清时期人口增长不符,排除B项;明长城的修筑是为了防御蒙古贵族南扰,与明清时期人口增长不符,排除C项;纺织工场规模不断扩大反映的是手工业的发展,与明清时期人口增长不符,排除D项。故选A项。

2.A

【详解】

根据所学可知,清朝前期,商业发达,形成了一些大的商帮,例如,山西商人组成晋商,安徽徽州商人组成徽商,A项正确,排除B项;粤商是粤籍商人集团,沪商是上海一带的商人集团,排除CD两项。故选A项。

3.A

【详解】

根据材料“十万烟火”“甲于天下”“地值寸金”等信息,结合所学可知,材料反映出乾隆时期,苏州人口众多、社会财富雄厚、寸土寸金等商品经济活跃、发达的场景,A项正确;材料描述的是苏州商业发达的景象,没有涉及民族交往、文化事业发展、皇权集中等方面的信息,排除BCD三项。故选A项。

4.D

【详解】

根据材料及所学可知,清朝前期的商业很发达,陆路和水运的商旅往来频繁,各地的商品贸易十分兴盛,形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网,①②③④符合题意,D项正确;A、B、C项内容都不完整,排除A、B、C项。故选D项。

5.C

【详解】

依据题干的表格内容可知,清朝时期,虽然耕地面积在不断增多,但是人口增长的更加迅速,导致人均耕地面积减少,所以人口增长导致人地矛盾逐渐突出,C项正确;表格只有土地面积数据,没有粮食产量,排除A项;B项描述与题干图片正好相反,排除B项;表格只有土地面积数据,没有表明清朝的国力如何,排除D项。故选C项。

6.D

【详解】

结合所学知识可知,清朝前期,经济发展,社会安定,人口数量快速增长,到乾隆年间,全国人口发展到3亿,占当时世界总人口的1/3,D项正确;顺治、康熙和雍正时期,人口数量尚未达到3亿,排除ABC三项。故选D项。

【点睛】

7.D

【详解】

材料反映了南宋《耕织图·耕图》在清朝重新绘制,这说明画中的牛耕方式在南宋以后被长期沿用,没有发生革命性发展,D项正确;铁犁牛耕的耕作方式出现于春秋战国时期,并逐渐推广,排除A项;东汉时期,牛耕就已经推广到了南方地区,排除B项;《耕织图》反映的是男耕女织的小农经济,属于中国古代传统的生产关系,不能体现新的资本主义生产关系,排除C项。故选D项。

8.D

【详解】

根据所学知识可知清代的商业网有农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场,故选D项,排除ABC项。故选D。

9.B

【详解】

从“嗣后山头地角,水滨河尾,俱着听民耕种”可以看出当时政府重视本业,鼓励开垦荒地,B项正确;题干中只是说云南可以开垦的田地变少了,并没有说西南地区耕地减少,排除A项;材料中并没有介绍内地农业经济发展状况,不能体现边疆地区农业经济发达,超过内地,排除C项;材料中只是反映云南在积极开垦耕地,不能体现乾隆时期西南地区已得到充分开发,排除D项。 故选B项。

10.C

【详解】

根据所学可知,从魏晋南北朝时期,经济重心开始南移,到宋代,南方终于成为全国经济重心,这种局面一直延续到今天,因此,其发达的工商业逐渐使广大的北方地区和中西部地区就成为它的原料供应地,C项正确;江南地区得到开发是重要原因, 此时在经济地位的重要性上南已经超过北方,材料是说南方的重要性,排除ABD三项。故选C项。

11.B

【详解】

结合所学知识可知,封建国家的经济基础是小农经济,小农经济的稳定关系到封建国家的统治,因此雍正皇帝认为“市肆之中多一工作之人,即田亩之中少一耕稼之人”,B项正确;重农抑商政策是材料的表现,不属于原因,排除A项;材料与商人的社会地位低下无关,排除C项;商业和农业之间的关系是相辅相成,排除D项。故选B项。

12.C

【详解】

根据材料“1700年”“1820年”结合所学知识可知,属于清朝(1644-1911年)前期,且从材料可知,中国国内生产总值在1820年还超过了欧洲,可见清朝前期经济得到发展,C项正确;其他三项时间均不符合,排除ABD项。故选C项。

13.C

【详解】

根据所学可知,明清时期,商帮崛起,其中,安徽徽州商人结成徽商,影响深远,C项正确;陕西商人是秦商,山西是晋商,广东商人是粤商,排除ABD三项。选C项。

14.D

【详解】

根据材料“日食三餐,当思农夫之苦,身穿一缕,每念织女之劳”“凡士工商贾,皆赖食于农,以故农为天下之本务,而工贾皆其末也”可知,材料反映了统治者关心百姓生活,心存百姓,以农业为本的思想,D项正确;材料没有涉及国家实行重农抑商、“民贵君轻”的内容,排除AB项;“社会上商人地位低下”不是材料重点强调的内容,排除 C项。故选D项。

15.C

【详解】

结合所学知识可知,清朝前期统一多民族国家得到进一步巩固和发展,社会安定,统治者重视农业生产,大力推行垦荒政策,清朝时期人口的快速增长。玉米、甘薯和马铃薯属于美洲高产农作物,比我国传统的农作物产量高很多。它们的引种和推广,提高了粮食产量,有利于缓解人口增长压力,促进了清朝人口的增长。C项正确;太菜了措施不能消除社会贫富差距,排除A项;材料内容没有体现改善民族间的隔阂,排除B项;开垦大面积耕地客观上不利于促进生态环境恢复,排除D项。故选C项。

16.(1)唐朝贞观年间,粮食连年丰收,牛马成群,遍布四野,农业生产得到恢复和发展, 经济繁荣,社会秩序安定;“贞观之治”。

(2)我国经济重心逐渐从黄河流域转移到长江流域,在南宋时完成南移。

(3)元朝疆域辽阔,经济繁荣,交通发达。

(4)耕地面积扩大;农作物品种改良;种植技术提高;政府重视。

【详解】

(1)根据所学和材料一“频至丰稔,米斗四五钱, 马牛布野,外户动辄数月不闭。至(贞观)十五年,米每斗值二钱”可知,这体现的是,唐朝贞观年间,粮食连年丰收,牛马成群,遍布四野,农业生产得到恢复和发展, 经济繁荣,社会秩序安定;这就是“贞观之治”。

(2)根据所学和材料二表格可知,这体现出,我国经济重心逐渐从黄河流域转移到长江流域,在南宋时完成南移。

(3)根据所学和材料三“疆域之袤,海漕之富,兵力物力之雄廓,过于汉唐”可知,这说明,元朝疆域辽阔,经济繁荣,交通发达。

(4)根据所学可知,清朝农业生产获得较大发展的原因是,耕地面积扩大,农作物品种改良,种植技术提高,政府重视。

17.(1)水利工程:京杭大运河;

作用:沟通了南北河运路线,为沿线城市带来了运输便利。

(2)观点:以民为本;

措施:节俭生活、轻徭薄赋,选用廉洁的官员,促用法律治理国家。

(3)表现:宋朝打破了坊市的界限和时间限制,商业活动更加自由。

(4)政策:开垦荒地;

作用:增加了清朝的粮食产量,使农业生产很快得到恢复。

(5)自然因素包括:土地资源、水资源、气候资源等;

社会因素包括:富足的劳动力、生产技术的革新、国家的政策。

【详解】

(1)水利工程:根据材料信息“炀帝大业元年,发河南诸郡男女百余万开通济渠,自西苑引谷,洛水达于河,又引河通于淮海,自是天下利于转输”可知,隋炀帝时期修筑大运河,这反映的是的京杭大运河的开通;

作用:结合材料信息“自西苑引谷,洛水达于河,又引河通于淮海,自是天下利于转输。四年,又发河北放诸郡百余万众开永济渠,引沁水南这河,北通涿郡”,大运河沟通了南北河运路线,为沿线城市带来了运输便利,促进了农业发展、商业繁荣。

(2)观点:结合材料信息“为君之道,必须先存百姓,若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,饱腹而身毙”可知,为君之道、应该重视百姓,这反映了以民为本的观点;

措施:结合材料信息“朕当去奢省费,轻徭薄赋,选用廉吏,使民衣食有余,则自不为盗,按用重法邪”,为了存百姓,促进生产发展,皇帝要节俭生活、轻徭薄赋、减轻农民负担,选用廉洁的官员,促进百姓生活富裕,用法律治理国家,治理社会秩序。

(3)表现:结合材料信息“(北宋东京)城里没有坊市的区分,随处可以开设商店,小商贩也不限在特定市区之内,城乡内外均可沿门叫卖”,这说明宋朝打破了坊市的界限,空间上没有了限制,商业活动空间较为自由;结合材料信息“商业活动也没有时间的限制,白天黑夜均可交易,三鼓以后还可夜市,通晓不绝”,这说明宋朝时商业活动打破了时间限制。

(4)政策:根据材料信息“顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒,使农业生产很快得到恢复”,这反映的政策是开垦荒地;

作用:垦荒使得大量荒地得以利用,进一步增加了清朝的粮食产量,使农业生产很快得到恢复,为清朝前期的兴盛奠定了基础。

(5)因素:促进经济发展的因素,归纳起来主要有自然和社会两个方面,自然方面的因素包括:土地资源、水资源、气候资源等;社会方面的因素包括:富足的劳动力、生产技术的革新、国家的政策。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源