曹刿论战

图片预览

文档简介

曹刿论战

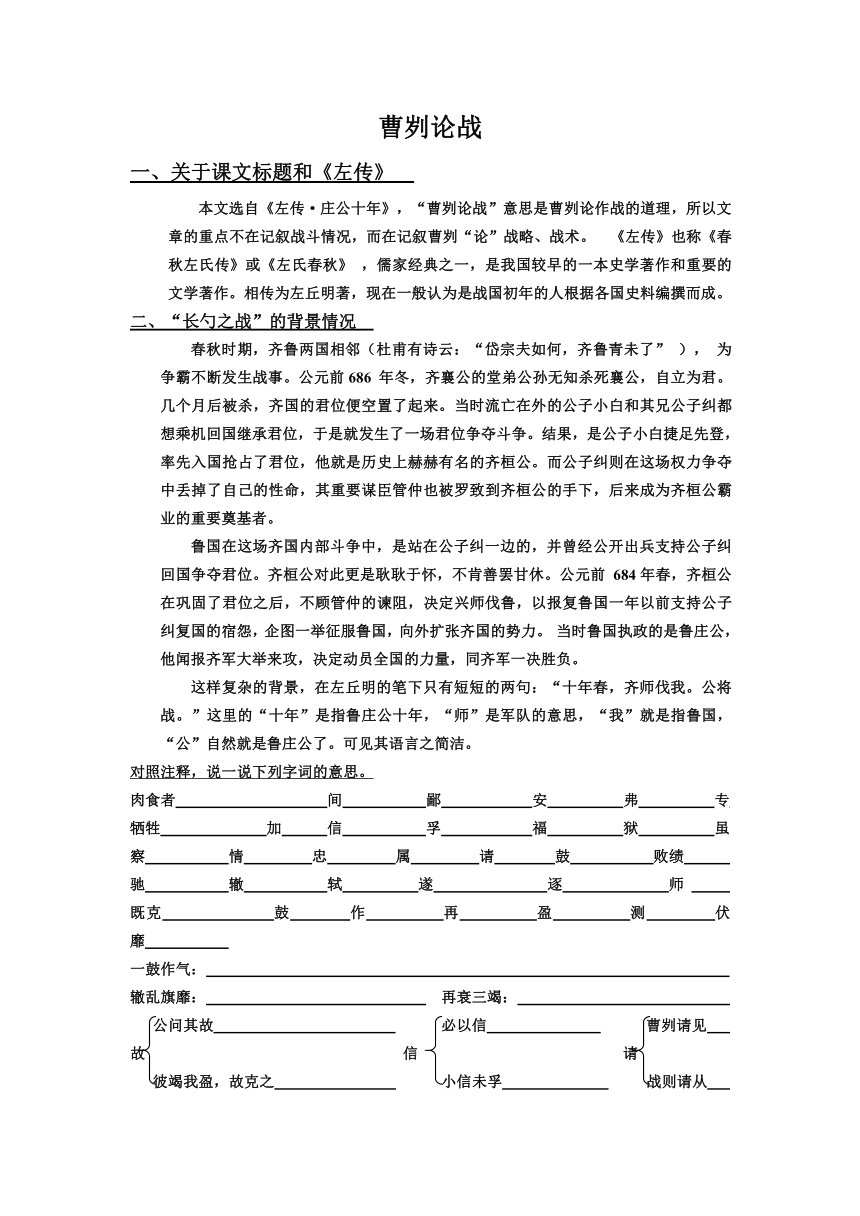

一、关于课文标题和《左传》

本文选自《左传·庄公十年》,“曹刿论战”意思是曹刿论作战的道理,所以文章的重点不在记叙战斗情况,而在记叙曹刿“论”战略、战术。 《左传》也称《春秋左氏传》或《左氏春秋》 ,儒家经典之一,是我国较早的一本史学著作和重要的文学著作。相传为左丘明著,现在一般认为是战国初年的人根据各国史料编撰而成。

二、“长勺之战”的背景情况

春秋时期,齐鲁两国相邻(杜甫有诗云:“岱宗夫如何,齐鲁青未了” ), 为争霸不断发生战事。公元前686 年冬,齐襄公的堂弟公孙无知杀死襄公,自立为君。几个月后被杀,齐国的君位便空置了起来。当时流亡在外的公子小白和其兄公子纠都想乘机回国继承君位,于是就发生了一场君位争夺斗争。结果,是公子小白捷足先登,率先入国抢占了君位,他就是历史上赫赫有名的齐桓公。而公子纠则在这场权力争夺中丢掉了自己的性命,其重要谋臣管仲也被罗致到齐桓公的手下,后来成为齐桓公霸业的重要奠基者。

鲁国在这场齐国内部斗争中,是站在公子纠一边的,并曾经公开出兵支持公子纠回国争夺君位。齐桓公对此更是耿耿于怀,不肯善罢甘休。公元前 684年春,齐桓公在巩固了君位之后,不顾管仲的谏阻,决定兴师伐鲁,以报复鲁国一年以前支持公子纠复国的宿怨,企图一举征服鲁国,向外扩张齐国的势力。 当时鲁国执政的是鲁庄公,他闻报齐军大举来攻,决定动员全国的力量,同齐军一决胜负。

这样复杂的背景,在左丘明的笔下只有短短的两句:“十年春,齐师伐我。公将战。”这里的“十年”是指鲁庄公十年,“师”是军队的意思,“我”就是指鲁国,“公”自然就是鲁庄公了。可见其语言之简洁。

对照注释,说一说下列字词的意思。

肉食者 间 鄙 安 弗 专

牺牲 加 信 孚 福 狱 虽

察 情 忠 属 请 鼓 败绩

驰 辙 轼 遂 逐 师

既克 鼓 作 再 盈 测 伏 靡

一鼓作气:

辙乱旗靡: 再衰三竭:

公问其故 必以信 曹刿请见

故 信 请

彼竭我盈,故克之 小信未孚 战则请从

何以战 民弗从也 肉食者谋之 小大之狱

以 必以分人 从 之 公与之乘

必以信 战则请从 故克之 公将鼓之

词类活用

神弗福也 公将鼓之

课文理解。 全文文眼:

1、 故事发生的背景:齐师伐我,公将战。

2、 表明人民对这场战争态度的句子:肉食者谋之,又何间焉。

曹刿请见的原因:⑴ 肉食者鄙,未能远谋。(主要原因)

⑵十年春,齐师伐我。公将战。

4、表明政治上取信于民 的句子:小大之狱,虽不能察,必以情。

5、文中“忠之属也”具体指的是:小大之狱,虽不能察,必以情。

6、“可以一战”的条件是:小大之狱,虽不能察,必以情。

“肉食者鄙,未能远谋”在文中的作用:表现了曹刿的深谋远虑和敢于负责的态度,同时为下文写庄公作下铺垫。

第一段中表现了曹刿哪两个观点?⑴肉食者鄙,未能远谋。

⑵政治上取信于民是作战的先决条件。

7、有利于反攻的时机:“彼竭我盈”之时。

8、有利于追击的时机:“辙乱旗靡”之时。

9、“辙乱旗靡”是怎样发现的:下视其辙,登轼而望之。

10、对士兵的士气作出精辟分析的句子:一鼓作气,再而衰,三而竭。

11、“下视其辙,登轼而望之”的原因:夫大国,难测也,惧有伏焉。

第三段表现了曹刿哪方面的才能?⑴作战要善于把握战机。

⑵注意详察敌情的观点。

12.本文人物谁为主,谁为宾,采用了何种写法?人物性格特征是什么?

曹刿为主,鲁庄公为宾,采用了对比的写法。

曹刿→胸有成竹、从容不迫、深谋远虑 鲁庄公→急躁、冒进、目光短浅

13. 本文阐述了怎样的战略战术原则?主要的原则是什么?

政治上取信于民,军事上后发制人。主要的是政治上取信于民。

翻译下列句子。

肉食者谋之,又何间焉?

肉食者鄙,未能远谋。

何以战? 战则请从。

衣食所安,弗敢专也,必以分人。

小惠未遍,民弗从也。

牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。

小信未孚,神弗福也。

小大之狱,虽不能察,必以情。

忠之属也。可以一战。

一鼓作气,再而衰,三而竭。

彼竭我盈,故克之。

夫大国,难测也,惧有伏焉。

吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。

一、关于课文标题和《左传》

本文选自《左传·庄公十年》,“曹刿论战”意思是曹刿论作战的道理,所以文章的重点不在记叙战斗情况,而在记叙曹刿“论”战略、战术。 《左传》也称《春秋左氏传》或《左氏春秋》 ,儒家经典之一,是我国较早的一本史学著作和重要的文学著作。相传为左丘明著,现在一般认为是战国初年的人根据各国史料编撰而成。

二、“长勺之战”的背景情况

春秋时期,齐鲁两国相邻(杜甫有诗云:“岱宗夫如何,齐鲁青未了” ), 为争霸不断发生战事。公元前686 年冬,齐襄公的堂弟公孙无知杀死襄公,自立为君。几个月后被杀,齐国的君位便空置了起来。当时流亡在外的公子小白和其兄公子纠都想乘机回国继承君位,于是就发生了一场君位争夺斗争。结果,是公子小白捷足先登,率先入国抢占了君位,他就是历史上赫赫有名的齐桓公。而公子纠则在这场权力争夺中丢掉了自己的性命,其重要谋臣管仲也被罗致到齐桓公的手下,后来成为齐桓公霸业的重要奠基者。

鲁国在这场齐国内部斗争中,是站在公子纠一边的,并曾经公开出兵支持公子纠回国争夺君位。齐桓公对此更是耿耿于怀,不肯善罢甘休。公元前 684年春,齐桓公在巩固了君位之后,不顾管仲的谏阻,决定兴师伐鲁,以报复鲁国一年以前支持公子纠复国的宿怨,企图一举征服鲁国,向外扩张齐国的势力。 当时鲁国执政的是鲁庄公,他闻报齐军大举来攻,决定动员全国的力量,同齐军一决胜负。

这样复杂的背景,在左丘明的笔下只有短短的两句:“十年春,齐师伐我。公将战。”这里的“十年”是指鲁庄公十年,“师”是军队的意思,“我”就是指鲁国,“公”自然就是鲁庄公了。可见其语言之简洁。

对照注释,说一说下列字词的意思。

肉食者 间 鄙 安 弗 专

牺牲 加 信 孚 福 狱 虽

察 情 忠 属 请 鼓 败绩

驰 辙 轼 遂 逐 师

既克 鼓 作 再 盈 测 伏 靡

一鼓作气:

辙乱旗靡: 再衰三竭:

公问其故 必以信 曹刿请见

故 信 请

彼竭我盈,故克之 小信未孚 战则请从

何以战 民弗从也 肉食者谋之 小大之狱

以 必以分人 从 之 公与之乘

必以信 战则请从 故克之 公将鼓之

词类活用

神弗福也 公将鼓之

课文理解。 全文文眼:

1、 故事发生的背景:齐师伐我,公将战。

2、 表明人民对这场战争态度的句子:肉食者谋之,又何间焉。

曹刿请见的原因:⑴ 肉食者鄙,未能远谋。(主要原因)

⑵十年春,齐师伐我。公将战。

4、表明政治上取信于民 的句子:小大之狱,虽不能察,必以情。

5、文中“忠之属也”具体指的是:小大之狱,虽不能察,必以情。

6、“可以一战”的条件是:小大之狱,虽不能察,必以情。

“肉食者鄙,未能远谋”在文中的作用:表现了曹刿的深谋远虑和敢于负责的态度,同时为下文写庄公作下铺垫。

第一段中表现了曹刿哪两个观点?⑴肉食者鄙,未能远谋。

⑵政治上取信于民是作战的先决条件。

7、有利于反攻的时机:“彼竭我盈”之时。

8、有利于追击的时机:“辙乱旗靡”之时。

9、“辙乱旗靡”是怎样发现的:下视其辙,登轼而望之。

10、对士兵的士气作出精辟分析的句子:一鼓作气,再而衰,三而竭。

11、“下视其辙,登轼而望之”的原因:夫大国,难测也,惧有伏焉。

第三段表现了曹刿哪方面的才能?⑴作战要善于把握战机。

⑵注意详察敌情的观点。

12.本文人物谁为主,谁为宾,采用了何种写法?人物性格特征是什么?

曹刿为主,鲁庄公为宾,采用了对比的写法。

曹刿→胸有成竹、从容不迫、深谋远虑 鲁庄公→急躁、冒进、目光短浅

13. 本文阐述了怎样的战略战术原则?主要的原则是什么?

政治上取信于民,军事上后发制人。主要的是政治上取信于民。

翻译下列句子。

肉食者谋之,又何间焉?

肉食者鄙,未能远谋。

何以战? 战则请从。

衣食所安,弗敢专也,必以分人。

小惠未遍,民弗从也。

牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。

小信未孚,神弗福也。

小大之狱,虽不能察,必以情。

忠之属也。可以一战。

一鼓作气,再而衰,三而竭。

彼竭我盈,故克之。

夫大国,难测也,惧有伏焉。

吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 巴东三峡

- 2 周庄水韵

- 3 *青海湖,梦幻般的湖

- 4 *走进纽约

- 第二单元

- 5 北京喜获2008年奥运会主办权

- 6 别了,“不列颠尼亚”

- 7 *生命之舟

- 8 杂交水稻之父--袁隆平

- 第三单元

- 9 纪念白求恩

- 10 *谈语言

- 11 最苦与最乐

- 12 *懒惰的智慧

- 第四单元

- 13 鲁提辖拳打镇关西

- 14 范进中举

- 15 *选举风波

- 16 *山米与白鹤

- 第五单元

- 17 花儿为什么这样红

- 18 雨林的毁灭--世界性灾难

- 19 海洋是未来的粮仓

- 20 世纪之交的科学随想

- 第六单元

- 21 小石潭记

- 22 答谢中书书

- 23 记承天寺夜游

- 24 *满井游记

- 25 诗词五首

- 第七单元

- 26 古文二则

- 27 曹刿论战

- 28 *干将莫邪

- 29 *劳山道士

- 30 诗词五首