人教部编版高中语文选择性必修中册11.1《过秦论》课件(45张PPT )

文档属性

| 名称 | 人教部编版高中语文选择性必修中册11.1《过秦论》课件(45张PPT ) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 13.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-04-17 08:38:30 | ||

图片预览

文档简介

(共45张PPT)

贾 谊

贾谊:西汉杰出的政论家、文学家,最早的汉赋作家之一。

学识渊博,年青时就负有才名,年仅二十岁,就被召为博士。后因提议改革政治,遭权贵嫉妒、毁谤,贬为长沙王太傅,人称贾长沙、贾太傅。贬谪后,虽身居闲职,不被重用,仍心系朝事。后为梁王太傅。梁王落马而死,贾谊以为是自己失职,哭泣岁余,抑郁而终,年仅33岁。一颗璀璨夺目的巨星从此长逝历史天空。

他的为人,很为司马迁推崇,司马迁把他和不同时代的屈原相提并论,撰写了《屈原贾生列传》。

作者简介

所著政论《陈政事疏》(又名《治安策》)以及《过秦论》都写得意气风发、雄辩有力,鲁迅称之为“西汉鸿文”,有赋七篇,以《吊屈原赋》最有名,政论集《新书》十卷,其中著名的政论文有:《过秦论》、《陈政事疏》、《论积贮疏》。

写作背景

贾谊生活在西汉初年,此前历春秋战国、七雄争霸而秦统一天下到楚汉相争,汉朝建立,五百年战乱破坏,因而西汉初期,社会经济凋敝,人口减少。为此,贾谊极力主张施行“仁政”以“安民”,民安方得维持汉王朝统治。

写作背景

贾谊的《过秦论》正是针对这种现实而写。他希望汉统治者能吸取秦灭亡的教训,推行“仁政”以求经济发展,社会安定。即所谓“前事不忘后事之师”也。

“过”,名词(过失、过错)作动词(指出……过失、过错);“过秦”,即“言秦之过”,指出秦亡国的过失。

论,一种文体,古文中的所谓“论”,是论断事理,它包括论政,论史等文字。

《过秦论》全文分为上、中、下三篇,课文是上篇,中篇和下篇分论秦二世、秦三世的过失。

解 题

《过秦论》分上、中、下三篇。本篇课文是上篇,着重叙述秦王朝的兴亡过程,揭露秦始皇的暴虐无道,最后指出,“仁义不施而攻守之势异也”是秦王朝迅速灭亡的原因。这是从史实中提炼观点。这个观点也贯穿在其余两篇之中。

作者总结秦王朝覆灭的历史教训,意在借古讽今,即从反面说明“牧民之道,务在安之而已”,而“安之”之策莫大于施行仁义,目的是劝汉文帝对人民实行宽松的政策。

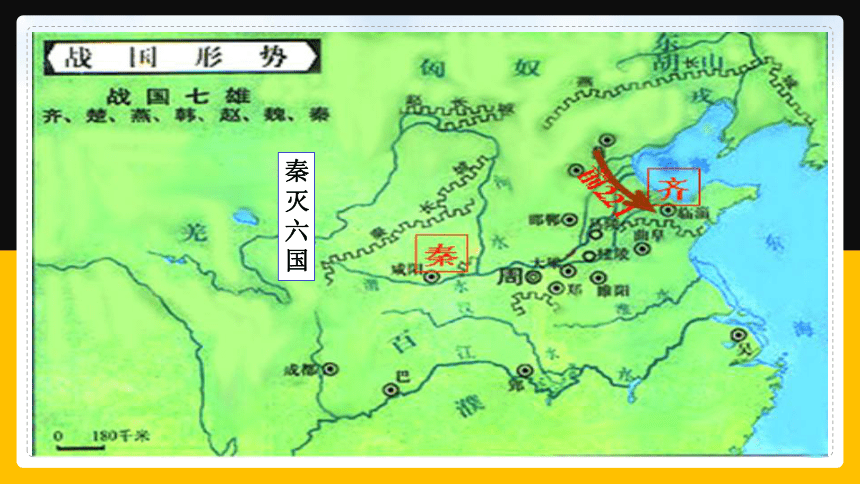

战国时代,随着宗法制度的解体,各国竞相改革。秦国的商鞅变法最为彻底,功效卓著,秦国空前强大起来,于是以秦统一为主线的多年的兼并战争开始了。如齐魏马陵之战、秦赵长平之战等,连年征战给人民带来了极大的灾难。最后秦终于兼并了六国。

课文时代背景介绍1

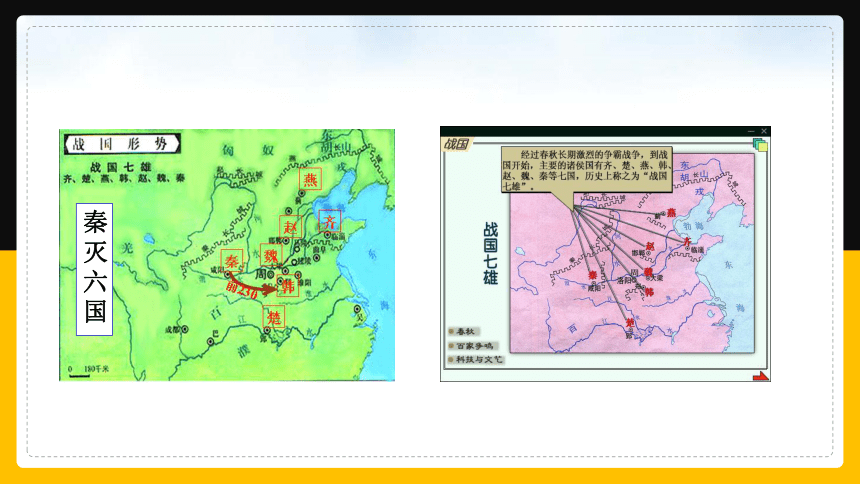

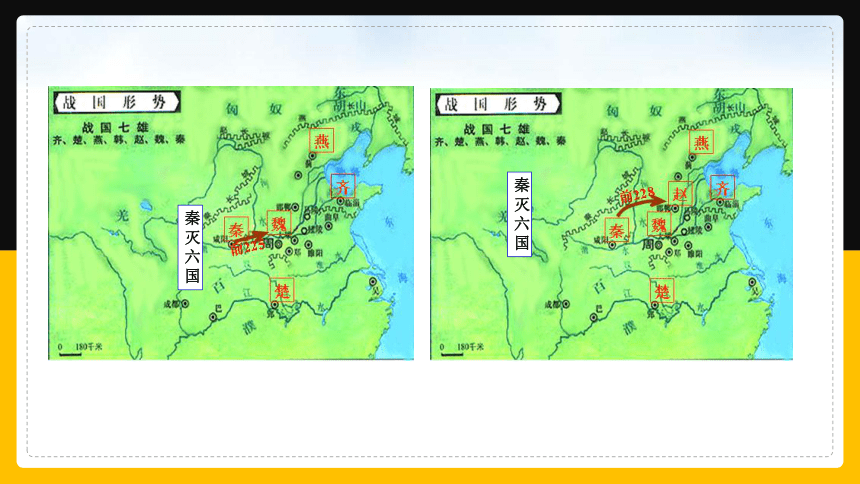

秦灭六国

秦灭六国

秦灭六国

秦灭六国

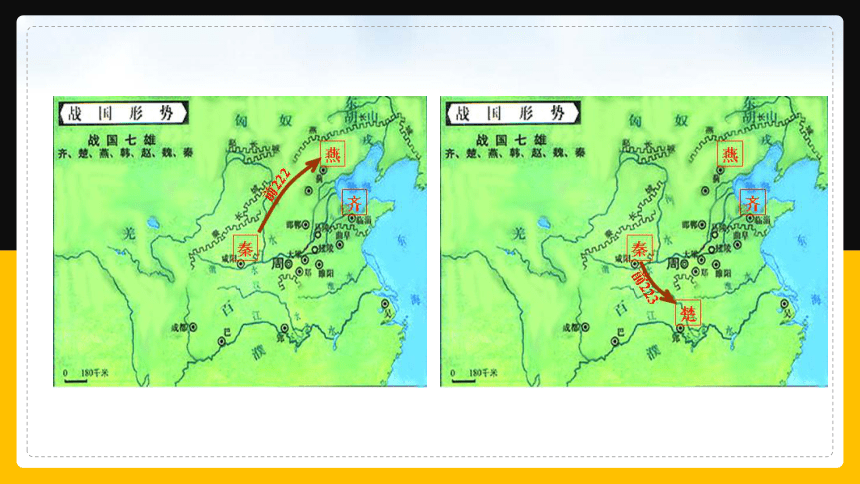

秦朝疆域四至的简图示意图

秦统一天下之后,对百姓横征暴敛,滥施严刑苛法;对异族大肆兴伐。它的暴政给人民带来了极大的灾难,民怨沸腾,终于在秦二世元年爆发了陈胜吴广起义。随着人民起义的风起云涌,中国历史上第一个统一王朝也是历时最短(16年)的王朝很快结束了。

课文时代背景介绍2

秦王嬴政创立了我国第一个封建王朝,在历史上留下了浓墨重彩的一笔。

这个盛极一时的王朝,最终在农民起义的火光中灰飞烟灭了。

秦始皇的万世帝业梦也同兵马俑一样成了他的陪葬品。

论:古代一种论断事理的文体,包括论政,论史。

史论:以古为鉴,可以知兴亡。

赋:表现手法与文体

“赋者,敷陈其事而直言之也。”

基本特征:铺排、渲染、文采、韵节、气势。《阿房宫赋》

“史论”与“赋”体:

学习第一段

概括第一段主要内容

秦王朝势力的崛起,突出秦国地利(据殽函之固、拥雍州之地)、人和(君臣固守以窥周室)、政通(内立法度,务耕织,修守战之具)等的优势。

席、包、囊:名词做状语

务:大力提倡

连衡:连横

斗:使……斗,使动用法

拱手:形容毫不费力

写秦孝公的功业。秦的地理优势——孝公

的政治雄心——基本国策——取得的成果

重点词句

崛起

地理

据……固;拥……地;君臣固守

席卷;包举;囊括;并吞

政策

内……;外……

成功

拱手而取

雄心

意在突出秦孝公吞并六国、独占天下的勃勃雄心以及秦对诸侯各国虎视耽耽的情态、咄咄逼人的气势。同时也为后文写孝公之后的历代秦君的赫赫功业张本,为后文写秦一统天下之后的顷刻覆亡形成对比并作了铺垫。总之,根据表达的需要,这里的繁笔增加了气势;同义短语的叠用,又使叙述生动形象。

第一段回顾

学习第二段

发 展

秦:南取、西举、东割、北收——宰割、分裂

诸侯:才多、地广、师众、惨败——请服,请朝

第二段,写合纵形成及瓦解,更写秦孝公以后到秦始皇以前,秦国乘胜追击,进一步扩展势力的情况。

反衬

学习第三段

极盛

前期:奋余烈,履至尊,取百越,却匈奴

后期:焚百家,杀豪杰,弱人民,严控制

设想:据高城;临深渊;守要害;传万世

第三段,写秦始皇统一天下,阐明秦的强盛达到极点,秦的骄横暴虐也达到极点。

第3自然段讲了秦始皇“攻”天下的业绩和“守”天下的措施。试指出文中哪些文字是写其“攻”的,哪些是写其“守”的?

“士不敢弯弓以报怨”句之后为“守”,“报怨”句和其前为“攻”。“南取百越” “北却匈奴”仍属其“并吞八荒”之举。

第3自然段在写秦由“攻”转为“守”时从哪些方面写了其“守”的措施,为什么要写这些?

从政治、军事、文化、刑法、地理等方面写其以暴政来作为“守”的措施。写这些是为突出中心论点服务的。

学习第四段

灭亡

始皇:

陈涉:

出身氓隶之人

才能不及中人

兵力数百疲敝

武器斩木为兵

结果:

余威震于殊俗

天下响应,并起亡秦

学习第五段

分析

秦

陈涉

秦朝

功业相反

国力,天下非小弱

地利,崤函自若也

地位非尊,武器非銛

兵力非亢,战术非及

秦国

致万乘势,百又余年

六合为家,崤函为宫

一夫作难,而七庙隳

身死人手,为天下笑

成败异变

仁义不施而攻守之势异也

本文是一篇议论文,为什么却以大部分篇幅来叙事呢?

思考?

本文以大部分篇幅铺张宣扬秦的兴盛史,再以秦的速亡史与之比较照应运用了先扬后抑、扬中有抑的手法,处处予以衬托、对比,得出“仁义不施,而攻守之势异也”的结论,说明秦朝灭亡的重要原因是不施仁政施暴政,劝戒后来的统治者只有施仁义,行仁政,才能长治久安;同时这也体现了贾谊辞赋家的政论特色,用夸张的手法叙事状物,达到文势滔滔,波澜层迭的艺术效果。

1.理清全文思路:

①秦创业(雄心勃勃)

②秦日盛(所向披靡)

③秦统一(势如破竹)

④秦灭亡(一败涂地)

论点:秦教训(不施仁政)

(叙事)

(议论)

论据

不施仁义

陈涉 < 九国 < 秦国 < 秦朝

“一夫作难”

“七庙隳”

(最弱)

(最强)

层层对比揭秦过

《过秦论》

内容结构

一、兴亡过程 (1-4)

二、分析原因(6)

兴

亡

崛起(1)

发展(2、3)

极盛(4)

(5)

1.九国联盟与秦国实力的对比;

2.九国会盟之时与惨败之后两种情况的对比

3.陈涉与九国的对比;

4.陈涉与秦国的对比;

5.秦国前后兴亡的对比。

多次运用对比的手法:

数百

陈 涉

秦始皇

军队数量

军队素质

武器状况

地理条件

瓮牖绳枢之子,迁徙之徒

“至尊”

行伍之间

王侯之家

万乘

良将、信臣精卒

疲弊之卒

斩木为兵

“劲弩”“利兵

阡陌之中

据亿丈之城

对比

地位

出身

明确:人心向背对治国的重要性

秦的过失给我们的启示:

自由朗读

体会文章的语言特色

善于叙事: 精于论断、同义叠句 :气势酣畅

对偶排比: 气氛热烈、渲染夸张 :气魄恢宏

反复比照: 导出题旨

艺术特色

写作特点

作者对史实进行对比、评论,从中引出教益,以匡时政之弊,借古讽今,极具说服力。

以史实为论据,用观点统率材料,借古讽今。

文章运用了反复对比的论证手法。

写作特点

作者用全篇对比到底的手法写出了他的结论,对比在四个方面展开:秦国本身先强后弱,先盛后衰,先兴旺后灭亡的对比;秦与六国的对比;秦与陈涉的对比;陈涉与六国的对比。几种对比交织在一起,使主客观形势的不同,强弱盛衰难易的不同,都得到充分显现。

课文的第5段集中运用了对比论述,应该注意的是必须把这种对比放到历史发展的

进程中来看

贾 谊

贾谊:西汉杰出的政论家、文学家,最早的汉赋作家之一。

学识渊博,年青时就负有才名,年仅二十岁,就被召为博士。后因提议改革政治,遭权贵嫉妒、毁谤,贬为长沙王太傅,人称贾长沙、贾太傅。贬谪后,虽身居闲职,不被重用,仍心系朝事。后为梁王太傅。梁王落马而死,贾谊以为是自己失职,哭泣岁余,抑郁而终,年仅33岁。一颗璀璨夺目的巨星从此长逝历史天空。

他的为人,很为司马迁推崇,司马迁把他和不同时代的屈原相提并论,撰写了《屈原贾生列传》。

作者简介

所著政论《陈政事疏》(又名《治安策》)以及《过秦论》都写得意气风发、雄辩有力,鲁迅称之为“西汉鸿文”,有赋七篇,以《吊屈原赋》最有名,政论集《新书》十卷,其中著名的政论文有:《过秦论》、《陈政事疏》、《论积贮疏》。

写作背景

贾谊生活在西汉初年,此前历春秋战国、七雄争霸而秦统一天下到楚汉相争,汉朝建立,五百年战乱破坏,因而西汉初期,社会经济凋敝,人口减少。为此,贾谊极力主张施行“仁政”以“安民”,民安方得维持汉王朝统治。

写作背景

贾谊的《过秦论》正是针对这种现实而写。他希望汉统治者能吸取秦灭亡的教训,推行“仁政”以求经济发展,社会安定。即所谓“前事不忘后事之师”也。

“过”,名词(过失、过错)作动词(指出……过失、过错);“过秦”,即“言秦之过”,指出秦亡国的过失。

论,一种文体,古文中的所谓“论”,是论断事理,它包括论政,论史等文字。

《过秦论》全文分为上、中、下三篇,课文是上篇,中篇和下篇分论秦二世、秦三世的过失。

解 题

《过秦论》分上、中、下三篇。本篇课文是上篇,着重叙述秦王朝的兴亡过程,揭露秦始皇的暴虐无道,最后指出,“仁义不施而攻守之势异也”是秦王朝迅速灭亡的原因。这是从史实中提炼观点。这个观点也贯穿在其余两篇之中。

作者总结秦王朝覆灭的历史教训,意在借古讽今,即从反面说明“牧民之道,务在安之而已”,而“安之”之策莫大于施行仁义,目的是劝汉文帝对人民实行宽松的政策。

战国时代,随着宗法制度的解体,各国竞相改革。秦国的商鞅变法最为彻底,功效卓著,秦国空前强大起来,于是以秦统一为主线的多年的兼并战争开始了。如齐魏马陵之战、秦赵长平之战等,连年征战给人民带来了极大的灾难。最后秦终于兼并了六国。

课文时代背景介绍1

秦灭六国

秦灭六国

秦灭六国

秦灭六国

秦朝疆域四至的简图示意图

秦统一天下之后,对百姓横征暴敛,滥施严刑苛法;对异族大肆兴伐。它的暴政给人民带来了极大的灾难,民怨沸腾,终于在秦二世元年爆发了陈胜吴广起义。随着人民起义的风起云涌,中国历史上第一个统一王朝也是历时最短(16年)的王朝很快结束了。

课文时代背景介绍2

秦王嬴政创立了我国第一个封建王朝,在历史上留下了浓墨重彩的一笔。

这个盛极一时的王朝,最终在农民起义的火光中灰飞烟灭了。

秦始皇的万世帝业梦也同兵马俑一样成了他的陪葬品。

论:古代一种论断事理的文体,包括论政,论史。

史论:以古为鉴,可以知兴亡。

赋:表现手法与文体

“赋者,敷陈其事而直言之也。”

基本特征:铺排、渲染、文采、韵节、气势。《阿房宫赋》

“史论”与“赋”体:

学习第一段

概括第一段主要内容

秦王朝势力的崛起,突出秦国地利(据殽函之固、拥雍州之地)、人和(君臣固守以窥周室)、政通(内立法度,务耕织,修守战之具)等的优势。

席、包、囊:名词做状语

务:大力提倡

连衡:连横

斗:使……斗,使动用法

拱手:形容毫不费力

写秦孝公的功业。秦的地理优势——孝公

的政治雄心——基本国策——取得的成果

重点词句

崛起

地理

据……固;拥……地;君臣固守

席卷;包举;囊括;并吞

政策

内……;外……

成功

拱手而取

雄心

意在突出秦孝公吞并六国、独占天下的勃勃雄心以及秦对诸侯各国虎视耽耽的情态、咄咄逼人的气势。同时也为后文写孝公之后的历代秦君的赫赫功业张本,为后文写秦一统天下之后的顷刻覆亡形成对比并作了铺垫。总之,根据表达的需要,这里的繁笔增加了气势;同义短语的叠用,又使叙述生动形象。

第一段回顾

学习第二段

发 展

秦:南取、西举、东割、北收——宰割、分裂

诸侯:才多、地广、师众、惨败——请服,请朝

第二段,写合纵形成及瓦解,更写秦孝公以后到秦始皇以前,秦国乘胜追击,进一步扩展势力的情况。

反衬

学习第三段

极盛

前期:奋余烈,履至尊,取百越,却匈奴

后期:焚百家,杀豪杰,弱人民,严控制

设想:据高城;临深渊;守要害;传万世

第三段,写秦始皇统一天下,阐明秦的强盛达到极点,秦的骄横暴虐也达到极点。

第3自然段讲了秦始皇“攻”天下的业绩和“守”天下的措施。试指出文中哪些文字是写其“攻”的,哪些是写其“守”的?

“士不敢弯弓以报怨”句之后为“守”,“报怨”句和其前为“攻”。“南取百越” “北却匈奴”仍属其“并吞八荒”之举。

第3自然段在写秦由“攻”转为“守”时从哪些方面写了其“守”的措施,为什么要写这些?

从政治、军事、文化、刑法、地理等方面写其以暴政来作为“守”的措施。写这些是为突出中心论点服务的。

学习第四段

灭亡

始皇:

陈涉:

出身氓隶之人

才能不及中人

兵力数百疲敝

武器斩木为兵

结果:

余威震于殊俗

天下响应,并起亡秦

学习第五段

分析

秦

陈涉

秦朝

功业相反

国力,天下非小弱

地利,崤函自若也

地位非尊,武器非銛

兵力非亢,战术非及

秦国

致万乘势,百又余年

六合为家,崤函为宫

一夫作难,而七庙隳

身死人手,为天下笑

成败异变

仁义不施而攻守之势异也

本文是一篇议论文,为什么却以大部分篇幅来叙事呢?

思考?

本文以大部分篇幅铺张宣扬秦的兴盛史,再以秦的速亡史与之比较照应运用了先扬后抑、扬中有抑的手法,处处予以衬托、对比,得出“仁义不施,而攻守之势异也”的结论,说明秦朝灭亡的重要原因是不施仁政施暴政,劝戒后来的统治者只有施仁义,行仁政,才能长治久安;同时这也体现了贾谊辞赋家的政论特色,用夸张的手法叙事状物,达到文势滔滔,波澜层迭的艺术效果。

1.理清全文思路:

①秦创业(雄心勃勃)

②秦日盛(所向披靡)

③秦统一(势如破竹)

④秦灭亡(一败涂地)

论点:秦教训(不施仁政)

(叙事)

(议论)

论据

不施仁义

陈涉 < 九国 < 秦国 < 秦朝

“一夫作难”

“七庙隳”

(最弱)

(最强)

层层对比揭秦过

《过秦论》

内容结构

一、兴亡过程 (1-4)

二、分析原因(6)

兴

亡

崛起(1)

发展(2、3)

极盛(4)

(5)

1.九国联盟与秦国实力的对比;

2.九国会盟之时与惨败之后两种情况的对比

3.陈涉与九国的对比;

4.陈涉与秦国的对比;

5.秦国前后兴亡的对比。

多次运用对比的手法:

数百

陈 涉

秦始皇

军队数量

军队素质

武器状况

地理条件

瓮牖绳枢之子,迁徙之徒

“至尊”

行伍之间

王侯之家

万乘

良将、信臣精卒

疲弊之卒

斩木为兵

“劲弩”“利兵

阡陌之中

据亿丈之城

对比

地位

出身

明确:人心向背对治国的重要性

秦的过失给我们的启示:

自由朗读

体会文章的语言特色

善于叙事: 精于论断、同义叠句 :气势酣畅

对偶排比: 气氛热烈、渲染夸张 :气魄恢宏

反复比照: 导出题旨

艺术特色

写作特点

作者对史实进行对比、评论,从中引出教益,以匡时政之弊,借古讽今,极具说服力。

以史实为论据,用观点统率材料,借古讽今。

文章运用了反复对比的论证手法。

写作特点

作者用全篇对比到底的手法写出了他的结论,对比在四个方面展开:秦国本身先强后弱,先盛后衰,先兴旺后灭亡的对比;秦与六国的对比;秦与陈涉的对比;陈涉与六国的对比。几种对比交织在一起,使主客观形势的不同,强弱盛衰难易的不同,都得到充分显现。

课文的第5段集中运用了对比论述,应该注意的是必须把这种对比放到历史发展的

进程中来看