2021-2022学年统编版高中语文必修下册9.《说“木叶”》课件(24张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文必修下册9.《说“木叶”》课件(24张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-04-17 15:15:20 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

不见乡书传雁足,惟见新月吐蛾眉。——王维

春江潮水连海平,海上明月共潮生。——张若虚

春秋满四泽,夏云多奇峰,秋月扬明辉,冬岭秀孤松。——陶渊明

大漠沙如雪,燕山月似钩。——李贺

当时明月在,曾照彩云归。——晏几道

洞庭秋月生湖心,层波万倾如熔金。——刘禹锡

共看明月应垂泪,一夜乡心五处同。——白居易

江畔何人初见月 江月何年初照人 人生代代无穷已,江月年年只相似。——张若虚

辽海吞边月,长城锁乱山。——萧诗

露从今夜白,月是故乡明。——杜甫

梅花雪,梨花月,总相思。自是春来不觉去偏知。——张惠言

望月怀远,或思念亲人,或孤寂难返,或落寞惆怅,暗含有月圆人不圆的愁绪。由此可知,在我们古典诗歌长期的发展过程中,不少像月这样的意象,由于表达的感情和使用范围的稳定,形成了固定的审美习惯,是人们往往用它们表现相似或相通的感情,学过“木叶”,相信大家更会了解这个道理。

林庚

说“木叶”

1.了解中国古典诗歌语言富于暗示性的特质,进而提高鉴赏古典诗歌的能力。

2.了解中国古典诗歌意象的相对稳定性特点,提高对古典诗歌的理解力和领悟力。

教学目标

1.给下列生字注音。

恽( ) 灼灼( ) 寒砧( ) 窸窣( ) 筌( ) 冉冉( ) 翩翩( ) 征戍( )

yùn zhuó zhēn xī sū quán rǎn piān shù

2.辨析近义词,选择最恰当的填空。

(1)钟爱 喜爱

①陈赓大将军当年对孩子要求很严格,就连他最______的女儿穿的都是带补丁的衣服。

②这时候的小鱼是最相开心的,它们互追逐着,不时在水草中玩起捉迷藏的游戏,就像一个个调皮的孩子,真是惹人______。

①钟爱 ②喜爱

钟爱:特别爱(子女或其他晚辈中的某一人)。爱的程度较深,书面色彩更浓一些。

喜爱:对人或事物有好感或感兴趣。爱的程度较浅,口语色彩更浓一些。

一、知识积累

(2)飘零 飘落

①无数的星辰亮起,在天空写下你的名字,当雪花______时,就能将我的思念与祝福传送给你。

②今天,我是一片在天空中孤独_____的枯叶,不知会落到谁家庭院。

①飘落 ②飘零

飘零:(花、叶等)坠落;比喻失去依靠,生活不安定。书面色彩更浓些。

飘落:飘着降下来。使用对象范围较广。

1、初读课文,文题中所说的“木叶”是什么

树叶

2、文中阐述“木叶”意味的是哪几段

4---6段

二、整体感知,信息筛选

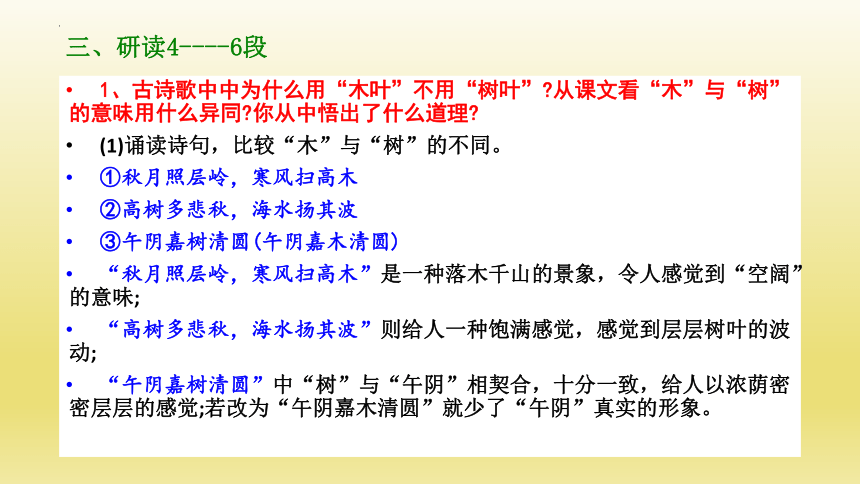

1、古诗歌中中为什么用“木叶”不用“树叶” 从课文看“木”与“树”的意味用什么异同 你从中悟出了什么道理

(1)诵读诗句,比较“木”与“树”的不同。

①秋月照层岭,寒风扫高木

②高树多悲秋,海水扬其波

③午阴嘉树清圆(午阴嘉木清圆)

“秋月照层岭,寒风扫高木”是一种落木千山的景象,令人感觉到“空阔”的意味;

“高树多悲秋,海水扬其波”则给人一种饱满感觉,感觉到层层树叶的波动;

“午阴嘉树清圆”中“树”与“午阴”相契合,十分一致,给人以浓荫密密层层的感觉;若改为“午阴嘉木清圆”就少了“午阴”真实的形象。

三、研读4----6段

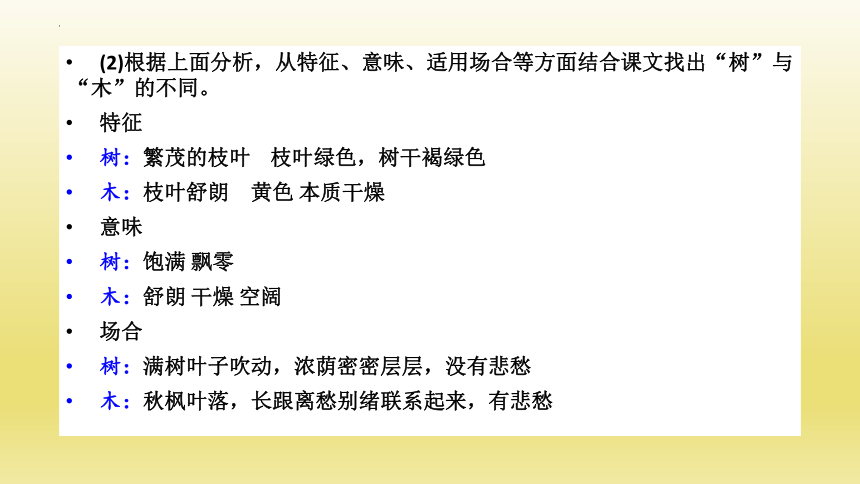

(2)根据上面分析,从特征、意味、适用场合等方面结合课文找出“树”与“木”的不同。

特征

树:繁茂的枝叶 枝叶绿色,树干褐绿色

木:枝叶舒朗 黄色 本质干燥

意味

树:饱满 飘零

木:舒朗 干燥 空阔

场合

树:满树叶子吹动,浓荫密密层层,没有悲愁

木:秋枫叶落,长跟离愁别绪联系起来,有悲愁

2、“木”在形象上具有哪些艺术特征?

有两个艺术特征

其一,“木”比“树”更显得单纯,它仿佛本身就含有一个落叶的因素;

其二,“木”不但容易让人想起树干,而且还带来“木”所暗示的颜色,他可能是透着黄色,而且在触觉上它可能是干燥的,不湿润的。

3、由“木叶”发展为“落叶”的原因,比较“木叶”“落叶”“黄叶”,进而把握“木叶”的艺术特征。

(1)袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下

(2)美女妖且闲,采桑歧路间;柔条纷冉冉,落叶何翩翩

(3)静夜四无邻,荒居旧业贫,雨中黄树叶,灯下白头人

(4)无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来

“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”中“木叶”飘零中透着微黄,“木”有舒朗之意,“叶”有绵密之意,舒朗绵密交织,是一个迢远而又情深的形象,让人仿佛听见了离人的叹息,想起了游子的漂泊;

“美女妖且闲,采桑歧路间;柔条纷冉冉,落叶何翩翩”中“落叶”则饱含水分,繁密;

“静夜四无邻,荒居旧业贫,雨中黄树叶,灯下白头人”中“黄叶”是在蒙蒙的阴雨中湿润的叶子,微黄但不干燥,无飘零之意;

“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”中的“落木”不仅触觉上有干燥之感,以“木”代“叶”,连“叶”字所保留的清秋气息和一点点绵密之意也洗干净了,显得更加空阔,更有力的烘托了悲秋之意。

1.这三段在文中的作用。

这三段引用了许多诗句,列举了我国古代诗歌的一个现象-----“木叶”成为诗人笔下钟爱的形象。继而探究“木叶”受宠的原因,排除了诗人考虑文字洗练的因素,最后落实到“木叶”形象的关键在于一个“木”字。所以,主要作用是引出议论话题。同时,这些诗句可以作为例子,使得下面析理有凭有据。另外,合理引用诗句,增加了文章的文化内涵,表现了作者深厚的学术功底。

2.本文仅仅是为了介绍“木叶”的艺术特征吗 写“木叶”的真正目的何在

不是。写“木叶”是为了阐述诗歌语言暗示性的特点。

四、研读1----3节

1.诗歌语言暗示性问题是怎么回事 筛选文中“木叶”语句回答。

(1)日暮风吹,叶落依枝

(2)辞洞庭兮落木,去涔阳兮极浦

(3)亭皋木叶下,陇首秋云飞

(4)九月寒砧催木叶,十年征戍忆辽阳

(5)无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来

(6)袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下

(7)木叶下,江波连,秋月照浦云歇山

(8)秋风吹木叶,还似洞庭波

【小结】木叶,暗示秋令,冷落萧条,惆怅孤独

四、探究

2.标题若拟为“谈谈诗歌语言的暗示性”,好吗

标题若拟为“谈谈诗歌语言的暗示性”,文章的整体思路就要改变,就要从理论的角度论述,写成理论性较强的学术论文;而标题拟为“说木叶”,就可以把深奥的文学理论渗透于有关“木叶”诗句品读玩味之中,并逐层深入,化深奥为简单,化抽象为形象,契合读者阅读心理。

【小结】只要提到“木”就会联想到在瑟瑟秋风中飘零的树木,引发人们的感伤情怀,这便是“木叶”的暗示作用。以此类推,很多意象在长期的文化进程中形成了相对稳定的感彩,诗人们往往用它们表现相似或相通的情感。古诗中有许多耐人寻味的意象,如“木叶”一样,成为难以言传的精妙语言。

3.阅读下面诗句,说说它们暗含的特定的文化意味。

①酒

(1)葡萄美酒夜光杯,欲饮琵琶马上催

(2)对酒当歌,人生几何

(3)昨夜雨疏风骤,浓睡不消残酒却道海棠依旧,知否,知否,应是绿肥红瘦

(4)葡萄美酒夜光杯,欲饮琵琶马上摧。醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回

(5)劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人

【小结】在很多传统诗歌中,酒是愁的象征。

②雁

(1)无可奈何花落去,似曾相识燕归来

(2)塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意

(3)乡书何处达,归雁洛阳边

(4)雁过也,正伤心,却是旧时相识

(5)云雁引愁心去,,山衔好月来.

(6)云中谁寄锦书来,雁字回时月满西楼。

【小结】“雁足传书”为中国古典诗词中常用形象,雁是传情物,常成为寄托离愁别绪的载体。

③梧桐、雨

(1)梧桐更兼细雨,到黄昏,点点滴滴。这次第,怎一个愁字了得。

(2)草际鸣蛩,惊落梧桐,正人间天上愁浓。

(3)寒日萧萧上琐窗,梧桐应恨夜来霜。

(4)无言独上西楼,月如钩,寂寞梧桐深院锁清秋。

(5)梧桐树,三更雨,不道离情正苦。一叶叶,一声声,空阶滴到明。

【小结】雨,由于丝丝缕缕,淋淋沥沥的特点,成为哀伤、愁思的象征;梧桐,一叶知秋,也是牵愁惹恨的事物,是凄苦的象征。两者相加更是愁上加愁。

林先生通过丰富的例子,来告诉我们诗歌语言的暗示性,这就启示我们在诗歌鉴赏中,对意象要好好体会,把握语言的暗示性,这样你就会找到一条从平常世界进入诗歌世界的通道。

【总结】

阅读下面的文字,完成下列小题。

林庚:布衣情怀

林庚先生出身世家,其父林宰平“生平爱艺术,好朋友,精书法,能诗文”,身在北大,兼职清华,与梁启超、王国维等同为清华国学院德高望重的大学者。按说,从这样的家庭出来的该是做派盎然的世家子弟才对,可是,先生不然。

先生少年英发,从国内顶尖的中学毕业后,于1928年考入清华园,读物理。两年后,林庚突然发现自己对文学居然如此难以忘情,于是找到了国文系主任朱自清,申请转系。不久,他就成了国文系的学生。在此后不长的时间里,他发表了二三十首旧体诗词,以至于在旧体诗词中流连忘返。只是突然有一天,他醒悟到:古典诗词经过几千年的发展,已近极致,无论今人怎么努力,都难免嚼前人嚼过的馍——一样的格律,一样的措辞,一样的风格,一样的主题……现代人无论有何等的才力和心气,都难以超越古人而另拓疆土。

从此,先生开始写起新诗来。

不日,先生发表了第一首诗《风沙之日》,写出了对现实的不满。先生的新诗生涯,从此一发而不可收。自此,诗人林庚横空出世,声名鹊起。其诗既有翩翩欲飞的少年精神,亦有一抹唐诗的风韵,故在众多诗作中独标高格。可以说,如此年少而成就如此大名者,在彼时的清华,大概唯曹禺一人可比。

五、巩固训练

1933年,著名诗集《夜》的出版使先生顺利毕业。毕业后的林庚先生,开始担任朱自清的助教。1934年夏天,东北烽烟渐盛,阴影直逼北平。这时,先生下江南了,由北平而南京,由南京而上海,由上海而杭州,一路山水,一路诗文。在这烟雨江南的山山水水中,先生且走且写,且行且歌。可即使身在六朝金粉的江南,他还是不忘烽烟弥漫的北国。

经此南行,长居北方的先生与南方结下了不解之缘。抗战爆发后,先生作别北平,挥戈南下,在厦门大学开始了其严谨的学者生涯。抗战胜利时,先生也完成了其皇皇巨著——《中国文学简史》。此书甫出,文坛为之轰动。先生本是诗人,谈诗论艺自是牛刀杀鸡。其书于楚辞、唐诗、魏晋文章与明清小说,均有新论,笔之所至,蔚成经典,尤其是“盛唐气象”和“少年精神”,更成为中国诗论中的经典论断。

中华人民共和国成立后,清华、燕大文科尽数归并北大。先生与季羡林、吴组缃等齐集燕园。从此,先生在燕南园一住就是大半生。

先生绝意俗事,专情研究。他以“远离功利,抗拒诱惑”自守。国内外的一切邀请,他都拒绝;一切媒体,他都回避;一切荣誉,他都不要。他只是固守着自己的大宁静,清清静静、自自在在做着自己的事,全然疏远了外界各种热闹场、名利场。人说:“先生从不涉足权力名利,这不是自命清高,不是不屑于谈名逐利,他是压根儿就没有这些概念。诗歌和学术,才是他一生的修行。”信然!

年深月久,因先生的彻底低调,外界竟也将先生淡忘了,真是“山中有高人,世上无人知”了。先生却不以为意,仍旧专注于自己的创作和研究,并在80岁高龄时出版了意趣盎然的《西游记漫话》,遂成为明清小说研究的又一高峰,直令无数内行人士大呼相见恨晚。92岁那年,先生又出版了新著《空间的驰想》。

先生蛰居燕南园,读书写作,日出而作,日落而息,萧然自远,既不媚世,亦不怨世,保持着本真自然的心境和生活。那些年,燕南园中常见一位清癯挺拔的老者在园中散步,此公仙风道骨,目光清朗,面色和煦。

其时,弟子们送给他十六个字:建安风骨,盛唐气象;少年精神,布衣情怀。

先生蔼然颔首。

又是一年,快到中秋了。这将是诗人此生的第97个中秋。国庆后的第三天,先生独坐窗前,仰望苍天,唯见皓月当空,一层薄薄的月光洒落下来,地上铺了一层软软的清辉。先生用他那清瘦的手盛了一汪清辉,静静地把玩着,体会着,脸上渐渐漾出了一丝微笑。

“月亮,什么时候才能圆呢?”诗人自言自语。

再过几日,就是中秋了。然而,先生等不了了。就在那个晚上,那个月色皎洁的晚上,我们的诗人,去了。

7.下列对文本的理解和分析,正确的一项是( C )

A.文章开篇介绍了林庚先生的身世,写林庚先生出身世家,其父是德高望重的大学者,这和后文写林庚先生的布衣情怀构成了对比。

B.林庚先生创作的新诗亦有一抹唐诗的风韵,独树一帜,诗中洋溢着翩翩欲飞的少年精神,这给他带来了极大的声誉。

C.在清华园就读期间,林庚以创作新诗而闻名,年纪轻轻就声名鹊起,而在当时的清华,只有曹禺一人可与他相提并论。

D.林庚先生在晚年依然治学不辍,不断开拓新的研究领域,他撰写的《西游记漫话》成为明清小说研究的又一高峰。

8.列对文本内容的分析和概括,不正确的一项是( B )

A.本文以时间为顺序,主要从新诗创作、学术研究成就、布衣情怀三个方面为我们再现了一个淡泊名利、保持本真自然的学者和诗人形象。

B.林庚认为,经过几千年的发展、沉淀,旧体诗词创作水平已达到极致,现代人无论如何努力都难以写出超越古人的诗作。

C.林庚钟情文学,才思敏捷,开始新诗生涯不久,就发表了第一首诗《风沙之日》,从此他就有了“诗人”头衔,成就大名。

D.林庚淡泊名利,专情研究,过着简单的生活,拥有简单的心境,向世人展示了他大师的胸怀,得到了普遍的肯定。

9.林庚先生初学物理,后改攻文学,这对你有什么启示?请结合文章内容并再举一例进行阐述。

(示例)每个人都应该充分认识自己,在了解自己的基础上调整人生目标。林庚先生初学物理,当他发现自己钟情于文学时,便果断地改学文学,此后在文学方面取得了卓越的成绩。如鲁迅先生,初学医,后弃医从文,成为一代文学大师。如果林庚先生不及时调整人生目标,那社会上或许会多一个平庸的物理学者,却少了一位才情卓著的文学大师;如果鲁迅先生不及时调整人生目标,那社会上可能会多一个普通的医生,却少了一面中国文学的光辉旗帜。(言之成理即可)

【分析】

7.本题考查学生筛选并辨析信息的能力。

C.“只有曹禺一人可与他相提并论”错,原文是“大概唯曹禺一人可比”。

8.本题考查学生筛选并辨析信息的能力。

B.“旧体诗词创作水平已达到极致”错,原文是“已近极致”。

9.关于林庚的“改行”,原文这样表述“先生少年英发,从国内顶尖的中学毕业后,于1928年考入清华园,读物理。两年后,林庚突然发现自己对文学居然如此难以忘情,于是找到了国文系主任朱自清,申请转系。不久,他就成了国文系的学生”。该学文学后的林庚有了非凡的成就,“他醒悟到……现代人无论有何等的才力和心气,都难以超越古人而另拓疆土从此,先生开始写起新诗来”“先生的新诗生涯,从此一发而不可收。自此,诗人林庚横空出世,声名鹊起……如此年少而成就如此大名者,在彼时的清华,大概唯曹禺一人可比”。

由此我们可以看出,林庚基于对自己的清醒认识,及时调整了人生目标,因而取得了卓越的成就。我们从中得到的启发就是,人应该对自己有正确清醒的认识,在此基础上确立适合自己的人生目标。这让我们想起了“弃医从文”的鲁迅先生。虽然鲁迅先生是出于要拯救国民灵魂的目的而改学文学的,但是他也是基于对文学的爱好才改行。假如鲁迅先生、林庚先生没有及时调整人生目标,或许我们的文学史上就会少了一代文学大师,少了一面中国文学的光辉旗帜。

不见乡书传雁足,惟见新月吐蛾眉。——王维

春江潮水连海平,海上明月共潮生。——张若虚

春秋满四泽,夏云多奇峰,秋月扬明辉,冬岭秀孤松。——陶渊明

大漠沙如雪,燕山月似钩。——李贺

当时明月在,曾照彩云归。——晏几道

洞庭秋月生湖心,层波万倾如熔金。——刘禹锡

共看明月应垂泪,一夜乡心五处同。——白居易

江畔何人初见月 江月何年初照人 人生代代无穷已,江月年年只相似。——张若虚

辽海吞边月,长城锁乱山。——萧诗

露从今夜白,月是故乡明。——杜甫

梅花雪,梨花月,总相思。自是春来不觉去偏知。——张惠言

望月怀远,或思念亲人,或孤寂难返,或落寞惆怅,暗含有月圆人不圆的愁绪。由此可知,在我们古典诗歌长期的发展过程中,不少像月这样的意象,由于表达的感情和使用范围的稳定,形成了固定的审美习惯,是人们往往用它们表现相似或相通的感情,学过“木叶”,相信大家更会了解这个道理。

林庚

说“木叶”

1.了解中国古典诗歌语言富于暗示性的特质,进而提高鉴赏古典诗歌的能力。

2.了解中国古典诗歌意象的相对稳定性特点,提高对古典诗歌的理解力和领悟力。

教学目标

1.给下列生字注音。

恽( ) 灼灼( ) 寒砧( ) 窸窣( ) 筌( ) 冉冉( ) 翩翩( ) 征戍( )

yùn zhuó zhēn xī sū quán rǎn piān shù

2.辨析近义词,选择最恰当的填空。

(1)钟爱 喜爱

①陈赓大将军当年对孩子要求很严格,就连他最______的女儿穿的都是带补丁的衣服。

②这时候的小鱼是最相开心的,它们互追逐着,不时在水草中玩起捉迷藏的游戏,就像一个个调皮的孩子,真是惹人______。

①钟爱 ②喜爱

钟爱:特别爱(子女或其他晚辈中的某一人)。爱的程度较深,书面色彩更浓一些。

喜爱:对人或事物有好感或感兴趣。爱的程度较浅,口语色彩更浓一些。

一、知识积累

(2)飘零 飘落

①无数的星辰亮起,在天空写下你的名字,当雪花______时,就能将我的思念与祝福传送给你。

②今天,我是一片在天空中孤独_____的枯叶,不知会落到谁家庭院。

①飘落 ②飘零

飘零:(花、叶等)坠落;比喻失去依靠,生活不安定。书面色彩更浓些。

飘落:飘着降下来。使用对象范围较广。

1、初读课文,文题中所说的“木叶”是什么

树叶

2、文中阐述“木叶”意味的是哪几段

4---6段

二、整体感知,信息筛选

1、古诗歌中中为什么用“木叶”不用“树叶” 从课文看“木”与“树”的意味用什么异同 你从中悟出了什么道理

(1)诵读诗句,比较“木”与“树”的不同。

①秋月照层岭,寒风扫高木

②高树多悲秋,海水扬其波

③午阴嘉树清圆(午阴嘉木清圆)

“秋月照层岭,寒风扫高木”是一种落木千山的景象,令人感觉到“空阔”的意味;

“高树多悲秋,海水扬其波”则给人一种饱满感觉,感觉到层层树叶的波动;

“午阴嘉树清圆”中“树”与“午阴”相契合,十分一致,给人以浓荫密密层层的感觉;若改为“午阴嘉木清圆”就少了“午阴”真实的形象。

三、研读4----6段

(2)根据上面分析,从特征、意味、适用场合等方面结合课文找出“树”与“木”的不同。

特征

树:繁茂的枝叶 枝叶绿色,树干褐绿色

木:枝叶舒朗 黄色 本质干燥

意味

树:饱满 飘零

木:舒朗 干燥 空阔

场合

树:满树叶子吹动,浓荫密密层层,没有悲愁

木:秋枫叶落,长跟离愁别绪联系起来,有悲愁

2、“木”在形象上具有哪些艺术特征?

有两个艺术特征

其一,“木”比“树”更显得单纯,它仿佛本身就含有一个落叶的因素;

其二,“木”不但容易让人想起树干,而且还带来“木”所暗示的颜色,他可能是透着黄色,而且在触觉上它可能是干燥的,不湿润的。

3、由“木叶”发展为“落叶”的原因,比较“木叶”“落叶”“黄叶”,进而把握“木叶”的艺术特征。

(1)袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下

(2)美女妖且闲,采桑歧路间;柔条纷冉冉,落叶何翩翩

(3)静夜四无邻,荒居旧业贫,雨中黄树叶,灯下白头人

(4)无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来

“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”中“木叶”飘零中透着微黄,“木”有舒朗之意,“叶”有绵密之意,舒朗绵密交织,是一个迢远而又情深的形象,让人仿佛听见了离人的叹息,想起了游子的漂泊;

“美女妖且闲,采桑歧路间;柔条纷冉冉,落叶何翩翩”中“落叶”则饱含水分,繁密;

“静夜四无邻,荒居旧业贫,雨中黄树叶,灯下白头人”中“黄叶”是在蒙蒙的阴雨中湿润的叶子,微黄但不干燥,无飘零之意;

“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”中的“落木”不仅触觉上有干燥之感,以“木”代“叶”,连“叶”字所保留的清秋气息和一点点绵密之意也洗干净了,显得更加空阔,更有力的烘托了悲秋之意。

1.这三段在文中的作用。

这三段引用了许多诗句,列举了我国古代诗歌的一个现象-----“木叶”成为诗人笔下钟爱的形象。继而探究“木叶”受宠的原因,排除了诗人考虑文字洗练的因素,最后落实到“木叶”形象的关键在于一个“木”字。所以,主要作用是引出议论话题。同时,这些诗句可以作为例子,使得下面析理有凭有据。另外,合理引用诗句,增加了文章的文化内涵,表现了作者深厚的学术功底。

2.本文仅仅是为了介绍“木叶”的艺术特征吗 写“木叶”的真正目的何在

不是。写“木叶”是为了阐述诗歌语言暗示性的特点。

四、研读1----3节

1.诗歌语言暗示性问题是怎么回事 筛选文中“木叶”语句回答。

(1)日暮风吹,叶落依枝

(2)辞洞庭兮落木,去涔阳兮极浦

(3)亭皋木叶下,陇首秋云飞

(4)九月寒砧催木叶,十年征戍忆辽阳

(5)无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来

(6)袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下

(7)木叶下,江波连,秋月照浦云歇山

(8)秋风吹木叶,还似洞庭波

【小结】木叶,暗示秋令,冷落萧条,惆怅孤独

四、探究

2.标题若拟为“谈谈诗歌语言的暗示性”,好吗

标题若拟为“谈谈诗歌语言的暗示性”,文章的整体思路就要改变,就要从理论的角度论述,写成理论性较强的学术论文;而标题拟为“说木叶”,就可以把深奥的文学理论渗透于有关“木叶”诗句品读玩味之中,并逐层深入,化深奥为简单,化抽象为形象,契合读者阅读心理。

【小结】只要提到“木”就会联想到在瑟瑟秋风中飘零的树木,引发人们的感伤情怀,这便是“木叶”的暗示作用。以此类推,很多意象在长期的文化进程中形成了相对稳定的感彩,诗人们往往用它们表现相似或相通的情感。古诗中有许多耐人寻味的意象,如“木叶”一样,成为难以言传的精妙语言。

3.阅读下面诗句,说说它们暗含的特定的文化意味。

①酒

(1)葡萄美酒夜光杯,欲饮琵琶马上催

(2)对酒当歌,人生几何

(3)昨夜雨疏风骤,浓睡不消残酒却道海棠依旧,知否,知否,应是绿肥红瘦

(4)葡萄美酒夜光杯,欲饮琵琶马上摧。醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回

(5)劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人

【小结】在很多传统诗歌中,酒是愁的象征。

②雁

(1)无可奈何花落去,似曾相识燕归来

(2)塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意

(3)乡书何处达,归雁洛阳边

(4)雁过也,正伤心,却是旧时相识

(5)云雁引愁心去,,山衔好月来.

(6)云中谁寄锦书来,雁字回时月满西楼。

【小结】“雁足传书”为中国古典诗词中常用形象,雁是传情物,常成为寄托离愁别绪的载体。

③梧桐、雨

(1)梧桐更兼细雨,到黄昏,点点滴滴。这次第,怎一个愁字了得。

(2)草际鸣蛩,惊落梧桐,正人间天上愁浓。

(3)寒日萧萧上琐窗,梧桐应恨夜来霜。

(4)无言独上西楼,月如钩,寂寞梧桐深院锁清秋。

(5)梧桐树,三更雨,不道离情正苦。一叶叶,一声声,空阶滴到明。

【小结】雨,由于丝丝缕缕,淋淋沥沥的特点,成为哀伤、愁思的象征;梧桐,一叶知秋,也是牵愁惹恨的事物,是凄苦的象征。两者相加更是愁上加愁。

林先生通过丰富的例子,来告诉我们诗歌语言的暗示性,这就启示我们在诗歌鉴赏中,对意象要好好体会,把握语言的暗示性,这样你就会找到一条从平常世界进入诗歌世界的通道。

【总结】

阅读下面的文字,完成下列小题。

林庚:布衣情怀

林庚先生出身世家,其父林宰平“生平爱艺术,好朋友,精书法,能诗文”,身在北大,兼职清华,与梁启超、王国维等同为清华国学院德高望重的大学者。按说,从这样的家庭出来的该是做派盎然的世家子弟才对,可是,先生不然。

先生少年英发,从国内顶尖的中学毕业后,于1928年考入清华园,读物理。两年后,林庚突然发现自己对文学居然如此难以忘情,于是找到了国文系主任朱自清,申请转系。不久,他就成了国文系的学生。在此后不长的时间里,他发表了二三十首旧体诗词,以至于在旧体诗词中流连忘返。只是突然有一天,他醒悟到:古典诗词经过几千年的发展,已近极致,无论今人怎么努力,都难免嚼前人嚼过的馍——一样的格律,一样的措辞,一样的风格,一样的主题……现代人无论有何等的才力和心气,都难以超越古人而另拓疆土。

从此,先生开始写起新诗来。

不日,先生发表了第一首诗《风沙之日》,写出了对现实的不满。先生的新诗生涯,从此一发而不可收。自此,诗人林庚横空出世,声名鹊起。其诗既有翩翩欲飞的少年精神,亦有一抹唐诗的风韵,故在众多诗作中独标高格。可以说,如此年少而成就如此大名者,在彼时的清华,大概唯曹禺一人可比。

五、巩固训练

1933年,著名诗集《夜》的出版使先生顺利毕业。毕业后的林庚先生,开始担任朱自清的助教。1934年夏天,东北烽烟渐盛,阴影直逼北平。这时,先生下江南了,由北平而南京,由南京而上海,由上海而杭州,一路山水,一路诗文。在这烟雨江南的山山水水中,先生且走且写,且行且歌。可即使身在六朝金粉的江南,他还是不忘烽烟弥漫的北国。

经此南行,长居北方的先生与南方结下了不解之缘。抗战爆发后,先生作别北平,挥戈南下,在厦门大学开始了其严谨的学者生涯。抗战胜利时,先生也完成了其皇皇巨著——《中国文学简史》。此书甫出,文坛为之轰动。先生本是诗人,谈诗论艺自是牛刀杀鸡。其书于楚辞、唐诗、魏晋文章与明清小说,均有新论,笔之所至,蔚成经典,尤其是“盛唐气象”和“少年精神”,更成为中国诗论中的经典论断。

中华人民共和国成立后,清华、燕大文科尽数归并北大。先生与季羡林、吴组缃等齐集燕园。从此,先生在燕南园一住就是大半生。

先生绝意俗事,专情研究。他以“远离功利,抗拒诱惑”自守。国内外的一切邀请,他都拒绝;一切媒体,他都回避;一切荣誉,他都不要。他只是固守着自己的大宁静,清清静静、自自在在做着自己的事,全然疏远了外界各种热闹场、名利场。人说:“先生从不涉足权力名利,这不是自命清高,不是不屑于谈名逐利,他是压根儿就没有这些概念。诗歌和学术,才是他一生的修行。”信然!

年深月久,因先生的彻底低调,外界竟也将先生淡忘了,真是“山中有高人,世上无人知”了。先生却不以为意,仍旧专注于自己的创作和研究,并在80岁高龄时出版了意趣盎然的《西游记漫话》,遂成为明清小说研究的又一高峰,直令无数内行人士大呼相见恨晚。92岁那年,先生又出版了新著《空间的驰想》。

先生蛰居燕南园,读书写作,日出而作,日落而息,萧然自远,既不媚世,亦不怨世,保持着本真自然的心境和生活。那些年,燕南园中常见一位清癯挺拔的老者在园中散步,此公仙风道骨,目光清朗,面色和煦。

其时,弟子们送给他十六个字:建安风骨,盛唐气象;少年精神,布衣情怀。

先生蔼然颔首。

又是一年,快到中秋了。这将是诗人此生的第97个中秋。国庆后的第三天,先生独坐窗前,仰望苍天,唯见皓月当空,一层薄薄的月光洒落下来,地上铺了一层软软的清辉。先生用他那清瘦的手盛了一汪清辉,静静地把玩着,体会着,脸上渐渐漾出了一丝微笑。

“月亮,什么时候才能圆呢?”诗人自言自语。

再过几日,就是中秋了。然而,先生等不了了。就在那个晚上,那个月色皎洁的晚上,我们的诗人,去了。

7.下列对文本的理解和分析,正确的一项是( C )

A.文章开篇介绍了林庚先生的身世,写林庚先生出身世家,其父是德高望重的大学者,这和后文写林庚先生的布衣情怀构成了对比。

B.林庚先生创作的新诗亦有一抹唐诗的风韵,独树一帜,诗中洋溢着翩翩欲飞的少年精神,这给他带来了极大的声誉。

C.在清华园就读期间,林庚以创作新诗而闻名,年纪轻轻就声名鹊起,而在当时的清华,只有曹禺一人可与他相提并论。

D.林庚先生在晚年依然治学不辍,不断开拓新的研究领域,他撰写的《西游记漫话》成为明清小说研究的又一高峰。

8.列对文本内容的分析和概括,不正确的一项是( B )

A.本文以时间为顺序,主要从新诗创作、学术研究成就、布衣情怀三个方面为我们再现了一个淡泊名利、保持本真自然的学者和诗人形象。

B.林庚认为,经过几千年的发展、沉淀,旧体诗词创作水平已达到极致,现代人无论如何努力都难以写出超越古人的诗作。

C.林庚钟情文学,才思敏捷,开始新诗生涯不久,就发表了第一首诗《风沙之日》,从此他就有了“诗人”头衔,成就大名。

D.林庚淡泊名利,专情研究,过着简单的生活,拥有简单的心境,向世人展示了他大师的胸怀,得到了普遍的肯定。

9.林庚先生初学物理,后改攻文学,这对你有什么启示?请结合文章内容并再举一例进行阐述。

(示例)每个人都应该充分认识自己,在了解自己的基础上调整人生目标。林庚先生初学物理,当他发现自己钟情于文学时,便果断地改学文学,此后在文学方面取得了卓越的成绩。如鲁迅先生,初学医,后弃医从文,成为一代文学大师。如果林庚先生不及时调整人生目标,那社会上或许会多一个平庸的物理学者,却少了一位才情卓著的文学大师;如果鲁迅先生不及时调整人生目标,那社会上可能会多一个普通的医生,却少了一面中国文学的光辉旗帜。(言之成理即可)

【分析】

7.本题考查学生筛选并辨析信息的能力。

C.“只有曹禺一人可与他相提并论”错,原文是“大概唯曹禺一人可比”。

8.本题考查学生筛选并辨析信息的能力。

B.“旧体诗词创作水平已达到极致”错,原文是“已近极致”。

9.关于林庚的“改行”,原文这样表述“先生少年英发,从国内顶尖的中学毕业后,于1928年考入清华园,读物理。两年后,林庚突然发现自己对文学居然如此难以忘情,于是找到了国文系主任朱自清,申请转系。不久,他就成了国文系的学生”。该学文学后的林庚有了非凡的成就,“他醒悟到……现代人无论有何等的才力和心气,都难以超越古人而另拓疆土从此,先生开始写起新诗来”“先生的新诗生涯,从此一发而不可收。自此,诗人林庚横空出世,声名鹊起……如此年少而成就如此大名者,在彼时的清华,大概唯曹禺一人可比”。

由此我们可以看出,林庚基于对自己的清醒认识,及时调整了人生目标,因而取得了卓越的成就。我们从中得到的启发就是,人应该对自己有正确清醒的认识,在此基础上确立适合自己的人生目标。这让我们想起了“弃医从文”的鲁迅先生。虽然鲁迅先生是出于要拯救国民灵魂的目的而改学文学的,但是他也是基于对文学的爱好才改行。假如鲁迅先生、林庚先生没有及时调整人生目标,或许我们的文学史上就会少了一代文学大师,少了一面中国文学的光辉旗帜。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])