部编版语文八年级下册第三单元自主阅读推荐《给青年的十二封信》课件(42张PPT)

文档属性

| 名称 | 部编版语文八年级下册第三单元自主阅读推荐《给青年的十二封信》课件(42张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 692.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-04-17 21:06:02 | ||

图片预览

文档简介

(共42张PPT)

选择性阅读之

自主阅读推荐

部编本人教版·八年级语文下册

朱光潜先生的

《给青年的十二封信》

朱光潜(1897—1986),字孟实,安徽桐城(今安徽枞阳)人。现代著名美学家、文艺理论家、教育家、翻译家。1922年毕业于香港大学文学院。1925年留学英国爱丁堡大学,致力于文学、心理学与哲学的学习与研究,后在法国斯特拉斯堡大学获哲学博士学位。1933年回国后,历任北京大学、四川大学、武汉大学教授。1946年后一直在北京大学任教,讲授美学与西方文学。

主要著作有《悲剧心理学》《文艺心理学》《西方美学史》《谈美》等。他的《谈文学》《谈美书简》等理论读物,深入浅出,内容切实,文笔流畅,对提高青年的写作能力与艺术鉴赏能力颇有启迪。有《朱光潜全集》。朱光潜不仅著述甚丰,他本人更具有崇高的治学精神和高尚的学术品格,勇于批判自我,反对老化、僵化,提倡不断进取。

背景知识

20世纪二三十年代,整个中国都笼罩在反动统治的黑暗中。此时远在大洋彼岸的朱光潜先生清醒地认识到“学生们、学者们和革命家都太贪容易,太浮浅粗疏,太不能深入,太不能耐苦”,于是他毅然投身于培养和辅助青年的工作中去。

1926年11月到1928年3月,旅欧的朱光潜在《一般》杂志(后改名为《中学生》)上发表了总题为《给一个中学生的信》的有关青年修养的十二篇文章。这些文章后来辑成《给青年的十二封信》一书。朱光潜先生以书信的形式,结合文艺、美学、道德等,以一般人为对象,从实际生活出发来介绍学术思想,为青年指点迷津。

《给青年的十二封信》是2019年7月江苏凤凰文艺出版社出版的图书,作者是朱光潜。

该书主要讲述了十二封作者旅欧洲期间从海外寄到某一家杂志社《一般》杂志(后改名为《中学生》)登载过的信。

主题思想

《给青年的十二封信》以有中学程度的青年为对象,并未曾指定某一收信人的姓名,谁是中学程度的青年,谁就是收信人,谁都应该读一读这十二封信。自朱光潜先生笔下汩汩流淌的,是如长者劝导似的语重心长,如老友交谈般的诚恳真挚,读来亲切自然,受益颇多。他没有高高在上、面目严肃的道德说教,只亲切地娓娓道来,却达到“传道授业解惑”之效,令人豁然开朗、心境澄明。

《给青年的十二封信》每封信以青年们所正在关心,或应该关心的事项为题,如读书、修身、作文、社会运动、爱恋、哲理,凡此种种。劝解青年眼光要沉,要从根本上做工夫;要顾到自己,勿随世俗图近利;要珍惜生活,选择自己的人生观、价值观和世界观;用时间、用实践来检验自己学到的成果;树道德、分善恶,用卓越的理智融入生活、学习,走向一条正确的路。

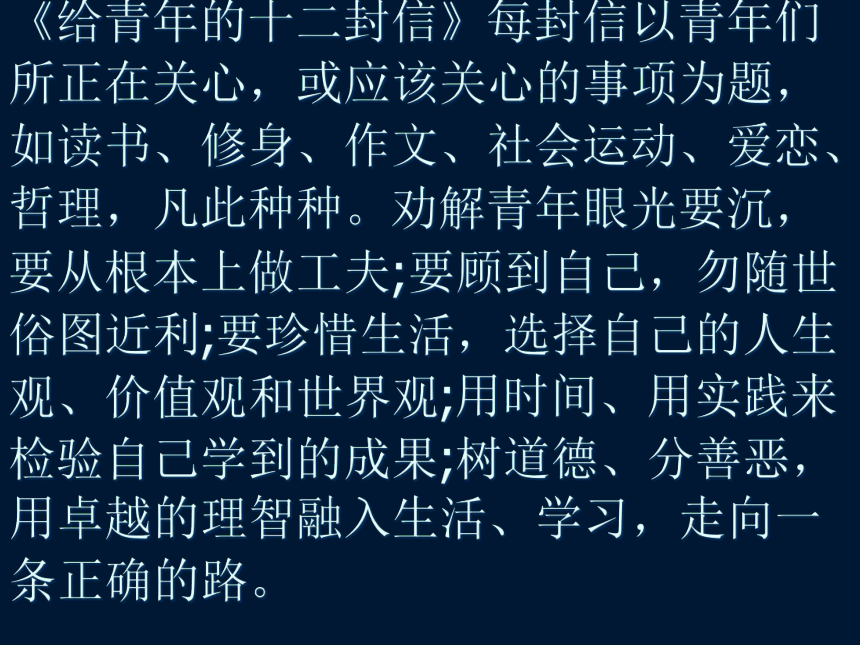

作者自传

一 谈读书

二 谈动

三 谈静

四 谈中学生与

社会运动

五 谈十字街头

六 谈多元宇宙

七 谈升学与选课

八 谈作文

九 谈情与理

十 谈摆脱

十一 谈在卢佛尔宫所

得的一个感想

十二 谈人生与我

附录一 无言之美

附录二 悼夏孟刚

附录三 序(夏丏尊)

代跋 "再说一句话"

作品目录

1、《谈读书》。作者开头指出青年们以没有时间为借口不读课外书;

接着举富兰克林和孙中山先生的例子驳斥了青年们的观点;

然后阐述养成读书习惯的重要性,并强调读课外书要学会选择;

最后作者讲述读书方法,提出两点:第一,凡值得读的书至少须读两遍;第二,读过一本书,须笔记纲要和精彩的地方和你自己的意见。

2、《谈动》。 开头先从有些青年心存“烦恼”入手,写一般人从“厌世主义”“悲观哲学”的角度来分析其病由,也谈自己有时也很烦恼;

接着表明“我们都不过是自然的奴隶,要征服自然,只得服从自然”的观点;

然后用“能动,能发展,能创造,便是顺从自然,便能享受快乐”解说自己观点的正确性,以此证明有烦恼的人不要忘记用“动”来排解自己的悲伤情绪。

3、《谈静》。 开篇讨论了“感受”的内涵,即感知到对象、对象引起人的心灵的反应、不同个体的反应有差异等;

然后讨论“领略”能够让人生更快乐的道理;

接着讨论“静趣”,即“静”能够让人感受到生活中的趣味;

最后,讨论了“静的修养不仅是可以使你领略趣味,对于求学处事都有极大帮助”的观点。

4、《谈中学生与社会运动》。 文章开篇先介绍了叶楚伧、恽代英这些人如何对待国事的问题,并举出上海大同大学不鼓励学生参加爱国运动的章程等;

然后讨论当时国人的通病,即只鼓动“类我”的观点。作者认为这种观点是错误的,作为中学生要敢于走入民间,要敢于放下架子,要敢于从自身找出个人的错误等。

5、《谈十字街头》。 文章开篇解说了“走向十字街头”的两种意义;

接着分析“走向十字街头”后我们应该如何做的问题;

随后作者讨论了道德和法律的重要性以及冲破习俗的重要意义;

最后,作者提倡人们要敢于打破偶像,伸张自我,不要淹没在十字街头的影响里去。

6、《谈多元宇宙》。 本文讨论了“人生是多方面的,每方面如果发展到极点,都自有其特殊宇宙和特殊价值标准。我们不能以甲宇宙中的标准,测量乙宇宙中的价值”的观点。为了证明自己的观点,作者论述了“道德的宇宙”“科学的宇宙”“美术的宇宙”“恋爱的宇宙”各自的特点。

最后点明作者的想法:“道德的宇宙”里真正的圣贤少,“科学的宇宙”里绝对真理不易得,“美术的宇宙”里完美的作家寥寥,“恋爱的宇宙”里真正的恋爱人更是凤毛麟角。

7、《谈升学和选课》本文讨论了中学毕业后遇到的两个问题,即升学和选课。

在讨论升学问题时,作者先把升学问题分为选校、选科两个问题;然后讨论当时中国大学的特点,并强调上大学不能把文凭当作找饭碗的敲门砖;

之后讨论选科的问题,作者强调生活本身是种享受,选科要根据自己的兴趣,不要早谈专门、只谈专门,可以的话多方面发展。

8、《谈作文》。 本文主要探讨了作文的能力是可以通过练习提升的。

作者在论证这个观点时,举了福楼拜叫莫泊桑把十年辛苦成就的稿本付之一炬,从新起首学描实境,托尔斯泰不断修改自己的小说以及小泉八云咬文嚼字的事例;

同时,为了更严密地论证自己的观点,作者还使用类比手法,阐述了“学文如学画,学画可临帖,又可写生”的道理;

最后,作者指出学写作文还要注重写生,须勤做描写文和记叙文等。

9、《谈情与理》。 本文从现代哲学和心理学的角度强调了情感比理智更重要。

为了证明这个观点,作者先讨论了“规范与事实”之间的关系,着重指出如果规范不根据事实制定,就不可能实现,也没有任何意义;

接着,作者讨论了“情感的生活”比“理智的生活”更加幸福的道理;

最后,作者又讨论了“问理的道德”和“问心的道德”的区别以及“孝”的内涵等,以此得出结论:理智没有多大能力去支配情感,纵使理智能支配情感,而理胜于情的生活和文化都不是理想的。

10、《谈摆脱》。 本文认为,生命途程上的歧路尽管千差万别,而实际上只有一条路可走,有所取必有所舍,这是自然的道理。

世间有许多人站在歧路上只徘徊顾虑,既不肯有所舍,便不能有所取。世间也有许多人既走上这一条路,又念念不忘那一条路。“摆脱不开”便是人生悲剧的起源。畏首畏尾,徘徊歧路,心境既多苦痛,而事业也不能成就。许多人的生命都是这样模模糊糊地过去的。

要免除这种人生悲剧,第一须要“摆脱得开”。消极说是“摆脱得开”,积极说便是“提得起”,便是“抓得住”。

11、《谈在卢佛尔宫所得的一个感想》。

文章开篇对比描写“我”和那群美国人看《蒙娜·丽莎》态度的不同,引出对中世纪的“慢”与现世纪的“快”的深入讨论,并用中世纪的大教寺与现世纪的钢铁房屋、手工湘绣和机械编织的杭州织锦的区别来讨论“效率”,最终得出结论:“效率”决不是唯一的估定价值的标准。

所以我们能惊赞热烈的失败,能欣赏一般人所嗤笑的呆气和空想,能景仰不计成败的艰苦卓绝的努力。

12、《谈人生与我》。 文章先介绍了两种看待人生的方法。第一种看待人生的方法:站在前台看待自己的人生,把自己看得和旁人、鸟兽虫鱼诸物一样。第二种看待人生的方法:站在后台看待他人的人生,把人和物一律看待,看人生的悲喜剧。

接着从草木虫鱼的身上得出我们的人生态度,不在生活以外别求生活方法,不在生活以外别求生活目的,无论是生活幸运还是遭遇磨难都无伤天地之和,生活就是生活本身等;并强调了自然界的万事万物与人类相比都有着积极向上的生活态度的观点。

最后,文章指出作者“人生有价值正因其有悲剧”的观点。

艺术特色

1.文字简洁而意味隽永。朱光潜先生遵循“灵性的爆发,天性的流露”的行文理念,将那些十分艰涩、谈论人生修养的哲理变得生动活泼、新鲜有趣,在平易的语言中蕴藏着内涵和韵味。

(1)善于使用多种修辞手法。作者在论述个人观点时,为了使文章更加形象、生动,很注重修辞的更用。比如《谈动》中,在讨论人内心中的“烦闷”时,作者以自己为例,写道:“在心气和平时,我景仰希腊廊下派哲学者,相信人生当饭依自然,不当存有嗔喜贪恋;我景仰托尔斯泰,相信人生之美在宥与爱;我景仰布朗宁,相信世间有丑才能有美,不完全乃真完全。”

(2)善于使用整齐的语句。比如《谈静》中,“比方路边有一棵苍松,你看见它只觉得可以砍来造船;我见到它可以让人纳凉;旁人也许说它很宜于入画,或者说它是高风亮节的象征”,用整齐的语句表述不同的人对同一种事物的不同看法。

2.运用多种论证方法,使论述更有说服力。

(1)善于列举名人事例说明道理。比如《谈读书》中列举了孙中山、富兰克林等名家的读书事例证明许多人的学问都是在忙中做成的;在《谈作文》中列举托尔斯泰、小泉八云等人的事例等。

(2)善于使用引用论证的手法。比如《谈静》中,引用了朱熹的诗、日本人小林一茶的俳句以及陶渊明、嵇叔夜、王摩诘等人的诗句。

(3)善于使用类比论证。作者在论证自己的观点时,很注重深入浅出,通过类比论证的方式把深奥的道理用生活中大家熟知的现象加以分析。比如《谈多元宇宙》中,作者在论述“道德”时,用“说一个幻想是道德的,或者说一幅画是不道德的,是无异于说一个方形是道德的,或者说一个三角形是不道德的,同为毫无意义”来类比论证“美术的超道德”性。

(4)善于使用对比论证的手法。作者讨论问题最常用的论证手法是对比的手法。比如《谈在卢佛尔宫所得的一个感想》,就用自己认真欣赏《蒙娜·丽莎》和美国人走马观花地看《蒙娜·丽莎》对比来论证;再如《谈人生与我》中,用第一种和第二种看待人生的方法对比等。

一、填空题。

1.朱光潜,字___,安徽省桐城人。现当代著名____、____、____、___。

2.《谈摆脱》是朱光潜读_________的文章时所阐发的感想,得出了 ______________的结论

孟实

美学家

文艺理论家

教育家

翻译家

黑格尔讨论悲剧

悲剧都出生于两理想间的冲突

3.《给青年的十二封信》的作者是____,笔名是_______。

4.《给青年的十二封信》以___文化程度的青年为对象,并未曾指定某一受信人的姓名。

朱光潜

孟实

(孟石)

中学

5.在《谈静》中,作者告诉我们,人生乐趣一半得之于___,还有一半得之于___。

6.十字街头上握有最大威权的是__。

7.在《谈升学与选课》中,作者说:人生第一桩事是___,我时常想,_____,______,在人生中都只能算是第二桩事。

活动

感受

习俗__

生活

做学问

做事业

二、判断题。

1.《给青年的十二封信》的作者是朱光潜。主要内容是十二封作者旅欧期间从海外寄到某一家杂志社登载过的信。( )

2.《给青年的十二封信》由夏丏尊的序、十二封信、两篇附录、一篇代跋组成。( )

3.朱光潜是我国现代哲学的开拓者和奠基者之一。( )

√

√

×

4.《给青年的十二封信》对文学、人生、升学、审美以及情理等多个问题做了深入的探讨,作品篇幅较长。( )

5.朱光潜写《给青年的十二封信》的原因之一是他认为大部分青年浑浑噩噩地生活着,粗陋肤浅,高谈阔论,有时不知道自己在说些干些什么。( )

6.第十封信《谈摆脱》则一针见血地点出人生的悲剧在于摆脱不了,没有勇气和魄力去做自己想做的事,也没有勇气和魄力拒绝做自己不想做的事。( )

×

√

√

三、选择题。

1.下面与《给青年的十二封信》的内容不符的一项是( )

A.达尔文在自传里曾经说过,他幼时颇好文学和音乐,壮时因为研究生物学,把文学和音乐都丢开了,到老来他再想拿诗歌来消遣,便寻不出趣味来了。兴味要在青年时设法培养,过了正常时节,便会萎谢。

B.世间天才之所以为天才,固然由于具有伟大的创造力,而他的感受力也分外比一般人强烈。

1.下面与《给青年的十二封信》的内容不符的一项是( )

C.种田人常羡慕读书人,读书人也常羡慕种田人。竹篱瓜架旁的黄粱浊酒和朱门大厦中的山珍海鲜,在旁观者所看出来的滋味都比当局者亲口尝出来的好。

D.总之,愁生于郁,解愁的方法在泄;郁由于静止,求泄的方法在动。

2.下列不属于朱光潜作品的一项是( )

A.《谈美书简》B.《悲剧心理学》C.《西方美学史》D.《文心》

C

D

3.下面与《给青年的十二封信》的内容不符的一项是( )

A.许多闲人都能领略静中趣味,而能领略静中趣味的人,也必定要闲。

B.昨日的殉道者,今日或成为市场偶像,而真纯面目便不免因之污损了。到了市场而不成为偶像,成偶像而不至于破落,都是很难的事。

3.下面与《给青年的十二封信》的内容不符的一项是( )

C.倘若基础树得不宽广,你就是“专”,也决不能专到多远路。

D.从草木虫鱼的生活,我觉出一个经验。我不在生活以外别求生活方法,不在生活以外别求生活目的。

A

四、简答题。

1.“我时常想,做学问,做事业,在人生中都只能算是第二桩事。人生第一桩事是生活。我所谓‘生活’是‘享受’,是‘领略’,是‘培养生机’。”请赏析这句话。

这一段读出朱光潜先生把生活放在第一位,生活本身才是最重要的。生活要有趣味。我想,就像我一样,很多中国的学生往往把学业看得太重,一心都是在想着学习,想着如何提高自己的能力。却忽视了生活,没有了生活的味道。

2.名著阅读。

人生乐趣一半得之于活动,也还有一半得之于感受。所谓“感受”是被动的,是容许自然界事物感动我的感官和心灵。这两个字含义极广。眼见颜色,耳闻声音,是感受;见颜色而知其美,闻声音而知其和,也是感受。同一美颜,同一和声,而各个人所见到的美与和的程度又随天资境遇而不同。比方路边有一棵苍松,你看见它只觉得可以砍来造船;

我见到它可以让人纳凉;旁人也许说它很宜于入画,或者说它是高风亮节的象征。再比方街上有一个乞丐,我只能见到他的蓬头垢面,觉得他很讨厌;你见他便发慈悲心,给他一个铜子;旁人见到他也许立刻发下宏愿,要打翻社会制度。

语段说“感受”的“含义极广”。请根据文义,说明“含义极广”表现在哪些方面?

①感知到对象。②对象引起的人的心灵的反应。③不同个体的反应有差异。

推荐大家阅读《给青年的十二封信》,许多疑惑就会烟消云散。许多纠结就会豁然开朗!你的青春自然就会靓丽明净!

选择性阅读之

自主阅读推荐

部编本人教版·八年级语文下册

朱光潜先生的

《给青年的十二封信》

朱光潜(1897—1986),字孟实,安徽桐城(今安徽枞阳)人。现代著名美学家、文艺理论家、教育家、翻译家。1922年毕业于香港大学文学院。1925年留学英国爱丁堡大学,致力于文学、心理学与哲学的学习与研究,后在法国斯特拉斯堡大学获哲学博士学位。1933年回国后,历任北京大学、四川大学、武汉大学教授。1946年后一直在北京大学任教,讲授美学与西方文学。

主要著作有《悲剧心理学》《文艺心理学》《西方美学史》《谈美》等。他的《谈文学》《谈美书简》等理论读物,深入浅出,内容切实,文笔流畅,对提高青年的写作能力与艺术鉴赏能力颇有启迪。有《朱光潜全集》。朱光潜不仅著述甚丰,他本人更具有崇高的治学精神和高尚的学术品格,勇于批判自我,反对老化、僵化,提倡不断进取。

背景知识

20世纪二三十年代,整个中国都笼罩在反动统治的黑暗中。此时远在大洋彼岸的朱光潜先生清醒地认识到“学生们、学者们和革命家都太贪容易,太浮浅粗疏,太不能深入,太不能耐苦”,于是他毅然投身于培养和辅助青年的工作中去。

1926年11月到1928年3月,旅欧的朱光潜在《一般》杂志(后改名为《中学生》)上发表了总题为《给一个中学生的信》的有关青年修养的十二篇文章。这些文章后来辑成《给青年的十二封信》一书。朱光潜先生以书信的形式,结合文艺、美学、道德等,以一般人为对象,从实际生活出发来介绍学术思想,为青年指点迷津。

《给青年的十二封信》是2019年7月江苏凤凰文艺出版社出版的图书,作者是朱光潜。

该书主要讲述了十二封作者旅欧洲期间从海外寄到某一家杂志社《一般》杂志(后改名为《中学生》)登载过的信。

主题思想

《给青年的十二封信》以有中学程度的青年为对象,并未曾指定某一收信人的姓名,谁是中学程度的青年,谁就是收信人,谁都应该读一读这十二封信。自朱光潜先生笔下汩汩流淌的,是如长者劝导似的语重心长,如老友交谈般的诚恳真挚,读来亲切自然,受益颇多。他没有高高在上、面目严肃的道德说教,只亲切地娓娓道来,却达到“传道授业解惑”之效,令人豁然开朗、心境澄明。

《给青年的十二封信》每封信以青年们所正在关心,或应该关心的事项为题,如读书、修身、作文、社会运动、爱恋、哲理,凡此种种。劝解青年眼光要沉,要从根本上做工夫;要顾到自己,勿随世俗图近利;要珍惜生活,选择自己的人生观、价值观和世界观;用时间、用实践来检验自己学到的成果;树道德、分善恶,用卓越的理智融入生活、学习,走向一条正确的路。

作者自传

一 谈读书

二 谈动

三 谈静

四 谈中学生与

社会运动

五 谈十字街头

六 谈多元宇宙

七 谈升学与选课

八 谈作文

九 谈情与理

十 谈摆脱

十一 谈在卢佛尔宫所

得的一个感想

十二 谈人生与我

附录一 无言之美

附录二 悼夏孟刚

附录三 序(夏丏尊)

代跋 "再说一句话"

作品目录

1、《谈读书》。作者开头指出青年们以没有时间为借口不读课外书;

接着举富兰克林和孙中山先生的例子驳斥了青年们的观点;

然后阐述养成读书习惯的重要性,并强调读课外书要学会选择;

最后作者讲述读书方法,提出两点:第一,凡值得读的书至少须读两遍;第二,读过一本书,须笔记纲要和精彩的地方和你自己的意见。

2、《谈动》。 开头先从有些青年心存“烦恼”入手,写一般人从“厌世主义”“悲观哲学”的角度来分析其病由,也谈自己有时也很烦恼;

接着表明“我们都不过是自然的奴隶,要征服自然,只得服从自然”的观点;

然后用“能动,能发展,能创造,便是顺从自然,便能享受快乐”解说自己观点的正确性,以此证明有烦恼的人不要忘记用“动”来排解自己的悲伤情绪。

3、《谈静》。 开篇讨论了“感受”的内涵,即感知到对象、对象引起人的心灵的反应、不同个体的反应有差异等;

然后讨论“领略”能够让人生更快乐的道理;

接着讨论“静趣”,即“静”能够让人感受到生活中的趣味;

最后,讨论了“静的修养不仅是可以使你领略趣味,对于求学处事都有极大帮助”的观点。

4、《谈中学生与社会运动》。 文章开篇先介绍了叶楚伧、恽代英这些人如何对待国事的问题,并举出上海大同大学不鼓励学生参加爱国运动的章程等;

然后讨论当时国人的通病,即只鼓动“类我”的观点。作者认为这种观点是错误的,作为中学生要敢于走入民间,要敢于放下架子,要敢于从自身找出个人的错误等。

5、《谈十字街头》。 文章开篇解说了“走向十字街头”的两种意义;

接着分析“走向十字街头”后我们应该如何做的问题;

随后作者讨论了道德和法律的重要性以及冲破习俗的重要意义;

最后,作者提倡人们要敢于打破偶像,伸张自我,不要淹没在十字街头的影响里去。

6、《谈多元宇宙》。 本文讨论了“人生是多方面的,每方面如果发展到极点,都自有其特殊宇宙和特殊价值标准。我们不能以甲宇宙中的标准,测量乙宇宙中的价值”的观点。为了证明自己的观点,作者论述了“道德的宇宙”“科学的宇宙”“美术的宇宙”“恋爱的宇宙”各自的特点。

最后点明作者的想法:“道德的宇宙”里真正的圣贤少,“科学的宇宙”里绝对真理不易得,“美术的宇宙”里完美的作家寥寥,“恋爱的宇宙”里真正的恋爱人更是凤毛麟角。

7、《谈升学和选课》本文讨论了中学毕业后遇到的两个问题,即升学和选课。

在讨论升学问题时,作者先把升学问题分为选校、选科两个问题;然后讨论当时中国大学的特点,并强调上大学不能把文凭当作找饭碗的敲门砖;

之后讨论选科的问题,作者强调生活本身是种享受,选科要根据自己的兴趣,不要早谈专门、只谈专门,可以的话多方面发展。

8、《谈作文》。 本文主要探讨了作文的能力是可以通过练习提升的。

作者在论证这个观点时,举了福楼拜叫莫泊桑把十年辛苦成就的稿本付之一炬,从新起首学描实境,托尔斯泰不断修改自己的小说以及小泉八云咬文嚼字的事例;

同时,为了更严密地论证自己的观点,作者还使用类比手法,阐述了“学文如学画,学画可临帖,又可写生”的道理;

最后,作者指出学写作文还要注重写生,须勤做描写文和记叙文等。

9、《谈情与理》。 本文从现代哲学和心理学的角度强调了情感比理智更重要。

为了证明这个观点,作者先讨论了“规范与事实”之间的关系,着重指出如果规范不根据事实制定,就不可能实现,也没有任何意义;

接着,作者讨论了“情感的生活”比“理智的生活”更加幸福的道理;

最后,作者又讨论了“问理的道德”和“问心的道德”的区别以及“孝”的内涵等,以此得出结论:理智没有多大能力去支配情感,纵使理智能支配情感,而理胜于情的生活和文化都不是理想的。

10、《谈摆脱》。 本文认为,生命途程上的歧路尽管千差万别,而实际上只有一条路可走,有所取必有所舍,这是自然的道理。

世间有许多人站在歧路上只徘徊顾虑,既不肯有所舍,便不能有所取。世间也有许多人既走上这一条路,又念念不忘那一条路。“摆脱不开”便是人生悲剧的起源。畏首畏尾,徘徊歧路,心境既多苦痛,而事业也不能成就。许多人的生命都是这样模模糊糊地过去的。

要免除这种人生悲剧,第一须要“摆脱得开”。消极说是“摆脱得开”,积极说便是“提得起”,便是“抓得住”。

11、《谈在卢佛尔宫所得的一个感想》。

文章开篇对比描写“我”和那群美国人看《蒙娜·丽莎》态度的不同,引出对中世纪的“慢”与现世纪的“快”的深入讨论,并用中世纪的大教寺与现世纪的钢铁房屋、手工湘绣和机械编织的杭州织锦的区别来讨论“效率”,最终得出结论:“效率”决不是唯一的估定价值的标准。

所以我们能惊赞热烈的失败,能欣赏一般人所嗤笑的呆气和空想,能景仰不计成败的艰苦卓绝的努力。

12、《谈人生与我》。 文章先介绍了两种看待人生的方法。第一种看待人生的方法:站在前台看待自己的人生,把自己看得和旁人、鸟兽虫鱼诸物一样。第二种看待人生的方法:站在后台看待他人的人生,把人和物一律看待,看人生的悲喜剧。

接着从草木虫鱼的身上得出我们的人生态度,不在生活以外别求生活方法,不在生活以外别求生活目的,无论是生活幸运还是遭遇磨难都无伤天地之和,生活就是生活本身等;并强调了自然界的万事万物与人类相比都有着积极向上的生活态度的观点。

最后,文章指出作者“人生有价值正因其有悲剧”的观点。

艺术特色

1.文字简洁而意味隽永。朱光潜先生遵循“灵性的爆发,天性的流露”的行文理念,将那些十分艰涩、谈论人生修养的哲理变得生动活泼、新鲜有趣,在平易的语言中蕴藏着内涵和韵味。

(1)善于使用多种修辞手法。作者在论述个人观点时,为了使文章更加形象、生动,很注重修辞的更用。比如《谈动》中,在讨论人内心中的“烦闷”时,作者以自己为例,写道:“在心气和平时,我景仰希腊廊下派哲学者,相信人生当饭依自然,不当存有嗔喜贪恋;我景仰托尔斯泰,相信人生之美在宥与爱;我景仰布朗宁,相信世间有丑才能有美,不完全乃真完全。”

(2)善于使用整齐的语句。比如《谈静》中,“比方路边有一棵苍松,你看见它只觉得可以砍来造船;我见到它可以让人纳凉;旁人也许说它很宜于入画,或者说它是高风亮节的象征”,用整齐的语句表述不同的人对同一种事物的不同看法。

2.运用多种论证方法,使论述更有说服力。

(1)善于列举名人事例说明道理。比如《谈读书》中列举了孙中山、富兰克林等名家的读书事例证明许多人的学问都是在忙中做成的;在《谈作文》中列举托尔斯泰、小泉八云等人的事例等。

(2)善于使用引用论证的手法。比如《谈静》中,引用了朱熹的诗、日本人小林一茶的俳句以及陶渊明、嵇叔夜、王摩诘等人的诗句。

(3)善于使用类比论证。作者在论证自己的观点时,很注重深入浅出,通过类比论证的方式把深奥的道理用生活中大家熟知的现象加以分析。比如《谈多元宇宙》中,作者在论述“道德”时,用“说一个幻想是道德的,或者说一幅画是不道德的,是无异于说一个方形是道德的,或者说一个三角形是不道德的,同为毫无意义”来类比论证“美术的超道德”性。

(4)善于使用对比论证的手法。作者讨论问题最常用的论证手法是对比的手法。比如《谈在卢佛尔宫所得的一个感想》,就用自己认真欣赏《蒙娜·丽莎》和美国人走马观花地看《蒙娜·丽莎》对比来论证;再如《谈人生与我》中,用第一种和第二种看待人生的方法对比等。

一、填空题。

1.朱光潜,字___,安徽省桐城人。现当代著名____、____、____、___。

2.《谈摆脱》是朱光潜读_________的文章时所阐发的感想,得出了 ______________的结论

孟实

美学家

文艺理论家

教育家

翻译家

黑格尔讨论悲剧

悲剧都出生于两理想间的冲突

3.《给青年的十二封信》的作者是____,笔名是_______。

4.《给青年的十二封信》以___文化程度的青年为对象,并未曾指定某一受信人的姓名。

朱光潜

孟实

(孟石)

中学

5.在《谈静》中,作者告诉我们,人生乐趣一半得之于___,还有一半得之于___。

6.十字街头上握有最大威权的是__。

7.在《谈升学与选课》中,作者说:人生第一桩事是___,我时常想,_____,______,在人生中都只能算是第二桩事。

活动

感受

习俗__

生活

做学问

做事业

二、判断题。

1.《给青年的十二封信》的作者是朱光潜。主要内容是十二封作者旅欧期间从海外寄到某一家杂志社登载过的信。( )

2.《给青年的十二封信》由夏丏尊的序、十二封信、两篇附录、一篇代跋组成。( )

3.朱光潜是我国现代哲学的开拓者和奠基者之一。( )

√

√

×

4.《给青年的十二封信》对文学、人生、升学、审美以及情理等多个问题做了深入的探讨,作品篇幅较长。( )

5.朱光潜写《给青年的十二封信》的原因之一是他认为大部分青年浑浑噩噩地生活着,粗陋肤浅,高谈阔论,有时不知道自己在说些干些什么。( )

6.第十封信《谈摆脱》则一针见血地点出人生的悲剧在于摆脱不了,没有勇气和魄力去做自己想做的事,也没有勇气和魄力拒绝做自己不想做的事。( )

×

√

√

三、选择题。

1.下面与《给青年的十二封信》的内容不符的一项是( )

A.达尔文在自传里曾经说过,他幼时颇好文学和音乐,壮时因为研究生物学,把文学和音乐都丢开了,到老来他再想拿诗歌来消遣,便寻不出趣味来了。兴味要在青年时设法培养,过了正常时节,便会萎谢。

B.世间天才之所以为天才,固然由于具有伟大的创造力,而他的感受力也分外比一般人强烈。

1.下面与《给青年的十二封信》的内容不符的一项是( )

C.种田人常羡慕读书人,读书人也常羡慕种田人。竹篱瓜架旁的黄粱浊酒和朱门大厦中的山珍海鲜,在旁观者所看出来的滋味都比当局者亲口尝出来的好。

D.总之,愁生于郁,解愁的方法在泄;郁由于静止,求泄的方法在动。

2.下列不属于朱光潜作品的一项是( )

A.《谈美书简》B.《悲剧心理学》C.《西方美学史》D.《文心》

C

D

3.下面与《给青年的十二封信》的内容不符的一项是( )

A.许多闲人都能领略静中趣味,而能领略静中趣味的人,也必定要闲。

B.昨日的殉道者,今日或成为市场偶像,而真纯面目便不免因之污损了。到了市场而不成为偶像,成偶像而不至于破落,都是很难的事。

3.下面与《给青年的十二封信》的内容不符的一项是( )

C.倘若基础树得不宽广,你就是“专”,也决不能专到多远路。

D.从草木虫鱼的生活,我觉出一个经验。我不在生活以外别求生活方法,不在生活以外别求生活目的。

A

四、简答题。

1.“我时常想,做学问,做事业,在人生中都只能算是第二桩事。人生第一桩事是生活。我所谓‘生活’是‘享受’,是‘领略’,是‘培养生机’。”请赏析这句话。

这一段读出朱光潜先生把生活放在第一位,生活本身才是最重要的。生活要有趣味。我想,就像我一样,很多中国的学生往往把学业看得太重,一心都是在想着学习,想着如何提高自己的能力。却忽视了生活,没有了生活的味道。

2.名著阅读。

人生乐趣一半得之于活动,也还有一半得之于感受。所谓“感受”是被动的,是容许自然界事物感动我的感官和心灵。这两个字含义极广。眼见颜色,耳闻声音,是感受;见颜色而知其美,闻声音而知其和,也是感受。同一美颜,同一和声,而各个人所见到的美与和的程度又随天资境遇而不同。比方路边有一棵苍松,你看见它只觉得可以砍来造船;

我见到它可以让人纳凉;旁人也许说它很宜于入画,或者说它是高风亮节的象征。再比方街上有一个乞丐,我只能见到他的蓬头垢面,觉得他很讨厌;你见他便发慈悲心,给他一个铜子;旁人见到他也许立刻发下宏愿,要打翻社会制度。

语段说“感受”的“含义极广”。请根据文义,说明“含义极广”表现在哪些方面?

①感知到对象。②对象引起的人的心灵的反应。③不同个体的反应有差异。

推荐大家阅读《给青年的十二封信》,许多疑惑就会烟消云散。许多纠结就会豁然开朗!你的青春自然就会靓丽明净!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读