第8课 世界市场与商业贸易 同步训练试题(Word版含答案) 高中历史选择性必修2 经济与社会生活

文档属性

| 名称 | 第8课 世界市场与商业贸易 同步训练试题(Word版含答案) 高中历史选择性必修2 经济与社会生活 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-18 09:40:53 | ||

图片预览

文档简介

世界市场与商业贸易

一、单选题

1.1637年,意大利传教士艾儒略在《西方问答》中写到:“……有识者曰:敝地实受多银之害,金银愈多,而货愈贵也。”导致这一时期“银多货贵”的原因有

①英国成为海上霸主②工业革命③殖民掠夺④奴隶贸易

A.①② B.③④ C.②③ D.①④

2.1949年,可口可乐被视为“资本主义”离开中国: 1978年12月 13 日,可口可乐重返中国市场:但1982年1月30日,商业部通电全国,立即停止内销可口可乐: 1983 年,卫生部门又提出:“可口可乐含有咖啡因,不符合卫生要求”。上述现象出现的主要原因是( )

A.人们对城市经济体制改革的质疑 B.国家制定政策保护本国汽水产品

C.受国内外因素影响下的传统认知 D.中美关系恶化加深中美贸易矛盾

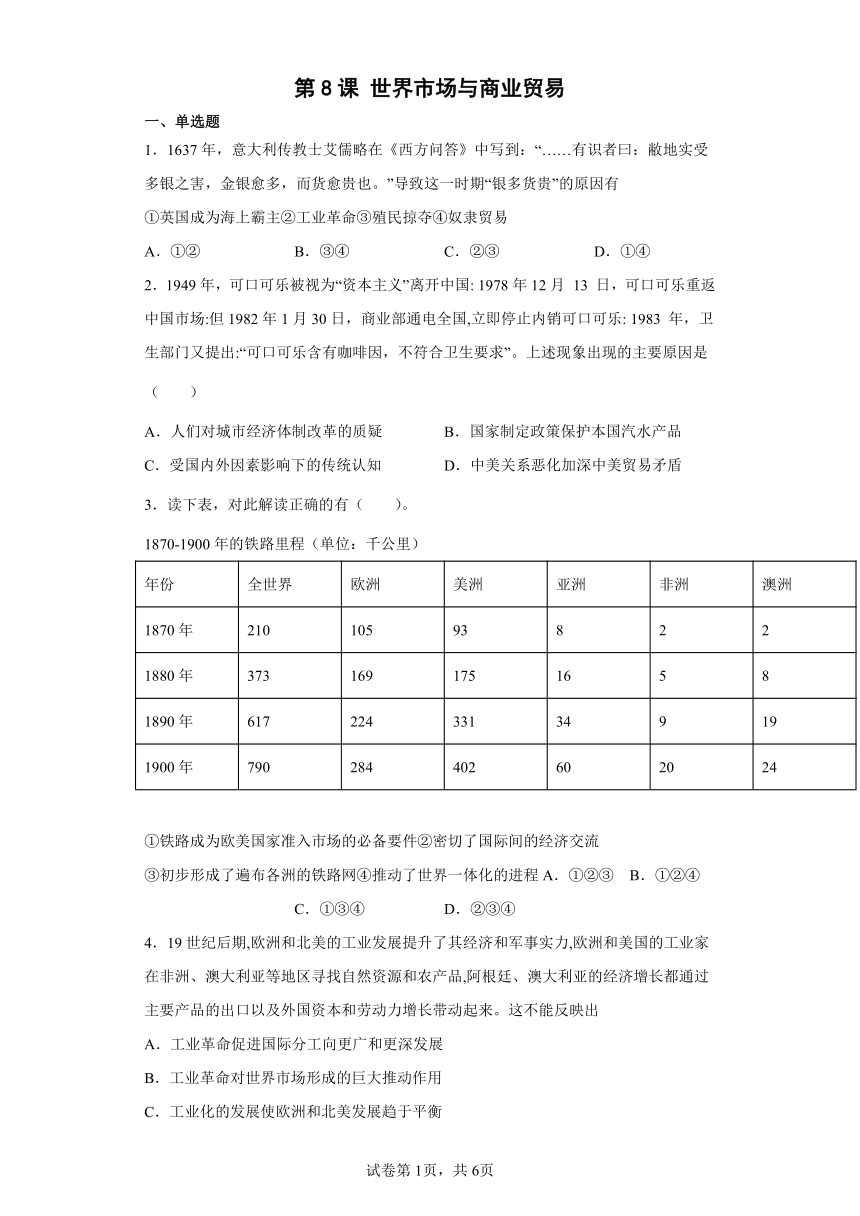

3.读下表,对此解读正确的有( )。

1870-1900年的铁路里程(单位:千公里)

年份 全世界 欧洲 美洲 亚洲 非洲 澳洲

1870年 210 105 93 8 2 2

1880年 373 169 175 16 5 8

1890年 617 224 331 34 9 19

1900年 790 284 402 60 20 24

①铁路成为欧美国家准入市场的必备要件②密切了国际间的经济交流

③初步形成了遍布各洲的铁路网④推动了世界一体化的进程A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

4.19世纪后期,欧洲和北美的工业发展提升了其经济和军事实力,欧洲和美国的工业家在非洲、澳大利亚等地区寻找自然资源和农产品,阿根廷、澳大利亚的经济增长都通过主要产品的出口以及外国资本和劳动力增长带动起来。这不能反映出

A.工业革命促进国际分工向更广和更深发展

B.工业革命对世界市场形成的巨大推动作用

C.工业化的发展使欧洲和北美发展趋于平衡

D.资本主义经济“全球化”趋势不断加强

5.16—19世纪初.西班牙侵入菲律宾后开辟了菲律宾与墨西哥之间的商业航线,被称为“马尼拉大帆船贸易”。此后中国的丝绸、瓷器等商品源源不断地输入拉丁美洲各地,美洲的白银至少有半数输往中国。这一航线的开辟

A.使印度洋沿岸成为贸易中心 B.提高了亚洲的经济地位

C.源于中国对外来商品的需求 D.有利于世界市场的形成

6.20世纪60年代与70年代前期,发展中国家实现了经济高速发展。下列关于二战后发展中国家经济发展的说法正确的是

①经济发展的首要目标是经济独立 ②取得民族独立是经济发展的前提条件

③经济发展受到西方发达国家贸易保护主义的阻碍 ④大力发展市场经济

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

7.17世纪,荷兰商人从南非进口小麦,从印度进口玛瑙贝,从巴西进口蔗糖。小麦养活了国内消费者,于是更多的荷兰人成为商人、银行家和手工业者,从事农业的人越来越少。到18世纪,由于咖啡、茶、糖和烟草等大宗商品的出现,世界贸易变得更加错综复杂。这主要反映了

A.资本主义扩张手段发生变化 B.荷兰经济转型得以完成

C.资本主义世界市场日益扩大 D.世界殖民体系最终确立

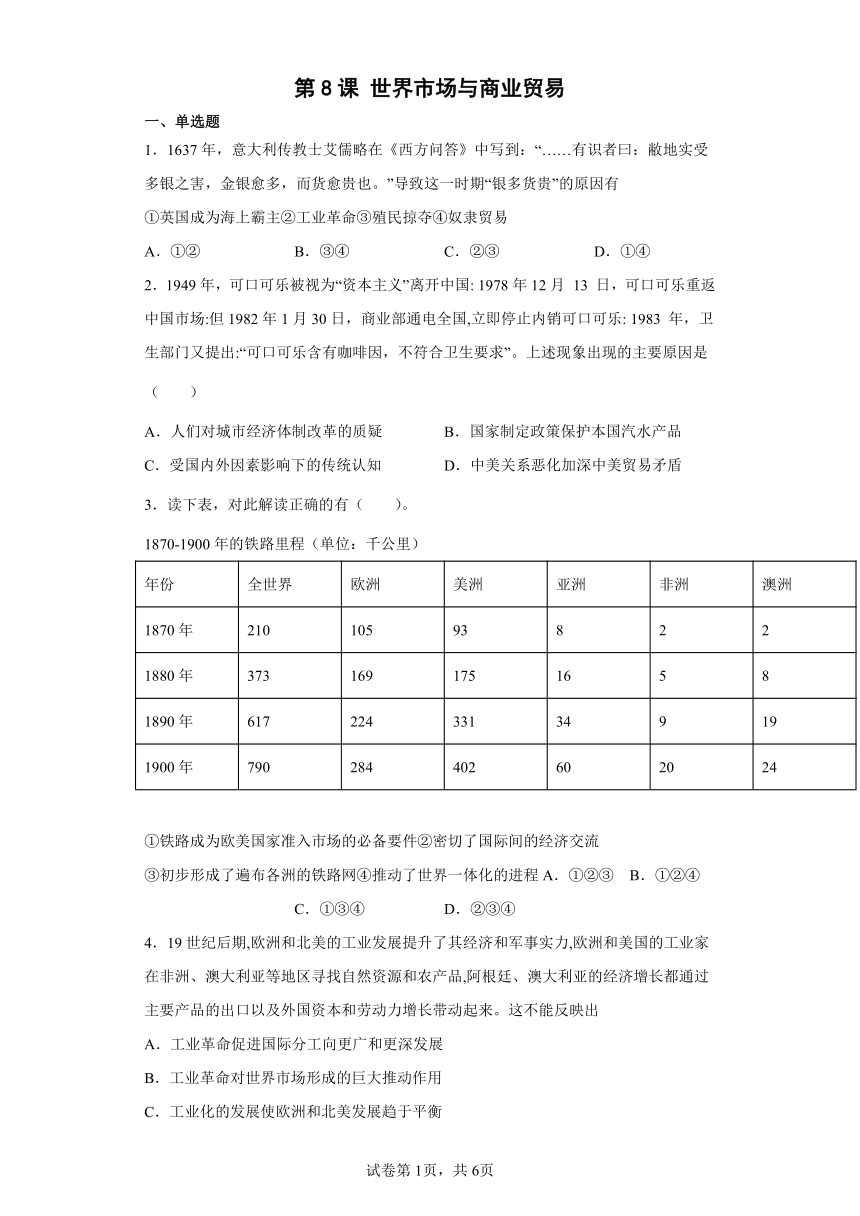

8.以下数据显示了中国两种最重要的农产品出口量的变化,它反映了

A.中国自然经济仍占主导地位 B.欧美贸易保护打击了中国经济

C.农业生产水平急剧下降 D.官僚资本挤压了民族资本空间

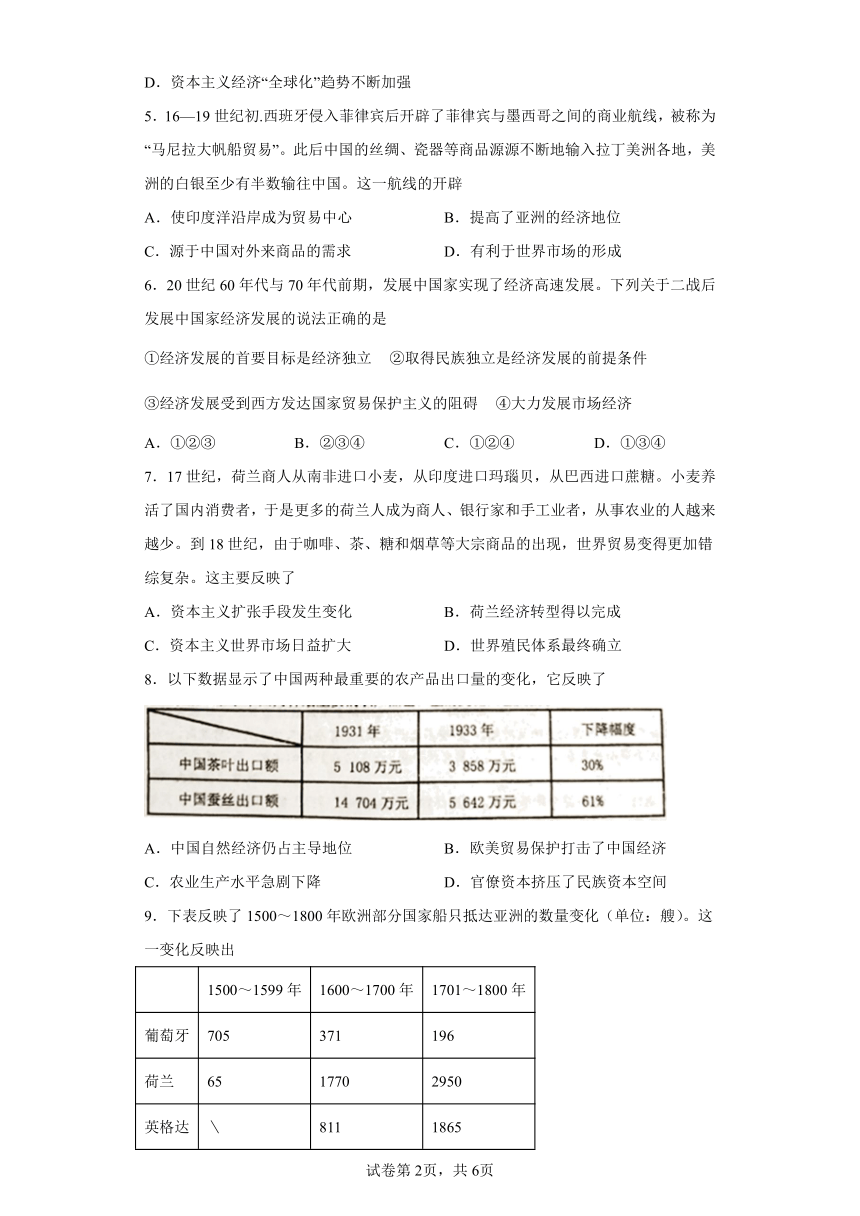

9.下表反映了1500~1800年欧洲部分国家船只抵达亚洲的数量变化(单位:艘)。这一变化反映出

1500~1599年 1600~1700年 1701~1800年

葡萄牙 705 371 196

荷兰 65 1770 2950

英格达 \ 811 1865

法国 \ 155 1300

其他 \ 54 350

合计 770 3161 6661

A.工业革命完成迫切需要扩大市场 B.东方从属于西方格局的形成

C.欧洲在与亚洲的贸易中处于优势 D.海上殖民霸权逐渐转移的趋势

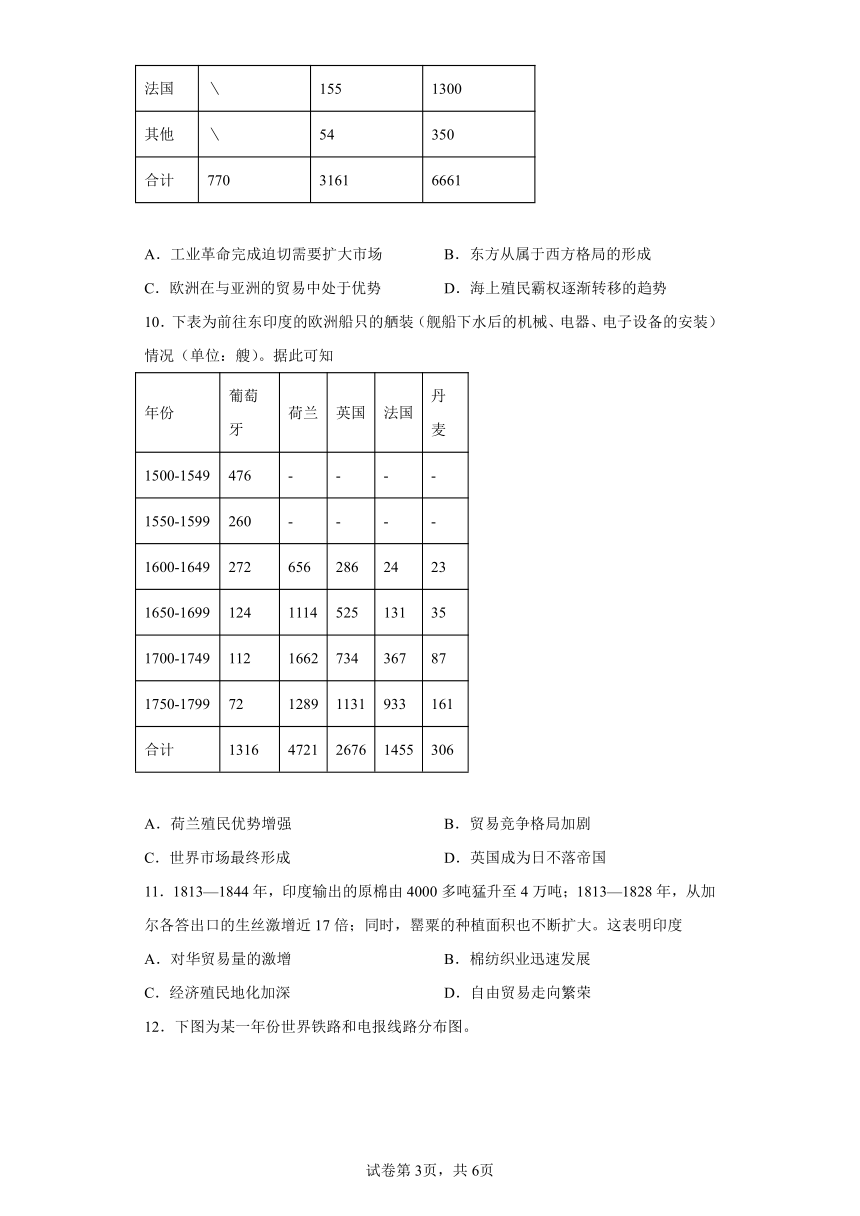

10.下表为前往东印度的欧洲船只的舾装(舰船下水后的机械、电器、电子设备的安装)情况(单位:艘)。据此可知

年份 葡萄牙 荷兰 英国 法国 丹麦

1500-1549 476 - - - -

1550-1599 260 - - - -

1600-1649 272 656 286 24 23

1650-1699 124 1114 525 131 35

1700-1749 112 1662 734 367 87

1750-1799 72 1289 1131 933 161

合计 1316 4721 2676 1455 306

A.荷兰殖民优势增强 B.贸易竞争格局加剧

C.世界市场最终形成 D.英国成为日不落帝国

11.1813—1844年,印度输出的原棉由4000多吨猛升至4万吨;1813—1828年,从加尔各答出口的生丝激增近17倍;同时,罂粟的种植面积也不断扩大。这表明印度

A.对华贸易量的激增 B.棉纺织业迅速发展

C.经济殖民地化加深 D.自由贸易走向繁荣

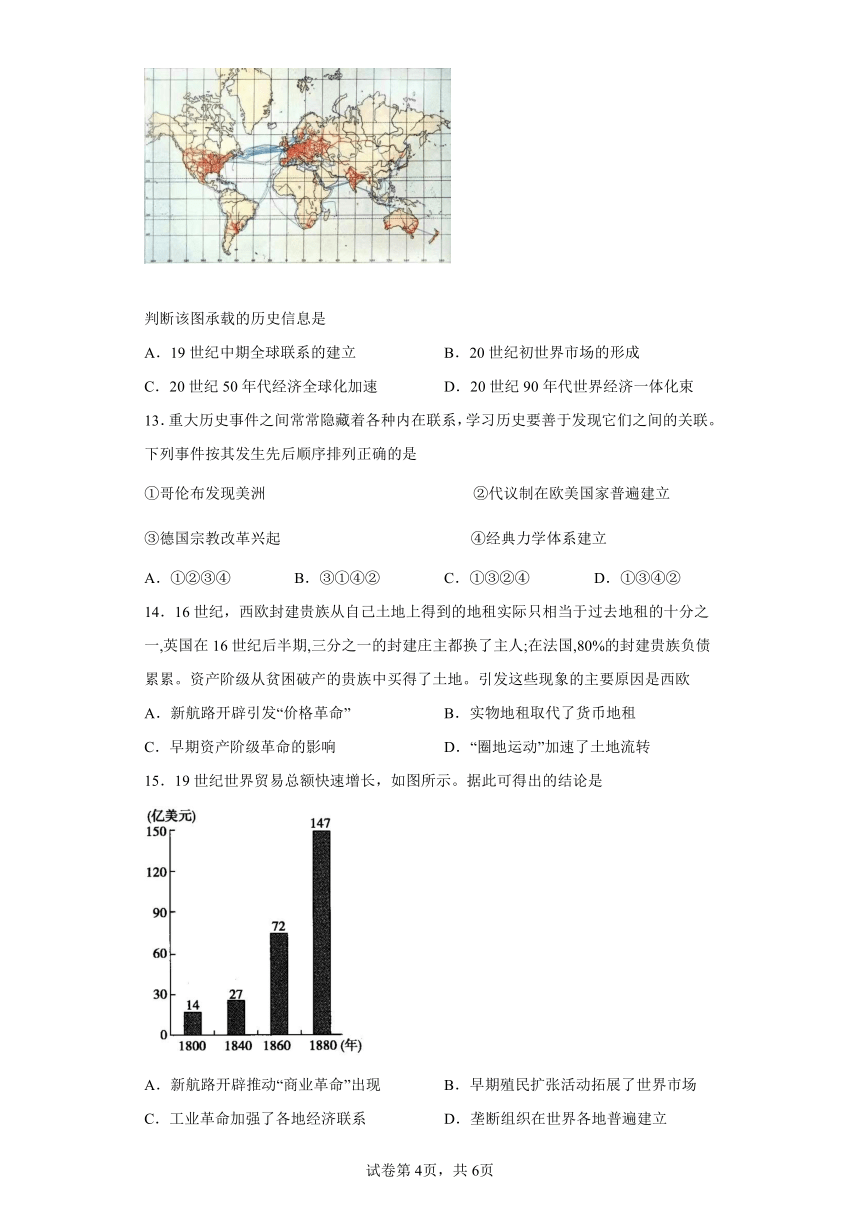

12.下图为某一年份世界铁路和电报线路分布图。

判断该图承载的历史信息是

A.19世纪中期全球联系的建立 B.20世纪初世界市场的形成

C.20世纪50年代经济全球化加速 D.20世纪90年代世界经济一体化束

13.重大历史事件之间常常隐藏着各种内在联系,学习历史要善于发现它们之间的关联。下列事件按其发生先后顺序排列正确的是

①哥伦布发现美洲 ②代议制在欧美国家普遍建立

③德国宗教改革兴起 ④经典力学体系建立

A.①②③④ B.③①④② C.①③②④ D.①③④②

14.16世纪,西欧封建贵族从自己土地上得到的地租实际只相当于过去地租的十分之一,英国在16世纪后半期,三分之一的封建庄主都换了主人;在法国,80%的封建贵族负债累累。资产阶级从贫困破产的贵族中买得了土地。引发这些现象的主要原因是西欧

A.新航路开辟引发“价格革命” B.实物地租取代了货币地租

C.早期资产阶级革命的影响 D.“圈地运动”加速了土地流转

15.19世纪世界贸易总额快速增长,如图所示。据此可得出的结论是

A.新航路开辟推动“商业革命”出现 B.早期殖民扩张活动拓展了世界市场

C.工业革命加强了各地经济联系 D.垄断组织在世界各地普遍建立

二、材料分析题

16.阅读材料,完成下列要求

材料一 9.17世纪,英国失地农民的数量还比较有限。1536年法令规定:所有健康的人,一旦被发现乞食,要被剥光衣服,绑在马车后游街示众,同时鞭打至流血,然后遣返原籍。随着圈地规模的扩大,英国政府逐渐认识到,农民进城流浪的问题是社会转型带来的。1572年法令规定:对贫民要进行救济,要求治安法官给每个教区的贫民登记造册,将他们遣返回乡,由当地安置。随着农村剩余劳动力越来越多,失业问题成为比流民更为严重的问题。1629年诰令明确指出:要尽一切可能“为贫民提供资金和原材料,安排他们就业”。随着工业革命的逐步开展,工业化地区需要更多的劳动力。1834年《新济贫法》规定:贫困者必须进入济贫院,参加劳动。其目的是培养受救济者的劳动习惯,使他们能靠劳动谋生。

——摘编自刘书增《社会转型时期英国农业劳动力转移问题》

材料二 尽管苏南地区近代工商业有长足的发展,而且也需要大量的农村劳动力,但其本身发展并不充分,容量也有限。据1933年的调查,苏南地区工厂工人为337222人,这其中苏南籍的农民工人约占60%,总数仅在20万人左右。伴随近代化的步伐,一些近代城市相继兴盛起来,城市人口的大幅度增长刺激了对农产品的大量需求,因而,在这些城市近郊逐渐兴起了一批以种植蔬菜、花卉和水果以及养殖奶牛、蜜蜂为业的农户或畜牧树艺等新式农场。农业内部产业结构的调整成了消化农村剩余劳动力的主要途径,植棉业、蚕桑业、园艺和畜牧业的迅速发展,使农业内部吸纳的农村劳动力达70%。

——摘编自周中建《近代苏南农业内部产业结构调整与农村劳动力转移》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括英国处理农村剩余劳动力政策的变化,并说明其积极影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,比较近代我国苏南地区和英国农村剩余劳动力转移的不同之处,并分析近代苏南地区出现这些不同的原因。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 经济全球化并不是一个新近出现的事物。自新航路开辟以来,资本主义经济体系就处于不断扩张之中。从19世纪后期到第一次世界大战爆发前,国际贸易迅速发展(如表4所示)。现有研究表明,1870到1914年间经济全球化达到一个小高潮。

世界贸易指数和贸易总额

年份 贸易指数(以1913年为100) 贸易总额(单位:10亿法郎)

1870 24 45.5

1880 36 68.8

1890 49 94.2

1900 68 118.2

1910 85 162.4

1913 100 192.4

——摘编自刘宗绪主编《世界近代史》等材料二

——摘编自斯蒂芬·布劳德伯利等编著《剑桥现代欧洲经济史》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析经济全球化在1870到1914年间达到小高潮的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,阐述第一次世界大战以来经济全球化发展的基本历程。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

2.C

3.D

4.C

5.D

6.A

7.C

8.B

9.D

10.B

11.C

12.B

13.D

14.A

15.C

16.(1)变化:从以惩罚为主过渡到以救济为主,继而发展.到解决农村剩余劳动力的就业问题。积极影响:有利于缓和社会矛盾,促进社会稳定;把农村剩余劳动力和就业联系起来,有利于工业革命的开展;推动了城市化进程,促进了英国社会的转型。

(2)不同之处:英国主要流人城市和工业,苏南地区则主要是农业产业内流动;英国与国家政策引导关系密切,苏南地区则主要是农业内部产业结构调整的结果。

原因:中国工业化缺乏有效市场基础,城市化程度低;传统耕织结构的影响;政府经济职能的欠缺。

17.(1)原因:新航路开辟以来全球联系的日益密切;资本主义开放性和扩张性的本质;第二次工业革命的推动;资本主义代议制民主制度的普遍建立;资本主义世界市场的最终形成;相对和平的国际环境;国际贸易的迅速发展。

(2)历程:①一战后到二战结束:经济全球化总体呈下降趋势。原因:两次世界大战阻碍了经济交流;俄国十月革命后建立了人类史上第一个社会主义政权,资本主义对其经济封锁;席卷资本主义世界的经济危机,造成货币贬值、汇率混乱,很多国家提高关税、实行贸易壁垒。

②二战后至今:经济全球化总体呈上升趋势。原因:战后和平的国际环境;美苏冷战一定程度上限制金融一体化和移民,战后资本主义国家经济的恢复发展;战后世界经济从无序到有序、朝着体系化和制度化的方向发展;20 世纪90年代以来两极格局解体,市场经济发展;各国注重经济和科技的发展、和平和发展成为时代主题;世界多极化的推动。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、单选题

1.1637年,意大利传教士艾儒略在《西方问答》中写到:“……有识者曰:敝地实受多银之害,金银愈多,而货愈贵也。”导致这一时期“银多货贵”的原因有

①英国成为海上霸主②工业革命③殖民掠夺④奴隶贸易

A.①② B.③④ C.②③ D.①④

2.1949年,可口可乐被视为“资本主义”离开中国: 1978年12月 13 日,可口可乐重返中国市场:但1982年1月30日,商业部通电全国,立即停止内销可口可乐: 1983 年,卫生部门又提出:“可口可乐含有咖啡因,不符合卫生要求”。上述现象出现的主要原因是( )

A.人们对城市经济体制改革的质疑 B.国家制定政策保护本国汽水产品

C.受国内外因素影响下的传统认知 D.中美关系恶化加深中美贸易矛盾

3.读下表,对此解读正确的有( )。

1870-1900年的铁路里程(单位:千公里)

年份 全世界 欧洲 美洲 亚洲 非洲 澳洲

1870年 210 105 93 8 2 2

1880年 373 169 175 16 5 8

1890年 617 224 331 34 9 19

1900年 790 284 402 60 20 24

①铁路成为欧美国家准入市场的必备要件②密切了国际间的经济交流

③初步形成了遍布各洲的铁路网④推动了世界一体化的进程A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

4.19世纪后期,欧洲和北美的工业发展提升了其经济和军事实力,欧洲和美国的工业家在非洲、澳大利亚等地区寻找自然资源和农产品,阿根廷、澳大利亚的经济增长都通过主要产品的出口以及外国资本和劳动力增长带动起来。这不能反映出

A.工业革命促进国际分工向更广和更深发展

B.工业革命对世界市场形成的巨大推动作用

C.工业化的发展使欧洲和北美发展趋于平衡

D.资本主义经济“全球化”趋势不断加强

5.16—19世纪初.西班牙侵入菲律宾后开辟了菲律宾与墨西哥之间的商业航线,被称为“马尼拉大帆船贸易”。此后中国的丝绸、瓷器等商品源源不断地输入拉丁美洲各地,美洲的白银至少有半数输往中国。这一航线的开辟

A.使印度洋沿岸成为贸易中心 B.提高了亚洲的经济地位

C.源于中国对外来商品的需求 D.有利于世界市场的形成

6.20世纪60年代与70年代前期,发展中国家实现了经济高速发展。下列关于二战后发展中国家经济发展的说法正确的是

①经济发展的首要目标是经济独立 ②取得民族独立是经济发展的前提条件

③经济发展受到西方发达国家贸易保护主义的阻碍 ④大力发展市场经济

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

7.17世纪,荷兰商人从南非进口小麦,从印度进口玛瑙贝,从巴西进口蔗糖。小麦养活了国内消费者,于是更多的荷兰人成为商人、银行家和手工业者,从事农业的人越来越少。到18世纪,由于咖啡、茶、糖和烟草等大宗商品的出现,世界贸易变得更加错综复杂。这主要反映了

A.资本主义扩张手段发生变化 B.荷兰经济转型得以完成

C.资本主义世界市场日益扩大 D.世界殖民体系最终确立

8.以下数据显示了中国两种最重要的农产品出口量的变化,它反映了

A.中国自然经济仍占主导地位 B.欧美贸易保护打击了中国经济

C.农业生产水平急剧下降 D.官僚资本挤压了民族资本空间

9.下表反映了1500~1800年欧洲部分国家船只抵达亚洲的数量变化(单位:艘)。这一变化反映出

1500~1599年 1600~1700年 1701~1800年

葡萄牙 705 371 196

荷兰 65 1770 2950

英格达 \ 811 1865

法国 \ 155 1300

其他 \ 54 350

合计 770 3161 6661

A.工业革命完成迫切需要扩大市场 B.东方从属于西方格局的形成

C.欧洲在与亚洲的贸易中处于优势 D.海上殖民霸权逐渐转移的趋势

10.下表为前往东印度的欧洲船只的舾装(舰船下水后的机械、电器、电子设备的安装)情况(单位:艘)。据此可知

年份 葡萄牙 荷兰 英国 法国 丹麦

1500-1549 476 - - - -

1550-1599 260 - - - -

1600-1649 272 656 286 24 23

1650-1699 124 1114 525 131 35

1700-1749 112 1662 734 367 87

1750-1799 72 1289 1131 933 161

合计 1316 4721 2676 1455 306

A.荷兰殖民优势增强 B.贸易竞争格局加剧

C.世界市场最终形成 D.英国成为日不落帝国

11.1813—1844年,印度输出的原棉由4000多吨猛升至4万吨;1813—1828年,从加尔各答出口的生丝激增近17倍;同时,罂粟的种植面积也不断扩大。这表明印度

A.对华贸易量的激增 B.棉纺织业迅速发展

C.经济殖民地化加深 D.自由贸易走向繁荣

12.下图为某一年份世界铁路和电报线路分布图。

判断该图承载的历史信息是

A.19世纪中期全球联系的建立 B.20世纪初世界市场的形成

C.20世纪50年代经济全球化加速 D.20世纪90年代世界经济一体化束

13.重大历史事件之间常常隐藏着各种内在联系,学习历史要善于发现它们之间的关联。下列事件按其发生先后顺序排列正确的是

①哥伦布发现美洲 ②代议制在欧美国家普遍建立

③德国宗教改革兴起 ④经典力学体系建立

A.①②③④ B.③①④② C.①③②④ D.①③④②

14.16世纪,西欧封建贵族从自己土地上得到的地租实际只相当于过去地租的十分之一,英国在16世纪后半期,三分之一的封建庄主都换了主人;在法国,80%的封建贵族负债累累。资产阶级从贫困破产的贵族中买得了土地。引发这些现象的主要原因是西欧

A.新航路开辟引发“价格革命” B.实物地租取代了货币地租

C.早期资产阶级革命的影响 D.“圈地运动”加速了土地流转

15.19世纪世界贸易总额快速增长,如图所示。据此可得出的结论是

A.新航路开辟推动“商业革命”出现 B.早期殖民扩张活动拓展了世界市场

C.工业革命加强了各地经济联系 D.垄断组织在世界各地普遍建立

二、材料分析题

16.阅读材料,完成下列要求

材料一 9.17世纪,英国失地农民的数量还比较有限。1536年法令规定:所有健康的人,一旦被发现乞食,要被剥光衣服,绑在马车后游街示众,同时鞭打至流血,然后遣返原籍。随着圈地规模的扩大,英国政府逐渐认识到,农民进城流浪的问题是社会转型带来的。1572年法令规定:对贫民要进行救济,要求治安法官给每个教区的贫民登记造册,将他们遣返回乡,由当地安置。随着农村剩余劳动力越来越多,失业问题成为比流民更为严重的问题。1629年诰令明确指出:要尽一切可能“为贫民提供资金和原材料,安排他们就业”。随着工业革命的逐步开展,工业化地区需要更多的劳动力。1834年《新济贫法》规定:贫困者必须进入济贫院,参加劳动。其目的是培养受救济者的劳动习惯,使他们能靠劳动谋生。

——摘编自刘书增《社会转型时期英国农业劳动力转移问题》

材料二 尽管苏南地区近代工商业有长足的发展,而且也需要大量的农村劳动力,但其本身发展并不充分,容量也有限。据1933年的调查,苏南地区工厂工人为337222人,这其中苏南籍的农民工人约占60%,总数仅在20万人左右。伴随近代化的步伐,一些近代城市相继兴盛起来,城市人口的大幅度增长刺激了对农产品的大量需求,因而,在这些城市近郊逐渐兴起了一批以种植蔬菜、花卉和水果以及养殖奶牛、蜜蜂为业的农户或畜牧树艺等新式农场。农业内部产业结构的调整成了消化农村剩余劳动力的主要途径,植棉业、蚕桑业、园艺和畜牧业的迅速发展,使农业内部吸纳的农村劳动力达70%。

——摘编自周中建《近代苏南农业内部产业结构调整与农村劳动力转移》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括英国处理农村剩余劳动力政策的变化,并说明其积极影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,比较近代我国苏南地区和英国农村剩余劳动力转移的不同之处,并分析近代苏南地区出现这些不同的原因。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 经济全球化并不是一个新近出现的事物。自新航路开辟以来,资本主义经济体系就处于不断扩张之中。从19世纪后期到第一次世界大战爆发前,国际贸易迅速发展(如表4所示)。现有研究表明,1870到1914年间经济全球化达到一个小高潮。

世界贸易指数和贸易总额

年份 贸易指数(以1913年为100) 贸易总额(单位:10亿法郎)

1870 24 45.5

1880 36 68.8

1890 49 94.2

1900 68 118.2

1910 85 162.4

1913 100 192.4

——摘编自刘宗绪主编《世界近代史》等材料二

——摘编自斯蒂芬·布劳德伯利等编著《剑桥现代欧洲经济史》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析经济全球化在1870到1914年间达到小高潮的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,阐述第一次世界大战以来经济全球化发展的基本历程。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

2.C

3.D

4.C

5.D

6.A

7.C

8.B

9.D

10.B

11.C

12.B

13.D

14.A

15.C

16.(1)变化:从以惩罚为主过渡到以救济为主,继而发展.到解决农村剩余劳动力的就业问题。积极影响:有利于缓和社会矛盾,促进社会稳定;把农村剩余劳动力和就业联系起来,有利于工业革命的开展;推动了城市化进程,促进了英国社会的转型。

(2)不同之处:英国主要流人城市和工业,苏南地区则主要是农业产业内流动;英国与国家政策引导关系密切,苏南地区则主要是农业内部产业结构调整的结果。

原因:中国工业化缺乏有效市场基础,城市化程度低;传统耕织结构的影响;政府经济职能的欠缺。

17.(1)原因:新航路开辟以来全球联系的日益密切;资本主义开放性和扩张性的本质;第二次工业革命的推动;资本主义代议制民主制度的普遍建立;资本主义世界市场的最终形成;相对和平的国际环境;国际贸易的迅速发展。

(2)历程:①一战后到二战结束:经济全球化总体呈下降趋势。原因:两次世界大战阻碍了经济交流;俄国十月革命后建立了人类史上第一个社会主义政权,资本主义对其经济封锁;席卷资本主义世界的经济危机,造成货币贬值、汇率混乱,很多国家提高关税、实行贸易壁垒。

②二战后至今:经济全球化总体呈上升趋势。原因:战后和平的国际环境;美苏冷战一定程度上限制金融一体化和移民,战后资本主义国家经济的恢复发展;战后世界经济从无序到有序、朝着体系化和制度化的方向发展;20 世纪90年代以来两极格局解体,市场经济发展;各国注重经济和科技的发展、和平和发展成为时代主题;世界多极化的推动。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化