3.4多普勒效应及其应用 同步练习(Word版含解析)

文档属性

| 名称 | 3.4多普勒效应及其应用 同步练习(Word版含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁科版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2022-04-19 09:58:31 | ||

图片预览

文档简介

鲁科版 (2019)选择性必修一 3.4 多普勒效应及其应用

一、单选题

1.关于教材中插图所涉及的物理知识,描述正确的是( )

A. 一列水波通过狭缝时的折射现象

B. 单摆做受迫振动的周期与摆球质量有关

C. 水下多普勒测速仪可测海水流速

D. 水波干涉时振动加强点位移一定比振动减弱点位移大

2.下列说法正确的是( )

A.只有缝或孔的宽度比波长长才容易观察到波的衍射现象

B.横波中质点的振动方向与波的传播方向共线

C.发生多普勒效应时,观察者接收到的频率与波源的频率不同

D.物体做受迫振动时,受迫振动的频率等于物体的固有频率

3.下列关于机械波的说法,正确的是( )

A.两列波叠加一定会出现稳定的干涉图样

B.在干涉图样中,振动加强区域的质点的位移不一定大于振动减弱区域质点的位移

C.只有障碍物或孔的尺寸与波长比较相差不多或小得多,波才能发生衍射

D.当波源远离接收者时,观察者接收到的波的频率比波源频率高

4.关于多普勒效应,下列说法正确的是( )

A.产生多普勒效应的原因是波源频率发生了变化

B.产生多普勒效应的原因是观察者的听力出现了问题

C.甲、乙两列车相向行驶,两车均鸣笛,且所发出的笛声频率相同,那么乙车中的某旅客听到的甲车笛声频率低于他听到的乙车笛声频率

D.救护车迎面驶来时,听到的声音越来越尖的现象属于多普勒效应

5.下列关于机械波的说法中,正确的是( )

A.某一频率的声波,从空气进入水中时,波长和频率均增大

B.产生多普勒效应的原因是波源频率发生了变化

C.在四分之一周期内,介质的质点所通过的路程一定等于一个振幅

D.发生干涉现象时,介质中振动加强点,振动的振幅最大,减弱点振幅可能为零

6.在下列现象中,可以用多普勒效应解释的有( )

A.雷雨天看到闪电后,稍过一会儿才能听到雷声

B.同一声源发出的声波,在空气和水中传播的速度不同

C.观察者听到远去的列车发出的汽笛声,音调会变低

D.在空旷的山谷里喊话,会听到回声

7.分析下列物理现象:①“空山不见人,但闻人语响”;②围绕发声的双股音叉走一圈,听到声音忽强忽弱;③当正在鸣笛的火车背离我们急驶而去时,我们听到汽笛声的音调变低;④雷声在云层里轰鸣不绝.这些物理现象分别属于波的( )

A.衍射、干涉、多普勒效应、反射 B.衍射、多普勒效应、干涉、折射

C.折射、干涉、多普勒效应、反射 D.衍射、折射、多普勒效应、干涉

8.一列迎面驶来的火车发出鸣笛,则静止的观察者听到声波变化正确的是( )

A.频率变高 B.频率不变 C.波速变大 D.波长不变

9.下列关于机械波的说法中,正确的是( )

A.发生干涉现象时,介质中振动加强点,振动的振幅最大,减弱点振幅可能为零

B.产生多普勒效应的原因是波源频率发生了变化

C.在一个周期内,介质的质点所通过的路程等于振幅

D.某一频率的声波,从空气进入水中时,波长和频率均增大

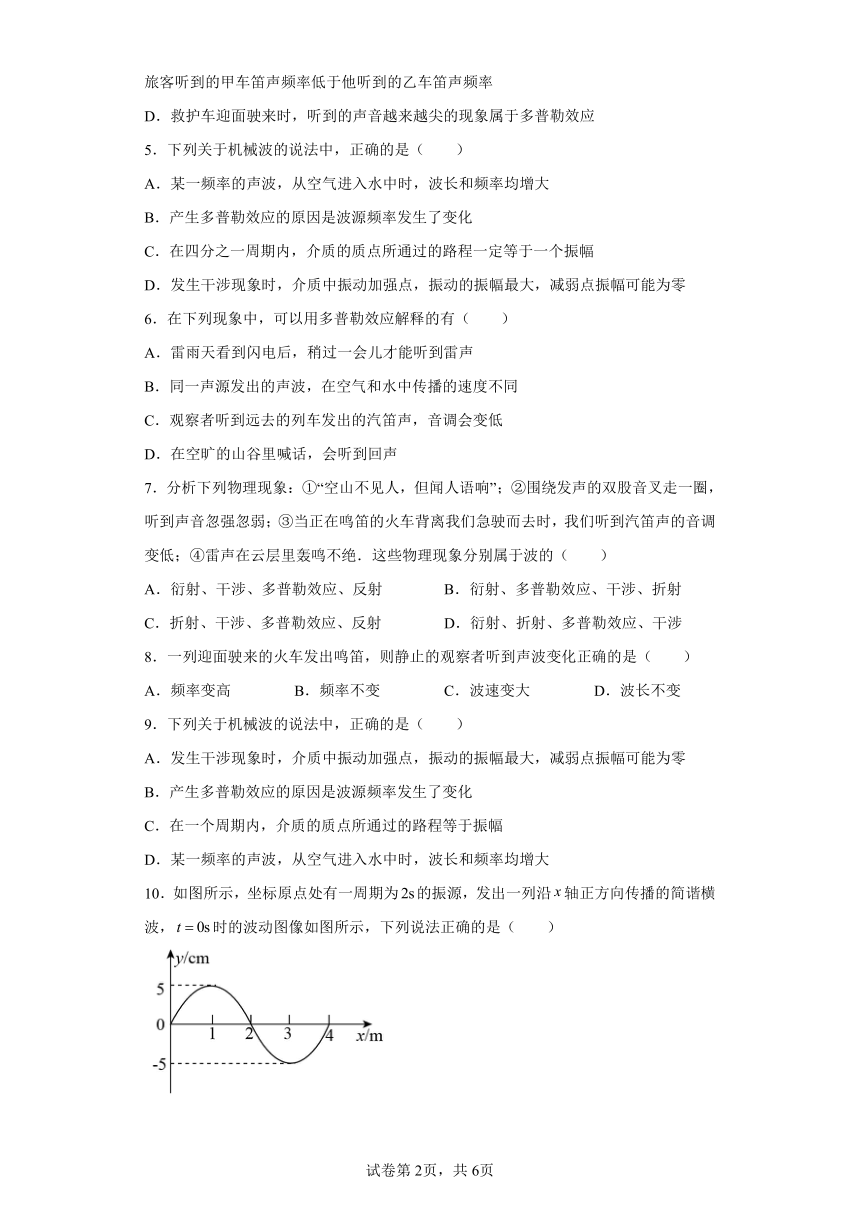

10.如图所示,坐标原点处有一周期为的振源,发出一列沿轴正方向传播的简谐横波,时的波动图像如图所示,下列说法正确的是( )

A.再过一个周期处的质点将运动到处

B.图示时刻处质点的速度方向为轴正方向

C.一观察者从处沿轴向坐标原点运动时,接收到该波的频率为

D.该波在传播过程中遇到尺寸为的障碍物会发生明显的衍射现象

11.下列说法正确的是( )

A.做简谐运动的物体,在平衡位置时合力为0

B.红光和蓝光在空中某位置相遇,一定发生干涉现象

C.当声源靠近观察者运动时,观察者接收到的频率大于声源发出的频率

D.发生地震时,传播的只有纵波,没有横波

12.在天文学上,由地球上接收到遥远天体发出的光波的频率可以判断遥远的天体相对于地球的运动速度。这是利用了波的( )

A.折射 B.干涉 C.衍射 D.多普勒效应

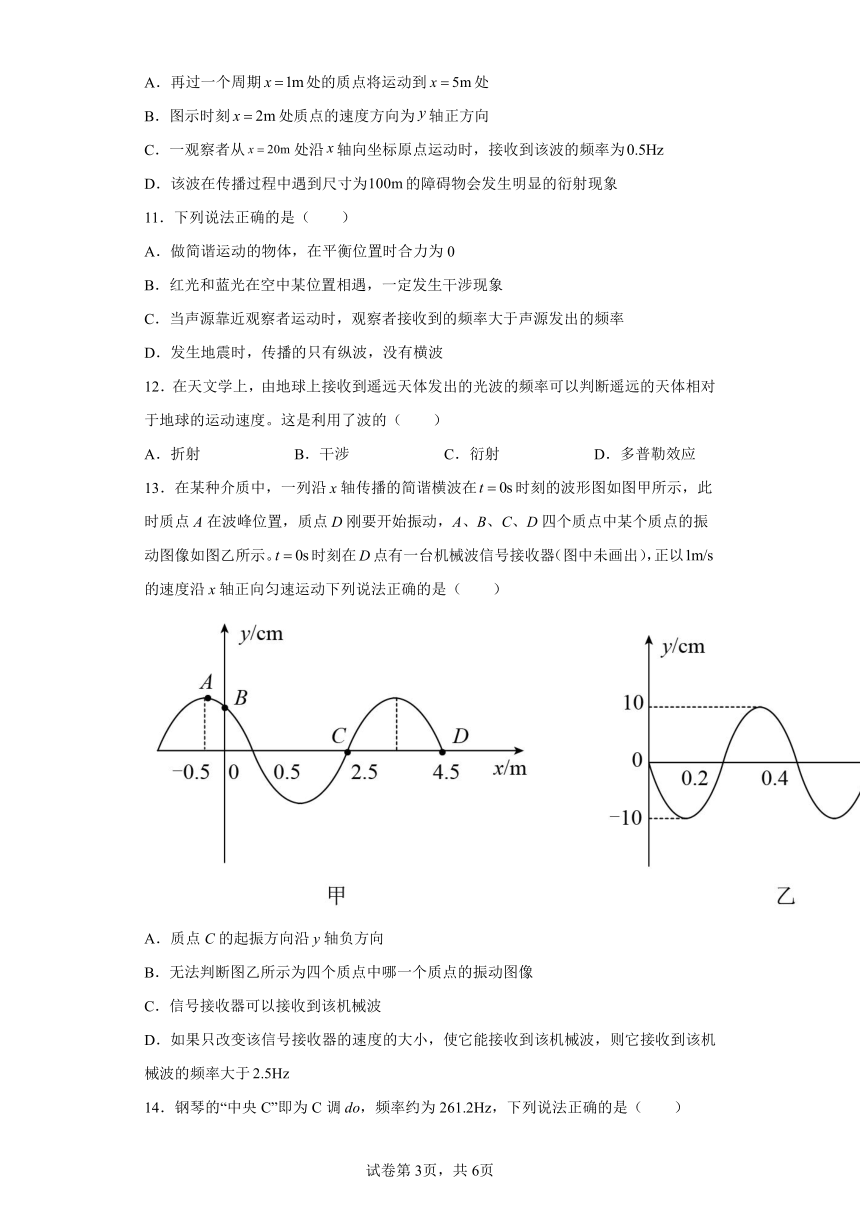

13.在某种介质中,一列沿x轴传播的简谐横波在时刻的波形图如图甲所示,此时质点A在波峰位置,质点D刚要开始振动,A、B、C、D四个质点中某个质点的振动图像如图乙所示。时刻在D点有一台机械波信号接收器(图中未画出),正以的速度沿x轴正向匀速运动下列说法正确的是( )

A.质点C的起振方向沿y轴负方向

B.无法判断图乙所示为四个质点中哪一个质点的振动图像

C.信号接收器可以接收到该机械波

D.如果只改变该信号接收器的速度的大小,使它能接收到该机械波,则它接收到该机械波的频率大于

14.钢琴的“中央C”即为C调do,频率约为261.2Hz,下列说法正确的是( )

A.一边做仰卧起坐一边听,由于多普勒效应,琴发出的音调会有变化

B.当障碍物尺寸接近波长或小于波长时,才能发生衍射现象

C.隔着门缝听到琴声,是由于衍射现象造成的

D.假如琴边古筝也有一根调到C调do的弦,由于构造不同,它们无法发生共振

15.关于多普勒效应,下列说法正确的是( )

A.产生多普勒效应的原因是波源频率发生了变化

B.观察者与声源间没有相对运动也可能产生多勒效应

C.甲、乙两列车相向行驶,两车均鸣笛,且所发出的笛声频率相同,那么乙车中的某旅客听到的甲车笛声频率低于他听到的乙车笛声频率

D.救护车迎面驶来时,听到的声音越来越尖的现象属于多普勒效应

二、填空题

16.男生的声带一般宽而厚,振动频率________(选填“高”或“低”),所以声音低沉;女生的声带一般窄而薄,振动频率________(选填“高”或“低”),所以声音尖细;说话的嗓门有大有小,这是声音的________不同。

17.自动驾驶汽车配置了超声波、激光、无线电波雷达和光学相机组成的传感探测系统,当汽车与前方车辆距离减小到安全距离时,系统会执行减速指令.若汽车静止时发出的超声波频率为4.0×104Hz,空气中声速为340m/s,该超声波的波长为________m.汽车行驶时接收到被前方汽车反射的超声波频率________(选填“大于”“等于”或“小于”)汽车发出的频率.

18.小明同学从新闻上看到,2017年9月起“复兴号”将在京沪高铁以350公里时速运行.为了一睹“复兴号”容颜,小明利用国庆假期,带上相机,爬上京沪高铁旁边的小山岗.刚爬上小山岗,他就听到火车笛声,而且笛声越来越尖锐,由此他判断火车_______(填“向他驶来"或“离他远去”);为了能拍到“复兴号”的清晰图片,他架起带来的单反相机.相机的镜头呈淡紫色,这是因为镜头上镀了一层膜,根据________知识可知此膜可以减少光的反射损失;为避免火车车窗玻璃反射光使照片不清晰,他还要在镜头前加上_______.

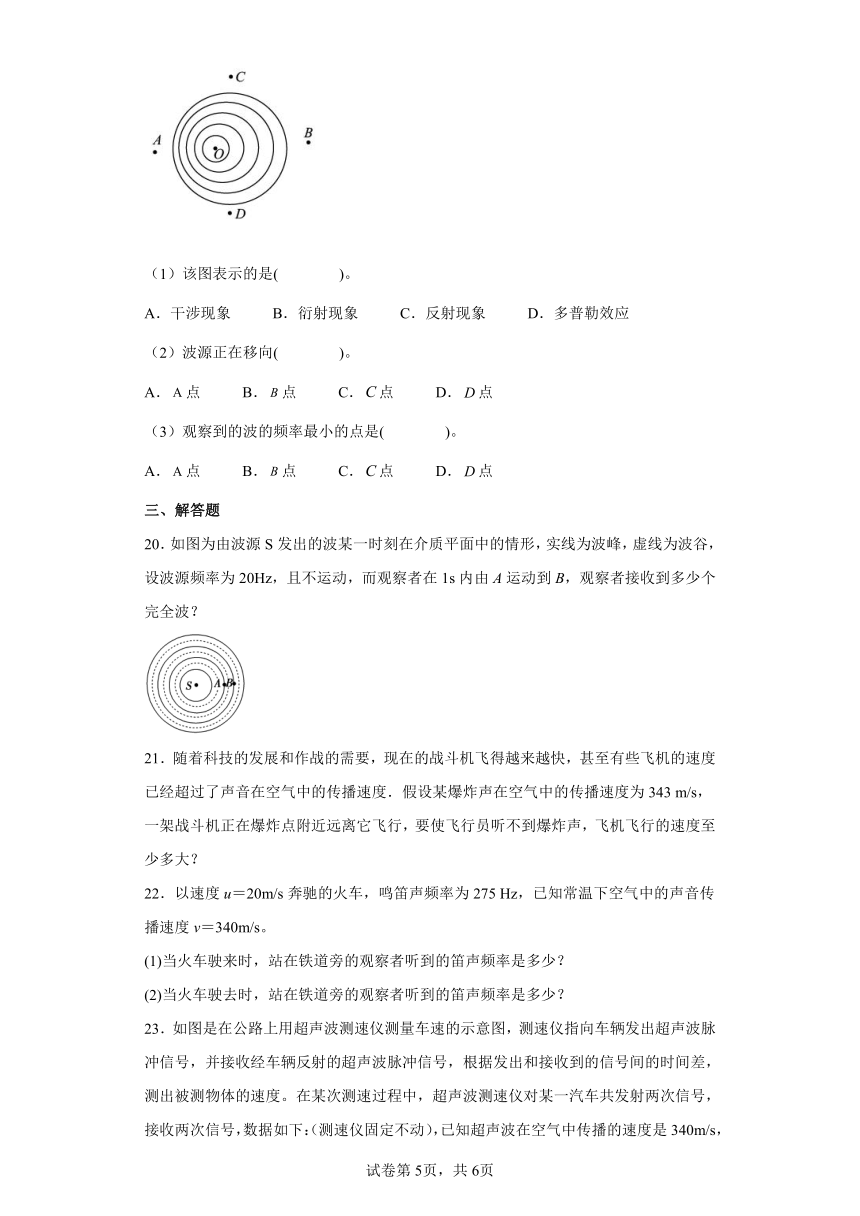

19.如图表示产生机械波的波源做匀速运动的情况,图中的圆表示波峰。

(1)该图表示的是( )。

A.干涉现象 B.衍射现象 C.反射现象 D.多普勒效应

(2)波源正在移向( )。

A.点 B.点 C.点 D.点

(3)观察到的波的频率最小的点是( )。

A.点 B.点 C.点 D.点

三、解答题

20.如图为由波源S发出的波某一时刻在介质平面中的情形,实线为波峰,虚线为波谷,设波源频率为20Hz,且不运动,而观察者在1s内由A运动到B,观察者接收到多少个完全波?

21.随着科技的发展和作战的需要,现在的战斗机飞得越来越快,甚至有些飞机的速度已经超过了声音在空气中的传播速度.假设某爆炸声在空气中的传播速度为343 m/s,一架战斗机正在爆炸点附近远离它飞行,要使飞行员听不到爆炸声,飞机飞行的速度至少多大?

22.以速度u=20m/s奔驰的火车,鸣笛声频率为275 Hz,已知常温下空气中的声音传播速度v=340m/s。

(1)当火车驶来时,站在铁道旁的观察者听到的笛声频率是多少?

(2)当火车驶去时,站在铁道旁的观察者听到的笛声频率是多少?

23.如图是在公路上用超声波测速仪测量车速的示意图,测速仪指向车辆发出超声波脉冲信号,并接收经车辆反射的超声波脉冲信号,根据发出和接收到的信号间的时间差,测出被测物体的速度。在某次测速过程中,超声波测速仪对某一汽车共发射两次信号,接收两次信号,数据如下:(测速仪固定不动),已知超声波在空气中传播的速度是340m/s,若汽车是沿直线匀速行驶。

(1)求汽车在反射两个超声波信号之间的时间内前进的距离;

(2)若该路段汽车限速60km/h,则该汽车的行驶速度是否合法?

(3)从测速仪发出的第一个超声波脉冲时作为计时起点,在图中作出超声波的位移—时间图像。

时刻/s 0 0.5 1 1.6

事件 发生第一次 超声波信号 接收第一次 超声波信号 发生第二次 超声波信号 接收第二次 超声波信号

24.为了理解多普勒效应,可以设想一个抛球的游戏(如图)。设想甲每隔向乙抛一个球,如果甲、乙都站着不动,乙每隔接到一个球。如果甲抛球时仍然站着不动,而乙以一定速度向甲运动,这时乙接球的时间间隔是否还是?如果乙靠向甲的速度增大,乙接球的时间间隔是否会有变化?

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

【详解】

A.一列水波通过狭缝时的衍射现象,所以A错误;

B.根据单摆的周期公式

可知,单摆做受迫振动的周期与摆球质量无关,所以B错误;

C.水下多普勒测速仪可测海水流速,所以C正确;

D.水波干涉时振动加强点位移不一定比振动减弱点位移大,因为不管是加强点还是减弱点都在各自的平衡位置做周期性的振动,所以减弱点的位移可能大于加强点的位移,则D错误;

故选C。

2.C

【详解】

A.波发生衍射现象不需要条件,但只有缝或孔的宽度比波长短或跟波长相差不多才能观察到明显的衍射现象,A错误;

B.横波中质点的振动方向与波的传播方向垂直,B错误;

C.发生多普勒效应时,观察者接收到的频率与波源的频率不同,C正确;

D.物体做受迫振动时,受迫振动的频率等于驱动力的频率,与物体的固有频率无关,D错误。

故选C。

3.B

【详解】

A.只有叠加的两列波频率相同,振动情况相同,才会出现稳定的干涉图样,故A错误;

B.在干涉图样中,振动加强区域的质点的位移和振动减弱区域质点的位移都在做周期性的运动,所以加强区的位移不一定大于减弱区的位移,故B正确;

C.只有障碍物或孔的尺寸与波长比较相差不多或小得多,波才能发生明显的衍射现象,故C错误;

D.当波源远离接收者时,观察者接收到的波的频率比波源频率低,故D错误。

故选B。

【点睛】

4.D

【详解】

AB.产生多普勒效应的原因不是波源频率发生了变化,而是观察者相对波源的位置变化引起了听觉频率的变化,故AB错误;

C.甲、乙两列车相向行驶,两车均鸣笛,且发出的笛声频率相同,那么乙车中的某旅客听到的甲车笛声频率高于他听到的乙车笛声频率,故C错误;

D.救护车迎面驶来时,听到的声音越来越尖的现象属于多普勒效应,故D正确。

故选D。

5.D

【详解】

A.某一频率的声波,从空气进入水中时,频率不变,波速变大,则波长增大,选项A错误;

B.产生多普勒效应的原因是当波源与观察者的位置发生变化时,观察者接收到的波的频率发生了变化,选项B错误;

C.只有当质点从平衡位置,或者从波峰波谷位置开始振动时,在四分之一周期内,介质的质点所通过的路程才等于一个振幅,选项C错误;

D.发生干涉现象时,介质中振动加强点,振动的振幅最大,减弱点振幅可能为零,选项D正确。

故选D。

6.C

【详解】

A.雷雨天看到闪电后,稍过一会儿才能听到雷声,说明光速比声速快,故A不符合题意;

B.同一声源发出的声波,在空气和水中传播的速度不同,这是因为机械波在介质中的传播速度由介质本身的性质所决定,故B不符合题意;

C.观察者听到远去的列车发出的汽笛声,音调会变低,属于多普勒效应,故C符合题意;

D.在空旷的山谷里喊话,会听到回声,说明声波遇到障碍物会发生反射,故D不符合题意。

故选C。

7.A

【详解】

“空山不见人,但闻人语响”即听到声音,却看不见人,这是声音的衍射;围绕发声的双股音叉走一圈,听到声音忽强忽弱,音叉发出两个相同频率的声波相互叠加,从而出现加强区于减弱区,这是声音的干涉;当正在鸣笛的火车背离我们急驶而去时,我们听到汽笛声的音调变低,因此这是多普勒效应;雷声在云层里轰鸣不绝这是由于波的反射,由于传播距离不同,传到人耳的时间不同导致,故A正确,BCD错误。

故选A。

8.A

【详解】

根据多普勒效应,波在波源移向观察者接近时接收频率变高,波长变短,波速不变,则一列迎面驶来的火车发出鸣笛,则静止的观察者听到声波变化是频率变高,波长变短,波速不变,所以A正确;BCD错误;

故选A。

9.A

【详解】

A.发生干涉现象时,介质中振动加强点振幅最大,减弱点振幅最小,若两列波的振幅相等,减弱点的振幅可能为零,故A正确;

B.产生多普勒效应的原因是振源与观察者之间距离变化,使观察者接收的频率发生了变化,但波源频率并不改变,故B错误;

C.质点简谐振动时,一个周期内通过的路程是振幅的4倍,故C错误;

D.波速由介质决定,频率由波源决定,当声波从空气进入水中时,频率不变,波速变大,则波长变大,故D错误;

故选A。

10.B

【详解】

A.沿轴正方向传播的简谐横波,波上各质点都在各自的平衡位置附近,沿垂直波的传播方向做简谐振动,而不随波的传播方向移动,A错误;

B.由图可知,波沿x轴正方向传播,由“上下坡”原理确定,x=2m处的质点此时刻在下坡位置,因此速度方向沿y轴正方向,即向上振动,B正确;

C.由题意可知,波源的振动频率为

由多普勒效应可知,观察者在x=20m处,沿x轴向坐标原点运动时,接收到的波的频率要大于0.5Hz,C错误;

D.由图可知波的波长=4m,由产生明显衍射现象的条件可知, 尺寸100m的障碍物远大于该波的波长,因此不会产生明显的衍射现象,D错误。

故选B。

11.C

【详解】

A.简谐运动的位移是相对平衡位置的,故每次经过平衡位置时的位移为零,据F=-kx可知,回复力为零;单摆模型在平衡位置时,合力不为零,其加速度也不为零;而弹簧振子在平衡位置时,合力一定为零,加速度一定为零,故A错误;

B.两束光在相遇的区域内发生干涉现象需要具备的条件是①振动方向相同;②振动频率相同;③相位相同或相位差保持恒定,而红光和蓝光的频率不同,故B错误;

C.根据多普勒效应可知,当声源靠近观察者运动时,观察者接收到的声波频率大于声源发出的频率,故C正确;

D.发生地震时,传播的既有纵波也有横波,故D错误。

故选C。

12.D

【详解】

多谱勒效应是指波源或观察者发生移动,而使两者间的距离发生变化,使观察者收到的频率发生了变化,所以由地球上接收到遥远天体发出的光波的频率可以判断遥远的天体相对于地球的运动速度。这是利用了波的多普勒效应,则D正确;ABC错误;

故选D。

13.C

【详解】

A.在时刻的波形图如图甲所示,此时质点A在波峰位置,质点D刚要开始振动,则可知波沿x轴正方向传播,根据同侧法可知D点起振方向沿y轴正方向,则质点C的起振方向沿y轴正方向,故A错误;

B.图甲中质点C在时刻处于平衡位置且向y轴负方向运动,则图乙所示为质点C的振动图像,故B错误;

C.由图可知

,

则波速为

则信号接收器可以接收到该机械波,故C正确;

D.因机械波周期为0.4s,则频率为

根据多普勒效应,由于信号接收器在远离机械波波源运动,则它接收到该机械波的频率小于2.5Hz,故D错误。

故选C。

14.C

【详解】

A.因接受者和波源的总体位置不变,因此发出的音调不变,故A错误;

B.当障碍物尺寸接近波长或小于波长时一定能衍射,但能发生明显的衍射,故B错误;

C.隔着门缝听到琴声,是由于衍射现象造成的,C正确;

D.若古筝也有一根调到C调do的弦,则两者频率相同,可以发生共振,故D错误;

故选C。

15.D

【详解】

AB.产生多普勒效应的原因不是波源频率发生了变化,而是观察者相对波源的位置变化引起了听觉频率的变化,故AB错误;

C.甲、乙两列车相向行驶,两车均鸣笛,且发出的笛声频率相同,那么乙车中的某旅客听到的甲车笛声频率高于他听到的乙车笛声频率,故C错误;

D.救护车迎面驶来时,听到的声音越来越尖的现象属于多普勒效应,故D正确。

故选D。

16. 低 高 振幅

【详解】

[1]男生的声带一般宽而厚,说明声带振动慢,所以频率低;

[2]女生的声带一般窄而薄,说明声带振动快,所以频率高;

[3]响度是声音的三个特征之一,与声音的振幅有关,振幅越大,响度越大,振幅越小,响度越小,说话的嗓门有大有小是说声音的振幅大小不同。

17. 8.5×10-3 大于

【详解】

[1].根据,可得波长为

[2].因波源向前运动,则根据多普勒效应,接收到的反射超声波频率大于发出的超声波频率.

18. 向他驶来 薄膜干涉(或 光的干涉) 偏振片(或偏振片镜头)

【详解】

笛声越来越尖锐,即频率越来越高,根据多普勒效应可知,火车向他驶来,

镜头镀了一层膜是薄膜干涉,增加入射光量,

为避免火车车窗玻璃反射光使照片不清晰,应在镜头前加上偏振片.

19. D A B

【详解】

(1)由于题图所示波源左方的波面密集,右方的波面稀疏,可知该图表示的是多普勒效应中波源运动的情况,故ABC错误,D正确。

故选D。

(2)由于波源左方的波长被压缩,右方的波长被拉长,可知波源正在移向点,故A正确,BCD错误。

故选A。

(3)由于波源远离点,由题图分析可知在点观察到的波的频率最小,故B正确,ACD错误。

故选B。

20.19个

【详解】

观察者在单位时间内接收到的完全波的个数等于观察者接收到的频率。如果观察者不动,则1s内,观察者接收的完全波的个数应为20个,然而当观察者从A运动到B的过程中,所能接收到的完全波的个数正好比不运动时少1个,即他只接收到19个完全波。

21.

【详解】

要使飞行员恰好听不到爆炸声,即飞行员正好一个声波也接收不到,则他随战斗机运动的速度应与波峰前进的速度一样,即战斗机应以的速度飞行远离爆炸点。

22.(1)292 Hz;(2)260 Hz

【详解】

(1)火车驶来,以观察者为参考系,观察者接收到的频率增大

(2)火车驶去,以观察者为参考系,观察者接收到的频率减小

23.(1)17m;(2)合法;(3)

【详解】

(1)由题意可知,零时刻发出第一次超声波,经过0.5s接收到,则汽车距离发射源的距离为

从1s时刻发出的第二次超声波,经过0.6s接收到,则汽车距离发射源的距离为

则汽车在反射两个超声波信号之间的时间内前进的距离为

(2)汽车从第一次接收到信号到第二次接收到信号时间为

则汽车的速度为

因为58.3km/h<60km/h,所以汽车的行驶速度合法。

(3)从测速仪发出的第一个超声波脉冲时作为计时起点,在图中作出超声波的位移—时间图像如图

24.乙以一定速度向甲运动,乙接球的时间间隔小于,如果乙靠向甲的速度增大,乙接球的时间间隔是会有变化

【详解】

当甲乙均不动时,相当于观察者乙与波源甲相对静止,观察到的频率等于波源震动的频率,当乙以一定的速度向甲运动,相当于观察者向波源靠近,由于间距缩短,观察着接收到的波的频率增大,乙接到球的时间会缩短,乙接球的时间间隔小于,如果乙靠向甲的速度增大,相当于观察者向波源靠近的比较快,间距缩短的较快,观察者接受到的波的频率增大的较快,乙接到球的时间会继续减小。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、单选题

1.关于教材中插图所涉及的物理知识,描述正确的是( )

A. 一列水波通过狭缝时的折射现象

B. 单摆做受迫振动的周期与摆球质量有关

C. 水下多普勒测速仪可测海水流速

D. 水波干涉时振动加强点位移一定比振动减弱点位移大

2.下列说法正确的是( )

A.只有缝或孔的宽度比波长长才容易观察到波的衍射现象

B.横波中质点的振动方向与波的传播方向共线

C.发生多普勒效应时,观察者接收到的频率与波源的频率不同

D.物体做受迫振动时,受迫振动的频率等于物体的固有频率

3.下列关于机械波的说法,正确的是( )

A.两列波叠加一定会出现稳定的干涉图样

B.在干涉图样中,振动加强区域的质点的位移不一定大于振动减弱区域质点的位移

C.只有障碍物或孔的尺寸与波长比较相差不多或小得多,波才能发生衍射

D.当波源远离接收者时,观察者接收到的波的频率比波源频率高

4.关于多普勒效应,下列说法正确的是( )

A.产生多普勒效应的原因是波源频率发生了变化

B.产生多普勒效应的原因是观察者的听力出现了问题

C.甲、乙两列车相向行驶,两车均鸣笛,且所发出的笛声频率相同,那么乙车中的某旅客听到的甲车笛声频率低于他听到的乙车笛声频率

D.救护车迎面驶来时,听到的声音越来越尖的现象属于多普勒效应

5.下列关于机械波的说法中,正确的是( )

A.某一频率的声波,从空气进入水中时,波长和频率均增大

B.产生多普勒效应的原因是波源频率发生了变化

C.在四分之一周期内,介质的质点所通过的路程一定等于一个振幅

D.发生干涉现象时,介质中振动加强点,振动的振幅最大,减弱点振幅可能为零

6.在下列现象中,可以用多普勒效应解释的有( )

A.雷雨天看到闪电后,稍过一会儿才能听到雷声

B.同一声源发出的声波,在空气和水中传播的速度不同

C.观察者听到远去的列车发出的汽笛声,音调会变低

D.在空旷的山谷里喊话,会听到回声

7.分析下列物理现象:①“空山不见人,但闻人语响”;②围绕发声的双股音叉走一圈,听到声音忽强忽弱;③当正在鸣笛的火车背离我们急驶而去时,我们听到汽笛声的音调变低;④雷声在云层里轰鸣不绝.这些物理现象分别属于波的( )

A.衍射、干涉、多普勒效应、反射 B.衍射、多普勒效应、干涉、折射

C.折射、干涉、多普勒效应、反射 D.衍射、折射、多普勒效应、干涉

8.一列迎面驶来的火车发出鸣笛,则静止的观察者听到声波变化正确的是( )

A.频率变高 B.频率不变 C.波速变大 D.波长不变

9.下列关于机械波的说法中,正确的是( )

A.发生干涉现象时,介质中振动加强点,振动的振幅最大,减弱点振幅可能为零

B.产生多普勒效应的原因是波源频率发生了变化

C.在一个周期内,介质的质点所通过的路程等于振幅

D.某一频率的声波,从空气进入水中时,波长和频率均增大

10.如图所示,坐标原点处有一周期为的振源,发出一列沿轴正方向传播的简谐横波,时的波动图像如图所示,下列说法正确的是( )

A.再过一个周期处的质点将运动到处

B.图示时刻处质点的速度方向为轴正方向

C.一观察者从处沿轴向坐标原点运动时,接收到该波的频率为

D.该波在传播过程中遇到尺寸为的障碍物会发生明显的衍射现象

11.下列说法正确的是( )

A.做简谐运动的物体,在平衡位置时合力为0

B.红光和蓝光在空中某位置相遇,一定发生干涉现象

C.当声源靠近观察者运动时,观察者接收到的频率大于声源发出的频率

D.发生地震时,传播的只有纵波,没有横波

12.在天文学上,由地球上接收到遥远天体发出的光波的频率可以判断遥远的天体相对于地球的运动速度。这是利用了波的( )

A.折射 B.干涉 C.衍射 D.多普勒效应

13.在某种介质中,一列沿x轴传播的简谐横波在时刻的波形图如图甲所示,此时质点A在波峰位置,质点D刚要开始振动,A、B、C、D四个质点中某个质点的振动图像如图乙所示。时刻在D点有一台机械波信号接收器(图中未画出),正以的速度沿x轴正向匀速运动下列说法正确的是( )

A.质点C的起振方向沿y轴负方向

B.无法判断图乙所示为四个质点中哪一个质点的振动图像

C.信号接收器可以接收到该机械波

D.如果只改变该信号接收器的速度的大小,使它能接收到该机械波,则它接收到该机械波的频率大于

14.钢琴的“中央C”即为C调do,频率约为261.2Hz,下列说法正确的是( )

A.一边做仰卧起坐一边听,由于多普勒效应,琴发出的音调会有变化

B.当障碍物尺寸接近波长或小于波长时,才能发生衍射现象

C.隔着门缝听到琴声,是由于衍射现象造成的

D.假如琴边古筝也有一根调到C调do的弦,由于构造不同,它们无法发生共振

15.关于多普勒效应,下列说法正确的是( )

A.产生多普勒效应的原因是波源频率发生了变化

B.观察者与声源间没有相对运动也可能产生多勒效应

C.甲、乙两列车相向行驶,两车均鸣笛,且所发出的笛声频率相同,那么乙车中的某旅客听到的甲车笛声频率低于他听到的乙车笛声频率

D.救护车迎面驶来时,听到的声音越来越尖的现象属于多普勒效应

二、填空题

16.男生的声带一般宽而厚,振动频率________(选填“高”或“低”),所以声音低沉;女生的声带一般窄而薄,振动频率________(选填“高”或“低”),所以声音尖细;说话的嗓门有大有小,这是声音的________不同。

17.自动驾驶汽车配置了超声波、激光、无线电波雷达和光学相机组成的传感探测系统,当汽车与前方车辆距离减小到安全距离时,系统会执行减速指令.若汽车静止时发出的超声波频率为4.0×104Hz,空气中声速为340m/s,该超声波的波长为________m.汽车行驶时接收到被前方汽车反射的超声波频率________(选填“大于”“等于”或“小于”)汽车发出的频率.

18.小明同学从新闻上看到,2017年9月起“复兴号”将在京沪高铁以350公里时速运行.为了一睹“复兴号”容颜,小明利用国庆假期,带上相机,爬上京沪高铁旁边的小山岗.刚爬上小山岗,他就听到火车笛声,而且笛声越来越尖锐,由此他判断火车_______(填“向他驶来"或“离他远去”);为了能拍到“复兴号”的清晰图片,他架起带来的单反相机.相机的镜头呈淡紫色,这是因为镜头上镀了一层膜,根据________知识可知此膜可以减少光的反射损失;为避免火车车窗玻璃反射光使照片不清晰,他还要在镜头前加上_______.

19.如图表示产生机械波的波源做匀速运动的情况,图中的圆表示波峰。

(1)该图表示的是( )。

A.干涉现象 B.衍射现象 C.反射现象 D.多普勒效应

(2)波源正在移向( )。

A.点 B.点 C.点 D.点

(3)观察到的波的频率最小的点是( )。

A.点 B.点 C.点 D.点

三、解答题

20.如图为由波源S发出的波某一时刻在介质平面中的情形,实线为波峰,虚线为波谷,设波源频率为20Hz,且不运动,而观察者在1s内由A运动到B,观察者接收到多少个完全波?

21.随着科技的发展和作战的需要,现在的战斗机飞得越来越快,甚至有些飞机的速度已经超过了声音在空气中的传播速度.假设某爆炸声在空气中的传播速度为343 m/s,一架战斗机正在爆炸点附近远离它飞行,要使飞行员听不到爆炸声,飞机飞行的速度至少多大?

22.以速度u=20m/s奔驰的火车,鸣笛声频率为275 Hz,已知常温下空气中的声音传播速度v=340m/s。

(1)当火车驶来时,站在铁道旁的观察者听到的笛声频率是多少?

(2)当火车驶去时,站在铁道旁的观察者听到的笛声频率是多少?

23.如图是在公路上用超声波测速仪测量车速的示意图,测速仪指向车辆发出超声波脉冲信号,并接收经车辆反射的超声波脉冲信号,根据发出和接收到的信号间的时间差,测出被测物体的速度。在某次测速过程中,超声波测速仪对某一汽车共发射两次信号,接收两次信号,数据如下:(测速仪固定不动),已知超声波在空气中传播的速度是340m/s,若汽车是沿直线匀速行驶。

(1)求汽车在反射两个超声波信号之间的时间内前进的距离;

(2)若该路段汽车限速60km/h,则该汽车的行驶速度是否合法?

(3)从测速仪发出的第一个超声波脉冲时作为计时起点,在图中作出超声波的位移—时间图像。

时刻/s 0 0.5 1 1.6

事件 发生第一次 超声波信号 接收第一次 超声波信号 发生第二次 超声波信号 接收第二次 超声波信号

24.为了理解多普勒效应,可以设想一个抛球的游戏(如图)。设想甲每隔向乙抛一个球,如果甲、乙都站着不动,乙每隔接到一个球。如果甲抛球时仍然站着不动,而乙以一定速度向甲运动,这时乙接球的时间间隔是否还是?如果乙靠向甲的速度增大,乙接球的时间间隔是否会有变化?

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

【详解】

A.一列水波通过狭缝时的衍射现象,所以A错误;

B.根据单摆的周期公式

可知,单摆做受迫振动的周期与摆球质量无关,所以B错误;

C.水下多普勒测速仪可测海水流速,所以C正确;

D.水波干涉时振动加强点位移不一定比振动减弱点位移大,因为不管是加强点还是减弱点都在各自的平衡位置做周期性的振动,所以减弱点的位移可能大于加强点的位移,则D错误;

故选C。

2.C

【详解】

A.波发生衍射现象不需要条件,但只有缝或孔的宽度比波长短或跟波长相差不多才能观察到明显的衍射现象,A错误;

B.横波中质点的振动方向与波的传播方向垂直,B错误;

C.发生多普勒效应时,观察者接收到的频率与波源的频率不同,C正确;

D.物体做受迫振动时,受迫振动的频率等于驱动力的频率,与物体的固有频率无关,D错误。

故选C。

3.B

【详解】

A.只有叠加的两列波频率相同,振动情况相同,才会出现稳定的干涉图样,故A错误;

B.在干涉图样中,振动加强区域的质点的位移和振动减弱区域质点的位移都在做周期性的运动,所以加强区的位移不一定大于减弱区的位移,故B正确;

C.只有障碍物或孔的尺寸与波长比较相差不多或小得多,波才能发生明显的衍射现象,故C错误;

D.当波源远离接收者时,观察者接收到的波的频率比波源频率低,故D错误。

故选B。

【点睛】

4.D

【详解】

AB.产生多普勒效应的原因不是波源频率发生了变化,而是观察者相对波源的位置变化引起了听觉频率的变化,故AB错误;

C.甲、乙两列车相向行驶,两车均鸣笛,且发出的笛声频率相同,那么乙车中的某旅客听到的甲车笛声频率高于他听到的乙车笛声频率,故C错误;

D.救护车迎面驶来时,听到的声音越来越尖的现象属于多普勒效应,故D正确。

故选D。

5.D

【详解】

A.某一频率的声波,从空气进入水中时,频率不变,波速变大,则波长增大,选项A错误;

B.产生多普勒效应的原因是当波源与观察者的位置发生变化时,观察者接收到的波的频率发生了变化,选项B错误;

C.只有当质点从平衡位置,或者从波峰波谷位置开始振动时,在四分之一周期内,介质的质点所通过的路程才等于一个振幅,选项C错误;

D.发生干涉现象时,介质中振动加强点,振动的振幅最大,减弱点振幅可能为零,选项D正确。

故选D。

6.C

【详解】

A.雷雨天看到闪电后,稍过一会儿才能听到雷声,说明光速比声速快,故A不符合题意;

B.同一声源发出的声波,在空气和水中传播的速度不同,这是因为机械波在介质中的传播速度由介质本身的性质所决定,故B不符合题意;

C.观察者听到远去的列车发出的汽笛声,音调会变低,属于多普勒效应,故C符合题意;

D.在空旷的山谷里喊话,会听到回声,说明声波遇到障碍物会发生反射,故D不符合题意。

故选C。

7.A

【详解】

“空山不见人,但闻人语响”即听到声音,却看不见人,这是声音的衍射;围绕发声的双股音叉走一圈,听到声音忽强忽弱,音叉发出两个相同频率的声波相互叠加,从而出现加强区于减弱区,这是声音的干涉;当正在鸣笛的火车背离我们急驶而去时,我们听到汽笛声的音调变低,因此这是多普勒效应;雷声在云层里轰鸣不绝这是由于波的反射,由于传播距离不同,传到人耳的时间不同导致,故A正确,BCD错误。

故选A。

8.A

【详解】

根据多普勒效应,波在波源移向观察者接近时接收频率变高,波长变短,波速不变,则一列迎面驶来的火车发出鸣笛,则静止的观察者听到声波变化是频率变高,波长变短,波速不变,所以A正确;BCD错误;

故选A。

9.A

【详解】

A.发生干涉现象时,介质中振动加强点振幅最大,减弱点振幅最小,若两列波的振幅相等,减弱点的振幅可能为零,故A正确;

B.产生多普勒效应的原因是振源与观察者之间距离变化,使观察者接收的频率发生了变化,但波源频率并不改变,故B错误;

C.质点简谐振动时,一个周期内通过的路程是振幅的4倍,故C错误;

D.波速由介质决定,频率由波源决定,当声波从空气进入水中时,频率不变,波速变大,则波长变大,故D错误;

故选A。

10.B

【详解】

A.沿轴正方向传播的简谐横波,波上各质点都在各自的平衡位置附近,沿垂直波的传播方向做简谐振动,而不随波的传播方向移动,A错误;

B.由图可知,波沿x轴正方向传播,由“上下坡”原理确定,x=2m处的质点此时刻在下坡位置,因此速度方向沿y轴正方向,即向上振动,B正确;

C.由题意可知,波源的振动频率为

由多普勒效应可知,观察者在x=20m处,沿x轴向坐标原点运动时,接收到的波的频率要大于0.5Hz,C错误;

D.由图可知波的波长=4m,由产生明显衍射现象的条件可知, 尺寸100m的障碍物远大于该波的波长,因此不会产生明显的衍射现象,D错误。

故选B。

11.C

【详解】

A.简谐运动的位移是相对平衡位置的,故每次经过平衡位置时的位移为零,据F=-kx可知,回复力为零;单摆模型在平衡位置时,合力不为零,其加速度也不为零;而弹簧振子在平衡位置时,合力一定为零,加速度一定为零,故A错误;

B.两束光在相遇的区域内发生干涉现象需要具备的条件是①振动方向相同;②振动频率相同;③相位相同或相位差保持恒定,而红光和蓝光的频率不同,故B错误;

C.根据多普勒效应可知,当声源靠近观察者运动时,观察者接收到的声波频率大于声源发出的频率,故C正确;

D.发生地震时,传播的既有纵波也有横波,故D错误。

故选C。

12.D

【详解】

多谱勒效应是指波源或观察者发生移动,而使两者间的距离发生变化,使观察者收到的频率发生了变化,所以由地球上接收到遥远天体发出的光波的频率可以判断遥远的天体相对于地球的运动速度。这是利用了波的多普勒效应,则D正确;ABC错误;

故选D。

13.C

【详解】

A.在时刻的波形图如图甲所示,此时质点A在波峰位置,质点D刚要开始振动,则可知波沿x轴正方向传播,根据同侧法可知D点起振方向沿y轴正方向,则质点C的起振方向沿y轴正方向,故A错误;

B.图甲中质点C在时刻处于平衡位置且向y轴负方向运动,则图乙所示为质点C的振动图像,故B错误;

C.由图可知

,

则波速为

则信号接收器可以接收到该机械波,故C正确;

D.因机械波周期为0.4s,则频率为

根据多普勒效应,由于信号接收器在远离机械波波源运动,则它接收到该机械波的频率小于2.5Hz,故D错误。

故选C。

14.C

【详解】

A.因接受者和波源的总体位置不变,因此发出的音调不变,故A错误;

B.当障碍物尺寸接近波长或小于波长时一定能衍射,但能发生明显的衍射,故B错误;

C.隔着门缝听到琴声,是由于衍射现象造成的,C正确;

D.若古筝也有一根调到C调do的弦,则两者频率相同,可以发生共振,故D错误;

故选C。

15.D

【详解】

AB.产生多普勒效应的原因不是波源频率发生了变化,而是观察者相对波源的位置变化引起了听觉频率的变化,故AB错误;

C.甲、乙两列车相向行驶,两车均鸣笛,且发出的笛声频率相同,那么乙车中的某旅客听到的甲车笛声频率高于他听到的乙车笛声频率,故C错误;

D.救护车迎面驶来时,听到的声音越来越尖的现象属于多普勒效应,故D正确。

故选D。

16. 低 高 振幅

【详解】

[1]男生的声带一般宽而厚,说明声带振动慢,所以频率低;

[2]女生的声带一般窄而薄,说明声带振动快,所以频率高;

[3]响度是声音的三个特征之一,与声音的振幅有关,振幅越大,响度越大,振幅越小,响度越小,说话的嗓门有大有小是说声音的振幅大小不同。

17. 8.5×10-3 大于

【详解】

[1].根据,可得波长为

[2].因波源向前运动,则根据多普勒效应,接收到的反射超声波频率大于发出的超声波频率.

18. 向他驶来 薄膜干涉(或 光的干涉) 偏振片(或偏振片镜头)

【详解】

笛声越来越尖锐,即频率越来越高,根据多普勒效应可知,火车向他驶来,

镜头镀了一层膜是薄膜干涉,增加入射光量,

为避免火车车窗玻璃反射光使照片不清晰,应在镜头前加上偏振片.

19. D A B

【详解】

(1)由于题图所示波源左方的波面密集,右方的波面稀疏,可知该图表示的是多普勒效应中波源运动的情况,故ABC错误,D正确。

故选D。

(2)由于波源左方的波长被压缩,右方的波长被拉长,可知波源正在移向点,故A正确,BCD错误。

故选A。

(3)由于波源远离点,由题图分析可知在点观察到的波的频率最小,故B正确,ACD错误。

故选B。

20.19个

【详解】

观察者在单位时间内接收到的完全波的个数等于观察者接收到的频率。如果观察者不动,则1s内,观察者接收的完全波的个数应为20个,然而当观察者从A运动到B的过程中,所能接收到的完全波的个数正好比不运动时少1个,即他只接收到19个完全波。

21.

【详解】

要使飞行员恰好听不到爆炸声,即飞行员正好一个声波也接收不到,则他随战斗机运动的速度应与波峰前进的速度一样,即战斗机应以的速度飞行远离爆炸点。

22.(1)292 Hz;(2)260 Hz

【详解】

(1)火车驶来,以观察者为参考系,观察者接收到的频率增大

(2)火车驶去,以观察者为参考系,观察者接收到的频率减小

23.(1)17m;(2)合法;(3)

【详解】

(1)由题意可知,零时刻发出第一次超声波,经过0.5s接收到,则汽车距离发射源的距离为

从1s时刻发出的第二次超声波,经过0.6s接收到,则汽车距离发射源的距离为

则汽车在反射两个超声波信号之间的时间内前进的距离为

(2)汽车从第一次接收到信号到第二次接收到信号时间为

则汽车的速度为

因为58.3km/h<60km/h,所以汽车的行驶速度合法。

(3)从测速仪发出的第一个超声波脉冲时作为计时起点,在图中作出超声波的位移—时间图像如图

24.乙以一定速度向甲运动,乙接球的时间间隔小于,如果乙靠向甲的速度增大,乙接球的时间间隔是会有变化

【详解】

当甲乙均不动时,相当于观察者乙与波源甲相对静止,观察到的频率等于波源震动的频率,当乙以一定的速度向甲运动,相当于观察者向波源靠近,由于间距缩短,观察着接收到的波的频率增大,乙接到球的时间会缩短,乙接球的时间间隔小于,如果乙靠向甲的速度增大,相当于观察者向波源靠近的比较快,间距缩短的较快,观察者接受到的波的频率增大的较快,乙接到球的时间会继续减小。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第1章 动量及其守恒定律

- 第1节 动量和动量定理

- 第2节 动量守恒定律及其应用

- 第3节 科学验证:动量守恒定律

- 第4节 弹性碰撞与非弹性碰撞

- 第2章 机械振动

- 第1节 简谐运动

- 第2节 振动的描述

- 第3节 单摆

- 第4节 科学测量:用单摆测量重力加速度

- 第5节 生活中的振动

- 第3章 机械波

- 第1节 波的形成和描述

- 第2节 波的反射和折射

- 第3节 波的干涉和衍射

- 第4节 多普勒效应及其应用

- 第4章 光的折射和全反射

- 第1节 光的折射

- 第2节 科学测量:玻璃的折射率

- 第3节 光的全反射

- 第4节 光导纤维及其应用

- 第5章 光的干涉、衍射和偏振

- 第1节 光的干涉

- 第2节 科学测量:用双缝干涉测光的波长

- 第3节 光的衍射

- 第4节 光的偏振

- 第5节 激光与全息照相