统编版高中语文必修下册第一单元2《烛之武退秦师》 课件(38张ppt)

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文必修下册第一单元2《烛之武退秦师》 课件(38张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-04-18 15:36:05 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

导入

古语有云“一夫敌百万之师”,刘伯温也说过:“凡用兵之道,以计为首”,而在中国历史上曾有过无数这样的人物:轻摇羽扇的孔明、运筹帷幄的张良,他们的大智大勇让人赞叹。

今天我们也要认识这样一个智勇双全之人,请同学们翻到《烛之武退秦师》。

烛之武退秦师

《左传》

学习目标

了解作家作品、写作背景和《左传》等相关文学常识。掌握重要的文言字词及句式。

赏析本文精彩的语言艺术、鲜明的人物形象,以及起伏跌宕的情节安排。

学习烛之武等人在国难当头之际不计个人安危得失、顾全大局的爱国主义精神。

《左传》

本文节选自:《左传·僖公三十年》

《左传》是我国第一部叙事详细的___史书著作,相传为鲁国史官________ 所作,原名___________。

《左传》

《左传》

《春秋左传》

编年体

左丘明

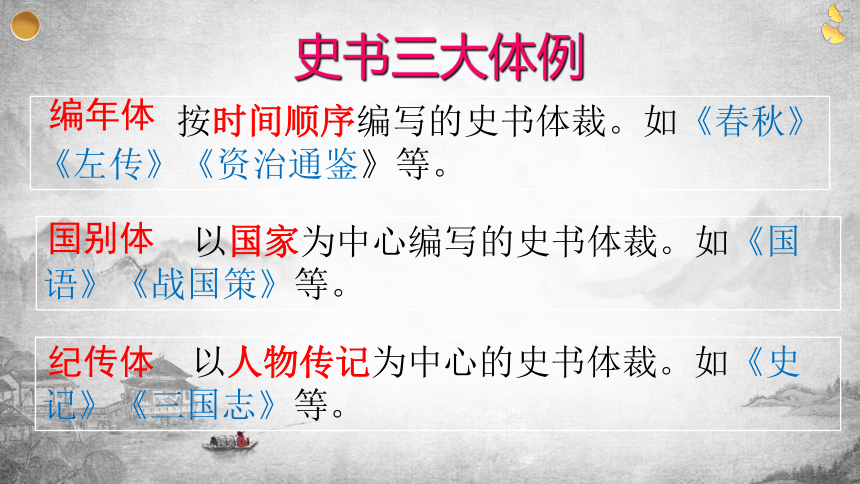

按时间顺序编写的史书体裁。如《春秋》《左传》《资治通鉴》等。

以国家为中心编写的史书体裁。如《国语》《战国策》等。

以人物传记为中心的史书体裁。如《史记》《三国志》等。

编年体

国别体

纪传体

史书三大体例

出兵伐郑的原因

秦晋围郑发生在公元前630年(鲁僖公30年)在这之前郑国有两件事得罪了晋国。一是晋文公当年逃亡路过郑国时,郑国没有以礼相待;二是在公元前632年的晋楚城濮之战中,郑国曾出兵帮助楚国。结果,城濮之战以楚国失败而告终。郑国感到不妙,马上派人多次出使晋国,与晋结好。甚至在公元前632年五月,“晋侯及郑伯盟于衡雍”。但是,晋文公为了争夺霸权,还是在两年后发动了这场战争。

写作背景

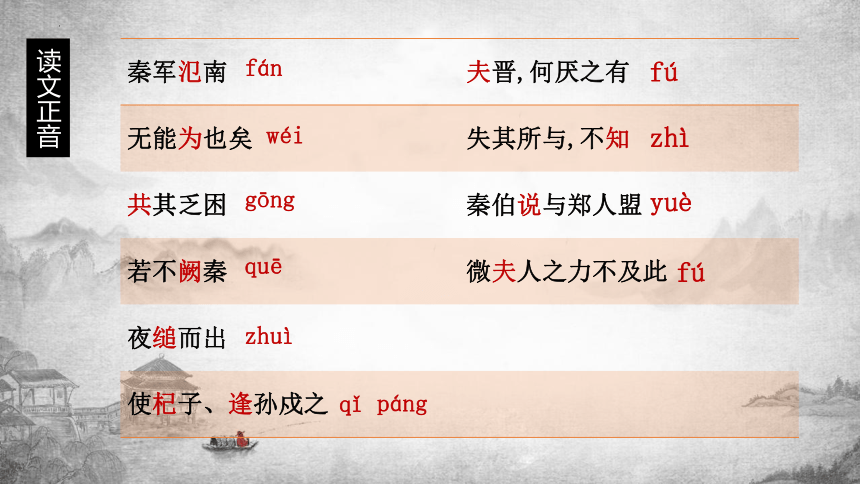

读文正音

秦军氾南 夫晋,何厌之有

无能为也矣 失其所与,不知

共其乏困 秦伯说与郑人盟

若不阙秦 微夫人之力不及此

夜缒而出

使杞子、逢孙戍之

wéi

fú

gōng

yuè

fú

fán

zhuì

quē

zhì

qǐ

páng

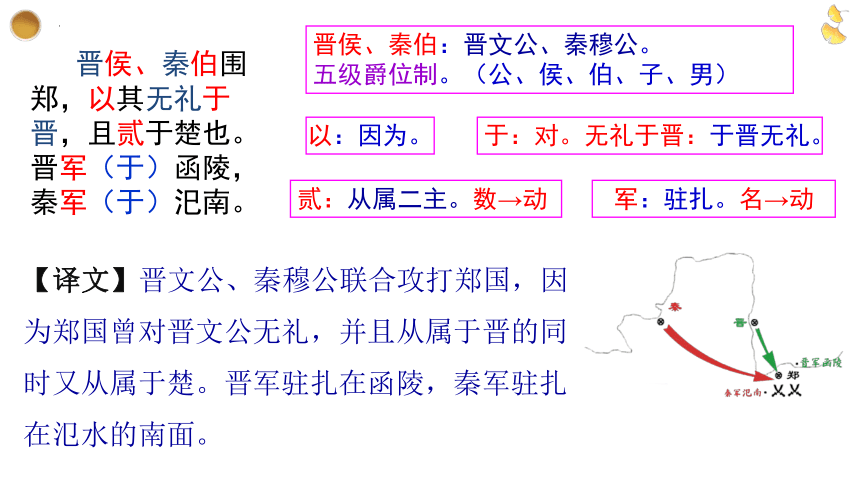

晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。晋军(于)函陵,秦军(于)汜南。

晋侯、秦伯:晋文公、秦穆公。

五级爵位制。(公、侯、伯、子、男)

以:因为。

于:对。无礼于晋:于晋无礼。

贰:从属二主。数→动

军:驻扎。名→动

【译文】晋文公、秦穆公联合攻打郑国,因为郑国曾对晋文公无礼,并且从属于晋的同时又从属于楚。晋军驻扎在函陵,秦军驻扎在氾水的南面。

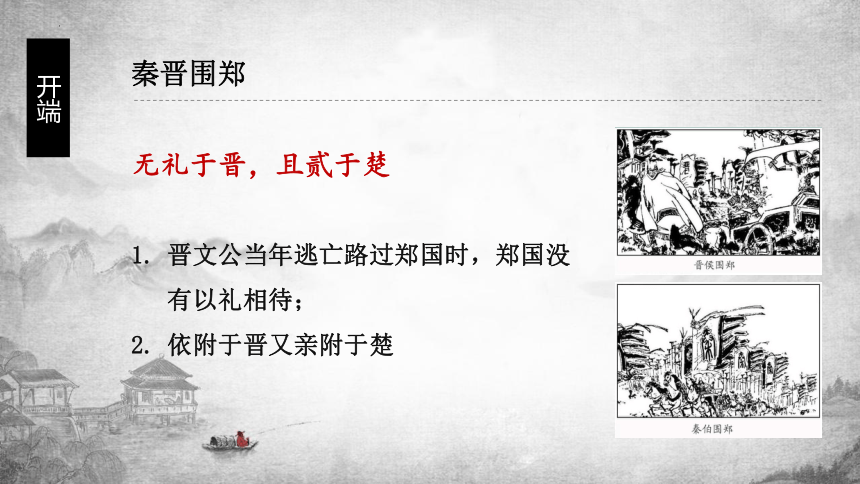

开端

无礼于晋,且贰于楚

晋文公当年逃亡路过郑国时,郑国没有以礼相待;

依附于晋又亲附于楚

秦晋围郑

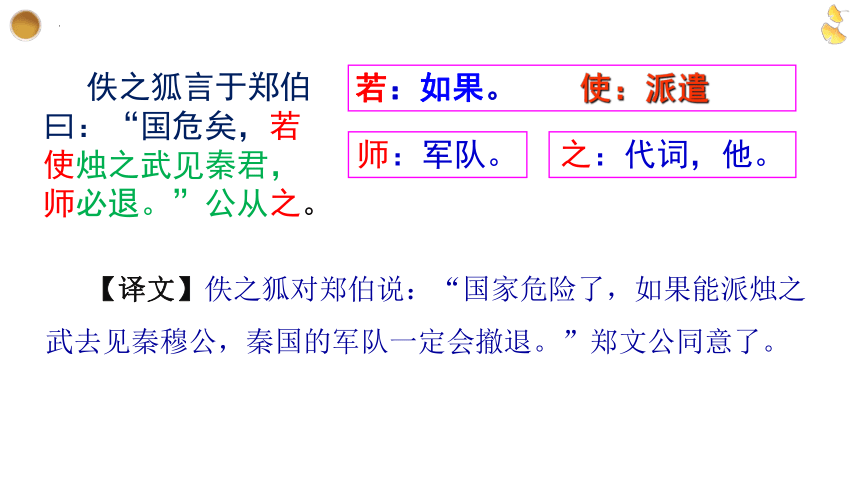

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。

若:如果。 使:派遣

师:军队。

之:代词,他。

【译文】佚之狐对郑伯说:“国家危险了,如果能派烛之武去见秦穆公,秦国的军队一定会撤退。”郑文公同意了。

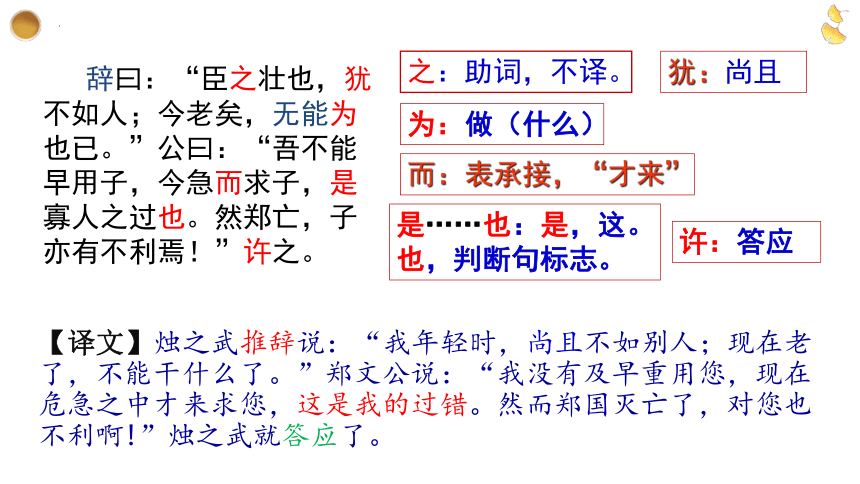

辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉!”许之。

之:助词,不译。

犹:尚且

为:做(什么)

而:表承接,“才来”

是……也:是,这。也,判断句标志。

【译文】烛之武推辞说:“我年轻时,尚且不如别人;现在老了,不能干什么了。”郑文公说:“我没有及早重用您,现在危急之中才来求您,这是我的过错。然而郑国灭亡了,对您也不利啊!”烛之武就答应了。

许:答应

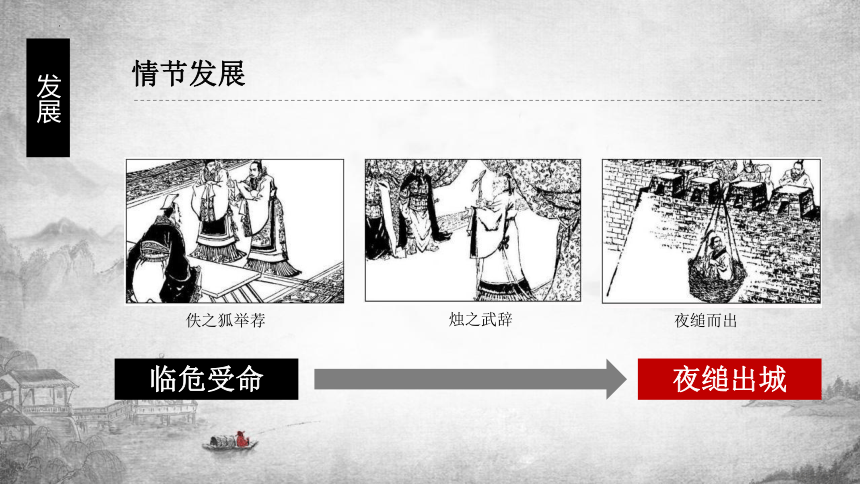

发展

情节发展

佚之狐举荐

夜缒而出

烛之武辞

临危受命

夜缒出城

烛之武,考城人,是三朝老臣,但始终得不到升官,在郑国一直担任“圉正”(yǔ、养马的长官),大概相当于《西游记》里所说的“弼马温”吧。被举荐使秦时,已年过七十,须发皆白,身子伛偻,步履蹒跚。

——冯梦龙《东周列国演义》

烛之武其人

第二段:临危受命。

从情节发展上看属于发展。

烛之武为什么能临危受命?

一是郑伯态度诚恳,勇于自责,并晓之以理;

二是烛之武深明大义,爱国且腹有良谋、成竹在胸。

想一想

?

佚之狐的话对刻画烛之武有何作用?

未见其人

先知其才

侧面烘托侧面烘托

夜缒而出。见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知其亡矣。若亡郑而有益于君,敢以(之)烦执事。

夜:名词作状语。在夜里,当夜。

亡:①灭亡 。 ②使动用法。使…灭亡。

有益于君:对您有好处,状语后置

【译文】在夜里,有人用绳子将烛之武从城楼放下去,见到了秦伯,烛之武说:“秦、晋两国围攻郑国,郑国已经知道要灭亡了。如果灭掉郑国对您有什么好处,怎敢冒昧地拿(亡郑这件事)麻烦您。

执事:办事的官员,代指秦穆公,表示恭敬。

烛之武见到秦伯后,第一句话说什么了?其智慧体现在哪?

烛之武一见秦王,开口就说“秦晋围郑,郑既知亡矣”。

一开始,烛之武就使秦穆公认为烛之武完全是站在秦国的立场上,这就使秦伯对烛之武消除敌意,产生好感,愿意听烛之武把话说完,这就为进一步说服秦穆公提供了可能。

1、坦言知亡,以退为进

越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。

鄙:把…作为边邑,意动

远:远方的国家,形作名

焉:怎么,哪里,疑问代词

陪:增加

厚:变雄厚

薄:变薄弱

形作动

【译文】越过晋国把远方的郑国作为秦国的东部边邑,您知道这是困难的,哪里用得着灭掉郑国来给邻国(晋国)增加土地呢?邻国的势力雄厚了,您秦国的势力就相对削弱了。

2、阐述利害,晓之以理

以:承接连词;目的连词,来

之:助词,取独

3、以利相诱,为秦着想

若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。

以为:把……作为

东道主:东方道路上的主人

行李:外交使者

共:通“供”,供给。

乏困:缺少的资粮。形→名

【译文】如果您放弃围攻郑国而把它作为东方道路上(招待过客)的主人,秦国的外交使者往来,郑国可以随时供给他们所缺乏的资粮,对您也没有什么害处。

且君尝为晋君赐矣,( )许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。

晋君

为:w èi 介词,给予

赐:恩惠

朝:早晨—>在早上

夕:傍晚—>在晚上

名作状语

【译文】况且,您曾经给予晋惠公恩惠,他答应把焦、瑕这两个地方给您,然而,他早上渡过黄河回国,晚上就修筑防御工事,这是您知道的。

之:位于主谓之间,取独

4、引史为例,巧设离间

秦立晋君

公元前651年,晋献公死,晋国陷入内乱。晋国大夫里克杀了晋献公的庶子夷齐、卓子。并派人迎接公子重耳,重耳不就。后又派人迎接献公次子夷吾。夷吾采纳了大臣吕省,卻芮的意见,厚礼贿赂秦国,答应割让晋河以东之地予秦。于是秦穆公拥立夷吾为君,即晋惠公。这就是课文中所言“且君尝为晋君赐矣”。“君”即秦穆公,“晋君”即晋惠公,“赐”则指“秦立晋君”之事。

惠公背约

公元前650年晋惠公借秦国之力即位后,对割让土地之事非常后悔,就派大臣丕郑赴秦国,以先君之地不得擅许为由食言。这就是文中“许君焦、瑕、朝济而夕设版焉”,“君”指秦穆公,“许君焦、瑕”则指公元前651年夷吾答应予秦河东之地一事。秦晋两国之间的关系从此出现了裂痕。

背景介绍

夫晋,何厌之有?”既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。

东:在东边,名词作状语

阙:侵损,削减。

焉:从哪里

利:使…..获利

【译文】晋国,怎么会有满足的呢?现在它已经在东边让郑国成为晋国的边界,又想扩张它西边的疆界,如果不使秦国土地减少,晋国将从哪里取得它所贪求的土地呢?削减秦国使晋国获利,希望您考虑这件事!”

唯:句首语气词,表希望、祈请。

图:考虑。

何厌之有:有何厌,宾语前置

5、推测未来,劝秦谨慎

肆:延伸、扩张。

封:使……作疆界,使动

高潮

故事高潮

见秦伯,陈利害

劝退秦师

坦言知亡,以退为进

阐明利害,晓之以理

以利相诱,为秦着想

引史为例,巧设离间

推测未来,劝秦谨慎

烛之武说辞的艺术技巧

善于揣摩心理;

善于分析利弊;

善于利用矛盾;

讲究语言艺术。

机智善辩的外交家

以“利”巧攻心理

以“害”巧析形势

以“史”巧施离间

秦伯说,与郑人盟,使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还 。

说:通“悦”,高兴。

乃:于是,就。

【译文】秦伯很高兴,就与郑国签订了盟约。并派杞子、逢孙、杨孙戍守郑国,秦伯就回国了。

盟:结盟。

子犯请击之,公曰:“不可。微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。吾其还也。”亦去之。

之:代指秦军

夫(f ú )人:那个人,秦穆公

因:依靠

敝:损害

与:同盟,结交

知:通“智”

其:还是。表祈使

微:没有

【译文】晋国大夫子犯请求攻击秦军。晋文公说:“不行。没有那人的力量,我是到不了这个地位的。依靠别人的力量,又反过来损害他,这是不仁义的;失掉自己的同盟者,这是不明智的。以混乱相攻取代和谐一致,这是不符合武德的。我们还是回去吧。”晋军也就离开了郑国。

易:取代

结局

故事结局

秦伯与郑人盟

晋军退兵

探究

晋文公毕竟是一代霸主,面对秦国的倒戈,他隐忍不发,采用了撤军的措施,他为什么不继续攻打郑国或者追击秦军责问他们的背盟呢?如果你是晋文公,你会怎么办?

晋文公

结论

读课文最后一段,结合课下注释翻译文本,概括结局,总结文章层次结构。

“不仁”“不知”“不武”

“不仁”:只是一个冠冕堂皇的借口,晋文公如果真讲“仁义”,当初就不会发兵攻郑。

“不知”:才是实质。“不知”就是不明智,即缺少对现实情况的客观分析,对动武后果缺少冷静判断。

“不武”:“以乱易整,不武”,胜负之数,难以意料。

以上都是表面原因,晋退兵的根本原因是一个“利”字。

晋文公为什么不进攻秦国军队?

主要是晋文公并不昏庸,很有理智,能隐忍不发,随机应变。因为如果这时进攻秦军,晋军就有可能处于腹背受敌的不利境地。而由此,也就证明了烛之武说退秦师的成功。

小结

开端

发展

高潮

结局

秦晋围郑

无礼于晋,且贰于楚

临危受命

夜缒出城

劝退秦师

坦言知亡,以退为进

阐明利害,晓之以理

以利相诱,为秦着想

秦晋退兵

引史为例,巧设离间

推测未来,劝秦谨慎

探究

烛之武是一个怎样的人?作者用了什么方法来塑造这个形象?

【提示】

先找出描写烛之武的句子,概括其具体体现了人物的哪种品质,再思考塑造人物的方法。

解析

烛之武是一个怎样的人?作者用了什么方法来塑造这个形象?

【描写烛之武的句子】

国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。(2段侧面描写)

辞曰:“臣之状也,犹不如人,今老矣,无能为也已。”公曰:“……然郑亡,子亦有不利焉。”许之。(2段语言描写)

秦晋围郑……夜缒而出(环境描写)

烛之武的劝说辞(3段)

解析

烛之武是一个怎样的人?作者用了什么方法来塑造这个形象?

【烛之武】

国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。

富有才干,声名远播

侧面描写:未见其人,先闻其能。

解析

烛之武是一个怎样的人?作者用了什么方法来塑造这个形象?

【烛之武】

辞曰:“臣之壮也,犹不如人,今老矣,无能为也已。”公曰:“……然郑亡,子亦有不利焉。”许之。

深明大义,勇于担当

语言描写:虽历尽沧桑,牢骚满腹,却仍能临危受命,为国纾难。

解析

烛之武是一个怎样的人?作者用了什么方法来塑造这个形象?

【烛之武】

秦晋围郑

夜缒而出

以国为重,机智勇敢

环境烘托:大军压境,不顾年迈,半夜行动,直入敌营。

解析

烛之武是一个怎样的人?作者用了什么方法来塑造这个形象?

【烛之武】

(烛之武劝说词)

足智多谋,能言善辩

语言描写:分析利弊,层层深入

结论

请在 “退”前加上一个词或短语,概括全文内容。

烛之武 退秦师

智

导入

古语有云“一夫敌百万之师”,刘伯温也说过:“凡用兵之道,以计为首”,而在中国历史上曾有过无数这样的人物:轻摇羽扇的孔明、运筹帷幄的张良,他们的大智大勇让人赞叹。

今天我们也要认识这样一个智勇双全之人,请同学们翻到《烛之武退秦师》。

烛之武退秦师

《左传》

学习目标

了解作家作品、写作背景和《左传》等相关文学常识。掌握重要的文言字词及句式。

赏析本文精彩的语言艺术、鲜明的人物形象,以及起伏跌宕的情节安排。

学习烛之武等人在国难当头之际不计个人安危得失、顾全大局的爱国主义精神。

《左传》

本文节选自:《左传·僖公三十年》

《左传》是我国第一部叙事详细的___史书著作,相传为鲁国史官________ 所作,原名___________。

《左传》

《左传》

《春秋左传》

编年体

左丘明

按时间顺序编写的史书体裁。如《春秋》《左传》《资治通鉴》等。

以国家为中心编写的史书体裁。如《国语》《战国策》等。

以人物传记为中心的史书体裁。如《史记》《三国志》等。

编年体

国别体

纪传体

史书三大体例

出兵伐郑的原因

秦晋围郑发生在公元前630年(鲁僖公30年)在这之前郑国有两件事得罪了晋国。一是晋文公当年逃亡路过郑国时,郑国没有以礼相待;二是在公元前632年的晋楚城濮之战中,郑国曾出兵帮助楚国。结果,城濮之战以楚国失败而告终。郑国感到不妙,马上派人多次出使晋国,与晋结好。甚至在公元前632年五月,“晋侯及郑伯盟于衡雍”。但是,晋文公为了争夺霸权,还是在两年后发动了这场战争。

写作背景

读文正音

秦军氾南 夫晋,何厌之有

无能为也矣 失其所与,不知

共其乏困 秦伯说与郑人盟

若不阙秦 微夫人之力不及此

夜缒而出

使杞子、逢孙戍之

wéi

fú

gōng

yuè

fú

fán

zhuì

quē

zhì

qǐ

páng

晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。晋军(于)函陵,秦军(于)汜南。

晋侯、秦伯:晋文公、秦穆公。

五级爵位制。(公、侯、伯、子、男)

以:因为。

于:对。无礼于晋:于晋无礼。

贰:从属二主。数→动

军:驻扎。名→动

【译文】晋文公、秦穆公联合攻打郑国,因为郑国曾对晋文公无礼,并且从属于晋的同时又从属于楚。晋军驻扎在函陵,秦军驻扎在氾水的南面。

开端

无礼于晋,且贰于楚

晋文公当年逃亡路过郑国时,郑国没有以礼相待;

依附于晋又亲附于楚

秦晋围郑

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。

若:如果。 使:派遣

师:军队。

之:代词,他。

【译文】佚之狐对郑伯说:“国家危险了,如果能派烛之武去见秦穆公,秦国的军队一定会撤退。”郑文公同意了。

辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉!”许之。

之:助词,不译。

犹:尚且

为:做(什么)

而:表承接,“才来”

是……也:是,这。也,判断句标志。

【译文】烛之武推辞说:“我年轻时,尚且不如别人;现在老了,不能干什么了。”郑文公说:“我没有及早重用您,现在危急之中才来求您,这是我的过错。然而郑国灭亡了,对您也不利啊!”烛之武就答应了。

许:答应

发展

情节发展

佚之狐举荐

夜缒而出

烛之武辞

临危受命

夜缒出城

烛之武,考城人,是三朝老臣,但始终得不到升官,在郑国一直担任“圉正”(yǔ、养马的长官),大概相当于《西游记》里所说的“弼马温”吧。被举荐使秦时,已年过七十,须发皆白,身子伛偻,步履蹒跚。

——冯梦龙《东周列国演义》

烛之武其人

第二段:临危受命。

从情节发展上看属于发展。

烛之武为什么能临危受命?

一是郑伯态度诚恳,勇于自责,并晓之以理;

二是烛之武深明大义,爱国且腹有良谋、成竹在胸。

想一想

?

佚之狐的话对刻画烛之武有何作用?

未见其人

先知其才

侧面烘托侧面烘托

夜缒而出。见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知其亡矣。若亡郑而有益于君,敢以(之)烦执事。

夜:名词作状语。在夜里,当夜。

亡:①灭亡 。 ②使动用法。使…灭亡。

有益于君:对您有好处,状语后置

【译文】在夜里,有人用绳子将烛之武从城楼放下去,见到了秦伯,烛之武说:“秦、晋两国围攻郑国,郑国已经知道要灭亡了。如果灭掉郑国对您有什么好处,怎敢冒昧地拿(亡郑这件事)麻烦您。

执事:办事的官员,代指秦穆公,表示恭敬。

烛之武见到秦伯后,第一句话说什么了?其智慧体现在哪?

烛之武一见秦王,开口就说“秦晋围郑,郑既知亡矣”。

一开始,烛之武就使秦穆公认为烛之武完全是站在秦国的立场上,这就使秦伯对烛之武消除敌意,产生好感,愿意听烛之武把话说完,这就为进一步说服秦穆公提供了可能。

1、坦言知亡,以退为进

越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。

鄙:把…作为边邑,意动

远:远方的国家,形作名

焉:怎么,哪里,疑问代词

陪:增加

厚:变雄厚

薄:变薄弱

形作动

【译文】越过晋国把远方的郑国作为秦国的东部边邑,您知道这是困难的,哪里用得着灭掉郑国来给邻国(晋国)增加土地呢?邻国的势力雄厚了,您秦国的势力就相对削弱了。

2、阐述利害,晓之以理

以:承接连词;目的连词,来

之:助词,取独

3、以利相诱,为秦着想

若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。

以为:把……作为

东道主:东方道路上的主人

行李:外交使者

共:通“供”,供给。

乏困:缺少的资粮。形→名

【译文】如果您放弃围攻郑国而把它作为东方道路上(招待过客)的主人,秦国的外交使者往来,郑国可以随时供给他们所缺乏的资粮,对您也没有什么害处。

且君尝为晋君赐矣,( )许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。

晋君

为:w èi 介词,给予

赐:恩惠

朝:早晨—>在早上

夕:傍晚—>在晚上

名作状语

【译文】况且,您曾经给予晋惠公恩惠,他答应把焦、瑕这两个地方给您,然而,他早上渡过黄河回国,晚上就修筑防御工事,这是您知道的。

之:位于主谓之间,取独

4、引史为例,巧设离间

秦立晋君

公元前651年,晋献公死,晋国陷入内乱。晋国大夫里克杀了晋献公的庶子夷齐、卓子。并派人迎接公子重耳,重耳不就。后又派人迎接献公次子夷吾。夷吾采纳了大臣吕省,卻芮的意见,厚礼贿赂秦国,答应割让晋河以东之地予秦。于是秦穆公拥立夷吾为君,即晋惠公。这就是课文中所言“且君尝为晋君赐矣”。“君”即秦穆公,“晋君”即晋惠公,“赐”则指“秦立晋君”之事。

惠公背约

公元前650年晋惠公借秦国之力即位后,对割让土地之事非常后悔,就派大臣丕郑赴秦国,以先君之地不得擅许为由食言。这就是文中“许君焦、瑕、朝济而夕设版焉”,“君”指秦穆公,“许君焦、瑕”则指公元前651年夷吾答应予秦河东之地一事。秦晋两国之间的关系从此出现了裂痕。

背景介绍

夫晋,何厌之有?”既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。

东:在东边,名词作状语

阙:侵损,削减。

焉:从哪里

利:使…..获利

【译文】晋国,怎么会有满足的呢?现在它已经在东边让郑国成为晋国的边界,又想扩张它西边的疆界,如果不使秦国土地减少,晋国将从哪里取得它所贪求的土地呢?削减秦国使晋国获利,希望您考虑这件事!”

唯:句首语气词,表希望、祈请。

图:考虑。

何厌之有:有何厌,宾语前置

5、推测未来,劝秦谨慎

肆:延伸、扩张。

封:使……作疆界,使动

高潮

故事高潮

见秦伯,陈利害

劝退秦师

坦言知亡,以退为进

阐明利害,晓之以理

以利相诱,为秦着想

引史为例,巧设离间

推测未来,劝秦谨慎

烛之武说辞的艺术技巧

善于揣摩心理;

善于分析利弊;

善于利用矛盾;

讲究语言艺术。

机智善辩的外交家

以“利”巧攻心理

以“害”巧析形势

以“史”巧施离间

秦伯说,与郑人盟,使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还 。

说:通“悦”,高兴。

乃:于是,就。

【译文】秦伯很高兴,就与郑国签订了盟约。并派杞子、逢孙、杨孙戍守郑国,秦伯就回国了。

盟:结盟。

子犯请击之,公曰:“不可。微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。吾其还也。”亦去之。

之:代指秦军

夫(f ú )人:那个人,秦穆公

因:依靠

敝:损害

与:同盟,结交

知:通“智”

其:还是。表祈使

微:没有

【译文】晋国大夫子犯请求攻击秦军。晋文公说:“不行。没有那人的力量,我是到不了这个地位的。依靠别人的力量,又反过来损害他,这是不仁义的;失掉自己的同盟者,这是不明智的。以混乱相攻取代和谐一致,这是不符合武德的。我们还是回去吧。”晋军也就离开了郑国。

易:取代

结局

故事结局

秦伯与郑人盟

晋军退兵

探究

晋文公毕竟是一代霸主,面对秦国的倒戈,他隐忍不发,采用了撤军的措施,他为什么不继续攻打郑国或者追击秦军责问他们的背盟呢?如果你是晋文公,你会怎么办?

晋文公

结论

读课文最后一段,结合课下注释翻译文本,概括结局,总结文章层次结构。

“不仁”“不知”“不武”

“不仁”:只是一个冠冕堂皇的借口,晋文公如果真讲“仁义”,当初就不会发兵攻郑。

“不知”:才是实质。“不知”就是不明智,即缺少对现实情况的客观分析,对动武后果缺少冷静判断。

“不武”:“以乱易整,不武”,胜负之数,难以意料。

以上都是表面原因,晋退兵的根本原因是一个“利”字。

晋文公为什么不进攻秦国军队?

主要是晋文公并不昏庸,很有理智,能隐忍不发,随机应变。因为如果这时进攻秦军,晋军就有可能处于腹背受敌的不利境地。而由此,也就证明了烛之武说退秦师的成功。

小结

开端

发展

高潮

结局

秦晋围郑

无礼于晋,且贰于楚

临危受命

夜缒出城

劝退秦师

坦言知亡,以退为进

阐明利害,晓之以理

以利相诱,为秦着想

秦晋退兵

引史为例,巧设离间

推测未来,劝秦谨慎

探究

烛之武是一个怎样的人?作者用了什么方法来塑造这个形象?

【提示】

先找出描写烛之武的句子,概括其具体体现了人物的哪种品质,再思考塑造人物的方法。

解析

烛之武是一个怎样的人?作者用了什么方法来塑造这个形象?

【描写烛之武的句子】

国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。(2段侧面描写)

辞曰:“臣之状也,犹不如人,今老矣,无能为也已。”公曰:“……然郑亡,子亦有不利焉。”许之。(2段语言描写)

秦晋围郑……夜缒而出(环境描写)

烛之武的劝说辞(3段)

解析

烛之武是一个怎样的人?作者用了什么方法来塑造这个形象?

【烛之武】

国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。

富有才干,声名远播

侧面描写:未见其人,先闻其能。

解析

烛之武是一个怎样的人?作者用了什么方法来塑造这个形象?

【烛之武】

辞曰:“臣之壮也,犹不如人,今老矣,无能为也已。”公曰:“……然郑亡,子亦有不利焉。”许之。

深明大义,勇于担当

语言描写:虽历尽沧桑,牢骚满腹,却仍能临危受命,为国纾难。

解析

烛之武是一个怎样的人?作者用了什么方法来塑造这个形象?

【烛之武】

秦晋围郑

夜缒而出

以国为重,机智勇敢

环境烘托:大军压境,不顾年迈,半夜行动,直入敌营。

解析

烛之武是一个怎样的人?作者用了什么方法来塑造这个形象?

【烛之武】

(烛之武劝说词)

足智多谋,能言善辩

语言描写:分析利弊,层层深入

结论

请在 “退”前加上一个词或短语,概括全文内容。

烛之武 退秦师

智

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])