11.十六年前的回忆 课件(共94张PPT)

文档属性

| 名称 | 11.十六年前的回忆 课件(共94张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 7.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-04-19 12:43:34 | ||

图片预览

文档简介

(共94张PPT)

人教版 语文 六年级 下册

这是一篇回忆录,它将把我们带到那腥风血雨的年代......让我们一起走进课文看看吧。

李星华(1911—1979)

出生于河北省乐亭县大黑坨村,是李大钊的女儿,作家。1920年夏,随全家到北京定居。父亲牺牲后,辍学在家照顾母亲和妹妹。

主要作品:《回忆我的父亲李大钊》《白族民间故事集》等。

中国共产党的创始人和早期领导人。国共合作期间,在帮助孙中山确定联俄、联共、扶助农工三大政策和改组国民党的工作中起了重要作用。主要著作收录于《李大钊文集》。

李大钊(1889-1927)

自读课文,要求:

1.读准字音,圈画生字,读通句子,难读的长句子多读几遍。

2.给课文标明自然段序号。

3.想一想,课文是按什么顺序写的?

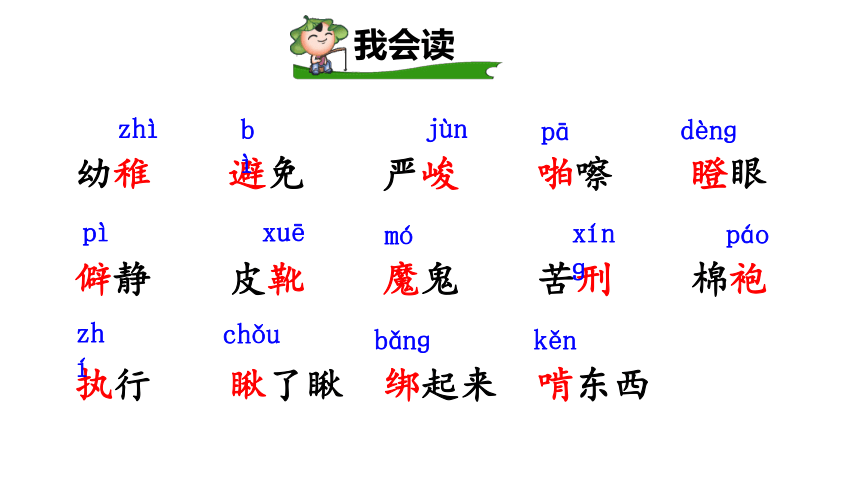

幼稚 避免 严峻 啪嚓 瞪眼

僻静 皮靴 魔鬼 苦刑 棉袍

执行 瞅了瞅 绑起来 啃东西

zhì

bì

jùn

pā

dènɡ

pì

xuē

mó

xínɡ

páo

zhí

chǒu

bǎnɡ

kěn

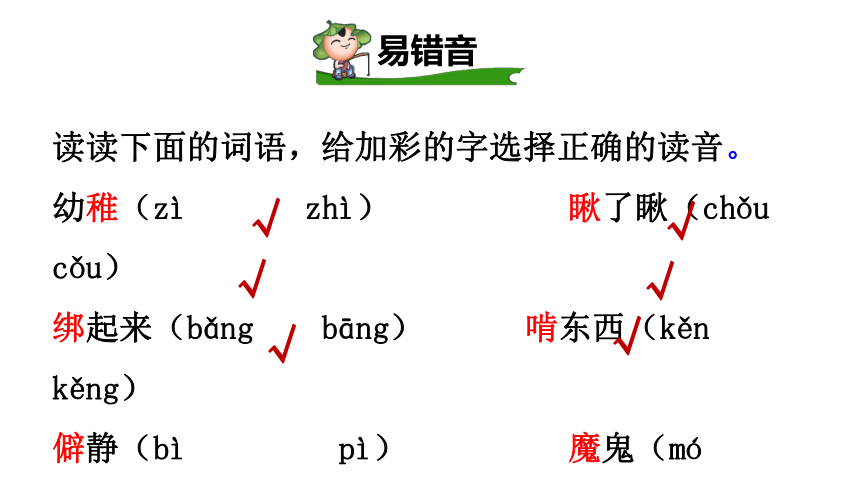

读读下面的词语,给加彩的字选择正确的读音。

幼稚(zì zhì) 瞅了瞅(chǒu cǒu)

绑起来(bǎng bāng) 啃东西(kěn kěng)

僻静(bì pì) 魔鬼(mó mé)

√

√

√

√

√

√

运用:俊俏的小姑娘独自一人爬上了峻峭的山峰。

峻

jùn

俊

字义:山高而陡。如:险峻。

组词:(峻峭)(严峻)(崇山峻岭)

字义:才智出众的人。如:青年才俊。

组词:(俊杰)(俊俏)(识时务者为俊杰)

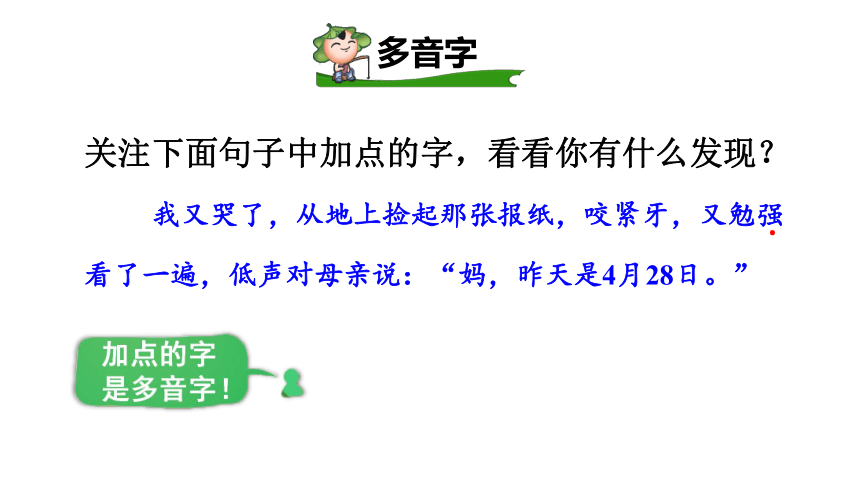

关注下面句子中加点的字,看看你有什么发现?

我又哭了,从地上捡起那张报纸,咬紧牙,又勉强看了一遍,低声对母亲说:“妈,昨天是4月28日。”

.

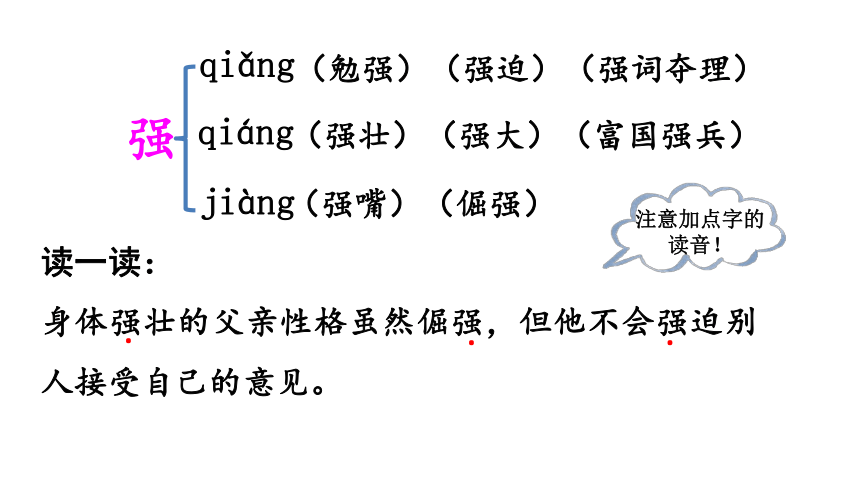

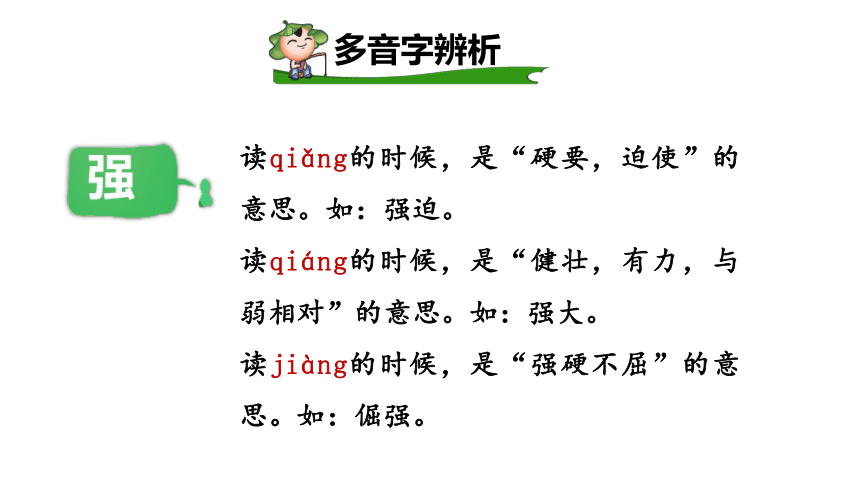

强

qiǎng

qiáng

(勉强)(强迫)(强词夺理)

(强壮)(强大)(富国强兵)

读一读:

身体强壮的父亲性格虽然倔强,但他不会强迫别人接受自己的意见。

.

.

.

注意加点字的读音!

jiàng

(强嘴)(倔强)

读qiǎng的时候,是“硬要,迫使”的意思。如:强迫。

读qiáng的时候,是“健壮,有力,与弱相对”的意思。如:强大。

读jiàng的时候,是“强硬不屈”的意思。如:倔强。

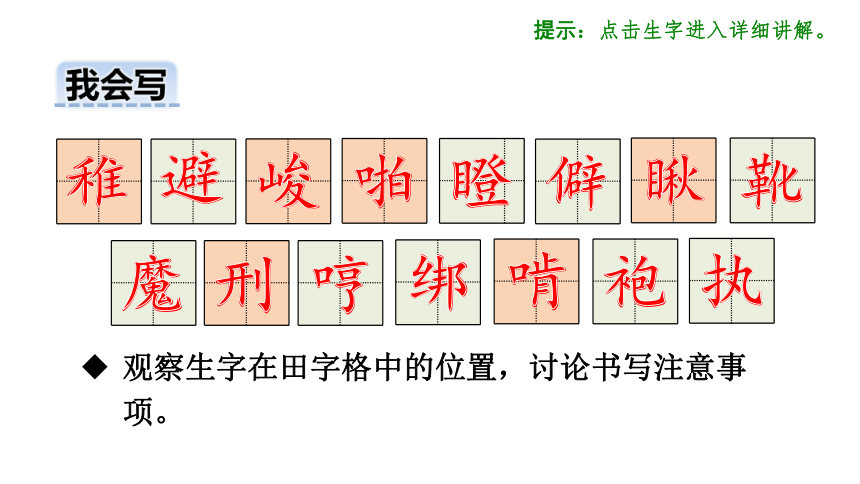

提示:点击生字进入详细讲解。

观察生字在田字格中的位置,讨论书写注意事项。

zhì

结构:左右

组词:稚嫩 稚子

笔画:13

部首:禾

右部稍宽,横画间距均匀。

“禾”的捺变点

四横长短不一

bì

结构:半包围

组词:躲避 扬长避短

笔画:16

部首:辶

“辟”稍窄

“辶”捺平而长,托住“辟”

jùn

结构:左右

组词:峻峭 陡峻

笔画:10

部首:山

“山”小而偏上

最后一笔捺收尾要有力

“ ”第二笔不出头

pā

结构:左右

组词:啪嚓 噼里啪啦

笔画:11

部首:口

“白”撇稍长

“口”小而偏上

“扌”窄长。

dèng

结构:左右

组词:瞪视 干瞪眼

笔画:17

部首:目

“登”上宽,“癶”包含“豆”

“目” 框内两横写在竖中线上下

末笔横稍长

pì

结构:左右

组词:偏僻 穷乡僻壤

笔画:15

部首:亻

“尸”上边没有点

三部分都要窄,中间部分稍短

“辛”的第二横最长

chǒu

结构:左右

组词:瞅空 不瞅不睬

笔画:14

部首:目

“火”的竖撇长。

“目”窄长

“禾”的横短,竖长

xuē

结构:左右

组词:靴子 隔靴搔痒

笔画:13

部首:革

七字竖长弯要短。

“革”窄长

“口”要扁,下横稍向上提

mó

结构:半包围

组词:恶魔 妖魔鬼怪

笔画:20

部首:麻

“鬼”笔画较多,不要拥挤。

“广”的撇长而舒展

xíng

结构:左右

组词:动刑 严刑逼供

笔画:6

部首:刂

右部竖钩直而有力

左部下横和竖撇要长

hng

结构:左右

组词:哼,走着瞧 哼,不信他的

笔画:10

部首:口

右部上横稍长

左边“口”小而靠上

“口”扁小。

bǎng

结构:左右

组词:绑起来 五花大绑

笔画:9

部首:纟

“邦” 宽些

“纟”窄

“邦”左边三横为短横,竖撇沿竖中线撇向下侧。

kěn

结构:左右

组词:啃骨头 啃玉米

笔画:11

部首:口

“肯”宽

“口”窄

“月”第一笔是竖,第二笔的横折钩要有力。

páo

结构:左右

组词:棉袍 袍子

笔画:10

部首:衤

“包”的竖弯钩要圆润自然

左边是“衤”不是“礻”

zhí

结构:左右

组词:执笔 执政

笔画:6

部首:扌

“扌”窄长

“ 丸”的竖撇要长,点要有力。

1.在生字本上练习书写,师生评价。

3.对照下面的词语,同桌互批,纠正错字。

幼稚 避免 严峻 啪嚓 瞪眼 僻静 皮靴 魔鬼 苦刑 棉袍 执行 埋头 含糊 局势 轻易 尖锐 冷笑 残暴 匪徒 法庭 安定 占据 会意 过度 瞅了瞅 绑起来

啃东西

2.听写生字、词语。

课文按照时间顺序来叙述的。

课文按照什么顺序来叙述的?主要写了哪几件事情?

被捕前——被捕时——法庭上——被害后

初读课文,按照李大钊“被捕前——被捕时——法庭上——被害后”的时间顺序理清课文脉络,感知课文内容,把握故事情节。再读课文,圈画、品读文中描写李大钊语言、动作、外貌、神态的语句深入体会李大钊对待亲人慈爱和善,对待革命工作严肃认真,高度负责的伟大精神,在敌人面前临危不惧,视死如归的崇高品质。体会李大钊被害后家人的悲痛,感受作者对父亲的敬仰和深切的怀念,最后找出文中前后照应的句子体会这样写的好处。

课文按照时间顺序来叙述的。

课文按照什么顺序来叙述的?主要写了哪几件事情?

被捕前——被捕时——法庭上——被害后

文章写了对谁的回忆?回忆了哪些内容?

文章写了对李大钊的回忆,写了李大钊被捕前到遇害后的情形。

讨论交流:

重点回忆了哪几方面?

被捕前、被捕时、法庭上、被害后

讨论交流:

李大钊的忠诚和坚贞分别体现在哪些方面?

那年春天,父亲每天夜里回来得很晚。每天早晨,不知道什么时候他又出去了。有时候他留在家里,埋头整理书籍和文件。

早出晚归

工作忙碌

1927年春天

父亲为什么而忙碌?

被捕前,父亲坚持工作

军阀张作霖在帝国主义支持下,率兵进关,占领河北、山东等地,以武力威胁北伐国民革命军,下令通缉李大钊同志。

1927年春天

局势危急

李大钊领导并亲自参加北京人民反对日、英帝国主义和反对军阀张作霖吴佩孚的斗争。

1926年春天

必须争分夺秒工作

早出晚归

烧掉文件和书籍

父亲一向是慈祥的,从没有骂过我们,更没有打过我们。我总爱向父亲问许多幼稚可笑的问题。他不论多忙,对我的问题总是很感兴趣,总是耐心地讲给我听。这一次不知道为什么,父亲竟这样含糊地回答我。

你怎样理解一向慈祥、有耐心的父亲,这次竟这样含糊地回答“我”?

作者当时年纪小,对父亲为什么烧掉书籍和文件不理解。她好奇地问父亲,却只得到一个含糊的回答。这同父亲平常不管多忙、不管女儿提出的问题多么幼稚可笑,都耐心地回答和解释形成了鲜明的对比。“这一次不知道为什么”设置悬念,吸引读者。同时,为后面情节的发展埋下了伏笔。这是因为当时的局势十分严重,不是同孩子详细解释的时候,而且像防止革命书籍和文件落到敌人手里这样的事情,也不是几句话就能说清楚的。这里写出了李大钊同志对待亲人的慈爱和善与对待工作的认真严肃。

后来听母亲说,军阀张作霖要派人来检查。为了避免党组织被破坏,父亲只好把一些书籍和文件烧掉。

“为了避免……烧掉”这句话有什么作用?

这句话与第2自然段中的“ 我蹲在旁边,看他把书和有字的纸片投到火炉里去”相照应。解开了“我”心中的疑惑,也说明了当时的局势很严峻。

才过了两天,果然出事了。工友阎振三一早上街买东西,直到夜里还不见回来。第二天,父亲才知道他被抓到警察厅里去了。

这句话暗示了局势的危急,说明共产党人处境危险,为下文写父亲被抓埋下了伏笔。

局势越来越严峻,面对朋友和妻子的劝离,父亲是怎么说的,你从中体会到了什么?

父亲坚决地对母亲说:“不是常对你说吗 我是不能轻易离开北京的。你要知道现在是什么时候,这里的工作多么重要。我哪能离开呢 ”

父亲对工作高度负责

反问句:不是常对你说吗

我哪能离开呢

李大钊坚决不离开北京,不离开自己的工作岗位。

坚持到底

忠于党

为了革命工作,他早已把个人安危置之度外,表现了他对革命高度负责的精神。

对工作高度负责

被捕前的父亲

对革命高度忠诚

说一说:被捕前的父亲是什么样子的?

被捕时,父亲视死如归

可怕的一天果然来了。

“果然” 说明这一天的到来在意料之中。

短短的一段新闻还没看完,就听见啪,啪……几声尖锐的枪声,接着就是一阵纷乱的喊叫。

父亲不慌不忙地向外走去。

对比

敌人:虚张声势

父亲:不慌不忙

神态、动作描写:临危不惧、处变不惊

一会儿,外面传来一阵沉重的皮鞋声。我的心剧烈地跳动起来,用恐怖的眼光瞅了瞅父亲。

“我”的紧张、恐惧与父亲的沉着、冷静形成对比,更加衬托出父亲的临危不惧。

穿灰制服和长筒皮靴的宪兵,穿便衣的侦探,穿黑制服的警察,一拥而入,挤满了这间小屋。他们像一群魔鬼似的,把我们包围起来。他们每人拿着一支手枪,枪口对着父亲和我。

从动作描写中,你体会到了什么?

我体会到了敌人的凶狠残暴。仅仅是父亲和“我” 两个人,敌人却如此兴师动众,与父亲的沉着镇定形成了鲜明的对比。

阎振三摇了摇头。他那披散的长头发中间露出一张苍白的脸,显然是受过苦刑了。

对阎振三的动作、神态描写有什么作用?

说明阎振三身受苦刑,但仍不肯指认李大钊,反映出他忠于革命、绝不出卖同志的高贵品质。

一拥而入,挤满了这间小屋。他们像一群魔鬼似的,把我们包围起来。他们每人拿着一把手枪,枪口对着父亲和我。

父亲

来的人

父亲保持着他那惯有的严峻的态度,没有向他们讲任何道理。因为他明白,对他们是没有道理可讲的。

对比

敌人:兴师动众

父亲神态描写:从容镇定

坚定沉着

将生死置之度外

说一说:被捕时的父亲是什么样子的?

语文要素

关注语言、动作、神态、外貌的描写,体会人物品质

概念:语言是表达人物思想感情的工具,外貌能反映人物的特征,神态、动作是人物思想性格的具体体现,因此,在阅读时,关注人物的语言、动作、神态、外貌等描写,更有利于体会人物的品质。

仍旧穿着他那件灰布旧棉袍

没戴眼镜

乱蓬蓬的长头发

平静而慈祥的脸。

暗示敌人对父亲施了重刑。

表明父亲经历残酷的折磨后依旧坚强。

充分体现了父亲对亲人的爱

父亲外貌描写:平静、慈祥

受审时,父亲坚贞不屈

父亲瞅了瞅我们,没有说一句话。他的神情非常安定,非常沉着。他的心被一种伟大的力量占据着。这个力量就是他平日对我们讲的——他对于革命事业的信心。

思考:联系上下文说说父亲为什么“安定”“沉着”

“他的心被一种伟大的力量占据着”

面对敌人严刑拷打不动摇

面对亲人不忧伤。

用“安定”“沉着”感染亲人,使他们化悲痛为力量

对革命事业必胜的信心

因为

所以

坚定沉着

将生死置之度外

说一说:法庭上的父亲是什么样子的?

“她是你最大的孩子吗?”法官指着我问父亲。

“是的,我是最大的。”我怕父亲说出哥哥来,就这样抢着说了。

对“我”的语言描写表明“我”在父亲的影响下,由之前的害怕、恐惧转变为机智、勇敢地与敌人斗争。

父亲立刻就会意了,接着说:“她是我最大的孩子。我的妻子是个乡下人,我的孩子年纪都还小,她们什么也不懂,一切都跟她们没有关系。”

应该怎样理解父亲的话?

父亲的话既是对“我”的赞许,也是对家人的关爱。 他希望“我们”能勇敢地活下去。

过了好半天,母亲醒过来了,她低声问我:“昨天是几号?记住,昨天是你爹被害的日子。”

被害后,全家悲痛欲绝

你从母亲的话中体会到了什么?

体会到母亲没有在悲痛中倒下,她要“我”记住敌人欠下的血债。表现出母亲对亲人的怀念以及对敌人的无比痛恨。

我又哭了,从地上捡起那张报纸,咬紧牙,又勉强看了一遍,低声对母亲说:“妈,昨天是4月28日。”

这样的结尾有什么好处?

首尾呼应,突出这一天是父亲的被难日,让“我”印象深刻,终生难忘。表达出了“我”的悲痛,以及对父亲沉痛的哀悼和深深的思念之情。

○课文最后两个自然段与开头有什么联系?说说这样写有

什么好处。

课文的开头和最后两个自然段是首尾呼应的关系。这样写首尾连贯,使整篇文章显得非常紧凑,同时突出了作者一直把父亲的被害牢记在心的思想感情。

这是课后第4题哦!

学方法:前后照应,就是在一篇文章中,有的内容前面提到了,后面再交代一下。相互照应的内容一般有着密切的关系,它们往往是对同一情况做出解释、说明、交代。前后照应可以使文章浑然一体,内容更完整,结构更紧密。如,本文开头交代了十六年

前的 1927 年 4 月 28 日是父亲的被难日,结尾写母亲嘱咐,让“我们”记住 4 月 28 日是父亲被害的日子。首尾呼应,表达出作者对父亲的深切怀念之情。

语文要素

1. 照应的内容要协调一致。前有因,后便有果;前有悬念 , 后便有落脚;前有伏笔,后便有交代;前面提出问题,后面便予以回答。

2. 照应的形式要灵活。可以是内容与题目相照应,可以是开头与结尾相照应,可以是情节之间相互照应 , 还可以是人物语言的照应。

用方法:

下面这段话是《我的理想》一文的开头 , 请你运用前后照应的写法 , 续写一个结尾吧 !

理想是人生旅途中的航标灯,一个人有了远大的理想,就有了奋斗的目标、前进的方向和动力。我们每个人都有自己的理想,我的理想是当一位舞蹈家。

示例:

在漫漫的历史长河中,有多少仁人志士从小就树立了远大理想,并为之付出了不懈的努力,最终实现了自己的理想。我也要向他们学习,努力奋斗,早日实现我的理想——当一名出色的舞蹈家。

从这些描写中可以体现出李大钊什么样的精神品质?

体现了李大钊忠于革命事业的伟大精神和面对敌人坚贞不屈的高贵品质。

讨论交流:

○默读课文,说说课文按照时间顺序写了哪些事情,给你印象最深的是哪件事。

课文按照时间顺序写了四件事。第一件事,李大钊在局势十分危急的情况下,仍然坚持留在北京进行革命工作;第二件事,李大钊被捕的经过;第三件事,李大钊在法庭上坚定、沉着地面对审问;第四件事,全家得知李大钊被害的消息后,无比悲痛。给我印象最深的是第一件事,随着局势的发展,李大钊早出晚归,抓紧时间整理书籍和文件,他本来有充足的时间转移到安全的地方,可是李大钊为了革命工作坚决不肯离开北京。

这是课后第1题哦!

○无数革命先烈为了民族解放和人民幸福,浴血奋战,前仆后继。李大钊、刘胡兰、董存瑞,还有飞夺泸定桥的红四团……他们在革命事业的道路上谱写了壮烈的篇章。查找资料,了解先烈的革命事迹,和同学交流。

这是课后第4题哦!

李大钊:河北乐亭人。中国共产党的主要创始人之一。对中国早期马克思主义的传播起过重要作用。中国共产党成立后他领导了北方的工人运动和革命斗争。1927 年4 月6 日,奉系军阀张作霖逮捕了李大钊同志。在敌人的监狱里,李大钊同志始终坚贞不屈,表现出了共产主义战士的英雄气概。军阀竟不顾社会舆论,悍然下令于4 月28 日用绞刑杀害了李大钊同志。当时,在绞架前,李大钊同志作了最后一次演说,宣传共产主义必然胜利的真理,然后从容就义。

叶挺:北伐名将,八一南昌起义总指挥,中国人民解放军创始人之一,新四军军长。1919年初投身孙中山领导的民主革命,同年加入中国国民党,1924年12月加入中国共产党,1928年广州起义失败后流亡欧洲。抗日战争爆发后,叶挺于1938年1月出任国民革命军新编第四军军长,被授予国民革命军中将军衔。1946年3月4日重新加入中国共产党,1946年4月8日,他乘飞机由重庆回延安,飞机在山西兴县黑茶山失事,遇难身亡。

十六年前的回忆

被捕时:处变不惊、沉着镇定——视死如归

铭记被难日:1927年4月28日

被捕前:形势严峻、留守北京——忠于革命

被审时:平静慈祥、凛然正气——坚贞不屈

被害后:家人悲痛、永远铭记——激励后人

忠于革命

坚贞不屈

本文通过对李大钊被捕前到被害后的情形的回忆,展现了革命先烈忠于革命事业的伟大精神和面对敌人时坚贞不屈的高贵品质,表达了作者对父亲的敬仰与深切的怀念。

铭记革命先烈

李大钊,不屈服于严刑拷打,为了伟大的革命事业,他大义凛然、视死如归,谱写了壮丽的革命诗篇。“人生自古谁无死 留取丹心照汗青。”让我们铭记革命先烈,砥砺前行!

赞颂革命精神的四字词语:

临危不惧 舍生取义 英勇就义

宁死不屈 正气凛然 视死如归

勇往直前 无坚不摧

李大钊的名言:

(1)知识是引导人生到光明与真实境界的灯烛。

(2)最珍贵的是今天,最容易失去的也是今天。

(3)谁对时间越吝啬,时间对谁越慷慨。要时间不辜负你,首先你要不辜负时间,抛弃时间的人,时间也抛弃他。

(4)我觉得人生求乐的方法,最好莫过于尊重劳动。一切乐境,都可由劳动得来,一切苦境,都可由劳动解脱。

有关神态描写的精彩语句:

(1)他的眼里闪烁着一股无法遏止的怒火,牙齿咬得咯咯作响,好似一头被激怒的狮子。

(2)眼睛的余光看到她一直在偷看我,这时我突然转脸一瞥,她立即低头拿起桌子上的笔,飞快地在自己的本子上开始写字,但好像并没有写什么而是在乱画一气。

(3)看着这景象,愤怒的人群如同涨满河槽的洪水,突然崩开了堤口,咆哮着,势不可挡地涌进了大厅。

期待的日子一转眼就来了。

元旦那天早上,天还未亮,女室一带头,每一间牢房同时响应,像一阵闪电,爆发了洪亮的歌声。人们纵情高歌,唱完一支又一支。

新年大联欢开始了。

唱歌是第一个节目。第二个节目是交换礼品。每间牢房,每个人都准备了礼物,送给认识的或者不认识的战友,作为联欢的纪念品。最多的礼物是“贺年片”,那是用小块的草纸做的,上面用红药水画上鲜红的五角星或者镰刀锤子,写上几句互相鼓励的话。楼七室经过昼夜赶工,用牙刷柄刻出了一百多颗红的、黄的、晶亮的五角星,分送给各个牢房的同志。女室送给各室的是一幅幅绣了字

狱中联欢

的锦旗,那些彩色的线,是从她们的袜子上拆下来的……

接着第三个节目开始了。每间牢房的人都在门口贴对联。所有的对联都是用草纸接连起来做成的。所有的对联都不是一个人写成的,同一副对联中,有老年人苍劲的笔法,也有“孩儿体”的弯弯曲曲的笔迹。女室里,江姐捏着“监狱之花”的小手,也写了几笔。所有的对联都洋溢着革命的乐观精神。

女牢的对联写的是:

洞中才数月

世上已千年

大家心里明白:几千年的封建王朝正在崩溃,人民当家作主的时代就要到来,“世上已千年”还形容不了翻天覆地的革命形势的迅速发展咧!

她们还在牢门上贴了一张横额:

扭转乾坤

猩猩也许看不懂,也许看懂了又不敢承认,居然妄加评论道:“这对联倒有些修仙炼道的味了。”

楼一室的对联写得更妙:

歌乐山下悟道

渣滓洞中参禅

横额是:

极乐世界

大家心里明白:这里悟的是革命之道,参的是马克思列宁主义之禅。“极乐世界”,正是写的人们掌握了革命真理的心境。

猩猩挑起了眉梢,玩味了一会儿,只好说:“真有点仙风道骨!”

楼二室的对联写得十分优美:

看洞中依然旧景

望窗外已是新春

横额是:

苦尽甜来

楼三室的对联借用了古人的诗句:

满园春色关不住

一枝红杏出墙来

横额是:

大地春回

一副副对联,全洋溢着这样乐观、诙谐的情趣。

猩猩来到楼七室门前站定,慢吞吞地读着:“两个天窗——出气;一扇风门——伸头。”挑剔的眼光在横额“乐在其中”四个大字上凝固起来。不待他说话,余新江便问道:

“喂,这像不像渣滓洞的生活?”

“生活?生活当然……”猩猩犹豫着,“不过,‘乐在其中’,那个‘乐’字总有点刺眼。”

“嘿,改成‘苦’字,‘苦在其中’,你看要得不?”丁长发笑着追问。

猩猩装作没有听见,溜走了。

表演节目的时间快到了,大家一拥而出,享受这自由而愉快的时刻。这个时刻,正是党的胜利,人民解放军的节节前进,给他们赢来的。

几个戴着脚镣的同志,在往常放风的地坝中间扭起秧歌。沉重的铁镣,撞击

得丁当作响,成了节奏强烈的伴奏。欢乐的歌舞里,充满了对黑暗势力的轻蔑。看啊,还有什么节目比得上这种顽强而鲜明的高歌曼舞!

狂热的掌声送走了一间牢房的节目,又迎来另一间牢房的表演。人潮卷来卷去,地坝变成了绝妙的露天舞台。

楼下四室的“报幕员”宣布:“我们的节目是歌舞表演。表演开始!”只见铁门哗啦一开,一连串的人影,打着空心筋斗,翻了出来,博得同志们齐声喝彩。接着,几个人聚集拢来,站成一个圆圈,又有几个人爬上去站在他们肩上,又有人再爬上去……一层、二层、三层……他们在叠罗汉。最上边站着一个人,满脸兴奋的微笑,站得比集中营的高墙、电网更高,手里拿着一面红纸做的鲜艳的红旗,遥望着远处的云山。歌声在周围渐渐升起:

一杆红旗

哗啦啦地飘,

一心要把

革命闹;

盒子枪、土枪,

咔啦啦地响,

打倒那劣绅和土豪!

……

这正是黑牢外面的游击队员最爱唱的歌。

女同志们绕场一周之后,跳起了秧歌舞。彩色的舞衣飞舞着,十分耀眼。在一片叫好声和朗朗的笑声中,夹杂着一声嘲笑:“在国民党统治区里,敢跳秧歌舞?谨防上黑名单,抓走!”

又一个人忍不住笑道:“那倒不一定。国民党统治区也有‘自由’的地方,不是吗?集中营里,可以自由自在地大跳秧歌舞!”

“哈哈哈……”

一边扭着秧歌,女同志们又齐声唱起歌来:

正月里来是新春,

赶着猪羊出了门,

猪呀,羊呀,

送到哪里去?

送给那英勇的解放军……

那些想看女共产党员表演节目的特务,这时吓得脸色铁青,立刻在高墙电网上面移动机枪,枪口瞄准着欢乐的人群。

有人笑道:“瞄准有什么用,蒋介石忙着喊停战,没工夫下命令开枪。”

又有人笑道:“真有意思,这里又可以唱歌,又可以跳舞。开联欢会,还有人架上机枪,保卫我们的安全咧!”

“哈哈哈哈!”人们朗声大笑,迎接着1949年胜利的春天。

思考:

文章是按照什么顺序来写的?写了哪几件事?重点写了什么事?

文章按照事情发展的顺序,写了女同志在狱中“唱歌”“交换礼品”“贴对联”“表演节目”四件事。重点写了“贴对联”“表演节目”这两件事。

抗日英雄杨靖宇

1940年2月的一天晚上,杨靖宇带着十几名战士向蒙江东边的大森林进发。但此次行动不幸被叛徒告密,他们在离蒙江不远的地方被数千名日寇包围了。

杨靖宇挥动着两支匣子枪,左右开弓,边向敌人射击,边命令同志们向林子里撤。到了晚上汇合时,队伍只剩下七个人了。

一天没吃东西了,大家围在火堆旁忍受饥饿。杨靖宇看

看了看仅有的一块包米干,默默地对警卫员说:“就这点干粮,捣碎熬点汤给大家喝吧!”

警卫员用鬼子的半边钢盔盛水,将包米干捣碎放在里边,在火堆上熬好后,七个人一人喝了几口汤。随后,杨靖宇对大家说:“暖和过来了吧,同志们。趁天黑我们翻过这座山就好了。”

但敌人层层包围着,密密匝(zā)匝如铁桶一般,他

们转了一夜仍无法过岭。同志们饿着肚子,在冰天雪地里与数千名敌人周旋。到了第五天的中午时分,敌人采取“拉网”“篦(bì)梳”战术,从四面八方围了上来。到晚上,又有四位同志负伤了。

杨靖宇把大家招呼到一起,果断地说:“情况非常危急,大家必须分开走!”

同志们紧紧拥在一起说:“死,就死在一块;活,也

活在一块。”

“我们不能无谓地死。多活一个,革命就多一分力量。”杨靖宇深情地说。

杨靖宇让四位负伤的同志往回走,到可靠的老乡家暂避养伤;自己则带着另两名战士继续往前走,争取能与友邻部队联系上。而敌人的兵力大都集中在前面。在这生死关头,杨靖宇毅然把死的危险留给了自己,把生的可能让给了同志。

杨靖宇和留下的两位同志忍受着饥饿和寒冷的煎熬,与数千名日寇又奋战了三天三夜后,一名战士牺牲了,另一名战士也负了重伤。杨靖宇把受伤的同志隐藏到一个树洞里,只身一人又与敌人周旋了五天五夜。

23日凌晨,杨靖宇边打边走,来到了蒙江县的保安屯附近,但不幸被敌人的一个坐探发现,一大股敌人将杨靖宇团团围住了。杨靖宇沉着地紧握两支短枪,倚着一棵古松,弹

无虚发地痛击扑上来的敌人。敌人吓得不敢上前,缩在远处猛叫着:“杨靖宇,你跑不了啦,快投降吧。你过来就让你当东边道司令。”杨靖宇回答敌人的是一梭子仇恨的子弹。

鬼子军官气得发疯,机枪、步枪一起向杨靖宇射击。突然,杨靖宇右手一沉,他挂彩了。杨靖宇顽强地用左手向敌人射击,在他面前,敌人的尸体倒了一大片。又一颗子弹击中了他的腰,顿时鲜血把军装浸透了一大片。敌人见杨靖宇

负了重伤,嚎叫着蜂拥而上。这时杨靖宇枪里仅剩下最后一颗子弹。他高呼:“打倒日本帝国主义!中国共产党万岁!”然后把最后一颗子弹留给了自己。为了人民的解放,他献出了自己的生命。

杨靖宇牺牲后,敌人无法理解一个抗联战士为何如此英勇顽强,他们把杨靖宇的遗体进行解剖。打开肠胃,鬼子军官惊呆了:在这个只身与数千名日本兵战斗了五天五夜的抗

战司令的肚子里,竟找不到一粒粮食,有的只是未消化的野草、树皮和棉絮……

杨靖宇虽然倒下了,但他那大无畏的革命精神,激励着千百万优秀的中华儿女,走上抗日前线。

思考:这篇文章刻画了一个怎样的人物形象?

刻画了一个在敌众我寡,陷入敌人重围,在敌人威逼利诱面前毫不动心、在弹尽粮绝之时,依然英勇顽强痛击敌人,将剩下的最后一粒子弹毅然射向自己而壮烈牺牲的大无畏的英雄人物形象。

人教版 语文 六年级 下册

这是一篇回忆录,它将把我们带到那腥风血雨的年代......让我们一起走进课文看看吧。

李星华(1911—1979)

出生于河北省乐亭县大黑坨村,是李大钊的女儿,作家。1920年夏,随全家到北京定居。父亲牺牲后,辍学在家照顾母亲和妹妹。

主要作品:《回忆我的父亲李大钊》《白族民间故事集》等。

中国共产党的创始人和早期领导人。国共合作期间,在帮助孙中山确定联俄、联共、扶助农工三大政策和改组国民党的工作中起了重要作用。主要著作收录于《李大钊文集》。

李大钊(1889-1927)

自读课文,要求:

1.读准字音,圈画生字,读通句子,难读的长句子多读几遍。

2.给课文标明自然段序号。

3.想一想,课文是按什么顺序写的?

幼稚 避免 严峻 啪嚓 瞪眼

僻静 皮靴 魔鬼 苦刑 棉袍

执行 瞅了瞅 绑起来 啃东西

zhì

bì

jùn

pā

dènɡ

pì

xuē

mó

xínɡ

páo

zhí

chǒu

bǎnɡ

kěn

读读下面的词语,给加彩的字选择正确的读音。

幼稚(zì zhì) 瞅了瞅(chǒu cǒu)

绑起来(bǎng bāng) 啃东西(kěn kěng)

僻静(bì pì) 魔鬼(mó mé)

√

√

√

√

√

√

运用:俊俏的小姑娘独自一人爬上了峻峭的山峰。

峻

jùn

俊

字义:山高而陡。如:险峻。

组词:(峻峭)(严峻)(崇山峻岭)

字义:才智出众的人。如:青年才俊。

组词:(俊杰)(俊俏)(识时务者为俊杰)

关注下面句子中加点的字,看看你有什么发现?

我又哭了,从地上捡起那张报纸,咬紧牙,又勉强看了一遍,低声对母亲说:“妈,昨天是4月28日。”

.

强

qiǎng

qiáng

(勉强)(强迫)(强词夺理)

(强壮)(强大)(富国强兵)

读一读:

身体强壮的父亲性格虽然倔强,但他不会强迫别人接受自己的意见。

.

.

.

注意加点字的读音!

jiàng

(强嘴)(倔强)

读qiǎng的时候,是“硬要,迫使”的意思。如:强迫。

读qiáng的时候,是“健壮,有力,与弱相对”的意思。如:强大。

读jiàng的时候,是“强硬不屈”的意思。如:倔强。

提示:点击生字进入详细讲解。

观察生字在田字格中的位置,讨论书写注意事项。

zhì

结构:左右

组词:稚嫩 稚子

笔画:13

部首:禾

右部稍宽,横画间距均匀。

“禾”的捺变点

四横长短不一

bì

结构:半包围

组词:躲避 扬长避短

笔画:16

部首:辶

“辟”稍窄

“辶”捺平而长,托住“辟”

jùn

结构:左右

组词:峻峭 陡峻

笔画:10

部首:山

“山”小而偏上

最后一笔捺收尾要有力

“ ”第二笔不出头

pā

结构:左右

组词:啪嚓 噼里啪啦

笔画:11

部首:口

“白”撇稍长

“口”小而偏上

“扌”窄长。

dèng

结构:左右

组词:瞪视 干瞪眼

笔画:17

部首:目

“登”上宽,“癶”包含“豆”

“目” 框内两横写在竖中线上下

末笔横稍长

pì

结构:左右

组词:偏僻 穷乡僻壤

笔画:15

部首:亻

“尸”上边没有点

三部分都要窄,中间部分稍短

“辛”的第二横最长

chǒu

结构:左右

组词:瞅空 不瞅不睬

笔画:14

部首:目

“火”的竖撇长。

“目”窄长

“禾”的横短,竖长

xuē

结构:左右

组词:靴子 隔靴搔痒

笔画:13

部首:革

七字竖长弯要短。

“革”窄长

“口”要扁,下横稍向上提

mó

结构:半包围

组词:恶魔 妖魔鬼怪

笔画:20

部首:麻

“鬼”笔画较多,不要拥挤。

“广”的撇长而舒展

xíng

结构:左右

组词:动刑 严刑逼供

笔画:6

部首:刂

右部竖钩直而有力

左部下横和竖撇要长

hng

结构:左右

组词:哼,走着瞧 哼,不信他的

笔画:10

部首:口

右部上横稍长

左边“口”小而靠上

“口”扁小。

bǎng

结构:左右

组词:绑起来 五花大绑

笔画:9

部首:纟

“邦” 宽些

“纟”窄

“邦”左边三横为短横,竖撇沿竖中线撇向下侧。

kěn

结构:左右

组词:啃骨头 啃玉米

笔画:11

部首:口

“肯”宽

“口”窄

“月”第一笔是竖,第二笔的横折钩要有力。

páo

结构:左右

组词:棉袍 袍子

笔画:10

部首:衤

“包”的竖弯钩要圆润自然

左边是“衤”不是“礻”

zhí

结构:左右

组词:执笔 执政

笔画:6

部首:扌

“扌”窄长

“ 丸”的竖撇要长,点要有力。

1.在生字本上练习书写,师生评价。

3.对照下面的词语,同桌互批,纠正错字。

幼稚 避免 严峻 啪嚓 瞪眼 僻静 皮靴 魔鬼 苦刑 棉袍 执行 埋头 含糊 局势 轻易 尖锐 冷笑 残暴 匪徒 法庭 安定 占据 会意 过度 瞅了瞅 绑起来

啃东西

2.听写生字、词语。

课文按照时间顺序来叙述的。

课文按照什么顺序来叙述的?主要写了哪几件事情?

被捕前——被捕时——法庭上——被害后

初读课文,按照李大钊“被捕前——被捕时——法庭上——被害后”的时间顺序理清课文脉络,感知课文内容,把握故事情节。再读课文,圈画、品读文中描写李大钊语言、动作、外貌、神态的语句深入体会李大钊对待亲人慈爱和善,对待革命工作严肃认真,高度负责的伟大精神,在敌人面前临危不惧,视死如归的崇高品质。体会李大钊被害后家人的悲痛,感受作者对父亲的敬仰和深切的怀念,最后找出文中前后照应的句子体会这样写的好处。

课文按照时间顺序来叙述的。

课文按照什么顺序来叙述的?主要写了哪几件事情?

被捕前——被捕时——法庭上——被害后

文章写了对谁的回忆?回忆了哪些内容?

文章写了对李大钊的回忆,写了李大钊被捕前到遇害后的情形。

讨论交流:

重点回忆了哪几方面?

被捕前、被捕时、法庭上、被害后

讨论交流:

李大钊的忠诚和坚贞分别体现在哪些方面?

那年春天,父亲每天夜里回来得很晚。每天早晨,不知道什么时候他又出去了。有时候他留在家里,埋头整理书籍和文件。

早出晚归

工作忙碌

1927年春天

父亲为什么而忙碌?

被捕前,父亲坚持工作

军阀张作霖在帝国主义支持下,率兵进关,占领河北、山东等地,以武力威胁北伐国民革命军,下令通缉李大钊同志。

1927年春天

局势危急

李大钊领导并亲自参加北京人民反对日、英帝国主义和反对军阀张作霖吴佩孚的斗争。

1926年春天

必须争分夺秒工作

早出晚归

烧掉文件和书籍

父亲一向是慈祥的,从没有骂过我们,更没有打过我们。我总爱向父亲问许多幼稚可笑的问题。他不论多忙,对我的问题总是很感兴趣,总是耐心地讲给我听。这一次不知道为什么,父亲竟这样含糊地回答我。

你怎样理解一向慈祥、有耐心的父亲,这次竟这样含糊地回答“我”?

作者当时年纪小,对父亲为什么烧掉书籍和文件不理解。她好奇地问父亲,却只得到一个含糊的回答。这同父亲平常不管多忙、不管女儿提出的问题多么幼稚可笑,都耐心地回答和解释形成了鲜明的对比。“这一次不知道为什么”设置悬念,吸引读者。同时,为后面情节的发展埋下了伏笔。这是因为当时的局势十分严重,不是同孩子详细解释的时候,而且像防止革命书籍和文件落到敌人手里这样的事情,也不是几句话就能说清楚的。这里写出了李大钊同志对待亲人的慈爱和善与对待工作的认真严肃。

后来听母亲说,军阀张作霖要派人来检查。为了避免党组织被破坏,父亲只好把一些书籍和文件烧掉。

“为了避免……烧掉”这句话有什么作用?

这句话与第2自然段中的“ 我蹲在旁边,看他把书和有字的纸片投到火炉里去”相照应。解开了“我”心中的疑惑,也说明了当时的局势很严峻。

才过了两天,果然出事了。工友阎振三一早上街买东西,直到夜里还不见回来。第二天,父亲才知道他被抓到警察厅里去了。

这句话暗示了局势的危急,说明共产党人处境危险,为下文写父亲被抓埋下了伏笔。

局势越来越严峻,面对朋友和妻子的劝离,父亲是怎么说的,你从中体会到了什么?

父亲坚决地对母亲说:“不是常对你说吗 我是不能轻易离开北京的。你要知道现在是什么时候,这里的工作多么重要。我哪能离开呢 ”

父亲对工作高度负责

反问句:不是常对你说吗

我哪能离开呢

李大钊坚决不离开北京,不离开自己的工作岗位。

坚持到底

忠于党

为了革命工作,他早已把个人安危置之度外,表现了他对革命高度负责的精神。

对工作高度负责

被捕前的父亲

对革命高度忠诚

说一说:被捕前的父亲是什么样子的?

被捕时,父亲视死如归

可怕的一天果然来了。

“果然” 说明这一天的到来在意料之中。

短短的一段新闻还没看完,就听见啪,啪……几声尖锐的枪声,接着就是一阵纷乱的喊叫。

父亲不慌不忙地向外走去。

对比

敌人:虚张声势

父亲:不慌不忙

神态、动作描写:临危不惧、处变不惊

一会儿,外面传来一阵沉重的皮鞋声。我的心剧烈地跳动起来,用恐怖的眼光瞅了瞅父亲。

“我”的紧张、恐惧与父亲的沉着、冷静形成对比,更加衬托出父亲的临危不惧。

穿灰制服和长筒皮靴的宪兵,穿便衣的侦探,穿黑制服的警察,一拥而入,挤满了这间小屋。他们像一群魔鬼似的,把我们包围起来。他们每人拿着一支手枪,枪口对着父亲和我。

从动作描写中,你体会到了什么?

我体会到了敌人的凶狠残暴。仅仅是父亲和“我” 两个人,敌人却如此兴师动众,与父亲的沉着镇定形成了鲜明的对比。

阎振三摇了摇头。他那披散的长头发中间露出一张苍白的脸,显然是受过苦刑了。

对阎振三的动作、神态描写有什么作用?

说明阎振三身受苦刑,但仍不肯指认李大钊,反映出他忠于革命、绝不出卖同志的高贵品质。

一拥而入,挤满了这间小屋。他们像一群魔鬼似的,把我们包围起来。他们每人拿着一把手枪,枪口对着父亲和我。

父亲

来的人

父亲保持着他那惯有的严峻的态度,没有向他们讲任何道理。因为他明白,对他们是没有道理可讲的。

对比

敌人:兴师动众

父亲神态描写:从容镇定

坚定沉着

将生死置之度外

说一说:被捕时的父亲是什么样子的?

语文要素

关注语言、动作、神态、外貌的描写,体会人物品质

概念:语言是表达人物思想感情的工具,外貌能反映人物的特征,神态、动作是人物思想性格的具体体现,因此,在阅读时,关注人物的语言、动作、神态、外貌等描写,更有利于体会人物的品质。

仍旧穿着他那件灰布旧棉袍

没戴眼镜

乱蓬蓬的长头发

平静而慈祥的脸。

暗示敌人对父亲施了重刑。

表明父亲经历残酷的折磨后依旧坚强。

充分体现了父亲对亲人的爱

父亲外貌描写:平静、慈祥

受审时,父亲坚贞不屈

父亲瞅了瞅我们,没有说一句话。他的神情非常安定,非常沉着。他的心被一种伟大的力量占据着。这个力量就是他平日对我们讲的——他对于革命事业的信心。

思考:联系上下文说说父亲为什么“安定”“沉着”

“他的心被一种伟大的力量占据着”

面对敌人严刑拷打不动摇

面对亲人不忧伤。

用“安定”“沉着”感染亲人,使他们化悲痛为力量

对革命事业必胜的信心

因为

所以

坚定沉着

将生死置之度外

说一说:法庭上的父亲是什么样子的?

“她是你最大的孩子吗?”法官指着我问父亲。

“是的,我是最大的。”我怕父亲说出哥哥来,就这样抢着说了。

对“我”的语言描写表明“我”在父亲的影响下,由之前的害怕、恐惧转变为机智、勇敢地与敌人斗争。

父亲立刻就会意了,接着说:“她是我最大的孩子。我的妻子是个乡下人,我的孩子年纪都还小,她们什么也不懂,一切都跟她们没有关系。”

应该怎样理解父亲的话?

父亲的话既是对“我”的赞许,也是对家人的关爱。 他希望“我们”能勇敢地活下去。

过了好半天,母亲醒过来了,她低声问我:“昨天是几号?记住,昨天是你爹被害的日子。”

被害后,全家悲痛欲绝

你从母亲的话中体会到了什么?

体会到母亲没有在悲痛中倒下,她要“我”记住敌人欠下的血债。表现出母亲对亲人的怀念以及对敌人的无比痛恨。

我又哭了,从地上捡起那张报纸,咬紧牙,又勉强看了一遍,低声对母亲说:“妈,昨天是4月28日。”

这样的结尾有什么好处?

首尾呼应,突出这一天是父亲的被难日,让“我”印象深刻,终生难忘。表达出了“我”的悲痛,以及对父亲沉痛的哀悼和深深的思念之情。

○课文最后两个自然段与开头有什么联系?说说这样写有

什么好处。

课文的开头和最后两个自然段是首尾呼应的关系。这样写首尾连贯,使整篇文章显得非常紧凑,同时突出了作者一直把父亲的被害牢记在心的思想感情。

这是课后第4题哦!

学方法:前后照应,就是在一篇文章中,有的内容前面提到了,后面再交代一下。相互照应的内容一般有着密切的关系,它们往往是对同一情况做出解释、说明、交代。前后照应可以使文章浑然一体,内容更完整,结构更紧密。如,本文开头交代了十六年

前的 1927 年 4 月 28 日是父亲的被难日,结尾写母亲嘱咐,让“我们”记住 4 月 28 日是父亲被害的日子。首尾呼应,表达出作者对父亲的深切怀念之情。

语文要素

1. 照应的内容要协调一致。前有因,后便有果;前有悬念 , 后便有落脚;前有伏笔,后便有交代;前面提出问题,后面便予以回答。

2. 照应的形式要灵活。可以是内容与题目相照应,可以是开头与结尾相照应,可以是情节之间相互照应 , 还可以是人物语言的照应。

用方法:

下面这段话是《我的理想》一文的开头 , 请你运用前后照应的写法 , 续写一个结尾吧 !

理想是人生旅途中的航标灯,一个人有了远大的理想,就有了奋斗的目标、前进的方向和动力。我们每个人都有自己的理想,我的理想是当一位舞蹈家。

示例:

在漫漫的历史长河中,有多少仁人志士从小就树立了远大理想,并为之付出了不懈的努力,最终实现了自己的理想。我也要向他们学习,努力奋斗,早日实现我的理想——当一名出色的舞蹈家。

从这些描写中可以体现出李大钊什么样的精神品质?

体现了李大钊忠于革命事业的伟大精神和面对敌人坚贞不屈的高贵品质。

讨论交流:

○默读课文,说说课文按照时间顺序写了哪些事情,给你印象最深的是哪件事。

课文按照时间顺序写了四件事。第一件事,李大钊在局势十分危急的情况下,仍然坚持留在北京进行革命工作;第二件事,李大钊被捕的经过;第三件事,李大钊在法庭上坚定、沉着地面对审问;第四件事,全家得知李大钊被害的消息后,无比悲痛。给我印象最深的是第一件事,随着局势的发展,李大钊早出晚归,抓紧时间整理书籍和文件,他本来有充足的时间转移到安全的地方,可是李大钊为了革命工作坚决不肯离开北京。

这是课后第1题哦!

○无数革命先烈为了民族解放和人民幸福,浴血奋战,前仆后继。李大钊、刘胡兰、董存瑞,还有飞夺泸定桥的红四团……他们在革命事业的道路上谱写了壮烈的篇章。查找资料,了解先烈的革命事迹,和同学交流。

这是课后第4题哦!

李大钊:河北乐亭人。中国共产党的主要创始人之一。对中国早期马克思主义的传播起过重要作用。中国共产党成立后他领导了北方的工人运动和革命斗争。1927 年4 月6 日,奉系军阀张作霖逮捕了李大钊同志。在敌人的监狱里,李大钊同志始终坚贞不屈,表现出了共产主义战士的英雄气概。军阀竟不顾社会舆论,悍然下令于4 月28 日用绞刑杀害了李大钊同志。当时,在绞架前,李大钊同志作了最后一次演说,宣传共产主义必然胜利的真理,然后从容就义。

叶挺:北伐名将,八一南昌起义总指挥,中国人民解放军创始人之一,新四军军长。1919年初投身孙中山领导的民主革命,同年加入中国国民党,1924年12月加入中国共产党,1928年广州起义失败后流亡欧洲。抗日战争爆发后,叶挺于1938年1月出任国民革命军新编第四军军长,被授予国民革命军中将军衔。1946年3月4日重新加入中国共产党,1946年4月8日,他乘飞机由重庆回延安,飞机在山西兴县黑茶山失事,遇难身亡。

十六年前的回忆

被捕时:处变不惊、沉着镇定——视死如归

铭记被难日:1927年4月28日

被捕前:形势严峻、留守北京——忠于革命

被审时:平静慈祥、凛然正气——坚贞不屈

被害后:家人悲痛、永远铭记——激励后人

忠于革命

坚贞不屈

本文通过对李大钊被捕前到被害后的情形的回忆,展现了革命先烈忠于革命事业的伟大精神和面对敌人时坚贞不屈的高贵品质,表达了作者对父亲的敬仰与深切的怀念。

铭记革命先烈

李大钊,不屈服于严刑拷打,为了伟大的革命事业,他大义凛然、视死如归,谱写了壮丽的革命诗篇。“人生自古谁无死 留取丹心照汗青。”让我们铭记革命先烈,砥砺前行!

赞颂革命精神的四字词语:

临危不惧 舍生取义 英勇就义

宁死不屈 正气凛然 视死如归

勇往直前 无坚不摧

李大钊的名言:

(1)知识是引导人生到光明与真实境界的灯烛。

(2)最珍贵的是今天,最容易失去的也是今天。

(3)谁对时间越吝啬,时间对谁越慷慨。要时间不辜负你,首先你要不辜负时间,抛弃时间的人,时间也抛弃他。

(4)我觉得人生求乐的方法,最好莫过于尊重劳动。一切乐境,都可由劳动得来,一切苦境,都可由劳动解脱。

有关神态描写的精彩语句:

(1)他的眼里闪烁着一股无法遏止的怒火,牙齿咬得咯咯作响,好似一头被激怒的狮子。

(2)眼睛的余光看到她一直在偷看我,这时我突然转脸一瞥,她立即低头拿起桌子上的笔,飞快地在自己的本子上开始写字,但好像并没有写什么而是在乱画一气。

(3)看着这景象,愤怒的人群如同涨满河槽的洪水,突然崩开了堤口,咆哮着,势不可挡地涌进了大厅。

期待的日子一转眼就来了。

元旦那天早上,天还未亮,女室一带头,每一间牢房同时响应,像一阵闪电,爆发了洪亮的歌声。人们纵情高歌,唱完一支又一支。

新年大联欢开始了。

唱歌是第一个节目。第二个节目是交换礼品。每间牢房,每个人都准备了礼物,送给认识的或者不认识的战友,作为联欢的纪念品。最多的礼物是“贺年片”,那是用小块的草纸做的,上面用红药水画上鲜红的五角星或者镰刀锤子,写上几句互相鼓励的话。楼七室经过昼夜赶工,用牙刷柄刻出了一百多颗红的、黄的、晶亮的五角星,分送给各个牢房的同志。女室送给各室的是一幅幅绣了字

狱中联欢

的锦旗,那些彩色的线,是从她们的袜子上拆下来的……

接着第三个节目开始了。每间牢房的人都在门口贴对联。所有的对联都是用草纸接连起来做成的。所有的对联都不是一个人写成的,同一副对联中,有老年人苍劲的笔法,也有“孩儿体”的弯弯曲曲的笔迹。女室里,江姐捏着“监狱之花”的小手,也写了几笔。所有的对联都洋溢着革命的乐观精神。

女牢的对联写的是:

洞中才数月

世上已千年

大家心里明白:几千年的封建王朝正在崩溃,人民当家作主的时代就要到来,“世上已千年”还形容不了翻天覆地的革命形势的迅速发展咧!

她们还在牢门上贴了一张横额:

扭转乾坤

猩猩也许看不懂,也许看懂了又不敢承认,居然妄加评论道:“这对联倒有些修仙炼道的味了。”

楼一室的对联写得更妙:

歌乐山下悟道

渣滓洞中参禅

横额是:

极乐世界

大家心里明白:这里悟的是革命之道,参的是马克思列宁主义之禅。“极乐世界”,正是写的人们掌握了革命真理的心境。

猩猩挑起了眉梢,玩味了一会儿,只好说:“真有点仙风道骨!”

楼二室的对联写得十分优美:

看洞中依然旧景

望窗外已是新春

横额是:

苦尽甜来

楼三室的对联借用了古人的诗句:

满园春色关不住

一枝红杏出墙来

横额是:

大地春回

一副副对联,全洋溢着这样乐观、诙谐的情趣。

猩猩来到楼七室门前站定,慢吞吞地读着:“两个天窗——出气;一扇风门——伸头。”挑剔的眼光在横额“乐在其中”四个大字上凝固起来。不待他说话,余新江便问道:

“喂,这像不像渣滓洞的生活?”

“生活?生活当然……”猩猩犹豫着,“不过,‘乐在其中’,那个‘乐’字总有点刺眼。”

“嘿,改成‘苦’字,‘苦在其中’,你看要得不?”丁长发笑着追问。

猩猩装作没有听见,溜走了。

表演节目的时间快到了,大家一拥而出,享受这自由而愉快的时刻。这个时刻,正是党的胜利,人民解放军的节节前进,给他们赢来的。

几个戴着脚镣的同志,在往常放风的地坝中间扭起秧歌。沉重的铁镣,撞击

得丁当作响,成了节奏强烈的伴奏。欢乐的歌舞里,充满了对黑暗势力的轻蔑。看啊,还有什么节目比得上这种顽强而鲜明的高歌曼舞!

狂热的掌声送走了一间牢房的节目,又迎来另一间牢房的表演。人潮卷来卷去,地坝变成了绝妙的露天舞台。

楼下四室的“报幕员”宣布:“我们的节目是歌舞表演。表演开始!”只见铁门哗啦一开,一连串的人影,打着空心筋斗,翻了出来,博得同志们齐声喝彩。接着,几个人聚集拢来,站成一个圆圈,又有几个人爬上去站在他们肩上,又有人再爬上去……一层、二层、三层……他们在叠罗汉。最上边站着一个人,满脸兴奋的微笑,站得比集中营的高墙、电网更高,手里拿着一面红纸做的鲜艳的红旗,遥望着远处的云山。歌声在周围渐渐升起:

一杆红旗

哗啦啦地飘,

一心要把

革命闹;

盒子枪、土枪,

咔啦啦地响,

打倒那劣绅和土豪!

……

这正是黑牢外面的游击队员最爱唱的歌。

女同志们绕场一周之后,跳起了秧歌舞。彩色的舞衣飞舞着,十分耀眼。在一片叫好声和朗朗的笑声中,夹杂着一声嘲笑:“在国民党统治区里,敢跳秧歌舞?谨防上黑名单,抓走!”

又一个人忍不住笑道:“那倒不一定。国民党统治区也有‘自由’的地方,不是吗?集中营里,可以自由自在地大跳秧歌舞!”

“哈哈哈……”

一边扭着秧歌,女同志们又齐声唱起歌来:

正月里来是新春,

赶着猪羊出了门,

猪呀,羊呀,

送到哪里去?

送给那英勇的解放军……

那些想看女共产党员表演节目的特务,这时吓得脸色铁青,立刻在高墙电网上面移动机枪,枪口瞄准着欢乐的人群。

有人笑道:“瞄准有什么用,蒋介石忙着喊停战,没工夫下命令开枪。”

又有人笑道:“真有意思,这里又可以唱歌,又可以跳舞。开联欢会,还有人架上机枪,保卫我们的安全咧!”

“哈哈哈哈!”人们朗声大笑,迎接着1949年胜利的春天。

思考:

文章是按照什么顺序来写的?写了哪几件事?重点写了什么事?

文章按照事情发展的顺序,写了女同志在狱中“唱歌”“交换礼品”“贴对联”“表演节目”四件事。重点写了“贴对联”“表演节目”这两件事。

抗日英雄杨靖宇

1940年2月的一天晚上,杨靖宇带着十几名战士向蒙江东边的大森林进发。但此次行动不幸被叛徒告密,他们在离蒙江不远的地方被数千名日寇包围了。

杨靖宇挥动着两支匣子枪,左右开弓,边向敌人射击,边命令同志们向林子里撤。到了晚上汇合时,队伍只剩下七个人了。

一天没吃东西了,大家围在火堆旁忍受饥饿。杨靖宇看

看了看仅有的一块包米干,默默地对警卫员说:“就这点干粮,捣碎熬点汤给大家喝吧!”

警卫员用鬼子的半边钢盔盛水,将包米干捣碎放在里边,在火堆上熬好后,七个人一人喝了几口汤。随后,杨靖宇对大家说:“暖和过来了吧,同志们。趁天黑我们翻过这座山就好了。”

但敌人层层包围着,密密匝(zā)匝如铁桶一般,他

们转了一夜仍无法过岭。同志们饿着肚子,在冰天雪地里与数千名敌人周旋。到了第五天的中午时分,敌人采取“拉网”“篦(bì)梳”战术,从四面八方围了上来。到晚上,又有四位同志负伤了。

杨靖宇把大家招呼到一起,果断地说:“情况非常危急,大家必须分开走!”

同志们紧紧拥在一起说:“死,就死在一块;活,也

活在一块。”

“我们不能无谓地死。多活一个,革命就多一分力量。”杨靖宇深情地说。

杨靖宇让四位负伤的同志往回走,到可靠的老乡家暂避养伤;自己则带着另两名战士继续往前走,争取能与友邻部队联系上。而敌人的兵力大都集中在前面。在这生死关头,杨靖宇毅然把死的危险留给了自己,把生的可能让给了同志。

杨靖宇和留下的两位同志忍受着饥饿和寒冷的煎熬,与数千名日寇又奋战了三天三夜后,一名战士牺牲了,另一名战士也负了重伤。杨靖宇把受伤的同志隐藏到一个树洞里,只身一人又与敌人周旋了五天五夜。

23日凌晨,杨靖宇边打边走,来到了蒙江县的保安屯附近,但不幸被敌人的一个坐探发现,一大股敌人将杨靖宇团团围住了。杨靖宇沉着地紧握两支短枪,倚着一棵古松,弹

无虚发地痛击扑上来的敌人。敌人吓得不敢上前,缩在远处猛叫着:“杨靖宇,你跑不了啦,快投降吧。你过来就让你当东边道司令。”杨靖宇回答敌人的是一梭子仇恨的子弹。

鬼子军官气得发疯,机枪、步枪一起向杨靖宇射击。突然,杨靖宇右手一沉,他挂彩了。杨靖宇顽强地用左手向敌人射击,在他面前,敌人的尸体倒了一大片。又一颗子弹击中了他的腰,顿时鲜血把军装浸透了一大片。敌人见杨靖宇

负了重伤,嚎叫着蜂拥而上。这时杨靖宇枪里仅剩下最后一颗子弹。他高呼:“打倒日本帝国主义!中国共产党万岁!”然后把最后一颗子弹留给了自己。为了人民的解放,他献出了自己的生命。

杨靖宇牺牲后,敌人无法理解一个抗联战士为何如此英勇顽强,他们把杨靖宇的遗体进行解剖。打开肠胃,鬼子军官惊呆了:在这个只身与数千名日本兵战斗了五天五夜的抗

战司令的肚子里,竟找不到一粒粮食,有的只是未消化的野草、树皮和棉絮……

杨靖宇虽然倒下了,但他那大无畏的革命精神,激励着千百万优秀的中华儿女,走上抗日前线。

思考:这篇文章刻画了一个怎样的人物形象?

刻画了一个在敌众我寡,陷入敌人重围,在敌人威逼利诱面前毫不动心、在弹尽粮绝之时,依然英勇顽强痛击敌人,将剩下的最后一粒子弹毅然射向自己而壮烈牺牲的大无畏的英雄人物形象。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 北京的春节

- 2 腊八粥

- 3 古诗三首

- 4* 藏戏

- 习作:家乡的风俗

- 语文园地

- 第二单元

- 5 鲁滨逊漂流记(节选)

- 6* 骑鹅旅行记(节选)

- 7* 汤姆·索亚历险记

- 口语交际:同读一本书

- 习作:写作品梗概

- 语文园地

- 快乐读书吧:漫步世界名著花园

- 第三单元

- 8 匆匆

- 9 那个星期天

- 习作例文

- 习作:让真情自然流露

- 语文园地

- 第四单元

- 10 古诗三首

- 11 十六年前的回忆

- 12 为人民服务

- 13 金色的鱼钩

- 口语交际:即兴发言

- 习作:心愿

- 语文园地

- 第五单元

- 14 文言文二则

- 15 真理诞生于一百个问号之后

- 16 表里的生物

- 17* 他们那时候多有趣啊

- 口语交际:辩论

- 习作:插上科学的翅膀飞

- 语文园地

- 第六单元

- 古诗词诵读

- 1 采薇(节选)

- 2 送元二使安西

- 3 春夜喜雨

- 4 早春呈水部张十八员外

- 5 江上渔者

- 6 泊船瓜洲

- 7 游园不值

- 8 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 9 浣溪沙

- 10 清平乐