部编版五年级上册第二单元6将相和同步练习(含答案)

文档属性

| 名称 | 部编版五年级上册第二单元6将相和同步练习(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 19.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-04-19 11:11:04 | ||

图片预览

文档简介

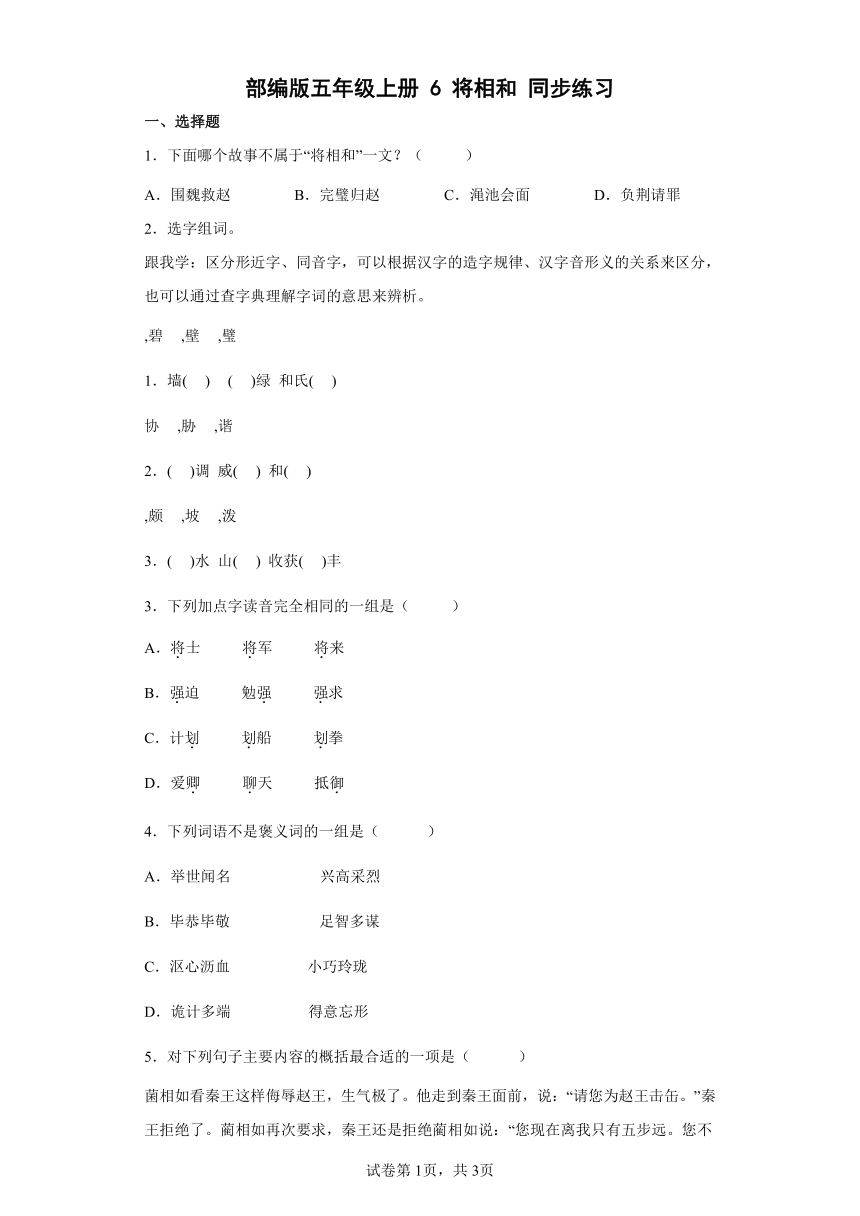

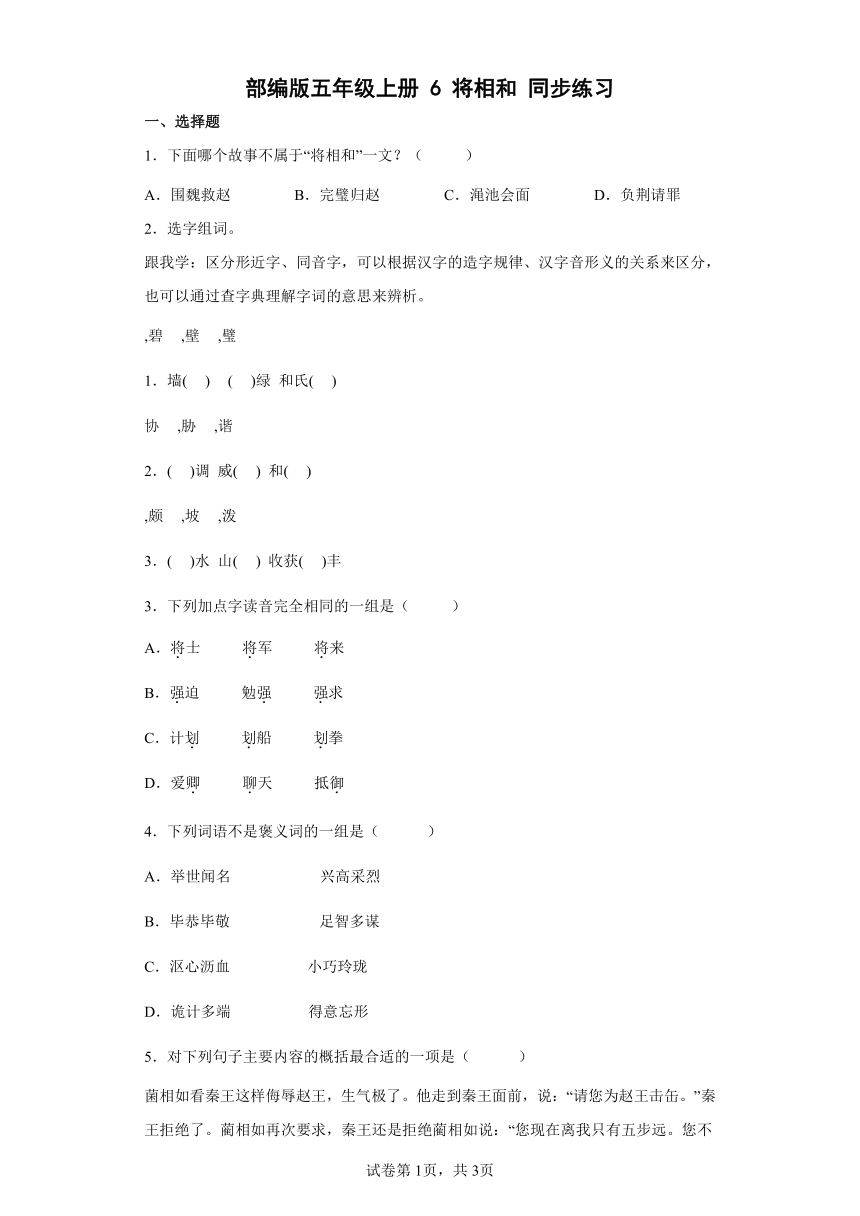

部编版五年级上册 6 将相和 同步练习

一、选择题

1.下面哪个故事不属于“将相和”一文?( )

A.围魏救赵 B.完璧归赵 C.渑池会面 D.负荆请罪

2.选字组词。

跟我学:区分形近字、同音字,可以根据汉字的造字规律、汉字音形义的关系来区分,也可以通过查字典理解字词的意思来辨析。

,碧 ,壁 ,璧

1.墙( ) ( )绿 和氏( )

协 ,胁 ,谐

2.( )调 威( ) 和( )

,颇 ,坡 ,泼

3.( )水 山( ) 收获( )丰

3.下列加点字读音完全相同的一组是( )

A.将士 将军 将来

B.强迫 勉强 强求

C.计划 划船 划拳

D.爱卿 聊天 抵御

4.下列词语不是褒义词的一组是( )

A.举世闻名 兴高采烈

B.毕恭毕敬 足智多谋

C.沤心沥血 小巧玲珑

D.诡计多端 得意忘形

5.对下列句子主要内容的概括最合适的一项是( )

菌相如看秦王这样侮辱赵王,生气极了。他走到秦王面前,说:“请您为赵王击缶。”秦王拒绝了。蔺相如再次要求,秦王还是拒绝蔺相如说:“您现在离我只有五步远。您不答应,我就跟您拼了!”秦王被逼得没法,只好敲了一下缶。蔺相如也叫人记录下来,说在渑池会上,秦王为赵王击缶。

A.相如对秦王的行为感到生气。 B.秦王不同意为赵王击缶。

C.相如逼迫秦王为赵王击缶。 D.秦王为赵王击缶。

二、填空题

6.速读,了解内容

1.读《将相和》这篇课文我用了_______分钟。

2.《将相和》通过_______、_______、_______三个故事,写出了_______的原因及_______的过程。

7.近义词。

称赞( ) 允许( ) 推辞( ) 完璧归赵( )

三、语言表达

8.按要求完成句子练习。

1.蔺相如说:“您现在离我只有五步远。如果您不答应,我就跟您同归于尽!(改为转述句)

_____________________________________________________

2.我们怎么敢为了一块璧而得罪强大的秦国呢?(改为陈述句)

____________________________________________________

3.秦王之所以不敢进攻我们赵国,就是因为有我们两个人在。(改为“因为……所以……”的句式)

____________________________________________________________

9.按要求写句子。

1.如果秦王真的拿十五座城来换,我就把璧交给他。(换个说法,不改变句意)

_______

2.秦王我都不怕,还会怕廉将军吗?(改为陈述句)

_______

四、现代文阅读

用较快的速度默读课内文段,完成练习。

相如到了秦国,进宫见了秦王,献上和氏璧。秦王双手捧住壁,一边看一边称赞,绝口不提十五座城的事。蔺相如看这情形,知道秦王没有拿城换壁的诚意,就上前一步,说:“这块璧有点儿小毛病,让我指给您看。”秦王听他这么一说,就把和氏壁交给相如。相如捧着璧,往后退了几步,靠着柱子站定。他怒发冲冠,说:“我看您并不想交付十五座城。现在璧在我手里,您要是强逼我,我的脑袋就和壁一起撞碎在这柱子上!”说着,他举起和氏璧就要向柱子上撞。秦王怕他真的把璧撞碎了,连忙说一切都好商量,就叫人拿出地图,把允诺划归赵国的十五座城指给他看。蔺相如说和氏璧是无价之宝,要举行个隆重的典礼,他才能交出来。秦王只好跟他约定了举行典礼的日期。

10.快速阅读,把握关键信息。下面对文段内容概括正确的一项是( )

A.蔺相如摔和氏璧

B.相如据理力争,保护和氏璧

C.相如与秦王约定献璧时间

11.“相如看这情形”中“这情形”指的是什么?用“ ”在文中画出。从这情形可以看出秦王 。

12.边读边思考,及时概括句子意思能提高阅读速度,加深内容理解。

画“﹏﹏”句子是对相如的_______描写,其意思是_________________________________。

13.结合全文可以知道,蔺相如提出要举行隆重的典礼是为了( )

A.展示和氏璧是无价之宝。

B.赢得送和氏璧回国的时间。

C.使赵国完全占据主动地位,秦国理屈被动。

14.从文段中可以看出蔺相如是一个怎样的人?

___________________________________________________________

课内阅读。

____________

蔺相如说:“秦王我都不怕,会怕廉将军吗?大家知道,秦王不敢进攻我们赵国,就因为武有廉颇,文有蔺相如。如果我们俩闹不和,就会削弱赵国的力量,秦国必然乘机来打我们。我所以避着廉将军,为的是我们赵国啊!”

蔺相如的话传到了廉颇的耳朵里。廉颇静下心来想了想,觉得自己为了争一口气,就不顾国家的利益,真不应该。于是,他脱下战袍,背上荆条,到蔺相如门上请罪。蔺相如见廉颇来负荆请罪,连忙热情地出来迎接。从此以后,他们俩成了好朋友,同心协力保卫赵国。

15.短文是《将相和》中的一个故事,“将”指的是________,“相”指的是________。给这个故事加上一个小标题,写在文章开头的“____”上。

16.阅读短文可知:“将相和”,则结果是:____________________;“将相不和”,则结果是:____________________________________。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

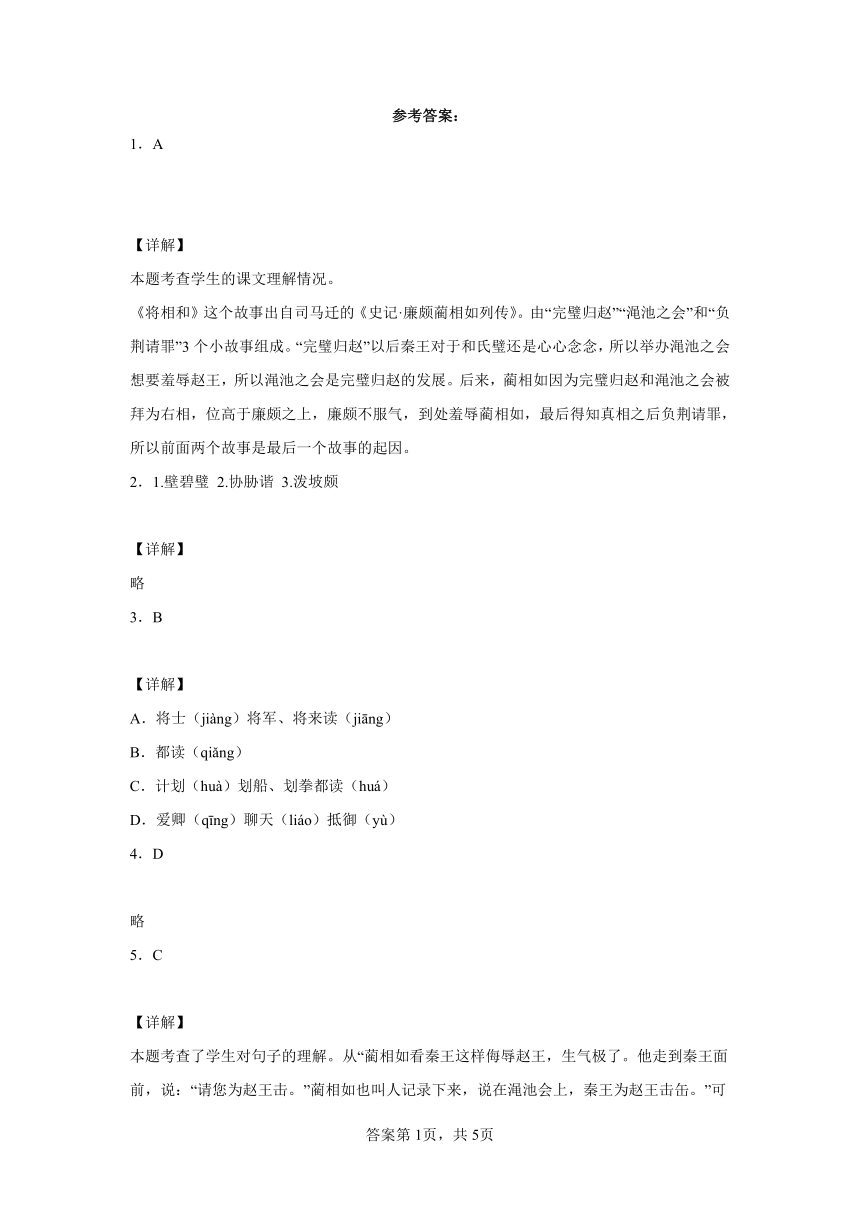

参考答案:

1.A

【详解】

本题考查学生的课文理解情况。

《将相和》这个故事出自司马迁的《史记·廉颇蔺相如列传》。由“完璧归赵”“渑池之会”和“负荆请罪”3个小故事组成。“完璧归赵”以后秦王对于和氏璧还是心心念念,所以举办渑池之会想要羞辱赵王,所以渑池之会是完璧归赵的发展。后来,蔺相如因为完璧归赵和渑池之会被拜为右相,位高于廉颇之上,廉颇不服气,到处羞辱蔺相如,最后得知真相之后负荆请罪,所以前面两个故事是最后一个故事的起因。

2.1.壁碧璧 2.协胁谐 3.泼坡颇

【详解】

略

3.B

【详解】

A.将士(jiàng)将军、将来读(jiāng)

B.都读(qiǎng)

C.计划(huà)划船、划拳都读(huá)

D.爱卿(qīng)聊天(liáo)抵御(yù)

4.D

略

5.C

【详解】

本题考查了学生对句子的理解。从“蔺相如看秦王这样侮辱赵王,生气极了。他走到秦王面前,说:“请您为赵王击。”蔺相如也叫人记录下来,说在渑池会上,秦王为赵王击缶。”可以看出蔺相如看到秦王侮辱赵王,为了维护赵国的尊严,所以逼秦王击缶。所以C选项最符合对句子主要内容的概括。

6. 8 完璧归赵 渑池会面 负荆请罪 将相不和 将相和好

【详解】

考查对文章内容的理解。

1.答案不唯一,一般人的阅读速度平均为(300~500)字/分钟。

2.西汉司马迁的《将相和》主要讲的是“完璧归赵”“渑池之会”和“负荆请罪”3个小故事。三个故事分别讲述了:(1)战国时赵国舍人蔺相如奉命出使秦国,不辱使命,完璧归赵,被封了上大夫。(2)蔺相如陪同赵王赴秦王设下的渑池会,使赵王免受秦王侮辱。赵王为表彰蔺相如的功劳,封蔺相如为上卿。(3)老将廉颇认为自己战无不胜,攻无不克,蔺相如只不过是一介文弱书生,只有口舌之功却比他官大,对此心中很是不服。屡次挑衅,蔺相如以国家重,始终忍让。后来廉颇得知蔺相如此举完全是以国家大事为重,向蔺相如负荆请罪。之后两人合好开始尽心尽力的辅佐赵王治理国家。

7. 夸赞 准许 推掉 物归原主

【详解】

本题主要考查对近义词的掌握情况。近义词是指词汇意义相同或相近的词语,解答本题,要理解词语的意思,然后写出所给词语的近义词。答案合理即可,不唯一。

称赞:用言语表达对人或事物的优点的喜爱

允许:表示同意、许可。

推辞:表示拒绝(任命、邀请、馈赠等)

完璧归赵:战国时代赵国得到了楚国的和氏璧,秦昭王要用十五座城池来换璧。赵王派蔺相如带着璧去换城。相如到秦国献了璧,见秦王没有诚意,不肯交出城池,就设法把璧弄回,派人送回赵国(见于《史记·廉颇蔺相如列传》)。比喻原物完整无损地归还本人。

8. 蔺相如说,秦王现在离他只有五步远,如果秦王不答应,他就跟秦王同归于尽。 我们不敢为了一块璧而得罪强大的秦国。 因为有我们两个人在,所以秦王不敢进攻我们赵国。

【详解】

1.考查引述句与转述句的互换。引述句与转述句的互换的原则和方法:(一)标点符号的改变 。引述句改为转述句,冒号和引号要改为逗号。(二)人称的变化。引述是直接引用别人的话,而转述则是转达别人说的话, 因此,引述句改为转述句时,说话人即第一人称“ 我 ”要改 为第三人称“ 他 ” 或“ 她 ”。

2.考查反问句改写为陈述句。反问句改为陈述句 ①判断反问句的肯定词(能、是、会等)前是否含有否定词,如有则去掉;如果没有则在肯定词前加上否定词“不”。 ②删去肯定词或否定词前的“怎、怎么、难道、岂”等反问语气助词。 ③删去结尾的疑问助词“呢、吗”等 ,问号改为句号。本题将“怎么敢”改为“不敢”,去掉“呢”,将结尾问号改为句号。

3.考查改写句子,所给句子运用了“之所以……是因为……”句式,前面叙述了结果,后面说明了原因。按照要求改写为“因为……所以……”的句式,则是将原因放在了前面,结果放在了后面。

9. 如果秦王不拿十五座城来换,我就不把璧交给他。 秦王我都不怕,更不会怕廉将军。

【详解】

考查了句子的改写,改写句子,侧重于改变原句的形式。句式的改变或要求的其他形式的改变。各种句型掌握方法,熟能生巧,反复练习,即可达到效果。

1.本题主要考查给句子换个说法,不改变句意。把肯定句改为双重否定句,加上双重否定词。示例:如果秦王不拿十五座城来换,我就不把璧交给他。

2.本题主要考查了反问句改陈述句。反问句变陈述句方法如下:首先,去掉反问词;其次,肯定词变否定词,否定词变肯定词;再次,去掉语气词;最后,问号变句号。即:把“还会怕”改为“更不会怕”,去掉语气词“吗”,问号变句号。示例:秦王我都不怕,更不会怕廉将军。

10.B

11.画出:秦王双手捧住璧,一边看一边称赞,绝口不提十五座城的事。很喜欢和氏璧,但是贪婪不信守承诺

12. 语言 蔺相如恐吓秦王,如果秦王只想抢璧而不给城池,他就和璧同归于尽

13.B

14.蔺相如是一个机智勇敢、胆识过人、勇于牺牲、英勇无畏的人。

10.

本题考查对文段内容的概括。阅读文段可知,文章讲述了蔺相如面对亲王没有拿城换壁的诚意,施出小计拿回和氏璧,并与秦王据理力争的事情。

11.

本题考查对文段内容的理解。阅读文段可知,“相如看这情形”中“这情形”指的是前文中“秦王双手捧住壁,一边看一边称赞,绝口不提十五座城的事。”从“双手捧住壁,一边看一边称赞”可知秦王十分喜欢和氏璧,从“绝口不提十五座城的事”可看出秦王很贪婪,又不信守承诺。

12.

本题考查对句子的理解。阅读可知,“我看您并不想交付十五座城。现在璧在我手里,您要是强逼我,我的脑袋就和壁一起撞碎在这柱子上!”这句话是对蔺相如的语言描写,意思是蔺相如恐吓秦王,如果秦王只想抢璧而不给城池,他就和璧同归于尽。这样的话,秦王就再也无法拥有和氏璧了。

13.

本题考查对文章的阅读把握。根据《将相和》一文中“蔺相如知道秦王丝毫没有拿城换璧的诚意,一回到客舍,就叫手下人化了装,带着和氏璧抄小路先回赵国去了。”这句话可知,蔺相如提出要举行隆重的典礼是为了赢得把和氏璧送回赵国的时间。

14.

本题考查人物形象分析。文段讲述了蔺相如面对亲王没有拿城换壁的诚意,施出小计拿回和氏璧,并与秦王据理力争的事情,从中可以看出蔺相如是一个机智勇敢、胆识过人、勇于牺牲、英勇无畏的人。

15.廉颇 蔺相如 负荆请罪

16. 秦王不敢进攻我们赵国 赵国的力量削弱,秦国必然乘机来打赵国

15.略

16.略

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、选择题

1.下面哪个故事不属于“将相和”一文?( )

A.围魏救赵 B.完璧归赵 C.渑池会面 D.负荆请罪

2.选字组词。

跟我学:区分形近字、同音字,可以根据汉字的造字规律、汉字音形义的关系来区分,也可以通过查字典理解字词的意思来辨析。

,碧 ,壁 ,璧

1.墙( ) ( )绿 和氏( )

协 ,胁 ,谐

2.( )调 威( ) 和( )

,颇 ,坡 ,泼

3.( )水 山( ) 收获( )丰

3.下列加点字读音完全相同的一组是( )

A.将士 将军 将来

B.强迫 勉强 强求

C.计划 划船 划拳

D.爱卿 聊天 抵御

4.下列词语不是褒义词的一组是( )

A.举世闻名 兴高采烈

B.毕恭毕敬 足智多谋

C.沤心沥血 小巧玲珑

D.诡计多端 得意忘形

5.对下列句子主要内容的概括最合适的一项是( )

菌相如看秦王这样侮辱赵王,生气极了。他走到秦王面前,说:“请您为赵王击缶。”秦王拒绝了。蔺相如再次要求,秦王还是拒绝蔺相如说:“您现在离我只有五步远。您不答应,我就跟您拼了!”秦王被逼得没法,只好敲了一下缶。蔺相如也叫人记录下来,说在渑池会上,秦王为赵王击缶。

A.相如对秦王的行为感到生气。 B.秦王不同意为赵王击缶。

C.相如逼迫秦王为赵王击缶。 D.秦王为赵王击缶。

二、填空题

6.速读,了解内容

1.读《将相和》这篇课文我用了_______分钟。

2.《将相和》通过_______、_______、_______三个故事,写出了_______的原因及_______的过程。

7.近义词。

称赞( ) 允许( ) 推辞( ) 完璧归赵( )

三、语言表达

8.按要求完成句子练习。

1.蔺相如说:“您现在离我只有五步远。如果您不答应,我就跟您同归于尽!(改为转述句)

_____________________________________________________

2.我们怎么敢为了一块璧而得罪强大的秦国呢?(改为陈述句)

____________________________________________________

3.秦王之所以不敢进攻我们赵国,就是因为有我们两个人在。(改为“因为……所以……”的句式)

____________________________________________________________

9.按要求写句子。

1.如果秦王真的拿十五座城来换,我就把璧交给他。(换个说法,不改变句意)

_______

2.秦王我都不怕,还会怕廉将军吗?(改为陈述句)

_______

四、现代文阅读

用较快的速度默读课内文段,完成练习。

相如到了秦国,进宫见了秦王,献上和氏璧。秦王双手捧住壁,一边看一边称赞,绝口不提十五座城的事。蔺相如看这情形,知道秦王没有拿城换壁的诚意,就上前一步,说:“这块璧有点儿小毛病,让我指给您看。”秦王听他这么一说,就把和氏壁交给相如。相如捧着璧,往后退了几步,靠着柱子站定。他怒发冲冠,说:“我看您并不想交付十五座城。现在璧在我手里,您要是强逼我,我的脑袋就和壁一起撞碎在这柱子上!”说着,他举起和氏璧就要向柱子上撞。秦王怕他真的把璧撞碎了,连忙说一切都好商量,就叫人拿出地图,把允诺划归赵国的十五座城指给他看。蔺相如说和氏璧是无价之宝,要举行个隆重的典礼,他才能交出来。秦王只好跟他约定了举行典礼的日期。

10.快速阅读,把握关键信息。下面对文段内容概括正确的一项是( )

A.蔺相如摔和氏璧

B.相如据理力争,保护和氏璧

C.相如与秦王约定献璧时间

11.“相如看这情形”中“这情形”指的是什么?用“ ”在文中画出。从这情形可以看出秦王 。

12.边读边思考,及时概括句子意思能提高阅读速度,加深内容理解。

画“﹏﹏”句子是对相如的_______描写,其意思是_________________________________。

13.结合全文可以知道,蔺相如提出要举行隆重的典礼是为了( )

A.展示和氏璧是无价之宝。

B.赢得送和氏璧回国的时间。

C.使赵国完全占据主动地位,秦国理屈被动。

14.从文段中可以看出蔺相如是一个怎样的人?

___________________________________________________________

课内阅读。

____________

蔺相如说:“秦王我都不怕,会怕廉将军吗?大家知道,秦王不敢进攻我们赵国,就因为武有廉颇,文有蔺相如。如果我们俩闹不和,就会削弱赵国的力量,秦国必然乘机来打我们。我所以避着廉将军,为的是我们赵国啊!”

蔺相如的话传到了廉颇的耳朵里。廉颇静下心来想了想,觉得自己为了争一口气,就不顾国家的利益,真不应该。于是,他脱下战袍,背上荆条,到蔺相如门上请罪。蔺相如见廉颇来负荆请罪,连忙热情地出来迎接。从此以后,他们俩成了好朋友,同心协力保卫赵国。

15.短文是《将相和》中的一个故事,“将”指的是________,“相”指的是________。给这个故事加上一个小标题,写在文章开头的“____”上。

16.阅读短文可知:“将相和”,则结果是:____________________;“将相不和”,则结果是:____________________________________。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.A

【详解】

本题考查学生的课文理解情况。

《将相和》这个故事出自司马迁的《史记·廉颇蔺相如列传》。由“完璧归赵”“渑池之会”和“负荆请罪”3个小故事组成。“完璧归赵”以后秦王对于和氏璧还是心心念念,所以举办渑池之会想要羞辱赵王,所以渑池之会是完璧归赵的发展。后来,蔺相如因为完璧归赵和渑池之会被拜为右相,位高于廉颇之上,廉颇不服气,到处羞辱蔺相如,最后得知真相之后负荆请罪,所以前面两个故事是最后一个故事的起因。

2.1.壁碧璧 2.协胁谐 3.泼坡颇

【详解】

略

3.B

【详解】

A.将士(jiàng)将军、将来读(jiāng)

B.都读(qiǎng)

C.计划(huà)划船、划拳都读(huá)

D.爱卿(qīng)聊天(liáo)抵御(yù)

4.D

略

5.C

【详解】

本题考查了学生对句子的理解。从“蔺相如看秦王这样侮辱赵王,生气极了。他走到秦王面前,说:“请您为赵王击。”蔺相如也叫人记录下来,说在渑池会上,秦王为赵王击缶。”可以看出蔺相如看到秦王侮辱赵王,为了维护赵国的尊严,所以逼秦王击缶。所以C选项最符合对句子主要内容的概括。

6. 8 完璧归赵 渑池会面 负荆请罪 将相不和 将相和好

【详解】

考查对文章内容的理解。

1.答案不唯一,一般人的阅读速度平均为(300~500)字/分钟。

2.西汉司马迁的《将相和》主要讲的是“完璧归赵”“渑池之会”和“负荆请罪”3个小故事。三个故事分别讲述了:(1)战国时赵国舍人蔺相如奉命出使秦国,不辱使命,完璧归赵,被封了上大夫。(2)蔺相如陪同赵王赴秦王设下的渑池会,使赵王免受秦王侮辱。赵王为表彰蔺相如的功劳,封蔺相如为上卿。(3)老将廉颇认为自己战无不胜,攻无不克,蔺相如只不过是一介文弱书生,只有口舌之功却比他官大,对此心中很是不服。屡次挑衅,蔺相如以国家重,始终忍让。后来廉颇得知蔺相如此举完全是以国家大事为重,向蔺相如负荆请罪。之后两人合好开始尽心尽力的辅佐赵王治理国家。

7. 夸赞 准许 推掉 物归原主

【详解】

本题主要考查对近义词的掌握情况。近义词是指词汇意义相同或相近的词语,解答本题,要理解词语的意思,然后写出所给词语的近义词。答案合理即可,不唯一。

称赞:用言语表达对人或事物的优点的喜爱

允许:表示同意、许可。

推辞:表示拒绝(任命、邀请、馈赠等)

完璧归赵:战国时代赵国得到了楚国的和氏璧,秦昭王要用十五座城池来换璧。赵王派蔺相如带着璧去换城。相如到秦国献了璧,见秦王没有诚意,不肯交出城池,就设法把璧弄回,派人送回赵国(见于《史记·廉颇蔺相如列传》)。比喻原物完整无损地归还本人。

8. 蔺相如说,秦王现在离他只有五步远,如果秦王不答应,他就跟秦王同归于尽。 我们不敢为了一块璧而得罪强大的秦国。 因为有我们两个人在,所以秦王不敢进攻我们赵国。

【详解】

1.考查引述句与转述句的互换。引述句与转述句的互换的原则和方法:(一)标点符号的改变 。引述句改为转述句,冒号和引号要改为逗号。(二)人称的变化。引述是直接引用别人的话,而转述则是转达别人说的话, 因此,引述句改为转述句时,说话人即第一人称“ 我 ”要改 为第三人称“ 他 ” 或“ 她 ”。

2.考查反问句改写为陈述句。反问句改为陈述句 ①判断反问句的肯定词(能、是、会等)前是否含有否定词,如有则去掉;如果没有则在肯定词前加上否定词“不”。 ②删去肯定词或否定词前的“怎、怎么、难道、岂”等反问语气助词。 ③删去结尾的疑问助词“呢、吗”等 ,问号改为句号。本题将“怎么敢”改为“不敢”,去掉“呢”,将结尾问号改为句号。

3.考查改写句子,所给句子运用了“之所以……是因为……”句式,前面叙述了结果,后面说明了原因。按照要求改写为“因为……所以……”的句式,则是将原因放在了前面,结果放在了后面。

9. 如果秦王不拿十五座城来换,我就不把璧交给他。 秦王我都不怕,更不会怕廉将军。

【详解】

考查了句子的改写,改写句子,侧重于改变原句的形式。句式的改变或要求的其他形式的改变。各种句型掌握方法,熟能生巧,反复练习,即可达到效果。

1.本题主要考查给句子换个说法,不改变句意。把肯定句改为双重否定句,加上双重否定词。示例:如果秦王不拿十五座城来换,我就不把璧交给他。

2.本题主要考查了反问句改陈述句。反问句变陈述句方法如下:首先,去掉反问词;其次,肯定词变否定词,否定词变肯定词;再次,去掉语气词;最后,问号变句号。即:把“还会怕”改为“更不会怕”,去掉语气词“吗”,问号变句号。示例:秦王我都不怕,更不会怕廉将军。

10.B

11.画出:秦王双手捧住璧,一边看一边称赞,绝口不提十五座城的事。很喜欢和氏璧,但是贪婪不信守承诺

12. 语言 蔺相如恐吓秦王,如果秦王只想抢璧而不给城池,他就和璧同归于尽

13.B

14.蔺相如是一个机智勇敢、胆识过人、勇于牺牲、英勇无畏的人。

10.

本题考查对文段内容的概括。阅读文段可知,文章讲述了蔺相如面对亲王没有拿城换壁的诚意,施出小计拿回和氏璧,并与秦王据理力争的事情。

11.

本题考查对文段内容的理解。阅读文段可知,“相如看这情形”中“这情形”指的是前文中“秦王双手捧住壁,一边看一边称赞,绝口不提十五座城的事。”从“双手捧住壁,一边看一边称赞”可知秦王十分喜欢和氏璧,从“绝口不提十五座城的事”可看出秦王很贪婪,又不信守承诺。

12.

本题考查对句子的理解。阅读可知,“我看您并不想交付十五座城。现在璧在我手里,您要是强逼我,我的脑袋就和壁一起撞碎在这柱子上!”这句话是对蔺相如的语言描写,意思是蔺相如恐吓秦王,如果秦王只想抢璧而不给城池,他就和璧同归于尽。这样的话,秦王就再也无法拥有和氏璧了。

13.

本题考查对文章的阅读把握。根据《将相和》一文中“蔺相如知道秦王丝毫没有拿城换璧的诚意,一回到客舍,就叫手下人化了装,带着和氏璧抄小路先回赵国去了。”这句话可知,蔺相如提出要举行隆重的典礼是为了赢得把和氏璧送回赵国的时间。

14.

本题考查人物形象分析。文段讲述了蔺相如面对亲王没有拿城换壁的诚意,施出小计拿回和氏璧,并与秦王据理力争的事情,从中可以看出蔺相如是一个机智勇敢、胆识过人、勇于牺牲、英勇无畏的人。

15.廉颇 蔺相如 负荆请罪

16. 秦王不敢进攻我们赵国 赵国的力量削弱,秦国必然乘机来打赵国

15.略

16.略

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元

- 1 白鹭

- 2 落花生

- 3 桂花雨

- 4* 珍珠鸟

- 口语交际:制定班级公约

- 习作:我的心爱之物

- 语文园地

- 第二单元

- 5 搭石

- 6 将相和

- 7 什么比猎豹的速度更快

- 8 冀中的地道战

- 习作:“漫画”老师

- 语文园地

- 第三单元

- 9 猎人海力布

- 10 牛郎织女(一)

- 11*牛郎织女(二)

- 口语交际:讲民间故事

- 习作:缩写故事

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第四单元

- 12 古诗三首

- 13 少年中国说(节选)

- 14 圆明园的毁灭

- 15* 小岛

- 习作:二十年后的家乡

- 语文园地

- 第五单元

- 16 太阳

- 17 松鼠

- 习作例文

- 习作:介绍一种事物

- 第六单元

- 18 慈母情深

- 19 父爱之舟

- 20* “精彩极了”和“糟糕透了”

- 口语交际:父母之爱

- 习作:我想对您说

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗词三首

- 22 四季之美

- 23 鸟的天堂

- 24* 月迹

- 习作:____ 即景

- 语文园地

- 第八单元

- 25 古人谈读书

- 26 忆读书

- 27* 我的“长生果”

- 口语交际:我最喜欢的人物形象

- 习作:推荐一本书

- 语文园地