部编版八年级上册第四单元新民主主义革命的开始 同步练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 部编版八年级上册第四单元新民主主义革命的开始 同步练习(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 58.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-19 12:46:42 | ||

图片预览

文档简介

部编版八年级上册 第四单元 新民主主义革命的开始

一、选择题

1.下表中广告的刊登,有助于

A.社会习俗的革新 B.共和政体的产生 C.实业救国的兴起 D.马克思主义的传播

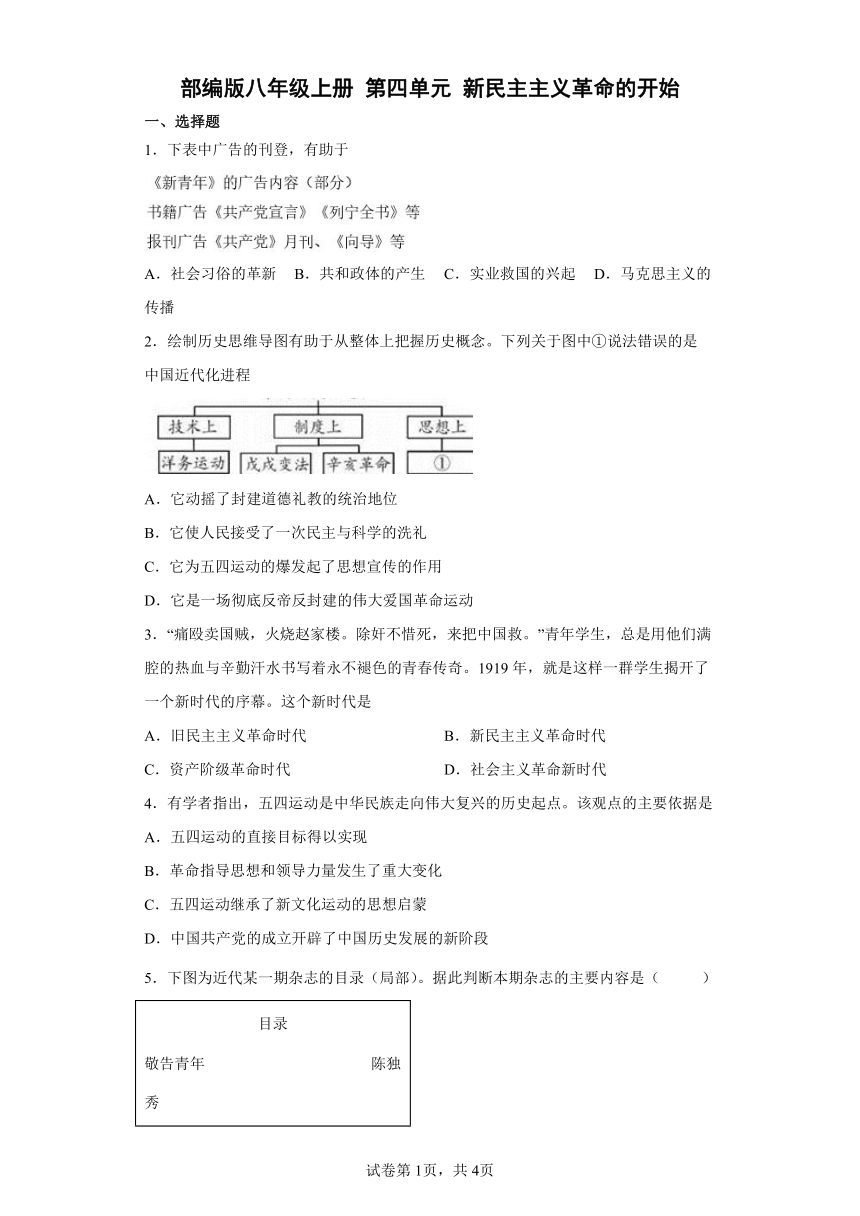

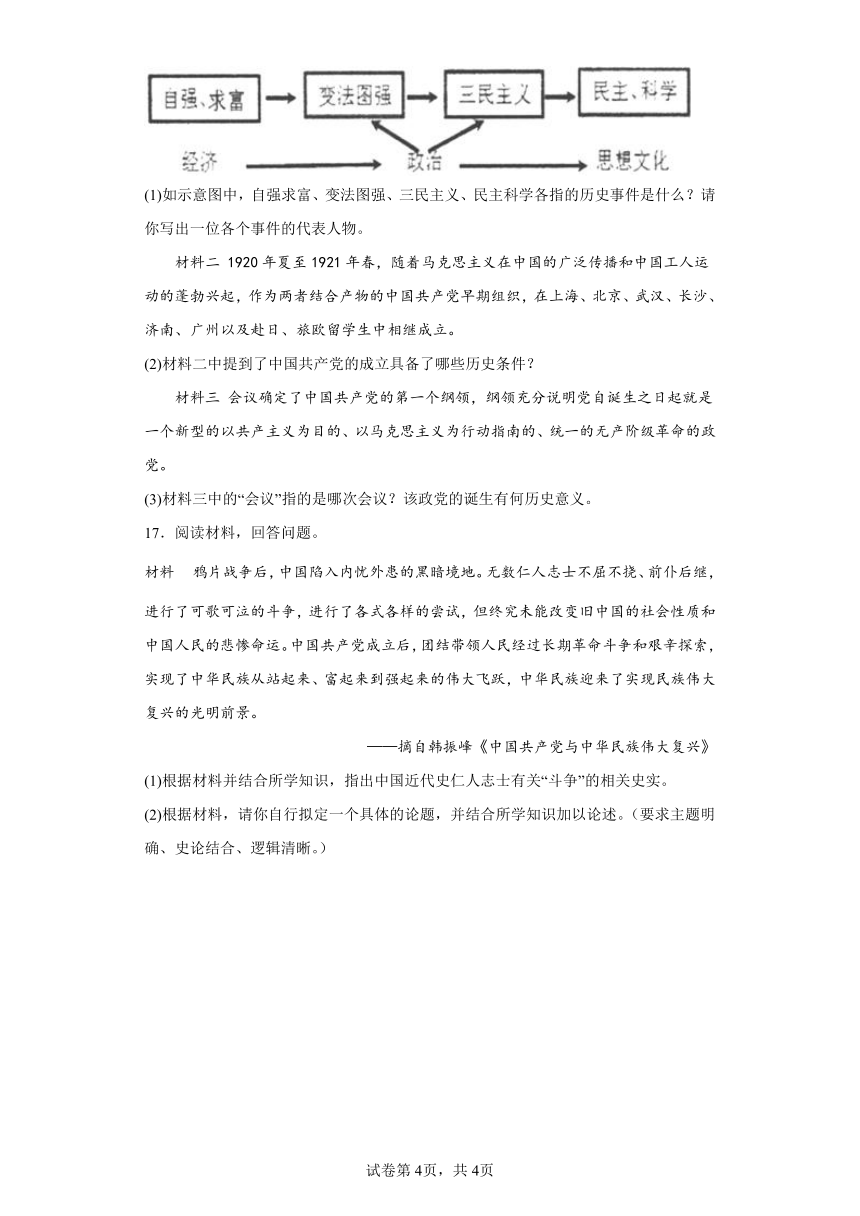

2.绘制历史思维导图有助于从整体上把握历史概念。下列关于图中①说法错误的是

中国近代化进程

A.它动摇了封建道德礼教的统治地位

B.它使人民接受了一次民主与科学的洗礼

C.它为五四运动的爆发起了思想宣传的作用

D.它是一场彻底反帝反封建的伟大爱国革命运动

3.“痛殴卖国贼,火烧赵家楼。除奸不惜死,来把中国救。”青年学生,总是用他们满腔的热血与辛勤汗水书写着永不褪色的青春传奇。1919年,就是这样一群学生揭开了一个新时代的序幕。这个新时代是

A.旧民主主义革命时代 B.新民主主义革命时代

C.资产阶级革命时代 D.社会主义革命新时代

4.有学者指出,五四运动是中华民族走向伟大复兴的历史起点。该观点的主要依据是

A.五四运动的直接目标得以实现

B.革命指导思想和领导力量发生了重大变化

C.五四运动继承了新文化运动的思想启蒙

D.中国共产党的成立开辟了中国历史发展的新阶段

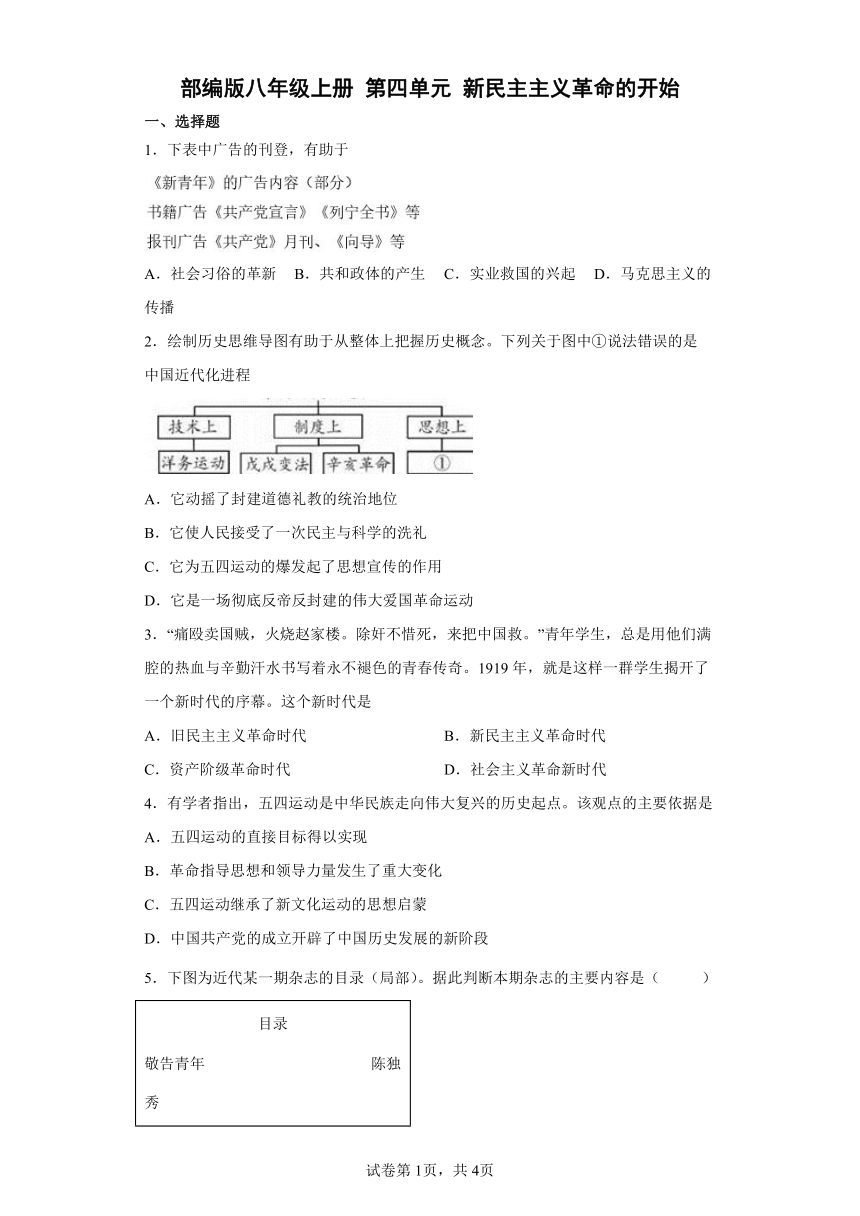

5.下图为近代某一期杂志的目录(局部)。据此判断本期杂志的主要内容是( )

目录 敬告青年 陈独秀 法兰西人与近代文明 陈独秀 共和国家与青年之自觉 高一涵 现代文明史 陈独秀

A.宣传西方民主共和思想 B.介绍马克思主义学说

C.提倡通俗平易的新文学 D.抨击近代维新变法思想

6.《申报》的报道称:五四运动是一场阻止北洋政府在巴黎和会签署对德“和约”、要求惩办亲日卖国贼的全国性学生爱国运动。日本媒体在报道五四运动时,却将其定性为“排日”学生的一场暴动。中日媒体对五四运动的不同报道说明了( )

A.新闻报道不能作为研究史料 B.年代久远使历史真相难以还原

C.立场不同影响对历史的记叙 D.报刊媒体的记录比政府档案文献更可靠

7.新文化运动的主要内容不包括

A.抨击旧道德和旧文化 B.废八股,改策论,开办新式学堂

C.提倡民主和科学 D.进行文学革命,倡导白话文

8.斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中写道:“当凡尔赛的调停人没有将这个丢失的省份归还给中国时,在北京的学生和知识分子中间爆发了声势浩大的示威游行。”这场“示威游行”给中国带来的影响是

A.开创了完全意义上的近代民族民主革命

B.是中国新民主主义革命的开端

C.宣告中国两千多年君主专制制度的终结

D.中国真正成为独立自主的国家

9.五四运动不仅有青年学生的参与,广大工人,商人,教师,市民都积极主动地参与其中,相互呼应,取得了运动的初步胜利。这说明五四运动的胜利是由于( )

A.爱国学生发挥先锋作用 B.取得了斗争的彻底胜利

C.各阶层人民的广泛参与 D.工人阶级登上政治舞台

10.1921年,中国共产党第一次全国代表大会召开,大会确定了党的中心工作是

A.实现共产主义 B.领导和组织工人运动

C.开展土地革命 D.建立工农武装割据政权

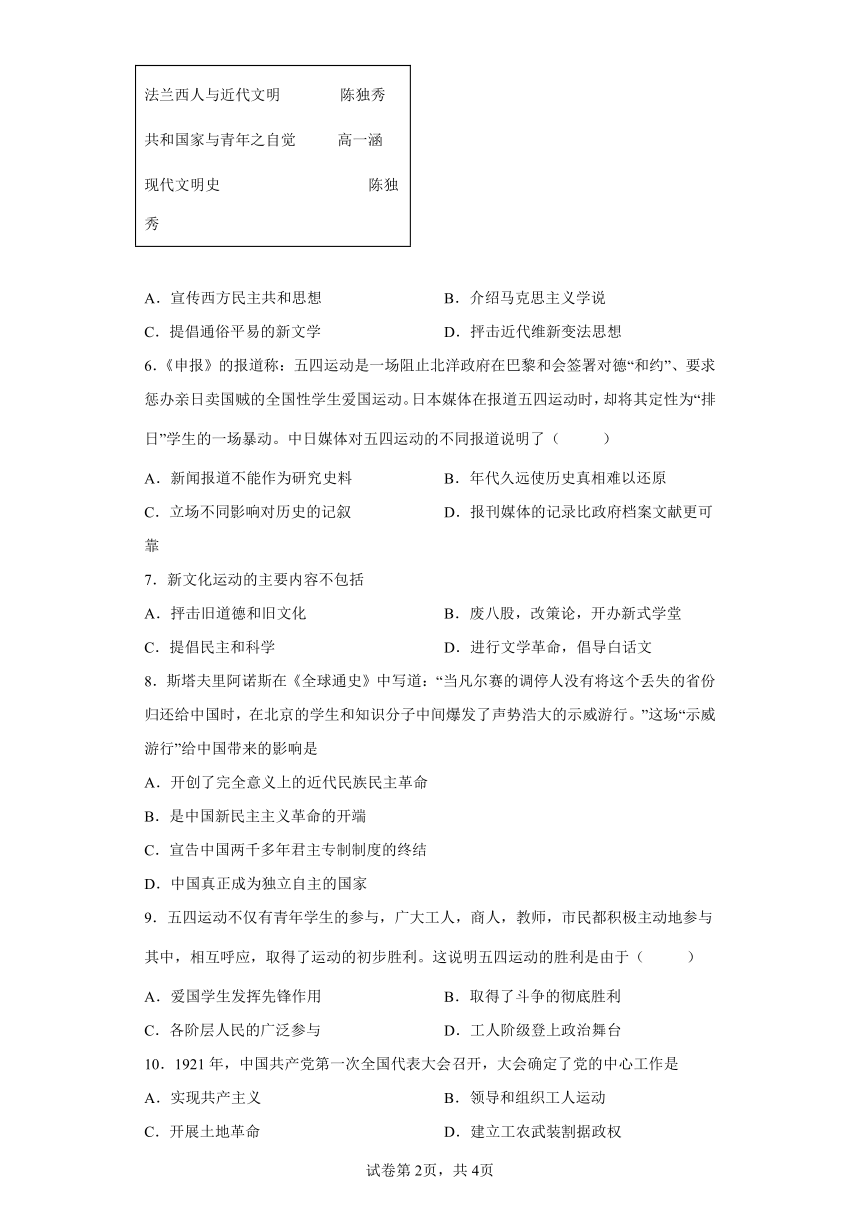

11.下图文字所出自的书籍

一曰,言之有物。 二曰,不摹仿古人。 三曰,须讲求文法。 四曰,不作无病之呻吟。 五曰,务去滥调套语。 六曰,不用典。 七曰,不讲对仗。 八曰,不避俗字俗语。

A.推崇儒家学说 B.倡导文学革命

C.导致学习困难 D.强调摹仿古人

12.九(1)班同学围绕“五四运动是新文化运动的继续和发展”展开了讨论。正确的一项是( )

A.学生是运动的主力 B.中国工人阶级登上历史舞台

C.提倡民主、科学的进步思想 D.改变了中国的社会性质

13.“……和着十月革命的惊天霹雳,从上海望志路到南湖的红船发力,锻造出一个民族驶向复兴彼岸的航迹。”材料反映的是( )

A.中共一大 B.中共三大 C.遵义会议 D.中共七大

14.《新青年》载文称:“你要想有益于社会,最妙的法子莫如把你自己这块材料铸造成器”,“须使各人自己充分发展——这是人类功业顶高的一层;这是我们大家都应该做的事。”这一观点主要反映了作者

A.倡导民主科学 B.追求文学平易新鲜

C.反对愚昧迷信 D.希望青年自主进步

15.史学家金冲及指出:“五四运动后的一个重要变化是,马克思主义、科学社会主义开始成为中国先进思想界的主流。”从这个意义上,可以把五四运动称为

A.中国新民主主义革命的开端 B.工人阶级反抗北洋军阀的尝试

C.国人抗议不平等条约的斗争 D.群众性的反帝反封建爱国运动

二、综合题

16.探索近代的发展之路,始终是中国近代史的主流。阅读材料,回答问题。

材料一中国近代化的探索示意图

(1)如示意图中,自强求富、变法图强、三民主义、民主科学各指的历史事件是什么?请你写出一位各个事件的代表人物。

材料二 1920年夏至1921年春,随着马克思主义在中国的广泛传播和中国工人运动的蓬勃兴起,作为两者结合产物的中国共产党早期组织,在上海、北京、武汉、长沙、济南、广州以及赴日、旅欧留学生中相继成立。

(2)材料二中提到了中国共产党的成立具备了哪些历史条件?

材料三 会议确定了中国共产党的第一个纲领,纲领充分说明党自诞生之日起就是一个新型的以共产主义为目的、以马克思主义为行动指南的、统一的无产阶级革命的政党。

(3)材料三中的“会议”指的是哪次会议?该政党的诞生有何历史意义。

17.阅读材料,回答问题。

材料 鸦片战争后,中国陷入内忧外患的黑暗境地。无数仁人志士不屈不挠、前仆后继,进行了可歌可泣的斗争,进行了各式各样的尝试,但终究未能改变旧中国的社会性质和中国人民的悲惨命运。中国共产党成立后,团结带领人民经过长期革命斗争和艰辛探索,实现了中华民族从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃,中华民族迎来了实现民族伟大复兴的光明前景。

——摘自韩振峰《中国共产党与中华民族伟大复兴》

(1)根据材料并结合所学知识,指出中国近代史仁人志士有关“斗争”的相关史实。

(2)根据材料,请你自行拟定一个具体的论题,并结合所学知识加以论述。(要求主题明确、史论结合、逻辑清晰。)

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.D

【详解】

分析图表可知,表中广告的刊登的书籍和报刊与马克思主义有关,有助于马克思主义的广泛传,D项正确;上述书籍报刊与新思想有关,而不是社会习俗的革新,排除A项;共和政体的产生属于资产阶级革命范畴,《共产党宣言》宣传的是无产阶级革命,排除B项;实业救国与民族资本主义发展有关,排除C项。故选D项。

2.D

【详解】

根据所学可知近代化的进程包括“技术上”“制度上”和“思想上”,思想上的表现为新文化运动,新文化运动是中国近代上的一次思想解放运动,五四运动是一场彻底反帝反封建的伟大爱国革命运动,D项符合题意;ABC项都是对五四运动的正确表述,不符题意,排除。故选D项。

3.B

【详解】

根据“痛殴卖国贼,火烧赵家楼。除奸不惜死,来把中国救”、“1919”等信息可知材料描述的是五四运动,五四运动开启了新民主主义革命时期,排除A项,B项正确;五四运动揭开的是新民主主义革命时代,不是资产阶级革命和社会主义革命时代,排除CD项。故选B项。

4.B

【详解】

根据所学可知,五四运动推动了社会进步,促进了马克思主义的传播,工人阶级开始登上历史舞台,马克思主义与工人运动相结合,为中国共产党的成立做了思想上和干部上的准备,为新的革命力量、革命文化和革命斗争登上历史舞台创造了条件,是新民主主义革命的开端,而新民主主义革命的领导力量是无产阶级,指导思想是马克思主义,B项正确;五四运动的直接目标得以实现是五四运动的结果,排除A项;五四运动的思想启蒙不能说明五四运动是中华民族走向伟大复兴的历史起点,排除C项;五四运动时,中国共产党还没有成立,排除D项。故选B项。

5.A

【详解】

根据所学和材料“共和国家”可知,这是宣传西方的共和思想,体现了思想领域的西化,A项正确;材料是介绍西方资本主义文明,不是马克思主义、新文学、 抨击维新变法,排除BCD三项。故选A项。

6.C

【详解】

材料反映了《申报》的报道认为五四运动是全国性学生爱国运动,日本媒体在报道五四运动时,却将其定性为“排日”学生的一场暴动,这说明中日两国站在不同的立场看问题,立场不同影响对历史的记叙,C符合题意;新闻报道可以作为研究史料,A不合题意;真相只有一个,但材料并没有说真相难以还原,B不合题意;题干没有涉及原始记录比研究文献更可靠的观点,D不合题意。综上所述ABD不符合题意,故选C。

7.B

【详解】

依据所学知识可知,废八股,改策论,开办新式学堂是戊戌变法的内容,B符合题意;ACD项都是新文化运动的内容,排除,故选择B。

8.B

【详解】

根据“当凡尔赛的调停人没有将这个丢失的省份归还给中国时,在北京的学生和知识分子中间爆发了声势浩大的示威游行。”可知,材料反映的是五四运动。五四运动是一场彻底的反帝反封建的爱国运动,它体现了中国人民怀揣天下,以天下为己任的爱国主义情怀。五四运动是中国新民主主义革命的开端。B符合题意;开创了完全意义上的近代民族民主革命、宣告中国两千多年君主专制制度的终结的是辛亥革命,AC不符合题意;新中国成立使中国真正成为独立自主的国家,D不符合题意。所以ACD不符合题意,故选择B。

9.C

【详解】

依据题干“五四运动不仅有青年学生的参与,广大工人,商人,教师,市民都积极主动地参与其中,相互呼应,取得了运动的初步胜利”可见说明五四运动的胜利是由于具有广泛的群众基础,即各阶层人民的广泛参与,C项正确;题干不仅体现了爱国学生的作用,也体现了工人、商人、教师、市民等各阶层的作用,排除A项;依据题干和所学知识可知五四运动取得了初步胜利而非彻底胜利,排除B项;题干没有凸显工人阶级登上政治舞台,而是体现了五四运动具有广泛的群众基础,排除D项。故选C项。

10.B

【详解】

依据课本所学可知,1921年,中国共产党第一次全国代表大会在上海召开,大会确定了党的中心工作是领导和组织工人运动,B正确;实现共产主义是党的最终奋斗目标,A排除;八七会议通过了土地革命和武装反抗国民党反动统治的总方针,C排除;井冈山革命根据地创立后,开辟了建立工农武装割据政权的道路,D排除;故选B。

11.B

【详解】

根据题干信息“一曰,言之有物。二曰,不摹仿古人。三曰,须讲求文法。四曰,不作无病之呻吟……”,可知出自《文学改良刍议》,结合所学知识可知,1917年,胡适在《新青年》发表《文学改良刍议》一文,主张以白话文作为新文学的语言,强调写文章“须言之有物"“不摹仿古人”“不作无病之呻吟"。因此胡适发表《文学改良刍议》,主张以白话文作为新文学的语言,倡导文学革命。B项正确;推崇儒家学说,题干内容没有体现,排除A项;导致学习困难,不符合史实,排除C项,强调不摹仿古人,排除D项。故选B项。

12.C

【详解】

结合所学知识可知,新文化运动的口号是民主、科学,五四运动提倡民主、科学的进步思想,体现了“五四运动是新文化运动的继续和发展”,C项正确;学生是五四运动的先锋,五四运动后期的主力是工人阶级,排除A项;中国工人阶级登上历史舞台没有体现“五四运动是新文化运动的继续和发展”,排除B项;五四运动没有改变中国的社会性质,排除D项。故选C项。

13.A

【详解】

依据题干“……从上海望志路到南湖的红船发力”,可知反映的是中共一大。结合课本所学,1921年7月中国共产党第一次全国代表大会在上海秘密召开。会议期间,因受到法租界巡捕干扰,遂转移到浙江省嘉兴南湖的一艘游船上,继续进行。中共一大诞生了中国共产党,是中国历史上开天辟地的大事。A正确,BCD排除。故选A。

14.D

【详解】

根据材料可知,要想有益于社会,最好的办法是把自己这块材料铸造成器,必须使自己充分发展,这反映了作者希望青年自主进步,D项正确;材料未体现倡导民主科学,排除A项;材料未涉及追求文学平易新鲜,排除B项;“反对愚昧迷信”与材料主旨不符,排除C项。故选D项。

15.A

【详解】

根据题干信息“五四运动后的一个重要变化是,马克思主义、科学社会主义开始成为中国先进思想界的主流。”结合所学知识可知,五四运动中,中国工人阶级开始登上历史舞台,展现了伟大的力量。在一些具有初步共产主义思想的知识分子的努力下,马克思主义和中国工人运动相结合,为中国共产党的成立作了准备,五四运动成为中国新民主主义革命的开端。因此选项A符合题意;工人阶级反抗北洋军阀的尝试,与题干内容不符,B排除;国人抗议不平等条约的斗争,在题干中没有体现,C排除;群众性的反帝反封建爱国运动,是五四运动性质,但是不符合题意,D排除。故选A。

16.(1)自强求富:洋务运动;李鸿章等。变法图强:戊戌变法;康有为等。三民主义:辛亥革命;孙中山等。民主科学:新文化运动;李大钊等。

(2)马克思主义在中国的广泛传播。中国工人运动的蓬勃兴起。各地共产党早期组织的成立。

(3)中国共产党第一次代表大会。意义:是中国历史上开天辟地的大事,自从有了中国共产党,中国革命的面貌焕然一新。

(1)

根据材料一“中国近代化的探索示意图”结合所学可知自强求富是洋务运动的口号,代表人物有李鸿章等;变法图强是指戊戌变法,代表人物是康有为等;三民主义是辛亥革命的指导思想,代表是孙中山等;民主科学是新文化运动中的口号,代表人物是李大钊等。

(2)

根据材料二“1920年夏至1921年春,随着马克思主义在中国的广泛传播和中国工人运动的蓬勃兴起,作为两者结合产物的中国共产党早期组织,在上海、北京、武汉、长沙、济南、广州以及赴日、旅欧留学生中相继成立。”结合所学可从马克思主义在中国的广泛传播、中国工人运动的蓬勃兴起、各地共产党早期组织的成立等方面回答中国共产党成立具备的条件。

(3)

根据材料三“会议确定了中国共产党的第一个纲领,纲领充分说明党自诞生之日起就是一个新型的以共产主义为目的、以马克思主义为行动指南的、统一的无产阶级革命的政党。”结合所学可知“会议”指的是中国共产党第一次代表大会。中国共产党诞生的历史意义可从是中国历史上开天辟地的大事,自从有了中国共产党,中国革命的面貌焕然一新,进行回答。

17.(1)农民阶级:洪秀全等人发动了旨在推翻清王朝的太平天国运动;义和团抗击八国联军。

地主阶级:面对外来侵略,组织了一些反侵略斗争,如:甲午战争等。

资产阶级:面临严峻的民族危机,康梁等人发动戊戌变法;孙中山领导辛亥革命,推翻了清王朝。

面对封建专制思想,陈独秀等人发动了新文化运动

(2)示例

论题:无数仁人志士为了民族复兴进行艰苦的斗争和探索。

论证:以洪秀全为代表的农民阶级希望通过推翻清政府,改朝换代,建立人间天国的方式救亡图存,结果沉重打击了清朝统治;以康有为、梁启超为代表的资产阶级维新派希望建立君主立宪制而发动戊戌变法,促进新思想的传播;以孙中山为代表的资产阶级革命派以三民主义为纲领,领导了辛亥革命,推翻清政府,建立民国。由于阶级和时代的局限,这些斗争和尝试都没有改变中国半殖民地半封建社会的性质,最终以失败而告终。

【详解】

(1)根据材料“鸦片战争后,中国陷入内忧外患的黑暗境地。无数仁人志士不屈不挠、前仆后继,进行了可歌可泣的斗争,进行了各式各样的尝试,但终究未能改变旧中国的社会性质和中国人民的悲惨命运”及所学知识可得,中国近代史仁人志士有关“斗争”的相关史实,农民阶级:洪秀全等人发动了旨在推翻清王朝的太平天国运动;义和团抗击八国联军。地主阶级:面对外来侵略,组织了一些反侵略斗争,如:甲午战争等。资产阶级:面临严峻的民族危机,康梁等人发动戊戌变法;孙中山领导辛亥革命,推翻了清王朝。面对封建专制思想,陈独秀等人发动了新文化运动等。

(2)根据材料“中国陷入内忧外患的黑暗境地。无数仁人志士不屈不挠、前仆后继,进行了可歌可泣的斗争,进行了各式各样的尝试”、“中国共产党成立后,团结带领人民经过长期革命斗争和艰辛探索,实现了中华民族从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃,中华民族迎来了实现民族伟大复兴的光明前景”及所学知识可得,这是民族面对困难时都在为之奋斗,不断探索。

论题:无数仁人志士为了民族复兴进行艰苦的斗争和探索。论证:以洪秀全为代表的农民阶级希望通过推翻清政府,改朝换代,建立人间天国的方式救亡图存,结果沉重打击了清朝统治;以康有为、梁启超为代表的资产阶级维新派希望建立君主立宪制而发动戊戌变法,促进新思想的传播;以孙中山为代表的资产阶级革命派以三民主义为纲领,领导了辛亥革命,推翻清政府,建立民国。由于阶级和时代的局限,这些斗争和尝试都没有改变中国半殖民地半封建社会的性质,最终以失败而告终。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、选择题

1.下表中广告的刊登,有助于

A.社会习俗的革新 B.共和政体的产生 C.实业救国的兴起 D.马克思主义的传播

2.绘制历史思维导图有助于从整体上把握历史概念。下列关于图中①说法错误的是

中国近代化进程

A.它动摇了封建道德礼教的统治地位

B.它使人民接受了一次民主与科学的洗礼

C.它为五四运动的爆发起了思想宣传的作用

D.它是一场彻底反帝反封建的伟大爱国革命运动

3.“痛殴卖国贼,火烧赵家楼。除奸不惜死,来把中国救。”青年学生,总是用他们满腔的热血与辛勤汗水书写着永不褪色的青春传奇。1919年,就是这样一群学生揭开了一个新时代的序幕。这个新时代是

A.旧民主主义革命时代 B.新民主主义革命时代

C.资产阶级革命时代 D.社会主义革命新时代

4.有学者指出,五四运动是中华民族走向伟大复兴的历史起点。该观点的主要依据是

A.五四运动的直接目标得以实现

B.革命指导思想和领导力量发生了重大变化

C.五四运动继承了新文化运动的思想启蒙

D.中国共产党的成立开辟了中国历史发展的新阶段

5.下图为近代某一期杂志的目录(局部)。据此判断本期杂志的主要内容是( )

目录 敬告青年 陈独秀 法兰西人与近代文明 陈独秀 共和国家与青年之自觉 高一涵 现代文明史 陈独秀

A.宣传西方民主共和思想 B.介绍马克思主义学说

C.提倡通俗平易的新文学 D.抨击近代维新变法思想

6.《申报》的报道称:五四运动是一场阻止北洋政府在巴黎和会签署对德“和约”、要求惩办亲日卖国贼的全国性学生爱国运动。日本媒体在报道五四运动时,却将其定性为“排日”学生的一场暴动。中日媒体对五四运动的不同报道说明了( )

A.新闻报道不能作为研究史料 B.年代久远使历史真相难以还原

C.立场不同影响对历史的记叙 D.报刊媒体的记录比政府档案文献更可靠

7.新文化运动的主要内容不包括

A.抨击旧道德和旧文化 B.废八股,改策论,开办新式学堂

C.提倡民主和科学 D.进行文学革命,倡导白话文

8.斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中写道:“当凡尔赛的调停人没有将这个丢失的省份归还给中国时,在北京的学生和知识分子中间爆发了声势浩大的示威游行。”这场“示威游行”给中国带来的影响是

A.开创了完全意义上的近代民族民主革命

B.是中国新民主主义革命的开端

C.宣告中国两千多年君主专制制度的终结

D.中国真正成为独立自主的国家

9.五四运动不仅有青年学生的参与,广大工人,商人,教师,市民都积极主动地参与其中,相互呼应,取得了运动的初步胜利。这说明五四运动的胜利是由于( )

A.爱国学生发挥先锋作用 B.取得了斗争的彻底胜利

C.各阶层人民的广泛参与 D.工人阶级登上政治舞台

10.1921年,中国共产党第一次全国代表大会召开,大会确定了党的中心工作是

A.实现共产主义 B.领导和组织工人运动

C.开展土地革命 D.建立工农武装割据政权

11.下图文字所出自的书籍

一曰,言之有物。 二曰,不摹仿古人。 三曰,须讲求文法。 四曰,不作无病之呻吟。 五曰,务去滥调套语。 六曰,不用典。 七曰,不讲对仗。 八曰,不避俗字俗语。

A.推崇儒家学说 B.倡导文学革命

C.导致学习困难 D.强调摹仿古人

12.九(1)班同学围绕“五四运动是新文化运动的继续和发展”展开了讨论。正确的一项是( )

A.学生是运动的主力 B.中国工人阶级登上历史舞台

C.提倡民主、科学的进步思想 D.改变了中国的社会性质

13.“……和着十月革命的惊天霹雳,从上海望志路到南湖的红船发力,锻造出一个民族驶向复兴彼岸的航迹。”材料反映的是( )

A.中共一大 B.中共三大 C.遵义会议 D.中共七大

14.《新青年》载文称:“你要想有益于社会,最妙的法子莫如把你自己这块材料铸造成器”,“须使各人自己充分发展——这是人类功业顶高的一层;这是我们大家都应该做的事。”这一观点主要反映了作者

A.倡导民主科学 B.追求文学平易新鲜

C.反对愚昧迷信 D.希望青年自主进步

15.史学家金冲及指出:“五四运动后的一个重要变化是,马克思主义、科学社会主义开始成为中国先进思想界的主流。”从这个意义上,可以把五四运动称为

A.中国新民主主义革命的开端 B.工人阶级反抗北洋军阀的尝试

C.国人抗议不平等条约的斗争 D.群众性的反帝反封建爱国运动

二、综合题

16.探索近代的发展之路,始终是中国近代史的主流。阅读材料,回答问题。

材料一中国近代化的探索示意图

(1)如示意图中,自强求富、变法图强、三民主义、民主科学各指的历史事件是什么?请你写出一位各个事件的代表人物。

材料二 1920年夏至1921年春,随着马克思主义在中国的广泛传播和中国工人运动的蓬勃兴起,作为两者结合产物的中国共产党早期组织,在上海、北京、武汉、长沙、济南、广州以及赴日、旅欧留学生中相继成立。

(2)材料二中提到了中国共产党的成立具备了哪些历史条件?

材料三 会议确定了中国共产党的第一个纲领,纲领充分说明党自诞生之日起就是一个新型的以共产主义为目的、以马克思主义为行动指南的、统一的无产阶级革命的政党。

(3)材料三中的“会议”指的是哪次会议?该政党的诞生有何历史意义。

17.阅读材料,回答问题。

材料 鸦片战争后,中国陷入内忧外患的黑暗境地。无数仁人志士不屈不挠、前仆后继,进行了可歌可泣的斗争,进行了各式各样的尝试,但终究未能改变旧中国的社会性质和中国人民的悲惨命运。中国共产党成立后,团结带领人民经过长期革命斗争和艰辛探索,实现了中华民族从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃,中华民族迎来了实现民族伟大复兴的光明前景。

——摘自韩振峰《中国共产党与中华民族伟大复兴》

(1)根据材料并结合所学知识,指出中国近代史仁人志士有关“斗争”的相关史实。

(2)根据材料,请你自行拟定一个具体的论题,并结合所学知识加以论述。(要求主题明确、史论结合、逻辑清晰。)

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.D

【详解】

分析图表可知,表中广告的刊登的书籍和报刊与马克思主义有关,有助于马克思主义的广泛传,D项正确;上述书籍报刊与新思想有关,而不是社会习俗的革新,排除A项;共和政体的产生属于资产阶级革命范畴,《共产党宣言》宣传的是无产阶级革命,排除B项;实业救国与民族资本主义发展有关,排除C项。故选D项。

2.D

【详解】

根据所学可知近代化的进程包括“技术上”“制度上”和“思想上”,思想上的表现为新文化运动,新文化运动是中国近代上的一次思想解放运动,五四运动是一场彻底反帝反封建的伟大爱国革命运动,D项符合题意;ABC项都是对五四运动的正确表述,不符题意,排除。故选D项。

3.B

【详解】

根据“痛殴卖国贼,火烧赵家楼。除奸不惜死,来把中国救”、“1919”等信息可知材料描述的是五四运动,五四运动开启了新民主主义革命时期,排除A项,B项正确;五四运动揭开的是新民主主义革命时代,不是资产阶级革命和社会主义革命时代,排除CD项。故选B项。

4.B

【详解】

根据所学可知,五四运动推动了社会进步,促进了马克思主义的传播,工人阶级开始登上历史舞台,马克思主义与工人运动相结合,为中国共产党的成立做了思想上和干部上的准备,为新的革命力量、革命文化和革命斗争登上历史舞台创造了条件,是新民主主义革命的开端,而新民主主义革命的领导力量是无产阶级,指导思想是马克思主义,B项正确;五四运动的直接目标得以实现是五四运动的结果,排除A项;五四运动的思想启蒙不能说明五四运动是中华民族走向伟大复兴的历史起点,排除C项;五四运动时,中国共产党还没有成立,排除D项。故选B项。

5.A

【详解】

根据所学和材料“共和国家”可知,这是宣传西方的共和思想,体现了思想领域的西化,A项正确;材料是介绍西方资本主义文明,不是马克思主义、新文学、 抨击维新变法,排除BCD三项。故选A项。

6.C

【详解】

材料反映了《申报》的报道认为五四运动是全国性学生爱国运动,日本媒体在报道五四运动时,却将其定性为“排日”学生的一场暴动,这说明中日两国站在不同的立场看问题,立场不同影响对历史的记叙,C符合题意;新闻报道可以作为研究史料,A不合题意;真相只有一个,但材料并没有说真相难以还原,B不合题意;题干没有涉及原始记录比研究文献更可靠的观点,D不合题意。综上所述ABD不符合题意,故选C。

7.B

【详解】

依据所学知识可知,废八股,改策论,开办新式学堂是戊戌变法的内容,B符合题意;ACD项都是新文化运动的内容,排除,故选择B。

8.B

【详解】

根据“当凡尔赛的调停人没有将这个丢失的省份归还给中国时,在北京的学生和知识分子中间爆发了声势浩大的示威游行。”可知,材料反映的是五四运动。五四运动是一场彻底的反帝反封建的爱国运动,它体现了中国人民怀揣天下,以天下为己任的爱国主义情怀。五四运动是中国新民主主义革命的开端。B符合题意;开创了完全意义上的近代民族民主革命、宣告中国两千多年君主专制制度的终结的是辛亥革命,AC不符合题意;新中国成立使中国真正成为独立自主的国家,D不符合题意。所以ACD不符合题意,故选择B。

9.C

【详解】

依据题干“五四运动不仅有青年学生的参与,广大工人,商人,教师,市民都积极主动地参与其中,相互呼应,取得了运动的初步胜利”可见说明五四运动的胜利是由于具有广泛的群众基础,即各阶层人民的广泛参与,C项正确;题干不仅体现了爱国学生的作用,也体现了工人、商人、教师、市民等各阶层的作用,排除A项;依据题干和所学知识可知五四运动取得了初步胜利而非彻底胜利,排除B项;题干没有凸显工人阶级登上政治舞台,而是体现了五四运动具有广泛的群众基础,排除D项。故选C项。

10.B

【详解】

依据课本所学可知,1921年,中国共产党第一次全国代表大会在上海召开,大会确定了党的中心工作是领导和组织工人运动,B正确;实现共产主义是党的最终奋斗目标,A排除;八七会议通过了土地革命和武装反抗国民党反动统治的总方针,C排除;井冈山革命根据地创立后,开辟了建立工农武装割据政权的道路,D排除;故选B。

11.B

【详解】

根据题干信息“一曰,言之有物。二曰,不摹仿古人。三曰,须讲求文法。四曰,不作无病之呻吟……”,可知出自《文学改良刍议》,结合所学知识可知,1917年,胡适在《新青年》发表《文学改良刍议》一文,主张以白话文作为新文学的语言,强调写文章“须言之有物"“不摹仿古人”“不作无病之呻吟"。因此胡适发表《文学改良刍议》,主张以白话文作为新文学的语言,倡导文学革命。B项正确;推崇儒家学说,题干内容没有体现,排除A项;导致学习困难,不符合史实,排除C项,强调不摹仿古人,排除D项。故选B项。

12.C

【详解】

结合所学知识可知,新文化运动的口号是民主、科学,五四运动提倡民主、科学的进步思想,体现了“五四运动是新文化运动的继续和发展”,C项正确;学生是五四运动的先锋,五四运动后期的主力是工人阶级,排除A项;中国工人阶级登上历史舞台没有体现“五四运动是新文化运动的继续和发展”,排除B项;五四运动没有改变中国的社会性质,排除D项。故选C项。

13.A

【详解】

依据题干“……从上海望志路到南湖的红船发力”,可知反映的是中共一大。结合课本所学,1921年7月中国共产党第一次全国代表大会在上海秘密召开。会议期间,因受到法租界巡捕干扰,遂转移到浙江省嘉兴南湖的一艘游船上,继续进行。中共一大诞生了中国共产党,是中国历史上开天辟地的大事。A正确,BCD排除。故选A。

14.D

【详解】

根据材料可知,要想有益于社会,最好的办法是把自己这块材料铸造成器,必须使自己充分发展,这反映了作者希望青年自主进步,D项正确;材料未体现倡导民主科学,排除A项;材料未涉及追求文学平易新鲜,排除B项;“反对愚昧迷信”与材料主旨不符,排除C项。故选D项。

15.A

【详解】

根据题干信息“五四运动后的一个重要变化是,马克思主义、科学社会主义开始成为中国先进思想界的主流。”结合所学知识可知,五四运动中,中国工人阶级开始登上历史舞台,展现了伟大的力量。在一些具有初步共产主义思想的知识分子的努力下,马克思主义和中国工人运动相结合,为中国共产党的成立作了准备,五四运动成为中国新民主主义革命的开端。因此选项A符合题意;工人阶级反抗北洋军阀的尝试,与题干内容不符,B排除;国人抗议不平等条约的斗争,在题干中没有体现,C排除;群众性的反帝反封建爱国运动,是五四运动性质,但是不符合题意,D排除。故选A。

16.(1)自强求富:洋务运动;李鸿章等。变法图强:戊戌变法;康有为等。三民主义:辛亥革命;孙中山等。民主科学:新文化运动;李大钊等。

(2)马克思主义在中国的广泛传播。中国工人运动的蓬勃兴起。各地共产党早期组织的成立。

(3)中国共产党第一次代表大会。意义:是中国历史上开天辟地的大事,自从有了中国共产党,中国革命的面貌焕然一新。

(1)

根据材料一“中国近代化的探索示意图”结合所学可知自强求富是洋务运动的口号,代表人物有李鸿章等;变法图强是指戊戌变法,代表人物是康有为等;三民主义是辛亥革命的指导思想,代表是孙中山等;民主科学是新文化运动中的口号,代表人物是李大钊等。

(2)

根据材料二“1920年夏至1921年春,随着马克思主义在中国的广泛传播和中国工人运动的蓬勃兴起,作为两者结合产物的中国共产党早期组织,在上海、北京、武汉、长沙、济南、广州以及赴日、旅欧留学生中相继成立。”结合所学可从马克思主义在中国的广泛传播、中国工人运动的蓬勃兴起、各地共产党早期组织的成立等方面回答中国共产党成立具备的条件。

(3)

根据材料三“会议确定了中国共产党的第一个纲领,纲领充分说明党自诞生之日起就是一个新型的以共产主义为目的、以马克思主义为行动指南的、统一的无产阶级革命的政党。”结合所学可知“会议”指的是中国共产党第一次代表大会。中国共产党诞生的历史意义可从是中国历史上开天辟地的大事,自从有了中国共产党,中国革命的面貌焕然一新,进行回答。

17.(1)农民阶级:洪秀全等人发动了旨在推翻清王朝的太平天国运动;义和团抗击八国联军。

地主阶级:面对外来侵略,组织了一些反侵略斗争,如:甲午战争等。

资产阶级:面临严峻的民族危机,康梁等人发动戊戌变法;孙中山领导辛亥革命,推翻了清王朝。

面对封建专制思想,陈独秀等人发动了新文化运动

(2)示例

论题:无数仁人志士为了民族复兴进行艰苦的斗争和探索。

论证:以洪秀全为代表的农民阶级希望通过推翻清政府,改朝换代,建立人间天国的方式救亡图存,结果沉重打击了清朝统治;以康有为、梁启超为代表的资产阶级维新派希望建立君主立宪制而发动戊戌变法,促进新思想的传播;以孙中山为代表的资产阶级革命派以三民主义为纲领,领导了辛亥革命,推翻清政府,建立民国。由于阶级和时代的局限,这些斗争和尝试都没有改变中国半殖民地半封建社会的性质,最终以失败而告终。

【详解】

(1)根据材料“鸦片战争后,中国陷入内忧外患的黑暗境地。无数仁人志士不屈不挠、前仆后继,进行了可歌可泣的斗争,进行了各式各样的尝试,但终究未能改变旧中国的社会性质和中国人民的悲惨命运”及所学知识可得,中国近代史仁人志士有关“斗争”的相关史实,农民阶级:洪秀全等人发动了旨在推翻清王朝的太平天国运动;义和团抗击八国联军。地主阶级:面对外来侵略,组织了一些反侵略斗争,如:甲午战争等。资产阶级:面临严峻的民族危机,康梁等人发动戊戌变法;孙中山领导辛亥革命,推翻了清王朝。面对封建专制思想,陈独秀等人发动了新文化运动等。

(2)根据材料“中国陷入内忧外患的黑暗境地。无数仁人志士不屈不挠、前仆后继,进行了可歌可泣的斗争,进行了各式各样的尝试”、“中国共产党成立后,团结带领人民经过长期革命斗争和艰辛探索,实现了中华民族从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃,中华民族迎来了实现民族伟大复兴的光明前景”及所学知识可得,这是民族面对困难时都在为之奋斗,不断探索。

论题:无数仁人志士为了民族复兴进行艰苦的斗争和探索。论证:以洪秀全为代表的农民阶级希望通过推翻清政府,改朝换代,建立人间天国的方式救亡图存,结果沉重打击了清朝统治;以康有为、梁启超为代表的资产阶级维新派希望建立君主立宪制而发动戊戌变法,促进新思想的传播;以孙中山为代表的资产阶级革命派以三民主义为纲领,领导了辛亥革命,推翻清政府,建立民国。由于阶级和时代的局限,这些斗争和尝试都没有改变中国半殖民地半封建社会的性质,最终以失败而告终。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹