部编版七年级上册第三单元秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固 同步练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 部编版七年级上册第三单元秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固 同步练习(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 351.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-19 14:14:57 | ||

图片预览

文档简介

部编版七年级上册 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

一、选择题

1.下列人物在历史上以节俭著称的是

A.商纣王 B.夏桀 C.汉文帝 D.周幽王

2.十九世纪七十年代,清朝收复了除伊犁以外的新疆地区。下列选项中最能证明新疆自古以来就是中国领土的一项是

A.张骞通西域 B.“丝绸之路”的开通

C.公元前60年西汉政府设立西域都护 D.西域各国归附汉朝统治

3.秦末农民起义出现多支起义军,最后推翻秦朝统治的是

A.陈胜、吴广领导的农民军 B.汉武帝

C.汉景帝 D.项羽、刘邦领导的军队

4.《汉书 食货志》记载,西汉刚建立时,“民失作业,而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半。”连皇帝的马车也配不齐毛色相同的四匹马,很多达官贵人只能乘牛车,这反映的是汉初推行休养生息政策的( )

A.内容 B.背景 C.结果 D.影响

5.汉文帝和汉景帝注重农业生产、重视“以德化民”、提倡勤俭治国,这一时期政治清明,经济发展,人民生活安定,人们把这一时期的统治局面称为

A.文景之治 B.光武中兴 C.贞观之治 D.康乾盛世

汉武帝在位期间,曾招募人出使西域。就此完成下面各题。

6.汉武帝派人出使西域的最初目的是

A.联络大月氏夹击匈奴 B.建立同西域的友好关系

C.了解西域的风土人情 D.开辟丝绸之路,加强中外联系

7.首先响应号召,勇敢应募者是

A.卫青 B.张骞 C.霍去病 D.班超

8.造纸术是中国对世界文明的伟大贡献之一,改进造纸工艺,降低纸的成本,提高纸的质量的东汉科学家是( )

A.华佗 B.张仲景 C.祖冲之 D.蔡伦

9.下列关于秦末首次农民战争,说法错误的是( )

A.这次起义经过了充分的组织和发动工作

B.战争爆发的根本原因在于秦朝统治的残暴

C.爆发于公元前209年,陈胜、吴广率先发动

D.建立了张楚政权,沉重打击了秦朝的残暴统治

10.赵翼在《廿二史札记》中说:“司马迁参酌古今,发凡起例,创为全史。本纪以序帝王,世家以记侯国,十表以系时事,八书以详制度,列传以专人物。然后一代君臣政事贤否得失,总汇于一篇之中。自此例一定,历代作史者,遂不能出其范围,信史家之极则也。”材料介绍的是( )

A.《左传》 B.《史记》 C.《汉书》 D.《资治通鉴》

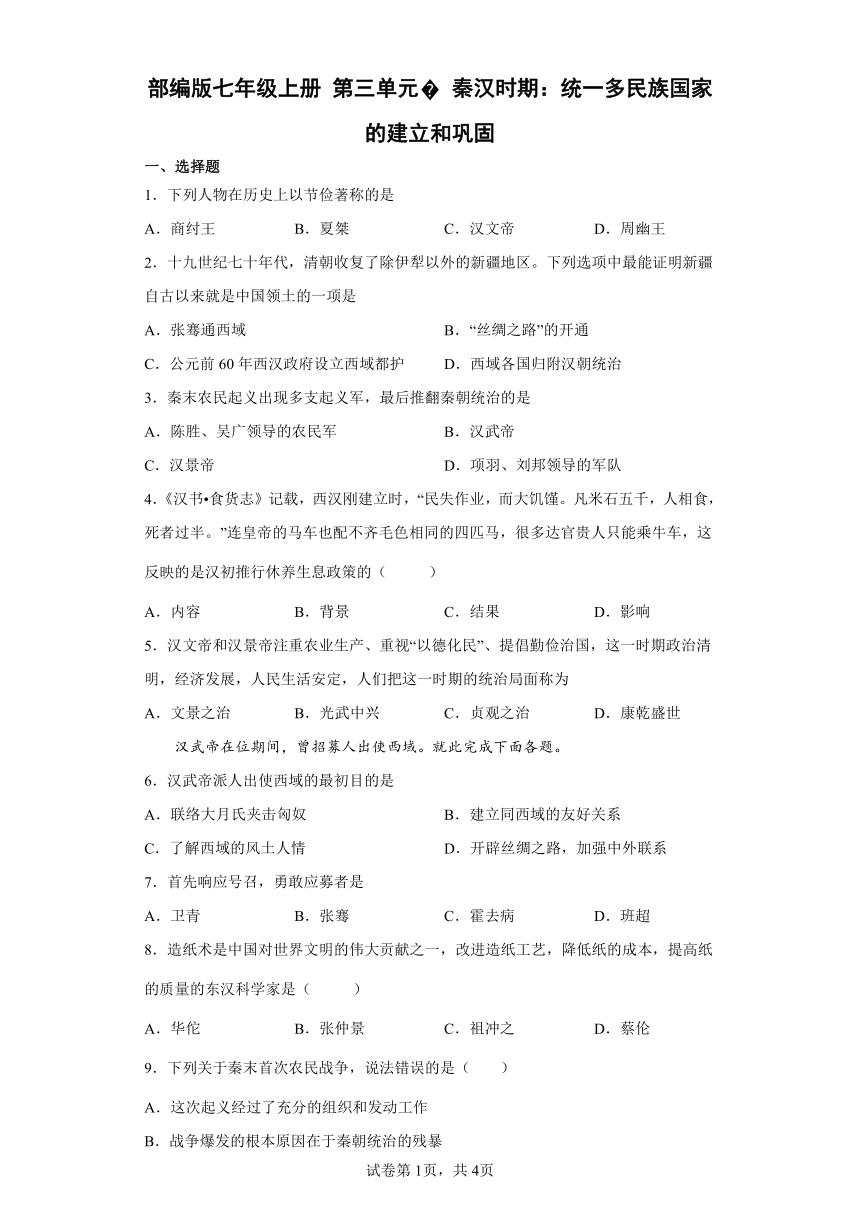

11.某同学整理了关于秦汉时期历史时期演变的时间轴,时间轴上1和2两处空格中应填入的内容是

A.焚书坑儒,张骞西行 B.陈胜起义,独尊儒术

C.与民休息,光武中兴 D.百家争鸣,党锢之祸

12.下列史实,通过下图所示著作不能了解的是( )

A.秦始皇统一货币、文字 B.陈胜、吴广起义

C.汉武帝在长安举办太学 D.西晋八王之乱

13.经典诵读蕴含丰富的历史资料与信息。《三字经》“嬴秦氏……始兼并……迨至隋,一土宇……元灭金,绝世宋……太祖兴,国大明”中包含为结束长期分裂割据的局面,顺应了统一多民族国家的历史发展趋势,作出突出贡献的朝代有( )

A.秦朝、隋朝、宋朝、明朝 B.秦朝、隋朝、元朝

C.金朝、元朝、明朝、清朝 D.秦朝、宋朝、明朝、清朝

14.历史叙述有史实陈述、历史评价等方式。其中,历史评价是指对历史现象或历史事件进行态度与价值的评判表述。下列选项属于历史评价的是

A.公元前221年,秦国完成统一大业,建立秦朝

B.秦长城西起临挑,东到辽东,全长一万余里

C.汉武帝采纳董仲舒的建议,推行“罢黜百家,独尊儒术”政策

D.张仲景医术精湛,医德高尚,被后世称为“医圣”

15.西汉初年,汉对匈奴实行“和亲”政策;汉武帝时期,汉军开始大举反击匈奴。汉对匈奴政策的调整反映出( )

A.汉朝国力己由弱变强 B.汉朝统治者已转变思路

C.匈奴势力已走向衰落 D.张骞已成功打通西域道

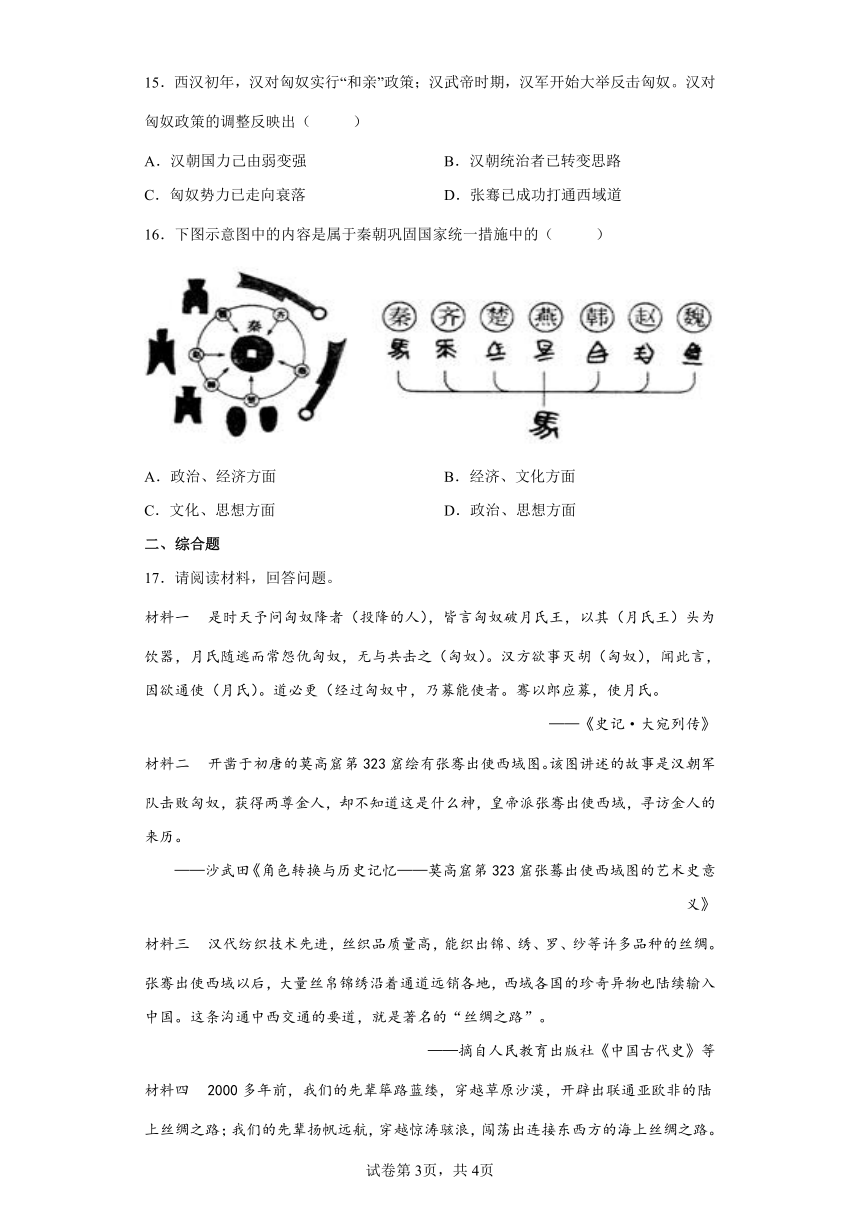

16.下图示意图中的内容是属于秦朝巩固国家统一措施中的( )

A.政治、经济方面 B.经济、文化方面

C.文化、思想方面 D.政治、思想方面

二、综合题

17.请阅读材料,回答问题。

材料一 是时天予问匈奴降者(投降的人),皆言匈奴破月氏王,以其(月氏王)头为饮器,月氏随逃而常怨仇匈奴,无与共击之(匈奴)。汉方欲事灭胡(匈奴),闻此言,因欲通使(月氏)。道必更(经过匈奴中,乃募能使者。骞以郎应募,使月氏。

——《史记·大宛列传》

材料二 开凿于初唐的莫高窟第323窟绘有张骞出使西域图。该图讲述的故事是汉朝军队击败匈奴,获得两尊金人,却不知道这是什么神,皇帝派张骞出使西域,寻访金人的来历。

——沙武田《角色转换与历史记忆——莫高窟第323窟张蓦出使西域图的艺术史意义》

材料三 汉代纺织技术先进,丝织品质量高,能织出锦、绣、罗、纱等许多品种的丝绸。张骞出使西域以后,大量丝帛锦绣沿着通道远销各地,西域各国的珍奇异物也陆续输入中国。这条沟通中西交通的要道,就是著名的“丝绸之路”。

——摘自人民教育出版社《中国古代史》等

材料四 2000多年前,我们的先辈筚路蓝缕,穿越草原沙漠,开辟出联通亚欧非的陆上丝绸之路;我们的先辈扬帆远航,穿越惊涛骇浪,闯荡出连接东西方的海上丝绸之路。古丝绸之路打开了各国友好交往的新窗口,书写了人类发展进步的新篇章。

古丝绸之路绵亘万里,延续千年,积淀了以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢为核心的丝路精神。这是人类文明的宝贵遗产。

——习近平在“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上的演讲《携手推进“一带一路》

(1)据材料一回答“骞以郎应募,使月氏”的目的是什么?材料一《史记》的作者是谁?该书的历史地位如何?

(2)材料二中张骞出使西域的目的是什么?结合所学知识谈谈张骞出使西域有怎样的历史意义?

(3)根据材料二指出,汉代丝织品大量远销的主要原因是什么?

(4)根据材料三指出,丝路精神的核心是什么?

(5)说出丝绸之路在古代和现在有何共同意义?

18.习近平主席提出共同建设横跨欧亚的“丝绸之路经济带”的构想,古代的丝绸之路是商贸之路,而今天的丝绸之路则把经贸合作放在重要位置。中国将与沿线国家对接发展战略……实现中国与沿线国家的共同发展。引起了相关国家的强烈反响。阅读下列材料,回答问题。

材料一:

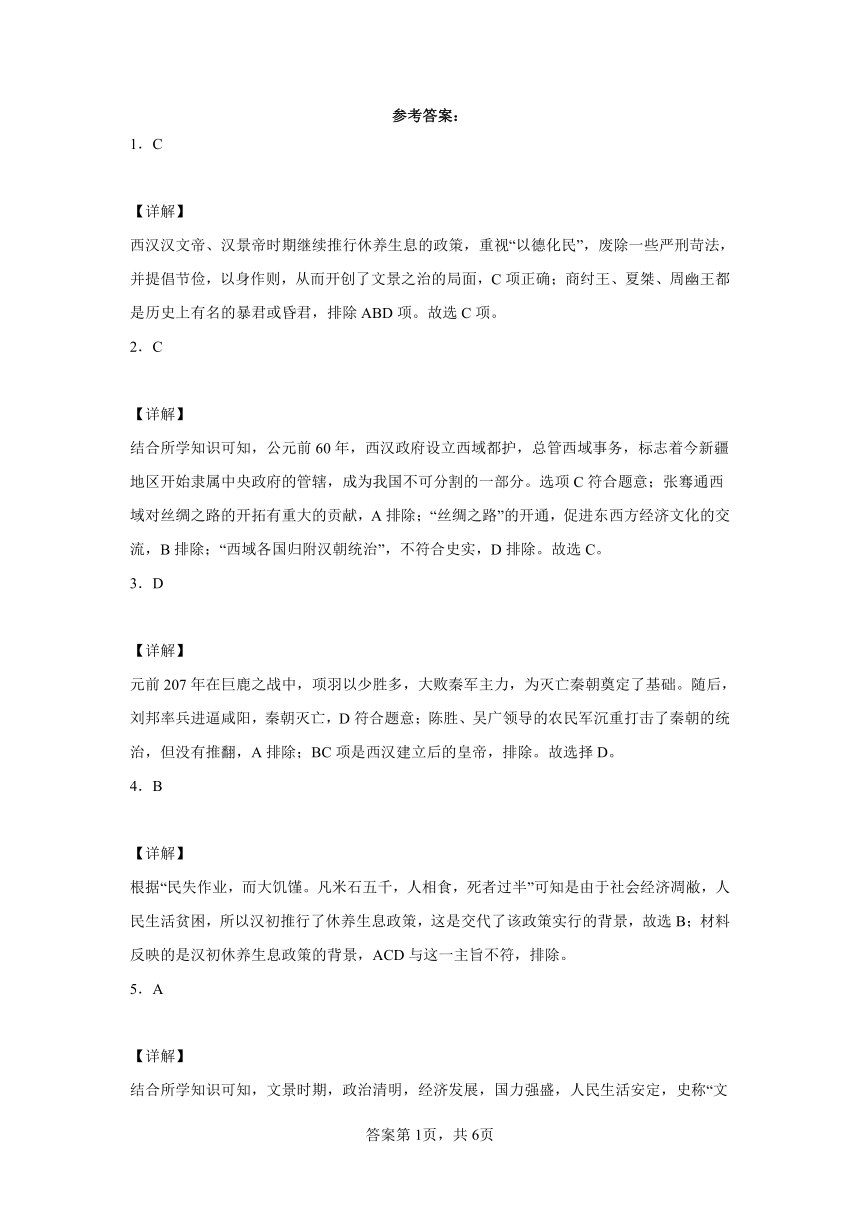

(1)结合所学知识,请将图中丝绸之路路线中的A、 E两处填写完整。

材料二:沿着这条道路,中国的丝织品以及冶铁、凿井、造纸等技术相继西传,西方的皮毛、汗血马、瓜果以及佛教、魔术、音乐、舞蹈、雕塑等也纷纷东来。“丝绸之路”成为东西方经济文化交流的桥梁。

——摘自北师大版《中国历史》七年级上册

(2)材料二中哪一历史人物为“丝绸之路”开通做出了重大贡献?他最初出使西域的目的是什么?最后却产生了什么重大影响?

(3)西汉设置了什么机构管理西域?有何历史意义?

(4)根据以上材料指出:古代陆上丝绸之路在中外交往中的作用是什么?

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

【详解】

西汉汉文帝、汉景帝时期继续推行休养生息的政策,重视“以德化民”,废除一些严刑苛法,并提倡节俭,以身作则,从而开创了文景之治的局面,C项正确;商纣王、夏桀、周幽王都是历史上有名的暴君或昏君,排除ABD项。故选C项。

2.C

【详解】

结合所学知识可知,公元前60年,西汉政府设立西域都护,总管西域事务,标志着今新疆地区开始隶属中央政府的管辖,成为我国不可分割的一部分。选项C符合题意;张骞通西域对丝绸之路的开拓有重大的贡献,A排除;“丝绸之路”的开通,促进东西方经济文化的交流,B排除;“西域各国归附汉朝统治”,不符合史实,D排除。故选C。

3.D

【详解】

元前207年在巨鹿之战中,项羽以少胜多,大败秦军主力,为灭亡秦朝奠定了基础。随后,刘邦率兵进逼咸阳,秦朝灭亡,D符合题意;陈胜、吴广领导的农民军沉重打击了秦朝的统治,但没有推翻,A排除;BC项是西汉建立后的皇帝,排除。故选择D。

4.B

【详解】

根据“民失作业,而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半”可知是由于社会经济凋敝,人民生活贫困,所以汉初推行了休养生息政策,这是交代了该政策实行的背景,故选B;材料反映的是汉初休养生息政策的背景,ACD与这一主旨不符,排除。

5.A

【详解】

结合所学知识可知,文景时期,政治清明,经济发展,国力强盛,人民生活安定,史称“文景之治”。选项A符合题意;光武中兴 与东汉光武帝相关,B排除;贞观之治与唐太宗相关,C排除;康乾盛世与清朝康熙雍正乾隆相关,D排除。故选A。

6.A

7.B

【详解】

结合所学知识可知,公元前138年 和公元前119年,汉武帝派 张骞 两次出使西域,第一次出使的目的是联络大月氏,夹击匈奴,第二次出使是为了访问西域各国,建立友好关系。两次出使为开通陆路丝绸之路奠定基础。

(1)结合所学知识可知,汉武帝派人出使西域的最初目的是联络大月氏夹击匈奴,选项A符合题意;选项BCD不符合题意,故选A。

(2)结合所学知识可知,首先响应号召,勇敢应募者是张骞,选项B符合题意;卫青、霍去病是北击匈奴的军事将领,AC排除;班超是东汉时期军事家、外交家,D不符合题意,可排除。故选B。

8.D

【详解】

根据所学知识可知,东汉时,宦官蔡伦总结前人经验,改进造纸工艺,用树皮、麻头、破布、旧渔网等植物纤维为原料造纸,纸的质量大大提高,D项正确;华佗发明了麻沸散,张仲景写出《伤寒杂病论》,均与题干“改进造纸工艺”不符,排除AB项;南北朝的祖冲之将圆周率的数值精确到小数点后的第7位,与题干“东汉”不符,排除C项。故选D项。

9.A

【详解】

据所学知识,公元前209年,陈胜、吴广等被征伐到渔阳戌守长城时遇雨误期,按秦律当斩,他们在大泽乡率先发动起义,属于临时突发爆发的,不是经过充分的组织和发动工作,A项错误,符合题意;据所学知识,公元前209年,陈胜、吴广发动的起义根本原因在于秦朝统治的残暴,建立了张楚政权,沉重打击了秦朝的残暴统治,BCD项正确,排除。故选A项。

10.B

【详解】

根据材料“司马迁参酌古今,发凡起例,创为全史”“本纪以序帝王,世家以记侯国,十表以系时事,八书以详制度,列传以志人物“结合所学可知,材料指的是我国第一部纪传体通史《史记》,其作者是 司马迁,开创纪传体先河,影响深远,B项正确;《左传》是战国时人所编 ,是中国古代一部叙事完备的编年体史书,更是先秦散文著作的代表,与题意不符,排除A项;《汉书》是中国第一部纪传体断代史,“二十四史”之一,由汉朝东汉时期史学家儒客大家班固编撰,与题意不符,排除C项;《资治通鉴》是由北宋史学家司马光主编的一部多卷本编年体史书,与题意不符,排除D项。故选B项。

11.C

【详解】

根据材料,结合所学可知,时间轴上的1位于西汉建立初期,当时统治者实行“与民休息”的政策,出现了文景之治;时间轴上的2位于东汉建立初期,当时出现了“光武中兴”,故C符合题意;焚书坑儒出现在秦朝时期;张骞西行出现在西汉汉武帝时期,与题干时间1、2不能对应,故A不符合题意;陈胜起义出现在秦朝末年,独尊儒术出现在西汉汉武帝时期,与题干时间1、2不能对应,故B不符合题意;百家争鸣出现在春秋战国时期,党锢之祸指中国古代东汉桓帝、灵帝时,士大夫、贵族等对宦官乱政的现象不满,与宦官发生党争的事件。与题干时间1、2不能对应,故D不符合题意;故选C。

12.D

【详解】

根据所学,《史记》是我国第一部纪传体通史。文笔简洁,语言生动,刻画人物形象生动,在文学史上也有崇高的地位。记述了从传说中的黄帝到汉武帝时约3000年的史事。而西晋是在汉代之后,因此不可能记录在《史记》中,故D项错误,符合题意;秦朝统一是公元前221 年,A项不符合题意;陈胜、吴广起义是在秦朝末年,B项不符合题意;C项会记录在内,不符合题意。故选D项。

13.B

【详解】

依据所学可知,公元前221年,秦王嬴政统一六国,结束了春秋战国分裂割据状态,建立了第一个统一的多民族的中央集权制国家——秦朝;589年隋文帝灭掉陈朝,统一全国,结束了魏晋南北朝分裂割据状态;1276年元朝的军队攻入南宋都城临安,南宋灭亡,1279年元军攻灭南宋残部,完成了全国的统一,结束了五代十国辽宋夏金的长期分裂割据状态;而宋朝没有完成国家统一,明朝、清朝不是结束长期分裂割据的局面才完成国家统一的。由此分析结束长期分裂割据的局面,顺应了统一多民族国家的历史发展趋势,作出突出贡献的朝代有秦朝、隋朝、元朝,B项符合题意。由此分析ACD三项均不符合题意,排除,故选B。

14.D

【详解】

结合所学知识,张仲景医术精湛,医德高尚,被后世称为“医圣”,是对张仲景医学成就的评价,故D符合题意;秦王嬴政统一六国后,采用“皇帝”称号,确立君主至高无上的地位属于嬴政确立皇帝制度的史实,故A不符合题意;秦长城西起临挑,东到辽东,全长一万余里属于秦长城起止的史实,故B不符合题意;汉武帝采纳董仲舒的建议,推行“罢黜百家,独尊儒术”政策属于汉武帝思想文化政策的史实,故C不符合题意;故选D。

15.A

【详解】

依据所学知识可知,西汉初年,经济衰败落后,国力衰弱,所以汉对匈奴实行“和亲”政策;汉武帝时期,西汉进入鼎盛时期,经济实力强大,国力增强,汉军开始大举反击匈奴,由此可知,汉对匈奴政策的调整反映出汉朝国力己由弱变强,A项符合题意;BCD三项的内容不是汉对匈奴政策的调整的原因,不符合题意;故选A。

16.B

【详解】

根据图片结合所学知识可知,图片反映的分别是统一货币和统一文字,秦朝建立后,秦始皇在经济上统一货币为圆形方孔半两钱,在文化上统一文字为小篆,B符合题意;图片没有涉及政治和思想方面的内容,ACD排除。故选择B。

17.(1)联络大月氏夹击匈奴;司马迁;《史记》是我国第一部纪传体史书。

(2)寻访金人的来历;为丝绸之路的开辟奠定了基础。

(3)汉代丝织品质量高,品种丰富

(4)和平合作;开放包容;互学互鉴;互利共赢。

(5)促进了东西方经济文化的交流

【详解】

(1)材料一“月氏随逃而常怨仇匈奴,无与共击之(匈奴)。汉方欲事灭胡(匈奴),闻此言,因欲通使”,可见,张骞出使西域的目的是联络大月氏夹击匈奴;材料一《史记>》 的作者是司马迁,西汉史学家司马迁编写的《史记》是我国第一部纪传体史书。

(2)材料二“皇帝派张骞出使西域,寻访金人的来历”,可见,张骞出使西域的目的是寻访金人的来历。结合所学可知,张骞出使西域,使汉朝和西域的交往日趋频繁,促进了中西方的经济文化交流,为丝绸之路的开辟奠定了基础。

(3)材料二“汉代纺织技术先进,丝织品质量高,能织出锦、绣、罗、纱等许多品种的丝绸”,可见,汉代丝织品大量远销的主要原因是汉代丝织品质量高,品种丰富。

(4)材料三“古丝绸之路绵亘万里,延续千年,积淀了以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢为核心的丝路精神。”,可见,丝路精神的核心是和平合作;开放包容;互学互鉴;互利共赢。

(5)根据材料“古丝绸之路打开了各国友好交往的新窗口,书写了人类发展进步的新篇章。”,结合所学可知,丝绸之路在古代和现在的共同意义是促进了东西方经济文化的交流。

18.(1)A:长安;E:欧洲(或大秦、或古罗马)。

(2)人物:张骞 目的:联络大月氏夹击匈奴。影响:开辟了丝绸之路,促进了汉与西域各国之间的相互理解与往来

(3)机构:西域都护府;意义:西域正式归属中央政府管辖。

(4)作用:丝绸之路促进东西方经济和文化交流

【详解】

(1)依据图片“丝绸之路路线图”中的A、E,可知表述的丝绸之路的起点、结束点。结合课本所学可知,自从张骞开辟通往西域的道路后,汉朝和西域的使者开始相互往来,东西方的经济文化交流日趋频繁。商人们载着汉朝的丝绸等货物,从长安穿过河西走廊,经西域运往中亚、西亚,再转运到更远的欧洲的大秦等地。又把西域的物产和奇珍异宝运到中原。这条沟通欧亚的陆上交通道路,就是著名的“丝绸之路”。由此可知,A是长安;E是欧洲(或大秦)。

(2)依据课本所学可知,自从张骞开辟通往西域的道路后,汉朝和西域的使者开始相互往来,东西方的经济文化交流日趋频繁。开辟了沟通东西方商路——丝绸之路。由此可知张骞为开通“丝绸之路”作出了重大贡献;汉武帝时期,为联络大月氏夹击匈奴,招募使者出使西域;张骞出使西域,开辟了丝绸之路,促进了汉与西域各国之间的相互理解与往来

(3)依据课本所学可知,张骞出使西域后,西域各国纷纷归附汉朝。公元前60年,西汉政府设立西域都护府,总管西域事务;从此,今新疆地区(西域)正式归属中央政府管辖,成为我国不可分割的一部分。

(4)依据前面的材料二“‘丝绸之路’成为东西方经济文化交流的桥梁。”可知,古代陆上丝绸之路促进东西方经济和文化交流。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、选择题

1.下列人物在历史上以节俭著称的是

A.商纣王 B.夏桀 C.汉文帝 D.周幽王

2.十九世纪七十年代,清朝收复了除伊犁以外的新疆地区。下列选项中最能证明新疆自古以来就是中国领土的一项是

A.张骞通西域 B.“丝绸之路”的开通

C.公元前60年西汉政府设立西域都护 D.西域各国归附汉朝统治

3.秦末农民起义出现多支起义军,最后推翻秦朝统治的是

A.陈胜、吴广领导的农民军 B.汉武帝

C.汉景帝 D.项羽、刘邦领导的军队

4.《汉书 食货志》记载,西汉刚建立时,“民失作业,而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半。”连皇帝的马车也配不齐毛色相同的四匹马,很多达官贵人只能乘牛车,这反映的是汉初推行休养生息政策的( )

A.内容 B.背景 C.结果 D.影响

5.汉文帝和汉景帝注重农业生产、重视“以德化民”、提倡勤俭治国,这一时期政治清明,经济发展,人民生活安定,人们把这一时期的统治局面称为

A.文景之治 B.光武中兴 C.贞观之治 D.康乾盛世

汉武帝在位期间,曾招募人出使西域。就此完成下面各题。

6.汉武帝派人出使西域的最初目的是

A.联络大月氏夹击匈奴 B.建立同西域的友好关系

C.了解西域的风土人情 D.开辟丝绸之路,加强中外联系

7.首先响应号召,勇敢应募者是

A.卫青 B.张骞 C.霍去病 D.班超

8.造纸术是中国对世界文明的伟大贡献之一,改进造纸工艺,降低纸的成本,提高纸的质量的东汉科学家是( )

A.华佗 B.张仲景 C.祖冲之 D.蔡伦

9.下列关于秦末首次农民战争,说法错误的是( )

A.这次起义经过了充分的组织和发动工作

B.战争爆发的根本原因在于秦朝统治的残暴

C.爆发于公元前209年,陈胜、吴广率先发动

D.建立了张楚政权,沉重打击了秦朝的残暴统治

10.赵翼在《廿二史札记》中说:“司马迁参酌古今,发凡起例,创为全史。本纪以序帝王,世家以记侯国,十表以系时事,八书以详制度,列传以专人物。然后一代君臣政事贤否得失,总汇于一篇之中。自此例一定,历代作史者,遂不能出其范围,信史家之极则也。”材料介绍的是( )

A.《左传》 B.《史记》 C.《汉书》 D.《资治通鉴》

11.某同学整理了关于秦汉时期历史时期演变的时间轴,时间轴上1和2两处空格中应填入的内容是

A.焚书坑儒,张骞西行 B.陈胜起义,独尊儒术

C.与民休息,光武中兴 D.百家争鸣,党锢之祸

12.下列史实,通过下图所示著作不能了解的是( )

A.秦始皇统一货币、文字 B.陈胜、吴广起义

C.汉武帝在长安举办太学 D.西晋八王之乱

13.经典诵读蕴含丰富的历史资料与信息。《三字经》“嬴秦氏……始兼并……迨至隋,一土宇……元灭金,绝世宋……太祖兴,国大明”中包含为结束长期分裂割据的局面,顺应了统一多民族国家的历史发展趋势,作出突出贡献的朝代有( )

A.秦朝、隋朝、宋朝、明朝 B.秦朝、隋朝、元朝

C.金朝、元朝、明朝、清朝 D.秦朝、宋朝、明朝、清朝

14.历史叙述有史实陈述、历史评价等方式。其中,历史评价是指对历史现象或历史事件进行态度与价值的评判表述。下列选项属于历史评价的是

A.公元前221年,秦国完成统一大业,建立秦朝

B.秦长城西起临挑,东到辽东,全长一万余里

C.汉武帝采纳董仲舒的建议,推行“罢黜百家,独尊儒术”政策

D.张仲景医术精湛,医德高尚,被后世称为“医圣”

15.西汉初年,汉对匈奴实行“和亲”政策;汉武帝时期,汉军开始大举反击匈奴。汉对匈奴政策的调整反映出( )

A.汉朝国力己由弱变强 B.汉朝统治者已转变思路

C.匈奴势力已走向衰落 D.张骞已成功打通西域道

16.下图示意图中的内容是属于秦朝巩固国家统一措施中的( )

A.政治、经济方面 B.经济、文化方面

C.文化、思想方面 D.政治、思想方面

二、综合题

17.请阅读材料,回答问题。

材料一 是时天予问匈奴降者(投降的人),皆言匈奴破月氏王,以其(月氏王)头为饮器,月氏随逃而常怨仇匈奴,无与共击之(匈奴)。汉方欲事灭胡(匈奴),闻此言,因欲通使(月氏)。道必更(经过匈奴中,乃募能使者。骞以郎应募,使月氏。

——《史记·大宛列传》

材料二 开凿于初唐的莫高窟第323窟绘有张骞出使西域图。该图讲述的故事是汉朝军队击败匈奴,获得两尊金人,却不知道这是什么神,皇帝派张骞出使西域,寻访金人的来历。

——沙武田《角色转换与历史记忆——莫高窟第323窟张蓦出使西域图的艺术史意义》

材料三 汉代纺织技术先进,丝织品质量高,能织出锦、绣、罗、纱等许多品种的丝绸。张骞出使西域以后,大量丝帛锦绣沿着通道远销各地,西域各国的珍奇异物也陆续输入中国。这条沟通中西交通的要道,就是著名的“丝绸之路”。

——摘自人民教育出版社《中国古代史》等

材料四 2000多年前,我们的先辈筚路蓝缕,穿越草原沙漠,开辟出联通亚欧非的陆上丝绸之路;我们的先辈扬帆远航,穿越惊涛骇浪,闯荡出连接东西方的海上丝绸之路。古丝绸之路打开了各国友好交往的新窗口,书写了人类发展进步的新篇章。

古丝绸之路绵亘万里,延续千年,积淀了以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢为核心的丝路精神。这是人类文明的宝贵遗产。

——习近平在“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上的演讲《携手推进“一带一路》

(1)据材料一回答“骞以郎应募,使月氏”的目的是什么?材料一《史记》的作者是谁?该书的历史地位如何?

(2)材料二中张骞出使西域的目的是什么?结合所学知识谈谈张骞出使西域有怎样的历史意义?

(3)根据材料二指出,汉代丝织品大量远销的主要原因是什么?

(4)根据材料三指出,丝路精神的核心是什么?

(5)说出丝绸之路在古代和现在有何共同意义?

18.习近平主席提出共同建设横跨欧亚的“丝绸之路经济带”的构想,古代的丝绸之路是商贸之路,而今天的丝绸之路则把经贸合作放在重要位置。中国将与沿线国家对接发展战略……实现中国与沿线国家的共同发展。引起了相关国家的强烈反响。阅读下列材料,回答问题。

材料一:

(1)结合所学知识,请将图中丝绸之路路线中的A、 E两处填写完整。

材料二:沿着这条道路,中国的丝织品以及冶铁、凿井、造纸等技术相继西传,西方的皮毛、汗血马、瓜果以及佛教、魔术、音乐、舞蹈、雕塑等也纷纷东来。“丝绸之路”成为东西方经济文化交流的桥梁。

——摘自北师大版《中国历史》七年级上册

(2)材料二中哪一历史人物为“丝绸之路”开通做出了重大贡献?他最初出使西域的目的是什么?最后却产生了什么重大影响?

(3)西汉设置了什么机构管理西域?有何历史意义?

(4)根据以上材料指出:古代陆上丝绸之路在中外交往中的作用是什么?

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

【详解】

西汉汉文帝、汉景帝时期继续推行休养生息的政策,重视“以德化民”,废除一些严刑苛法,并提倡节俭,以身作则,从而开创了文景之治的局面,C项正确;商纣王、夏桀、周幽王都是历史上有名的暴君或昏君,排除ABD项。故选C项。

2.C

【详解】

结合所学知识可知,公元前60年,西汉政府设立西域都护,总管西域事务,标志着今新疆地区开始隶属中央政府的管辖,成为我国不可分割的一部分。选项C符合题意;张骞通西域对丝绸之路的开拓有重大的贡献,A排除;“丝绸之路”的开通,促进东西方经济文化的交流,B排除;“西域各国归附汉朝统治”,不符合史实,D排除。故选C。

3.D

【详解】

元前207年在巨鹿之战中,项羽以少胜多,大败秦军主力,为灭亡秦朝奠定了基础。随后,刘邦率兵进逼咸阳,秦朝灭亡,D符合题意;陈胜、吴广领导的农民军沉重打击了秦朝的统治,但没有推翻,A排除;BC项是西汉建立后的皇帝,排除。故选择D。

4.B

【详解】

根据“民失作业,而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半”可知是由于社会经济凋敝,人民生活贫困,所以汉初推行了休养生息政策,这是交代了该政策实行的背景,故选B;材料反映的是汉初休养生息政策的背景,ACD与这一主旨不符,排除。

5.A

【详解】

结合所学知识可知,文景时期,政治清明,经济发展,国力强盛,人民生活安定,史称“文景之治”。选项A符合题意;光武中兴 与东汉光武帝相关,B排除;贞观之治与唐太宗相关,C排除;康乾盛世与清朝康熙雍正乾隆相关,D排除。故选A。

6.A

7.B

【详解】

结合所学知识可知,公元前138年 和公元前119年,汉武帝派 张骞 两次出使西域,第一次出使的目的是联络大月氏,夹击匈奴,第二次出使是为了访问西域各国,建立友好关系。两次出使为开通陆路丝绸之路奠定基础。

(1)结合所学知识可知,汉武帝派人出使西域的最初目的是联络大月氏夹击匈奴,选项A符合题意;选项BCD不符合题意,故选A。

(2)结合所学知识可知,首先响应号召,勇敢应募者是张骞,选项B符合题意;卫青、霍去病是北击匈奴的军事将领,AC排除;班超是东汉时期军事家、外交家,D不符合题意,可排除。故选B。

8.D

【详解】

根据所学知识可知,东汉时,宦官蔡伦总结前人经验,改进造纸工艺,用树皮、麻头、破布、旧渔网等植物纤维为原料造纸,纸的质量大大提高,D项正确;华佗发明了麻沸散,张仲景写出《伤寒杂病论》,均与题干“改进造纸工艺”不符,排除AB项;南北朝的祖冲之将圆周率的数值精确到小数点后的第7位,与题干“东汉”不符,排除C项。故选D项。

9.A

【详解】

据所学知识,公元前209年,陈胜、吴广等被征伐到渔阳戌守长城时遇雨误期,按秦律当斩,他们在大泽乡率先发动起义,属于临时突发爆发的,不是经过充分的组织和发动工作,A项错误,符合题意;据所学知识,公元前209年,陈胜、吴广发动的起义根本原因在于秦朝统治的残暴,建立了张楚政权,沉重打击了秦朝的残暴统治,BCD项正确,排除。故选A项。

10.B

【详解】

根据材料“司马迁参酌古今,发凡起例,创为全史”“本纪以序帝王,世家以记侯国,十表以系时事,八书以详制度,列传以志人物“结合所学可知,材料指的是我国第一部纪传体通史《史记》,其作者是 司马迁,开创纪传体先河,影响深远,B项正确;《左传》是战国时人所编 ,是中国古代一部叙事完备的编年体史书,更是先秦散文著作的代表,与题意不符,排除A项;《汉书》是中国第一部纪传体断代史,“二十四史”之一,由汉朝东汉时期史学家儒客大家班固编撰,与题意不符,排除C项;《资治通鉴》是由北宋史学家司马光主编的一部多卷本编年体史书,与题意不符,排除D项。故选B项。

11.C

【详解】

根据材料,结合所学可知,时间轴上的1位于西汉建立初期,当时统治者实行“与民休息”的政策,出现了文景之治;时间轴上的2位于东汉建立初期,当时出现了“光武中兴”,故C符合题意;焚书坑儒出现在秦朝时期;张骞西行出现在西汉汉武帝时期,与题干时间1、2不能对应,故A不符合题意;陈胜起义出现在秦朝末年,独尊儒术出现在西汉汉武帝时期,与题干时间1、2不能对应,故B不符合题意;百家争鸣出现在春秋战国时期,党锢之祸指中国古代东汉桓帝、灵帝时,士大夫、贵族等对宦官乱政的现象不满,与宦官发生党争的事件。与题干时间1、2不能对应,故D不符合题意;故选C。

12.D

【详解】

根据所学,《史记》是我国第一部纪传体通史。文笔简洁,语言生动,刻画人物形象生动,在文学史上也有崇高的地位。记述了从传说中的黄帝到汉武帝时约3000年的史事。而西晋是在汉代之后,因此不可能记录在《史记》中,故D项错误,符合题意;秦朝统一是公元前221 年,A项不符合题意;陈胜、吴广起义是在秦朝末年,B项不符合题意;C项会记录在内,不符合题意。故选D项。

13.B

【详解】

依据所学可知,公元前221年,秦王嬴政统一六国,结束了春秋战国分裂割据状态,建立了第一个统一的多民族的中央集权制国家——秦朝;589年隋文帝灭掉陈朝,统一全国,结束了魏晋南北朝分裂割据状态;1276年元朝的军队攻入南宋都城临安,南宋灭亡,1279年元军攻灭南宋残部,完成了全国的统一,结束了五代十国辽宋夏金的长期分裂割据状态;而宋朝没有完成国家统一,明朝、清朝不是结束长期分裂割据的局面才完成国家统一的。由此分析结束长期分裂割据的局面,顺应了统一多民族国家的历史发展趋势,作出突出贡献的朝代有秦朝、隋朝、元朝,B项符合题意。由此分析ACD三项均不符合题意,排除,故选B。

14.D

【详解】

结合所学知识,张仲景医术精湛,医德高尚,被后世称为“医圣”,是对张仲景医学成就的评价,故D符合题意;秦王嬴政统一六国后,采用“皇帝”称号,确立君主至高无上的地位属于嬴政确立皇帝制度的史实,故A不符合题意;秦长城西起临挑,东到辽东,全长一万余里属于秦长城起止的史实,故B不符合题意;汉武帝采纳董仲舒的建议,推行“罢黜百家,独尊儒术”政策属于汉武帝思想文化政策的史实,故C不符合题意;故选D。

15.A

【详解】

依据所学知识可知,西汉初年,经济衰败落后,国力衰弱,所以汉对匈奴实行“和亲”政策;汉武帝时期,西汉进入鼎盛时期,经济实力强大,国力增强,汉军开始大举反击匈奴,由此可知,汉对匈奴政策的调整反映出汉朝国力己由弱变强,A项符合题意;BCD三项的内容不是汉对匈奴政策的调整的原因,不符合题意;故选A。

16.B

【详解】

根据图片结合所学知识可知,图片反映的分别是统一货币和统一文字,秦朝建立后,秦始皇在经济上统一货币为圆形方孔半两钱,在文化上统一文字为小篆,B符合题意;图片没有涉及政治和思想方面的内容,ACD排除。故选择B。

17.(1)联络大月氏夹击匈奴;司马迁;《史记》是我国第一部纪传体史书。

(2)寻访金人的来历;为丝绸之路的开辟奠定了基础。

(3)汉代丝织品质量高,品种丰富

(4)和平合作;开放包容;互学互鉴;互利共赢。

(5)促进了东西方经济文化的交流

【详解】

(1)材料一“月氏随逃而常怨仇匈奴,无与共击之(匈奴)。汉方欲事灭胡(匈奴),闻此言,因欲通使”,可见,张骞出使西域的目的是联络大月氏夹击匈奴;材料一《史记>》 的作者是司马迁,西汉史学家司马迁编写的《史记》是我国第一部纪传体史书。

(2)材料二“皇帝派张骞出使西域,寻访金人的来历”,可见,张骞出使西域的目的是寻访金人的来历。结合所学可知,张骞出使西域,使汉朝和西域的交往日趋频繁,促进了中西方的经济文化交流,为丝绸之路的开辟奠定了基础。

(3)材料二“汉代纺织技术先进,丝织品质量高,能织出锦、绣、罗、纱等许多品种的丝绸”,可见,汉代丝织品大量远销的主要原因是汉代丝织品质量高,品种丰富。

(4)材料三“古丝绸之路绵亘万里,延续千年,积淀了以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢为核心的丝路精神。”,可见,丝路精神的核心是和平合作;开放包容;互学互鉴;互利共赢。

(5)根据材料“古丝绸之路打开了各国友好交往的新窗口,书写了人类发展进步的新篇章。”,结合所学可知,丝绸之路在古代和现在的共同意义是促进了东西方经济文化的交流。

18.(1)A:长安;E:欧洲(或大秦、或古罗马)。

(2)人物:张骞 目的:联络大月氏夹击匈奴。影响:开辟了丝绸之路,促进了汉与西域各国之间的相互理解与往来

(3)机构:西域都护府;意义:西域正式归属中央政府管辖。

(4)作用:丝绸之路促进东西方经济和文化交流

【详解】

(1)依据图片“丝绸之路路线图”中的A、E,可知表述的丝绸之路的起点、结束点。结合课本所学可知,自从张骞开辟通往西域的道路后,汉朝和西域的使者开始相互往来,东西方的经济文化交流日趋频繁。商人们载着汉朝的丝绸等货物,从长安穿过河西走廊,经西域运往中亚、西亚,再转运到更远的欧洲的大秦等地。又把西域的物产和奇珍异宝运到中原。这条沟通欧亚的陆上交通道路,就是著名的“丝绸之路”。由此可知,A是长安;E是欧洲(或大秦)。

(2)依据课本所学可知,自从张骞开辟通往西域的道路后,汉朝和西域的使者开始相互往来,东西方的经济文化交流日趋频繁。开辟了沟通东西方商路——丝绸之路。由此可知张骞为开通“丝绸之路”作出了重大贡献;汉武帝时期,为联络大月氏夹击匈奴,招募使者出使西域;张骞出使西域,开辟了丝绸之路,促进了汉与西域各国之间的相互理解与往来

(3)依据课本所学可知,张骞出使西域后,西域各国纷纷归附汉朝。公元前60年,西汉政府设立西域都护府,总管西域事务;从此,今新疆地区(西域)正式归属中央政府管辖,成为我国不可分割的一部分。

(4)依据前面的材料二“‘丝绸之路’成为东西方经济文化交流的桥梁。”可知,古代陆上丝绸之路促进东西方经济和文化交流。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史