2021-2022学年广东省肇庆市封开县高一下学期统编版(2019)历史必修中外历史纲要下期中测试卷(解析版)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年广东省肇庆市封开县高一下学期统编版(2019)历史必修中外历史纲要下期中测试卷(解析版) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 440.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-19 08:22:31 | ||

图片预览

文档简介

人教部编版高一下册历史期中测试卷(一)

一、选择题

1.黑格尔说:“平凡的土地、平凡的平原流域把人类束缚在土壤上,把他卷入无穷的依赖性里边,但是大海却挟着人类超越了那些思想和行动的有限的圈子。”这句话意在说明( )

A.地理差异使文明具有多元性 B.海洋对人类文明影响更大

C.社会历史环境影响文明发展 D.沿海比内陆居住环境优越

2.亚历山大帝国昙花一现,但亚历山大的东征开启了东西方文化大规模交融的新时代,希腊文化传播到东方,东方文化也渗入希腊文化。这说明( )

A.和平往来促进了文明的交融

B.暴力冲突一定程度上促进文明的传播

C.地区冲突导致了文明的衰落

D.人类文明发展的动力来自战争

3.“国家并不是一个统一而完整的政治单位,国王的权力只限于自己的领地,广大民众只效忠于其直接依附的封建领主。”材料所体现的中世纪欧洲政治格局的特点是( )

A.封建领主彼此割据

B.森严的等级制度

C.君主集权专制

D.城市与领主分享权力

4.“在美洲被开发、被殖民化以后的几个世纪中,非洲仍是一块黑暗的大陆。直到1865年,非洲还只是沿海地区和内陆几个不重要的地区为人们所知晓。甚至到1900年时,大约还有四分之一大陆未被开发。”非洲被开发较晚的原因是( )

A.非洲人民的反抗 B.非洲大陆被发现的较晚

C.非洲自身发展落后 D.非洲特殊自然地理环境的影响

5.15世纪早期,“1千克胡椒在印度产地的价格是1—2克白银,在亚历山大港的价格达10—14克,在威尼斯达14—18克,在欧洲各消费国则达20—30克。”这反映了( )

A.东西方之间的陆路通商要道被阻断 B.商业危机是新航路开辟的重要因素

C.欧洲人在日常生活中需要大量香料 D.胡椒减产导致欧洲商品价格的暴涨

6.16世纪中期,英国谷物价格上涨了8倍。1495年,一个工人以15周的劳动就能挣得全家一年的口粮,1564年则要花40周的劳动,而到1593年,一个农业工人甚至成年累月地劳动也不能保证全家一年的口粮。造成这一现象的主要原因是( )

A.生产萎缩使农产品供应出现不足

B.圈地运动挫伤农民生产积极性

C.土地贵族对农业工人残酷的压榨

D.殖民掠夺加剧了货币的贬值

7.1348年,黑死病传遍欧洲,给整个欧洲毁灭性打击。佛罗伦萨如地狱一般,无计可施的市民只能举行盛大游行,向上帝忏悔,结果更多的人感染了瘟疫,无路可走的人们开始酗酒玩乐、日夜狂欢,用纵情享乐忘记身边的痛苦。这一变化( )

A.使罗马教会对欧洲的控制动摇 B.促使人文主义思想的加速到来

C.体现了人民救助瘟疫能力有限 D.导致了欧洲商路中心向西转移

8.1520年,马丁·路德在《致德意志民族基督徒贵族书》的小册子中使用了“罗马党徒”一词。这个词在德意志人与罗马人之间划出一条界线,一边是虔诚的基督徒,一边是恶魔的罗马党徒。据此可知,德意志宗教改革( )

A.宣扬了宗教宽容的理念 B.实现了德意志思想上的统一

C.动摇了民众的宗教信仰 D.有利于德意志民族意识觉醒

9.有学者认为要理解光荣革命,必须了解1640年以来英国政治变革中复辟与反复辟、革命与反革命等一系列重大政治变量的复杂关系,考量这些政治历史中的激进主义和保守主义的二元对峙冲突。该学者认为英国最终实现和解的关键因素是( )

A.通过妥协原则重塑了宪制结构 B.邀请荷兰势力驱逐了专制君主

C.基于法律条文限制了国王权力 D.实行选举改革避免了暴力冲突

10.19世纪60年代,英国议员威尔克斯在报纸上发表文章,抨击国王在议会的演说,国王下令将其逮捕,法庭以议员有豁免权为由将其释放。国王又操纵议会剥夺了威尔克斯议员身份,指示政府下达逮捕令。这表明当时( )

A.舆论监督的作用有限 B.王权凌驾于议会之上

C.君主立宪制有待完善 D.议员议政权无法保证

11.1781年,美国大陆会议主席约翰·杰伊发表致各州公开信,介绍当时的财政状况,呼吁各州为了共同的福利,向国库交纳应缴的派款,但其呼吁收效甚微。这种状况出现主要是由于( )

A.战争对美国经济造成极大破坏 B.大陆会议没有强制性的征收权力

C.美国各州之间存在着复杂矛盾 D.联邦制原则推行引发各州不满

12.1874年,明治政府将官办“邮政蒸汽船会社”无偿赠与私人企业三菱公司,并连续15年向其提供特殊补贴,补偿其因同外国公司竞争所带来的损失。三菱公司日渐壮大,先后击败美、英公司,独占日本至上海的航线。这说明日本( )

A.大力扶植私人企业增强竞争力 B.通过指令性计划推动经济发展

C.工业化水平迅速超过欧美等国 D.向西方学习建立现代企业制度

13.从17世纪90年代起,英国政府采取措施严格阻止印度印花布的输入,从而保护本国的纺织业。同时不断提高关税水平,打击潜在竞争对手法国。这( )

A.反映了英国对殖民地的经济压迫

B.客观上有利于英国资本原始积累

C.表明英国棉纺织业技术水平低下

D.揭示了资本主义国家间矛盾重重

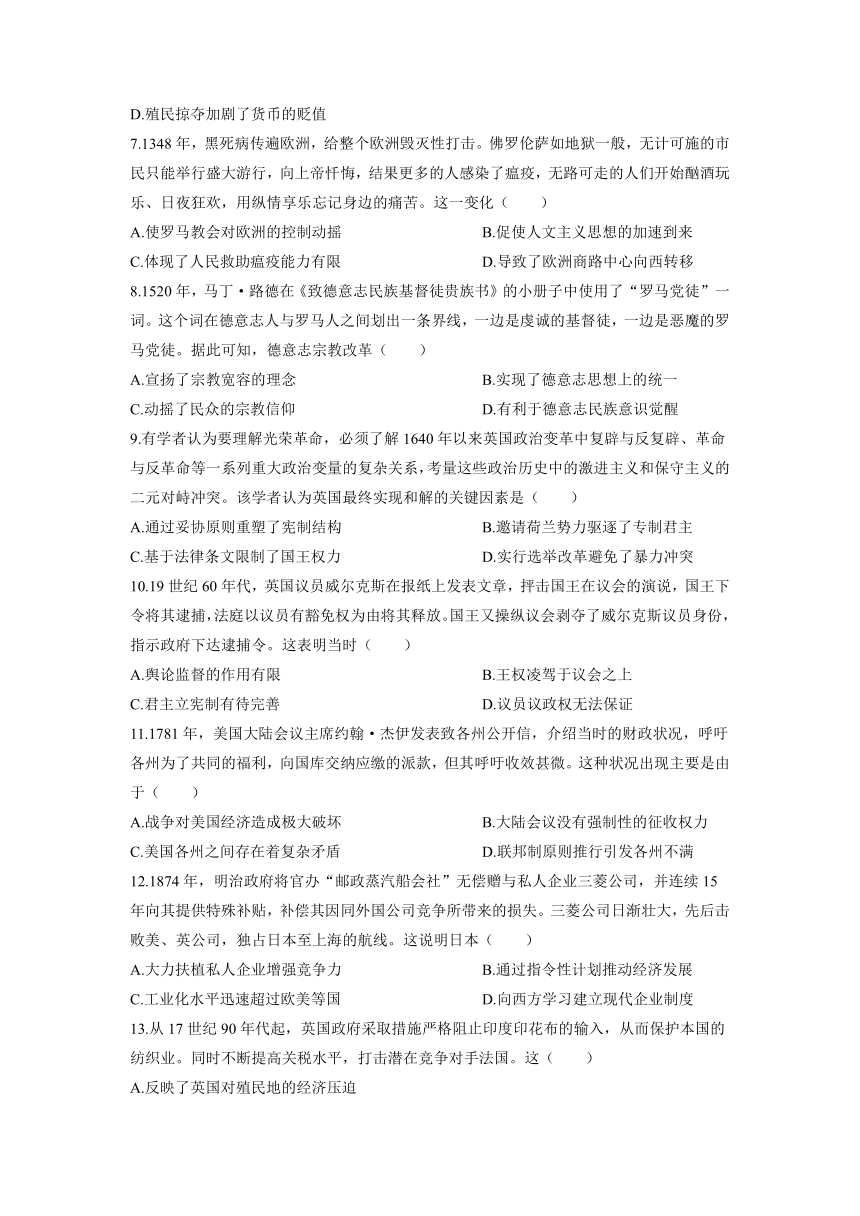

14.下表是1750—1880年世界制造业产量的相对份额(%)(部分)。表格数据的变化可说明( )

国家 1750年 1800年 1830年 1860年 1880年

中国 32.8 33.3 29.8 19.7 12.5

印度 24.5 19.7 17.6 8.6 2.8

英国 1.9 4.3 9.5 19.9 22.9

美国 0.1 0.8 2.4 7.2 14.7

A.垄断推动英美制造业领先世界

B.中印两国已成为英美的原料产地

C.资本主义世界市场的最终形成

D.工业革命改变了世界制造业格局

15.1848年发表的《共产党宣言》指出:“资产阶级赖以形成的生产资料和交换手段,是在封建社会里造成的。现在我们又在进行着类似的运动”。这揭示出( )

A.资本主义最终必将战胜封建主义 B.无产阶级深受阶级剥削压迫

C.旧制度中孕育着摧毁自我的因素 D.社会主义革命的时机已成熟

二、非选择题

16.阅读材料,完成下列要求。

材料一 早在罗马共和国末期(公元前1世纪)汉朝与罗马帝国就有了经济上得往来。公元2世纪以后,罗马对中国汉朝丝绸的需要量越来越大,丝绸成了罗马市场上的畅销商品。史学家马塞利阿努斯说:“以前丝绸只适用于贵族,而今已普及于社会各阶层,甚至于社会的最下层。”

——郭小红《古罗马向东方的探索与丝绸之路》

材料二 (大秦)其人质直,市无二价。谷食常贱,国用富饶。其王常欲通使于汉,而安息欲以缯彩与之交市,故遮阂不得自达。至桓帝延熹九年(166年),大秦王安敦遣使自日南(汉朝郡名)微外(塞外)献象牙、犀角、玳瑁,始乃一通焉。

——《后汉书西域传》

材料三 1944年法国学者马勒莱发掘越南南部古海港奥克.艾奥遗址,认为其为东西海上交通的中继站。发掘出的中国物产包括西汉的规矩镜、东汉三国时期的八凤镜等,罗马特产包括152年和161~180年发行的罗马金币,这些金币以及罗马或仿罗马式金银装饰品、雕像中安敦时代的风格,表明二世纪中后期是罗马帝国与东方交往的高潮时期。

(1)汉朝与罗马帝国是当时世界上的两大强国,两国官方都有建立直接交往的愿望,根据材料一、二和所学知识分析这一愿望长期未能实现的原因,指出公元2世纪两者的交流出现的变化。

(2)根据材料并结合所学知识,概括罗马帝国与汉朝的交流产生的影响。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 10世纪以后,罗马帝国解体以来的混乱局面有所改善,随着社会和生产秩序的逐渐稳定,人口快速增长,为了满足粮食需求,开垦荒地和林地成为一个重要选项。随着土地面积的扩大,生产力的进步,农产品逐渐有了更多剩余,推动了手工业、商业的发展,西欧城市大量兴起。

12世纪时,更多的行业集中到城市,这刺激了西欧商业和贸易的繁荣。工商业的发展造就了一个新的市民阶级,这使得争取人身自由开始成为城市斗争的主要内容。许多已形成的城市通过举行起义、成立公社、谈判妥协,争取城市自治。

材料二 中世纪西欧城市特许状:

1.市民在整个英格兰和诺曼底的土地,上都享有安全和平。

2.每一个市民必须有一块宽50英尺长100英尺的土地,土地可自由出卖。

3.免除市民的若干封建税和封建劳役,如封建人头税。

4.商人行会在自治城市中拥有商业垄断权。

5.市民享有充分的权力任命他们的市长,遇有讼案即审理;此外无论何人均不得对市民行使司法权力。

(1)根据材料及所学知识,分析10~11世纪西欧城市兴起的原因,并指出西欧城市自治运动的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,并说明城市自治的意义。

18.阅读材料,完成下列要求。

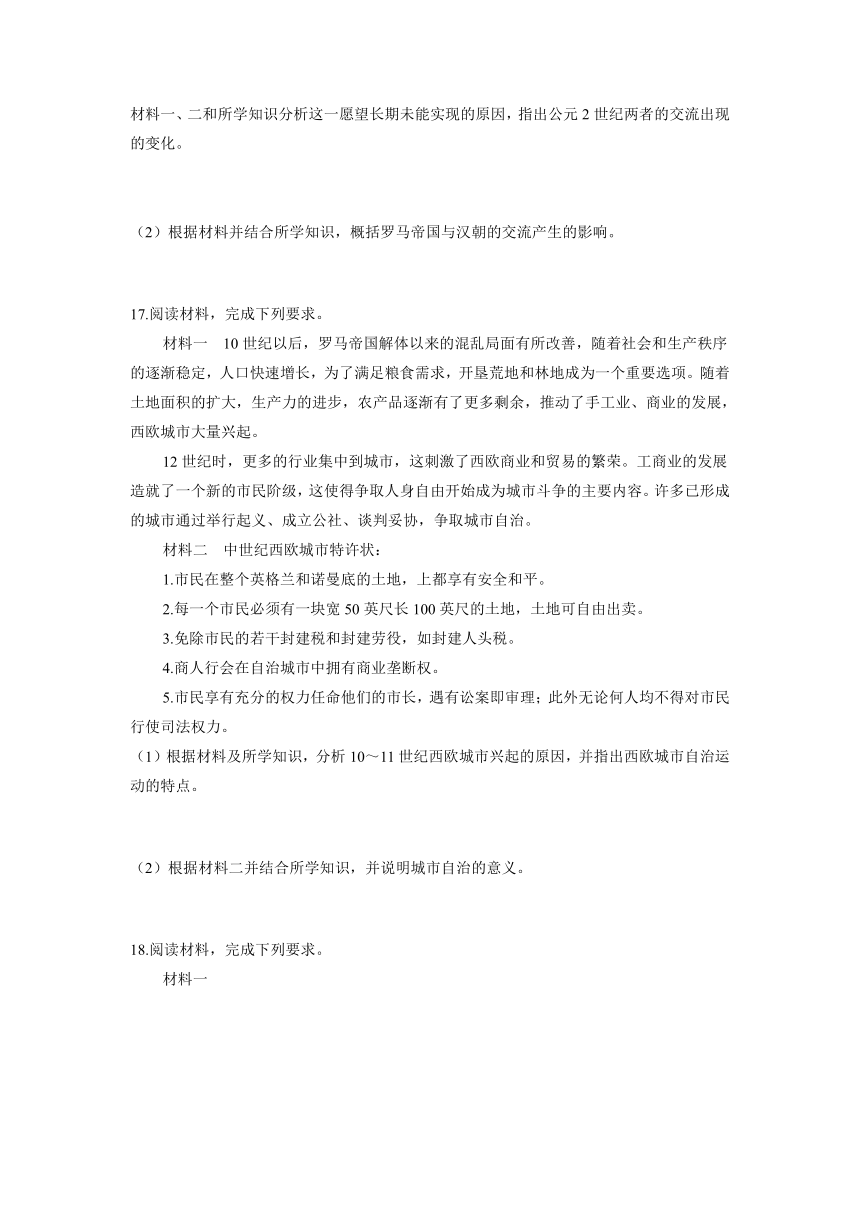

材料一

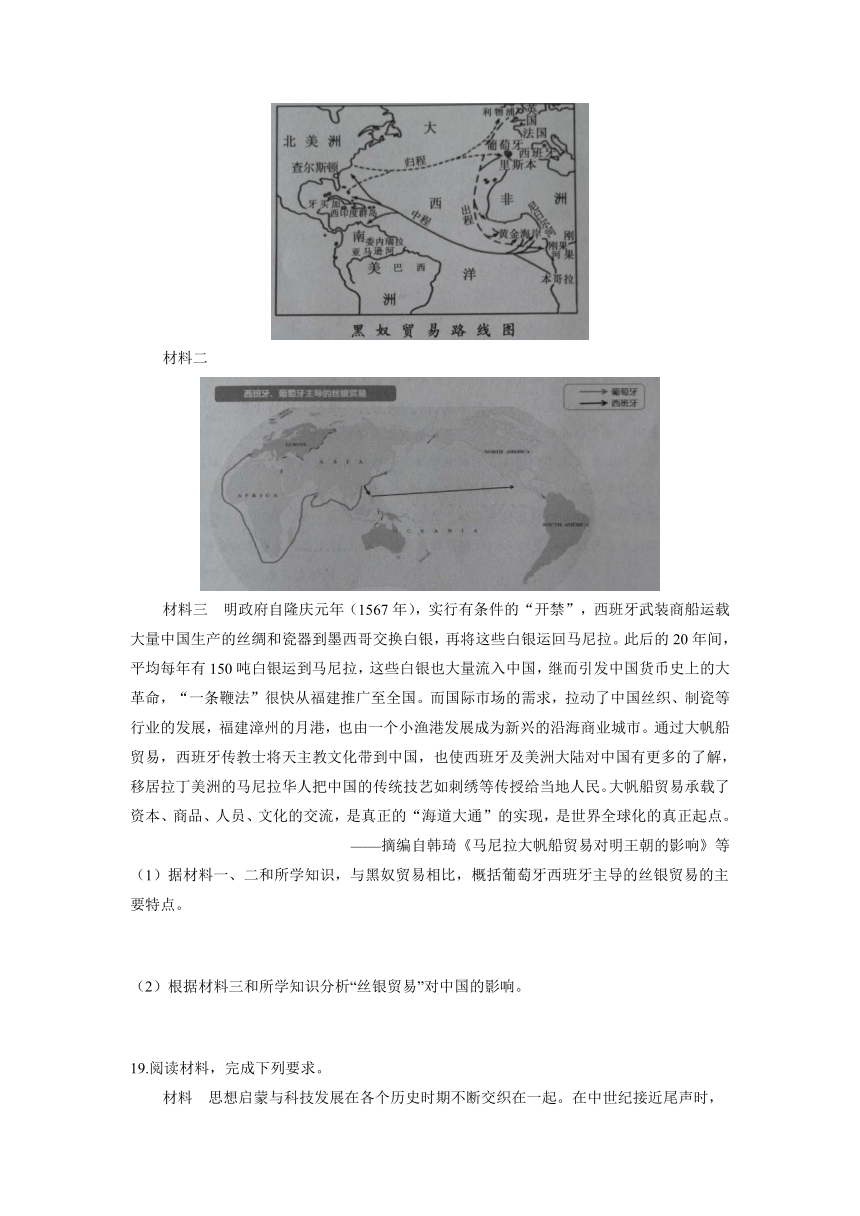

材料二

材料三 明政府自隆庆元年(1567年),实行有条件的“开禁”,西班牙武装商船运载大量中国生产的丝绸和瓷器到墨西哥交换白银,再将这些白银运回马尼拉。此后的20年间,平均每年有150吨白银运到马尼拉,这些白银也大量流入中国,继而引发中国货币史上的大革命,“一条鞭法”很快从福建推广至全国。而国际市场的需求,拉动了中国丝织、制瓷等行业的发展,福建漳州的月港,也由一个小渔港发展成为新兴的沿海商业城市。通过大帆船贸易,西班牙传教士将天主教文化带到中国,也使西班牙及美洲大陆对中国有更多的了解,移居拉丁美洲的马尼拉华人把中国的传统技艺如刺绣等传授给当地人民。大帆船贸易承载了资本、商品、人员、文化的交流,是真正的“海道大通”的实现,是世界全球化的真正起点。

——摘编自韩琦《马尼拉大帆船贸易对明王朝的影响》等

(1)据材料一、二和所学知识,与黑奴贸易相比,概括葡萄牙西班牙主导的丝银贸易的主要特点。

(2)根据材料三和所学知识分析“丝银贸易”对中国的影响。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料 思想启蒙与科技发展在各个历史时期不断交织在一起。在中世纪接近尾声时,思想启蒙的火种开始点燃整个文明的世界,这一进程在地中海出现,继之以西欧英法德等国,更扩展至大西洋彼岸的美洲。人文精神被人类转化成知识,知识发展又不断催生、形成科学体系,这种关联发展使得启蒙成为了科技的先导。

然而,人们曾经长期认为自己无法抗拒神和大自然的威力,应当顺从地存活。欧洲人在1500年前后用航海技术和地理知识拓展了认知边界,此后一直试图以科学技术带来的理性认知对抗迷信与蒙昧。在整个近现代,天文学、物理学、工程学、生物学等领域都在阶段性地更新人们对世界和自我的认知,科技不断为思想启蒙开道。

——摘编自霍克海默《启蒙的辩证法》

根据上述材料,围绕其中的一种或两种观点,并结合世界近代史知识加以阐述。(要求:观点明确,逻辑清晰,史论结合)

20.阅读材料,完成下列要求。

材料 工业文明是人类签署的一份浮士德契约,机器如同一个潘多拉魔盒,将人们带到一个美妙的新世界。机器时代的人类已经彻底征服了自然,甚至这个“宇宙的孤儿”已经进入太空时代,但机器与技术也将人类带入了一个尴尬的十字路口,中国学者李泽厚因此提出“第二次文艺复兴”:“第一次文艺复兴使人从神的统治下解放出来,今日的文艺复兴是人需要从机器(科学机器和社会机器)的统治下解放出来。这解放不是通过社会革命,而是通过寻找人性。”

——摘自杜君立《现代的历程》

结合材料与所学世界近现代史的相关知识,围绕“人与机器”,自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据)

期中测试

一、

1.【答案】A

【解析】根据材料内容可知“平凡的土地”“平凡的河流”是讲述了大河文明,把人束缚在土地上,具有保守性;“大海却挟着人类超越了那些思想和行动的有限的圈子”则是海洋文明,开阔人们的视野,具有开放性。总体的意思是地理差异使文明具有多元性,故选A;BD说法绝对化,排除;材料强调地理差异,没有涉及社会历史环境,C错误。

2.【答案】B

【解析】联系所学知识可知亚历山大大帝的东征属于古代东西方文明交往的一种方式——战争征服,它一方面充满暴力屠杀,同时希腊文化传播到东方,东方文化也渗入希腊文化,一定程度上促进了东西方文明的碰撞与交融,答案为B;亚历山大东征是战争征服,不是和平往来,A错误;亚历山大对外征服不是地区冲突,C错误;人类文明发展的动力是科技,D错误。

3.【答案】A

【解析】结合所学可知,封建领主制下,国王的权力只限于自己的领地,广大民众只效忠于其直接依附的封建领主,造成封建领主彼此割据,故A正确;材料反映国王间接控制地方,无法体现等级森严,排除B;材料反映国王间接控制地方,不利于君主集权专制,排除C;材料无法体现城市分享权力,排除D。

4.【答案】D

【解析】材料“直到1865年,非洲还只是沿海地区和内陆几个不重要的地区为人们所知晓”体现的是非洲被开发较晚的主要原因是因为特殊的自然地理环境导致的,D正确;ABC与材料无关,未涉及,排除。故选D。

5.【答案】B

【解析】据材料可知,商品在亚历山大港、威尼斯和欧洲各消费国的价格远高于原产地。结合所学可知,奥斯曼士耳其控制东西方商路后,东方的物品要到达西欧,沿途就会面临极高的税收,最后商品卖出的价格也很高,即西欧出现了商业危机,西欧人需要找到另外一条通往东方的路径,促进了新航路的开辟。故选B;A项只是商业危机出现的原因,包含于B中,A错误;材料只提到欧洲的胡椒价格远高于原产地,并没有体现出欧洲人在日常生活中需要大量香料。故C项错误;D在材料中没有反映,并且说法有问题,如果是减产那么在原产地价格也应该高,D错误。

6.【答案】D

【解析】材料中农业工人的困境,是因为谷物价格上涨幅度过大,联系所学知识可知,这一时期欧洲物价飞涨的主要原因是大量美洲金银涌入欧洲,引发了价格革命,故选D项;16世纪中期,随着资本主义生产方式的产生,英国农业不断发展,故排除A项;根据材料中的“一个农业工人甚至成年累月地劳动”信息可排除B项;C项表述与谷物价格上涨无关,故排除C项。

7.【答案】B

【解析】纵情、享乐、狂欢体现了人们冲破教会禁欲观念,把握关注短暂的现实生活,这体现了人文主义精神的兴起,故B正确;罗马教会对欧洲的控制动摇,在文艺复兴、尤其宗教改革后。排除A;“人民救助瘟疫能力有限”不符合材料中变化的主旨,排除C;欧洲商路中心向西转移是新航路的结果,排除D。故选B。

8.【答案】D

【解析】根据“在德意志人与罗马人之间划出一条界线”可知,材料体现了德意志宗教改革要求摆脱罗马天主教会的束缚,建立民族教会的思想,这有利于德意志民族意识觉醒,故选D;A与材料信息无关,排除;B表述太绝对,错误;德意志宗教改革不反对宗教信仰,排除C。

9.【答案】A

【解析】材料“考量这些政治历史中的激进主义和保守主义的二元对峙冲突”强调的是光荣革命的妥协性特点,A正确;BCD与材料无关,未涉及,排除。故选A。

10.【答案】C

【解析】据材料“国王操纵议会剥夺威尔克斯的议员身份,并指示政府下达逮捕令”可知,这时期国王有一定的权力,体现出君主立宪制的不完善,故C选项正确;题干与舆论监督作用无关,故A选项错误;君主权力在《权利法案》颁布后逐渐减弱,故B选项错误;题干并未强调议员议政权受影响,故D选项错误。

11.【答案】B

【解析】1781年是美国宪法颁布之前,当时是邦联制政体,中央政府权力弱小,大陆会议没有强制性的征收权力,财政得不到保障,所以出现材料中的现象,故选B;材料现象的出现并不是美国独立战争时期对经济的破坏造成的,A错误;材料看不出表现各个州之间的矛盾复杂,C错误;材料看不出地方对中央政府的不满,D错误。

12.【答案】A

【解析】材料体现的是日本明治维新期间对私人资本的扶植,有利于提高企业的竞争力,A正确;B说法与材料无关,排除;CD材料未涉及,排除。故选A。

13.【答案】B

【解析】根据材料“英国政府采取措施严格阻止印度印花布的输入,从而保护本国的纺织业”“同时不断提高关税水平,打击潜在竞争对手法国”可知,英国政府致力于保护本国纺织业,并且提高关税的方式保护国内市场,这有利于禁止国内货币的外流,客观上有利于英国资本原始积累,故B选项正确;材料体现的是英国政府采取措施保护国内市场,没有反映英国对殖民地的经济压迫问题,故A选项错误;材料体现了英国政府为了维护国内市场而阻止印度印花布的输入和提高关税等方式,没有涉及到英国棉纺织业技术水平低下的问题,故C选项错误;材料体现了英国政府保护本国纺织业而采取的措施,无法得出资本主义国家间矛盾重重的结论,故D选项错误。

14.【答案】D

【解析】依据表格信息可知,1830年之前中国占据世界制造业主导地位,1860年后英国制造业份额超过中国成为世界首位,1880年美国制造业比重也超过中国,结合相关所学可知,这主要是英国和美国等国家工业革命的开展,因此这种变化可以说明工业革命改变了世界制造业格局,故D选项正确。A选项错误,垄断是第二次工业革命的影响,不符合表格中信息的时间;B选项错误,依据材料不能得出中印成为英美的原料产地;C选项错误,资本主义世界市场最终形成是在第二次工业革命之后,与材料中信息时间不符。因此正确答案为D选项。

15.【答案】C

【解析】“现在我们又在进行着类似的运动”指社会主义是在资本主义社会里造成的,说明旧制度中孕育着摧毁自我的因素,故选C;A不符合材料主旨,排除;B与材料信息无关,排除;材料反映资本主义制度孕育着摧毁资本主义的因素,D材料无法体现,排除。

二、

16.【答案】(1)原因:生产力落后:地理环境的阻碍:安息在大秦和汉朝之间从事转手贸易。(任答两点)

变化:由间接的交流到直接交流。

(2)影响:推动了丝绸之路的发展:促进了东西方文化的交流。

【解析】(1)原因:根据材料“安息欲以缯彩与之交市,故遮阂不得自达”结合所学知识可知,关于汉朝和罗马未建立直接的联系的原因需要从当时的生产力水平、地理环境及安息的中介作用等方面进行分析即可。变化:根据材料“安息欲以缯彩与之交市,故遮阂不得自达”、“大秦王安敦遣使自日南(汉朝郡名)微外(塞外)献象牙、犀角、玳瑁,始乃一通焉”可归纳出由间接的交流到直接交流。

(2)影响:结合所学知识可知,关于罗马帝国和汉朝的交流影响可从丝绸之路的发展、东西方经济文化的交流等方面进行分析即可。

17.【答案】(1)原因:社会稳定:封建经济的发展。特点:以新兴市民阶层为主体:斗争形式多样:争取自由和法治。

(2)影响:利于商品经济发展和资本主义萌芽;促进封建主义的瓦解;形成近代市民阶级精神即现代法治精神;推动了人类社会的转型;促使城市与王权结盟,王权强化;打破教会对文化教育的垄断;促使大学兴起;为文艺复兴和宗教改革创造条件。

【解析】(1)原因:根据材料“随着社会和生产秩序的逐渐稳定”可归纳出社会趋向稳定;根据材料“随着土地面积的扩大,生产力的进步,农产品逐渐有了更多剩余,推动了手工业、商业的发展”可归纳出封建经济的发展。特点:根据材料“工商业的发展造就了一个新的市民阶级”、“许多已形成的城市通过举行起义、成立公社、谈判妥协,争取城市自治”可归纳出以新兴市民阶层为主体、斗争形式多样:根据材料“中世纪西欧城市特许状”可归纳出争取自由和法治。

(2)影响:结合所学知识可知,西欧城市自治的意义主要体现为利于商品经济发展和资本主义萌芽;促进封建主义的瓦解;形成近代市民阶级精神即现代法治精神;推动了人类社会的转型;促使城市与王权结盟,王权强化;打破教会对文化教育的垄断;促使大学兴起;为文艺复兴和宗教改革创造条件等。

18.【答案】(1)特点:贸易范围以中国为中心,涉及亚洲、欧洲、美洲等;贸易物品以中国特产为主;贸易方式以和平的商品竞争为主。

(2)影响:促进税制改革,推动白银货币化;推动工商业发展;推动了农业结构的变化,经济作物广泛种植;加强文明交流,促进全球化进程;未能带来社会转型。

【解析】(1)特点:根据材料所给示意图可从贸易的范围、涉及的地区、产品及方式等方面进行分析即可,如贸易范围以中国为中心,涉及亚洲、欧洲、美洲等;贸易物品以中国特产为主;贸易方式以和平的商品竞争为主。

(2)影响:根据材料“继而引发中国货币史上的大革命,一条鞭法很快从福建推广至全国”可归纳出进税制改革,推动白银货币化;根据材料“拉动了中国丝织、制瓷等行业的发展,福建漳州的月港,也由一个小渔港发展成为新兴的沿海商业城市”可归纳出推动工商业发展和农业结构的变化;根据材料“西班牙传教士将天主教文化带到中国,也使西班牙及美洲大陆对中国有更多的了解”可归纳出加强文明的交流;根据材料“是世界全球化的真正起点”可归纳出促进全球化进程;结合所学知识可知,“丝银贸易”并未推动中国社会成功转型。

19.【答案】示例1:科学技术推动了人类文明的进步,17世纪的“科学革命”,伽利略开创了以实验事实为根据的近代科学,牛顿出版《自然哲学的数学原理》形成经典力学体系。18世纪后期的第一次科技革命,蒸汽机的改进、火车、轮船等新式交通工具的出现,推动思想界发生了巨大变化,导致理性主义的发展,启蒙运动的产生,它不但推动了社会经济的进步,促进了世界市场的初步形成,而且还用理性来探索社会问题,提出了未来理性国家的构想,使其资产阶级革命或改革相继发生,资本主义制度普遍确立,宗教神权对人的奴役和封建王权对人的专制减轻。

总之,这些科学技术的进步展示了人类运用理性掌握机械原理的实在性,也表明人类在自然面前获得了空前的行动自由。

示例2:科学技术推动了思想进步,文艺复兴时期,伽利略等开创了以实验事实为根据的近代科学,提倡科学方法和科学实验,破除了迷信,为思想解放扫清了道路。这说明人文主义作为一种新兴的思潮或文化倾向,其传播、发展从科学技术那里得到了很大的动力;启蒙运动时期,牛顿提出的运动三定律和万有引力定律,不仅奠定了现代自然科学的方法论基础和理论框架,而且奠定了理性主义的基调,其思想的光辉、对封建专制的批判锋芒,都直接源于对科学本身的充分信心和乐观态度。

由此看出,科学技术的不断进步带来的理性认知,推动了人文精神不断发展。

【解析】首先,阅读策略,提取观点,根据材料“思想启蒙与科技发展在各个历史时期不断交织在一起”以及“这种关联发展使得启蒙成为了科技的先导”“科技不断为思想启蒙开道”可知,材料论述的主要是思想启蒙和科技发展之间的关系,并提出启蒙思想为科技提供先导,科技又推动了思想进步以及人类文明的观点,因此我们可以提取观点:科学技术推动了人类文明的进步;然后,根据所学知识,结合相关史实,阐述论证,如17世纪的“科学革命”,推动了第一次工业革命,工业革命推动了社会经济的进步,同时,工业革命又进一步推动了思想进步,促进了资产阶级革命,确立了资本主义制度,从而推动了人类文明的进步;最后,结论提升,进一步说明科学技术提高了人类社会生产力水平,推动了人类文明的进步。当然,根据前面对材料的分析,我们还可以提炼更多的观点,如科学技术推动了思想进步、思想启蒙与科技发展相互促进等。论证时,涉及的史实,科技方面,主要有近代自然科学的表现、地理大发现、第一、二次工业革命等,思想方面的史实主要有宗教改革、文艺复兴、科学革命、启蒙运动等。

20.【答案】示例:论题:机器发明极大地解放了人力,但也异化了人的生活。

阐述:第一次工业革命时期,蒸汽机的发明使人类工业生产摆脱自然条件的限制,极大地促进了生产力的发展,使机器生产逐渐取代了手工生产,使人力从繁重的劳动中解放出来,人类进入到“蒸汽时代”。

但在工厂制度下工人成为被钟表控制的工具,人与人的关系越来越冷漠,人性迷失,工人生活状况越来越差,贫富差距越来越大,环境污染严重,疾病犯罪等社会问题越来越多。

【解析】根据材料“机器时代的人类已经彻底征服了自然,甚至这个‘宇宙的孤儿’已经进入太空时代,但机器与技术也将人类带入了一个尴尬的十字路口”、“第一次文复兴使人从神的治下解放出来,今日的文复兴是人需要从机器(科字机器和社会机器)的统治下解放出来,这解放不是通过社会革市,而是通过寻找人性”结合所学可以从工业革命中机器的发明创造巨大生产力,到现在人因为机器而变的冷漠,因此可以得论题:机器发明极大地解放了人力,但也异化了人的生活。阐述时应该围绕论题进行,即首先肯定机器发明对人类的解放,可以列举第一次工业革命中蒸汽机的发明应用使得生产力得到进步,人类进入“蒸汽时代”,人类从繁重的劳动中解放出来。在阐述人的异化这一分论题时,可以结合工业革命中的工厂制度、贫富差距扩大、人与人关系的冷漠等方面分析。

一、选择题

1.黑格尔说:“平凡的土地、平凡的平原流域把人类束缚在土壤上,把他卷入无穷的依赖性里边,但是大海却挟着人类超越了那些思想和行动的有限的圈子。”这句话意在说明( )

A.地理差异使文明具有多元性 B.海洋对人类文明影响更大

C.社会历史环境影响文明发展 D.沿海比内陆居住环境优越

2.亚历山大帝国昙花一现,但亚历山大的东征开启了东西方文化大规模交融的新时代,希腊文化传播到东方,东方文化也渗入希腊文化。这说明( )

A.和平往来促进了文明的交融

B.暴力冲突一定程度上促进文明的传播

C.地区冲突导致了文明的衰落

D.人类文明发展的动力来自战争

3.“国家并不是一个统一而完整的政治单位,国王的权力只限于自己的领地,广大民众只效忠于其直接依附的封建领主。”材料所体现的中世纪欧洲政治格局的特点是( )

A.封建领主彼此割据

B.森严的等级制度

C.君主集权专制

D.城市与领主分享权力

4.“在美洲被开发、被殖民化以后的几个世纪中,非洲仍是一块黑暗的大陆。直到1865年,非洲还只是沿海地区和内陆几个不重要的地区为人们所知晓。甚至到1900年时,大约还有四分之一大陆未被开发。”非洲被开发较晚的原因是( )

A.非洲人民的反抗 B.非洲大陆被发现的较晚

C.非洲自身发展落后 D.非洲特殊自然地理环境的影响

5.15世纪早期,“1千克胡椒在印度产地的价格是1—2克白银,在亚历山大港的价格达10—14克,在威尼斯达14—18克,在欧洲各消费国则达20—30克。”这反映了( )

A.东西方之间的陆路通商要道被阻断 B.商业危机是新航路开辟的重要因素

C.欧洲人在日常生活中需要大量香料 D.胡椒减产导致欧洲商品价格的暴涨

6.16世纪中期,英国谷物价格上涨了8倍。1495年,一个工人以15周的劳动就能挣得全家一年的口粮,1564年则要花40周的劳动,而到1593年,一个农业工人甚至成年累月地劳动也不能保证全家一年的口粮。造成这一现象的主要原因是( )

A.生产萎缩使农产品供应出现不足

B.圈地运动挫伤农民生产积极性

C.土地贵族对农业工人残酷的压榨

D.殖民掠夺加剧了货币的贬值

7.1348年,黑死病传遍欧洲,给整个欧洲毁灭性打击。佛罗伦萨如地狱一般,无计可施的市民只能举行盛大游行,向上帝忏悔,结果更多的人感染了瘟疫,无路可走的人们开始酗酒玩乐、日夜狂欢,用纵情享乐忘记身边的痛苦。这一变化( )

A.使罗马教会对欧洲的控制动摇 B.促使人文主义思想的加速到来

C.体现了人民救助瘟疫能力有限 D.导致了欧洲商路中心向西转移

8.1520年,马丁·路德在《致德意志民族基督徒贵族书》的小册子中使用了“罗马党徒”一词。这个词在德意志人与罗马人之间划出一条界线,一边是虔诚的基督徒,一边是恶魔的罗马党徒。据此可知,德意志宗教改革( )

A.宣扬了宗教宽容的理念 B.实现了德意志思想上的统一

C.动摇了民众的宗教信仰 D.有利于德意志民族意识觉醒

9.有学者认为要理解光荣革命,必须了解1640年以来英国政治变革中复辟与反复辟、革命与反革命等一系列重大政治变量的复杂关系,考量这些政治历史中的激进主义和保守主义的二元对峙冲突。该学者认为英国最终实现和解的关键因素是( )

A.通过妥协原则重塑了宪制结构 B.邀请荷兰势力驱逐了专制君主

C.基于法律条文限制了国王权力 D.实行选举改革避免了暴力冲突

10.19世纪60年代,英国议员威尔克斯在报纸上发表文章,抨击国王在议会的演说,国王下令将其逮捕,法庭以议员有豁免权为由将其释放。国王又操纵议会剥夺了威尔克斯议员身份,指示政府下达逮捕令。这表明当时( )

A.舆论监督的作用有限 B.王权凌驾于议会之上

C.君主立宪制有待完善 D.议员议政权无法保证

11.1781年,美国大陆会议主席约翰·杰伊发表致各州公开信,介绍当时的财政状况,呼吁各州为了共同的福利,向国库交纳应缴的派款,但其呼吁收效甚微。这种状况出现主要是由于( )

A.战争对美国经济造成极大破坏 B.大陆会议没有强制性的征收权力

C.美国各州之间存在着复杂矛盾 D.联邦制原则推行引发各州不满

12.1874年,明治政府将官办“邮政蒸汽船会社”无偿赠与私人企业三菱公司,并连续15年向其提供特殊补贴,补偿其因同外国公司竞争所带来的损失。三菱公司日渐壮大,先后击败美、英公司,独占日本至上海的航线。这说明日本( )

A.大力扶植私人企业增强竞争力 B.通过指令性计划推动经济发展

C.工业化水平迅速超过欧美等国 D.向西方学习建立现代企业制度

13.从17世纪90年代起,英国政府采取措施严格阻止印度印花布的输入,从而保护本国的纺织业。同时不断提高关税水平,打击潜在竞争对手法国。这( )

A.反映了英国对殖民地的经济压迫

B.客观上有利于英国资本原始积累

C.表明英国棉纺织业技术水平低下

D.揭示了资本主义国家间矛盾重重

14.下表是1750—1880年世界制造业产量的相对份额(%)(部分)。表格数据的变化可说明( )

国家 1750年 1800年 1830年 1860年 1880年

中国 32.8 33.3 29.8 19.7 12.5

印度 24.5 19.7 17.6 8.6 2.8

英国 1.9 4.3 9.5 19.9 22.9

美国 0.1 0.8 2.4 7.2 14.7

A.垄断推动英美制造业领先世界

B.中印两国已成为英美的原料产地

C.资本主义世界市场的最终形成

D.工业革命改变了世界制造业格局

15.1848年发表的《共产党宣言》指出:“资产阶级赖以形成的生产资料和交换手段,是在封建社会里造成的。现在我们又在进行着类似的运动”。这揭示出( )

A.资本主义最终必将战胜封建主义 B.无产阶级深受阶级剥削压迫

C.旧制度中孕育着摧毁自我的因素 D.社会主义革命的时机已成熟

二、非选择题

16.阅读材料,完成下列要求。

材料一 早在罗马共和国末期(公元前1世纪)汉朝与罗马帝国就有了经济上得往来。公元2世纪以后,罗马对中国汉朝丝绸的需要量越来越大,丝绸成了罗马市场上的畅销商品。史学家马塞利阿努斯说:“以前丝绸只适用于贵族,而今已普及于社会各阶层,甚至于社会的最下层。”

——郭小红《古罗马向东方的探索与丝绸之路》

材料二 (大秦)其人质直,市无二价。谷食常贱,国用富饶。其王常欲通使于汉,而安息欲以缯彩与之交市,故遮阂不得自达。至桓帝延熹九年(166年),大秦王安敦遣使自日南(汉朝郡名)微外(塞外)献象牙、犀角、玳瑁,始乃一通焉。

——《后汉书西域传》

材料三 1944年法国学者马勒莱发掘越南南部古海港奥克.艾奥遗址,认为其为东西海上交通的中继站。发掘出的中国物产包括西汉的规矩镜、东汉三国时期的八凤镜等,罗马特产包括152年和161~180年发行的罗马金币,这些金币以及罗马或仿罗马式金银装饰品、雕像中安敦时代的风格,表明二世纪中后期是罗马帝国与东方交往的高潮时期。

(1)汉朝与罗马帝国是当时世界上的两大强国,两国官方都有建立直接交往的愿望,根据材料一、二和所学知识分析这一愿望长期未能实现的原因,指出公元2世纪两者的交流出现的变化。

(2)根据材料并结合所学知识,概括罗马帝国与汉朝的交流产生的影响。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 10世纪以后,罗马帝国解体以来的混乱局面有所改善,随着社会和生产秩序的逐渐稳定,人口快速增长,为了满足粮食需求,开垦荒地和林地成为一个重要选项。随着土地面积的扩大,生产力的进步,农产品逐渐有了更多剩余,推动了手工业、商业的发展,西欧城市大量兴起。

12世纪时,更多的行业集中到城市,这刺激了西欧商业和贸易的繁荣。工商业的发展造就了一个新的市民阶级,这使得争取人身自由开始成为城市斗争的主要内容。许多已形成的城市通过举行起义、成立公社、谈判妥协,争取城市自治。

材料二 中世纪西欧城市特许状:

1.市民在整个英格兰和诺曼底的土地,上都享有安全和平。

2.每一个市民必须有一块宽50英尺长100英尺的土地,土地可自由出卖。

3.免除市民的若干封建税和封建劳役,如封建人头税。

4.商人行会在自治城市中拥有商业垄断权。

5.市民享有充分的权力任命他们的市长,遇有讼案即审理;此外无论何人均不得对市民行使司法权力。

(1)根据材料及所学知识,分析10~11世纪西欧城市兴起的原因,并指出西欧城市自治运动的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,并说明城市自治的意义。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一

材料二

材料三 明政府自隆庆元年(1567年),实行有条件的“开禁”,西班牙武装商船运载大量中国生产的丝绸和瓷器到墨西哥交换白银,再将这些白银运回马尼拉。此后的20年间,平均每年有150吨白银运到马尼拉,这些白银也大量流入中国,继而引发中国货币史上的大革命,“一条鞭法”很快从福建推广至全国。而国际市场的需求,拉动了中国丝织、制瓷等行业的发展,福建漳州的月港,也由一个小渔港发展成为新兴的沿海商业城市。通过大帆船贸易,西班牙传教士将天主教文化带到中国,也使西班牙及美洲大陆对中国有更多的了解,移居拉丁美洲的马尼拉华人把中国的传统技艺如刺绣等传授给当地人民。大帆船贸易承载了资本、商品、人员、文化的交流,是真正的“海道大通”的实现,是世界全球化的真正起点。

——摘编自韩琦《马尼拉大帆船贸易对明王朝的影响》等

(1)据材料一、二和所学知识,与黑奴贸易相比,概括葡萄牙西班牙主导的丝银贸易的主要特点。

(2)根据材料三和所学知识分析“丝银贸易”对中国的影响。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料 思想启蒙与科技发展在各个历史时期不断交织在一起。在中世纪接近尾声时,思想启蒙的火种开始点燃整个文明的世界,这一进程在地中海出现,继之以西欧英法德等国,更扩展至大西洋彼岸的美洲。人文精神被人类转化成知识,知识发展又不断催生、形成科学体系,这种关联发展使得启蒙成为了科技的先导。

然而,人们曾经长期认为自己无法抗拒神和大自然的威力,应当顺从地存活。欧洲人在1500年前后用航海技术和地理知识拓展了认知边界,此后一直试图以科学技术带来的理性认知对抗迷信与蒙昧。在整个近现代,天文学、物理学、工程学、生物学等领域都在阶段性地更新人们对世界和自我的认知,科技不断为思想启蒙开道。

——摘编自霍克海默《启蒙的辩证法》

根据上述材料,围绕其中的一种或两种观点,并结合世界近代史知识加以阐述。(要求:观点明确,逻辑清晰,史论结合)

20.阅读材料,完成下列要求。

材料 工业文明是人类签署的一份浮士德契约,机器如同一个潘多拉魔盒,将人们带到一个美妙的新世界。机器时代的人类已经彻底征服了自然,甚至这个“宇宙的孤儿”已经进入太空时代,但机器与技术也将人类带入了一个尴尬的十字路口,中国学者李泽厚因此提出“第二次文艺复兴”:“第一次文艺复兴使人从神的统治下解放出来,今日的文艺复兴是人需要从机器(科学机器和社会机器)的统治下解放出来。这解放不是通过社会革命,而是通过寻找人性。”

——摘自杜君立《现代的历程》

结合材料与所学世界近现代史的相关知识,围绕“人与机器”,自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据)

期中测试

一、

1.【答案】A

【解析】根据材料内容可知“平凡的土地”“平凡的河流”是讲述了大河文明,把人束缚在土地上,具有保守性;“大海却挟着人类超越了那些思想和行动的有限的圈子”则是海洋文明,开阔人们的视野,具有开放性。总体的意思是地理差异使文明具有多元性,故选A;BD说法绝对化,排除;材料强调地理差异,没有涉及社会历史环境,C错误。

2.【答案】B

【解析】联系所学知识可知亚历山大大帝的东征属于古代东西方文明交往的一种方式——战争征服,它一方面充满暴力屠杀,同时希腊文化传播到东方,东方文化也渗入希腊文化,一定程度上促进了东西方文明的碰撞与交融,答案为B;亚历山大东征是战争征服,不是和平往来,A错误;亚历山大对外征服不是地区冲突,C错误;人类文明发展的动力是科技,D错误。

3.【答案】A

【解析】结合所学可知,封建领主制下,国王的权力只限于自己的领地,广大民众只效忠于其直接依附的封建领主,造成封建领主彼此割据,故A正确;材料反映国王间接控制地方,无法体现等级森严,排除B;材料反映国王间接控制地方,不利于君主集权专制,排除C;材料无法体现城市分享权力,排除D。

4.【答案】D

【解析】材料“直到1865年,非洲还只是沿海地区和内陆几个不重要的地区为人们所知晓”体现的是非洲被开发较晚的主要原因是因为特殊的自然地理环境导致的,D正确;ABC与材料无关,未涉及,排除。故选D。

5.【答案】B

【解析】据材料可知,商品在亚历山大港、威尼斯和欧洲各消费国的价格远高于原产地。结合所学可知,奥斯曼士耳其控制东西方商路后,东方的物品要到达西欧,沿途就会面临极高的税收,最后商品卖出的价格也很高,即西欧出现了商业危机,西欧人需要找到另外一条通往东方的路径,促进了新航路的开辟。故选B;A项只是商业危机出现的原因,包含于B中,A错误;材料只提到欧洲的胡椒价格远高于原产地,并没有体现出欧洲人在日常生活中需要大量香料。故C项错误;D在材料中没有反映,并且说法有问题,如果是减产那么在原产地价格也应该高,D错误。

6.【答案】D

【解析】材料中农业工人的困境,是因为谷物价格上涨幅度过大,联系所学知识可知,这一时期欧洲物价飞涨的主要原因是大量美洲金银涌入欧洲,引发了价格革命,故选D项;16世纪中期,随着资本主义生产方式的产生,英国农业不断发展,故排除A项;根据材料中的“一个农业工人甚至成年累月地劳动”信息可排除B项;C项表述与谷物价格上涨无关,故排除C项。

7.【答案】B

【解析】纵情、享乐、狂欢体现了人们冲破教会禁欲观念,把握关注短暂的现实生活,这体现了人文主义精神的兴起,故B正确;罗马教会对欧洲的控制动摇,在文艺复兴、尤其宗教改革后。排除A;“人民救助瘟疫能力有限”不符合材料中变化的主旨,排除C;欧洲商路中心向西转移是新航路的结果,排除D。故选B。

8.【答案】D

【解析】根据“在德意志人与罗马人之间划出一条界线”可知,材料体现了德意志宗教改革要求摆脱罗马天主教会的束缚,建立民族教会的思想,这有利于德意志民族意识觉醒,故选D;A与材料信息无关,排除;B表述太绝对,错误;德意志宗教改革不反对宗教信仰,排除C。

9.【答案】A

【解析】材料“考量这些政治历史中的激进主义和保守主义的二元对峙冲突”强调的是光荣革命的妥协性特点,A正确;BCD与材料无关,未涉及,排除。故选A。

10.【答案】C

【解析】据材料“国王操纵议会剥夺威尔克斯的议员身份,并指示政府下达逮捕令”可知,这时期国王有一定的权力,体现出君主立宪制的不完善,故C选项正确;题干与舆论监督作用无关,故A选项错误;君主权力在《权利法案》颁布后逐渐减弱,故B选项错误;题干并未强调议员议政权受影响,故D选项错误。

11.【答案】B

【解析】1781年是美国宪法颁布之前,当时是邦联制政体,中央政府权力弱小,大陆会议没有强制性的征收权力,财政得不到保障,所以出现材料中的现象,故选B;材料现象的出现并不是美国独立战争时期对经济的破坏造成的,A错误;材料看不出表现各个州之间的矛盾复杂,C错误;材料看不出地方对中央政府的不满,D错误。

12.【答案】A

【解析】材料体现的是日本明治维新期间对私人资本的扶植,有利于提高企业的竞争力,A正确;B说法与材料无关,排除;CD材料未涉及,排除。故选A。

13.【答案】B

【解析】根据材料“英国政府采取措施严格阻止印度印花布的输入,从而保护本国的纺织业”“同时不断提高关税水平,打击潜在竞争对手法国”可知,英国政府致力于保护本国纺织业,并且提高关税的方式保护国内市场,这有利于禁止国内货币的外流,客观上有利于英国资本原始积累,故B选项正确;材料体现的是英国政府采取措施保护国内市场,没有反映英国对殖民地的经济压迫问题,故A选项错误;材料体现了英国政府为了维护国内市场而阻止印度印花布的输入和提高关税等方式,没有涉及到英国棉纺织业技术水平低下的问题,故C选项错误;材料体现了英国政府保护本国纺织业而采取的措施,无法得出资本主义国家间矛盾重重的结论,故D选项错误。

14.【答案】D

【解析】依据表格信息可知,1830年之前中国占据世界制造业主导地位,1860年后英国制造业份额超过中国成为世界首位,1880年美国制造业比重也超过中国,结合相关所学可知,这主要是英国和美国等国家工业革命的开展,因此这种变化可以说明工业革命改变了世界制造业格局,故D选项正确。A选项错误,垄断是第二次工业革命的影响,不符合表格中信息的时间;B选项错误,依据材料不能得出中印成为英美的原料产地;C选项错误,资本主义世界市场最终形成是在第二次工业革命之后,与材料中信息时间不符。因此正确答案为D选项。

15.【答案】C

【解析】“现在我们又在进行着类似的运动”指社会主义是在资本主义社会里造成的,说明旧制度中孕育着摧毁自我的因素,故选C;A不符合材料主旨,排除;B与材料信息无关,排除;材料反映资本主义制度孕育着摧毁资本主义的因素,D材料无法体现,排除。

二、

16.【答案】(1)原因:生产力落后:地理环境的阻碍:安息在大秦和汉朝之间从事转手贸易。(任答两点)

变化:由间接的交流到直接交流。

(2)影响:推动了丝绸之路的发展:促进了东西方文化的交流。

【解析】(1)原因:根据材料“安息欲以缯彩与之交市,故遮阂不得自达”结合所学知识可知,关于汉朝和罗马未建立直接的联系的原因需要从当时的生产力水平、地理环境及安息的中介作用等方面进行分析即可。变化:根据材料“安息欲以缯彩与之交市,故遮阂不得自达”、“大秦王安敦遣使自日南(汉朝郡名)微外(塞外)献象牙、犀角、玳瑁,始乃一通焉”可归纳出由间接的交流到直接交流。

(2)影响:结合所学知识可知,关于罗马帝国和汉朝的交流影响可从丝绸之路的发展、东西方经济文化的交流等方面进行分析即可。

17.【答案】(1)原因:社会稳定:封建经济的发展。特点:以新兴市民阶层为主体:斗争形式多样:争取自由和法治。

(2)影响:利于商品经济发展和资本主义萌芽;促进封建主义的瓦解;形成近代市民阶级精神即现代法治精神;推动了人类社会的转型;促使城市与王权结盟,王权强化;打破教会对文化教育的垄断;促使大学兴起;为文艺复兴和宗教改革创造条件。

【解析】(1)原因:根据材料“随着社会和生产秩序的逐渐稳定”可归纳出社会趋向稳定;根据材料“随着土地面积的扩大,生产力的进步,农产品逐渐有了更多剩余,推动了手工业、商业的发展”可归纳出封建经济的发展。特点:根据材料“工商业的发展造就了一个新的市民阶级”、“许多已形成的城市通过举行起义、成立公社、谈判妥协,争取城市自治”可归纳出以新兴市民阶层为主体、斗争形式多样:根据材料“中世纪西欧城市特许状”可归纳出争取自由和法治。

(2)影响:结合所学知识可知,西欧城市自治的意义主要体现为利于商品经济发展和资本主义萌芽;促进封建主义的瓦解;形成近代市民阶级精神即现代法治精神;推动了人类社会的转型;促使城市与王权结盟,王权强化;打破教会对文化教育的垄断;促使大学兴起;为文艺复兴和宗教改革创造条件等。

18.【答案】(1)特点:贸易范围以中国为中心,涉及亚洲、欧洲、美洲等;贸易物品以中国特产为主;贸易方式以和平的商品竞争为主。

(2)影响:促进税制改革,推动白银货币化;推动工商业发展;推动了农业结构的变化,经济作物广泛种植;加强文明交流,促进全球化进程;未能带来社会转型。

【解析】(1)特点:根据材料所给示意图可从贸易的范围、涉及的地区、产品及方式等方面进行分析即可,如贸易范围以中国为中心,涉及亚洲、欧洲、美洲等;贸易物品以中国特产为主;贸易方式以和平的商品竞争为主。

(2)影响:根据材料“继而引发中国货币史上的大革命,一条鞭法很快从福建推广至全国”可归纳出进税制改革,推动白银货币化;根据材料“拉动了中国丝织、制瓷等行业的发展,福建漳州的月港,也由一个小渔港发展成为新兴的沿海商业城市”可归纳出推动工商业发展和农业结构的变化;根据材料“西班牙传教士将天主教文化带到中国,也使西班牙及美洲大陆对中国有更多的了解”可归纳出加强文明的交流;根据材料“是世界全球化的真正起点”可归纳出促进全球化进程;结合所学知识可知,“丝银贸易”并未推动中国社会成功转型。

19.【答案】示例1:科学技术推动了人类文明的进步,17世纪的“科学革命”,伽利略开创了以实验事实为根据的近代科学,牛顿出版《自然哲学的数学原理》形成经典力学体系。18世纪后期的第一次科技革命,蒸汽机的改进、火车、轮船等新式交通工具的出现,推动思想界发生了巨大变化,导致理性主义的发展,启蒙运动的产生,它不但推动了社会经济的进步,促进了世界市场的初步形成,而且还用理性来探索社会问题,提出了未来理性国家的构想,使其资产阶级革命或改革相继发生,资本主义制度普遍确立,宗教神权对人的奴役和封建王权对人的专制减轻。

总之,这些科学技术的进步展示了人类运用理性掌握机械原理的实在性,也表明人类在自然面前获得了空前的行动自由。

示例2:科学技术推动了思想进步,文艺复兴时期,伽利略等开创了以实验事实为根据的近代科学,提倡科学方法和科学实验,破除了迷信,为思想解放扫清了道路。这说明人文主义作为一种新兴的思潮或文化倾向,其传播、发展从科学技术那里得到了很大的动力;启蒙运动时期,牛顿提出的运动三定律和万有引力定律,不仅奠定了现代自然科学的方法论基础和理论框架,而且奠定了理性主义的基调,其思想的光辉、对封建专制的批判锋芒,都直接源于对科学本身的充分信心和乐观态度。

由此看出,科学技术的不断进步带来的理性认知,推动了人文精神不断发展。

【解析】首先,阅读策略,提取观点,根据材料“思想启蒙与科技发展在各个历史时期不断交织在一起”以及“这种关联发展使得启蒙成为了科技的先导”“科技不断为思想启蒙开道”可知,材料论述的主要是思想启蒙和科技发展之间的关系,并提出启蒙思想为科技提供先导,科技又推动了思想进步以及人类文明的观点,因此我们可以提取观点:科学技术推动了人类文明的进步;然后,根据所学知识,结合相关史实,阐述论证,如17世纪的“科学革命”,推动了第一次工业革命,工业革命推动了社会经济的进步,同时,工业革命又进一步推动了思想进步,促进了资产阶级革命,确立了资本主义制度,从而推动了人类文明的进步;最后,结论提升,进一步说明科学技术提高了人类社会生产力水平,推动了人类文明的进步。当然,根据前面对材料的分析,我们还可以提炼更多的观点,如科学技术推动了思想进步、思想启蒙与科技发展相互促进等。论证时,涉及的史实,科技方面,主要有近代自然科学的表现、地理大发现、第一、二次工业革命等,思想方面的史实主要有宗教改革、文艺复兴、科学革命、启蒙运动等。

20.【答案】示例:论题:机器发明极大地解放了人力,但也异化了人的生活。

阐述:第一次工业革命时期,蒸汽机的发明使人类工业生产摆脱自然条件的限制,极大地促进了生产力的发展,使机器生产逐渐取代了手工生产,使人力从繁重的劳动中解放出来,人类进入到“蒸汽时代”。

但在工厂制度下工人成为被钟表控制的工具,人与人的关系越来越冷漠,人性迷失,工人生活状况越来越差,贫富差距越来越大,环境污染严重,疾病犯罪等社会问题越来越多。

【解析】根据材料“机器时代的人类已经彻底征服了自然,甚至这个‘宇宙的孤儿’已经进入太空时代,但机器与技术也将人类带入了一个尴尬的十字路口”、“第一次文复兴使人从神的治下解放出来,今日的文复兴是人需要从机器(科字机器和社会机器)的统治下解放出来,这解放不是通过社会革市,而是通过寻找人性”结合所学可以从工业革命中机器的发明创造巨大生产力,到现在人因为机器而变的冷漠,因此可以得论题:机器发明极大地解放了人力,但也异化了人的生活。阐述时应该围绕论题进行,即首先肯定机器发明对人类的解放,可以列举第一次工业革命中蒸汽机的发明应用使得生产力得到进步,人类进入“蒸汽时代”,人类从繁重的劳动中解放出来。在阐述人的异化这一分论题时,可以结合工业革命中的工厂制度、贫富差距扩大、人与人关系的冷漠等方面分析。

同课章节目录